10.《青山处处埋忠骨》教学设计(公开课教案及作业设计)

文档属性

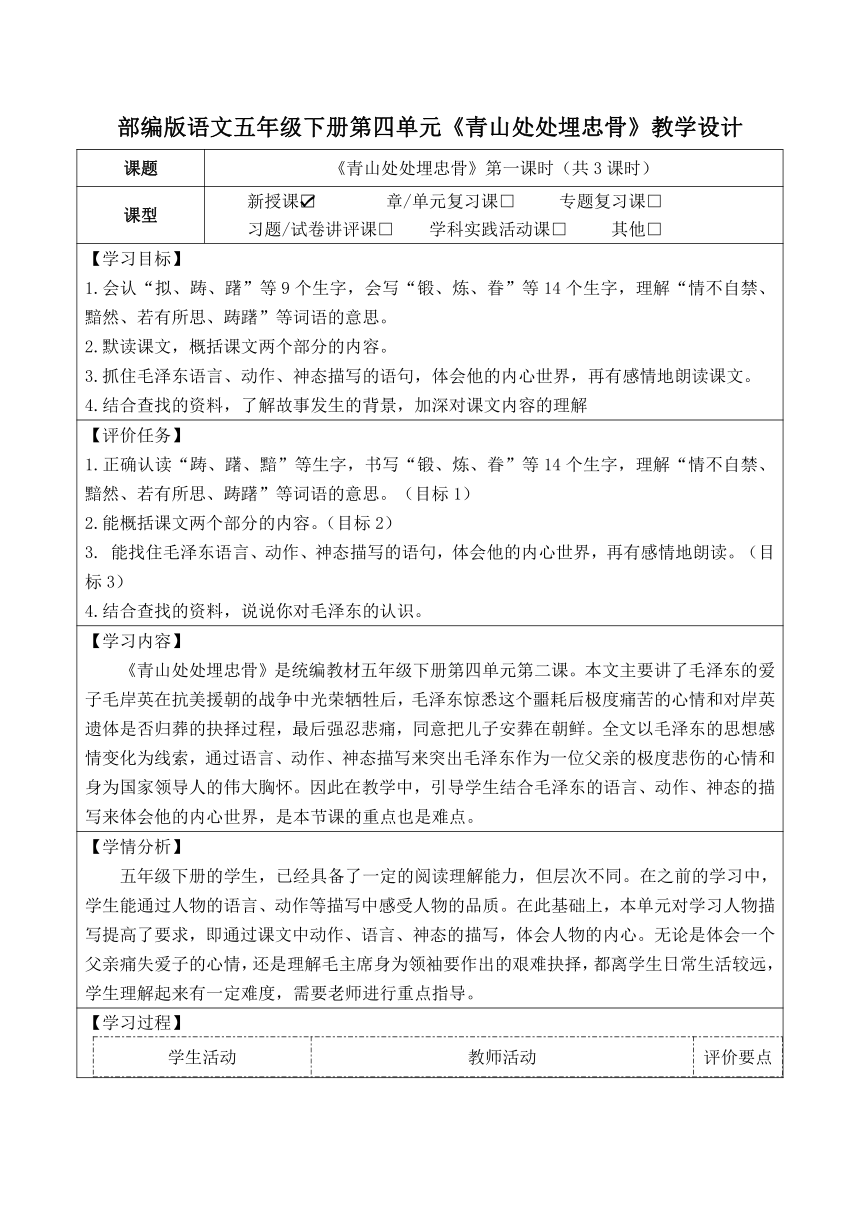

| 名称 | 10.《青山处处埋忠骨》教学设计(公开课教案及作业设计) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 21:09:50 | ||

图片预览

文档简介

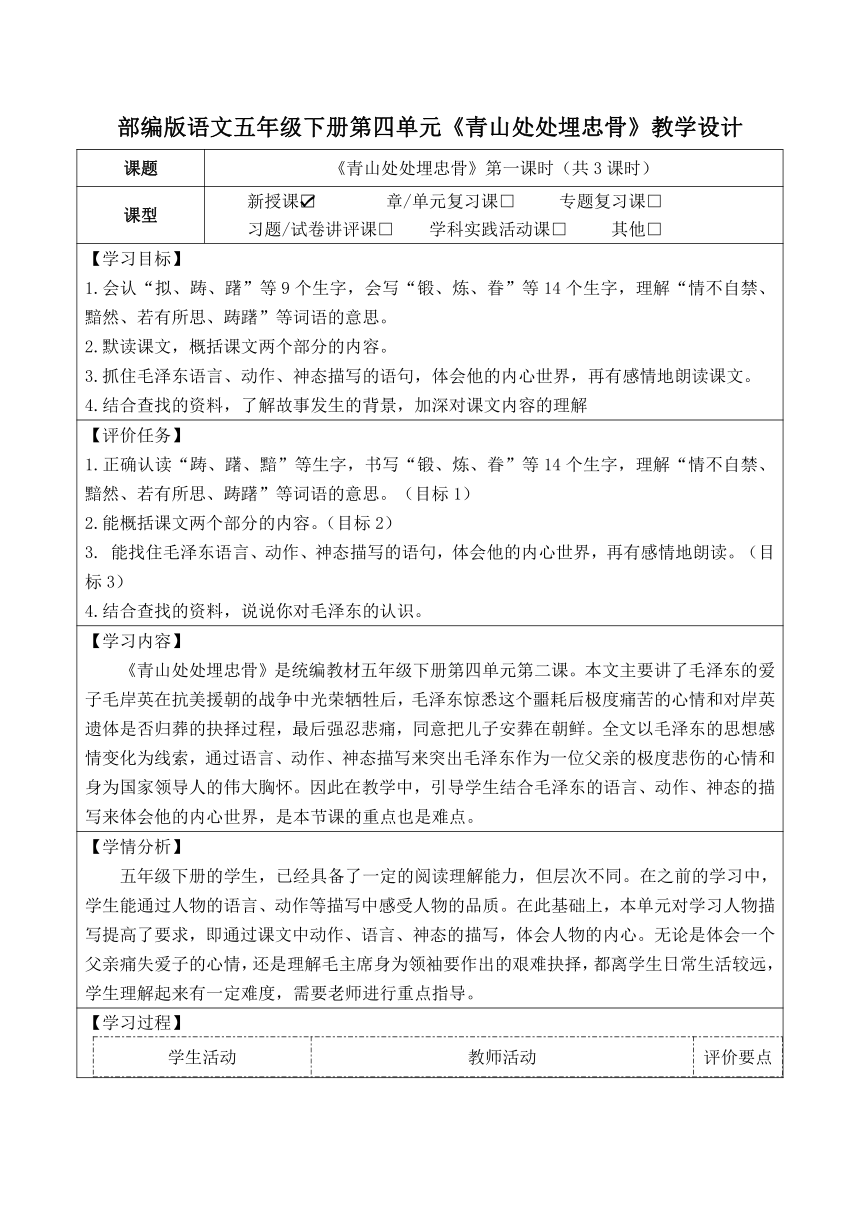

部编版语文五年级下册第四单元《青山处处埋忠骨》教学设计

课题 《青山处处埋忠骨》第一课时(共3课时)

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

【学习目标】 1.会认“拟、踌、躇”等9个生字,会写“锻、炼、眷”等14个生字,理解“情不自禁、黯然、若有所思、踌躇”等词语的意思。 2.默读课文,概括课文两个部分的内容。 3.抓住毛泽东语言、动作、神态描写的语句,体会他的内心世界,再有感情地朗读课文。 4.结合查找的资料,了解故事发生的背景,加深对课文内容的理解

【评价任务】 1.正确认读“踌、躇、黯”等生字,书写“锻、炼、眷”等14个生字,理解“情不自禁、黯然、若有所思、踌躇”等词语的意思。(目标1) 2.能概括课文两个部分的内容。(目标2) 3. 能找住毛泽东语言、动作、神态描写的语句,体会他的内心世界,再有感情地朗读。(目标3) 4.结合查找的资料,说说你对毛泽东的认识。

【学习内容】 《青山处处埋忠骨》是统编教材五年级下册第四单元第二课。本文主要讲了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程,最后强忍悲痛,同意把儿子安葬在朝鲜。全文以毛泽东的思想感情变化为线索,通过语言、动作、神态描写来突出毛泽东作为一位父亲的极度悲伤的心情和身为国家领导人的伟大胸怀。因此在教学中,引导学生结合毛泽东的语言、动作、神态的描写来体会他的内心世界,是本节课的重点也是难点。

【学情分析】 五年级下册的学生,已经具备了一定的阅读理解能力,但层次不同。在之前的学习中,学生能通过人物的语言、动作等描写中感受人物的品质。在此基础上,本单元对学习人物描写提高了要求,即通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心。无论是体会一个父亲痛失爱子的心情,还是理解毛主席身为领袖要作出的艰难抉择,都离学生日常生活较远,学生理解起来有一定难度,需要老师进行重点指导。

【学习过程】 学生活动教师活动评价要点

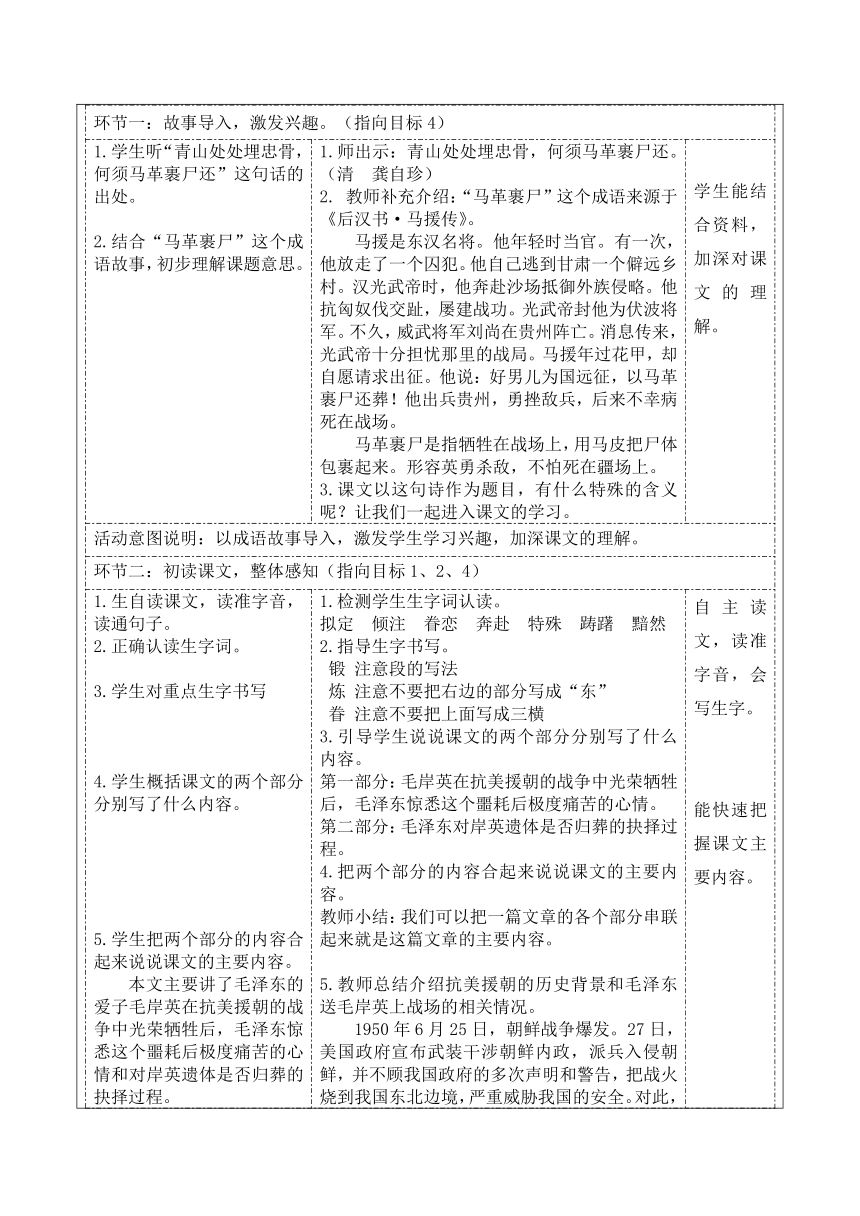

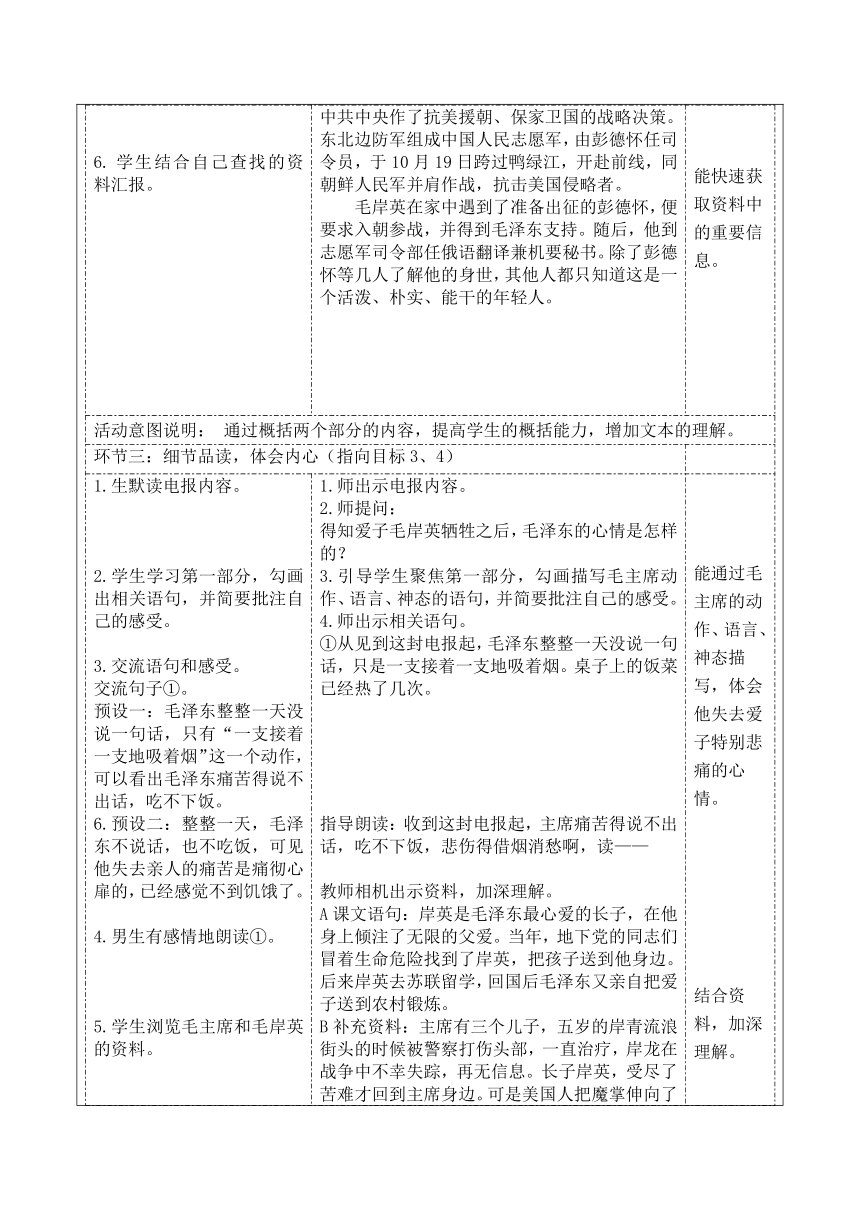

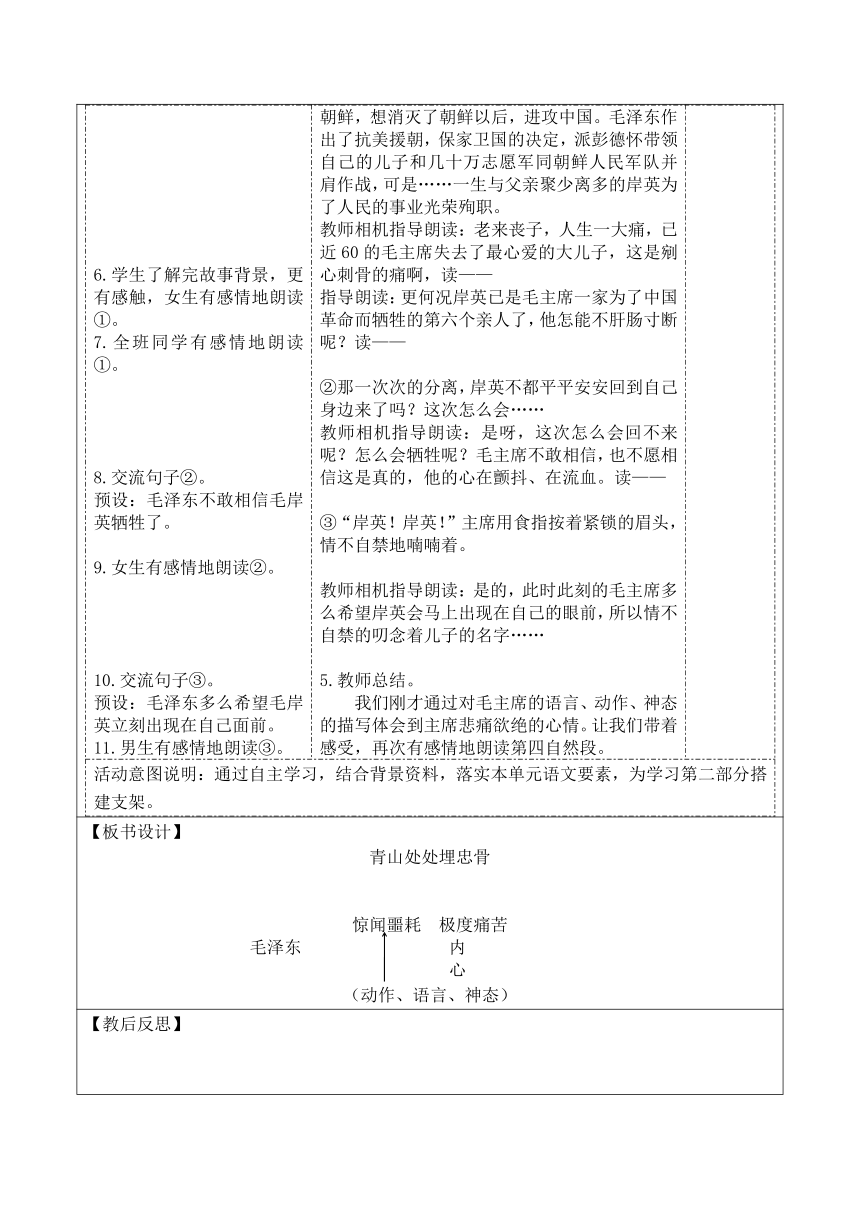

环节一:故事导入,激发兴趣。(指向目标4)1.学生听“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”这句话的出处。 2.结合“马革裹尸”这个成语故事,初步理解课题意思。 1.师出示:青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。(清 龚自珍) 2. 教师补充介绍:“马革裹尸”这个成语来源于《后汉书·马援传》。 马援是东汉名将。他年轻时当官。有一次,他放走了一个囚犯。他自己逃到甘肃一个僻远乡村。汉光武帝时,他奔赴沙场抵御外族侵略。他抗匈奴伐交趾,屡建战功。光武帝封他为伏波将军。不久,威武将军刘尚在贵州阵亡。消息传来,光武帝十分担忧那里的战局。马援年过花甲,却自愿请求出征。他说:好男儿为国远征,以马革裹尸还葬!他出兵贵州,勇挫敌兵,后来不幸病死在战场。 马革裹尸是指牺牲在战场上,用马皮把尸体包裹起来。形容英勇杀敌,不怕死在疆场上。 3.课文以这句诗作为题目,有什么特殊的含义呢?让我们一起进入课文的学习。 学生能结合资料,加深对课文的理解。 活动意图说明:以成语故事导入,激发学生学习兴趣,加深课文的理解。环节二:初读课文,整体感知(指向目标1、2、4)1.生自读课文,读准字音,读通句子。 2.正确认读生字词。 3.学生对重点生字书写 4.学生概括课文的两个部分分别写了什么内容。 5.学生把两个部分的内容合起来说说课文的主要内容。 本文主要讲了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程。 学生结合自己查找的资料汇报。 1.检测学生生字词认读。 拟定 倾注 眷恋 奔赴 特殊 踌躇 黯然 2.指导生字书写。 锻 注意段的写法 炼 注意不要把右边的部分写成“东” 眷 注意不要把上面写成三横 3.引导学生说说课文的两个部分分别写了什么内容。 第一部分:毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情。 第二部分:毛泽东对岸英遗体是否归葬的抉择过程。 4.把两个部分的内容合起来说说课文的主要内容。 教师小结:我们可以把一篇文章的各个部分串联起来就是这篇文章的主要内容。 5.教师总结介绍抗美援朝的历史背景和毛泽东送毛岸英上战场的相关情况。 1950年6月25日,朝鲜战争爆发。27日,美国政府宣布武装干涉朝鲜内政,派兵入侵朝鲜,并不顾我国政府的多次声明和警告,把战火烧到我国东北边境,严重威胁我国的安全。对此,中共中央作了抗美援朝、保家卫国的战略决策。东北边防军组成中国人民志愿军,由彭德怀任司令员,于10月19日跨过鸭绿江,开赴前线,同朝鲜人民军并肩作战,抗击美国侵略者。 毛岸英在家中遇到了准备出征的彭德怀,便要求入朝参战,并得到毛泽东支持。随后,他到志愿军司令部任俄语翻译兼机要秘书。除了彭德怀等几人了解他的身世,其他人都只知道这是一个活泼、朴实、能干的年轻人。自主读文,读准字音,会写生字。 能快速把握课文主要内容。 能快速获取资料中的重要信息。 活动意图说明: 通过概括两个部分的内容,提高学生的概括能力,增加文本的理解。环节三:细节品读,体会内心(指向目标3、4)1.生默读电报内容。 2.学生学习第一部分,勾画出相关语句,并简要批注自己的感受。 3.交流语句和感受。 交流句子①。 预设一:毛泽东整整一天没说一句话,只有“一支接着一支地吸着烟”这一个动作,可以看出毛泽东痛苦得说不出话,吃不下饭。 6.预设二:整整一天,毛泽东不说话,也不吃饭,可见他失去亲人的痛苦是痛彻心扉的,已经感觉不到饥饿了。 4.男生有感情地朗读①。 5.学生浏览毛主席和毛岸英的资料。 6.学生了解完故事背景,更有感触,女生有感情地朗读①。 7.全班同学有感情地朗读①。 8.交流句子②。 预设:毛泽东不敢相信毛岸英牺牲了。 9.女生有感情地朗读②。 10.交流句子③。 预设:毛泽东多么希望毛岸英立刻出现在自己面前。 11.男生有感情地朗读③。1.师出示电报内容。 2.师提问: 得知爱子毛岸英牺牲之后,毛泽东的心情是怎样的? 3.引导学生聚焦第一部分,勾画描写毛主席动作、语言、神态的语句,并简要批注自己的感受。 4.师出示相关语句。 ①从见到这封电报起,毛泽东整整一天没说一句话,只是一支接着一支地吸着烟。桌子上的饭菜已经热了几次。 指导朗读:收到这封电报起,主席痛苦得说不出话,吃不下饭,悲伤得借烟消愁啊,读—— 教师相机出示资料,加深理解。 A课文语句:岸英是毛泽东最心爱的长子,在他身上倾注了无限的父爱。当年,地下党的同志们冒着生命危险找到了岸英,把孩子送到他身边。后来岸英去苏联留学,回国后毛泽东又亲自把爱子送到农村锻炼。 B补充资料:主席有三个儿子,五岁的岸青流浪街头的时候被警察打伤头部,一直治疗,岸龙在战争中不幸失踪,再无信息。长子岸英,受尽了苦难才回到主席身边。可是美国人把魔掌伸向了朝鲜,想消灭了朝鲜以后,进攻中国。毛泽东作出了抗美援朝,保家卫国的决定,派彭德怀带领自己的儿子和几十万志愿军同朝鲜人民军队并肩作战,可是……一生与父亲聚少离多的岸英为了人民的事业光荣殉职。 教师相机指导朗读:老来丧子,人生一大痛,已近60的毛主席失去了最心爱的大儿子,这是剜心刺骨的痛啊,读—— 指导朗读:更何况岸英已是毛主席一家为了中国革命而牺牲的第六个亲人了,他怎能不肝肠寸断呢?读—— ②那一次次的分离,岸英不都平平安安回到自己身边来了吗?这次怎么会…… 教师相机指导朗读:是呀,这次怎么会回不来呢?怎么会牺牲呢?毛主席不敢相信,也不愿相信这是真的,他的心在颤抖、在流血。读—— ③“岸英!岸英!”主席用食指按着紧锁的眉头,情不自禁地喃喃着。 教师相机指导朗读:是的,此时此刻的毛主席多么希望岸英会马上出现在自己的眼前,所以情不自禁的叨念着儿子的名字…… 5.教师总结。 我们刚才通过对毛主席的语言、动作、神态的描写体会到主席悲痛欲绝的心情。让我们带着感受,再次有感情地朗读第四自然段。 能通过毛主席的动作、语言、神态描写,体会他失去爱子特别悲痛的心情。 结合资料,加深理解。活动意图说明:通过自主学习,结合背景资料,落实本单元语文要素,为学习第二部分搭建支架。

【板书设计】 青山处处埋忠骨 惊闻噩耗 极度痛苦 毛泽东 内 心 (动作、语言、神态)

【教后反思】

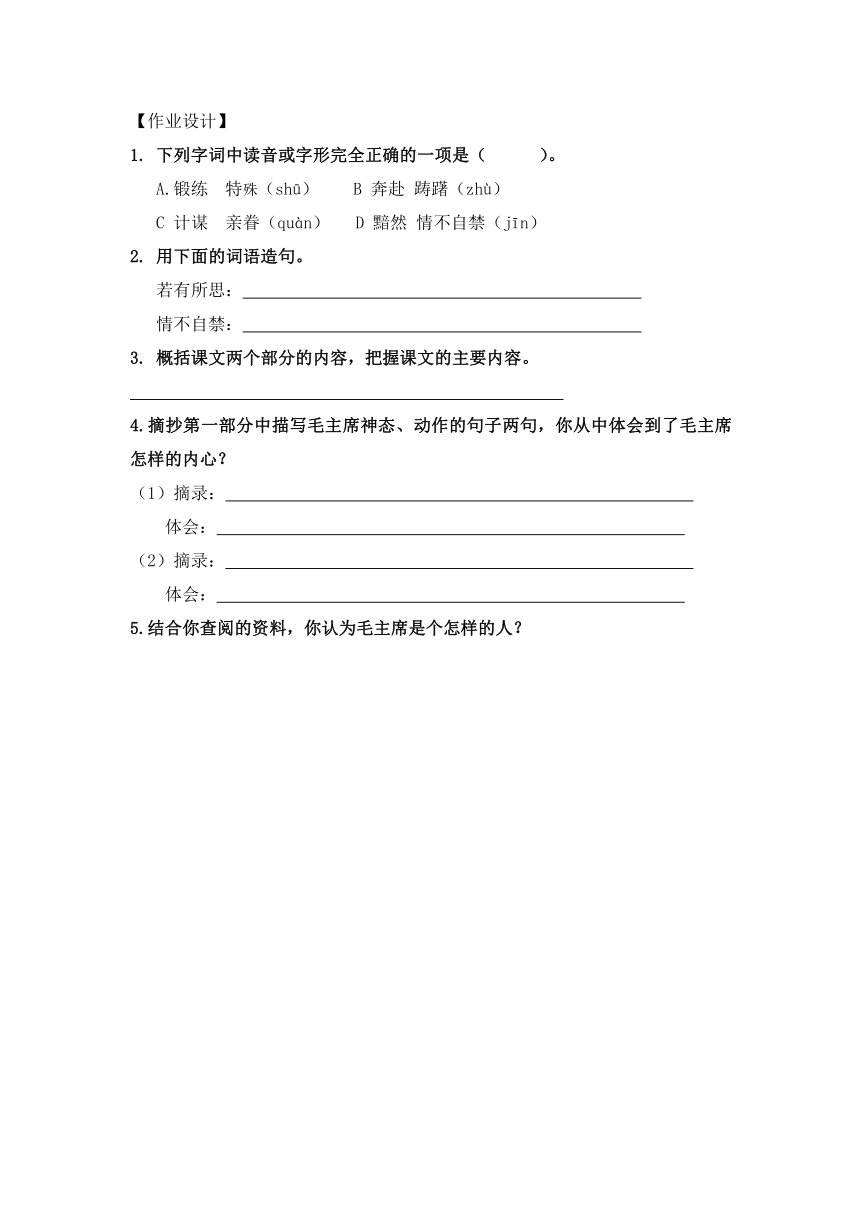

【作业设计】

下列字词中读音或字形完全正确的一项是( )。

A.锻练 特殊(shū) B 奔赴 踌躇(zhù)

C 计谋 亲眷(quàn) D 黯然 情不自禁(jīn)

用下面的词语造句。

若有所思:

情不自禁:

概括课文两个部分的内容,把握课文的主要内容。

4.摘抄第一部分中描写毛主席神态、动作的句子两句,你从中体会到了毛主席怎样的内心?

(1)摘录:

体会:

(2)摘录:

体会:

5.结合你查阅的资料,你认为毛主席是个怎样的人?

部编版语文五年级下册第四单元《青山处处埋忠骨》教学设计

课题 《青山处处埋忠骨》第二课时(共3课时)

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

【学习目标】 1.巩固和运用通过人物动作、语言、神态描写来体会人物内心的方法,感悟毛泽东作出艰难决择时的内心世界。 2.指导学生深入理解“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的含义。 3.指导学生尝试运用抓住人物动作、语言、神态描写来表现人物内心的方法进行练笔。`

【评价任务】 1.能抓住人物的动作、语言、神态描写,体会毛泽东作出艰难抉择时的内心世界。(目标1) 2.能深入理解“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的含义。(目标2) 3.能尝试运用抓住人物动作、语言、神态描写来表现人物内心的方法进行练笔。(目标3)

【学习内容】 在第一课时中,学生已经掌握了这一课的主要内容,通过抓住第一部分毛泽东的动作、语言、神态描写,体会了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝战争中光荣牺牲后,毛泽东的悲痛心情。第二部分重在巩固和运用体会人物的内心,感悟毛泽东身为国家领导人作出艰难抉择的伟大胸怀,同时更加深入理解文章最后一句话“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的含义。在课时的后面部分,尝试运用抓住人物动作、语言、神态描写来表现人物内心的方法进行练笔。这是本单元语文要素的认知和实践,也为本单元的习作作铺垫。

【学情分析】 五年级下册的学生,已经具备了一定的阅读理解能力。在之前的学习中,学生能通过人物的语言、动作等描写中感受人物的品质。在此基础上,本单元对学习人物描写提高了要求,即通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心。在上一课时中,学生通过初步抓住人物的语言、动作、神态描写,体会毛泽东痛失爱子的心情,本节课继续巩固和运用这样的方法,感悟毛主席身为领袖要作出艰难抉择的伟大胸怀,最后尝试方法进行练笔。

【学习过程】 学生活动教师活动评价要点环节一:复习导入,总结方法(指向目标1)1.学生回忆上节课所学内容,说说体会人物内心的方法。1.复习导入:上节课我们通过对毛主席的语言、动作、神态描写体会到主席悲痛欲绝的心情。这节课让我们运用同样的方法再次走进毛主席的内心,去感受他面临的艰难抉择吧。能说出体会人物内心的方法。

活动意图说明:复习导入,总结学习方法,为第二部分学习作准备。环节二:小组合作,品读感悟(指向目标1)1.学生按照要求进行学习。 2.小组内进行交流,补充完善自己的批注。 3.带着自己的感受,练习有感情地朗读。 4.小组汇报交流。 (1)交流句子①。 预设一:这是父亲对儿子的无比思念。 全班同学带着感情朗读①。 (2)师生配合读②。 生接读“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧!” 预设二:心理描写。 (3)交流句子③。 预设:通过毛主席的神态和语言可以看出毛主席虽然十分想见儿子最后一面,但还是做了决定,把儿子毛岸英安葬在朝鲜。 预设:这个艰难而痛苦的决定正体现了毛主席作为领袖的博大胸怀。 (4)交流句子④。 预设:主席虽然心中已经做了决定,但在签字时,还是犹豫不决,还是十分希望能再见儿子一面。 学生有感情地朗读④。教师引导学生聚焦第二部分。 2.教师讲解小组学习要求: 自读课文第二部分,勾画出描写毛主席动作、语言、神态的语句,体会他的内心世界,并简要批注自己的感受。 3.教师相机出示相关语句。 ①主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。 指导朗读:毛主席和儿子岸英一生聚少离多,此时的他多么想再见儿子一面啊,读—— 师生配合读②: 师引读:“岸英奔赴朝鲜时,他因为工作繁忙,未能见上一面,谁知竟成了永别!”此时的毛主席作为一名父亲,他多想—— 提问:这是什么描写? ③他若有所思地说道:“哪个战士的血肉之躯不是父母所生,不能因为我是国家主席,就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。” 师追问:“若有所思”是什么意思?毛主席心里到底在想什么?你从中感受到了什么? ④秘书将电报记录稿交主席签字的一瞬间,主席下意识地踌(chóu)躇(chú)了一会儿,那神情分明在说,岸英难道真的回不来了?父子真的不能相见了?主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将记录稿放在上面。 追问:“下意识地踌躇”是什么意思?为什么他会“踌躇”? 指导朗读:是啊,毛主席之所以犹豫不决,是因为一签字就意味着父子将永远无法相见,想到无法再见儿子最后一面,又怎能不黯然神伤?读—— 5.小结 在刚才的学习中,通过毛主席的语言、动作、神态、心理的描写,我们体会到了毛主席内心的矛盾,一方面是想再见儿子最后一面,一方面是照顾朝鲜人民的感情,顾全大局,不搞特殊化,让儿子安葬在朝鲜。从自主探索到合作学习,从认知到实践。 交流汇报有据有理。 能利用上下文理解“若有思”“踌躇”的意思,并借助关键词语体会毛主席的内心。活动意图说明:通过小组合作学习,充分发挥学生的主动性。借助关键词句的拼读,深入感悟毛主席的内心。环节三:深入理解“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的含义。(指向目标2)1.理解句意:青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。 预设一:革命者既然把整个身心都献给了祖国,至于死后是否要把尸体运回家乡安葬,那倒无需考虑,即使长眠于异国的土地上又有何妨。 预设二:这既是对毛岸英烈士的高度评价,又表明了毛泽东对儿子遗体安葬问题的态度,即尊重朝鲜人民的意愿,将儿子葬于朝鲜,充分显示了他无产阶级革命家的博大胸怀。 2.带着自己的感受,有感情地朗读这两句诗。师:最终,毛主席还是忍痛做了决定,把儿子安葬在朝鲜。正是: 出示:青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。 1.师问:“忠骨”指的是什么?联系课文内容,说说这两句诗的意思。 2.师问:你感受到什么? 能联系课文内容,深入理解“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的意思。活动意图说明:结尾照应题目,深化主题,加深对课文的理解。环节四:学法迁移,读写结合。(指向目标3) 尝试运用动作、语言、神态描写,用小练笔的方式表现人物的内心。 1.学生有感情地朗读课文。 2.学生进行小练笔。1.教师引导朗读: 是啊,青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。可是你能想象那天晚上毛主席在作为一个父亲和一个领袖时的矛盾复杂的心理吗?读—— 出示:毛主席已经出去了,记录稿被放在了枕头上,下面是被泪水打湿的枕巾。 2.教师引导小练笔: 那是怎样一个不眠之夜啊!请你展开想象写一个片段,抓住动作、语言、神态来表现主席的内心,把那一个难眠之夜的情景具体描写出来。

【板书设计】 青山处处埋忠骨 惊闻噩耗 极度痛苦 毛泽东 内 心 (动作、语言、神态)

【教后反思】

【作业设计】

下列句子分别运用了什么描写方法,你体会到了毛主席怎样的心理?

主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

这句话是 描写,我体会到了

。

他若有所思地说道:“哪个战士的血肉之躯不是父母所生,不能因为我是国家主席,就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。”

这句话是 描写,我体会到了

。

毛岸英、黄继光、邱少云···他们都是抗美援朝战争中牺牲的英雄,联系这些人物,谈谈你对“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的理解。

3. 毛主席已经出去了,记录稿被放在了枕头上,下面是被泪水打湿的枕巾。

根据这句话,请你展开想象写一个片段,抓住动作、语言、神态来表现主席的内心,把那一个难眠之夜的情景具体描写出来。(100字左右)

部编版语文五年级下册第四单元《青山处处埋忠骨》教学设计

课题 《青山处处埋忠骨》第三课时(共3课时)

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

【学习目标】 1.会写“锻炼、眷恋”等12个词语。 2.运用体会内心的方法进行迁移。 3.交流抗美援朝中的其他人物,感受伟人崇高的精神。

【评价任务】 1.正确书写“锻炼、眷恋”等12个词语。(目标1) 2.运用体会内心的方法进行迁移。(目标2) 3.交流抗美援朝中的其他人物,感受伟人崇高的精神。(目标3)

【学习内容】 《青山处处埋忠骨》经过两课时的学习,学生已经掌握了课文的主要内容,通过各种细节描写,感受了毛主席失去爱子的悲痛心情和是否归葬的艰难抉择。本单元的主题是“责任”,语文要素是“通过人物的动作、语言、神态描写,体会人物的内心”。因此,本节课的重点在于继续巩固单元主题和语文要素,先在课前听写16个词语,检测学生字词学习是否扎实。接着回忆体会人物内心的方法,运用方法进行阅读迁移。最后,让学生交流还有哪些抗美援朝的人物,学生在分享过程中情感得到升华,也更加理解课文最后一句话的深刻含义。

【学情分析】 经过前两课的积累,学生已经知晓课文主要内容,体会了毛主席的内心。对于字词和课文文本的理解基本掌握,但尚不牢固,还需要巩固基础和方法。本节课,主要检测学生对写法的掌握,最后利用课前搜集的资料,交流抗美援朝中的其他人物。

【学习过程】 学生活动教师活动评价要点环节一:巩固字词,夯实基础(指向目标1)请一个基础一般的学生在黑板上写,其他学生在座位上写。 2.请学生到讲台订正错误。1.师听写以下词语: 拟定 参谋 损失 锻炼 眷恋 奔赴 特殊 签字 革命 尊重 瑞雪 搞定 2.教师收本子,当场订正黑板上的听写。掌握字词,能正确书写。 活动意图说明:巩固字词,夯实基础。环节二:借助语句,复习方法。(指向目标2) 1.交流句子(1)。 预设:这句话是动作、神态描写,作为一个父亲,万分心痛,白发人送黑发人,这要人怎么接受这样残酷的现实啊! 学生有感情地朗读(1) 2. 交流句子(2)。 预设:这句话是心理描写,毛岸英在世时,父子俩就很少见面,多想再见一面啊! 学生有感情地朗读(2)。 教师引导回忆课文中关于毛泽东的描写。 出示句子: 毛主席用食指按着紧锁的眉头,情不自禁地喃喃着。 提问:这句话是什么描写?这一刻,作为父亲会想些什么? 教师引导朗读:带着悲痛的心情,我们一起读— (2)“儿子或者不能相见,就让我见见遗骨吧!”毛主席想。 提问:这句话是什么描写?我们可以体会到毛主席怎样的想法? 教师引导朗读:是啊,这是一位父亲真实的情感,哪个父亲不爱自己的孩子?带着不舍的心情,我们一起读— 教师小结: 通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心,运用这样的方法,我们能更加深刻理解文章,理解人物,下面,我们来检测自己是否习得这样的方法。 落实单元语文要素。 活动意图说明: 借助熟悉的语句,复习体会人物内心的方法,加深印象。环节三:运用方法,进行迁移。(指向目标2)学生练习题单,独立完成。 2.学生完成后,全班交流体会。 预设一:这段话是动作描写,我体会到将军体谅战士们,疼爱战士们,战士们难得吃上新鲜的蔬菜,真是太辛苦了。 1.教师发题单,检测方法习得效果。 习题: 读下面的句子,体会人物的内心。 (1)没有人招呼,战士们自觉地围了过来。一勺一勺的菜汤舀到了战士们的碗里。将军看到不少人的眼角有些晶亮,自己的鼻子又开始发酸,本来想说些什么,脑子乱了,只张了张嘴。 这段话是 描写,我体会到 。 (2)我望着那湍急的河水,呆愣了好一会儿,正要弯腰拖鞋,准备蹚水,却见爷爷早已将鞋脱下,高高地卷起裤腿,抬脚就踏入了冰凉的河里。“趴在我背上”。爷爷用慈祥、特爱的目光看着我,亲切地对我说。 能运用方法,举一反三,进行迁移。 预设二:这段话是语言、神态描写,我体会到爷爷非常的疼爱“我”,宁愿自己下河也不让我脚湿。 预设三:这段话是动作描写,我体会到这位病人即使非常疼,也不愿出声,他的内心一定非常坚定。 这段话是 描写,我体会到 。 (3)病人一声不吭,他双手紧紧抓住身下的白床单,手背青筋暴起,汗如雨下。他越来越使劲,崭新的白床单居然被抓破了。 这段话是 描写,我体会到 。 3.教师小结:看来大家对体会人物内心的方法掌握得还不错,能做到举一反三。学以致用,这是很好的阅读方法。 活动意图:学生自主练习,教师做个别指导,达到认知-实践-迁移的过程。环节四:交流人物,升华感情(指向目标3)学生观看《长津湖》片段,交流感受。 学生分享抗美援朝战争中的其他英雄故事。 预设一:黄继光 预设二:邱少云 预设三:杨根思 学生齐读,升华情感: 青山处处埋忠骨, 何须马革裹尸还。 苟利国家生死以, 岂因祸福避趋之。教师播放《长津湖》剪辑视频,再现抗美援朝战争中冰雕连、冻土豆等画面。 教师:孩子们,60年前,许多热血男儿奔赴边疆,保家卫国,参与了抗美援朝战争,这篇文章就是发生在这张战争中真实的故事。毛岸英在战争中牺牲了,其实还有很多志愿军都在这张战争中献出了宝贵的生命,大家来交流其中还有哪些英雄。 教师总结,在诗句中品味责任和情感。 出示诗句。 同学们,正如龚自珍所说,读—— 正如林则徐所说,读—— 天下兴亡,匹夫有责。 少年强,则国强!结合电影,加深理解。 在人物交流中升华感情,树立责任感。活动意图说明:通过电影欣赏,人物交流,呼应单元人文主题,知识与情感融为一体。

【板书设计】 青山处处埋忠骨 动作、语言、神态描写——人物内心

【教后反思】

【作业设计】

看拼音,写词语。

gé mìng zūn zhóng gǎo xiào sǔn shī

( ) ( ) ( ) ( )

juàn liàn bēn fù tè shū qiān zì

( ) ( ) ( ) ( )

辨一辨,再组词。

瑞( ) 拟( ) 谋( ) 炼( )

端( ) 似( ) 煤( ) 练( )

3.读下面的句子,体会人物的内心。

没有人招呼,战士们自觉地围了过来。一勺一勺的菜汤舀到了战士们的碗里。将军看到不少人的眼角有些晶亮,自己的鼻子又开始发酸,本来想说些什么,脑子乱了,只张了张嘴。

这段话是 描写 ,我体会到了

。

(2)有一次,我鼓起勇气给父亲看了一篇我新写的短篇小说。“写得不怎么样,但不是毫无希望。”根据父亲的批语,我学着进行修改,那时我还未满十二岁。

这段话是 描写 ,我体会到了

。

(3)蔺相如捧着璧,往后退了几步,靠柱子站定。他怒发冲冠,说:“我看您并不是想交付十五座城。先在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和璧一起撞碎在这柱子上!”

这段话是 描写 ,我体会到了

。

4.抗美援朝中还有很多为国捐躯的英雄,除了毛岸英,说说你印象深刻的一位。

课题 《青山处处埋忠骨》第一课时(共3课时)

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

【学习目标】 1.会认“拟、踌、躇”等9个生字,会写“锻、炼、眷”等14个生字,理解“情不自禁、黯然、若有所思、踌躇”等词语的意思。 2.默读课文,概括课文两个部分的内容。 3.抓住毛泽东语言、动作、神态描写的语句,体会他的内心世界,再有感情地朗读课文。 4.结合查找的资料,了解故事发生的背景,加深对课文内容的理解

【评价任务】 1.正确认读“踌、躇、黯”等生字,书写“锻、炼、眷”等14个生字,理解“情不自禁、黯然、若有所思、踌躇”等词语的意思。(目标1) 2.能概括课文两个部分的内容。(目标2) 3. 能找住毛泽东语言、动作、神态描写的语句,体会他的内心世界,再有感情地朗读。(目标3) 4.结合查找的资料,说说你对毛泽东的认识。

【学习内容】 《青山处处埋忠骨》是统编教材五年级下册第四单元第二课。本文主要讲了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程,最后强忍悲痛,同意把儿子安葬在朝鲜。全文以毛泽东的思想感情变化为线索,通过语言、动作、神态描写来突出毛泽东作为一位父亲的极度悲伤的心情和身为国家领导人的伟大胸怀。因此在教学中,引导学生结合毛泽东的语言、动作、神态的描写来体会他的内心世界,是本节课的重点也是难点。

【学情分析】 五年级下册的学生,已经具备了一定的阅读理解能力,但层次不同。在之前的学习中,学生能通过人物的语言、动作等描写中感受人物的品质。在此基础上,本单元对学习人物描写提高了要求,即通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心。无论是体会一个父亲痛失爱子的心情,还是理解毛主席身为领袖要作出的艰难抉择,都离学生日常生活较远,学生理解起来有一定难度,需要老师进行重点指导。

【学习过程】 学生活动教师活动评价要点

环节一:故事导入,激发兴趣。(指向目标4)1.学生听“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”这句话的出处。 2.结合“马革裹尸”这个成语故事,初步理解课题意思。 1.师出示:青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。(清 龚自珍) 2. 教师补充介绍:“马革裹尸”这个成语来源于《后汉书·马援传》。 马援是东汉名将。他年轻时当官。有一次,他放走了一个囚犯。他自己逃到甘肃一个僻远乡村。汉光武帝时,他奔赴沙场抵御外族侵略。他抗匈奴伐交趾,屡建战功。光武帝封他为伏波将军。不久,威武将军刘尚在贵州阵亡。消息传来,光武帝十分担忧那里的战局。马援年过花甲,却自愿请求出征。他说:好男儿为国远征,以马革裹尸还葬!他出兵贵州,勇挫敌兵,后来不幸病死在战场。 马革裹尸是指牺牲在战场上,用马皮把尸体包裹起来。形容英勇杀敌,不怕死在疆场上。 3.课文以这句诗作为题目,有什么特殊的含义呢?让我们一起进入课文的学习。 学生能结合资料,加深对课文的理解。 活动意图说明:以成语故事导入,激发学生学习兴趣,加深课文的理解。环节二:初读课文,整体感知(指向目标1、2、4)1.生自读课文,读准字音,读通句子。 2.正确认读生字词。 3.学生对重点生字书写 4.学生概括课文的两个部分分别写了什么内容。 5.学生把两个部分的内容合起来说说课文的主要内容。 本文主要讲了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程。 学生结合自己查找的资料汇报。 1.检测学生生字词认读。 拟定 倾注 眷恋 奔赴 特殊 踌躇 黯然 2.指导生字书写。 锻 注意段的写法 炼 注意不要把右边的部分写成“东” 眷 注意不要把上面写成三横 3.引导学生说说课文的两个部分分别写了什么内容。 第一部分:毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情。 第二部分:毛泽东对岸英遗体是否归葬的抉择过程。 4.把两个部分的内容合起来说说课文的主要内容。 教师小结:我们可以把一篇文章的各个部分串联起来就是这篇文章的主要内容。 5.教师总结介绍抗美援朝的历史背景和毛泽东送毛岸英上战场的相关情况。 1950年6月25日,朝鲜战争爆发。27日,美国政府宣布武装干涉朝鲜内政,派兵入侵朝鲜,并不顾我国政府的多次声明和警告,把战火烧到我国东北边境,严重威胁我国的安全。对此,中共中央作了抗美援朝、保家卫国的战略决策。东北边防军组成中国人民志愿军,由彭德怀任司令员,于10月19日跨过鸭绿江,开赴前线,同朝鲜人民军并肩作战,抗击美国侵略者。 毛岸英在家中遇到了准备出征的彭德怀,便要求入朝参战,并得到毛泽东支持。随后,他到志愿军司令部任俄语翻译兼机要秘书。除了彭德怀等几人了解他的身世,其他人都只知道这是一个活泼、朴实、能干的年轻人。自主读文,读准字音,会写生字。 能快速把握课文主要内容。 能快速获取资料中的重要信息。 活动意图说明: 通过概括两个部分的内容,提高学生的概括能力,增加文本的理解。环节三:细节品读,体会内心(指向目标3、4)1.生默读电报内容。 2.学生学习第一部分,勾画出相关语句,并简要批注自己的感受。 3.交流语句和感受。 交流句子①。 预设一:毛泽东整整一天没说一句话,只有“一支接着一支地吸着烟”这一个动作,可以看出毛泽东痛苦得说不出话,吃不下饭。 6.预设二:整整一天,毛泽东不说话,也不吃饭,可见他失去亲人的痛苦是痛彻心扉的,已经感觉不到饥饿了。 4.男生有感情地朗读①。 5.学生浏览毛主席和毛岸英的资料。 6.学生了解完故事背景,更有感触,女生有感情地朗读①。 7.全班同学有感情地朗读①。 8.交流句子②。 预设:毛泽东不敢相信毛岸英牺牲了。 9.女生有感情地朗读②。 10.交流句子③。 预设:毛泽东多么希望毛岸英立刻出现在自己面前。 11.男生有感情地朗读③。1.师出示电报内容。 2.师提问: 得知爱子毛岸英牺牲之后,毛泽东的心情是怎样的? 3.引导学生聚焦第一部分,勾画描写毛主席动作、语言、神态的语句,并简要批注自己的感受。 4.师出示相关语句。 ①从见到这封电报起,毛泽东整整一天没说一句话,只是一支接着一支地吸着烟。桌子上的饭菜已经热了几次。 指导朗读:收到这封电报起,主席痛苦得说不出话,吃不下饭,悲伤得借烟消愁啊,读—— 教师相机出示资料,加深理解。 A课文语句:岸英是毛泽东最心爱的长子,在他身上倾注了无限的父爱。当年,地下党的同志们冒着生命危险找到了岸英,把孩子送到他身边。后来岸英去苏联留学,回国后毛泽东又亲自把爱子送到农村锻炼。 B补充资料:主席有三个儿子,五岁的岸青流浪街头的时候被警察打伤头部,一直治疗,岸龙在战争中不幸失踪,再无信息。长子岸英,受尽了苦难才回到主席身边。可是美国人把魔掌伸向了朝鲜,想消灭了朝鲜以后,进攻中国。毛泽东作出了抗美援朝,保家卫国的决定,派彭德怀带领自己的儿子和几十万志愿军同朝鲜人民军队并肩作战,可是……一生与父亲聚少离多的岸英为了人民的事业光荣殉职。 教师相机指导朗读:老来丧子,人生一大痛,已近60的毛主席失去了最心爱的大儿子,这是剜心刺骨的痛啊,读—— 指导朗读:更何况岸英已是毛主席一家为了中国革命而牺牲的第六个亲人了,他怎能不肝肠寸断呢?读—— ②那一次次的分离,岸英不都平平安安回到自己身边来了吗?这次怎么会…… 教师相机指导朗读:是呀,这次怎么会回不来呢?怎么会牺牲呢?毛主席不敢相信,也不愿相信这是真的,他的心在颤抖、在流血。读—— ③“岸英!岸英!”主席用食指按着紧锁的眉头,情不自禁地喃喃着。 教师相机指导朗读:是的,此时此刻的毛主席多么希望岸英会马上出现在自己的眼前,所以情不自禁的叨念着儿子的名字…… 5.教师总结。 我们刚才通过对毛主席的语言、动作、神态的描写体会到主席悲痛欲绝的心情。让我们带着感受,再次有感情地朗读第四自然段。 能通过毛主席的动作、语言、神态描写,体会他失去爱子特别悲痛的心情。 结合资料,加深理解。活动意图说明:通过自主学习,结合背景资料,落实本单元语文要素,为学习第二部分搭建支架。

【板书设计】 青山处处埋忠骨 惊闻噩耗 极度痛苦 毛泽东 内 心 (动作、语言、神态)

【教后反思】

【作业设计】

下列字词中读音或字形完全正确的一项是( )。

A.锻练 特殊(shū) B 奔赴 踌躇(zhù)

C 计谋 亲眷(quàn) D 黯然 情不自禁(jīn)

用下面的词语造句。

若有所思:

情不自禁:

概括课文两个部分的内容,把握课文的主要内容。

4.摘抄第一部分中描写毛主席神态、动作的句子两句,你从中体会到了毛主席怎样的内心?

(1)摘录:

体会:

(2)摘录:

体会:

5.结合你查阅的资料,你认为毛主席是个怎样的人?

部编版语文五年级下册第四单元《青山处处埋忠骨》教学设计

课题 《青山处处埋忠骨》第二课时(共3课时)

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

【学习目标】 1.巩固和运用通过人物动作、语言、神态描写来体会人物内心的方法,感悟毛泽东作出艰难决择时的内心世界。 2.指导学生深入理解“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的含义。 3.指导学生尝试运用抓住人物动作、语言、神态描写来表现人物内心的方法进行练笔。`

【评价任务】 1.能抓住人物的动作、语言、神态描写,体会毛泽东作出艰难抉择时的内心世界。(目标1) 2.能深入理解“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的含义。(目标2) 3.能尝试运用抓住人物动作、语言、神态描写来表现人物内心的方法进行练笔。(目标3)

【学习内容】 在第一课时中,学生已经掌握了这一课的主要内容,通过抓住第一部分毛泽东的动作、语言、神态描写,体会了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝战争中光荣牺牲后,毛泽东的悲痛心情。第二部分重在巩固和运用体会人物的内心,感悟毛泽东身为国家领导人作出艰难抉择的伟大胸怀,同时更加深入理解文章最后一句话“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的含义。在课时的后面部分,尝试运用抓住人物动作、语言、神态描写来表现人物内心的方法进行练笔。这是本单元语文要素的认知和实践,也为本单元的习作作铺垫。

【学情分析】 五年级下册的学生,已经具备了一定的阅读理解能力。在之前的学习中,学生能通过人物的语言、动作等描写中感受人物的品质。在此基础上,本单元对学习人物描写提高了要求,即通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心。在上一课时中,学生通过初步抓住人物的语言、动作、神态描写,体会毛泽东痛失爱子的心情,本节课继续巩固和运用这样的方法,感悟毛主席身为领袖要作出艰难抉择的伟大胸怀,最后尝试方法进行练笔。

【学习过程】 学生活动教师活动评价要点环节一:复习导入,总结方法(指向目标1)1.学生回忆上节课所学内容,说说体会人物内心的方法。1.复习导入:上节课我们通过对毛主席的语言、动作、神态描写体会到主席悲痛欲绝的心情。这节课让我们运用同样的方法再次走进毛主席的内心,去感受他面临的艰难抉择吧。能说出体会人物内心的方法。

活动意图说明:复习导入,总结学习方法,为第二部分学习作准备。环节二:小组合作,品读感悟(指向目标1)1.学生按照要求进行学习。 2.小组内进行交流,补充完善自己的批注。 3.带着自己的感受,练习有感情地朗读。 4.小组汇报交流。 (1)交流句子①。 预设一:这是父亲对儿子的无比思念。 全班同学带着感情朗读①。 (2)师生配合读②。 生接读“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧!” 预设二:心理描写。 (3)交流句子③。 预设:通过毛主席的神态和语言可以看出毛主席虽然十分想见儿子最后一面,但还是做了决定,把儿子毛岸英安葬在朝鲜。 预设:这个艰难而痛苦的决定正体现了毛主席作为领袖的博大胸怀。 (4)交流句子④。 预设:主席虽然心中已经做了决定,但在签字时,还是犹豫不决,还是十分希望能再见儿子一面。 学生有感情地朗读④。教师引导学生聚焦第二部分。 2.教师讲解小组学习要求: 自读课文第二部分,勾画出描写毛主席动作、语言、神态的语句,体会他的内心世界,并简要批注自己的感受。 3.教师相机出示相关语句。 ①主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。 指导朗读:毛主席和儿子岸英一生聚少离多,此时的他多么想再见儿子一面啊,读—— 师生配合读②: 师引读:“岸英奔赴朝鲜时,他因为工作繁忙,未能见上一面,谁知竟成了永别!”此时的毛主席作为一名父亲,他多想—— 提问:这是什么描写? ③他若有所思地说道:“哪个战士的血肉之躯不是父母所生,不能因为我是国家主席,就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。” 师追问:“若有所思”是什么意思?毛主席心里到底在想什么?你从中感受到了什么? ④秘书将电报记录稿交主席签字的一瞬间,主席下意识地踌(chóu)躇(chú)了一会儿,那神情分明在说,岸英难道真的回不来了?父子真的不能相见了?主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将记录稿放在上面。 追问:“下意识地踌躇”是什么意思?为什么他会“踌躇”? 指导朗读:是啊,毛主席之所以犹豫不决,是因为一签字就意味着父子将永远无法相见,想到无法再见儿子最后一面,又怎能不黯然神伤?读—— 5.小结 在刚才的学习中,通过毛主席的语言、动作、神态、心理的描写,我们体会到了毛主席内心的矛盾,一方面是想再见儿子最后一面,一方面是照顾朝鲜人民的感情,顾全大局,不搞特殊化,让儿子安葬在朝鲜。从自主探索到合作学习,从认知到实践。 交流汇报有据有理。 能利用上下文理解“若有思”“踌躇”的意思,并借助关键词语体会毛主席的内心。活动意图说明:通过小组合作学习,充分发挥学生的主动性。借助关键词句的拼读,深入感悟毛主席的内心。环节三:深入理解“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的含义。(指向目标2)1.理解句意:青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。 预设一:革命者既然把整个身心都献给了祖国,至于死后是否要把尸体运回家乡安葬,那倒无需考虑,即使长眠于异国的土地上又有何妨。 预设二:这既是对毛岸英烈士的高度评价,又表明了毛泽东对儿子遗体安葬问题的态度,即尊重朝鲜人民的意愿,将儿子葬于朝鲜,充分显示了他无产阶级革命家的博大胸怀。 2.带着自己的感受,有感情地朗读这两句诗。师:最终,毛主席还是忍痛做了决定,把儿子安葬在朝鲜。正是: 出示:青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。 1.师问:“忠骨”指的是什么?联系课文内容,说说这两句诗的意思。 2.师问:你感受到什么? 能联系课文内容,深入理解“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的意思。活动意图说明:结尾照应题目,深化主题,加深对课文的理解。环节四:学法迁移,读写结合。(指向目标3) 尝试运用动作、语言、神态描写,用小练笔的方式表现人物的内心。 1.学生有感情地朗读课文。 2.学生进行小练笔。1.教师引导朗读: 是啊,青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。可是你能想象那天晚上毛主席在作为一个父亲和一个领袖时的矛盾复杂的心理吗?读—— 出示:毛主席已经出去了,记录稿被放在了枕头上,下面是被泪水打湿的枕巾。 2.教师引导小练笔: 那是怎样一个不眠之夜啊!请你展开想象写一个片段,抓住动作、语言、神态来表现主席的内心,把那一个难眠之夜的情景具体描写出来。

【板书设计】 青山处处埋忠骨 惊闻噩耗 极度痛苦 毛泽东 内 心 (动作、语言、神态)

【教后反思】

【作业设计】

下列句子分别运用了什么描写方法,你体会到了毛主席怎样的心理?

主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

这句话是 描写,我体会到了

。

他若有所思地说道:“哪个战士的血肉之躯不是父母所生,不能因为我是国家主席,就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。”

这句话是 描写,我体会到了

。

毛岸英、黄继光、邱少云···他们都是抗美援朝战争中牺牲的英雄,联系这些人物,谈谈你对“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的理解。

3. 毛主席已经出去了,记录稿被放在了枕头上,下面是被泪水打湿的枕巾。

根据这句话,请你展开想象写一个片段,抓住动作、语言、神态来表现主席的内心,把那一个难眠之夜的情景具体描写出来。(100字左右)

部编版语文五年级下册第四单元《青山处处埋忠骨》教学设计

课题 《青山处处埋忠骨》第三课时(共3课时)

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

【学习目标】 1.会写“锻炼、眷恋”等12个词语。 2.运用体会内心的方法进行迁移。 3.交流抗美援朝中的其他人物,感受伟人崇高的精神。

【评价任务】 1.正确书写“锻炼、眷恋”等12个词语。(目标1) 2.运用体会内心的方法进行迁移。(目标2) 3.交流抗美援朝中的其他人物,感受伟人崇高的精神。(目标3)

【学习内容】 《青山处处埋忠骨》经过两课时的学习,学生已经掌握了课文的主要内容,通过各种细节描写,感受了毛主席失去爱子的悲痛心情和是否归葬的艰难抉择。本单元的主题是“责任”,语文要素是“通过人物的动作、语言、神态描写,体会人物的内心”。因此,本节课的重点在于继续巩固单元主题和语文要素,先在课前听写16个词语,检测学生字词学习是否扎实。接着回忆体会人物内心的方法,运用方法进行阅读迁移。最后,让学生交流还有哪些抗美援朝的人物,学生在分享过程中情感得到升华,也更加理解课文最后一句话的深刻含义。

【学情分析】 经过前两课的积累,学生已经知晓课文主要内容,体会了毛主席的内心。对于字词和课文文本的理解基本掌握,但尚不牢固,还需要巩固基础和方法。本节课,主要检测学生对写法的掌握,最后利用课前搜集的资料,交流抗美援朝中的其他人物。

【学习过程】 学生活动教师活动评价要点环节一:巩固字词,夯实基础(指向目标1)请一个基础一般的学生在黑板上写,其他学生在座位上写。 2.请学生到讲台订正错误。1.师听写以下词语: 拟定 参谋 损失 锻炼 眷恋 奔赴 特殊 签字 革命 尊重 瑞雪 搞定 2.教师收本子,当场订正黑板上的听写。掌握字词,能正确书写。 活动意图说明:巩固字词,夯实基础。环节二:借助语句,复习方法。(指向目标2) 1.交流句子(1)。 预设:这句话是动作、神态描写,作为一个父亲,万分心痛,白发人送黑发人,这要人怎么接受这样残酷的现实啊! 学生有感情地朗读(1) 2. 交流句子(2)。 预设:这句话是心理描写,毛岸英在世时,父子俩就很少见面,多想再见一面啊! 学生有感情地朗读(2)。 教师引导回忆课文中关于毛泽东的描写。 出示句子: 毛主席用食指按着紧锁的眉头,情不自禁地喃喃着。 提问:这句话是什么描写?这一刻,作为父亲会想些什么? 教师引导朗读:带着悲痛的心情,我们一起读— (2)“儿子或者不能相见,就让我见见遗骨吧!”毛主席想。 提问:这句话是什么描写?我们可以体会到毛主席怎样的想法? 教师引导朗读:是啊,这是一位父亲真实的情感,哪个父亲不爱自己的孩子?带着不舍的心情,我们一起读— 教师小结: 通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心,运用这样的方法,我们能更加深刻理解文章,理解人物,下面,我们来检测自己是否习得这样的方法。 落实单元语文要素。 活动意图说明: 借助熟悉的语句,复习体会人物内心的方法,加深印象。环节三:运用方法,进行迁移。(指向目标2)学生练习题单,独立完成。 2.学生完成后,全班交流体会。 预设一:这段话是动作描写,我体会到将军体谅战士们,疼爱战士们,战士们难得吃上新鲜的蔬菜,真是太辛苦了。 1.教师发题单,检测方法习得效果。 习题: 读下面的句子,体会人物的内心。 (1)没有人招呼,战士们自觉地围了过来。一勺一勺的菜汤舀到了战士们的碗里。将军看到不少人的眼角有些晶亮,自己的鼻子又开始发酸,本来想说些什么,脑子乱了,只张了张嘴。 这段话是 描写,我体会到 。 (2)我望着那湍急的河水,呆愣了好一会儿,正要弯腰拖鞋,准备蹚水,却见爷爷早已将鞋脱下,高高地卷起裤腿,抬脚就踏入了冰凉的河里。“趴在我背上”。爷爷用慈祥、特爱的目光看着我,亲切地对我说。 能运用方法,举一反三,进行迁移。 预设二:这段话是语言、神态描写,我体会到爷爷非常的疼爱“我”,宁愿自己下河也不让我脚湿。 预设三:这段话是动作描写,我体会到这位病人即使非常疼,也不愿出声,他的内心一定非常坚定。 这段话是 描写,我体会到 。 (3)病人一声不吭,他双手紧紧抓住身下的白床单,手背青筋暴起,汗如雨下。他越来越使劲,崭新的白床单居然被抓破了。 这段话是 描写,我体会到 。 3.教师小结:看来大家对体会人物内心的方法掌握得还不错,能做到举一反三。学以致用,这是很好的阅读方法。 活动意图:学生自主练习,教师做个别指导,达到认知-实践-迁移的过程。环节四:交流人物,升华感情(指向目标3)学生观看《长津湖》片段,交流感受。 学生分享抗美援朝战争中的其他英雄故事。 预设一:黄继光 预设二:邱少云 预设三:杨根思 学生齐读,升华情感: 青山处处埋忠骨, 何须马革裹尸还。 苟利国家生死以, 岂因祸福避趋之。教师播放《长津湖》剪辑视频,再现抗美援朝战争中冰雕连、冻土豆等画面。 教师:孩子们,60年前,许多热血男儿奔赴边疆,保家卫国,参与了抗美援朝战争,这篇文章就是发生在这张战争中真实的故事。毛岸英在战争中牺牲了,其实还有很多志愿军都在这张战争中献出了宝贵的生命,大家来交流其中还有哪些英雄。 教师总结,在诗句中品味责任和情感。 出示诗句。 同学们,正如龚自珍所说,读—— 正如林则徐所说,读—— 天下兴亡,匹夫有责。 少年强,则国强!结合电影,加深理解。 在人物交流中升华感情,树立责任感。活动意图说明:通过电影欣赏,人物交流,呼应单元人文主题,知识与情感融为一体。

【板书设计】 青山处处埋忠骨 动作、语言、神态描写——人物内心

【教后反思】

【作业设计】

看拼音,写词语。

gé mìng zūn zhóng gǎo xiào sǔn shī

( ) ( ) ( ) ( )

juàn liàn bēn fù tè shū qiān zì

( ) ( ) ( ) ( )

辨一辨,再组词。

瑞( ) 拟( ) 谋( ) 炼( )

端( ) 似( ) 煤( ) 练( )

3.读下面的句子,体会人物的内心。

没有人招呼,战士们自觉地围了过来。一勺一勺的菜汤舀到了战士们的碗里。将军看到不少人的眼角有些晶亮,自己的鼻子又开始发酸,本来想说些什么,脑子乱了,只张了张嘴。

这段话是 描写 ,我体会到了

。

(2)有一次,我鼓起勇气给父亲看了一篇我新写的短篇小说。“写得不怎么样,但不是毫无希望。”根据父亲的批语,我学着进行修改,那时我还未满十二岁。

这段话是 描写 ,我体会到了

。

(3)蔺相如捧着璧,往后退了几步,靠柱子站定。他怒发冲冠,说:“我看您并不是想交付十五座城。先在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和璧一起撞碎在这柱子上!”

这段话是 描写 ,我体会到了

。

4.抗美援朝中还有很多为国捐躯的英雄,除了毛岸英,说说你印象深刻的一位。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地