5 黄河颂 同步分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 5 黄河颂 同步分层作业(含答案解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 275.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-12 11:30:14 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

5 黄河颂 同步分层作业

一、单选题

1.对下列句子所运用的修辞手法判断错误的一项是( )

A.像你一样的伟大坚强!/像你一样的伟大坚强!(反复)

B.啊!黄河!/你是中华民族的摇篮!(比喻、拟人)

C.惊涛澎湃,/掀起万丈狂澜;/浊流宛转,/结成九曲连环。(夸张、对偶)

D.向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。(比喻、拟人)

2.下列诗句中加点词语解释有误的一项是( )

A.将要在你的哺育下/发扬滋长!(喂养;比喻培养)

B.浊流宛转,结成九曲连环。(声音圆润柔媚,悠扬动听)

C.筑成我们民族的屏障。(像屏风那样遮挡着的东西)

D.我们向着黄河,唱出我们的赞歌。(赞美人或事物的歌曲或诗文)

3.选出加点词语运用不正确的一项( )

A.2003年中国·福建项目成果交易会于6月20日在福州圆满结束。

B.记者在北京小汤山医院亲眼目睹了医务人员在抗击非典战斗中感人的工作场面。

C.有关部门高度重视防汛工作,加大宣传力度,将暴雨警报广而告之,做到家喻户晓。

D.在繁华的商业大街上,观光购物的人济济一堂,笑容满面。

4.下列划线的字注音及字形完全正确的一项是( )

A.澎湃(pài) 山巅(diān) 九曲连环(qǔ)

B.哺育(bǔ) 气魄(pò) 发扬滋长(zī)

C.浊流(zhuó) 宛转(wǎn) 一泄万丈(xiè)

D.屏嶂(zhàng) 豪迈(mài) 万丈狂谰(lán)

5.下列对《黄河颂》的分析理解,有误的一项是( )

A.第一节是朗诵词,第二节是歌词。作者先以呼告的手法,直称读者为“朋友”,并开宗明义地说出了要“歌颂黄河”的主题。

B.诗中“啊!黄河!”反复出现,把歌词的主体部分分为三个层次,依次是:黄河养育了中华民族,黄河保卫了中华民族,黄河还将激励着中华民族。

C.这首歌词写得明快雄健,节奏鲜明,音节洪亮。以长句为主,兼以短句。长短结合,自由奔放且错落有致。

D.诗中综合运用了呼告、反复、比喻等修辞手法,热情歌颂了黄河伟大坚强的精神,更好地展现了黄河的气势及其对中华民族的伟大贡献

6.下列各句中,加点成语使用不正确的一项是( )

A.因为封建迷信思想在某些人心中还是根深蒂固的,所以要改变这个现状还需更多时日。

B.南海可燃冰的成功开采,意味着中国在清洁能源开发领域取得了前所未有的成就。

C.在“中国诗词大会”的赛场,参赛选手自信满满,对答如流。

D.丽丽同学经常向老师问问题,这种不耻下问的精神值得我们学习。

二、填空题

7.【览黄河风光】

班长小文为“诗览黄河”古诗词交流会拟写了一段开场白。

诗人们常把黄河写入诗篇,创设意境。李白“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”,写出了黄河波澜壮阔、①hào hào dàng dàng的气势;刘禹惕“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”,写出了黄河②wǎn zhuǎn 辽远的景象;王维“长河落日圆”,写出了黄河雄壮③shēn suì的意境。

根据拼音写汉字。

hào hào dàng dàng wǎn zhuǎn shēn suì

三、语言表达

8.阅读下面两则材料,读后说说你对这两则材料中的“黄河”的理解。

材料一:1948年,解放战争胜利前夕,毛泽东主席面对汹涌澎湃的黄河,无限感慨地对身边的卫士们说道:“谁如果藐视黄河,就是藐视我们这个民族……”

材料二:现代著名诗人光未然在他的《黄河颂》一诗中写道:“啊!黄河!你一泻万丈,浩浩荡荡,向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。我们民族的伟大精神,将要在你的哺育下/发扬滋长!”

9.【扬文化精神】小文搜集了关于黄河文化内涵的文字和两段歌词。请根据提示,完成探究任务。

黄河文化内涵:黄河文化是中华文明的标志性符号,是一种国家文化,蕴含着中华民族深厚的“天下兴亡、匹夫有责”“命运与共”的家国情怀、“同根同族同源”的民族观念和“协和万邦”“亲仁善邻”的价值理念。黄河文化还蕴含着我国从古至今治国理政的最高智慧,饱含以民为本、人民至上的理念。

(摘自《河南日报》)

歌词一:啊!黄河/你是伟大坚强/像一个巨人/出现在亚洲平原之上/用你那英雄的体魄/筑成我们民族的屏障

(节选自《黄河颂》)

歌词二:洋装虽然穿在身/我心依然是中国心/我的祖先早已把我的一切/烙上中国印/长江 长城 黄山 黄河/在我心中重千斤/无论何时/无论何地/心中一样亲

(节选自《我的中国心》)

根据对“黄河文化内涵”的理解,歌词一、二中“黄河”的文化内涵分别是 、 。

四、综合性学习

班级开展“歌颂黄河”的综合性学习活动,请你积极参与,完成下列任务。

10.【学科素养·文化自信】【诗中黄河】面对滔滔黄河,唐朝诗人李白吟咏道:“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。”请你再写出连续的两句与黄河有关的古诗词名句。

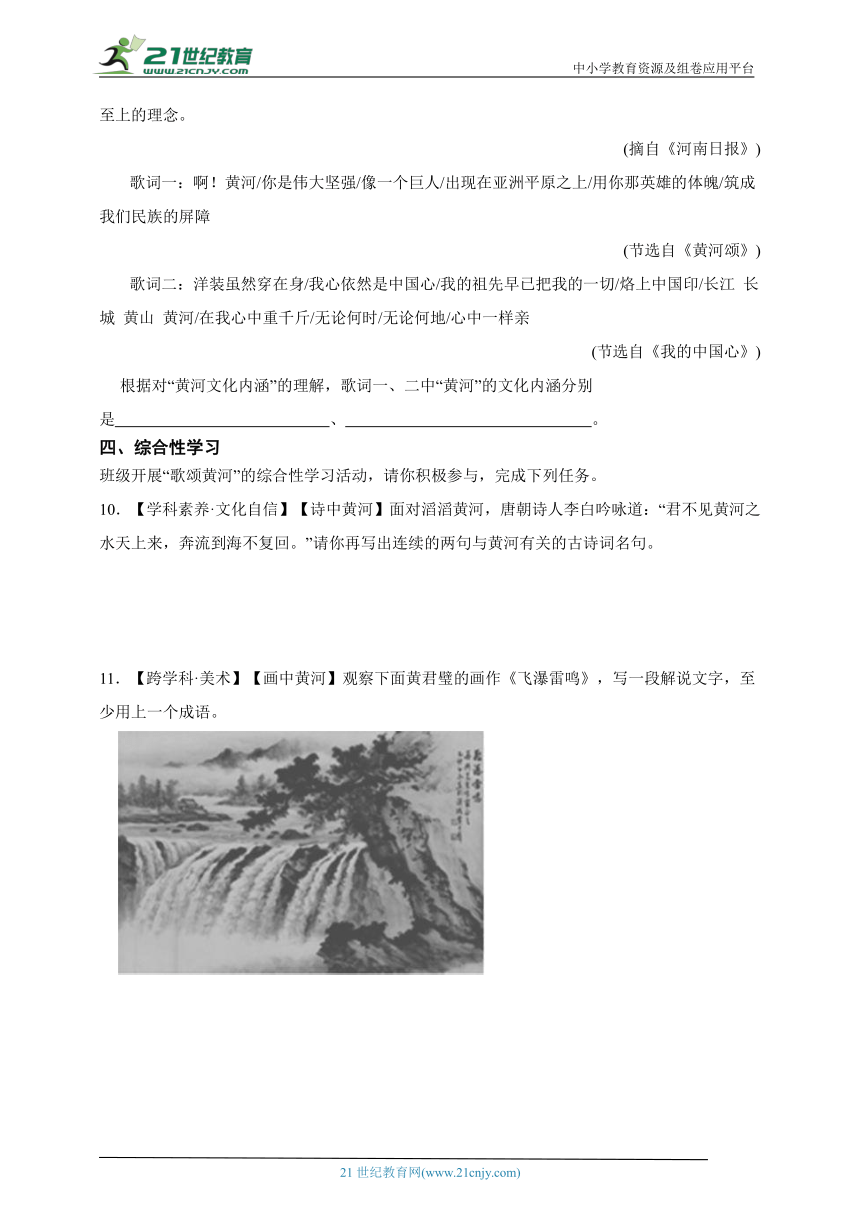

11.【跨学科·美术】【画中黄河】观察下面黄君璧的画作《飞瀑雷鸣》,写一段解说文字,至少用上一个成语。

五、现代文阅读

阅读下面的文段,完成下列小题。

怒从黄河来

蒋建伟

①清瘦、苍凉,即使是一棵,也在努力高举着一团白亮亮的雪花,一路裹挟着黄河的怒气——它们如同燃烧的白火焰,撕咬着,拼生赴死,奔向大海……终于,下起了一场大雪。在寒冷中,它们一棵紧挨一棵,一朵雪花开在另一团雪花里,一种倔强生发出另一种倔强,一群群、一群群在黄河口站着,一言不发地站着,站成了一股股排山倒海的雪浪——看哪,那寒风中呼啦啦怒放的芦花,那大批向东、大雪一样咆哮的芦苇荡!

②芦苇荡的美,不只春夏时节,更在于晚秋的芦花。当所有的寒冷挥师南下,气温一天比一天凉,百花缓慢地谢了,谢到最后,只剩下了这一种花。风起一刹那,全世界仿佛变成了一个雪的天堂,那么美,那么纯,那么亲!

③风,往风的旋涡中心刮,越刮越毒。我们的头发和衣服被刮乱了,我们像一个个棋子似的,在船的甲板上弹跳不止。游船属于中型船,有马达,客舱可乘坐50人,顶上的一棚,为特殊加厚钢板,听说上头是一处小型观景台。我们兴奋着爬上去,看黄河入海。

④滩涂之上,野生的芦苇随处冒出来,每一棵,都高举着雪花一样白的花,不分东西南北地盛开着、怒放着,大风刮过,就像下大雪一样,好家伙,一下子就是15万公顷。尤其,在波涛汹涌的大海边,数不尽的芦花见证了黄河入海时那动人的一瞬:黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐失去了力量……在这个地方,大海把宽容留下,黄河把野性留下。芦花的母性,这个时候也显现了出来:它们,婷而不媚,挺而不屈,寒而不冷。

⑤船颠簸摇晃得厉害,站都站不稳,大风再那么一刮,谁都会担心自己一不小心被风刮跑了。我牢牢抓住白色的铁栏杆,迎着大风呼吸,和旁边的朋友高声说着话,但谁也听不清谁在说些什么,只能借助眼神、手势以及肢体许多的夸张动作,努力想告诉对方什么,想听到对方的一些什么,哪怕是——哪怕一场徒劳。我们此行,是去看黄河入海的壮观景象,感受一下大海的大和黄河的黄,可是,风多么大呀,黑蒙蒙、灰蒙蒙的水色之中,黑色和灰色倒成了主导,哪里有黄?哪里有蓝呢?

⑥不,我分明看到了另一副壮烈的面孔,那是至死都在愤怒中煎熬、不甘、不屈的黄河!连大海都敢冲撞的黄河!那河道,那怒吼,那九曲十八弯,那退潮后的河底的龙脊,是铁了心的牛,是犟了性的驴,使出了浑身上下的劲儿,一股股,一阵阵,一声声,一天天,一年年,后浪追赶着前浪,一股脑儿朝前冲……冲!这充满血性、义气的一个字,是黄河的秉性,中国人的秉性!

⑦船开始“哒哒哒”着调头、回返,想必船老板看这鬼天气也悻悻然,只得无功而返。不过,很多游客却盼望着好天气能突然出现,船老板回心转意。虽一个个满脸的遗憾,却不肯下到船舱里去,想一想世上的事情,哪有那么多的奇迹发生呢?等了半晌,终究没个什么结果,渐渐地,人群开始稀了,不似刚才那般肩擦肩、脸碰脸了,有人开始下去了,接下来是第二三四五个,直到我猛一抬头,发现只剩下我们一行的五个人了。

⑧其中的一个朋友,穿西装、打领带、皮鞋贼亮,他拎了一部专业相机凑过来,也不说话,径自盯着我的脸,5秒钟,想从中寻找出一种遗憾的感觉来,因为他们都来自当地,只我一个外地人,外地人看不到入海的黄河,难道不遗憾得要死?不过很抱歉,他连哪怕一丝也没有找出,后来自己偷偷藏起了尴尬的眼神,仓皇之间丢下我。

⑨其实,他不知道我此行的最大收获——我看到了一条喝醉了酒的黄河、咽下血牙的黄河、发了怒的黄河、冲向大海的黄河!他更不知道,正是因了黄河的这种野性,这种大气磅礴的怒气,繁衍出了一片片野性的芦苇荡,凝结成一个民族的血性……

⑩这一刻,我多想指着黄河口那么多浩瀚的芦花,把它们骨子里的东西一点一点讲给他听。从大河到大海,从一个烈女子般的芦花到一个伟大的民族。这一路上,到处都在飘飞着芦花大雪,为什么芦花会如此不惧生死?为什么野生的力量会如此排山倒海、不可阻挡?答案只有一个:“怒从黄河来!”

(选自2014年4月21日《人民日报》,有删改)

12.通读全文,并联系标题和结尾段,说说作者写了哪两方面的“怒”。

13.阅读第⑤⑥⑧⑨段,简要概括作者此行观景的“遗憾”和“收获”分别是什么。

14.按要求赏析下列句子。

①黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐失去了力量……(词语锤炼)

②风起一刹那,全世界仿佛变成了一个雪的天堂,那么美,那么纯,那么亲!(修辞手法)

15.第③段画线句用了什么手法描写风?有什么作用?

16.联系课文《黄河颂》,谈谈芦花骨子里蕴含着我们民族怎样的伟大精神。

附录:啊/黄河/你一泻万丈/浩浩荡荡/向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀/我们民族的伟大精神/将要在你的哺育下/发扬滋长

六、写作题

17.【写法借鉴】这首诗大量使用比喻、拟人的修辞手法,语言生动形象。 如“颂黄河”部分,诗人先把黄河比喻成“民族的摇篮”,借以赞颂中华民族历史的悠久,中华文化的博大精深。接着把黄河比喻为“民族的屏障”,侧重黄河对中华民族的保卫作用。最后,诗人把黄河比喻为“一个巨人”,把对黄河的赞颂之情表达得淋漓尽致。

【片段仿写】请你以长江为描写对象,运用比喻、拟人的修辞手法表达对它的赞颂之情。(100字左右)

答案解析

1.【答案】B

【解析】A.正确;

B.不正确;“黄河!你是中华民族的摇篮”,把黄河比作民族的摇篮,使用了比喻的修辞手法。并没使用拟人的修辞;

C.正确;

D.正确;

故答案为:B。

本题考查修辞手法。首先应了解常用修辞方法的分类及作用:比喻(明喻、暗喻、借喻):生动形象。拟人:生动形象。夸张(夸大、缩小):更鲜明更突出地表现事物。排比:增加语言气势,增强文章表现力。对偶:增强表现力,增加节奏感。反复(连续反复、间隔反复):加强语气,增强表现力。设问:引起兴趣,启发思考。反问:加强语气,表达肯定的意思。然后结合语句分析作用。

2.【答案】B

【解析】A.正确;

B.不正确;“宛转”的意思是辗转、曲折。它形象地描绘了黄河水因为流经的地方多山势,河道大多绕山而行,所以水流弯曲、蜿蜒的状态;

C.正确;

D.正确;

故答案为:B。

本题考查理解词语意思。在学习中要掌握词语的写法读法及运用的语境,对于多义词要区分它的基本义、引申义、比喻义,注意结合具体语境确定它的意思。

3.【答案】D

【解析】A.圆满结束:形容某个活动、事件或过程顺利完成,达到了预期的目标,没有留下遗憾或未解决的问题。符合语境,正确;

B.亲眼目睹:用自己的眼睛看到了某个事件或情况的发生。符合语境,正确;

C.家喻户晓:形容某件事情或某个人非常有名,几乎每家每户都知道。符合语境,正确;

D.济济一堂:形容许多有才能或德行的人聚集在一起,通常用于正式或庄重的场合。它强调的是聚集的人群素质高、有共同的目的或特点。句中用来形容繁华商业大街上观光购物的人群,使用对象错误,故不恰当;

故答案为:D。

本题考查成语的使用。首先学生要理解成语的意思,其次有些成语还要知道由哪些典故、文章演变流传而来,再次要在具体语境中体会成语使用的正确与否。做好本题,还要多加练习,并总结意思相近的成语的异同,特别是使用的语言环境的异同。

4.【答案】B

【解析】本题为考查字形、字音题,字形、字音题的考查只要求识记字形、字音而不要求拼写,即侧重于考查识记、辨别、确定汉字、字音的能力,准确地判断其正确与否。识记现代汉语普通话常用字的字音,侧重的是“常用字的字音”。考查主要涉及同音字、形声字、形近字、多音字、习惯性误读字、方言字、统读字、难读字等。多音字、习惯性误读字是考试的重点、形声字、形近字次之。多音字、难读字是“认读”的难点。复习时应分类整理记忆,以记忆为主,把记忆和训练结合起来。本题中

A项中“九曲连环”的“曲”应读“qū”。

B正确

C项中“一泄万丈”的“泄”应写作“泻”。

D项中“屏嶂”的“嶂”应写作“障”,“万丈狂谰”的“谰”应写作“澜”。

故答案为:B

识记现代汉语普通话常用字形、字音。

5.【答案】C

【解析】ABD.正确。

C.有误,本诗歌以短句为主,兼以长句。长短结合,自由奔放且错落有致。

故答案为:C

本题考查诗歌内容的理解。结合诗人所处的时代与诗人的经历,从诗歌主旨的角度把握。

6.【答案】D

【解析】A.“根深蒂固”用于形容封建迷信思想在某些人心中的深厚根基和难以动摇, “根深蒂固”用于形容封建迷信思想在某些人心中的深厚根基和难以动摇。

B. “前所未有”用于描述南海可燃冰成功开采后,中国在清洁能源开发领域取得的崭新且重大的成就。

C. “对答如流”形容在“中国诗词大会”赛场上,参赛选手对诗词的掌握熟练,能够迅速、流畅地回答问题。

D.有误,不耻下问:不以向身分较低微、或是学问较自己浅陋的人求教为羞耻。对象错误。

故答案为:D

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:色彩不当、轻重不分、词义不明、谦敬误用、语境不和等等。

7.【答案】浩浩荡荡;宛转;深邃

【解析】

浩浩荡荡:原指水势汹涌、壮阔的样子。现形容气势雄壮,规模宏大。

宛转:是指委宛曲折,话语柔和曲折,不直接坦率;也形容声音圆润柔媚,悠扬动听。

深邃:深远;深奥。

故答案为:浩浩荡荡;宛转;深邃。

本题考查字形,重点侧重于易错形近字。平时应理解记忆,可以通过字义记忆,如:歉疚的疚是愧疚的疚,歉疚本意是对自己的过失感到过意不去,含内疚的意思,所以是歉疚不是歉纠,同样的方法还有,箫笛,不是萧笛,箫是乐器,和竹子有关,所以是竹字头。

8.【答案】黄河是中华民族的象征;是中华民族不惧艰险,勇于开拓,勇往直前的伟大精神的象征;是中华民族的精神之根(或“母亲河”)。

【解析】根据材料一可知,黄河是我们中华民族的象征。根据材料二可知,黄河是中华民族不惧艰险,勇于开拓,勇往直前的伟大精神的象征;是中华民族的精神之根。

故答案为:黄河是中华民族的象征;是中华民族不惧艰险,勇于开拓,勇往直前的伟大精神的象征;是中华民族的精神之根(或“母亲河”)。

本题考查对材料内容的提炼、概括。首先仔细阅读材料,然后将材料中各个句子的中心意思结合起来理解,用简练的语言加以概括即可。注意有字数要求的不能超过或少于要求的字数。

9.【答案】“命运与共”的家国情怀;“同根同族同源”的民族观念

【解析】 根据歌词一“啊!黄河/你是伟大坚强/像一个巨人/出现在亚洲平原之上/用你那英雄的体魄/筑成我们民族的屏障”展示了黄河桀骜不驯的血性和中华民族的英雄气概,歌颂了我们的民族,激励中华儿女像黄河一样伟大坚强,以英雄的气概和坚强的决心保卫黄河,保卫中国。结合“黄河文化内涵”中“蕴含着中华民族深厚的‘天下兴亡、匹夫有责’‘命运与共’的家国情怀”可知,本歌词表现了“命运与共”的家国情怀;

根据歌词二“洋装虽然穿在身/我心依然是中国心/我的祖先早已把我的一切/烙上中国印/长江长城黄山黄河/在我心中重千斤/无论何时/无论何地/心中一样亲”表现了海外赤子眷恋祖国的深情,声音柔和轻缓、真挚深沉,结合“黄河文化内涵”中“‘同根同族同源’的民族观念和‘协和万邦’‘亲仁善邻’的价值理念”可知,本歌词表现了“同根同族同源”的民族观念。

故答案为:(1)“命运与共”的家国情怀;(2)“同根同族同源”的民族观念

本题考查探究。 做这样的题,要求学生在平时的学习和生活中,多读、多看、多听、多练,逐步提高自己的语文素养,要积极参与学校和社会上组织的各项活动,尤其是语文综合性实践活动,逐步提高自己的动手和动脑能力。

【答案】10.(示例1)白日依山尽,黄河入海流。(王之涣《登鹳雀楼》)(示例2)黄河远上白云间,一片孤城万仞山。(王之涣《凉州词》)(示例3)大漠孤烟直,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

11.(示例)画面由瀑布、树木、山崖和溪流构成。银色的瀑布如泛起的雪涛向高崖下猛扑,传来震耳欲聋的轰鸣,大有雷霆万钧之势。瀑布下方水汽氤氲,上方源流蜿蜒,与瀑布的勇猛强悍相互映衬,显出刚柔相济的特色;而旁侧的瀑布半掩半露,与主体瀑布相得益彰,再添一层气势。整个画面气韵生动,气势磅礴,浑然一体,充分表现出作者深厚独到的思想艺术造诣。

【解析】(1)本题考查词句积累。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

(2)本题考查学生图文转换能力。解答此题,首先要弄清题目要求,然后要结合要求审懂图意,三是用生动形象的语句表达出图中所描绘的景象,要注意一定要用上至少一个成语,可以有一定的修辞手法的巧妙运用。

10.答案不唯一,写出一个与黄河有关的古诗词句子即可。示例:黄河怒浪连天来,大响谹谹如殷雷。将军发白马,旌节度黄河。

故答案为:(示例1)白日依山尽,黄河入海流。(王之涣《登鹳雀楼》)(示例2)黄河远上白云间,一片孤城万仞山。(王之涣《凉州词》)(示例3)大漠孤烟直,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

11.用优美的文字将画中景色描绘出来,期间用上至少一个成语即可。示例:蜿蜒的山峦脚下,一溪水流缓缓流淌,小河边绿树相伴,小河中顽石逗趣,惬意无比。忽然水至悬崖,飞流直下,你挤我拥,化为银色的瀑布又似泛起的雪涛向高崖下猛扑,似有万般仇恨宣泄,又有“飞流直下三千尺”之势。而对面峭壁上的红花,无视这一切,似有孤芳自赏之嫌。整幅画面由瀑布、树木、山崖和溪流构成,气韵生动、动静相宜,刚柔相济,给人以美的视觉享受,充分表现了作者深厚独到的思想、艺术造诣。

故答案为:(示例)画面由瀑布、树木、山崖和溪流构成。银色的瀑布如泛起的雪涛向高崖下猛扑,传来震耳欲聋的轰鸣,大有雷霆万钧之势。瀑布下方水汽氤氲,上方源流蜿蜒,与瀑布的勇猛强悍相互映衬,显出刚柔相济的特色;而旁侧的瀑布半掩半露,与主体瀑布相得益彰,再添一层气势。整个画面气韵生动,气势磅礴,浑然一体,充分表现出作者深厚独到的思想艺术造诣。

【答案】12.芦花之怒;黄河之怒。

13.“遗憾”是没能看到黄河入海的壮观景象;“收获”是看到芦花怒放、黄河怒吼的壮烈场面。

14.①示例:通过“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”等动词,生动具体地展现了黄河水的野性力量,抒发了作者对黄河水的赞美之情。(2)示例1:运用比喻的修辞手法,生动形象地表现了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。②示例2:运用排比的修辞手法,增强语势,突出强调了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。

15.正面描写(直接描写)和侧面描写(间接描写)相结合;突出风之大,为下文写没能看到黄河入海的壮观景象作铺垫。

16.围绕“不惧生死、不屈不挠、顽强抗争、团结奋进”等关键词作答即可。

【解析】(1)本题考查对文章内容的概括能力。解答时,先分析出文章的主要内容,找出关键语句进行总结概括即可。

(2)本题考查对段落内容的概括能力。解答时,要结合全文内容抓住重点词句注意细节归纳作答。

(3)本题考查对句子的分析和鉴赏能力。解答时,从词语锤炼或修辞手法的角度,把握关键字句,分析句子说明表达效果即可。

(4)本题考查对表现手法的理解分析能力。解答时,首先应判定使用了何种表现手法:修辞格、描写方法、烘托手法等。其次,分析其作用时,一方面需要从内容上看与全文的关系,另一方面从结构上看与全文的关系。

(5)本题考查学生思维的拓展能力。解答此类题的关键需要学生深入把握文章主旨的基础上融入自己的阅读体验、阅读感受。对于主观题,表达上的优劣会成为关键因素。要加强语言的系统训练。对主观题的基本要求是:第一,简明;第二,条理清晰;第三,表达要富于美感,自然流畅,有感染力。要结合原作品内容来理解链接材料内容的深刻内涵。

12.文章①②③段描写了芦花盛开的景象,“那寒风中呼啦啦怒放的芦花,那大批向东、大雪一样咆哮的芦苇荡”,可以概括为芦花之怒,④⑤⑥段描写了黄河浩荡,“至死都在愤怒中煎熬、不甘、不屈的黄河”,可以概括为黄河之怒。

综合上述分析,即可得出答案。

故答案为:芦花之怒;黄河之怒。

13.文章讲述了作者此行观景没能看到黄河入海的“遗憾”,从⑦⑧段可知当“我”以及其他游客知道无法看到黄河入海时内心都很遗憾不舍,尤其是一个外地人专程赶来看不到入海的景象更是“遗憾到死”。但是此行也有收获,即看到芦花怒放、黄河怒吼,从第⑨段可知作者从看到的黄河景色中领悟到了芦苇的野性,黄河的野性以及民族的野性。

综合上述分析,即可得出答案。

故答案为:“遗憾”是没能看到黄河入海的壮观景象;“收获”是看到芦花怒放、黄河怒吼的壮烈场面。

14.①句中出现大量动词,“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”,生动地表现出了黄河水的野性力量,将黄河奔流不止的景象活灵活现地展现在读者的面前,借此抒发对黄河的赞美之情。

②“全世界仿佛变成了一个雪的天堂”此句将全世界比喻成了雪的天堂,表现芦花怒放之美,表达作者的喜爱、赞美之情。“那么美,那么纯,那么亲”则运用排比的手法,强烈地表达出了作者对芦花怒放的赞叹。

故答案为:①示例:通过“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”等动词,生动具体地展现了黄河水的野性力量,抒发了作者对黄河水的赞美之情。

②示例1:运用比喻的修辞手法,生动形象地表现了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。示例2:运用排比的修辞手法,增强语势,突出强调了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。

15.“风,往风的漩涡中心刮,越刮越毒”属于正面描写。“我们像一个个棋子似的,在船的甲板上弹跳不止”属于侧面烘托。内容上围绕文章中心,点出“怒从黄河来”这一主题,并突出风大,是抒情之前的细节铺垫。结构上为下文无法看到黄河入海景象的情节做铺垫。

综合上述分析,整理得出答案。

故答案为:正面描写(直接描写)和侧面描写(间接描写)相结合;突出风之大,为下文写没能看到黄河入海的壮观景象作铺垫。

16.本题需要把“芦花”与“黄河”两个意象联系起来,因此需要找到两者相联系或者相同的地方。从文中可以看出,芦花从黄河边生长出来,沿袭了黄河的刚烈,即使百花凋零,它也要独自飘荡在天地间,凝成一片雪白,它包容着黄河的怒气,也展示着自己的倔强,排山倒海,不可阻挡。芦花如同浩浩荡荡,一泻万丈的黄河一般,团结并进,蔓延天地,体现了中华民族与困难顽强抗争,不惧生死、团结奋进的伟大精神。

本题为开放性试题,言之成理即可。注意围绕“不惧生死、不屈不挠、顽强抗争、团结奋进”等关键词作答,分析到其中一点即可。

故答案为:芦花骨子里蕴含着我们民族的伟大精神是坚韧不拔、勇往直前和不屈不挠的精神。在《黄河颂》中,黄河被描绘成一泻万丈、浩浩荡荡的壮阔景象,它向南北两岸伸出千万条铁的臂膀,象征着中华民族的力量和坚韧。这种精神在芦花中得到了体现,它们不畏严寒,不惧风霜,即使在恶劣的环境中也能顽强生长,高举着白亮亮的雪花,如同燃烧的白火焰,撕咬着,拼生赴死,奔向大海。芦花的这种倔强和顽强,正是中华民族伟大精神的象征,它们在黄河口站着,一言不发地站着,站成了一股股排山倒海的雪浪,展现了中华民族在面对困难和挑战时的坚强和不屈。正如《黄河颂》中所说,我们民族的伟大精神将在黄河的哺育下发扬滋长,芦花正是这种精神的具体体现。

17.【答案】你从雪山走来,春潮是你的风采;你向东海奔去,惊涛是你的气概。你用甘甜的乳汁,哺育各族儿女;你用健美的臂膀,挽起高山大海。

长江,你是无穷的源泉,你有母亲的情怀。你用磅礴的力量,推动新的时代。

【解析】仿写题主要考查学生在语意连贯、句式结构、修辞运用、表达方式等方面的运用能力,一般都有比较严格的限制,或是强调句式的统一,或是要求修辞的一致,或是讲究语意的连贯,而更多的则注重考查学生的语言综合能力。这道试题侧重考查的是学生对比喻、拟人修辞的掌握和运用能力。同时抓住”长江“这个描写对象,注意所蕴涵的思想内容,写出对长江的赞颂之情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

5 黄河颂 同步分层作业

一、单选题

1.对下列句子所运用的修辞手法判断错误的一项是( )

A.像你一样的伟大坚强!/像你一样的伟大坚强!(反复)

B.啊!黄河!/你是中华民族的摇篮!(比喻、拟人)

C.惊涛澎湃,/掀起万丈狂澜;/浊流宛转,/结成九曲连环。(夸张、对偶)

D.向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。(比喻、拟人)

2.下列诗句中加点词语解释有误的一项是( )

A.将要在你的哺育下/发扬滋长!(喂养;比喻培养)

B.浊流宛转,结成九曲连环。(声音圆润柔媚,悠扬动听)

C.筑成我们民族的屏障。(像屏风那样遮挡着的东西)

D.我们向着黄河,唱出我们的赞歌。(赞美人或事物的歌曲或诗文)

3.选出加点词语运用不正确的一项( )

A.2003年中国·福建项目成果交易会于6月20日在福州圆满结束。

B.记者在北京小汤山医院亲眼目睹了医务人员在抗击非典战斗中感人的工作场面。

C.有关部门高度重视防汛工作,加大宣传力度,将暴雨警报广而告之,做到家喻户晓。

D.在繁华的商业大街上,观光购物的人济济一堂,笑容满面。

4.下列划线的字注音及字形完全正确的一项是( )

A.澎湃(pài) 山巅(diān) 九曲连环(qǔ)

B.哺育(bǔ) 气魄(pò) 发扬滋长(zī)

C.浊流(zhuó) 宛转(wǎn) 一泄万丈(xiè)

D.屏嶂(zhàng) 豪迈(mài) 万丈狂谰(lán)

5.下列对《黄河颂》的分析理解,有误的一项是( )

A.第一节是朗诵词,第二节是歌词。作者先以呼告的手法,直称读者为“朋友”,并开宗明义地说出了要“歌颂黄河”的主题。

B.诗中“啊!黄河!”反复出现,把歌词的主体部分分为三个层次,依次是:黄河养育了中华民族,黄河保卫了中华民族,黄河还将激励着中华民族。

C.这首歌词写得明快雄健,节奏鲜明,音节洪亮。以长句为主,兼以短句。长短结合,自由奔放且错落有致。

D.诗中综合运用了呼告、反复、比喻等修辞手法,热情歌颂了黄河伟大坚强的精神,更好地展现了黄河的气势及其对中华民族的伟大贡献

6.下列各句中,加点成语使用不正确的一项是( )

A.因为封建迷信思想在某些人心中还是根深蒂固的,所以要改变这个现状还需更多时日。

B.南海可燃冰的成功开采,意味着中国在清洁能源开发领域取得了前所未有的成就。

C.在“中国诗词大会”的赛场,参赛选手自信满满,对答如流。

D.丽丽同学经常向老师问问题,这种不耻下问的精神值得我们学习。

二、填空题

7.【览黄河风光】

班长小文为“诗览黄河”古诗词交流会拟写了一段开场白。

诗人们常把黄河写入诗篇,创设意境。李白“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”,写出了黄河波澜壮阔、①hào hào dàng dàng的气势;刘禹惕“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”,写出了黄河②wǎn zhuǎn 辽远的景象;王维“长河落日圆”,写出了黄河雄壮③shēn suì的意境。

根据拼音写汉字。

hào hào dàng dàng wǎn zhuǎn shēn suì

三、语言表达

8.阅读下面两则材料,读后说说你对这两则材料中的“黄河”的理解。

材料一:1948年,解放战争胜利前夕,毛泽东主席面对汹涌澎湃的黄河,无限感慨地对身边的卫士们说道:“谁如果藐视黄河,就是藐视我们这个民族……”

材料二:现代著名诗人光未然在他的《黄河颂》一诗中写道:“啊!黄河!你一泻万丈,浩浩荡荡,向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。我们民族的伟大精神,将要在你的哺育下/发扬滋长!”

9.【扬文化精神】小文搜集了关于黄河文化内涵的文字和两段歌词。请根据提示,完成探究任务。

黄河文化内涵:黄河文化是中华文明的标志性符号,是一种国家文化,蕴含着中华民族深厚的“天下兴亡、匹夫有责”“命运与共”的家国情怀、“同根同族同源”的民族观念和“协和万邦”“亲仁善邻”的价值理念。黄河文化还蕴含着我国从古至今治国理政的最高智慧,饱含以民为本、人民至上的理念。

(摘自《河南日报》)

歌词一:啊!黄河/你是伟大坚强/像一个巨人/出现在亚洲平原之上/用你那英雄的体魄/筑成我们民族的屏障

(节选自《黄河颂》)

歌词二:洋装虽然穿在身/我心依然是中国心/我的祖先早已把我的一切/烙上中国印/长江 长城 黄山 黄河/在我心中重千斤/无论何时/无论何地/心中一样亲

(节选自《我的中国心》)

根据对“黄河文化内涵”的理解,歌词一、二中“黄河”的文化内涵分别是 、 。

四、综合性学习

班级开展“歌颂黄河”的综合性学习活动,请你积极参与,完成下列任务。

10.【学科素养·文化自信】【诗中黄河】面对滔滔黄河,唐朝诗人李白吟咏道:“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。”请你再写出连续的两句与黄河有关的古诗词名句。

11.【跨学科·美术】【画中黄河】观察下面黄君璧的画作《飞瀑雷鸣》,写一段解说文字,至少用上一个成语。

五、现代文阅读

阅读下面的文段,完成下列小题。

怒从黄河来

蒋建伟

①清瘦、苍凉,即使是一棵,也在努力高举着一团白亮亮的雪花,一路裹挟着黄河的怒气——它们如同燃烧的白火焰,撕咬着,拼生赴死,奔向大海……终于,下起了一场大雪。在寒冷中,它们一棵紧挨一棵,一朵雪花开在另一团雪花里,一种倔强生发出另一种倔强,一群群、一群群在黄河口站着,一言不发地站着,站成了一股股排山倒海的雪浪——看哪,那寒风中呼啦啦怒放的芦花,那大批向东、大雪一样咆哮的芦苇荡!

②芦苇荡的美,不只春夏时节,更在于晚秋的芦花。当所有的寒冷挥师南下,气温一天比一天凉,百花缓慢地谢了,谢到最后,只剩下了这一种花。风起一刹那,全世界仿佛变成了一个雪的天堂,那么美,那么纯,那么亲!

③风,往风的旋涡中心刮,越刮越毒。我们的头发和衣服被刮乱了,我们像一个个棋子似的,在船的甲板上弹跳不止。游船属于中型船,有马达,客舱可乘坐50人,顶上的一棚,为特殊加厚钢板,听说上头是一处小型观景台。我们兴奋着爬上去,看黄河入海。

④滩涂之上,野生的芦苇随处冒出来,每一棵,都高举着雪花一样白的花,不分东西南北地盛开着、怒放着,大风刮过,就像下大雪一样,好家伙,一下子就是15万公顷。尤其,在波涛汹涌的大海边,数不尽的芦花见证了黄河入海时那动人的一瞬:黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐失去了力量……在这个地方,大海把宽容留下,黄河把野性留下。芦花的母性,这个时候也显现了出来:它们,婷而不媚,挺而不屈,寒而不冷。

⑤船颠簸摇晃得厉害,站都站不稳,大风再那么一刮,谁都会担心自己一不小心被风刮跑了。我牢牢抓住白色的铁栏杆,迎着大风呼吸,和旁边的朋友高声说着话,但谁也听不清谁在说些什么,只能借助眼神、手势以及肢体许多的夸张动作,努力想告诉对方什么,想听到对方的一些什么,哪怕是——哪怕一场徒劳。我们此行,是去看黄河入海的壮观景象,感受一下大海的大和黄河的黄,可是,风多么大呀,黑蒙蒙、灰蒙蒙的水色之中,黑色和灰色倒成了主导,哪里有黄?哪里有蓝呢?

⑥不,我分明看到了另一副壮烈的面孔,那是至死都在愤怒中煎熬、不甘、不屈的黄河!连大海都敢冲撞的黄河!那河道,那怒吼,那九曲十八弯,那退潮后的河底的龙脊,是铁了心的牛,是犟了性的驴,使出了浑身上下的劲儿,一股股,一阵阵,一声声,一天天,一年年,后浪追赶着前浪,一股脑儿朝前冲……冲!这充满血性、义气的一个字,是黄河的秉性,中国人的秉性!

⑦船开始“哒哒哒”着调头、回返,想必船老板看这鬼天气也悻悻然,只得无功而返。不过,很多游客却盼望着好天气能突然出现,船老板回心转意。虽一个个满脸的遗憾,却不肯下到船舱里去,想一想世上的事情,哪有那么多的奇迹发生呢?等了半晌,终究没个什么结果,渐渐地,人群开始稀了,不似刚才那般肩擦肩、脸碰脸了,有人开始下去了,接下来是第二三四五个,直到我猛一抬头,发现只剩下我们一行的五个人了。

⑧其中的一个朋友,穿西装、打领带、皮鞋贼亮,他拎了一部专业相机凑过来,也不说话,径自盯着我的脸,5秒钟,想从中寻找出一种遗憾的感觉来,因为他们都来自当地,只我一个外地人,外地人看不到入海的黄河,难道不遗憾得要死?不过很抱歉,他连哪怕一丝也没有找出,后来自己偷偷藏起了尴尬的眼神,仓皇之间丢下我。

⑨其实,他不知道我此行的最大收获——我看到了一条喝醉了酒的黄河、咽下血牙的黄河、发了怒的黄河、冲向大海的黄河!他更不知道,正是因了黄河的这种野性,这种大气磅礴的怒气,繁衍出了一片片野性的芦苇荡,凝结成一个民族的血性……

⑩这一刻,我多想指着黄河口那么多浩瀚的芦花,把它们骨子里的东西一点一点讲给他听。从大河到大海,从一个烈女子般的芦花到一个伟大的民族。这一路上,到处都在飘飞着芦花大雪,为什么芦花会如此不惧生死?为什么野生的力量会如此排山倒海、不可阻挡?答案只有一个:“怒从黄河来!”

(选自2014年4月21日《人民日报》,有删改)

12.通读全文,并联系标题和结尾段,说说作者写了哪两方面的“怒”。

13.阅读第⑤⑥⑧⑨段,简要概括作者此行观景的“遗憾”和“收获”分别是什么。

14.按要求赏析下列句子。

①黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐失去了力量……(词语锤炼)

②风起一刹那,全世界仿佛变成了一个雪的天堂,那么美,那么纯,那么亲!(修辞手法)

15.第③段画线句用了什么手法描写风?有什么作用?

16.联系课文《黄河颂》,谈谈芦花骨子里蕴含着我们民族怎样的伟大精神。

附录:啊/黄河/你一泻万丈/浩浩荡荡/向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀/我们民族的伟大精神/将要在你的哺育下/发扬滋长

六、写作题

17.【写法借鉴】这首诗大量使用比喻、拟人的修辞手法,语言生动形象。 如“颂黄河”部分,诗人先把黄河比喻成“民族的摇篮”,借以赞颂中华民族历史的悠久,中华文化的博大精深。接着把黄河比喻为“民族的屏障”,侧重黄河对中华民族的保卫作用。最后,诗人把黄河比喻为“一个巨人”,把对黄河的赞颂之情表达得淋漓尽致。

【片段仿写】请你以长江为描写对象,运用比喻、拟人的修辞手法表达对它的赞颂之情。(100字左右)

答案解析

1.【答案】B

【解析】A.正确;

B.不正确;“黄河!你是中华民族的摇篮”,把黄河比作民族的摇篮,使用了比喻的修辞手法。并没使用拟人的修辞;

C.正确;

D.正确;

故答案为:B。

本题考查修辞手法。首先应了解常用修辞方法的分类及作用:比喻(明喻、暗喻、借喻):生动形象。拟人:生动形象。夸张(夸大、缩小):更鲜明更突出地表现事物。排比:增加语言气势,增强文章表现力。对偶:增强表现力,增加节奏感。反复(连续反复、间隔反复):加强语气,增强表现力。设问:引起兴趣,启发思考。反问:加强语气,表达肯定的意思。然后结合语句分析作用。

2.【答案】B

【解析】A.正确;

B.不正确;“宛转”的意思是辗转、曲折。它形象地描绘了黄河水因为流经的地方多山势,河道大多绕山而行,所以水流弯曲、蜿蜒的状态;

C.正确;

D.正确;

故答案为:B。

本题考查理解词语意思。在学习中要掌握词语的写法读法及运用的语境,对于多义词要区分它的基本义、引申义、比喻义,注意结合具体语境确定它的意思。

3.【答案】D

【解析】A.圆满结束:形容某个活动、事件或过程顺利完成,达到了预期的目标,没有留下遗憾或未解决的问题。符合语境,正确;

B.亲眼目睹:用自己的眼睛看到了某个事件或情况的发生。符合语境,正确;

C.家喻户晓:形容某件事情或某个人非常有名,几乎每家每户都知道。符合语境,正确;

D.济济一堂:形容许多有才能或德行的人聚集在一起,通常用于正式或庄重的场合。它强调的是聚集的人群素质高、有共同的目的或特点。句中用来形容繁华商业大街上观光购物的人群,使用对象错误,故不恰当;

故答案为:D。

本题考查成语的使用。首先学生要理解成语的意思,其次有些成语还要知道由哪些典故、文章演变流传而来,再次要在具体语境中体会成语使用的正确与否。做好本题,还要多加练习,并总结意思相近的成语的异同,特别是使用的语言环境的异同。

4.【答案】B

【解析】本题为考查字形、字音题,字形、字音题的考查只要求识记字形、字音而不要求拼写,即侧重于考查识记、辨别、确定汉字、字音的能力,准确地判断其正确与否。识记现代汉语普通话常用字的字音,侧重的是“常用字的字音”。考查主要涉及同音字、形声字、形近字、多音字、习惯性误读字、方言字、统读字、难读字等。多音字、习惯性误读字是考试的重点、形声字、形近字次之。多音字、难读字是“认读”的难点。复习时应分类整理记忆,以记忆为主,把记忆和训练结合起来。本题中

A项中“九曲连环”的“曲”应读“qū”。

B正确

C项中“一泄万丈”的“泄”应写作“泻”。

D项中“屏嶂”的“嶂”应写作“障”,“万丈狂谰”的“谰”应写作“澜”。

故答案为:B

识记现代汉语普通话常用字形、字音。

5.【答案】C

【解析】ABD.正确。

C.有误,本诗歌以短句为主,兼以长句。长短结合,自由奔放且错落有致。

故答案为:C

本题考查诗歌内容的理解。结合诗人所处的时代与诗人的经历,从诗歌主旨的角度把握。

6.【答案】D

【解析】A.“根深蒂固”用于形容封建迷信思想在某些人心中的深厚根基和难以动摇, “根深蒂固”用于形容封建迷信思想在某些人心中的深厚根基和难以动摇。

B. “前所未有”用于描述南海可燃冰成功开采后,中国在清洁能源开发领域取得的崭新且重大的成就。

C. “对答如流”形容在“中国诗词大会”赛场上,参赛选手对诗词的掌握熟练,能够迅速、流畅地回答问题。

D.有误,不耻下问:不以向身分较低微、或是学问较自己浅陋的人求教为羞耻。对象错误。

故答案为:D

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:色彩不当、轻重不分、词义不明、谦敬误用、语境不和等等。

7.【答案】浩浩荡荡;宛转;深邃

【解析】

浩浩荡荡:原指水势汹涌、壮阔的样子。现形容气势雄壮,规模宏大。

宛转:是指委宛曲折,话语柔和曲折,不直接坦率;也形容声音圆润柔媚,悠扬动听。

深邃:深远;深奥。

故答案为:浩浩荡荡;宛转;深邃。

本题考查字形,重点侧重于易错形近字。平时应理解记忆,可以通过字义记忆,如:歉疚的疚是愧疚的疚,歉疚本意是对自己的过失感到过意不去,含内疚的意思,所以是歉疚不是歉纠,同样的方法还有,箫笛,不是萧笛,箫是乐器,和竹子有关,所以是竹字头。

8.【答案】黄河是中华民族的象征;是中华民族不惧艰险,勇于开拓,勇往直前的伟大精神的象征;是中华民族的精神之根(或“母亲河”)。

【解析】根据材料一可知,黄河是我们中华民族的象征。根据材料二可知,黄河是中华民族不惧艰险,勇于开拓,勇往直前的伟大精神的象征;是中华民族的精神之根。

故答案为:黄河是中华民族的象征;是中华民族不惧艰险,勇于开拓,勇往直前的伟大精神的象征;是中华民族的精神之根(或“母亲河”)。

本题考查对材料内容的提炼、概括。首先仔细阅读材料,然后将材料中各个句子的中心意思结合起来理解,用简练的语言加以概括即可。注意有字数要求的不能超过或少于要求的字数。

9.【答案】“命运与共”的家国情怀;“同根同族同源”的民族观念

【解析】 根据歌词一“啊!黄河/你是伟大坚强/像一个巨人/出现在亚洲平原之上/用你那英雄的体魄/筑成我们民族的屏障”展示了黄河桀骜不驯的血性和中华民族的英雄气概,歌颂了我们的民族,激励中华儿女像黄河一样伟大坚强,以英雄的气概和坚强的决心保卫黄河,保卫中国。结合“黄河文化内涵”中“蕴含着中华民族深厚的‘天下兴亡、匹夫有责’‘命运与共’的家国情怀”可知,本歌词表现了“命运与共”的家国情怀;

根据歌词二“洋装虽然穿在身/我心依然是中国心/我的祖先早已把我的一切/烙上中国印/长江长城黄山黄河/在我心中重千斤/无论何时/无论何地/心中一样亲”表现了海外赤子眷恋祖国的深情,声音柔和轻缓、真挚深沉,结合“黄河文化内涵”中“‘同根同族同源’的民族观念和‘协和万邦’‘亲仁善邻’的价值理念”可知,本歌词表现了“同根同族同源”的民族观念。

故答案为:(1)“命运与共”的家国情怀;(2)“同根同族同源”的民族观念

本题考查探究。 做这样的题,要求学生在平时的学习和生活中,多读、多看、多听、多练,逐步提高自己的语文素养,要积极参与学校和社会上组织的各项活动,尤其是语文综合性实践活动,逐步提高自己的动手和动脑能力。

【答案】10.(示例1)白日依山尽,黄河入海流。(王之涣《登鹳雀楼》)(示例2)黄河远上白云间,一片孤城万仞山。(王之涣《凉州词》)(示例3)大漠孤烟直,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

11.(示例)画面由瀑布、树木、山崖和溪流构成。银色的瀑布如泛起的雪涛向高崖下猛扑,传来震耳欲聋的轰鸣,大有雷霆万钧之势。瀑布下方水汽氤氲,上方源流蜿蜒,与瀑布的勇猛强悍相互映衬,显出刚柔相济的特色;而旁侧的瀑布半掩半露,与主体瀑布相得益彰,再添一层气势。整个画面气韵生动,气势磅礴,浑然一体,充分表现出作者深厚独到的思想艺术造诣。

【解析】(1)本题考查词句积累。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

(2)本题考查学生图文转换能力。解答此题,首先要弄清题目要求,然后要结合要求审懂图意,三是用生动形象的语句表达出图中所描绘的景象,要注意一定要用上至少一个成语,可以有一定的修辞手法的巧妙运用。

10.答案不唯一,写出一个与黄河有关的古诗词句子即可。示例:黄河怒浪连天来,大响谹谹如殷雷。将军发白马,旌节度黄河。

故答案为:(示例1)白日依山尽,黄河入海流。(王之涣《登鹳雀楼》)(示例2)黄河远上白云间,一片孤城万仞山。(王之涣《凉州词》)(示例3)大漠孤烟直,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

11.用优美的文字将画中景色描绘出来,期间用上至少一个成语即可。示例:蜿蜒的山峦脚下,一溪水流缓缓流淌,小河边绿树相伴,小河中顽石逗趣,惬意无比。忽然水至悬崖,飞流直下,你挤我拥,化为银色的瀑布又似泛起的雪涛向高崖下猛扑,似有万般仇恨宣泄,又有“飞流直下三千尺”之势。而对面峭壁上的红花,无视这一切,似有孤芳自赏之嫌。整幅画面由瀑布、树木、山崖和溪流构成,气韵生动、动静相宜,刚柔相济,给人以美的视觉享受,充分表现了作者深厚独到的思想、艺术造诣。

故答案为:(示例)画面由瀑布、树木、山崖和溪流构成。银色的瀑布如泛起的雪涛向高崖下猛扑,传来震耳欲聋的轰鸣,大有雷霆万钧之势。瀑布下方水汽氤氲,上方源流蜿蜒,与瀑布的勇猛强悍相互映衬,显出刚柔相济的特色;而旁侧的瀑布半掩半露,与主体瀑布相得益彰,再添一层气势。整个画面气韵生动,气势磅礴,浑然一体,充分表现出作者深厚独到的思想艺术造诣。

【答案】12.芦花之怒;黄河之怒。

13.“遗憾”是没能看到黄河入海的壮观景象;“收获”是看到芦花怒放、黄河怒吼的壮烈场面。

14.①示例:通过“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”等动词,生动具体地展现了黄河水的野性力量,抒发了作者对黄河水的赞美之情。(2)示例1:运用比喻的修辞手法,生动形象地表现了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。②示例2:运用排比的修辞手法,增强语势,突出强调了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。

15.正面描写(直接描写)和侧面描写(间接描写)相结合;突出风之大,为下文写没能看到黄河入海的壮观景象作铺垫。

16.围绕“不惧生死、不屈不挠、顽强抗争、团结奋进”等关键词作答即可。

【解析】(1)本题考查对文章内容的概括能力。解答时,先分析出文章的主要内容,找出关键语句进行总结概括即可。

(2)本题考查对段落内容的概括能力。解答时,要结合全文内容抓住重点词句注意细节归纳作答。

(3)本题考查对句子的分析和鉴赏能力。解答时,从词语锤炼或修辞手法的角度,把握关键字句,分析句子说明表达效果即可。

(4)本题考查对表现手法的理解分析能力。解答时,首先应判定使用了何种表现手法:修辞格、描写方法、烘托手法等。其次,分析其作用时,一方面需要从内容上看与全文的关系,另一方面从结构上看与全文的关系。

(5)本题考查学生思维的拓展能力。解答此类题的关键需要学生深入把握文章主旨的基础上融入自己的阅读体验、阅读感受。对于主观题,表达上的优劣会成为关键因素。要加强语言的系统训练。对主观题的基本要求是:第一,简明;第二,条理清晰;第三,表达要富于美感,自然流畅,有感染力。要结合原作品内容来理解链接材料内容的深刻内涵。

12.文章①②③段描写了芦花盛开的景象,“那寒风中呼啦啦怒放的芦花,那大批向东、大雪一样咆哮的芦苇荡”,可以概括为芦花之怒,④⑤⑥段描写了黄河浩荡,“至死都在愤怒中煎熬、不甘、不屈的黄河”,可以概括为黄河之怒。

综合上述分析,即可得出答案。

故答案为:芦花之怒;黄河之怒。

13.文章讲述了作者此行观景没能看到黄河入海的“遗憾”,从⑦⑧段可知当“我”以及其他游客知道无法看到黄河入海时内心都很遗憾不舍,尤其是一个外地人专程赶来看不到入海的景象更是“遗憾到死”。但是此行也有收获,即看到芦花怒放、黄河怒吼,从第⑨段可知作者从看到的黄河景色中领悟到了芦苇的野性,黄河的野性以及民族的野性。

综合上述分析,即可得出答案。

故答案为:“遗憾”是没能看到黄河入海的壮观景象;“收获”是看到芦花怒放、黄河怒吼的壮烈场面。

14.①句中出现大量动词,“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”,生动地表现出了黄河水的野性力量,将黄河奔流不止的景象活灵活现地展现在读者的面前,借此抒发对黄河的赞美之情。

②“全世界仿佛变成了一个雪的天堂”此句将全世界比喻成了雪的天堂,表现芦花怒放之美,表达作者的喜爱、赞美之情。“那么美,那么纯,那么亲”则运用排比的手法,强烈地表达出了作者对芦花怒放的赞叹。

故答案为:①示例:通过“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”等动词,生动具体地展现了黄河水的野性力量,抒发了作者对黄河水的赞美之情。

②示例1:运用比喻的修辞手法,生动形象地表现了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。示例2:运用排比的修辞手法,增强语势,突出强调了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。

15.“风,往风的漩涡中心刮,越刮越毒”属于正面描写。“我们像一个个棋子似的,在船的甲板上弹跳不止”属于侧面烘托。内容上围绕文章中心,点出“怒从黄河来”这一主题,并突出风大,是抒情之前的细节铺垫。结构上为下文无法看到黄河入海景象的情节做铺垫。

综合上述分析,整理得出答案。

故答案为:正面描写(直接描写)和侧面描写(间接描写)相结合;突出风之大,为下文写没能看到黄河入海的壮观景象作铺垫。

16.本题需要把“芦花”与“黄河”两个意象联系起来,因此需要找到两者相联系或者相同的地方。从文中可以看出,芦花从黄河边生长出来,沿袭了黄河的刚烈,即使百花凋零,它也要独自飘荡在天地间,凝成一片雪白,它包容着黄河的怒气,也展示着自己的倔强,排山倒海,不可阻挡。芦花如同浩浩荡荡,一泻万丈的黄河一般,团结并进,蔓延天地,体现了中华民族与困难顽强抗争,不惧生死、团结奋进的伟大精神。

本题为开放性试题,言之成理即可。注意围绕“不惧生死、不屈不挠、顽强抗争、团结奋进”等关键词作答,分析到其中一点即可。

故答案为:芦花骨子里蕴含着我们民族的伟大精神是坚韧不拔、勇往直前和不屈不挠的精神。在《黄河颂》中,黄河被描绘成一泻万丈、浩浩荡荡的壮阔景象,它向南北两岸伸出千万条铁的臂膀,象征着中华民族的力量和坚韧。这种精神在芦花中得到了体现,它们不畏严寒,不惧风霜,即使在恶劣的环境中也能顽强生长,高举着白亮亮的雪花,如同燃烧的白火焰,撕咬着,拼生赴死,奔向大海。芦花的这种倔强和顽强,正是中华民族伟大精神的象征,它们在黄河口站着,一言不发地站着,站成了一股股排山倒海的雪浪,展现了中华民族在面对困难和挑战时的坚强和不屈。正如《黄河颂》中所说,我们民族的伟大精神将在黄河的哺育下发扬滋长,芦花正是这种精神的具体体现。

17.【答案】你从雪山走来,春潮是你的风采;你向东海奔去,惊涛是你的气概。你用甘甜的乳汁,哺育各族儿女;你用健美的臂膀,挽起高山大海。

长江,你是无穷的源泉,你有母亲的情怀。你用磅礴的力量,推动新的时代。

【解析】仿写题主要考查学生在语意连贯、句式结构、修辞运用、表达方式等方面的运用能力,一般都有比较严格的限制,或是强调句式的统一,或是要求修辞的一致,或是讲究语意的连贯,而更多的则注重考查学生的语言综合能力。这道试题侧重考查的是学生对比喻、拟人修辞的掌握和运用能力。同时抓住”长江“这个描写对象,注意所蕴涵的思想内容,写出对长江的赞颂之情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读