七年级下册 第三单元课外古诗词诵读 同步分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 七年级下册 第三单元课外古诗词诵读 同步分层作业(含答案解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 193.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-12 11:45:43 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

课外古诗词诵读 同步分层作业

一、单选题

1.下列对《竹里馆》赏析不正确的一项是( )

A.这首诗是诗人晚年隐居时创作的一首五绝。一个“独”字贯穿全诗,刻画了一个高洁脱俗的隐者形象。

B.全是用字造句、写景写人都平淡自然,仿佛信手拈来,就写出了清幽的氛围与淡泊的心态,达到了“诗中有画”的高超境界。

C.“明月来相照”运用拟人的手法,把倾洒着银辉的一轮明月当作心心相印的朋友,显示出诗人新颖而独到的想象力。

D.这首诗描绘了诗人在竹林中弹琴、长啸之状,表达了诗人因仕途坎坷而内心落寞无限惆怅之情。

2.文学社打算编一本题为《浮沉人生——古诗文经典作品赏析》的集子,用来激励逆境中的人们,你认为可以入选的作品选项是( )

①白居易《钱塘湖春行》②陆游《游山西村》 ③苏轼《水调歌头·明月几时有》

④王维《竹里馆》 ⑤崔颢《黄鹤楼》 ⑥刘祯《赠从弟·其二》

A.①④⑥ B.②③⑤ C.②③⑥ D.①④⑤

3.阅读下面古诗。

晚春

韩愈

草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆英无才思,惟解漫天作雪飞。

移家别湖上亭

[唐]戎昱

好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

下列对两首诗的理解与分析,不正确的一项是( )

A.两首诗描绘的都是春景。在诗人们的笔下,草木仿佛都有了情思,成了精灵。

B.朴实无华的杨花榆英也不甘寂寞,像雪花般漫天飞舞,寥寥数笔,风光满眼。

C.黄莺频频地啼叫,在诗人戎显看来,是它在离别之际,向久住的湖上亭告别。

D.韩愈诗语言轻灵,戎昱诗风格清新。两首诗构思角度新颖,读起来饶有情趣。

4.下列有关作家作品的表述,不正确的一项是()

A.《回忆鲁迅先生》节选自中国女小说家萧红在鲁迅先生去世三年后的回忆文章。作者的代表作有小说《生死场》、《呼兰河传》等。

B.《老山界》选自《中国工农红军第一方面军长征记》,是一篇革命回忆录,作者陆定一,无产阶级革命家。

C.《竹里馆》是唐朝诗人王维在晚年隐居时创作的一首五言绝句。

D.《资治通鉴》是北宋司马光编写的一部编年体通史,与司马迁的《史记》并称“史学双壁”。

5.对《竹里馆》理解和赏析不正确的一项是( )

A.表现了作者在朝做官时闲适的生活情趣。

B.“独坐”“弹琴”“长啸”等动作体现了诗人宁静、淡泊的心境。

C.以自然的笔调,描绘出清新的月夜,融情景为一体。

D.以琴啸的声音,反衬月夜竹林的幽静;以明月的光影,反衬深林的昏暗。

6.读《逢入京使》,诗的标题读法是( )

A.逢入京/史 B.逢/入京/史

C.逢入/京史 D.逢/入京史

二、填空题

7.文学常识填空。

(1)《竹里馆》选自《 》,作者 , (朝代)著名诗人。

(2)李白,字 ,唐代诗人,有“ ”的美称。我们曾经学过他的诗歌《 》《 》《 》《 》等。

(3)《逢入京使》是 (朝代)著名 (派别)诗人 的思乡怀亲之作。

(4)《晚春》的作者是 ,字 ,河阳(今河南孟州)人,自谓郡望昌黎,世称“ ”, (朝代)文学家、思想家、教育家,“唐宋八大家”之一,唐代古文运用的倡导者,苏轼称他为“ ”。

三、语言表达

8. 《春夜洛城闻笛》整首诗表达了作者怎样的思想感情?

9.有同学在赏析《逢入京使》时将第三句理解为“立刻就会相见了,用不着再写信了”。你觉得这种理解正确吗?为什么?

四、综合性学习

阅读下面的文字,完成各题。

在"南国书香节”韶关分会场活动中,主办方开展了形式多样的活动。作为一名学生代表,请结合以下材料,完成相应任务。

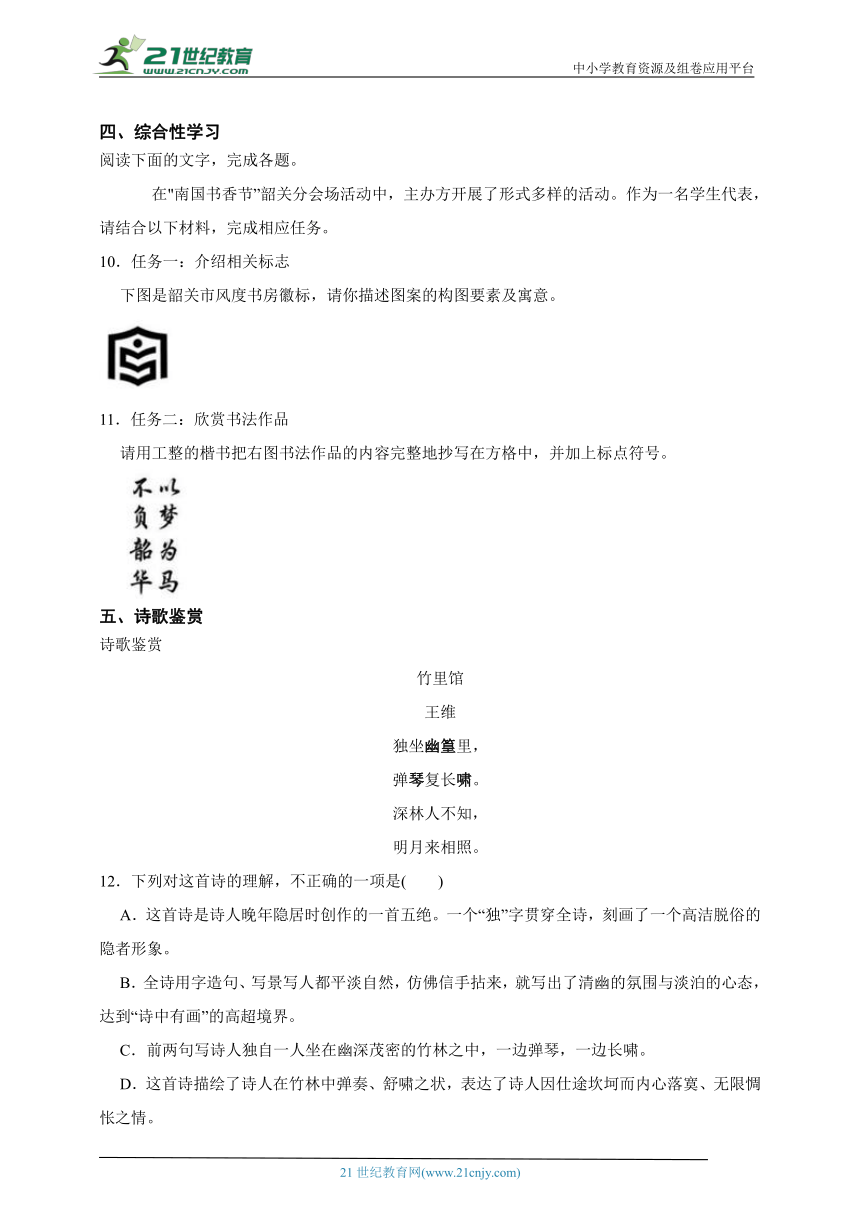

10.任务一:介绍相关标志

下图是韶关市风度书房徽标,请你描述图案的构图要素及寓意。

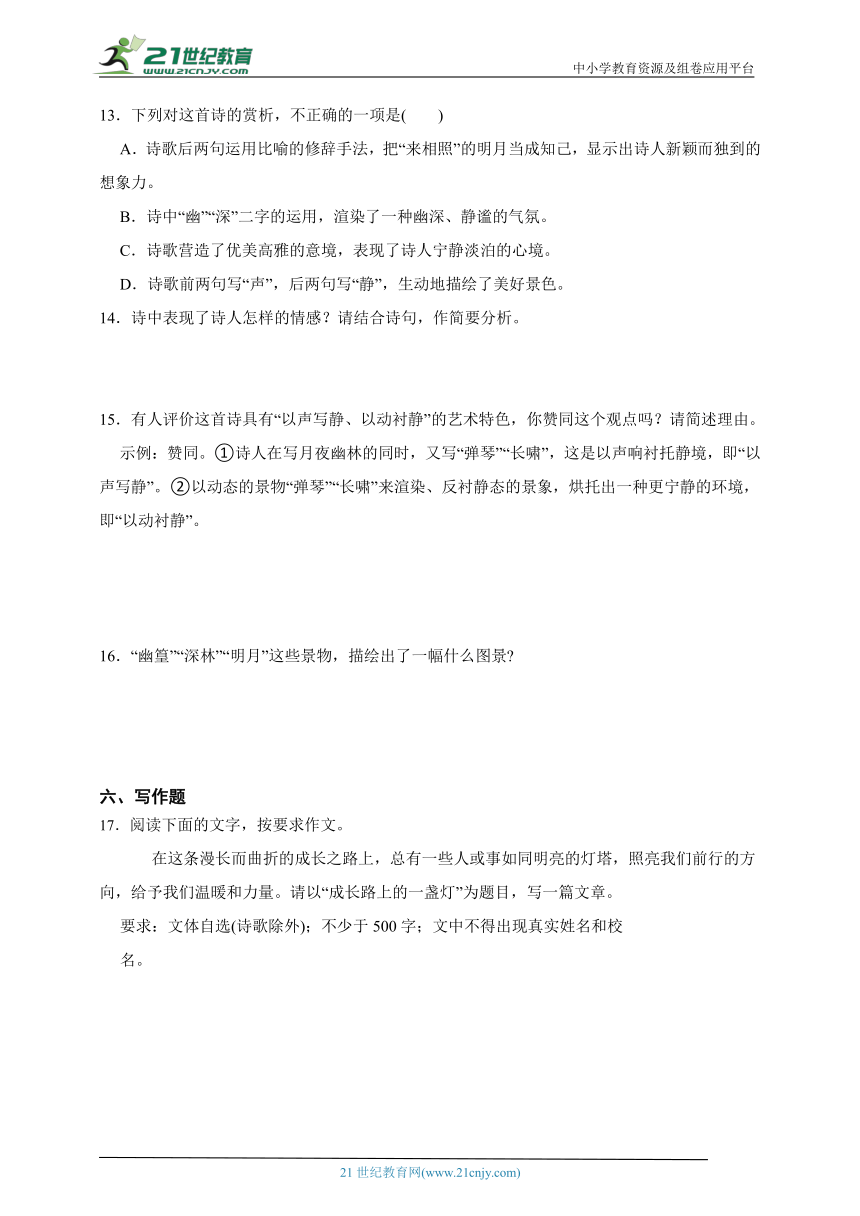

11.任务二:欣赏书法作品

请用工整的楷书把右图书法作品的内容完整地抄写在方格中,并加上标点符号。

五、诗歌鉴赏

诗歌鉴赏

竹里馆

王维

独坐幽篁里,

弹琴复长啸。

深林人不知,

明月来相照。

12.下列对这首诗的理解,不正确的一项是( )

A.这首诗是诗人晚年隐居时创作的一首五绝。一个“独”字贯穿全诗,刻画了一个高洁脱俗的隐者形象。

B.全诗用字造句、写景写人都平淡自然,仿佛信手拈来,就写出了清幽的氛围与淡泊的心态,达到“诗中有画”的高超境界。

C.前两句写诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中,一边弹琴,一边长啸。

D.这首诗描绘了诗人在竹林中弹奏、舒啸之状,表达了诗人因仕途坎坷而内心落寞、无限惆怅之情。

13.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌后两句运用比喻的修辞手法,把“来相照”的明月当成知己,显示出诗人新颖而独到的想象力。

B.诗中“幽”“深”二字的运用,渲染了一种幽深、静谧的气氛。

C.诗歌营造了优美高雅的意境,表现了诗人宁静淡泊的心境。

D.诗歌前两句写“声”,后两句写“静”,生动地描绘了美好景色。

14.诗中表现了诗人怎样的情感?请结合诗句,作简要分析。

15.有人评价这首诗具有“以声写静、以动衬静”的艺术特色,你赞同这个观点吗?请简述理由。

示例:赞同。①诗人在写月夜幽林的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托静境,即“以声写静”。②以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染、反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,即“以动衬静”。

16.“幽篁”“深林”“明月”这些景物,描绘出了一幅什么图景

六、写作题

17.阅读下面的文字,按要求作文。

在这条漫长而曲折的成长之路上,总有一些人或事如同明亮的灯塔,照亮我们前行的方向,给予我们温暖和力量。请以“成长路上的一盏灯”为题目,写一篇文章。

要求:文体自选(诗歌除外);不少于500字;文中不得出现真实姓名和校

名。

答案解析

1.【答案】D

【解析】ABC.正确;

D.有误,“表达了诗人因仕途坎坷而内心落寞无限怅之情”有误,这首诗描写了清幽宁静的美景,高雅绝俗的雅趣,抒发了诗人宁静、淡泊、闲适的情怀。

故答案为:D

本题考查学生对诗歌内容的理解。完成此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中的内容,联系创作的背景抓住作者的感情,即可作答。

2.【答案】C

【解析】①白居易《钱塘湖春行》此诗通过写杭州西湖早春明媚风光的描绘,抒发了作者早春游湖的喜悦和对西湖风景的喜爱,更表达了作者对于自然之美的热爱之情。

②山重水复疑无路,柳暗花明又一村。出自宋代陆游的《游山西村》。此句写山间水畔的景色,写景中寓含哲理,比喻在困境中又重见生机的欢喜,千百年来广泛被人引用,适合用来激励逆境中的人们。

③《水调歌头·明月几时有》以月起兴,以与其弟苏辙七年未见之情为基础,通过由幻想飞升到留恋人世的思想感情的抒写,突现出词人对人间的热爱,又以月亮的阴晴圆缺比喻人间的悲欢离合,进而提出“千里共婵娟”的美好祝愿,表现了词人豁达乐观的思想,适合用来激励逆境中的人们。

④王维《竹里馆》,此诗写隐者的闲适生活以及情趣,描绘了诗人月下独坐、弹琴长啸的悠闲生活,遣词造句简朴清丽,传达出诗人宁静、淡泊的心情,表现了清幽宁静、高雅绝俗的境界。

⑤崔颢《黄鹤楼》,此诗描写了在黄鹤楼上远眺的美好景色,是一首吊古怀乡之佳作。

⑥刘祯《赠从弟·其二》,诗人以松柏坚贞的品性,勉励其堂弟坚贞自守,不因外力压迫而改变本性,亦以自勉。适合用来激励逆境中的人们。

故答案为:C

本题考查古诗内容理解。读懂古诗句,理解古诗内容。抓住古诗中的关键词,如情感词、评价句、意象等,理解诗人情感态度,筛选出能用来激励逆境中的人们的古诗即可。

3.【答案】C

【解析】C:向久住的湖上亭告别,错误。在诗人看来是向他自己告别。

故答案为:C

本题考查古诗内容理解。选择题注意在文中找到对应句,逐字分析,选项内容和文章不要有出入,如事物发展顺序、线索、情感、语言特点、结构、手法等,不要以偏概全、无中生有。

【译文】

【晚春】

花草树木知道春天即将归去,万紫千红竞相展示美丽芳菲。

杨花榆荚没有这种才华情思,只懂得像漫天白雪四处纷飞。

【移家别湖上亭】

最好是春风轻拂景色宜人的湖上亭,亭边柳条摇荡藤蔓攀牵撩惹着离情。

枝头黄莺在这里久住我们几乎相识,将要分别它向我频频啼叫了四五声。

4.【答案】D

【解析】ABC.正确。

D有误,司马光主持编纂的

故答案为:D

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

5.【答案】A

【解析】A 诗歌表达了诗人宁静、淡泊的思想感情和高雅的境界,诗的前两句写诗人活动环境的清幽和诗人情趣之雅趣;后两句运用拟人的修辞手法,将明月引为知己,表现了诗人内心的澄净,表达了诗人宁静淡泊的心境。 BCD正确。

故答案为:A

本题属于综合考查题。考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握能力。解答此题要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个要点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

6.【答案】D

【解析】根据诗歌内容了解标题内容,诗题是说在路上遇到去京城的官使,由此可判断诗题朗读的节奏,答案为D,“逢”是动词谓语,“入京史”是宾语。

分析句子的朗读节奏,首先要在了解文章内容的基础上判断句子的意思,根据句意分析其结构,按照现代汉语的阅读习惯判断停顿,比如“主谓”之间要停顿,修饰语与中心语之间可停顿。

7.【答案】(1)王维集校注;王维;唐代

(2)太白;诗仙;闻王昌龄左迁龙标遥有此寄;静夜思;望庐山瀑布;赠汪伦

(3)唐代;边塞;岑参

(4)韩愈;退之;韩昌黎;唐代;文起八代之衰

【解析】文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活的时代、作品名、体裁,书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。

故答案为:⑴ 王维集校注 ; 王维 ; 唐代 ⑵ 太白 ; 诗仙 ; 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄 ; 静夜思 ; 望庐山瀑布 ; 赠汪伦 ⑶ 唐代 , 边塞 ; 岑参 ⑷ 韩愈 ; 退之 ; 韩昌黎 ; 唐代 ; 文起八代之衰

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

8.【答案】李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,更表达了对故乡的思念。

【解析】不知何人深夜吹笛,悠扬的笛声乘着春风散落全城伤离惜别的曲调,勾起诗人无尽的思念。由己及人,想到此时许多闻听笛声的游子,又有谁不会被唤起浓浓的思乡情。

故答案为: 李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,更表达了对故乡的思念。

本题考查诗歌的情感,根据诗意和当时的时代背景,可知,此诗表达了作者浓浓的思乡之情。

9.【答案】不正确。这种理解,把“马上”本来的意思是“骑着马在路上”(或“骑在马上”)错误地理解为表示“立刻”的时间副词“马上”。把表示“没有”的“无”理解为表示“用不着”的“毋”。此诗后两句的意思是骑着马走在路上突然遇见了入京使者,身边没有纸和笔可以写信,于是就托入京使者带话给自己在京城的家人告诉他们诗人是平安的。

【解析】“马上相逢无纸笔”。骑着马突然间遇到了入京的使者,于是就以捎口信的形式,向家人报平安。

故答案为: 不正确。这种理解,把“马上”本来的意思是“骑着马在路上”(或“骑在马上”)错误地理解为表示“立刻”的时间副词“马上”。把表示“没有”的“无”理解为表示“用不着”的“毋”。此诗后两句的意思是骑着马走在路上突然遇见了入京使者,身边没有纸和笔可以写信,于是就托入京使者带话给自己在京城的家人告诉他们诗人是平安的。 (言之有理即可)

本题考查学生对诗文内容的理解。解答时要结合具体的诗意和诗歌的主旨进行作答即可。

【答案】10.构图要素:韶关市风度书房徽标整体形状近似盾牌,中间有一个类似书本打开的形状,书本上方有一个向上的箭头。寓意:盾牌形状寓意着风度书房为读者提供一个安全、稳定的阅读空间,如同盾牌守护着知识的宝库;书本形状直接代表了知识和书籍,象征着书房是知识的汇聚地,是读者获取知识的重要场所;向上的箭头寓意着读者在书房中通过阅读能够不断进步、向上提升,追求更高的精神境界和知识层次。

11.不以梦为马,负韶华。

【解析】(1) 本题考查图文转换能力,也考查语言表达的能力.解答本题的关键是认真观察图表,找到关键信息,然后进行归纳,从而得出答案。

(2) 本题考查汉字的抄写。做本题时,注意正楷书法要笔划平正,结构整齐,工妙于点画,神韵于结构。标点符号各占一格。

10.构图要素:学生需要仔细观察徽标,注意其形状、线条、图案等细节。从图中可以看出,徽标整体形状类似一个盾牌,中间有一个类似书本打开的形状,还有一个向上的箭头。这些要素是需要准确描述出来的。寓意分析:盾牌形状可能寓意着保护、安全,象征着风度书房为读者提供一个安全、稳定的阅读环境;书本形状则直接代表了知识和书籍,表明书房是知识的宝库;向上的箭头可能寓意着进步、提升,象征着读者在书房中通过阅读能够不断进步、提升自我。学生需要结合这些要素的常见象征意义以及书房的功能和特点,合理地分析并阐述其寓意。

故答案为:构图要素:韶关市风度书房徽标整体形状近似盾牌,中间有一个类似书本打开的形状,书本上方有一个向上的箭头。寓意:盾牌形状寓意着风度书房为读者提供一个安全、稳定的阅读空间,如同盾牌守护着知识的宝库;书本形状直接代表了知识和书籍,象征着书房是知识的汇聚地,是读者获取知识的重要场所;向上的箭头寓意着读者在书房中通过阅读能够不断进步、向上提升,追求更高的精神境界和知识层次。

11.本题考查学生的汉字抄写。注意用正楷或行楷抄写,做到美观、规范、正确。

故答案为:不以梦为马,负韶华。

【答案】12.D

13.A

14.诗中描述了诗人在幽深的竹林中享受着安宁与自在的生活,时而独坐冥想,时而弹弹琴,时而长啸,无人来扰。到了夜晚,自有明月相伴,展现出如诗如画的美景。表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣。

15.示例:赞同。①诗人在写月夜幽林的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托静境,即“以声写静”。②以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染、反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,即“以动衬静”。

16.描绘出了诗人在月夜竹林中享受安宁与自在,时而独坐冥想,时而弹琴长啸,无人来扰的清幽闲适的图景,表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣。

【解析】(1)本题考查学生对诗歌内容的理解。完成此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中的内容,联系创作的背景抓住作者的感情,即可作答。

(2)本题考查学生对诗歌的鉴赏。解答此类题目可以从多个角度进行作答,如从诗歌遣词用句的角度赏析诗歌的语言特色,从修辞的角度、抒情的方法、表现手法的角度赏析诗歌的表达技巧。作答时只要抓住其中的一个方面的特点完成作答即可。

(3)本题考查学生对作者感情的理解与掌握,此类题目的答题方法如下:先要通读全诗,从全诗中找到可以表现出作者感情的词,如果没有找到,就分析诗可词中的画面,看这画面中是否蕴含着作者的感情。当然还要注意联系作者的写作背景和个人遭遇。

(4) 本题考查分析诗歌表现手法的能力。鉴赏诗歌,首先要掌握一定的鉴赏知识、专业术语,如表达技巧:象征、用典、烘托、寓情于事、托物言志、以静显动、以动衬静、动静结合等等,然后再结合具体的语句做具体的分析,这样才能准确地鉴赏。

(5)本题考查描绘诗中展现的画面。解答此题的关键是抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时,一要忠于原诗,二要用自己的联想和想象加以再创造,语言力求优美。

12.A、B、C正确;

D.这首诗主要表达了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣,而非“因仕途坎坷而内心落寞、无限惆怅”。

故答案为:D

13.B、C、D正确;

A.后两句并非比喻,而是拟人,将明月拟人化为知己。

故答案为:A

14.本题主要考查对诗歌情感的解读和分析。诗歌中的“独坐幽篁里”描绘了诗人独自一人在竹林中的场景,这里的“独”字强调了诗人的孤独感,但同时也暗示了他对这种孤独生活的享受。“弹琴复长啸”则进一步展示了诗人的生活状态,弹琴和长啸都是表达内心情感的方式,这里的动作不仅体现了诗人的高雅情趣,也透露出他内心的自由与不羁。“深林人不知,明月来相照”则通过自然景物的描写,进一步烘托出诗人内心的宁静与淡泊。明月作为自然的象征,与诗人形成了某种默契,这种默契体现了诗人与自然界的和谐共处。综合来看,这首诗表达了诗人对隐居生活的热爱和享受,以及他内心的宁静与淡泊。诗人通过具体的意象和动作,成功地传达了自己的情感,使读者能够感受到他的心境。

故答案为:诗中描述了诗人在幽深的竹林中享受着安宁与自在的生活,时而独坐冥想,时而弹弹琴,时而长啸,无人来扰。到了夜晚,自有明月相伴,展现出如诗如画的美景。表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣。

15.本题主要考查对诗歌艺术特色的理解和评价。 在这首诗中,“弹琴复长啸”的声音在幽静的竹林中回荡,与周围的静谧形成了鲜明的对比,从而更加突出了竹林的幽静。“以动衬静”则是通过动态的描写来衬托静态的环境。诗人通过“弹琴”和“长啸”这两个动作,使原本静态的画面变得生动起来。然而,这些动态的元素并没有打破竹林的静谧,反而更加衬托出了它的宁静。这种手法的运用不仅增强了诗歌的表现力和感染力,还使读者在阅读过程中能够更加深入地感受到诗歌所描绘的意境。通过声音和动态的描写,诗人成功地引导读者进入了一个宁静而神秘的竹林世界。

故答案为:示例:赞同。①诗人在写月夜幽林的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托静境,即“以声写静”。②以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染、反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,即“以动衬静”。

16.本题主要考查对诗歌意境的描绘和理解。 诗歌中的“幽篁”“深林”和“明月”共同构成了一个宁静而神秘的竹林夜景。这些景物不仅具有视觉上的美感,还蕴含着丰富的情感内涵。“幽篁”和“深林”的描写营造了一种幽静而深邃的氛围,这种氛围与诗人的心境相契合,进一步烘托出了他内心的宁静与淡泊。“明月”作为自然界的象征,与诗人形成了某种默契和联系。明月的照耀不仅为竹林增添了一抹神秘的色彩,还象征着诗人内心的纯净和明亮。综合来看,这些景物描写不仅为诗歌营造了一个优美的意境,还深刻地表达了诗人的情感和心境。通过对这些景物的分析和想象,读者能够更加深入地理解诗歌所传达的意蕴。

故答案为:描绘出了诗人在月夜竹林中享受安宁与自在,时而独坐冥想,时而弹琴长啸,无人来扰的清幽闲适的图景,表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣。

17.【答案】成长路上的一盏灯

成长,是一场漫长的旅途,途中有阳光明媚的坦途,也有阴云密布的坎坷。而在那些迷茫困惑的时刻,总有那么一盏灯,散发着温暖而明亮的光,照亮我前行的道路,给予我力量与勇气,让我能坚定地朝着梦想迈进。于我而言,那盏灯便是我的小学语文老师 —— 李老师。

记得那是小学五年级的时候,学校组织了一场作文比赛。一直热爱写作的我,毫不犹豫地报了名,满心期待着能在比赛中大放异彩。然而,现实却给了我沉重的一击。当我看到自己用心写出来的作文初稿被老师批注得满是红色的修改痕迹时,我的心瞬间跌入了谷底。那些密密麻麻的修改意见,仿佛在无情地告诉我:你写得太差劲了。原本高涨的热情一下子被浇灭,我开始怀疑自己是不是根本就没有写作的天赋,甚至萌生出了放弃比赛的念头。

就在我陷入自我否定的黑暗中时,李老师似乎察觉到了我的低落情绪。一天放学后,她把我叫到了办公室。我耷拉着脑袋,像个做错事的孩子,不敢看她的眼睛。李老师却轻轻地拉过一把椅子,让我坐在她身边,然后微笑着拿起我的作文本,和声细语地说:“孩子,别灰心呀。你看,你这篇作文里有很多闪光点呢,比如这个开头的描写,特别生动,一下子就能把人带入到你营造的情境中去。” 说着,她用手指了指作文开头的那几句话,眼神里满是赞许。我微微抬起头,有些惊讶地看着她,没想到在她眼中,我的作文还有值得称赞的地方。

李老师接着又耐心地给我分析每一处需要修改的地方,她一边指着作文本上的文字,一边详细地讲解:“这里呢,描写人物的心理活动可以再细腻一些,让读者更能感同身受;还有这个结尾,稍微有点仓促了,要是能再升华一下主题,整篇文章就更完美了。” 她的声音温柔而坚定,每一句话都如同点点星光,照亮了我心中那片灰暗的角落。在她讲解的过程中,我看到她专注的神情,额前的几缕头发垂落下来,她也顾不上捋一捋,只是一心想着让我明白如何把作文写好。

她还跟我分享了她自己小时候写作的经历,说她也曾遇到过很多挫折,但是只要不放弃,不断学习和积累,就一定会有进步。那一刻,我突然觉得眼前的李老师就像一盏明灯,在我写作的道路上,在我成长的迷茫时刻,用她的鼓励、耐心和智慧,为我驱散了阴霾,让我重新燃起了对写作的信心,也让我明白,遇到困难不能轻易退缩,只要努力就会有收获。

在之后的日子里,我按照李老师的建议,一遍又一遍地修改作文。每当我想要偷懒或者再次怀疑自己的时候,脑海中就会浮现出李老师那充满期待的眼神和温柔的话语,这便又让我充满了动力。最终,我在那次作文比赛中取得了不错的成绩。

如今,我已经步入中学,在学习和生活中依然会遇到各种各样的挑战,但每当这时,我都会想起李老师,想起她在那个黄昏的办公室里,像一盏灯一样照亮我、温暖我的画面。那盏灯,永远在我成长的道路上闪耀着,它教会我坚持,给予我自信,让我在面对未知的风雨时,能够勇敢地迈出脚步,去追寻属于自己的那片璀璨星空。

【解析】本题是一道命题作文题,以一段富有诗意且饱含情感的引导性文字作为材料,点明在成长路上会有如同灯塔般的人或事发挥重要作用,旨在引导学生回顾成长历程,挖掘那些给自己带来温暖、力量以及指明方向的元素,通过文字展现其对自身成长的积极影响,考查学生的叙事、抒情以及对生活感悟的表达能力。

【题干分析】①材料意义: 关键词含义:“成长路” 指的是从幼年到现在,在生活、学习等各方面不断发展、变化,逐渐走向成熟的过程,这个过程包含了诸多经历、情感体验以及收获与挫折等。“一盏灯” 运用了比喻的修辞手法,它象征着那些在成长过程中有着积极引导、鼓励、支持作用的人、事、物等,就像黑暗中的灯一样,能够驱散迷茫,带来希望、温暖与前行的力量,让我们在成长道路上不至于迷失方向,能够更坚定地朝着目标前进。例如,可能是老师的一句鼓励的话语,像一盏明灯照亮了我们在学习上自卑、迷茫时的心境,让我们重拾信心;也可能是一次战胜困难的经历,如同灯一样,在之后面对其他挑战时给予我们勇气和方法。②写作思路:确定中心:围绕 “成长路上的一盏灯” 这个题目,首先要明确这 “一盏灯” 具体是什么,也就是确定写作对象,可以是人,如父母、老师、朋友等;可以是事,像一次比赛获奖、一次勇敢的尝试等;也可以是物,比如一本激励自己的好书、一个陪伴自己的玩偶等。然后要思考这个写作对象是如何像灯一样在成长中发挥作用的,是给予了温暖的情感慰藉,还是提供了精神上的指引、力量等,以此来确定文章的中心思想,比如想表达感恩之情、成长的蜕变、信念的力量等。开头写法:可以采用开门见山的方式,直接点明在成长路上哪 “一盏灯” 对自己影响深刻,引起读者兴趣,如 “在我的成长路上,爸爸那鼓励的眼神,就像一盏永不熄灭的灯,始终照亮着我前行,让我难以忘怀。” 也可以用抒情或设疑的方式开头,通过营造氛围、引发思考来引出下文,例如 “成长,是一段充满未知与迷茫的旅程,在黑暗中徘徊时,是什么如灯一般照亮我们的道路,给予我们前行的力量呢?于我而言,那便是那次刻骨铭心的演讲比赛……”事例选取:事例要紧扣 “成长” 以及 “灯” 的作用展开,详细描述这件事或者这个人与自己成长的关联,注意运用细节描写,包括人物的语言、动作、神态、心理活动等,以及对事件的具体过程进行细致刻画,让读者能深切感受到其对自己成长的重要影响,就像灯一样发挥了照亮、引导等作用。比如写老师是成长路上的一盏灯,要描写老师在自己学习遇到困难准备放弃时,是如何耐心地辅导、用温暖的话语鼓励自己,以及自己当时的内心感受变化,通过这些细节把老师像灯一样的作用体现出来。结尾写法:结尾要对所写的 “一盏灯” 进行总结升华,再次强调它在自己成长路上的重要意义,点明它给自己带来的收获、感悟或者改变等,让文章的主题得以深化,可以采用抒情、议论等方式,如 “这盏灯,将永远在我成长的道路上闪耀,温暖我的心房,指引我在未来的人生之路上,不惧风雨,勇敢前行。” 或者 “成长路上,这盏灯已然成为我灵魂深处的璀璨星辰,它教会我坚持、给予我力量,我会带着它的光芒,去书写属于自己的精彩人生。”写作误区:学生容易出现详略不得当的问题,比如在叙述事例时,过于冗长地描述一些无关紧要的背景或者铺垫,而对关键的体现 “灯” 的作用的情节一笔带过,导致文章重点不突出;或者只是简单罗列事例,缺乏对自己内心感受、感悟的深入挖掘,使文章显得平淡、缺乏深度和感染力;还有可能开头结尾过于仓促、随意,没有很好地起到引起下文和升华主题的作用;另外,部分学生可能对 “灯” 的象征意义理解不到位,所选事例不能很好地体现出像灯一样照亮、引导等作用,导致偏题。

【立意提取】

1.亲情类:以 “妈妈的陪伴,成长路上的暖灯” 为标题,写妈妈在自己成长过程中,无论是生活上无微不至的照顾,还是在遇到挫折时耐心的倾听、温柔的安慰,都像一盏温暖的灯,让自己感受到家的温馨,有勇气面对生活中的种种不如意,表达对妈妈深深的感恩以及亲情在成长中不可或缺的重要性。

2.师恩类:标题为 “老师的教诲,点亮成长之路”,选取老师在学习上对自己的严格要求、悉心指导,尤其是在自己犯错或者成绩不理想时,老师那充满智慧和关爱的教诲,如同一盏明灯,拨开自己学习上的迷雾,让自己明白努力的方向,懂得了责任与坚持,铭记师恩,突出老师在自己成长为一个有知识、有品德的人过程中的关键引导作用。

3.自我成长类:拟定 “那次勇敢的尝试,成长路上的引路灯” 这个标题,叙述自己曾经面对一个从未接触过的挑战,比如参加户外探险活动,内心十分害怕但还是鼓起勇气去尝试,在过程中克服了恐惧、学会了很多野外生存技能,这次经历就像一盏灯,在之后的成长中每当遇到新的困难,都会想起当时的勇敢,激励自己不再退缩,体现自我突破、自我成长过程中特殊经历所带来的长久影响和积极作用。

例文:

成长路上的一盏灯

成长,是一场漫长的旅途,途中有阳光明媚的坦途,也有阴云密布的坎坷。而在那些迷茫困惑的时刻,总有那么一盏灯,散发着温暖而明亮的光,照亮我前行的道路,给予我力量与勇气,让我能坚定地朝着梦想迈进。于我而言,那盏灯便是我的小学语文老师 —— 李老师。

记得那是小学五年级的时候,学校组织了一场作文比赛。一直热爱写作的我,毫不犹豫地报了名,满心期待着能在比赛中大放异彩。然而,现实却给了我沉重的一击。当我看到自己用心写出来的作文初稿被老师批注得满是红色的修改痕迹时,我的心瞬间跌入了谷底。那些密密麻麻的修改意见,仿佛在无情地告诉我:你写得太差劲了。原本高涨的热情一下子被浇灭,我开始怀疑自己是不是根本就没有写作的天赋,甚至萌生出了放弃比赛的念头。

就在我陷入自我否定的黑暗中时,李老师似乎察觉到了我的低落情绪。一天放学后,她把我叫到了办公室。我耷拉着脑袋,像个做错事的孩子,不敢看她的眼睛。李老师却轻轻地拉过一把椅子,让我坐在她身边,然后微笑着拿起我的作文本,和声细语地说:“孩子,别灰心呀。你看,你这篇作文里有很多闪光点呢,比如这个开头的描写,特别生动,一下子就能把人带入到你营造的情境中去。” 说着,她用手指了指作文开头的那几句话,眼神里满是赞许。我微微抬起头,有些惊讶地看着她,没想到在她眼中,我的作文还有值得称赞的地方。

李老师接着又耐心地给我分析每一处需要修改的地方,她一边指着作文本上的文字,一边详细地讲解:“这里呢,描写人物的心理活动可以再细腻一些,让读者更能感同身受;还有这个结尾,稍微有点仓促了,要是能再升华一下主题,整篇文章就更完美了。” 她的声音温柔而坚定,每一句话都如同点点星光,照亮了我心中那片灰暗的角落。在她讲解的过程中,我看到她专注的神情,额前的几缕头发垂落下来,她也顾不上捋一捋,只是一心想着让我明白如何把作文写好。

她还跟我分享了她自己小时候写作的经历,说她也曾遇到过很多挫折,但是只要不放弃,不断学习和积累,就一定会有进步。那一刻,我突然觉得眼前的李老师就像一盏明灯,在我写作的道路上,在我成长的迷茫时刻,用她的鼓励、耐心和智慧,为我驱散了阴霾,让我重新燃起了对写作的信心,也让我明白,遇到困难不能轻易退缩,只要努力就会有收获。

在之后的日子里,我按照李老师的建议,一遍又一遍地修改作文。每当我想要偷懒或者再次怀疑自己的时候,脑海中就会浮现出李老师那充满期待的眼神和温柔的话语,这便又让我充满了动力。最终,我在那次作文比赛中取得了不错的成绩。

如今,我已经步入中学,在学习和生活中依然会遇到各种各样的挑战,但每当这时,我都会想起李老师,想起她在那个黄昏的办公室里,像一盏灯一样照亮我、温暖我的画面。那盏灯,永远在我成长的道路上闪耀着,它教会我坚持,给予我自信,让我在面对未知的风雨时,能够勇敢地迈出脚步,去追寻属于自己的那片璀璨星空。

主题明确,紧扣题意:文章紧扣 “成长路上的一盏灯” 这一题目,将小学语文老师李老师在自己参加作文比赛受挫时给予的鼓励、指导比作一盏灯,通过详细叙述这件事,清晰地展现了老师如何像灯一样照亮自己、驱散迷茫、带来力量,让自己重拾信心并最终取得成绩,突出了老师在自己成长过程中的重要引导作用,主题鲜明,始终围绕中心展开叙述,符合命题要求。细节描写,生动形象:作者在叙事过程中运用了丰富的细节描写,使文章增色不少。比如对自己看到作文被批注满修改痕迹后心情的刻画,“我的心瞬间跌入了谷底。那些密密麻麻的修改意见,仿佛在无情地告诉我:你写得太差劲了。原本高涨的热情一下子被浇灭,我开始怀疑自己是不是根本就没有写作的天赋”,生动地表现出当时的沮丧与自我否定;还有对李老师的描写,“她用手指了指作文开头的那几句话,眼神里满是赞许”“她专注的神情,额前的几缕头发垂落下来,她也顾不上捋一捋,只是一心想着让我明白如何把作文写好”,通过这些细节,将李老师耐心、专注且充满关爱地指导学生的形象刻画得栩栩如生,让读者仿佛身临其境,增强了文章的感染力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

课外古诗词诵读 同步分层作业

一、单选题

1.下列对《竹里馆》赏析不正确的一项是( )

A.这首诗是诗人晚年隐居时创作的一首五绝。一个“独”字贯穿全诗,刻画了一个高洁脱俗的隐者形象。

B.全是用字造句、写景写人都平淡自然,仿佛信手拈来,就写出了清幽的氛围与淡泊的心态,达到了“诗中有画”的高超境界。

C.“明月来相照”运用拟人的手法,把倾洒着银辉的一轮明月当作心心相印的朋友,显示出诗人新颖而独到的想象力。

D.这首诗描绘了诗人在竹林中弹琴、长啸之状,表达了诗人因仕途坎坷而内心落寞无限惆怅之情。

2.文学社打算编一本题为《浮沉人生——古诗文经典作品赏析》的集子,用来激励逆境中的人们,你认为可以入选的作品选项是( )

①白居易《钱塘湖春行》②陆游《游山西村》 ③苏轼《水调歌头·明月几时有》

④王维《竹里馆》 ⑤崔颢《黄鹤楼》 ⑥刘祯《赠从弟·其二》

A.①④⑥ B.②③⑤ C.②③⑥ D.①④⑤

3.阅读下面古诗。

晚春

韩愈

草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆英无才思,惟解漫天作雪飞。

移家别湖上亭

[唐]戎昱

好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

下列对两首诗的理解与分析,不正确的一项是( )

A.两首诗描绘的都是春景。在诗人们的笔下,草木仿佛都有了情思,成了精灵。

B.朴实无华的杨花榆英也不甘寂寞,像雪花般漫天飞舞,寥寥数笔,风光满眼。

C.黄莺频频地啼叫,在诗人戎显看来,是它在离别之际,向久住的湖上亭告别。

D.韩愈诗语言轻灵,戎昱诗风格清新。两首诗构思角度新颖,读起来饶有情趣。

4.下列有关作家作品的表述,不正确的一项是()

A.《回忆鲁迅先生》节选自中国女小说家萧红在鲁迅先生去世三年后的回忆文章。作者的代表作有小说《生死场》、《呼兰河传》等。

B.《老山界》选自《中国工农红军第一方面军长征记》,是一篇革命回忆录,作者陆定一,无产阶级革命家。

C.《竹里馆》是唐朝诗人王维在晚年隐居时创作的一首五言绝句。

D.《资治通鉴》是北宋司马光编写的一部编年体通史,与司马迁的《史记》并称“史学双壁”。

5.对《竹里馆》理解和赏析不正确的一项是( )

A.表现了作者在朝做官时闲适的生活情趣。

B.“独坐”“弹琴”“长啸”等动作体现了诗人宁静、淡泊的心境。

C.以自然的笔调,描绘出清新的月夜,融情景为一体。

D.以琴啸的声音,反衬月夜竹林的幽静;以明月的光影,反衬深林的昏暗。

6.读《逢入京使》,诗的标题读法是( )

A.逢入京/史 B.逢/入京/史

C.逢入/京史 D.逢/入京史

二、填空题

7.文学常识填空。

(1)《竹里馆》选自《 》,作者 , (朝代)著名诗人。

(2)李白,字 ,唐代诗人,有“ ”的美称。我们曾经学过他的诗歌《 》《 》《 》《 》等。

(3)《逢入京使》是 (朝代)著名 (派别)诗人 的思乡怀亲之作。

(4)《晚春》的作者是 ,字 ,河阳(今河南孟州)人,自谓郡望昌黎,世称“ ”, (朝代)文学家、思想家、教育家,“唐宋八大家”之一,唐代古文运用的倡导者,苏轼称他为“ ”。

三、语言表达

8. 《春夜洛城闻笛》整首诗表达了作者怎样的思想感情?

9.有同学在赏析《逢入京使》时将第三句理解为“立刻就会相见了,用不着再写信了”。你觉得这种理解正确吗?为什么?

四、综合性学习

阅读下面的文字,完成各题。

在"南国书香节”韶关分会场活动中,主办方开展了形式多样的活动。作为一名学生代表,请结合以下材料,完成相应任务。

10.任务一:介绍相关标志

下图是韶关市风度书房徽标,请你描述图案的构图要素及寓意。

11.任务二:欣赏书法作品

请用工整的楷书把右图书法作品的内容完整地抄写在方格中,并加上标点符号。

五、诗歌鉴赏

诗歌鉴赏

竹里馆

王维

独坐幽篁里,

弹琴复长啸。

深林人不知,

明月来相照。

12.下列对这首诗的理解,不正确的一项是( )

A.这首诗是诗人晚年隐居时创作的一首五绝。一个“独”字贯穿全诗,刻画了一个高洁脱俗的隐者形象。

B.全诗用字造句、写景写人都平淡自然,仿佛信手拈来,就写出了清幽的氛围与淡泊的心态,达到“诗中有画”的高超境界。

C.前两句写诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中,一边弹琴,一边长啸。

D.这首诗描绘了诗人在竹林中弹奏、舒啸之状,表达了诗人因仕途坎坷而内心落寞、无限惆怅之情。

13.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌后两句运用比喻的修辞手法,把“来相照”的明月当成知己,显示出诗人新颖而独到的想象力。

B.诗中“幽”“深”二字的运用,渲染了一种幽深、静谧的气氛。

C.诗歌营造了优美高雅的意境,表现了诗人宁静淡泊的心境。

D.诗歌前两句写“声”,后两句写“静”,生动地描绘了美好景色。

14.诗中表现了诗人怎样的情感?请结合诗句,作简要分析。

15.有人评价这首诗具有“以声写静、以动衬静”的艺术特色,你赞同这个观点吗?请简述理由。

示例:赞同。①诗人在写月夜幽林的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托静境,即“以声写静”。②以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染、反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,即“以动衬静”。

16.“幽篁”“深林”“明月”这些景物,描绘出了一幅什么图景

六、写作题

17.阅读下面的文字,按要求作文。

在这条漫长而曲折的成长之路上,总有一些人或事如同明亮的灯塔,照亮我们前行的方向,给予我们温暖和力量。请以“成长路上的一盏灯”为题目,写一篇文章。

要求:文体自选(诗歌除外);不少于500字;文中不得出现真实姓名和校

名。

答案解析

1.【答案】D

【解析】ABC.正确;

D.有误,“表达了诗人因仕途坎坷而内心落寞无限怅之情”有误,这首诗描写了清幽宁静的美景,高雅绝俗的雅趣,抒发了诗人宁静、淡泊、闲适的情怀。

故答案为:D

本题考查学生对诗歌内容的理解。完成此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中的内容,联系创作的背景抓住作者的感情,即可作答。

2.【答案】C

【解析】①白居易《钱塘湖春行》此诗通过写杭州西湖早春明媚风光的描绘,抒发了作者早春游湖的喜悦和对西湖风景的喜爱,更表达了作者对于自然之美的热爱之情。

②山重水复疑无路,柳暗花明又一村。出自宋代陆游的《游山西村》。此句写山间水畔的景色,写景中寓含哲理,比喻在困境中又重见生机的欢喜,千百年来广泛被人引用,适合用来激励逆境中的人们。

③《水调歌头·明月几时有》以月起兴,以与其弟苏辙七年未见之情为基础,通过由幻想飞升到留恋人世的思想感情的抒写,突现出词人对人间的热爱,又以月亮的阴晴圆缺比喻人间的悲欢离合,进而提出“千里共婵娟”的美好祝愿,表现了词人豁达乐观的思想,适合用来激励逆境中的人们。

④王维《竹里馆》,此诗写隐者的闲适生活以及情趣,描绘了诗人月下独坐、弹琴长啸的悠闲生活,遣词造句简朴清丽,传达出诗人宁静、淡泊的心情,表现了清幽宁静、高雅绝俗的境界。

⑤崔颢《黄鹤楼》,此诗描写了在黄鹤楼上远眺的美好景色,是一首吊古怀乡之佳作。

⑥刘祯《赠从弟·其二》,诗人以松柏坚贞的品性,勉励其堂弟坚贞自守,不因外力压迫而改变本性,亦以自勉。适合用来激励逆境中的人们。

故答案为:C

本题考查古诗内容理解。读懂古诗句,理解古诗内容。抓住古诗中的关键词,如情感词、评价句、意象等,理解诗人情感态度,筛选出能用来激励逆境中的人们的古诗即可。

3.【答案】C

【解析】C:向久住的湖上亭告别,错误。在诗人看来是向他自己告别。

故答案为:C

本题考查古诗内容理解。选择题注意在文中找到对应句,逐字分析,选项内容和文章不要有出入,如事物发展顺序、线索、情感、语言特点、结构、手法等,不要以偏概全、无中生有。

【译文】

【晚春】

花草树木知道春天即将归去,万紫千红竞相展示美丽芳菲。

杨花榆荚没有这种才华情思,只懂得像漫天白雪四处纷飞。

【移家别湖上亭】

最好是春风轻拂景色宜人的湖上亭,亭边柳条摇荡藤蔓攀牵撩惹着离情。

枝头黄莺在这里久住我们几乎相识,将要分别它向我频频啼叫了四五声。

4.【答案】D

【解析】ABC.正确。

D有误,司马光主持编纂的

故答案为:D

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

5.【答案】A

【解析】A 诗歌表达了诗人宁静、淡泊的思想感情和高雅的境界,诗的前两句写诗人活动环境的清幽和诗人情趣之雅趣;后两句运用拟人的修辞手法,将明月引为知己,表现了诗人内心的澄净,表达了诗人宁静淡泊的心境。 BCD正确。

故答案为:A

本题属于综合考查题。考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握能力。解答此题要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个要点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

6.【答案】D

【解析】根据诗歌内容了解标题内容,诗题是说在路上遇到去京城的官使,由此可判断诗题朗读的节奏,答案为D,“逢”是动词谓语,“入京史”是宾语。

分析句子的朗读节奏,首先要在了解文章内容的基础上判断句子的意思,根据句意分析其结构,按照现代汉语的阅读习惯判断停顿,比如“主谓”之间要停顿,修饰语与中心语之间可停顿。

7.【答案】(1)王维集校注;王维;唐代

(2)太白;诗仙;闻王昌龄左迁龙标遥有此寄;静夜思;望庐山瀑布;赠汪伦

(3)唐代;边塞;岑参

(4)韩愈;退之;韩昌黎;唐代;文起八代之衰

【解析】文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活的时代、作品名、体裁,书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。

故答案为:⑴ 王维集校注 ; 王维 ; 唐代 ⑵ 太白 ; 诗仙 ; 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄 ; 静夜思 ; 望庐山瀑布 ; 赠汪伦 ⑶ 唐代 , 边塞 ; 岑参 ⑷ 韩愈 ; 退之 ; 韩昌黎 ; 唐代 ; 文起八代之衰

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

8.【答案】李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,更表达了对故乡的思念。

【解析】不知何人深夜吹笛,悠扬的笛声乘着春风散落全城伤离惜别的曲调,勾起诗人无尽的思念。由己及人,想到此时许多闻听笛声的游子,又有谁不会被唤起浓浓的思乡情。

故答案为: 李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,更表达了对故乡的思念。

本题考查诗歌的情感,根据诗意和当时的时代背景,可知,此诗表达了作者浓浓的思乡之情。

9.【答案】不正确。这种理解,把“马上”本来的意思是“骑着马在路上”(或“骑在马上”)错误地理解为表示“立刻”的时间副词“马上”。把表示“没有”的“无”理解为表示“用不着”的“毋”。此诗后两句的意思是骑着马走在路上突然遇见了入京使者,身边没有纸和笔可以写信,于是就托入京使者带话给自己在京城的家人告诉他们诗人是平安的。

【解析】“马上相逢无纸笔”。骑着马突然间遇到了入京的使者,于是就以捎口信的形式,向家人报平安。

故答案为: 不正确。这种理解,把“马上”本来的意思是“骑着马在路上”(或“骑在马上”)错误地理解为表示“立刻”的时间副词“马上”。把表示“没有”的“无”理解为表示“用不着”的“毋”。此诗后两句的意思是骑着马走在路上突然遇见了入京使者,身边没有纸和笔可以写信,于是就托入京使者带话给自己在京城的家人告诉他们诗人是平安的。 (言之有理即可)

本题考查学生对诗文内容的理解。解答时要结合具体的诗意和诗歌的主旨进行作答即可。

【答案】10.构图要素:韶关市风度书房徽标整体形状近似盾牌,中间有一个类似书本打开的形状,书本上方有一个向上的箭头。寓意:盾牌形状寓意着风度书房为读者提供一个安全、稳定的阅读空间,如同盾牌守护着知识的宝库;书本形状直接代表了知识和书籍,象征着书房是知识的汇聚地,是读者获取知识的重要场所;向上的箭头寓意着读者在书房中通过阅读能够不断进步、向上提升,追求更高的精神境界和知识层次。

11.不以梦为马,负韶华。

【解析】(1) 本题考查图文转换能力,也考查语言表达的能力.解答本题的关键是认真观察图表,找到关键信息,然后进行归纳,从而得出答案。

(2) 本题考查汉字的抄写。做本题时,注意正楷书法要笔划平正,结构整齐,工妙于点画,神韵于结构。标点符号各占一格。

10.构图要素:学生需要仔细观察徽标,注意其形状、线条、图案等细节。从图中可以看出,徽标整体形状类似一个盾牌,中间有一个类似书本打开的形状,还有一个向上的箭头。这些要素是需要准确描述出来的。寓意分析:盾牌形状可能寓意着保护、安全,象征着风度书房为读者提供一个安全、稳定的阅读环境;书本形状则直接代表了知识和书籍,表明书房是知识的宝库;向上的箭头可能寓意着进步、提升,象征着读者在书房中通过阅读能够不断进步、提升自我。学生需要结合这些要素的常见象征意义以及书房的功能和特点,合理地分析并阐述其寓意。

故答案为:构图要素:韶关市风度书房徽标整体形状近似盾牌,中间有一个类似书本打开的形状,书本上方有一个向上的箭头。寓意:盾牌形状寓意着风度书房为读者提供一个安全、稳定的阅读空间,如同盾牌守护着知识的宝库;书本形状直接代表了知识和书籍,象征着书房是知识的汇聚地,是读者获取知识的重要场所;向上的箭头寓意着读者在书房中通过阅读能够不断进步、向上提升,追求更高的精神境界和知识层次。

11.本题考查学生的汉字抄写。注意用正楷或行楷抄写,做到美观、规范、正确。

故答案为:不以梦为马,负韶华。

【答案】12.D

13.A

14.诗中描述了诗人在幽深的竹林中享受着安宁与自在的生活,时而独坐冥想,时而弹弹琴,时而长啸,无人来扰。到了夜晚,自有明月相伴,展现出如诗如画的美景。表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣。

15.示例:赞同。①诗人在写月夜幽林的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托静境,即“以声写静”。②以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染、反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,即“以动衬静”。

16.描绘出了诗人在月夜竹林中享受安宁与自在,时而独坐冥想,时而弹琴长啸,无人来扰的清幽闲适的图景,表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣。

【解析】(1)本题考查学生对诗歌内容的理解。完成此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中的内容,联系创作的背景抓住作者的感情,即可作答。

(2)本题考查学生对诗歌的鉴赏。解答此类题目可以从多个角度进行作答,如从诗歌遣词用句的角度赏析诗歌的语言特色,从修辞的角度、抒情的方法、表现手法的角度赏析诗歌的表达技巧。作答时只要抓住其中的一个方面的特点完成作答即可。

(3)本题考查学生对作者感情的理解与掌握,此类题目的答题方法如下:先要通读全诗,从全诗中找到可以表现出作者感情的词,如果没有找到,就分析诗可词中的画面,看这画面中是否蕴含着作者的感情。当然还要注意联系作者的写作背景和个人遭遇。

(4) 本题考查分析诗歌表现手法的能力。鉴赏诗歌,首先要掌握一定的鉴赏知识、专业术语,如表达技巧:象征、用典、烘托、寓情于事、托物言志、以静显动、以动衬静、动静结合等等,然后再结合具体的语句做具体的分析,这样才能准确地鉴赏。

(5)本题考查描绘诗中展现的画面。解答此题的关键是抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时,一要忠于原诗,二要用自己的联想和想象加以再创造,语言力求优美。

12.A、B、C正确;

D.这首诗主要表达了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣,而非“因仕途坎坷而内心落寞、无限惆怅”。

故答案为:D

13.B、C、D正确;

A.后两句并非比喻,而是拟人,将明月拟人化为知己。

故答案为:A

14.本题主要考查对诗歌情感的解读和分析。诗歌中的“独坐幽篁里”描绘了诗人独自一人在竹林中的场景,这里的“独”字强调了诗人的孤独感,但同时也暗示了他对这种孤独生活的享受。“弹琴复长啸”则进一步展示了诗人的生活状态,弹琴和长啸都是表达内心情感的方式,这里的动作不仅体现了诗人的高雅情趣,也透露出他内心的自由与不羁。“深林人不知,明月来相照”则通过自然景物的描写,进一步烘托出诗人内心的宁静与淡泊。明月作为自然的象征,与诗人形成了某种默契,这种默契体现了诗人与自然界的和谐共处。综合来看,这首诗表达了诗人对隐居生活的热爱和享受,以及他内心的宁静与淡泊。诗人通过具体的意象和动作,成功地传达了自己的情感,使读者能够感受到他的心境。

故答案为:诗中描述了诗人在幽深的竹林中享受着安宁与自在的生活,时而独坐冥想,时而弹弹琴,时而长啸,无人来扰。到了夜晚,自有明月相伴,展现出如诗如画的美景。表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣。

15.本题主要考查对诗歌艺术特色的理解和评价。 在这首诗中,“弹琴复长啸”的声音在幽静的竹林中回荡,与周围的静谧形成了鲜明的对比,从而更加突出了竹林的幽静。“以动衬静”则是通过动态的描写来衬托静态的环境。诗人通过“弹琴”和“长啸”这两个动作,使原本静态的画面变得生动起来。然而,这些动态的元素并没有打破竹林的静谧,反而更加衬托出了它的宁静。这种手法的运用不仅增强了诗歌的表现力和感染力,还使读者在阅读过程中能够更加深入地感受到诗歌所描绘的意境。通过声音和动态的描写,诗人成功地引导读者进入了一个宁静而神秘的竹林世界。

故答案为:示例:赞同。①诗人在写月夜幽林的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托静境,即“以声写静”。②以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染、反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,即“以动衬静”。

16.本题主要考查对诗歌意境的描绘和理解。 诗歌中的“幽篁”“深林”和“明月”共同构成了一个宁静而神秘的竹林夜景。这些景物不仅具有视觉上的美感,还蕴含着丰富的情感内涵。“幽篁”和“深林”的描写营造了一种幽静而深邃的氛围,这种氛围与诗人的心境相契合,进一步烘托出了他内心的宁静与淡泊。“明月”作为自然界的象征,与诗人形成了某种默契和联系。明月的照耀不仅为竹林增添了一抹神秘的色彩,还象征着诗人内心的纯净和明亮。综合来看,这些景物描写不仅为诗歌营造了一个优美的意境,还深刻地表达了诗人的情感和心境。通过对这些景物的分析和想象,读者能够更加深入地理解诗歌所传达的意蕴。

故答案为:描绘出了诗人在月夜竹林中享受安宁与自在,时而独坐冥想,时而弹琴长啸,无人来扰的清幽闲适的图景,表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣。

17.【答案】成长路上的一盏灯

成长,是一场漫长的旅途,途中有阳光明媚的坦途,也有阴云密布的坎坷。而在那些迷茫困惑的时刻,总有那么一盏灯,散发着温暖而明亮的光,照亮我前行的道路,给予我力量与勇气,让我能坚定地朝着梦想迈进。于我而言,那盏灯便是我的小学语文老师 —— 李老师。

记得那是小学五年级的时候,学校组织了一场作文比赛。一直热爱写作的我,毫不犹豫地报了名,满心期待着能在比赛中大放异彩。然而,现实却给了我沉重的一击。当我看到自己用心写出来的作文初稿被老师批注得满是红色的修改痕迹时,我的心瞬间跌入了谷底。那些密密麻麻的修改意见,仿佛在无情地告诉我:你写得太差劲了。原本高涨的热情一下子被浇灭,我开始怀疑自己是不是根本就没有写作的天赋,甚至萌生出了放弃比赛的念头。

就在我陷入自我否定的黑暗中时,李老师似乎察觉到了我的低落情绪。一天放学后,她把我叫到了办公室。我耷拉着脑袋,像个做错事的孩子,不敢看她的眼睛。李老师却轻轻地拉过一把椅子,让我坐在她身边,然后微笑着拿起我的作文本,和声细语地说:“孩子,别灰心呀。你看,你这篇作文里有很多闪光点呢,比如这个开头的描写,特别生动,一下子就能把人带入到你营造的情境中去。” 说着,她用手指了指作文开头的那几句话,眼神里满是赞许。我微微抬起头,有些惊讶地看着她,没想到在她眼中,我的作文还有值得称赞的地方。

李老师接着又耐心地给我分析每一处需要修改的地方,她一边指着作文本上的文字,一边详细地讲解:“这里呢,描写人物的心理活动可以再细腻一些,让读者更能感同身受;还有这个结尾,稍微有点仓促了,要是能再升华一下主题,整篇文章就更完美了。” 她的声音温柔而坚定,每一句话都如同点点星光,照亮了我心中那片灰暗的角落。在她讲解的过程中,我看到她专注的神情,额前的几缕头发垂落下来,她也顾不上捋一捋,只是一心想着让我明白如何把作文写好。

她还跟我分享了她自己小时候写作的经历,说她也曾遇到过很多挫折,但是只要不放弃,不断学习和积累,就一定会有进步。那一刻,我突然觉得眼前的李老师就像一盏明灯,在我写作的道路上,在我成长的迷茫时刻,用她的鼓励、耐心和智慧,为我驱散了阴霾,让我重新燃起了对写作的信心,也让我明白,遇到困难不能轻易退缩,只要努力就会有收获。

在之后的日子里,我按照李老师的建议,一遍又一遍地修改作文。每当我想要偷懒或者再次怀疑自己的时候,脑海中就会浮现出李老师那充满期待的眼神和温柔的话语,这便又让我充满了动力。最终,我在那次作文比赛中取得了不错的成绩。

如今,我已经步入中学,在学习和生活中依然会遇到各种各样的挑战,但每当这时,我都会想起李老师,想起她在那个黄昏的办公室里,像一盏灯一样照亮我、温暖我的画面。那盏灯,永远在我成长的道路上闪耀着,它教会我坚持,给予我自信,让我在面对未知的风雨时,能够勇敢地迈出脚步,去追寻属于自己的那片璀璨星空。

【解析】本题是一道命题作文题,以一段富有诗意且饱含情感的引导性文字作为材料,点明在成长路上会有如同灯塔般的人或事发挥重要作用,旨在引导学生回顾成长历程,挖掘那些给自己带来温暖、力量以及指明方向的元素,通过文字展现其对自身成长的积极影响,考查学生的叙事、抒情以及对生活感悟的表达能力。

【题干分析】①材料意义: 关键词含义:“成长路” 指的是从幼年到现在,在生活、学习等各方面不断发展、变化,逐渐走向成熟的过程,这个过程包含了诸多经历、情感体验以及收获与挫折等。“一盏灯” 运用了比喻的修辞手法,它象征着那些在成长过程中有着积极引导、鼓励、支持作用的人、事、物等,就像黑暗中的灯一样,能够驱散迷茫,带来希望、温暖与前行的力量,让我们在成长道路上不至于迷失方向,能够更坚定地朝着目标前进。例如,可能是老师的一句鼓励的话语,像一盏明灯照亮了我们在学习上自卑、迷茫时的心境,让我们重拾信心;也可能是一次战胜困难的经历,如同灯一样,在之后面对其他挑战时给予我们勇气和方法。②写作思路:确定中心:围绕 “成长路上的一盏灯” 这个题目,首先要明确这 “一盏灯” 具体是什么,也就是确定写作对象,可以是人,如父母、老师、朋友等;可以是事,像一次比赛获奖、一次勇敢的尝试等;也可以是物,比如一本激励自己的好书、一个陪伴自己的玩偶等。然后要思考这个写作对象是如何像灯一样在成长中发挥作用的,是给予了温暖的情感慰藉,还是提供了精神上的指引、力量等,以此来确定文章的中心思想,比如想表达感恩之情、成长的蜕变、信念的力量等。开头写法:可以采用开门见山的方式,直接点明在成长路上哪 “一盏灯” 对自己影响深刻,引起读者兴趣,如 “在我的成长路上,爸爸那鼓励的眼神,就像一盏永不熄灭的灯,始终照亮着我前行,让我难以忘怀。” 也可以用抒情或设疑的方式开头,通过营造氛围、引发思考来引出下文,例如 “成长,是一段充满未知与迷茫的旅程,在黑暗中徘徊时,是什么如灯一般照亮我们的道路,给予我们前行的力量呢?于我而言,那便是那次刻骨铭心的演讲比赛……”事例选取:事例要紧扣 “成长” 以及 “灯” 的作用展开,详细描述这件事或者这个人与自己成长的关联,注意运用细节描写,包括人物的语言、动作、神态、心理活动等,以及对事件的具体过程进行细致刻画,让读者能深切感受到其对自己成长的重要影响,就像灯一样发挥了照亮、引导等作用。比如写老师是成长路上的一盏灯,要描写老师在自己学习遇到困难准备放弃时,是如何耐心地辅导、用温暖的话语鼓励自己,以及自己当时的内心感受变化,通过这些细节把老师像灯一样的作用体现出来。结尾写法:结尾要对所写的 “一盏灯” 进行总结升华,再次强调它在自己成长路上的重要意义,点明它给自己带来的收获、感悟或者改变等,让文章的主题得以深化,可以采用抒情、议论等方式,如 “这盏灯,将永远在我成长的道路上闪耀,温暖我的心房,指引我在未来的人生之路上,不惧风雨,勇敢前行。” 或者 “成长路上,这盏灯已然成为我灵魂深处的璀璨星辰,它教会我坚持、给予我力量,我会带着它的光芒,去书写属于自己的精彩人生。”写作误区:学生容易出现详略不得当的问题,比如在叙述事例时,过于冗长地描述一些无关紧要的背景或者铺垫,而对关键的体现 “灯” 的作用的情节一笔带过,导致文章重点不突出;或者只是简单罗列事例,缺乏对自己内心感受、感悟的深入挖掘,使文章显得平淡、缺乏深度和感染力;还有可能开头结尾过于仓促、随意,没有很好地起到引起下文和升华主题的作用;另外,部分学生可能对 “灯” 的象征意义理解不到位,所选事例不能很好地体现出像灯一样照亮、引导等作用,导致偏题。

【立意提取】

1.亲情类:以 “妈妈的陪伴,成长路上的暖灯” 为标题,写妈妈在自己成长过程中,无论是生活上无微不至的照顾,还是在遇到挫折时耐心的倾听、温柔的安慰,都像一盏温暖的灯,让自己感受到家的温馨,有勇气面对生活中的种种不如意,表达对妈妈深深的感恩以及亲情在成长中不可或缺的重要性。

2.师恩类:标题为 “老师的教诲,点亮成长之路”,选取老师在学习上对自己的严格要求、悉心指导,尤其是在自己犯错或者成绩不理想时,老师那充满智慧和关爱的教诲,如同一盏明灯,拨开自己学习上的迷雾,让自己明白努力的方向,懂得了责任与坚持,铭记师恩,突出老师在自己成长为一个有知识、有品德的人过程中的关键引导作用。

3.自我成长类:拟定 “那次勇敢的尝试,成长路上的引路灯” 这个标题,叙述自己曾经面对一个从未接触过的挑战,比如参加户外探险活动,内心十分害怕但还是鼓起勇气去尝试,在过程中克服了恐惧、学会了很多野外生存技能,这次经历就像一盏灯,在之后的成长中每当遇到新的困难,都会想起当时的勇敢,激励自己不再退缩,体现自我突破、自我成长过程中特殊经历所带来的长久影响和积极作用。

例文:

成长路上的一盏灯

成长,是一场漫长的旅途,途中有阳光明媚的坦途,也有阴云密布的坎坷。而在那些迷茫困惑的时刻,总有那么一盏灯,散发着温暖而明亮的光,照亮我前行的道路,给予我力量与勇气,让我能坚定地朝着梦想迈进。于我而言,那盏灯便是我的小学语文老师 —— 李老师。

记得那是小学五年级的时候,学校组织了一场作文比赛。一直热爱写作的我,毫不犹豫地报了名,满心期待着能在比赛中大放异彩。然而,现实却给了我沉重的一击。当我看到自己用心写出来的作文初稿被老师批注得满是红色的修改痕迹时,我的心瞬间跌入了谷底。那些密密麻麻的修改意见,仿佛在无情地告诉我:你写得太差劲了。原本高涨的热情一下子被浇灭,我开始怀疑自己是不是根本就没有写作的天赋,甚至萌生出了放弃比赛的念头。

就在我陷入自我否定的黑暗中时,李老师似乎察觉到了我的低落情绪。一天放学后,她把我叫到了办公室。我耷拉着脑袋,像个做错事的孩子,不敢看她的眼睛。李老师却轻轻地拉过一把椅子,让我坐在她身边,然后微笑着拿起我的作文本,和声细语地说:“孩子,别灰心呀。你看,你这篇作文里有很多闪光点呢,比如这个开头的描写,特别生动,一下子就能把人带入到你营造的情境中去。” 说着,她用手指了指作文开头的那几句话,眼神里满是赞许。我微微抬起头,有些惊讶地看着她,没想到在她眼中,我的作文还有值得称赞的地方。

李老师接着又耐心地给我分析每一处需要修改的地方,她一边指着作文本上的文字,一边详细地讲解:“这里呢,描写人物的心理活动可以再细腻一些,让读者更能感同身受;还有这个结尾,稍微有点仓促了,要是能再升华一下主题,整篇文章就更完美了。” 她的声音温柔而坚定,每一句话都如同点点星光,照亮了我心中那片灰暗的角落。在她讲解的过程中,我看到她专注的神情,额前的几缕头发垂落下来,她也顾不上捋一捋,只是一心想着让我明白如何把作文写好。

她还跟我分享了她自己小时候写作的经历,说她也曾遇到过很多挫折,但是只要不放弃,不断学习和积累,就一定会有进步。那一刻,我突然觉得眼前的李老师就像一盏明灯,在我写作的道路上,在我成长的迷茫时刻,用她的鼓励、耐心和智慧,为我驱散了阴霾,让我重新燃起了对写作的信心,也让我明白,遇到困难不能轻易退缩,只要努力就会有收获。

在之后的日子里,我按照李老师的建议,一遍又一遍地修改作文。每当我想要偷懒或者再次怀疑自己的时候,脑海中就会浮现出李老师那充满期待的眼神和温柔的话语,这便又让我充满了动力。最终,我在那次作文比赛中取得了不错的成绩。

如今,我已经步入中学,在学习和生活中依然会遇到各种各样的挑战,但每当这时,我都会想起李老师,想起她在那个黄昏的办公室里,像一盏灯一样照亮我、温暖我的画面。那盏灯,永远在我成长的道路上闪耀着,它教会我坚持,给予我自信,让我在面对未知的风雨时,能够勇敢地迈出脚步,去追寻属于自己的那片璀璨星空。

主题明确,紧扣题意:文章紧扣 “成长路上的一盏灯” 这一题目,将小学语文老师李老师在自己参加作文比赛受挫时给予的鼓励、指导比作一盏灯,通过详细叙述这件事,清晰地展现了老师如何像灯一样照亮自己、驱散迷茫、带来力量,让自己重拾信心并最终取得成绩,突出了老师在自己成长过程中的重要引导作用,主题鲜明,始终围绕中心展开叙述,符合命题要求。细节描写,生动形象:作者在叙事过程中运用了丰富的细节描写,使文章增色不少。比如对自己看到作文被批注满修改痕迹后心情的刻画,“我的心瞬间跌入了谷底。那些密密麻麻的修改意见,仿佛在无情地告诉我:你写得太差劲了。原本高涨的热情一下子被浇灭,我开始怀疑自己是不是根本就没有写作的天赋”,生动地表现出当时的沮丧与自我否定;还有对李老师的描写,“她用手指了指作文开头的那几句话,眼神里满是赞许”“她专注的神情,额前的几缕头发垂落下来,她也顾不上捋一捋,只是一心想着让我明白如何把作文写好”,通过这些细节,将李老师耐心、专注且充满关爱地指导学生的形象刻画得栩栩如生,让读者仿佛身临其境,增强了文章的感染力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读