浙江省杭州市2024-2025学年高一上学期1月期末考试语文试题A卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省杭州市2024-2025学年高一上学期1月期末考试语文试题A卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 111.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 22:37:49 | ||

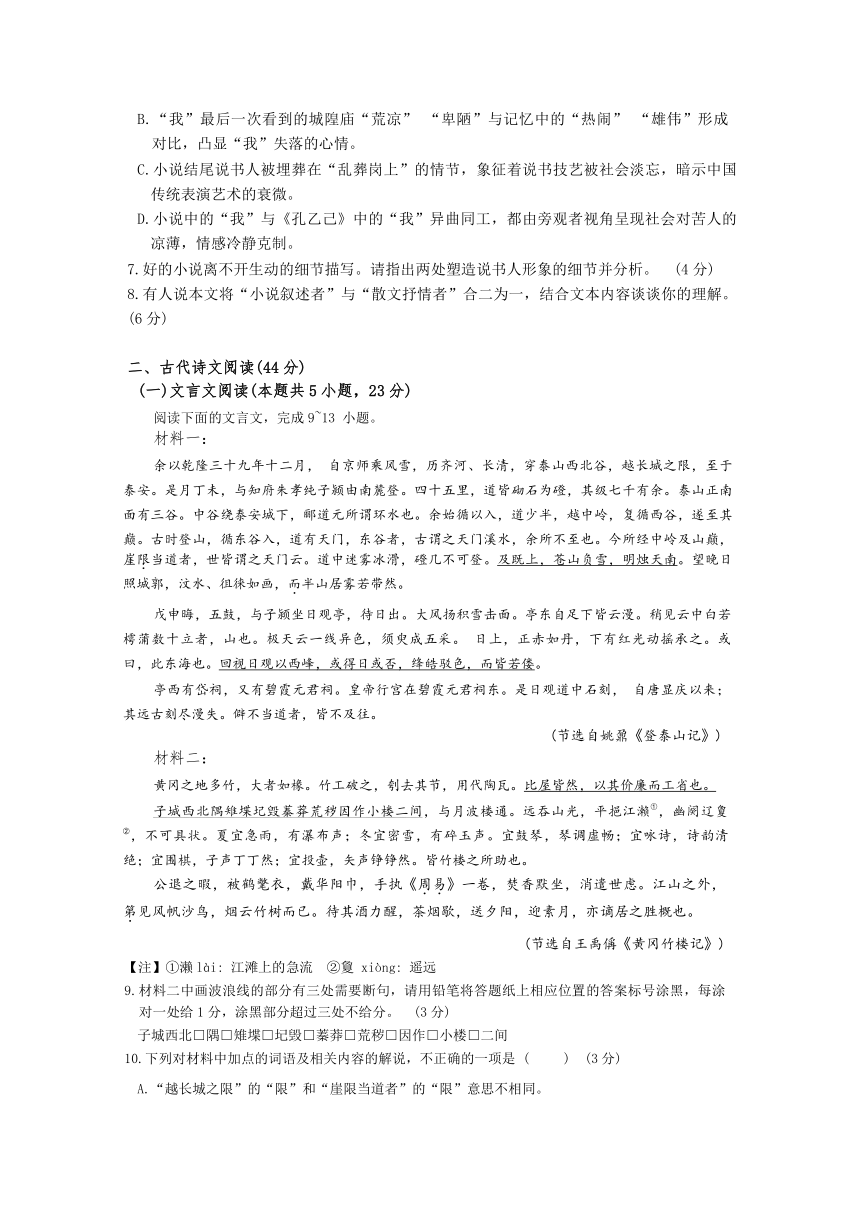

图片预览

文档简介

2024学年第一学期期末学业水平测试

高一语文试题卷

考生须知:

1.本试卷分试题卷和答题卷,满分150分,考试时间 120分钟。

2.答题前,在答题卷指定区域填写考生相关信息,并填涂相应数字。

3.所有答案必须写在答题卷上,写在试题卷上无效。

4.考试结束后,只需上交答题卷。

一、现代文阅读 (31分)

(一)现代文阅读Ⅰ (本题共4小题,15分)

阅读下面的文字,完成1~4题。

材料一:

家国情怀是一种人类的共通意识,但中国人的家国情怀有它的特殊性。

第一,家与国的统一性。中国社会以家为本位。西安半坡所发掘的距今六千年前的仰韶文化遗址有着大量的适合于一夫一妻居住的小屋子,显然,家是这个部落的基本单位。由家到家族再到胞族,由胞族到胞族联盟,在此基础上,扩大到非血缘关系的社会联盟,由此出现了中国最早的准国家性质的社会。尽管此后在国家层面上,血缘关系的实际意义有所淡化,但它一直是中国社会结构的精神纽带。家庭伦理用于治国就成为政治原则。治家与治国具有内通性,所以《大学》说“治国必先齐其家” “一家仁,一国兴仁”。

第二,国与族的统一性。国是政权概念,族是种群概念。中国这块大地上,存在过许多民族。这许多民族,不管是共时态存在还是历时态存在,均可以寻到某种内在的关系。族与族之间的关系有两种:一为血缘性,另为社会性。民族之间不只是存在着血缘性的关系,也还存在社会性的关系,其中最主要是文化关系。文化关系当它内化为民族精神,就具有类血缘的意义,这就是说,民族不只是具有自然的血缘性,还具有文化的血缘性。

第三,国与国民、国土(国域)的统一性。中国的国土其核心地区是相当稳定的。谈到中国,人们会自然地联系到中国这一疆域。这疆域既是国之域,也是民之家。《逸周书》云:“国有本,有干,有伦质,有枢体。土地,本也;人民,干也;敌(他)国侔交,权也;政教顺成,伦质也;君臣和(悦),枢体也。”这是说,国土即疆土是国家之本;国民是国家主干;国权是国家的基础,与他国进行交往,国权是首位的原则;国学即“伦质”,是国家意识形态;君臣和睦是国家稳固的枢机即关键。在中华民族的意识中,国家、国土、国民、国君、国权、国学、国枢是一体的。

家国情怀究其本是一种哲学意识,是人对其本——家与国的意识。与别的哲学意识不同的是家国意识的突出特点是情理合一。在生活中,家国情怀与其说更多地体现为一种理念,还不如说更多地体现为一种情感——一种既厚重又绵长的家国浓情。正因为如此,家国情怀也被视为一种美学情怀。

(摘编自陈望衡《中国美学的“家国情怀”》)

材料二:

中国的家是一个事业组织,家的大小是依着事业的大小而决定。如果事业小,夫妇两人的合作已够应付,这个家也可以小得等于家庭;如果事业大,超过了夫妇两人所能担负时,兄弟伯叔全可以集合在一个大家里。这说明了我们乡土社会中家的大小变异可以很灵活。但不论大小上差别到什么程度,结构原则上却是一贯的、单系的差序格局。

以生育社群来担负其他很多的功能,使这社群中各分子的关系的内容也发生了变化。在西洋家庭团体中,夫妇是主轴,夫妇共同经营生育事务,子女在这团体中是配角,他们长成了就离开这团体。在他们,政治、经济、宗教等功能有其他团体来担负,不在家庭的分内。夫妇成为主轴,两性之间的感情是凝合的力量。两性感情的发展,使他们的家庭成了获取生活上安慰的中心。我在《美国人性格》一书中曾用“生活堡垒”一词去形容它。

在我们的乡土社会中,家的性质在这方面有着显著的差别。我们的家是个绵续性的事业社群,它的主轴是在父子之间,在婆媳之间,是纵的,不是横的。夫妇成了配轴。配轴虽则和主轴一样并不是临时性的,但是这两轴却都被事业的需要而排斥了普通的感情。我所谓普通的感情是和纪律相对照的。一切事业都不能脱离效率的考虑。求效率就得讲纪律;纪律排斥私情的宽容。在中国的家庭里有家法,在夫妇间得相敬,女子有着“三从四德”的标准,亲子间讲究负责和服从。这些都是事业社群里的特色。

(摘编自《乡土中国·家族》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( ) (3分)

A.家与国的统一性表明中国社会以家为本位,由小家扩大至社会联盟,家庭伦理可用于国家治理。

B.国与族的统一性强调了民族间的血缘和社会性关系,尤其是文化关系在民族认同中的重要性。

C.国与国民、国土的统一性体现了国土的稳定性,认为国土是国民的家,国民是国家的主干。

D.家国情怀更多地体现为一种既厚重又绵长的家国浓情,这是因为家国情怀被视为一种美学情怀。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( ) (3分)

A.《大学》中“欲治其国者,先齐其家”“一家仁,一国兴仁”等观念,体现了中国社会治家与治国原则上的内通性。

B.《逸周书》 “国有本,有干,有伦质,有枢体。土地,本也;人民,干也”很好地体现了国与国民、国土一体化特征。

C.在中国的家法里规定夫妇间得相敬、女子有着“三从四德”的标准,这说明中国的家庭是以感情为基础的家庭结构。

D.两则材料在探讨“家”的概念时,都涉及了家的功能性、动态性以及情感与价值观等内容,揭示了“家”的普遍属性。

3.下列选项中,最适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( ) (3分)

A.中国古代的家族制度正在逐步消失,现代社会推崇个人主义,家庭结构变得更独立和自由。

B.传统文化中的孝道被视为中国人品德的核心,它强调尊敬父母,进而推及对家庭、社会的责任。

C.汉代的察举制不仅考察人才的学问,更重视人才的品行,为平民子弟参与国家事务打开了通道。

D.在中国历史上,家族企业往往比个人创业更容易成功,因为它们能够利用家族网络和资源。

4.请结合材料,谈谈在接续传统的基础上如何加强现代家庭建设。 (6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成5~8题。

说书人 (节选)

师陀

我第一次看见说书人是在这个小城里。在城隍庙月台下面,他放一张断腿板桌,周围——前面和两旁,放几条板凳。他是个中年人,穿一件蓝布长衫,脸很黄很瘦。他有一把折扇——黑色的扇面已经不见了,一块惊堂木——又叫作醒木,一个收钱用的小笸箩,这便是他的一切。桌子和板凳是他向庙祝租来的。他说武松在景阳冈打虎,说李逵从酒楼上跳下去,说十字坡跟快活林,大名府与扈家庄。他的声音不高,并且时常咳嗽,但是很清楚,有时候他要学鲁智深大吼,喽啰们呐喊。他用折扇打、刺、砍、劈,说到关节处把惊堂木一拍,听书的每次给他一个或两个制钱。

这无疑是一种贱业。我不知道别人对于这种职业抱的态度;但是如其有人教我填志愿书,即使现在,我仍会宁可让世间最爱我的人去失望,放弃为人敬仰的空中楼阁——什么英雄,什么将军,什么学者,什么大僚,全由他去!我甘心将这些台衔让给别人,在我自己的大名下面,毫不踌躇的写上——

说书人,一个世人特准的撒谎家!

我很难说出所以要如此决定的理由;也许这是唯一的理由,我觉得这种职业可爱,另外,或者我应该说我被他迷住了。

实际上我们全被迷住了。他从傍晚直说到天黑,一会儿定更炮响过,接着是寺院里的大钟。再接着,鼓楼上的云牌。当这些声音一个跟着一个以它们宏大的为人熟悉的声调响过之后,摊肆全被收去,庙里安静下来,在黑暗中只有说书人和他的听客。其实只剩下了个数百年前的大盗刘唐,或根本不曾存在过的莽夫武松——这时候,即使过后回想起来,还有甚么是比这更令人感动的 在我们这些愚昧的心目中,一切曾使我们欢喜和曾使我们苦痛的全过去了,全随了岁月暗淡了;终至于消灭了;只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物,直到现在,等到我们稍微安闲下来,他们便在我们昏暗的记忆中出现——在我们的记忆中,他们永远顶生动顶有光辉。跟这些人物一起,我们还想到在夜色模糊中玉墀四周的石栏,一直冲上去的殿角,在空中飞翔的蝙蝠。天下至大,难道还有比这些更使我们难忘,还有比最早种在我们心田上的种子更难拔去的吗

时光于是悄悄的过去,即使是在这小城里,世人最不注意的角上,它也不曾停留。说书人所有的仍旧是那把破折扇,那块惊堂木,那个收钱用的小筐箩。我每次到这小城里来第一个总想到他。他说“封神”、说“隋唐”、说“七侠五义”和“精忠传”。渐渐的他比先前更黄更瘦;他的长衫变成了灰绿色;他咳嗽,并且唾血。间或他仍旧吼,但是比先前更衰弱,他的嗓子塌了,喑哑了。听书的也由每次一个或两个制钱给他增加到三个,后来五个,再后来制钱绝迹,每次给他一个铜元。

“再请八个,一个馒头的钱。还有六个;还剩四个;只剩三个了,哪位一动手就够了。”时常将收到的钱数一下,他叹息日子艰难,让客人另外给他增加。

最后一次我到这小城里来,就在不久以前,我已经好几年不曾听说书人的书。我到城隍庙里, (城隍庙早已改成俱乐部,)在月台下面,原来说书人放桌子的地方停着一个卖汤的。我感到一阵失望,城隍庙原先我们看来多么热闹,现在又如何荒凉;它的大殿原先在我们心目中是多么雄伟,现在又如何卑陋;先前我们以为神圣的现在又如何可怜了啊!

“说书的还没有来吗 ”我忍不住问。

卖汤的说他正害病——

“他好几天没有来了。”

说书人死了。我正在城外漫不经意走着,一副灵柩从后面赶上来,我停在路旁让他们过去。他们是两个杠手,另外跟着个拿铁铲的。

“你们抬的是谁 ”

“说书的。”他们中间有人回答。

“说书的死了 ”

他们大概认为我的话没有意思,全不作声。

“他家里人呢 他家里有人吗 ”

“谁知道!我们没听说过。”

他们顺着大路到郊野上去。大路上照满了阳光,郊野上一望几乎看不见行人。我跟在他们后面。这所谓灵柩,其实只是一卷用绳子捆着的芦席,说书人的脚从席子里露出来,不住随着杠手的步伐摆动,他的破长衫的一角直垂到地上,一路上扫着路上的浮土。

我们全不说话。关于说书人,他既然在世界上没有留下家族,我们还有甚么可谈 接着我们转上小路,埋葬的人不久便越过一个土坡,在乱葬岗上停下来了。有谁看见过乱葬岗吗 一片接连着阡陌的荒地,累累的无主坟墓,点缀坟墓的枸杞和野草。就在这里,他们在这些永不会有人来祭扫,人家把他们埋葬后便永远将他们遗忘掉的荒冢中间掘了个坑,然后把说书人放下去,将泥土送下去。

“现在你好到地下去了,带着你的书。”当他们把说书人放下去时候,内中有一位嘲弄的说。

我在旁边看着,毫不动弹的站着。一点不错,说书人,现在你的确应该带着你的书到地下去了;但是当你还活着的时候,你也曾想到这一层,你向这个沉闷的世界吹进一股生气,在人类的平凡生活中,你另外创造一个世人永不可企及的,一个侠义勇敢的天地吗 我站着,直到新的坟墓从地面上耸起来,埋葬的人吸着了烟,然后抛下他们掩埋的新坟走了,不见了,郊野上只剩下我一个人了。这是怎么回事 十字坡现在在哪里 小商河在哪里 截教的瘟癀阵和隋炀帝赏过的琼花又在哪里 凡是回忆中我们以为好的,全是容易过去的,一逝不再来的,这些事先前在我们感觉上全离我们多么近,现在又多么远,多么渺茫,多么空虚!……我抬头望望前面,这个小城的城外多荒凉啊!

(有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( ) (3分)

A.文章中提到初见说书人时,他“声音不高,并且时常咳嗽”,这暗示了他的健康状况不佳,也预示了他悲剧的结局。

B.“一个世人特准的撒谎家”,表明在“我”眼里,说书人讲述的故事虽为虚构却能带给听众美好回忆,而被“世人特准”。

C.听众从给“一个或两个制钱”增加到“五个”,再到给“一个铜元”,这一变化反映了听众对说书人艺术价值的认可。

D.说书人所说的书是关于武松、李逵、十字坡等古典小说或话本作品,这些充满侠义与忠贞的作品让“我”难以忘怀。

6.下列对文本艺术特点的分析鉴赏,不正确的一项是( ) (3分)

A.与说书相伴的“定更炮”“大钟”“云牌”等声音,将抽象的时间付诸听觉,体现说书时间之久与听众沉醉之深。

B.“我”最后一次看到的城隍庙“荒凉” “卑陋”与记忆中的“热闹” “雄伟”形成对比,凸显“我”失落的心情。

C.小说结尾说书人被埋葬在“乱葬岗上”的情节,象征着说书技艺被社会淡忘,暗示中国传统表演艺术的衰微。

D.小说中的“我”与《孔乙己》中的“我”异曲同工,都由旁观者视角呈现社会对苦人的凉薄,情感冷静克制。

7.好的小说离不开生动的细节描写。请指出两处塑造说书人形象的细节并分析。 (4分)

8.有人说本文将“小说叙述者”与“散文抒情者”合二为一,结合文本内容谈谈你的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(44分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,23分)

阅读下面的文言文,完成9~13 小题。

材料一:

余以乾隆三十九年十二月, 自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门,东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒲数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。 日上,正赤如丹,下有红光动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻, 自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

(节选自姚鼐《登泰山记》)

材料二:

黄冈之地多竹,大者如椽。竹工破之,刳去其节,用代陶瓦。比屋皆然,以其价廉而工省也。

子城西北隅雉堞圮毁蓁莽荒秽因作小楼二间,与月波楼通。远吞山光,平挹江濑①,幽阕辽敻②,不可具状。夏宜急雨,有瀑布声;冬宜密雪,有碎玉声。宜鼓琴,琴调虚畅;宜咏诗,诗韵清绝;宜围棋,子声丁丁然;宜投壶,矢声铮铮然。皆竹楼之所助也。

公退之暇,被鹤氅衣,戴华阳巾,手执《周易》一卷,焚香默坐,消遣世虑。江山之外,第见风帆沙鸟,烟云竹树而已。待其酒力醒,茶烟歇,送夕阳,迎素月,亦谪居之胜概也。

(节选自王禹偁《黄冈竹楼记》)

【注】①濑lài: 江滩上的急流 ②敻 xiòng: 遥远

9.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题纸上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑部分超过三处不给分。 (3分)

子城西北□隅□雉堞□圮毁□蓁莽□荒秽□因作□小楼□二间

10.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 ( ) (3分)

A.“越长城之限”的“限”和“崖限当道者”的“限”意思不相同。

B.而,表并列,和《劝学》中“君子博学而日参省乎己”的“而”意义相同。

C.第,只,仅仅,和《陈涉世家》中“藉第令毋斩”的“第”意思不同。

D.《周易》与《诗经》 《尚书》 《礼记》 《乐经》 《春秋》合称“六经”。

11.下列关于材料有关内容的概述,不正确的一项是( ) (3分)

A.材料一在描写泰山观日出的壮景后,还详细描写了游览山顶建筑、观赏山道石刻的过程,全景呈现泰山的古老风貌。

B.材料一将台阶的数量、亭东脚下云雾弥漫等小细节与泰山高耸之大印象结合,在细节特征的刻画中展现泰山的大印象。

C.材料一描写道上冰冻溜滑,石阶几乎无法攀登体现了登山之艰难,全文叙事简洁明快,充分表现雪后登山的特殊情趣。

D.材料二从黄冈竹楼的建造、周边的景致与谪居生活的雅趣、乐趣等方面展开叙述,侧面烘托出作者谪居黄州时的心境。

12.将下列句子翻译成现代汉语。 (10分)

(1)及既上,苍山负雪,明烛天南。 (3分)

(2)回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。 (4分)

(3)比屋皆然,以其价廉而工省也。 (3分)

13.两则材料均借景物寄寓内心的情志,请结合文本分析。 (4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面两首诗,完成14~15题。

夜雨寄北

李商隐

君问归期未有期, 巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

涉江采芙蓉

《古诗十九首》

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁 所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。同心而离居,忧伤以终老。

14.下列对两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( ) (3分)

A.《夜雨寄北》首句一问一答,先停顿,后转折,跌宕有致,极富表现力,其羁旅之愁和不得归之情跃然纸上。

B.《涉江采芙蓉》最后两句为全诗点睛之笔,将一对同心离居的夫妇的痛苦之情准确而又含蓄地表达出来了。

C.《夜雨寄北》直书其事,直写其景,直叙其话,蕴无限深情于质朴无华的词语之中,给人留下无穷的回味。

D.两首诗时代不同,体裁不同,但是在艺术手法和表情达意上有异曲同工之妙,都表达了思乡怀人之情。

15.曲笔抒情是中国古典诗词惯用的手法,其中又以“对写法”最为常见。所谓“对写法”,是指诗人不直抒胸臆,而是从对方着笔,抒情曲折有致。请结合诗句分析两诗中的“对写法”。(6分)

(三)名篇名句默写 (本题共1小题,12分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。 (12分)

(1)小明向学长请教语文学习之法。学长便借用《劝学》中有关行路比喻的两句“ , ”来形象论述积累的重要性。

(2)李白的诗歌充满瑰丽想象, 《梦游天姥吟留别》中,诗人想象仙人身披彩霞,御风而来的两句是: “ , 。 ”

(3)在《琵琶行》中,白居易描写琵琶声在低沉徘徊、几近停顿后,猛然爆发出一阵激越昂扬的强音,将全曲推向高潮的句子是:“ , 。 ”

(4)《赤壁赋》中,苏轼用“ , ”两句概括了曹操的军队在攻破荆州后顺流而下时的军容之盛。

(5)秦观在《鹊桥仙》里赞叹牛郎织女一年一度的“七夕”胜过人间凡俗之爱的诗句是:“ , 。 ”

(6)小刚在进行中国古典诗词的研习时,发现古人常通过“烟”来表情达意,如“ , ” 。

三、语言文字运用 (15分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,7分)

阅读下面的文字,完成17~18题。

地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。总之,只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了,而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京,就一直住在离它不远的地方——五十多年间搬过几次家,可搬来搬去总是在它周围,而且是越搬离它越近了。我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,

太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

17.下列句子中破折号的用法与文中的破折号用法相同的一项是( ) (3分)

A.他们微叹着互答着地说: “唉,天可真凉了——”

B.是谁制的蜡——给你躯体 是谁点的火——点着灵魂

C.但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

D.这令我到底惦着江南了。——这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前。

18.将文中画波浪线的句子改写成“一段段高墙坍圮了,玉砌雕栏散落了,古殿檐头的琉璃剥蚀了,门壁上的朱红淡褪了”,与原句语义基本相同,但表达效果更好,为什么 (4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,8分)

阅读下面的文字,完成19~20题。

最近,一款洗衣液瓶子造型的奶茶走红网络,多地餐饮企业陆续推出类似产品。有人觉得“跨界”包装新奇有趣, A ,如此包装是否会对儿童产生误导,造成误食风险。目前,最早推出“洗衣液奶茶”的南京市某餐饮店已更换奶茶包装, 当地市场监督管理部门也表示,已接到相关投诉,将展开调查。为吸引消费者而努力创新本无可厚非,但无论是产品包装,还是产品本身,一切创新尝试都必须恪守食品安全伦理底线。据媒体报道,此前有不少因外包装相似而误食的事件。可见,包装除了追求新奇好看, B 。一味追求吸引眼球,让产品暗藏安全隐患,最终只会失去市场、失了人心。①食品安全伦理底线守好,②把产品品质和消费者体验放在第一位,③在合理范围内进行创新,④才能不断增大产品的竞争力,⑤使之在市场上赢得口碑、走得长远。

19.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,可少量增删词语,不得改变原意。 (4分)

20.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。 (4分)

四、写作(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求写作。

人生像做菜。

有人说,要等所有材料准备好再下锅,这样更从容;也有人说,可以边准备边下锅,这样更高效。

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于700字。

高一语文参考答案

一、 现代文阅读(31 分)

(一) 现代文阅读Ⅰ (本题共 4 小题, 15 分)

1.(3 分) D 材料一结尾表述的是家国情怀因其情感的厚重和绵长, 所以被视为美学情怀,而不是因为家国情怀被视为美学情怀, 所以它更多地体现为一种既厚重又绵长的家国浓情。 D 选项颠倒了因果关系。

2.(3 分) C 在中国的家法里规定夫妇间得相敬、 女子有着“三从四德” 的标准, 这并不是说中国的家庭是以感情为基础的家庭结构, 而是强调了家庭中的伦理和道德规范。 因此,选项 C 的说法是不正确的。

3.(3 分) B 选项 B 提到中国传统文化中孝道被视为个人品德的核心, 这与材料一中提到的家国情怀中的家与国的统一性相呼应。 孝道的实践不仅体现了对家庭的责任,也是对国家和社会责任感的体现, 因此可以作为支撑材料一观点的论据。 选项 A、 C 和 D 虽然涉及中国的文化和社会现象, 但它们并没有直接关联到家国情怀的核心观点, 即家庭伦理与国家治理的内通性和家国之间的情感联系。

4.(1) 既要保持家的灵活性, 以适应家庭事业的需求和变化; 又要注重家的稳定性, 让家庭成员之间和谐有序。

(2) 现代家庭往往承担着生育、 事业、 教育等多种功能, 要平衡好家庭的功能多元性和主轴明确性。

(3) 吸收、 借鉴传统中国家庭健康、 积极的元素; 同时, 结合现代社会特点, 对传统价值观进行创新和融合。

(4) 在家庭建设中注重家国情怀的培育, 在家庭中培养责任感和纪律性, 进而将这种精

神扩展到对国家的忠诚和奉献。 (一点 2 分, 共 6 分, 答出三点即可)

(二) 现代文阅读Ⅱ (本题共 4 小题, 16 分)

5.(3 分) C 在文章中, 随着时间的推移, 说书人的健康状况恶化, 听众数量减少, 他收到的钱数虽然有所增加, 但这并不是因为听众对他艺术价值的认可增加, 而是反映了他的处境变得更加艰难, 听众出于同情而给予更多的施舍。 这一变化实际上反映了说书人艺术的逐渐消逝和传统艺术在现代社会中被边缘化的趋势。

6.(3 分) D 《孔乙己》 中的“我” 更多是以一种旁观者的角度去讲述故事, 而《说书人》中的“我” 则更多地表现出了对说书人命运的同情和对传统艺术的怀念。 二者的情感态度并不一致。

7.(1) 通过说书人的外在形象, 从“穿蓝布长衫, 脸很黄很瘦” 到“渐渐比先前更黄更瘦”“长衫变成了灰绿色” , 直至最后着“破长衫” 下葬, 表现了说书人日益困苦的生活境况。

(2) 通过说书人的随身物品, 从“断腿的板桌” 、 “黑色的扇面已经不见” 的折扇、 “向庙祝租来” 的桌子和板凳等细节, 写出了说书人的生活困窘。

(3) 通过说书人的表演状态, 从先前的“声音不高, 时常咳嗽, 但是很清楚” 到后来的“仍旧吼, 但是比先前更衰弱” , 刻画了身体日益衰败但依然热爱、 坚守艺术的说书人形象。

(4) 通过说书人简洁而有感染力的语言, 如向客人讨钱的时的话语, 展现了说书人的幽

默机智, 也反映了他在虽然叹息日子但依然乐观的心态。 (一点 2 分, 共 4 分, 答出两点即可)

8.( 1) 情节叙述完整: 文本详细地叙述了 “ 我” 与说书人的相遇、 说书人说书的场景、 说书人生活的变化以及他最后的离世和埋葬的过程。 这符合小说叙述者的叙事方式, 能够完整地展现一个人物的命运轨迹。

( 2) 情感抒发真挚深沉: 文中有大量抒情性的语句, 如 “ 在我们这些愚昧的心目中, 一切曾使我们欢喜和曾使我们苦痛的全过去了, 全随了岁月暗淡了, 终至于消灭了; 只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物, 直到现在, 等到我们稍微安闲下来, 他们便在我们昏暗的记忆中出现” 等语句, 表达了 “我” 对说书人的复杂情感。 具有散文抒情者的特点。

( 3) 抒情与叙述融合自然: 本文将小说叙述者和散文抒情者的角色融合在一起, 通过叙述说书人的生活和艺术, 同时抒发了对这一职业的深刻情感和思考。 这种融合使得文章既有故事的吸引力, 又有散文的深度和情感, 展现了作者对说书人这一职业的复杂情感和对传统文化的深刻理解, 增强了作品的感染力。 ( 一点 2 分, 共 6 分, 其他答案言之成理也可)

二、 古代诗文阅读( 44 分)

( 一) 文言文阅读( 本题共 5 小题, 23 分)

9.( 3 分) BDF

句意: 子城的西北角上, 矮墙毁坏, 长着茂密的野草, 一片荒秽, 我于是就地建造小竹楼两间。

10.( 3 分) B.“ 君子博学而日参省乎己” 的“ 而” 表递进。

11.( 3 分) A 山上的古建筑和石刻应该是略写。

12.( 1) 等到已经登上山顶, 只见青黑色的山上覆盖着白雪, 雪反射的光照亮了南面的天空。( 重要字词: 及 负 烛) ( 3 分)

( 2) 回头看日观峰以西的山峰, 有的被日光照到, 有的没照到, 或红或白, 颜色错杂,都像弯腰曲背鞠躬致敬的样子。 ( 重要字词: 或 绛皓 偻) ( 4 分)

( 3) 家家房屋都是这样, 因为竹瓦价格便宜而且又省工。 ( 重要字词: 比屋 然 以)( 3 分)

13.( 1) 甲文通过描写泰山的神秀壮丽, 表达了对祖国大好河山的热爱, 同时亦抒发了离弃官场的决绝之志、 对未来生活的期待之情以及对自我独立人格的坚守。

( 2) 乙文通过描写竹楼周边的美景抒发了作者谪居黄州后恬淡闲适的心境。 ( 一点 2 分,共 4 分)

( 二) 古代诗歌阅读( 本题共 2 小题, 9 分)

14.(3 分)B( 直接抒情)

15.(6 分)参考答案:

《涉江采芙蓉》 ( 答出任何一点得 3 分)

①从主人公为女子角度作答: “ 还顾望旧乡, 长路漫浩浩” , 这句诗转换视角, 从男子视角落笔, 想象远方的丈夫此刻也正带着无限思念, 回望妻子所在的故乡, 强化了思念之情的表达效果。

②从主人公为男子角度作答: “ 涉江采芙蓉, 兰泽多芳草。 采之欲遗谁? 所思在远道。 ”前四句想象妻子女渡江采集荷花, 散发着兰草香气的沼泽地里长着很多芳香的草。 可是妻

子采了荷花要送给谁呢? 她所思念的人在遥远的地方。 虚写对方的思念之情来表达丈夫对

妻子的思念之情。

《夜雨寄北》 (答出任何一点得 3 分)

①首句“君问归期未有期” : 诗人从对方(“君” ) 的询问写起, “君问归期” , 想象妻子(或友人) 来信询问他何时归家。 而“未有期” 则是诗人现实的无奈回答, 自己也不知道什么时候能够回去。 通过这种从对方思念自己的角度入手的写法, 一开始就营造出一种两地相思的氛围。

②后两句“何当共剪西窗烛, 却话巴山夜雨时” , 诗人想象着将来有一天与妻子( 或友人)相聚, 在西窗下剪去燃尽的烛芯的温馨场景。 这里不是直接写自己对团聚的渴望, 而是通过想象对方与自己团聚的画面来表达。 接着, “却话巴山夜雨时” , 诗人进一步想象在团聚之后, 两人一起谈论当下自己在巴山夜雨时的孤独与思念。 这种跨越时空的对写, 使诗歌的情感更加深沉、 绵远。

( 三) 名篇名句默写(本题共 1 小题, 12 分)

16.( 12 分) (1) 故不积跬步, 无以至千里

( 2) 霓为衣兮风为马, 云之君兮纷纷而来下

( 3) 银瓶乍破水浆迸, 铁骑突出刀枪鸣

( 4) 舳舻千里, 旌旗蔽空

( 5) 金风玉露一相逢 , 便胜却人间无数

( 6) 云青青兮欲雨 水澹澹兮生烟 / 谈笑间 樯橹灰飞烟灭

暧暧远人村 依依城里烟 / 大漠孤烟直 长河落日圆

日照香炉生紫烟 遥看瀑布挂前川 / 南朝四百八十寺 多少楼台烟雨中

城阙辅三秦 风烟望五津 / 烟笼寒水月笼沙 夜泊秦淮近酒家

最是一年春好处 绝胜烟柳满皇都

三、 语言文字运用(15 分)

( 一) 语言文字运用 I( 本题共 2 小题, 7 分)

17.( 3 分) C 都是解释说明。 ( A.表示声音的延长;B.语意的递进或者强调;D.表示转换话题)

18.参考答案:

( 1) 手法上, 原句运用了拟人的修辞手法, 用“浮夸” “炫耀” 修饰“琉璃” 和“朱红”,这体现出四百年前地坛华丽辉煌的风貌, 更反衬出它现在的荒芜与衰败。

( 2) 句式上, 原句用“它” 作主语, “剥蚀、 淡褪、 坍圮、 散落” 动词提前, 强调了这些动作以及动作发出者——地坛, 更加突出了地坛的沧桑变化, 强化了一种凋零衰亡的味道, 这也映照了作者的遭遇与心境。

( 3) 语序上, 原句的四个动词的顺序呈递进关系, “剥蚀” 和“淡褪” 是表面的, 程度较浅, “坍圮” 就是进一步的质的毁灭, 而“散落” 代表零落衰亡。

所以原句表达效果更好。 (一点 2 分, 共 4 分, 答出两点即可)

( 二) 语言文字运用Ⅱ ( 本题共 2 小题, 8 分)

19.本句中有二处语病。 第①句主语不一致, 应是“ 守好食品安全伦理底线” 或改为

“ 把食品安全伦理底线守好” ; 第④句搭配不当, 应改为“ 增强” “ 提升” 等。 ( 每处 2 分, 共 4 分)

20. A 也有人质疑 ( 答出“ 质疑” 给 2 分, 如答“ 有不同看法” 等给 1 分) B.还必须注重安全( 还要关注各类安全隐患) ( 每句 2 分, 共 4 分)

四、 写作( 60 分)

21.( 60 分) 这是一道材料作文题, 材料很简练, 由两个分句组成, 最大的特征是中间用分号“ ; ” 断开。 把人生比作做菜, 等所有材料准备好再下锅, 就像是在做人生规划, 先想清楚自己的目标、 路径, 把需要的“ 材料” 都准备好, 比如知识、 技能、 经验等等,然后再去行动, 这样会比较从容, 心里有底。

而边准备边下锅, 就像是更注重实践和尝试, 在做的过程中不断学习和完善, 可能会更高效地利用时间, 也能在实践中发现新的机会和可能。

每个人的人生都不同, 适合自己的才是最好的。 我们可以根据自己的性格、 目标等等,去选择更适合自己的“ 做菜” 方式。

立意角度参考:

1. 规划与即兴:

等待所有材料准备好再下锅: 象征着人生中的规划与准备。 通过详尽的计划和充分的准备, 可以更从容地面对未来的挑战, 减少意外和失误。 这种立意强调“ 凡事预则立, 不预则废” 的道理。

边准备边下锅: 则代表着即兴与灵活。 在人生的旅途中, 有时候无法完全预见所有的困难和挑战, 因此需要在行进中不断调整和优化自己的策略。 这种立意强调适应性和应变能力的重要性。

2. 完美主义与实用主义:

等待所有材料: 也可以被解读为完美主义者的选择。 他们追求完美和极致, 不愿意在条件不充分的情况下开始行动。

边准备边下锅: 则更符合实用主义者的心态。 他们更注重实际效果和效率, 认为在行动中不断完善和调整才是达成目标的最佳途径。

3. 勇气与谨慎:

等待所有材料: 可能反映出一种谨慎和稳健的态度。 在人生的重要决策中, 谨慎地权衡利弊、 做好充分准备是非常重要的。

边准备边下锅: 则需要一定的勇气和冒险精神。 敢于在不确定中前行, 勇于面对挑战和未知, 是这种立意的核心。

4. 平衡与选择:

还可以从平衡的角度来立意。 在人生中, 既不能完全依赖规划( 因为总会有意外发生) ,也不能毫无计划地盲目行动。 找到适合自己的平衡点, 在规划和即兴之间做出明智的选择,是通往成功的关键。

总之, 这个作文题目可以从多个角度进行审题和立意, 关键在于理解并阐述不同选择背后的逻辑和价值观。

评分标准按照高考要求。

附参考译文:

材料一:

我在乾隆三十九年(1774 年)十二月从京城里出发, 冒着风雪启程, 经过齐河县、 长清县, 穿过泰山西北面的山谷, 跨过长城的城墙, 到达泰安。 这月 28 日, 我和泰安知府朱孝纯从南边的山脚登山。 攀行四十五里远, 道路都是石板砌成的石级, 那些台阶共有七千多级。

泰山正南面有三条水道, (其中)中谷的水环绕泰安城, 这就是郦道元书中所说的环水。 我起初顺着中谷进去。 (沿着小路)走了不到一半, 翻过中岭, 再沿着西边的水道走, 就到了泰山的巅顶。 古时候登泰山, 沿着东边的水道进入, 道路中有座天门。 这东边的山谷, 古时候称它为“天门溪水” , 是我没有到过的。 现在(我)经过的中岭和山顶, 挡在路上的像门槛一样的山崖, 世上人都称它为“天门” 。 一路上大雾弥漫、 冰冻溜滑, 石阶几乎无法攀登。 等到已经登上山顶, 只见青黑色的山上覆盖着白雪, 雪反射的光照亮了南面的天空。 远望夕阳映照着泰安城, 汶水、 徂徕山就像是一幅美丽的山水画, 停留在半山腰处的云雾, 又像是一条舞动的飘带似的。

戊申这一天是月底, 五更的时候, 我和子颖坐在日观亭里, 等待日出。 这时大风扬起的积雪扑面打来。 日观亭东面从脚底往下一片云雾弥漫, 依稀可见云中几十个白色的像骰子似的东西, 那是山峰。 天边的云彩形成一条线(呈现出)奇异的颜色, 一会儿又变成五颜六色的。

太阳升上来了, 红的像朱砂一样, 下面有红光晃动摇荡着托着它。 有人说, 这是东海。 回头看日观峰以西的山峰, 有的被日光照到, 有的没照到, 或红或白, 颜色错杂, 都像弯腰曲背鞠躬致敬的样子。

日观亭西面有一座东岳大帝庙, 又有一座碧霞元君(东岳大帝的女儿)庙。皇帝的行宫(出外巡行时居住的处所)就在碧霞元君庙的东面。 这一天, (还)观看了路上的石刻, 都是从唐朝显庆年间以来的, 那些更古老的石碑都已经模糊或缺失了。 那些偏僻不对着道路的石刻,都赶不上去看了。

材料二:

黄冈地方盛产竹子, 大的粗如椽子。 竹匠剖开它, 削去竹节, 用来代替陶瓦。 家家房屋都是这样, 因为竹瓦价格便宜而且又省工。

子城的西北角上, 矮墙毁坏, 长着茂密的野草, 一片荒秽, 我于是就地建造小竹楼两间,与月波楼相接连。 登上竹楼, 远眺可以尽览山色, 平视可以将江滩、 碧波尽收眼底。 那清幽静谧、 辽阔绵远的景象, 实在无法一一描述出来。 夏天宜有急雨, 人在楼中如听到瀑布声;

冬天遇到大雪飘零也很相宜, 好像碎琼乱玉的敲击声。 这里适宜弹琴, 琴声清虚和畅; 这里适宜吟诗, 诗的韵味清雅绝妙; 这里适宜下棋, 棋子声丁丁动听, 这里适宜投壶, 箭声铮铮悦耳。 这些都是竹楼所促成的。

公务办完后的空闲时间, 披着鹤氅, 戴着华阳巾, 手执一卷《周易》 , 焚香默坐于楼中,能排除世俗杂念。 这里江山形胜之外, 只见轻风扬帆, 沙上禽鸟, 云烟竹树一片而已。 等到酒醒之后, 茶炉的烟火已经熄灭, 送走落日, 迎来皓月, 这也是谪居生活中的一大乐事。

高一语文试题卷

考生须知:

1.本试卷分试题卷和答题卷,满分150分,考试时间 120分钟。

2.答题前,在答题卷指定区域填写考生相关信息,并填涂相应数字。

3.所有答案必须写在答题卷上,写在试题卷上无效。

4.考试结束后,只需上交答题卷。

一、现代文阅读 (31分)

(一)现代文阅读Ⅰ (本题共4小题,15分)

阅读下面的文字,完成1~4题。

材料一:

家国情怀是一种人类的共通意识,但中国人的家国情怀有它的特殊性。

第一,家与国的统一性。中国社会以家为本位。西安半坡所发掘的距今六千年前的仰韶文化遗址有着大量的适合于一夫一妻居住的小屋子,显然,家是这个部落的基本单位。由家到家族再到胞族,由胞族到胞族联盟,在此基础上,扩大到非血缘关系的社会联盟,由此出现了中国最早的准国家性质的社会。尽管此后在国家层面上,血缘关系的实际意义有所淡化,但它一直是中国社会结构的精神纽带。家庭伦理用于治国就成为政治原则。治家与治国具有内通性,所以《大学》说“治国必先齐其家” “一家仁,一国兴仁”。

第二,国与族的统一性。国是政权概念,族是种群概念。中国这块大地上,存在过许多民族。这许多民族,不管是共时态存在还是历时态存在,均可以寻到某种内在的关系。族与族之间的关系有两种:一为血缘性,另为社会性。民族之间不只是存在着血缘性的关系,也还存在社会性的关系,其中最主要是文化关系。文化关系当它内化为民族精神,就具有类血缘的意义,这就是说,民族不只是具有自然的血缘性,还具有文化的血缘性。

第三,国与国民、国土(国域)的统一性。中国的国土其核心地区是相当稳定的。谈到中国,人们会自然地联系到中国这一疆域。这疆域既是国之域,也是民之家。《逸周书》云:“国有本,有干,有伦质,有枢体。土地,本也;人民,干也;敌(他)国侔交,权也;政教顺成,伦质也;君臣和(悦),枢体也。”这是说,国土即疆土是国家之本;国民是国家主干;国权是国家的基础,与他国进行交往,国权是首位的原则;国学即“伦质”,是国家意识形态;君臣和睦是国家稳固的枢机即关键。在中华民族的意识中,国家、国土、国民、国君、国权、国学、国枢是一体的。

家国情怀究其本是一种哲学意识,是人对其本——家与国的意识。与别的哲学意识不同的是家国意识的突出特点是情理合一。在生活中,家国情怀与其说更多地体现为一种理念,还不如说更多地体现为一种情感——一种既厚重又绵长的家国浓情。正因为如此,家国情怀也被视为一种美学情怀。

(摘编自陈望衡《中国美学的“家国情怀”》)

材料二:

中国的家是一个事业组织,家的大小是依着事业的大小而决定。如果事业小,夫妇两人的合作已够应付,这个家也可以小得等于家庭;如果事业大,超过了夫妇两人所能担负时,兄弟伯叔全可以集合在一个大家里。这说明了我们乡土社会中家的大小变异可以很灵活。但不论大小上差别到什么程度,结构原则上却是一贯的、单系的差序格局。

以生育社群来担负其他很多的功能,使这社群中各分子的关系的内容也发生了变化。在西洋家庭团体中,夫妇是主轴,夫妇共同经营生育事务,子女在这团体中是配角,他们长成了就离开这团体。在他们,政治、经济、宗教等功能有其他团体来担负,不在家庭的分内。夫妇成为主轴,两性之间的感情是凝合的力量。两性感情的发展,使他们的家庭成了获取生活上安慰的中心。我在《美国人性格》一书中曾用“生活堡垒”一词去形容它。

在我们的乡土社会中,家的性质在这方面有着显著的差别。我们的家是个绵续性的事业社群,它的主轴是在父子之间,在婆媳之间,是纵的,不是横的。夫妇成了配轴。配轴虽则和主轴一样并不是临时性的,但是这两轴却都被事业的需要而排斥了普通的感情。我所谓普通的感情是和纪律相对照的。一切事业都不能脱离效率的考虑。求效率就得讲纪律;纪律排斥私情的宽容。在中国的家庭里有家法,在夫妇间得相敬,女子有着“三从四德”的标准,亲子间讲究负责和服从。这些都是事业社群里的特色。

(摘编自《乡土中国·家族》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( ) (3分)

A.家与国的统一性表明中国社会以家为本位,由小家扩大至社会联盟,家庭伦理可用于国家治理。

B.国与族的统一性强调了民族间的血缘和社会性关系,尤其是文化关系在民族认同中的重要性。

C.国与国民、国土的统一性体现了国土的稳定性,认为国土是国民的家,国民是国家的主干。

D.家国情怀更多地体现为一种既厚重又绵长的家国浓情,这是因为家国情怀被视为一种美学情怀。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( ) (3分)

A.《大学》中“欲治其国者,先齐其家”“一家仁,一国兴仁”等观念,体现了中国社会治家与治国原则上的内通性。

B.《逸周书》 “国有本,有干,有伦质,有枢体。土地,本也;人民,干也”很好地体现了国与国民、国土一体化特征。

C.在中国的家法里规定夫妇间得相敬、女子有着“三从四德”的标准,这说明中国的家庭是以感情为基础的家庭结构。

D.两则材料在探讨“家”的概念时,都涉及了家的功能性、动态性以及情感与价值观等内容,揭示了“家”的普遍属性。

3.下列选项中,最适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( ) (3分)

A.中国古代的家族制度正在逐步消失,现代社会推崇个人主义,家庭结构变得更独立和自由。

B.传统文化中的孝道被视为中国人品德的核心,它强调尊敬父母,进而推及对家庭、社会的责任。

C.汉代的察举制不仅考察人才的学问,更重视人才的品行,为平民子弟参与国家事务打开了通道。

D.在中国历史上,家族企业往往比个人创业更容易成功,因为它们能够利用家族网络和资源。

4.请结合材料,谈谈在接续传统的基础上如何加强现代家庭建设。 (6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成5~8题。

说书人 (节选)

师陀

我第一次看见说书人是在这个小城里。在城隍庙月台下面,他放一张断腿板桌,周围——前面和两旁,放几条板凳。他是个中年人,穿一件蓝布长衫,脸很黄很瘦。他有一把折扇——黑色的扇面已经不见了,一块惊堂木——又叫作醒木,一个收钱用的小笸箩,这便是他的一切。桌子和板凳是他向庙祝租来的。他说武松在景阳冈打虎,说李逵从酒楼上跳下去,说十字坡跟快活林,大名府与扈家庄。他的声音不高,并且时常咳嗽,但是很清楚,有时候他要学鲁智深大吼,喽啰们呐喊。他用折扇打、刺、砍、劈,说到关节处把惊堂木一拍,听书的每次给他一个或两个制钱。

这无疑是一种贱业。我不知道别人对于这种职业抱的态度;但是如其有人教我填志愿书,即使现在,我仍会宁可让世间最爱我的人去失望,放弃为人敬仰的空中楼阁——什么英雄,什么将军,什么学者,什么大僚,全由他去!我甘心将这些台衔让给别人,在我自己的大名下面,毫不踌躇的写上——

说书人,一个世人特准的撒谎家!

我很难说出所以要如此决定的理由;也许这是唯一的理由,我觉得这种职业可爱,另外,或者我应该说我被他迷住了。

实际上我们全被迷住了。他从傍晚直说到天黑,一会儿定更炮响过,接着是寺院里的大钟。再接着,鼓楼上的云牌。当这些声音一个跟着一个以它们宏大的为人熟悉的声调响过之后,摊肆全被收去,庙里安静下来,在黑暗中只有说书人和他的听客。其实只剩下了个数百年前的大盗刘唐,或根本不曾存在过的莽夫武松——这时候,即使过后回想起来,还有甚么是比这更令人感动的 在我们这些愚昧的心目中,一切曾使我们欢喜和曾使我们苦痛的全过去了,全随了岁月暗淡了;终至于消灭了;只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物,直到现在,等到我们稍微安闲下来,他们便在我们昏暗的记忆中出现——在我们的记忆中,他们永远顶生动顶有光辉。跟这些人物一起,我们还想到在夜色模糊中玉墀四周的石栏,一直冲上去的殿角,在空中飞翔的蝙蝠。天下至大,难道还有比这些更使我们难忘,还有比最早种在我们心田上的种子更难拔去的吗

时光于是悄悄的过去,即使是在这小城里,世人最不注意的角上,它也不曾停留。说书人所有的仍旧是那把破折扇,那块惊堂木,那个收钱用的小筐箩。我每次到这小城里来第一个总想到他。他说“封神”、说“隋唐”、说“七侠五义”和“精忠传”。渐渐的他比先前更黄更瘦;他的长衫变成了灰绿色;他咳嗽,并且唾血。间或他仍旧吼,但是比先前更衰弱,他的嗓子塌了,喑哑了。听书的也由每次一个或两个制钱给他增加到三个,后来五个,再后来制钱绝迹,每次给他一个铜元。

“再请八个,一个馒头的钱。还有六个;还剩四个;只剩三个了,哪位一动手就够了。”时常将收到的钱数一下,他叹息日子艰难,让客人另外给他增加。

最后一次我到这小城里来,就在不久以前,我已经好几年不曾听说书人的书。我到城隍庙里, (城隍庙早已改成俱乐部,)在月台下面,原来说书人放桌子的地方停着一个卖汤的。我感到一阵失望,城隍庙原先我们看来多么热闹,现在又如何荒凉;它的大殿原先在我们心目中是多么雄伟,现在又如何卑陋;先前我们以为神圣的现在又如何可怜了啊!

“说书的还没有来吗 ”我忍不住问。

卖汤的说他正害病——

“他好几天没有来了。”

说书人死了。我正在城外漫不经意走着,一副灵柩从后面赶上来,我停在路旁让他们过去。他们是两个杠手,另外跟着个拿铁铲的。

“你们抬的是谁 ”

“说书的。”他们中间有人回答。

“说书的死了 ”

他们大概认为我的话没有意思,全不作声。

“他家里人呢 他家里有人吗 ”

“谁知道!我们没听说过。”

他们顺着大路到郊野上去。大路上照满了阳光,郊野上一望几乎看不见行人。我跟在他们后面。这所谓灵柩,其实只是一卷用绳子捆着的芦席,说书人的脚从席子里露出来,不住随着杠手的步伐摆动,他的破长衫的一角直垂到地上,一路上扫着路上的浮土。

我们全不说话。关于说书人,他既然在世界上没有留下家族,我们还有甚么可谈 接着我们转上小路,埋葬的人不久便越过一个土坡,在乱葬岗上停下来了。有谁看见过乱葬岗吗 一片接连着阡陌的荒地,累累的无主坟墓,点缀坟墓的枸杞和野草。就在这里,他们在这些永不会有人来祭扫,人家把他们埋葬后便永远将他们遗忘掉的荒冢中间掘了个坑,然后把说书人放下去,将泥土送下去。

“现在你好到地下去了,带着你的书。”当他们把说书人放下去时候,内中有一位嘲弄的说。

我在旁边看着,毫不动弹的站着。一点不错,说书人,现在你的确应该带着你的书到地下去了;但是当你还活着的时候,你也曾想到这一层,你向这个沉闷的世界吹进一股生气,在人类的平凡生活中,你另外创造一个世人永不可企及的,一个侠义勇敢的天地吗 我站着,直到新的坟墓从地面上耸起来,埋葬的人吸着了烟,然后抛下他们掩埋的新坟走了,不见了,郊野上只剩下我一个人了。这是怎么回事 十字坡现在在哪里 小商河在哪里 截教的瘟癀阵和隋炀帝赏过的琼花又在哪里 凡是回忆中我们以为好的,全是容易过去的,一逝不再来的,这些事先前在我们感觉上全离我们多么近,现在又多么远,多么渺茫,多么空虚!……我抬头望望前面,这个小城的城外多荒凉啊!

(有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( ) (3分)

A.文章中提到初见说书人时,他“声音不高,并且时常咳嗽”,这暗示了他的健康状况不佳,也预示了他悲剧的结局。

B.“一个世人特准的撒谎家”,表明在“我”眼里,说书人讲述的故事虽为虚构却能带给听众美好回忆,而被“世人特准”。

C.听众从给“一个或两个制钱”增加到“五个”,再到给“一个铜元”,这一变化反映了听众对说书人艺术价值的认可。

D.说书人所说的书是关于武松、李逵、十字坡等古典小说或话本作品,这些充满侠义与忠贞的作品让“我”难以忘怀。

6.下列对文本艺术特点的分析鉴赏,不正确的一项是( ) (3分)

A.与说书相伴的“定更炮”“大钟”“云牌”等声音,将抽象的时间付诸听觉,体现说书时间之久与听众沉醉之深。

B.“我”最后一次看到的城隍庙“荒凉” “卑陋”与记忆中的“热闹” “雄伟”形成对比,凸显“我”失落的心情。

C.小说结尾说书人被埋葬在“乱葬岗上”的情节,象征着说书技艺被社会淡忘,暗示中国传统表演艺术的衰微。

D.小说中的“我”与《孔乙己》中的“我”异曲同工,都由旁观者视角呈现社会对苦人的凉薄,情感冷静克制。

7.好的小说离不开生动的细节描写。请指出两处塑造说书人形象的细节并分析。 (4分)

8.有人说本文将“小说叙述者”与“散文抒情者”合二为一,结合文本内容谈谈你的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(44分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,23分)

阅读下面的文言文,完成9~13 小题。

材料一:

余以乾隆三十九年十二月, 自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门,东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒲数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。 日上,正赤如丹,下有红光动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻, 自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

(节选自姚鼐《登泰山记》)

材料二:

黄冈之地多竹,大者如椽。竹工破之,刳去其节,用代陶瓦。比屋皆然,以其价廉而工省也。

子城西北隅雉堞圮毁蓁莽荒秽因作小楼二间,与月波楼通。远吞山光,平挹江濑①,幽阕辽敻②,不可具状。夏宜急雨,有瀑布声;冬宜密雪,有碎玉声。宜鼓琴,琴调虚畅;宜咏诗,诗韵清绝;宜围棋,子声丁丁然;宜投壶,矢声铮铮然。皆竹楼之所助也。

公退之暇,被鹤氅衣,戴华阳巾,手执《周易》一卷,焚香默坐,消遣世虑。江山之外,第见风帆沙鸟,烟云竹树而已。待其酒力醒,茶烟歇,送夕阳,迎素月,亦谪居之胜概也。

(节选自王禹偁《黄冈竹楼记》)

【注】①濑lài: 江滩上的急流 ②敻 xiòng: 遥远

9.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题纸上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑部分超过三处不给分。 (3分)

子城西北□隅□雉堞□圮毁□蓁莽□荒秽□因作□小楼□二间

10.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 ( ) (3分)

A.“越长城之限”的“限”和“崖限当道者”的“限”意思不相同。

B.而,表并列,和《劝学》中“君子博学而日参省乎己”的“而”意义相同。

C.第,只,仅仅,和《陈涉世家》中“藉第令毋斩”的“第”意思不同。

D.《周易》与《诗经》 《尚书》 《礼记》 《乐经》 《春秋》合称“六经”。

11.下列关于材料有关内容的概述,不正确的一项是( ) (3分)

A.材料一在描写泰山观日出的壮景后,还详细描写了游览山顶建筑、观赏山道石刻的过程,全景呈现泰山的古老风貌。

B.材料一将台阶的数量、亭东脚下云雾弥漫等小细节与泰山高耸之大印象结合,在细节特征的刻画中展现泰山的大印象。

C.材料一描写道上冰冻溜滑,石阶几乎无法攀登体现了登山之艰难,全文叙事简洁明快,充分表现雪后登山的特殊情趣。

D.材料二从黄冈竹楼的建造、周边的景致与谪居生活的雅趣、乐趣等方面展开叙述,侧面烘托出作者谪居黄州时的心境。

12.将下列句子翻译成现代汉语。 (10分)

(1)及既上,苍山负雪,明烛天南。 (3分)

(2)回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。 (4分)

(3)比屋皆然,以其价廉而工省也。 (3分)

13.两则材料均借景物寄寓内心的情志,请结合文本分析。 (4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面两首诗,完成14~15题。

夜雨寄北

李商隐

君问归期未有期, 巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

涉江采芙蓉

《古诗十九首》

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁 所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。同心而离居,忧伤以终老。

14.下列对两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( ) (3分)

A.《夜雨寄北》首句一问一答,先停顿,后转折,跌宕有致,极富表现力,其羁旅之愁和不得归之情跃然纸上。

B.《涉江采芙蓉》最后两句为全诗点睛之笔,将一对同心离居的夫妇的痛苦之情准确而又含蓄地表达出来了。

C.《夜雨寄北》直书其事,直写其景,直叙其话,蕴无限深情于质朴无华的词语之中,给人留下无穷的回味。

D.两首诗时代不同,体裁不同,但是在艺术手法和表情达意上有异曲同工之妙,都表达了思乡怀人之情。

15.曲笔抒情是中国古典诗词惯用的手法,其中又以“对写法”最为常见。所谓“对写法”,是指诗人不直抒胸臆,而是从对方着笔,抒情曲折有致。请结合诗句分析两诗中的“对写法”。(6分)

(三)名篇名句默写 (本题共1小题,12分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。 (12分)

(1)小明向学长请教语文学习之法。学长便借用《劝学》中有关行路比喻的两句“ , ”来形象论述积累的重要性。

(2)李白的诗歌充满瑰丽想象, 《梦游天姥吟留别》中,诗人想象仙人身披彩霞,御风而来的两句是: “ , 。 ”

(3)在《琵琶行》中,白居易描写琵琶声在低沉徘徊、几近停顿后,猛然爆发出一阵激越昂扬的强音,将全曲推向高潮的句子是:“ , 。 ”

(4)《赤壁赋》中,苏轼用“ , ”两句概括了曹操的军队在攻破荆州后顺流而下时的军容之盛。

(5)秦观在《鹊桥仙》里赞叹牛郎织女一年一度的“七夕”胜过人间凡俗之爱的诗句是:“ , 。 ”

(6)小刚在进行中国古典诗词的研习时,发现古人常通过“烟”来表情达意,如“ , ” 。

三、语言文字运用 (15分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,7分)

阅读下面的文字,完成17~18题。

地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。总之,只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了,而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京,就一直住在离它不远的地方——五十多年间搬过几次家,可搬来搬去总是在它周围,而且是越搬离它越近了。我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,

太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

17.下列句子中破折号的用法与文中的破折号用法相同的一项是( ) (3分)

A.他们微叹着互答着地说: “唉,天可真凉了——”

B.是谁制的蜡——给你躯体 是谁点的火——点着灵魂

C.但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

D.这令我到底惦着江南了。——这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前。

18.将文中画波浪线的句子改写成“一段段高墙坍圮了,玉砌雕栏散落了,古殿檐头的琉璃剥蚀了,门壁上的朱红淡褪了”,与原句语义基本相同,但表达效果更好,为什么 (4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,8分)

阅读下面的文字,完成19~20题。

最近,一款洗衣液瓶子造型的奶茶走红网络,多地餐饮企业陆续推出类似产品。有人觉得“跨界”包装新奇有趣, A ,如此包装是否会对儿童产生误导,造成误食风险。目前,最早推出“洗衣液奶茶”的南京市某餐饮店已更换奶茶包装, 当地市场监督管理部门也表示,已接到相关投诉,将展开调查。为吸引消费者而努力创新本无可厚非,但无论是产品包装,还是产品本身,一切创新尝试都必须恪守食品安全伦理底线。据媒体报道,此前有不少因外包装相似而误食的事件。可见,包装除了追求新奇好看, B 。一味追求吸引眼球,让产品暗藏安全隐患,最终只会失去市场、失了人心。①食品安全伦理底线守好,②把产品品质和消费者体验放在第一位,③在合理范围内进行创新,④才能不断增大产品的竞争力,⑤使之在市场上赢得口碑、走得长远。

19.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,可少量增删词语,不得改变原意。 (4分)

20.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。 (4分)

四、写作(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求写作。

人生像做菜。

有人说,要等所有材料准备好再下锅,这样更从容;也有人说,可以边准备边下锅,这样更高效。

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于700字。

高一语文参考答案

一、 现代文阅读(31 分)

(一) 现代文阅读Ⅰ (本题共 4 小题, 15 分)

1.(3 分) D 材料一结尾表述的是家国情怀因其情感的厚重和绵长, 所以被视为美学情怀,而不是因为家国情怀被视为美学情怀, 所以它更多地体现为一种既厚重又绵长的家国浓情。 D 选项颠倒了因果关系。

2.(3 分) C 在中国的家法里规定夫妇间得相敬、 女子有着“三从四德” 的标准, 这并不是说中国的家庭是以感情为基础的家庭结构, 而是强调了家庭中的伦理和道德规范。 因此,选项 C 的说法是不正确的。

3.(3 分) B 选项 B 提到中国传统文化中孝道被视为个人品德的核心, 这与材料一中提到的家国情怀中的家与国的统一性相呼应。 孝道的实践不仅体现了对家庭的责任,也是对国家和社会责任感的体现, 因此可以作为支撑材料一观点的论据。 选项 A、 C 和 D 虽然涉及中国的文化和社会现象, 但它们并没有直接关联到家国情怀的核心观点, 即家庭伦理与国家治理的内通性和家国之间的情感联系。

4.(1) 既要保持家的灵活性, 以适应家庭事业的需求和变化; 又要注重家的稳定性, 让家庭成员之间和谐有序。

(2) 现代家庭往往承担着生育、 事业、 教育等多种功能, 要平衡好家庭的功能多元性和主轴明确性。

(3) 吸收、 借鉴传统中国家庭健康、 积极的元素; 同时, 结合现代社会特点, 对传统价值观进行创新和融合。

(4) 在家庭建设中注重家国情怀的培育, 在家庭中培养责任感和纪律性, 进而将这种精

神扩展到对国家的忠诚和奉献。 (一点 2 分, 共 6 分, 答出三点即可)

(二) 现代文阅读Ⅱ (本题共 4 小题, 16 分)

5.(3 分) C 在文章中, 随着时间的推移, 说书人的健康状况恶化, 听众数量减少, 他收到的钱数虽然有所增加, 但这并不是因为听众对他艺术价值的认可增加, 而是反映了他的处境变得更加艰难, 听众出于同情而给予更多的施舍。 这一变化实际上反映了说书人艺术的逐渐消逝和传统艺术在现代社会中被边缘化的趋势。

6.(3 分) D 《孔乙己》 中的“我” 更多是以一种旁观者的角度去讲述故事, 而《说书人》中的“我” 则更多地表现出了对说书人命运的同情和对传统艺术的怀念。 二者的情感态度并不一致。

7.(1) 通过说书人的外在形象, 从“穿蓝布长衫, 脸很黄很瘦” 到“渐渐比先前更黄更瘦”“长衫变成了灰绿色” , 直至最后着“破长衫” 下葬, 表现了说书人日益困苦的生活境况。

(2) 通过说书人的随身物品, 从“断腿的板桌” 、 “黑色的扇面已经不见” 的折扇、 “向庙祝租来” 的桌子和板凳等细节, 写出了说书人的生活困窘。

(3) 通过说书人的表演状态, 从先前的“声音不高, 时常咳嗽, 但是很清楚” 到后来的“仍旧吼, 但是比先前更衰弱” , 刻画了身体日益衰败但依然热爱、 坚守艺术的说书人形象。

(4) 通过说书人简洁而有感染力的语言, 如向客人讨钱的时的话语, 展现了说书人的幽

默机智, 也反映了他在虽然叹息日子但依然乐观的心态。 (一点 2 分, 共 4 分, 答出两点即可)

8.( 1) 情节叙述完整: 文本详细地叙述了 “ 我” 与说书人的相遇、 说书人说书的场景、 说书人生活的变化以及他最后的离世和埋葬的过程。 这符合小说叙述者的叙事方式, 能够完整地展现一个人物的命运轨迹。

( 2) 情感抒发真挚深沉: 文中有大量抒情性的语句, 如 “ 在我们这些愚昧的心目中, 一切曾使我们欢喜和曾使我们苦痛的全过去了, 全随了岁月暗淡了, 终至于消灭了; 只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物, 直到现在, 等到我们稍微安闲下来, 他们便在我们昏暗的记忆中出现” 等语句, 表达了 “我” 对说书人的复杂情感。 具有散文抒情者的特点。

( 3) 抒情与叙述融合自然: 本文将小说叙述者和散文抒情者的角色融合在一起, 通过叙述说书人的生活和艺术, 同时抒发了对这一职业的深刻情感和思考。 这种融合使得文章既有故事的吸引力, 又有散文的深度和情感, 展现了作者对说书人这一职业的复杂情感和对传统文化的深刻理解, 增强了作品的感染力。 ( 一点 2 分, 共 6 分, 其他答案言之成理也可)

二、 古代诗文阅读( 44 分)

( 一) 文言文阅读( 本题共 5 小题, 23 分)

9.( 3 分) BDF

句意: 子城的西北角上, 矮墙毁坏, 长着茂密的野草, 一片荒秽, 我于是就地建造小竹楼两间。

10.( 3 分) B.“ 君子博学而日参省乎己” 的“ 而” 表递进。

11.( 3 分) A 山上的古建筑和石刻应该是略写。

12.( 1) 等到已经登上山顶, 只见青黑色的山上覆盖着白雪, 雪反射的光照亮了南面的天空。( 重要字词: 及 负 烛) ( 3 分)

( 2) 回头看日观峰以西的山峰, 有的被日光照到, 有的没照到, 或红或白, 颜色错杂,都像弯腰曲背鞠躬致敬的样子。 ( 重要字词: 或 绛皓 偻) ( 4 分)

( 3) 家家房屋都是这样, 因为竹瓦价格便宜而且又省工。 ( 重要字词: 比屋 然 以)( 3 分)

13.( 1) 甲文通过描写泰山的神秀壮丽, 表达了对祖国大好河山的热爱, 同时亦抒发了离弃官场的决绝之志、 对未来生活的期待之情以及对自我独立人格的坚守。

( 2) 乙文通过描写竹楼周边的美景抒发了作者谪居黄州后恬淡闲适的心境。 ( 一点 2 分,共 4 分)

( 二) 古代诗歌阅读( 本题共 2 小题, 9 分)

14.(3 分)B( 直接抒情)

15.(6 分)参考答案:

《涉江采芙蓉》 ( 答出任何一点得 3 分)

①从主人公为女子角度作答: “ 还顾望旧乡, 长路漫浩浩” , 这句诗转换视角, 从男子视角落笔, 想象远方的丈夫此刻也正带着无限思念, 回望妻子所在的故乡, 强化了思念之情的表达效果。

②从主人公为男子角度作答: “ 涉江采芙蓉, 兰泽多芳草。 采之欲遗谁? 所思在远道。 ”前四句想象妻子女渡江采集荷花, 散发着兰草香气的沼泽地里长着很多芳香的草。 可是妻

子采了荷花要送给谁呢? 她所思念的人在遥远的地方。 虚写对方的思念之情来表达丈夫对

妻子的思念之情。

《夜雨寄北》 (答出任何一点得 3 分)

①首句“君问归期未有期” : 诗人从对方(“君” ) 的询问写起, “君问归期” , 想象妻子(或友人) 来信询问他何时归家。 而“未有期” 则是诗人现实的无奈回答, 自己也不知道什么时候能够回去。 通过这种从对方思念自己的角度入手的写法, 一开始就营造出一种两地相思的氛围。

②后两句“何当共剪西窗烛, 却话巴山夜雨时” , 诗人想象着将来有一天与妻子( 或友人)相聚, 在西窗下剪去燃尽的烛芯的温馨场景。 这里不是直接写自己对团聚的渴望, 而是通过想象对方与自己团聚的画面来表达。 接着, “却话巴山夜雨时” , 诗人进一步想象在团聚之后, 两人一起谈论当下自己在巴山夜雨时的孤独与思念。 这种跨越时空的对写, 使诗歌的情感更加深沉、 绵远。

( 三) 名篇名句默写(本题共 1 小题, 12 分)

16.( 12 分) (1) 故不积跬步, 无以至千里

( 2) 霓为衣兮风为马, 云之君兮纷纷而来下

( 3) 银瓶乍破水浆迸, 铁骑突出刀枪鸣

( 4) 舳舻千里, 旌旗蔽空

( 5) 金风玉露一相逢 , 便胜却人间无数

( 6) 云青青兮欲雨 水澹澹兮生烟 / 谈笑间 樯橹灰飞烟灭

暧暧远人村 依依城里烟 / 大漠孤烟直 长河落日圆

日照香炉生紫烟 遥看瀑布挂前川 / 南朝四百八十寺 多少楼台烟雨中

城阙辅三秦 风烟望五津 / 烟笼寒水月笼沙 夜泊秦淮近酒家

最是一年春好处 绝胜烟柳满皇都

三、 语言文字运用(15 分)

( 一) 语言文字运用 I( 本题共 2 小题, 7 分)

17.( 3 分) C 都是解释说明。 ( A.表示声音的延长;B.语意的递进或者强调;D.表示转换话题)

18.参考答案:

( 1) 手法上, 原句运用了拟人的修辞手法, 用“浮夸” “炫耀” 修饰“琉璃” 和“朱红”,这体现出四百年前地坛华丽辉煌的风貌, 更反衬出它现在的荒芜与衰败。

( 2) 句式上, 原句用“它” 作主语, “剥蚀、 淡褪、 坍圮、 散落” 动词提前, 强调了这些动作以及动作发出者——地坛, 更加突出了地坛的沧桑变化, 强化了一种凋零衰亡的味道, 这也映照了作者的遭遇与心境。

( 3) 语序上, 原句的四个动词的顺序呈递进关系, “剥蚀” 和“淡褪” 是表面的, 程度较浅, “坍圮” 就是进一步的质的毁灭, 而“散落” 代表零落衰亡。

所以原句表达效果更好。 (一点 2 分, 共 4 分, 答出两点即可)

( 二) 语言文字运用Ⅱ ( 本题共 2 小题, 8 分)

19.本句中有二处语病。 第①句主语不一致, 应是“ 守好食品安全伦理底线” 或改为

“ 把食品安全伦理底线守好” ; 第④句搭配不当, 应改为“ 增强” “ 提升” 等。 ( 每处 2 分, 共 4 分)

20. A 也有人质疑 ( 答出“ 质疑” 给 2 分, 如答“ 有不同看法” 等给 1 分) B.还必须注重安全( 还要关注各类安全隐患) ( 每句 2 分, 共 4 分)

四、 写作( 60 分)

21.( 60 分) 这是一道材料作文题, 材料很简练, 由两个分句组成, 最大的特征是中间用分号“ ; ” 断开。 把人生比作做菜, 等所有材料准备好再下锅, 就像是在做人生规划, 先想清楚自己的目标、 路径, 把需要的“ 材料” 都准备好, 比如知识、 技能、 经验等等,然后再去行动, 这样会比较从容, 心里有底。

而边准备边下锅, 就像是更注重实践和尝试, 在做的过程中不断学习和完善, 可能会更高效地利用时间, 也能在实践中发现新的机会和可能。

每个人的人生都不同, 适合自己的才是最好的。 我们可以根据自己的性格、 目标等等,去选择更适合自己的“ 做菜” 方式。

立意角度参考:

1. 规划与即兴:

等待所有材料准备好再下锅: 象征着人生中的规划与准备。 通过详尽的计划和充分的准备, 可以更从容地面对未来的挑战, 减少意外和失误。 这种立意强调“ 凡事预则立, 不预则废” 的道理。

边准备边下锅: 则代表着即兴与灵活。 在人生的旅途中, 有时候无法完全预见所有的困难和挑战, 因此需要在行进中不断调整和优化自己的策略。 这种立意强调适应性和应变能力的重要性。

2. 完美主义与实用主义:

等待所有材料: 也可以被解读为完美主义者的选择。 他们追求完美和极致, 不愿意在条件不充分的情况下开始行动。

边准备边下锅: 则更符合实用主义者的心态。 他们更注重实际效果和效率, 认为在行动中不断完善和调整才是达成目标的最佳途径。

3. 勇气与谨慎:

等待所有材料: 可能反映出一种谨慎和稳健的态度。 在人生的重要决策中, 谨慎地权衡利弊、 做好充分准备是非常重要的。

边准备边下锅: 则需要一定的勇气和冒险精神。 敢于在不确定中前行, 勇于面对挑战和未知, 是这种立意的核心。

4. 平衡与选择:

还可以从平衡的角度来立意。 在人生中, 既不能完全依赖规划( 因为总会有意外发生) ,也不能毫无计划地盲目行动。 找到适合自己的平衡点, 在规划和即兴之间做出明智的选择,是通往成功的关键。

总之, 这个作文题目可以从多个角度进行审题和立意, 关键在于理解并阐述不同选择背后的逻辑和价值观。

评分标准按照高考要求。

附参考译文:

材料一:

我在乾隆三十九年(1774 年)十二月从京城里出发, 冒着风雪启程, 经过齐河县、 长清县, 穿过泰山西北面的山谷, 跨过长城的城墙, 到达泰安。 这月 28 日, 我和泰安知府朱孝纯从南边的山脚登山。 攀行四十五里远, 道路都是石板砌成的石级, 那些台阶共有七千多级。

泰山正南面有三条水道, (其中)中谷的水环绕泰安城, 这就是郦道元书中所说的环水。 我起初顺着中谷进去。 (沿着小路)走了不到一半, 翻过中岭, 再沿着西边的水道走, 就到了泰山的巅顶。 古时候登泰山, 沿着东边的水道进入, 道路中有座天门。 这东边的山谷, 古时候称它为“天门溪水” , 是我没有到过的。 现在(我)经过的中岭和山顶, 挡在路上的像门槛一样的山崖, 世上人都称它为“天门” 。 一路上大雾弥漫、 冰冻溜滑, 石阶几乎无法攀登。 等到已经登上山顶, 只见青黑色的山上覆盖着白雪, 雪反射的光照亮了南面的天空。 远望夕阳映照着泰安城, 汶水、 徂徕山就像是一幅美丽的山水画, 停留在半山腰处的云雾, 又像是一条舞动的飘带似的。

戊申这一天是月底, 五更的时候, 我和子颖坐在日观亭里, 等待日出。 这时大风扬起的积雪扑面打来。 日观亭东面从脚底往下一片云雾弥漫, 依稀可见云中几十个白色的像骰子似的东西, 那是山峰。 天边的云彩形成一条线(呈现出)奇异的颜色, 一会儿又变成五颜六色的。

太阳升上来了, 红的像朱砂一样, 下面有红光晃动摇荡着托着它。 有人说, 这是东海。 回头看日观峰以西的山峰, 有的被日光照到, 有的没照到, 或红或白, 颜色错杂, 都像弯腰曲背鞠躬致敬的样子。

日观亭西面有一座东岳大帝庙, 又有一座碧霞元君(东岳大帝的女儿)庙。皇帝的行宫(出外巡行时居住的处所)就在碧霞元君庙的东面。 这一天, (还)观看了路上的石刻, 都是从唐朝显庆年间以来的, 那些更古老的石碑都已经模糊或缺失了。 那些偏僻不对着道路的石刻,都赶不上去看了。

材料二:

黄冈地方盛产竹子, 大的粗如椽子。 竹匠剖开它, 削去竹节, 用来代替陶瓦。 家家房屋都是这样, 因为竹瓦价格便宜而且又省工。

子城的西北角上, 矮墙毁坏, 长着茂密的野草, 一片荒秽, 我于是就地建造小竹楼两间,与月波楼相接连。 登上竹楼, 远眺可以尽览山色, 平视可以将江滩、 碧波尽收眼底。 那清幽静谧、 辽阔绵远的景象, 实在无法一一描述出来。 夏天宜有急雨, 人在楼中如听到瀑布声;

冬天遇到大雪飘零也很相宜, 好像碎琼乱玉的敲击声。 这里适宜弹琴, 琴声清虚和畅; 这里适宜吟诗, 诗的韵味清雅绝妙; 这里适宜下棋, 棋子声丁丁动听, 这里适宜投壶, 箭声铮铮悦耳。 这些都是竹楼所促成的。

公务办完后的空闲时间, 披着鹤氅, 戴着华阳巾, 手执一卷《周易》 , 焚香默坐于楼中,能排除世俗杂念。 这里江山形胜之外, 只见轻风扬帆, 沙上禽鸟, 云烟竹树一片而已。 等到酒醒之后, 茶炉的烟火已经熄灭, 送走落日, 迎来皓月, 这也是谪居生活中的一大乐事。

同课章节目录