6.阿西莫夫短文两篇 课件

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

大自然有其独特的语言。

有些比较清晰,例如春华秋实、夏蝉冬雪,物候的变化指导我们安排农事;

有些比较隐晦,例如,在人类出现以前,曾经的地球霸主——恐龙,它们在地球上生活了1.6亿年,后来突然灭绝,留下了很多谜团。

这大自然留下的隐晦之言,需要我们去研究、探索、发现。

恐龙灭绝一事隐藏着哪些信息呢?今天我们要学习的——科普作品《阿西莫夫短文两篇》——都与恐龙灭绝有关,跟随阿西莫夫去一探究竟。

阿西莫夫

短文两篇

部编版语文八年级下册

阿西莫夫,美国科普作家、科幻小说家。美籍犹太人,儿童时代离开故土俄罗斯去了美国。青年时代攻读生物化学,后来他投身写作,成为世界上最多产的作家之一,曾获代表科幻文学最高荣誉的雨果奖和星云奖。

他发表的科幻小说和科普作品至今已有300多部,是公认的当今美国科幻小说家的泰斗。代表作有短篇小说集《基地》、科普作品《新疆域》等。短文两篇选自他的《新疆域》。

作者介绍

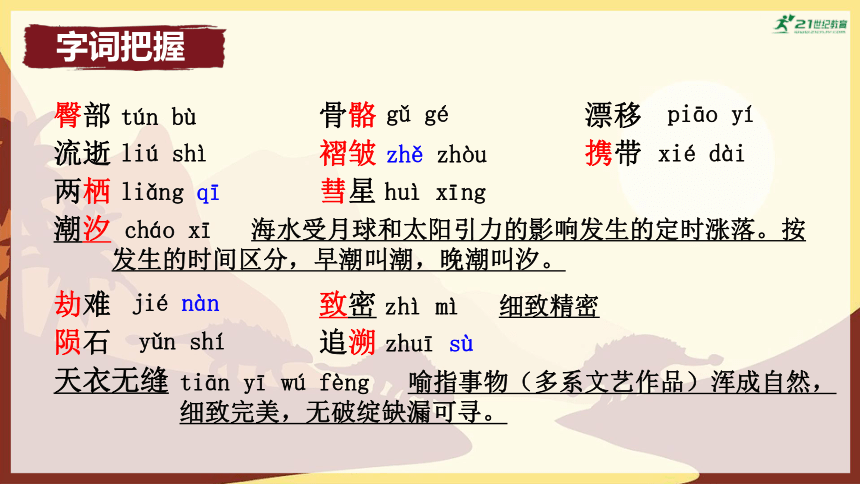

臀部 骨骼 漂移

流逝 褶皱 携带

两栖 彗星

潮汐

劫难 致密

陨石 追溯

天衣无缝

tún bù

gǔ gé

piāo yí

liú shì

zhě zhòu

xié dài

liǎng qī

huì xīng

cháo xī 海水受月球和太阳引力的影响发生的定时涨落。按发生的时间区分,早潮叫潮,晚潮叫汐。

jié nàn

zhì mì 细致精密

yǔn shí

zhuī sù

tiān yī wú fèng 喻指事物(多系文艺作品)浑成自然,细致完美,无破绽缺漏可寻。

字词把握

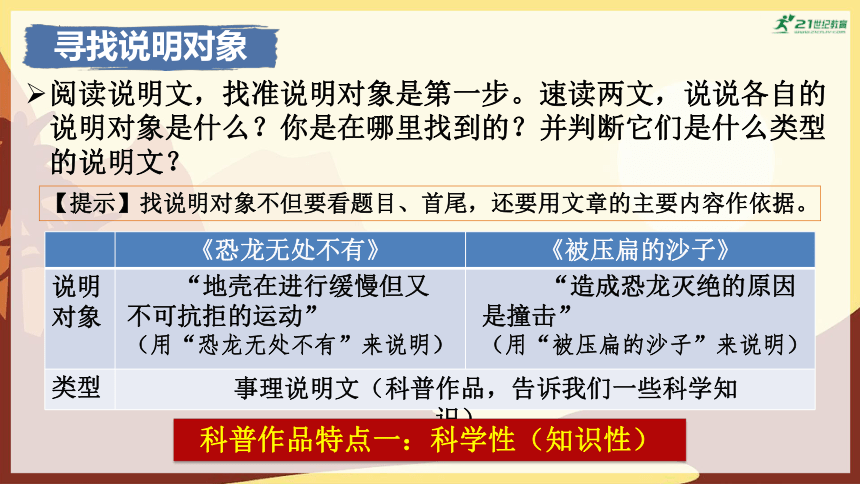

阅读说明文,找准说明对象是第一步。速读两文,说说各自的说明对象是什么?你是在哪里找到的?并判断它们是什么类型的说明文?

【提示】找说明对象不但要看题目、首尾,还要用文章的主要内容作依据。

寻找说明对象

《恐龙无处不有》 《被压扁的沙子》

说明对象

类型 “地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”

(用“恐龙无处不有”来说明)

“造成恐龙灭绝的原因是撞击”

(用“被压扁的沙子”来说明)

事理说明文(科普作品,告诉我们一些科学知识)

科普作品特点一:科学性(知识性)

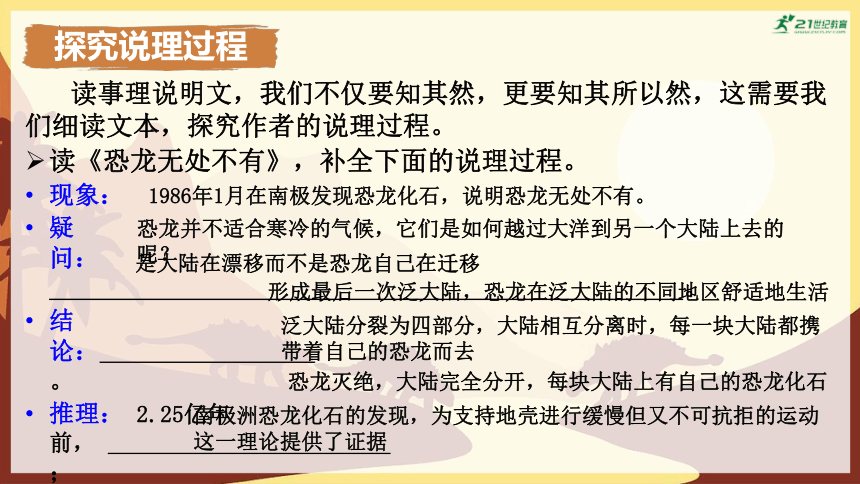

读事理说明文,我们不仅要知其然,更要知其所以然,这需要我们细读文本,探究作者的说理过程。

读《恐龙无处不有》,补全下面的说理过程。

现象: 1986年1月在南极发现恐龙化石,说明恐龙无处不有。

疑问: 。

结论: 。

推理: 2.25亿年前, ;

大约两亿年前, ;

6500万年以前, 。

再提结论: 。

恐龙并不适合寒冷的气候,它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?

是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移

形成最后一次泛大陆,恐龙在泛大陆的不同地区舒适地生活

泛大陆分裂为四部分,大陆相互分离时,每一块大陆都携带着自己的恐龙而去

恐龙灭绝,大陆完全分开,每块大陆上有自己的恐龙化石

南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳进行缓慢但又不可抗拒的运动这一理论提供了证据

探究说理过程

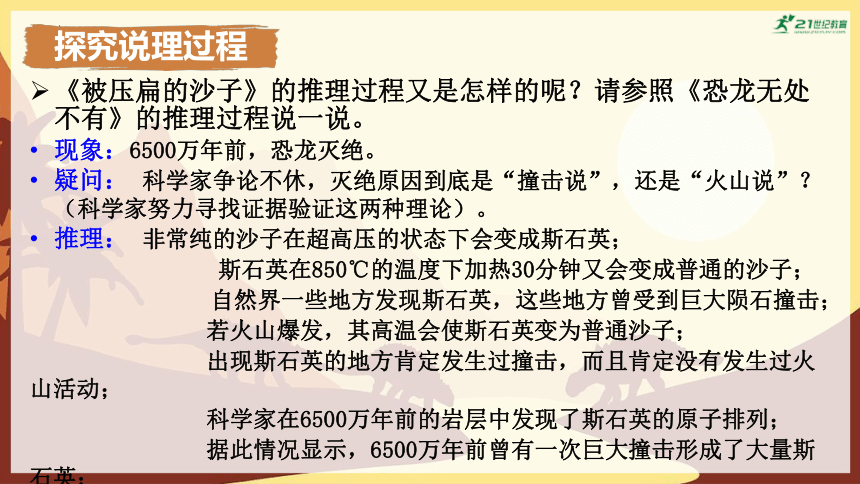

《被压扁的沙子》的推理过程又是怎样的呢?请参照《恐龙无处不有》的推理过程说一说。

现象:6500万年前,恐龙灭绝。

疑问: 科学家争论不休,灭绝原因到底是“撞击说”,还是“火山说”?(科学家努力寻找证据验证这两种理论)。

推理: 非常纯的沙子在超高压的状态下会变成斯石英;

斯石英在850℃的温度下加热30分钟又会变成普通的沙子;

自然界一些地方发现斯石英,这些地方曾受到巨大陨石撞击;

若火山爆发,其高温会使斯石英变为普通沙子;

出现斯石英的地方肯定发生过撞击,而且肯定没有发生过火山活动;

科学家在6500万年前的岩层中发现了斯石英的原子排列;

据此情况显示,6500万年前曾有一次巨大撞击形成了大量斯石英;

结论:造成恐龙灭绝的原因不是火山,而是撞击。

探究说理过程

两篇文章的思路有很大的相似性,请归纳一下。

展示现象——提出疑问——推理分析——得出结论

按照什么顺序进行说明的?

由现象到本质,提出疑问到解决疑问的逻辑顺序。(说理过程层层推进,环环相扣,逻辑严密,使得说明思路清晰,结构严谨)

探究说理过程

科普作品特点二:逻辑性

下列语句是作者在行文中放在括号里的文字,结合上下文,说说各自的作用。

品味说明语言

(1)如果看一张地图,并假定把非洲和南美洲拼合在一起,你就会看到它们拼合得多么天衣无缝。

(2)万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击。

(3)即非常纯的沙子。

(4)你也可以在真空中对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢?

通过括号的补充说明,或使文章准确严谨,或使文章生动有趣、通俗易懂。

作为科普作品,语言准确、严谨是基本要求,而生动、通俗会使它更具可读性,受人喜爱。从这两个方面,在文章中各找一处语言举例分析。

品味说明语言

科普作品特点三:准确性、严谨性

科普作品特点四:生动性、通俗性

本课的两篇短文在原文中就排在一起,同在“地球科学新疆域”章节,教材编者也把两文放在一课,你觉得为什么?

两篇文章都说明了“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”。

《恐龙无处不有》用南极发现恐龙化石这一生物学知识来证明地壳在运动这一地质学知识;

《被压扁的沙子》用斯石英的形成这一物理学知识来证明恐龙灭绝原因是撞击这一生物学知识。

开展头脑风暴

“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”。

其实不只是科学领域,在生活中,很多不同领域的事物间都可以互相关联,你能再为此举些例子吗(可以是史事,也可以是你自己学习、生活中的例子)?

开展头脑风暴

生物学家密卡尔逊调查了蚯蚓在地球上的分布情况,他指出美国东海岸有一种正蚯蚓,欧洲西海岸同纬度地区也有,而美国西海岸却没有这种蚯蚓,但他无法回答这是为什么。他的论文引起德国地质学家魏格纳的注意。魏格纳认为,正蚯蚓的活动能力有限,无法跨越、横渡大洋,它的这种分布正好说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,后来分裂了。魏格纳把蚯蚓的地理分布作为例证之一写进了他的著作《大陆与海洋的起源》一书。

美国麻省理工学院机械工程系谢皮罗教授注意到每次放掉洗澡水时,水的漩涡总呈逆时针方向,这是为什么呢?他紧紧抓住这个问题,进行反复的实验和研究,1962年,他发表了论文,他认为这与地球自转有关,并且推断在北半球,漩涡呈逆时针;在南半球,漩涡呈顺时针;在赤道则不会有漩涡。这引起各国科学家的极大兴趣,纷纷在各地进行实验,结果证明谢皮罗教授的结论是正确的。

开展头脑风暴

15世纪的金银匠约翰·古登贝尔克,有一天半开玩笑地自言自语:“是不是可以在几个硬币打制器上加上葡萄压榨机的压力,使之在纸上打印出印花来呢?”于是他将毫不相关的两种机械——葡萄压榨机和硬币打制器组合起来,开发了一种新机械。由此发明了印刷机和排版术。

学习语文的古文诗歌,可以从中了解历史,也可以帮助研究历史文献;

研究物候学要用到经度、纬度、高下等地理学的知识。

互联网也与各个领域不断融合,例如:“互联网+教育”,出现电子白板、网课、学生信息系统等等。如今5G时代即将到来,5G影响的不仅是电信业,还可以实现无人驾驶,无人机作业、无人超市、远程医疗手术、AI语音识别(同声翻译)等等,5G实现了万物互联。

开展头脑风暴

这么多的万物互联事例一定激发了你的创新思维,现在开展一次头脑风暴,看你们能不能将不同领域的事物结合,创造几种相互关联的事物,或对某些科学疑问进行推测?

将汽车、飞机和船组合起来,形成多功能一体化交通工具。

将写字软件和笔结合起来,让每一位同学都写得一手好字。

开展头脑风暴

超链接部分

(1)如果看一张地图,并假定把非洲和南美洲拼合在一起,你就会看到它们拼合得多么天衣无缝。

这句话表明了南美洲与非洲海岸线惊人地吻合,这不是能用巧合来解释的,只能说明它们原来在一起,是后来再分离的。这句话补充说明了大陆在漂移(地壳在运动),使得说明更充分严谨。

括号里的文字

(2)万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击。

这是俏皮话,增加语言的趣味性。但也并非无稽之谈,星体撞击地球虽然极为罕见,但在地球的历史上确实发生过。作者做这样的假设,意在强调研究恐龙灭绝这样的学术问题的现实意义。

括号里的文字

(3)即非常纯的沙子。

这是对“二氧化硅”的解释,一方面指出“二氧化硅”是什么,另一方面也强调只有非常纯的沙子才能称得上是“二氧化硅”,一般的沙子都含有杂质。使得说明语言兼具专业性和通俗性。

括号里的文字

(4)你也可以在真空中对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢?

这句话是以金刚石类比斯石英,使得说明通俗易懂。没有人会愿意把金刚石变为碳,因为金刚石太珍贵了。作者随笔幽默了一下,也表现了作者思维的活跃,增加了说明语言的趣味性。

括号里的文字

大自然有其独特的语言。

有些比较清晰,例如春华秋实、夏蝉冬雪,物候的变化指导我们安排农事;

有些比较隐晦,例如,在人类出现以前,曾经的地球霸主——恐龙,它们在地球上生活了1.6亿年,后来突然灭绝,留下了很多谜团。

这大自然留下的隐晦之言,需要我们去研究、探索、发现。

恐龙灭绝一事隐藏着哪些信息呢?今天我们要学习的——科普作品《阿西莫夫短文两篇》——都与恐龙灭绝有关,跟随阿西莫夫去一探究竟。

阿西莫夫

短文两篇

部编版语文八年级下册

阿西莫夫,美国科普作家、科幻小说家。美籍犹太人,儿童时代离开故土俄罗斯去了美国。青年时代攻读生物化学,后来他投身写作,成为世界上最多产的作家之一,曾获代表科幻文学最高荣誉的雨果奖和星云奖。

他发表的科幻小说和科普作品至今已有300多部,是公认的当今美国科幻小说家的泰斗。代表作有短篇小说集《基地》、科普作品《新疆域》等。短文两篇选自他的《新疆域》。

作者介绍

臀部 骨骼 漂移

流逝 褶皱 携带

两栖 彗星

潮汐

劫难 致密

陨石 追溯

天衣无缝

tún bù

gǔ gé

piāo yí

liú shì

zhě zhòu

xié dài

liǎng qī

huì xīng

cháo xī 海水受月球和太阳引力的影响发生的定时涨落。按发生的时间区分,早潮叫潮,晚潮叫汐。

jié nàn

zhì mì 细致精密

yǔn shí

zhuī sù

tiān yī wú fèng 喻指事物(多系文艺作品)浑成自然,细致完美,无破绽缺漏可寻。

字词把握

阅读说明文,找准说明对象是第一步。速读两文,说说各自的说明对象是什么?你是在哪里找到的?并判断它们是什么类型的说明文?

【提示】找说明对象不但要看题目、首尾,还要用文章的主要内容作依据。

寻找说明对象

《恐龙无处不有》 《被压扁的沙子》

说明对象

类型 “地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”

(用“恐龙无处不有”来说明)

“造成恐龙灭绝的原因是撞击”

(用“被压扁的沙子”来说明)

事理说明文(科普作品,告诉我们一些科学知识)

科普作品特点一:科学性(知识性)

读事理说明文,我们不仅要知其然,更要知其所以然,这需要我们细读文本,探究作者的说理过程。

读《恐龙无处不有》,补全下面的说理过程。

现象: 1986年1月在南极发现恐龙化石,说明恐龙无处不有。

疑问: 。

结论: 。

推理: 2.25亿年前, ;

大约两亿年前, ;

6500万年以前, 。

再提结论: 。

恐龙并不适合寒冷的气候,它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?

是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移

形成最后一次泛大陆,恐龙在泛大陆的不同地区舒适地生活

泛大陆分裂为四部分,大陆相互分离时,每一块大陆都携带着自己的恐龙而去

恐龙灭绝,大陆完全分开,每块大陆上有自己的恐龙化石

南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳进行缓慢但又不可抗拒的运动这一理论提供了证据

探究说理过程

《被压扁的沙子》的推理过程又是怎样的呢?请参照《恐龙无处不有》的推理过程说一说。

现象:6500万年前,恐龙灭绝。

疑问: 科学家争论不休,灭绝原因到底是“撞击说”,还是“火山说”?(科学家努力寻找证据验证这两种理论)。

推理: 非常纯的沙子在超高压的状态下会变成斯石英;

斯石英在850℃的温度下加热30分钟又会变成普通的沙子;

自然界一些地方发现斯石英,这些地方曾受到巨大陨石撞击;

若火山爆发,其高温会使斯石英变为普通沙子;

出现斯石英的地方肯定发生过撞击,而且肯定没有发生过火山活动;

科学家在6500万年前的岩层中发现了斯石英的原子排列;

据此情况显示,6500万年前曾有一次巨大撞击形成了大量斯石英;

结论:造成恐龙灭绝的原因不是火山,而是撞击。

探究说理过程

两篇文章的思路有很大的相似性,请归纳一下。

展示现象——提出疑问——推理分析——得出结论

按照什么顺序进行说明的?

由现象到本质,提出疑问到解决疑问的逻辑顺序。(说理过程层层推进,环环相扣,逻辑严密,使得说明思路清晰,结构严谨)

探究说理过程

科普作品特点二:逻辑性

下列语句是作者在行文中放在括号里的文字,结合上下文,说说各自的作用。

品味说明语言

(1)如果看一张地图,并假定把非洲和南美洲拼合在一起,你就会看到它们拼合得多么天衣无缝。

(2)万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击。

(3)即非常纯的沙子。

(4)你也可以在真空中对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢?

通过括号的补充说明,或使文章准确严谨,或使文章生动有趣、通俗易懂。

作为科普作品,语言准确、严谨是基本要求,而生动、通俗会使它更具可读性,受人喜爱。从这两个方面,在文章中各找一处语言举例分析。

品味说明语言

科普作品特点三:准确性、严谨性

科普作品特点四:生动性、通俗性

本课的两篇短文在原文中就排在一起,同在“地球科学新疆域”章节,教材编者也把两文放在一课,你觉得为什么?

两篇文章都说明了“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”。

《恐龙无处不有》用南极发现恐龙化石这一生物学知识来证明地壳在运动这一地质学知识;

《被压扁的沙子》用斯石英的形成这一物理学知识来证明恐龙灭绝原因是撞击这一生物学知识。

开展头脑风暴

“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”。

其实不只是科学领域,在生活中,很多不同领域的事物间都可以互相关联,你能再为此举些例子吗(可以是史事,也可以是你自己学习、生活中的例子)?

开展头脑风暴

生物学家密卡尔逊调查了蚯蚓在地球上的分布情况,他指出美国东海岸有一种正蚯蚓,欧洲西海岸同纬度地区也有,而美国西海岸却没有这种蚯蚓,但他无法回答这是为什么。他的论文引起德国地质学家魏格纳的注意。魏格纳认为,正蚯蚓的活动能力有限,无法跨越、横渡大洋,它的这种分布正好说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,后来分裂了。魏格纳把蚯蚓的地理分布作为例证之一写进了他的著作《大陆与海洋的起源》一书。

美国麻省理工学院机械工程系谢皮罗教授注意到每次放掉洗澡水时,水的漩涡总呈逆时针方向,这是为什么呢?他紧紧抓住这个问题,进行反复的实验和研究,1962年,他发表了论文,他认为这与地球自转有关,并且推断在北半球,漩涡呈逆时针;在南半球,漩涡呈顺时针;在赤道则不会有漩涡。这引起各国科学家的极大兴趣,纷纷在各地进行实验,结果证明谢皮罗教授的结论是正确的。

开展头脑风暴

15世纪的金银匠约翰·古登贝尔克,有一天半开玩笑地自言自语:“是不是可以在几个硬币打制器上加上葡萄压榨机的压力,使之在纸上打印出印花来呢?”于是他将毫不相关的两种机械——葡萄压榨机和硬币打制器组合起来,开发了一种新机械。由此发明了印刷机和排版术。

学习语文的古文诗歌,可以从中了解历史,也可以帮助研究历史文献;

研究物候学要用到经度、纬度、高下等地理学的知识。

互联网也与各个领域不断融合,例如:“互联网+教育”,出现电子白板、网课、学生信息系统等等。如今5G时代即将到来,5G影响的不仅是电信业,还可以实现无人驾驶,无人机作业、无人超市、远程医疗手术、AI语音识别(同声翻译)等等,5G实现了万物互联。

开展头脑风暴

这么多的万物互联事例一定激发了你的创新思维,现在开展一次头脑风暴,看你们能不能将不同领域的事物结合,创造几种相互关联的事物,或对某些科学疑问进行推测?

将汽车、飞机和船组合起来,形成多功能一体化交通工具。

将写字软件和笔结合起来,让每一位同学都写得一手好字。

开展头脑风暴

超链接部分

(1)如果看一张地图,并假定把非洲和南美洲拼合在一起,你就会看到它们拼合得多么天衣无缝。

这句话表明了南美洲与非洲海岸线惊人地吻合,这不是能用巧合来解释的,只能说明它们原来在一起,是后来再分离的。这句话补充说明了大陆在漂移(地壳在运动),使得说明更充分严谨。

括号里的文字

(2)万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击。

这是俏皮话,增加语言的趣味性。但也并非无稽之谈,星体撞击地球虽然极为罕见,但在地球的历史上确实发生过。作者做这样的假设,意在强调研究恐龙灭绝这样的学术问题的现实意义。

括号里的文字

(3)即非常纯的沙子。

这是对“二氧化硅”的解释,一方面指出“二氧化硅”是什么,另一方面也强调只有非常纯的沙子才能称得上是“二氧化硅”,一般的沙子都含有杂质。使得说明语言兼具专业性和通俗性。

括号里的文字

(4)你也可以在真空中对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢?

这句话是以金刚石类比斯石英,使得说明通俗易懂。没有人会愿意把金刚石变为碳,因为金刚石太珍贵了。作者随笔幽默了一下,也表现了作者思维的活跃,增加了说明语言的趣味性。

括号里的文字

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读