第5课《大自然的语言》课件

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

的

八年级下册第二单元

大

自

语

言

然

竺可桢

学习目标

1. 通过筛选文章主要信息,把握文章阐述的事理。

4. 积累物候知识,培养重观察、讲实证的科学态度。

3. 结合具体语句,分析说明方法的作用,品味准确而又生动的说明语言。

2. 绘制思维导图,理清说明顺序,体会严密的逻辑思维。

情境活动

人类有自己的语言,大自然也有自己的“语言”。《数九歌》中唱道:“七九河开,八九雁来,九九加一九,耕牛遍地走。”“河开”“雁来”便是大自然的“语言”,自然物语的背后有着许多科学奥秘,像极了一串串神奇的密码!这节课,我们一起走进竺可桢的《大自然的语言》,解密“自然物语”,制作一份“自然物语”密码卡。

默读课文,

介绍物候知识

1

预习检测

翩然

piān

风雪载途

zài

孕育

yùn

农谚

yàn

簌簌

sù

刺槐

huái

销声匿迹

nì

连翘

qiáo

衰草连天

shuāi

作者简介

他在气象学、气候学、地理学、自然科学史等方面都有很深的造诣,物候学也是他的重点研究领域之一。代表作有《物候学》《中国近五千年来气候变迁的初步研究》等。

竺可桢( 1890—1974 ),字藕舫,浙江上虞人,气象学家、地理学家。

初读课文明对象

阅读1-3段,思考:大自然的语言是什么呢?

大自然的语言=( )

=( )

能反映季节、气候的自然现象

物候

初读课文明对象

那什么是物候学呢?

利用物候知识来研究农业生产的科学就是物候学。

初读课文明对象

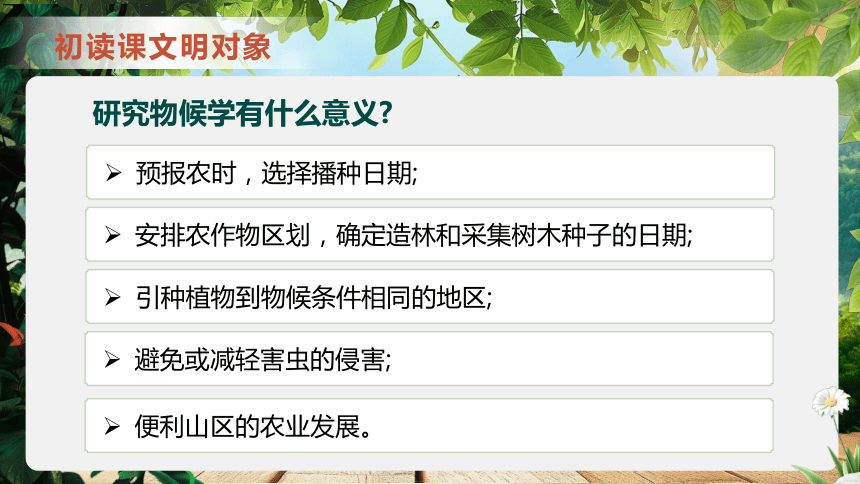

研究物候学有什么意义

预报农时,选择播种日期;

安排农作物区划,确定造林和采集树木种子的日期;

引种植物到物候条件相同的地区;

避免或减轻害虫的侵害;

便利山区的农业发展。

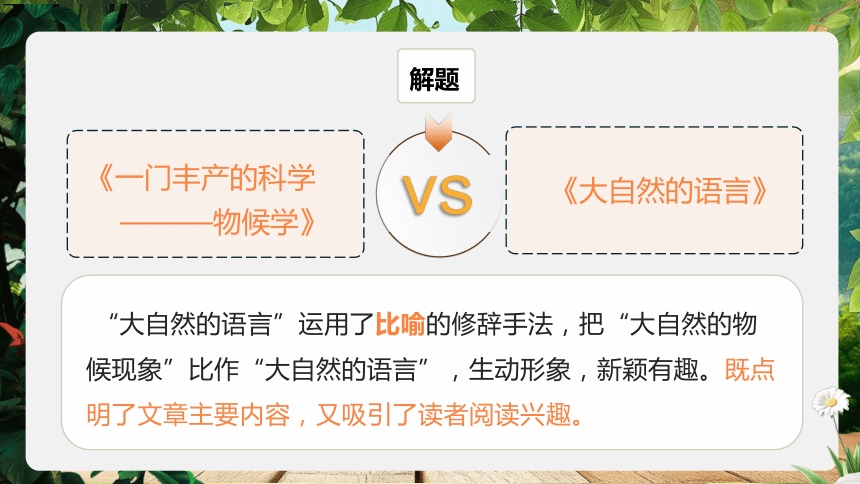

解题

《一门丰产的科学

———物候学》

《大自然的语言》

“大自然的语言”运用了比喻的修辞手法,把“大自然的物候现象”比作“大自然的语言”,生动形象,新颖有趣。既点明了文章主要内容,又吸引了读者阅读兴趣。

vs

绘制思维导图,把握说明顺序

2

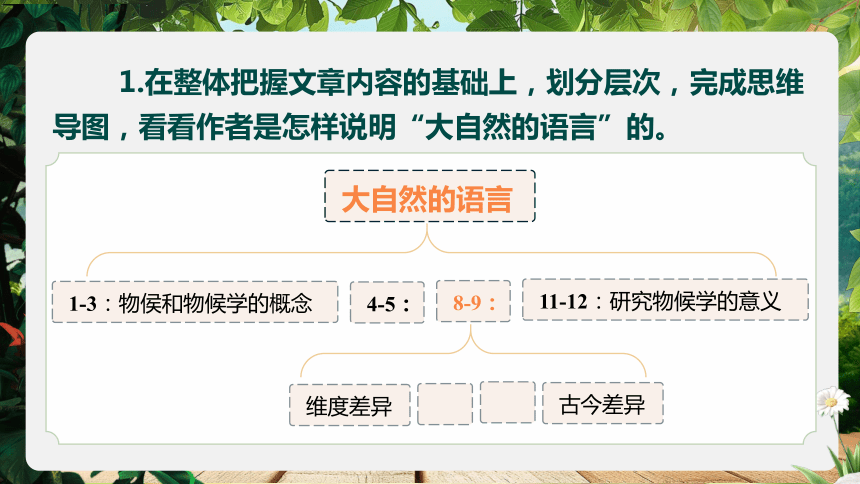

1.在整体把握文章内容的基础上,划分层次,完成思维导图,看看作者是怎样说明“大自然的语言”的。

大自然的语言

1-3:物侯和物候学的概念

4-5:

8-9:

11-12:研究物候学的意义

维度差异

古今差异

大自然的语言

1-3:物侯和物候学的概念

4-5:物候观测对农业的重要性

8-9:决定物候现象来临的因素

11-12:研究物候学的意义

纬度差异

古今差异

经度差异

高下差异

2.请结合上面的思维导图,说说文章采用了哪些说明顺序?

提出说明对象

从整体看

说明它的重要性

影响它的四个因素

研究的意义

现象

本质

逻辑顺序

2.请结合上面的思维导图,说说文章采用了哪些说明顺序?

描述自然现象

从局部看

时间顺序

决定物候现象来临的因素

纬度

按照影响

程度大小

次

不能调换逻辑顺序

主

经度

高下

古今

空间

因素

时间

因素

制作“自然

物语”密码卡

3

三、制作“自然物语”密码卡

请梳理出《大自然的语言》中的物候和物语,并查找资料,制作“自然物语”密码卡,解锁物语背后的奥秘。除了文中介绍的,你还对哪些生活中的物候现象感兴趣呢?

“物语密码”密码卡评价量表

评价维度 评价要求 分值 得分

自然之物 能准确选取文中涉及到的和生活中的自然现象。 3分

自然之语 能分析并概括出相对应的物候现象。 3分

物语密码 能准确提炼或指明物候现象背后的原因或科学原理。 4分

自然之物 自然之“语” 物语“密码”

草木

枯荣

因为植物都会新陈代谢。冬天到来草木放慢代谢速度而使叶面枯萎,但根没有死。春天重新发芽,长出新的叶子。

候鸟

迁徙

气候的季节性变化,是候鸟迁徙的主要原因。在北方寒冷的冬季和热带的旱季,经常会出现食物的短缺,迫使鸟类种群中的一部分个体迁徙到其他食物丰盛的地区。

杏花

开放

杏花在温暖湿润的环境下才能开花,一般在春季3~4月时开出花朵。

寒冷的地区花期会推迟

受纬度、经度和高下的差异影响。

“自然物语”密码卡

结合学过的阅读说明文的方法,试从课文《大自然的语言》中各找出 2 ~ 3 个例子,并批注其作用。

课后作业

第二课时

情境任务

玉兰和红杏(节选)

郭沫若

两个月前,在广州,看见了玉兰开花;

两个月后,在北京,又看见玉兰开花。

“玉兰花呀,”我说,“你走得真好慢哪!

费了两个月工夫,你才走到了京华。”

玉兰花在不同的地方不同的时间开放,你能从文中找出其“物语密码”吗?如果在文中引用这首小诗,你认为应放在哪里,有何作用?

物语密码:物候受纬度因素的影响,纬度越低物候现象来临得越早。

应放在第七段,形象地说明了物候受纬度因素的影响,纬度越低物候现象来临得越早。

细读课文,体会说明方法的作用

1

为了把物语知识介绍得明确而清晰,作者通过多种说明方法来说明事理,请在组内交流说明方法及其作用,并在班内展示。

文中语句 说明方法 作用

1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。

具体准确突出说明物候对农业生产的重要性。

举例子

列数字

作比较

物候观测使用的是“活的仪器”是活生生的生物。

打比方

生动形象地写出了“活的仪器”对物候观测的重要性。

文中语句 说明方法 作用

秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。这叫逆温层。(下定义)由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。(作诠释)。

科学明白地说明了高下的差异是影响物候的因素。

下定义

作诠释

到了秋天,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草迹的昆虫也都销声匿迹。

摹状貌

生动形象地说明了物候的变化和气候的关系。

跳读课文,体会说明文的语言特点

2

在说明物候现象时,作者运用的语言生动而准确,你能从文中找出并分析其表达效果吗?

语句 效果分析 语言特点

杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么 :“阿公阿婆,割麦插禾。”

语言生动

此句连用杏花、桃花、布谷鸟三个例子,都扣住“大自然的语言”这一点,以拟人的手法灵动地表现出物候对气候变化的反应,说明其对人们生产生活的重要意义。这一段讲的是人们习见的现象,因此不用数字,也不用抽象概念,而是将道理寓于形象之中。

语句 效果分析 语言特点

此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿 1741 到 1750 年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同 1921 到 1930 年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

语言准确

此句给出物候记录中确定的时间段、考察对象和精确的比较结果,说明物候的古今差异。因为物候古今的变化往往是缓慢的,个人难以察觉,因此只有用数字表述,才能清晰地展现结论。

课堂总结

这节课我们不仅学到了物候和物候学的有关知识,还感受到了科学家那种严谨的作风和写作态度。如果我们像作者一样留心身边的每一片叶,每一朵花,也许来年春天悄然而至的时候,你将会是第一个感受到的人,这也算是《大自然的语言》送给我们的丰厚礼物吧!

课后作业

阅读丛书文章《沙漠里的奇怪现象》《看云识天气》《大自然的文字》,找出自然物语,试着破译物语“密码”。

的

八年级下册第二单元

大

自

语

言

然

竺可桢

学习目标

1. 通过筛选文章主要信息,把握文章阐述的事理。

4. 积累物候知识,培养重观察、讲实证的科学态度。

3. 结合具体语句,分析说明方法的作用,品味准确而又生动的说明语言。

2. 绘制思维导图,理清说明顺序,体会严密的逻辑思维。

情境活动

人类有自己的语言,大自然也有自己的“语言”。《数九歌》中唱道:“七九河开,八九雁来,九九加一九,耕牛遍地走。”“河开”“雁来”便是大自然的“语言”,自然物语的背后有着许多科学奥秘,像极了一串串神奇的密码!这节课,我们一起走进竺可桢的《大自然的语言》,解密“自然物语”,制作一份“自然物语”密码卡。

默读课文,

介绍物候知识

1

预习检测

翩然

piān

风雪载途

zài

孕育

yùn

农谚

yàn

簌簌

sù

刺槐

huái

销声匿迹

nì

连翘

qiáo

衰草连天

shuāi

作者简介

他在气象学、气候学、地理学、自然科学史等方面都有很深的造诣,物候学也是他的重点研究领域之一。代表作有《物候学》《中国近五千年来气候变迁的初步研究》等。

竺可桢( 1890—1974 ),字藕舫,浙江上虞人,气象学家、地理学家。

初读课文明对象

阅读1-3段,思考:大自然的语言是什么呢?

大自然的语言=( )

=( )

能反映季节、气候的自然现象

物候

初读课文明对象

那什么是物候学呢?

利用物候知识来研究农业生产的科学就是物候学。

初读课文明对象

研究物候学有什么意义

预报农时,选择播种日期;

安排农作物区划,确定造林和采集树木种子的日期;

引种植物到物候条件相同的地区;

避免或减轻害虫的侵害;

便利山区的农业发展。

解题

《一门丰产的科学

———物候学》

《大自然的语言》

“大自然的语言”运用了比喻的修辞手法,把“大自然的物候现象”比作“大自然的语言”,生动形象,新颖有趣。既点明了文章主要内容,又吸引了读者阅读兴趣。

vs

绘制思维导图,把握说明顺序

2

1.在整体把握文章内容的基础上,划分层次,完成思维导图,看看作者是怎样说明“大自然的语言”的。

大自然的语言

1-3:物侯和物候学的概念

4-5:

8-9:

11-12:研究物候学的意义

维度差异

古今差异

大自然的语言

1-3:物侯和物候学的概念

4-5:物候观测对农业的重要性

8-9:决定物候现象来临的因素

11-12:研究物候学的意义

纬度差异

古今差异

经度差异

高下差异

2.请结合上面的思维导图,说说文章采用了哪些说明顺序?

提出说明对象

从整体看

说明它的重要性

影响它的四个因素

研究的意义

现象

本质

逻辑顺序

2.请结合上面的思维导图,说说文章采用了哪些说明顺序?

描述自然现象

从局部看

时间顺序

决定物候现象来临的因素

纬度

按照影响

程度大小

次

不能调换逻辑顺序

主

经度

高下

古今

空间

因素

时间

因素

制作“自然

物语”密码卡

3

三、制作“自然物语”密码卡

请梳理出《大自然的语言》中的物候和物语,并查找资料,制作“自然物语”密码卡,解锁物语背后的奥秘。除了文中介绍的,你还对哪些生活中的物候现象感兴趣呢?

“物语密码”密码卡评价量表

评价维度 评价要求 分值 得分

自然之物 能准确选取文中涉及到的和生活中的自然现象。 3分

自然之语 能分析并概括出相对应的物候现象。 3分

物语密码 能准确提炼或指明物候现象背后的原因或科学原理。 4分

自然之物 自然之“语” 物语“密码”

草木

枯荣

因为植物都会新陈代谢。冬天到来草木放慢代谢速度而使叶面枯萎,但根没有死。春天重新发芽,长出新的叶子。

候鸟

迁徙

气候的季节性变化,是候鸟迁徙的主要原因。在北方寒冷的冬季和热带的旱季,经常会出现食物的短缺,迫使鸟类种群中的一部分个体迁徙到其他食物丰盛的地区。

杏花

开放

杏花在温暖湿润的环境下才能开花,一般在春季3~4月时开出花朵。

寒冷的地区花期会推迟

受纬度、经度和高下的差异影响。

“自然物语”密码卡

结合学过的阅读说明文的方法,试从课文《大自然的语言》中各找出 2 ~ 3 个例子,并批注其作用。

课后作业

第二课时

情境任务

玉兰和红杏(节选)

郭沫若

两个月前,在广州,看见了玉兰开花;

两个月后,在北京,又看见玉兰开花。

“玉兰花呀,”我说,“你走得真好慢哪!

费了两个月工夫,你才走到了京华。”

玉兰花在不同的地方不同的时间开放,你能从文中找出其“物语密码”吗?如果在文中引用这首小诗,你认为应放在哪里,有何作用?

物语密码:物候受纬度因素的影响,纬度越低物候现象来临得越早。

应放在第七段,形象地说明了物候受纬度因素的影响,纬度越低物候现象来临得越早。

细读课文,体会说明方法的作用

1

为了把物语知识介绍得明确而清晰,作者通过多种说明方法来说明事理,请在组内交流说明方法及其作用,并在班内展示。

文中语句 说明方法 作用

1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。

具体准确突出说明物候对农业生产的重要性。

举例子

列数字

作比较

物候观测使用的是“活的仪器”是活生生的生物。

打比方

生动形象地写出了“活的仪器”对物候观测的重要性。

文中语句 说明方法 作用

秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。这叫逆温层。(下定义)由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。(作诠释)。

科学明白地说明了高下的差异是影响物候的因素。

下定义

作诠释

到了秋天,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草迹的昆虫也都销声匿迹。

摹状貌

生动形象地说明了物候的变化和气候的关系。

跳读课文,体会说明文的语言特点

2

在说明物候现象时,作者运用的语言生动而准确,你能从文中找出并分析其表达效果吗?

语句 效果分析 语言特点

杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么 :“阿公阿婆,割麦插禾。”

语言生动

此句连用杏花、桃花、布谷鸟三个例子,都扣住“大自然的语言”这一点,以拟人的手法灵动地表现出物候对气候变化的反应,说明其对人们生产生活的重要意义。这一段讲的是人们习见的现象,因此不用数字,也不用抽象概念,而是将道理寓于形象之中。

语句 效果分析 语言特点

此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿 1741 到 1750 年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同 1921 到 1930 年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

语言准确

此句给出物候记录中确定的时间段、考察对象和精确的比较结果,说明物候的古今差异。因为物候古今的变化往往是缓慢的,个人难以察觉,因此只有用数字表述,才能清晰地展现结论。

课堂总结

这节课我们不仅学到了物候和物候学的有关知识,还感受到了科学家那种严谨的作风和写作态度。如果我们像作者一样留心身边的每一片叶,每一朵花,也许来年春天悄然而至的时候,你将会是第一个感受到的人,这也算是《大自然的语言》送给我们的丰厚礼物吧!

课后作业

阅读丛书文章《沙漠里的奇怪现象》《看云识天气》《大自然的文字》,找出自然物语,试着破译物语“密码”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读