1《社戏》课件

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

社戏

寻童年记忆,感民风民俗

鲁迅

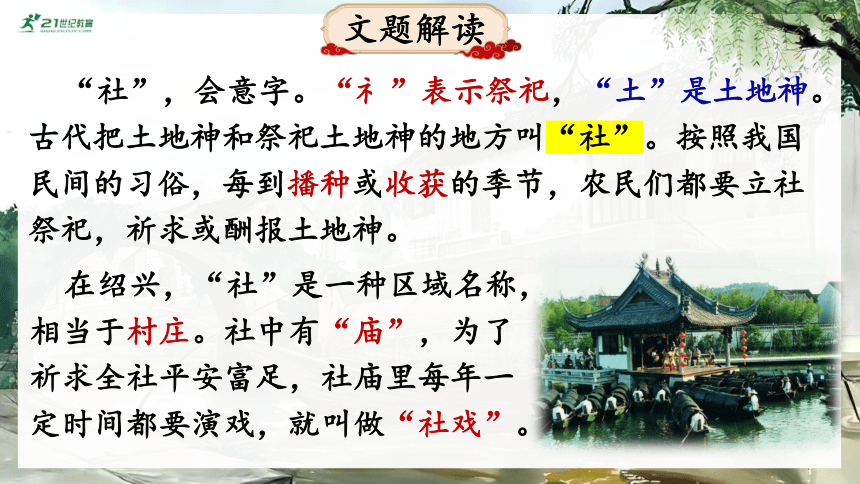

文题解读

“社”,会意字。“礻”表示祭祀,“土”是土地神。古代把土地神和祭祀土地神的地方叫“社”。按照我国民间的习俗,每到播种或收获的季节,农民们都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。

在绍兴,“社”是一种区域名称,相当于村庄。社中有“庙”,为了祈求全社平安富足,社庙里每年一定时间都要演戏,就叫做“社戏”。

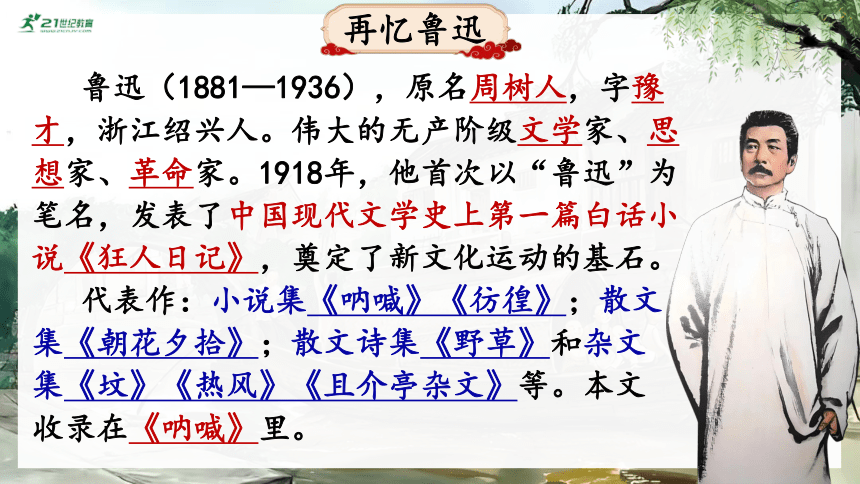

再忆鲁迅

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。1918年,他首次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基石。

代表作:小说集《呐喊》《彷徨》;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》和杂文

集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。本文

收录在《呐喊》里。

扫清障碍

钳( ) 偏僻( ) 行辈( ) 漂渺( )

撮( ) 照例( ) 欺侮( ) 撺掇( )

潺( ) 嘱咐( ) 宽慰( ) 踊跃( )

惮( ) 怠慢( ) 礼数( ) 好歹( )

桕( ) 凫水( ) 屹立( ) 皎洁( )

楫( ) 家眷( ) 归省( ) 絮叨( )

qián

yǒng yuè

háng

shù

chán

dài

jí

yì

hǎo dǎi

pì

jiù

dàn

wèi

xù dao

zhǔ

cuān duo

cuō

fú

jiǎo jié

wǔ

xǐng

lì

piāo miǎo

juàn

归省:

撺掇:

出嫁的女儿回娘家探望父母。省,探望、问候。

从旁鼓动人做某事。

回忆乐事

速读全文,勾画相关语句,梳理“迅哥儿”在平桥村发生了哪些乐事?并以四字的小标题的形式概括。

随母归省

伙伴游玩

戏前波折

夏夜行船

船头看戏

月下归航

田间偷豆

六一送豆

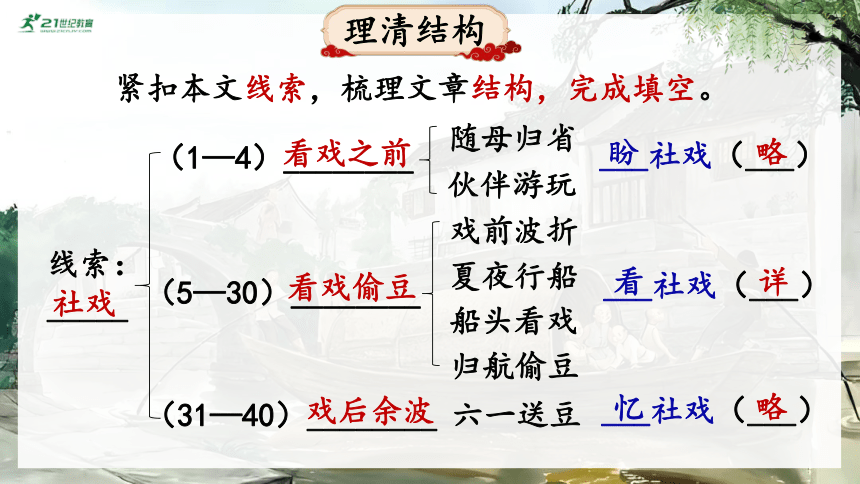

理清结构

紧扣本文线索,梳理文章结构,完成填空。

线索:

_____

(1—4)________

(5—30)________

(31—40)________

随母归省

伙伴游玩

戏前波折

夏夜行船

船头看戏

归航偷豆

六一送豆

___社戏(___)

___社戏(___)

___社戏(___)

看戏之前

看戏偷豆

戏后余波

社戏

盼

看

忆

略

略

详

戏前波折

“迅哥儿”在看戏前的发生了一些的波折,究竟是如何解决的,请勾画关键语句,分析他的心情变化。

波折

转机

转机

波折

叫不到船

八叔的航船回来了

外祖母和母亲不同意

双喜写包票

小伙伴们成行出发

心情失望

心情难过

心情高兴

心情兴奋

文章详写看戏前的波折有什么好处?

为看社戏做好充分的铺垫;

初步表现双喜等小伙伴热情能干的特点;

笔法曲折,使文章文气摇曳,引人入胜。

戏前波折

评价社戏

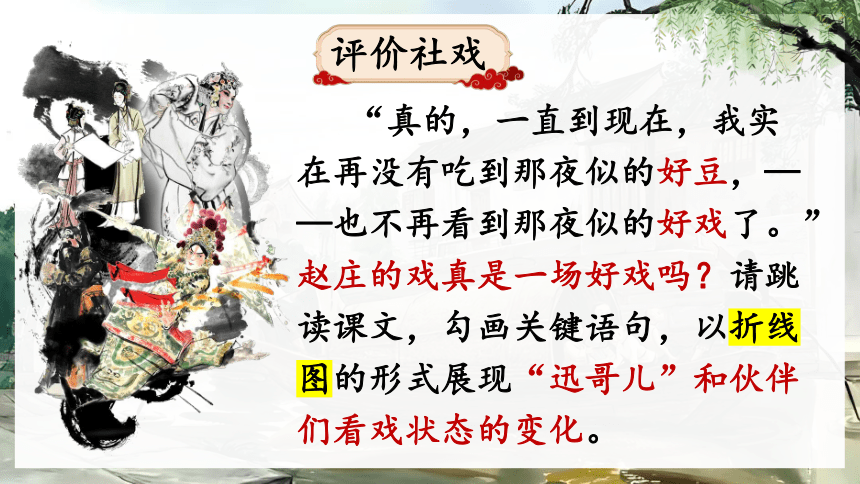

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”赵庄的戏真是一场好戏吗?请跳读课文,勾画关键语句,以折线图的形式展现“迅哥儿”和伙伴们看戏状态的变化。

评价社戏

充满期待

到戏台时

小丑登场

离开戏台时

小生出场

老旦出台

有些疲倦

支撑着仍然看

振作精神笑着看

很扫兴、忍耐的等着

不住的吁气、打呵欠

踊跃地离开

◎

◎

◎

◎

◎

戏不好看,为何是“好戏”?

看戏途中的江南美景;

当时兴致勃勃的心情;

看戏时小伙伴们的陪伴、友好。

归航偷豆

归航偷豆也是本文的重头戏,是快乐的高潮,请结合文中相关语句,怎样看待“迅哥儿”和伙伴们的“偷豆”行为?

文中的“偷”是一种热情的、无私的、天真纯朴的“偷”,“偷”出了情趣,“偷”出了欢乐。正是因为偷豆吃的童心和野趣,才使普通的罗汉豆感觉无比的美味,令“迅哥儿”终身难忘。

“好戏”“好豆”

乐事小结

本文以“社戏”为线索,按时间顺序记叙了“盼社戏——看社戏——忆社戏”,情节一波三折,层层推进,读来令人仿佛身临其境。浓墨重彩地写了看戏的全过程,面对看戏的机缘,看戏后的余波,则简略带过,这种详略结合的写法十分高明。

豆也平平,戏也平平,但因为童心童趣,多年以后,“好戏”“好豆”仍让“迅哥儿”印象深刻。

品析形象

合作探究一:来到平桥村,“迅哥儿”结识了很多人,其中哪个人物让人印象深刻?请勾画关键语句,概述典型事件,品析他的性格特点。

【赏析提示】

让我印象深刻的是______,从文中(典型事件),可以看出他(四字短语)的性格特点。

形象小结

无论是有领导能力、聪明能干的双喜,还是纯真无邪、憨厚无私的阿发,勤快热心、细心体贴的桂生,老实厚道、热情好客的六一公公,甚至是那一群不知名字的小朋友,他们都是“迅哥儿”心中抹不去的美好回忆,体现了平桥村家乡的人情美、人性美。

欣赏美景

合作探究二:这群小伙伴不仅带“迅哥儿”看了社戏,还带他领略了平桥村秀美的江南水乡之景。请勾画写景语句,赏析景物描写的手法。

【赏析提示】

从文中的“(写景句)”,运用了(写景手法),(具体阐述),描绘/写出了 。

开船出行

于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

夏夜行船

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

月下归航

回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。听到耳边来的又是横笛,很悠扬。

月下归航

这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

美景小结

本文运用了比喻、夸张的修辞手法,视觉、听觉、嗅觉、触觉等多种感官和侧面描写的描写方法,多角度、多侧面地描写景物,丰富细腻,有立体感,让人仿佛置身其境,为我们展示了一幅江南水乡特有的清新优美的图景,烘托了“迅哥儿”去看社戏时的愉快心情,也表现出他对这一路所见景色的喜爱,这优美的景色正是他难以忘怀这一夜的重要原因。

怀念乐土

偏僻的平桥村,“迅哥儿”喜欢这里吗?

但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。

为什么说平桥村是“乐土”?请结合课文和背景资料,探究具体原因。

背景资料二:

《社戏》写于1922年,中国共产党刚成立,党领导下的大规模的农民运动也还没兴起,由于辛亥革命不够彻底,这时的鲁迅正生活在军阀黑暗统治下的北京,他日夜忧国忧民,为探索救国救民的道路而矢志不渝地战斗着。

背景资料一:

鲁迅出生于浙江绍兴周姓的一户大家,这样的家庭使鲁迅获得了来自外人的尊敬。然而命运总喜欢捉弄人,13岁那年,鲁迅的祖父因科场舞弊案被革去官职,随后鲁迅的父亲被革去秀才身份,身体每况愈下。霎时间,周围人对他家的态度全变了。鲁迅无论是出入当铺还是进出药房,都会被人指手画脚。都说故乡是心灵的港湾,可现在这片生长的热土竟然如此地势利,“一种执拗的怀疑精神,很自然地从他心里升起。”

探究原因

1、“我”在平桥村受到“优待”。钓虾“归我吃”;坐船“在舱中”;小伙伴们对“我”无微不至的照顾;六一公公送我罗汉豆。这样一个民风淳朴的乡村,对于一个生长在封建家庭中、受各种规矩束缚的孩子来说,确实是自由快乐的天堂。

2、可以免念枯燥无味的书,也没有封建礼教的约束,人人平等。对自幼就压抑在封建道德秩序中的“我”而言,这样的自由是一种多么宝贵的享受。

3、结识了很多热情好客、淳朴善良的好伙伴,还有丰富多彩的生活情趣。“掘蚯蚓”、“钓虾”、“放牛”,相对城镇宅院中那种苍白无味的生活而言,无疑是新鲜有趣、极具魅力的。

拓展延伸

《社戏》原文开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。阅读下面材料,揣摩两次看戏不愉快的原因。

材料一:

我们挨进门,几个红的绿的在我的眼前一闪烁,便又看见戏台下满是许多头,再定神四面看,却见中间也还有几个空座,挤过去要坐时,又有人对我发议论,因为耳朵已经喧蝗的响着了,用了心,才听到他是说“有人,不行!”……原来是一条长凳,然而他那坐板比我的上腿要狭到四分之三,他的脚比我的下腿要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气,接着便联想到私刑拷打的刑具,不由的毛骨悚然的走出了。

材料二:

我向来没有这样忍耐的等待过什么事物,而况身边的胖绅士的吁吁的喘气,这台上的冬冬喧蝗的敲打,红红绿绿的晃荡,加之以十二点,忽而使我省悟到在这里不适于生存了。我同时便机械的拧转身子用力往外只一挤,觉得背后便已满满的,大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路,自然挤而又挤,终于出了大门。

两次看戏不愉快的原因:

1、拥挤嘈杂的都市环境;

2、冷漠世故的都市人群;

3、束缚压抑的等级观念。

前两次看戏的经历与赵庄看社戏的经历形成鲜明对比。其实赵庄的戏并不好看,豆也很普通,但“我”难以忘怀,究竟怀念的是什么?请结合文本,深入探究。

倾诉真情

1、“我”怀念的是小伙伴的陪伴;

2、“我”怀念的是江南水乡的美景;

3、“我”怀念的是自由、轻松、平等的氛围;

4、“我”怀念的是童年生活的童真和野趣;

5、“我”怀念的是人与人之间和谐的关系。

课堂总结

鲁迅用最温情的文字构造了他理想的世界——平桥村,用最温柔的语言讲述了他的期盼与梦想,他曾说过:中国人的病根就是“缺乏爱和诚”,我想《社戏》中“迅哥儿”所期盼的再次看到那夜的戏,吃到那夜的豆,也是鲁迅所真正期盼的——一个拥有“爱”与“诚”的世界。希望我们每一个人都能拥有像“迅哥儿”这样的平桥记忆,无论过去多久,回想起来都印象深刻、温暖如初。

我有一时,曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:菱角、罗汉豆、茭白、香瓜。凡这些,都是极其鲜美可口的;都曾是使我思乡的蛊惑。后来,我在久别之后尝到了,也不过如此;惟独在记忆上,还有旧来的意味留存。他们也许要哄骗我一生,使我时时反顾。”

——鲁迅《朝花夕拾·小引》

社戏

寻童年记忆,感民风民俗

鲁迅

文题解读

“社”,会意字。“礻”表示祭祀,“土”是土地神。古代把土地神和祭祀土地神的地方叫“社”。按照我国民间的习俗,每到播种或收获的季节,农民们都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。

在绍兴,“社”是一种区域名称,相当于村庄。社中有“庙”,为了祈求全社平安富足,社庙里每年一定时间都要演戏,就叫做“社戏”。

再忆鲁迅

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。1918年,他首次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基石。

代表作:小说集《呐喊》《彷徨》;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》和杂文

集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。本文

收录在《呐喊》里。

扫清障碍

钳( ) 偏僻( ) 行辈( ) 漂渺( )

撮( ) 照例( ) 欺侮( ) 撺掇( )

潺( ) 嘱咐( ) 宽慰( ) 踊跃( )

惮( ) 怠慢( ) 礼数( ) 好歹( )

桕( ) 凫水( ) 屹立( ) 皎洁( )

楫( ) 家眷( ) 归省( ) 絮叨( )

qián

yǒng yuè

háng

shù

chán

dài

jí

yì

hǎo dǎi

pì

jiù

dàn

wèi

xù dao

zhǔ

cuān duo

cuō

fú

jiǎo jié

wǔ

xǐng

lì

piāo miǎo

juàn

归省:

撺掇:

出嫁的女儿回娘家探望父母。省,探望、问候。

从旁鼓动人做某事。

回忆乐事

速读全文,勾画相关语句,梳理“迅哥儿”在平桥村发生了哪些乐事?并以四字的小标题的形式概括。

随母归省

伙伴游玩

戏前波折

夏夜行船

船头看戏

月下归航

田间偷豆

六一送豆

理清结构

紧扣本文线索,梳理文章结构,完成填空。

线索:

_____

(1—4)________

(5—30)________

(31—40)________

随母归省

伙伴游玩

戏前波折

夏夜行船

船头看戏

归航偷豆

六一送豆

___社戏(___)

___社戏(___)

___社戏(___)

看戏之前

看戏偷豆

戏后余波

社戏

盼

看

忆

略

略

详

戏前波折

“迅哥儿”在看戏前的发生了一些的波折,究竟是如何解决的,请勾画关键语句,分析他的心情变化。

波折

转机

转机

波折

叫不到船

八叔的航船回来了

外祖母和母亲不同意

双喜写包票

小伙伴们成行出发

心情失望

心情难过

心情高兴

心情兴奋

文章详写看戏前的波折有什么好处?

为看社戏做好充分的铺垫;

初步表现双喜等小伙伴热情能干的特点;

笔法曲折,使文章文气摇曳,引人入胜。

戏前波折

评价社戏

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”赵庄的戏真是一场好戏吗?请跳读课文,勾画关键语句,以折线图的形式展现“迅哥儿”和伙伴们看戏状态的变化。

评价社戏

充满期待

到戏台时

小丑登场

离开戏台时

小生出场

老旦出台

有些疲倦

支撑着仍然看

振作精神笑着看

很扫兴、忍耐的等着

不住的吁气、打呵欠

踊跃地离开

◎

◎

◎

◎

◎

戏不好看,为何是“好戏”?

看戏途中的江南美景;

当时兴致勃勃的心情;

看戏时小伙伴们的陪伴、友好。

归航偷豆

归航偷豆也是本文的重头戏,是快乐的高潮,请结合文中相关语句,怎样看待“迅哥儿”和伙伴们的“偷豆”行为?

文中的“偷”是一种热情的、无私的、天真纯朴的“偷”,“偷”出了情趣,“偷”出了欢乐。正是因为偷豆吃的童心和野趣,才使普通的罗汉豆感觉无比的美味,令“迅哥儿”终身难忘。

“好戏”“好豆”

乐事小结

本文以“社戏”为线索,按时间顺序记叙了“盼社戏——看社戏——忆社戏”,情节一波三折,层层推进,读来令人仿佛身临其境。浓墨重彩地写了看戏的全过程,面对看戏的机缘,看戏后的余波,则简略带过,这种详略结合的写法十分高明。

豆也平平,戏也平平,但因为童心童趣,多年以后,“好戏”“好豆”仍让“迅哥儿”印象深刻。

品析形象

合作探究一:来到平桥村,“迅哥儿”结识了很多人,其中哪个人物让人印象深刻?请勾画关键语句,概述典型事件,品析他的性格特点。

【赏析提示】

让我印象深刻的是______,从文中(典型事件),可以看出他(四字短语)的性格特点。

形象小结

无论是有领导能力、聪明能干的双喜,还是纯真无邪、憨厚无私的阿发,勤快热心、细心体贴的桂生,老实厚道、热情好客的六一公公,甚至是那一群不知名字的小朋友,他们都是“迅哥儿”心中抹不去的美好回忆,体现了平桥村家乡的人情美、人性美。

欣赏美景

合作探究二:这群小伙伴不仅带“迅哥儿”看了社戏,还带他领略了平桥村秀美的江南水乡之景。请勾画写景语句,赏析景物描写的手法。

【赏析提示】

从文中的“(写景句)”,运用了(写景手法),(具体阐述),描绘/写出了 。

开船出行

于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

夏夜行船

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

月下归航

回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。听到耳边来的又是横笛,很悠扬。

月下归航

这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

美景小结

本文运用了比喻、夸张的修辞手法,视觉、听觉、嗅觉、触觉等多种感官和侧面描写的描写方法,多角度、多侧面地描写景物,丰富细腻,有立体感,让人仿佛置身其境,为我们展示了一幅江南水乡特有的清新优美的图景,烘托了“迅哥儿”去看社戏时的愉快心情,也表现出他对这一路所见景色的喜爱,这优美的景色正是他难以忘怀这一夜的重要原因。

怀念乐土

偏僻的平桥村,“迅哥儿”喜欢这里吗?

但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。

为什么说平桥村是“乐土”?请结合课文和背景资料,探究具体原因。

背景资料二:

《社戏》写于1922年,中国共产党刚成立,党领导下的大规模的农民运动也还没兴起,由于辛亥革命不够彻底,这时的鲁迅正生活在军阀黑暗统治下的北京,他日夜忧国忧民,为探索救国救民的道路而矢志不渝地战斗着。

背景资料一:

鲁迅出生于浙江绍兴周姓的一户大家,这样的家庭使鲁迅获得了来自外人的尊敬。然而命运总喜欢捉弄人,13岁那年,鲁迅的祖父因科场舞弊案被革去官职,随后鲁迅的父亲被革去秀才身份,身体每况愈下。霎时间,周围人对他家的态度全变了。鲁迅无论是出入当铺还是进出药房,都会被人指手画脚。都说故乡是心灵的港湾,可现在这片生长的热土竟然如此地势利,“一种执拗的怀疑精神,很自然地从他心里升起。”

探究原因

1、“我”在平桥村受到“优待”。钓虾“归我吃”;坐船“在舱中”;小伙伴们对“我”无微不至的照顾;六一公公送我罗汉豆。这样一个民风淳朴的乡村,对于一个生长在封建家庭中、受各种规矩束缚的孩子来说,确实是自由快乐的天堂。

2、可以免念枯燥无味的书,也没有封建礼教的约束,人人平等。对自幼就压抑在封建道德秩序中的“我”而言,这样的自由是一种多么宝贵的享受。

3、结识了很多热情好客、淳朴善良的好伙伴,还有丰富多彩的生活情趣。“掘蚯蚓”、“钓虾”、“放牛”,相对城镇宅院中那种苍白无味的生活而言,无疑是新鲜有趣、极具魅力的。

拓展延伸

《社戏》原文开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。阅读下面材料,揣摩两次看戏不愉快的原因。

材料一:

我们挨进门,几个红的绿的在我的眼前一闪烁,便又看见戏台下满是许多头,再定神四面看,却见中间也还有几个空座,挤过去要坐时,又有人对我发议论,因为耳朵已经喧蝗的响着了,用了心,才听到他是说“有人,不行!”……原来是一条长凳,然而他那坐板比我的上腿要狭到四分之三,他的脚比我的下腿要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气,接着便联想到私刑拷打的刑具,不由的毛骨悚然的走出了。

材料二:

我向来没有这样忍耐的等待过什么事物,而况身边的胖绅士的吁吁的喘气,这台上的冬冬喧蝗的敲打,红红绿绿的晃荡,加之以十二点,忽而使我省悟到在这里不适于生存了。我同时便机械的拧转身子用力往外只一挤,觉得背后便已满满的,大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路,自然挤而又挤,终于出了大门。

两次看戏不愉快的原因:

1、拥挤嘈杂的都市环境;

2、冷漠世故的都市人群;

3、束缚压抑的等级观念。

前两次看戏的经历与赵庄看社戏的经历形成鲜明对比。其实赵庄的戏并不好看,豆也很普通,但“我”难以忘怀,究竟怀念的是什么?请结合文本,深入探究。

倾诉真情

1、“我”怀念的是小伙伴的陪伴;

2、“我”怀念的是江南水乡的美景;

3、“我”怀念的是自由、轻松、平等的氛围;

4、“我”怀念的是童年生活的童真和野趣;

5、“我”怀念的是人与人之间和谐的关系。

课堂总结

鲁迅用最温情的文字构造了他理想的世界——平桥村,用最温柔的语言讲述了他的期盼与梦想,他曾说过:中国人的病根就是“缺乏爱和诚”,我想《社戏》中“迅哥儿”所期盼的再次看到那夜的戏,吃到那夜的豆,也是鲁迅所真正期盼的——一个拥有“爱”与“诚”的世界。希望我们每一个人都能拥有像“迅哥儿”这样的平桥记忆,无论过去多久,回想起来都印象深刻、温暖如初。

我有一时,曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:菱角、罗汉豆、茭白、香瓜。凡这些,都是极其鲜美可口的;都曾是使我思乡的蛊惑。后来,我在久别之后尝到了,也不过如此;惟独在记忆上,还有旧来的意味留存。他们也许要哄骗我一生,使我时时反顾。”

——鲁迅《朝花夕拾·小引》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读