1.社戏 课件

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

社戏

鲁迅

部编版语文八年级下册

1922年,鲁迅42岁,在写了《狂人日记》《阿Q正传》《孔乙己》等一批深刻的批判封建思想、揭露国民劣根性的作品之后,他突然写了一篇回忆童年的小说——《社戏》,它与前几篇小说一起被收录在鲁迅的小说集《呐喊》中。

鲁迅

鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。《社戏》取材于自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写就。但已不是作者的自传,而是在生活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。

小说虽是虚构,但往往从中也能窥探作者的思想与心境,此时的鲁迅心境如何呢?

【小说】

小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

写作背景

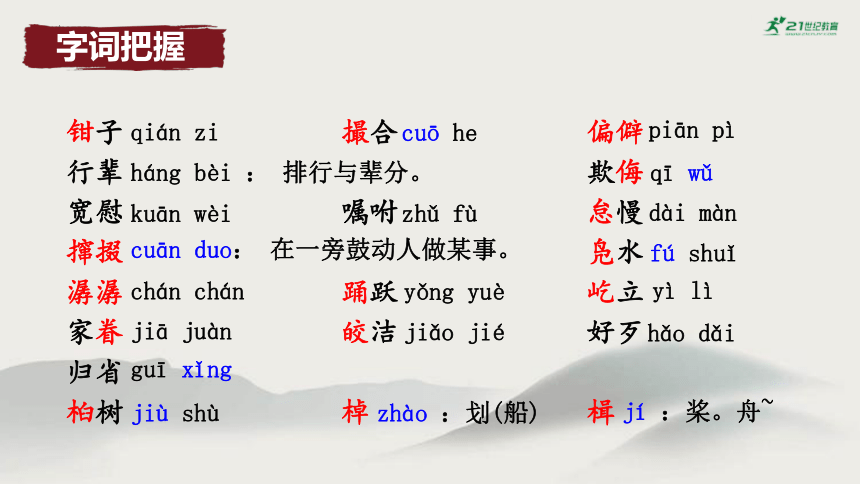

钳子 撮合 偏僻

行辈 欺侮

宽慰 嘱咐 怠慢

撺掇 凫水

潺潺 踊跃 屹立

家眷 皎洁 好歹

归省

桕树 棹 楫

qián zi

cuō he

piān pì

háng bèi : 排行与辈分。

qī wǔ

kuān wèi

zhǔ fù

dài màn

cuān duo: 在一旁鼓动人做某事。

fú shuǐ

chán chán

yǒng yuè

yì lì

jiā juàn

jiǎo jié

hǎo dǎi

guī xǐng

jiù shù

zhào :划(船)

jí :桨。舟~

字词把握

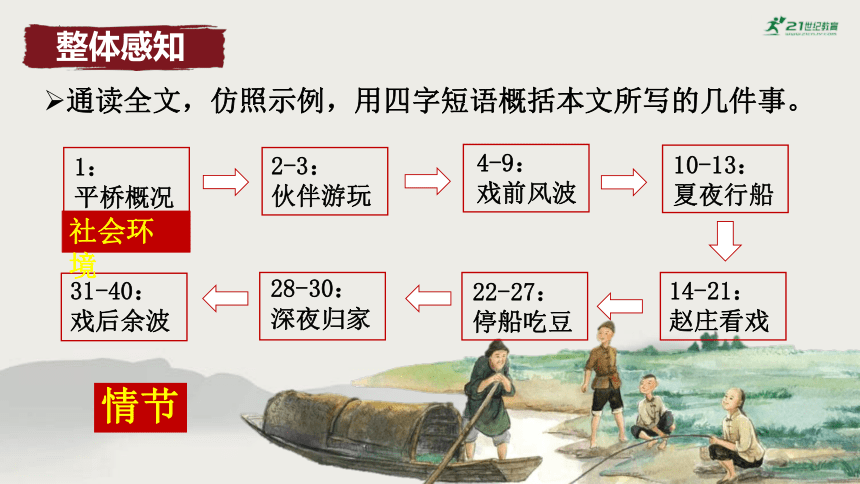

通读全文,仿照示例,用四字短语概括本文所写的几件事。

10-13:

夏夜行船

1:

平桥概况

2-3:

伙伴游玩

4-9:

戏前风波

14-21:

赵庄看戏

22-27:

停船吃豆

28-30:

深夜归家

31-40:

戏后余波

社会环境

情节

整体感知

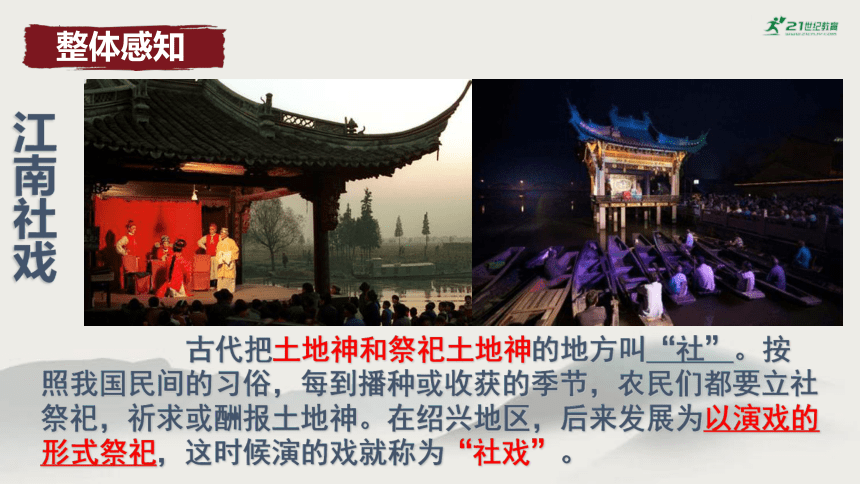

江南社戏

古代把土地神和祭祀土地神的地方叫“社”。按照我国民间的习俗,每到播种或收获的季节,农民们都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。在绍兴地区,后来发展为以演戏的形式祭祀,这时候演的戏就称为“社戏”。

整体感知

念一方乐土

壹

鲁迅在回忆自己童年乐园——百草园时曾说:“其中似乎确凿只有一些野草 ;但那时却是我的乐园。”小孩子总是能在简单的地方发现乐趣。《社戏》中的“我”有没有这样的感受呢?

“那地方叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄……但在我是乐土。”

哪些地方可以体现“极偏僻”呢?

极偏僻,可作者说是我的“乐土”,你能说说原因吗?

得到优待;不用读书,身心自由

偏僻?乐土?

平时在平桥村,哪里可以体现“我”获得了“优待”与自由?

孩子们都可以获得减少工作的许可,伴我游戏;

每天掘蚯蚓钓虾,虾照例是归我吃;

牛欺生,朋友们嘲笑我——相处得随意自然,心灵自由。

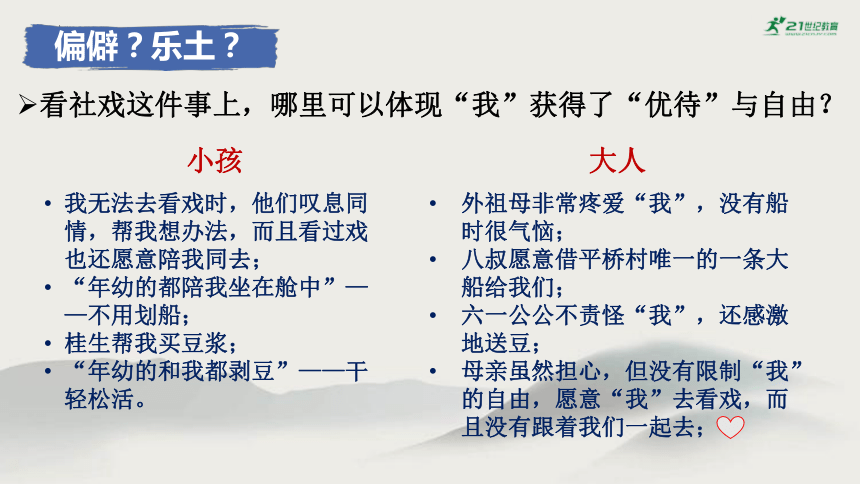

偏僻?乐土?

看社戏这件事上,哪里可以体现“我”获得了“优待”与自由?

外祖母非常疼爱“我”,没有船时很气恼;

八叔愿意借平桥村唯一的一条大船给我们;

六一公公不责怪“我”,还感激地送豆;

母亲虽然担心,但没有限制“我”的自由,愿意“我”去看戏,而且没有跟着我们一起去;

我无法去看戏时,他们叹息同情,帮我想办法,而且看过戏也还愿意陪我同去;

“年幼的都陪我坐在舱中”——不用划船;

桂生帮我买豆浆;

“年幼的和我都剥豆”——干轻松活。

小孩

大人

偏僻?乐土?

除了外祖母、母亲两位家人,在双喜、桂生、阿发、六一公公这些邻里中,你最喜欢谁呢?为什么?

提示:找到对应人物的相关细节描写,细细分析。

偏僻?乐土?

在偏僻的平桥村,能得到全村人的优待;不用念书,身心自由;周围还是一群热心善良、聪明能干、淳朴宽厚的人——这里当然是一方乐土。

在这一方乐土,“我”吃到了最好吃的豆,看到了最好看的戏,以至于至今难忘。“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。 ”

偏僻?乐土?

看一出好戏

贰

用还原法分析,“好豆”应该是好吃的、优质的豆,“好戏”应该是好看的、有趣的戏。这个层面来看,那夜的豆是“好豆”,戏是“好戏”吗?

好豆?好戏?

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。 ”

文中的“我”为什么会这么认为呢?(结合本文内容与《社戏》删减的前半部分中所写的其他两场戏进行思考)

后来看戏时是拥挤嘈杂、让人窒息的环境氛围和冷漠自私的人际关系,让人失望至极。而距离产生美,幼年时的社戏或许俗些,但:①看戏、吃豆过程凝聚着浓浓的、淳朴美好的乡土人情;②不管是看戏的路上,还是戏台所在,周围都有美丽风光、自由空气作背景(自然环境)。对比之下,幼年时的戏与豆显得美好温暖,弥补了“我”对现实的失望。

豆与戏代表的是单纯美好、自由有趣的幼年生活,留下的不仅是一份记忆,更是一份情感,里面承载着“我”对家乡、童年、乡民乡情、乡村文化的爱与怀念。

好豆?好戏?

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。 ”

编者删减后,以本句话作为文章结尾,你觉得怎么样?

议论句。画龙点睛,总结全文,点明主旨。表达了作者对单纯美好、自由有趣的童年生活,对淳朴真挚的人情、亲密和谐的人际关系,对美丽风光、自由空气的追求和向往。(体裁是小说)

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。 ”

好豆?好戏?

本文重点在写童年趣事,看似与《呐喊》中的《狂人日记》《阿Q正传》《孔乙己》等批判封建思想、揭露国民劣根性的作品背道而驰,实则在反写现实,通过与现实对比,寄托理想来批判现实,思想是一脉相连的。

《社戏》写于1922年10月。作品写到在北京看戏的时候,说那是“倒数上去二十年中”的事。从作品发表时算起,倒数上去二十年,便是辛亥革命前十年左右。

当时灾难深重的中华民族正处在水深火热之中,清王朝的反动统治者和帝国主义勾结起来,加紧奴役和盘剥中国人民。鲁迅于1902年怀着救国救民的思想,留学于日本,1909年至1911年年底先后任教于杭州、绍兴。

1911年末,辛亥革命推翻了专制主义的清王朝。对此,鲁迅非常兴奋,热情地欢迎和支持,并应当时教育总长蔡元培的邀请,赴教育部任部员。此后接连发生了袁世凯称帝,张勋复辟……他说“看来看去,就看得怀疑起来,于是失望,颓唐得很了。他认识到,经过辛亥革命,中国的社会现状“招牌虽换,货色照旧”,中国仍处于封建军阀统治之下,战乱依旧,民不聊生,社会混乱。

1917年俄国十月革命给鲁迅强烈震动,使他看到“新世纪的曙光”和人民革命的希望。1919年“五四”运动爆发,他的革命精神更加振奋,于是用笔来无情地揭露封建制度和孔孟之道的吃人本质,发出“救救孩子”和推翻封建“铁屋子”的号召。

在这期间,鲁迅也写了不少回忆故乡的作品,这些作品有一个共同点:通过可爱的故乡与黑暗的社会对比,表达自己对光明前景的向往和人与人之间淳朴关系的追求。《社戏》就是其中一篇。

好豆?好戏?

学一些技法

叁

1.看戏这一件小事,鲁迅并未将其写得很顺利,而是在看戏前后过程中设计了很多起伏转折,请找出来。

示例:

好不容易盼到可以去看戏的日期,却叫不到船。

2.为什么要设计这么多起伏转折?

使得小说情节跌宕起伏,增加文章的趣味性,吸引读者的阅读兴趣;

起伏转折中凸显了人物形象;

起伏转折中反映了浓浓的、淳朴美好的乡土人情,表现平桥村确实是乐土,有助于更好突出文章主旨——作者对美好生活的向往和追求。

起伏转折

技法一:起伏转折书写情节,情节更扣人心弦。

明代才子唐伯虎诙谐幽默,常常是妙语连珠。

有一次,一官宦人家的老太太90寿辰,老太太的儿子备了一份厚礼拜访唐伯虎,请他第二天为老太太作祝寿诗助兴,唐伯虎爽快地答应了。

第二天,唐伯虎果然准时赴约。等到觥筹交错、耳热酒酣之际,主人邀请唐伯虎作祝寿诗。唐伯虎也不推辞,站起来思索片刻,用手指着老太太高声吟道:“这老太太不是人。”老太太顿时横眉竖眼,极为难堪,众宾客也大吃一惊,怎么才子开口就骂人,莫不是酒喝多了说胡话?众宾客惊愕,主人也满面不悦,客厅里顿时鸦雀无声。

唐伯虎似乎没有注意到别人的反应,稍停片刻,吟出第二句:“九天仙女下凡尘。”

“好!”众人转忧为喜、齐声喝彩,主人喜笑颜开,九十老太的脸上也泛起桃花晕。

想不到才子又指着周围的儿孙吟出第三句:“儿孙个个都是贼。”全场空气立刻凝固一样,主人好不尴尬。老太太的儿孙们个个满面怒容,恨不得马上把唐伯虎赶走。

又停片刻,唐伯虎指着桌上的寿桃,一句一顿地吟出末句:“偷得蟠桃献娘亲。”

“好诗!好诗!”众宾客一齐喝彩,掌声如潮。主人立即亲自上前敬酒,感谢唐伯虎所献的绝妙祝寿诗,老太太的寿宴也变得新奇,热烈。

起伏转折

1.一系列起伏中,鲁迅用了不少笔墨来刻画“我”的心理变化。

(1)当“我”无船出行时,“我”着急又无奈。细读4-9段,勾画出能感受到“急”的句子,分析作者如何描写心理。

心理刻画

“只有我急得要哭”

“总之,是完了。到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。”

“这一天我不钓虾,东西也少吃。”

“吃饭之后,看过戏的少年们也都聚拢来了,高高兴兴的来讲戏。只有我不开口。”

描写心理:直接点出心理;写幻觉、想象;写反常行为

描写心理: 动作描写;夸张修辞;环境描写;感官描写

(2)当“我”可以去看戏时,“我”愉悦欣喜。细读10-14段,勾画出能感受到“喜”的句子,分析作者如何描写心理。

心理刻画

我们立刻一哄的出了门。

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台,模糊在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限,我疑心画上见过的仙境,就在这里出现了。

(3)当“我”看戏时已没了兴奋,只有满满的疲倦。细读19-21段,勾画出能感受到“倦”的句子,分析作者如何描写心理。

心理刻画

我有些疲倦了,托桂生买豆浆去。

我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低。”

然而老旦终于出台了。……那老旦当初还只是踱来踱去的唱,后来竟在中间的一把交椅上坐下了。……我忍耐的等着,许多工夫,只见那老旦将手一抬,我以为就要站起来了,不料他却又慢慢的放下在原地方,仍旧唱。

“年纪小的几个多打呵欠了,大的也各管自己谈话”“我很担心;双喜他们却就破口喃喃的骂”“全船里几个人不住的吁气,其余的也打起哈欠来”

大家立刻都赞成,和开船时候一样踊跃,三四人径奔船尾,拔了篙,点退几丈,回转船头,驾起橹,骂着老旦,又向那松柏林前进了。

描写心理:点出心理;写幻觉;妙用虚词;他人衬托;前后对比

技法二:多种方式刻画心理,人物更加生动饱满。

例如:写幻觉、想象;写反常行为;动作描写;环境描写;感官描写;妙用虚词;他人衬托;前后对比;修辞。

2.吃罗汉豆时,“我”心理如何呢?请选用一些刚才的方式,将“我”当时的心理在故事情节中描写出来。

心理刻画

超链接部分

《社戏》中“我”的母亲与《五猖会》中鲁迅的父亲,刚开始都不同意自己的孩子去看戏,他们是不是同类型的家长?结合具体内容说明原因。

大人的优待·母亲

只有我急得要哭,母亲却竭力的嘱咐我……

母亲很为难,没有法子想。

母亲又说是若叫大人一同去,他们白天全有工作,要他熬夜,是不合情理的。

外祖母和母亲也相信,便不再驳回,都微笑了。

我向船头一望,前面已经是平桥。桥脚上站着一个人,却是我的母亲。

母亲颇有些生气,说是过了三更了,怎么回来得这样迟,但也就高兴了,笑着邀大家去吃炒米。

既然担心,为什么母亲最后不跟着同去呢?

担心孩子,爱孩子,但给孩子自由的空间

“包票”(何意?怎读?)

“船又大;迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!”(换序?)

观点鲜明;思路清晰,逻辑严密,层层深入;干净利落

怎样的双喜?

热心稳重、聪明能干、考虑周到

双喜

双喜……大声的说道,“我写包票!船又大;迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!”

用“无私”来形容阿发,是否合适?

如果六一公公家的豆大,阿发会怎么说?

阿发的为人?

心中无自私、无私的观念,淳朴、纯粹

鲁迅写小时候偷豆,是否算不良行为?

阿发

阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”

如果你是六一公,你要去问责偷豆的人,你会怎么说?

六一公的话是何深意?

六一公的为人?

慈爱、热情、生性淳朴

六一公公

“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”

“小小年纪便有见识,将来一定要中状元。姑奶奶,你的福气是可以写包票的了”。

参考双喜的“写包票”,这句话前后有逻辑关系吗?

六一公为什么要“写包票”?

淳朴、简单美好的称赞与祝愿。

我在倒数上去的二十年中,只看过两回中国戏,前十年是绝不看,因为没有看戏的意思和机会,那两回全在后十年,然而都没有看出什么来就走了。

第一回是民国元年我初到北京的时候,当时一个朋友对我说,北京戏最好,你不去见见世面么?我想,看戏是有味的,而况在北京呢。于是都兴致勃勃地跑到什么园,戏文已经开场了,在外面也早听到冬冬地响。我们挨进门,几个红的绿的在我的眼前一闪烁,便又看见戏台下满是许多头,再定神四面看,却见中间也还有几个空座,挤过去要坐时,又有人对我发议论,我因为耳朵已经喤喤的响着了,用了心,才听到他是说“有人,不行!”

我们退到后面,一个辫子很光的却来领我们到了侧面,指出一个地位来。这所谓地位者,原来是一条长凳,然而他那坐板比我的上腿要狭到四分之三,他的脚比我的下腿要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气,接着便联想到私刑拷打的刑具,不由的毛骨悚然地走出了。

走了许多路,忽听得我的朋友的声音道,“究竟怎的?”我回过脸去,原来他也被我带出来了。他很诧异地说,“怎么总是走,不答应?”我说,“朋友,对不起,我耳朵只在冬冬喤喤的响,并没有听到你的话。”

后来我每一想到,便很以为奇怪,似乎这戏太不好,——否则便是我近来在戏台下不适于生存了。

《社戏》删减部分

我第二回忘记了那一年,总之是募集湖北水灾捐而谭叫天(注:即京剧名角谭志道)还没有死。捐法是两元钱买一张戏票,可以到第一舞台去看戏,扮演的多是名角,其一就是小叫天。我买了一张票,本是对于劝募人聊以塞责的,然而似乎又有好事家乘机对我说了些叫天不可不看的大法要了。我于是忘了前几年的冬冬喤喤之灾,竟到第一舞台去了,但大约一半也因为重价购来的宝票,总得使用了才舒服。我打听得叫天出台是迟的,而第一舞台却是新式构造,用不着争座位,便放了心,延宕到九点钟才去,谁料照例,人都满了,连立足也难,我只得挤在远处的人丛中看一个老旦在台上唱。那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子,旁边有一个鬼卒,我费尽思量,才疑心他或者是目连的母亲,因为后来又出来了一个和尚。然而我又不知道那名角是谁,就去问挤小在我的左边的一位胖绅士。他很看不起似的斜瞥了我一眼,说道,“龚云甫!”我深愧浅陋而且粗疏,脸上一热,同时脑里也制出了决不再问的定章,于是看小旦唱,看花旦唱,看老生唱,看不知什么角色唱,看一大班人乱打,看两三个人互打,从九点多到十点,从十点到十一点,从十一点到十一点半,从十一点半到十二点,——然而叫天竟还没有来。

我向来没有这样忍耐的等待过什么事物,而况这身边的胖绅士的吁吁的喘气,这台上的冬冬喤喤的敲打,红红绿绿的晃荡,加之以十二点,忽而使我醒悟到在这里不适于生存了。

《社戏》删减部分

我同时便机械的拧转身子,用力往外只一挤,觉得背后便已满满的,大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路,自然挤而又挤,终于出了大门。街上除了专等看客的车辆之外,几乎没有什么行人了,大门口却还有十几个人昂着头看戏目,别有一堆人站着并不看什么,我想:他们大概是看散戏之后出来的女人们的,而叫天却还没有来……

然而夜气很清爽,真所谓“沁人心脾”,我在北京遇着这样的好空气,仿佛这是第一遭了。这一夜,就是我对于中国戏告了别的一夜,此后再没有想到他,即使偶尔经过戏园,我们也漠不相关,精神上早已一在天之南一在地之北了。

但是前几天,我忽在无意之中看到一本日本文的书,可惜忘记了书名和著者,总之是关于中国戏的。其中有一篇,大意仿佛说,中国戏是大敲,大叫,大跳,使看客头昏脑眩,很不适于剧场,但若在野外散漫的所在,远远的看起来,也自有他的风致。我当时觉着这正是说了在我意中而未曾想到的话,因为我确记得在野外看过很好的戏,到北京以后的连进两回戏园去,也许还是受了那时的影响哩。可惜我不知道怎么一来,竟将书名忘却了。

至于我看好戏的时候,却实在已经是“远哉遥遥”的了,其时恐怕我还不过十一二岁。

《社戏》删减部分

社戏

鲁迅

部编版语文八年级下册

1922年,鲁迅42岁,在写了《狂人日记》《阿Q正传》《孔乙己》等一批深刻的批判封建思想、揭露国民劣根性的作品之后,他突然写了一篇回忆童年的小说——《社戏》,它与前几篇小说一起被收录在鲁迅的小说集《呐喊》中。

鲁迅

鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。《社戏》取材于自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写就。但已不是作者的自传,而是在生活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。

小说虽是虚构,但往往从中也能窥探作者的思想与心境,此时的鲁迅心境如何呢?

【小说】

小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

写作背景

钳子 撮合 偏僻

行辈 欺侮

宽慰 嘱咐 怠慢

撺掇 凫水

潺潺 踊跃 屹立

家眷 皎洁 好歹

归省

桕树 棹 楫

qián zi

cuō he

piān pì

háng bèi : 排行与辈分。

qī wǔ

kuān wèi

zhǔ fù

dài màn

cuān duo: 在一旁鼓动人做某事。

fú shuǐ

chán chán

yǒng yuè

yì lì

jiā juàn

jiǎo jié

hǎo dǎi

guī xǐng

jiù shù

zhào :划(船)

jí :桨。舟~

字词把握

通读全文,仿照示例,用四字短语概括本文所写的几件事。

10-13:

夏夜行船

1:

平桥概况

2-3:

伙伴游玩

4-9:

戏前风波

14-21:

赵庄看戏

22-27:

停船吃豆

28-30:

深夜归家

31-40:

戏后余波

社会环境

情节

整体感知

江南社戏

古代把土地神和祭祀土地神的地方叫“社”。按照我国民间的习俗,每到播种或收获的季节,农民们都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。在绍兴地区,后来发展为以演戏的形式祭祀,这时候演的戏就称为“社戏”。

整体感知

念一方乐土

壹

鲁迅在回忆自己童年乐园——百草园时曾说:“其中似乎确凿只有一些野草 ;但那时却是我的乐园。”小孩子总是能在简单的地方发现乐趣。《社戏》中的“我”有没有这样的感受呢?

“那地方叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄……但在我是乐土。”

哪些地方可以体现“极偏僻”呢?

极偏僻,可作者说是我的“乐土”,你能说说原因吗?

得到优待;不用读书,身心自由

偏僻?乐土?

平时在平桥村,哪里可以体现“我”获得了“优待”与自由?

孩子们都可以获得减少工作的许可,伴我游戏;

每天掘蚯蚓钓虾,虾照例是归我吃;

牛欺生,朋友们嘲笑我——相处得随意自然,心灵自由。

偏僻?乐土?

看社戏这件事上,哪里可以体现“我”获得了“优待”与自由?

外祖母非常疼爱“我”,没有船时很气恼;

八叔愿意借平桥村唯一的一条大船给我们;

六一公公不责怪“我”,还感激地送豆;

母亲虽然担心,但没有限制“我”的自由,愿意“我”去看戏,而且没有跟着我们一起去;

我无法去看戏时,他们叹息同情,帮我想办法,而且看过戏也还愿意陪我同去;

“年幼的都陪我坐在舱中”——不用划船;

桂生帮我买豆浆;

“年幼的和我都剥豆”——干轻松活。

小孩

大人

偏僻?乐土?

除了外祖母、母亲两位家人,在双喜、桂生、阿发、六一公公这些邻里中,你最喜欢谁呢?为什么?

提示:找到对应人物的相关细节描写,细细分析。

偏僻?乐土?

在偏僻的平桥村,能得到全村人的优待;不用念书,身心自由;周围还是一群热心善良、聪明能干、淳朴宽厚的人——这里当然是一方乐土。

在这一方乐土,“我”吃到了最好吃的豆,看到了最好看的戏,以至于至今难忘。“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。 ”

偏僻?乐土?

看一出好戏

贰

用还原法分析,“好豆”应该是好吃的、优质的豆,“好戏”应该是好看的、有趣的戏。这个层面来看,那夜的豆是“好豆”,戏是“好戏”吗?

好豆?好戏?

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。 ”

文中的“我”为什么会这么认为呢?(结合本文内容与《社戏》删减的前半部分中所写的其他两场戏进行思考)

后来看戏时是拥挤嘈杂、让人窒息的环境氛围和冷漠自私的人际关系,让人失望至极。而距离产生美,幼年时的社戏或许俗些,但:①看戏、吃豆过程凝聚着浓浓的、淳朴美好的乡土人情;②不管是看戏的路上,还是戏台所在,周围都有美丽风光、自由空气作背景(自然环境)。对比之下,幼年时的戏与豆显得美好温暖,弥补了“我”对现实的失望。

豆与戏代表的是单纯美好、自由有趣的幼年生活,留下的不仅是一份记忆,更是一份情感,里面承载着“我”对家乡、童年、乡民乡情、乡村文化的爱与怀念。

好豆?好戏?

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。 ”

编者删减后,以本句话作为文章结尾,你觉得怎么样?

议论句。画龙点睛,总结全文,点明主旨。表达了作者对单纯美好、自由有趣的童年生活,对淳朴真挚的人情、亲密和谐的人际关系,对美丽风光、自由空气的追求和向往。(体裁是小说)

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。 ”

好豆?好戏?

本文重点在写童年趣事,看似与《呐喊》中的《狂人日记》《阿Q正传》《孔乙己》等批判封建思想、揭露国民劣根性的作品背道而驰,实则在反写现实,通过与现实对比,寄托理想来批判现实,思想是一脉相连的。

《社戏》写于1922年10月。作品写到在北京看戏的时候,说那是“倒数上去二十年中”的事。从作品发表时算起,倒数上去二十年,便是辛亥革命前十年左右。

当时灾难深重的中华民族正处在水深火热之中,清王朝的反动统治者和帝国主义勾结起来,加紧奴役和盘剥中国人民。鲁迅于1902年怀着救国救民的思想,留学于日本,1909年至1911年年底先后任教于杭州、绍兴。

1911年末,辛亥革命推翻了专制主义的清王朝。对此,鲁迅非常兴奋,热情地欢迎和支持,并应当时教育总长蔡元培的邀请,赴教育部任部员。此后接连发生了袁世凯称帝,张勋复辟……他说“看来看去,就看得怀疑起来,于是失望,颓唐得很了。他认识到,经过辛亥革命,中国的社会现状“招牌虽换,货色照旧”,中国仍处于封建军阀统治之下,战乱依旧,民不聊生,社会混乱。

1917年俄国十月革命给鲁迅强烈震动,使他看到“新世纪的曙光”和人民革命的希望。1919年“五四”运动爆发,他的革命精神更加振奋,于是用笔来无情地揭露封建制度和孔孟之道的吃人本质,发出“救救孩子”和推翻封建“铁屋子”的号召。

在这期间,鲁迅也写了不少回忆故乡的作品,这些作品有一个共同点:通过可爱的故乡与黑暗的社会对比,表达自己对光明前景的向往和人与人之间淳朴关系的追求。《社戏》就是其中一篇。

好豆?好戏?

学一些技法

叁

1.看戏这一件小事,鲁迅并未将其写得很顺利,而是在看戏前后过程中设计了很多起伏转折,请找出来。

示例:

好不容易盼到可以去看戏的日期,却叫不到船。

2.为什么要设计这么多起伏转折?

使得小说情节跌宕起伏,增加文章的趣味性,吸引读者的阅读兴趣;

起伏转折中凸显了人物形象;

起伏转折中反映了浓浓的、淳朴美好的乡土人情,表现平桥村确实是乐土,有助于更好突出文章主旨——作者对美好生活的向往和追求。

起伏转折

技法一:起伏转折书写情节,情节更扣人心弦。

明代才子唐伯虎诙谐幽默,常常是妙语连珠。

有一次,一官宦人家的老太太90寿辰,老太太的儿子备了一份厚礼拜访唐伯虎,请他第二天为老太太作祝寿诗助兴,唐伯虎爽快地答应了。

第二天,唐伯虎果然准时赴约。等到觥筹交错、耳热酒酣之际,主人邀请唐伯虎作祝寿诗。唐伯虎也不推辞,站起来思索片刻,用手指着老太太高声吟道:“这老太太不是人。”老太太顿时横眉竖眼,极为难堪,众宾客也大吃一惊,怎么才子开口就骂人,莫不是酒喝多了说胡话?众宾客惊愕,主人也满面不悦,客厅里顿时鸦雀无声。

唐伯虎似乎没有注意到别人的反应,稍停片刻,吟出第二句:“九天仙女下凡尘。”

“好!”众人转忧为喜、齐声喝彩,主人喜笑颜开,九十老太的脸上也泛起桃花晕。

想不到才子又指着周围的儿孙吟出第三句:“儿孙个个都是贼。”全场空气立刻凝固一样,主人好不尴尬。老太太的儿孙们个个满面怒容,恨不得马上把唐伯虎赶走。

又停片刻,唐伯虎指着桌上的寿桃,一句一顿地吟出末句:“偷得蟠桃献娘亲。”

“好诗!好诗!”众宾客一齐喝彩,掌声如潮。主人立即亲自上前敬酒,感谢唐伯虎所献的绝妙祝寿诗,老太太的寿宴也变得新奇,热烈。

起伏转折

1.一系列起伏中,鲁迅用了不少笔墨来刻画“我”的心理变化。

(1)当“我”无船出行时,“我”着急又无奈。细读4-9段,勾画出能感受到“急”的句子,分析作者如何描写心理。

心理刻画

“只有我急得要哭”

“总之,是完了。到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。”

“这一天我不钓虾,东西也少吃。”

“吃饭之后,看过戏的少年们也都聚拢来了,高高兴兴的来讲戏。只有我不开口。”

描写心理:直接点出心理;写幻觉、想象;写反常行为

描写心理: 动作描写;夸张修辞;环境描写;感官描写

(2)当“我”可以去看戏时,“我”愉悦欣喜。细读10-14段,勾画出能感受到“喜”的句子,分析作者如何描写心理。

心理刻画

我们立刻一哄的出了门。

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台,模糊在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限,我疑心画上见过的仙境,就在这里出现了。

(3)当“我”看戏时已没了兴奋,只有满满的疲倦。细读19-21段,勾画出能感受到“倦”的句子,分析作者如何描写心理。

心理刻画

我有些疲倦了,托桂生买豆浆去。

我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低。”

然而老旦终于出台了。……那老旦当初还只是踱来踱去的唱,后来竟在中间的一把交椅上坐下了。……我忍耐的等着,许多工夫,只见那老旦将手一抬,我以为就要站起来了,不料他却又慢慢的放下在原地方,仍旧唱。

“年纪小的几个多打呵欠了,大的也各管自己谈话”“我很担心;双喜他们却就破口喃喃的骂”“全船里几个人不住的吁气,其余的也打起哈欠来”

大家立刻都赞成,和开船时候一样踊跃,三四人径奔船尾,拔了篙,点退几丈,回转船头,驾起橹,骂着老旦,又向那松柏林前进了。

描写心理:点出心理;写幻觉;妙用虚词;他人衬托;前后对比

技法二:多种方式刻画心理,人物更加生动饱满。

例如:写幻觉、想象;写反常行为;动作描写;环境描写;感官描写;妙用虚词;他人衬托;前后对比;修辞。

2.吃罗汉豆时,“我”心理如何呢?请选用一些刚才的方式,将“我”当时的心理在故事情节中描写出来。

心理刻画

超链接部分

《社戏》中“我”的母亲与《五猖会》中鲁迅的父亲,刚开始都不同意自己的孩子去看戏,他们是不是同类型的家长?结合具体内容说明原因。

大人的优待·母亲

只有我急得要哭,母亲却竭力的嘱咐我……

母亲很为难,没有法子想。

母亲又说是若叫大人一同去,他们白天全有工作,要他熬夜,是不合情理的。

外祖母和母亲也相信,便不再驳回,都微笑了。

我向船头一望,前面已经是平桥。桥脚上站着一个人,却是我的母亲。

母亲颇有些生气,说是过了三更了,怎么回来得这样迟,但也就高兴了,笑着邀大家去吃炒米。

既然担心,为什么母亲最后不跟着同去呢?

担心孩子,爱孩子,但给孩子自由的空间

“包票”(何意?怎读?)

“船又大;迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!”(换序?)

观点鲜明;思路清晰,逻辑严密,层层深入;干净利落

怎样的双喜?

热心稳重、聪明能干、考虑周到

双喜

双喜……大声的说道,“我写包票!船又大;迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!”

用“无私”来形容阿发,是否合适?

如果六一公公家的豆大,阿发会怎么说?

阿发的为人?

心中无自私、无私的观念,淳朴、纯粹

鲁迅写小时候偷豆,是否算不良行为?

阿发

阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”

如果你是六一公,你要去问责偷豆的人,你会怎么说?

六一公的话是何深意?

六一公的为人?

慈爱、热情、生性淳朴

六一公公

“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”

“小小年纪便有见识,将来一定要中状元。姑奶奶,你的福气是可以写包票的了”。

参考双喜的“写包票”,这句话前后有逻辑关系吗?

六一公为什么要“写包票”?

淳朴、简单美好的称赞与祝愿。

我在倒数上去的二十年中,只看过两回中国戏,前十年是绝不看,因为没有看戏的意思和机会,那两回全在后十年,然而都没有看出什么来就走了。

第一回是民国元年我初到北京的时候,当时一个朋友对我说,北京戏最好,你不去见见世面么?我想,看戏是有味的,而况在北京呢。于是都兴致勃勃地跑到什么园,戏文已经开场了,在外面也早听到冬冬地响。我们挨进门,几个红的绿的在我的眼前一闪烁,便又看见戏台下满是许多头,再定神四面看,却见中间也还有几个空座,挤过去要坐时,又有人对我发议论,我因为耳朵已经喤喤的响着了,用了心,才听到他是说“有人,不行!”

我们退到后面,一个辫子很光的却来领我们到了侧面,指出一个地位来。这所谓地位者,原来是一条长凳,然而他那坐板比我的上腿要狭到四分之三,他的脚比我的下腿要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气,接着便联想到私刑拷打的刑具,不由的毛骨悚然地走出了。

走了许多路,忽听得我的朋友的声音道,“究竟怎的?”我回过脸去,原来他也被我带出来了。他很诧异地说,“怎么总是走,不答应?”我说,“朋友,对不起,我耳朵只在冬冬喤喤的响,并没有听到你的话。”

后来我每一想到,便很以为奇怪,似乎这戏太不好,——否则便是我近来在戏台下不适于生存了。

《社戏》删减部分

我第二回忘记了那一年,总之是募集湖北水灾捐而谭叫天(注:即京剧名角谭志道)还没有死。捐法是两元钱买一张戏票,可以到第一舞台去看戏,扮演的多是名角,其一就是小叫天。我买了一张票,本是对于劝募人聊以塞责的,然而似乎又有好事家乘机对我说了些叫天不可不看的大法要了。我于是忘了前几年的冬冬喤喤之灾,竟到第一舞台去了,但大约一半也因为重价购来的宝票,总得使用了才舒服。我打听得叫天出台是迟的,而第一舞台却是新式构造,用不着争座位,便放了心,延宕到九点钟才去,谁料照例,人都满了,连立足也难,我只得挤在远处的人丛中看一个老旦在台上唱。那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子,旁边有一个鬼卒,我费尽思量,才疑心他或者是目连的母亲,因为后来又出来了一个和尚。然而我又不知道那名角是谁,就去问挤小在我的左边的一位胖绅士。他很看不起似的斜瞥了我一眼,说道,“龚云甫!”我深愧浅陋而且粗疏,脸上一热,同时脑里也制出了决不再问的定章,于是看小旦唱,看花旦唱,看老生唱,看不知什么角色唱,看一大班人乱打,看两三个人互打,从九点多到十点,从十点到十一点,从十一点到十一点半,从十一点半到十二点,——然而叫天竟还没有来。

我向来没有这样忍耐的等待过什么事物,而况这身边的胖绅士的吁吁的喘气,这台上的冬冬喤喤的敲打,红红绿绿的晃荡,加之以十二点,忽而使我醒悟到在这里不适于生存了。

《社戏》删减部分

我同时便机械的拧转身子,用力往外只一挤,觉得背后便已满满的,大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路,自然挤而又挤,终于出了大门。街上除了专等看客的车辆之外,几乎没有什么行人了,大门口却还有十几个人昂着头看戏目,别有一堆人站着并不看什么,我想:他们大概是看散戏之后出来的女人们的,而叫天却还没有来……

然而夜气很清爽,真所谓“沁人心脾”,我在北京遇着这样的好空气,仿佛这是第一遭了。这一夜,就是我对于中国戏告了别的一夜,此后再没有想到他,即使偶尔经过戏园,我们也漠不相关,精神上早已一在天之南一在地之北了。

但是前几天,我忽在无意之中看到一本日本文的书,可惜忘记了书名和著者,总之是关于中国戏的。其中有一篇,大意仿佛说,中国戏是大敲,大叫,大跳,使看客头昏脑眩,很不适于剧场,但若在野外散漫的所在,远远的看起来,也自有他的风致。我当时觉着这正是说了在我意中而未曾想到的话,因为我确记得在野外看过很好的戏,到北京以后的连进两回戏园去,也许还是受了那时的影响哩。可惜我不知道怎么一来,竟将书名忘却了。

至于我看好戏的时候,却实在已经是“远哉遥遥”的了,其时恐怕我还不过十一二岁。

《社戏》删减部分

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读