第23课《马说》课件

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

说

韩愈

马

学习目标

结合具体文句,理解虚词在表情达意上的作用,学习托物寓意的写法。

(难点)

2

了解本文作者及文体特征,积累文言字词,在疏通文意的基础上背诵全文。

(重点)

1

体会作者的观点和情感,培养真才实学,树立报效国家的远大志向。

(重点)

3

任务情境

人们常说:“是金子总会发光的。”而韩愈却提出了“世有伯乐,然后有千里马。”强调了伯乐的重要。

千里马和伯乐,哪个更重要?请认真研读《马说》,并准备参加班级辩论赛。

作者名片

韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟州)人,自谓郡望昌黎,世称“韩昌黎”,唐代文学家、思想家、教育家。

与柳宗元同为唐代古文运动的倡导者,与其并称“韩柳”。他推动了文学的发展,有“文起八代之衰”的美誉,被后世尊为“唐宋八大家”之首。有《昌黎先生集》传世。

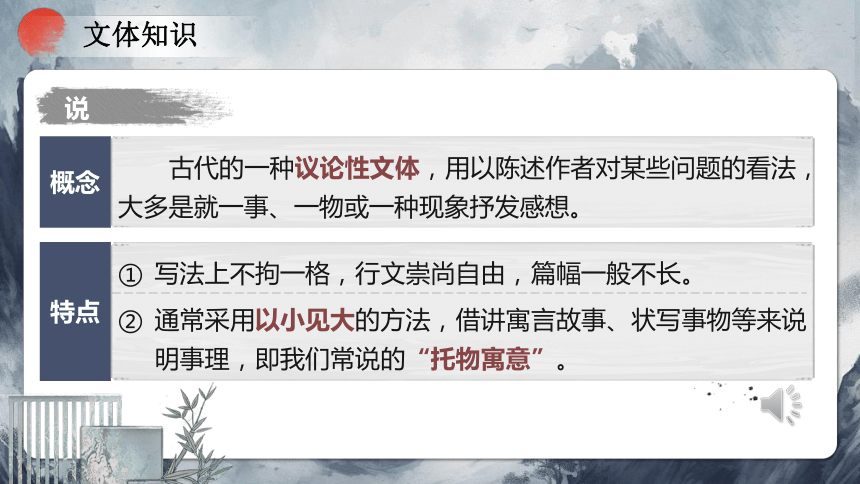

文体知识

古代的一种议论性文体,用以陈述作者对某些问题的看法,大多是就一事、一物或一种现象抒发感想。

概念

特点

写法上不拘一格,行文崇尚自由,篇幅一般不长。

通常采用以小见大的方法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,即我们常说的“托物寓意”。

说

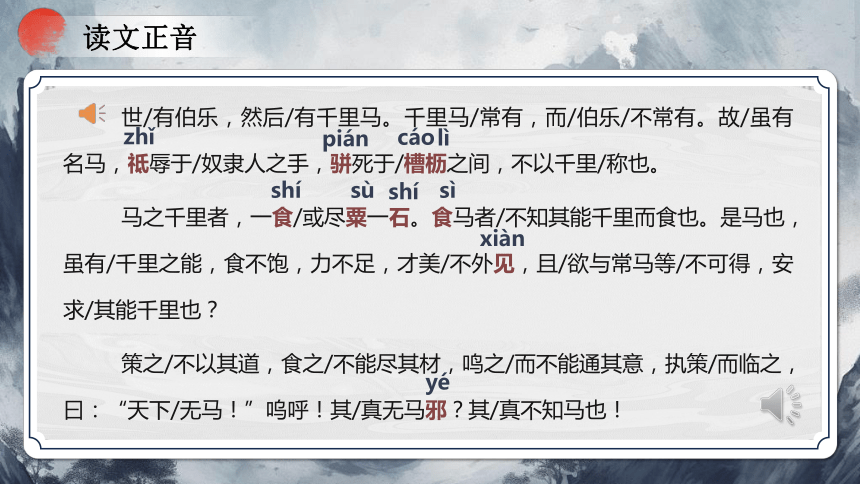

读文正音

(难点)

世/有伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而/伯乐/不常有。故/虽有名马,祗辱于/奴隶人之手,骈死于/槽枥之间,不以千里/称也。

马之千里者,一食/或尽粟一石。食马者/不知其能千里而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能千里也?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其/真无马邪?其/真不知马也!

cáo

zhǐ

pián

shí

sì

xiàn

sù

yé

shí

lì

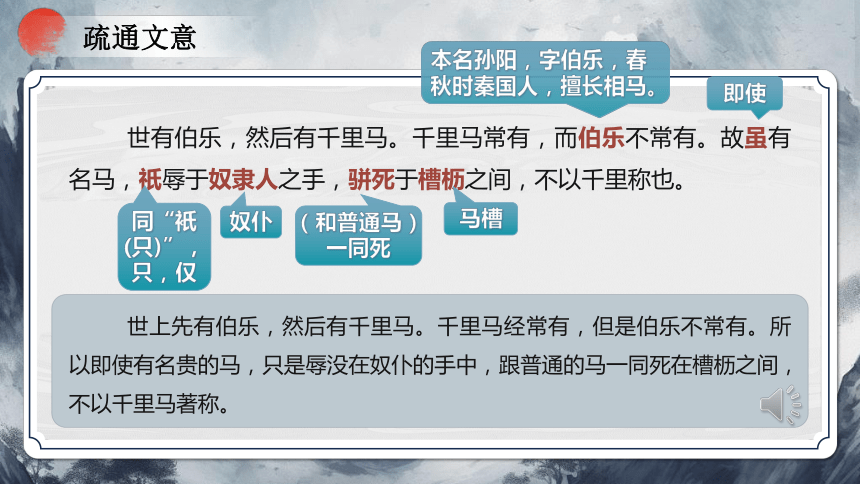

疏通文意

(难点)

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

本名孙阳,字伯乐,春秋时秦国人,擅长相马。

奴仆

(和普通马)

一同死

马槽

即使

同“衹(只)”,只,仅

世上先有伯乐,然后有千里马。千里马经常有,但是伯乐不常有。所以即使有名贵的马,只是辱没在奴仆的手中,跟普通的马一同死在槽枥之间,不以千里马著称。

疏通文意

(难点)

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不知道它能日行千里而像普通的马一样来喂养它。这样的马,虽然有日行千里的能力,但吃不饱,力气不足,才能和美德不能表现在外面。想要和普通的马一样尚且做不到,怎么能够要求它(日行)千里呢?

吃一顿

有时

同“现”,显现

尚且

同“饲”,喂

同“饲”,喂

定语后置句

虽然

吃

这样

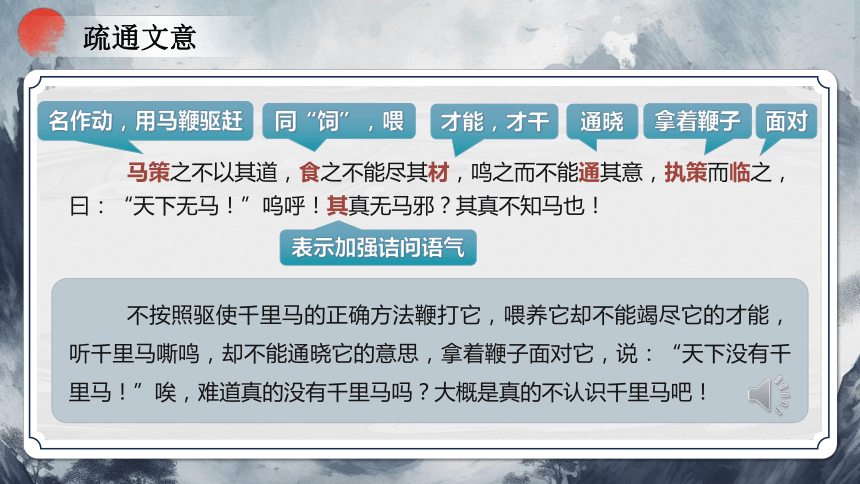

疏通文意

(难点)

马策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

不按照驱使千里马的正确方法鞭打它,喂养它却不能竭尽它的才能,听千里马嘶鸣,却不能通晓它的意思,拿着鞭子面对它,说:“天下没有千里马!”唉,难道真的没有千里马吗?大概是真的不认识千里马吧!

名作动,用马鞭驱赶

才能,才干

面对

表示加强诘问语气

同“饲”,喂

拿着鞭子

通晓

畅所欲言,辩论pk

有人认为,千里马需遇伯乐,才能才有机会施展出来;也有人认为,只要是千里马,就能施展才能。说说你的看法和理由。

正方

我认为千里马需遇伯乐,方能有机会施展才能。如果没有一个识人才、懂人才的人,即便是千里马也很可能会被无视、被埋没,无人问津。

畅所欲言,辩论pk

概念有人认为,千里马需遇伯乐,才能才有机会施展出来;也有人认为,只要是千里马,就能施展才能。说说你的看法和理由。

反方

我认为千里马不一定非得遇到伯乐才能施展才能。即使没有伯乐,千里马也能用行动创造机遇。如果只是被动地等待伯乐的发现,就会错过很多机会,极有可能永远被埋没。

第二课时

马

说

“不平则鸣”的呐喊

任务情境

此次辩论赛,我们作为正方,需要借鉴《马说》,从文中找到论证思路。

辩论赛:千里马和伯乐,哪个更重要?

世有伯乐,然后有千里马。

正方

世有千里马,然后有伯乐。

反方

析读课文,识马之不平

此次辩论赛,我们作为正方,支持“世有伯乐,然后有千里马。”。请你说说这句话在文中有什么作用?千里马和伯乐的关系是什么

伯乐对千里马的命运有决定作用,千里马对伯乐有依赖性。

关系:

提出中心论点。

作用:

千里马的自白

“我”的命运如何

假如你是千里马,请你从以下四个角度阐述千里马与伯乐的关系。

“我”的重要特征

“我”眼中的食马者

“我”被埋没的原因

千里马的重要特征是什么?为什么要强调这一特征?

关系:

“一食或尽粟一石”

正是因为“食马者”不知晓千里马的这个特性,导致其“食不饱,力不足,才美不外见”,最后,“且欲与常马等不可得”。所以,强调这一特征,是为了谴责“食马者”的无知。

没有遇见伯乐,千里马的命运会如何?(用课文原句作答)

关系:

倍受侮辱

祗辱于奴隶人之手

凄惨而死

骈死于槽枥之间

湮没无闻

不以千里称也

千里马被埋没的原因是什么?

关系:

食马者

“食马者不知其能

千里而食也。 ”

根本原因

千里马

“食不饱,力不足,才美不外见。”

直接原因

“我”眼中的食马者

“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”

食马者不能按照正确的方法来训练我,喂养我,我的才能一直显现不出来,我每天都在控诉鸣叫,却没有人理会我,我的伯乐在哪里啊?

食马者是怎样养马的?刻画了食马者怎样的形象?

“我”眼中的食马者

“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”

食马者是怎样养马的?刻画了食马者怎样的形象?

在“我”眼中,食马者是多么___________!

平庸浅薄

愚妄无知

“我”眼中的食马者

呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

对于食马者不知马,作者是怎样评价的?

通过设问,强烈讽刺了那些不识千里马的人,表达了对封建统治者无视人才的强烈不满。

作者的愤郁之情达到高潮,收束全文,又凸显主旨。

一字含情,发出呐喊

11次

一般来说,古人写文章会尽量避免重复使用某一个词,使文章呈现一种变化之美,但在朗读的过程中我们发现,本文中有一个词出现的频率特别高,是哪个词?出现了几次

不

“不”是副词,表示否定,在本文中出现11次,作者想要否定谁呢?请细读课文,找出每一个“不”字前面的主语,分析其表达效果。

伯乐 1个“不”

而伯乐不常有

盼 识才重才

千里马 5个“不”

不以千里称也;食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。

惜 怀才不遇

食马者 5个“不”

不知其能千里而食也;策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意;其真不知马也

讽 愚昧无知

文中一共有5个“也”字,请同学们分别找出来再次诵读,体会“也”字的妙用。

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

第一段表现出作者的愤愤不平之意,如果用“不以千里称”作结,就会有意犹未尽之感,而结尾“也”字流露出作者无限痛惜的感情。

二者有什么区别?

不以千里称也

不以千里称

这两个“也”有什么作用?

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

前一个“也”字用在句末,是作者故作顿笔,有暂时了结,不再说下去的意思。

后一个“也”字是提醒读者注意“食马者”的无知给千里马所造成的被埋没后果。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能

二者有什么区别?

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

第二段段末用反诘句“安求其能千里也”,把愤怒、谴责的感情发展到高潮。

安求其能千里也?

安求其能千里?

可以这样替换吗?

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

不能。第三段是全文的总结,作者用自问自答的形式,把“真无马”和“真不知马”对照起来,“无马”一句用“邪”字轻轻带过,而“不知马”则用“也”字收住,其间有作者的痛切之感,而对“食马者”的深刻嘲讽也跃然纸上了。如果换成“矣”,这种嘲讽之意就减轻了。

其真不知马也!

其真不知马矣!

探究主旨,

为韩愈鸣不平

韩愈是千里马吗

助读资料1

手持文柄,高视寰海。——刘禹锡

文起八代之衰,道济天下之溺。——苏轼

千里之能

韩愈的遭遇与千里马有什么相似之处

助读资料2

韩愈25岁中进士后,长期得不到任用。他曾三次上书给当朝权相,希望得到重用,以展才志,但都没有得到赏识。

虽然没能得到重用,但他仍然声明自己“有忧天下之心”,不会遁迹山林。后来的几年内,他相继依附于宣武节度使董晋、武宁节度使张建封,也并未得到特别的赏识,所以常常郁郁寡欢,并有“伯乐不常有”之叹。

以马之悲鸣,鸣己之悲郁

食马者

辱于奴隶人之手

本文采用托物寓意的写法,千里马、伯乐、食马者各比喻什么人吗?

关系:

千里马

人才

(常常被埋没)

伯乐

能发现、

赏识人才的人

食马者

愚妄浅薄、

不识人才的统治者

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

寄托了作者怀才不遇的愤懑之情,对统治者埋没、摧残人才的愚昧和昏庸进行了讽刺和控诉,表达了作者希望统治者能识别人才、重用人才,使人才能充分发挥才能的愿望。

千里马不遇伯乐

贤才难遇明主

作者借千里马的遭遇,寄托了怎样的思想感情

比喻

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

提出观点

为了让辩论无懈可击,正方辩手可以采用什么论证结构呢?请你借鉴《马说》,完成辩论结构图。

分析问题

归纳中心

马说

“世有伯乐,

然后有千里马

埋没原因

痛斥无知

伯乐不常有——不以千里称也

食马者不知——安求其能千里也

其真无马耶——其真不知马也

托物寓意 以马喻人

痛惜

谴责

嘲讽

辩论启示:

千里马固然需要被人发现,受到重视,有机会展示才能成名。但如今,我们不能坐等机遇,更不能错失良机,“好酒不怕巷子深”的时代已经过去。埋怨别人是不可取的,幻想一举成名是不现实的。我们要努力学习,增长才干,也要抢抓机遇。

教师寄语:

同学们,愿你们奋发图强,努力成为德智体美劳全面发展的千里马;行于道,如遇时运不济,无人赏识,也当审时度势、厚积薄发,成为逆风成长的黑马;在未来,我们更要力求成为求贤若渴、慧眼识珠的顶级伯乐,仰不愧天,俯不愧人,内不愧心!

巩固训练

(1)文中点明伯乐对千里马的命运起决定性作用的句子是:__________,__________________。

(2)揭示千里马才能被埋没的直接原因的句子是:

_________,__________,_____________。

(3)运用设问表明作者对千里马被埋没的感叹的句子是:______________?________________!

(4)运用反问的修辞,表达了对食马者的愤怒、谴责的句子:______________________,____________________?

然后有千里马

世有伯乐

食不饱

力不足

才美不外见

其真无马耶 其真不知马也

且欲与常马等不可得 安求其能千里也

巩固训练

(1)祗辱于奴隶人之手 ___________________________

(2)食马者不知其能千里而食也 ___________________________

(3)才美不外见 ___________________________

“食”同“饲”,喂

“祗”同“衹(只)”,只、仅

“见”同“现”,表现

一食或尽粟一石 ( )

古义:有时。今义:或者,表示选择关系的关联词

通假字

古今异义

巩固训练

策之不以其道( )

执策而临之( )

马鞭,这里是动词,用马鞭驱赶

是马也 ( )

古义:这样。 今义:判断动词。

一词多义

安求其能千里也 ( )

古义:怎么。 今义:安定。

名词,马鞭

(1)策

虽有千里之能( )

安求其能千里也( )

能力

能够

(2)能

食不饱,力不足( )

食之不能尽其材( )

动词,吃

动词,同“饲”,喂

(3)

食

巩固训练-特殊句式

祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

正常语序为“于奴隶人之手祗辱,于槽枥之间骈死”

状语后置

马之千里者,一食或尽粟一石。

正常语序为“千里马者”

定语后置

食马者不知其能千里而食也。

“也”前省略宾语“它”

省略句

策之不以其道

省略主语“食马者”

省略句

作业布置:

如果你是“千里马”,你认为怎样才能获得他人的赏识?请大家议一议。

方案一:等待伯乐

(诸葛亮,本躬耕于南阳,得刘备赏识且“三顾茅庐”力邀相助,后来诸葛亮成为历史上杰出的政治家、军事家和书法家)。

方案二:推销自己

(毛遂,在赵国平原君与楚王谈判僵持之时,自赞自荐,以三寸不烂之舌说服楚王定下盟约)。

说

韩愈

马

学习目标

结合具体文句,理解虚词在表情达意上的作用,学习托物寓意的写法。

(难点)

2

了解本文作者及文体特征,积累文言字词,在疏通文意的基础上背诵全文。

(重点)

1

体会作者的观点和情感,培养真才实学,树立报效国家的远大志向。

(重点)

3

任务情境

人们常说:“是金子总会发光的。”而韩愈却提出了“世有伯乐,然后有千里马。”强调了伯乐的重要。

千里马和伯乐,哪个更重要?请认真研读《马说》,并准备参加班级辩论赛。

作者名片

韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟州)人,自谓郡望昌黎,世称“韩昌黎”,唐代文学家、思想家、教育家。

与柳宗元同为唐代古文运动的倡导者,与其并称“韩柳”。他推动了文学的发展,有“文起八代之衰”的美誉,被后世尊为“唐宋八大家”之首。有《昌黎先生集》传世。

文体知识

古代的一种议论性文体,用以陈述作者对某些问题的看法,大多是就一事、一物或一种现象抒发感想。

概念

特点

写法上不拘一格,行文崇尚自由,篇幅一般不长。

通常采用以小见大的方法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,即我们常说的“托物寓意”。

说

读文正音

(难点)

世/有伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而/伯乐/不常有。故/虽有名马,祗辱于/奴隶人之手,骈死于/槽枥之间,不以千里/称也。

马之千里者,一食/或尽粟一石。食马者/不知其能千里而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能千里也?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其/真无马邪?其/真不知马也!

cáo

zhǐ

pián

shí

sì

xiàn

sù

yé

shí

lì

疏通文意

(难点)

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

本名孙阳,字伯乐,春秋时秦国人,擅长相马。

奴仆

(和普通马)

一同死

马槽

即使

同“衹(只)”,只,仅

世上先有伯乐,然后有千里马。千里马经常有,但是伯乐不常有。所以即使有名贵的马,只是辱没在奴仆的手中,跟普通的马一同死在槽枥之间,不以千里马著称。

疏通文意

(难点)

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不知道它能日行千里而像普通的马一样来喂养它。这样的马,虽然有日行千里的能力,但吃不饱,力气不足,才能和美德不能表现在外面。想要和普通的马一样尚且做不到,怎么能够要求它(日行)千里呢?

吃一顿

有时

同“现”,显现

尚且

同“饲”,喂

同“饲”,喂

定语后置句

虽然

吃

这样

疏通文意

(难点)

马策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

不按照驱使千里马的正确方法鞭打它,喂养它却不能竭尽它的才能,听千里马嘶鸣,却不能通晓它的意思,拿着鞭子面对它,说:“天下没有千里马!”唉,难道真的没有千里马吗?大概是真的不认识千里马吧!

名作动,用马鞭驱赶

才能,才干

面对

表示加强诘问语气

同“饲”,喂

拿着鞭子

通晓

畅所欲言,辩论pk

有人认为,千里马需遇伯乐,才能才有机会施展出来;也有人认为,只要是千里马,就能施展才能。说说你的看法和理由。

正方

我认为千里马需遇伯乐,方能有机会施展才能。如果没有一个识人才、懂人才的人,即便是千里马也很可能会被无视、被埋没,无人问津。

畅所欲言,辩论pk

概念有人认为,千里马需遇伯乐,才能才有机会施展出来;也有人认为,只要是千里马,就能施展才能。说说你的看法和理由。

反方

我认为千里马不一定非得遇到伯乐才能施展才能。即使没有伯乐,千里马也能用行动创造机遇。如果只是被动地等待伯乐的发现,就会错过很多机会,极有可能永远被埋没。

第二课时

马

说

“不平则鸣”的呐喊

任务情境

此次辩论赛,我们作为正方,需要借鉴《马说》,从文中找到论证思路。

辩论赛:千里马和伯乐,哪个更重要?

世有伯乐,然后有千里马。

正方

世有千里马,然后有伯乐。

反方

析读课文,识马之不平

此次辩论赛,我们作为正方,支持“世有伯乐,然后有千里马。”。请你说说这句话在文中有什么作用?千里马和伯乐的关系是什么

伯乐对千里马的命运有决定作用,千里马对伯乐有依赖性。

关系:

提出中心论点。

作用:

千里马的自白

“我”的命运如何

假如你是千里马,请你从以下四个角度阐述千里马与伯乐的关系。

“我”的重要特征

“我”眼中的食马者

“我”被埋没的原因

千里马的重要特征是什么?为什么要强调这一特征?

关系:

“一食或尽粟一石”

正是因为“食马者”不知晓千里马的这个特性,导致其“食不饱,力不足,才美不外见”,最后,“且欲与常马等不可得”。所以,强调这一特征,是为了谴责“食马者”的无知。

没有遇见伯乐,千里马的命运会如何?(用课文原句作答)

关系:

倍受侮辱

祗辱于奴隶人之手

凄惨而死

骈死于槽枥之间

湮没无闻

不以千里称也

千里马被埋没的原因是什么?

关系:

食马者

“食马者不知其能

千里而食也。 ”

根本原因

千里马

“食不饱,力不足,才美不外见。”

直接原因

“我”眼中的食马者

“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”

食马者不能按照正确的方法来训练我,喂养我,我的才能一直显现不出来,我每天都在控诉鸣叫,却没有人理会我,我的伯乐在哪里啊?

食马者是怎样养马的?刻画了食马者怎样的形象?

“我”眼中的食马者

“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”

食马者是怎样养马的?刻画了食马者怎样的形象?

在“我”眼中,食马者是多么___________!

平庸浅薄

愚妄无知

“我”眼中的食马者

呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

对于食马者不知马,作者是怎样评价的?

通过设问,强烈讽刺了那些不识千里马的人,表达了对封建统治者无视人才的强烈不满。

作者的愤郁之情达到高潮,收束全文,又凸显主旨。

一字含情,发出呐喊

11次

一般来说,古人写文章会尽量避免重复使用某一个词,使文章呈现一种变化之美,但在朗读的过程中我们发现,本文中有一个词出现的频率特别高,是哪个词?出现了几次

不

“不”是副词,表示否定,在本文中出现11次,作者想要否定谁呢?请细读课文,找出每一个“不”字前面的主语,分析其表达效果。

伯乐 1个“不”

而伯乐不常有

盼 识才重才

千里马 5个“不”

不以千里称也;食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。

惜 怀才不遇

食马者 5个“不”

不知其能千里而食也;策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意;其真不知马也

讽 愚昧无知

文中一共有5个“也”字,请同学们分别找出来再次诵读,体会“也”字的妙用。

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

第一段表现出作者的愤愤不平之意,如果用“不以千里称”作结,就会有意犹未尽之感,而结尾“也”字流露出作者无限痛惜的感情。

二者有什么区别?

不以千里称也

不以千里称

这两个“也”有什么作用?

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

前一个“也”字用在句末,是作者故作顿笔,有暂时了结,不再说下去的意思。

后一个“也”字是提醒读者注意“食马者”的无知给千里马所造成的被埋没后果。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能

二者有什么区别?

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

第二段段末用反诘句“安求其能千里也”,把愤怒、谴责的感情发展到高潮。

安求其能千里也?

安求其能千里?

可以这样替换吗?

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

不能。第三段是全文的总结,作者用自问自答的形式,把“真无马”和“真不知马”对照起来,“无马”一句用“邪”字轻轻带过,而“不知马”则用“也”字收住,其间有作者的痛切之感,而对“食马者”的深刻嘲讽也跃然纸上了。如果换成“矣”,这种嘲讽之意就减轻了。

其真不知马也!

其真不知马矣!

探究主旨,

为韩愈鸣不平

韩愈是千里马吗

助读资料1

手持文柄,高视寰海。——刘禹锡

文起八代之衰,道济天下之溺。——苏轼

千里之能

韩愈的遭遇与千里马有什么相似之处

助读资料2

韩愈25岁中进士后,长期得不到任用。他曾三次上书给当朝权相,希望得到重用,以展才志,但都没有得到赏识。

虽然没能得到重用,但他仍然声明自己“有忧天下之心”,不会遁迹山林。后来的几年内,他相继依附于宣武节度使董晋、武宁节度使张建封,也并未得到特别的赏识,所以常常郁郁寡欢,并有“伯乐不常有”之叹。

以马之悲鸣,鸣己之悲郁

食马者

辱于奴隶人之手

本文采用托物寓意的写法,千里马、伯乐、食马者各比喻什么人吗?

关系:

千里马

人才

(常常被埋没)

伯乐

能发现、

赏识人才的人

食马者

愚妄浅薄、

不识人才的统治者

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

寄托了作者怀才不遇的愤懑之情,对统治者埋没、摧残人才的愚昧和昏庸进行了讽刺和控诉,表达了作者希望统治者能识别人才、重用人才,使人才能充分发挥才能的愿望。

千里马不遇伯乐

贤才难遇明主

作者借千里马的遭遇,寄托了怎样的思想感情

比喻

伯乐 1个“不”

千里马 5个“不”

食马者 5个“不”

提出观点

为了让辩论无懈可击,正方辩手可以采用什么论证结构呢?请你借鉴《马说》,完成辩论结构图。

分析问题

归纳中心

马说

“世有伯乐,

然后有千里马

埋没原因

痛斥无知

伯乐不常有——不以千里称也

食马者不知——安求其能千里也

其真无马耶——其真不知马也

托物寓意 以马喻人

痛惜

谴责

嘲讽

辩论启示:

千里马固然需要被人发现,受到重视,有机会展示才能成名。但如今,我们不能坐等机遇,更不能错失良机,“好酒不怕巷子深”的时代已经过去。埋怨别人是不可取的,幻想一举成名是不现实的。我们要努力学习,增长才干,也要抢抓机遇。

教师寄语:

同学们,愿你们奋发图强,努力成为德智体美劳全面发展的千里马;行于道,如遇时运不济,无人赏识,也当审时度势、厚积薄发,成为逆风成长的黑马;在未来,我们更要力求成为求贤若渴、慧眼识珠的顶级伯乐,仰不愧天,俯不愧人,内不愧心!

巩固训练

(1)文中点明伯乐对千里马的命运起决定性作用的句子是:__________,__________________。

(2)揭示千里马才能被埋没的直接原因的句子是:

_________,__________,_____________。

(3)运用设问表明作者对千里马被埋没的感叹的句子是:______________?________________!

(4)运用反问的修辞,表达了对食马者的愤怒、谴责的句子:______________________,____________________?

然后有千里马

世有伯乐

食不饱

力不足

才美不外见

其真无马耶 其真不知马也

且欲与常马等不可得 安求其能千里也

巩固训练

(1)祗辱于奴隶人之手 ___________________________

(2)食马者不知其能千里而食也 ___________________________

(3)才美不外见 ___________________________

“食”同“饲”,喂

“祗”同“衹(只)”,只、仅

“见”同“现”,表现

一食或尽粟一石 ( )

古义:有时。今义:或者,表示选择关系的关联词

通假字

古今异义

巩固训练

策之不以其道( )

执策而临之( )

马鞭,这里是动词,用马鞭驱赶

是马也 ( )

古义:这样。 今义:判断动词。

一词多义

安求其能千里也 ( )

古义:怎么。 今义:安定。

名词,马鞭

(1)策

虽有千里之能( )

安求其能千里也( )

能力

能够

(2)能

食不饱,力不足( )

食之不能尽其材( )

动词,吃

动词,同“饲”,喂

(3)

食

巩固训练-特殊句式

祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

正常语序为“于奴隶人之手祗辱,于槽枥之间骈死”

状语后置

马之千里者,一食或尽粟一石。

正常语序为“千里马者”

定语后置

食马者不知其能千里而食也。

“也”前省略宾语“它”

省略句

策之不以其道

省略主语“食马者”

省略句

作业布置:

如果你是“千里马”,你认为怎样才能获得他人的赏识?请大家议一议。

方案一:等待伯乐

(诸葛亮,本躬耕于南阳,得刘备赏识且“三顾茅庐”力邀相助,后来诸葛亮成为历史上杰出的政治家、军事家和书法家)。

方案二:推销自己

(毛遂,在赵国平原君与楚王谈判僵持之时,自赞自荐,以三寸不烂之舌说服楚王定下盟约)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读