山东省德州市乐陵市2024-2025学年九年级上学期期末语文试题(含答案及简析)

文档属性

| 名称 | 山东省德州市乐陵市2024-2025学年九年级上学期期末语文试题(含答案及简析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 133.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 10:45:07 | ||

图片预览

文档简介

山东省德州市乐陵市2024-2025学年九年级上学期期末语文试题

一、基础知识综合

阅读下面语段,完成下面小题。

我们倡导读书,希望广大师生能在书籍中jí( )取营养,让心灵得到文字的濡( )养。我们都知道,书籍这位好伙伴,她【甲】是我们成长的良师益友,【乙】是我们梦想实现的助推器。读书,贵在持之以恒,却不必每次都郑重其事;读书,贵在zī zī( )不倦,却不必每次都要求顿开茅塞( )。读书的益处不言而喻,让我们前仆后继,读好书,好读书,让读书成为生活方式的一种,混合我们的生命。

1.根据拼音写汉字,给加点字注音。

(1)jí( )取 (2)濡( )养 (3)zī zī( )不倦 (4)茅塞( )

2.根据文段内容,在【甲】【乙】处填入关联词语,最恰当的一项是( )

A.既然……还…… B.不仅……还…… C.尽管……还是…… D.虽然……但是……

3.文段中画横线的词语,使用不恰当的一项是( )

A.持之以恒 B.郑重其事 C.不言而喻 D.前仆后继

4.文段中画波浪线句有两处语病,请加以修改。

读好书,好读书,让读书成为生活方式的一种,混合我们的生命。

二、名著阅读

5.九年级28班阅读分享课,从影视造型与小说描写角度介绍小说里的英雄图谱,请你一起探究。

小说中林冲的外貌是“豹头环眼,燕颔虎须”,类似图一。然而影视剧中常见的林冲造型却大多类似图二,与小说描述的外貌截然不同。请结合名著内容,推测林冲影视造型与小说描写不同的原因。

图一 图二

三、综合性学习

6.九年级1班开展“走进小说天地”综合性学习活动,请你参与并完成任务。

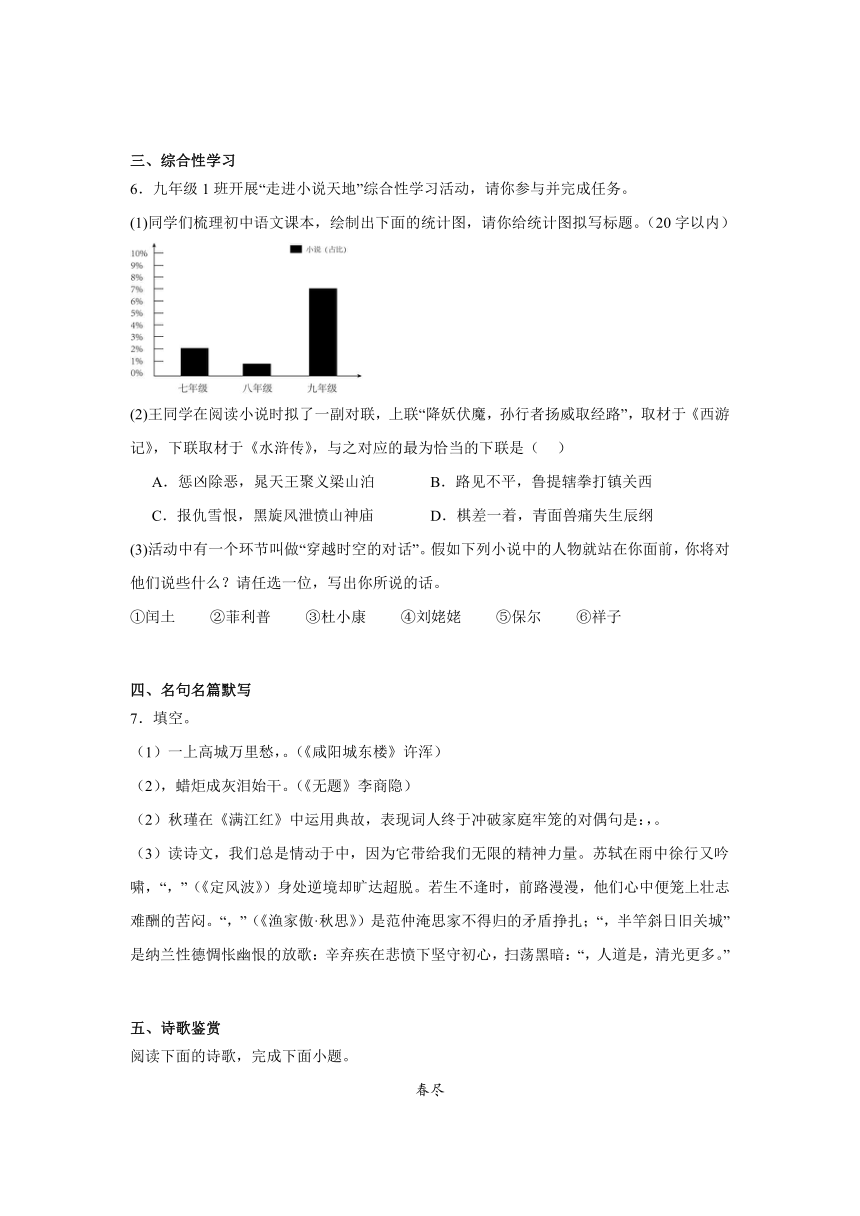

(1)同学们梳理初中语文课本,绘制出下面的统计图,请你给统计图拟写标题。(20字以内)

(2)王同学在阅读小说时拟了一副对联,上联“降妖伏魔,孙行者扬威取经路”,取材于《西游记》,下联取材于《水浒传》,与之对应的最为恰当的下联是( )

A.惩凶除恶,晁天王聚义梁山泊 B.路见不平,鲁提辖拳打镇关西

C.报仇雪恨,黑旋风泄愤山神庙 D.棋差一着,青面兽痛失生辰纲

(3)活动中有一个环节叫做“穿越时空的对话”。假如下列小说中的人物就站在你面前,你将对他们说些什么?请任选一位,写出你所说的话。

①闰土 ②菲利普 ③杜小康 ④刘姥姥 ⑤保尔 ⑥祥子

四、名句名篇默写

7.填空。

(1)一上高城万里愁,。(《咸阳城东楼》许浑)

(2),蜡炬成灰泪始干。(《无题》李商隐)

(2)秋瑾在《满江红》中运用典故,表现词人终于冲破家庭牢笼的对偶句是:,。

(3)读诗文,我们总是情动于中,因为它带给我们无限的精神力量。苏轼在雨中徐行又吟啸,“,”(《定风波》)身处逆境却旷达超脱。若生不逢时,前路漫漫,他们心中便笼上壮志难酬的苦闷。“,”(《渔家傲·秋思》)是范仲淹思家不得归的矛盾挣扎;“,半竿斜日旧关城”是纳兰性德惆怅幽恨的放歌:辛弃疾在悲愤下坚守初心,扫荡黑暗:“,人道是,清光更多。”

五、诗歌鉴赏

阅读下面的诗歌,完成下面小题。

春尽

韩偓①

惜春连日醉昏昏,醒后②衣裳见酒痕。

细水浮花归别涧,断云含雨入孤村。

人闲易有芳时恨,地迥难招自古魂。

惭愧流莺相厚意,清晨犹为到西园。

【注】①韩偓,晚唐五代诗人。晚唐时曾任翰林学士,后被贬出朝,唐亡后流寓各地,此诗即作于寓居南安时。②断云:片片云朵。

8.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联写诗人醉酒,反复渲染一个“醉”字,突出诗人悼惜春光的哀痛心情。

B.颈联中“闲”字表达了对时光流逝的无奈和对自身无所作为的沉痛。

C.尾联春天已逝去,美景已不再,但流莺仍在,所以诗人清晨还会来到西园。

D.全诗有叙述,有描写,有议论,扣住“春尽”,层层深入抒发情感。

9.本诗颔联广受后世称道,请自选角度进行赏析。

六、文言文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

【甲】

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者,非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(选自《鱼我所欲也》)

【乙】

史可法,字宪之,以孝闻。可法廉、信,能与下苦劳。军行士不饱不先食未授衣不先御以故得士死力。当是时,清兵已取山东、河南北,逼淮南。旧城西门险要,可法自守之。作书寄母妻,且曰:死葬我高皇帝陵侧。越二日,清兵薄城下,炮击城西北隅,城遂破。可法自刎,未果,一参将拥可法出小东门,遂被执。可法大呼曰:我史督师也。遂杀之。

(选自《二十四史》,有删改)

10.下列对文中加点词语和句子的理解,不正确的一项是( )

A.“信”的本指信用,“可法廉、信”这句话意思是史可法廉明,讲信用。

B.“如使人之所欲莫甚于生”与“遂杀之”两个句子中,“之”的意义和用法相同。

C.“清兵薄城下”与“日薄西山”的“薄”,都是“迫近”的意思。

D.“城遂破”与“天子为动(《周亚夫军细柳》)”,都属于被动句。

11.请用现代汉语翻译下面句子。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(2)可法自刎,未果,一参将拥可法出小东门,遂被执。

12.文中画横线的部分有三处需要断句,请用/标出来。

军行士不饱不先食未授衣不先御以故得士死力。

13.【乙】文中写出了史可法的哪些品质?他的行为印证了甲文中的什么观点?

七、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

①今年暑期,航空市场上,国产大飞机C919执飞的航班受到旅客的追捧。目前,C919已累计获得全球订单1000余架。

②打造大国重器,关键核心技术要不来、买不来、讨不来。坚持高水平科技自立自强,政府部门有效引导、组织统筹,全国20多个省份、1000多家企事业单位、约30万人协同作战,大飞机研制带动我国6000多项民用飞机技术的集群式突破。

③自主研制的大型客机翱翔蓝天,“大飞机梦”的历史性突破,凸显了新型举国体制在关键核心技术攻关上的制度优势,体现了健全新型举国体制、提升国家创新体系整体效能的改革红利,也让我们更加深刻领会一个道理:“守正才能不迷失方向、不犯颠覆性错误,创新才能把握时代、引领时代。”

(摘选自《人民日报》2024年08月23日)

材料二:

创新是民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭源泉,也是中华民族最深沉的民族禀赋。创新在本质上就是推陈出新,是对既有事物的转化与超越。回顾源远流长的文明历程,中华文明有着鲜明的创新基因。从《礼记》中的“苟日新,日日新,又日新”,到《诗经》中的“周虽旧邦,其命维新”,再到《易经》中的“凡益之道,与时偕行”、王夫之提出的“推陈而致新”,种种图新主张,都彰显了中华民族因时而变、革故鼎新的创新思想,兼收并蓄、与时俱进的精神气质。我国一代又一代科技工作者在勇攀科技高峰的征途中铸就的“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神等,赓续了中华文明的创新精神,塑造了当代中国生机勃勃的创新生态,成为引领新时代创新文化的旗帜与标杆。

(摘选自《光明日报》2024年08月02日)

材料三:

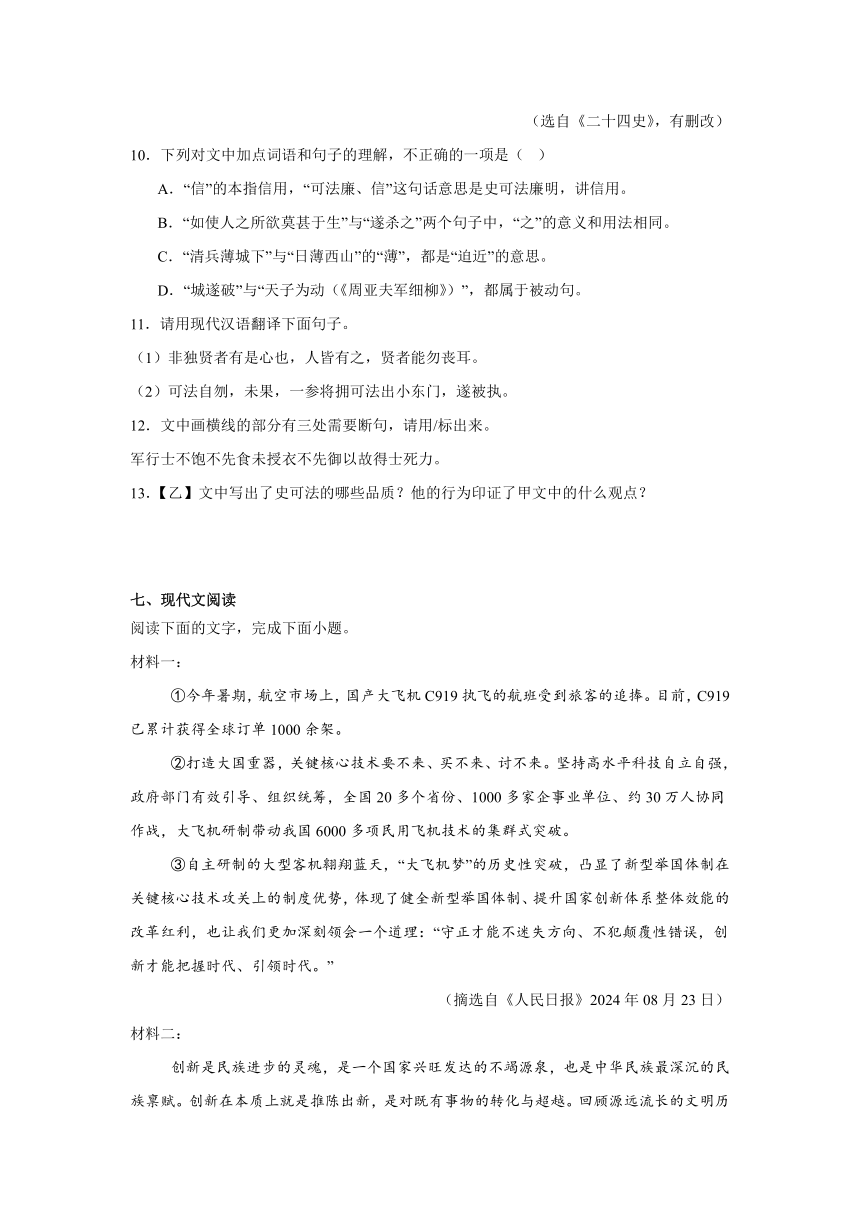

①问题:从下列四种图形中,选出一个性质与其他三个不同的选项。

②对上面这个问题,你是怎么回答的呢?你若选择的是B,那就恭喜你答对了。因为图形B是唯一一个仅由直线构成的图形。

③不过,也许有人会选择图形C。因为非对称性图形只有C一个,所以C会被认为与其他图形不同。确实如此,这也是正确答案。答A也是可以的。因为A是唯一没有角的图形,所以A也是正确答案。那么,D又怎样呢?这是唯一一个由直线与曲线构成的图形,因此D也是正确答案。换句话说,由于看图形的角度不同,四种答案全都正确。

(摘选自罗迦·费·因格《谈创造性思维》)

材料四:

①当前,面对新一轮科技革命和产业变革,以科技创新推动产业创新、发展新质生产力,既是历史机遇,也面临多方面挑战。《全国公众科技创新认知度调查报告》发现,科创人才问题最受公众关注,前沿领域创新呼吁政策包容审慎。“创新人才流失和短缺”以及“国内创新环境和生态不够完善”,是目前我国科技创新面临的最主要挑战。同时,“加强关键核心技术攻关”“加强科技人才培养和引进”“提高基础科学研究水平”是公众认可度最高的三个关键着力点。

②在具体举措中,最受公众认可的是教育制度改革、科技创新体系建设和国际交流。96.31%的受访者认为,国家需要对教育制度进行深度改革,以更好培养创新人才:96.15%的受访者认为,虽然中国科技已取得长足进步,但仍需向外部学习,要与发达国家保持交流。

(摘选自《中国青年报》2024年10月07日)

14.下列关于四则材料的说法,错误的一项是( )

A.材料一中“全国20多个、1000多家、约30万人”这些数字展示了我国在研制国产大飞机C919过程中的协作精神。

B.材料二中引用《礼记》《诗经》和《易经》中的名句,论述了“中华文明有着鲜明的创新基因”,富有说服力。

C.材料三中只有图形B、C、D能作为正确答案,图形A无法从任何独特角度被选中。

D.当前我国科技创新面临的最主要挑战包括创新人才流失和短缺、国内创新环境和生态不够完善。

15.用一句话写出你对材料三的探究结果。

16.阅读“材料二”,概括中华文明的创新精神体现在哪里。

17.材料四中画线的句子说“国家需要对教育制度进行深度改革,以更好培养创新人才”,作为未来接班人的你,有什么好的建议?(写出两条即可)

阅读下面的文字,完成下面小题。

大风

莫言

①我家后面有一条弯弯曲曲的胶河、沿着高高的河堤向东北方向走七里左右路,就到了一片方圆数千亩的荒草甸子。每年夏天,爷爷都去那儿割草。

②最早跟爷爷去荒草甸子割草,是刚过了七岁生日不久的一天。堤顶是一条灰白的小路,路的两边长满野草,行人的脚压迫得它们很瑟缩,但依然是生气勃勃的。爷爷的步子轻悄悄的,走得不紧不慢,听不到脚步声。田野里丝线流苏般的玉米缨儿,刀剑般的玉米叶儿,刚秀出的高粱穗儿,很结实的谷子尾巴,都在雾中时隐时现。

③田野里很寂静,爷爷漫不经心地哼起歌子来:“一匹马踏破了铁甲连环/一杆枪杀败了天下好汉/一碗酒消解了三代的冤情/一文钱难住了盖世的英雄……”

④坦荡荡的旷野上缓慢地爬行着爷爷悲壮苍凉的歌声。听着歌声,我感到陡然间长大了不少,童年似乎就消逝在这条灰白的镶着野草的河堤上。

⑤他带着我去找老茅草,老茅草含水少,干得快,牲口也爱吃。爷爷提着一把大镰刀,我捉着一柄小镰刀,在一片茅草前蹲下来。“看我怎么割。”爷爷示范给我看。他并不认真教我,比画了几下子就低头割他的草去了。他割草的姿势很美,动作富有节奏。我试着割了几下,很累,厌烦了,扔下镰刀,追鸟捉蚂蚱去了。

⑥不知何时,天上布满了大块的黑云。

⑦我帮着爷爷把草装上车,小车像座小山包一样。大堤弯弯曲曲,刚走出里把路,黑云就把太阳完全遮住了。天地之间没有了界限,我竟然感到一种莫名的恐惧。回头看爷爷,爷爷的脸木木的,一点表情也没有。

⑧河堤下的庄稼叶子忽然动了起来,但没有声音。河里也有平滑的波浪涌起,同样没有声音。很高很远的地方似乎传来了世上没有的声音,天地之间变成紫色,还有扑鼻的干草气息、野蒿子的苦味和野菊花幽幽的香气。

⑨在我们的前方,出现了一个黑色的,顶天立地的圆柱,圆柱飞速旋转着,向我们逼过来,紧接着传来沉闷如雷鸣的呼噜声。

⑩“爷爷,那是什么?”

“风。”爷爷淡淡地说,“使劲拉车吧,孩子。”说着,他弯下了腰。

我们钻进了风里,听不到什么声音,只感到有两个大巴掌在使劲扇着耳门子,鼓膜嗡嗡地响。堤下的庄稼像接到命令的士兵,一齐倒伏下去;河里的水飞起来,红翅膀的鲤鱼像一道道闪电在空中飘。

爷爷双手攥着车把,脊背绷得像一张弓。他的双腿像钉子一样钉在堤上,腿上的肌肉像树根一样条条棱棱地凸起来。风把车上半干不湿的茅草揪出来,扬起来,小车在哆嗦。爷爷的双腿开始颤抖了,汗水从他背上流下来。

夕阳不动声色地露出来,河里通红通红,像流动着冷冷的铁水。庄稼慢慢地直起腰。爷爷像一尊青铜塑像一样保持着用力的姿势。

我高呼着:“爷爷,风过去了。”

他慢慢地放下车子,费劲地直起腰,我看到他的手指都蜷曲着不能伸直了。风把我们车上的草全卷走了,不、还有一棵草夹在车梁的榫缝里。我把那棵草举着给爷爷看,一根普通的老茅草,也不知是红色还是绿色。

“爷爷,就剩下一棵草了。”我有点懊丧地说。“天黑了,走吧。”爷爷说着,弯腰推起了小车。

我举着那棵草,跟着爷爷走了一会儿,就把它随手扔在堤下淡黄色的暮色中了。

(有删减)

18.请用简洁的语言分点概括本文的主要故事情节。

19.按要求赏析句子。

(1)很高很远的地方似乎传来了世上没有的声音,天地之间变成紫色,还有扑鼻的干草气息、野蒿子的苦味和野菊花幽幽的香气。(从感官的角度)

(2)堤下的庄稼像接到命令的士兵,一齐倒伏下去;河里的水飞起来,红翅膀的鲤鱼像一道道闪电在空中飘。(从修辞角度)

20.结合全文情节,说说爷爷是个怎样的人。

21.小说中“我”这个人物形象有哪些作用?

22.如果遇到人生中“大风”应该怎么做?请你结合以下链接材料谈谈。

【链接材料】

(1)我的故事是老生常谈,不一定能让你们感兴趣,但因为这是我的亲身经历,所以还是讲给你们听,但愿能给你们带来一些启发。古人云,道阻且长,行则将至。

(选自莫言《不被大风吹倒》)

(2)杜小康顺手抠了几根白嫩的芦苇根,在嘴里嚼着,望着异乡的天空,心中不免又想起母亲,想起许多油麻地的孩子。但他没有哭。他觉得自己突然地长大了,坚强了。

(选自曹文轩《孤独之旅》)

八、作文

23.阅读下面的文字,按要求作文。

日落西山,云层压境,雄鹰逆风而上,羊儿始终坚定阵脚。我挥挥手离开,下一段的路依旧遥遥,风也汹涌,夜色那样深沉,行路的人那般踽踽——天大地大,只看眼下,一步接一步,也能走出自己的风景。

请以“走出自己的风景”为题目,写一篇文章。

要求:①自选角度,自定立意,自选文体(诗歌除外);②要有真情实感,不要套作,不得抄袭;③不出现真实的人名、校名等信息;④不少于600字。

山东省德州市乐陵市2024-2025学年九年级上学期期末语文试题

答案及简析

1.答案:(1)汲;(2)rú;(3)孜;(4)sè

简析:“汲取”意思是吸取,“汲”不能误写为“吸”;“濡养”中“濡”读“rú”,意为滋养;“孜孜不倦”形容勤奋努力,“孜”不能写错;“茅塞”的“塞”是多音字,此处读“sè”,原指被茅草堵塞,多形容思路闭塞。

2.答案:B

简析:“不仅……还……”表示递进关系,书籍既是成长的良师益友,又能助推梦想实现,在作用上是递进的,符合语境。A选项“既然……还……”搭配不当;C选项“尽管……还是……”、D选项“虽然……但是……”表转折关系,不符合文意。

3.答案:D

简析:“前仆后继”意思是前面的人倒下了,后面的人继续跟上去,形容英勇奋斗,不怕牺牲,用在读书的语境不恰当,可改为“再接再厉”。A选项“持之以恒”指长久坚持,符合读书需要坚持的特点;B选项“郑重其事”形容对待事情严肃认真,与“不必每次都郑重其事”语境相符;C选项“不言而喻”指道理很明显,读书的益处明显,使用正确。

4.答案:读好书,好读书,让读书成为一种生活方式,融入我们的生命。

简析:原句存在两处语病,一是“生活方式的一种”语序不当,应改为“一种生活方式”;二是“混合我们的生命”搭配不当,可改为“融入我们的生命”。

5.答案:《水浒传》中林冲即使妻子被高衙内调戏也强忍怒火,在受冤发配沧州的路上也忍气吞声,是一个逆来顺受、安分守己的人。图二影视剧的外形更能体现林冲这一性格。

简析:林冲在原著中性格隐忍,面对高俅等人的迫害,他多次选择妥协退让。如妻子被调戏,他因忌惮高俅而不敢反抗;发配沧州途中,对公差的虐待也默默忍受。图二的造型可能更符合这种逆来顺受的形象特点,相比图一的“豹头环眼,燕颔虎须”,更能展现其内心的软弱与无奈。

6.

(1)答案:初中各年级小说在语文课本中占比统计图。

简析:该统计图展示的是初中三个年级语文课本中小说的占比情况,此标题能准确概括图表内容,符合要求。

(2)答案:A

简析:对联要求上下联结构相似、词性相对、内容相关。“降妖伏魔”与“惩凶除恶”都是并列结构,“孙行者”对“晁天王”,“扬威”对“聚义”,“取经路”对“梁山泊”,对仗工整。B选项“路见不平”不是并列结构;C选项“风雪山神庙”的主角是林冲,不是黑旋风李逵;D选项“棋差一着”不是并列结构。

(3)答案示例:

闰土,我想对你说:不管一个人是否升官,不管一个人是否穷富,他们的友谊都是不会变的。你记住,你不必那么卑微,你在迅哥儿心中还是那个“闰土哥”!

菲利普,我想对你说,世界上还有比金钱更珍贵的,那就是家人;世界上还有比名利更重要的,那就是亲情。请珍视身边的亲人吧,那个卖牡蛎的可是你的亲弟弟于勒啊!是你唯一的弟弟啊!

我想对杜小康说,人生总是在变化,你应该学会去面对这些变化,学着去适应它。我知道你离开了自己的家乡,离开了熟悉的小伙伴,孤苦伶仃漂泊至此——但你应该坚强地在寂寞和孤独中成长,不断地磨练自己,做命运的强者,做真正的男子汉。

刘姥姥,我想对你说,当你第一次辛酸地携着板儿的小手,忍饥挨饿,风尘仆仆,费心劳神地来到贾府忍耻求告,我的心不禁为你难过,为你悲凉。当你身处高门大户,样样都新奇又灿烂的展现在你眼前,如同降临到一个新世界,那时我同你一样有点怯场有点紧张,当你获得了些少的资助,我又不由又为你开心,与你一同怀抱着对贾府的感激而归去。

简析:针对不同人物,结合其在小说中的经历和性格特点表达看法。对闰土,强调友情不应因贫富地位变化而改变;对菲利普,指出亲情比金钱重要;对杜小康,鼓励他勇敢面对生活变化,坚强成长;对刘姥姥,表达对她艰难求告的同情和获得资助的欣慰。

7.答案:(1)蒹葭杨柳似汀洲;(2)春蚕到死丝方尽;(3)四面歌残终破楚,八年风味徒思浙;(4)莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行;(5)浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计;(6)一抹晚烟荒戍垒;(7)斫去桂婆娑

简析:本题考查古诗词默写,需准确记忆诗句内容,注意“蒹葭”“汀洲”“蚕”“徒”“浙”“吟啸”“浊”“勒”“戍垒”“斫”等字词的正确书写,避免错别字。

8.答案:C

简析:尾联中诗人感激流莺清晨到西园,是因为流莺的到来略解诗人春尽的孤寂愁绪,并非单纯因为春天逝去流莺仍在才去西园,C选项理解错误。A选项,首联中诗人连日醉酒,体现对春光逝去的哀痛;B选项,“闲”字确实表达出时光流逝、自己无所作为的无奈与沉痛;D选项,全诗有叙述醉酒,有描写春景,有议论感慨,围绕“春尽”层层深入抒情。

9.答案:(1)用字精妙。“浮”字精准地刻画出暮春落花飘零于水面的轻盈姿态,赋予花朵灵动之感;“入”字则写出断云携雨飘入孤村的悠然之态,让整个画面鲜活起来,增添了画面的灵动感与静谧氛围。(2)寓情于景(或情景交融)。这一联表面纯然写景,实则景中含情。残花随水、断云入村的暮春残败之景,正契合诗人遭贬谪后孤寂落寞、漂泊无依的心境,借景抒情,将内心的失落与苦闷不着痕迹地融入到眼前之景当中,耐人寻味。

简析:从用字角度,“浮”“入”两个动词生动地描绘出落花、断云的状态,使画面富有生机;从表现手法角度,借暮春残景抒发诗人被贬后的孤寂之情,情景交融,含蓄地表达出内心复杂情感。

10.答案:B

简析:“如使人之所欲莫甚于生”中“之”用于主谓之间,取消句子独立性;“遂杀之”中“之”是代词,指代史可法,二者意义和用法不同,B选项错误。A选项,“信”解释为信用,“可法廉、信”即史可法廉明、讲信用;C选项,“清兵薄城下”和“日薄西山”的“薄”都表示迫近;D选项,“城遂破”和“天子为动”都属于被动句。

11.答案:(1)不仅贤人有这种本性(或:这种心),人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。(2)史可法自刎未死,一参将抱史可法出小东门,于是被捕。

简析:(1)句中,“非独”是不仅的意思,“是心”指这种心,“丧”意为丧失,“耳”是罢了;(2)句中,“自刎”即自杀,“未果”表示没有成功,“拥”是簇拥,“执”是抓住、逮捕。翻译时需准确译出这些关键词。

12.答案:军行/士不饱不先食/未授衣不先御/以故得士死力

简析:这句话意思是军队出征时,士兵们还没有吃饱,他自己就不会先吃;士兵们还没有穿上棉衣,他自己就不会先穿,因此能得到士兵拼死效力。“军行”点明情境,应断开;“士不饱不先食”“未授衣不先御”分别从饮食和穿衣方面体现史可法与士兵同甘共苦,中间应断开;“以故”表结果,其前也应断开。

13.答案:廉洁,诚信,能与士兵同甘共苦,宁死不屈,英勇无畏。印证了舍生取义(舍生而取义/舍生而取义者也)

简析:从“可法廉、信,能与下苦劳。军行士不饱不先食,未授衣不先御”能看出史可法廉洁、诚信,与士兵同甘共苦;从“可法自刎,未果……遂杀之”能看出他宁死不屈、英勇无畏。他在城破后选择自杀,不向清兵屈服,印证了甲文中“舍生取义”的观点,即生命和道义不能两全时,选择道义舍弃生命。

14.答案:C

简析:材料三中图形A可以从“唯一没有角的图形”这一独特角度被选中作为正确答案,C选项中说图形A无法从任何独特角度被选中错误。A选项,材料一中的数字体现了C919研制的协作规模;B选项,材料二引用经典名句有力地论述了中华文明的创新基因;D选项,材料四明确指出我国科技创新面临的主要挑战包括创新人才流失和短缺、国内创新环境和生态不够完善。

15.答案示例:①事物的正确答案不止一个。②看待事物的角度不同,得出的结论也不一样。

简析:材料三通过对选择不同图形作为答案都正确的分析,表明对于同一事物,从不同角度观察会有不同的认知,所以事物的正确答案不是唯一的,看待事物角度不同结论也不同。

16.答案:①历史悠久的创新理念,如《礼记》《诗经》《易经》等经典文献中的创新主张;②是王夫之提出的“推陈而致新”的因时而变、革故鼎新的思想,强调随着时代的发展而不断变革;③科技工作者在科技探索中铸就的创新精神,如“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神等。

简析:材料二从经典文献中的创新主张,体现出中华文明历史悠久的创新理念;王夫之的观点彰显了因时而变、革故鼎新的思想;科技工作者铸就的精神则是当代创新精神的体现,这三方面共同构成了中华文明的创新精神。

17.答案示例:①鼓励学生参与社会实践、科学研究和艺术创作,通过实践活动来培养他们的创新意识和实践能力。②通过设置多样化的课程和活动,为学生提供更多选择,让他们能够根据自己的兴趣和天赋来学习和发展。③在教育过程中融入科技元素,如人工智能、大数据、物联网等,培养学生的科技素养和创新能力。④通过跨学科的教学方式,将科技知识与其他学科知识相结合,帮助学生建立更全面的知识体系。⑤通过设置创新竞赛、创业扶持项目等方式,激发学生的创新热情和创业精神。⑥鼓励学生参与国际交流和学术竞赛,拓宽他们的国际视野和跨文化交流能力。

简析:围绕培养创新人才,从实践活动、课程设置、科技融入、跨学科教学、激励机制、国际交流等方面提出建议,旨在打破传统教育局限,激发学生创造力,培养适应时代需求的创新人才。

18.答案:爷爷和“我”一起去割草;遭遇大风;与大风搏斗。

简析:文章开头写爷爷每年夏天去割草,“我”跟着去,这是去割草的情节;接着写天上布满黑云,太阳被遮,出现奇怪现象,表明遭遇大风;最后重点描写爷爷和“我”在大风中努力稳住小车,与大风对抗,即与大风搏斗。

19.

(1)答案:从视觉、听觉、嗅觉等角度描写了大风来临前自然界的反应,为人物的活动提供了背景,也为表现爷爷大风作战作了渲染与铺垫。

简析:“很高很远的地方似乎传来了世上没有的声音”是听觉描写,“天地之间变成紫色”是视觉描写,“扑鼻的干草气息、野蒿子的苦味和野菊花幽幽的香气”是嗅觉描写。这些描写营造出紧张氛围,展现出大风来临前自然界的变化,为下文爷爷和“我”面对大风的情节做铺垫。

(2)答案:比喻,生动形象地写出了大风袭来时庄稼迎风倒伏,河里水飞鱼跃的情景;突出了大风的猛烈,渲染了紧张的气氛。

简析:把“庄稼”比作“接到命令的士兵”,把“红翅膀的鲤鱼”比作“一道道闪电”,运用比喻的修辞手法,形象地描绘出大风中庄稼和鲤鱼的状态,让读者直观感受到大风的强大力量和紧张氛围。

20.答案:坦然镇静,在与大风对抗的过程中,爷爷表情不变,语气淡然;刚毅坚强,爷爷像一尊青铜塑像一样,在大风中坚强挺立;生活经验丰富,爷爷对抗大风时“钻进风里”“攥着车把”“弯下了腰”,动作利落。

简析:大风来临时,爷爷“脸木木的,一点表情也没有”“淡淡地说”,体现他坦然镇静;在大风中“脊背绷得像一张弓”“像一尊青铜塑像一样保持着用力的姿势”,表现出刚毅坚强;“钻进风里”“攥着车把”“弯下了腰”等动作,显示出他应对大风的经验丰富。

21.答案:以“我”的口吻讲述故事,增强真实感;通过“我”在大风来临前后的言行衬托爷爷的形象;表现祖孙情深,爷爷对“我”关心疼爱,“我”对爷爷敬爱依赖。

简析:文章以第一人称叙述,让读者更有代入感,增强故事的真实感;“我”在大风来临前的恐惧与爷爷的镇定形成对比,衬托出爷爷的勇敢;“我”和爷爷一起割草、装草,以及爷爷对“我”的提醒,都体现了祖孙之间的深厚感情。

22.答案:面对困境要从容镇定,勇于对抗。在大风袭来的艰难时刻,“我”受到爷爷言行的激励,变得勇敢、坚强、机智,最终和爷爷一起渡过难关。杜小康因为家庭变故辍学后跟随父亲去放鸭,一场暴风雨后,他变得坚强、成熟。由此可见,如果人生中遇到“大风”,要迎难而上,不言放弃,最终获得胜利与成长。

简析:文中爷爷在大风中从容应对,“我”受其影响变得勇敢,和爷爷一起战胜大风;杜小康在放鸭途中经历暴风雨后成长。这都说明在人生困境中,要像他们一样,保持从容,勇敢面对,坚持下去就能获得成长。

23.答案:见解析中的例文。

简析:例文紧扣题目,先写初入初中的迷茫,再详细叙述自己在学习和课余生活中如何突破困境、坚持自我。在学习上注重知识理解积累,在绘画中找到兴趣所在,最终取得进步,收获自信。结尾升华主题,强调每个人都能走出独特风景,结构完整,内容充实,符合题目要求。

参考译文:

(甲)鱼,是我所想要的东西;熊掌,也是我所想要的东西。如果这两种东西不能同时得到,那么我就只好舍弃鱼而选取熊掌了。生命,也是我所想要的东西;道义,也是我所想要的东西。如果这两样东西不能同时得到,那么我就只好牺牲生命而选取道义了。生命是我所想要的,但我所想要的还有比生命更重要的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有比死亡更严重的事,所以有的灾祸我不躲避。如果人们所想要的东西没有能比生命更重要的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以用来躲避灾祸的办法,什么不可以做呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所想要的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅贤人有这种心,人人都有,只不过贤人能够不丧失(它)罢了 。

(乙)史可法,字宪之,凭借孝顺而闻名。史可法廉洁、守信,能够与部下同甘共苦。军队出征时,士兵还没有吃饱,他自己就不会先吃;士兵还没有穿上衣服,他自己就不会先穿。因此,他能够得到士兵们拼死效力。当时,清兵已经夺取了山东、黄河南北的地区,逼近淮南。旧城的西门地势险要,史可法亲自驻守在那里。他写信给母亲和妻子,并且说:“如果我死了,就把我埋葬在明太祖的陵墓旁边。”过了两天,清兵迫近城下,用大炮轰击城的西北角,城于是被攻破。史可法想要自杀,没有成功,一名参将簇拥着史可法从小东门突围,史可法于是被清兵抓住。史可法大声呼喊说:“我是史督师。”(清兵)于是就把他杀了。

一、基础知识综合

阅读下面语段,完成下面小题。

我们倡导读书,希望广大师生能在书籍中jí( )取营养,让心灵得到文字的濡( )养。我们都知道,书籍这位好伙伴,她【甲】是我们成长的良师益友,【乙】是我们梦想实现的助推器。读书,贵在持之以恒,却不必每次都郑重其事;读书,贵在zī zī( )不倦,却不必每次都要求顿开茅塞( )。读书的益处不言而喻,让我们前仆后继,读好书,好读书,让读书成为生活方式的一种,混合我们的生命。

1.根据拼音写汉字,给加点字注音。

(1)jí( )取 (2)濡( )养 (3)zī zī( )不倦 (4)茅塞( )

2.根据文段内容,在【甲】【乙】处填入关联词语,最恰当的一项是( )

A.既然……还…… B.不仅……还…… C.尽管……还是…… D.虽然……但是……

3.文段中画横线的词语,使用不恰当的一项是( )

A.持之以恒 B.郑重其事 C.不言而喻 D.前仆后继

4.文段中画波浪线句有两处语病,请加以修改。

读好书,好读书,让读书成为生活方式的一种,混合我们的生命。

二、名著阅读

5.九年级28班阅读分享课,从影视造型与小说描写角度介绍小说里的英雄图谱,请你一起探究。

小说中林冲的外貌是“豹头环眼,燕颔虎须”,类似图一。然而影视剧中常见的林冲造型却大多类似图二,与小说描述的外貌截然不同。请结合名著内容,推测林冲影视造型与小说描写不同的原因。

图一 图二

三、综合性学习

6.九年级1班开展“走进小说天地”综合性学习活动,请你参与并完成任务。

(1)同学们梳理初中语文课本,绘制出下面的统计图,请你给统计图拟写标题。(20字以内)

(2)王同学在阅读小说时拟了一副对联,上联“降妖伏魔,孙行者扬威取经路”,取材于《西游记》,下联取材于《水浒传》,与之对应的最为恰当的下联是( )

A.惩凶除恶,晁天王聚义梁山泊 B.路见不平,鲁提辖拳打镇关西

C.报仇雪恨,黑旋风泄愤山神庙 D.棋差一着,青面兽痛失生辰纲

(3)活动中有一个环节叫做“穿越时空的对话”。假如下列小说中的人物就站在你面前,你将对他们说些什么?请任选一位,写出你所说的话。

①闰土 ②菲利普 ③杜小康 ④刘姥姥 ⑤保尔 ⑥祥子

四、名句名篇默写

7.填空。

(1)一上高城万里愁,。(《咸阳城东楼》许浑)

(2),蜡炬成灰泪始干。(《无题》李商隐)

(2)秋瑾在《满江红》中运用典故,表现词人终于冲破家庭牢笼的对偶句是:,。

(3)读诗文,我们总是情动于中,因为它带给我们无限的精神力量。苏轼在雨中徐行又吟啸,“,”(《定风波》)身处逆境却旷达超脱。若生不逢时,前路漫漫,他们心中便笼上壮志难酬的苦闷。“,”(《渔家傲·秋思》)是范仲淹思家不得归的矛盾挣扎;“,半竿斜日旧关城”是纳兰性德惆怅幽恨的放歌:辛弃疾在悲愤下坚守初心,扫荡黑暗:“,人道是,清光更多。”

五、诗歌鉴赏

阅读下面的诗歌,完成下面小题。

春尽

韩偓①

惜春连日醉昏昏,醒后②衣裳见酒痕。

细水浮花归别涧,断云含雨入孤村。

人闲易有芳时恨,地迥难招自古魂。

惭愧流莺相厚意,清晨犹为到西园。

【注】①韩偓,晚唐五代诗人。晚唐时曾任翰林学士,后被贬出朝,唐亡后流寓各地,此诗即作于寓居南安时。②断云:片片云朵。

8.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联写诗人醉酒,反复渲染一个“醉”字,突出诗人悼惜春光的哀痛心情。

B.颈联中“闲”字表达了对时光流逝的无奈和对自身无所作为的沉痛。

C.尾联春天已逝去,美景已不再,但流莺仍在,所以诗人清晨还会来到西园。

D.全诗有叙述,有描写,有议论,扣住“春尽”,层层深入抒发情感。

9.本诗颔联广受后世称道,请自选角度进行赏析。

六、文言文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

【甲】

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者,非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(选自《鱼我所欲也》)

【乙】

史可法,字宪之,以孝闻。可法廉、信,能与下苦劳。军行士不饱不先食未授衣不先御以故得士死力。当是时,清兵已取山东、河南北,逼淮南。旧城西门险要,可法自守之。作书寄母妻,且曰:死葬我高皇帝陵侧。越二日,清兵薄城下,炮击城西北隅,城遂破。可法自刎,未果,一参将拥可法出小东门,遂被执。可法大呼曰:我史督师也。遂杀之。

(选自《二十四史》,有删改)

10.下列对文中加点词语和句子的理解,不正确的一项是( )

A.“信”的本指信用,“可法廉、信”这句话意思是史可法廉明,讲信用。

B.“如使人之所欲莫甚于生”与“遂杀之”两个句子中,“之”的意义和用法相同。

C.“清兵薄城下”与“日薄西山”的“薄”,都是“迫近”的意思。

D.“城遂破”与“天子为动(《周亚夫军细柳》)”,都属于被动句。

11.请用现代汉语翻译下面句子。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(2)可法自刎,未果,一参将拥可法出小东门,遂被执。

12.文中画横线的部分有三处需要断句,请用/标出来。

军行士不饱不先食未授衣不先御以故得士死力。

13.【乙】文中写出了史可法的哪些品质?他的行为印证了甲文中的什么观点?

七、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

①今年暑期,航空市场上,国产大飞机C919执飞的航班受到旅客的追捧。目前,C919已累计获得全球订单1000余架。

②打造大国重器,关键核心技术要不来、买不来、讨不来。坚持高水平科技自立自强,政府部门有效引导、组织统筹,全国20多个省份、1000多家企事业单位、约30万人协同作战,大飞机研制带动我国6000多项民用飞机技术的集群式突破。

③自主研制的大型客机翱翔蓝天,“大飞机梦”的历史性突破,凸显了新型举国体制在关键核心技术攻关上的制度优势,体现了健全新型举国体制、提升国家创新体系整体效能的改革红利,也让我们更加深刻领会一个道理:“守正才能不迷失方向、不犯颠覆性错误,创新才能把握时代、引领时代。”

(摘选自《人民日报》2024年08月23日)

材料二:

创新是民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭源泉,也是中华民族最深沉的民族禀赋。创新在本质上就是推陈出新,是对既有事物的转化与超越。回顾源远流长的文明历程,中华文明有着鲜明的创新基因。从《礼记》中的“苟日新,日日新,又日新”,到《诗经》中的“周虽旧邦,其命维新”,再到《易经》中的“凡益之道,与时偕行”、王夫之提出的“推陈而致新”,种种图新主张,都彰显了中华民族因时而变、革故鼎新的创新思想,兼收并蓄、与时俱进的精神气质。我国一代又一代科技工作者在勇攀科技高峰的征途中铸就的“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神等,赓续了中华文明的创新精神,塑造了当代中国生机勃勃的创新生态,成为引领新时代创新文化的旗帜与标杆。

(摘选自《光明日报》2024年08月02日)

材料三:

①问题:从下列四种图形中,选出一个性质与其他三个不同的选项。

②对上面这个问题,你是怎么回答的呢?你若选择的是B,那就恭喜你答对了。因为图形B是唯一一个仅由直线构成的图形。

③不过,也许有人会选择图形C。因为非对称性图形只有C一个,所以C会被认为与其他图形不同。确实如此,这也是正确答案。答A也是可以的。因为A是唯一没有角的图形,所以A也是正确答案。那么,D又怎样呢?这是唯一一个由直线与曲线构成的图形,因此D也是正确答案。换句话说,由于看图形的角度不同,四种答案全都正确。

(摘选自罗迦·费·因格《谈创造性思维》)

材料四:

①当前,面对新一轮科技革命和产业变革,以科技创新推动产业创新、发展新质生产力,既是历史机遇,也面临多方面挑战。《全国公众科技创新认知度调查报告》发现,科创人才问题最受公众关注,前沿领域创新呼吁政策包容审慎。“创新人才流失和短缺”以及“国内创新环境和生态不够完善”,是目前我国科技创新面临的最主要挑战。同时,“加强关键核心技术攻关”“加强科技人才培养和引进”“提高基础科学研究水平”是公众认可度最高的三个关键着力点。

②在具体举措中,最受公众认可的是教育制度改革、科技创新体系建设和国际交流。96.31%的受访者认为,国家需要对教育制度进行深度改革,以更好培养创新人才:96.15%的受访者认为,虽然中国科技已取得长足进步,但仍需向外部学习,要与发达国家保持交流。

(摘选自《中国青年报》2024年10月07日)

14.下列关于四则材料的说法,错误的一项是( )

A.材料一中“全国20多个、1000多家、约30万人”这些数字展示了我国在研制国产大飞机C919过程中的协作精神。

B.材料二中引用《礼记》《诗经》和《易经》中的名句,论述了“中华文明有着鲜明的创新基因”,富有说服力。

C.材料三中只有图形B、C、D能作为正确答案,图形A无法从任何独特角度被选中。

D.当前我国科技创新面临的最主要挑战包括创新人才流失和短缺、国内创新环境和生态不够完善。

15.用一句话写出你对材料三的探究结果。

16.阅读“材料二”,概括中华文明的创新精神体现在哪里。

17.材料四中画线的句子说“国家需要对教育制度进行深度改革,以更好培养创新人才”,作为未来接班人的你,有什么好的建议?(写出两条即可)

阅读下面的文字,完成下面小题。

大风

莫言

①我家后面有一条弯弯曲曲的胶河、沿着高高的河堤向东北方向走七里左右路,就到了一片方圆数千亩的荒草甸子。每年夏天,爷爷都去那儿割草。

②最早跟爷爷去荒草甸子割草,是刚过了七岁生日不久的一天。堤顶是一条灰白的小路,路的两边长满野草,行人的脚压迫得它们很瑟缩,但依然是生气勃勃的。爷爷的步子轻悄悄的,走得不紧不慢,听不到脚步声。田野里丝线流苏般的玉米缨儿,刀剑般的玉米叶儿,刚秀出的高粱穗儿,很结实的谷子尾巴,都在雾中时隐时现。

③田野里很寂静,爷爷漫不经心地哼起歌子来:“一匹马踏破了铁甲连环/一杆枪杀败了天下好汉/一碗酒消解了三代的冤情/一文钱难住了盖世的英雄……”

④坦荡荡的旷野上缓慢地爬行着爷爷悲壮苍凉的歌声。听着歌声,我感到陡然间长大了不少,童年似乎就消逝在这条灰白的镶着野草的河堤上。

⑤他带着我去找老茅草,老茅草含水少,干得快,牲口也爱吃。爷爷提着一把大镰刀,我捉着一柄小镰刀,在一片茅草前蹲下来。“看我怎么割。”爷爷示范给我看。他并不认真教我,比画了几下子就低头割他的草去了。他割草的姿势很美,动作富有节奏。我试着割了几下,很累,厌烦了,扔下镰刀,追鸟捉蚂蚱去了。

⑥不知何时,天上布满了大块的黑云。

⑦我帮着爷爷把草装上车,小车像座小山包一样。大堤弯弯曲曲,刚走出里把路,黑云就把太阳完全遮住了。天地之间没有了界限,我竟然感到一种莫名的恐惧。回头看爷爷,爷爷的脸木木的,一点表情也没有。

⑧河堤下的庄稼叶子忽然动了起来,但没有声音。河里也有平滑的波浪涌起,同样没有声音。很高很远的地方似乎传来了世上没有的声音,天地之间变成紫色,还有扑鼻的干草气息、野蒿子的苦味和野菊花幽幽的香气。

⑨在我们的前方,出现了一个黑色的,顶天立地的圆柱,圆柱飞速旋转着,向我们逼过来,紧接着传来沉闷如雷鸣的呼噜声。

⑩“爷爷,那是什么?”

“风。”爷爷淡淡地说,“使劲拉车吧,孩子。”说着,他弯下了腰。

我们钻进了风里,听不到什么声音,只感到有两个大巴掌在使劲扇着耳门子,鼓膜嗡嗡地响。堤下的庄稼像接到命令的士兵,一齐倒伏下去;河里的水飞起来,红翅膀的鲤鱼像一道道闪电在空中飘。

爷爷双手攥着车把,脊背绷得像一张弓。他的双腿像钉子一样钉在堤上,腿上的肌肉像树根一样条条棱棱地凸起来。风把车上半干不湿的茅草揪出来,扬起来,小车在哆嗦。爷爷的双腿开始颤抖了,汗水从他背上流下来。

夕阳不动声色地露出来,河里通红通红,像流动着冷冷的铁水。庄稼慢慢地直起腰。爷爷像一尊青铜塑像一样保持着用力的姿势。

我高呼着:“爷爷,风过去了。”

他慢慢地放下车子,费劲地直起腰,我看到他的手指都蜷曲着不能伸直了。风把我们车上的草全卷走了,不、还有一棵草夹在车梁的榫缝里。我把那棵草举着给爷爷看,一根普通的老茅草,也不知是红色还是绿色。

“爷爷,就剩下一棵草了。”我有点懊丧地说。“天黑了,走吧。”爷爷说着,弯腰推起了小车。

我举着那棵草,跟着爷爷走了一会儿,就把它随手扔在堤下淡黄色的暮色中了。

(有删减)

18.请用简洁的语言分点概括本文的主要故事情节。

19.按要求赏析句子。

(1)很高很远的地方似乎传来了世上没有的声音,天地之间变成紫色,还有扑鼻的干草气息、野蒿子的苦味和野菊花幽幽的香气。(从感官的角度)

(2)堤下的庄稼像接到命令的士兵,一齐倒伏下去;河里的水飞起来,红翅膀的鲤鱼像一道道闪电在空中飘。(从修辞角度)

20.结合全文情节,说说爷爷是个怎样的人。

21.小说中“我”这个人物形象有哪些作用?

22.如果遇到人生中“大风”应该怎么做?请你结合以下链接材料谈谈。

【链接材料】

(1)我的故事是老生常谈,不一定能让你们感兴趣,但因为这是我的亲身经历,所以还是讲给你们听,但愿能给你们带来一些启发。古人云,道阻且长,行则将至。

(选自莫言《不被大风吹倒》)

(2)杜小康顺手抠了几根白嫩的芦苇根,在嘴里嚼着,望着异乡的天空,心中不免又想起母亲,想起许多油麻地的孩子。但他没有哭。他觉得自己突然地长大了,坚强了。

(选自曹文轩《孤独之旅》)

八、作文

23.阅读下面的文字,按要求作文。

日落西山,云层压境,雄鹰逆风而上,羊儿始终坚定阵脚。我挥挥手离开,下一段的路依旧遥遥,风也汹涌,夜色那样深沉,行路的人那般踽踽——天大地大,只看眼下,一步接一步,也能走出自己的风景。

请以“走出自己的风景”为题目,写一篇文章。

要求:①自选角度,自定立意,自选文体(诗歌除外);②要有真情实感,不要套作,不得抄袭;③不出现真实的人名、校名等信息;④不少于600字。

山东省德州市乐陵市2024-2025学年九年级上学期期末语文试题

答案及简析

1.答案:(1)汲;(2)rú;(3)孜;(4)sè

简析:“汲取”意思是吸取,“汲”不能误写为“吸”;“濡养”中“濡”读“rú”,意为滋养;“孜孜不倦”形容勤奋努力,“孜”不能写错;“茅塞”的“塞”是多音字,此处读“sè”,原指被茅草堵塞,多形容思路闭塞。

2.答案:B

简析:“不仅……还……”表示递进关系,书籍既是成长的良师益友,又能助推梦想实现,在作用上是递进的,符合语境。A选项“既然……还……”搭配不当;C选项“尽管……还是……”、D选项“虽然……但是……”表转折关系,不符合文意。

3.答案:D

简析:“前仆后继”意思是前面的人倒下了,后面的人继续跟上去,形容英勇奋斗,不怕牺牲,用在读书的语境不恰当,可改为“再接再厉”。A选项“持之以恒”指长久坚持,符合读书需要坚持的特点;B选项“郑重其事”形容对待事情严肃认真,与“不必每次都郑重其事”语境相符;C选项“不言而喻”指道理很明显,读书的益处明显,使用正确。

4.答案:读好书,好读书,让读书成为一种生活方式,融入我们的生命。

简析:原句存在两处语病,一是“生活方式的一种”语序不当,应改为“一种生活方式”;二是“混合我们的生命”搭配不当,可改为“融入我们的生命”。

5.答案:《水浒传》中林冲即使妻子被高衙内调戏也强忍怒火,在受冤发配沧州的路上也忍气吞声,是一个逆来顺受、安分守己的人。图二影视剧的外形更能体现林冲这一性格。

简析:林冲在原著中性格隐忍,面对高俅等人的迫害,他多次选择妥协退让。如妻子被调戏,他因忌惮高俅而不敢反抗;发配沧州途中,对公差的虐待也默默忍受。图二的造型可能更符合这种逆来顺受的形象特点,相比图一的“豹头环眼,燕颔虎须”,更能展现其内心的软弱与无奈。

6.

(1)答案:初中各年级小说在语文课本中占比统计图。

简析:该统计图展示的是初中三个年级语文课本中小说的占比情况,此标题能准确概括图表内容,符合要求。

(2)答案:A

简析:对联要求上下联结构相似、词性相对、内容相关。“降妖伏魔”与“惩凶除恶”都是并列结构,“孙行者”对“晁天王”,“扬威”对“聚义”,“取经路”对“梁山泊”,对仗工整。B选项“路见不平”不是并列结构;C选项“风雪山神庙”的主角是林冲,不是黑旋风李逵;D选项“棋差一着”不是并列结构。

(3)答案示例:

闰土,我想对你说:不管一个人是否升官,不管一个人是否穷富,他们的友谊都是不会变的。你记住,你不必那么卑微,你在迅哥儿心中还是那个“闰土哥”!

菲利普,我想对你说,世界上还有比金钱更珍贵的,那就是家人;世界上还有比名利更重要的,那就是亲情。请珍视身边的亲人吧,那个卖牡蛎的可是你的亲弟弟于勒啊!是你唯一的弟弟啊!

我想对杜小康说,人生总是在变化,你应该学会去面对这些变化,学着去适应它。我知道你离开了自己的家乡,离开了熟悉的小伙伴,孤苦伶仃漂泊至此——但你应该坚强地在寂寞和孤独中成长,不断地磨练自己,做命运的强者,做真正的男子汉。

刘姥姥,我想对你说,当你第一次辛酸地携着板儿的小手,忍饥挨饿,风尘仆仆,费心劳神地来到贾府忍耻求告,我的心不禁为你难过,为你悲凉。当你身处高门大户,样样都新奇又灿烂的展现在你眼前,如同降临到一个新世界,那时我同你一样有点怯场有点紧张,当你获得了些少的资助,我又不由又为你开心,与你一同怀抱着对贾府的感激而归去。

简析:针对不同人物,结合其在小说中的经历和性格特点表达看法。对闰土,强调友情不应因贫富地位变化而改变;对菲利普,指出亲情比金钱重要;对杜小康,鼓励他勇敢面对生活变化,坚强成长;对刘姥姥,表达对她艰难求告的同情和获得资助的欣慰。

7.答案:(1)蒹葭杨柳似汀洲;(2)春蚕到死丝方尽;(3)四面歌残终破楚,八年风味徒思浙;(4)莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行;(5)浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计;(6)一抹晚烟荒戍垒;(7)斫去桂婆娑

简析:本题考查古诗词默写,需准确记忆诗句内容,注意“蒹葭”“汀洲”“蚕”“徒”“浙”“吟啸”“浊”“勒”“戍垒”“斫”等字词的正确书写,避免错别字。

8.答案:C

简析:尾联中诗人感激流莺清晨到西园,是因为流莺的到来略解诗人春尽的孤寂愁绪,并非单纯因为春天逝去流莺仍在才去西园,C选项理解错误。A选项,首联中诗人连日醉酒,体现对春光逝去的哀痛;B选项,“闲”字确实表达出时光流逝、自己无所作为的无奈与沉痛;D选项,全诗有叙述醉酒,有描写春景,有议论感慨,围绕“春尽”层层深入抒情。

9.答案:(1)用字精妙。“浮”字精准地刻画出暮春落花飘零于水面的轻盈姿态,赋予花朵灵动之感;“入”字则写出断云携雨飘入孤村的悠然之态,让整个画面鲜活起来,增添了画面的灵动感与静谧氛围。(2)寓情于景(或情景交融)。这一联表面纯然写景,实则景中含情。残花随水、断云入村的暮春残败之景,正契合诗人遭贬谪后孤寂落寞、漂泊无依的心境,借景抒情,将内心的失落与苦闷不着痕迹地融入到眼前之景当中,耐人寻味。

简析:从用字角度,“浮”“入”两个动词生动地描绘出落花、断云的状态,使画面富有生机;从表现手法角度,借暮春残景抒发诗人被贬后的孤寂之情,情景交融,含蓄地表达出内心复杂情感。

10.答案:B

简析:“如使人之所欲莫甚于生”中“之”用于主谓之间,取消句子独立性;“遂杀之”中“之”是代词,指代史可法,二者意义和用法不同,B选项错误。A选项,“信”解释为信用,“可法廉、信”即史可法廉明、讲信用;C选项,“清兵薄城下”和“日薄西山”的“薄”都表示迫近;D选项,“城遂破”和“天子为动”都属于被动句。

11.答案:(1)不仅贤人有这种本性(或:这种心),人人都有,不过贤人能够不丧失(它)罢了。(2)史可法自刎未死,一参将抱史可法出小东门,于是被捕。

简析:(1)句中,“非独”是不仅的意思,“是心”指这种心,“丧”意为丧失,“耳”是罢了;(2)句中,“自刎”即自杀,“未果”表示没有成功,“拥”是簇拥,“执”是抓住、逮捕。翻译时需准确译出这些关键词。

12.答案:军行/士不饱不先食/未授衣不先御/以故得士死力

简析:这句话意思是军队出征时,士兵们还没有吃饱,他自己就不会先吃;士兵们还没有穿上棉衣,他自己就不会先穿,因此能得到士兵拼死效力。“军行”点明情境,应断开;“士不饱不先食”“未授衣不先御”分别从饮食和穿衣方面体现史可法与士兵同甘共苦,中间应断开;“以故”表结果,其前也应断开。

13.答案:廉洁,诚信,能与士兵同甘共苦,宁死不屈,英勇无畏。印证了舍生取义(舍生而取义/舍生而取义者也)

简析:从“可法廉、信,能与下苦劳。军行士不饱不先食,未授衣不先御”能看出史可法廉洁、诚信,与士兵同甘共苦;从“可法自刎,未果……遂杀之”能看出他宁死不屈、英勇无畏。他在城破后选择自杀,不向清兵屈服,印证了甲文中“舍生取义”的观点,即生命和道义不能两全时,选择道义舍弃生命。

14.答案:C

简析:材料三中图形A可以从“唯一没有角的图形”这一独特角度被选中作为正确答案,C选项中说图形A无法从任何独特角度被选中错误。A选项,材料一中的数字体现了C919研制的协作规模;B选项,材料二引用经典名句有力地论述了中华文明的创新基因;D选项,材料四明确指出我国科技创新面临的主要挑战包括创新人才流失和短缺、国内创新环境和生态不够完善。

15.答案示例:①事物的正确答案不止一个。②看待事物的角度不同,得出的结论也不一样。

简析:材料三通过对选择不同图形作为答案都正确的分析,表明对于同一事物,从不同角度观察会有不同的认知,所以事物的正确答案不是唯一的,看待事物角度不同结论也不同。

16.答案:①历史悠久的创新理念,如《礼记》《诗经》《易经》等经典文献中的创新主张;②是王夫之提出的“推陈而致新”的因时而变、革故鼎新的思想,强调随着时代的发展而不断变革;③科技工作者在科技探索中铸就的创新精神,如“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神等。

简析:材料二从经典文献中的创新主张,体现出中华文明历史悠久的创新理念;王夫之的观点彰显了因时而变、革故鼎新的思想;科技工作者铸就的精神则是当代创新精神的体现,这三方面共同构成了中华文明的创新精神。

17.答案示例:①鼓励学生参与社会实践、科学研究和艺术创作,通过实践活动来培养他们的创新意识和实践能力。②通过设置多样化的课程和活动,为学生提供更多选择,让他们能够根据自己的兴趣和天赋来学习和发展。③在教育过程中融入科技元素,如人工智能、大数据、物联网等,培养学生的科技素养和创新能力。④通过跨学科的教学方式,将科技知识与其他学科知识相结合,帮助学生建立更全面的知识体系。⑤通过设置创新竞赛、创业扶持项目等方式,激发学生的创新热情和创业精神。⑥鼓励学生参与国际交流和学术竞赛,拓宽他们的国际视野和跨文化交流能力。

简析:围绕培养创新人才,从实践活动、课程设置、科技融入、跨学科教学、激励机制、国际交流等方面提出建议,旨在打破传统教育局限,激发学生创造力,培养适应时代需求的创新人才。

18.答案:爷爷和“我”一起去割草;遭遇大风;与大风搏斗。

简析:文章开头写爷爷每年夏天去割草,“我”跟着去,这是去割草的情节;接着写天上布满黑云,太阳被遮,出现奇怪现象,表明遭遇大风;最后重点描写爷爷和“我”在大风中努力稳住小车,与大风对抗,即与大风搏斗。

19.

(1)答案:从视觉、听觉、嗅觉等角度描写了大风来临前自然界的反应,为人物的活动提供了背景,也为表现爷爷大风作战作了渲染与铺垫。

简析:“很高很远的地方似乎传来了世上没有的声音”是听觉描写,“天地之间变成紫色”是视觉描写,“扑鼻的干草气息、野蒿子的苦味和野菊花幽幽的香气”是嗅觉描写。这些描写营造出紧张氛围,展现出大风来临前自然界的变化,为下文爷爷和“我”面对大风的情节做铺垫。

(2)答案:比喻,生动形象地写出了大风袭来时庄稼迎风倒伏,河里水飞鱼跃的情景;突出了大风的猛烈,渲染了紧张的气氛。

简析:把“庄稼”比作“接到命令的士兵”,把“红翅膀的鲤鱼”比作“一道道闪电”,运用比喻的修辞手法,形象地描绘出大风中庄稼和鲤鱼的状态,让读者直观感受到大风的强大力量和紧张氛围。

20.答案:坦然镇静,在与大风对抗的过程中,爷爷表情不变,语气淡然;刚毅坚强,爷爷像一尊青铜塑像一样,在大风中坚强挺立;生活经验丰富,爷爷对抗大风时“钻进风里”“攥着车把”“弯下了腰”,动作利落。

简析:大风来临时,爷爷“脸木木的,一点表情也没有”“淡淡地说”,体现他坦然镇静;在大风中“脊背绷得像一张弓”“像一尊青铜塑像一样保持着用力的姿势”,表现出刚毅坚强;“钻进风里”“攥着车把”“弯下了腰”等动作,显示出他应对大风的经验丰富。

21.答案:以“我”的口吻讲述故事,增强真实感;通过“我”在大风来临前后的言行衬托爷爷的形象;表现祖孙情深,爷爷对“我”关心疼爱,“我”对爷爷敬爱依赖。

简析:文章以第一人称叙述,让读者更有代入感,增强故事的真实感;“我”在大风来临前的恐惧与爷爷的镇定形成对比,衬托出爷爷的勇敢;“我”和爷爷一起割草、装草,以及爷爷对“我”的提醒,都体现了祖孙之间的深厚感情。

22.答案:面对困境要从容镇定,勇于对抗。在大风袭来的艰难时刻,“我”受到爷爷言行的激励,变得勇敢、坚强、机智,最终和爷爷一起渡过难关。杜小康因为家庭变故辍学后跟随父亲去放鸭,一场暴风雨后,他变得坚强、成熟。由此可见,如果人生中遇到“大风”,要迎难而上,不言放弃,最终获得胜利与成长。

简析:文中爷爷在大风中从容应对,“我”受其影响变得勇敢,和爷爷一起战胜大风;杜小康在放鸭途中经历暴风雨后成长。这都说明在人生困境中,要像他们一样,保持从容,勇敢面对,坚持下去就能获得成长。

23.答案:见解析中的例文。

简析:例文紧扣题目,先写初入初中的迷茫,再详细叙述自己在学习和课余生活中如何突破困境、坚持自我。在学习上注重知识理解积累,在绘画中找到兴趣所在,最终取得进步,收获自信。结尾升华主题,强调每个人都能走出独特风景,结构完整,内容充实,符合题目要求。

参考译文:

(甲)鱼,是我所想要的东西;熊掌,也是我所想要的东西。如果这两种东西不能同时得到,那么我就只好舍弃鱼而选取熊掌了。生命,也是我所想要的东西;道义,也是我所想要的东西。如果这两样东西不能同时得到,那么我就只好牺牲生命而选取道义了。生命是我所想要的,但我所想要的还有比生命更重要的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有比死亡更严重的事,所以有的灾祸我不躲避。如果人们所想要的东西没有能比生命更重要的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以用来躲避灾祸的办法,什么不可以做呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所想要的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅贤人有这种心,人人都有,只不过贤人能够不丧失(它)罢了 。

(乙)史可法,字宪之,凭借孝顺而闻名。史可法廉洁、守信,能够与部下同甘共苦。军队出征时,士兵还没有吃饱,他自己就不会先吃;士兵还没有穿上衣服,他自己就不会先穿。因此,他能够得到士兵们拼死效力。当时,清兵已经夺取了山东、黄河南北的地区,逼近淮南。旧城的西门地势险要,史可法亲自驻守在那里。他写信给母亲和妻子,并且说:“如果我死了,就把我埋葬在明太祖的陵墓旁边。”过了两天,清兵迫近城下,用大炮轰击城的西北角,城于是被攻破。史可法想要自杀,没有成功,一名参将簇拥着史可法从小东门突围,史可法于是被清兵抓住。史可法大声呼喊说:“我是史督师。”(清兵)于是就把他杀了。

同课章节目录