2025年广东省中考历史第2轮专题复习课件 专题1 统一多民族国家的巩固与发展

文档属性

| 名称 | 2025年广东省中考历史第2轮专题复习课件 专题1 统一多民族国家的巩固与发展 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-12 17:15:17 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第二轮 专题复习

第二轮

专题一

专题一 统一多民族

国家的巩固与发展

专题线索

01

ZHUAN TI XIAN SUO

02

ZHUAN TI JIE DU

专题解读

专题梳理

03

ZHUAN TI SHU LI

04

ZHUAN TI QI SHI

专题启示

专题演练

05

ZHUAN TI YAN LIAN

CONTENTS

目录

专题线索

ZHUAN TI XIAN SUO

PART ONE

01

专题解读

2025

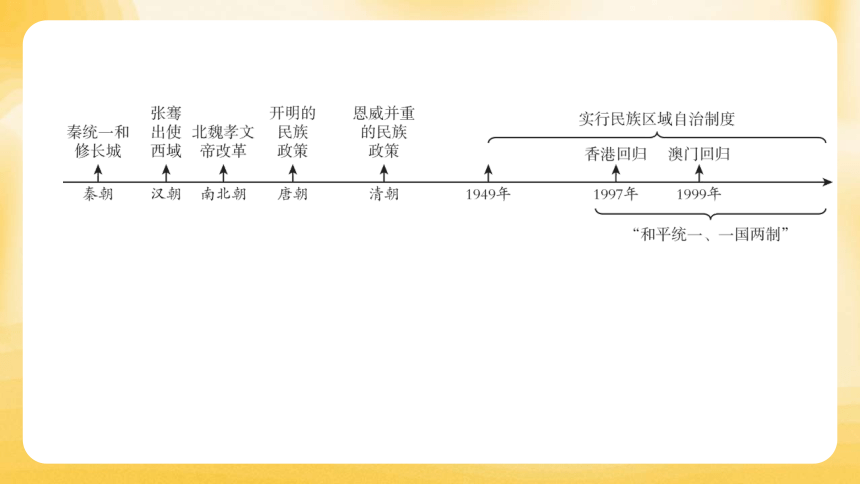

专题线索

专题梳理

专题启示

专题演练

ZHUAN TI JIE DU

PART TWO

02

2025

专题解读

专题解读

专题线索

专题梳理

专题启示

专题演练

大一统是中国古代历史发展的基本格局。中国历史以“大一统”

著称于世,虽然历史上有多个政权并立的时期,但统一是中国历史发

展的主流。中华民族是多民族交融而形成的,中华文明的起源与发展

呈现多元一体的特征。

ZHUAN TI SHU LI

PART THREE

03

2025

专题梳理

专题解读

专题线索

专题梳理

专题启示

专题演练

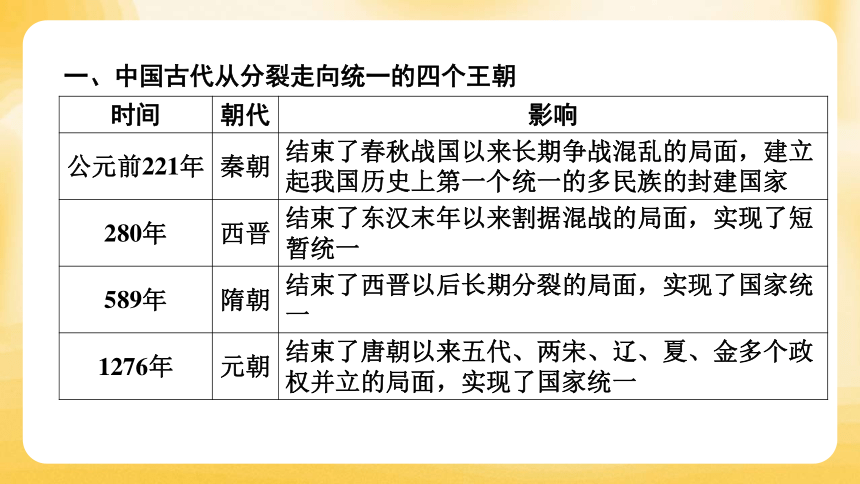

一、中国古代从分裂走向统一的四个王朝

时间 朝代 影响

公元前221年 秦朝 结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家

280年 西晋 结束了东汉末年以来割据混战的局面,实现了短暂统一

589年 隋朝 结束了西晋以后长期分裂的局面,实现了国家统一

1276年 元朝 结束了唐朝以来五代、两宋、辽、夏、金多个政权并立的局面,实现了国家统一

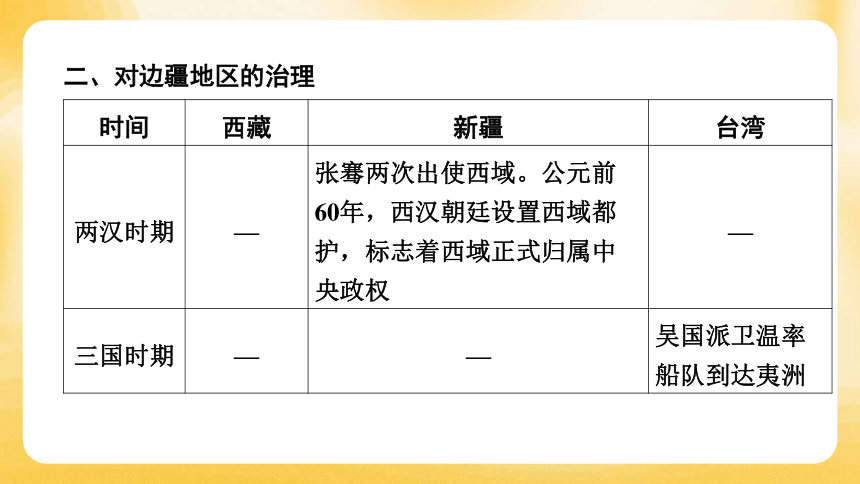

二、对边疆地区的治理

时间 西藏 新疆 台湾

两汉时期 — 张骞两次出使西域。公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,标志着西域正式归属中央政权 —

三国时期 — — 吴国派卫温率船队到达夷洲

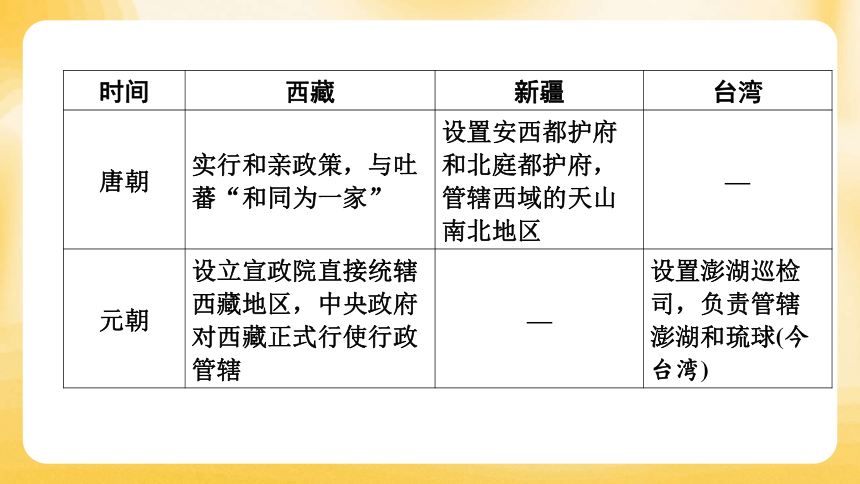

时间 西藏 新疆 台湾

唐朝 实行和亲政策,与吐蕃“和同为一家” 设置安西都护府和北庭都护府,管辖西域的天山南北地区 —

元朝 设立宣政院直接统辖西藏地区,中央政府

对西藏正式行使行政管辖 — 设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球(今台湾)

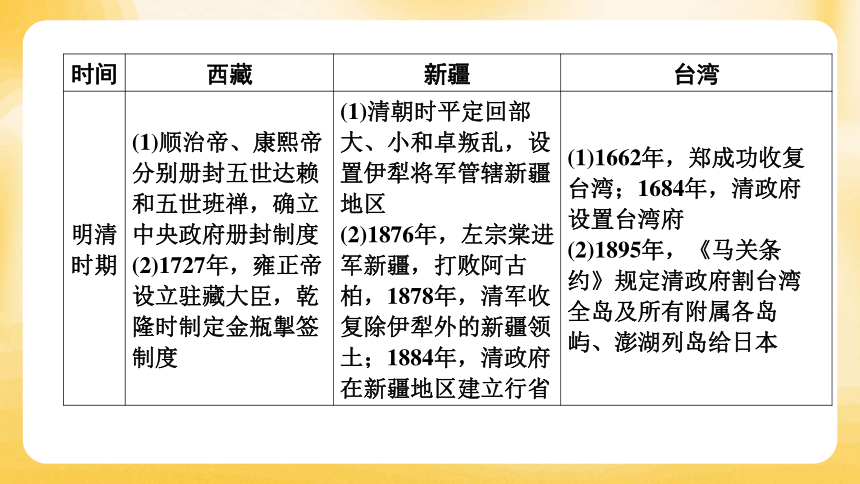

时间 西藏 新疆 台湾

明清时期 (1)顺治帝、康熙帝分别册封五世达赖和五世班禅,确立中央政府册封制度 (2)1727年,雍正帝设立驻藏大臣,乾隆时制定金瓶掣签制度 (1)清朝时平定回部大、小和卓叛乱,设置伊犁将军管辖新疆地区 (2)1876年,左宗棠进军新疆,打败阿古柏,1878年,清军收复除伊犁外的新疆领

土;1884年,清政府在新疆地区建立行省 (1)1662年,郑成功收复

台湾;1684年,清政府

设置台湾府

(2)1895年,《马关条

约》规定清政府割台湾

全岛及所有附属各岛

屿、澎湖列岛给日本

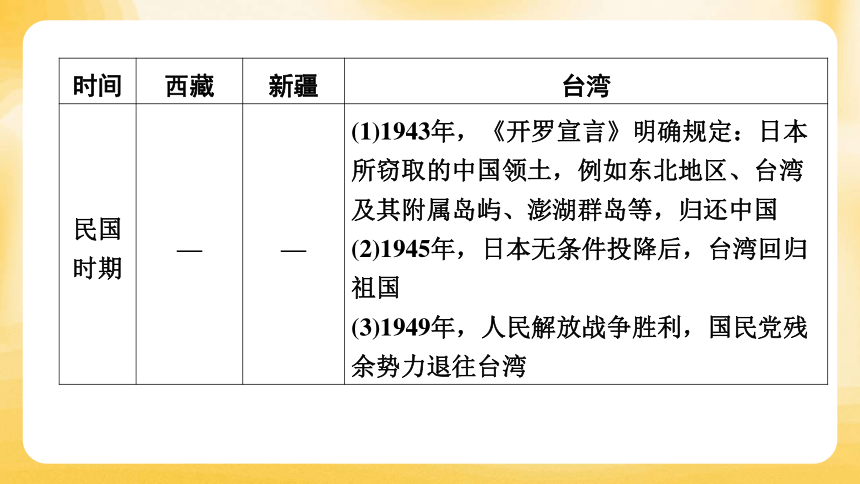

时间 西藏 新疆 台湾

民国时期 — — (1)1943年,《开罗宣言》明确规定:日本所窃取的中国领土,例如东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛等,归还中国

(2)1945年,日本无条件投降后,台湾回归祖国

(3)1949年,人民解放战争胜利,国民党残余势力退往台湾

时间 西藏 新疆 台湾

新中国 时期 (1)1951年,西藏

和平解放 (2)1965年,建立

西藏自治区 实行民族区域自治制度 (1)形成“和平统一、一国两制”的基本方针,两岸经济文化往来日益密切

(2)“九二共识”是当前

两岸交往的前提

三、民族交融和近代民族意识的萌发与发展

1. 基本途径:①中央政府的统一管辖,如秦、汉、唐、元、明、清各

朝;②统治政策的强制推进,如秦始皇的移民政策、北魏孝文帝改革

中迁都洛阳以及学习汉族文化的措施;③政权之间的和亲与会盟,如

文成公主入藏;④各族人民共同反抗压迫、反抗剥削的斗争;⑤民族

间的经济和文化交流;⑥民族间杂居并互通婚姻;等等。

2. 历史上四次民族大交融

次序 时期 特点

第一次 春秋战国时期 主要在中原地区进行,周边民族产生华夏认同观念,内迁戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

第二次 魏晋南北朝时期 民族迁徙出现对流,一部分汉族迁徙到周边地区,周边民族迁徙到内地

第三次 辽宋夏金元时期 各族经济、文化的发展与交融进一步加强

第四次 清朝时期 奠定了现在中国的疆域和以汉族为主体的中华民族的基础

3. 近代民族意识的萌发与发展

1902年,梁启超在《论中国学术思想变迁之大势》中首次提出

“中华民族”的概念,其后梁启超“中华民族自始本非一族,实由多

民族混合而成”的观点逐渐流行,现代学者费孝通进一步提出中华民

族“多元一体”的观点。鸦片战争以后,西方列强的侵略不断加剧,

中华民族面临严重的危机,国人家国一体,“无国何以有家”的观念

逐渐汇聚成洪流。重要的节点有以下三点:

(1)甲午中日战争中国战败后,近代意义上的民族群体性觉醒出现。

(2)辛亥革命后,革命党人的思想从“驱逐鞑虏、恢复中华”发展为

“五族共和”;五四运动后,民族意识得到进一步发展。

(3)九一八事变后,民族意识空前高涨;1937年,以国共合作为主体的

抗日民族统一战线正式建立,民族凝聚力大大增强,成为抗战胜利的

重要原因。

4. 意义:民族交融有利于民族矛盾的缓和,有利于各民族经济文化的

交流,有利于边疆地区的开发,有利于统一多民族国家的巩固和发

展。民族交融是历史发展的趋势,是统一多民族国家建立、巩固与发

展的必然前提,也是中华民族逐步形成的过程。

四、国家统一

1. 香港问题

(1)香港问题的由来:①1842年,清政府签订《南京条约》,割香港岛

给英国。②1860年,清政府签订《北京条约》,割九龙司地方一区给

英国。③1898年,英国强租新界地区。

(2)香港回归祖国:1997年7月1日,香港回归,英国在香港一个半世纪

的殖民统治结束,中国人民洗雪了香港被侵占的百年耻辱。

(3)香港问题解决的现实意义:香港问题的解决,是“和平统一、一国

两制”基本方针的成功运用,为和平解决台湾问题提供了范例,有利

于祖国统一大业的早日实现。

2. 澳门问题

随着新航路的开辟,1553年,葡萄牙殖民者攫取在我国广东澳门的居

住权;1999年12月20日,澳门回归祖国。

3. 台湾问题

(1)台湾与祖国大陆的三次分离。

①第一次分离和回归:明朝末期,荷兰殖民者出兵侵占台湾,在台湾

实行殖民统治;1662年,郑成功率军打败荷兰殖民者,使台湾重新回

到祖国怀抱。

②第二次分离与回归:1895年,中日签订《马关条约》,割台湾

全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;1945年,台湾回到祖

国的怀抱。

③第三次分离:1949年,国民党残余势力退往台湾。自此,台湾再次

陷入与祖国大陆的分离状态之中。

(2)新中国成立后对台政策的发展:①改革开放后,邓小平提出并确立

“和平统一、一国两制”的基本方针。②1995年,江泽民提出发展两

岸关系、推进祖国和平统一的八项主张。

(3)新中国成立后两岸关系的发展:①1987年,台湾当局被迫调整“三

不”政策,两岸隔绝状态被打破,两岸关系发生历史性的变化。②

1990年,台湾海基会成立;1991年,大陆海协会成立;1992年,两会

达成“海峡两岸同属一个中国,共同努力谋求国家统一”的共识,后

被称为“九二共识”。这为海峡两岸关系的发展迈出了历史性的重要

一步。

③1993年海协会会长汪道涵和海基会董事长辜振甫在新加坡进行会

谈,将“加强两岸经济交流,互补互利”写入协议。汪辜会谈对促进

两岸关系健康发展发挥了积极作用。④2005年,中国国民党主席连战

率访问团访问祖国大陆。⑤2015年,中共中央总书记、国家主席平与台湾地区领导人马英九在新加坡会晤。

(4)海峡两岸的交往。

①交往日益密切的原因:a.党和政府对祖国统一大业的推进和采取的

适当政策;b.有共同的语言、文字、传统文化;c.都是炎黄子孙,都

是中华民族的一分子。

②交往的具体表现:a.经济合作;b.文化交流。

③两岸交往的感想和启示:a.祖国统一符合两岸人民的共同利

益,也是两岸人民的共同心愿;b.完成祖国统一大业是历史发展

的必然趋势。

ZHUN TI QI SHI

PART FOUR

04

2025

专题启示

专题解读

专题线索

专题梳理

专题启示

专题演练

1. 中国是一个多民族国家,各民族之间相互学习,相互影响,促进了

民族交融和民族共同繁荣进步。中华民族的历史是由各民族人民共同

缔造的,民族友好交往是民族关系的主流。

2. 民族区域自治制度是中国在少数民族聚居的地方实行的基本政治制

度,有利于民族团结和地区发展、国家统一和社会稳定。

3. 坚决打击民族分离主义,坚决打击破坏民族团结的势力,维护民族

团结和国家统一。

4. 统一是中国历史发展的主流。国家的统一有利于社会经济的发展和

人们生活的安定;国家的统一是各族人民共同努力和开拓的结果,是

不可抗拒的历史潮流,是各族人民的共同愿望。

ZHUAN TI YAN LIAN

PART FIVE

05

2025

专题演练

专题解读

专题线索

专题梳理

专题启示

专题演练

1. 战国时期,“天下”一词成为流行词。孟子曰:“仁者无敌于天

下。”墨子提到“一同天下”。韩非曰:“令行禁止于天下。”这种

现象反映了( A )

A. 统一成为诸子百家的共识

B. 诸子百家的思想日益趋同

C. 儒家学派的地位逐步提升

D. 诸子百家都认同民本思想

A

2. 战国时期的社会经济较之春秋有了更大的进步,经济的发展使各地

区的联系加强,不平衡性减少,形成相互依赖关系,然而分裂割据的

形势又严重阻碍着社会经济的进一步发展。基于这一分析可知,秦的

统一( D )

A. 强化了中央集权制度 B. 阻碍了社会经济发展

C. 激化了地区之间矛盾 D. 顺应了经济发展潮流

D

3. (2024·江苏连云港)《史记·秦始皇本纪》载:“一法度衡石丈尺。

车同轨。书同文字。”这些措施( C )

A. 因征服越族而制 B. 确立了中央集权制度

C. 巩固了国家统一 D. 在灭六国过程中实施

4. 汉武帝时期,不仅在西南夷地区初步建立起郡县行政体系,还派蜀

人司马相如安抚蜀民,增强蜀地民众对国家的认同感。这些措施有利

于( A )

A. 大一统王朝的巩固 B. 光武中兴局面的到来

C. “推恩令”的实施 D. 休养生息政策的推行

C

A

5. “女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。……胡音胡骑与胡妆,五十

年来竞纷泊。”诗句最能反映唐朝( A )

A. 民族交融加强 B. 社会风气开放

C. 民族政策开明 D. 文学艺术多彩

6. “台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归

我……”材料中的“余”是( A )

A. 郑成功 B. 郑和

C. 陈化成 D. 林则徐

A

A

7. (2024·天津)内蒙古赤峰的宁城和松山辽墓中分别出土了有汉族文化

特征的铜香炉和鸳鸯三彩壶。这些发现最能证明宋辽时期( D )

A. 农业生产的发展 B. 海外贸易的兴盛

C. 经济重心的南移 D. 民族文化的交融

8. (2024·黑龙江齐齐哈尔)为了统一多民族国家的巩固和发展,历代统

治者都重视对边疆地区的管辖。清朝在西藏地区设置( C )

A. 台湾府 B. 军机处

C. 驻藏大臣 D. 伊犁将军

D

C

9. (2023·四川成都)下图展现了近代台湾人民反日斗争的历程。这一历

程反映出( A )

A. 台湾军民反殖民统治的决心

B. 西方列强“以华制华”的政策

C. 台湾是中国反抗侵略的中心

D. 台湾军民粉碎了日本侵华野心

A

10. (2024·黑龙江牡丹江)为进行项目化学习,某小组准备了“‘两弹

一星’研制成功”“中共十一届三中全会胜利召开”“九二共

识”“中英香港交接仪式”等材料。他们的学习主题是( D )

A. 科技成就助力经济发展 B. 民族团结巩固祖国统一

C. 国防建设促进经济发展 D. 国力强盛推动祖国统一

D

11. 王朝的兴衰更替遵循着历史周期律,要坚持用唯物史观认识历史

发展规律。阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 下面是中国古代封建王朝兴衰更替示意图。

(1)根据材料,概括中国封建王朝社会的发展特点。(6分)

①统一占据主流。②王朝末期伴随大规模农民起义。③出现了西汉盛

世、大唐盛世等局面。(6分)

(2)根据上述材料,自定角度,提炼一个观点,并结合所学知识加以论

述。(8分,要求:观点明确,史论结合,条理清晰)

【示例】观点:阶级斗争是中国古代封建王朝兴衰更替的重要推动

力。(1分)

论述:秦王朝实行残暴的统治,使农民阶级受到残酷的剥削和压迫。

公元前 209年,陈胜、吴广起义沉重地打击了秦王朝的统治。西汉建

立后,吸取秦速亡的历史教训,实行休养生息政策,注重农业生产

等,使汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来,为西汉

走向强盛奠定了基础。明朝末年,阶级矛盾异常尖锐。李自成率领农

民起义军进入中原以后,提出“均田免赋”的口号,后建立政权,推

翻了明王朝的统治。清朝建立后,统治者认识到明末社会动荡对社会

经济造成严重破坏,为恢复经济和农业生产,统治者大力推行垦荒政

策,为清朝前期的兴盛奠定了基础。(6分)

结论:阶级斗争是中国古代封建王朝兴衰更替的重要推动力。(1分)

第二轮 专题复习

第二轮

专题一

专题一 统一多民族

国家的巩固与发展

专题线索

01

ZHUAN TI XIAN SUO

02

ZHUAN TI JIE DU

专题解读

专题梳理

03

ZHUAN TI SHU LI

04

ZHUAN TI QI SHI

专题启示

专题演练

05

ZHUAN TI YAN LIAN

CONTENTS

目录

专题线索

ZHUAN TI XIAN SUO

PART ONE

01

专题解读

2025

专题线索

专题梳理

专题启示

专题演练

ZHUAN TI JIE DU

PART TWO

02

2025

专题解读

专题解读

专题线索

专题梳理

专题启示

专题演练

大一统是中国古代历史发展的基本格局。中国历史以“大一统”

著称于世,虽然历史上有多个政权并立的时期,但统一是中国历史发

展的主流。中华民族是多民族交融而形成的,中华文明的起源与发展

呈现多元一体的特征。

ZHUAN TI SHU LI

PART THREE

03

2025

专题梳理

专题解读

专题线索

专题梳理

专题启示

专题演练

一、中国古代从分裂走向统一的四个王朝

时间 朝代 影响

公元前221年 秦朝 结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家

280年 西晋 结束了东汉末年以来割据混战的局面,实现了短暂统一

589年 隋朝 结束了西晋以后长期分裂的局面,实现了国家统一

1276年 元朝 结束了唐朝以来五代、两宋、辽、夏、金多个政权并立的局面,实现了国家统一

二、对边疆地区的治理

时间 西藏 新疆 台湾

两汉时期 — 张骞两次出使西域。公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,标志着西域正式归属中央政权 —

三国时期 — — 吴国派卫温率船队到达夷洲

时间 西藏 新疆 台湾

唐朝 实行和亲政策,与吐蕃“和同为一家” 设置安西都护府和北庭都护府,管辖西域的天山南北地区 —

元朝 设立宣政院直接统辖西藏地区,中央政府

对西藏正式行使行政管辖 — 设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球(今台湾)

时间 西藏 新疆 台湾

明清时期 (1)顺治帝、康熙帝分别册封五世达赖和五世班禅,确立中央政府册封制度 (2)1727年,雍正帝设立驻藏大臣,乾隆时制定金瓶掣签制度 (1)清朝时平定回部大、小和卓叛乱,设置伊犁将军管辖新疆地区 (2)1876年,左宗棠进军新疆,打败阿古柏,1878年,清军收复除伊犁外的新疆领

土;1884年,清政府在新疆地区建立行省 (1)1662年,郑成功收复

台湾;1684年,清政府

设置台湾府

(2)1895年,《马关条

约》规定清政府割台湾

全岛及所有附属各岛

屿、澎湖列岛给日本

时间 西藏 新疆 台湾

民国时期 — — (1)1943年,《开罗宣言》明确规定:日本所窃取的中国领土,例如东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛等,归还中国

(2)1945年,日本无条件投降后,台湾回归祖国

(3)1949年,人民解放战争胜利,国民党残余势力退往台湾

时间 西藏 新疆 台湾

新中国 时期 (1)1951年,西藏

和平解放 (2)1965年,建立

西藏自治区 实行民族区域自治制度 (1)形成“和平统一、一国两制”的基本方针,两岸经济文化往来日益密切

(2)“九二共识”是当前

两岸交往的前提

三、民族交融和近代民族意识的萌发与发展

1. 基本途径:①中央政府的统一管辖,如秦、汉、唐、元、明、清各

朝;②统治政策的强制推进,如秦始皇的移民政策、北魏孝文帝改革

中迁都洛阳以及学习汉族文化的措施;③政权之间的和亲与会盟,如

文成公主入藏;④各族人民共同反抗压迫、反抗剥削的斗争;⑤民族

间的经济和文化交流;⑥民族间杂居并互通婚姻;等等。

2. 历史上四次民族大交融

次序 时期 特点

第一次 春秋战国时期 主要在中原地区进行,周边民族产生华夏认同观念,内迁戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

第二次 魏晋南北朝时期 民族迁徙出现对流,一部分汉族迁徙到周边地区,周边民族迁徙到内地

第三次 辽宋夏金元时期 各族经济、文化的发展与交融进一步加强

第四次 清朝时期 奠定了现在中国的疆域和以汉族为主体的中华民族的基础

3. 近代民族意识的萌发与发展

1902年,梁启超在《论中国学术思想变迁之大势》中首次提出

“中华民族”的概念,其后梁启超“中华民族自始本非一族,实由多

民族混合而成”的观点逐渐流行,现代学者费孝通进一步提出中华民

族“多元一体”的观点。鸦片战争以后,西方列强的侵略不断加剧,

中华民族面临严重的危机,国人家国一体,“无国何以有家”的观念

逐渐汇聚成洪流。重要的节点有以下三点:

(1)甲午中日战争中国战败后,近代意义上的民族群体性觉醒出现。

(2)辛亥革命后,革命党人的思想从“驱逐鞑虏、恢复中华”发展为

“五族共和”;五四运动后,民族意识得到进一步发展。

(3)九一八事变后,民族意识空前高涨;1937年,以国共合作为主体的

抗日民族统一战线正式建立,民族凝聚力大大增强,成为抗战胜利的

重要原因。

4. 意义:民族交融有利于民族矛盾的缓和,有利于各民族经济文化的

交流,有利于边疆地区的开发,有利于统一多民族国家的巩固和发

展。民族交融是历史发展的趋势,是统一多民族国家建立、巩固与发

展的必然前提,也是中华民族逐步形成的过程。

四、国家统一

1. 香港问题

(1)香港问题的由来:①1842年,清政府签订《南京条约》,割香港岛

给英国。②1860年,清政府签订《北京条约》,割九龙司地方一区给

英国。③1898年,英国强租新界地区。

(2)香港回归祖国:1997年7月1日,香港回归,英国在香港一个半世纪

的殖民统治结束,中国人民洗雪了香港被侵占的百年耻辱。

(3)香港问题解决的现实意义:香港问题的解决,是“和平统一、一国

两制”基本方针的成功运用,为和平解决台湾问题提供了范例,有利

于祖国统一大业的早日实现。

2. 澳门问题

随着新航路的开辟,1553年,葡萄牙殖民者攫取在我国广东澳门的居

住权;1999年12月20日,澳门回归祖国。

3. 台湾问题

(1)台湾与祖国大陆的三次分离。

①第一次分离和回归:明朝末期,荷兰殖民者出兵侵占台湾,在台湾

实行殖民统治;1662年,郑成功率军打败荷兰殖民者,使台湾重新回

到祖国怀抱。

②第二次分离与回归:1895年,中日签订《马关条约》,割台湾

全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;1945年,台湾回到祖

国的怀抱。

③第三次分离:1949年,国民党残余势力退往台湾。自此,台湾再次

陷入与祖国大陆的分离状态之中。

(2)新中国成立后对台政策的发展:①改革开放后,邓小平提出并确立

“和平统一、一国两制”的基本方针。②1995年,江泽民提出发展两

岸关系、推进祖国和平统一的八项主张。

(3)新中国成立后两岸关系的发展:①1987年,台湾当局被迫调整“三

不”政策,两岸隔绝状态被打破,两岸关系发生历史性的变化。②

1990年,台湾海基会成立;1991年,大陆海协会成立;1992年,两会

达成“海峡两岸同属一个中国,共同努力谋求国家统一”的共识,后

被称为“九二共识”。这为海峡两岸关系的发展迈出了历史性的重要

一步。

③1993年海协会会长汪道涵和海基会董事长辜振甫在新加坡进行会

谈,将“加强两岸经济交流,互补互利”写入协议。汪辜会谈对促进

两岸关系健康发展发挥了积极作用。④2005年,中国国民党主席连战

率访问团访问祖国大陆。⑤2015年,中共中央总书记、国家主席平与台湾地区领导人马英九在新加坡会晤。

(4)海峡两岸的交往。

①交往日益密切的原因:a.党和政府对祖国统一大业的推进和采取的

适当政策;b.有共同的语言、文字、传统文化;c.都是炎黄子孙,都

是中华民族的一分子。

②交往的具体表现:a.经济合作;b.文化交流。

③两岸交往的感想和启示:a.祖国统一符合两岸人民的共同利

益,也是两岸人民的共同心愿;b.完成祖国统一大业是历史发展

的必然趋势。

ZHUN TI QI SHI

PART FOUR

04

2025

专题启示

专题解读

专题线索

专题梳理

专题启示

专题演练

1. 中国是一个多民族国家,各民族之间相互学习,相互影响,促进了

民族交融和民族共同繁荣进步。中华民族的历史是由各民族人民共同

缔造的,民族友好交往是民族关系的主流。

2. 民族区域自治制度是中国在少数民族聚居的地方实行的基本政治制

度,有利于民族团结和地区发展、国家统一和社会稳定。

3. 坚决打击民族分离主义,坚决打击破坏民族团结的势力,维护民族

团结和国家统一。

4. 统一是中国历史发展的主流。国家的统一有利于社会经济的发展和

人们生活的安定;国家的统一是各族人民共同努力和开拓的结果,是

不可抗拒的历史潮流,是各族人民的共同愿望。

ZHUAN TI YAN LIAN

PART FIVE

05

2025

专题演练

专题解读

专题线索

专题梳理

专题启示

专题演练

1. 战国时期,“天下”一词成为流行词。孟子曰:“仁者无敌于天

下。”墨子提到“一同天下”。韩非曰:“令行禁止于天下。”这种

现象反映了( A )

A. 统一成为诸子百家的共识

B. 诸子百家的思想日益趋同

C. 儒家学派的地位逐步提升

D. 诸子百家都认同民本思想

A

2. 战国时期的社会经济较之春秋有了更大的进步,经济的发展使各地

区的联系加强,不平衡性减少,形成相互依赖关系,然而分裂割据的

形势又严重阻碍着社会经济的进一步发展。基于这一分析可知,秦的

统一( D )

A. 强化了中央集权制度 B. 阻碍了社会经济发展

C. 激化了地区之间矛盾 D. 顺应了经济发展潮流

D

3. (2024·江苏连云港)《史记·秦始皇本纪》载:“一法度衡石丈尺。

车同轨。书同文字。”这些措施( C )

A. 因征服越族而制 B. 确立了中央集权制度

C. 巩固了国家统一 D. 在灭六国过程中实施

4. 汉武帝时期,不仅在西南夷地区初步建立起郡县行政体系,还派蜀

人司马相如安抚蜀民,增强蜀地民众对国家的认同感。这些措施有利

于( A )

A. 大一统王朝的巩固 B. 光武中兴局面的到来

C. “推恩令”的实施 D. 休养生息政策的推行

C

A

5. “女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。……胡音胡骑与胡妆,五十

年来竞纷泊。”诗句最能反映唐朝( A )

A. 民族交融加强 B. 社会风气开放

C. 民族政策开明 D. 文学艺术多彩

6. “台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归

我……”材料中的“余”是( A )

A. 郑成功 B. 郑和

C. 陈化成 D. 林则徐

A

A

7. (2024·天津)内蒙古赤峰的宁城和松山辽墓中分别出土了有汉族文化

特征的铜香炉和鸳鸯三彩壶。这些发现最能证明宋辽时期( D )

A. 农业生产的发展 B. 海外贸易的兴盛

C. 经济重心的南移 D. 民族文化的交融

8. (2024·黑龙江齐齐哈尔)为了统一多民族国家的巩固和发展,历代统

治者都重视对边疆地区的管辖。清朝在西藏地区设置( C )

A. 台湾府 B. 军机处

C. 驻藏大臣 D. 伊犁将军

D

C

9. (2023·四川成都)下图展现了近代台湾人民反日斗争的历程。这一历

程反映出( A )

A. 台湾军民反殖民统治的决心

B. 西方列强“以华制华”的政策

C. 台湾是中国反抗侵略的中心

D. 台湾军民粉碎了日本侵华野心

A

10. (2024·黑龙江牡丹江)为进行项目化学习,某小组准备了“‘两弹

一星’研制成功”“中共十一届三中全会胜利召开”“九二共

识”“中英香港交接仪式”等材料。他们的学习主题是( D )

A. 科技成就助力经济发展 B. 民族团结巩固祖国统一

C. 国防建设促进经济发展 D. 国力强盛推动祖国统一

D

11. 王朝的兴衰更替遵循着历史周期律,要坚持用唯物史观认识历史

发展规律。阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 下面是中国古代封建王朝兴衰更替示意图。

(1)根据材料,概括中国封建王朝社会的发展特点。(6分)

①统一占据主流。②王朝末期伴随大规模农民起义。③出现了西汉盛

世、大唐盛世等局面。(6分)

(2)根据上述材料,自定角度,提炼一个观点,并结合所学知识加以论

述。(8分,要求:观点明确,史论结合,条理清晰)

【示例】观点:阶级斗争是中国古代封建王朝兴衰更替的重要推动

力。(1分)

论述:秦王朝实行残暴的统治,使农民阶级受到残酷的剥削和压迫。

公元前 209年,陈胜、吴广起义沉重地打击了秦王朝的统治。西汉建

立后,吸取秦速亡的历史教训,实行休养生息政策,注重农业生产

等,使汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来,为西汉

走向强盛奠定了基础。明朝末年,阶级矛盾异常尖锐。李自成率领农

民起义军进入中原以后,提出“均田免赋”的口号,后建立政权,推

翻了明王朝的统治。清朝建立后,统治者认识到明末社会动荡对社会

经济造成严重破坏,为恢复经济和农业生产,统治者大力推行垦荒政

策,为清朝前期的兴盛奠定了基础。(6分)

结论:阶级斗争是中国古代封建王朝兴衰更替的重要推动力。(1分)

同课章节目录