7.1 风景谈 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.1 风景谈 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-14 14:38:37 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

《风景谈》

统编版高中语文选择必修下

第二单元第七课

目录

导入新课

1

新知探究

2

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

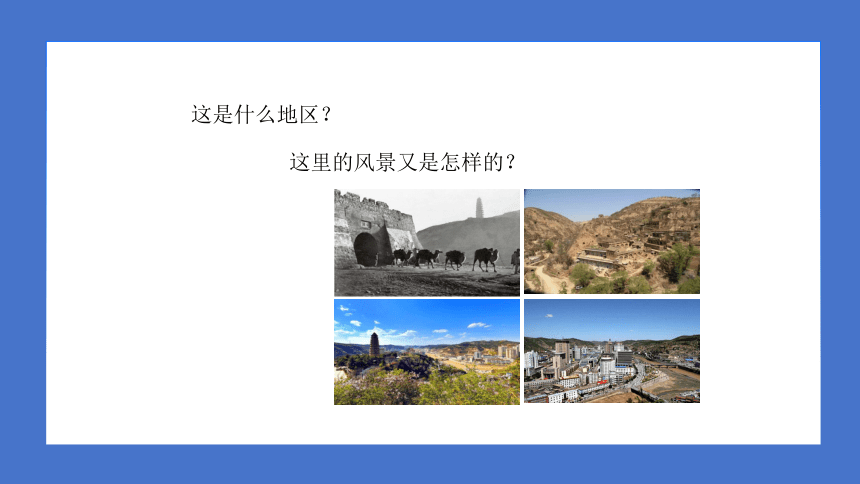

这是什么地区?

这里的风景又是怎样的?

1.了解茅盾的生平及其创作成就,积累文学常识。

2.梳理六幅风景的内容,认识议论性语句在文章中的线索作用。

3.分析对比、烘托手法,理解散文“景”和“情”相辅相成的关系。

4.体验解放区军民崇高的精神境界,培养珍惜和平美好生活的真挚情感。

学习目标

新知探究

2

一、作者简介

茅盾(1896—1981),原名沈德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴人。是在国内外享有崇高声望的革命作家、文化活动家和社会活动家。他在六十余年的文学活动中,发起成立“文学研究会”,接编改革《小说月报》,倡导“为人生”的艺术,有力地推进了我国新文化运动的发展。

茅盾创作了大量文学作品,具有极高的艺术成就。主要作品:

长篇小说《蚀》《虹》《子夜》《腐蚀》;

中篇小说《路》《三人行》;

短篇小说《春蚕》《秋收》《残冬》《林家铺子》等。

其代表作《子夜》,是中国现代现实主义文学发展的里程碑,显示了现代文学在长篇小说创作方面的实绩。

1981年3月14日,茅盾自知病将不起,将稿费25万元人民币捐出设立茅盾文学奖,以鼓励当代优秀长篇小说的创作。

一、作者简介

《风景谈》写于1940年12月,此时的茅盾离开延安置身于国统区重庆的白色恐怖之中,这里没有创作的言论自由,要讴歌延安抗日根据地军民更是不可能的。那么,是什么驱动作者不畏险恶环境,另辟蹊径,采用含蓄的艺术表现手法,抒发了对根据地军民和谐生活的赞美之情呢?这就是茅盾在经历了十多年动荡不安的生活后,对延安军民和谐生活的热爱、向往和追求使然。

茅盾在他的回忆录中说:“我写了延安的风景,而把政治寓于风景之中。”

二、写作背景

“风景谈”即谈风景,是宾语前置。所谓“风景”,《辞海》中的解释是“风光景色”,即可供人观赏的建筑物、自然景象等。但这篇散文所说的“风景”还应包括人,茅盾认为人是风景的“构成者”,是风景的“主宰”。因此,我们在考虑六幅画面时应从课文实际出发,通过风景来理解风景中所包含的政治内容。一要考虑人的活动,二要顾及人类活动的自然背景。

三、初读课文——解题

阅读环节一:梳理内容,辨识风景画

1.阅读全文,看看课文描绘了哪些画面?参考“沙漠驼铃”这个命名形式,为课文描写的其他画面各拟写一个小标题并用简洁的语言概括画面内容。

2.想一想:这些画面是写哪里的风景或生活?

3.这些画面是按怎样的顺序排列的?

1.阅读全文,参考“沙漠驼铃”这个命名形式,为课文描写的其他画面各拟写一个小标题并用简洁的语言概括画面内容。

高原归耕

沙漠驼铃

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

画面名称 画面内容

沙漠驼铃 正午单调死寂的沙漠里渐行渐近的驼队带来的色彩和声音让风景发生了巨大变化。

高原归耕 月明天蓝之夜,生长丛密、挺立庄稼的高原山脊上,归耕的牛以及唱着粗朴短歌的农人。

延河夕照 夕阳照耀着的夏日河边,一些生产归来的人,操着七八种方言,兴奋地唱歌谈笑,原本从事艺术工作的人们享受着生产劳动带来的充实和乐趣。

石洞雨景 沉闷的雨天,河边峭立的石壁的洞里,一对青年男女正在促膝讨论谈心。

桃林小憩 晚春傍晚的小桃林边,走过“天下最难走的路”的年轻人在茶舍小憩。

北国晨号 五月的北国,清晨迎着朝霞吹号的小号兵和荷枪站岗的战士。

2.想一想:这些画面是写哪里的风景或生活?

“黄土高原”

“北国”“河”

欢歌掮犁夜归的人

从“生产”归来、操七八种方言、唱雄壮歌曲的有文化的青年人

在荒山石洞读书的人

走过“天下最难走的路”,聚会在“茶社”里的青年

清晨号兵

延安的景

延安的人

3.文中描绘的画面是按怎样的顺序排列的?

由一部抗战电影片自然联想到的风景

延安儿女的劳动生活

延安儿女的学习生活

延安儿女的业余生活

延安儿女的革命责任

高原归耕

沙漠驼铃

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

赏读:沙漠驼铃(1)

表现了沙漠自然风光苍茫、单调、寂静的特点,以此反衬驼队(人的活动)的出现给沙漠带来了生气,并发表议论——自然界伟大,人类更伟大。(作者的基本观点,也是全文的中心所在)。

探讨1:这幅画面表现了沙漠自然风光的什么特点?文章突出这些特点的目的是什么?

自然景物+人的活动→风景

阅读环节一:梳理内容,辨识风景画

赏读:沙漠驼铃(1)

探讨2:作者描绘第一幅风景,为什么不从驼队出现时写起,而是先描绘了一幅空旷沉寂、没有人迹的沙漠景观呢?

1.前后形成强烈的对比,形象地告诉人们:无论是多么单调沉寂的去处,只要有了人类的活动,就可以产生奇迹,变成一幅动人的“风景”。

2.为后文歌颂人类的伟大,歌颂抗日军民埋下伏笔。

3.这样写有一定的“曲笔”作用,便于发表,适应同国民党反动派斗争的需要。

这样写使文章别具一格,在此基础上,下文逐一展开画面,层层深入地表现主题,体现了层层铺垫、环环紧扣的特色。

任务活动二 赏读:高原归耕(2)

探讨1:这一画面描写种田人晚归的情景,为什么要从山上“层层的梯田”、“颀长而整齐”的“高秆植物”写起,要以“粗朴的短歌”“愉快的旋律”“歌声可是缭绕不散”结尾?

1.写山上的梯田,写山上的植物,是要写黄土高原的特色;

2.突出人的力量,穷山秃岭上开出了梯田,黄土高原上种上了庄稼,正好显示了人改造自然的力量;

3.结尾的歌声描写则着力去刻画“种田人”,“种田人心情愉快,表明他是以劳动创造为乐事的人,显示了延安人民的精神面貌。

蓝天、明月、黑魆魆的山(色)+耕田归来的农民的歌唱(声)

→绝妙的题材

任务活动二 赏读:高原归耕(2)

探讨2:作者描写种田人时使用了传神的动词,请找出并分析其效果。

例如:“这几位晚归的种地人,还把他们那粗朴的短歌,用愉快的旋律,从山顶上飘下来,直到他们没入了山坳,依旧只有蓝天明月黑魆魆的山,歌声可是缭绕不散。”“飘”字写出了歌声的什么特点?

例如:“可是更妙的是三五月明之夜,天是那样的蓝,几乎透明似的,月亮离山顶,似乎不过几尺,远看山顶的小米丛密挺立,宛如人头上的怒发,这时候忽然从山脊上长出两支牛角来……”这里的“长”,好在何处?为什么不用“伸、冒”?

种田人的出现,描写得富有诗意。一个“长”字,一个“掮”字,还有“姗姗而去”,歌声“飘”下来,这些词语用得准确传神,形象地把种田人的精神风貌表现出来。富有诗情画意的景和人互相映衬,融为一体了。

任务活动三 赏读:延河夕照(3、4)

探讨1:这幅画面描绘了哪些景物?表现了人们怎样的精神境界?

山地傍晚,夕阳、晚霞、干坼的黄土、汤汤的急流,在这静穆的自然中,知识青年“生产”归来,琅琅的笑语、雄壮的歌声展现着生命的活力和精神的充盈,织成了一幅美妙的图画。

作者着重描写了搞文艺的青年们朝气蓬勃的劳动生活,饱含激情地赞美了知识分子崇高的革命理想和斗争精神。

河边余晖(色)+学员生产归来的谈笑(声)→美妙的图画

从描写中可以看出这些生产归来的人们是什么身份?他们表现出了怎样的精神面貌?

“看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的”,说明他们是一群文艺工作者。他们操着“七八种不同的方音”,“又用同一的音调,唱起雄壮的歌曲”,说明他们有着同一目标,从四面八方来到延安,他们吃的是小米饭和青菜,参加劳动后,手“一律被锄锹的木柄磨起了老茧”,但他们在艰苦的环境中,在生产劳动中认识了生活和人生的意义,所以“兴奋地谈话”,发出“爽朗的笑声”,愉快地在河边戏水。在他们身上看不到一点困乏、一点厌倦,他们充满着旺盛的生命力。

任务活动四 赏读:石洞雨景(5、6)

探讨1:这幅画面描绘了哪些景物?有何特点?

这幅画面描绘了荒山上雨天的景致。

特点:沉闷的雨天、寂寞的荒山、黄褐色的浊水、怪石峭壁的崖岸、天然的石洞,在并不鲜艳的底色上,忽然可见一对男女青年在山壁石洞中促膝而坐,正在学习讨论,于是大自然顿时生色。

雨天、荒山、石洞+促膝读书→显出无限的生机

任务活动四 赏读:石洞雨景(5、6)

探讨2:石洞里的一对和公园里的一对有什么不同?这样写有何作用?

他们是衣着不同、地点不同、精神面貌不同的两对青年。一对是城市青年,谈情说爱生活平庸,一对是延安青年,学习讨论明白生活的意义。

作用:作者运用对比手法,用城市青年的平庸生活,突出延安知识青年丰富崇高的精神生活,他们之间是基于高尚理想的友谊和爱情。

任务活动五 赏读:桃林小憩(7、8)

探讨1:桃林有什么自然景观?作者为什么要描写这幅图画?

桃树、半盘石磨、断碎旧阶、现成的石块、荠麦大麻,有休憩的青年或谈天、或讨论、或聚会、怡然自乐,各得其所,构成了一幅恬然又生气勃勃的茶社图,从而赞美了解放区人民的高尚情趣,以及高贵的精神能够填补自然界的贫乏。

田边小桃林茶社+青年休憩谈笑→可爱、值得留恋

任务活动五 赏读:桃林小憩(7、8)

探讨2:“这里坐的不舒服,吃的喝的也太粗糙简单”,连绿阴都是“简陋”的。既然这里条件差,又没有多少风景,那作者为什么要选择这样一个不太美的景观做为描写对象呢?

以桃林之极其普通,从而更好地突出“人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏”这一意旨。这里实际用了“欲扬先抑”的手法。延安的知识青年来这里休息、学习、争论,因此这里变成了一处“胜景”。延安的进步青年就是“仙”和“龙”,他们“创造了第二自然”。

山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。——《陋室铭》

任务活动五 赏读:桃林小憩(7、8)

探讨3:什么是“第一自然”和“第二自然”?

第一自然是自然景物,即文中那二三十棵桃树、半盘旧石磨等,但作者认为这不是构成风景的主要条件,主要条件是“人”,所以“第二自然”是加上了人类活动的自然,或者是被改造的自然,是人类在自然的基础上经过创造性活动创造的物质文明和精神文明。

任务活动五 赏读:桃林小憩(7、8)

探讨4:“更有两位虎头虎脑的青年,他们走过‘天下最难走的路’”一句中,“天下最难走的路”是指什么路?

文中的年轻人虽然年纪不大,但对他们这一代革命青年人来说,经历了诸多的生活磨难,走过了曲折的人生道路。所以说他们走了“天下最难走的路”。

当时国民党反动派为阻止、迫害全国各地奔赴革命圣地延安的爱国青年和文艺工作者设置了种种关卡。因此爱国青年等人要冒着生命危险,克服许多自然和人为的困难。

任务活动六 赏读:北国晨号(9、10)

探讨1:这部分在北国朝霞的景致中塑造了什么形象?

由嘹亮的喇叭声带出画面,塑造了一位小号兵和一位哨兵,他们沐浴在霞光之中,屹立在山峰之上,英姿飒爽、严肃、坚决、勇敢、凛然不可侵犯。

粉红的朝霞+荷枪的战士→真正的风景

任务活动六 赏读:北国晨号(9、10)

探讨2:作者为什么不写成排成队的士兵,而单写两个士兵呢?

这是以少胜多、以小见大的手法。他们不只是形单影只的两个士兵,而是千千万万抗日战士的化身,是无数中华儿女的象征;他们也不只是屹立在北国的宝塔山上,而是屹立在整个中华大地上,保卫着祖国的大好河山。

深入探究 探寻余韵·山村兴衰

探讨1:作者描摹的六处风景画,蕴含了哪些精神内涵?

画面 精神内涵

沙漠驼铃

高原归耕

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

总领全文,揭示人类比自然更伟大庄严妩媚。

反映黄土高原人民的辛勤劳作和吃苦耐劳、乐观——人对自然的改造。

赞美了知识分子的崇高革命理想和革命斗争精神——生命力。

突出知识青年丰富崇高的精神生活——孜孜不倦、勤奋、精神生活充实。

赞美了解放区人民的高尚情趣——生命力、高尚的精神生活。

突显了革命战士所代表的坚毅、刚强、勇敢等民族精神。

探讨2:请结合作者描摹的六处风景的精神内涵,谈一谈作者认为什么样的“风景”才是“真的风景”。

作者笔下的真正的风景,指的是伟大的人类,尤其指的是民族的精神。

画面名称 作者的议论和感悟

沙漠驼铃

自然是伟大的,然而人类更伟大。

高原归耕

自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

延河夕照 石洞雨景 人依然是“风景”的构成者;如果不是内生活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?

桃林小憩 人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏,增添了景色,形式的和内容的。人创造了第二自然!

北国晨号 看见了民族精神化身为他们两个。这“风景”是伟大之中最伟大者!

文中议论性的语句,都在画面的末尾,是对具体场面描写的概括与总结,体现了散文形散神不散的特点。找到这些议论句并进行赏析。

本文六幅“风景画”的写法大致相同,都是先写“风景”,后写人的活动。“人的活动”作为“风景”的组成部分,是“风景”的不可分割的有机体;“风景”作为“人的活动”的环境,是衬托人的崇高精神的背景。作者这样写的目的是,借“风景”来表现人的精神美,把“政治寓于风景之中”,构思十分巧妙。

本文共有五处议论,分布于各幅“风景画”之后,这些精辟的议论在文中起了极其重要的作用:①把各不相同的“风景画”连缀成为一个整体;②是贯穿全文的一条主线,既各自揭示了各幅风景画的主旨,又层层深入地表现了全文的题旨,是统摄全文思想内容的“神”;③如同乐曲中的主旋律,它的间隔出现,使文章具有鲜明的节奏感和清晰的层次性,增添了音乐美。

文中议论性的语句,都在画面的末尾,是对具体场面描写的概括与总结,体现了散文形散神不散的特点。找到这些议论句并进行赏析。

人的精神境界的美赋予自然风光的美以生机,这就是“第二自然”,这才是“真的风景”。

赞美延安军民火热的战斗生活和崇高的精神境界。

自然景物

崇高的人类活动

+

真的风景

=

文章以细致优雅的笔触描绘了六个逼真如画的风景片段,构成六幅色调鲜明的画面。这里的“风景”,不仅包括自然景观,而且包括人类的活动。表面上谈的是自然“风景”,实际上是在写主宰“风景”的人。

本文就是通过对六幅“风景”的描绘,赞美了战争时期中国共产党领导下的解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界,表达了对解放区的无限热爱和向往。

课堂小结

1.写景与写人的活动相结合,并在写景的过程中进行精辟的议论。

写作特色

2.运用对比和烘托手法,是本文写作上的又一个显著特点。

①“石洞雨景”中写公园中的一对和石洞中的一对,是“人”与“人”的对照,突出后者是“清楚明白生活意义的人”;也是“场面”与“场面”的对比,两个不同场面,反映了两种不同的社会风貌。

②“延河夕照”中用“静穆的自然”和“弥满着生命力的人”,作“物”与“人”的对比,表现了人的“崇高精神”。

③“北国晨号”中用“晨风中吹着喇叭的红绸子”、“战士枪尖的刺刀闪着寒光”、“粉红的霞色”等来烘托民族精神化身的两个战士的形象,抒发了作者对英雄战士由衷敬仰之情,所以既是“物”烘托“人”,同时也是“景”烘托“情”。

④“沙漠驼铃”中用沙漠的“纯然一色”来烘托“那一杆长方形腥红大旗”,使驼队的出现显得格外庄严和妩媚,这是色彩的烘托;用“热空气在作哄哄的火响”来烘托驼铃的“丁当、丁当”的声音,使人倍感铃声的和谐动人,这是声音的烘托。

3.语言洗练,细致,清新、富有色彩

①洗练,是一种精确、纯净的美。例如篇中“长出两支牛角来……”一段,“长”字准确简练而又生动! “他们姗姗而下,在蓝的天,黑的山,银色的月光的背景上,成就了一幅剪影”——这段描写,虽着墨不多,却逼真如画,短峭有力!

②细致,这是一种类似工笔画的笔墨,不蔓不枝,铿锵有声。例如开头一段,先写沙漠风光,用了近似排比的句子,细致地描绘了沙漠的特色,给人一种四顾茫茫之感。又如写由远而近的骆驼队,先写远景,次写近景;先写声音,后写颜色;而写声音——驼铃,也远近分明,读来有如身历其境。

③清新、富有色彩。水中的明月,湖畔的微风,不需要雕琢粉饰,但亲切自然,给人以无限美感。即如本篇,或写荒山石洞中的避雨者,或状桃园茶客的各种神态形貌,便有如许效果。

课堂练习

3

1.反复朗读课文,体味情感。

2.学习本文以精辟的议论为主线,连缀若干片断使成整体的写法,写一篇作文《美,就在我们的身边》。

作业

拓展延伸

4

深入探究——著名戏剧家张光年评价茅盾作品,是“文学家与革命家的完美结合”,是并不多见的“把两种素质集于一身的人”。通过《白杨礼赞》和《风景谈》两篇文章,体味作者的革命性和文学性,跟同学交流。

通过谈风景赞扬延安儿女所表现的向上、坚毅的民族精神。

把政治寓于风景之中

风景谈

借景抒情、托物言志

白杨礼赞

通过白杨树赞扬抗日军民的团结向上、不屈不挠的民族精神。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

《风景谈》

统编版高中语文选择必修下

第二单元第七课

目录

导入新课

1

新知探究

2

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

这是什么地区?

这里的风景又是怎样的?

1.了解茅盾的生平及其创作成就,积累文学常识。

2.梳理六幅风景的内容,认识议论性语句在文章中的线索作用。

3.分析对比、烘托手法,理解散文“景”和“情”相辅相成的关系。

4.体验解放区军民崇高的精神境界,培养珍惜和平美好生活的真挚情感。

学习目标

新知探究

2

一、作者简介

茅盾(1896—1981),原名沈德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴人。是在国内外享有崇高声望的革命作家、文化活动家和社会活动家。他在六十余年的文学活动中,发起成立“文学研究会”,接编改革《小说月报》,倡导“为人生”的艺术,有力地推进了我国新文化运动的发展。

茅盾创作了大量文学作品,具有极高的艺术成就。主要作品:

长篇小说《蚀》《虹》《子夜》《腐蚀》;

中篇小说《路》《三人行》;

短篇小说《春蚕》《秋收》《残冬》《林家铺子》等。

其代表作《子夜》,是中国现代现实主义文学发展的里程碑,显示了现代文学在长篇小说创作方面的实绩。

1981年3月14日,茅盾自知病将不起,将稿费25万元人民币捐出设立茅盾文学奖,以鼓励当代优秀长篇小说的创作。

一、作者简介

《风景谈》写于1940年12月,此时的茅盾离开延安置身于国统区重庆的白色恐怖之中,这里没有创作的言论自由,要讴歌延安抗日根据地军民更是不可能的。那么,是什么驱动作者不畏险恶环境,另辟蹊径,采用含蓄的艺术表现手法,抒发了对根据地军民和谐生活的赞美之情呢?这就是茅盾在经历了十多年动荡不安的生活后,对延安军民和谐生活的热爱、向往和追求使然。

茅盾在他的回忆录中说:“我写了延安的风景,而把政治寓于风景之中。”

二、写作背景

“风景谈”即谈风景,是宾语前置。所谓“风景”,《辞海》中的解释是“风光景色”,即可供人观赏的建筑物、自然景象等。但这篇散文所说的“风景”还应包括人,茅盾认为人是风景的“构成者”,是风景的“主宰”。因此,我们在考虑六幅画面时应从课文实际出发,通过风景来理解风景中所包含的政治内容。一要考虑人的活动,二要顾及人类活动的自然背景。

三、初读课文——解题

阅读环节一:梳理内容,辨识风景画

1.阅读全文,看看课文描绘了哪些画面?参考“沙漠驼铃”这个命名形式,为课文描写的其他画面各拟写一个小标题并用简洁的语言概括画面内容。

2.想一想:这些画面是写哪里的风景或生活?

3.这些画面是按怎样的顺序排列的?

1.阅读全文,参考“沙漠驼铃”这个命名形式,为课文描写的其他画面各拟写一个小标题并用简洁的语言概括画面内容。

高原归耕

沙漠驼铃

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

画面名称 画面内容

沙漠驼铃 正午单调死寂的沙漠里渐行渐近的驼队带来的色彩和声音让风景发生了巨大变化。

高原归耕 月明天蓝之夜,生长丛密、挺立庄稼的高原山脊上,归耕的牛以及唱着粗朴短歌的农人。

延河夕照 夕阳照耀着的夏日河边,一些生产归来的人,操着七八种方言,兴奋地唱歌谈笑,原本从事艺术工作的人们享受着生产劳动带来的充实和乐趣。

石洞雨景 沉闷的雨天,河边峭立的石壁的洞里,一对青年男女正在促膝讨论谈心。

桃林小憩 晚春傍晚的小桃林边,走过“天下最难走的路”的年轻人在茶舍小憩。

北国晨号 五月的北国,清晨迎着朝霞吹号的小号兵和荷枪站岗的战士。

2.想一想:这些画面是写哪里的风景或生活?

“黄土高原”

“北国”“河”

欢歌掮犁夜归的人

从“生产”归来、操七八种方言、唱雄壮歌曲的有文化的青年人

在荒山石洞读书的人

走过“天下最难走的路”,聚会在“茶社”里的青年

清晨号兵

延安的景

延安的人

3.文中描绘的画面是按怎样的顺序排列的?

由一部抗战电影片自然联想到的风景

延安儿女的劳动生活

延安儿女的学习生活

延安儿女的业余生活

延安儿女的革命责任

高原归耕

沙漠驼铃

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

赏读:沙漠驼铃(1)

表现了沙漠自然风光苍茫、单调、寂静的特点,以此反衬驼队(人的活动)的出现给沙漠带来了生气,并发表议论——自然界伟大,人类更伟大。(作者的基本观点,也是全文的中心所在)。

探讨1:这幅画面表现了沙漠自然风光的什么特点?文章突出这些特点的目的是什么?

自然景物+人的活动→风景

阅读环节一:梳理内容,辨识风景画

赏读:沙漠驼铃(1)

探讨2:作者描绘第一幅风景,为什么不从驼队出现时写起,而是先描绘了一幅空旷沉寂、没有人迹的沙漠景观呢?

1.前后形成强烈的对比,形象地告诉人们:无论是多么单调沉寂的去处,只要有了人类的活动,就可以产生奇迹,变成一幅动人的“风景”。

2.为后文歌颂人类的伟大,歌颂抗日军民埋下伏笔。

3.这样写有一定的“曲笔”作用,便于发表,适应同国民党反动派斗争的需要。

这样写使文章别具一格,在此基础上,下文逐一展开画面,层层深入地表现主题,体现了层层铺垫、环环紧扣的特色。

任务活动二 赏读:高原归耕(2)

探讨1:这一画面描写种田人晚归的情景,为什么要从山上“层层的梯田”、“颀长而整齐”的“高秆植物”写起,要以“粗朴的短歌”“愉快的旋律”“歌声可是缭绕不散”结尾?

1.写山上的梯田,写山上的植物,是要写黄土高原的特色;

2.突出人的力量,穷山秃岭上开出了梯田,黄土高原上种上了庄稼,正好显示了人改造自然的力量;

3.结尾的歌声描写则着力去刻画“种田人”,“种田人心情愉快,表明他是以劳动创造为乐事的人,显示了延安人民的精神面貌。

蓝天、明月、黑魆魆的山(色)+耕田归来的农民的歌唱(声)

→绝妙的题材

任务活动二 赏读:高原归耕(2)

探讨2:作者描写种田人时使用了传神的动词,请找出并分析其效果。

例如:“这几位晚归的种地人,还把他们那粗朴的短歌,用愉快的旋律,从山顶上飘下来,直到他们没入了山坳,依旧只有蓝天明月黑魆魆的山,歌声可是缭绕不散。”“飘”字写出了歌声的什么特点?

例如:“可是更妙的是三五月明之夜,天是那样的蓝,几乎透明似的,月亮离山顶,似乎不过几尺,远看山顶的小米丛密挺立,宛如人头上的怒发,这时候忽然从山脊上长出两支牛角来……”这里的“长”,好在何处?为什么不用“伸、冒”?

种田人的出现,描写得富有诗意。一个“长”字,一个“掮”字,还有“姗姗而去”,歌声“飘”下来,这些词语用得准确传神,形象地把种田人的精神风貌表现出来。富有诗情画意的景和人互相映衬,融为一体了。

任务活动三 赏读:延河夕照(3、4)

探讨1:这幅画面描绘了哪些景物?表现了人们怎样的精神境界?

山地傍晚,夕阳、晚霞、干坼的黄土、汤汤的急流,在这静穆的自然中,知识青年“生产”归来,琅琅的笑语、雄壮的歌声展现着生命的活力和精神的充盈,织成了一幅美妙的图画。

作者着重描写了搞文艺的青年们朝气蓬勃的劳动生活,饱含激情地赞美了知识分子崇高的革命理想和斗争精神。

河边余晖(色)+学员生产归来的谈笑(声)→美妙的图画

从描写中可以看出这些生产归来的人们是什么身份?他们表现出了怎样的精神面貌?

“看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的”,说明他们是一群文艺工作者。他们操着“七八种不同的方音”,“又用同一的音调,唱起雄壮的歌曲”,说明他们有着同一目标,从四面八方来到延安,他们吃的是小米饭和青菜,参加劳动后,手“一律被锄锹的木柄磨起了老茧”,但他们在艰苦的环境中,在生产劳动中认识了生活和人生的意义,所以“兴奋地谈话”,发出“爽朗的笑声”,愉快地在河边戏水。在他们身上看不到一点困乏、一点厌倦,他们充满着旺盛的生命力。

任务活动四 赏读:石洞雨景(5、6)

探讨1:这幅画面描绘了哪些景物?有何特点?

这幅画面描绘了荒山上雨天的景致。

特点:沉闷的雨天、寂寞的荒山、黄褐色的浊水、怪石峭壁的崖岸、天然的石洞,在并不鲜艳的底色上,忽然可见一对男女青年在山壁石洞中促膝而坐,正在学习讨论,于是大自然顿时生色。

雨天、荒山、石洞+促膝读书→显出无限的生机

任务活动四 赏读:石洞雨景(5、6)

探讨2:石洞里的一对和公园里的一对有什么不同?这样写有何作用?

他们是衣着不同、地点不同、精神面貌不同的两对青年。一对是城市青年,谈情说爱生活平庸,一对是延安青年,学习讨论明白生活的意义。

作用:作者运用对比手法,用城市青年的平庸生活,突出延安知识青年丰富崇高的精神生活,他们之间是基于高尚理想的友谊和爱情。

任务活动五 赏读:桃林小憩(7、8)

探讨1:桃林有什么自然景观?作者为什么要描写这幅图画?

桃树、半盘石磨、断碎旧阶、现成的石块、荠麦大麻,有休憩的青年或谈天、或讨论、或聚会、怡然自乐,各得其所,构成了一幅恬然又生气勃勃的茶社图,从而赞美了解放区人民的高尚情趣,以及高贵的精神能够填补自然界的贫乏。

田边小桃林茶社+青年休憩谈笑→可爱、值得留恋

任务活动五 赏读:桃林小憩(7、8)

探讨2:“这里坐的不舒服,吃的喝的也太粗糙简单”,连绿阴都是“简陋”的。既然这里条件差,又没有多少风景,那作者为什么要选择这样一个不太美的景观做为描写对象呢?

以桃林之极其普通,从而更好地突出“人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏”这一意旨。这里实际用了“欲扬先抑”的手法。延安的知识青年来这里休息、学习、争论,因此这里变成了一处“胜景”。延安的进步青年就是“仙”和“龙”,他们“创造了第二自然”。

山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。——《陋室铭》

任务活动五 赏读:桃林小憩(7、8)

探讨3:什么是“第一自然”和“第二自然”?

第一自然是自然景物,即文中那二三十棵桃树、半盘旧石磨等,但作者认为这不是构成风景的主要条件,主要条件是“人”,所以“第二自然”是加上了人类活动的自然,或者是被改造的自然,是人类在自然的基础上经过创造性活动创造的物质文明和精神文明。

任务活动五 赏读:桃林小憩(7、8)

探讨4:“更有两位虎头虎脑的青年,他们走过‘天下最难走的路’”一句中,“天下最难走的路”是指什么路?

文中的年轻人虽然年纪不大,但对他们这一代革命青年人来说,经历了诸多的生活磨难,走过了曲折的人生道路。所以说他们走了“天下最难走的路”。

当时国民党反动派为阻止、迫害全国各地奔赴革命圣地延安的爱国青年和文艺工作者设置了种种关卡。因此爱国青年等人要冒着生命危险,克服许多自然和人为的困难。

任务活动六 赏读:北国晨号(9、10)

探讨1:这部分在北国朝霞的景致中塑造了什么形象?

由嘹亮的喇叭声带出画面,塑造了一位小号兵和一位哨兵,他们沐浴在霞光之中,屹立在山峰之上,英姿飒爽、严肃、坚决、勇敢、凛然不可侵犯。

粉红的朝霞+荷枪的战士→真正的风景

任务活动六 赏读:北国晨号(9、10)

探讨2:作者为什么不写成排成队的士兵,而单写两个士兵呢?

这是以少胜多、以小见大的手法。他们不只是形单影只的两个士兵,而是千千万万抗日战士的化身,是无数中华儿女的象征;他们也不只是屹立在北国的宝塔山上,而是屹立在整个中华大地上,保卫着祖国的大好河山。

深入探究 探寻余韵·山村兴衰

探讨1:作者描摹的六处风景画,蕴含了哪些精神内涵?

画面 精神内涵

沙漠驼铃

高原归耕

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

总领全文,揭示人类比自然更伟大庄严妩媚。

反映黄土高原人民的辛勤劳作和吃苦耐劳、乐观——人对自然的改造。

赞美了知识分子的崇高革命理想和革命斗争精神——生命力。

突出知识青年丰富崇高的精神生活——孜孜不倦、勤奋、精神生活充实。

赞美了解放区人民的高尚情趣——生命力、高尚的精神生活。

突显了革命战士所代表的坚毅、刚强、勇敢等民族精神。

探讨2:请结合作者描摹的六处风景的精神内涵,谈一谈作者认为什么样的“风景”才是“真的风景”。

作者笔下的真正的风景,指的是伟大的人类,尤其指的是民族的精神。

画面名称 作者的议论和感悟

沙漠驼铃

自然是伟大的,然而人类更伟大。

高原归耕

自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

延河夕照 石洞雨景 人依然是“风景”的构成者;如果不是内生活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?

桃林小憩 人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏,增添了景色,形式的和内容的。人创造了第二自然!

北国晨号 看见了民族精神化身为他们两个。这“风景”是伟大之中最伟大者!

文中议论性的语句,都在画面的末尾,是对具体场面描写的概括与总结,体现了散文形散神不散的特点。找到这些议论句并进行赏析。

本文六幅“风景画”的写法大致相同,都是先写“风景”,后写人的活动。“人的活动”作为“风景”的组成部分,是“风景”的不可分割的有机体;“风景”作为“人的活动”的环境,是衬托人的崇高精神的背景。作者这样写的目的是,借“风景”来表现人的精神美,把“政治寓于风景之中”,构思十分巧妙。

本文共有五处议论,分布于各幅“风景画”之后,这些精辟的议论在文中起了极其重要的作用:①把各不相同的“风景画”连缀成为一个整体;②是贯穿全文的一条主线,既各自揭示了各幅风景画的主旨,又层层深入地表现了全文的题旨,是统摄全文思想内容的“神”;③如同乐曲中的主旋律,它的间隔出现,使文章具有鲜明的节奏感和清晰的层次性,增添了音乐美。

文中议论性的语句,都在画面的末尾,是对具体场面描写的概括与总结,体现了散文形散神不散的特点。找到这些议论句并进行赏析。

人的精神境界的美赋予自然风光的美以生机,这就是“第二自然”,这才是“真的风景”。

赞美延安军民火热的战斗生活和崇高的精神境界。

自然景物

崇高的人类活动

+

真的风景

=

文章以细致优雅的笔触描绘了六个逼真如画的风景片段,构成六幅色调鲜明的画面。这里的“风景”,不仅包括自然景观,而且包括人类的活动。表面上谈的是自然“风景”,实际上是在写主宰“风景”的人。

本文就是通过对六幅“风景”的描绘,赞美了战争时期中国共产党领导下的解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界,表达了对解放区的无限热爱和向往。

课堂小结

1.写景与写人的活动相结合,并在写景的过程中进行精辟的议论。

写作特色

2.运用对比和烘托手法,是本文写作上的又一个显著特点。

①“石洞雨景”中写公园中的一对和石洞中的一对,是“人”与“人”的对照,突出后者是“清楚明白生活意义的人”;也是“场面”与“场面”的对比,两个不同场面,反映了两种不同的社会风貌。

②“延河夕照”中用“静穆的自然”和“弥满着生命力的人”,作“物”与“人”的对比,表现了人的“崇高精神”。

③“北国晨号”中用“晨风中吹着喇叭的红绸子”、“战士枪尖的刺刀闪着寒光”、“粉红的霞色”等来烘托民族精神化身的两个战士的形象,抒发了作者对英雄战士由衷敬仰之情,所以既是“物”烘托“人”,同时也是“景”烘托“情”。

④“沙漠驼铃”中用沙漠的“纯然一色”来烘托“那一杆长方形腥红大旗”,使驼队的出现显得格外庄严和妩媚,这是色彩的烘托;用“热空气在作哄哄的火响”来烘托驼铃的“丁当、丁当”的声音,使人倍感铃声的和谐动人,这是声音的烘托。

3.语言洗练,细致,清新、富有色彩

①洗练,是一种精确、纯净的美。例如篇中“长出两支牛角来……”一段,“长”字准确简练而又生动! “他们姗姗而下,在蓝的天,黑的山,银色的月光的背景上,成就了一幅剪影”——这段描写,虽着墨不多,却逼真如画,短峭有力!

②细致,这是一种类似工笔画的笔墨,不蔓不枝,铿锵有声。例如开头一段,先写沙漠风光,用了近似排比的句子,细致地描绘了沙漠的特色,给人一种四顾茫茫之感。又如写由远而近的骆驼队,先写远景,次写近景;先写声音,后写颜色;而写声音——驼铃,也远近分明,读来有如身历其境。

③清新、富有色彩。水中的明月,湖畔的微风,不需要雕琢粉饰,但亲切自然,给人以无限美感。即如本篇,或写荒山石洞中的避雨者,或状桃园茶客的各种神态形貌,便有如许效果。

课堂练习

3

1.反复朗读课文,体味情感。

2.学习本文以精辟的议论为主线,连缀若干片断使成整体的写法,写一篇作文《美,就在我们的身边》。

作业

拓展延伸

4

深入探究——著名戏剧家张光年评价茅盾作品,是“文学家与革命家的完美结合”,是并不多见的“把两种素质集于一身的人”。通过《白杨礼赞》和《风景谈》两篇文章,体味作者的革命性和文学性,跟同学交流。

通过谈风景赞扬延安儿女所表现的向上、坚毅的民族精神。

把政治寓于风景之中

风景谈

借景抒情、托物言志

白杨礼赞

通过白杨树赞扬抗日军民的团结向上、不屈不挠的民族精神。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin