6 阿西莫夫短文两篇 恐龙无处不有 被压扁的沙子 同步分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 6 阿西莫夫短文两篇 恐龙无处不有 被压扁的沙子 同步分层作业(含答案解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 232.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 10:46:37 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

6 阿西莫夫短文两篇 恐龙无处不有 被压扁的沙子 同步分层作业

一、单选题

1.说明文语言的主要特点是“准确”,下列句子不够准确的一项是( )

A.一些板块被拉开,而另一些则挤压在一起,一个板块会向另一板块下面俯冲。

B.随着时间的流逝,北美又与亚洲和欧洲分开,南美也与非洲相离。

C.在过去的9年里,科学家们一直对6500万年前恐龙灭绝的一个新观点争论不休,这个问题最终也许会得到解决。

D.斯石英可以在实验室里制造,但它们在自然界中存在吗?回答是肯定的。

2.下列词语中加点字的注音全部正确的一项是( )

A.褶皱(zhě) 劫难(nàn) 骨骼(gé) 潮汐(xī)

B.遗骸(hái) 蟾蜍(yú) 彗星(huì) 携带(xié)

C.熔化(róng)链条(lián) 深渊(yuān)岛屿(yǔ)

D.追溯(shuò)衍射(yǎn)地壳(qiào)陨石(yǔn)

3.在下列句子中的横线上依次填入词语,最恰当的一项是( )

①所有陆地_____都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活。

②在过去的9年里,科学家们_____对6 500万年前恐龙灭绝的一个新观点争论不休。

③如果你把温度升得足够高,就_____使这种变化加快。

④似乎可以肯定地说,斯石英也_____出现在压力极高的地壳深处。

A.似乎 常常 可 肯定

B.似乎 一直 可 应该

C.几乎 常常 可能 应该

D.几乎 一直 可能 肯定

4.下列词语中加点字注音正确的一项是( )

A.鸟臀(tún) 褶皱(zhě) 两栖(xī) 岛屿(yǔ)

B.潮汐(xī) 劫难(jié) 衍射(yǎn) 骨骼(gé)

C.追溯(sù) 遗骸(hái) 陨石(xǔn) 熔化(róng)

D.蟾蜍(yú) 携带(xié) 膨胀(zhàng) 地壳(qiào)

5. (郑州期末)下列说法正确的一项是( )

A.《诗经》是我国第一部诗歌总集,是我国浪漫主义诗歌源头。

B.演讲的种类很多,但大多要有鲜明的观点、明确的态度、清晰的思路、充实的内容。

C.明代魏学洢的《核舟记》选自清代张潮编写的《虞初新志》,核舟上所刻的“山高月小,水落石出”出自《赤壁赋》,“清风徐来,水波不兴”出自《后赤壁赋》。

D.美国科普作家、科幻小说家阿西莫夫在《恐龙无处不有》《被压扁的沙子》两文中都谈到了恐龙灭绝,选用的材料不同,但所说明的主要问题相同。

6.下列句子中加点词语不能用括号内词语替换的一组是( )

A.大约经历(经过)了一亿年。

B.随着时间的流逝(消逝),北美又与亚洲和欧洲分开。

C.这些生物的命运比其他同类要悲惨(悲壮)得多。

D.以色列对加沙地区发动的防御盾牌行动对平民来说是一场无法躲过的劫难(灾难)。

二、填空题

7.填空。

(1)《阿西莫夫短文两篇》是 国作家、小说家 的作品,两篇文章同为 (体裁)。

(2)《恐龙无处不有》一文依据 的事实,证明了 假说。从中我们明白了 的道理。

(3)在《被压扁的沙子》一文中,对于造成恐龙灭绝的原因提出了两种科学假说:“ ”“ ”。

三、语言表达

8.说说下列划线词语在句子表达中的作用。

①这些古老的爬行动物在南极的出现,说明恐龙确实遍布于世界各地。

②许多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光无法抵达地球表面。这也许是导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝的原因。

9.“目前恐龙灭绝的原因有“撞击说”“火山说”“疾病说”“食物说”“温度说”“神奇生物说”等等。请结合自己所掌握的知识说说你觉得哪种说法更合理,为什么?

四、综合性学习

下面是两幅恐龙的图片,左边是化石,右边是复原图,请结合图片探讨以下问题。

10.任务型写作。科学需要大胆的想象,请你根据图片内容和你所了解的信息,描述一下恐龙生活时代的一个场景。(50—80字)

11.关于恐龙的灭绝有很多种假设和推理,除课文提到的以外,请你也提出一种假设,探讨恐龙在地球上灭绝的原因。

12.目前有一些恐龙化石被不法分子偷运出境,请你为保护恐龙化石提出两条合理的建议。

五、现代文阅读

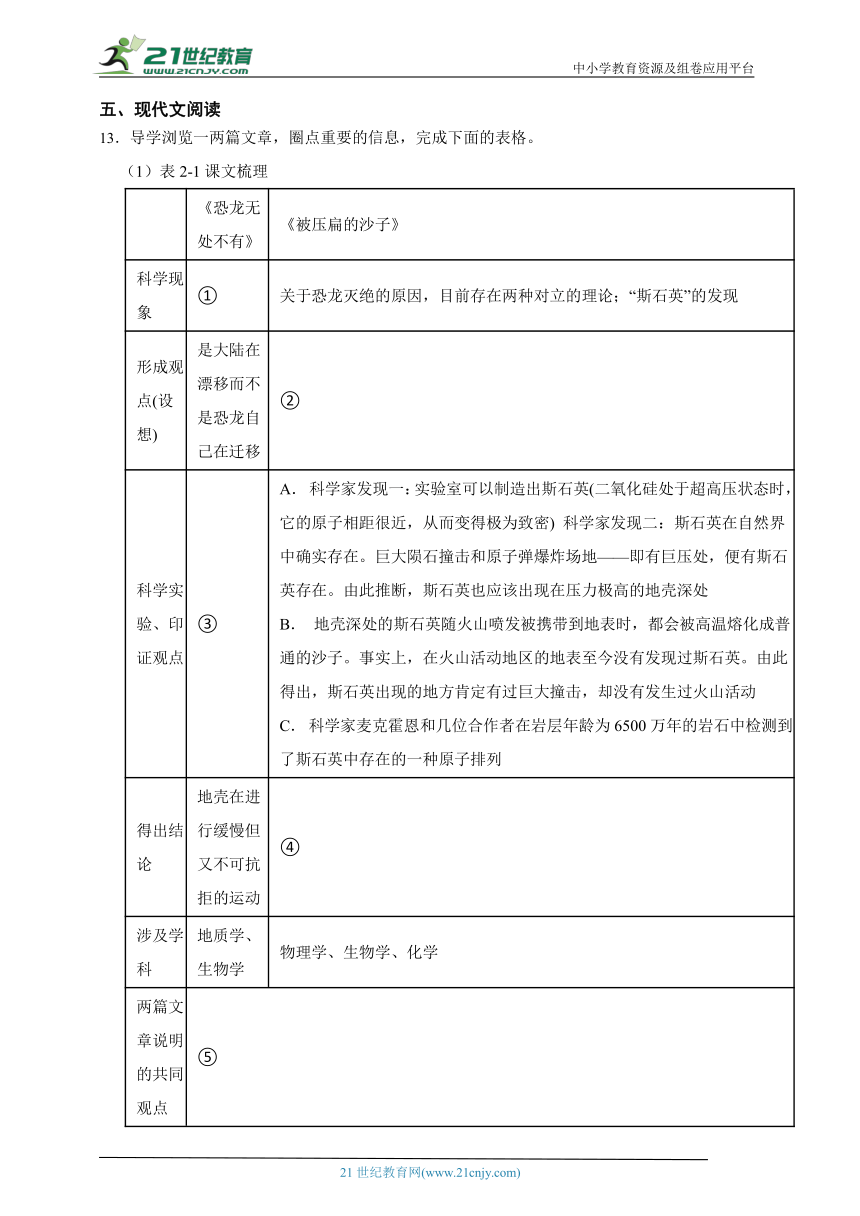

13.导学浏览一两篇文章,圈点重要的信息,完成下面的表格。

(1)表2-1课文梳理

《恐龙无处不有》 《被压扁的沙子》

科学现象 ① 关于恐龙灭绝的原因,目前存在两种对立的理论;“斯石英”的发现

形成观点(设想) 是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移 ②

科学实验、印证观点 ③ A. 科学家发现一:实验室可以制造出斯石英(二氧化硅处于超高压状态时,它的原子相距很近,从而变得极为致密) 科学家发现二:斯石英在自然界中确实存在。巨大陨石撞击和原子弹爆炸场地——即有巨压处,便有斯石英存在。由此推断,斯石英也应该出现在压力极高的地壳深处B. 地壳深处的斯石英随火山喷发被携带到地表时,都会被高温熔化成普通的沙子。事实上,在火山活动地区的地表至今没有发现过斯石英。由此得出,斯石英出现的地方肯定有过巨大撞击,却没有发生过火山活动C. 科学家麦克霍恩和几位合作者在岩层年龄为6500万年的岩石中检测到了斯石英中存在的一种原子排列

得出结论 地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动 ④

涉及学科 地质学、生物学 物理学、生物学、化学

两篇文章说明的共同观点 ⑤

(2)我的发现:这两篇文章都是从某一现象出发,通过分析事物间的内在联系,得出规律性的认识。 由以上推理过程可以看出,文章以“科学现象—— —— —— ”为顺序,层层释疑,最终揭秘。全文逻辑严密,条理清晰。

六、写作题

14.“超燃”“燃爆了”“燃文”“燃创意”……不知不觉间,“燃”成为流行词。人们欣赏“燃”、点赞“燃”,正因“燃”代表着一种昂扬向上的状态,洋溢着一种积极进取、充满阳光的精气神。

请以“找到自己的燃点”为题,写一篇600字左右的文章。

写作提示与要求:⑴明确什么是“自己的燃点”,找到它对自己的影响及意义。⑵详略得当,有条理地写出找到“燃点”的经历。⑶有逻辑地表达自己从中获得的认识和思考。⑷不得套作、抄袭,文中不得出现真实的地名、校名和人名。

答案解析

1.【答案】A

【解析】A.“一个板块会向另一板块下面俯冲”的说法不准确,应该是“一个板块也许会缓慢地向另一个板块下面俯冲”,“也许”表推测,“缓慢地”修饰俯冲的速度,语言更符合科学事实;

B.“随着时间的流逝”表明大陆分离过程的漫长;

C.“也许”表推测;

D.“回答是肯定的”表明确判断。

故答案为:A

本小题考查说明文语言的特点。说明文语言具有准确性、科学性、严密性的特点。这种题型的的突破点在于一些词的使用,而这些词通常都是表示程度、数量范围或者性质的词语,如“可能”“一般”“大多数”等等。

2.【答案】A

【解析】A.正确。

B.有误,“蟾蜍”的“蜍”应读作“chú”。

C.有误,“链条”的“链”应读作“liàn”。

D.有误,“追溯”的“溯”应读作“sù”。

故答案为:A

本道题考查学生对重点字词的读音掌握程度。此类题的答题关键是平时读课文时要注意重点字词的读音,并积累词语,尤其是课文后面“读读写写”中要求掌握的,或是课文注解中出现的。

3.【答案】B

【解析】此题意在考查学生对词语准确性的判断能力。可以根据句意和语境选择。①“似乎”大多数情况下为副词,表示揣测,有仿佛、好像、不确定的意思。几乎,指将近于;接近于;差点儿。根据词义和句意,应用“似乎”;②由“对6 500万年前恐龙灭绝的一个新观点争论不休”可以分析应用“一直”;③如果……就…… 属于假设关系的关联词,所以应用“可”;④由“似乎可以肯定地说”可分析,应用“应该”。

故答案为:B

也可以根据对课文内容的识记与理解选择词语。注意词语的搭配和组合;正确理解词语在具体语言环境中的意义。

4.【答案】B

【解析】A“栖”此处应读“qī”;B全部正确;C“陨”应读“yǔn”;D“蜍”应读”chú”。

故答案为:B

本题考查汉字的正确读音。普通话是以北京语音为标准音,以北方官话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的通用语。我国是多民族,地大物博,方言众多,部分词语的读音方言区与普通话是不一样的,方言区的同学平时学习要有意识地进行整理与积累,特别关注自己方言与普通话的不同部分。还要注意多音字的读音和形声字的读音,虽然形声字一部分表示意义,一部分表示读音,但由于古今语音变化很大,我们不能绝对地用声旁去推断形声字的读音。还要注意形似字的读音。

5.【答案】B

【解析】A 错误。《诗经》现实主义。

B 正确

C 错误。“山高月小,水落石出”出自《后赤壁赋》,“清风徐来,水波不兴”出自《赤壁赋》。

D 说明的主要问题相同,错误。《恐龙无处不在》指出不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响。《被压扁的沙子》通过对斯石英性质和形成的研究,有力地证明了恐龙的灭绝是由于“撞击”而并非由于“火山”。

故答案为:B

本题考查课文内容理解。课内知识注意掌握。选择题注意在文中找到对应句,逐字分析,选项内容和文章不要有出入,如事物发展顺序、线索、情感、语言特点、结构、手法等,不要以偏概全、无中生有。

6.【答案】C

【解析】A这里两个词都可以指过程,可以替换;B消逝:(声音、时间等)慢慢逝去,不再存在;消失;流逝:像水一样流去。亦形容势不可当,或形容迅速消逝。可以换;

C“悲壮”用来形容声音、诗文等的悲哀而雄壮,或形容情节的悲哀而壮烈。“悲惨”用来形容处境或遭遇极其痛苦,令人伤心。故不能换。D劫难的意思是:灾难;灾祸,可以换。

故答案为:C

本题考查近义词的辨析,辨析近义词可以从不同的语素入手区分;可以从词义的轻重角度辨析;还可以从意义的侧重点不同来辨析;可以从词义范围的大小来辨析,还可以从词语的感彩角度辨析;还可以从适用对象的不同来比较。但不管是哪一种辨析,都要和具体的语境结合起来分析。

7.【答案】(1)美;阿西莫夫;科普作品

(2)在南极发现恐龙化石;大陆漂移;不同科学领域之间是紧密相连的,在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响

(3)撞击说;火山说

【解析】 本题考查学生识记文学常识的能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、称谓、生活时代,作品名、体裁,书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

故答案为:⑴ 美 ; 阿西莫夫 ; 科普作品

⑵ 在南极发现恐龙化石 ; 大陆漂移 ; 不同科学领域之间是紧密相连的,在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响

⑶ 撞击说 ; 火山说

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

8.【答案】①“确实”一词表示肯定,用以强调在南极发现古爬行动物化石,有力地证明了“恐龙曾经在世界各地分布过”这一观点。②“也许”表示猜测,不能肯定。因为这种说法到目前为止还没有可靠的证据加以证明,所以这样说,突出了说明语言的准确性。

【解析】此题考查学生对说明文语言的把握能力。从说明文语言的准确性这个角度来概括其特点,要使用评价语“准确说明”。解答此题的步骤:①(定性)在程度、状态、性质、范围上加以限制、强调、说明……;② 解释句意的变化。(先解词,说明原句意思是……)体现了说明文语言的准确性。“确实”强调在南极发现古爬行动物化石;“也许”表示猜测。对“导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝的原因”的不确定。

故答案为:①“确实”一词表示肯定,用以强调在南极发现古爬行动物化石,有力地证明了“恐龙曾经在世界各地分布过”这一观点。②“也许”表示猜测,不能肯定。因为这种说法到目前为止还没有可靠的证据加以证明,所以这样说,突出了说明语言的准确性。

答题的方法是“抄下它,解释它,带入它,比较它(正反两面说清它),肯定它(得结论)”。

9.【答案】撞击说更合理,一是对地球造成很大的冲击,二是扬起的灰尘弥漫空中,让气温急剧下降,给所有生物致命的打击。(意对即可)

【解析】在现今天文学界中,主流科学家们一直对6500万年前恐龙灭绝的一个新观点争论不休,这个问题最终也许会得到解决。1980年曾经有报道说,在一个6500万年前形成的沉积物薄层中,发现了稀有金属铱,它的含量异常丰富。一些人认为,这可能是由于一个巨大的小行星或彗星对地球的撞击的结果。这种撞击也许深入到地壳内部,引起火山喷发,造成大火和潮汐大浪,许多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光无法抵达地球的表面。这也许是导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝的原因。

故答案为:撞击说更合理,一是对地球造成很大的冲击,二是扬起的灰尘弥漫空中,让气温急剧下降,给所有生物致命的打击。(意对即可)

根据自己的知识积累回答即可,语句要通顺,有理有据。

【答案】10.恐龙生活的时代,地面上已经有了大量的植物,高大的树木参天耸立,恐龙在树林穿行。此时的恐龙有十几种,有带翅膀的翼龙在天上飞,有大型食肉、食草恐龙在地上活动,地面到处呈现一片生机勃勃的景象。

11.可能是一场大瘟疫造成地球上的恐龙灭绝,因为那时候的生物免疫力很差,也没有有效的治疗方式,有了瘟疫无法控制,自然可能导致种族灭亡了。

12.①加强出入境管理,严格把关,不让不法分子有机可乘。②加强群众监督。

【解析】(1)本题考查微写作。片段作文就是在练习写一篇完整的记叙文之前,就人、事、物的某个断面或局部进行的单项写作训练。片段作文的写作要做到几点要求:①要把内容写具体;②叙事要做到条理清楚;③围绕中心展开段落。

(2)本题考查阅读感悟与观点的表达。此题为开放性试题,只要结合文章的内容和自己的生活体验,阐述出充足的理由就可以。

(3)本题是开放性试题。观点明确即可。注意联系生活实际阐述理由。言之成理,言之成文即可。

10.仔细观察图画信息,根据对课文的了解,发挥想像描述即可,开放性试题,要求符合题意,合理表述。

故答案为:恐龙生活的时代,地面上已经有了大量的植物,高大的树木参天耸立,恐龙在树林穿行。此时的恐龙有十几种,有带翅膀的翼龙在天上飞,有大型食肉、食草恐龙在地上活动,地面到处呈现一片生机勃勃的景象。

11.本题考查阅读感悟与观点的表达。关于恐龙灭绝的主要观点还有以下几种:一、气候变迁说。6500万年前,地球气候陡然变化,气温大幅下降,造成大气含氧量下降,令恐龙无法生存。也有人认为,恐龙是冷血动物,身上没有毛或保暖器官,无法适应地球气温的下降,都被冻死了。二、物种斗争说。恐龙年代末期,最初的小型哺乳类动物出现了,这些动物属啮齿类食肉动物,可能以恐龙蛋为食。由于这种小型动物缺乏天敌,越来越多,最终吃光了恐龙蛋。三、大陆漂移说。地质学研究证明,在恐龙生存的年代地球的大陆只有唯一一块,即“泛古陆”。由于地壳变化,这块大陆在侏罗纪发生的较大的分裂和漂移现象,最终导致环境和气候的变化,恐龙因此而灭绝。四、地磁变化说。现代生物学证明,某些生物的死亡与磁场有关。对磁场比较敏感的生物,在地球磁场发生变化的时候,都可能导致灭绝。由此推论,恐龙的灭绝可能与地球磁场的变化有关。

故答案为:可能是一场大瘟疫造成地球上的恐龙灭绝,因为那时候的生物免疫力很差,也没有有效的治疗方式,有了瘟疫无法控制,自然可能导致种族灭亡了。

12.本题是开放性试题。针对“有一些恐龙化石被不法分子偷运出境”,提出保护恐龙化石的合理的建议即可。 比如相关职能部门要严格管理和执法;其次是从群众的监督角度思考,即发动群众的力量等。

故答案为:①加强出入境管理,严格把关,不让不法分子有机可乘。②加强群众监督。

13.【答案】(1)①科学家在南极发现恐龙化石骨骼 ②“火山说”不成立,“撞击说”可行 ③在四十多亿年的地球发展史中,“泛大陆形成和分裂过多次”,恐龙恰好经历了泛大陆由合而分的过程,成了地质演变历史的见证者。泛大陆先是分成四块,然后大部分继续分裂(只有印度板块与亚欧板块碰撞后形成一体)。于是,“每一个大陆都携带着自己的恐龙而去” ④造成恐龙灭绝的原因是撞击 ⑤不同的科学领域之间是紧密相连的,一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响。

(2)形成观点(设想);科学实验、印证观点;得出结论

【解析】(1)①第二段:在1986年1月,阿根廷南极研究所宣布在詹姆斯罗斯岛发现了一些化石骨骼。

②第十七段:那么,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。即“火山说”不成立,“撞击说”可行。

③第八段:在四十多亿年的地球发展史中,泛大陆形成和分裂过多次,最后一次完整的泛大陆大约是在2.25亿年前形成的。这个泛大陆存在了数百万年以后,又开始显示出破裂的迹象。

第九段:早期恐龙在那时已经开始出现,并且有机会分散到泛大陆的各个地方。所有陆地似乎都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活。

第十段:大约在两亿年前,泛大陆分裂成四部分。

第十一段:印度向北移动,并且大约在5000万年前与亚洲相碰撞,形成巨大的喜马拉雅山脉。

第十二段:当大陆相互分离时,每一个大陆都携带着自己的恐龙而去。

即在四十多亿年的地球发展史中,“泛大陆形成和分裂过多次”,恐龙恰好经历了泛大陆由合而分的过程,成了地质演变历史的见证者。泛大陆先是分成四块,然后大部分继续分裂(只有印度板块与亚欧板块碰撞后形成一体)。于是,“每一个大陆都携带着自己的恐龙而去” 。

④第十七段:那么,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。即造成恐龙灭绝的原因是撞击。

⑤两篇就同一问题从不同角度思考,从而发现新的论据或得出新的结论。文章给了我们一个有益的启示:不同领域的科学发现可以互相启发,从而有新的发现;要学会从不同角度思考问题的方法。

(2)《恐龙无处不在》开篇提出科学领域是紧密相连的,各自的发明都有可能得到相互启发,以引起读者的兴趣:“紧密相连”表现在哪里?有哪些事实能证明它们是互相“产生影响”的?然后举南极发现恐龙化石的例子,提出既然寒冷的气候不适应恐龙的生活,恐龙是如何越过大洋到另一个大陆去的问题。围绕这个问题,引出板块构造理论,说明是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移,得出在南极发现恐龙化石这一事件,为板块构造理论的成立提供了有力证明的结论。

《被压扁的沙子》起笔提出导致6500万年前恐龙灭绝原因的一个新观点:一个巨大的小行星或彗星对地球的撞击,引起人们对这一曾经主宰过地球的生灵突然灭绝的兴趣、并且说明科学家们研究的目的在于“多地了解这种事件所产生的影响,因为当将来面临这种事件时,我们可以采取某种应急措施”。然后从地质学发现的证据上论证造成恐龙灭绝的原因应该是行星撞击。

文章以“科学现象——形成观点(设想)——科学实验、印证观点 ——得出结论”为顺序,层层释疑,最终揭秘。

故答案为:(1)①科学家在南极发现恐龙化石骨骼。

②“火山说”不成立,“撞击说”可行。

③在四十多亿年的地球发展史中,“泛大陆形成和分裂过多次”,恐龙恰好经历了泛大陆由合而分的过程,成了地质演变历史的见证者。泛大陆先是分成四块,然后大部分继续分裂(只有印度板块与亚欧板块碰撞后形成一体)。于是,“每一个大陆都携带着自己的恐龙而去”

④造成恐龙灭绝的原因是撞击。

⑤不同的科学领域之间是紧密相连的,一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响。

(2)①形成观点(设想)

②科学实验、印证观点

③得出结论

(1)本题考查文章内容理解。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括文章中的科学现象、形成观点、科学实验、印证观点、结论及两篇文章共同观点即可。

(2)本题考查文章内容理解。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括文章写作顺序即可。

14.【答案】【范文示例】

找到自己的燃点

从电话那头得知期中考成绩,我不敢相信,母亲口中那一个个惨不忍睹的数字,竟是我的成绩。

未等母亲训完,草草挂断电话,曾经的夸下海口犹在耳边,谁曾想?现实却给了我当头一棒。忍着一肚子的委屈和即将冲出眼眶的泪水,漫无目的的在街上走着。

起风了,冷。几片枯叶从我眼前徐徐飘落。这叶与我何其相似啊!也曾在枝头,在阳光下炫耀着自己一身的翠绿,可当秋风卷着几缕凉意来袭,却又只能不甘地落下……

身旁的路灯不知何时亮起,昏暗的灯光照着我黯淡的心,冷。

要不,算了吧?这深渊我注定爬不出去,这泥沼我注定无法跨过,这片荆棘,已刮伤我数次了,何必与自己过不去呢?

我四下张望,太累了,想找个地方休息。一转头,却看见那座废弃了的院落。它墙上爬满绿,地上的砖缝里长满绿,瓦上绣满绿——那真是绣上去的哩!绒绒的,在黑色的瓦中。一只猫跳上了墙,碰翻了一墙的绿,它在墙上回眸,眼里两潭绿水,看着,竟让人忘了时间,忘了惆怅。

起风了,草在风中瑟瑟发抖,却又几次将倒下的柔弱的腰杆挺直。

没想到,在万物即将凋零的秋天,他们还存着属于自己的绿意;没想到,不起眼的它们,竟然在这逆境中活着属于自己的风采。

小草尚且如此,更何况我呢?

一瞬间,心中熄灭了的火焰又重新燃起,是啊!哪有人时刻风光?谁不曾在谷底深渊挣扎?只是他们深陷泥沼却只字不提,独闯荆棘时咬牙前行,依靠自己心中的燃点,一步步走向光明,凭借心中的燃点,重新诠释挫折与苦难!

那一刻,我找到了自己心中的燃点,谁的青春不曾燃烧?我相信我的努力和心中的火焰会一点一点融化挫折的坚冰!

【解析】这是一篇全命题作文。

审题立意:

先理解“燃点”的意思。只要令人热血沸腾、激情澎湃都可喻之为“燃点”,比如雄浑激越的音乐、紧张刺激的赛事、硬核科幻的大片、振奋人心的演讲等等。提示语:“燃”代表着一种昂扬向上的状态,洋溢着一种积极进取、充满阳光的精气神,给我们揭示了“找到自己的燃点”的意义和价值。写作要求里明确告诉我们,在写作时要明确什么是“自己的燃点”,找到它对自己的影响及意义,要有条理地写出找到“燃点”的经历,有逻辑地表达自己从中获得的认识和思考。

构思选材:

据此,我们可以写具体的某项活动,因为“找到自己的燃点”,活动取得了满意的效果;也可以写自己的成长经历中,由最初的茫然懈怠到后来积极寻找“燃点”的曲折过程。我们还可以针对当前一些人在学习和工作中得过且过的“佛系人生”态度,运用对比论证的方法,积极呼吁人们努力“找到自己的燃点”,活出人生的价值和意义。如果写记叙文,内容一定要具体生动,有真情实感;如果写议论文,材料一定要详实,理由要充分,做到有理有据。

比如:

第一段:窗外雨纷纷,路灯发出昏黄的光,投射着我黯淡的心。

第二段:我寻找光明,更在寻找燃点,然而一次又一次的倾盆大雨浇灭了我心中仅存的一丝火光,站在青春岔道上,该如何去寻找?

第三段:一抹红的如同火焰的色彩闯入眼帘,那是窗外的一枝梅。描绘梅的坚毅。我的心突然一震,那这一种怎样的信念,一株梅尚且如此,我又怎能被所谓的大雨浇灭心中的火花?

第四段:是啊,找到燃点,我是否找到了燃点?这梅花顽强不屈的信念不就是我坚持梦想永不放弃的燃点吗?

第五段:大雨仍然磅礴,梅花星点的红依旧,我仿佛在黑夜里看见了跳动的火光。抛开杂念,尽情燃烧吧!

第六段:这永不放弃的燃点将在心中燃烧起经久不息的火花,使我在黑暗中找到黎明的曙光。

本题考查命题作文的写作能力。要注意对题目和材料进行分析,从题目和材料中提取关键的信息,确定文章的立意,同时也通过审题,进行谋篇布局。考生要注意平时素材的收集,要按照题干的要求进行写作。在写作时要情感色彩饱满,让触动自己的那份情感也触动读者。注意恰当运用写作手法,表达上合理运用抒情、议论等表达方式,使文章的主旨得以升华。同时考生在平时要加强写作的训练,提升写作能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

6 阿西莫夫短文两篇 恐龙无处不有 被压扁的沙子 同步分层作业

一、单选题

1.说明文语言的主要特点是“准确”,下列句子不够准确的一项是( )

A.一些板块被拉开,而另一些则挤压在一起,一个板块会向另一板块下面俯冲。

B.随着时间的流逝,北美又与亚洲和欧洲分开,南美也与非洲相离。

C.在过去的9年里,科学家们一直对6500万年前恐龙灭绝的一个新观点争论不休,这个问题最终也许会得到解决。

D.斯石英可以在实验室里制造,但它们在自然界中存在吗?回答是肯定的。

2.下列词语中加点字的注音全部正确的一项是( )

A.褶皱(zhě) 劫难(nàn) 骨骼(gé) 潮汐(xī)

B.遗骸(hái) 蟾蜍(yú) 彗星(huì) 携带(xié)

C.熔化(róng)链条(lián) 深渊(yuān)岛屿(yǔ)

D.追溯(shuò)衍射(yǎn)地壳(qiào)陨石(yǔn)

3.在下列句子中的横线上依次填入词语,最恰当的一项是( )

①所有陆地_____都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活。

②在过去的9年里,科学家们_____对6 500万年前恐龙灭绝的一个新观点争论不休。

③如果你把温度升得足够高,就_____使这种变化加快。

④似乎可以肯定地说,斯石英也_____出现在压力极高的地壳深处。

A.似乎 常常 可 肯定

B.似乎 一直 可 应该

C.几乎 常常 可能 应该

D.几乎 一直 可能 肯定

4.下列词语中加点字注音正确的一项是( )

A.鸟臀(tún) 褶皱(zhě) 两栖(xī) 岛屿(yǔ)

B.潮汐(xī) 劫难(jié) 衍射(yǎn) 骨骼(gé)

C.追溯(sù) 遗骸(hái) 陨石(xǔn) 熔化(róng)

D.蟾蜍(yú) 携带(xié) 膨胀(zhàng) 地壳(qiào)

5. (郑州期末)下列说法正确的一项是( )

A.《诗经》是我国第一部诗歌总集,是我国浪漫主义诗歌源头。

B.演讲的种类很多,但大多要有鲜明的观点、明确的态度、清晰的思路、充实的内容。

C.明代魏学洢的《核舟记》选自清代张潮编写的《虞初新志》,核舟上所刻的“山高月小,水落石出”出自《赤壁赋》,“清风徐来,水波不兴”出自《后赤壁赋》。

D.美国科普作家、科幻小说家阿西莫夫在《恐龙无处不有》《被压扁的沙子》两文中都谈到了恐龙灭绝,选用的材料不同,但所说明的主要问题相同。

6.下列句子中加点词语不能用括号内词语替换的一组是( )

A.大约经历(经过)了一亿年。

B.随着时间的流逝(消逝),北美又与亚洲和欧洲分开。

C.这些生物的命运比其他同类要悲惨(悲壮)得多。

D.以色列对加沙地区发动的防御盾牌行动对平民来说是一场无法躲过的劫难(灾难)。

二、填空题

7.填空。

(1)《阿西莫夫短文两篇》是 国作家、小说家 的作品,两篇文章同为 (体裁)。

(2)《恐龙无处不有》一文依据 的事实,证明了 假说。从中我们明白了 的道理。

(3)在《被压扁的沙子》一文中,对于造成恐龙灭绝的原因提出了两种科学假说:“ ”“ ”。

三、语言表达

8.说说下列划线词语在句子表达中的作用。

①这些古老的爬行动物在南极的出现,说明恐龙确实遍布于世界各地。

②许多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光无法抵达地球表面。这也许是导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝的原因。

9.“目前恐龙灭绝的原因有“撞击说”“火山说”“疾病说”“食物说”“温度说”“神奇生物说”等等。请结合自己所掌握的知识说说你觉得哪种说法更合理,为什么?

四、综合性学习

下面是两幅恐龙的图片,左边是化石,右边是复原图,请结合图片探讨以下问题。

10.任务型写作。科学需要大胆的想象,请你根据图片内容和你所了解的信息,描述一下恐龙生活时代的一个场景。(50—80字)

11.关于恐龙的灭绝有很多种假设和推理,除课文提到的以外,请你也提出一种假设,探讨恐龙在地球上灭绝的原因。

12.目前有一些恐龙化石被不法分子偷运出境,请你为保护恐龙化石提出两条合理的建议。

五、现代文阅读

13.导学浏览一两篇文章,圈点重要的信息,完成下面的表格。

(1)表2-1课文梳理

《恐龙无处不有》 《被压扁的沙子》

科学现象 ① 关于恐龙灭绝的原因,目前存在两种对立的理论;“斯石英”的发现

形成观点(设想) 是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移 ②

科学实验、印证观点 ③ A. 科学家发现一:实验室可以制造出斯石英(二氧化硅处于超高压状态时,它的原子相距很近,从而变得极为致密) 科学家发现二:斯石英在自然界中确实存在。巨大陨石撞击和原子弹爆炸场地——即有巨压处,便有斯石英存在。由此推断,斯石英也应该出现在压力极高的地壳深处B. 地壳深处的斯石英随火山喷发被携带到地表时,都会被高温熔化成普通的沙子。事实上,在火山活动地区的地表至今没有发现过斯石英。由此得出,斯石英出现的地方肯定有过巨大撞击,却没有发生过火山活动C. 科学家麦克霍恩和几位合作者在岩层年龄为6500万年的岩石中检测到了斯石英中存在的一种原子排列

得出结论 地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动 ④

涉及学科 地质学、生物学 物理学、生物学、化学

两篇文章说明的共同观点 ⑤

(2)我的发现:这两篇文章都是从某一现象出发,通过分析事物间的内在联系,得出规律性的认识。 由以上推理过程可以看出,文章以“科学现象—— —— —— ”为顺序,层层释疑,最终揭秘。全文逻辑严密,条理清晰。

六、写作题

14.“超燃”“燃爆了”“燃文”“燃创意”……不知不觉间,“燃”成为流行词。人们欣赏“燃”、点赞“燃”,正因“燃”代表着一种昂扬向上的状态,洋溢着一种积极进取、充满阳光的精气神。

请以“找到自己的燃点”为题,写一篇600字左右的文章。

写作提示与要求:⑴明确什么是“自己的燃点”,找到它对自己的影响及意义。⑵详略得当,有条理地写出找到“燃点”的经历。⑶有逻辑地表达自己从中获得的认识和思考。⑷不得套作、抄袭,文中不得出现真实的地名、校名和人名。

答案解析

1.【答案】A

【解析】A.“一个板块会向另一板块下面俯冲”的说法不准确,应该是“一个板块也许会缓慢地向另一个板块下面俯冲”,“也许”表推测,“缓慢地”修饰俯冲的速度,语言更符合科学事实;

B.“随着时间的流逝”表明大陆分离过程的漫长;

C.“也许”表推测;

D.“回答是肯定的”表明确判断。

故答案为:A

本小题考查说明文语言的特点。说明文语言具有准确性、科学性、严密性的特点。这种题型的的突破点在于一些词的使用,而这些词通常都是表示程度、数量范围或者性质的词语,如“可能”“一般”“大多数”等等。

2.【答案】A

【解析】A.正确。

B.有误,“蟾蜍”的“蜍”应读作“chú”。

C.有误,“链条”的“链”应读作“liàn”。

D.有误,“追溯”的“溯”应读作“sù”。

故答案为:A

本道题考查学生对重点字词的读音掌握程度。此类题的答题关键是平时读课文时要注意重点字词的读音,并积累词语,尤其是课文后面“读读写写”中要求掌握的,或是课文注解中出现的。

3.【答案】B

【解析】此题意在考查学生对词语准确性的判断能力。可以根据句意和语境选择。①“似乎”大多数情况下为副词,表示揣测,有仿佛、好像、不确定的意思。几乎,指将近于;接近于;差点儿。根据词义和句意,应用“似乎”;②由“对6 500万年前恐龙灭绝的一个新观点争论不休”可以分析应用“一直”;③如果……就…… 属于假设关系的关联词,所以应用“可”;④由“似乎可以肯定地说”可分析,应用“应该”。

故答案为:B

也可以根据对课文内容的识记与理解选择词语。注意词语的搭配和组合;正确理解词语在具体语言环境中的意义。

4.【答案】B

【解析】A“栖”此处应读“qī”;B全部正确;C“陨”应读“yǔn”;D“蜍”应读”chú”。

故答案为:B

本题考查汉字的正确读音。普通话是以北京语音为标准音,以北方官话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的通用语。我国是多民族,地大物博,方言众多,部分词语的读音方言区与普通话是不一样的,方言区的同学平时学习要有意识地进行整理与积累,特别关注自己方言与普通话的不同部分。还要注意多音字的读音和形声字的读音,虽然形声字一部分表示意义,一部分表示读音,但由于古今语音变化很大,我们不能绝对地用声旁去推断形声字的读音。还要注意形似字的读音。

5.【答案】B

【解析】A 错误。《诗经》现实主义。

B 正确

C 错误。“山高月小,水落石出”出自《后赤壁赋》,“清风徐来,水波不兴”出自《赤壁赋》。

D 说明的主要问题相同,错误。《恐龙无处不在》指出不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响。《被压扁的沙子》通过对斯石英性质和形成的研究,有力地证明了恐龙的灭绝是由于“撞击”而并非由于“火山”。

故答案为:B

本题考查课文内容理解。课内知识注意掌握。选择题注意在文中找到对应句,逐字分析,选项内容和文章不要有出入,如事物发展顺序、线索、情感、语言特点、结构、手法等,不要以偏概全、无中生有。

6.【答案】C

【解析】A这里两个词都可以指过程,可以替换;B消逝:(声音、时间等)慢慢逝去,不再存在;消失;流逝:像水一样流去。亦形容势不可当,或形容迅速消逝。可以换;

C“悲壮”用来形容声音、诗文等的悲哀而雄壮,或形容情节的悲哀而壮烈。“悲惨”用来形容处境或遭遇极其痛苦,令人伤心。故不能换。D劫难的意思是:灾难;灾祸,可以换。

故答案为:C

本题考查近义词的辨析,辨析近义词可以从不同的语素入手区分;可以从词义的轻重角度辨析;还可以从意义的侧重点不同来辨析;可以从词义范围的大小来辨析,还可以从词语的感彩角度辨析;还可以从适用对象的不同来比较。但不管是哪一种辨析,都要和具体的语境结合起来分析。

7.【答案】(1)美;阿西莫夫;科普作品

(2)在南极发现恐龙化石;大陆漂移;不同科学领域之间是紧密相连的,在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响

(3)撞击说;火山说

【解析】 本题考查学生识记文学常识的能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、称谓、生活时代,作品名、体裁,书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

故答案为:⑴ 美 ; 阿西莫夫 ; 科普作品

⑵ 在南极发现恐龙化石 ; 大陆漂移 ; 不同科学领域之间是紧密相连的,在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响

⑶ 撞击说 ; 火山说

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

8.【答案】①“确实”一词表示肯定,用以强调在南极发现古爬行动物化石,有力地证明了“恐龙曾经在世界各地分布过”这一观点。②“也许”表示猜测,不能肯定。因为这种说法到目前为止还没有可靠的证据加以证明,所以这样说,突出了说明语言的准确性。

【解析】此题考查学生对说明文语言的把握能力。从说明文语言的准确性这个角度来概括其特点,要使用评价语“准确说明”。解答此题的步骤:①(定性)在程度、状态、性质、范围上加以限制、强调、说明……;② 解释句意的变化。(先解词,说明原句意思是……)体现了说明文语言的准确性。“确实”强调在南极发现古爬行动物化石;“也许”表示猜测。对“导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝的原因”的不确定。

故答案为:①“确实”一词表示肯定,用以强调在南极发现古爬行动物化石,有力地证明了“恐龙曾经在世界各地分布过”这一观点。②“也许”表示猜测,不能肯定。因为这种说法到目前为止还没有可靠的证据加以证明,所以这样说,突出了说明语言的准确性。

答题的方法是“抄下它,解释它,带入它,比较它(正反两面说清它),肯定它(得结论)”。

9.【答案】撞击说更合理,一是对地球造成很大的冲击,二是扬起的灰尘弥漫空中,让气温急剧下降,给所有生物致命的打击。(意对即可)

【解析】在现今天文学界中,主流科学家们一直对6500万年前恐龙灭绝的一个新观点争论不休,这个问题最终也许会得到解决。1980年曾经有报道说,在一个6500万年前形成的沉积物薄层中,发现了稀有金属铱,它的含量异常丰富。一些人认为,这可能是由于一个巨大的小行星或彗星对地球的撞击的结果。这种撞击也许深入到地壳内部,引起火山喷发,造成大火和潮汐大浪,许多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光无法抵达地球的表面。这也许是导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝的原因。

故答案为:撞击说更合理,一是对地球造成很大的冲击,二是扬起的灰尘弥漫空中,让气温急剧下降,给所有生物致命的打击。(意对即可)

根据自己的知识积累回答即可,语句要通顺,有理有据。

【答案】10.恐龙生活的时代,地面上已经有了大量的植物,高大的树木参天耸立,恐龙在树林穿行。此时的恐龙有十几种,有带翅膀的翼龙在天上飞,有大型食肉、食草恐龙在地上活动,地面到处呈现一片生机勃勃的景象。

11.可能是一场大瘟疫造成地球上的恐龙灭绝,因为那时候的生物免疫力很差,也没有有效的治疗方式,有了瘟疫无法控制,自然可能导致种族灭亡了。

12.①加强出入境管理,严格把关,不让不法分子有机可乘。②加强群众监督。

【解析】(1)本题考查微写作。片段作文就是在练习写一篇完整的记叙文之前,就人、事、物的某个断面或局部进行的单项写作训练。片段作文的写作要做到几点要求:①要把内容写具体;②叙事要做到条理清楚;③围绕中心展开段落。

(2)本题考查阅读感悟与观点的表达。此题为开放性试题,只要结合文章的内容和自己的生活体验,阐述出充足的理由就可以。

(3)本题是开放性试题。观点明确即可。注意联系生活实际阐述理由。言之成理,言之成文即可。

10.仔细观察图画信息,根据对课文的了解,发挥想像描述即可,开放性试题,要求符合题意,合理表述。

故答案为:恐龙生活的时代,地面上已经有了大量的植物,高大的树木参天耸立,恐龙在树林穿行。此时的恐龙有十几种,有带翅膀的翼龙在天上飞,有大型食肉、食草恐龙在地上活动,地面到处呈现一片生机勃勃的景象。

11.本题考查阅读感悟与观点的表达。关于恐龙灭绝的主要观点还有以下几种:一、气候变迁说。6500万年前,地球气候陡然变化,气温大幅下降,造成大气含氧量下降,令恐龙无法生存。也有人认为,恐龙是冷血动物,身上没有毛或保暖器官,无法适应地球气温的下降,都被冻死了。二、物种斗争说。恐龙年代末期,最初的小型哺乳类动物出现了,这些动物属啮齿类食肉动物,可能以恐龙蛋为食。由于这种小型动物缺乏天敌,越来越多,最终吃光了恐龙蛋。三、大陆漂移说。地质学研究证明,在恐龙生存的年代地球的大陆只有唯一一块,即“泛古陆”。由于地壳变化,这块大陆在侏罗纪发生的较大的分裂和漂移现象,最终导致环境和气候的变化,恐龙因此而灭绝。四、地磁变化说。现代生物学证明,某些生物的死亡与磁场有关。对磁场比较敏感的生物,在地球磁场发生变化的时候,都可能导致灭绝。由此推论,恐龙的灭绝可能与地球磁场的变化有关。

故答案为:可能是一场大瘟疫造成地球上的恐龙灭绝,因为那时候的生物免疫力很差,也没有有效的治疗方式,有了瘟疫无法控制,自然可能导致种族灭亡了。

12.本题是开放性试题。针对“有一些恐龙化石被不法分子偷运出境”,提出保护恐龙化石的合理的建议即可。 比如相关职能部门要严格管理和执法;其次是从群众的监督角度思考,即发动群众的力量等。

故答案为:①加强出入境管理,严格把关,不让不法分子有机可乘。②加强群众监督。

13.【答案】(1)①科学家在南极发现恐龙化石骨骼 ②“火山说”不成立,“撞击说”可行 ③在四十多亿年的地球发展史中,“泛大陆形成和分裂过多次”,恐龙恰好经历了泛大陆由合而分的过程,成了地质演变历史的见证者。泛大陆先是分成四块,然后大部分继续分裂(只有印度板块与亚欧板块碰撞后形成一体)。于是,“每一个大陆都携带着自己的恐龙而去” ④造成恐龙灭绝的原因是撞击 ⑤不同的科学领域之间是紧密相连的,一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响。

(2)形成观点(设想);科学实验、印证观点;得出结论

【解析】(1)①第二段:在1986年1月,阿根廷南极研究所宣布在詹姆斯罗斯岛发现了一些化石骨骼。

②第十七段:那么,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。即“火山说”不成立,“撞击说”可行。

③第八段:在四十多亿年的地球发展史中,泛大陆形成和分裂过多次,最后一次完整的泛大陆大约是在2.25亿年前形成的。这个泛大陆存在了数百万年以后,又开始显示出破裂的迹象。

第九段:早期恐龙在那时已经开始出现,并且有机会分散到泛大陆的各个地方。所有陆地似乎都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活。

第十段:大约在两亿年前,泛大陆分裂成四部分。

第十一段:印度向北移动,并且大约在5000万年前与亚洲相碰撞,形成巨大的喜马拉雅山脉。

第十二段:当大陆相互分离时,每一个大陆都携带着自己的恐龙而去。

即在四十多亿年的地球发展史中,“泛大陆形成和分裂过多次”,恐龙恰好经历了泛大陆由合而分的过程,成了地质演变历史的见证者。泛大陆先是分成四块,然后大部分继续分裂(只有印度板块与亚欧板块碰撞后形成一体)。于是,“每一个大陆都携带着自己的恐龙而去” 。

④第十七段:那么,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。即造成恐龙灭绝的原因是撞击。

⑤两篇就同一问题从不同角度思考,从而发现新的论据或得出新的结论。文章给了我们一个有益的启示:不同领域的科学发现可以互相启发,从而有新的发现;要学会从不同角度思考问题的方法。

(2)《恐龙无处不在》开篇提出科学领域是紧密相连的,各自的发明都有可能得到相互启发,以引起读者的兴趣:“紧密相连”表现在哪里?有哪些事实能证明它们是互相“产生影响”的?然后举南极发现恐龙化石的例子,提出既然寒冷的气候不适应恐龙的生活,恐龙是如何越过大洋到另一个大陆去的问题。围绕这个问题,引出板块构造理论,说明是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移,得出在南极发现恐龙化石这一事件,为板块构造理论的成立提供了有力证明的结论。

《被压扁的沙子》起笔提出导致6500万年前恐龙灭绝原因的一个新观点:一个巨大的小行星或彗星对地球的撞击,引起人们对这一曾经主宰过地球的生灵突然灭绝的兴趣、并且说明科学家们研究的目的在于“多地了解这种事件所产生的影响,因为当将来面临这种事件时,我们可以采取某种应急措施”。然后从地质学发现的证据上论证造成恐龙灭绝的原因应该是行星撞击。

文章以“科学现象——形成观点(设想)——科学实验、印证观点 ——得出结论”为顺序,层层释疑,最终揭秘。

故答案为:(1)①科学家在南极发现恐龙化石骨骼。

②“火山说”不成立,“撞击说”可行。

③在四十多亿年的地球发展史中,“泛大陆形成和分裂过多次”,恐龙恰好经历了泛大陆由合而分的过程,成了地质演变历史的见证者。泛大陆先是分成四块,然后大部分继续分裂(只有印度板块与亚欧板块碰撞后形成一体)。于是,“每一个大陆都携带着自己的恐龙而去”

④造成恐龙灭绝的原因是撞击。

⑤不同的科学领域之间是紧密相连的,一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响。

(2)①形成观点(设想)

②科学实验、印证观点

③得出结论

(1)本题考查文章内容理解。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括文章中的科学现象、形成观点、科学实验、印证观点、结论及两篇文章共同观点即可。

(2)本题考查文章内容理解。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括文章写作顺序即可。

14.【答案】【范文示例】

找到自己的燃点

从电话那头得知期中考成绩,我不敢相信,母亲口中那一个个惨不忍睹的数字,竟是我的成绩。

未等母亲训完,草草挂断电话,曾经的夸下海口犹在耳边,谁曾想?现实却给了我当头一棒。忍着一肚子的委屈和即将冲出眼眶的泪水,漫无目的的在街上走着。

起风了,冷。几片枯叶从我眼前徐徐飘落。这叶与我何其相似啊!也曾在枝头,在阳光下炫耀着自己一身的翠绿,可当秋风卷着几缕凉意来袭,却又只能不甘地落下……

身旁的路灯不知何时亮起,昏暗的灯光照着我黯淡的心,冷。

要不,算了吧?这深渊我注定爬不出去,这泥沼我注定无法跨过,这片荆棘,已刮伤我数次了,何必与自己过不去呢?

我四下张望,太累了,想找个地方休息。一转头,却看见那座废弃了的院落。它墙上爬满绿,地上的砖缝里长满绿,瓦上绣满绿——那真是绣上去的哩!绒绒的,在黑色的瓦中。一只猫跳上了墙,碰翻了一墙的绿,它在墙上回眸,眼里两潭绿水,看着,竟让人忘了时间,忘了惆怅。

起风了,草在风中瑟瑟发抖,却又几次将倒下的柔弱的腰杆挺直。

没想到,在万物即将凋零的秋天,他们还存着属于自己的绿意;没想到,不起眼的它们,竟然在这逆境中活着属于自己的风采。

小草尚且如此,更何况我呢?

一瞬间,心中熄灭了的火焰又重新燃起,是啊!哪有人时刻风光?谁不曾在谷底深渊挣扎?只是他们深陷泥沼却只字不提,独闯荆棘时咬牙前行,依靠自己心中的燃点,一步步走向光明,凭借心中的燃点,重新诠释挫折与苦难!

那一刻,我找到了自己心中的燃点,谁的青春不曾燃烧?我相信我的努力和心中的火焰会一点一点融化挫折的坚冰!

【解析】这是一篇全命题作文。

审题立意:

先理解“燃点”的意思。只要令人热血沸腾、激情澎湃都可喻之为“燃点”,比如雄浑激越的音乐、紧张刺激的赛事、硬核科幻的大片、振奋人心的演讲等等。提示语:“燃”代表着一种昂扬向上的状态,洋溢着一种积极进取、充满阳光的精气神,给我们揭示了“找到自己的燃点”的意义和价值。写作要求里明确告诉我们,在写作时要明确什么是“自己的燃点”,找到它对自己的影响及意义,要有条理地写出找到“燃点”的经历,有逻辑地表达自己从中获得的认识和思考。

构思选材:

据此,我们可以写具体的某项活动,因为“找到自己的燃点”,活动取得了满意的效果;也可以写自己的成长经历中,由最初的茫然懈怠到后来积极寻找“燃点”的曲折过程。我们还可以针对当前一些人在学习和工作中得过且过的“佛系人生”态度,运用对比论证的方法,积极呼吁人们努力“找到自己的燃点”,活出人生的价值和意义。如果写记叙文,内容一定要具体生动,有真情实感;如果写议论文,材料一定要详实,理由要充分,做到有理有据。

比如:

第一段:窗外雨纷纷,路灯发出昏黄的光,投射着我黯淡的心。

第二段:我寻找光明,更在寻找燃点,然而一次又一次的倾盆大雨浇灭了我心中仅存的一丝火光,站在青春岔道上,该如何去寻找?

第三段:一抹红的如同火焰的色彩闯入眼帘,那是窗外的一枝梅。描绘梅的坚毅。我的心突然一震,那这一种怎样的信念,一株梅尚且如此,我又怎能被所谓的大雨浇灭心中的火花?

第四段:是啊,找到燃点,我是否找到了燃点?这梅花顽强不屈的信念不就是我坚持梦想永不放弃的燃点吗?

第五段:大雨仍然磅礴,梅花星点的红依旧,我仿佛在黑夜里看见了跳动的火光。抛开杂念,尽情燃烧吧!

第六段:这永不放弃的燃点将在心中燃烧起经久不息的火花,使我在黑暗中找到黎明的曙光。

本题考查命题作文的写作能力。要注意对题目和材料进行分析,从题目和材料中提取关键的信息,确定文章的立意,同时也通过审题,进行谋篇布局。考生要注意平时素材的收集,要按照题干的要求进行写作。在写作时要情感色彩饱满,让触动自己的那份情感也触动读者。注意恰当运用写作手法,表达上合理运用抒情、议论等表达方式,使文章的主旨得以升华。同时考生在平时要加强写作的训练,提升写作能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读