8 时间的脚印 同步分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 8 时间的脚印 同步分层作业(含答案解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 181.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 11:27:34 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

8*时间的脚印 同步分层作业

一、单选题

1.《时间的脚印》一文开头有一首名为“时间伯伯”的小诗,它的作用是( )

A.表明文章是受这首小诗启发写成的。

B.由诗中的时间的“脚步”引出文中所说的“时间的脚印”。

C.增添了文章的情趣。

D.既借此小诗自然引入“时间的脚印”,又增添了文章的情趣。

2.对下列句子修辞手法的判断正确的一项是( )

你从不犹豫你的脚步,/你走过历史的每一个时代。

这里在死亡,那里在生长;这里在建设,那里在破坏。

碎石是从哪里来的呢? 还不是从那些山崖上崩落下来的!

(冰河)就好像一柄铁扫帚从地上扫过。

A.比喻 反复 反问 拟人

B.拟人 反复 设问 比喻

C.比喻 排比 反问 拟人

D.拟人 排比 设问 比喻

3.对下列句子运用的说明方法判定有误的一项是( )

A.在特殊的情况下,某些生物的尸体竟完整地保存下来了,如北极冻土带中的长毛象、琥珀中的昆虫。(举例子)

B.它告诉我们,在6亿多年前到5亿多年前的那个叫作“寒武纪”的时代,地球上的海洋是多么宽广。(列数字)

C.岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。(打比方)

D.特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。(作比较)

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.根据计算,大约3 500到10 000年左右的时间,可以形成1米厚的岩石。

B.经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。

C.而在读懂以后,不仅非常有助于我们去找寻地下的宝藏,而且还使我们增加了知识。

D.即使我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。

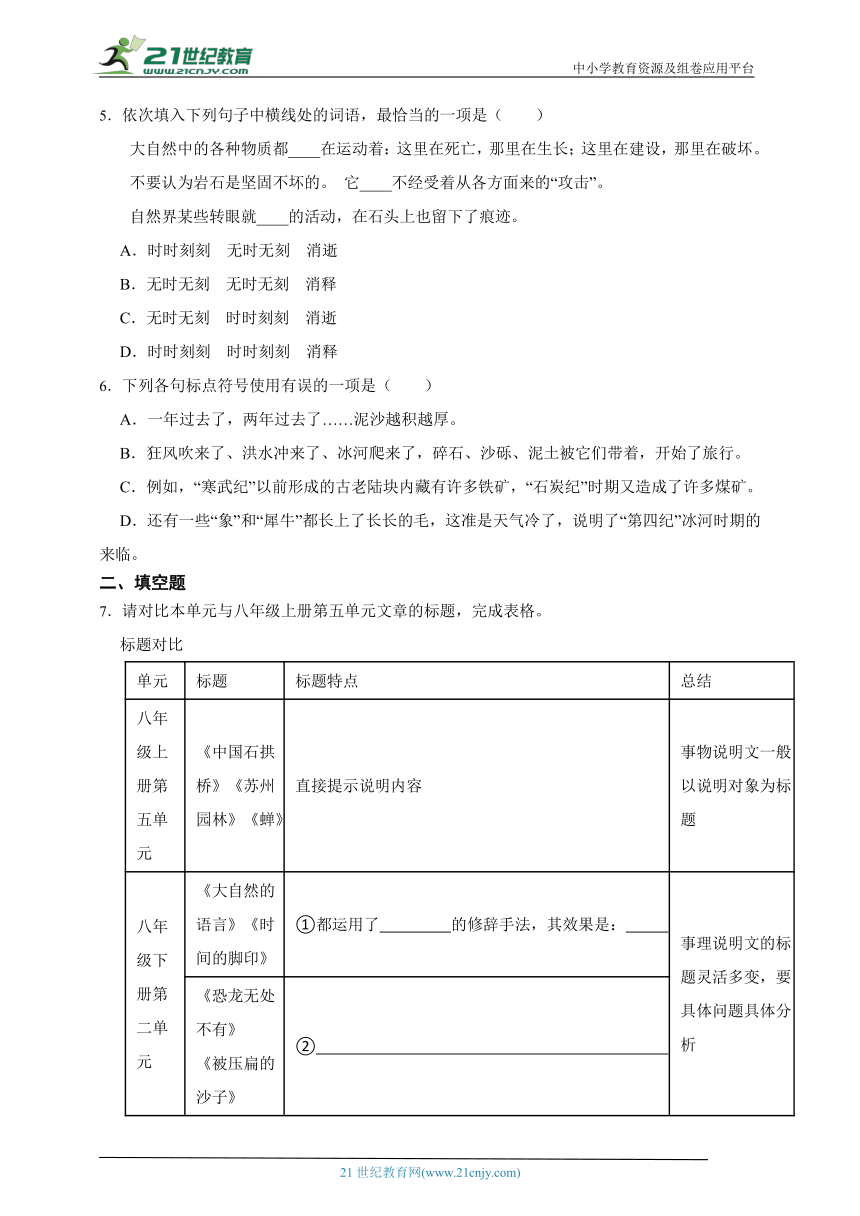

5.依次填入下列句子中横线处的词语,最恰当的一项是( )

大自然中的各种物质都____在运动着:这里在死亡,那里在生长;这里在建设,那里在破坏。

不要认为岩石是坚固不坏的。 它____不经受着从各方面来的“攻击”。

自然界某些转眼就____的活动,在石头上也留下了痕迹。

A.时时刻刻 无时无刻 消逝

B.无时无刻 无时无刻 消释

C.无时无刻 时时刻刻 消逝

D.时时刻刻 时时刻刻 消释

6.下列各句标点符号使用有误的一项是( )

A.一年过去了,两年过去了……泥沙越积越厚。

B.狂风吹来了、洪水冲来了、冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

C.例如,“寒武纪”以前形成的古老陆块内藏有许多铁矿,“石炭纪”时期又造成了许多煤矿。

D.还有一些“象”和“犀牛”都长上了长长的毛,这准是天气冷了,说明了“第四纪”冰河时期的来临。

二、填空题

7.请对比本单元与八年级上册第五单元文章的标题,完成表格。

标题对比

单元 标题 标题特点 总结

八年级上册第五单元 《中国石拱桥》《苏州园林》《蝉》 直接提示说明内容 事物说明文一般以说明对象为标题

八年级下册第二单元 《大自然的语言》《时间的脚印》 ①都运用了 的修辞手法,其效果是: 事理说明文的标题灵活多变,要具体问题具体分析

《恐龙无处不有》《被压扁的沙子》 ②

三、语言表达

选择合适的选项,将句子补充完整,并说明理由。

8. 时间是没有脚的,而人们却想出了许多法子记录下它的( )。

A. 痕迹 B. 踪迹 C. 遗迹

9. 地球上的记录比这篇文章所介绍的还要丰富得多,这里不过是拉开了( )的一角而已。

A. 开幕 B. 序幕 C. 帷幕

【学科素养·语言运用】任选角度,赏析下列句子。

10.不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”:炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……

11.岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。

四、综合性学习

12.我们正值五彩缤纷的花季年华、朝气蓬勃的青春时代,让我们一起来开展“放飞青春”综合性学习活动吧。

(1)【青春座右铭】少年强,国家强;青春梦,中国梦。请你依据下面一段文字,补写青春座右铭。

青春应立志为国。范仲淹少有大志,每以天下为己任,发愤苦读;“两弹元勋”邓稼先年轻时就立志要让中国变强盛,将自己毕生的心血奉献给了祖国的国防科研事业。

青春座右铭:以天下为己任发愤苦读, 。

(2)【青春励志会】班主任计划组织青春励志会,拟分别围绕“立志”“拼搏”“奉献”开展三项活动。他已设计好前两项,请你帮他设计第三项。

活动一:讲“立志的青春”故事

活动二:宣“拼搏的青春”誓言

活动三:

(3)【青春接力棒】百善孝为先。一个“孝”字,上“老”下“子”,彰显着中华民族孝亲敬长的优良传统。请仿照画线句子,将文段补充完整。

孝亲敬长,就是耐心倾听长辈的教导,就像鱼儿一直倾听溪流的歌唱;就是真诚回馈长辈的恩泽, ;就是全力实现长辈的期望,就像江河奋力前行终成海洋的宽广。

(4)【青春同路人】朋友,是我们的青春同路人。我们应该和什么样的人交朋友 怎样与其同行青春路 请探究下面两则材料,写出你的探究结果。

材料一:管宁、华歆共园中除菜,见地有片金,管挥锄与瓦石不异,华捉而掷去之。又尝同席读书,有乘轩冕过门者,宁读如故,歆废书出看。宁割席分坐,曰:“子非吾友也。”

(选自《世说新语》)

材料二:为了从经济上支持马克思的研究,恩格斯去经商,把挣来的钱不断地寄给马克思。当马克思还没有精通英文时,恩格斯就帮他翻译;当恩格斯写文章时,马克思也常放下自己的工作,帮他写作有关部分。《资本论》第一卷出版后,马克思写信给恩格斯:没有你,我永远不能完成这部著作。

五、现代文阅读

学习任务三摘录品析,感受修辞妙用

6.在描写岩石的过程中,作者运用了大量的拟人句、比喻句,把死寂的岩石写得生动有趣。请关注加点的字词,仿照示例对摘录的语句进行品析。

【示例】岩石的沉睡。

摘录:①在大自然中保存着许多种时间的记录,那躺在山野里的岩石,就是其中重要的一种。

②岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。

品析:两个“躺”字写出岩石隐藏在山野深处、地壳深处,写出岩石静止、沉睡的状态。

13. 岩石的消亡。

摘录:①不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”。

②如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。

③狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

品析: 。

14. 岩石的再生。

摘录:①越是笨重的石块越跑不远,越是轻小的沙砾越能旅行到遥远的地方。

②在受到重压的时候,有一些物质填充到泥沙中的孔隙里去,就使泥沙胶结得更紧密了。

品析: 。

15.岩石的唤醒

摘录:①化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

②如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。

品析: 。

六、写作题

16.大作文

我们从“人与自然”的综合性活动课一路走来,走过《雨的四季》《紫藤萝瀑布》《时间的脚印》《永久的生命》,对人生会产生一些思考。

请从生活中选取素材写一篇不少于600字的记叙文或议论文,自选角度,自拟题目。不套作,不抄袭,不泄露个人信息。提示中心词:健康、自然、生命、亲情等。

答案解析

1.【答案】D

【解析】 A项的错误是明显的;

B、C两项理解不全面。判断小诗的作用,应根据诗的内容与课文的内容的联系判断。

故答案为:D

本题考查段落的作用。从内容和结构方面分析。解答此类题,应先明确段落位于文章什么位置,再分析段落的作用。如中间段的作用:呼应上下文、承上启下、推动情节发展、为下文埋伏笔、为下文做铺垫等。

2.【答案】B

【解析】(1)句中的“伯伯”“旅行家”是对人的称呼,句子把时间人格化,这是拟人的修辞手法。

(2)句中的“这里.…….那里.…”出现了两次,这是反复的修辞手法

(3)句以自问自答的形式,先自己提出问题碎再自己回答,这种自问自答的修辞手法是设问。

(4)句把“岩石”比作“书页”“像”是喻词、这是比喻的修辞手法。

故答案为:B

本题考查常用的修辞方法及作用。结合语境首先写出修辞方法,然后写出表达效果和体现的情感。

3.【答案】D

【解析】D.描述了“刮风沙的时候,岩石被磨损得光溜溜的”,并将其比作“砂轮在有力地转动”。这里实际上是通过打比方来描述岩石被磨损的状态,而并非作比较。

故答案为:D

本题考查对说明方法及其作用的分析。常见的说明方法:举例子、分类别、列数字、作比较、下定义和打比方等。解答本题,可先在掌握以上说明方法的特点和作用的基础上,根据句中的标志性词语辨析句子运用的说明方法;然后结合句子内容,从说明了事物什么特点的角度来分析其作用。

4.【答案】B

【解析】A:“根据计算,大约3 500到10 000年左右的时间,可以形成1米厚的岩石。” 这句话中,“大约”和“左右”都表示一个大概的时间范围,两者同时使用会造成语义重复。应该选择其中一个来使用。

B:正确;

C:“而在读懂以后,不仅非常有助于我们去找寻地下的宝藏,而且还使我们增加了知识。” 这句话中,“不仅……而且……”是一个递进关系的关联词,但在这里,“非常有助于我们去找寻地下的宝藏”和“使我们增加了知识”的顺序颠倒了。按照常理,“增加知识”应该是基础,“找寻地下的宝藏”是更进一步的结果。

D:“即使我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。” 这句话中,“即使”和“便”的搭配是不恰当的。“即使”表示假设关系,而“便”表示顺承关系。这里应该使用“只要……就……”或者“如果……那么……”等表示条件或假设关系的关联词。

故答案为:B

本题考查辨析并修改病句的能力。要做好此类题首先要熟知病句的类型,然后要认真阅读原句,在了解原句的意思后,再逐项查找病因,找准了病因,分析产生错误的原因,继而找到解决的办法,准确修改。要注意读题一定要仔细,不能疏漏,修改句子一定不能改变句子的原意,且要做最小幅度的修改。

5.【答案】A

【解析】时时刻刻:每时每刻或每一个时刻地。无时无刻:没有时刻。常与否定词连用,指时时刻刻、随时的意思。(1)句没有否定词,所以填“时时刻刻”。(2)句有否定词,所以填“无时无刻”。消逝:声音、时间等慢慢逝去,不再存在。消失:事物逐渐减少以至没有,或人或事物由近及远逐渐到看不见,不复存在。(3)形容“自然界”的活动,不是形容人或事物,所以用“消逝”。

点睛:答此类题需先将所给词语逐一浏览,就词义与词性做到全面掌握。总之,判断正确答案要从多角度去考虑,把语境、语法、常识、固定搭配等有机地结合起来综合考虑是做好选词填空题的最佳方法。选词填空一定要观察语境,然后斟酌词义,选择后再通观一遍。

故答案为:A

本题考查选词填空的能力。易错点是句意理解不到位,词语理解不正确。正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

6.【答案】B

【解析】B“狂风吹来了”和“洪水冲来了”这两个都是短剧,后面的顿号应为逗号。

故答案为:B

本题考查标点符号正确运用。标点符号运用要先分析句子结构,结合标点符号的功用。常考符号有:问号、句号、叹号、逗号、分号、顿号、冒号、破折号、省略号、书名号等。

7.【答案】①拟人;形象生动地点明说明对象,新颖别致,将抽象的科学知识通俗化,使读者易懂,引起读者的阅读兴趣,增强语言的表现力;②两篇文章的标题都记录了一个科学发现或现象,文章以此引出话题,印证另一个观点

【解析】(1)《大自然的语言》是一篇生动、有趣、颇具散文色彩的说明文,同时也是一篇极具条理的说明文。无论是生动形象、用语典雅地介绍物候现象,还是语言平实、通俗易懂地介绍与物候有关的知识,我们都能从中体会到说明文有条理地说明事物的特点;

《时间的脚印》是一篇科普读物,同时又是一篇很好的文艺性事理说明文。它所追踪的“时间的脚印”不在我们的日常生活中,而在岩石上,这些岩石是在漫长的地质年代中形成和变化的,是一种大自然的语言,留下了时间的印记。这两个题目都运用了拟人的修辞手法,形象生动地点明说明对象,新颖别致,将抽象的科学知识通俗化,使读者易懂,引起读者的阅读兴趣,增强语言的表现力

(2)《 恐龙 无处 不 有》《被 压扁的 沙子》两篇短文都是从某一现象出发,通过分析事物间的内在联系,得出规律性的认识。两篇文章的标题都记录了一个科学发现或现象,文章以此引出话题,印证另一个观点。

故答案为:①拟人;形象生动地点明说明对象,新颖别致,将抽象的科学知识通俗化,使读者易懂,引起读者的阅读兴趣,增强语言的表现力;②两篇文章的标题都记录了一个科学发现或现象,文章以此引出话题,印证另一个观点。

本题考查对文章标题作用的理解。标题的一般作用:概括文章内容;点明文章主旨;奠定全文感情基调;充当文章行文线索;激发读者的阅读兴趣;等等。作答时,需联系全文内容和主旨具体分析。

【答案】8.B;踪迹指行动所留下的痕迹。运用拟人的手法,与这句话中“时间是没有脚的”相匹配。而遗迹是古代或旧时代的事物留下的痕迹,与原句意思不符。

9.C;帷幕与拉开合用,往往表示事件的开始。“开幕”是一个动词,不符合语境;而“序幕”往往比喻重大事件的开端,这里用“帷幕”更加切合

【解析】本题考查学生结合语境正确理解字词含义的能力。解答此题,要弄清词语的意义及常用用法,再次弄清词语的感彩,尤其要注意结合具体的语境,理解字词含义的变化,辨析作答。分辨一组近义词,并把它们分别填进不同的句子里面。这样的题目先做有把握的,然后再区分剩下的词语和句子,把词语填进句子里面多读几遍,看看到底怎么填才合适。

8.痕迹:指事物经过后,可察觉的形影或印迹;踪迹:指行动所留下可察觉的形迹;遗迹是一个汉语词汇,拼音是yí jì,指遗留下来的痕迹。踪迹指行动所留下的痕迹。运用拟人的手法,与这句话中“时间是没有脚的”相匹配。而遗迹是古代或旧时代的事物留下的痕迹,与原句意思不符。

故答案为:B;踪迹指行动所留下的痕迹。运用拟人的手法,与这句话中“时间是没有脚的”相匹配。而遗迹是古代或旧时代的事物留下的痕迹,与原句意思不符。

9.开幕,指表演开始时拉开舞台前的幕;泛指一件事,一种情况的开始;序幕:指的是某些多幕剧置于第一幕之前的一场戏,通常交代人物的历史和人物之间的关系;帷幕 : 悬挂起来用于遮挡的大块布、绸、丝绒等;帷幕与拉开合用,往往表示事件的开始。“开幕”是一个动词,不符合语境;而“序幕”往往比喻重大事件的开端,这里用“帷幕”更加切合。

故答案为:C;帷幕与拉开合用,往往表示事件的开始。“开幕”是一个动词,不符合语境;而“序幕”往往比喻重大事件的开端,这里用“帷幕”更加切合

【答案】10.将“炎热的阳光”“严寒的霜雪”“风”“雨”等对岩石的破坏说成是“攻击”,仿佛是有意识的行为。这样,就强化了它们与岩石的敌对性,形象地说明了岩石“无时无刻不经受着磨难”。

11.用“躺”形容岩石的生成状态,拉近了说明对象与读者之间的距离,读来亲切有味,准确而又形象地说明了岩石的形成过程。

【解析】本题考查句子的赏析。鉴赏文章中富有表现力的语句,一般遵循“方法+效果+情感”这六个字的原则,但是,无论运用什么写作方法,在分析效果时,都必须与人物的形象与情感联系起来,同时还要有全局意识,即联系全文来鉴赏要分析的句子。

10.本题可以结合拟人的修辞方法来赏析句子。“攻击”指进攻,这是拟人的修辞手法,这样及形象又生动的突出了外界对岩石的破坏作用之大。

故答案为: 将“炎热的阳光”“严寒的霜雪”“风”“雨”等对岩石的破坏说成是“攻击”,仿佛是有意识的行为。这样,就强化了它们与岩石的敌对性,形象地说明了岩石“无时无刻不经受着磨难”。

11.“岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着”这里将“岩石”比作“书页”,这是打比方,生动形象地说明了岩层逐层累加的特点:“最早形成的'躺’在最下面”,一个“躺”字,用来容岩层的生成状态,化动为静,准确而又形象地说明了岩石形成的过程。

故答案为: 用“躺”形容岩石的生成状态,拉近了说明对象与读者之间的距离,读来亲切有味,准确而又形象地说明了岩石的形成过程。

12.【答案】(1)让中国变强盛毕生奉献

(2)看“奉献的青春”电影

(3)就像花儿美丽绽放回报雨露的滋养

(4)我们应和志趣相投的人交朋友,并相互帮扶同行青春路。

【解析】(1)上句是从“范仲淹少有大志,每以天下为己任,发愤苦读”中筛选出来的,由“ 以天下为己任 ”和“发愤苦读”两部分10个字组词,“以天下为己任”是目的,“发愤苦读”是途径。下句应从““两弹元勋”邓稼先年轻时就立志要让中国变强盛,将自己毕生的心血奉献给了祖国的国防科研事业 ”筛选出来并要与上句构成对偶句。根据分析可从中筛选出“ 让中国变强盛 ”和“毕生奉献”组成答案即可。

(2)根据题意模仿活动一和活动二设计第三项,分析活动一和活动二可知,这两个活动的模式是动词+形容词的青春+故事(誓言)等。据此可设计出第三个活动,如看“奉献的青春”电影。

(3)此题要求仿写句子,首先要分析例句,例句运用比喻的修辞手法表达对孝的理解,模仿的句子只要能符合这个要求即可。如就像花儿美丽绽放回报雨露的滋养。

(4)结合两则内容分析,材料一写的是管宁和华歆的故事,管宁因为华歆与自己对金钱名利的看法不同而与华歆分道扬镳,就是平常说的道不同不相为谋。材料二写马格斯和恩格斯互相帮助的佳话, 由此我们可以得出如下的结论:应和志趣相投的人交朋友,并相互帮扶同行青春路 。

(1)本题考查拟写座右铭的能力,根据题目可以拟写上下句对偶的形式,对联以下几个要求:第一,上下句字数要相等。第二,上下句词组要相同,词性要一致。第三,上下句平仄要相调。第四,切忌合掌。

(2)本题考查对活动形式的设计能力。此类题型属开放性试题,做题时要根据活动主题,设计相应的活动形式,力求各种形式能突出主题,具有可操作性。

(3)本题考查仿写能力。答题时,首先要仔细分析例句的特点,然后再仿照例句续写。

(4)本题考查材料的探究能力。解答此题,首先要认真阅读材料,理解材料内容,然后思考两则材料表达的主旨并用简洁恰当的语言表述出来。

【答案】13.加点字形象地展现了岩石默默承受来自各方的攻击的情形,在水的侵蚀和冲击下,岩石渐渐走向解体,并被狂风、洪水、冰河带向远方

14.“跑不远”和“旅行到遥远的地方”形象地展现出大小岩石的不同命运,“紧密”表现出在重压下,新的岩石正在形成。

15.岩石记录了许多珍贵的资料,可以帮助我们认识地球的发展历史,从而获得丰富的资源和资料。

【解析】(1)本题考查对修辞手法的理解与运用能力。解答时,结合上下文语境进行分析。拟人就是把物当作人来写,作用是印象鲜明,便于表达作者感情。

(2)-(3)本题考查常用的修辞方法及作用。结合语境首先写出修辞方法,然后写出表达效果和体现的情感。

13.“攻击”运用拟人,生动形象地强调各种因素对岩石的破坏程度之深,破坏形式之多;“好像一柄铁扫帚从地上扫过”运用比喻的修辞方法,写出了冰河对岩石的侵蚀的厉害;“冲来了”“爬来了”运用了拟人的修辞方法,把“洪水”“冰河”当作人来写,“冲”突出洪水的猛烈,“爬”形象得表现了冰河缓缓前进的情景,富有动感,增强了目的性,不仅让读者易于理解,而且很有趣味。结合以上所述,即可概括为:加点字形象地展现了岩石默默承受来自各方的攻击的情形,在水的侵蚀和冲击下,岩石渐渐走向解体,并被狂风、洪水、冰河带向远方。

故答案为:加点字形象地展现了岩石默默承受来自各方的攻击的情形,在水的侵蚀和冲击下,岩石渐渐走向解体,并被狂风、洪水、冰河带向远方。

14.通过“跑”、“旅行”等词语,将“石块”、“砂砾”拟人化,写出岩石被分解后的不同的命运,大的石块因为笨重而吹不远,小的砂砾却被吹向远方。写砂砾用了“旅行”,增强了主动性,写“石块”“跑不远”,增强了被动性,非常生动。“紧密”写出了在重压下,新的岩石正在形成。

故答案为:“跑不远”和“旅行到遥远的地方”形象地展现出大小岩石的不同命运,“紧密”表现出在重压下,新的岩石正在形成。

15.“化石是历史的证人”“下的宝库”运用比喻的修辞手法,“历史的脚印”运用你人的修辞手法,写出了岩石记录了许多珍贵的资料,可以帮助我们认识地球的发展历史,从而获得丰富的资源和资料。

故答案为:岩石记录了许多珍贵的资料,可以帮助我们认识地球的发展历史,从而获得丰富的资源和资料。

16.【答案】【参考例文】

感悟生命之美

生命的绝美只有在大自然的舞台才能展现,自然的灿烂也只有生命的热情才能发现并为之感动。

春天,当第一缕阳光洒向大地,唤醒沉睡的冰河、第一缕春风轻轻抚过,染绿了满城的杨柳、第一声鸟鸣划破宁静的早晨,引得百鸟啁啾的交响时,是否有种感觉让你热血沸腾,那是希望!一切都是新的,一切都可以从头再来,一切都充满了活力,充满了希望!

夏夜,听着蝈蝈在草丛中的喃喃细语,看着暮空众星捧月的风景,闻着轻风送来的清幽的花香,想像着几百年甚至几千年前的月光是否同样皎洁,同样的月曾照过怎样不同的故事?想着想着,便有种“心疑形释,与万化冥合”之感,这大概就是人生的最高境界了吧!一切烦恼与忧愁仿佛都被轻风带走,只留下心灵的释然,心情的悠然……

秋日,那旷野,那长烟,那黄昏的牧童,那暮色里的笛声,那溶溶月色中的阵阵馨香,那阵阵馨香中的缕缕歌音……无不如诗、如画、如歌、如梦……但这样的美景,也只有在春天认真地播下良种,夏天辛勤地耕种劳作,终于获得累累硕果的人儿才有资格欣赏。而那懒惰的人儿,只有咽下苦涩,独自悔恨了。正如人的一生,若年轻时不奋斗,当青春的活力渐渐逝去,飘逸的秀发不再轻舞飞扬,光洁的额头写下了岁月的五线谱时,用什么,来证明自己曾有过傲人的青春!

冬天,蕴含了四季积累的精华,有最深奥的内涵。荒凉的土地里,却埋藏着生命的种子;枯瘦的树条上,却沉睡着绿色的嫩芽;冰冷的躯壳里,却蕴积着温馨的活力。纷纷扬扬的雪铺天盖地地洒下,世间的一切顿时圣洁起来。那一树树白梅开放得那么动人,她们是冬的纯洁、那一枝枝红梅开放得那么炽烈,她们是冬的火热、那一朵朵腊梅开放得那么金灿,她们是冬的庄重。真的是“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,没有曲折的过程,何来绝美的成功。

大自然总给我们很多启示。能够阅读自然,看春去春来,花开花谢;感悟人生,看世事沉浮,世间百态。这大概就是陶渊明追求的“采菊东篱下,悠然见南山”的闲逸的神仙生活吧!

【解析】材料以“人与自然”综合性活动为切入点,给出了《雨的四季》《紫藤萝瀑布》《时间的脚印》《永久的生命》四篇文章,这几篇文章有的运用借物抒情,有的运用托物言志,来表达对人生的一些思考。题目要求学生从生活中选取素材,通过对山水景色、田园风光、草木鱼虫、风霜雨雪等自然风物进行描绘,来体现自己对健康、自然、生命、亲情的思考和感悟。自然万物总能给人以无穷的启示,水滴石穿,那是在启示我们做事要持之以恒;成熟的麦穗低垂着头,那是在启示我们做人要谦虚;大地能载万物,是在告诉我们求学要广读博览;青松不惧风雪,是在告诉我们做人要坚毅刚强。通过咏物来抒情,这里的“物”通常是指某些具体植物、动物、物品等的一些特性,通过对这些特性的描写,委婉曲折地将作者的感情表达出来。如借描写白杨树、松树、菊花、梅花等来赞扬生命的坚强、不畏环境恶劣;描写四季或者其中一个季节来抒发对自然之美的赞美;借一家人一次初春散步时,发生分歧的事件,抒发对亲情责任的感悟。等等。人们观赏景物总是要带有某种感情的,因此,描写时也应该将这种感情一起表达出来,做到寓情于景,情景相映。要善于把抽象的、不易表达的感情写得具体,对表现的事物,要有深切的感受,情感要发自内心,这样的抒情,才是真挚的、诚恳的,也才能是深沉的、感人的。文体切记要写成记叙文或议论文。

本题考查作文能力。写作是一种复杂的思维活动,在作文备考的过程中,文字功夫固然要讲究,但形成文字前的思维训练更为重要。要学会换一个角度看问题,追求新的发现;积极突破思维定势,学会将直觉思维、反向思维、发散思维、批判思维、联想想象思维等灵活地运用于作文中,使思路活跃,文如泉涌。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

8*时间的脚印 同步分层作业

一、单选题

1.《时间的脚印》一文开头有一首名为“时间伯伯”的小诗,它的作用是( )

A.表明文章是受这首小诗启发写成的。

B.由诗中的时间的“脚步”引出文中所说的“时间的脚印”。

C.增添了文章的情趣。

D.既借此小诗自然引入“时间的脚印”,又增添了文章的情趣。

2.对下列句子修辞手法的判断正确的一项是( )

你从不犹豫你的脚步,/你走过历史的每一个时代。

这里在死亡,那里在生长;这里在建设,那里在破坏。

碎石是从哪里来的呢? 还不是从那些山崖上崩落下来的!

(冰河)就好像一柄铁扫帚从地上扫过。

A.比喻 反复 反问 拟人

B.拟人 反复 设问 比喻

C.比喻 排比 反问 拟人

D.拟人 排比 设问 比喻

3.对下列句子运用的说明方法判定有误的一项是( )

A.在特殊的情况下,某些生物的尸体竟完整地保存下来了,如北极冻土带中的长毛象、琥珀中的昆虫。(举例子)

B.它告诉我们,在6亿多年前到5亿多年前的那个叫作“寒武纪”的时代,地球上的海洋是多么宽广。(列数字)

C.岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。(打比方)

D.特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。(作比较)

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.根据计算,大约3 500到10 000年左右的时间,可以形成1米厚的岩石。

B.经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。

C.而在读懂以后,不仅非常有助于我们去找寻地下的宝藏,而且还使我们增加了知识。

D.即使我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。

5.依次填入下列句子中横线处的词语,最恰当的一项是( )

大自然中的各种物质都____在运动着:这里在死亡,那里在生长;这里在建设,那里在破坏。

不要认为岩石是坚固不坏的。 它____不经受着从各方面来的“攻击”。

自然界某些转眼就____的活动,在石头上也留下了痕迹。

A.时时刻刻 无时无刻 消逝

B.无时无刻 无时无刻 消释

C.无时无刻 时时刻刻 消逝

D.时时刻刻 时时刻刻 消释

6.下列各句标点符号使用有误的一项是( )

A.一年过去了,两年过去了……泥沙越积越厚。

B.狂风吹来了、洪水冲来了、冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

C.例如,“寒武纪”以前形成的古老陆块内藏有许多铁矿,“石炭纪”时期又造成了许多煤矿。

D.还有一些“象”和“犀牛”都长上了长长的毛,这准是天气冷了,说明了“第四纪”冰河时期的来临。

二、填空题

7.请对比本单元与八年级上册第五单元文章的标题,完成表格。

标题对比

单元 标题 标题特点 总结

八年级上册第五单元 《中国石拱桥》《苏州园林》《蝉》 直接提示说明内容 事物说明文一般以说明对象为标题

八年级下册第二单元 《大自然的语言》《时间的脚印》 ①都运用了 的修辞手法,其效果是: 事理说明文的标题灵活多变,要具体问题具体分析

《恐龙无处不有》《被压扁的沙子》 ②

三、语言表达

选择合适的选项,将句子补充完整,并说明理由。

8. 时间是没有脚的,而人们却想出了许多法子记录下它的( )。

A. 痕迹 B. 踪迹 C. 遗迹

9. 地球上的记录比这篇文章所介绍的还要丰富得多,这里不过是拉开了( )的一角而已。

A. 开幕 B. 序幕 C. 帷幕

【学科素养·语言运用】任选角度,赏析下列句子。

10.不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”:炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……

11.岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。

四、综合性学习

12.我们正值五彩缤纷的花季年华、朝气蓬勃的青春时代,让我们一起来开展“放飞青春”综合性学习活动吧。

(1)【青春座右铭】少年强,国家强;青春梦,中国梦。请你依据下面一段文字,补写青春座右铭。

青春应立志为国。范仲淹少有大志,每以天下为己任,发愤苦读;“两弹元勋”邓稼先年轻时就立志要让中国变强盛,将自己毕生的心血奉献给了祖国的国防科研事业。

青春座右铭:以天下为己任发愤苦读, 。

(2)【青春励志会】班主任计划组织青春励志会,拟分别围绕“立志”“拼搏”“奉献”开展三项活动。他已设计好前两项,请你帮他设计第三项。

活动一:讲“立志的青春”故事

活动二:宣“拼搏的青春”誓言

活动三:

(3)【青春接力棒】百善孝为先。一个“孝”字,上“老”下“子”,彰显着中华民族孝亲敬长的优良传统。请仿照画线句子,将文段补充完整。

孝亲敬长,就是耐心倾听长辈的教导,就像鱼儿一直倾听溪流的歌唱;就是真诚回馈长辈的恩泽, ;就是全力实现长辈的期望,就像江河奋力前行终成海洋的宽广。

(4)【青春同路人】朋友,是我们的青春同路人。我们应该和什么样的人交朋友 怎样与其同行青春路 请探究下面两则材料,写出你的探究结果。

材料一:管宁、华歆共园中除菜,见地有片金,管挥锄与瓦石不异,华捉而掷去之。又尝同席读书,有乘轩冕过门者,宁读如故,歆废书出看。宁割席分坐,曰:“子非吾友也。”

(选自《世说新语》)

材料二:为了从经济上支持马克思的研究,恩格斯去经商,把挣来的钱不断地寄给马克思。当马克思还没有精通英文时,恩格斯就帮他翻译;当恩格斯写文章时,马克思也常放下自己的工作,帮他写作有关部分。《资本论》第一卷出版后,马克思写信给恩格斯:没有你,我永远不能完成这部著作。

五、现代文阅读

学习任务三摘录品析,感受修辞妙用

6.在描写岩石的过程中,作者运用了大量的拟人句、比喻句,把死寂的岩石写得生动有趣。请关注加点的字词,仿照示例对摘录的语句进行品析。

【示例】岩石的沉睡。

摘录:①在大自然中保存着许多种时间的记录,那躺在山野里的岩石,就是其中重要的一种。

②岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。

品析:两个“躺”字写出岩石隐藏在山野深处、地壳深处,写出岩石静止、沉睡的状态。

13. 岩石的消亡。

摘录:①不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”。

②如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。

③狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

品析: 。

14. 岩石的再生。

摘录:①越是笨重的石块越跑不远,越是轻小的沙砾越能旅行到遥远的地方。

②在受到重压的时候,有一些物质填充到泥沙中的孔隙里去,就使泥沙胶结得更紧密了。

品析: 。

15.岩石的唤醒

摘录:①化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

②如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。

品析: 。

六、写作题

16.大作文

我们从“人与自然”的综合性活动课一路走来,走过《雨的四季》《紫藤萝瀑布》《时间的脚印》《永久的生命》,对人生会产生一些思考。

请从生活中选取素材写一篇不少于600字的记叙文或议论文,自选角度,自拟题目。不套作,不抄袭,不泄露个人信息。提示中心词:健康、自然、生命、亲情等。

答案解析

1.【答案】D

【解析】 A项的错误是明显的;

B、C两项理解不全面。判断小诗的作用,应根据诗的内容与课文的内容的联系判断。

故答案为:D

本题考查段落的作用。从内容和结构方面分析。解答此类题,应先明确段落位于文章什么位置,再分析段落的作用。如中间段的作用:呼应上下文、承上启下、推动情节发展、为下文埋伏笔、为下文做铺垫等。

2.【答案】B

【解析】(1)句中的“伯伯”“旅行家”是对人的称呼,句子把时间人格化,这是拟人的修辞手法。

(2)句中的“这里.…….那里.…”出现了两次,这是反复的修辞手法

(3)句以自问自答的形式,先自己提出问题碎再自己回答,这种自问自答的修辞手法是设问。

(4)句把“岩石”比作“书页”“像”是喻词、这是比喻的修辞手法。

故答案为:B

本题考查常用的修辞方法及作用。结合语境首先写出修辞方法,然后写出表达效果和体现的情感。

3.【答案】D

【解析】D.描述了“刮风沙的时候,岩石被磨损得光溜溜的”,并将其比作“砂轮在有力地转动”。这里实际上是通过打比方来描述岩石被磨损的状态,而并非作比较。

故答案为:D

本题考查对说明方法及其作用的分析。常见的说明方法:举例子、分类别、列数字、作比较、下定义和打比方等。解答本题,可先在掌握以上说明方法的特点和作用的基础上,根据句中的标志性词语辨析句子运用的说明方法;然后结合句子内容,从说明了事物什么特点的角度来分析其作用。

4.【答案】B

【解析】A:“根据计算,大约3 500到10 000年左右的时间,可以形成1米厚的岩石。” 这句话中,“大约”和“左右”都表示一个大概的时间范围,两者同时使用会造成语义重复。应该选择其中一个来使用。

B:正确;

C:“而在读懂以后,不仅非常有助于我们去找寻地下的宝藏,而且还使我们增加了知识。” 这句话中,“不仅……而且……”是一个递进关系的关联词,但在这里,“非常有助于我们去找寻地下的宝藏”和“使我们增加了知识”的顺序颠倒了。按照常理,“增加知识”应该是基础,“找寻地下的宝藏”是更进一步的结果。

D:“即使我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。” 这句话中,“即使”和“便”的搭配是不恰当的。“即使”表示假设关系,而“便”表示顺承关系。这里应该使用“只要……就……”或者“如果……那么……”等表示条件或假设关系的关联词。

故答案为:B

本题考查辨析并修改病句的能力。要做好此类题首先要熟知病句的类型,然后要认真阅读原句,在了解原句的意思后,再逐项查找病因,找准了病因,分析产生错误的原因,继而找到解决的办法,准确修改。要注意读题一定要仔细,不能疏漏,修改句子一定不能改变句子的原意,且要做最小幅度的修改。

5.【答案】A

【解析】时时刻刻:每时每刻或每一个时刻地。无时无刻:没有时刻。常与否定词连用,指时时刻刻、随时的意思。(1)句没有否定词,所以填“时时刻刻”。(2)句有否定词,所以填“无时无刻”。消逝:声音、时间等慢慢逝去,不再存在。消失:事物逐渐减少以至没有,或人或事物由近及远逐渐到看不见,不复存在。(3)形容“自然界”的活动,不是形容人或事物,所以用“消逝”。

点睛:答此类题需先将所给词语逐一浏览,就词义与词性做到全面掌握。总之,判断正确答案要从多角度去考虑,把语境、语法、常识、固定搭配等有机地结合起来综合考虑是做好选词填空题的最佳方法。选词填空一定要观察语境,然后斟酌词义,选择后再通观一遍。

故答案为:A

本题考查选词填空的能力。易错点是句意理解不到位,词语理解不正确。正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

6.【答案】B

【解析】B“狂风吹来了”和“洪水冲来了”这两个都是短剧,后面的顿号应为逗号。

故答案为:B

本题考查标点符号正确运用。标点符号运用要先分析句子结构,结合标点符号的功用。常考符号有:问号、句号、叹号、逗号、分号、顿号、冒号、破折号、省略号、书名号等。

7.【答案】①拟人;形象生动地点明说明对象,新颖别致,将抽象的科学知识通俗化,使读者易懂,引起读者的阅读兴趣,增强语言的表现力;②两篇文章的标题都记录了一个科学发现或现象,文章以此引出话题,印证另一个观点

【解析】(1)《大自然的语言》是一篇生动、有趣、颇具散文色彩的说明文,同时也是一篇极具条理的说明文。无论是生动形象、用语典雅地介绍物候现象,还是语言平实、通俗易懂地介绍与物候有关的知识,我们都能从中体会到说明文有条理地说明事物的特点;

《时间的脚印》是一篇科普读物,同时又是一篇很好的文艺性事理说明文。它所追踪的“时间的脚印”不在我们的日常生活中,而在岩石上,这些岩石是在漫长的地质年代中形成和变化的,是一种大自然的语言,留下了时间的印记。这两个题目都运用了拟人的修辞手法,形象生动地点明说明对象,新颖别致,将抽象的科学知识通俗化,使读者易懂,引起读者的阅读兴趣,增强语言的表现力

(2)《 恐龙 无处 不 有》《被 压扁的 沙子》两篇短文都是从某一现象出发,通过分析事物间的内在联系,得出规律性的认识。两篇文章的标题都记录了一个科学发现或现象,文章以此引出话题,印证另一个观点。

故答案为:①拟人;形象生动地点明说明对象,新颖别致,将抽象的科学知识通俗化,使读者易懂,引起读者的阅读兴趣,增强语言的表现力;②两篇文章的标题都记录了一个科学发现或现象,文章以此引出话题,印证另一个观点。

本题考查对文章标题作用的理解。标题的一般作用:概括文章内容;点明文章主旨;奠定全文感情基调;充当文章行文线索;激发读者的阅读兴趣;等等。作答时,需联系全文内容和主旨具体分析。

【答案】8.B;踪迹指行动所留下的痕迹。运用拟人的手法,与这句话中“时间是没有脚的”相匹配。而遗迹是古代或旧时代的事物留下的痕迹,与原句意思不符。

9.C;帷幕与拉开合用,往往表示事件的开始。“开幕”是一个动词,不符合语境;而“序幕”往往比喻重大事件的开端,这里用“帷幕”更加切合

【解析】本题考查学生结合语境正确理解字词含义的能力。解答此题,要弄清词语的意义及常用用法,再次弄清词语的感彩,尤其要注意结合具体的语境,理解字词含义的变化,辨析作答。分辨一组近义词,并把它们分别填进不同的句子里面。这样的题目先做有把握的,然后再区分剩下的词语和句子,把词语填进句子里面多读几遍,看看到底怎么填才合适。

8.痕迹:指事物经过后,可察觉的形影或印迹;踪迹:指行动所留下可察觉的形迹;遗迹是一个汉语词汇,拼音是yí jì,指遗留下来的痕迹。踪迹指行动所留下的痕迹。运用拟人的手法,与这句话中“时间是没有脚的”相匹配。而遗迹是古代或旧时代的事物留下的痕迹,与原句意思不符。

故答案为:B;踪迹指行动所留下的痕迹。运用拟人的手法,与这句话中“时间是没有脚的”相匹配。而遗迹是古代或旧时代的事物留下的痕迹,与原句意思不符。

9.开幕,指表演开始时拉开舞台前的幕;泛指一件事,一种情况的开始;序幕:指的是某些多幕剧置于第一幕之前的一场戏,通常交代人物的历史和人物之间的关系;帷幕 : 悬挂起来用于遮挡的大块布、绸、丝绒等;帷幕与拉开合用,往往表示事件的开始。“开幕”是一个动词,不符合语境;而“序幕”往往比喻重大事件的开端,这里用“帷幕”更加切合。

故答案为:C;帷幕与拉开合用,往往表示事件的开始。“开幕”是一个动词,不符合语境;而“序幕”往往比喻重大事件的开端,这里用“帷幕”更加切合

【答案】10.将“炎热的阳光”“严寒的霜雪”“风”“雨”等对岩石的破坏说成是“攻击”,仿佛是有意识的行为。这样,就强化了它们与岩石的敌对性,形象地说明了岩石“无时无刻不经受着磨难”。

11.用“躺”形容岩石的生成状态,拉近了说明对象与读者之间的距离,读来亲切有味,准确而又形象地说明了岩石的形成过程。

【解析】本题考查句子的赏析。鉴赏文章中富有表现力的语句,一般遵循“方法+效果+情感”这六个字的原则,但是,无论运用什么写作方法,在分析效果时,都必须与人物的形象与情感联系起来,同时还要有全局意识,即联系全文来鉴赏要分析的句子。

10.本题可以结合拟人的修辞方法来赏析句子。“攻击”指进攻,这是拟人的修辞手法,这样及形象又生动的突出了外界对岩石的破坏作用之大。

故答案为: 将“炎热的阳光”“严寒的霜雪”“风”“雨”等对岩石的破坏说成是“攻击”,仿佛是有意识的行为。这样,就强化了它们与岩石的敌对性,形象地说明了岩石“无时无刻不经受着磨难”。

11.“岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着”这里将“岩石”比作“书页”,这是打比方,生动形象地说明了岩层逐层累加的特点:“最早形成的'躺’在最下面”,一个“躺”字,用来容岩层的生成状态,化动为静,准确而又形象地说明了岩石形成的过程。

故答案为: 用“躺”形容岩石的生成状态,拉近了说明对象与读者之间的距离,读来亲切有味,准确而又形象地说明了岩石的形成过程。

12.【答案】(1)让中国变强盛毕生奉献

(2)看“奉献的青春”电影

(3)就像花儿美丽绽放回报雨露的滋养

(4)我们应和志趣相投的人交朋友,并相互帮扶同行青春路。

【解析】(1)上句是从“范仲淹少有大志,每以天下为己任,发愤苦读”中筛选出来的,由“ 以天下为己任 ”和“发愤苦读”两部分10个字组词,“以天下为己任”是目的,“发愤苦读”是途径。下句应从““两弹元勋”邓稼先年轻时就立志要让中国变强盛,将自己毕生的心血奉献给了祖国的国防科研事业 ”筛选出来并要与上句构成对偶句。根据分析可从中筛选出“ 让中国变强盛 ”和“毕生奉献”组成答案即可。

(2)根据题意模仿活动一和活动二设计第三项,分析活动一和活动二可知,这两个活动的模式是动词+形容词的青春+故事(誓言)等。据此可设计出第三个活动,如看“奉献的青春”电影。

(3)此题要求仿写句子,首先要分析例句,例句运用比喻的修辞手法表达对孝的理解,模仿的句子只要能符合这个要求即可。如就像花儿美丽绽放回报雨露的滋养。

(4)结合两则内容分析,材料一写的是管宁和华歆的故事,管宁因为华歆与自己对金钱名利的看法不同而与华歆分道扬镳,就是平常说的道不同不相为谋。材料二写马格斯和恩格斯互相帮助的佳话, 由此我们可以得出如下的结论:应和志趣相投的人交朋友,并相互帮扶同行青春路 。

(1)本题考查拟写座右铭的能力,根据题目可以拟写上下句对偶的形式,对联以下几个要求:第一,上下句字数要相等。第二,上下句词组要相同,词性要一致。第三,上下句平仄要相调。第四,切忌合掌。

(2)本题考查对活动形式的设计能力。此类题型属开放性试题,做题时要根据活动主题,设计相应的活动形式,力求各种形式能突出主题,具有可操作性。

(3)本题考查仿写能力。答题时,首先要仔细分析例句的特点,然后再仿照例句续写。

(4)本题考查材料的探究能力。解答此题,首先要认真阅读材料,理解材料内容,然后思考两则材料表达的主旨并用简洁恰当的语言表述出来。

【答案】13.加点字形象地展现了岩石默默承受来自各方的攻击的情形,在水的侵蚀和冲击下,岩石渐渐走向解体,并被狂风、洪水、冰河带向远方

14.“跑不远”和“旅行到遥远的地方”形象地展现出大小岩石的不同命运,“紧密”表现出在重压下,新的岩石正在形成。

15.岩石记录了许多珍贵的资料,可以帮助我们认识地球的发展历史,从而获得丰富的资源和资料。

【解析】(1)本题考查对修辞手法的理解与运用能力。解答时,结合上下文语境进行分析。拟人就是把物当作人来写,作用是印象鲜明,便于表达作者感情。

(2)-(3)本题考查常用的修辞方法及作用。结合语境首先写出修辞方法,然后写出表达效果和体现的情感。

13.“攻击”运用拟人,生动形象地强调各种因素对岩石的破坏程度之深,破坏形式之多;“好像一柄铁扫帚从地上扫过”运用比喻的修辞方法,写出了冰河对岩石的侵蚀的厉害;“冲来了”“爬来了”运用了拟人的修辞方法,把“洪水”“冰河”当作人来写,“冲”突出洪水的猛烈,“爬”形象得表现了冰河缓缓前进的情景,富有动感,增强了目的性,不仅让读者易于理解,而且很有趣味。结合以上所述,即可概括为:加点字形象地展现了岩石默默承受来自各方的攻击的情形,在水的侵蚀和冲击下,岩石渐渐走向解体,并被狂风、洪水、冰河带向远方。

故答案为:加点字形象地展现了岩石默默承受来自各方的攻击的情形,在水的侵蚀和冲击下,岩石渐渐走向解体,并被狂风、洪水、冰河带向远方。

14.通过“跑”、“旅行”等词语,将“石块”、“砂砾”拟人化,写出岩石被分解后的不同的命运,大的石块因为笨重而吹不远,小的砂砾却被吹向远方。写砂砾用了“旅行”,增强了主动性,写“石块”“跑不远”,增强了被动性,非常生动。“紧密”写出了在重压下,新的岩石正在形成。

故答案为:“跑不远”和“旅行到遥远的地方”形象地展现出大小岩石的不同命运,“紧密”表现出在重压下,新的岩石正在形成。

15.“化石是历史的证人”“下的宝库”运用比喻的修辞手法,“历史的脚印”运用你人的修辞手法,写出了岩石记录了许多珍贵的资料,可以帮助我们认识地球的发展历史,从而获得丰富的资源和资料。

故答案为:岩石记录了许多珍贵的资料,可以帮助我们认识地球的发展历史,从而获得丰富的资源和资料。

16.【答案】【参考例文】

感悟生命之美

生命的绝美只有在大自然的舞台才能展现,自然的灿烂也只有生命的热情才能发现并为之感动。

春天,当第一缕阳光洒向大地,唤醒沉睡的冰河、第一缕春风轻轻抚过,染绿了满城的杨柳、第一声鸟鸣划破宁静的早晨,引得百鸟啁啾的交响时,是否有种感觉让你热血沸腾,那是希望!一切都是新的,一切都可以从头再来,一切都充满了活力,充满了希望!

夏夜,听着蝈蝈在草丛中的喃喃细语,看着暮空众星捧月的风景,闻着轻风送来的清幽的花香,想像着几百年甚至几千年前的月光是否同样皎洁,同样的月曾照过怎样不同的故事?想着想着,便有种“心疑形释,与万化冥合”之感,这大概就是人生的最高境界了吧!一切烦恼与忧愁仿佛都被轻风带走,只留下心灵的释然,心情的悠然……

秋日,那旷野,那长烟,那黄昏的牧童,那暮色里的笛声,那溶溶月色中的阵阵馨香,那阵阵馨香中的缕缕歌音……无不如诗、如画、如歌、如梦……但这样的美景,也只有在春天认真地播下良种,夏天辛勤地耕种劳作,终于获得累累硕果的人儿才有资格欣赏。而那懒惰的人儿,只有咽下苦涩,独自悔恨了。正如人的一生,若年轻时不奋斗,当青春的活力渐渐逝去,飘逸的秀发不再轻舞飞扬,光洁的额头写下了岁月的五线谱时,用什么,来证明自己曾有过傲人的青春!

冬天,蕴含了四季积累的精华,有最深奥的内涵。荒凉的土地里,却埋藏着生命的种子;枯瘦的树条上,却沉睡着绿色的嫩芽;冰冷的躯壳里,却蕴积着温馨的活力。纷纷扬扬的雪铺天盖地地洒下,世间的一切顿时圣洁起来。那一树树白梅开放得那么动人,她们是冬的纯洁、那一枝枝红梅开放得那么炽烈,她们是冬的火热、那一朵朵腊梅开放得那么金灿,她们是冬的庄重。真的是“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,没有曲折的过程,何来绝美的成功。

大自然总给我们很多启示。能够阅读自然,看春去春来,花开花谢;感悟人生,看世事沉浮,世间百态。这大概就是陶渊明追求的“采菊东篱下,悠然见南山”的闲逸的神仙生活吧!

【解析】材料以“人与自然”综合性活动为切入点,给出了《雨的四季》《紫藤萝瀑布》《时间的脚印》《永久的生命》四篇文章,这几篇文章有的运用借物抒情,有的运用托物言志,来表达对人生的一些思考。题目要求学生从生活中选取素材,通过对山水景色、田园风光、草木鱼虫、风霜雨雪等自然风物进行描绘,来体现自己对健康、自然、生命、亲情的思考和感悟。自然万物总能给人以无穷的启示,水滴石穿,那是在启示我们做事要持之以恒;成熟的麦穗低垂着头,那是在启示我们做人要谦虚;大地能载万物,是在告诉我们求学要广读博览;青松不惧风雪,是在告诉我们做人要坚毅刚强。通过咏物来抒情,这里的“物”通常是指某些具体植物、动物、物品等的一些特性,通过对这些特性的描写,委婉曲折地将作者的感情表达出来。如借描写白杨树、松树、菊花、梅花等来赞扬生命的坚强、不畏环境恶劣;描写四季或者其中一个季节来抒发对自然之美的赞美;借一家人一次初春散步时,发生分歧的事件,抒发对亲情责任的感悟。等等。人们观赏景物总是要带有某种感情的,因此,描写时也应该将这种感情一起表达出来,做到寓情于景,情景相映。要善于把抽象的、不易表达的感情写得具体,对表现的事物,要有深切的感受,情感要发自内心,这样的抒情,才是真挚的、诚恳的,也才能是深沉的、感人的。文体切记要写成记叙文或议论文。

本题考查作文能力。写作是一种复杂的思维活动,在作文备考的过程中,文字功夫固然要讲究,但形成文字前的思维训练更为重要。要学会换一个角度看问题,追求新的发现;积极突破思维定势,学会将直觉思维、反向思维、发散思维、批判思维、联想想象思维等灵活地运用于作文中,使思路活跃,文如泉涌。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读