11 核舟记 同步分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 11 核舟记 同步分层作业(含答案解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 199.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 11:46:14 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

11*核舟记 同步分层作业

一、单选题

1.下列与“中峨冠而多髯者为东坡”句式相同的一项是( )

A.启窗而观,雕栏相望焉 B.中轩敞者为舱

C.明有奇巧人曰王叔远 D.其人视端容寂

2.下列朗读节奏划分错误的一项是( )

A.罔不/因势象形 B.盖/大苏泛赤壁云

C.盖/简桃核修狭者/为之 D.其船/背稍夷

3.下列对课文的理解分析不恰当的一项是( )

A.《核舟记》记的是一件工艺品——核舟。核舟虽小,然而其上物、人、文、景皆备,令人叹为观止,从中可以看到我国古代优秀工匠的聪明才智。

B.本文先介绍核舟整体,突出这件雕刻品的体积之小。然后写局部,先介绍核舟的中间部分,这是雕刻品视觉上的主体部分;随后介绍船头的三个人物和船尾的舟子。最后介绍船背上的题名和篆章。文章采用了递进式的结构方式,对核舟进行了具体的描绘和说明,详略得当,层次井然。

C.本文既是一篇简洁、严谨的说明文,又是一篇气韵生动的艺术小品文。文中诸多细节,作者不仅处理得井井有条,准确细致,而且笔触生动,韵味十足。

D.本文被誉为说明文中的杰作,不仅因为作者说明的语言功力了得,寥寥数语,便使文章顺序井然;而且文内许多笔触细腻饱满,牵动人的想象,让读者仿佛置身其间,感受到大苏携友泛舟赤壁的精神气韵。

4.下列句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.明有奇巧人曰王叔远 舟首尾长约八分有奇

B.能以径寸之木 箬篷覆之

C.中峨冠而多髯者为东坡 中轩敞者为舱

D.东坡右手执卷端 其人视端容寂

5.下面句子中加点词的意思全都正确的一项是( )

A.尝贻余核舟一(赠) 高可二黍许(可以)

B.其两膝相比者(比较) 矫首昂视(举)

C.明有奇巧人曰王叔远(奇妙) 佛印绝类弥勒(绝对)

D.而计其长曾不盈寸(满) 如有所语(说话)

6.下列句子中有通假字的一项是( )

A.左手倚一衡木 B.珠可历历数也

C.佛印绝类弥勒 D.矫首昂视

二、填空题

7.文章中心

《 核舟记 》是事物说明文,使用 、 、 的空间顺序和 的叙述顺序介绍了“核舟”的形象,表现了作者 。

三、语言表达

8.加入下面其中一个小组,完成“我来说‘奇巧’”交流活动的发言。

第一组

小林:核舟上最奇巧的是雕刻的物品。如“珠可历历数也”这个细节,你瞧,桃核做成了船,船上有人,人的手上还有念珠,珠子颗颗分明,船、人、珠子,细中有细,美中有美。你还能在本文中找出这样的例子吗? 快来加入我们小组,和大家分享美的感受吧!

第二组

小涵:人物的神态和动作才叫奇巧呢。你看,“东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语”。这么小的一个桃核上竟然能雕刻人物,还能雕刻出“执”“抚”“指”这些各具特点的动作,使人物栩栩如生。你愿意和我们一起欣赏吗?

第三组

小文:核舟浑然一体的艺术风格最能体现“奇巧”的特点。作为一个整体,我发现船头的三个人和船尾的两个舟子并不是孤立的两个画面,他们通过“烹茶”这个细节紧紧联系在一起。核舟的整体美感还表现在哪里?让我们一起来交流这个话题吧!

9.作者为什么不按船头、中间、船尾的顺序介绍核舟,而先从中间部分讲起呢?

四、综合题

10.央视特别节目《大国工匠》播出之后,引发热议。某中学打算举行“寻觅‘工匠精神’”综合实践活动,请你参加。

(1)仔细观察下面的漫画,结合画面内容,拟写一句公益宣传语。(20字以内)

(2)阅读下面的材料,回答问题。

数十万飞机零件无一次品,“大国工匠"35年坚守蓝天梦作为中国商飞上海飞机制造有限公司的一名高级钳工技师,胡双钱日复一日、年复一年地重复着同一个动作,整整35年。35个春夏岁月里,他加工过数十万的飞机零件,但从没有出现过一个次品。

胡双钱的事迹折射着这个伟大时代的“工匠精神”。大家在网上纷纷发帖点赞,请你发一条帖子表达看法,要求用上一种修辞手法。

五、文言文阅读

11.阅读下面的文言文,完成问题。

[甲]

核舟记(节选)

魏学洢

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

其船背稍夷,则题名其上,文曰“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。又用篆章一,文曰“初平山人”,其色丹。

通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。而计其长曾不盈寸。盖简桃核修狭者为之。嘻,技亦灵怪矣哉!

[乙]

刻木巧匠

成化间,一乐工能刻木为舟。大可二寸,篷、桅、橹、舵咸具。两人对酌于中,壶觞①饾饤②满案,一人挽篷索,一人握橹,一人运舵,皆有机能动。置之水中,能随风而行,略无欹③侧。一舟必需白金一两,好事者竞趋焉。

【注释】①壶觞:盛酒的器具。②饾饤(dòu dìnɡ):盘碟中堆垒的食品。③欹(qī):斜,倾侧。

(1)下面句子中加点词的意思相同的一项是( )

A.佛印居右/不可久居

B.如有所语/此中人语云

C.一乐工能刻木为舟/武陵人捕鱼为业

D.皆有机能动/皆若空游无所依

(2)下面对《核舟记》的理解分析有误的一项是( )

A.作者对船头上苏轼、黄鲁直和佛印的穿着、神情和姿势等方面都进行了详细的描写。

B.作者介绍船尾部分,写舟子二人,一人悠闲,一人专注,突出了舟中轻松的氛围。

C.文章语言准确简洁,“执”“抚”“指”等动作描写使人物形象栩栩如生,极具画面感。

D.本文结尾计算了整个核舟所刻的人物、窗户、箬篷、器物、文字的数量,写出了雕刻内容之多,最后用“技亦灵怪”作结。

(3)将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①其人视端容寂,若听茶声然。

②大可二寸,篷、桅、橹、舵咸具。

(4)[甲]文前三段介绍核舟运用了“船头”“舟尾”“其船背”等词语,采用了什么说明顺序?有什么表达效果?

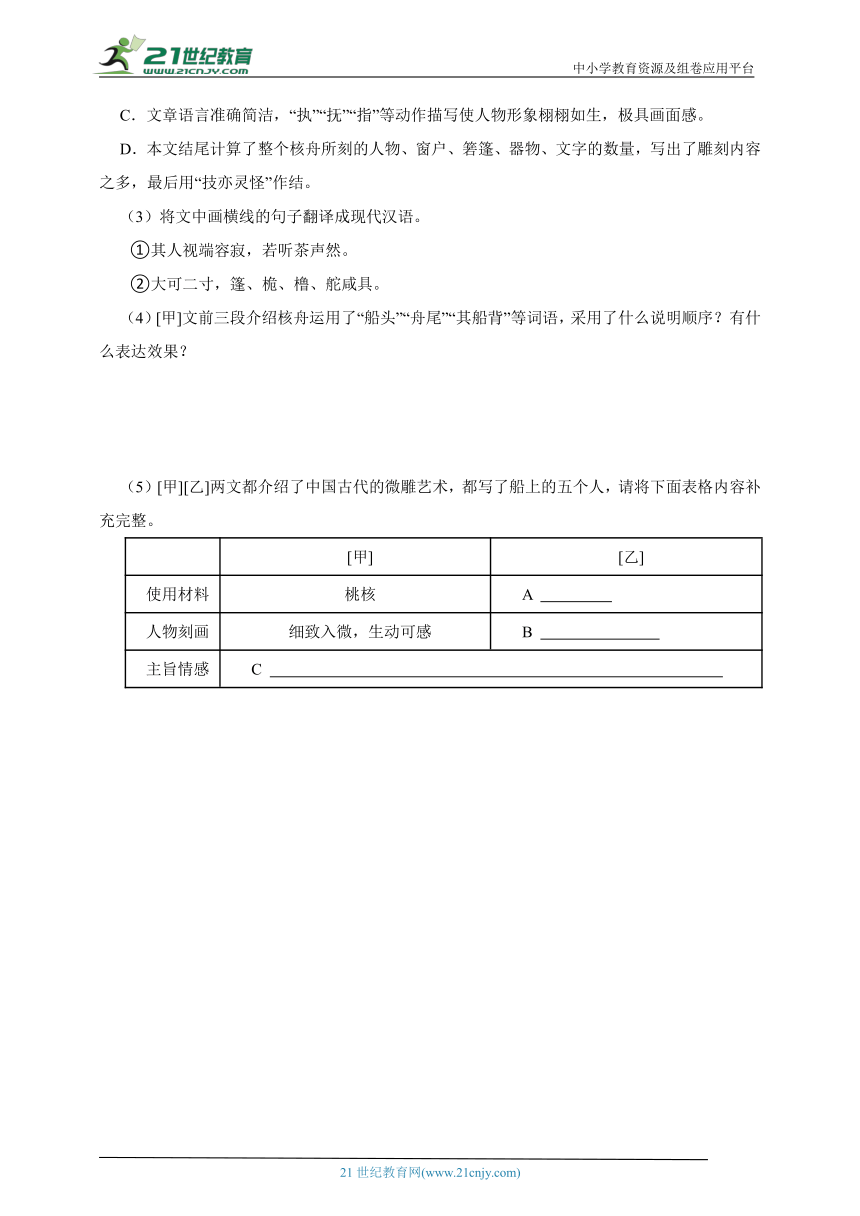

(5)[甲][乙]两文都介绍了中国古代的微雕艺术,都写了船上的五个人,请将下面表格内容补充完整。

[甲] [乙]

使用材料 桃核 A

人物刻画 细致入微,生动可感 B

主旨情感 C

答案解析

1.【答案】B

【解析】A.“启窗而观,雕栏相望焉”中“而”是连词,表顺承,句意是“打开窗户来看,雕刻着花纹的栏杆左右相对”,这是一个陈述句,并非判断句。

B.“中轩敞者为舱”中“为”表示判断,意思是“是”,这也是一个判断句,句意是“中间高起而宽敞的部分是船舱”。此选项与例句句式相同。

C.“明有奇巧人曰王叔远”中“曰”是“叫做”的意思,句意是“明朝(有一个)有特殊技艺(技艺精巧)的人名字叫王叔远”,该句为一般陈述句,并非判断句。

D.“其人视端容寂”中“视”意为“眼神”,“容”意为“脸色”,句意是“那个人的眼神正视着(茶炉),神色平静”,这是一个陈述句,并非判断句。

故答案为:B

本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

2.【答案】D

【解析】ABC.正确。

D.“其船背稍夷”意思是:船的底部稍平。句子中“其船背”表示船的底部,是一个完整的意义单位,不能断开;“稍夷”表示稍平,是一个完整的意义单位,不能断开。因此,应该划分为“其船背/稍夷”,而不是“其船/背稍夷”,划分错误。

故答案为:D

本题考查断句的能力。给语句断句时,首先要理解句子的意思,在弄清句子的成分。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿;同时注意题干的要求,需要断几处。

3.【答案】B

【解析】ACD.正确。

B.文章采用了“总—分—总”的结构方式,而非递进式的结构方式。文章先总体介绍核舟的雕刻者、原料、大小,再具体介绍核舟的形状、结构,最后总结全文,表现对雕刻家王叔远的高超技艺的赞叹。

故答案为:B

本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

4.【答案】C

【解析】A.第一个“奇”是形容词,意为“奇妙”;第二个“奇”是名词,意为“余数,零头”。意义和用法不同。

B.第一个“之”是助词,用在定语和中心词之间,组成偏正短语,意为“的”;第二个“之”是代词,代指船舱。意义和用法不同。

C.正确。

D.第一个“端”是名词,意为“边”;第二个“端”是形容词,意为“端正”。意义和用法不同。

故答案为:C

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

5.【答案】D

【解析】 A .“可”,大约。

B .“比”,靠近。

C .“绝”,极。

D.正确。

故答案为:D

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

6.【答案】A

【解析】 A.“左手倚一衡木”中“衡”通“横”,意为横放。此选项有通假字。

BCD.没有通假字。

故答案为:A

本题考查通假字。通假字是中国古书的用字现象之一,即“通用、借代”,用读音相同或相近的字或其他类型的字代替本字。需要考生平时对通假字多归纳汇总,并熟悉常见通假字。

7.【答案】从中间到两头;先整体后局部;从正面到背面;总—分—总;对王叔远精湛技术的赞美和对民间艺术的赞扬

【解析】

本题考查文言文内容的理解。

在介绍核舟时从“中轩敞者为舱”到“船头坐三人”再到“舟尾横卧一楫”可看出作者是按照是从中间到两头的空间顺序。

先说“舟首尾长约八分有奇,高可二黍许”再介绍船舱、船头、船尾,这是由整体到局部的顺序。

从船中、船头、船尾、到“其船背稍夷”这是从正面到背面的顺序。

开头是总说王叔远在雕刻技术上的卓越成就,指出雕刻品“核舟”的主题;中间是分说,详细介绍“核舟”的结构、舟上的人物和题名;结尾总结并赞美“技亦灵怪”,这是总——分——总。

本文作者用生动简洁的语言描绘了“核舟”上栩栩如生的人物形象和景物的特点,表现了作者对王叔远精湛艺术的赞美和对民间艺术的赞扬。反映了我国古代雕刻艺术的伟大成就。

故答案为:从中间到两头;先整体后局部;从正面到背面;总—分—总;对王叔远精湛技术的赞美和对民间艺术的赞扬。

本题考查文言文内容的理解。完成此类题目,首先要能准确翻译文章内容,其次要能准确把握文章的主题,理清作者的写作思路,以及作者在文中所渗透的观点和情感。

8.【答案】[示例一]一 雕刻的物品能够表现一个完整的场景。船上有炉子,炉子上有壶,还有人手执蒲扇为炉子扇风,真是太细致了。 [示例二]二 看舟尾的两个舟子,居右者“仰面”“倚一衡木”“攀右趾”“若啸呼状”;居左者“执”扇“抚”炉,“视端容寂”。动作、神态自然连贯,核雕明明是静态的艺术,却表现出动态的美感,实在太棒了! [示例三]三 整个核舟统一于“山高月小,水落石出”“清风徐来,水波不兴”这副对联中,表现了“大苏泛赤壁”的主题。从苏、黄共阅一手卷可见夜晚月光皎洁明亮,月光之下,衣褶分明,念珠历历可数;从舟子仰面,不必摇桨可见风平浪静。画面是如此的和谐统一。

【解析】《核舟记》第三四段介绍核舟所表现的一整个苏东坡赤壁泛舟的故事和意境,从全舟到局部,从船头到船尾,从陈设到人物,从容写来,层次分明,丝毫不乱。尤其注重细部的描写,如雕栏上的对联,船头人物的姿势和神态,舟子的动作,都写得生动如见,实在太细致精巧了。

故答案为:[示例一]一 雕刻的物品能够表现一个完整的场景。船上有炉子,炉子上有壶,还有人手执蒲扇为炉子扇风,真是太细致了。

[示例二]二 看舟尾的两个舟子,居右者“仰面”“倚一衡木”“攀右趾”“若啸呼状”;居左者“执”扇“抚”炉,“视端容寂”。动作、神态自然连贯,核雕明明是静态的艺术,却表现出动态的美感,实在太棒了!

[示例三]三 整个核舟统一于“山高月小,水落石出”“清风徐来,水波不兴”这副对联中,表现了“大苏泛赤壁”的主题。从苏、黄共阅一手卷可见夜晚月光皎洁明亮,月光之下,衣褶分明,念珠历历可数;从舟子仰面,不必摇桨可见风平浪静。画面是如此的和谐统一。

本题考查文言文内容理解。读懂文言文,理解文言文大意。在文中找到对应句,分析归纳“奇巧”的特点,根据题目要求介绍核舟“奇巧”的表现即可。

9.【答案】因为这只核舟两头尖尖,中间部分较为厚实且有高度,所以首先介绍中间部分,这是这条船视觉上的“主体”。窗上又刻有苏轼《赤壁赋》《后赤壁赋》中写景的名句,可以使读者通过想象感知苏轼当年泛舟赤壁时的优美环境。先介绍核舟的中间部分,不仅可以引人入胜,而且可以使读者初步感受这个环境中的特殊氛围。

【解析】核舟的形状突出特点,中间部分相对厚实且有高度,成为视觉上的主体。这解释了为何作者选择首先介绍中间部分。提到窗上刻有苏轼的名句,这使读者能够通过想象感受到当年苏轼泛舟赤壁的美景。这一细节进一步强调了中间部分在引导读者进入情境中的重要性。最后,解析指出先介绍中间部分的好处,即引人入胜并让读者初步感受特殊氛围。这种安排有助于吸引读者的兴趣,并为后续的描述奠定基础。

故答案为:因为这只核舟两头尖尖,中间部分较为厚实且有高度,所以首先介绍中间部分,这是这条船视觉上的“主体”。窗上又刻有苏轼《赤壁赋》《后赤壁赋》中写景的名句,可以使读者通过想象感知苏轼当年泛舟赤壁时的优美环境。先介绍核舟的中间部分,不仅可以引人入胜,而且可以使读者初步感受这个环境中的特殊氛围。

本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

10.【答案】(1)示例:秉承工匠精神,铸造中国品牌。

(2)示例:35年来,您坚守了自己的梦想,唱响了时代的敬业之歌,谱写了人生完美的篇章!向您致敬,可爱的航空手艺人!

【解析】⑴ 本题考查漫画的理解与宣传语的拟写。 左边是一个刻着“中国品牌”的大石碑,右边是一个工匠在打造这个石碑,并有“工匠精神”四个小字表现他此时的心理活动。可见漫画寓意为:打造中国品牌靠的是工匠精神。据此可拟写宣传语如:秉承工匠精神,打造中国品牌。

⑵ 本题考查观点的表达。就材料中的胡双钱事例,对他的这种“工匠精神”表示赞美,并用上一种修辞即可。

故答案为:⑴考查漫画的理解与宣传语的拟写。 秉承工匠精神,铸造中国品牌。

⑵ 35年来,您坚守了自己的梦想,唱响了时代的敬业之歌,谱写了人生完美的篇章!向您致敬,可爱的航空手艺人!

⑴漫画题所选的漫画,多数是贴近生活实际的,给考生一种似曾相识的亲切感、幽默感。解答时要“四看一联系”。语句要通顺。

⑵ 本题考查学生的语言表达能力。依据材料表达感想,作答时,一定要紧紧围绕材料中的某些关键词语来表达,有必要在答案中出现材料中的一些关键字词,表达时,语意要清晰连贯,不能有语病。

11.【答案】(1)D

(2)A

(3)①那人的眼睛正视着(茶炉),神色平静,好像在听茶水烧开了没有的样子。

②舟大小约有二寸,船篷、桅杆、船橹、船舵都具备。

(4)[甲]文前三段采用了空间顺序来说明,条理清晰,脉络分明,遵循事物内在的逻辑。

(5)木头;概括,简略;赞美了雕刻者的高超技艺,显示了我国古代工艺的卓越成就

【解析】(1)A.在/停留;

B.说/告诉;

C.成为/作为;

D.都。

(2)A.有误,结合文言文第一段“船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之--珠可历历数也”可知,文段对于鲁直的外貌、穿着并没有进行详细地描写。

BCD.正确。

(3)本题考查文言文句子翻译。①中重点词语有:端:正;寂:平静。②中重点词语有:可:大约;咸:都;具:具备。

(4)本题考查说明顺序。说明顺序分为:空间顺序,时间顺序,逻辑顺序。结合“船头”“舟尾”“其船背”可知,前三段是分别介绍了船的不同位置,采用了空间顺序,这样的说明顺序,可以使得文章在介绍核舟的时候条理更加清晰,层次更加分明,而且把船头放在第一个介绍,并且是详细地介绍,也很好地突出了“大苏泛赤壁云”的主题。

(5)本题考查内容理解、提炼和概括。结合乙文“成化间,一乐工能刻木为舟”可知,乙文的使用材料为“木头”。结合乙文“大可二寸,篷桅橹舵成具。二人对酌于中,壶觞短订满案,一人挽篷索,一人握橹,一人运舵,皆有机能动。置之水中,能随风而行,略无欹侧”可知,乙文的木头上也有五个人,但是对五人的刻画非常的简略,是高度概括的。结合甲文最后一句“嘻,技亦灵怪矣哉”,以及乙文的最后一句“一舟必需白金一两,好事者竞趋焉”,再结合对小舟的描绘可知,两篇文章都赞美了雕刻者的技艺高超,显示了我国古代工艺美术的卓越成就。

故答案为:(1)D

(2)A

(3) ①那人的眼睛正视着(茶炉),神色平静,好像在听茶水烧开了没有的样子。②舟大小约有二寸,船篷、桅杆、船橹、船舵都具备。

(4) [甲]文前三段采用了空间顺序来说明,条理清晰,脉络分明,遵循事物内在的逻辑。

(5)木头;概括,简略;赞美了雕刻者的高超技艺,显示了我国古代工艺的卓越成就

(1)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

(2)(5)本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

(3)本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

(4)本题考查说明文的顺序。 说明的顺序有三种:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。分析说明的顺序可以从内容、找重点词句的角度入手。

【参考译文】

【甲】

船头坐着三个人,中间戴着高高的帽子、胡须浓密的人是苏东坡,佛印位于右边,黄鲁直位于左边。苏东坡、黄鲁直共同看着一幅书画长卷。东坡右手拿着卷的右端,左手轻按在鲁直的背上。鲁直左手拿着卷的左端,右手指着画卷,好像在说着什么。东坡露出右脚,鲁直露出左脚,各自略微侧着身子,他们互相靠近的两膝,都被遮蔽在画卷下边的衣褶里。佛印极像弥勒佛,袒胸露乳,抬头仰望,神情和苏东坡、黄鲁直不相类似。他平放着右膝,弯曲着右臂支撑在船上,并且竖起他的左膝,左臂上挂着一串念珠靠着左膝——念珠可以清清楚楚地数出来。

船尾横放着一支船桨。船桨的左右两边各有一名撑船的人。位于右边的撑船者梳着椎形发髻,仰着脸,左手倚着一根横木,右手扳着右脚趾头,好像在大声呼喊的样子。位于左边的撑船者右手拿着一把蒲葵扇,左手抚摸着炉子,炉子上有个水壶,那个人的眼光正视着茶炉,神色平静,好像在听茶水烧开了没有的样子。

那只船的顶部较平,就在上面刻上名字,文字是“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,字迹细得像蚊子脚,笔画清楚明白,颜色是黑的。又用上一颗篆字图章,文字是“初平山人”,颜色是红的。

总计一条船上,刻了五个人;刻了八扇窗户;刻了竹篷、船桨、炉子、茶壶、手卷、念珠各一件;对联、题名和篆文,刻的字共三十四个。可是计算它的长度竟然不满一寸。原来是挑选长而窄的桃核雕刻而成的。嘻,技艺也真灵巧奇妙啊!

【乙】

在成化年间,有一个乐工擅长雕刻木头制作小船。这些船的大小大约只有两寸,但是船上的篷、桅杆、橹、舵等一应俱全。在船上,有两个人相对坐着喝酒,桌子上摆满了酒壶和酒杯,还有各式各样的菜肴和点心。一个人正在拉着篷索,另一个人则握着橹,还有一个人正在操纵舵,所有这些动作都设计得十分巧妙,能够活动自如。

当把这些小船放在水中时,它们能够随着风的吹动而行驶,一点都不会倾斜或翻覆。每制作这样一只小船,乐工都会收取白银一两作为报酬,尽管如此,那些喜欢新奇事物的人们还是争相购买。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

11*核舟记 同步分层作业

一、单选题

1.下列与“中峨冠而多髯者为东坡”句式相同的一项是( )

A.启窗而观,雕栏相望焉 B.中轩敞者为舱

C.明有奇巧人曰王叔远 D.其人视端容寂

2.下列朗读节奏划分错误的一项是( )

A.罔不/因势象形 B.盖/大苏泛赤壁云

C.盖/简桃核修狭者/为之 D.其船/背稍夷

3.下列对课文的理解分析不恰当的一项是( )

A.《核舟记》记的是一件工艺品——核舟。核舟虽小,然而其上物、人、文、景皆备,令人叹为观止,从中可以看到我国古代优秀工匠的聪明才智。

B.本文先介绍核舟整体,突出这件雕刻品的体积之小。然后写局部,先介绍核舟的中间部分,这是雕刻品视觉上的主体部分;随后介绍船头的三个人物和船尾的舟子。最后介绍船背上的题名和篆章。文章采用了递进式的结构方式,对核舟进行了具体的描绘和说明,详略得当,层次井然。

C.本文既是一篇简洁、严谨的说明文,又是一篇气韵生动的艺术小品文。文中诸多细节,作者不仅处理得井井有条,准确细致,而且笔触生动,韵味十足。

D.本文被誉为说明文中的杰作,不仅因为作者说明的语言功力了得,寥寥数语,便使文章顺序井然;而且文内许多笔触细腻饱满,牵动人的想象,让读者仿佛置身其间,感受到大苏携友泛舟赤壁的精神气韵。

4.下列句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.明有奇巧人曰王叔远 舟首尾长约八分有奇

B.能以径寸之木 箬篷覆之

C.中峨冠而多髯者为东坡 中轩敞者为舱

D.东坡右手执卷端 其人视端容寂

5.下面句子中加点词的意思全都正确的一项是( )

A.尝贻余核舟一(赠) 高可二黍许(可以)

B.其两膝相比者(比较) 矫首昂视(举)

C.明有奇巧人曰王叔远(奇妙) 佛印绝类弥勒(绝对)

D.而计其长曾不盈寸(满) 如有所语(说话)

6.下列句子中有通假字的一项是( )

A.左手倚一衡木 B.珠可历历数也

C.佛印绝类弥勒 D.矫首昂视

二、填空题

7.文章中心

《 核舟记 》是事物说明文,使用 、 、 的空间顺序和 的叙述顺序介绍了“核舟”的形象,表现了作者 。

三、语言表达

8.加入下面其中一个小组,完成“我来说‘奇巧’”交流活动的发言。

第一组

小林:核舟上最奇巧的是雕刻的物品。如“珠可历历数也”这个细节,你瞧,桃核做成了船,船上有人,人的手上还有念珠,珠子颗颗分明,船、人、珠子,细中有细,美中有美。你还能在本文中找出这样的例子吗? 快来加入我们小组,和大家分享美的感受吧!

第二组

小涵:人物的神态和动作才叫奇巧呢。你看,“东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语”。这么小的一个桃核上竟然能雕刻人物,还能雕刻出“执”“抚”“指”这些各具特点的动作,使人物栩栩如生。你愿意和我们一起欣赏吗?

第三组

小文:核舟浑然一体的艺术风格最能体现“奇巧”的特点。作为一个整体,我发现船头的三个人和船尾的两个舟子并不是孤立的两个画面,他们通过“烹茶”这个细节紧紧联系在一起。核舟的整体美感还表现在哪里?让我们一起来交流这个话题吧!

9.作者为什么不按船头、中间、船尾的顺序介绍核舟,而先从中间部分讲起呢?

四、综合题

10.央视特别节目《大国工匠》播出之后,引发热议。某中学打算举行“寻觅‘工匠精神’”综合实践活动,请你参加。

(1)仔细观察下面的漫画,结合画面内容,拟写一句公益宣传语。(20字以内)

(2)阅读下面的材料,回答问题。

数十万飞机零件无一次品,“大国工匠"35年坚守蓝天梦作为中国商飞上海飞机制造有限公司的一名高级钳工技师,胡双钱日复一日、年复一年地重复着同一个动作,整整35年。35个春夏岁月里,他加工过数十万的飞机零件,但从没有出现过一个次品。

胡双钱的事迹折射着这个伟大时代的“工匠精神”。大家在网上纷纷发帖点赞,请你发一条帖子表达看法,要求用上一种修辞手法。

五、文言文阅读

11.阅读下面的文言文,完成问题。

[甲]

核舟记(节选)

魏学洢

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

其船背稍夷,则题名其上,文曰“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。又用篆章一,文曰“初平山人”,其色丹。

通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。而计其长曾不盈寸。盖简桃核修狭者为之。嘻,技亦灵怪矣哉!

[乙]

刻木巧匠

成化间,一乐工能刻木为舟。大可二寸,篷、桅、橹、舵咸具。两人对酌于中,壶觞①饾饤②满案,一人挽篷索,一人握橹,一人运舵,皆有机能动。置之水中,能随风而行,略无欹③侧。一舟必需白金一两,好事者竞趋焉。

【注释】①壶觞:盛酒的器具。②饾饤(dòu dìnɡ):盘碟中堆垒的食品。③欹(qī):斜,倾侧。

(1)下面句子中加点词的意思相同的一项是( )

A.佛印居右/不可久居

B.如有所语/此中人语云

C.一乐工能刻木为舟/武陵人捕鱼为业

D.皆有机能动/皆若空游无所依

(2)下面对《核舟记》的理解分析有误的一项是( )

A.作者对船头上苏轼、黄鲁直和佛印的穿着、神情和姿势等方面都进行了详细的描写。

B.作者介绍船尾部分,写舟子二人,一人悠闲,一人专注,突出了舟中轻松的氛围。

C.文章语言准确简洁,“执”“抚”“指”等动作描写使人物形象栩栩如生,极具画面感。

D.本文结尾计算了整个核舟所刻的人物、窗户、箬篷、器物、文字的数量,写出了雕刻内容之多,最后用“技亦灵怪”作结。

(3)将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①其人视端容寂,若听茶声然。

②大可二寸,篷、桅、橹、舵咸具。

(4)[甲]文前三段介绍核舟运用了“船头”“舟尾”“其船背”等词语,采用了什么说明顺序?有什么表达效果?

(5)[甲][乙]两文都介绍了中国古代的微雕艺术,都写了船上的五个人,请将下面表格内容补充完整。

[甲] [乙]

使用材料 桃核 A

人物刻画 细致入微,生动可感 B

主旨情感 C

答案解析

1.【答案】B

【解析】A.“启窗而观,雕栏相望焉”中“而”是连词,表顺承,句意是“打开窗户来看,雕刻着花纹的栏杆左右相对”,这是一个陈述句,并非判断句。

B.“中轩敞者为舱”中“为”表示判断,意思是“是”,这也是一个判断句,句意是“中间高起而宽敞的部分是船舱”。此选项与例句句式相同。

C.“明有奇巧人曰王叔远”中“曰”是“叫做”的意思,句意是“明朝(有一个)有特殊技艺(技艺精巧)的人名字叫王叔远”,该句为一般陈述句,并非判断句。

D.“其人视端容寂”中“视”意为“眼神”,“容”意为“脸色”,句意是“那个人的眼神正视着(茶炉),神色平静”,这是一个陈述句,并非判断句。

故答案为:B

本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

2.【答案】D

【解析】ABC.正确。

D.“其船背稍夷”意思是:船的底部稍平。句子中“其船背”表示船的底部,是一个完整的意义单位,不能断开;“稍夷”表示稍平,是一个完整的意义单位,不能断开。因此,应该划分为“其船背/稍夷”,而不是“其船/背稍夷”,划分错误。

故答案为:D

本题考查断句的能力。给语句断句时,首先要理解句子的意思,在弄清句子的成分。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿;同时注意题干的要求,需要断几处。

3.【答案】B

【解析】ACD.正确。

B.文章采用了“总—分—总”的结构方式,而非递进式的结构方式。文章先总体介绍核舟的雕刻者、原料、大小,再具体介绍核舟的形状、结构,最后总结全文,表现对雕刻家王叔远的高超技艺的赞叹。

故答案为:B

本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

4.【答案】C

【解析】A.第一个“奇”是形容词,意为“奇妙”;第二个“奇”是名词,意为“余数,零头”。意义和用法不同。

B.第一个“之”是助词,用在定语和中心词之间,组成偏正短语,意为“的”;第二个“之”是代词,代指船舱。意义和用法不同。

C.正确。

D.第一个“端”是名词,意为“边”;第二个“端”是形容词,意为“端正”。意义和用法不同。

故答案为:C

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

5.【答案】D

【解析】 A .“可”,大约。

B .“比”,靠近。

C .“绝”,极。

D.正确。

故答案为:D

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

6.【答案】A

【解析】 A.“左手倚一衡木”中“衡”通“横”,意为横放。此选项有通假字。

BCD.没有通假字。

故答案为:A

本题考查通假字。通假字是中国古书的用字现象之一,即“通用、借代”,用读音相同或相近的字或其他类型的字代替本字。需要考生平时对通假字多归纳汇总,并熟悉常见通假字。

7.【答案】从中间到两头;先整体后局部;从正面到背面;总—分—总;对王叔远精湛技术的赞美和对民间艺术的赞扬

【解析】

本题考查文言文内容的理解。

在介绍核舟时从“中轩敞者为舱”到“船头坐三人”再到“舟尾横卧一楫”可看出作者是按照是从中间到两头的空间顺序。

先说“舟首尾长约八分有奇,高可二黍许”再介绍船舱、船头、船尾,这是由整体到局部的顺序。

从船中、船头、船尾、到“其船背稍夷”这是从正面到背面的顺序。

开头是总说王叔远在雕刻技术上的卓越成就,指出雕刻品“核舟”的主题;中间是分说,详细介绍“核舟”的结构、舟上的人物和题名;结尾总结并赞美“技亦灵怪”,这是总——分——总。

本文作者用生动简洁的语言描绘了“核舟”上栩栩如生的人物形象和景物的特点,表现了作者对王叔远精湛艺术的赞美和对民间艺术的赞扬。反映了我国古代雕刻艺术的伟大成就。

故答案为:从中间到两头;先整体后局部;从正面到背面;总—分—总;对王叔远精湛技术的赞美和对民间艺术的赞扬。

本题考查文言文内容的理解。完成此类题目,首先要能准确翻译文章内容,其次要能准确把握文章的主题,理清作者的写作思路,以及作者在文中所渗透的观点和情感。

8.【答案】[示例一]一 雕刻的物品能够表现一个完整的场景。船上有炉子,炉子上有壶,还有人手执蒲扇为炉子扇风,真是太细致了。 [示例二]二 看舟尾的两个舟子,居右者“仰面”“倚一衡木”“攀右趾”“若啸呼状”;居左者“执”扇“抚”炉,“视端容寂”。动作、神态自然连贯,核雕明明是静态的艺术,却表现出动态的美感,实在太棒了! [示例三]三 整个核舟统一于“山高月小,水落石出”“清风徐来,水波不兴”这副对联中,表现了“大苏泛赤壁”的主题。从苏、黄共阅一手卷可见夜晚月光皎洁明亮,月光之下,衣褶分明,念珠历历可数;从舟子仰面,不必摇桨可见风平浪静。画面是如此的和谐统一。

【解析】《核舟记》第三四段介绍核舟所表现的一整个苏东坡赤壁泛舟的故事和意境,从全舟到局部,从船头到船尾,从陈设到人物,从容写来,层次分明,丝毫不乱。尤其注重细部的描写,如雕栏上的对联,船头人物的姿势和神态,舟子的动作,都写得生动如见,实在太细致精巧了。

故答案为:[示例一]一 雕刻的物品能够表现一个完整的场景。船上有炉子,炉子上有壶,还有人手执蒲扇为炉子扇风,真是太细致了。

[示例二]二 看舟尾的两个舟子,居右者“仰面”“倚一衡木”“攀右趾”“若啸呼状”;居左者“执”扇“抚”炉,“视端容寂”。动作、神态自然连贯,核雕明明是静态的艺术,却表现出动态的美感,实在太棒了!

[示例三]三 整个核舟统一于“山高月小,水落石出”“清风徐来,水波不兴”这副对联中,表现了“大苏泛赤壁”的主题。从苏、黄共阅一手卷可见夜晚月光皎洁明亮,月光之下,衣褶分明,念珠历历可数;从舟子仰面,不必摇桨可见风平浪静。画面是如此的和谐统一。

本题考查文言文内容理解。读懂文言文,理解文言文大意。在文中找到对应句,分析归纳“奇巧”的特点,根据题目要求介绍核舟“奇巧”的表现即可。

9.【答案】因为这只核舟两头尖尖,中间部分较为厚实且有高度,所以首先介绍中间部分,这是这条船视觉上的“主体”。窗上又刻有苏轼《赤壁赋》《后赤壁赋》中写景的名句,可以使读者通过想象感知苏轼当年泛舟赤壁时的优美环境。先介绍核舟的中间部分,不仅可以引人入胜,而且可以使读者初步感受这个环境中的特殊氛围。

【解析】核舟的形状突出特点,中间部分相对厚实且有高度,成为视觉上的主体。这解释了为何作者选择首先介绍中间部分。提到窗上刻有苏轼的名句,这使读者能够通过想象感受到当年苏轼泛舟赤壁的美景。这一细节进一步强调了中间部分在引导读者进入情境中的重要性。最后,解析指出先介绍中间部分的好处,即引人入胜并让读者初步感受特殊氛围。这种安排有助于吸引读者的兴趣,并为后续的描述奠定基础。

故答案为:因为这只核舟两头尖尖,中间部分较为厚实且有高度,所以首先介绍中间部分,这是这条船视觉上的“主体”。窗上又刻有苏轼《赤壁赋》《后赤壁赋》中写景的名句,可以使读者通过想象感知苏轼当年泛舟赤壁时的优美环境。先介绍核舟的中间部分,不仅可以引人入胜,而且可以使读者初步感受这个环境中的特殊氛围。

本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

10.【答案】(1)示例:秉承工匠精神,铸造中国品牌。

(2)示例:35年来,您坚守了自己的梦想,唱响了时代的敬业之歌,谱写了人生完美的篇章!向您致敬,可爱的航空手艺人!

【解析】⑴ 本题考查漫画的理解与宣传语的拟写。 左边是一个刻着“中国品牌”的大石碑,右边是一个工匠在打造这个石碑,并有“工匠精神”四个小字表现他此时的心理活动。可见漫画寓意为:打造中国品牌靠的是工匠精神。据此可拟写宣传语如:秉承工匠精神,打造中国品牌。

⑵ 本题考查观点的表达。就材料中的胡双钱事例,对他的这种“工匠精神”表示赞美,并用上一种修辞即可。

故答案为:⑴考查漫画的理解与宣传语的拟写。 秉承工匠精神,铸造中国品牌。

⑵ 35年来,您坚守了自己的梦想,唱响了时代的敬业之歌,谱写了人生完美的篇章!向您致敬,可爱的航空手艺人!

⑴漫画题所选的漫画,多数是贴近生活实际的,给考生一种似曾相识的亲切感、幽默感。解答时要“四看一联系”。语句要通顺。

⑵ 本题考查学生的语言表达能力。依据材料表达感想,作答时,一定要紧紧围绕材料中的某些关键词语来表达,有必要在答案中出现材料中的一些关键字词,表达时,语意要清晰连贯,不能有语病。

11.【答案】(1)D

(2)A

(3)①那人的眼睛正视着(茶炉),神色平静,好像在听茶水烧开了没有的样子。

②舟大小约有二寸,船篷、桅杆、船橹、船舵都具备。

(4)[甲]文前三段采用了空间顺序来说明,条理清晰,脉络分明,遵循事物内在的逻辑。

(5)木头;概括,简略;赞美了雕刻者的高超技艺,显示了我国古代工艺的卓越成就

【解析】(1)A.在/停留;

B.说/告诉;

C.成为/作为;

D.都。

(2)A.有误,结合文言文第一段“船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之--珠可历历数也”可知,文段对于鲁直的外貌、穿着并没有进行详细地描写。

BCD.正确。

(3)本题考查文言文句子翻译。①中重点词语有:端:正;寂:平静。②中重点词语有:可:大约;咸:都;具:具备。

(4)本题考查说明顺序。说明顺序分为:空间顺序,时间顺序,逻辑顺序。结合“船头”“舟尾”“其船背”可知,前三段是分别介绍了船的不同位置,采用了空间顺序,这样的说明顺序,可以使得文章在介绍核舟的时候条理更加清晰,层次更加分明,而且把船头放在第一个介绍,并且是详细地介绍,也很好地突出了“大苏泛赤壁云”的主题。

(5)本题考查内容理解、提炼和概括。结合乙文“成化间,一乐工能刻木为舟”可知,乙文的使用材料为“木头”。结合乙文“大可二寸,篷桅橹舵成具。二人对酌于中,壶觞短订满案,一人挽篷索,一人握橹,一人运舵,皆有机能动。置之水中,能随风而行,略无欹侧”可知,乙文的木头上也有五个人,但是对五人的刻画非常的简略,是高度概括的。结合甲文最后一句“嘻,技亦灵怪矣哉”,以及乙文的最后一句“一舟必需白金一两,好事者竞趋焉”,再结合对小舟的描绘可知,两篇文章都赞美了雕刻者的技艺高超,显示了我国古代工艺美术的卓越成就。

故答案为:(1)D

(2)A

(3) ①那人的眼睛正视着(茶炉),神色平静,好像在听茶水烧开了没有的样子。②舟大小约有二寸,船篷、桅杆、船橹、船舵都具备。

(4) [甲]文前三段采用了空间顺序来说明,条理清晰,脉络分明,遵循事物内在的逻辑。

(5)木头;概括,简略;赞美了雕刻者的高超技艺,显示了我国古代工艺的卓越成就

(1)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

(2)(5)本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

(3)本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

(4)本题考查说明文的顺序。 说明的顺序有三种:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。分析说明的顺序可以从内容、找重点词句的角度入手。

【参考译文】

【甲】

船头坐着三个人,中间戴着高高的帽子、胡须浓密的人是苏东坡,佛印位于右边,黄鲁直位于左边。苏东坡、黄鲁直共同看着一幅书画长卷。东坡右手拿着卷的右端,左手轻按在鲁直的背上。鲁直左手拿着卷的左端,右手指着画卷,好像在说着什么。东坡露出右脚,鲁直露出左脚,各自略微侧着身子,他们互相靠近的两膝,都被遮蔽在画卷下边的衣褶里。佛印极像弥勒佛,袒胸露乳,抬头仰望,神情和苏东坡、黄鲁直不相类似。他平放着右膝,弯曲着右臂支撑在船上,并且竖起他的左膝,左臂上挂着一串念珠靠着左膝——念珠可以清清楚楚地数出来。

船尾横放着一支船桨。船桨的左右两边各有一名撑船的人。位于右边的撑船者梳着椎形发髻,仰着脸,左手倚着一根横木,右手扳着右脚趾头,好像在大声呼喊的样子。位于左边的撑船者右手拿着一把蒲葵扇,左手抚摸着炉子,炉子上有个水壶,那个人的眼光正视着茶炉,神色平静,好像在听茶水烧开了没有的样子。

那只船的顶部较平,就在上面刻上名字,文字是“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,字迹细得像蚊子脚,笔画清楚明白,颜色是黑的。又用上一颗篆字图章,文字是“初平山人”,颜色是红的。

总计一条船上,刻了五个人;刻了八扇窗户;刻了竹篷、船桨、炉子、茶壶、手卷、念珠各一件;对联、题名和篆文,刻的字共三十四个。可是计算它的长度竟然不满一寸。原来是挑选长而窄的桃核雕刻而成的。嘻,技艺也真灵巧奇妙啊!

【乙】

在成化年间,有一个乐工擅长雕刻木头制作小船。这些船的大小大约只有两寸,但是船上的篷、桅杆、橹、舵等一应俱全。在船上,有两个人相对坐着喝酒,桌子上摆满了酒壶和酒杯,还有各式各样的菜肴和点心。一个人正在拉着篷索,另一个人则握着橹,还有一个人正在操纵舵,所有这些动作都设计得十分巧妙,能够活动自如。

当把这些小船放在水中时,它们能够随着风的吹动而行驶,一点都不会倾斜或翻覆。每制作这样一只小船,乐工都会收取白银一两作为报酬,尽管如此,那些喜欢新奇事物的人们还是争相购买。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读