【2025春人教八下物理精彩课堂(教案)】7.1 力

文档属性

| 名称 | 【2025春人教八下物理精彩课堂(教案)】7.1 力 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 750.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 13:10:26 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 物理学科

【2025春人教八下物理精彩课堂(素材+教案)】

7.1 力

方式一 【情境导入】

观看艄公撑篙的视频,思考以下问题:

图7 1 1

使用一根竹篙,艄公就能让竹排快速前行,灵活调整前进的方向(图7 1 1)。你注意过没有,让竹排前行时,艄公是怎么撑篙的 让竹排转弯时,艄公又是怎么撑篙的

方式二 【问题导入】

教师组织:分组吹气球,然后想办法将气球弄破。学生列举所采用的方法:扎、挤、吹……

教师设问:在我们的生活中什么时候用到了力 学生列举事例:推车、搬桌子、踢足球、玩溜溜球……

教师引导:请同桌之间拉钩、击掌、掰手腕……体会施力和受力的感觉。

导入语:你对力有了什么样的感受 下面让我们一起来探究有关力的神奇世界吧!

方式三 【情境导入】

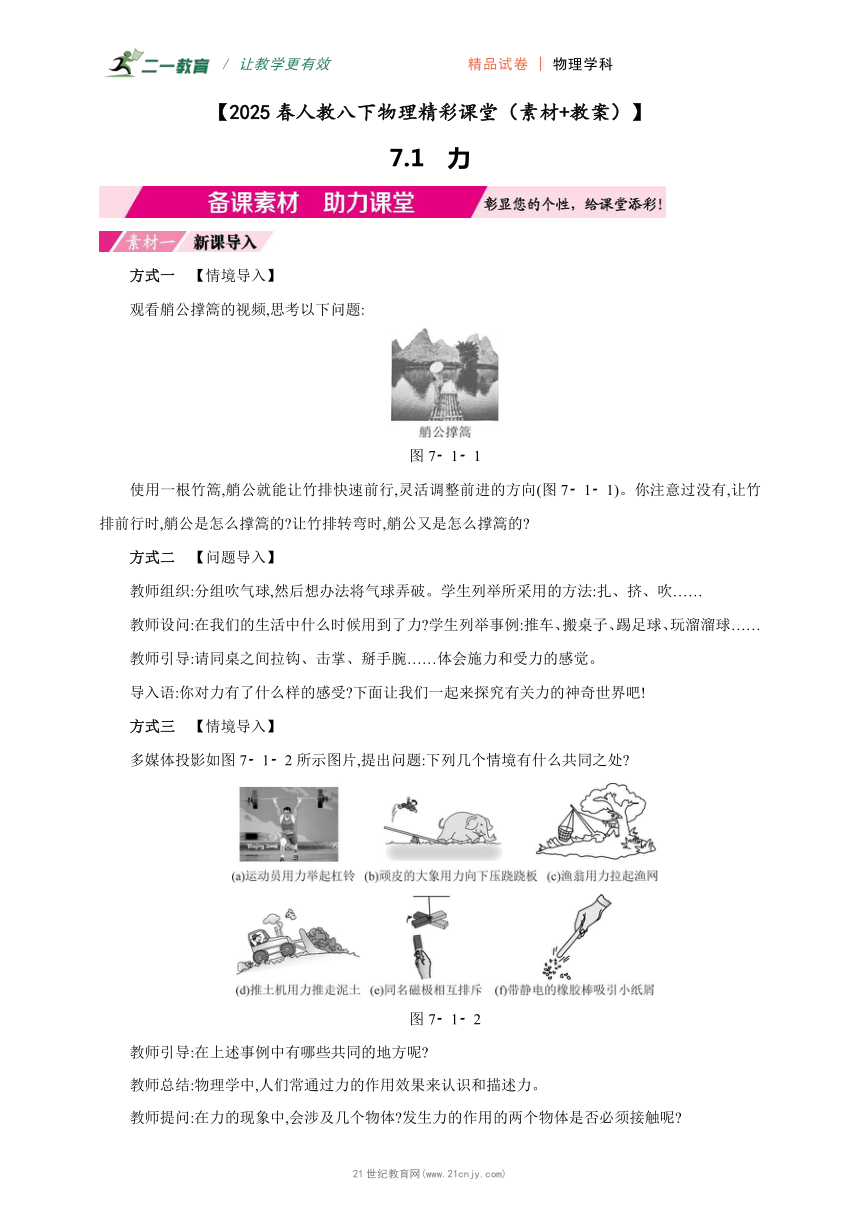

多媒体投影如图7 1 2所示图片,提出问题:下列几个情境有什么共同之处

图7 1 2

教师引导:在上述事例中有哪些共同的地方呢

教师总结:物理学中,人们常通过力的作用效果来认识和描述力。

教师提问:在力的现象中,会涉及几个物体 发生力的作用的两个物体是否必须接触呢

导入语:带着这些问题,让我们开始今天有关力的探究学习。

详见电子资源

1.实验改进:力的作用效果的演示改进

教材演示实验设计的不足:

(1)选用器材全为固体,易对学生产生误导,以为力的作用效果只发生在固体之间。

(2)实验形式全为演示实验,学生没有亲身体验。

(3)所设计的演示实验现象都很明显,而对力的作用效果不明显的现象没有进行探究,会让学生误认为力产生的效果只发生在部分物体上。

[改进]

(1)增加学生实验:小组内学生吹气球后,释放,观察气球运动状态的变化。(可观察到气球从静止状态变为运动状态)

优点:①加深了学生对“力的作用效果”在气体、液体、固体间均可发生的理解,使学生能够全面了解“运动状态发生改变”的含义。

②为本节讲解“力的作用是相互的”埋下了伏笔。

③为后面热机原理的讲解奠定了基础。

(2)演示实验改为两个分组实验:一是两手用力拉橡皮筋,二是两个气球相互挤压。

①器材:橡皮筋、两个充气气球。

②步骤:a.两手朝相反方向拉橡皮筋,观察橡皮筋发生的现象;

b.两手各拿一个气球并相互挤压,观察气球发生的现象。

优点:①使学生亲身体验探究过程,掌握探究方法。②为本节讲解“力的作用是相互的”埋下了伏笔。③鼓励学生多利用身边实物作为实验器材,大力开展课外实验,培养学生科学探究精神。

2.转换法演示力的作用效果

本节课可增补一个演示实验:玻璃瓶被挤压发生形变。

(1)器材:椭圆形厚玻璃瓶、水、红墨水、细塑料管、软木塞、烧杯。

(2)步骤:将椭圆形厚玻璃瓶装满染色的水,并用带有细管的软木塞将瓶口塞紧,然后沿着不同的方向用力挤压玻璃瓶,将实验现象投影到屏幕上,观察细管中液柱的变化。通过这个演示,可以深层次理解力作用在任何物体上都会使其发生形变,同时为后面探究“物体的弹性形变”埋下了伏笔,也启发了学生如何科学使用器材,利用转换法来研究实验现象,培养学生科学、认真、爱动脑的态度。

[中考解读] 力的概念、力的三要素及示意图、力的作用效果是中考常考内容,一般是将力的两种作用效果同时进行考查,单独考查的情形比较少,也经常考查利用力的相互性解释生活中有关力的现象。考查题型一般为选择题、填空题以及作图题。

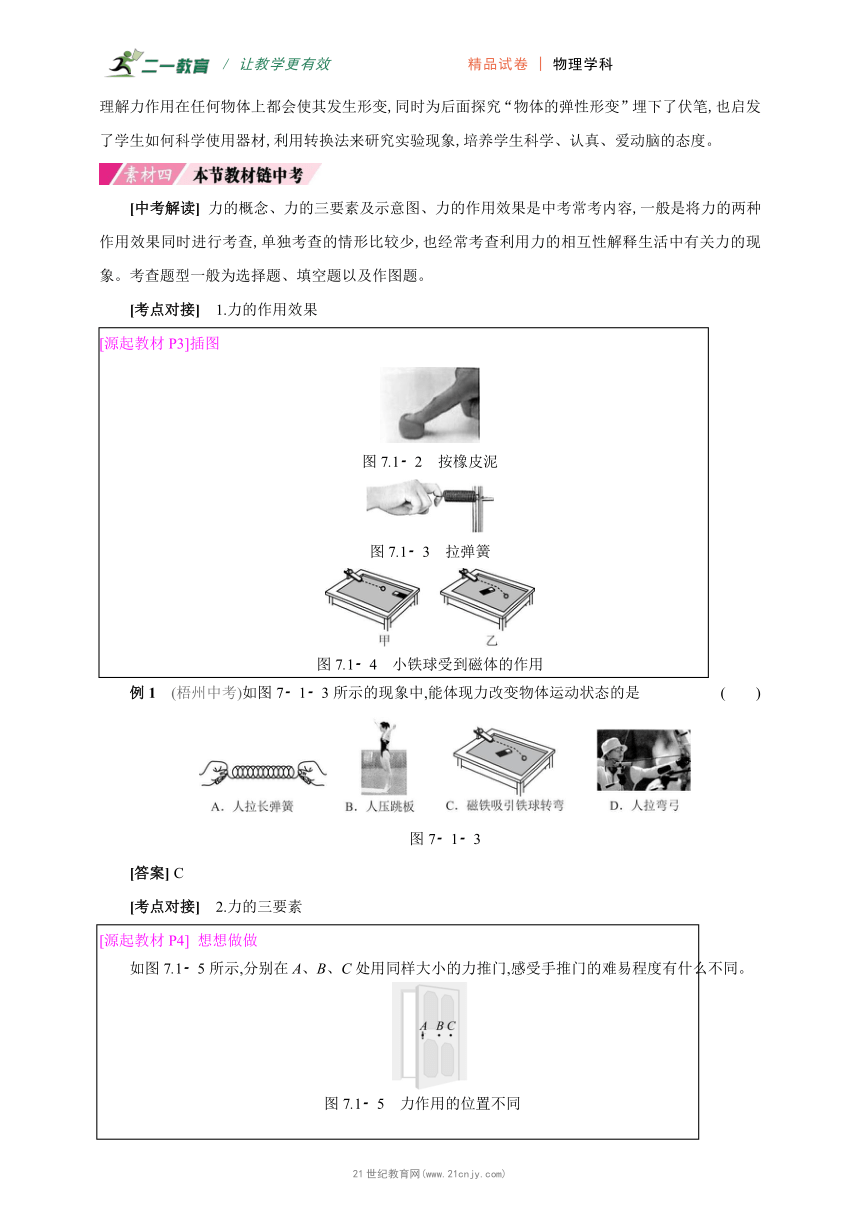

[考点对接] 1.力的作用效果

[源起教材P3]插图

图7.1 2 按橡皮泥

图7.1 3 拉弹簧

图7.1 4 小铁球受到磁体的作用

例1 (梧州中考)如图7 1 3所示的现象中,能体现力改变物体运动状态的是 ( )

图7 1 3

[答案] C

[考点对接] 2.力的三要素

[源起教材P4] 想想做做

如图7.1 5所示,分别在A、B、C处用同样大小的力推门,感受手推门的难易程度有什么不同。

图7.1 5 力作用的位置不同

例2 (福建中考)如图7 1 4所示,用大小相同的力,分别在不同位置按图示方向开门,最容易的是 ( )

图7 1 4

[答案] C

[考点对接] 3.力的示意图

[源起教材P4]插图

图7.1 6 用100 N的力拉车

例3 (山西中考)杂技在我国历史悠久,是力量与柔韧完美结合的传统艺术,如图7 1 5甲所示是杂技演员正在表演的情境。请你在图乙中画出演员A被托举且静止时受力的示意图。

图7 1 5

[答案] 如图7 1 6所示

图7 1 6

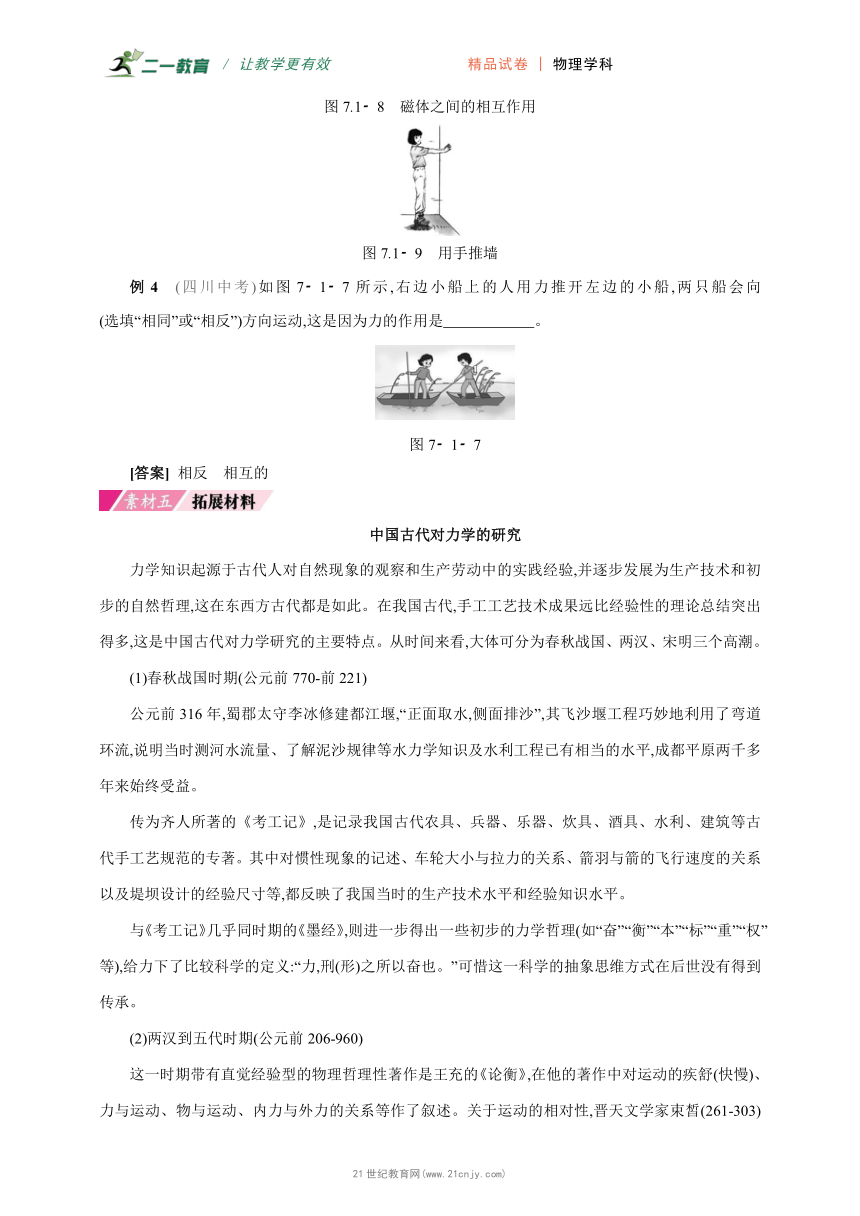

[考点对接] 4.力的相互性

[源起教材P5] 想想做做

1.如图7.1 8所示,在靠得较近的甲、乙两辆小车上分别放一个磁体,松手后观察发生的想象。

2.让一位同学穿上旱冰鞋推墙(图7.1 9),观察发生的现象。

图7.1 8 磁体之间的相互作用

图7.1 9 用手推墙

例4 (四川中考)如图7 1 7所示,右边小船上的人用力推开左边的小船,两只船会向 (选填“相同”或“相反”)方向运动,这是因为力的作用是 。

图7 1 7

[答案] 相反 相互的

中国古代对力学的研究

力学知识起源于古代人对自然现象的观察和生产劳动中的实践经验,并逐步发展为生产技术和初步的自然哲理,这在东西方古代都是如此。在我国古代,手工工艺技术成果远比经验性的理论总结突出得多,这是中国古代对力学研究的主要特点。从时间来看,大体可分为春秋战国、两汉、宋明三个高潮。

(1)春秋战国时期(公元前770-前221)

公元前316年,蜀郡太守李冰修建都江堰,“正面取水,侧面排沙”,其飞沙堰工程巧妙地利用了弯道环流,说明当时测河水流量、了解泥沙规律等水力学知识及水利工程已有相当的水平,成都平原两千多年来始终受益。

传为齐人所著的《考工记》,是记录我国古代农具、兵器、乐器、炊具、酒具、水利、建筑等古代手工艺规范的专著。其中对惯性现象的记述、车轮大小与拉力的关系、箭羽与箭的飞行速度的关系以及堤坝设计的经验尺寸等,都反映了我国当时的生产技术水平和经验知识水平。

与《考工记》几乎同时期的《墨经》,则进一步得出一些初步的力学哲理(如“奋”“衡”“本”“标”“重”“权”等),给力下了比较科学的定义:“力,刑(形)之所以奋也。”可惜这一科学的抽象思维方式在后世没有得到传承。

(2)两汉到五代时期(公元前206-960)

这一时期带有直觉经验型的物理哲理性著作是王充的《论衡》,在他的著作中对运动的疾舒(快慢)、力与运动、物与运动、内力与外力的关系等作了叙述。关于运动的相对性,晋天文学家束皙(261-303)说过:“乘船以涉水,水去而船不徙矣。”(《隋书·天文志》);晋葛洪(283-363),号抱朴子,在其著作《抱朴子·内篇·塞难》中说:“游云西行,而谓月之东驰。”《晋书·卷十一·天文志》更将这一相对运动的思想用于解释天体运行:“天旁转如推磨而左行,日月右行,随天左转,故日月实东行,而天牵之以西没。譬之蚁行磨石之上,磨左旋而蚁右去,磨疾而蚁迟,故不得不随磨以左回焉。”有极大价值的是至少成书于东汉时代的《尚书纬·考灵曜》(著者不详,收入明代孙毅编纂的《古微书》卷——《尚书纬》),该书在提出“地有四游,冬至地上行北而西三万里,夏至地下行南而东三万里,春秋二分是其中矣”的同时,提出了著名论断:“地恒动而人不知,譬如闭舟而行,不觉舟之运也。”这种对运动相对性的观点,《考灵曜》比伽利略的《对话》至少早1500年,此观点证明了我国古代物理思想达到过的高度。

这一时期在机械、水力等技术发展基础上物理思想活跃,但是对物理现象很少作定量叙述。

(3)宋元明时期(960-1644)

宋代曾公亮(997-1087)在《武经总要》这一军事著作中除记载兵工机械、枪炮、军用油泵(“猛火油柜”)等外,还在《寻水泉法》中详载了虹吸管(“渴乌”),虹吸管在《后汉书·张让传》及唐代《通典》中都有记载,包括“取大竹去节”,“油灰黄蜡固封,竹首插入水中五尺”,烧火使“火气潜通”入水,“则水自中逆上”等。

宋应星(1587-1644)的《天工开物》是明代农业和手工业生产技术的百科全书,在卷十五《佳兵篇》中记述了测试弓弦弹力大小的方法:“凡试弓力,以足踏弦就地,秤钩搭挂弓腰,弦满之时,推移秤锤所压,则知多少。”方法十分巧妙。该书在我国失传300多年,于1926年才由日本找回翻印本。

总的来说,我国古代力学知识与古代精湛的工艺技术往往密不可分,但各时期对技术知识的整理汇集、研究提高、保存流传都未受到重视,致使技术特别是科技理论不能形成明显的生产力。

第七章 力

第1节 力

教 材 解 读 本节是学生学习力学的入门课和基础课。力是物理学中最重要、最基本的概念之一,学生对力的概念的正确理解和对力的作用效果的掌握是学好初中力学的基础,对后续课程的理解与吸收有重要作用。 由于力的概念比较抽象,所以本节从实际生活出发,引出力的概念,然后对力的作用效果、力的三要素、力的示意图依次展开学习。本节课的教学对后续课程的进行起着奠基石的作用。

学 习 目 标 物理观念 1.知道力的概念和力的单位。 2.认识力的作用效果。 3.知道力的三要素,能用力的示意图表示力。

科学思维 通过学生自主实验对力的概念进行模型建构。

科学探究 1.通过活动和生活经验感受力的作用效果。 2.了解物体间力的作用是相互的,并能解释有关现象。

科学态度 与责任 1.在观察体验过程中,培养学生的科学态度。 2.从用力的示意图表示力的事例中认识科学方法的价值。

重难 点处 理 重点:力的作用效果和力的三要素。建议从学生熟悉的一些涉及力的生活情境、自然情境中归纳出力的初步概念,然后引导学生通过一些简易实验,体验力的作用效果和力的作用的相互性,让学生形成一个有关力的初步印象,进而以“推门实验”为例引出力的三要素。 难点:力的示意图。在物理学习中,常常把有关的现象和过程用图来表现,比如光学中的光路图。教学中教师一定要让学生明确作图要领,注意培养学生的识图和画图技能。

合 作 探 究 探究课题:力的作用效果。 器材准备:橡皮泥、小钢球、磁体、弹簧、锯条、铁丝、纸等。 探究过程:建议教师充分放手,让学生独立完成探究过程。在探究过程中让学生充分体验力是怎样改变物体的运动状态的,同时认识到一个物体不会发生力的作用,另外观察物体受到力的作用时形状的变化。 总结归纳:力的作用效果:一是可以改变物体的运动状态;二是可以使物体发生形变。

教 学 反 思 在讲解力的作用效果时,具体过程为:观看踢足球的视频,让学生总结出力可以使物体的运动状态发生改变,然后通过放大画面让学生看到,在力使物体(足球)的运动状态改变的同时也使物体(足球)的形状发生了变化。在处理此问题时可以提出:为什么有些形变我们看不见 然后手握酒瓶,让学生观察玻璃酒瓶的形变,可以用细玻璃管中液面的变化将玻璃酒瓶的微小形变放大,继而联系前面声学中的几个实验,加深学生对物理学中常用的研究方法——放大法的理解。

典案一 教学设计①

教师活动 学生活动 设计意图

【导入新课】 观看视频:艄公撑篙。 思考:使用一根竹篙,艄公就能让竹排快速前行,灵活调整前进的方向。你注意过没有,让竹排前行时,艄公是怎么撑篙的 让竹排转弯时,艄公又是怎么撑篙的 观看视频并思考。 感受力在生活中的应用,激发学生学习物理的兴趣。

【探究新知】 一、力 1.为了方便研究艄公撑篙的过程,我们将生活中的物品分别类比船和篙,请同学们完成下面的活动任务: 活动1:用直尺弹起橡皮; 活动2:用磁铁、弹簧、皮筋等让小球动起来; 活动3:将大球变为多个小球; 活动4:面向墙壁站立在滑板上,使人远离墙面; 活动5:将两车靠近,松手后两车相向而行; 活动6:将两车靠近,松手后两车相背而行。 并在表格中填写物体间的相互作用情况。 请根据表格信息,说说看活动任务中的物体之间都有什么共同特点 小组实验并填表格: 物体1作用物体2物体变化直尺弹起橡皮直尺形状改变、橡 皮加速磁铁吸引小球小球运动速度和方向改变人压缩弹簧弹簧形 状改变

在学生实验中体验什么是力,力的作用效果是什么,引导学生从生活走向物理。

2.归纳力的概念 以上现象的共同点:物体——作用——物体。有力存在时,总有一个物体对另一个物体发生了作用,推、拉、挤、打击、吸引、举起、排斥等都是对作用的具体描绘。所以,力是物体对物体的作用。 3.提出施力物体和受力物体的概念 一个力的产生必与两个物体有关,对一个力来说,一定有施力物体也一定有受力物体。让学生举例,并指出施力物体和受力物体,加深对“力是物体对物体的作用”的理解。如人用绳子提桶时,对于桶而言,谁是施力物体 是手还是绳子 4.力的单位 为了描述力的大小,在物理学中对力的单位作出规定:在国际单位制中,力的单位是牛顿,简称牛,符号是N。 体验:托起两个鸡蛋所用的力大约为1 N;成年男子右手的最大握力约是700 N;一名质量是40 kg的同学对水平地面的压力大约是400 N;等等。 二、力的作用效果 请仔细观察各活动过程,将上述活动中的力的作用效果,进行分类: ①②③⑤和④⑥⑦⑧中力的作用效果分别是什么呢 艄公撑篙的过程中溅起水花以及长篙被压弯的情境中,力的作用效果分别是什么呢 物体1作用物体2物体变化弹簧弹出小球小球加速人拉伸皮筋皮筋形 状改变皮筋弹出小球小球加速人捏大球大球形 状改变人推墙墙发生 微小形变墙推人人加速 后退车1/ 车2吸引车2/ 车1两车相 向运动车1/ 车2排斥车2/ 车1两车反 向运动

学生动手实验、仔细观察、认真思考、讨论交流。 学生对力的作用效果进行分类:①②③⑤;④⑥⑦⑧。 归纳总结: 力的作用效果分为两种,一种是力可以改变物体的形状,如:①②③⑤;一种是力可以改变物体的运动状态,如:④⑥⑦⑧。 溅起水花表明力可以改变物体的运动状态;长篙被压弯表明力可以改变物体的形状。 从形象到抽象,符合认识规律,学生易于接受力的概念。

三、力的三要素和力的示意图 (一)力的三要素 1.提出问题: ①水花溅起时的方向、高度与力的哪些因素有关 ②长篙被压弯的程度、方向、位置与力的哪些因素有关 2.思考问题:引导学生根据前面观察力作用效果的实验结合图示以及学生的生活经验进行论证。 (1)踢球时,用的力越大,球飞得越远,说明了什么 (2)对球施加不同方向的力,球向不同的方向运动,说明了什么 (3)两个人推门的情境,说明了什么 3.归纳总结:力的作用效果是由力的大小、方向和作用点所决定的。 物理学中,把力的大小、方向和作用点叫作力的三要素。 (二)力的示意图 学生活动:让学生看课本“力的示意图”的内容,了解什么是力的示意图。交流讨论力的示意图是如何表示力的大小、方向、作用点的。 根据力的三要素,我们可以用作图的方法把“力”形象地表示出来,这叫作力的示意图。具体的作法是:从力的作用点起,沿力的方向画一条线段,在线段的末端标上箭头。线段的长度表示力的大小,箭头的方向表示力的方向,线段的起点或终点表示力的作用点。 四、力的作用是相互的 从生活中的经验可以知道,用手提一桶水时,会感到水桶同时也在向下拉手;用脚踢球时,脚也会感到疼。为什么我们对物体施加力的作用的同时,自己也会有受力的感觉呢 学生体验:请同学们用手拍桌子,双手互拍,提书包,拉橡皮筋……体会一下手对这些物体施力时,手有什么感觉。 学生猜想:可能与力的大小、方向、作用点有关。 学生动手实验、仔细观察、认真思考、讨论交流。 从形象到抽象,符合认识规律,学生易于接受力的概念。

引导学生通过对施力物体和受力物体的分析,找出作用力和反作用力的特点。 (1)向上提书包,你对书包用力了,你是否感觉到了书包也在拉你 (提书包的手同时受到书包向下的拉力) (2)两名学生两只手互相拍打:伸出手去,让一名同学打你的手,你感到疼吗 打你的同学也感到疼吗 (打的同学感到疼,说明他的手也被打了) 归纳总结: 一个物体在对其他物体施加力的同时,也要受到其他物体对它施加的力,因此,物体间力的作用是相互的。 力总是成对出现的,我们把其中的一个力叫作作用力,另一个力叫作反作用力。 学生举例分析:投影“用手拍桌子”的图片,指出施力物体和受力物体,说明两个物体互为施力物体,互为受力物体。 课堂小结(略) 课堂练习(略) 布置作业(略)

温馨提示:为满足广大一线教师的不同教学需求,特新增“典案二 教学设计②”,

内含多种授课方式不同的教学设计案例,word排版,可编辑加工,方便使用。

内容详见电子资源。

典案三 导学设计

学点1:力

观察以下图片,根据如图7 1 8所示动作在空白处填上适当的动词。

图7 1 8

问题1:为了研究问题方便,在物理学中常把生活中所说的“推”“拉”“吸引”等概括为“作用”。我们可以说,力是 物体 对 物体 的作用。

问题2:发生作用的两个物体,一个是 施力 物体,另一个是 受力 物体。

问题3:在物理学中,力用符号F表示,它的单位是 牛顿 ,简称 牛 ,符号是 N 。

学点2:力的作用效果

问题1:如图7 1 9所示,用力按橡皮泥时,橡皮泥的 形状 发生了变化。用力拉或压弹簧时,弹簧的 形状 也发生了变化。可见,力能改变物体的 形状 ,使它发生 形变 。

图7 1 9

问题2:在完成教材P3演示实验的基础上,分析如图7 1 10所示运动场景。

图7 1 10

如图(a)所示,投篮时,运动员对篮球施加力的作用,篮球由 静止 变为 运动 ;

如图(b)所示,守门员对足球施加力的作用时,足球由 运动 变为 静止 ;

如图(c)所示,运动员垫球时,排球的 运动方向 和速度大小发生改变;

如图(d)所示,起跑时,运动员的速度逐渐 变大 。

我们把上述几种情况都叫作“物体的 运动状态 ”发生了变化,以上事例说明:力可以改变物体的 运动状态 。

结论:力的作用效果:力可以 改变物体的运动状态 ;力可以 改变物体的形状 。

学点3:力的三要素和力的示意图

问题1:打台球时,击球的力越大,球运动得越远;改变用力的方向,球运动的方向也会发生变化。这说明力的 大小 、 方向 影响力的作用效果。

问题2:如图7 1 11所示,分别在A、B、C处用同样大小的力推门,感受到手推门的难易程度不同,在 C 点用力门不易被推动,在 A 点用力门易被推动,说明力的 作用点 不同,力的作用效果不同。

图7 1 11

问题3:力的大小、方向、作用点都会影响力的作用效果。我们把力的 大小 、 方向 和 作用点 叫作力的三要素。

问题4: 在研究力的问题中,为了简单、方便地表示力,物理学中通常用一条带箭头的线段表示力。在受力物体上沿着力的方向画一条线段,在线段的末端画一个箭头表示力的 方向 ,线段的起点或终点表示力的 作用点 。在同一图中,力越大,线段应该越 长 ,这种表示力的方法叫作 力的示意图 。

学点4:力的作用是相互的

问题1:如图7 1 12甲所示实验,两个磁体之间存在相互排斥的力,左边的磁体会给右边磁体一个力,使其向 右 运动,同时右边的磁体也会给左边磁体一个力,使其向 左 运动。

图7 1 12

问题2:在图乙中,该同学穿着旱冰鞋推墙时,给墙一个力,此时墙 不动 (选填“动”或“不动”),但是人却向 后 (选填“前”或“后”)运动,说明墙同时也给该同学 力 的作用。

结论:实验结果表明,一个物体对另一个物体施力时, 另一个 物体也同时对它施加力的作用,也就是说,物体间力的作用是 相互 的。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【2025春人教八下物理精彩课堂(素材+教案)】

7.1 力

方式一 【情境导入】

观看艄公撑篙的视频,思考以下问题:

图7 1 1

使用一根竹篙,艄公就能让竹排快速前行,灵活调整前进的方向(图7 1 1)。你注意过没有,让竹排前行时,艄公是怎么撑篙的 让竹排转弯时,艄公又是怎么撑篙的

方式二 【问题导入】

教师组织:分组吹气球,然后想办法将气球弄破。学生列举所采用的方法:扎、挤、吹……

教师设问:在我们的生活中什么时候用到了力 学生列举事例:推车、搬桌子、踢足球、玩溜溜球……

教师引导:请同桌之间拉钩、击掌、掰手腕……体会施力和受力的感觉。

导入语:你对力有了什么样的感受 下面让我们一起来探究有关力的神奇世界吧!

方式三 【情境导入】

多媒体投影如图7 1 2所示图片,提出问题:下列几个情境有什么共同之处

图7 1 2

教师引导:在上述事例中有哪些共同的地方呢

教师总结:物理学中,人们常通过力的作用效果来认识和描述力。

教师提问:在力的现象中,会涉及几个物体 发生力的作用的两个物体是否必须接触呢

导入语:带着这些问题,让我们开始今天有关力的探究学习。

详见电子资源

1.实验改进:力的作用效果的演示改进

教材演示实验设计的不足:

(1)选用器材全为固体,易对学生产生误导,以为力的作用效果只发生在固体之间。

(2)实验形式全为演示实验,学生没有亲身体验。

(3)所设计的演示实验现象都很明显,而对力的作用效果不明显的现象没有进行探究,会让学生误认为力产生的效果只发生在部分物体上。

[改进]

(1)增加学生实验:小组内学生吹气球后,释放,观察气球运动状态的变化。(可观察到气球从静止状态变为运动状态)

优点:①加深了学生对“力的作用效果”在气体、液体、固体间均可发生的理解,使学生能够全面了解“运动状态发生改变”的含义。

②为本节讲解“力的作用是相互的”埋下了伏笔。

③为后面热机原理的讲解奠定了基础。

(2)演示实验改为两个分组实验:一是两手用力拉橡皮筋,二是两个气球相互挤压。

①器材:橡皮筋、两个充气气球。

②步骤:a.两手朝相反方向拉橡皮筋,观察橡皮筋发生的现象;

b.两手各拿一个气球并相互挤压,观察气球发生的现象。

优点:①使学生亲身体验探究过程,掌握探究方法。②为本节讲解“力的作用是相互的”埋下了伏笔。③鼓励学生多利用身边实物作为实验器材,大力开展课外实验,培养学生科学探究精神。

2.转换法演示力的作用效果

本节课可增补一个演示实验:玻璃瓶被挤压发生形变。

(1)器材:椭圆形厚玻璃瓶、水、红墨水、细塑料管、软木塞、烧杯。

(2)步骤:将椭圆形厚玻璃瓶装满染色的水,并用带有细管的软木塞将瓶口塞紧,然后沿着不同的方向用力挤压玻璃瓶,将实验现象投影到屏幕上,观察细管中液柱的变化。通过这个演示,可以深层次理解力作用在任何物体上都会使其发生形变,同时为后面探究“物体的弹性形变”埋下了伏笔,也启发了学生如何科学使用器材,利用转换法来研究实验现象,培养学生科学、认真、爱动脑的态度。

[中考解读] 力的概念、力的三要素及示意图、力的作用效果是中考常考内容,一般是将力的两种作用效果同时进行考查,单独考查的情形比较少,也经常考查利用力的相互性解释生活中有关力的现象。考查题型一般为选择题、填空题以及作图题。

[考点对接] 1.力的作用效果

[源起教材P3]插图

图7.1 2 按橡皮泥

图7.1 3 拉弹簧

图7.1 4 小铁球受到磁体的作用

例1 (梧州中考)如图7 1 3所示的现象中,能体现力改变物体运动状态的是 ( )

图7 1 3

[答案] C

[考点对接] 2.力的三要素

[源起教材P4] 想想做做

如图7.1 5所示,分别在A、B、C处用同样大小的力推门,感受手推门的难易程度有什么不同。

图7.1 5 力作用的位置不同

例2 (福建中考)如图7 1 4所示,用大小相同的力,分别在不同位置按图示方向开门,最容易的是 ( )

图7 1 4

[答案] C

[考点对接] 3.力的示意图

[源起教材P4]插图

图7.1 6 用100 N的力拉车

例3 (山西中考)杂技在我国历史悠久,是力量与柔韧完美结合的传统艺术,如图7 1 5甲所示是杂技演员正在表演的情境。请你在图乙中画出演员A被托举且静止时受力的示意图。

图7 1 5

[答案] 如图7 1 6所示

图7 1 6

[考点对接] 4.力的相互性

[源起教材P5] 想想做做

1.如图7.1 8所示,在靠得较近的甲、乙两辆小车上分别放一个磁体,松手后观察发生的想象。

2.让一位同学穿上旱冰鞋推墙(图7.1 9),观察发生的现象。

图7.1 8 磁体之间的相互作用

图7.1 9 用手推墙

例4 (四川中考)如图7 1 7所示,右边小船上的人用力推开左边的小船,两只船会向 (选填“相同”或“相反”)方向运动,这是因为力的作用是 。

图7 1 7

[答案] 相反 相互的

中国古代对力学的研究

力学知识起源于古代人对自然现象的观察和生产劳动中的实践经验,并逐步发展为生产技术和初步的自然哲理,这在东西方古代都是如此。在我国古代,手工工艺技术成果远比经验性的理论总结突出得多,这是中国古代对力学研究的主要特点。从时间来看,大体可分为春秋战国、两汉、宋明三个高潮。

(1)春秋战国时期(公元前770-前221)

公元前316年,蜀郡太守李冰修建都江堰,“正面取水,侧面排沙”,其飞沙堰工程巧妙地利用了弯道环流,说明当时测河水流量、了解泥沙规律等水力学知识及水利工程已有相当的水平,成都平原两千多年来始终受益。

传为齐人所著的《考工记》,是记录我国古代农具、兵器、乐器、炊具、酒具、水利、建筑等古代手工艺规范的专著。其中对惯性现象的记述、车轮大小与拉力的关系、箭羽与箭的飞行速度的关系以及堤坝设计的经验尺寸等,都反映了我国当时的生产技术水平和经验知识水平。

与《考工记》几乎同时期的《墨经》,则进一步得出一些初步的力学哲理(如“奋”“衡”“本”“标”“重”“权”等),给力下了比较科学的定义:“力,刑(形)之所以奋也。”可惜这一科学的抽象思维方式在后世没有得到传承。

(2)两汉到五代时期(公元前206-960)

这一时期带有直觉经验型的物理哲理性著作是王充的《论衡》,在他的著作中对运动的疾舒(快慢)、力与运动、物与运动、内力与外力的关系等作了叙述。关于运动的相对性,晋天文学家束皙(261-303)说过:“乘船以涉水,水去而船不徙矣。”(《隋书·天文志》);晋葛洪(283-363),号抱朴子,在其著作《抱朴子·内篇·塞难》中说:“游云西行,而谓月之东驰。”《晋书·卷十一·天文志》更将这一相对运动的思想用于解释天体运行:“天旁转如推磨而左行,日月右行,随天左转,故日月实东行,而天牵之以西没。譬之蚁行磨石之上,磨左旋而蚁右去,磨疾而蚁迟,故不得不随磨以左回焉。”有极大价值的是至少成书于东汉时代的《尚书纬·考灵曜》(著者不详,收入明代孙毅编纂的《古微书》卷——《尚书纬》),该书在提出“地有四游,冬至地上行北而西三万里,夏至地下行南而东三万里,春秋二分是其中矣”的同时,提出了著名论断:“地恒动而人不知,譬如闭舟而行,不觉舟之运也。”这种对运动相对性的观点,《考灵曜》比伽利略的《对话》至少早1500年,此观点证明了我国古代物理思想达到过的高度。

这一时期在机械、水力等技术发展基础上物理思想活跃,但是对物理现象很少作定量叙述。

(3)宋元明时期(960-1644)

宋代曾公亮(997-1087)在《武经总要》这一军事著作中除记载兵工机械、枪炮、军用油泵(“猛火油柜”)等外,还在《寻水泉法》中详载了虹吸管(“渴乌”),虹吸管在《后汉书·张让传》及唐代《通典》中都有记载,包括“取大竹去节”,“油灰黄蜡固封,竹首插入水中五尺”,烧火使“火气潜通”入水,“则水自中逆上”等。

宋应星(1587-1644)的《天工开物》是明代农业和手工业生产技术的百科全书,在卷十五《佳兵篇》中记述了测试弓弦弹力大小的方法:“凡试弓力,以足踏弦就地,秤钩搭挂弓腰,弦满之时,推移秤锤所压,则知多少。”方法十分巧妙。该书在我国失传300多年,于1926年才由日本找回翻印本。

总的来说,我国古代力学知识与古代精湛的工艺技术往往密不可分,但各时期对技术知识的整理汇集、研究提高、保存流传都未受到重视,致使技术特别是科技理论不能形成明显的生产力。

第七章 力

第1节 力

教 材 解 读 本节是学生学习力学的入门课和基础课。力是物理学中最重要、最基本的概念之一,学生对力的概念的正确理解和对力的作用效果的掌握是学好初中力学的基础,对后续课程的理解与吸收有重要作用。 由于力的概念比较抽象,所以本节从实际生活出发,引出力的概念,然后对力的作用效果、力的三要素、力的示意图依次展开学习。本节课的教学对后续课程的进行起着奠基石的作用。

学 习 目 标 物理观念 1.知道力的概念和力的单位。 2.认识力的作用效果。 3.知道力的三要素,能用力的示意图表示力。

科学思维 通过学生自主实验对力的概念进行模型建构。

科学探究 1.通过活动和生活经验感受力的作用效果。 2.了解物体间力的作用是相互的,并能解释有关现象。

科学态度 与责任 1.在观察体验过程中,培养学生的科学态度。 2.从用力的示意图表示力的事例中认识科学方法的价值。

重难 点处 理 重点:力的作用效果和力的三要素。建议从学生熟悉的一些涉及力的生活情境、自然情境中归纳出力的初步概念,然后引导学生通过一些简易实验,体验力的作用效果和力的作用的相互性,让学生形成一个有关力的初步印象,进而以“推门实验”为例引出力的三要素。 难点:力的示意图。在物理学习中,常常把有关的现象和过程用图来表现,比如光学中的光路图。教学中教师一定要让学生明确作图要领,注意培养学生的识图和画图技能。

合 作 探 究 探究课题:力的作用效果。 器材准备:橡皮泥、小钢球、磁体、弹簧、锯条、铁丝、纸等。 探究过程:建议教师充分放手,让学生独立完成探究过程。在探究过程中让学生充分体验力是怎样改变物体的运动状态的,同时认识到一个物体不会发生力的作用,另外观察物体受到力的作用时形状的变化。 总结归纳:力的作用效果:一是可以改变物体的运动状态;二是可以使物体发生形变。

教 学 反 思 在讲解力的作用效果时,具体过程为:观看踢足球的视频,让学生总结出力可以使物体的运动状态发生改变,然后通过放大画面让学生看到,在力使物体(足球)的运动状态改变的同时也使物体(足球)的形状发生了变化。在处理此问题时可以提出:为什么有些形变我们看不见 然后手握酒瓶,让学生观察玻璃酒瓶的形变,可以用细玻璃管中液面的变化将玻璃酒瓶的微小形变放大,继而联系前面声学中的几个实验,加深学生对物理学中常用的研究方法——放大法的理解。

典案一 教学设计①

教师活动 学生活动 设计意图

【导入新课】 观看视频:艄公撑篙。 思考:使用一根竹篙,艄公就能让竹排快速前行,灵活调整前进的方向。你注意过没有,让竹排前行时,艄公是怎么撑篙的 让竹排转弯时,艄公又是怎么撑篙的 观看视频并思考。 感受力在生活中的应用,激发学生学习物理的兴趣。

【探究新知】 一、力 1.为了方便研究艄公撑篙的过程,我们将生活中的物品分别类比船和篙,请同学们完成下面的活动任务: 活动1:用直尺弹起橡皮; 活动2:用磁铁、弹簧、皮筋等让小球动起来; 活动3:将大球变为多个小球; 活动4:面向墙壁站立在滑板上,使人远离墙面; 活动5:将两车靠近,松手后两车相向而行; 活动6:将两车靠近,松手后两车相背而行。 并在表格中填写物体间的相互作用情况。 请根据表格信息,说说看活动任务中的物体之间都有什么共同特点 小组实验并填表格: 物体1作用物体2物体变化直尺弹起橡皮直尺形状改变、橡 皮加速磁铁吸引小球小球运动速度和方向改变人压缩弹簧弹簧形 状改变

在学生实验中体验什么是力,力的作用效果是什么,引导学生从生活走向物理。

2.归纳力的概念 以上现象的共同点:物体——作用——物体。有力存在时,总有一个物体对另一个物体发生了作用,推、拉、挤、打击、吸引、举起、排斥等都是对作用的具体描绘。所以,力是物体对物体的作用。 3.提出施力物体和受力物体的概念 一个力的产生必与两个物体有关,对一个力来说,一定有施力物体也一定有受力物体。让学生举例,并指出施力物体和受力物体,加深对“力是物体对物体的作用”的理解。如人用绳子提桶时,对于桶而言,谁是施力物体 是手还是绳子 4.力的单位 为了描述力的大小,在物理学中对力的单位作出规定:在国际单位制中,力的单位是牛顿,简称牛,符号是N。 体验:托起两个鸡蛋所用的力大约为1 N;成年男子右手的最大握力约是700 N;一名质量是40 kg的同学对水平地面的压力大约是400 N;等等。 二、力的作用效果 请仔细观察各活动过程,将上述活动中的力的作用效果,进行分类: ①②③⑤和④⑥⑦⑧中力的作用效果分别是什么呢 艄公撑篙的过程中溅起水花以及长篙被压弯的情境中,力的作用效果分别是什么呢 物体1作用物体2物体变化弹簧弹出小球小球加速人拉伸皮筋皮筋形 状改变皮筋弹出小球小球加速人捏大球大球形 状改变人推墙墙发生 微小形变墙推人人加速 后退车1/ 车2吸引车2/ 车1两车相 向运动车1/ 车2排斥车2/ 车1两车反 向运动

学生动手实验、仔细观察、认真思考、讨论交流。 学生对力的作用效果进行分类:①②③⑤;④⑥⑦⑧。 归纳总结: 力的作用效果分为两种,一种是力可以改变物体的形状,如:①②③⑤;一种是力可以改变物体的运动状态,如:④⑥⑦⑧。 溅起水花表明力可以改变物体的运动状态;长篙被压弯表明力可以改变物体的形状。 从形象到抽象,符合认识规律,学生易于接受力的概念。

三、力的三要素和力的示意图 (一)力的三要素 1.提出问题: ①水花溅起时的方向、高度与力的哪些因素有关 ②长篙被压弯的程度、方向、位置与力的哪些因素有关 2.思考问题:引导学生根据前面观察力作用效果的实验结合图示以及学生的生活经验进行论证。 (1)踢球时,用的力越大,球飞得越远,说明了什么 (2)对球施加不同方向的力,球向不同的方向运动,说明了什么 (3)两个人推门的情境,说明了什么 3.归纳总结:力的作用效果是由力的大小、方向和作用点所决定的。 物理学中,把力的大小、方向和作用点叫作力的三要素。 (二)力的示意图 学生活动:让学生看课本“力的示意图”的内容,了解什么是力的示意图。交流讨论力的示意图是如何表示力的大小、方向、作用点的。 根据力的三要素,我们可以用作图的方法把“力”形象地表示出来,这叫作力的示意图。具体的作法是:从力的作用点起,沿力的方向画一条线段,在线段的末端标上箭头。线段的长度表示力的大小,箭头的方向表示力的方向,线段的起点或终点表示力的作用点。 四、力的作用是相互的 从生活中的经验可以知道,用手提一桶水时,会感到水桶同时也在向下拉手;用脚踢球时,脚也会感到疼。为什么我们对物体施加力的作用的同时,自己也会有受力的感觉呢 学生体验:请同学们用手拍桌子,双手互拍,提书包,拉橡皮筋……体会一下手对这些物体施力时,手有什么感觉。 学生猜想:可能与力的大小、方向、作用点有关。 学生动手实验、仔细观察、认真思考、讨论交流。 从形象到抽象,符合认识规律,学生易于接受力的概念。

引导学生通过对施力物体和受力物体的分析,找出作用力和反作用力的特点。 (1)向上提书包,你对书包用力了,你是否感觉到了书包也在拉你 (提书包的手同时受到书包向下的拉力) (2)两名学生两只手互相拍打:伸出手去,让一名同学打你的手,你感到疼吗 打你的同学也感到疼吗 (打的同学感到疼,说明他的手也被打了) 归纳总结: 一个物体在对其他物体施加力的同时,也要受到其他物体对它施加的力,因此,物体间力的作用是相互的。 力总是成对出现的,我们把其中的一个力叫作作用力,另一个力叫作反作用力。 学生举例分析:投影“用手拍桌子”的图片,指出施力物体和受力物体,说明两个物体互为施力物体,互为受力物体。 课堂小结(略) 课堂练习(略) 布置作业(略)

温馨提示:为满足广大一线教师的不同教学需求,特新增“典案二 教学设计②”,

内含多种授课方式不同的教学设计案例,word排版,可编辑加工,方便使用。

内容详见电子资源。

典案三 导学设计

学点1:力

观察以下图片,根据如图7 1 8所示动作在空白处填上适当的动词。

图7 1 8

问题1:为了研究问题方便,在物理学中常把生活中所说的“推”“拉”“吸引”等概括为“作用”。我们可以说,力是 物体 对 物体 的作用。

问题2:发生作用的两个物体,一个是 施力 物体,另一个是 受力 物体。

问题3:在物理学中,力用符号F表示,它的单位是 牛顿 ,简称 牛 ,符号是 N 。

学点2:力的作用效果

问题1:如图7 1 9所示,用力按橡皮泥时,橡皮泥的 形状 发生了变化。用力拉或压弹簧时,弹簧的 形状 也发生了变化。可见,力能改变物体的 形状 ,使它发生 形变 。

图7 1 9

问题2:在完成教材P3演示实验的基础上,分析如图7 1 10所示运动场景。

图7 1 10

如图(a)所示,投篮时,运动员对篮球施加力的作用,篮球由 静止 变为 运动 ;

如图(b)所示,守门员对足球施加力的作用时,足球由 运动 变为 静止 ;

如图(c)所示,运动员垫球时,排球的 运动方向 和速度大小发生改变;

如图(d)所示,起跑时,运动员的速度逐渐 变大 。

我们把上述几种情况都叫作“物体的 运动状态 ”发生了变化,以上事例说明:力可以改变物体的 运动状态 。

结论:力的作用效果:力可以 改变物体的运动状态 ;力可以 改变物体的形状 。

学点3:力的三要素和力的示意图

问题1:打台球时,击球的力越大,球运动得越远;改变用力的方向,球运动的方向也会发生变化。这说明力的 大小 、 方向 影响力的作用效果。

问题2:如图7 1 11所示,分别在A、B、C处用同样大小的力推门,感受到手推门的难易程度不同,在 C 点用力门不易被推动,在 A 点用力门易被推动,说明力的 作用点 不同,力的作用效果不同。

图7 1 11

问题3:力的大小、方向、作用点都会影响力的作用效果。我们把力的 大小 、 方向 和 作用点 叫作力的三要素。

问题4: 在研究力的问题中,为了简单、方便地表示力,物理学中通常用一条带箭头的线段表示力。在受力物体上沿着力的方向画一条线段,在线段的末端画一个箭头表示力的 方向 ,线段的起点或终点表示力的 作用点 。在同一图中,力越大,线段应该越 长 ,这种表示力的方法叫作 力的示意图 。

学点4:力的作用是相互的

问题1:如图7 1 12甲所示实验,两个磁体之间存在相互排斥的力,左边的磁体会给右边磁体一个力,使其向 右 运动,同时右边的磁体也会给左边磁体一个力,使其向 左 运动。

图7 1 12

问题2:在图乙中,该同学穿着旱冰鞋推墙时,给墙一个力,此时墙 不动 (选填“动”或“不动”),但是人却向 后 (选填“前”或“后”)运动,说明墙同时也给该同学 力 的作用。

结论:实验结果表明,一个物体对另一个物体施力时, 另一个 物体也同时对它施加力的作用,也就是说,物体间力的作用是 相互 的。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)