【2025春人教八下物理精彩课堂(教案)】9.3 大气压强

文档属性

| 名称 | 【2025春人教八下物理精彩课堂(教案)】9.3 大气压强 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 780.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 13:24:05 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 物理学科

【2025春人教八下物理精彩课堂(素材+教案)】

9.3 大气压强

方式一 【情境导入】

魔术表演——覆杯实验:可配合播放视频《大气压强实验——杯子吸纸片》(见电子资源)。

事先取两个相同且干净的透明玻璃杯,其中一杯倒满清水(学生不一定能够发现两杯的不同)。

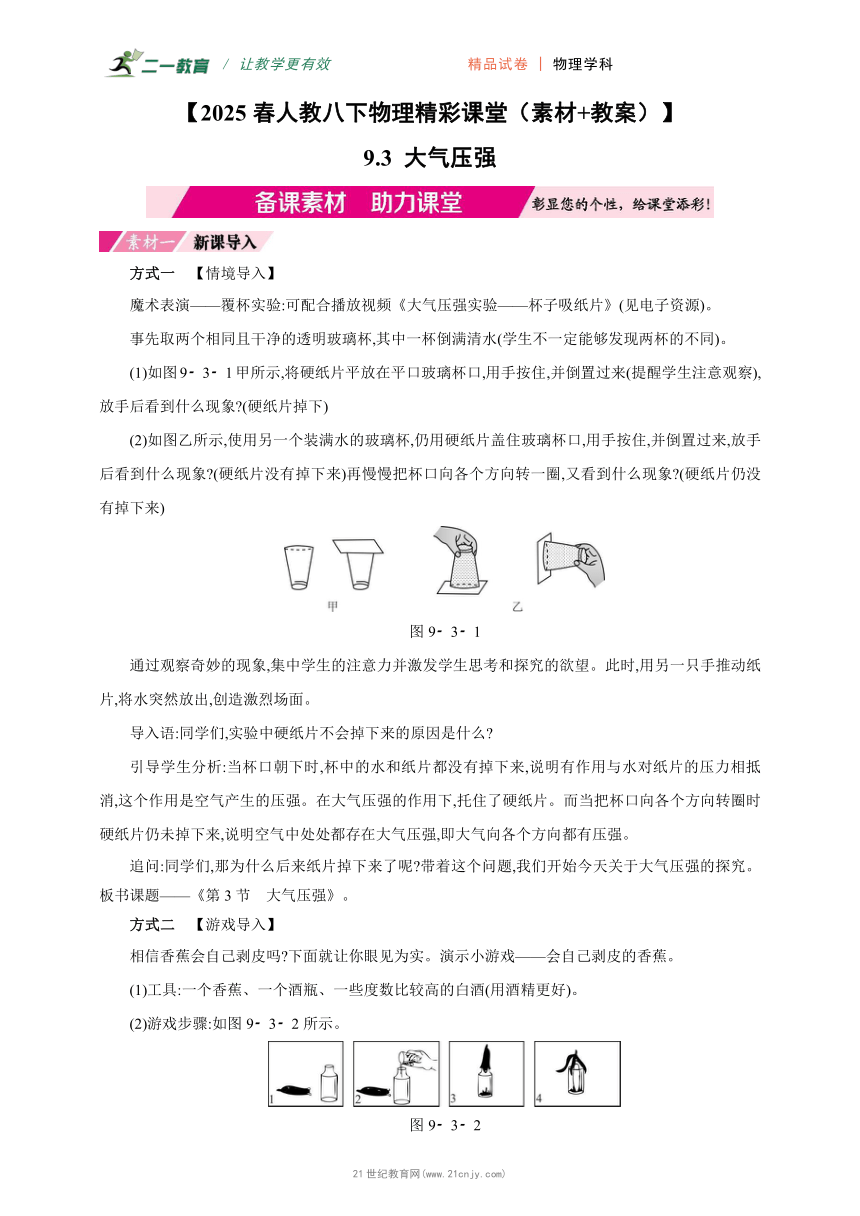

(1)如图9 3 1甲所示,将硬纸片平放在平口玻璃杯口,用手按住,并倒置过来(提醒学生注意观察),放手后看到什么现象 (硬纸片掉下)

(2)如图乙所示,使用另一个装满水的玻璃杯,仍用硬纸片盖住玻璃杯口,用手按住,并倒置过来,放手后看到什么现象 (硬纸片没有掉下来)再慢慢把杯口向各个方向转一圈,又看到什么现象 (硬纸片仍没有掉下来)

图9 3 1

通过观察奇妙的现象,集中学生的注意力并激发学生思考和探究的欲望。此时,用另一只手推动纸片,将水突然放出,创造激烈场面。

导入语:同学们,实验中硬纸片不会掉下来的原因是什么

引导学生分析:当杯口朝下时,杯中的水和纸片都没有掉下来,说明有作用与水对纸片的压力相抵消,这个作用是空气产生的压强。在大气压强的作用下,托住了硬纸片。而当把杯口向各个方向转圈时硬纸片仍未掉下来,说明空气中处处都存在大气压强,即大气向各个方向都有压强。

追问:同学们,那为什么后来纸片掉下来了呢 带着这个问题,我们开始今天关于大气压强的探究。板书课题——《第3节 大气压强》。

方式二 【游戏导入】

相信香蕉会自己剥皮吗 下面就让你眼见为实。演示小游戏——会自己剥皮的香蕉。

(1)工具:一个香蕉、一个酒瓶、一些度数比较高的白酒(用酒精更好)。

(2)游戏步骤:如图9 3 2所示。

图9 3 2

拿一个稍微熟过头的香蕉,把末端的皮剥开一点儿备用;找一个瓶口能足以让香蕉进到里面的酒瓶。在瓶子里倒入少量的白酒(或酒精),用一根燃着的火柴或燃烧的纸片把瓶内的酒精点燃,然后立即把香蕉的末端放在瓶口上,使瓶口完全被香蕉肉堵住,让香蕉皮搭在瓶口外面。

现象:你会惊奇地看到一个有趣的现象,瓶子像是具有了魔力,拼命地把香蕉往里吞吸,还发出声音。最后,香蕉肉被瓶子吸进去了,而香蕉皮却“自行”脱落,留在了瓶口。

设问:这是为什么呢 (这是因为燃烧的白酒耗尽了瓶中的氧气,瓶子里的气体压强比外面的小,因此,外面的空气把香蕉推进了瓶中。)这就涉及今天我们要学习的大气压强。

板书课题——《第3节 大气压强》。

方式三 【实验导入】

设计一个小实验:瓶吞鸡蛋。(或播放视频《吞鸡蛋实验》)

如图9 3 3所示,准备一个中医针灸用的小瓷罐和一个煮熟的去皮鸡蛋。把鸡蛋放在罐口,鸡蛋落不下去。现在将一块棉花用水粘在罐的内壁,用火柴将棉花点燃后,立即把鸡蛋放在罐口,注意观察有什么现象。

图9 3 3

实验现象:待火熄灭后,观察到鸡蛋慢慢被吸入瓶内。

导入语:这是怎么回事呢 这是由于棉花燃烧使瓶内气压降低,当瓶内气体压强小于瓶外大气压强时,鸡蛋在大气压强的作用下,被压入瓶内。想详细了解大气压强吗 好,那就进入我们今天的探究之旅吧。板书课题——《第3节 大气压强》。

详见电子资源

探究实验:测量大气压

实验1:用吸盘和测力计测量大气压

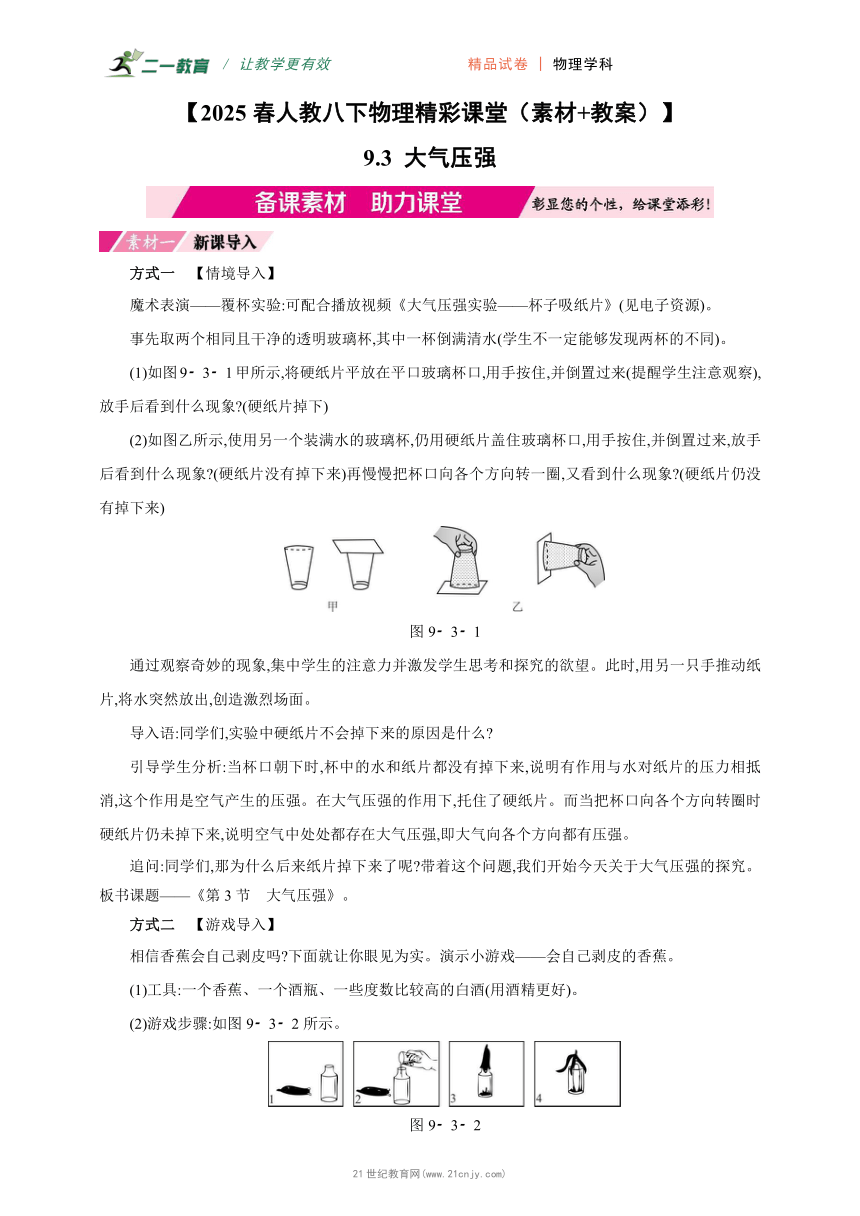

如图9 3 4所示,将一个吸盘压在玻璃板上,然后用弹簧测力计拉,直到将吸盘拉起,读出弹簧测力计的示数F,再用刻度尺测出吸盘的直径d,算出吸盘的面积S=,根据公式p==计算,即可求出大气压强的大小。

图9 3 4

图9 3 5

实验2:用注射器和弹簧测力计测量大气压

①先让注射器吸入少量水,然后将活塞推至注射器底端,当注射器的小孔充满水后,再用橡皮帽封住注射器的小孔。

②用细绳拴住注射器的颈部,使绳的另一端与弹簧测力计的挂钩相连,然后水平向右慢慢地拉动注射器筒,如图9 3 5所示,当注射器中的活塞刚开始滑动时,记下弹簧测力计的示数。

③测出注射器有刻度部分的长度L。

④根据公式p==(V为注射器的容积)计算大气压的值。

[中考解读] 本节在中考中的常考内容是:①大气压的存在;②大气压的测量;③大气压的应用;④气压与沸点的关系。大气压的存在经常通过图片或事例来考查,考查题型一般为选择题、填空题。

[考点对接] 1.大气压的存在

例1 (宁夏中考)拔火罐具有促进血液循环、缓解肌肉疼痛等功效。如图9 3 6所示,拔火罐时,用火加热玻璃罐内部后迅速扣在皮肤上,玻璃罐在 的作用下“吸”在皮肤上。请列举一个生产生活中应用该原理的实例: 。

图9 3 6

[答案] 大气压 吸管吸饮料

[考点对接] 2.大气压的测量

例2 (广州中考)(1)图9 3 7甲是托里拆利实验装置,测得当地大气压等于 mm高的水银柱所产生的压强。

图9 3 7

(2)关于图甲现象的成因,十七世纪有两种观点。观点一:否认大气压存在,玻璃管内本应充满液体,液面下降是因为管内的部分液体变成气体,管内气体越多,液面下降越多。观点二:管内液面上方是真空,大气压支撑起液柱。帕斯卡为了验证哪种观点正确,将两根长12 m、规格相同的玻璃管分别装满水和酒,倒置在相应液体槽中,酒的密度比水小,且比水易变成气体,若观点一正确,应出现图乙中 图的现象。若观点二正确,应出现图乙中 图的现象。

[答案] (1)734 (2)A C

[考点对接] 3.气压与高度和沸点的关系

例3 (河北中考)制作简易气压计,观察大气压随高度的变化。

图9 3 8

(1)如图9 3 8所示,在玻璃瓶中倒入适量红色的水,将插有玻璃管的橡皮塞塞紧瓶口,红水升到玻璃管一定的高度,但高度不够,你应 ,使水上升到瓶口以上适当位置,这就制成了简易气压计。

(2)将简易气压计从四楼移到一楼过程中,发现玻璃管内水柱 ,说明 。

(3)小明将简易气压计放在阳光下,过一会儿,他发现玻璃管内水柱发生了变化,该现象说明,简易气压计的测量结果会受到 影响。

[答案] (1)往玻璃瓶内吹气

(2)下降 大气压随高度的减小而增加 (3)温度

材料一——笔杆上的小孔有什么功用

圆珠笔和墨水笔笔杆上,都有一个小孔,这个小孔有什么功用呢

笔杆内都有空气,这些空气对杆内的油墨(或墨水)具有压力。如果笔嘴外的大气压和杆内气压相等,油墨就不会被压出来。如果笔杆没有小孔,笔杆内外的气压就有可能不相等,例如:人体的热能使笔杆内的空气温度升高,空气受热膨胀压力增大,就会把油墨压出来。搭乘飞机到高空时,机舱内的气压调得比地面的气压低(约为地面大气压的60%)。这时,笔杆内的气压比机舱内的气压大,就会把油墨压出来。

因此,笔杆的小孔是使杆内外的气压平衡,防止油墨从笔嘴漏出来。

材料二——静脉输液中的物理知识

图9 3 9

如图9 3 9所示,静脉输液时,要求在输液过程中,保持滴点的速度几乎不变。通过观察封闭式静脉输液用的部分装置,结合气体压强、液体压强的知识我们不难说明其道理。

输液时,医生先将药液瓶倒挂,然后将通气管上的通气针插入,这时通气管与药液瓶内部连通,药液有一部分进入通气管内。但我们注意到进入的量并不多,通气管内的液面远比药液瓶内的液面要低。接着医生就把点滴玻璃管和输液管连好,然后将输液管通过针头与药液瓶内部相连。调节橡皮管上的夹子,药水就开始均匀地一滴一滴在点滴玻璃管内下落了。

首先,当插入通气管后,通气管内的液面远低于药液瓶内的液面是由于药液瓶内的空气是密闭的,当通气管和药液瓶内接通时,部分药液已进入通气管,这样药液瓶内部的液面就有所下降,瓶内空气的体积就会增大,压强就要减小。正是由于瓶内空气压强减小,小于外界大气压,所以导致了通气管内的液面与药液瓶内液面之间出现了上述的高度差。

其次,我们来分析输液时药液瓶内的压强情况。我们知道,液体压强是随深度增加而增大的,液体越深,压强越大,这样液流速度就越大。在输液开始后,药液瓶内的液面持续下降,瓶内空气压强减小,因而通气管内的液体由于受到外界稳定的大气压强作用,很快被压回到药液瓶内。当通气管(包括针头)内没有药液后,其针头顶端开口处的小液片就刚好在上下都是一个大气压强的作用下平衡。小液片的上部受到向下的压强是瓶内空气压强以及药液产生的压强;小液片的下部受到向上的压强是外界大气压强。当瓶内液面继续下降而导致瓶内空气压强略有下降时,小液片就不再平衡,它让开一个“缺口”,气泡就冒上了瓶内空气之中。瓶内空气量增多,压强就稍有增大,通气管针头顶端开口处的小液片又在上下都是一个压强的作用下重新平衡。这样,在整个输液过程中,通气管针头顶端开口处的小液片受到的向下的压强基本保持在一个大气压强的水平,不会因瓶内液面的下降而变化。由于通气管针头顶端所处水平面液体的压强基本保持不变,因而在它下面一定距离的点滴玻璃管上端口液体的压强也基本保持不变。这样,就对稳定滴点速度起到了积极作用。

材料三 大气压与人类生活

我们生活在地球大气层的底部,大气压与我们的生活息息相关。人体肺部的模型如图9 3 10所示,当人体要吸气时,胸廓扩张,膈肌下降,肺内气压减小,在大气压的作用下,外界富含氧气的新鲜空气经气道进入肺泡内进行气体交换:人体要呼气时,膈肌舒张,胸廓依靠弹性回收,肺内气压增大,使交换后的含二氧化碳的气体排出体外,这样便构成了一次呼吸而使生命得以维持。

图9 3 10

大气压随高度而变化,在海拔3 km以内,每升高10 m,大气压约减小100 Pa。高空空气稀薄,大气压降低,空气中含氧量减少,不能满足人体需要。因此,人在海拔3~4 km的高度时,就会感到头晕、头痛、耳鸣,甚至恶心、呕吐;在海拔4 km以上的高度时,这些反应就更厉害了。我国于2006年7月1日全线通车的青藏铁路,位于世界屋脊,为预防乘客发生高原缺氧,每节车厢内都配有两套供氧系统:一套是“弥散式”供氧,通过制氧机,经由管道给各节车厢进行供氧,适合多人同时补充氧气,可保证车厢内的含氧量都在合适的水平;另一套是独立的接口吸氧,旅客有需要时可随时用吸氧管呼吸,相对于“弥散式”供氧的氧浓度更高,能快速缓解高原反应,但用氧人数上会有限制。

材料一 笔杆上的小孔有什么功用

材料二 静脉输液中的物理知识

材料三 大气压与人类生活

第3节 大气压强

教 材 解 读 对大气压强的研究是在前面所学知识的基础上,运用压强、压力、水的沸点、液体密度、液体压强等知识来进行的,由空气和液体的相似性(都能流动)来激发学生的思维,提出空气中是否也存在朝各个方向的压强,从而用实验感知大气压强的存在,进一步学习大气压强的测量和应用。本节大气压强的学习是高中阶段进一步学习的基础,大气压强的知识对人们的日常生活、生产技术和科学研究等有广泛的意义,同时本节课的教学可以提高学生利用知识解决实际问题的能力,因此本节课无论在知识的学习上还是在培养学生的能力上都有着十分重要的作用。

学 习 目 标 物理观念 1.了解由于大气压强的客观存在而产生的现象。 2.了解测大气压强的方法,了解大气压强的大小和单位。 3.了解生活中利用大气压强的现象。

科学思维 观察并思考跟大气压强有关的实验现象,感知大气压强是一种客观存在。培养学生科学推理、科学论证的能力。

科学探究 1.观察演示实验现象,感知大气压强的大小。 2.通过观察感知人类是如何利用大气压强的。

科学态度 与责任 1.培养实事求是的科学态度。 2.通过对大气压强应用的了解,使学生认识到科学技术对人类生活的影响。

重难 点处 理 重点:大气压强的存在和大气压值的测定。教师多做一些演示实验,引导学生进行分析,从而证实大气压强的存在;建议教师通过教材中大气压把铁桶压扁的实验,先证明大气压值很大,给学生一个悬念——大气压强有那么大吗 再利用多媒体播放托里拆利实验的过程,重点引导学生观察水银面的高度差,得出的结果与前面实验现象进行对比,使悬念得到证实,加深学生对大气压的理解。 难点:大气压的测量是本节教学的难点,在教学中,可以采用播放托里拆利实验视频的方式,使学生形成直观的认识。

教 学 方 法 解决“大气压强是否存在”这个问题时,可以让学生用类比的方法进行猜想:既然液体有压强,那么与液体同样具有流动性、有重力的气体应该也有压强,激发学生的思维和探究欲望。在实验设计上,可选一些器材简单、现象明显、学生司空见惯,但实验现象却超出学生想象的实验,例如:覆杯实验、吸管吸饮料等。每做完一个实验,就帮助学生分析造成这种现象的原因,使学生明白其中的道理。

合 作 探 究 探究课题:测量大气压的大小。 实验过程:用多媒体播放托里拆利实验过程,引导学生认真观察实验现象,并进行相应计算,从而计算出大气压强的大小。 评估交流:(1)若换用较粗或较细一些的玻璃管来测量,测量值有变化吗 (没有) (2)若管内不慎混入空气,测量值是否有变化 (测量值会偏小) (3)托里拆利实验为什么不用水做 (因为水的密度太小,大气压支撑的水柱太高,实验操作很困难)

典案一 教学设计①

教师活动 学生活动 设计意图

【导入新课】 设计一个小实验:瓶吞鸡蛋(或播放视频《吞鸡蛋实验》) 如图所示,准备一个中医针灸用的小瓷罐和一个煮熟的去皮鸡蛋。把鸡蛋放在罐口,鸡蛋落不下去。现在将一块棉花用水粘在罐的内壁,用火柴将棉花点燃后,立即把鸡蛋放在罐口,注意观察有什么现象。 实验现象:待火熄灭后,观察到鸡蛋慢慢被吸入瓶内。 导入语:这是怎么回事呢 这是由于棉花燃烧使瓶内气压降低,当瓶内气体压强小于瓶外大气压强时,鸡蛋在大气压强的作用下,被压入瓶内。想详细了解大气压强吗 好,那就进入我们今天的探究之旅吧。板书课题——《第3节 大气压强》。 观察、思考、交流 联系生活中的场景,可以激发学生的学习兴趣和求知欲,体现了物理来自生活。

【探究新知】 一、大气压强的存在 老师提问:空气看不见、摸不着,如何才能证明大气中存在压强呢 我们不妨来看以下两个小实验。 演示实验1:热水缩瓶现象。同学们想一想,为什么会出现瓶子收缩的现象呢 分析:热水进瓶——空气受热膨胀从瓶内溢出——(盖上瓶盖一段时间)瓶内空气遇冷收缩——瓶内气压减小——因为p外>p内,所以F外>F内,导致瓶子收缩。 演示实验2:覆杯实验 如图所示,将硬纸片平放在平口玻璃杯口,用手按住,并倒置过来,放手后看到什么现象 将玻璃杯装满水,仍用硬纸片盖住玻璃杯口用手按住,并倒置过来,放手后看到什么现象 再慢慢把杯口向各个方向转一圈,又看到什么现象 总结:空气(大气)也受重力作用且有流动性,因而大气对浸入其中的物体有压强,这个压强就叫大气压强,简称大气压。大气会向各个方向对处于其中的物体产生压强。 老师提问:大气压确实存在,到底有多大 早在1654年,德国马德堡市市长就在马德堡市公开表演了著名实验——马德堡半球实验。 展示图片: 讨论:马德堡半球实验说明是大气的压力把两个半球紧紧压在一起的,证明了大气压的存在。因为地球周围的大气受到地球的吸引,即大气也受到重力的作用,所以大气对浸在其内的物体就有压力、压强。如果半球内为真空,那么要拉开半球需要的力很大。 老师提问:马德堡半球实验证明了大气压的存在,而且说明大气压是很大的,大气压到底有多大呢 思考、讨论、回答 通过实验感受、思考、回答、总结 实验简单易行,学生能够参与教学,提高学生的学习兴趣和探究能力。

二、大气压强的测量 1.粗测大气压的实验 复习求压强的方法,引导学生利用二力平衡的原理间接测量大气压强。 (1)甲实验器材:针管、橡皮帽、弹簧测力计、刻度尺、细绳。 (2)乙实验器材:吸盘(微小)、玻璃板、刻度尺、弹簧测力计、细线。 依据:F大气=F,p大气=。 2.托里拆利实验 通过托里拆利测定大气压强数值的实验,引导学生理解测量原理。 根据测量结果,学生动手计算大气压强的数值。 标准大气压=760 mm高的水银柱产生的压强=1.013×105 Pa。 老师提问:同学们思考一下,玻璃管倾斜、粗细、混入空气等是否对测量结果有影响 老师提问:生活中还有哪些仪器可以测量大气压呢 3.测量大气压的工具——气压计 展示:金属盒气压计和水银压强计 4.大气压与高度、沸点的关系 请同学们阅读P54“想想做做”,并利用小药瓶、吸管等物品自制简易气压计。 通过观察水柱的变化,请思考:大气压强和海拔高度的关系是什么 三、大气压的利用 试试看,你能解释以下现象吗 小结:一般抽吸液体的过程就是大气压强将液体“压”上来的过程。 课堂小结(略) 课堂练习(略) 布置作业(略) 动手实验、观察、思考、交流、回答。 自制简易气压计,并拿着自制简易气压计从低楼层上到高楼层,观察玻璃管内水柱高度的变化。 小结:①大气压随高度增加而减小。大气压变化的规律:在海拔3000 m以内,每上升10 m,大气压大约降低100 Pa。 ②海拔越高,气压越低,液体沸点越低。 通过多种学习方式,充分调动学生学习的积极性,让学生始终处于学习的主体地位,培养他们获取新知识的能力。 从物理走向生活,培养学生应用所学知识分析解决实际问题的能力。

温馨提示:为满足广大一线教师的不同教学需求,特新增“典案二 教学设计②”,

内含多种授课方式不同的教学设计案例,word排版,可编辑加工,方便使用。

内容详见电子资源。

典案三 导学设计

学点1:大气压强的存在

观察:如图9 3 11所示事例,完成下列问题。

图9 3 11

问题1:(1)如果把图甲中的塑料吸盘戳个小孔, 空气 通过小孔进入吸盘和光滑的墙面之间,吸盘内外气压 相等 ,吸盘 不能 (选填“能”或“不能”)贴在光滑的墙面上。

(2)如果把图乙中的塑料管上端戳个小孔, 空气 通过小孔进入塑料管内,纸片 会 (选填“会”或“不会”)下落。

(3)如果把图丙中杯口密封起来,使 空气 不能进入杯内,我们 不能 (选填“能”或“不能”)吸到饮料。

问题2:在完成图乙所示实验时,如果塑料管里面不灌水,将硬纸片平放在塑料管口,用手按住,并倒置过来,放手后,看到硬纸片 会 (选填“会”或“不会”)下落;如果将塑料管灌满水,仍用硬纸片盖住塑料管口,用手按住,并倒置过来,放手后,看到硬纸片 不会 (选填“会”或“不会”)下落,慢慢将管口向各个方向转一圈,看到硬纸片 不会 (选填“会”或“不会”)下落。

结论:实验证明,大气压强确实是存在的,且大气压强是向 各个 方向的。

学点2:大气压强的测量

实验分析:如图9 3 12甲所示,在铁桶内放少量的水,用火加热,水沸腾之后,里面的空气被 排出 一部分,把桶口堵住后,浇上冷水,由于热胀冷缩,里面的空气体积 减小 ,压强 减小 ,在 大气压 的作用下,铁桶被压扁了。

图9 3 12

测量方法:在图乙中, 大气 可以把纸片上的液柱托住,根据二力平衡知识可知,只要我们测量出大气压能够托起液柱的 高度 ,就可以根据其产生的压强间接计算出大气压强的数值。因此为了实验方便,根据液体压强计算公式p= ρgh 可知,最好选择密度较 大 的液体进行实验测量。

实验器材:长约1 m、一端封闭的玻璃管、水银、水银槽、直尺。

实验过程:(1)如图9 3 13所示,在长约1 m、一端封闭的玻璃管里灌满水银,将管口堵住;

(2)将玻璃管倒插在水银槽中,放开堵住管口的手指后,管内水银面下降到一定高度时就不再下降,这时管内外水银面的高度差约为760 mm;

(3)将玻璃管倾斜,观察管内外水银面的高度差。

图9 3 13

实验分析:(1)实验前将玻璃管里灌满水银,目的是使玻璃管倒置后,水银上方为真空。如果里面的气体没有排净,实验测得管内外水银面的高度差将变 小 。

(2)水银柱的高度是指管内外水银面的竖直高度,不是指倾斜管内水银柱的长度,因此,实验中使管倾斜后,管内水银柱长度 增加 ,而水银柱的竖直高度 不变 。

实验结果:最早测量大气压值的实验是由意大利科学家 托里拆利 完成的,他测出的大气压的值相当于 76 cm高的水银柱产生的压强。即标准大气压= 76 cm高水银柱产生的压强= 1.013×105 Pa。

学点3:大气压的变化规律

实验:自制一个如图9 3 14所示的气压计,并拿着它从低楼层到高楼层(或从山下到山上),观察玻璃管内水柱高度的变化情况。

图9 3 14

问题1:大气压随高度的增加会 减小 ,因此从低楼层到高楼层(或从山下到山上),高度 增加 ,外界大气压强 减小 ,而瓶内气压 不变 ,瓶内压强 大于 瓶外大气压,使玻璃管内水柱 升高 。

问题2:在海拔3000 m以内,每升高10 m,大气压大约减小 100 Pa。

问题3:(1)大气压与天气的关系:一般情况下, 晴 天比 阴 天气压高, 冬 季比 夏 季气压高。

(2)沸点与气压的关系:一切液体的沸点都随气压的 减小(增大) 而 降低(升高) 。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【2025春人教八下物理精彩课堂(素材+教案)】

9.3 大气压强

方式一 【情境导入】

魔术表演——覆杯实验:可配合播放视频《大气压强实验——杯子吸纸片》(见电子资源)。

事先取两个相同且干净的透明玻璃杯,其中一杯倒满清水(学生不一定能够发现两杯的不同)。

(1)如图9 3 1甲所示,将硬纸片平放在平口玻璃杯口,用手按住,并倒置过来(提醒学生注意观察),放手后看到什么现象 (硬纸片掉下)

(2)如图乙所示,使用另一个装满水的玻璃杯,仍用硬纸片盖住玻璃杯口,用手按住,并倒置过来,放手后看到什么现象 (硬纸片没有掉下来)再慢慢把杯口向各个方向转一圈,又看到什么现象 (硬纸片仍没有掉下来)

图9 3 1

通过观察奇妙的现象,集中学生的注意力并激发学生思考和探究的欲望。此时,用另一只手推动纸片,将水突然放出,创造激烈场面。

导入语:同学们,实验中硬纸片不会掉下来的原因是什么

引导学生分析:当杯口朝下时,杯中的水和纸片都没有掉下来,说明有作用与水对纸片的压力相抵消,这个作用是空气产生的压强。在大气压强的作用下,托住了硬纸片。而当把杯口向各个方向转圈时硬纸片仍未掉下来,说明空气中处处都存在大气压强,即大气向各个方向都有压强。

追问:同学们,那为什么后来纸片掉下来了呢 带着这个问题,我们开始今天关于大气压强的探究。板书课题——《第3节 大气压强》。

方式二 【游戏导入】

相信香蕉会自己剥皮吗 下面就让你眼见为实。演示小游戏——会自己剥皮的香蕉。

(1)工具:一个香蕉、一个酒瓶、一些度数比较高的白酒(用酒精更好)。

(2)游戏步骤:如图9 3 2所示。

图9 3 2

拿一个稍微熟过头的香蕉,把末端的皮剥开一点儿备用;找一个瓶口能足以让香蕉进到里面的酒瓶。在瓶子里倒入少量的白酒(或酒精),用一根燃着的火柴或燃烧的纸片把瓶内的酒精点燃,然后立即把香蕉的末端放在瓶口上,使瓶口完全被香蕉肉堵住,让香蕉皮搭在瓶口外面。

现象:你会惊奇地看到一个有趣的现象,瓶子像是具有了魔力,拼命地把香蕉往里吞吸,还发出声音。最后,香蕉肉被瓶子吸进去了,而香蕉皮却“自行”脱落,留在了瓶口。

设问:这是为什么呢 (这是因为燃烧的白酒耗尽了瓶中的氧气,瓶子里的气体压强比外面的小,因此,外面的空气把香蕉推进了瓶中。)这就涉及今天我们要学习的大气压强。

板书课题——《第3节 大气压强》。

方式三 【实验导入】

设计一个小实验:瓶吞鸡蛋。(或播放视频《吞鸡蛋实验》)

如图9 3 3所示,准备一个中医针灸用的小瓷罐和一个煮熟的去皮鸡蛋。把鸡蛋放在罐口,鸡蛋落不下去。现在将一块棉花用水粘在罐的内壁,用火柴将棉花点燃后,立即把鸡蛋放在罐口,注意观察有什么现象。

图9 3 3

实验现象:待火熄灭后,观察到鸡蛋慢慢被吸入瓶内。

导入语:这是怎么回事呢 这是由于棉花燃烧使瓶内气压降低,当瓶内气体压强小于瓶外大气压强时,鸡蛋在大气压强的作用下,被压入瓶内。想详细了解大气压强吗 好,那就进入我们今天的探究之旅吧。板书课题——《第3节 大气压强》。

详见电子资源

探究实验:测量大气压

实验1:用吸盘和测力计测量大气压

如图9 3 4所示,将一个吸盘压在玻璃板上,然后用弹簧测力计拉,直到将吸盘拉起,读出弹簧测力计的示数F,再用刻度尺测出吸盘的直径d,算出吸盘的面积S=,根据公式p==计算,即可求出大气压强的大小。

图9 3 4

图9 3 5

实验2:用注射器和弹簧测力计测量大气压

①先让注射器吸入少量水,然后将活塞推至注射器底端,当注射器的小孔充满水后,再用橡皮帽封住注射器的小孔。

②用细绳拴住注射器的颈部,使绳的另一端与弹簧测力计的挂钩相连,然后水平向右慢慢地拉动注射器筒,如图9 3 5所示,当注射器中的活塞刚开始滑动时,记下弹簧测力计的示数。

③测出注射器有刻度部分的长度L。

④根据公式p==(V为注射器的容积)计算大气压的值。

[中考解读] 本节在中考中的常考内容是:①大气压的存在;②大气压的测量;③大气压的应用;④气压与沸点的关系。大气压的存在经常通过图片或事例来考查,考查题型一般为选择题、填空题。

[考点对接] 1.大气压的存在

例1 (宁夏中考)拔火罐具有促进血液循环、缓解肌肉疼痛等功效。如图9 3 6所示,拔火罐时,用火加热玻璃罐内部后迅速扣在皮肤上,玻璃罐在 的作用下“吸”在皮肤上。请列举一个生产生活中应用该原理的实例: 。

图9 3 6

[答案] 大气压 吸管吸饮料

[考点对接] 2.大气压的测量

例2 (广州中考)(1)图9 3 7甲是托里拆利实验装置,测得当地大气压等于 mm高的水银柱所产生的压强。

图9 3 7

(2)关于图甲现象的成因,十七世纪有两种观点。观点一:否认大气压存在,玻璃管内本应充满液体,液面下降是因为管内的部分液体变成气体,管内气体越多,液面下降越多。观点二:管内液面上方是真空,大气压支撑起液柱。帕斯卡为了验证哪种观点正确,将两根长12 m、规格相同的玻璃管分别装满水和酒,倒置在相应液体槽中,酒的密度比水小,且比水易变成气体,若观点一正确,应出现图乙中 图的现象。若观点二正确,应出现图乙中 图的现象。

[答案] (1)734 (2)A C

[考点对接] 3.气压与高度和沸点的关系

例3 (河北中考)制作简易气压计,观察大气压随高度的变化。

图9 3 8

(1)如图9 3 8所示,在玻璃瓶中倒入适量红色的水,将插有玻璃管的橡皮塞塞紧瓶口,红水升到玻璃管一定的高度,但高度不够,你应 ,使水上升到瓶口以上适当位置,这就制成了简易气压计。

(2)将简易气压计从四楼移到一楼过程中,发现玻璃管内水柱 ,说明 。

(3)小明将简易气压计放在阳光下,过一会儿,他发现玻璃管内水柱发生了变化,该现象说明,简易气压计的测量结果会受到 影响。

[答案] (1)往玻璃瓶内吹气

(2)下降 大气压随高度的减小而增加 (3)温度

材料一——笔杆上的小孔有什么功用

圆珠笔和墨水笔笔杆上,都有一个小孔,这个小孔有什么功用呢

笔杆内都有空气,这些空气对杆内的油墨(或墨水)具有压力。如果笔嘴外的大气压和杆内气压相等,油墨就不会被压出来。如果笔杆没有小孔,笔杆内外的气压就有可能不相等,例如:人体的热能使笔杆内的空气温度升高,空气受热膨胀压力增大,就会把油墨压出来。搭乘飞机到高空时,机舱内的气压调得比地面的气压低(约为地面大气压的60%)。这时,笔杆内的气压比机舱内的气压大,就会把油墨压出来。

因此,笔杆的小孔是使杆内外的气压平衡,防止油墨从笔嘴漏出来。

材料二——静脉输液中的物理知识

图9 3 9

如图9 3 9所示,静脉输液时,要求在输液过程中,保持滴点的速度几乎不变。通过观察封闭式静脉输液用的部分装置,结合气体压强、液体压强的知识我们不难说明其道理。

输液时,医生先将药液瓶倒挂,然后将通气管上的通气针插入,这时通气管与药液瓶内部连通,药液有一部分进入通气管内。但我们注意到进入的量并不多,通气管内的液面远比药液瓶内的液面要低。接着医生就把点滴玻璃管和输液管连好,然后将输液管通过针头与药液瓶内部相连。调节橡皮管上的夹子,药水就开始均匀地一滴一滴在点滴玻璃管内下落了。

首先,当插入通气管后,通气管内的液面远低于药液瓶内的液面是由于药液瓶内的空气是密闭的,当通气管和药液瓶内接通时,部分药液已进入通气管,这样药液瓶内部的液面就有所下降,瓶内空气的体积就会增大,压强就要减小。正是由于瓶内空气压强减小,小于外界大气压,所以导致了通气管内的液面与药液瓶内液面之间出现了上述的高度差。

其次,我们来分析输液时药液瓶内的压强情况。我们知道,液体压强是随深度增加而增大的,液体越深,压强越大,这样液流速度就越大。在输液开始后,药液瓶内的液面持续下降,瓶内空气压强减小,因而通气管内的液体由于受到外界稳定的大气压强作用,很快被压回到药液瓶内。当通气管(包括针头)内没有药液后,其针头顶端开口处的小液片就刚好在上下都是一个大气压强的作用下平衡。小液片的上部受到向下的压强是瓶内空气压强以及药液产生的压强;小液片的下部受到向上的压强是外界大气压强。当瓶内液面继续下降而导致瓶内空气压强略有下降时,小液片就不再平衡,它让开一个“缺口”,气泡就冒上了瓶内空气之中。瓶内空气量增多,压强就稍有增大,通气管针头顶端开口处的小液片又在上下都是一个压强的作用下重新平衡。这样,在整个输液过程中,通气管针头顶端开口处的小液片受到的向下的压强基本保持在一个大气压强的水平,不会因瓶内液面的下降而变化。由于通气管针头顶端所处水平面液体的压强基本保持不变,因而在它下面一定距离的点滴玻璃管上端口液体的压强也基本保持不变。这样,就对稳定滴点速度起到了积极作用。

材料三 大气压与人类生活

我们生活在地球大气层的底部,大气压与我们的生活息息相关。人体肺部的模型如图9 3 10所示,当人体要吸气时,胸廓扩张,膈肌下降,肺内气压减小,在大气压的作用下,外界富含氧气的新鲜空气经气道进入肺泡内进行气体交换:人体要呼气时,膈肌舒张,胸廓依靠弹性回收,肺内气压增大,使交换后的含二氧化碳的气体排出体外,这样便构成了一次呼吸而使生命得以维持。

图9 3 10

大气压随高度而变化,在海拔3 km以内,每升高10 m,大气压约减小100 Pa。高空空气稀薄,大气压降低,空气中含氧量减少,不能满足人体需要。因此,人在海拔3~4 km的高度时,就会感到头晕、头痛、耳鸣,甚至恶心、呕吐;在海拔4 km以上的高度时,这些反应就更厉害了。我国于2006年7月1日全线通车的青藏铁路,位于世界屋脊,为预防乘客发生高原缺氧,每节车厢内都配有两套供氧系统:一套是“弥散式”供氧,通过制氧机,经由管道给各节车厢进行供氧,适合多人同时补充氧气,可保证车厢内的含氧量都在合适的水平;另一套是独立的接口吸氧,旅客有需要时可随时用吸氧管呼吸,相对于“弥散式”供氧的氧浓度更高,能快速缓解高原反应,但用氧人数上会有限制。

材料一 笔杆上的小孔有什么功用

材料二 静脉输液中的物理知识

材料三 大气压与人类生活

第3节 大气压强

教 材 解 读 对大气压强的研究是在前面所学知识的基础上,运用压强、压力、水的沸点、液体密度、液体压强等知识来进行的,由空气和液体的相似性(都能流动)来激发学生的思维,提出空气中是否也存在朝各个方向的压强,从而用实验感知大气压强的存在,进一步学习大气压强的测量和应用。本节大气压强的学习是高中阶段进一步学习的基础,大气压强的知识对人们的日常生活、生产技术和科学研究等有广泛的意义,同时本节课的教学可以提高学生利用知识解决实际问题的能力,因此本节课无论在知识的学习上还是在培养学生的能力上都有着十分重要的作用。

学 习 目 标 物理观念 1.了解由于大气压强的客观存在而产生的现象。 2.了解测大气压强的方法,了解大气压强的大小和单位。 3.了解生活中利用大气压强的现象。

科学思维 观察并思考跟大气压强有关的实验现象,感知大气压强是一种客观存在。培养学生科学推理、科学论证的能力。

科学探究 1.观察演示实验现象,感知大气压强的大小。 2.通过观察感知人类是如何利用大气压强的。

科学态度 与责任 1.培养实事求是的科学态度。 2.通过对大气压强应用的了解,使学生认识到科学技术对人类生活的影响。

重难 点处 理 重点:大气压强的存在和大气压值的测定。教师多做一些演示实验,引导学生进行分析,从而证实大气压强的存在;建议教师通过教材中大气压把铁桶压扁的实验,先证明大气压值很大,给学生一个悬念——大气压强有那么大吗 再利用多媒体播放托里拆利实验的过程,重点引导学生观察水银面的高度差,得出的结果与前面实验现象进行对比,使悬念得到证实,加深学生对大气压的理解。 难点:大气压的测量是本节教学的难点,在教学中,可以采用播放托里拆利实验视频的方式,使学生形成直观的认识。

教 学 方 法 解决“大气压强是否存在”这个问题时,可以让学生用类比的方法进行猜想:既然液体有压强,那么与液体同样具有流动性、有重力的气体应该也有压强,激发学生的思维和探究欲望。在实验设计上,可选一些器材简单、现象明显、学生司空见惯,但实验现象却超出学生想象的实验,例如:覆杯实验、吸管吸饮料等。每做完一个实验,就帮助学生分析造成这种现象的原因,使学生明白其中的道理。

合 作 探 究 探究课题:测量大气压的大小。 实验过程:用多媒体播放托里拆利实验过程,引导学生认真观察实验现象,并进行相应计算,从而计算出大气压强的大小。 评估交流:(1)若换用较粗或较细一些的玻璃管来测量,测量值有变化吗 (没有) (2)若管内不慎混入空气,测量值是否有变化 (测量值会偏小) (3)托里拆利实验为什么不用水做 (因为水的密度太小,大气压支撑的水柱太高,实验操作很困难)

典案一 教学设计①

教师活动 学生活动 设计意图

【导入新课】 设计一个小实验:瓶吞鸡蛋(或播放视频《吞鸡蛋实验》) 如图所示,准备一个中医针灸用的小瓷罐和一个煮熟的去皮鸡蛋。把鸡蛋放在罐口,鸡蛋落不下去。现在将一块棉花用水粘在罐的内壁,用火柴将棉花点燃后,立即把鸡蛋放在罐口,注意观察有什么现象。 实验现象:待火熄灭后,观察到鸡蛋慢慢被吸入瓶内。 导入语:这是怎么回事呢 这是由于棉花燃烧使瓶内气压降低,当瓶内气体压强小于瓶外大气压强时,鸡蛋在大气压强的作用下,被压入瓶内。想详细了解大气压强吗 好,那就进入我们今天的探究之旅吧。板书课题——《第3节 大气压强》。 观察、思考、交流 联系生活中的场景,可以激发学生的学习兴趣和求知欲,体现了物理来自生活。

【探究新知】 一、大气压强的存在 老师提问:空气看不见、摸不着,如何才能证明大气中存在压强呢 我们不妨来看以下两个小实验。 演示实验1:热水缩瓶现象。同学们想一想,为什么会出现瓶子收缩的现象呢 分析:热水进瓶——空气受热膨胀从瓶内溢出——(盖上瓶盖一段时间)瓶内空气遇冷收缩——瓶内气压减小——因为p外>p内,所以F外>F内,导致瓶子收缩。 演示实验2:覆杯实验 如图所示,将硬纸片平放在平口玻璃杯口,用手按住,并倒置过来,放手后看到什么现象 将玻璃杯装满水,仍用硬纸片盖住玻璃杯口用手按住,并倒置过来,放手后看到什么现象 再慢慢把杯口向各个方向转一圈,又看到什么现象 总结:空气(大气)也受重力作用且有流动性,因而大气对浸入其中的物体有压强,这个压强就叫大气压强,简称大气压。大气会向各个方向对处于其中的物体产生压强。 老师提问:大气压确实存在,到底有多大 早在1654年,德国马德堡市市长就在马德堡市公开表演了著名实验——马德堡半球实验。 展示图片: 讨论:马德堡半球实验说明是大气的压力把两个半球紧紧压在一起的,证明了大气压的存在。因为地球周围的大气受到地球的吸引,即大气也受到重力的作用,所以大气对浸在其内的物体就有压力、压强。如果半球内为真空,那么要拉开半球需要的力很大。 老师提问:马德堡半球实验证明了大气压的存在,而且说明大气压是很大的,大气压到底有多大呢 思考、讨论、回答 通过实验感受、思考、回答、总结 实验简单易行,学生能够参与教学,提高学生的学习兴趣和探究能力。

二、大气压强的测量 1.粗测大气压的实验 复习求压强的方法,引导学生利用二力平衡的原理间接测量大气压强。 (1)甲实验器材:针管、橡皮帽、弹簧测力计、刻度尺、细绳。 (2)乙实验器材:吸盘(微小)、玻璃板、刻度尺、弹簧测力计、细线。 依据:F大气=F,p大气=。 2.托里拆利实验 通过托里拆利测定大气压强数值的实验,引导学生理解测量原理。 根据测量结果,学生动手计算大气压强的数值。 标准大气压=760 mm高的水银柱产生的压强=1.013×105 Pa。 老师提问:同学们思考一下,玻璃管倾斜、粗细、混入空气等是否对测量结果有影响 老师提问:生活中还有哪些仪器可以测量大气压呢 3.测量大气压的工具——气压计 展示:金属盒气压计和水银压强计 4.大气压与高度、沸点的关系 请同学们阅读P54“想想做做”,并利用小药瓶、吸管等物品自制简易气压计。 通过观察水柱的变化,请思考:大气压强和海拔高度的关系是什么 三、大气压的利用 试试看,你能解释以下现象吗 小结:一般抽吸液体的过程就是大气压强将液体“压”上来的过程。 课堂小结(略) 课堂练习(略) 布置作业(略) 动手实验、观察、思考、交流、回答。 自制简易气压计,并拿着自制简易气压计从低楼层上到高楼层,观察玻璃管内水柱高度的变化。 小结:①大气压随高度增加而减小。大气压变化的规律:在海拔3000 m以内,每上升10 m,大气压大约降低100 Pa。 ②海拔越高,气压越低,液体沸点越低。 通过多种学习方式,充分调动学生学习的积极性,让学生始终处于学习的主体地位,培养他们获取新知识的能力。 从物理走向生活,培养学生应用所学知识分析解决实际问题的能力。

温馨提示:为满足广大一线教师的不同教学需求,特新增“典案二 教学设计②”,

内含多种授课方式不同的教学设计案例,word排版,可编辑加工,方便使用。

内容详见电子资源。

典案三 导学设计

学点1:大气压强的存在

观察:如图9 3 11所示事例,完成下列问题。

图9 3 11

问题1:(1)如果把图甲中的塑料吸盘戳个小孔, 空气 通过小孔进入吸盘和光滑的墙面之间,吸盘内外气压 相等 ,吸盘 不能 (选填“能”或“不能”)贴在光滑的墙面上。

(2)如果把图乙中的塑料管上端戳个小孔, 空气 通过小孔进入塑料管内,纸片 会 (选填“会”或“不会”)下落。

(3)如果把图丙中杯口密封起来,使 空气 不能进入杯内,我们 不能 (选填“能”或“不能”)吸到饮料。

问题2:在完成图乙所示实验时,如果塑料管里面不灌水,将硬纸片平放在塑料管口,用手按住,并倒置过来,放手后,看到硬纸片 会 (选填“会”或“不会”)下落;如果将塑料管灌满水,仍用硬纸片盖住塑料管口,用手按住,并倒置过来,放手后,看到硬纸片 不会 (选填“会”或“不会”)下落,慢慢将管口向各个方向转一圈,看到硬纸片 不会 (选填“会”或“不会”)下落。

结论:实验证明,大气压强确实是存在的,且大气压强是向 各个 方向的。

学点2:大气压强的测量

实验分析:如图9 3 12甲所示,在铁桶内放少量的水,用火加热,水沸腾之后,里面的空气被 排出 一部分,把桶口堵住后,浇上冷水,由于热胀冷缩,里面的空气体积 减小 ,压强 减小 ,在 大气压 的作用下,铁桶被压扁了。

图9 3 12

测量方法:在图乙中, 大气 可以把纸片上的液柱托住,根据二力平衡知识可知,只要我们测量出大气压能够托起液柱的 高度 ,就可以根据其产生的压强间接计算出大气压强的数值。因此为了实验方便,根据液体压强计算公式p= ρgh 可知,最好选择密度较 大 的液体进行实验测量。

实验器材:长约1 m、一端封闭的玻璃管、水银、水银槽、直尺。

实验过程:(1)如图9 3 13所示,在长约1 m、一端封闭的玻璃管里灌满水银,将管口堵住;

(2)将玻璃管倒插在水银槽中,放开堵住管口的手指后,管内水银面下降到一定高度时就不再下降,这时管内外水银面的高度差约为760 mm;

(3)将玻璃管倾斜,观察管内外水银面的高度差。

图9 3 13

实验分析:(1)实验前将玻璃管里灌满水银,目的是使玻璃管倒置后,水银上方为真空。如果里面的气体没有排净,实验测得管内外水银面的高度差将变 小 。

(2)水银柱的高度是指管内外水银面的竖直高度,不是指倾斜管内水银柱的长度,因此,实验中使管倾斜后,管内水银柱长度 增加 ,而水银柱的竖直高度 不变 。

实验结果:最早测量大气压值的实验是由意大利科学家 托里拆利 完成的,他测出的大气压的值相当于 76 cm高的水银柱产生的压强。即标准大气压= 76 cm高水银柱产生的压强= 1.013×105 Pa。

学点3:大气压的变化规律

实验:自制一个如图9 3 14所示的气压计,并拿着它从低楼层到高楼层(或从山下到山上),观察玻璃管内水柱高度的变化情况。

图9 3 14

问题1:大气压随高度的增加会 减小 ,因此从低楼层到高楼层(或从山下到山上),高度 增加 ,外界大气压强 减小 ,而瓶内气压 不变 ,瓶内压强 大于 瓶外大气压,使玻璃管内水柱 升高 。

问题2:在海拔3000 m以内,每升高10 m,大气压大约减小 100 Pa。

问题3:(1)大气压与天气的关系:一般情况下, 晴 天比 阴 天气压高, 冬 季比 夏 季气压高。

(2)沸点与气压的关系:一切液体的沸点都随气压的 减小(增大) 而 降低(升高) 。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)