河北省2025年中考历史专项冲刺练习:01 中国境内的远古居民(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省2025年中考历史专项冲刺练习:01 中国境内的远古居民(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 08:21:24 | ||

图片预览

文档简介

河北省2025年中考历史专项冲刺练习

01 中国境内的远古居民

一、单选题

1.距今5000年左右,长江流域下游,黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化,龙山文化和红山文化。这些文化各具特色,又相互交流借鉴,都出土了精美的玉器,发现了较大规模的祭坛和神庙。由此可知,中国早期文明( )

A.领先世界其他地区 B.呈现多元一体特征

C.阶级分化趋势明显 D.礼乐制度非常完善

2.右图为某遗址出土陶器上的稻穗纹,我们可以猜测这是来自( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

3.中国科学院古人类研究所利用碳—14年代测定等技术,在北京人遗址中鉴定出了距今约70万年~20万年前的灰烬层。这表明北京人已经( )

A.学会使用火 B.掌握钻孔技术

C.有爱美意识 D.使用磨制石器

4.与北京人相比,山顶洞人的进步性主要表现在( )

A.过集体生活 B.会保存火种

C.掌握磨光和钻孔技术 D.会打制石器

5.下列关于北京人的考古发现和分析结论对应正确的是( )

A.A B.B C.C D.D

6.2023年亚运会举办期间:小明同学到浙江观看亚运盛事,除了登雁荡山、游西湖,他还可以在该省参观的我国原始农耕时代的重要遗址有( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址

C.山顶洞人遗址 D.河姆渡遗址

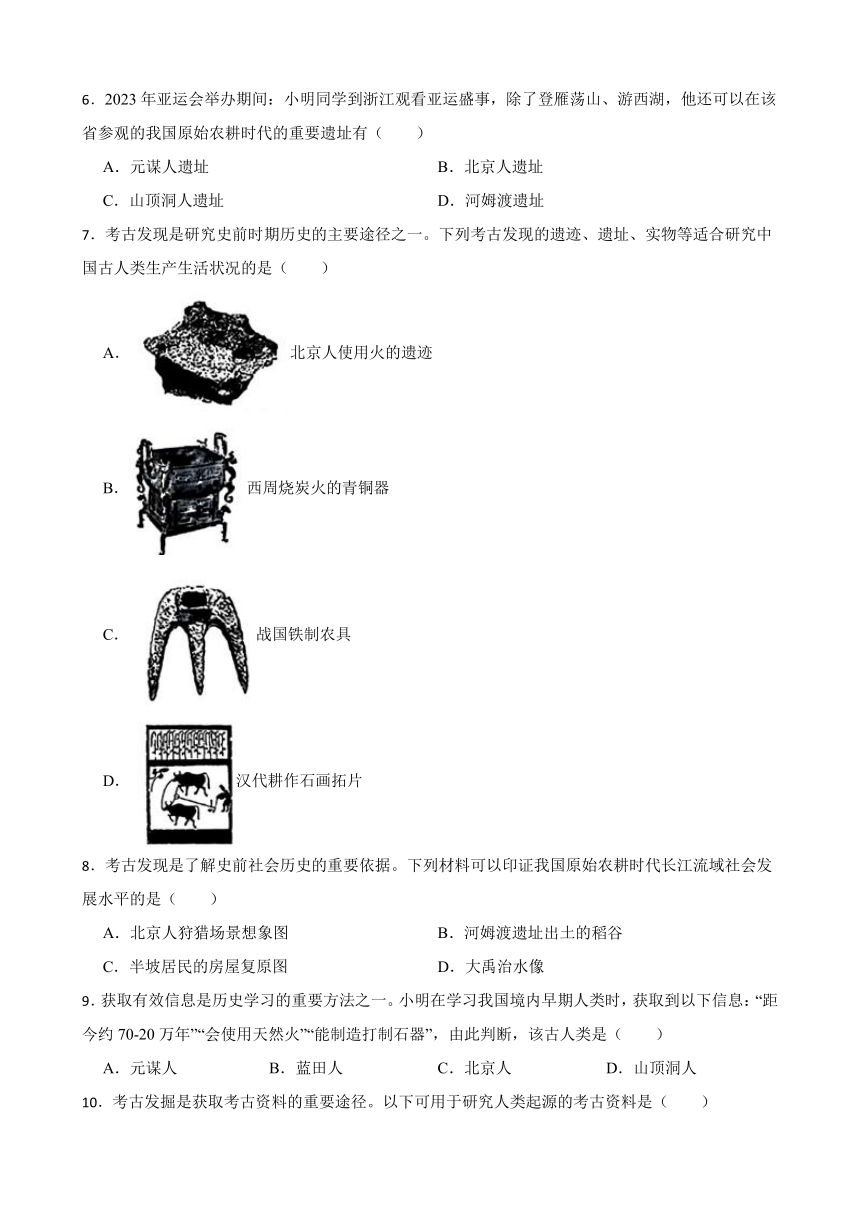

7.考古发现是研究史前时期历史的主要途径之一。下列考古发现的遗迹、遗址、实物等适合研究中国古人类生产生活状况的是( )

A.北京人使用火的遗迹

B.西周烧炭火的青铜器

C.战国铁制农具

D.汉代耕作石画拓片

8.考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下列材料可以印证我国原始农耕时代长江流域社会发展水平的是( )

A.北京人狩猎场景想象图 B.河姆渡遗址出土的稻谷

C.半坡居民的房屋复原图 D.大禹治水像

9.获取有效信息是历史学习的重要方法之一。小明在学习我国境内早期人类时,获取到以下信息:“距今约70-20万年”“会使用天然火”“能制造打制石器”,由此判断,该古人类是( )

A.元谋人 B.蓝田人 C.北京人 D.山顶洞人

10.考古发掘是获取考古资料的重要途径。以下可用于研究人类起源的考古资料是( )

A.北京人复原图 B.北京人狩猎场景象图

C.北京人头盖骨化石 D.猪纹陶体

11.文物是人类活动遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹。下列文物可共同印证河姆渡居民( )

河姆渡遗址出土的猪纹陶钵 河姆渡遗址出土的骨耜 河姆渡遗址出土的稻谷

A.能修建干栏式建筑 B.会制作精美的陶器

C.会制作骨器艺术品 D.过着原始农耕生活

12.“史论结合、论从史出”是学习历史的重要方法,下面是对史前时期的一次推论,从中我们可以得出的结论是( )

A.会不会制造工具是人与动物的根本区别

B.化石是研究远古人类历史的重要证据

C.劳动在从猿向人转变过程中起着决定性因素

D.北京人的外貌全是靠我们的想象和猜测

13.学习历史要求“论从史出”,下列哪种方式最能证明“北京人已经学会了用火,还会长时间保存火种”( )

A.遗址中灰烬、烧石和烧骨 B.关于远古时代的记述

C.远古时代的神话传说 D.历史学家的论文、著作

14.旧石器时代的北京人、山顶洞人居住在山洞里,即以“穴居”为主;新石器时代的河姆渡原始居民和半坡居民生活在平原上,并形成了固定的聚落。发生这种变化的主要原因是( )

A.自然环境变化 B.原始农耕得到发展

C.能够掘井引水 D.人类已会建造房屋

15.下面是一组在北京人遗址出土的物品图片,它们传递给我们的信息是( )

A.北京人过着群居生活 B.北京人的饮食十分讲究

C.北京人已经会使用火 D.北京人已懂得人工取火

16.许倬云先生认为:“现在常说的‘新石器’与‘旧石器’时代,以人类生产食物来维持生计的方式为分界线。从旧石器时代采集食物,到新石器时代生产食物。”这种观点认为划分新、旧石器时代的分界线是( )

A.人工取火的出现 B.部落联盟的形成

C.早期国家的建立 D.原始农业的兴起

17.2021年,中国考古学会公布了“百年百大考古发现”,下表为入选该名单的38项石器时代遗址地域分布情况。据下表可知“百年百大考古发现”石器时代遗址地域分布表( )

区域 东北 华北 西北 华东 华中 华南 西南

遗址教 3 6 7 9 9 2 2

A.我国是古人类遗址最多的国家 B.当时区域间经济交流比较活跃

C.黄河流域是中华文明的发源地 D.中华文明的起源具有多元特征

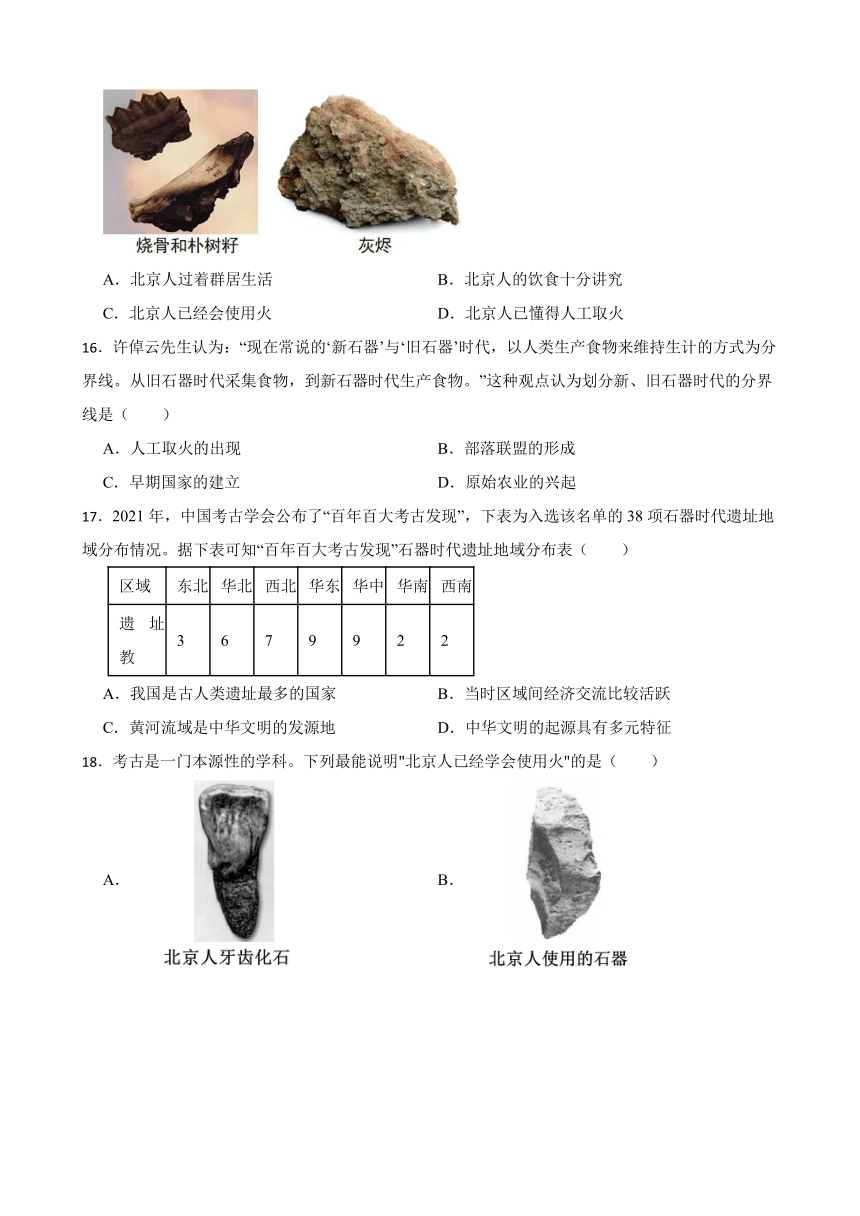

18.考古是一门本源性的学科。下列最能说明"北京人已经学会使用火"的是( )

A. B.

C. D.

19.周口店遗址出土了大量距今约70万-20万年的朴树籽,树籽的外皮已不见,硬壳和果肉被烧成白色。符合该描述的古人类是( )

A.元谋人 B.山顶洞人 C.北京人 D.河姆渡人

20.70万年前的北京,是野兽的天堂……在这巨大的野生动物园里,有一个特别的存在——这些生物……拿着石器……准备伏击他们的猎物,猎取到猎物后,他们会用打磨尖的石头划开猎物的表皮。“他们”是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡人

21.考古学家在周口店发现两大堆灰烬,“由于灰烬成堆,未使火到处蔓延”。此发现和研究,有助于我们进一步了解( )

A.早期人类的生产生活 B.原始农业的发展状况

C.炎黄联盟的逐渐形成 D.早期国家的文明程度

22.云南元谋蕴藏着丰富的古文化遗产,至今还留存许多古生物、古人类、古文化遗留的化石和遗迹,被人类学家称之为“天然原始社会博物馆”。通过对遗存的研究,我们可知道元谋人( )

①距今约170万年②使用磨制石器③知道使用火④掌握磨光技术

A.①③ B.①④ C.②③ D.③④

23.比较法是一种有效的学习方法。与北京人相比,山顶洞人的进步性表现在( )

①结成群体生活在一起;②懂得人工取火;③已经掌握磨光和钻孔技术;④会采集、狩猎

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

24.史料是史学研究的基础。下列史料有助于研究“中国原始农业产生与发展”的是( )

A.碳化稻粒 B.人面鱼纹彩陶盆

C.《汉谟拉比法典》 D.帕特农神庙遗址

25.2021年是周口店“北京人”遗址发掘一百周年,也是中法文化旅游年。中法联合出品纪录电影《北京人:人类最后的秘密》,揭秘古人类发展进化的重大历程。下列哪一场景不可能出现在影片中?( )

A.北京人过着群居生活,共同劳动

B.北京人采集的植物果实放在陶器中

C.北京人使用打制石器狩猎

D.北京人围坐在火堆旁取暖和烧烤食物

26.多学科研究表明,大致在仰韶文化半坡阶段旱作农业经济成熟起来,形成了固定的农作物种植结构和家畜饲养模式,至距今5000年前后扩展到了东北地区的西辽河流域、长江中游地区、东南沿海等。对此解读正确的是( )

A.半坡文化时期诞生了最早的国家形态

B.仰韶文化奠定了中国传统农业的基础

C.仰韶文化时期氏族没有出现阶级分化

D.半坡阶段是仰韶文化成熟的关键时期

27.小王同学假期去参观一处原始居民遗址,他在遗址内的博物馆里看到了如下的展览品。根据这些考古发现判断该处遗址是

A.半坡聚落 B.河姆渡聚落

C.大汶口原始居民 D.山顶洞人

28.某遗址的考古发现有:大量的稻谷、稻叶、木屑、纺织工具(如骨针、纺轮、梭形器)及纺织品(如编织的苇席),还有大量干栏式建筑。据此推断,该遗址应位于下图中( )

A.① B.② C.③ D.④

29.下列三幅图片反映的共同主题是

A.农耕文明,历史悠久 B.中原地区,农业起源

C.作物种植,品种单一 D.农业工具,类型多样

30.同学们搜集到有关山顶洞人的如下资料,其中史料价值最高的是( )

A.考古工作者的笔记 B.山顶洞人的复原头像

C.遗址中出土的骨针 D.山顶洞人生活想象图

二、材料分析题

31.农业发展不断推动中国社会向前发展。阅读下列材料完成问题,你对中国早期农业会有更全面的认识。

【农业起源】

材料一

——部编版七上历史

材料二 禹(图3)伤(感伤)先人父鲧功之不成(治水未成功)受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入。……以决(疏通)九川致(通达)四海,浚(疏通)畎浍(河渠)致之川。

——《史记》

(1)图1中B处原始遗址名称是什么?这里的原始居民培育出的农作物作为我们今天南方的主要食物之一。这种农作物是什么?

(2)材料一中图2是图1遗址出土的骨耜,是用于什么劳动的?

(3)根据材料二指出,大禹治水的措施是什么?从禹的治水事迹中可以看到大禹有什么样的精神?(答出2个即可)

【铁器牛耕推广】

材料三 古书上记载,春秋时期,一些诸侯国已经用铁制农具耕种土地。至迟在春秋末年,一些诸侯国已使用牛来耕地。铁器农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

——部编版七上历史

(4)根据材料三、归纳春秋时期社会发生的变化。

【重农抑商政策】

材料四 及秦公用商君,坏井田,开阡陌(井田中纵横的小路),急(积极)耕战(耕织和军功)之堂,虽非古道,犹以务本之固,倾(灭亡)邻国而雄诸侯。

——《汉书》

材料五 据记载:都江堰建成后,成都平原“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。”

——《华阳国志·蜀志》

(5)根据材料四、五、概括都江堰周边地区农业发展的原因。

(6)中国古代农业生产高度发达。综上、概括中国古代农业高度发达的具体表现(成果)。(答出两条即可)

32.历史是人类社会的发展过程,了解历史的途径有很多。阅读材料,回答下列问题。

【遗址中的历史】

材料一:

(1)图1所示石器证明北京人处于什么时代?这些石器能反映出北京人从事哪些活动?图2遗址的挖掘有利于我们研究哪个朝代的历史?

【传说中的历史】

材料二:我国古代流传着大量有关人类起源和古代先民事迹的神话与传说,如“盘古开天”“女娲补天”“后弭射日”“愚公移山”等,也有关于早期社会的很多传说,其中,炎帝、黄帝等是最为著名的传说人物。

——摘编自部编教材《中国历史》七年级上册

(2)传说中炎帝、黄帝有很多发明,你认为这些发明创造反映了当时人们生活哪些方面的变化?为什么炎帝、黄帝被尊称为中华民族的人文初祖?

【文物中的历史】

材料三:

(3)结合所学知识,说说图3文物所蕴含的历史信息。

【历史就在我们身边】

(4)围绕“探寻历史的途径”这一主题,拟一个论点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确、史论结合、表述清晰)

33.以江河之灵秀,育华夏之文明。阅读材料,回答问题。

【地图展示百万年人类史】

材料一:见下图

中国古代古人类遗址分布图

【图片呈现一万年文化史】

材料二:下图为河姆渡遗址部分考古发现及成果。

【史料实证五千多年文明史】

材料三:

良渚古城遗址 陶寺都城遗址 二里头遗址

位于浙江余杭,距今约5300-4300年。古城由宫殿区、内城和外城组成。城内外的贵族墓地里,随葬着数量不等制作精美的玉礼器。 位于山西襄汾,距今约4300-4000年。古城内有围墙环绕的宫城,宫城内大型墓地集中分布,墓中往往随葬陶鼓、石馨、玉钱、陶器等器物,表明墓主人的尊贵身份。 发现于河南偃师,距今约4100年左右。遗址中有大型宫殿建筑群、大型墓葬。还出土了用于祭祀的精美玉器等王室使用的高贵礼器。

(1)据材料一,找到既发现直立人又发现智人化石的地点,概括古人类遗址的分布特点。

(2)据材料二,请你简要描述河姆渡人的生产与生活。

(3)据材料三,指出三处遗址考古发现的共同点。

34.进入新石器时代,我们的祖先开始定居生活。阅读材料,完成下列要求。

材料一 人们砍去树木,铲除荆棘和杂草,晒干后焚毁,灰烬成了天然的肥料,进行简单的松土平整后即行播种,这种原始农业通常称之为刀耕火种。农业的发明无疑是人类征服自然的一个新的里程碑。所以新石器时代被誉为“农业革命时代”。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 中国原始农耕时代的代表性遗址及其考古发现

遗址 考古发现

半坡遗址 炭化粟;磨制石器、骨器;半地穴式房屋遗迹

河姆渡遗址 人工栽培水稻遗址;磨制石器、骨器;干栏式建筑遗迹

——整理自人教版教材教师教学用书《中国历史》(七年级上册)

材料三 陶器的发明对人类的生活有着重大的意义。在这以前,人类处理食物一般采用烧或烤的方法。有了陶器后,人类增加了煮熟食物的方法,并且便利了饮用水的运送和储存,使人类比较能够定居下来,从事农业生产。所以,陶器的制作是人类与自然界斗争中一项划时代的发明创造,也构成新石器时代文化的一个重要标志。

——摘编自王玉哲《中华远古史》

(1)根据材料一,指出原始农业的耕作方式。结合所学知识,简述原始农业兴起和发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳半坡遗址和河姆渡遗址在生产生活方面的相同之处。

(3)根据材料三,概括陶器出现的意义。

35.考古发现是了解原始社会的重要依据。阅读下列图文,回答问题。

材料一

材料二

材料三 大汶口晚期墓葬,有的有百余件随葬的工艺品和日常器物,有的却一无所有。

材料四 传说中的炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,种植五谷蔬菜……黄帝已能建造宫室,制作衣裳,挖掘水井……

(1)阅读材料一说出第一个北京人头盖骨化石的发现者是谁?北京人生活在什么时代?(填旧石器时代或新石器时代)。

(2)阅读材料二、河姆渡遗址发现大量稻谷,说明哪一区域是亚洲稻的起源地之一。观察复原图,指出半坡居民居住的房屋类型。

(3)读材料三分析,大汶口晚期已经出现什么现象?

(4)阅读材料四、说出中华民族的人文初祖。

(5)你是怎样看待中国古代文明的?

答案解析部分

1.B

A项,材料中不能体现中华文明早于世界其他地区的文明,故A项错误;

B项,由“ 距今5000年左右,长江流域下游,黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化,龙山文化和红山文化。这些文化各具特色,又相互交流借鉴,都出土了精美的玉器,发现了较大规模的祭坛和神庙 ”可知,在不同的地区分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化体现了中华文明起源呈现多元一体的特点,故B项正确;

C项,材料中无法体现“阶级分化趋势明显”,故C项错误;

D项,礼乐制度出现于西周,故D项错误;

故答案为B

本题主要考查中华文明起源及其发展的特点,考查学生的理解与运用能力。

2.C

据题干信息“某遗址出土陶器上的稻穗纹”并结合所学可知,河姆渡遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹,由此猜测绘有稻穗纹的陶器出土于河姆渡遗址,故选C项。

元谋人过采集渔猎生活,尚未进入农耕时代,不会种植水稻,排除A项。

北京人过采集渔猎生活,尚未进入农耕时代,不会种植水稻,排除B项。

半坡居民从事农业生产,主要种植粟等农作物,不符合题意,排除D项。

故答案为:C。

本题主要知识考点是河姆渡遗址。本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握河姆渡遗址的相关史实。

3.A

灰烬层是燃烧后留下的遗迹。在北京人遗址中发现这样的灰烬层,直接证明了北京人曾经在此处进行过燃烧活动,也就是说,他们学会了使用火。这与题目描述高度吻合,A正确;

题目中并未提及与钻孔技术相关的任何信息,如钻孔的工具、钻孔的遗迹等。因此,这一选项与题目描述不符,排除B;

爱美意识通常体现在装饰品、服饰等方面。题目中并未提及与爱美意识相关的任何遗物或遗迹,所以这一选项也不成立,排除C;

磨制石器是新石器时代的一个显著特征,而北京人生活在旧石器时代。此外,题目中并未明确提及磨制石器的存在。因此,这一选项同样与题目描述不符,排除D。

故答案为:A。

本题考查石器时代的人类文明,考查学生获取和解读信息能力,学生需要对有效信息进行完整、准确、合理的解读,结合材料关键词和所学知识推导出正确答案。

4.C

5.C

根据题干图表信息,结合所学知识可知,北京人生活在距今约七十万年至二十万年的北京西南周口店地区,还保留了猿的某些特征,手脚分工明显,能够制造和使用工具,已经会使用天然火,会制造和使用打制石器。厚达6米的灰烬层说明北京人会使用火,会长时间保存火种,故选C项。

北京人大脑容量比现代人小,排除A项;

北京人不会农业生产,排除B项;

北京人还不会饲养家禽和家畜,排除D项。

故答案为:C。

本题主要知识考点是北京人遗址。本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握北京人遗址的相关史实。

6.D

根据题干“浙江”和所学知识,距今约七千年的河姆渡原始居民,生活于浙江省余姚市河姆渡村,已种植水稻,是我国长江流域原始农耕文明的代表,D正确;

元谋人遗址位于云南省元谋县,A错误;

北京人遗址、山顶洞人遗址在北京,BC错误。

故答案为:D。

本题考点是中国原始农业。解题方法:依据题干中的地点和时间信息再结合所学分析选项内容即可。

7.A

根据所学可知,考古挖掘的历史文物是研究远古时代原始人类生产生活的第一手资料,因此距今约70---20万年的北京人使用火的遗迹,说明北京人会使用天然火,并会保存火种,是研究北京人生产生活状况的第一手史料,故选A项。

“西周烧炭火的青铜器”是研究西周时期,用炭炎取暖的一手史料,不适合研究中国古人类生产生活状况,排除B项。

“战国铁制农具”是研究战国时期铁农具使用和推广的一手史料,不适合研究中国古人类生产生活状况,排除C项。

“汉代耕作石画拓片”可用于研究汉朝农业生产发展的状况,不适合研究中国古人类生产生活状况,排除D项。

故答案为:A。

本题主要知识考点是史料运用。本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握史学研究材料的相关知识。

8.B

据材料“可以印证我国原始农耕时代长江流域社会发展水平”并结合所学可知,生活在长江流域的河姆渡居民已经学会种植水稻,是世界上最早种植水稻的居民,B正确;

北京人生活在黄河流域,与材料不符,A错误;

半坡居民生活在黄河流域,与材料不符,C错误;

大禹治水是中国古代的神话传说故事,著名的上古大洪水传说;他是黄帝的后代,三皇五帝时期,黄河泛滥,鲧、禹父子二人受命于尧、舜二帝,负责治水,D错误。

故答案为:B。

本题考点是河姆渡文化。解题方法:结合所学分析选项看哪个符合长江流域即可得出答案。

9.C

10.C

11.D

第一幅图说明河姆渡人会饲养家畜、第二幅图是河姆渡人使用的耕作工具,第三幅图是河姆渡人的重要农作物,它们共同说明河姆渡人过着原始农耕生活,D项正确;

河姆渡人住干栏式建筑,材料没有体现,排除A项;

“会制作精美的陶器”无法概括第二、第三幅图,排除B项;

“会制作骨器艺术品”材料没有体现,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考查中国境内的早期人类,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,学生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

12.B

根据题意可知“北京人前额低平,眉骨粗大,颧骨突出,嘴部前伸,能够直立行走”这一结论是在研究了北京人牙齿化石、北京人头盖骨化石、40多个个体的直立人化石的基础上得出的,说明化石是研究远古人类历史的重要证据,B符合题意;

材料未涉及到工具的制造在从猿向人转变过程中所起到的决定性作用,排除A;

材料未涉及到劳动在原始人进化中起着决定性因素,排除C;

北京人的外貌是通过研究化石得出的,并非全靠想象和猜测,排除D。

故答案为:B。

本题考查中国境内早期人类的知识。难度适中,理解题干信息,掌握中国境内早期人类的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

13.A

“遗址中灰烬、烧石和烧骨”都是考古发掘中直接发现的历史遗存。灰烬表明曾经有火焰燃烧,烧石和烧骨则是火的使用导致的直接结果。这些实物证据具有直接性、原始性和确凿性,能够非常有力地证明北京人确实掌握了用火的技能,并且能够长时间保存火种,A正确;

“关于远古时代的记述”这类记述往往来源于后世的文献或传说,可能受到作者主观意识、时代背景等多种因素的影响,其真实性和准确性相对较难保证,排除B;

“远古时代的神话传说”这些更是基于口头传承和想象,缺乏科学验证,不能作为确凿的历史证据,排除C;

“历史学家的论文、著作”是基于原始证据进行的解读和构建,属于间接证据,其可靠性依赖于原始证据的准确性和完整性,排除D。

故答案为:A。

本题主要考查中国境内早期的人类,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

14.B

原始农耕得到发展是关键因素。新石器时代,河姆渡居民种植水稻,半坡居民种植粟,原始农耕的发展使人们有了相对稳定的食物来源。为了更好地进行农业生产、储存粮食等,人们开始在适宜农耕的平原地区形成固定聚落,而不再像旧石器时代以采集、狩猎为主,需要不断迁徙寻找食物而多选择山洞“穴居”。所以原始农耕的发展是这种居住方式变化的主要原因,B正确;

自然环境变化虽然可能对人类居住方式有一定影响,但不是导致从“穴居”到形成固定聚落这种居住方式变化的主要原因。在旧石器时代到新石器时代,自然环境并没有发生足以导致人类居住方式发生如此重大转变的剧烈变化,所以A选项不符合题意,A错误;

能够掘井引水是在定居生活已经形成之后,进一步改善生活条件的一种表现,而不是促使人们从“穴居”转变为固定聚落定居的主要原因,C错误;

人类会建造房屋是能够形成固定聚落的一个条件,但追根溯源,促使人们形成固定聚落的根本原因还是原始农耕的发展,因为有了稳定的农业生产需求,才促使人们去建造房屋并定居下来,D选项不是主要原因,D错误。

故答案为:B。

本题考点是原始农业。解题方法:结合原始农业发展带来的影响分析题干内容,然后与选项对比即可。

15.C

根据图片“烧骨、灰烬”,可知北京人已经会使用火了。北京人会使用天然火,他们用火烧烤食物、驱赶野兽,照明、防寒,火的使用增强了人们适应自然的能力,C符合题意;

北京人过着群居生活,但从图片“灰烬”无法传递这一信息,排除A;

图片“灰烬”反映的是北京人会使用火,不能说明北京人在饮食方面讲究荤素搭配,排除B;

山顶洞人已懂得人工取火,排除D。

故答案为:C。

本题考查中国境内早期人类的知识。难度适中,理解题干信息,掌握中国境内早期人类的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

16.D

17.D

从表格中可以看出,“百年百大考古发现”的石器时代遗址在各个区域的分布并不均匀,东北、华北、西北、华东、华中、华南和西南等区域均有遗址入选,且数量不同。这表明在石器时代,中华文明的起源并不是单一的,而是具有多元的特征,D正确;

“我国是古人类遗址最多的国家”无法从表格中得出,因为表格只列出了“百年百大考古发现”中的石器时代遗址,并没有列出所有的古人类遗址,排除A;

“当时区域间经济交流比较活跃”也无法从表格中得出,因为表格只反映了遗址的地域分布情况,并没有提供关于区域间经济交流的信息,排除B;

“黄河流域是中华文明的发源地”虽然黄河流域在表格中有较多的遗址入选,但并不能因此就断定黄河流域是中华文明的唯一发源地,因为表格中也显示了其他区域也有遗址入选,排除C。

故答案为:D。

本题考查了中华文明的起源,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

18.D

根据所学知识可知,北京人处于远古时期,距今天的时间几十万年,所以要证明“北京人已经会使用天然火”只有通过考古发掘,即北京人用火的灰烬是实物,最有说服力,D项正确;

牙齿与火无关,排除A项;

用石器并不代表用火,排除B项;

想象图是后人想象而画的,不具有说服力,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考查的是中国境内的早期人类,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

19.C

20.B

21.A

22.A

根据所学可知,元谋人发现地点在云南省元谋县;距今约170万年;能制造工具,知道用火;是我国境内目前已确认的最早的

古人类,他们能制造工具,知道用火,故和③符合题意,A符合题意;

掌握磨光技术的是山顶洞人,元谋人还不会这项技能,③说法错误,排除BD;

元谋人用的是打制石器,②错误,排除C。

故答案为:A。

本题考查中国境内早期人类的知识。难度适中,理解题干信息,掌握中国境内早期人类的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

23.B

24.A

根据题干“中国原始农业产生与发展”和所学知识可知,遗址出土的碳化稻粒,反映了原始居民已经开始种植水稻,体现了原始农业的生产情况,A符合题意;

半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆反映了半坡居民会制作彩陶,与原始农业内容不符,排除B;

《汉谟拉比法典》是古巴比伦文明的法典,与题意不符,排除C;

帕特农神庙遗址位于希腊雅典,与题意不符,排除D。

故答案为:A。

本题考查原始农耕生活的知识。难度适中,理解题干信息,掌握原始农耕生活的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

25.B

26.B

根据题干“大致在仰韶文化半坡阶段旱作农业经济成熟起来,形成了固定的农作物种植结构和家畜饲养模式,至距今5000年前后扩展到了东北地区的西辽河流域、长江中游地区、东南沿海等”分析可知,仰韶文化奠定了中国传统农业的基础,B正确;

材料并未提及半坡文化时期诞生了最早的国家,A错误;

仰韶文化时期出现了阶级分化,C错误;

材料未涉及半坡阶段是仰韶文化成熟的关键时期,D错误。

故答案为:B。

本题考点是仰韶文化。解题方法:依据题干内容再结合所学分析仰韶文化的影响,然后与选项对比即可得出答案。

27.B

28.D

29.A

30.C

31.(1) 名称:河姆渡遗址。农作物:水稻。

(2) 用途:挖土。

(3) 措施:疏导。精神:坚持不懈、公而忘私、无私奉献、勇敢、勤劳等。

(4) 变化:铁器和牛耕广泛推广;社会生产力水平的提高。

(5) 原因:秦国推行鼓励发展农业政策。国家建设大型水利工程,治理岷江水忠。

(6) 表现(成果)①先进的生产工具②建设了大型水利工程③治水经验丰富④培育出世界上最早的农作物。(符合题意,言之有理皆对、答出两条即可)。

32.(1) 时代:旧石器时代。

活动:采集、狩猎等。

朝代:夏朝。

(2) 方面:衣、食、住、行。

五六千年前,中国进入部落联盟时期,生活在黄河流域的炎帝部落和黄帝部落联合,在涿鹿之战中打败蚩尤部落,从此,炎帝、黄帝部落联盟经过长期的发展形成为华夏族,因而黄帝和炎帝被尊称为中华民族的人文初祖。

(3) 历史信息:司母戊鼎是商朝铸造的;是迄今世界上出土的最重的青铜器;用“泥范铸造法”制作;工艺十分复杂,需要很多人协同合作才能完成等。

(4) 论点:考古和传说都是研究历史的重要途径。

论述:通过对北京人遗址的考古发掘,获得了大量的古人类化石和石器,为复原北京人的特征和研究人类起源提供了重要证据;远古传说是文字发明之前,人们口耳相传的有一定历史性的故事,但随着考古工作的开展,有些传说被考古证明是真实存在的客观事实。古发掘的史料具有研究历史的重要价值,同时远古传说可以为研究历史提供一定的参考线索,我们在进行历史学习时应该结合各种方式,相互印证,以求还原真实的历史。

(1)时代: 根据材料一图1“北京人遗址中挖掘的化石和石器复原图”和所学知识可知,北京人用石块、兽骨和鹿角等制作工具,制作石器的技术比较成熟,处于旧石器时代。

活动:根据所学知识可知,北京人制作石器的技术比较成熟,能够制成不同类型的工具,他们使用这些工具猎取动物,采集植物果实,所以,北京人能从事的活动有采集、狩猎等。

朝代:根据材料一图2“二里头遗址”和所学知识可知,二里头遗址是夏王朝后期的一座都城遗址,故图2遗址的挖掘,有利于我们研究夏朝的历史。

(2)变化:根据所学知识可知,传说中炎帝、黄帝有很多发明,如传说炎帝神农氏制耒耜,种五谷,奠定了农工基础;尝百草,开医药先河。治麻为布,民着衣裳等。黄帝在医药、音乐、舟车等方面也有贡献。这些发明创造反映了当时衣、食、住、行的变化。

原因:根据所学知识可知,可以从炎帝、黄帝对华夏族的形成的贡献等角度进行分析,五六千年前,中国进入部落联盟时期。生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落竭诚联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,因而黄帝和炎帝被后人尊称为中华民族的“人文初祖”。

(3)历史信息: 根据材料三图3“司母戊鼎”和所学知识可知,可以从地位、制造方法以过程的复杂等角度进行分析,所蕴含的历史信息有:司母戊鼎是商朝铸造的;是迄今世界上出土的最重的青铜器;用“泥范铸造法”制作;工艺十分复杂,需要很多人协同合作才能完成等。

(4)首先围绕“探寻历史的途径”这一主题,拟一个论点,根据材料一遗址和材料三出土文物可知考古发掘是研究历史的重要途径,材料二的传说也具有一定的史料研究价值,所以可以拟定论点为:考古和传说都是研究历史的重要途径。然后结合史实从考古和传说两个方面进行论述:如通过对北京人遗址的考古发掘,获得了大量的古人类化石和石器,为复原北京人的特征和研究人类起源提供了重要证据;远古传说是文字发明之前,人们口耳相传的有一定历史性的故事,但随着考古工作的开展,有些传说被考古证明是真实存在的客观事实。最后形成总结性表述,古发掘的史料具有研究历史的重要价值,同时远古传说可以为研究历史提供一定的参考线索,我们在进行历史学习时应该结合各种方式,相互印证,以求还原真实的历史。

本题考点是中国早期人类、神话传说、青铜器。解题方法:(1)时代:结合中国早期人类的发展情况分析材料一图1“北京人遗址中挖掘的化石和石器复原图”即可得出答案。

活动:结合中国早期人类的发展情况分析材料一图1的第二幅图片即可得出答案。

朝代:结合中国早期国家的发展情况分析二里头遗址即可得出朝代。

(2)变化:结合神话传说中炎黄二帝的发明创造主要涉及哪些方面即可得出答案。

原因:结合所学从炎帝、黄帝对华夏族的形成的贡献等角度进行分析即可。

(3)历史信息:依据材料三图3“司母戊鼎”和所学知识可知,可以从地位、制造方法以过程的复杂等角度进行分析即可得出答案。

(4)观点:根据材料一遗址和材料三出土文物可知考古发掘是研究历史的重要途径,材料二的传说也具有一定的史料研究价值,所以可以拟定论点为:考古和传说都是研究历史的重要途径。

论述:首先,详细论述通过北京人的考古发掘能够得出什么信息;第二,详细论述通过远古神话传说能够得出何种结论;最后,将考古发掘和神话传说的两种结论进行对比,进行升华总结。

33.(1)北京周口店;数量多、范围广、集中在大江大河附近

(2)河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,在遗址中发现的木结构水井是迄今发现年代最早的木结构水井之一,骨耜作为一种先进的农业生产工具得到广泛使用,稻作农业已经具有相当的规模,家畜饲养以猪、狗为主,河姆渡人懂得使用天然漆,会制作陶器、玉器和简单的乐器骨哨

(3)都出现了宫殿或宫城、都出现了墓葬、都出土了礼器

34.(1)耕作方式:刀耕火种。影响:原始农业的兴起和发展为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;促进了人口的增长和社会的发展;改变了人类的生活方式,从迁徙走向定居。

(2)相同之处:都使用磨制石器;都从事农业生产;都建造房屋,过定居生活。

(3)意义:增加了煮熟食物的方法;便利了饮用水的运送和储存;使人类能够比较定居下来,从事农业生产;构成新石器时代文化的一个重要标志。

(1)耕作方式:据材料一“人们砍去树木,铲除荆棘和杂草,晒干后焚毁,灰烬成了天然的肥料,进行简单的松土平整后即行播种,这种原始农业通常称之为刀耕火种”可知,材料一反映了原始农业的耕作方式是刀耕火种。

影响:据材料一“农业的发明无疑是人类征服自然的一个新的里程碑”并结合所学可知,原始农业的兴起和发展为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;促进了人口的增长和社会的发展;改变了人类的生活方式,从迁徙走向定居。

(2)相同之处:据材料二“炭化粟;磨制石器、骨器;半地穴式房屋遗迹”“人工栽培水稻遗址;磨制石器、骨器;干栏式建筑遗迹”并结合所学可知,半坡遗址和河姆渡遗址都使用磨制石器;都从事农业生产;都会建造房屋,过定居生活。

(3)意义:据材料三“有了陶器后,人类增加了煮熟食物的方法,并且便利了饮用水的运送和储存,使人类比较能够定居下来,从事农业生产”可知,陶器出现增加了煮熟食物的方法;便利了饮用水的运送和储存;使人类能够比较定居下来,从事农业生产;据材料三“陶器的制作是人类与自然界斗争中一项划时代的发明创造,也构成新石器时代文化的一个重要标志”可知,陶器出现构成新石器时代文化的一个重要标志。

故答案为:(1)耕作方式:刀耕火种。影响:原始农业的兴起和发展为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;促进了人口的增长和社会的发展;改变了人类的生活方式,从迁徙走向定居。(2)相同之处:都使用磨制石器;都从事农业生产;都建造房屋,过定居生活。(3)意义:增加了煮熟食物的方法;便利了饮用水的运送和储存;使人类能够比较定居下来,从事农业生产;构成新石器时代文化的一个重要标志。

(1)本题主要知识考点是原始农业。主要考查学生对历史知识的识记、理解能力,运用所学知识,准确解读材料信息的能力,解题关键在于理解并识记原始农业的相关历史知识。

(2)本题主要考查半坡遗址和河姆渡遗址。解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并熟练掌握半坡遗址和河姆渡遗址的相关史实。

(3)本题主要知识考点是陶器出现。主要考查学生对历史知识的识记、理解能力,运用所学知识,准确解读材料信息的能力,解题关键在于理解并识记陶器出现的相关历史知识。

35.(1)裴文中;旧石器时代。

(2)长江中下游;半地穴式圆形房屋。

(3)贫富分化。

(4)黄帝、炎帝。

(5)中国古代文明是先人劳动和智慧的成果;是中华民族的骄傲;我们要继承和传承中华文明;中国古代文明是世界文明的重要组成部分;等。

01 中国境内的远古居民

一、单选题

1.距今5000年左右,长江流域下游,黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化,龙山文化和红山文化。这些文化各具特色,又相互交流借鉴,都出土了精美的玉器,发现了较大规模的祭坛和神庙。由此可知,中国早期文明( )

A.领先世界其他地区 B.呈现多元一体特征

C.阶级分化趋势明显 D.礼乐制度非常完善

2.右图为某遗址出土陶器上的稻穗纹,我们可以猜测这是来自( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

3.中国科学院古人类研究所利用碳—14年代测定等技术,在北京人遗址中鉴定出了距今约70万年~20万年前的灰烬层。这表明北京人已经( )

A.学会使用火 B.掌握钻孔技术

C.有爱美意识 D.使用磨制石器

4.与北京人相比,山顶洞人的进步性主要表现在( )

A.过集体生活 B.会保存火种

C.掌握磨光和钻孔技术 D.会打制石器

5.下列关于北京人的考古发现和分析结论对应正确的是( )

A.A B.B C.C D.D

6.2023年亚运会举办期间:小明同学到浙江观看亚运盛事,除了登雁荡山、游西湖,他还可以在该省参观的我国原始农耕时代的重要遗址有( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址

C.山顶洞人遗址 D.河姆渡遗址

7.考古发现是研究史前时期历史的主要途径之一。下列考古发现的遗迹、遗址、实物等适合研究中国古人类生产生活状况的是( )

A.北京人使用火的遗迹

B.西周烧炭火的青铜器

C.战国铁制农具

D.汉代耕作石画拓片

8.考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下列材料可以印证我国原始农耕时代长江流域社会发展水平的是( )

A.北京人狩猎场景想象图 B.河姆渡遗址出土的稻谷

C.半坡居民的房屋复原图 D.大禹治水像

9.获取有效信息是历史学习的重要方法之一。小明在学习我国境内早期人类时,获取到以下信息:“距今约70-20万年”“会使用天然火”“能制造打制石器”,由此判断,该古人类是( )

A.元谋人 B.蓝田人 C.北京人 D.山顶洞人

10.考古发掘是获取考古资料的重要途径。以下可用于研究人类起源的考古资料是( )

A.北京人复原图 B.北京人狩猎场景象图

C.北京人头盖骨化石 D.猪纹陶体

11.文物是人类活动遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹。下列文物可共同印证河姆渡居民( )

河姆渡遗址出土的猪纹陶钵 河姆渡遗址出土的骨耜 河姆渡遗址出土的稻谷

A.能修建干栏式建筑 B.会制作精美的陶器

C.会制作骨器艺术品 D.过着原始农耕生活

12.“史论结合、论从史出”是学习历史的重要方法,下面是对史前时期的一次推论,从中我们可以得出的结论是( )

A.会不会制造工具是人与动物的根本区别

B.化石是研究远古人类历史的重要证据

C.劳动在从猿向人转变过程中起着决定性因素

D.北京人的外貌全是靠我们的想象和猜测

13.学习历史要求“论从史出”,下列哪种方式最能证明“北京人已经学会了用火,还会长时间保存火种”( )

A.遗址中灰烬、烧石和烧骨 B.关于远古时代的记述

C.远古时代的神话传说 D.历史学家的论文、著作

14.旧石器时代的北京人、山顶洞人居住在山洞里,即以“穴居”为主;新石器时代的河姆渡原始居民和半坡居民生活在平原上,并形成了固定的聚落。发生这种变化的主要原因是( )

A.自然环境变化 B.原始农耕得到发展

C.能够掘井引水 D.人类已会建造房屋

15.下面是一组在北京人遗址出土的物品图片,它们传递给我们的信息是( )

A.北京人过着群居生活 B.北京人的饮食十分讲究

C.北京人已经会使用火 D.北京人已懂得人工取火

16.许倬云先生认为:“现在常说的‘新石器’与‘旧石器’时代,以人类生产食物来维持生计的方式为分界线。从旧石器时代采集食物,到新石器时代生产食物。”这种观点认为划分新、旧石器时代的分界线是( )

A.人工取火的出现 B.部落联盟的形成

C.早期国家的建立 D.原始农业的兴起

17.2021年,中国考古学会公布了“百年百大考古发现”,下表为入选该名单的38项石器时代遗址地域分布情况。据下表可知“百年百大考古发现”石器时代遗址地域分布表( )

区域 东北 华北 西北 华东 华中 华南 西南

遗址教 3 6 7 9 9 2 2

A.我国是古人类遗址最多的国家 B.当时区域间经济交流比较活跃

C.黄河流域是中华文明的发源地 D.中华文明的起源具有多元特征

18.考古是一门本源性的学科。下列最能说明"北京人已经学会使用火"的是( )

A. B.

C. D.

19.周口店遗址出土了大量距今约70万-20万年的朴树籽,树籽的外皮已不见,硬壳和果肉被烧成白色。符合该描述的古人类是( )

A.元谋人 B.山顶洞人 C.北京人 D.河姆渡人

20.70万年前的北京,是野兽的天堂……在这巨大的野生动物园里,有一个特别的存在——这些生物……拿着石器……准备伏击他们的猎物,猎取到猎物后,他们会用打磨尖的石头划开猎物的表皮。“他们”是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡人

21.考古学家在周口店发现两大堆灰烬,“由于灰烬成堆,未使火到处蔓延”。此发现和研究,有助于我们进一步了解( )

A.早期人类的生产生活 B.原始农业的发展状况

C.炎黄联盟的逐渐形成 D.早期国家的文明程度

22.云南元谋蕴藏着丰富的古文化遗产,至今还留存许多古生物、古人类、古文化遗留的化石和遗迹,被人类学家称之为“天然原始社会博物馆”。通过对遗存的研究,我们可知道元谋人( )

①距今约170万年②使用磨制石器③知道使用火④掌握磨光技术

A.①③ B.①④ C.②③ D.③④

23.比较法是一种有效的学习方法。与北京人相比,山顶洞人的进步性表现在( )

①结成群体生活在一起;②懂得人工取火;③已经掌握磨光和钻孔技术;④会采集、狩猎

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

24.史料是史学研究的基础。下列史料有助于研究“中国原始农业产生与发展”的是( )

A.碳化稻粒 B.人面鱼纹彩陶盆

C.《汉谟拉比法典》 D.帕特农神庙遗址

25.2021年是周口店“北京人”遗址发掘一百周年,也是中法文化旅游年。中法联合出品纪录电影《北京人:人类最后的秘密》,揭秘古人类发展进化的重大历程。下列哪一场景不可能出现在影片中?( )

A.北京人过着群居生活,共同劳动

B.北京人采集的植物果实放在陶器中

C.北京人使用打制石器狩猎

D.北京人围坐在火堆旁取暖和烧烤食物

26.多学科研究表明,大致在仰韶文化半坡阶段旱作农业经济成熟起来,形成了固定的农作物种植结构和家畜饲养模式,至距今5000年前后扩展到了东北地区的西辽河流域、长江中游地区、东南沿海等。对此解读正确的是( )

A.半坡文化时期诞生了最早的国家形态

B.仰韶文化奠定了中国传统农业的基础

C.仰韶文化时期氏族没有出现阶级分化

D.半坡阶段是仰韶文化成熟的关键时期

27.小王同学假期去参观一处原始居民遗址,他在遗址内的博物馆里看到了如下的展览品。根据这些考古发现判断该处遗址是

A.半坡聚落 B.河姆渡聚落

C.大汶口原始居民 D.山顶洞人

28.某遗址的考古发现有:大量的稻谷、稻叶、木屑、纺织工具(如骨针、纺轮、梭形器)及纺织品(如编织的苇席),还有大量干栏式建筑。据此推断,该遗址应位于下图中( )

A.① B.② C.③ D.④

29.下列三幅图片反映的共同主题是

A.农耕文明,历史悠久 B.中原地区,农业起源

C.作物种植,品种单一 D.农业工具,类型多样

30.同学们搜集到有关山顶洞人的如下资料,其中史料价值最高的是( )

A.考古工作者的笔记 B.山顶洞人的复原头像

C.遗址中出土的骨针 D.山顶洞人生活想象图

二、材料分析题

31.农业发展不断推动中国社会向前发展。阅读下列材料完成问题,你对中国早期农业会有更全面的认识。

【农业起源】

材料一

——部编版七上历史

材料二 禹(图3)伤(感伤)先人父鲧功之不成(治水未成功)受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入。……以决(疏通)九川致(通达)四海,浚(疏通)畎浍(河渠)致之川。

——《史记》

(1)图1中B处原始遗址名称是什么?这里的原始居民培育出的农作物作为我们今天南方的主要食物之一。这种农作物是什么?

(2)材料一中图2是图1遗址出土的骨耜,是用于什么劳动的?

(3)根据材料二指出,大禹治水的措施是什么?从禹的治水事迹中可以看到大禹有什么样的精神?(答出2个即可)

【铁器牛耕推广】

材料三 古书上记载,春秋时期,一些诸侯国已经用铁制农具耕种土地。至迟在春秋末年,一些诸侯国已使用牛来耕地。铁器农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

——部编版七上历史

(4)根据材料三、归纳春秋时期社会发生的变化。

【重农抑商政策】

材料四 及秦公用商君,坏井田,开阡陌(井田中纵横的小路),急(积极)耕战(耕织和军功)之堂,虽非古道,犹以务本之固,倾(灭亡)邻国而雄诸侯。

——《汉书》

材料五 据记载:都江堰建成后,成都平原“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。”

——《华阳国志·蜀志》

(5)根据材料四、五、概括都江堰周边地区农业发展的原因。

(6)中国古代农业生产高度发达。综上、概括中国古代农业高度发达的具体表现(成果)。(答出两条即可)

32.历史是人类社会的发展过程,了解历史的途径有很多。阅读材料,回答下列问题。

【遗址中的历史】

材料一:

(1)图1所示石器证明北京人处于什么时代?这些石器能反映出北京人从事哪些活动?图2遗址的挖掘有利于我们研究哪个朝代的历史?

【传说中的历史】

材料二:我国古代流传着大量有关人类起源和古代先民事迹的神话与传说,如“盘古开天”“女娲补天”“后弭射日”“愚公移山”等,也有关于早期社会的很多传说,其中,炎帝、黄帝等是最为著名的传说人物。

——摘编自部编教材《中国历史》七年级上册

(2)传说中炎帝、黄帝有很多发明,你认为这些发明创造反映了当时人们生活哪些方面的变化?为什么炎帝、黄帝被尊称为中华民族的人文初祖?

【文物中的历史】

材料三:

(3)结合所学知识,说说图3文物所蕴含的历史信息。

【历史就在我们身边】

(4)围绕“探寻历史的途径”这一主题,拟一个论点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确、史论结合、表述清晰)

33.以江河之灵秀,育华夏之文明。阅读材料,回答问题。

【地图展示百万年人类史】

材料一:见下图

中国古代古人类遗址分布图

【图片呈现一万年文化史】

材料二:下图为河姆渡遗址部分考古发现及成果。

【史料实证五千多年文明史】

材料三:

良渚古城遗址 陶寺都城遗址 二里头遗址

位于浙江余杭,距今约5300-4300年。古城由宫殿区、内城和外城组成。城内外的贵族墓地里,随葬着数量不等制作精美的玉礼器。 位于山西襄汾,距今约4300-4000年。古城内有围墙环绕的宫城,宫城内大型墓地集中分布,墓中往往随葬陶鼓、石馨、玉钱、陶器等器物,表明墓主人的尊贵身份。 发现于河南偃师,距今约4100年左右。遗址中有大型宫殿建筑群、大型墓葬。还出土了用于祭祀的精美玉器等王室使用的高贵礼器。

(1)据材料一,找到既发现直立人又发现智人化石的地点,概括古人类遗址的分布特点。

(2)据材料二,请你简要描述河姆渡人的生产与生活。

(3)据材料三,指出三处遗址考古发现的共同点。

34.进入新石器时代,我们的祖先开始定居生活。阅读材料,完成下列要求。

材料一 人们砍去树木,铲除荆棘和杂草,晒干后焚毁,灰烬成了天然的肥料,进行简单的松土平整后即行播种,这种原始农业通常称之为刀耕火种。农业的发明无疑是人类征服自然的一个新的里程碑。所以新石器时代被誉为“农业革命时代”。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 中国原始农耕时代的代表性遗址及其考古发现

遗址 考古发现

半坡遗址 炭化粟;磨制石器、骨器;半地穴式房屋遗迹

河姆渡遗址 人工栽培水稻遗址;磨制石器、骨器;干栏式建筑遗迹

——整理自人教版教材教师教学用书《中国历史》(七年级上册)

材料三 陶器的发明对人类的生活有着重大的意义。在这以前,人类处理食物一般采用烧或烤的方法。有了陶器后,人类增加了煮熟食物的方法,并且便利了饮用水的运送和储存,使人类比较能够定居下来,从事农业生产。所以,陶器的制作是人类与自然界斗争中一项划时代的发明创造,也构成新石器时代文化的一个重要标志。

——摘编自王玉哲《中华远古史》

(1)根据材料一,指出原始农业的耕作方式。结合所学知识,简述原始农业兴起和发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳半坡遗址和河姆渡遗址在生产生活方面的相同之处。

(3)根据材料三,概括陶器出现的意义。

35.考古发现是了解原始社会的重要依据。阅读下列图文,回答问题。

材料一

材料二

材料三 大汶口晚期墓葬,有的有百余件随葬的工艺品和日常器物,有的却一无所有。

材料四 传说中的炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,种植五谷蔬菜……黄帝已能建造宫室,制作衣裳,挖掘水井……

(1)阅读材料一说出第一个北京人头盖骨化石的发现者是谁?北京人生活在什么时代?(填旧石器时代或新石器时代)。

(2)阅读材料二、河姆渡遗址发现大量稻谷,说明哪一区域是亚洲稻的起源地之一。观察复原图,指出半坡居民居住的房屋类型。

(3)读材料三分析,大汶口晚期已经出现什么现象?

(4)阅读材料四、说出中华民族的人文初祖。

(5)你是怎样看待中国古代文明的?

答案解析部分

1.B

A项,材料中不能体现中华文明早于世界其他地区的文明,故A项错误;

B项,由“ 距今5000年左右,长江流域下游,黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化,龙山文化和红山文化。这些文化各具特色,又相互交流借鉴,都出土了精美的玉器,发现了较大规模的祭坛和神庙 ”可知,在不同的地区分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化体现了中华文明起源呈现多元一体的特点,故B项正确;

C项,材料中无法体现“阶级分化趋势明显”,故C项错误;

D项,礼乐制度出现于西周,故D项错误;

故答案为B

本题主要考查中华文明起源及其发展的特点,考查学生的理解与运用能力。

2.C

据题干信息“某遗址出土陶器上的稻穗纹”并结合所学可知,河姆渡遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹,由此猜测绘有稻穗纹的陶器出土于河姆渡遗址,故选C项。

元谋人过采集渔猎生活,尚未进入农耕时代,不会种植水稻,排除A项。

北京人过采集渔猎生活,尚未进入农耕时代,不会种植水稻,排除B项。

半坡居民从事农业生产,主要种植粟等农作物,不符合题意,排除D项。

故答案为:C。

本题主要知识考点是河姆渡遗址。本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握河姆渡遗址的相关史实。

3.A

灰烬层是燃烧后留下的遗迹。在北京人遗址中发现这样的灰烬层,直接证明了北京人曾经在此处进行过燃烧活动,也就是说,他们学会了使用火。这与题目描述高度吻合,A正确;

题目中并未提及与钻孔技术相关的任何信息,如钻孔的工具、钻孔的遗迹等。因此,这一选项与题目描述不符,排除B;

爱美意识通常体现在装饰品、服饰等方面。题目中并未提及与爱美意识相关的任何遗物或遗迹,所以这一选项也不成立,排除C;

磨制石器是新石器时代的一个显著特征,而北京人生活在旧石器时代。此外,题目中并未明确提及磨制石器的存在。因此,这一选项同样与题目描述不符,排除D。

故答案为:A。

本题考查石器时代的人类文明,考查学生获取和解读信息能力,学生需要对有效信息进行完整、准确、合理的解读,结合材料关键词和所学知识推导出正确答案。

4.C

5.C

根据题干图表信息,结合所学知识可知,北京人生活在距今约七十万年至二十万年的北京西南周口店地区,还保留了猿的某些特征,手脚分工明显,能够制造和使用工具,已经会使用天然火,会制造和使用打制石器。厚达6米的灰烬层说明北京人会使用火,会长时间保存火种,故选C项。

北京人大脑容量比现代人小,排除A项;

北京人不会农业生产,排除B项;

北京人还不会饲养家禽和家畜,排除D项。

故答案为:C。

本题主要知识考点是北京人遗址。本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握北京人遗址的相关史实。

6.D

根据题干“浙江”和所学知识,距今约七千年的河姆渡原始居民,生活于浙江省余姚市河姆渡村,已种植水稻,是我国长江流域原始农耕文明的代表,D正确;

元谋人遗址位于云南省元谋县,A错误;

北京人遗址、山顶洞人遗址在北京,BC错误。

故答案为:D。

本题考点是中国原始农业。解题方法:依据题干中的地点和时间信息再结合所学分析选项内容即可。

7.A

根据所学可知,考古挖掘的历史文物是研究远古时代原始人类生产生活的第一手资料,因此距今约70---20万年的北京人使用火的遗迹,说明北京人会使用天然火,并会保存火种,是研究北京人生产生活状况的第一手史料,故选A项。

“西周烧炭火的青铜器”是研究西周时期,用炭炎取暖的一手史料,不适合研究中国古人类生产生活状况,排除B项。

“战国铁制农具”是研究战国时期铁农具使用和推广的一手史料,不适合研究中国古人类生产生活状况,排除C项。

“汉代耕作石画拓片”可用于研究汉朝农业生产发展的状况,不适合研究中国古人类生产生活状况,排除D项。

故答案为:A。

本题主要知识考点是史料运用。本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握史学研究材料的相关知识。

8.B

据材料“可以印证我国原始农耕时代长江流域社会发展水平”并结合所学可知,生活在长江流域的河姆渡居民已经学会种植水稻,是世界上最早种植水稻的居民,B正确;

北京人生活在黄河流域,与材料不符,A错误;

半坡居民生活在黄河流域,与材料不符,C错误;

大禹治水是中国古代的神话传说故事,著名的上古大洪水传说;他是黄帝的后代,三皇五帝时期,黄河泛滥,鲧、禹父子二人受命于尧、舜二帝,负责治水,D错误。

故答案为:B。

本题考点是河姆渡文化。解题方法:结合所学分析选项看哪个符合长江流域即可得出答案。

9.C

10.C

11.D

第一幅图说明河姆渡人会饲养家畜、第二幅图是河姆渡人使用的耕作工具,第三幅图是河姆渡人的重要农作物,它们共同说明河姆渡人过着原始农耕生活,D项正确;

河姆渡人住干栏式建筑,材料没有体现,排除A项;

“会制作精美的陶器”无法概括第二、第三幅图,排除B项;

“会制作骨器艺术品”材料没有体现,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考查中国境内的早期人类,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,学生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

12.B

根据题意可知“北京人前额低平,眉骨粗大,颧骨突出,嘴部前伸,能够直立行走”这一结论是在研究了北京人牙齿化石、北京人头盖骨化石、40多个个体的直立人化石的基础上得出的,说明化石是研究远古人类历史的重要证据,B符合题意;

材料未涉及到工具的制造在从猿向人转变过程中所起到的决定性作用,排除A;

材料未涉及到劳动在原始人进化中起着决定性因素,排除C;

北京人的外貌是通过研究化石得出的,并非全靠想象和猜测,排除D。

故答案为:B。

本题考查中国境内早期人类的知识。难度适中,理解题干信息,掌握中国境内早期人类的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

13.A

“遗址中灰烬、烧石和烧骨”都是考古发掘中直接发现的历史遗存。灰烬表明曾经有火焰燃烧,烧石和烧骨则是火的使用导致的直接结果。这些实物证据具有直接性、原始性和确凿性,能够非常有力地证明北京人确实掌握了用火的技能,并且能够长时间保存火种,A正确;

“关于远古时代的记述”这类记述往往来源于后世的文献或传说,可能受到作者主观意识、时代背景等多种因素的影响,其真实性和准确性相对较难保证,排除B;

“远古时代的神话传说”这些更是基于口头传承和想象,缺乏科学验证,不能作为确凿的历史证据,排除C;

“历史学家的论文、著作”是基于原始证据进行的解读和构建,属于间接证据,其可靠性依赖于原始证据的准确性和完整性,排除D。

故答案为:A。

本题主要考查中国境内早期的人类,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

14.B

原始农耕得到发展是关键因素。新石器时代,河姆渡居民种植水稻,半坡居民种植粟,原始农耕的发展使人们有了相对稳定的食物来源。为了更好地进行农业生产、储存粮食等,人们开始在适宜农耕的平原地区形成固定聚落,而不再像旧石器时代以采集、狩猎为主,需要不断迁徙寻找食物而多选择山洞“穴居”。所以原始农耕的发展是这种居住方式变化的主要原因,B正确;

自然环境变化虽然可能对人类居住方式有一定影响,但不是导致从“穴居”到形成固定聚落这种居住方式变化的主要原因。在旧石器时代到新石器时代,自然环境并没有发生足以导致人类居住方式发生如此重大转变的剧烈变化,所以A选项不符合题意,A错误;

能够掘井引水是在定居生活已经形成之后,进一步改善生活条件的一种表现,而不是促使人们从“穴居”转变为固定聚落定居的主要原因,C错误;

人类会建造房屋是能够形成固定聚落的一个条件,但追根溯源,促使人们形成固定聚落的根本原因还是原始农耕的发展,因为有了稳定的农业生产需求,才促使人们去建造房屋并定居下来,D选项不是主要原因,D错误。

故答案为:B。

本题考点是原始农业。解题方法:结合原始农业发展带来的影响分析题干内容,然后与选项对比即可。

15.C

根据图片“烧骨、灰烬”,可知北京人已经会使用火了。北京人会使用天然火,他们用火烧烤食物、驱赶野兽,照明、防寒,火的使用增强了人们适应自然的能力,C符合题意;

北京人过着群居生活,但从图片“灰烬”无法传递这一信息,排除A;

图片“灰烬”反映的是北京人会使用火,不能说明北京人在饮食方面讲究荤素搭配,排除B;

山顶洞人已懂得人工取火,排除D。

故答案为:C。

本题考查中国境内早期人类的知识。难度适中,理解题干信息,掌握中国境内早期人类的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

16.D

17.D

从表格中可以看出,“百年百大考古发现”的石器时代遗址在各个区域的分布并不均匀,东北、华北、西北、华东、华中、华南和西南等区域均有遗址入选,且数量不同。这表明在石器时代,中华文明的起源并不是单一的,而是具有多元的特征,D正确;

“我国是古人类遗址最多的国家”无法从表格中得出,因为表格只列出了“百年百大考古发现”中的石器时代遗址,并没有列出所有的古人类遗址,排除A;

“当时区域间经济交流比较活跃”也无法从表格中得出,因为表格只反映了遗址的地域分布情况,并没有提供关于区域间经济交流的信息,排除B;

“黄河流域是中华文明的发源地”虽然黄河流域在表格中有较多的遗址入选,但并不能因此就断定黄河流域是中华文明的唯一发源地,因为表格中也显示了其他区域也有遗址入选,排除C。

故答案为:D。

本题考查了中华文明的起源,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

18.D

根据所学知识可知,北京人处于远古时期,距今天的时间几十万年,所以要证明“北京人已经会使用天然火”只有通过考古发掘,即北京人用火的灰烬是实物,最有说服力,D项正确;

牙齿与火无关,排除A项;

用石器并不代表用火,排除B项;

想象图是后人想象而画的,不具有说服力,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考查的是中国境内的早期人类,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

19.C

20.B

21.A

22.A

根据所学可知,元谋人发现地点在云南省元谋县;距今约170万年;能制造工具,知道用火;是我国境内目前已确认的最早的

古人类,他们能制造工具,知道用火,故和③符合题意,A符合题意;

掌握磨光技术的是山顶洞人,元谋人还不会这项技能,③说法错误,排除BD;

元谋人用的是打制石器,②错误,排除C。

故答案为:A。

本题考查中国境内早期人类的知识。难度适中,理解题干信息,掌握中国境内早期人类的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

23.B

24.A

根据题干“中国原始农业产生与发展”和所学知识可知,遗址出土的碳化稻粒,反映了原始居民已经开始种植水稻,体现了原始农业的生产情况,A符合题意;

半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆反映了半坡居民会制作彩陶,与原始农业内容不符,排除B;

《汉谟拉比法典》是古巴比伦文明的法典,与题意不符,排除C;

帕特农神庙遗址位于希腊雅典,与题意不符,排除D。

故答案为:A。

本题考查原始农耕生活的知识。难度适中,理解题干信息,掌握原始农耕生活的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

25.B

26.B

根据题干“大致在仰韶文化半坡阶段旱作农业经济成熟起来,形成了固定的农作物种植结构和家畜饲养模式,至距今5000年前后扩展到了东北地区的西辽河流域、长江中游地区、东南沿海等”分析可知,仰韶文化奠定了中国传统农业的基础,B正确;

材料并未提及半坡文化时期诞生了最早的国家,A错误;

仰韶文化时期出现了阶级分化,C错误;

材料未涉及半坡阶段是仰韶文化成熟的关键时期,D错误。

故答案为:B。

本题考点是仰韶文化。解题方法:依据题干内容再结合所学分析仰韶文化的影响,然后与选项对比即可得出答案。

27.B

28.D

29.A

30.C

31.(1) 名称:河姆渡遗址。农作物:水稻。

(2) 用途:挖土。

(3) 措施:疏导。精神:坚持不懈、公而忘私、无私奉献、勇敢、勤劳等。

(4) 变化:铁器和牛耕广泛推广;社会生产力水平的提高。

(5) 原因:秦国推行鼓励发展农业政策。国家建设大型水利工程,治理岷江水忠。

(6) 表现(成果)①先进的生产工具②建设了大型水利工程③治水经验丰富④培育出世界上最早的农作物。(符合题意,言之有理皆对、答出两条即可)。

32.(1) 时代:旧石器时代。

活动:采集、狩猎等。

朝代:夏朝。

(2) 方面:衣、食、住、行。

五六千年前,中国进入部落联盟时期,生活在黄河流域的炎帝部落和黄帝部落联合,在涿鹿之战中打败蚩尤部落,从此,炎帝、黄帝部落联盟经过长期的发展形成为华夏族,因而黄帝和炎帝被尊称为中华民族的人文初祖。

(3) 历史信息:司母戊鼎是商朝铸造的;是迄今世界上出土的最重的青铜器;用“泥范铸造法”制作;工艺十分复杂,需要很多人协同合作才能完成等。

(4) 论点:考古和传说都是研究历史的重要途径。

论述:通过对北京人遗址的考古发掘,获得了大量的古人类化石和石器,为复原北京人的特征和研究人类起源提供了重要证据;远古传说是文字发明之前,人们口耳相传的有一定历史性的故事,但随着考古工作的开展,有些传说被考古证明是真实存在的客观事实。古发掘的史料具有研究历史的重要价值,同时远古传说可以为研究历史提供一定的参考线索,我们在进行历史学习时应该结合各种方式,相互印证,以求还原真实的历史。

(1)时代: 根据材料一图1“北京人遗址中挖掘的化石和石器复原图”和所学知识可知,北京人用石块、兽骨和鹿角等制作工具,制作石器的技术比较成熟,处于旧石器时代。

活动:根据所学知识可知,北京人制作石器的技术比较成熟,能够制成不同类型的工具,他们使用这些工具猎取动物,采集植物果实,所以,北京人能从事的活动有采集、狩猎等。

朝代:根据材料一图2“二里头遗址”和所学知识可知,二里头遗址是夏王朝后期的一座都城遗址,故图2遗址的挖掘,有利于我们研究夏朝的历史。

(2)变化:根据所学知识可知,传说中炎帝、黄帝有很多发明,如传说炎帝神农氏制耒耜,种五谷,奠定了农工基础;尝百草,开医药先河。治麻为布,民着衣裳等。黄帝在医药、音乐、舟车等方面也有贡献。这些发明创造反映了当时衣、食、住、行的变化。

原因:根据所学知识可知,可以从炎帝、黄帝对华夏族的形成的贡献等角度进行分析,五六千年前,中国进入部落联盟时期。生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落竭诚联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,因而黄帝和炎帝被后人尊称为中华民族的“人文初祖”。

(3)历史信息: 根据材料三图3“司母戊鼎”和所学知识可知,可以从地位、制造方法以过程的复杂等角度进行分析,所蕴含的历史信息有:司母戊鼎是商朝铸造的;是迄今世界上出土的最重的青铜器;用“泥范铸造法”制作;工艺十分复杂,需要很多人协同合作才能完成等。

(4)首先围绕“探寻历史的途径”这一主题,拟一个论点,根据材料一遗址和材料三出土文物可知考古发掘是研究历史的重要途径,材料二的传说也具有一定的史料研究价值,所以可以拟定论点为:考古和传说都是研究历史的重要途径。然后结合史实从考古和传说两个方面进行论述:如通过对北京人遗址的考古发掘,获得了大量的古人类化石和石器,为复原北京人的特征和研究人类起源提供了重要证据;远古传说是文字发明之前,人们口耳相传的有一定历史性的故事,但随着考古工作的开展,有些传说被考古证明是真实存在的客观事实。最后形成总结性表述,古发掘的史料具有研究历史的重要价值,同时远古传说可以为研究历史提供一定的参考线索,我们在进行历史学习时应该结合各种方式,相互印证,以求还原真实的历史。

本题考点是中国早期人类、神话传说、青铜器。解题方法:(1)时代:结合中国早期人类的发展情况分析材料一图1“北京人遗址中挖掘的化石和石器复原图”即可得出答案。

活动:结合中国早期人类的发展情况分析材料一图1的第二幅图片即可得出答案。

朝代:结合中国早期国家的发展情况分析二里头遗址即可得出朝代。

(2)变化:结合神话传说中炎黄二帝的发明创造主要涉及哪些方面即可得出答案。

原因:结合所学从炎帝、黄帝对华夏族的形成的贡献等角度进行分析即可。

(3)历史信息:依据材料三图3“司母戊鼎”和所学知识可知,可以从地位、制造方法以过程的复杂等角度进行分析即可得出答案。

(4)观点:根据材料一遗址和材料三出土文物可知考古发掘是研究历史的重要途径,材料二的传说也具有一定的史料研究价值,所以可以拟定论点为:考古和传说都是研究历史的重要途径。

论述:首先,详细论述通过北京人的考古发掘能够得出什么信息;第二,详细论述通过远古神话传说能够得出何种结论;最后,将考古发掘和神话传说的两种结论进行对比,进行升华总结。

33.(1)北京周口店;数量多、范围广、集中在大江大河附近

(2)河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,在遗址中发现的木结构水井是迄今发现年代最早的木结构水井之一,骨耜作为一种先进的农业生产工具得到广泛使用,稻作农业已经具有相当的规模,家畜饲养以猪、狗为主,河姆渡人懂得使用天然漆,会制作陶器、玉器和简单的乐器骨哨

(3)都出现了宫殿或宫城、都出现了墓葬、都出土了礼器

34.(1)耕作方式:刀耕火种。影响:原始农业的兴起和发展为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;促进了人口的增长和社会的发展;改变了人类的生活方式,从迁徙走向定居。

(2)相同之处:都使用磨制石器;都从事农业生产;都建造房屋,过定居生活。

(3)意义:增加了煮熟食物的方法;便利了饮用水的运送和储存;使人类能够比较定居下来,从事农业生产;构成新石器时代文化的一个重要标志。

(1)耕作方式:据材料一“人们砍去树木,铲除荆棘和杂草,晒干后焚毁,灰烬成了天然的肥料,进行简单的松土平整后即行播种,这种原始农业通常称之为刀耕火种”可知,材料一反映了原始农业的耕作方式是刀耕火种。

影响:据材料一“农业的发明无疑是人类征服自然的一个新的里程碑”并结合所学可知,原始农业的兴起和发展为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;促进了人口的增长和社会的发展;改变了人类的生活方式,从迁徙走向定居。

(2)相同之处:据材料二“炭化粟;磨制石器、骨器;半地穴式房屋遗迹”“人工栽培水稻遗址;磨制石器、骨器;干栏式建筑遗迹”并结合所学可知,半坡遗址和河姆渡遗址都使用磨制石器;都从事农业生产;都会建造房屋,过定居生活。

(3)意义:据材料三“有了陶器后,人类增加了煮熟食物的方法,并且便利了饮用水的运送和储存,使人类比较能够定居下来,从事农业生产”可知,陶器出现增加了煮熟食物的方法;便利了饮用水的运送和储存;使人类能够比较定居下来,从事农业生产;据材料三“陶器的制作是人类与自然界斗争中一项划时代的发明创造,也构成新石器时代文化的一个重要标志”可知,陶器出现构成新石器时代文化的一个重要标志。

故答案为:(1)耕作方式:刀耕火种。影响:原始农业的兴起和发展为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;促进了人口的增长和社会的发展;改变了人类的生活方式,从迁徙走向定居。(2)相同之处:都使用磨制石器;都从事农业生产;都建造房屋,过定居生活。(3)意义:增加了煮熟食物的方法;便利了饮用水的运送和储存;使人类能够比较定居下来,从事农业生产;构成新石器时代文化的一个重要标志。

(1)本题主要知识考点是原始农业。主要考查学生对历史知识的识记、理解能力,运用所学知识,准确解读材料信息的能力,解题关键在于理解并识记原始农业的相关历史知识。

(2)本题主要考查半坡遗址和河姆渡遗址。解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并熟练掌握半坡遗址和河姆渡遗址的相关史实。

(3)本题主要知识考点是陶器出现。主要考查学生对历史知识的识记、理解能力,运用所学知识,准确解读材料信息的能力,解题关键在于理解并识记陶器出现的相关历史知识。

35.(1)裴文中;旧石器时代。

(2)长江中下游;半地穴式圆形房屋。

(3)贫富分化。

(4)黄帝、炎帝。

(5)中国古代文明是先人劳动和智慧的成果;是中华民族的骄傲;我们要继承和传承中华文明;中国古代文明是世界文明的重要组成部分;等。

同课章节目录