河北省2025年中考历史专项冲刺练习:03 华夏之祖 (含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省2025年中考历史专项冲刺练习:03 华夏之祖 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 362.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 08:30:53 | ||

图片预览

文档简介

河北省2025年中考历史专项冲刺练习

03 华夏之祖

一、单选题

1.下图是一处历史古迹征集的标识,以下诗文与标识内容相符的是

A.五千年前天地浑,人文初祖始圣明

B.溥天之下号寰区,大禹曾经治水馀

C.堰遏都江浪,民怀太守恩

D.功业追尼父,千秋太史公

2.每年清明节,全国各地的民众和海外赤子纷纷前往黄帝陵进行祭奠敬拜,表达对黄帝的景仰之情。后人尊敬黄帝是因为他

A.教人们挖井,发明车船 B.是中华文明的“人文始祖”

C.与炎帝联盟 D.让仓颉造字

3.20世纪以来,有三次祭祀黄帝陵的高潮,凝聚了中华民族,团结了全球华人。这是因为黄帝( )

A.为首的部落联盟是华夏族前身 B.推行了禅让制

C.教民开垦耕种,制作生产工具 D.主持治水有功

4.涿鹿之战是我国上古传说中一次著名的战役,涿鹿之战的交战双方分别是( )

A.炎帝部落和黄帝部落 B.炎帝部落和蚩尤部落

C.黄帝部落和蚩尤部落 D.炎黄联盟和蚩尤部落

5.司马迁把他从众多神话人物中选出来……将之作为《史记》的开端。……这就为中国人确定了“始祖”。他是

A.黄帝 B.老子 C.孔子 D.孟子

6.每年清明节,海内外中华儿女纷纷祭拜黄帝和炎帝,以表达对他们的敬仰之情。祭拜黄帝和炎帝是因为他们( )

A.制定刑法,设置监狱

B.治水有功得到人民爱戴

C.是中华民族的人文初祖

D.建立起我国历史上第一个奴隶制王朝

7.2024年4月4日,“甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼”活动在陕西省黄陵县举行。马英九先生率台湾青年参加,此举( )

A.描绘了华夏族的形成过程 B.增进了中华民族的认同感

C.见证了传说人物的真实性 D.勾画出了统一的美好愿景

8.每年清明节的公祭黄帝典礼成为广大华人集体寻根的盛会,我们祭祀黄帝是因为( )

A.他带领人们根治了水患 B.他建立我国第一个奴隶制国家

C.他是中华医学的创始人 D.他是中华民族的“人文初祖”

9.下列内容共同反映的主题是( )

河南新郑轩辕故里 湖南炎陵炎帝陵庙 陕西黄陵黄帝陵

A.炎黄子孙,华夏一家 B.远古传说,考古佐证

C.天地之中,老家河南 D.殷墟甲骨,汉字之源

10.2024年4月4日,甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼在陕西省延安市黄陵县桥山祭祀广场举行。两岸同胞、港澳同胞、海外侨胞代表共400余人参与,他们向轩辕黄帝像行三鞠躬礼,乐舞告祭,龙飞中华,瞻仰轩辕殿、拜谒黄帝陵,种植桥山柏。这反映了中华儿女的( )

A.血缘认同 B.国家认同 C.文化认同 D.制度认同

11.下表整理自史书对传说中的炎帝后裔的相关记载。据此推知,炎帝后裔部落当时( )

炎帝后裔 功绩

烈山氏 以善于烧山种田而闻名

烈山氏子“柱” 被尊奉为谷物之神一一稷

共工氏 以善于平治水土著称

共工氏子“后土” 被尊奉为土地之神一一社

A.主要从事农业生产 B.最先过上定居生活

C.农业生产技术先进 D.最早人工种植谷物

12.近代名人梁启超认为:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成……族之形,后世所谓诸夏是也。”下列能够反映这一论断的传说有( )

A.涿鹿之战后,蚩尤部落部分归附炎黄部落联盟

B.黄帝教人建筑宫殿,制作车舟衣裳,凿井取水

C.炎帝教民开垦耕种,品尝百草辨别药物来治病

D.舜制定刑法,完善制度,稳定局势,深得民心

13.《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是华夏始祖,还是许多少数民族的共同祖先。材料体现的观念是( )

A.华夏认同 B.华夷有别 C.民族差异 D.国家统一

14.司马贞《三皇本纪》中记载,“(神农氏)斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下”。这句话表明原始农业生产力水平的提高体现在( )

A.生产工具的改进 B.家畜饲养的出现

C.氏族聚落的出现 D.磨制石器的发展

15.下列对古代传说和历史史实的叙述,正确的是( )

A.远古传说是完全不可信的

B.远古传说是真实可信的

C.远古传说不等同于真实的历史,但却包含某些历史的信息

D.历史史实是在远古传说的基础上提炼出来的

16.传说黄帝之妻嫘祖是西陵部落里有智慧的姑娘。一天在桑树下烧水,蚕茧落锅里,嫘祖用树枝去捞,没想到却捞起一根洁白透明的长丝线,她尝试用这种丝线代替植物编织,就此发明了缫丝织绸。2019年考古学者在山西发现了6枚新石器时代的蚕蛹。据此可知( )

A.传说蕴含一定的历史价值

B.考古发掘是了解历史的唯一途径

C.传说能真实反映历史原貌

D.考古发掘也需要依赖于传说印证

17. 传说能反映远古历史的某些信息。相传黄帝的发明是多方面的:发掘首阳山的铜矿,铸成铜鼎;用树木制造船、车,用于运输;发明历法,确定春夏秋冬四季,按照四季的变化来播种百谷草木。据此推测,黄帝时代( )

A.社会经济有了长足的进步 B.正处于早期国家文明阶段

C.进入成熟的农耕文明阶段 D.形成天人合一的宇宙观念

18.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”,从这段话中可以看出华夏民族( )

A.发祥地是黄河流域

B.杂居相处,在不断交往中融合而成

C.由炎帝和黄帝创立

D.交通便利,创造了众多的文明成就

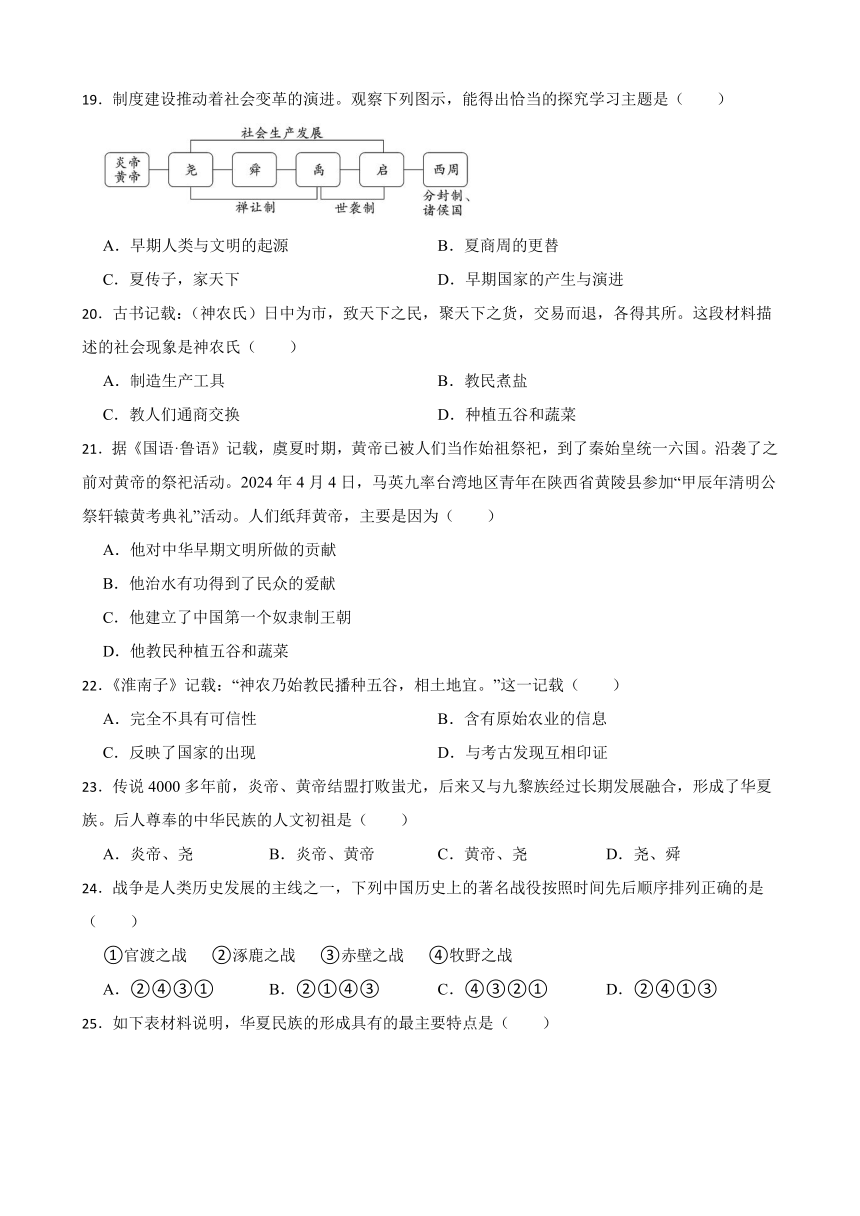

19.制度建设推动着社会变革的演进。观察下列图示,能得出恰当的探究学习主题是( )

A.早期人类与文明的起源 B.夏商周的更替

C.夏传子,家天下 D.早期国家的产生与演进

20.古书记载:(神农氏)日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。这段材料描述的社会现象是神农氏( )

A.制造生产工具 B.教民煮盐

C.教人们通商交换 D.种植五谷和蔬菜

21.据《国语·鲁语》记载,虞夏时期,黄帝已被人们当作始祖祭祀,到了秦始皇统一六国。沿袭了之前对黄帝的祭祀活动。2024年4月4日,马英九率台湾地区青年在陕西省黄陵县参加“甲辰年清明公祭轩辕黄考典礼”活动。人们纸拜黄帝,主要是因为( )

A.他对中华早期文明所做的贡献

B.他治水有功得到了民众的爱献

C.他建立了中国第一个奴隶制王朝

D.他教民种植五谷和蔬菜

22.《淮南子》记载:“神农乃始教民播种五谷,相土地宜。”这一记载( )

A.完全不具有可信性 B.含有原始农业的信息

C.反映了国家的出现 D.与考古发现互相印证

23.传说4000多年前,炎帝、黄帝结盟打败蚩尤,后来又与九黎族经过长期发展融合,形成了华夏族。后人尊奉的中华民族的人文初祖是( )

A.炎帝、尧 B.炎帝、黄帝 C.黄帝、尧 D.尧、舜

24.战争是人类历史发展的主线之一,下列中国历史上的著名战役按照时间先后顺序排列正确的是( )

①官渡之战 ②涿鹿之战 ③赤壁之战 ④牧野之战

A.②④③① B.②①④③ C.④③②① D.②④①③

25.如下表材料说明,华夏民族的形成具有的最主要特点是( )

A.错综复杂 B.分散杂居 C.扩张征服 D.多元一体

26.历史王老师带领学生复习时,梳理了如下标题,据此判断王老师带领学生复习的主题是( )

标题 1.远古时期的人类活动 2.原始农业与史前社会 3.中华文明的起源

A.原始社会与中华文明的起源

B.奴隶制王朝的更替与向封建社会的过渡

C.政权分立与民族交融

D.统一多民族封建国家的建立和巩固

27.《史记》记载:黄帝“与炎帝战于阪泉之野……黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。”上述记载提供的历史信息是( )

A.炎帝和黄帝的发明创造

B.部落间的攻伐与部落联盟的形成

C.中国早期国家的产生

D.炎帝部落与蚩尤部落的具体位置

28.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”材料意在说明( )

A.中华文明丰富多彩 B.炎黄部落分布广泛

C.华夏各族聚居交融 D.诸夏并存邦国林立

29.梁启超说,“华夏民族非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”据此可知,华夏民族形成的特点是( )

A.由炎帝和黄帝创立

B.众多民族杂居相处,在不断交往交融中逐渐形成

C.华夏族来源单一

D.不同民族存在个性和差异

30.五六千年前,黄河流域出现的华夏族逐渐发展成为中华民族的主体,其领袖就是被后人尊奉为“人文初祖”的( )

A.黄帝和蚩尤 B.尧和炎帝 C.黄帝和炎帝 D.尧和蚩尤

二、材料分析题

31.从人类文明起源到奴隶社会的形成,我国的原始社会经历了一个漫长的时期。据此回答下列问题。

(1)目前已确认的我国人类的起源是哪一原始人类?

(2)我国原始农耕时代两种典型的房屋建筑形式是什么?

(3)中华民族的人文始祖是谁?

32.中华民族五千年来的发展史,也是各民族共同推动和维系国家统一的奋斗史。阅读材料,完成下列要求。

材料一 华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——摘编自梁启超《饮冰室合集》

材料二 张骞拜别汉武帝出塞图(敦煌壁画)。

材料三 胡人政权的统治者中汉化最积极、最彻底的当属北魏的孝文帝拓跋宏。为了促进鲜卑社会的汉化,他以非常坚决的态度将都城迁到了中华文化的中心地带洛阳。他对反对派进行了毫不留情的镇压,甚至处死了坚持民族服装打扮的皇太子。他认为如果是中华文化的正统继承者,生活习惯必须与汉人一致,血统上也应该推进鲜卑人的彻底汉化。

——摘编自王珂《从“天下”国家到民族国家》

材料四 民族交往交流交融是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键……在扩大各民族交往交流中促进民族交融,将推动各民族在各个方面融会贯通,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。

——摘编自《民族交往交流交融促进中华民族复兴》

(1)根据材料一,用原文指出梁启超认为华夏民族是如何形成的。结合所学知识,指出哪些人被尊称为中华民族人文初祖。

(2)材料二反映的历史事件是什么?该历史事件在推动民族关系的发展上起到了什么作用?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括孝文帝的汉化措施,并分析这次改革的意义。

(4)根据材料四,指出民族交往交流对促进中华民族复兴的作用。

33.阅读材料,回答下面问题。

材料一:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

材料二:今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼。

——《礼记·礼运篇》

(1)材料一讲的是什么时期的情况

(2)“天下为公,选贤与能”是指哪种更替首领位置的制度 这一制度选择首领的主要标准是什么

(3)材料二中“天下为家”的局面是从何人开始的 实行的是什么制度?当时的王朝叫什么

34.考古发现是了解史前社会的重要依据,通过神话传说了解其中蕴含的历史信息。阅读下列材料,回答问题。

材料一 它(生活在距今约70万-20万年)与现代人类基本相同的身体上配着一颗有点像猿的头颅。如果他能活到今天,给他穿上衣服、戴上帽子和口罩,混在人群之中很难被认出来。但是脱去他的帽子,摘掉口罩,马上便显出了猿人的本相。

---吴汝康、吴新智主编《中国古人类遗址》

(1)材料一中的“它”指的是中国境内哪一远古人类?

材料二

(2)图一是河姆渡人居住的房屋复原图,这种结构的房屋叫什么?图二是陕西西安某遗址出土的碳化粟粒,和哪一农耕居民有关?

材料三 寻根祭祖黄帝陵,同心共圆中国梦。甲辰(2024)年清明公祭轩辕黄帝典礼于4月4日上午在陕西省延安市黄陵县桥山祭祀广场举行。海内外中华儿女共同缅怀先祖,传承千年根脉,守护中华文明。

(3)结合所学知识,海内外华人以“炎黄子孙”自称,尊崇黄帝和炎帝为中华民族的什么?

35.中国是历史悠久的文明古国之一,与世界其他文明相比,中国历史记载最为完整,历史遗存最为丰富。请按要求完成下列探究任务。

任务一:【对号入座】

材料一①河姆渡原始居民②元谋人③黄帝④半坡原始居民⑤北京人⑥炎帝⑦山顶洞人⑧尧舜禹

任务二:【图说历史】

材料二:

任务三:【归纳概括】

材料三:轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方……

材料四:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦(和睦、友好)……是谓大同。今大道既隐(消失、隐没),天下为家,各亲其亲,各子(关爱、养育)其子,货力为己,大人(天子、诸侯等贵族)世及以为礼……是谓小康。

——《礼记礼运》

(1)请将上面相关史实填入表格中的相应位置。(只填序号)

洞穴中的祖先 ( ) 定居时代的祖先 ( ) 传说中的祖先 ( )

(2)观察图一和图二,结合所学知识,指出两所房屋的名称以及分别所属的远古居民。

(3)材料三中的“轩辕”在哪场战争中禽杀蚩尤?

(4)材料四反映了我国古代传说中的什么制度?这种制度对当今社会有什么借鉴意义?

答案解析部分

1.A

结合所学知识可知,距今大约五六千年前黄河流域著名的部落首领有炎帝和黄帝,他们结成联盟打败东方的蚩尤部落,黄帝部落的势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领,这一部落联盟逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族人文初祖,A正确;

相传大禹治水,B错误;

“堰遏都江浪”,可知,与太守李冰主持修建都江堰相关,C错误;

太史公是指史学家司马迁,D错误。

故答案为:A。

本题考点是古代神话传说。解题方法:结合所学分析图片信息,然后与选项对比即可。

2.B

3.A

据所学知识可知,距今约四五千年,生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败了蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族(汉族的前身,中华民族的主干部分),所以20世纪以来,出现了三次祭祀黄帝陵的高潮,是因为黄帝为首的部落联盟是华夏族前身,A项正确;故选A项。

尧舜禹时期推行禅让制,排除B项;

炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,排除C项;

大禹以疏导方法治水有功,与题干信息不符合,排除D项。

故答案为:A。

本题主要知识考点是黄传说。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握远古传说的相关史实。

4.D

5.A

6.C

根据所学可知,炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖,所以每年清明节,海内外中华儿女纷纷祭拜黄帝和炎帝,以表达对他们的敬仰之情,故选C项。

制定刑法,设置监狱的是夏朝,这表明夏朝已经具备了成熟的国家形态,排除A项;

治水有功,得到人民的爱戴是大禹,排除B项。

建立起我国历史上第一个奴隶制王朝的是大禹,排除D项。

故答案为:C。

本题主要知识考点是炎帝与黄帝的传说。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握炎黄联盟的相关史实。

7.B

8.D

9.A

10.A

根据题干信息“两岸同胞、港澳同胞、海外侨胞代表共400余人参与,他们向轩辕黄帝像行三鞠躬礼,乐舞告祭,龙飞中华,瞻仰轩辕殿、拜谒黄帝陵,种植桥山柏”并结合所学知识可知,五六千年前,炎黄部落逐渐发展成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称,所以题干反映的是血缘认同,A符合题意;

黄帝处于部落联盟时期,当时还没有产生国家,与题意不符,排除B;

文化认同是一种群体文化认同的感觉,是个体被群体的文化影响的感觉 。它是一种深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂,与题意不符,排除C;

制度认同是指一国公民对自己生活中的国家制度,包括经济制度与政治制度的认知、情感、信念和行为的有机统一,与题意不符,排除D。

故答案为:A。

本题考查炎帝和黄帝的知识。难度适中,理解题干信息,掌握炎帝和黄帝的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

11.A

根据题干表格“以善于烧山种田而闻名”“被尊奉为谷物之神一一稷”“以善于平治水土著称”“被尊奉为土地之神一一社”结合所学可知,炎帝后裔部落主要从事农业生产,A符合题意;

题干信息未涉及定居生活,排除B;

题干信息未涉及农业生产技术,排除C;

题干信息无法说明最早人工种植谷物,排除D。

故答案为:A。

本题考查炎帝和黄帝的知识。难度适中,理解题干信息,掌握炎帝和黄帝的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

12.A

13.A

14.A

根据材料“斫木为耜,揉木为耒”分析可知神农氏时代通过对工具的制作和改进提高了生产力,这是指生产工具的改进。

A项生产工具的改进是原始农业生产力水平提高的体现,符合题意;

B项部落时期原始畜牧业已经出现,且材料没有体现畜牧业的信息,不符合题意;

C项材料反映生产工具的改进,没有体现氏族聚落的出现,不符合题意;

D项磨制石器的发展也是属于生产工具的改进,不符合题意;

故答案为A。

本题难度适中,考查原始农业,要求运用所学分析解读题干信息。

15.C

远古传说虽然不是严格的历史记录,但它们确实能够反映出一些古代的历史信息,如社会结构、风俗习惯、重大事件等。这些传说在某种程度上是历史的“碎片”,可以帮助我们拼凑出古代社会的部分图景,C正确;

“远古传说是完全不可信的”这个说法过于绝对。虽然远古传说包含了很多神话和想象的元素,但它们也往往反映了古代人们的生活方式、信仰和某些历史事件,排除A;

“远古传说是真实可信的”同样是一个过于绝对的说法。远古传说确实包含了一些历史的影子,但它们也夹杂着大量的神话和传说成分,不能等同于真实的历史,排除B;

历史史实是通过考古发现、文献记载等多种方式综合考证得出的,而不仅仅是从远古传说中提炼。远古传说可以为历史研究提供线索,但不能作为历史史实的唯一来源,排除D。

故答案为:C。

本题考查了史料价值,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

16.A

17.A

黄帝时代在手工业(铸铜鼎)、交通运输(制造船车)、农业(发明历法指导播种)等方面都有发展,这表明当时社会经济在多个领域都有进展,即社会经济有了长足的进步,A正确;

早期国家文明阶段的标志有城市、文字、国家机构等,题干中并没有相关信息体现,所以不能得出黄帝时代正处于早期国家文明阶段,B错误;

成熟的农耕文明阶段有诸多特征,比如铁犁牛耕等先进生产工具的广泛使用、完善的水利灌溉系统等,题干中仅提及发明历法指导播种,不能表明黄帝时代进入成熟的农耕文明阶段,C错误;

“天人合一”的宇宙观念强调人与自然的和谐统一等内涵,题干中没有相关表述,不能得出黄帝时代形成了“天人合一”的宇宙观念,D错误。

故答案为:A。

本题考点是黄帝时代。解题方法:结合黄帝出现的大概时间,分析当时的社会现状分析题干内容,然后与选项对比即可。

18.B

根据材料“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”和所学知识可知,从材料信息内容中可以看出,华夏民族的形成,是由错居杂处的众多民族在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成,B符合题意;

材料没有涉及发祥地的相关情况,不符合题意,排除A;

炎帝和黄帝虽然是人文初祖,但并没有创立华夏民族,排除C;

材料中没有涉及交通方面的情况,不符合题意,排除D。

故答案为:B。

本题考查炎帝和黄帝的知识。难度适中,理解题干信息,掌握炎帝和黄帝的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

19.D

20.C

材料中的“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”明确描述了一个市场交易的场景,人们聚集在一起交换货物,各自得到所需。这与“教人们通商交换”的描述相吻合,C正确;

材料中没有提及神农氏制造生产工具的内容,这个选项与材料描述不符,排除A;

材料中也没有提到神农氏教导民众煮盐的情况,这个选项也不符合材料描述,排除B;

虽然神农氏在传说中确实与农业有关,但这段材料并没有提及种植五谷和蔬菜的内容,因此这个选项也不符合材料描述,排除D。

故答案为:C。

本题考查了古代经济,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

21.A

黄帝被尊称为中华民族的始祖,主要原因是他在中华早期文明中所做的贡献。根据古代文献记载,黄帝(轩辕氏)是中国古代传说中的部落联盟首领之一,他对中华民族的形成和发展有着深远的影响。文明奠基:黄帝被认为是中华文明的奠基者之一,他在农业、医药、军事、文化等方面都有重要贡献。例如,传说中黄帝发明了车船、弓箭、宫室、衣裳等,极大地推动了社会生产力的发展。部落联盟:黄帝通过战争和联合,统一了多个部落,形成了一个较为稳定的部落联盟,这为后来的国家形成奠定了基础。文化传承:黄帝时期,文字、历法、音乐等文化要素开始得到系统的发展和传承,这对中华文化的形成和发展具有重要意义。因此,人们祭祀黄帝,主要是因为他对中华早期文明所做的贡献,A正确

选项B提到的治水有功的是大禹,而不是黄帝,排除B;

选项C提到的建立中国第一个奴隶制王朝的是夏朝的禹,也不是黄帝,排除C;

选项D虽然黄帝在传说中有许多发明创造,但教民种植五谷和蔬菜的具体记载更多与神农氏相关,排除D。

故答案为:A。

本题考查了黄帝的贡献,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

22.B

根据材料信息“神农乃始教民播种五谷,相土地宜”,结合所学知识可知,传说炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,种植五谷和蔬菜,并具有最早的天文和历法知识,说明这一记载含有原始农业的信息,故选项B符合题意;

A. 完全不具有可信性 ,这一记载来源于古文献,具有一定的可信性,不符合史实;

C. 反映了国家的出现 ,这一时期还处于部落联盟时期,国家还没有出现,不符合题意;

D. 与考古发现互相印证 ,材料仅提及古文献对这一史实的记载,没提及考古发现的信息,无法得出“与考古发现互相印证”,不符合题意;

故答案为:B。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,读懂题干信息的含义,再紧贴这些信息进行分析理解回答,不要向外延伸。

23.B

结合所学知识可知,黄帝和炎帝联合起来,打败了东方强大的蚩尤部落,后来两个部落结成联盟,经过长期发展,形成日后华夏的主体,后人尊称黄帝和炎帝为中华民族的“人文初祖”,B符合题意;

尧舜都是部落联盟时期著名的首领,并非“人文初祖”,ACD选项中都包含尧或舜,排除ACD。

故答案为:B。

本题考查炎帝和黄帝的知识。难度适中,理解题干信息,掌握炎帝和黄帝的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

24.D

25.D

据题干“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”并结合所学知识可知,炎帝和黄帝联合打败蚩尤后,炎、黄二部走向联合,占据了中原地区并不断繁衍,形成后来的华夏族主体。故华夏民族的形成具有的最主要特点是多元一体,排除ABC,选项D正确;

故答案为D。

本题考查华夏族的形成,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

26.A

根据材料“远古时期的人类活动”“原始农业与史前社会”“中华文明的起源”和结合所学知识,我国有百万年的人类史,元谋人、蓝田人、北京人是其中的代表,各地丰富的考古发现揭示了远古人类的生产、生活概况,以及他们各自在演化过程中的特点,距今约1万年,生活在长江、黄河流域等地的先民已栽培水稻、粟、黍,并饲养家畜,使用磨制石器和烧制陶器,开始了定居生活。相传距今五六千年,一些部落逐渐结成联盟,并推举出首领,传说中的炎帝和黄帝是这一时期的杰出代表,被后人尊奉为中华民族的人文初祖,中华文明的起源和初步发展具有多元一体的特征,距今5000多年,随着生产力的进一步发展,人口增长,城市出现,社会分化加剧,早期国家开始出现。因此材料反映的主题是:原始社会与中华文明的起源。

A项原始社会与中华文明的起源是王老师带领学生复习的主题,符合题意;

B项奴隶制王朝的更替与向封建社会的过渡是夏商周时期的时代特征,不符合题意;

C项政权分立与民族交融是三国两晋南北朝的时代特征,不符合题意;

D项统一多民族封建国家的建立和巩固是秦汉时期的时代特征,不符合题意;

故答案为A。

本题难度适中,考查原始社会与中华文明的起源i学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

27.B

28.C

29.B

根据材料“太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”并结合所学知识可知,从梁启超提到的内容中可以看出,华夏民族的形成,是由错居杂处的众多民族在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成,B符合题意;

后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称,但梁启超并未提及炎帝和黄帝,排除A;

华夏族来源单一说法错误,不符合题意,排除C;

不同民族存在个性和差异,但材料强调民族交融,排除D。

故答案为:B。

本题考查炎帝和黄帝的知识。难度适中,理解题干信息,掌握华夏族形成的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

30.C

31.(1)元谋人

(2)半地穴式圆形房屋,干栏式建筑

(3)黄帝和炎帝

(1)根据所学可知,生活在距今约170万年的元谋人,是我国境内目前已确认的最早的古人类。

(2)根据所学可知,河姆渡居民生活在浙江余姚河姆渡,距今约7000年,居住在干栏式房屋里。半坡居民生活在陕西西安东部半坡村,距今约6000年,居住在半地穴式圆形房屋,屋内有灶坑。

(3)根据所学可知,炎黄部落联盟逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文始祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称。

故答案为:

(1)起源:元谋人。

(2)建筑形式:半地穴式圆形房屋,干栏式建筑。

(3)人文始祖:黄帝和炎帝。

(1)本题主要考查元谋人的相关知识,考查学生运用所学知识解决问题的能力,难度不大。

(2)本题主要考查河姆渡居民和半坡居民的相关知识,考查学生识记和分析历史知识的能力,难度不大。

(3)本题主要考查炎帝和黄帝的相关知识,考查学生对历史知识的识记、理解能力,难度不大。

32.(1)如何形成:诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形。

人文初祖:黄帝和炎帝。

(2)历史事件:张骞通西域。(或张骞出使西域)(名字不得写错)

作用:促进了汉朝与西域各国的相互了解与往来。(或促进汉朝与西域各国的经济文化之间的交流)

(3)汉化措施:迁都洛阳;改汉姓;使用汉语,禁用鲜卑语以汉服代替鲜卑服;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻;等等。(答出其中3点即可)

意义:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(4)作用:促进民族团结、培养中华民族共同意识,推动各民族在各个方面融会贯通,共同实现中华民族伟大复兴。(答出其中2点即可)

33.(1)尧舜禹时期

(2)禅让制,贤德之人

(3)启,世袭制,夏朝

(1)时期:根据材料信息结合所学知识可知,“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,鳏寡孤独废疾者皆有所养”出自《礼记 礼运》,反映的是尧舜禹时期的史实。

(2)制度:“天下为公,选贤与能”是指天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来,这与禅让制相符。标准:根据所学知识可知,尧、舜、禹时期实行禅让制,即将联盟首领的位子传给贤德之人贤德。

(3)人物:“天下为家”是指世袭制取代禅让制,“公天下”变为“家天下”;结合所学知识可知,禹的儿子启凭借强大的势力,在禹死后继承了他的位置。从此,世袭制代替禅让制。制度:根据所学知识可知,“天下为家”是原指将君位传给儿子,把国家当作一家所私有,即世袭制。朝代:根据所学知识可知,约公元前2070年,禹建立夏王朝。这是中国历史上的第一个王朝。

本题考查学生对禅让制和王位世袭制的识记能力,解答此题时,向学生说明王位世袭制取代禅让制,公天下变成了家天下,但是王位世袭制取代禅让制是历史的进步。

34.(1) 北京人

(2) 干栏式;半坡人

(3) 人文初祖

(1)古人类:根据材料一“ 生活在距今约70万-20万年”结合所学知识可知“它”是“北京人”。

(2)房屋:根据材料二图一和所学知识可知河姆渡人居住的房屋是“干栏式房屋”。

居民:根据题干“陕西西安某遗址出土的碳化粟粒”结合所学知识可知和“半坡人”农耕居民有关。

(3)名称:据所学知识可知,炎黄联盟打败了蚩尤,逐渐壮大,演化为后来的华夏族,后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的“人文初祖”。

故答案为:(1)北京人。

(2)干栏式;半坡人。

(3)人文初祖。

本题难度适中,考查北京人,半坡人,河渡人,黄帝和炎帝及学生分析史料和识记历史知识能力。掌握北京人,半坡人,河渡人,黄帝和炎帝等知识。

35.(1)洞穴中的祖先:(②⑤⑦);定居时代的祖先:(①④);传说中的祖先:(③⑥⑧)

(2)图一:干栏式建筑,河姆渡原始居民;图二:半地穴式圆形房屋,半坡原始居民

(3)涿鹿之战

(4)制度:禅让制、世袭制。借鉴意义:用人要发扬民主,重视贤人;做事要持之以恒,应通过民主的方式选举干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准等。

(1)洞穴中的祖先:根据材料和结合所学知识可知,②元谋人,在距今约170万年云南省元谋县一带;⑤北京人,生活在距今约70万年至20万年,还保留了猿的某些特征,但手脚分工明显,能打制和使用工具,会使用天然火;⑦山顶洞人,因发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名。故洞穴时代的远古人类有元谋人 、北京人和山顶洞人,填②⑤⑦。

定居时代的祖先:根据材料和结合所学知识可知,①河姆渡原始居民,居住干栏式房屋,生活在长江流域,主要种植水稻;④半坡原始居民,居住半地穴式房屋,生活在黄河流域,主要种植粟。故定居时代的远古人类有半坡原始居民和河姆渡原始居民,填①④。

传说中的祖先:根据材料和结合所学知识可知,③黄帝,中国古代部落联盟首领,五帝之首;⑥炎帝是“火德”,火总是炎炎燃烧的样子,所以被人们称为“炎帝;⑧尧舜禹,尧,又称唐尧,传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖;舜,传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖;禹,古代部落联盟首领,传说因治洪水有功,接受舜禅位。故传说中的祖先有黄帝、炎帝和尧舜禹,填③⑥⑧。

(2)根据材料和所学知识可知,图一是半地穴式房屋,是半坡原始居民的房屋,生活在黄河流域,主要种植粟;图二是干栏式房屋,是河姆渡原始居民的房屋,生活在长江流域,主要种植水稻。

(3)战争:根据材料和结合所学知识可知,炎黄部落与东方的蚩尤部落在逐鹿激战,最终打败蚩尤。涿鹿战争,使华夏进入了一个新的历史时期。

(4)制度:根据材料四“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦(和睦、友好)……是谓大同。”和所学知识可知,远古时期部落联盟首领的产生是禅让制,统治者把部落首领之位让给有才华,有能力的人,让更贤能的人统治国家。根据材料四“今大道既隐(消失、隐没),天下为家,各亲其亲,各子(关爱、养育)其子,货力为己,大人(天子、诸侯等贵族)世及以为礼……是谓小康。”和所学知识可知,这是世袭制。

意义:本题为开放性题目,从选拔人才的角度作答,言之有理即可。如,用人要发扬民主,选贤任能,应通过民主的方式选举干部,选拔人才应以德才兼备为标准等。

本题考点是中国早期人类、古代传说。解题方法:(1)洞穴中的祖先、定居时代的祖先和传说中的祖先:结合所学对史料中的人类的居住环境和存在时间进行分析,与问题比对即可。

(2)房屋名称:结合所学分析两种房屋所存在的环境进行分析即可得出名称。居民:结合所学分析两种房屋所存在的环境进行分析即可得出居民。

(3)战争:结合所学分析即可。

(4)制度:阅读史料,找出关键信息“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦(和睦、友好)……是谓大同”“今大道既隐(消失、隐没),天下为家,各亲其亲,各子(关爱、养育)其子,货力为己,大人(天子、诸侯等贵族)世及以为礼……是谓小康”,结合所学对关键信息分析概括即可得出答案。

(1)洞穴中的祖先:根据材料和结合所学知识可知,②元谋人,在距今约170万年云南省元谋县一带;⑤北京人,生活在距今约70万年至20万年,还保留了猿的某些特征,但手脚分工明显,能打制和使用工具,会使用天然火;⑦山顶洞人,因发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名。故洞穴时代的远古人类有元谋人 、北京人和山顶洞人,填②⑤⑦。

定居时代的祖先:根据材料和结合所学知识可知,①河姆渡原始居民,居住干栏式房屋,生活在长江流域,主要种植水稻;④半坡原始居民,居住半地穴式房屋,生活在黄河流域,主要种植粟。故定居时代的远古人类有半坡原始居民和河姆渡原始居民,填①④。

传说中的祖先:根据材料和结合所学知识可知,③黄帝,中国古代部落联盟首领,五帝之首;⑥炎帝是“火德”,火总是炎炎燃烧的样子,所以被人们称为“炎帝;⑧尧舜禹,尧,又称唐尧,传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖;舜,传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖;禹,古代部落联盟首领,传说因治洪水有功,接受舜禅位。故传说中的祖先有黄帝、炎帝和尧舜禹,填③⑥⑧。

(2)根据材料和所学知识可知,图一是半地穴式房屋,是半坡原始居民的房屋,生活在黄河流域,主要种植粟;图二是干栏式房屋,是河姆渡原始居民的房屋,生活在长江流域,主要种植水稻。

(3)战争:根据材料和结合所学知识可知,炎黄部落与东方的蚩尤部落在逐鹿激战,最终打败蚩尤。涿鹿战争,使华夏进入了一个新的历史时期。

(4)制度:根据材料四“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦(和睦、友好)……是谓大同。”和所学知识可知,远古时期部落联盟首领的产生是禅让制,统治者把部落首领之位让给有才华,有能力的人,让更贤能的人统治国家。根据材料四“今大道既隐(消失、隐没),天下为家,各亲其亲,各子(关爱、养育)其子,货力为己,大人(天子、诸侯等贵族)世及以为礼……是谓小康。”和所学知识可知,这是世袭制。

意义:本题为开放性题目,从选拔人才的角度作答,言之有理即可。如,用人要发扬民主,选贤任能,应通过民主的方式选举干部,选拔人才应以德才兼备为标准等。

03 华夏之祖

一、单选题

1.下图是一处历史古迹征集的标识,以下诗文与标识内容相符的是

A.五千年前天地浑,人文初祖始圣明

B.溥天之下号寰区,大禹曾经治水馀

C.堰遏都江浪,民怀太守恩

D.功业追尼父,千秋太史公

2.每年清明节,全国各地的民众和海外赤子纷纷前往黄帝陵进行祭奠敬拜,表达对黄帝的景仰之情。后人尊敬黄帝是因为他

A.教人们挖井,发明车船 B.是中华文明的“人文始祖”

C.与炎帝联盟 D.让仓颉造字

3.20世纪以来,有三次祭祀黄帝陵的高潮,凝聚了中华民族,团结了全球华人。这是因为黄帝( )

A.为首的部落联盟是华夏族前身 B.推行了禅让制

C.教民开垦耕种,制作生产工具 D.主持治水有功

4.涿鹿之战是我国上古传说中一次著名的战役,涿鹿之战的交战双方分别是( )

A.炎帝部落和黄帝部落 B.炎帝部落和蚩尤部落

C.黄帝部落和蚩尤部落 D.炎黄联盟和蚩尤部落

5.司马迁把他从众多神话人物中选出来……将之作为《史记》的开端。……这就为中国人确定了“始祖”。他是

A.黄帝 B.老子 C.孔子 D.孟子

6.每年清明节,海内外中华儿女纷纷祭拜黄帝和炎帝,以表达对他们的敬仰之情。祭拜黄帝和炎帝是因为他们( )

A.制定刑法,设置监狱

B.治水有功得到人民爱戴

C.是中华民族的人文初祖

D.建立起我国历史上第一个奴隶制王朝

7.2024年4月4日,“甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼”活动在陕西省黄陵县举行。马英九先生率台湾青年参加,此举( )

A.描绘了华夏族的形成过程 B.增进了中华民族的认同感

C.见证了传说人物的真实性 D.勾画出了统一的美好愿景

8.每年清明节的公祭黄帝典礼成为广大华人集体寻根的盛会,我们祭祀黄帝是因为( )

A.他带领人们根治了水患 B.他建立我国第一个奴隶制国家

C.他是中华医学的创始人 D.他是中华民族的“人文初祖”

9.下列内容共同反映的主题是( )

河南新郑轩辕故里 湖南炎陵炎帝陵庙 陕西黄陵黄帝陵

A.炎黄子孙,华夏一家 B.远古传说,考古佐证

C.天地之中,老家河南 D.殷墟甲骨,汉字之源

10.2024年4月4日,甲辰年清明公祭轩辕黄帝典礼在陕西省延安市黄陵县桥山祭祀广场举行。两岸同胞、港澳同胞、海外侨胞代表共400余人参与,他们向轩辕黄帝像行三鞠躬礼,乐舞告祭,龙飞中华,瞻仰轩辕殿、拜谒黄帝陵,种植桥山柏。这反映了中华儿女的( )

A.血缘认同 B.国家认同 C.文化认同 D.制度认同

11.下表整理自史书对传说中的炎帝后裔的相关记载。据此推知,炎帝后裔部落当时( )

炎帝后裔 功绩

烈山氏 以善于烧山种田而闻名

烈山氏子“柱” 被尊奉为谷物之神一一稷

共工氏 以善于平治水土著称

共工氏子“后土” 被尊奉为土地之神一一社

A.主要从事农业生产 B.最先过上定居生活

C.农业生产技术先进 D.最早人工种植谷物

12.近代名人梁启超认为:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成……族之形,后世所谓诸夏是也。”下列能够反映这一论断的传说有( )

A.涿鹿之战后,蚩尤部落部分归附炎黄部落联盟

B.黄帝教人建筑宫殿,制作车舟衣裳,凿井取水

C.炎帝教民开垦耕种,品尝百草辨别药物来治病

D.舜制定刑法,完善制度,稳定局势,深得民心

13.《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是华夏始祖,还是许多少数民族的共同祖先。材料体现的观念是( )

A.华夏认同 B.华夷有别 C.民族差异 D.国家统一

14.司马贞《三皇本纪》中记载,“(神农氏)斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下”。这句话表明原始农业生产力水平的提高体现在( )

A.生产工具的改进 B.家畜饲养的出现

C.氏族聚落的出现 D.磨制石器的发展

15.下列对古代传说和历史史实的叙述,正确的是( )

A.远古传说是完全不可信的

B.远古传说是真实可信的

C.远古传说不等同于真实的历史,但却包含某些历史的信息

D.历史史实是在远古传说的基础上提炼出来的

16.传说黄帝之妻嫘祖是西陵部落里有智慧的姑娘。一天在桑树下烧水,蚕茧落锅里,嫘祖用树枝去捞,没想到却捞起一根洁白透明的长丝线,她尝试用这种丝线代替植物编织,就此发明了缫丝织绸。2019年考古学者在山西发现了6枚新石器时代的蚕蛹。据此可知( )

A.传说蕴含一定的历史价值

B.考古发掘是了解历史的唯一途径

C.传说能真实反映历史原貌

D.考古发掘也需要依赖于传说印证

17. 传说能反映远古历史的某些信息。相传黄帝的发明是多方面的:发掘首阳山的铜矿,铸成铜鼎;用树木制造船、车,用于运输;发明历法,确定春夏秋冬四季,按照四季的变化来播种百谷草木。据此推测,黄帝时代( )

A.社会经济有了长足的进步 B.正处于早期国家文明阶段

C.进入成熟的农耕文明阶段 D.形成天人合一的宇宙观念

18.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”,从这段话中可以看出华夏民族( )

A.发祥地是黄河流域

B.杂居相处,在不断交往中融合而成

C.由炎帝和黄帝创立

D.交通便利,创造了众多的文明成就

19.制度建设推动着社会变革的演进。观察下列图示,能得出恰当的探究学习主题是( )

A.早期人类与文明的起源 B.夏商周的更替

C.夏传子,家天下 D.早期国家的产生与演进

20.古书记载:(神农氏)日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。这段材料描述的社会现象是神农氏( )

A.制造生产工具 B.教民煮盐

C.教人们通商交换 D.种植五谷和蔬菜

21.据《国语·鲁语》记载,虞夏时期,黄帝已被人们当作始祖祭祀,到了秦始皇统一六国。沿袭了之前对黄帝的祭祀活动。2024年4月4日,马英九率台湾地区青年在陕西省黄陵县参加“甲辰年清明公祭轩辕黄考典礼”活动。人们纸拜黄帝,主要是因为( )

A.他对中华早期文明所做的贡献

B.他治水有功得到了民众的爱献

C.他建立了中国第一个奴隶制王朝

D.他教民种植五谷和蔬菜

22.《淮南子》记载:“神农乃始教民播种五谷,相土地宜。”这一记载( )

A.完全不具有可信性 B.含有原始农业的信息

C.反映了国家的出现 D.与考古发现互相印证

23.传说4000多年前,炎帝、黄帝结盟打败蚩尤,后来又与九黎族经过长期发展融合,形成了华夏族。后人尊奉的中华民族的人文初祖是( )

A.炎帝、尧 B.炎帝、黄帝 C.黄帝、尧 D.尧、舜

24.战争是人类历史发展的主线之一,下列中国历史上的著名战役按照时间先后顺序排列正确的是( )

①官渡之战 ②涿鹿之战 ③赤壁之战 ④牧野之战

A.②④③① B.②①④③ C.④③②① D.②④①③

25.如下表材料说明,华夏民族的形成具有的最主要特点是( )

A.错综复杂 B.分散杂居 C.扩张征服 D.多元一体

26.历史王老师带领学生复习时,梳理了如下标题,据此判断王老师带领学生复习的主题是( )

标题 1.远古时期的人类活动 2.原始农业与史前社会 3.中华文明的起源

A.原始社会与中华文明的起源

B.奴隶制王朝的更替与向封建社会的过渡

C.政权分立与民族交融

D.统一多民族封建国家的建立和巩固

27.《史记》记载:黄帝“与炎帝战于阪泉之野……黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。”上述记载提供的历史信息是( )

A.炎帝和黄帝的发明创造

B.部落间的攻伐与部落联盟的形成

C.中国早期国家的产生

D.炎帝部落与蚩尤部落的具体位置

28.“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”材料意在说明( )

A.中华文明丰富多彩 B.炎黄部落分布广泛

C.华夏各族聚居交融 D.诸夏并存邦国林立

29.梁启超说,“华夏民族非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”据此可知,华夏民族形成的特点是( )

A.由炎帝和黄帝创立

B.众多民族杂居相处,在不断交往交融中逐渐形成

C.华夏族来源单一

D.不同民族存在个性和差异

30.五六千年前,黄河流域出现的华夏族逐渐发展成为中华民族的主体,其领袖就是被后人尊奉为“人文初祖”的( )

A.黄帝和蚩尤 B.尧和炎帝 C.黄帝和炎帝 D.尧和蚩尤

二、材料分析题

31.从人类文明起源到奴隶社会的形成,我国的原始社会经历了一个漫长的时期。据此回答下列问题。

(1)目前已确认的我国人类的起源是哪一原始人类?

(2)我国原始农耕时代两种典型的房屋建筑形式是什么?

(3)中华民族的人文始祖是谁?

32.中华民族五千年来的发展史,也是各民族共同推动和维系国家统一的奋斗史。阅读材料,完成下列要求。

材料一 华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——摘编自梁启超《饮冰室合集》

材料二 张骞拜别汉武帝出塞图(敦煌壁画)。

材料三 胡人政权的统治者中汉化最积极、最彻底的当属北魏的孝文帝拓跋宏。为了促进鲜卑社会的汉化,他以非常坚决的态度将都城迁到了中华文化的中心地带洛阳。他对反对派进行了毫不留情的镇压,甚至处死了坚持民族服装打扮的皇太子。他认为如果是中华文化的正统继承者,生活习惯必须与汉人一致,血统上也应该推进鲜卑人的彻底汉化。

——摘编自王珂《从“天下”国家到民族国家》

材料四 民族交往交流交融是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键……在扩大各民族交往交流中促进民族交融,将推动各民族在各个方面融会贯通,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。

——摘编自《民族交往交流交融促进中华民族复兴》

(1)根据材料一,用原文指出梁启超认为华夏民族是如何形成的。结合所学知识,指出哪些人被尊称为中华民族人文初祖。

(2)材料二反映的历史事件是什么?该历史事件在推动民族关系的发展上起到了什么作用?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括孝文帝的汉化措施,并分析这次改革的意义。

(4)根据材料四,指出民族交往交流对促进中华民族复兴的作用。

33.阅读材料,回答下面问题。

材料一:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

材料二:今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼。

——《礼记·礼运篇》

(1)材料一讲的是什么时期的情况

(2)“天下为公,选贤与能”是指哪种更替首领位置的制度 这一制度选择首领的主要标准是什么

(3)材料二中“天下为家”的局面是从何人开始的 实行的是什么制度?当时的王朝叫什么

34.考古发现是了解史前社会的重要依据,通过神话传说了解其中蕴含的历史信息。阅读下列材料,回答问题。

材料一 它(生活在距今约70万-20万年)与现代人类基本相同的身体上配着一颗有点像猿的头颅。如果他能活到今天,给他穿上衣服、戴上帽子和口罩,混在人群之中很难被认出来。但是脱去他的帽子,摘掉口罩,马上便显出了猿人的本相。

---吴汝康、吴新智主编《中国古人类遗址》

(1)材料一中的“它”指的是中国境内哪一远古人类?

材料二

(2)图一是河姆渡人居住的房屋复原图,这种结构的房屋叫什么?图二是陕西西安某遗址出土的碳化粟粒,和哪一农耕居民有关?

材料三 寻根祭祖黄帝陵,同心共圆中国梦。甲辰(2024)年清明公祭轩辕黄帝典礼于4月4日上午在陕西省延安市黄陵县桥山祭祀广场举行。海内外中华儿女共同缅怀先祖,传承千年根脉,守护中华文明。

(3)结合所学知识,海内外华人以“炎黄子孙”自称,尊崇黄帝和炎帝为中华民族的什么?

35.中国是历史悠久的文明古国之一,与世界其他文明相比,中国历史记载最为完整,历史遗存最为丰富。请按要求完成下列探究任务。

任务一:【对号入座】

材料一①河姆渡原始居民②元谋人③黄帝④半坡原始居民⑤北京人⑥炎帝⑦山顶洞人⑧尧舜禹

任务二:【图说历史】

材料二:

任务三:【归纳概括】

材料三:轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方……

材料四:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦(和睦、友好)……是谓大同。今大道既隐(消失、隐没),天下为家,各亲其亲,各子(关爱、养育)其子,货力为己,大人(天子、诸侯等贵族)世及以为礼……是谓小康。

——《礼记礼运》

(1)请将上面相关史实填入表格中的相应位置。(只填序号)

洞穴中的祖先 ( ) 定居时代的祖先 ( ) 传说中的祖先 ( )

(2)观察图一和图二,结合所学知识,指出两所房屋的名称以及分别所属的远古居民。

(3)材料三中的“轩辕”在哪场战争中禽杀蚩尤?

(4)材料四反映了我国古代传说中的什么制度?这种制度对当今社会有什么借鉴意义?

答案解析部分

1.A

结合所学知识可知,距今大约五六千年前黄河流域著名的部落首领有炎帝和黄帝,他们结成联盟打败东方的蚩尤部落,黄帝部落的势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领,这一部落联盟逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族人文初祖,A正确;

相传大禹治水,B错误;

“堰遏都江浪”,可知,与太守李冰主持修建都江堰相关,C错误;

太史公是指史学家司马迁,D错误。

故答案为:A。

本题考点是古代神话传说。解题方法:结合所学分析图片信息,然后与选项对比即可。

2.B

3.A

据所学知识可知,距今约四五千年,生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败了蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族(汉族的前身,中华民族的主干部分),所以20世纪以来,出现了三次祭祀黄帝陵的高潮,是因为黄帝为首的部落联盟是华夏族前身,A项正确;故选A项。

尧舜禹时期推行禅让制,排除B项;

炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,排除C项;

大禹以疏导方法治水有功,与题干信息不符合,排除D项。

故答案为:A。

本题主要知识考点是黄传说。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握远古传说的相关史实。

4.D

5.A

6.C

根据所学可知,炎帝和黄帝是中华民族的人文初祖,所以每年清明节,海内外中华儿女纷纷祭拜黄帝和炎帝,以表达对他们的敬仰之情,故选C项。

制定刑法,设置监狱的是夏朝,这表明夏朝已经具备了成熟的国家形态,排除A项;

治水有功,得到人民的爱戴是大禹,排除B项。

建立起我国历史上第一个奴隶制王朝的是大禹,排除D项。

故答案为:C。

本题主要知识考点是炎帝与黄帝的传说。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握炎黄联盟的相关史实。

7.B

8.D

9.A

10.A

根据题干信息“两岸同胞、港澳同胞、海外侨胞代表共400余人参与,他们向轩辕黄帝像行三鞠躬礼,乐舞告祭,龙飞中华,瞻仰轩辕殿、拜谒黄帝陵,种植桥山柏”并结合所学知识可知,五六千年前,炎黄部落逐渐发展成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称,所以题干反映的是血缘认同,A符合题意;

黄帝处于部落联盟时期,当时还没有产生国家,与题意不符,排除B;

文化认同是一种群体文化认同的感觉,是个体被群体的文化影响的感觉 。它是一种深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂,与题意不符,排除C;

制度认同是指一国公民对自己生活中的国家制度,包括经济制度与政治制度的认知、情感、信念和行为的有机统一,与题意不符,排除D。

故答案为:A。

本题考查炎帝和黄帝的知识。难度适中,理解题干信息,掌握炎帝和黄帝的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

11.A

根据题干表格“以善于烧山种田而闻名”“被尊奉为谷物之神一一稷”“以善于平治水土著称”“被尊奉为土地之神一一社”结合所学可知,炎帝后裔部落主要从事农业生产,A符合题意;

题干信息未涉及定居生活,排除B;

题干信息未涉及农业生产技术,排除C;

题干信息无法说明最早人工种植谷物,排除D。

故答案为:A。

本题考查炎帝和黄帝的知识。难度适中,理解题干信息,掌握炎帝和黄帝的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

12.A

13.A

14.A

根据材料“斫木为耜,揉木为耒”分析可知神农氏时代通过对工具的制作和改进提高了生产力,这是指生产工具的改进。

A项生产工具的改进是原始农业生产力水平提高的体现,符合题意;

B项部落时期原始畜牧业已经出现,且材料没有体现畜牧业的信息,不符合题意;

C项材料反映生产工具的改进,没有体现氏族聚落的出现,不符合题意;

D项磨制石器的发展也是属于生产工具的改进,不符合题意;

故答案为A。

本题难度适中,考查原始农业,要求运用所学分析解读题干信息。

15.C

远古传说虽然不是严格的历史记录,但它们确实能够反映出一些古代的历史信息,如社会结构、风俗习惯、重大事件等。这些传说在某种程度上是历史的“碎片”,可以帮助我们拼凑出古代社会的部分图景,C正确;

“远古传说是完全不可信的”这个说法过于绝对。虽然远古传说包含了很多神话和想象的元素,但它们也往往反映了古代人们的生活方式、信仰和某些历史事件,排除A;

“远古传说是真实可信的”同样是一个过于绝对的说法。远古传说确实包含了一些历史的影子,但它们也夹杂着大量的神话和传说成分,不能等同于真实的历史,排除B;

历史史实是通过考古发现、文献记载等多种方式综合考证得出的,而不仅仅是从远古传说中提炼。远古传说可以为历史研究提供线索,但不能作为历史史实的唯一来源,排除D。

故答案为:C。

本题考查了史料价值,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

16.A

17.A

黄帝时代在手工业(铸铜鼎)、交通运输(制造船车)、农业(发明历法指导播种)等方面都有发展,这表明当时社会经济在多个领域都有进展,即社会经济有了长足的进步,A正确;

早期国家文明阶段的标志有城市、文字、国家机构等,题干中并没有相关信息体现,所以不能得出黄帝时代正处于早期国家文明阶段,B错误;

成熟的农耕文明阶段有诸多特征,比如铁犁牛耕等先进生产工具的广泛使用、完善的水利灌溉系统等,题干中仅提及发明历法指导播种,不能表明黄帝时代进入成熟的农耕文明阶段,C错误;

“天人合一”的宇宙观念强调人与自然的和谐统一等内涵,题干中没有相关表述,不能得出黄帝时代形成了“天人合一”的宇宙观念,D错误。

故答案为:A。

本题考点是黄帝时代。解题方法:结合黄帝出现的大概时间,分析当时的社会现状分析题干内容,然后与选项对比即可。

18.B

根据材料“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”和所学知识可知,从材料信息内容中可以看出,华夏民族的形成,是由错居杂处的众多民族在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成,B符合题意;

材料没有涉及发祥地的相关情况,不符合题意,排除A;

炎帝和黄帝虽然是人文初祖,但并没有创立华夏民族,排除C;

材料中没有涉及交通方面的情况,不符合题意,排除D。

故答案为:B。

本题考查炎帝和黄帝的知识。难度适中,理解题干信息,掌握炎帝和黄帝的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

19.D

20.C

材料中的“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”明确描述了一个市场交易的场景,人们聚集在一起交换货物,各自得到所需。这与“教人们通商交换”的描述相吻合,C正确;

材料中没有提及神农氏制造生产工具的内容,这个选项与材料描述不符,排除A;

材料中也没有提到神农氏教导民众煮盐的情况,这个选项也不符合材料描述,排除B;

虽然神农氏在传说中确实与农业有关,但这段材料并没有提及种植五谷和蔬菜的内容,因此这个选项也不符合材料描述,排除D。

故答案为:C。

本题考查了古代经济,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

21.A

黄帝被尊称为中华民族的始祖,主要原因是他在中华早期文明中所做的贡献。根据古代文献记载,黄帝(轩辕氏)是中国古代传说中的部落联盟首领之一,他对中华民族的形成和发展有着深远的影响。文明奠基:黄帝被认为是中华文明的奠基者之一,他在农业、医药、军事、文化等方面都有重要贡献。例如,传说中黄帝发明了车船、弓箭、宫室、衣裳等,极大地推动了社会生产力的发展。部落联盟:黄帝通过战争和联合,统一了多个部落,形成了一个较为稳定的部落联盟,这为后来的国家形成奠定了基础。文化传承:黄帝时期,文字、历法、音乐等文化要素开始得到系统的发展和传承,这对中华文化的形成和发展具有重要意义。因此,人们祭祀黄帝,主要是因为他对中华早期文明所做的贡献,A正确

选项B提到的治水有功的是大禹,而不是黄帝,排除B;

选项C提到的建立中国第一个奴隶制王朝的是夏朝的禹,也不是黄帝,排除C;

选项D虽然黄帝在传说中有许多发明创造,但教民种植五谷和蔬菜的具体记载更多与神农氏相关,排除D。

故答案为:A。

本题考查了黄帝的贡献,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

22.B

根据材料信息“神农乃始教民播种五谷,相土地宜”,结合所学知识可知,传说炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,种植五谷和蔬菜,并具有最早的天文和历法知识,说明这一记载含有原始农业的信息,故选项B符合题意;

A. 完全不具有可信性 ,这一记载来源于古文献,具有一定的可信性,不符合史实;

C. 反映了国家的出现 ,这一时期还处于部落联盟时期,国家还没有出现,不符合题意;

D. 与考古发现互相印证 ,材料仅提及古文献对这一史实的记载,没提及考古发现的信息,无法得出“与考古发现互相印证”,不符合题意;

故答案为:B。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,读懂题干信息的含义,再紧贴这些信息进行分析理解回答,不要向外延伸。

23.B

结合所学知识可知,黄帝和炎帝联合起来,打败了东方强大的蚩尤部落,后来两个部落结成联盟,经过长期发展,形成日后华夏的主体,后人尊称黄帝和炎帝为中华民族的“人文初祖”,B符合题意;

尧舜都是部落联盟时期著名的首领,并非“人文初祖”,ACD选项中都包含尧或舜,排除ACD。

故答案为:B。

本题考查炎帝和黄帝的知识。难度适中,理解题干信息,掌握炎帝和黄帝的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

24.D

25.D

据题干“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”并结合所学知识可知,炎帝和黄帝联合打败蚩尤后,炎、黄二部走向联合,占据了中原地区并不断繁衍,形成后来的华夏族主体。故华夏民族的形成具有的最主要特点是多元一体,排除ABC,选项D正确;

故答案为D。

本题考查华夏族的形成,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

26.A

根据材料“远古时期的人类活动”“原始农业与史前社会”“中华文明的起源”和结合所学知识,我国有百万年的人类史,元谋人、蓝田人、北京人是其中的代表,各地丰富的考古发现揭示了远古人类的生产、生活概况,以及他们各自在演化过程中的特点,距今约1万年,生活在长江、黄河流域等地的先民已栽培水稻、粟、黍,并饲养家畜,使用磨制石器和烧制陶器,开始了定居生活。相传距今五六千年,一些部落逐渐结成联盟,并推举出首领,传说中的炎帝和黄帝是这一时期的杰出代表,被后人尊奉为中华民族的人文初祖,中华文明的起源和初步发展具有多元一体的特征,距今5000多年,随着生产力的进一步发展,人口增长,城市出现,社会分化加剧,早期国家开始出现。因此材料反映的主题是:原始社会与中华文明的起源。

A项原始社会与中华文明的起源是王老师带领学生复习的主题,符合题意;

B项奴隶制王朝的更替与向封建社会的过渡是夏商周时期的时代特征,不符合题意;

C项政权分立与民族交融是三国两晋南北朝的时代特征,不符合题意;

D项统一多民族封建国家的建立和巩固是秦汉时期的时代特征,不符合题意;

故答案为A。

本题难度适中,考查原始社会与中华文明的起源i学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

27.B

28.C

29.B

根据材料“太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”并结合所学知识可知,从梁启超提到的内容中可以看出,华夏民族的形成,是由错居杂处的众多民族在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成,B符合题意;

后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称,但梁启超并未提及炎帝和黄帝,排除A;

华夏族来源单一说法错误,不符合题意,排除C;

不同民族存在个性和差异,但材料强调民族交融,排除D。

故答案为:B。

本题考查炎帝和黄帝的知识。难度适中,理解题干信息,掌握华夏族形成的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

30.C

31.(1)元谋人

(2)半地穴式圆形房屋,干栏式建筑

(3)黄帝和炎帝

(1)根据所学可知,生活在距今约170万年的元谋人,是我国境内目前已确认的最早的古人类。

(2)根据所学可知,河姆渡居民生活在浙江余姚河姆渡,距今约7000年,居住在干栏式房屋里。半坡居民生活在陕西西安东部半坡村,距今约6000年,居住在半地穴式圆形房屋,屋内有灶坑。

(3)根据所学可知,炎黄部落联盟逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文始祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称。

故答案为:

(1)起源:元谋人。

(2)建筑形式:半地穴式圆形房屋,干栏式建筑。

(3)人文始祖:黄帝和炎帝。

(1)本题主要考查元谋人的相关知识,考查学生运用所学知识解决问题的能力,难度不大。

(2)本题主要考查河姆渡居民和半坡居民的相关知识,考查学生识记和分析历史知识的能力,难度不大。

(3)本题主要考查炎帝和黄帝的相关知识,考查学生对历史知识的识记、理解能力,难度不大。

32.(1)如何形成:诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形。

人文初祖:黄帝和炎帝。

(2)历史事件:张骞通西域。(或张骞出使西域)(名字不得写错)

作用:促进了汉朝与西域各国的相互了解与往来。(或促进汉朝与西域各国的经济文化之间的交流)

(3)汉化措施:迁都洛阳;改汉姓;使用汉语,禁用鲜卑语以汉服代替鲜卑服;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻;等等。(答出其中3点即可)

意义:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(4)作用:促进民族团结、培养中华民族共同意识,推动各民族在各个方面融会贯通,共同实现中华民族伟大复兴。(答出其中2点即可)

33.(1)尧舜禹时期

(2)禅让制,贤德之人

(3)启,世袭制,夏朝

(1)时期:根据材料信息结合所学知识可知,“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,鳏寡孤独废疾者皆有所养”出自《礼记 礼运》,反映的是尧舜禹时期的史实。

(2)制度:“天下为公,选贤与能”是指天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来,这与禅让制相符。标准:根据所学知识可知,尧、舜、禹时期实行禅让制,即将联盟首领的位子传给贤德之人贤德。

(3)人物:“天下为家”是指世袭制取代禅让制,“公天下”变为“家天下”;结合所学知识可知,禹的儿子启凭借强大的势力,在禹死后继承了他的位置。从此,世袭制代替禅让制。制度:根据所学知识可知,“天下为家”是原指将君位传给儿子,把国家当作一家所私有,即世袭制。朝代:根据所学知识可知,约公元前2070年,禹建立夏王朝。这是中国历史上的第一个王朝。

本题考查学生对禅让制和王位世袭制的识记能力,解答此题时,向学生说明王位世袭制取代禅让制,公天下变成了家天下,但是王位世袭制取代禅让制是历史的进步。

34.(1) 北京人

(2) 干栏式;半坡人

(3) 人文初祖

(1)古人类:根据材料一“ 生活在距今约70万-20万年”结合所学知识可知“它”是“北京人”。

(2)房屋:根据材料二图一和所学知识可知河姆渡人居住的房屋是“干栏式房屋”。

居民:根据题干“陕西西安某遗址出土的碳化粟粒”结合所学知识可知和“半坡人”农耕居民有关。

(3)名称:据所学知识可知,炎黄联盟打败了蚩尤,逐渐壮大,演化为后来的华夏族,后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的“人文初祖”。

故答案为:(1)北京人。

(2)干栏式;半坡人。

(3)人文初祖。

本题难度适中,考查北京人,半坡人,河渡人,黄帝和炎帝及学生分析史料和识记历史知识能力。掌握北京人,半坡人,河渡人,黄帝和炎帝等知识。

35.(1)洞穴中的祖先:(②⑤⑦);定居时代的祖先:(①④);传说中的祖先:(③⑥⑧)

(2)图一:干栏式建筑,河姆渡原始居民;图二:半地穴式圆形房屋,半坡原始居民

(3)涿鹿之战

(4)制度:禅让制、世袭制。借鉴意义:用人要发扬民主,重视贤人;做事要持之以恒,应通过民主的方式选举干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准等。

(1)洞穴中的祖先:根据材料和结合所学知识可知,②元谋人,在距今约170万年云南省元谋县一带;⑤北京人,生活在距今约70万年至20万年,还保留了猿的某些特征,但手脚分工明显,能打制和使用工具,会使用天然火;⑦山顶洞人,因发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名。故洞穴时代的远古人类有元谋人 、北京人和山顶洞人,填②⑤⑦。

定居时代的祖先:根据材料和结合所学知识可知,①河姆渡原始居民,居住干栏式房屋,生活在长江流域,主要种植水稻;④半坡原始居民,居住半地穴式房屋,生活在黄河流域,主要种植粟。故定居时代的远古人类有半坡原始居民和河姆渡原始居民,填①④。

传说中的祖先:根据材料和结合所学知识可知,③黄帝,中国古代部落联盟首领,五帝之首;⑥炎帝是“火德”,火总是炎炎燃烧的样子,所以被人们称为“炎帝;⑧尧舜禹,尧,又称唐尧,传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖;舜,传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖;禹,古代部落联盟首领,传说因治洪水有功,接受舜禅位。故传说中的祖先有黄帝、炎帝和尧舜禹,填③⑥⑧。

(2)根据材料和所学知识可知,图一是半地穴式房屋,是半坡原始居民的房屋,生活在黄河流域,主要种植粟;图二是干栏式房屋,是河姆渡原始居民的房屋,生活在长江流域,主要种植水稻。

(3)战争:根据材料和结合所学知识可知,炎黄部落与东方的蚩尤部落在逐鹿激战,最终打败蚩尤。涿鹿战争,使华夏进入了一个新的历史时期。

(4)制度:根据材料四“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦(和睦、友好)……是谓大同。”和所学知识可知,远古时期部落联盟首领的产生是禅让制,统治者把部落首领之位让给有才华,有能力的人,让更贤能的人统治国家。根据材料四“今大道既隐(消失、隐没),天下为家,各亲其亲,各子(关爱、养育)其子,货力为己,大人(天子、诸侯等贵族)世及以为礼……是谓小康。”和所学知识可知,这是世袭制。

意义:本题为开放性题目,从选拔人才的角度作答,言之有理即可。如,用人要发扬民主,选贤任能,应通过民主的方式选举干部,选拔人才应以德才兼备为标准等。

本题考点是中国早期人类、古代传说。解题方法:(1)洞穴中的祖先、定居时代的祖先和传说中的祖先:结合所学对史料中的人类的居住环境和存在时间进行分析,与问题比对即可。

(2)房屋名称:结合所学分析两种房屋所存在的环境进行分析即可得出名称。居民:结合所学分析两种房屋所存在的环境进行分析即可得出居民。

(3)战争:结合所学分析即可。

(4)制度:阅读史料,找出关键信息“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦(和睦、友好)……是谓大同”“今大道既隐(消失、隐没),天下为家,各亲其亲,各子(关爱、养育)其子,货力为己,大人(天子、诸侯等贵族)世及以为礼……是谓小康”,结合所学对关键信息分析概括即可得出答案。

(1)洞穴中的祖先:根据材料和结合所学知识可知,②元谋人,在距今约170万年云南省元谋县一带;⑤北京人,生活在距今约70万年至20万年,还保留了猿的某些特征,但手脚分工明显,能打制和使用工具,会使用天然火;⑦山顶洞人,因发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名。故洞穴时代的远古人类有元谋人 、北京人和山顶洞人,填②⑤⑦。

定居时代的祖先:根据材料和结合所学知识可知,①河姆渡原始居民,居住干栏式房屋,生活在长江流域,主要种植水稻;④半坡原始居民,居住半地穴式房屋,生活在黄河流域,主要种植粟。故定居时代的远古人类有半坡原始居民和河姆渡原始居民,填①④。

传说中的祖先:根据材料和结合所学知识可知,③黄帝,中国古代部落联盟首领,五帝之首;⑥炎帝是“火德”,火总是炎炎燃烧的样子,所以被人们称为“炎帝;⑧尧舜禹,尧,又称唐尧,传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖;舜,传说中父系氏族社会后期部落联盟领袖;禹,古代部落联盟首领,传说因治洪水有功,接受舜禅位。故传说中的祖先有黄帝、炎帝和尧舜禹,填③⑥⑧。

(2)根据材料和所学知识可知,图一是半地穴式房屋,是半坡原始居民的房屋,生活在黄河流域,主要种植粟;图二是干栏式房屋,是河姆渡原始居民的房屋,生活在长江流域,主要种植水稻。

(3)战争:根据材料和结合所学知识可知,炎黄部落与东方的蚩尤部落在逐鹿激战,最终打败蚩尤。涿鹿战争,使华夏进入了一个新的历史时期。

(4)制度:根据材料四“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦(和睦、友好)……是谓大同。”和所学知识可知,远古时期部落联盟首领的产生是禅让制,统治者把部落首领之位让给有才华,有能力的人,让更贤能的人统治国家。根据材料四“今大道既隐(消失、隐没),天下为家,各亲其亲,各子(关爱、养育)其子,货力为己,大人(天子、诸侯等贵族)世及以为礼……是谓小康。”和所学知识可知,这是世袭制。

意义:本题为开放性题目,从选拔人才的角度作答,言之有理即可。如,用人要发扬民主,选贤任能,应通过民主的方式选举干部,选拔人才应以德才兼备为标准等。

同课章节目录