河北省2025年中考历史专项冲刺练习:09 秦末农民起义 (含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省2025年中考历史专项冲刺练习:09 秦末农民起义 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 796.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 08:39:55 | ||

图片预览

文档简介

河北省2025年中考历史专项冲刺练习

09 秦末农民起义

一、单选题

1.成语“破釜沉舟”“四面楚歌”表现了西楚霸王项羽勇往直前、绝不后退、打败秦军的决心。该成语出自下列哪一次战役( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.长平之战 D.巨鹿之战

2.秦朝灭亡的根本原因是( )

A.秦二世统治残暴 B.实行郡县制

C.修建长城 D.暴政

3.成语典故是学习历史的一个重要帮手。下列战役及成语与秦的兴、亡对应正确的是( )

A.长平之战——纸上谈兵、巨鹿之战——破釜沉舟

B.桂陵之战——围魏救赵、巨鹿之战——四面楚歌

C.长平之战——围魏救赵、涿鹿之战——四面楚歌

D.桂陵之战——纸上谈兵、涿鹿之战——破釜沉舟

4.认真听讲、做好课堂笔记是学好历史的重要因素之一、以下是七12班某同学的部分笔记,其中有误的是( )

A.黄河流域、长江流域的考古发现,证实中华文明的起源及发展具有多元一体的特征

B.项羽骁勇善战,在涿鹿之战中以少胜多,歼灭秦军主力

C.东汉时班超经营西域三十余年并派甘英出使大秦,虽未成功但开辟了通往西亚的道路

D.三国时期,孙权派卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系

5.在讲授某史事的时候,老师在黑板上写了“大泽乡”“王侯将相宁有种乎”“揭竿而起”三个关键信息,对该史事描述正确的是( )

A.爆发原因是秦的暴政

B.最终取得胜利并推翻秦王朝

C.是中国历史上规模最大的一次农民大起义

D.领导者是刘邦和项羽

6.下图是中国历史上第一次农民大起义。这次起义( )

大泽乡起义

A.爆发的根本原因是秦的暴政 B.在巨鹿之战中歼灭秦军主力

C.领导人是刘邦、项羽 D.推翻了秦朝的统治

7.历史课堂上,李老师的板书包括了“戍守长城”、 “遇雨误期”、 “张楚政权”等关键词,据此可知,该历史课的内容是( )

A.“国人暴动” B.秦末农民大起义

C.官渡之战 D.黄巾起义

8.“郭老师历史兴趣小组”在课外探究活动中收集到以下历史典故。这些典故反映的史实是( )

历史典故 出处

揭竿而起 “将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗。” ——《过秦论》

王侯将相宁有种乎 “且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!” ——《史记·陈涉世家》

A.国人暴动 B.长平之战 C.大泽乡起义 D.楚汉之争

9.人民是历史的创造者和推动者。回顾中国古代历史,每当政治腐败,百姓生活困苦之时,往往会引发大规模的农民起义。以下农民起义爆发的先后顺序,排序正确的是( )

①李自成起义 ②黄巢起义 ③黄巾起义 ④大泽乡起义

A.①②③④ B.②①③④ C.④②③① D.④③②①

10.与“王侯将相宁有种乎”、“张楚政权”、“我国历史上第一次大规模农民起义”等信息有关的历史事件是( )

A.绿林赤眉起义 B.黄巾起义

C.刘邦项羽起义 D.陈胜吴广起义

11.湖北云梦出土的秦简主要记载了秦朝施行的20多个单行法规,并且多数为残酷的死刑、肉刑等。可见秦朝( )

A.法律完善 B.皇权至上 C.赋税沉重 D.刑罚残酷

12.史料分为第一手史料和第二手史料。前者是接近或者直接发生时所产生或者记录的资料;后者是经过后人运用第一手史料所做的诠释。下列各项中,属于研究秦朝的第一手史料的是( )

A.秦始皇陵兵马俑 B.《资治通鉴》的记载

C.孟姜女哭长城的传说 D.电视剧《大秦帝国》

13.历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。以下属于历史观点的是( )

A.秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役

B.秦始皇下令烧毁各国史书和民间收藏的诸子百家著作

C.秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡

D.陈胜、吴广的余部坚持战斗,后来加入其他反秦队伍

14.传统观点多认为秦朝灭亡是“酷刑”“暴政”所致。后来,有学者认为秦亡于吏治败坏;有学者认为秦亡于过急、过广地推行郡县制;有学者认为秦亡于北击匈奴;也有学者认为秦亡于文化政策。据此可知,关于秦朝灭亡原因的认识( )

A.后期研究比传统观点更有说服力

B.有且只有一种观点正确且合理

C.逐渐偏离了历史发展的真实情况

D.随着研究视角拓展而趋于全面

15.贾谊在《过秦论》中写道:“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,揭竿为旗,天下云集响应……”上述材料反映的事实是( )

A.陈胜、吴广起义 B.项羽、刘邦起义

C.秦灭六国 D.蒙恬北击匈奴

16. 秦朝之所以速亡,最主要原因就是专制君主利用空前强大的权力对社会经济大砍大杀的结果。它既然在全国范围内破坏了简单再生产,使整个社会无法生存下去,当然它面前只剩下灭亡这一条路了。这表明了秦朝灭亡原因是( )

A.社会经济遭到破坏 B.专制皇权的滥用

C.繁重的赋税和徭役 D.秦王朝的暴政

17.清朝名臣李光地评价某场战争说:“项羽精彩,最是沉舟破釜,能断而行,所以成破秦之功。”这场战役是 ( )

A.城濮之战 B.桂陵之战 C.巨鹿之战 D.长平之战

18.它直接诱导了农民阶级的反抗斗争,打乱了秦王朝的统治秩序,加速了残暴的秦朝统治的灭亡;它也间接影响了自此以后的历次农民起义,为后世农民起义树立了光辉的榜样。材料中的“它”是( )

A.陈胜、吴广起义 B.武王伐纣

C.项羽、刘邦起义 D.诸侯争霸

19.历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。以下属于历史观点的是( )

A.秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役

B.秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍

C.秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡

D.陈胜、吴广起义失败后,反秦浪潮并没平息

20.据记载,秦始皇修建骊山陵和阿房宫役使70多万人,征伐南方调发了50万士卒,北击匈奴及修筑长城征派了40万人。当时全国人口约2000万,而每年服役的成年男子就有300万左右。这说明秦朝( )

A.以民为本 B.徭役繁重 C.思想专制 D.刑罚严苛

21.“且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”出自于中国历史上第一次大规模的农民起义,这次起义是( )

A.刘邦、项羽起义 B.义和团运动

C.太平天国运动 D.陈胜、吴广起义

22.秦简记载:五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。该刑罚说明秦朝( )

A.禁止盗窃 B.刑法严苛 C.人口众多 D.经济发达

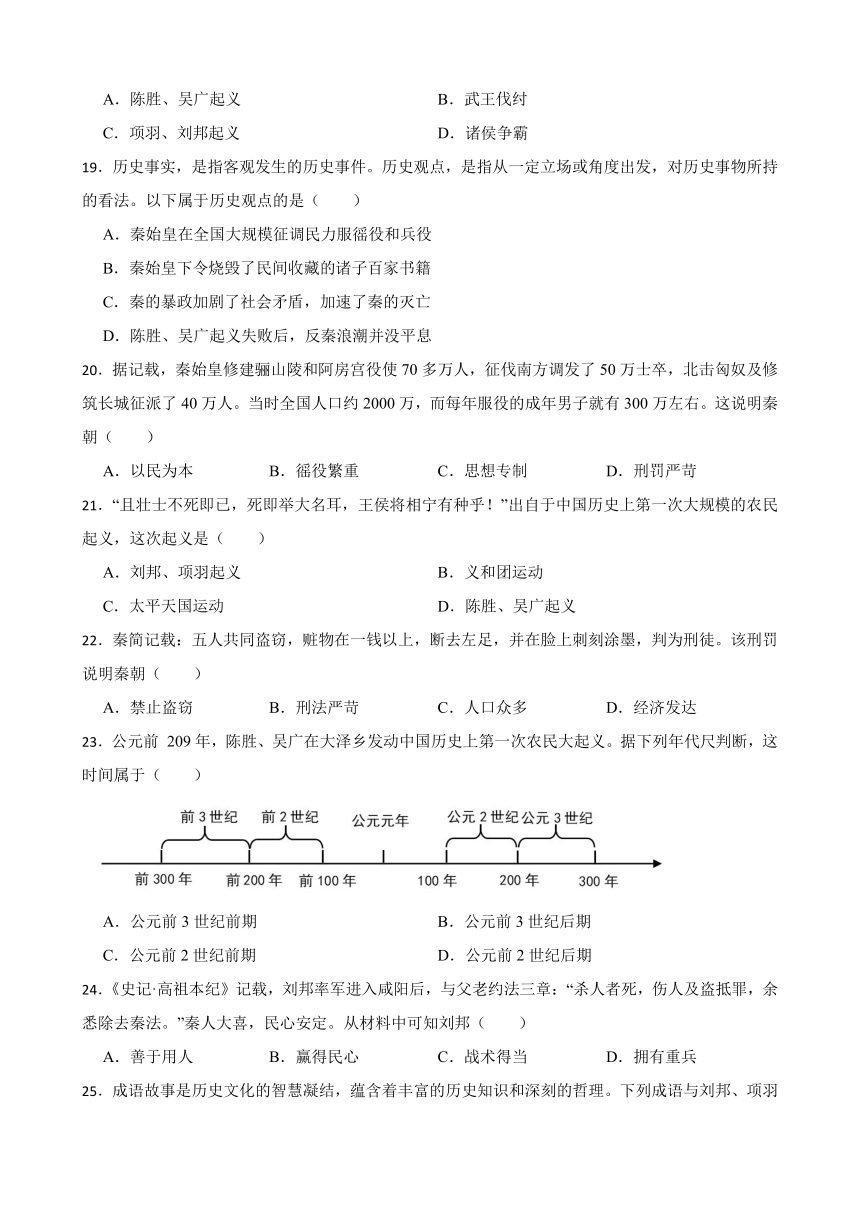

23.公元前 209年,陈胜、吴广在大泽乡发动中国历史上第一次农民大起义。据下列年代尺判断,这时间属于( )

A.公元前3世纪前期 B.公元前3世纪后期

C.公元前2世纪前期 D.公元前2世纪后期

24.《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军进入咸阳后,与父老约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”秦人大喜,民心安定。从材料中可知刘邦( )

A.善于用人 B.赢得民心 C.战术得当 D.拥有重兵

25.成语故事是历史文化的智慧凝结,蕴含着丰富的历史知识和深刻的哲理。下列成语与刘邦、项羽楚汉之争的史实有关的是( )

A.破釜沉舟 B.四面楚歌 C.围魏救赵 D.退避三舍

26.《史记》记载,陈胜、吴广前往戍边,为大雨所阻,按法律应斩,被迫揭竿而起。但据1975年湖北云梦出土的秦简记载,因大雨误期,根本不会被斩首。由此可见( )

A.《史记》记载内容完全不真实

B.《史记》记载内容全都需要考古证实

C.秦简记载内容完全真实可信

D.史学研究需要多重证据

27.下列事件按时间排序正确的是( )

①建立“张楚”政权 ②大泽乡起义

③吴广、陈胜被杀 ④刘邦率兵攻入咸阳

A.①②③④ B.②③④① C.②①③④ D.②①④③

28.“嬴秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡。光武兴,为东汉。四百年,终于献。”材料反映的这一历史时期的阶段特征是( )

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的巩固与发展

29.“竭天下之资财以奉其政,犹未足以澹其欲也。海内仇怨,遂用溃畔。 ”该材料描 述的是秦末农民大起义的( )

A.原因 B.内容 C.特点 D.影响

30.传统观点多认为秦朝速亡是其暴政所致,后来,有学者认为秦亡于吏治败坏;有学者认为秦亡于过急、过广地推行郡县制;有学者认为秦亡于北击匈奴;也有学者认为秦亡于文化政策。据此可知,关于秦朝灭亡原因的认识( )

A.有且只有一种观点正确合理

B.随着研究视角拓展而趋于全面

C.后期研究比传统观点更有说服力

D.逐渐偏离历史发展的真实情况

二、材料分析题

31.秦汉是中国统一多民族国家的建立和巩固时期。阅读材料,回答问题。

材料一:西周、秦朝的制度建设

材料二:“汉承秦制”是指从刘邦建立西汉王朝,在一段相当长的时期里,继承和发展了秦朝的各项制度。这里的“承”,既包含了“继承”,又有“变化”。汉朝对秦朝创立的专制主

义中央集权制度几乎是全盘拿来使用,在使用的过程中加以改造,但没有完全超出泰朝制度的框架。

——张书林《怎样理解“汉承秦制” 》

材料三:中央集权封建国家在一定时期和条件下,对于大规模地兴修水利、发展农业、加强防御力量、发展民族关系、促进中外经济文化交流,都起过不同程度的积极作用。秦汉是中国封建社会大规模农民起义开始发生的时期。随着专制主义中央集权国家的建立以及专制制度的日益强化,封建专制主义的残暴统治和地主阶级的剥削压榨,引起了农民的不断反抗。

——晁福林主编《中国古代史》(上册)

(1)根据材料一及所学知识,指出郡县制度在任用管理人员方面和分封制的本质区别,并概述郡县制取代分封制的历史意义。

(2)根据材料二和所学知识,为什么说汉朝“没有完全超出秦朝制度的框架”

(3)根据材料三,以修筑长城为例,论述秦朝专制主义中央集权制在“加强防御力量”方面的积极作用。以陈胜、吴广起义为例,论述秦朝专制主义中央集权制引发大规模农民起义的消极作用。

32.秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。历史老师以“探秘秦朝”为主题,设计了以下学习任务单。请你参与并完成相关学习任务。

任务—:【研读材料——分析统一条件】

秦地处中国西北部的渭河流域,这一地理位置本身有助于秦国获得胜利,因为渭河流域大部分地区易守难攻。秦统治者可以进攻其他国家而无后顾之忧…… 从商鞅变法到秦始皇即位的109年间,秦军同六国军队共交战65次,秦军的战绩是全胜58次,败北3次。 人民渴望安定统一,各地经济发展要求打破政治分裂所带来的阻碍。

(1)根据材料,分析秦统一六国所具备的有利条件。

任务二:【剖析现象——寻找历史经验】

图一 图二

秦铜量 秦“八斤”铜权

图三 图四

(2)观察四幅图片,指出秦朝巩固政权的措施。

任务三:【评述人物——形成历史认识】

(3)秦始皇作为中国历史上第一位皇帝,自古以来人们对他的评价褒贬不一。请结合下列材料,自选角度

不同朝代的文献中有关秦始皇的记载(部分)

朝代 作者及文献 有关秦始皇的记载

西汉 贾谊《过秦论》 焚文书而酷刑法……以暴虐为天下始

西汉 司马迁《史记》 一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字

唐 李白《古风》 秦王扫六合,虎视何雄哉

明 李贽《藏书》 始皇帝,自是千古一帝也

参考示例:

武则天统治时期,政治上,大力发展科举制,扩大了统治基础。经济上,轻徭薄赋,有“贞观遗风”。军事上,巩固和开拓了边疆。她在位期间,人口持续增长,为后来“开元盛世”的出现奠定了基础。但是,任用酷吏,又崇信佛教,增加了人民的负担。总之,我们要全面客观地看待武则天。

33.人民是历史的创造者,是真正的英雄。阅读材料,回答问题。

【探究一】人民的智慧

材料一 中国是世界四大文明古国之一,中国古代劳动人民不懈探索和不断创新,创造了辉煌灿烂的中华文明。

类别一:生产工具 事例:翻车 简介:魏国的马钧改进前代汲水工其,制成提水工具翻车。既轻巧,又便于操作,是中国古代农业领域长期使用的一种灌溉工具。

类别二:医学名著 事例:《伤寒杂病论》 简介:东汉张仲景的《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法。 中国古代劳动人民的智慧 类别四:A 事例:B 简介:C

类别三:工程建筑 事例:都江堰 简介:公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。都江堰建成后,成都平原被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥这巨大的作用,这在世界水利史绝无仅有。

【探究二】人民的力量

材料二

吴广素爱人,士卒多为用者,……召令徒属口:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。藉第令毋斩,而戍死者固十六七,且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”……陈胜自立为将军,吴广为都时,攻大泽乡,收而攻蕲。

——摘编自司马迁《史记 陈涉世家》

《后汉书 皇甫盖传》记载,黄巾起义爆发后,起义军“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下向(响)应,京师震动”。

——摘自统编版《中国历史》七年级上册

【探究三】人民的精神

材料三

请回答:

(1)材料一中的图是以“中国古代劳动人民的智慧”为主题的思维导图。请根据材料并结合所学知识,按照图中的格式,在A、B.C处填写相应的内容(要求:所填内容不得与已列出的内容重复)

(2)根据材料二及所学知识,指出《史记 陈涉世家》所述起义爆发的主要原因。根据《后汉书 坐雨嵩传》的记载,分析黄巾起义爆发后,“旬日之间,天下向(响)应”现象出现的主,要原因。并简要说明这两次农民起义对中国历史产生的共同影响。

(3)材料三的表格中所列举的都是中国杰出人物的代表。请按照图1的格式,在图2的①处或图3的②处,任选一处填写相应内容(要求:写出人物主要事迹,突出人物的精神和贡献)。

34.某校历史社团开展“人类社会在矛盾运动中不断向前发展”主题探究活动。

材料一 挖掘教材内容,绘制示意图

材料二 搜集、整理资料,进行研讨。19世纪的欧洲对世界的支配不仅建立在欧洲工业革命和科学革命的基础上,也建立在欧洲政治革命的基础上;政治革命的实质是结束了人类分成统治者和被统治者是由神注定的这种观念。民众行动起来,不仅参与了政治,而且把这样做看成是自己固有的权利。政治革命从17世纪的英国革命开始,随后发展到美国革命和法国革命,并在19世纪时影响了整个欧洲,最后在20世纪席卷整个世界。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 制作资料卡片,说明观点“工业革命改变了世界,同时也造成了新的社会矛盾。马克思主义就是在这样的社会背景下产生的”。

资料卡片1 资料卡片2

工业革命前,人类的生产力每1000年才增长1倍,而英国在19世纪的100年中,国内生产总值就增长了约4倍。 ——钱乘旦《英国工业革命中人文灾难及其解决》 发动机一开始,人们就必须工作——男人、女人和孩子们都一起被套在钢铁和蒸汽的轭具下。动物机器……被紧紧拴在不知痛苦和不知疲劳的钢铁机器上。——《受雇于曼彻斯特棉纺织工厂的操作人员的精神和身体状况》(1832年)

资料卡片3 资料卡片4

19世纪三四十年代欧洲著名的三大工人运动 名称纲领或口号斗争方式结果法国里昂工人起义不能劳动而生,就要战斗而死! 推翻富人政权,争取民主共和国武装起义失败英国宪章运动要求取得普选权工人参与国家管理罢工起义 和平请愿失败德国西里西亚织工起义反对私有制社会武装起义失败

1848年《共产党宣言》发表。左图为《共产党宣言》第一版的封面

(1)结合所学,补全材料一示意图。归纳中国古代农民起义的主要作用。

(2)依据材料和所学,谈谈你对欧洲政治革命的认识。

(3)依据资料卡片和所学,对划线句进行解释说明。

35.秦朝是我国历史上一个极为重要的时期,其崛起与消亡的经验教训值得后世借鉴。阅读材料,回答问题。

(建立篇)

材料一:秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白《古风》

(巩固篇)

材料二:如图一

材料三:如图二、三

(亡国篇)

材料四:壮士不死则已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎?

——《史记 陈涉世家》

(1)材料一中“秦王”指的是谁?秦朝的统一有何意义?

(2)根据材料二中的图一思考,为加强对全国的统治,秦朝创立了哪一制度并沿用后世?图一中①处设置的官职名称是什么?请写出这个官职的职能。

(3)材料三中图二和图三反映了秦朝为巩固统一而采取的什么措施?

(4)材料四反映的是哪一历史事件?结合所学知识回答,导致秦朝灭亡的根本原因是什么?

(5)结合以上材料和所学知识,简要谈谈你对秦朝建立与灭亡的认识。

答案解析部分

1.D

2.D

结合所学知识可知,朝在统一天下后采取了严苛的法律和繁重的徭役、苛捐杂税,对人民实行残酷的统治,导致人民生活困苦,积累了大量的社会矛盾,最终引发了全国范围的反抗和起义,这些以暴政为核心的统治政策是秦朝灭亡的根本原因,D符合题意;

秦二世统治残暴属于秦暴政的具体表现,排除A;

实行郡县制是秦始皇功绩,排除B;

修建长城有积极影响,也有消极影响,排除C。

故答案为:D。

本题考查秦的暴政的知识。难度适中,理解题干信息,掌握秦的暴政的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

3.A

根据题干设问要求“与秦的兴、亡对应正确的是”,根据所学知识可知,长平之战中,赵将赵括纸上谈兵,秦军获胜,加速了秦国统一中国的进程,项羽在巨鹿之战前破釜沉舟,以少胜多,将秦军的主力歼灭,故选A项。

桂陵之战发生在齐国、赵国、魏国,与“秦的兴、亡”无关,排除B项;

涿鹿之战是炎黄部落与东方的蚩尤部落的决战,与“秦的兴、亡”无关,排除C项;

桂陵之战发生在齐国、赵国、魏国,涿鹿之战是炎黄部落与东方的蚩尤部落的决战,与“秦的兴、亡”无关,排除D项。

故答案为:A。

本题主要知识考点是战国七雄。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握战国七雄的相关史实。

4.B

5.A

A:公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜吴广高呼“王侯将相,宁有种乎”,斩木为兵、揭竿而起,在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。大泽乡起义爆发原因是秦的暴政,A项符合题意;

B:大泽乡起义最终失败,B项不符合题意;

C:大泽乡起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,C项不符合题意;

D:领导者是陈胜、吴广,D项不符合题意;

故答案为:A。

本题考查学生对历史知识的识记、理解能力,解题关键在于理解并识记大泽乡的相关知识。

6.A

根据所学知识可知,大泽乡起义是我国历史上第一次大规模的农民起义。公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜吴广高呼“王侯将相,宁有种乎”,斩木为兵、揭竿而起,在大泽乡起义。起义军攻下陈,建立了张楚政权,大泽乡起义爆发的根本原因是秦朝的暴政,A项正确;

公元前207年在巨鹿之战中,项羽以少胜多,大败秦军主力,不符合题意,排除B项;

大泽乡起义的领导人是陈胜、吴广,排除C项;

大泽乡起义最终失败了,并没有推翻秦朝的统治,排除D项。

故答案为:A。

本题主要考查秦朝暴政,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

7.B

据题干“戍守长城,遇雨误期,张楚政权”和所学知识可知,公元前前209年,陈胜、吴广等900余名戍卒被征发前往渔阳戍边,途中在大泽乡为大雨所阻,不能如期到达目的地,按律当斩。在陈胜、吴广领导下起义,即大泽乡起义或陈胜、吴广起义,起义军在陈县建立张楚政权,各地纷纷响应,B项正确;

国人暴动发生在西周时期,与这些关键词没有关联。国人暴动是周厉王时期,国人不满周厉王的统治而发动的暴动,与秦朝的情况完全不同,排除A项;

官渡之战是东汉末年曹操与袁绍之间的一场重要战役,主要涉及北方军阀之间的军事对抗,与秦朝、农民起义以及这些关键词毫无关系,排除C项;

黄巾起义是东汉末年的一次大规模农民起义,其特点是由太平道首领张角领导,以宗教形式组织民众,起义口号是“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”,和“戍守长城”“遇雨误期”“张楚政权”这些秦末的元素没有关系,排除D项。

故选B项。

本题难度较小,考查陈胜、吴广起义的相关史实及学生的识记理解能力。理解并识记陈胜、吴广起义的相关史实。“戍守长城”、“遇雨误期”、“张楚政权”是解答本题的关键。

8.C

根据材料信息,“揭竿而起”“王侯将相宁有种乎”并结合所学知识可知,公元前209年秋,陈胜、吴广等900余名戍卒被征发前往渔阳戍边,途中在大泽乡为大雨所阻,不能如期到达目的地,情急之下,陈胜、吴广领导戍卒杀死押解的军官,对众人说“且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”,并发动起义,揭开了秦末农民起义的序幕,C项正确;

国人暴动动摇了西周王朝的统治,直接导致了周王室日趋衰微,逐步出现了分崩离析的局面,排除A项;

长平之战是公元前260年秦军在赵国的长平同赵军发生的战争,赵国战败,从此东方六国再也无力抵御秦军的进攻了,排除B项;

楚汉之争是项羽和刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场大规模战争,最终,楚汉之争以项羽的西楚败亡,刘邦建汉朝而告终,与题意不符,排除D项。

故选C项。

本题难度较小,考查学生对大泽乡起义的识记能力,需要准确识记大泽乡起义的史实。

9.D

D:根据所学可知,明末土地兼并严重,赋税沉重,民不聊生,李自成领导的农民起义军起义。1643年,李自成率领起义军攻占西安,建立大顺农民政权;1644年攻入北京城,明朝末帝崇祯在绝望中自缢,明王朝被农民起义推翻了。黄巢起义发生在唐末,起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。东汉后期朝政腐败,184年太平道创立人张角领导的一场有组织、有准备的农民大起义爆发了。黄巾起义历时9个月失败,但起义沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。公元前209年陈胜、吴广在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。按时间排序为④③②①,D项符合题意;

A:①②③④排序错误,A项不符合题意;

B:②①③④排序错误,B项不符合题意;

C:④②③①排序错误,C项不符合题意;

故答案为:D。

本题考查运用能力。解答时,根据对课本上基础知识的准确记忆,知道这些起义发生的时间,再按照朝代的先后顺序进行排序回答。

10.D

D:根据题干“王侯将相宁有种乎”、“张楚政权”、“我国历史上第一次大规模农民起义”等与陈胜吴广起义有关,并根据所学可知,公元前209年(公元前三世纪末)夏,900多个农民被征发去渔阳戍守长城。他们走到大泽乡时,遇上大雨,不能按期到达。按照秦法,戍守误期要被处死。领队的陈胜和吴广认为与其送死不如起来反抗。中国历史上第一次农民大起义爆发了。陈胜、吴广起义最后失败了,但沉重打击了秦朝的统治,D项符合题意;

A:绿林赤眉起义发生在西汉末年,不是“我国历史上第一次大规模农民起义”,A项不符合题意;

B:黄巾起义发生在东汉末年,B项不符合题意;

C:刘邦项羽起义发生在秦朝后期,导致秦朝灭亡,C项不符合题意;

故答案为:D。

本题考查陈胜吴广起义,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.D

据题干“湖北云梦出土的秦简主要记载了秦朝施行的20多个单行法规,并且多数为残酷的死刑、肉刑等”可知,可见秦朝刑罚残酷,D符合题意;

法律完善与题意不符,秦朝颁布了通行全国的《秦律》,题干没有出现秦朝法律的信息,反映的是秦朝的酷刑,排除A;

皇权至上与题意不符,题干材料未体现秦朝加强皇权的措施,反映的是刑罚的残酷,排除B;

秦朝的赋税制度以其高税率、 繁重的徭役和各种名目的税收, 共同构成了民众沉重的经济负担。赋税沉重与题意不符,反映的是清朝的刑罚残酷,排除C。

故答案为:D。

本题考查秦的暴政的知识。难度适中,理解题干信息,掌握秦的暴政的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

12.A

依据所学可知,史料分为第一手史料和第二手史料,前者是接近或者直接发生时所产生或者记录的资料;后者是经过后人运用第一手史料所做的诠释。秦始皇陵兵马俑是考古发掘的秦朝的第一手史料,对于研究秦朝最有价值,A符合题意;

《资治通鉴》是宋代史学家司马光的著作,是经过后人运用第一手史料所做的诠释,是第二手史料,排除B;

孟姜女哭长城的传说是经过人为加工夸张过后的结果,不属于研究秦朝的第一手史料,排除C;

电视剧《大秦帝国》是影视剧,有经过改编和虚构的情节,是第二手史料,排除D。

故答案为:A。

本题考查史料的分类。难度适中,理解题干信息,掌握史料分类的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

13.C

根据题干材料“历史观点是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法”,秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡,是对秦朝灭亡原因的分析,属于历史观点,C项正确;

秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役,属于历史事实,排除A项;

秦始皇下令烧毁各国史书和民间收藏的诸子百家著作,属于历史事实,排除B项;

陈胜、吴广的余部坚持战斗,后来加入其他反秦队伍,属于历史事实,排除D项。

故答案为:C。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记什么是历史事实,什么是历史观点的相关史实。

14.D

根据题干信息“传统观点多认为秦朝灭亡是‘酷刑’‘暴政’所致。后来,有学者认为秦亡于吏治败坏;有学者认为秦亡于过急、过广地推行郡县制;有学者认为秦亡于北击匈奴;也有学者认为秦亡于文化政策”,可知材料反映由于学者研究视角的不同,对秦朝灭亡原因的认识也存在差异,说明随着研究视角拓展而对秦朝灭亡原因的认识趋于全面,D正确;

材料反映的是多种研究角度,不能说明后期研究比传统观点更有说服力,A错误;

有且只有一种观点正确且合理,说法不正确,因为材料中的观点都存在一定道理,B错误;

材料反映多视角研究秦朝灭亡原因,“逐渐偏离了历史发展的真实情况”说法错误,C错误。

故答案为:D。

本题考点是秦朝灭亡。解题方法:结合所学对题干内容进行分析,然后与选项对比即可。

15.A

根据题干“率疲弊之卒,将数百之众;斩木为兵,天下云集响应”及所学知识可知,公元前209年,有900多个农民被征发去渔阳成守长城他们走到大泽乡时,遇上大雨,道路泥泞,无法前行,不能按期到达。按照秦律,成守误期要被处死。领队陈胜和吴广认为,与其送死不如起来反抗,于是杀死押队的军官,对众人说:我们因遇雨误期,肯定要被杀头;即使去成边,大多数人也会死去。“且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”大家听了情绪激昂,齐声响应,“斩木为兵,揭竿为旗”,决心反抗秦朝的残暴统治。因此,题干材料反映的事实是陈胜、吴广起义,A符合题意;

项羽、刘邦起义是陈胜吴广起义后发生的起义,与题意不符,排除B;

公元前230年,秦国开始了灭六国。秦国的军队势如破竹、赵、魏、楚、燕、齐六国,秦国完成统一大业,排除C;

蒙恬北击匈奴是秦始皇派蒙恬率三十万大军北击匈奴的一场重要战役,维护了秦及其后世的统治。巩固了秦朝时期北方的边防,与题意不符,排除D。

故答案为:A。

本题考查陈胜、吴广起义的知识。难度适中,理解题干信息,掌握陈胜、吴广起义的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

16.B

题干明确指出是专制君主利用空前强大的权力对社会经济进行破坏,强调了专制皇权滥用这一关键因素,正是因为专制皇权滥用才破坏了社会经济,B正确;

虽然题干提到社会经济被破坏,但这只是专制君主行为导致的结果,不是最根本原因,所以A选项不准确,A错误;

题干中未提及繁重的赋税和徭役相关内容,所以C选项不符合题意,C错误;

“暴政”表述较为宽泛,题干重点突出的是专制君主利用权力对社会经济的破坏,“暴政”不能准确概括题干核心内容,所以D选项不准确,D错误。

故答案为:B。

本题考点是秦朝灭亡。解题方法:结合秦朝灭亡的相关知识分析题干内容,然后与选项对比即可。

17.C

巨鹿之战这场战役发生在秦朝末年,是项羽率领楚军与秦军主力进行的一场决战。项羽在这场战役中采取了“破釜沉舟”的策略,表示决一死战,最终大败秦军,这场战役也是秦朝灭亡的关键战役之一。这与李光地的评价完全吻合,C正确;

城濮之战是春秋时期晋国和楚国之间的一场重要战争,与项羽无关,排除A;

桂陵之战是战国时期齐国和魏国之间的一场战役,同样与项羽没有直接联系,排除B;

长平之战是战国时期秦国和赵国之间的一场大规模战役,与项羽无关,因此可以排除D。

故答案为:C。

本题主要考查巨鹿之战,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

18.A

19.C

根据题干可知历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法,因此,秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡属于历史观点,故选C项。

秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役属于历史事实,排除A项;

秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍属于历史事实,排除B项;

陈胜、吴广起义失败后,反秦浪潮并没平息属于历史事实,排除D项。

故答案为:C。

本题主要知识考点是秦的暴政。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握秦的暴政的相关史实。

20.B

21.D

根据所学可知,公元前209年,陈胜、吴广等人被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜、吴广斩木为兵、揭竿而起,陈胜高呼“王侯将相,宁有种乎”,在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,D正确;

刘邦、项羽起义发生在陈胜、吴广起义后,A错误;

义和团运动是反帝爱国运动,出现在清朝,B错误;

太平天国运动是旨在推翻清王朝统治的农民起义,C错误。

故答案为:D。

本题考点是陈胜吴广起义。解题方法:结合所学分析题干名言来自于哪场农民起义即可得出答案。

22.B

根据题干信息“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒”,由此可见秦朝的严刑峻法。

A项材料是有对盗窃的处罚的记载,但材料更强调的是这些处罚所反映出的秦朝法律的严苛,不符合题意;

B项刑法严苛理解正确,符合题意;

C项材料信息没有提及秦朝的人口,无法得出秦朝人口的多少,不符合题意;

D项材料信息也没有提及秦朝的经济,无法得知秦朝经济是否发达,不符合题意;

故答案为B。

本题难度适中,考查秦朝的暴政及学生解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记秦的暴政的表现的相关史实。

23.B

据材料“公元前209年”并结合所学可知,一个世纪为100年,依次按每10年为一个历史时期进行划分为10个年代。而公元前209年为公元前3世纪,公元前“9年”是一个世纪的末期,故公元前209年是公元前3世纪后期,B符合题意;

公元前3世纪应该是公元前二百多年,公元前3世纪的前期是90年到80年左右,与“公元前209年”不符,排除A;

公元前2世纪是公元前一百多年,CD项与“公元前209年”不符,排除CD。

故答案为:B。

本题考查大泽乡起义的知识。难度适中,理解题干信息,掌握大泽乡起义的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

24.B

B:根据题干“刘邦率军进入咸阳后,与父老约法三章:‘杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。’秦人大喜,民心安定”和结合所学可知,刘邦注重收揽民心,约法三章,赢得民心,B项符合题意;

A:题干未体现刘邦善于用人,A项不符合题意;

C:题干未体现刘邦战术得当,C项不符合题意;

D:题干未体现刘邦拥有重兵,D项不符合题意;

故答案为:B。

本题考查刘邦约法三章,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

25.B

据所学知识可知,楚汉战争时期,公元前202年,项羽与刘邦在垓下决战,刘邦军队唱起楚歌,四面楚歌使项羽军队军心涣散,项羽大败,最终刘邦取得了楚汉之争的胜利,建立了西汉,B项正确;

破釜沉舟发生在秦朝末年,指的是项羽下定决心,自绝后路,打败秦军的故事,排除A项;

战国时期齐国用围攻魏国国都大梁的方法,迫使魏国撤回攻赵邯的部队而使赵国得救,排除C项;

春秋时期,晋国内乱,晋献公的儿子重耳逃到楚国。楚成王收留并款待他,他许以如晋楚发生战争晋军退避三舍。之后重耳在秦穆公的帮忙下重回晋国执政。晋国支持宋国与楚国发生矛盾,两军在城濮相遇,重耳退避三舍,诱敌深入而大胜,排除D项。

故答案为B。

本题考查楚汉之争的过程。“四面楚歌”反映的是楚汉之争后期。

26.D

由材料“《史记》记载,陈胜、吴广前往戍边,为大雨所阻,按法律应该斩首,情急之下,揭竿而起。但据1975年湖北云梦出土秦简记载,因大雨延期,根本不会斩首”可知,《史记》的记载与湖北云梦出土秦简记载的内容是不一致的,这说明史学研究需要多重证据,排除ABC,选项D正确;

故答案为D。

本题以“据1975年湖北云梦出土秦简记载,因大雨误期,根本不会被斩首”为背景,考查陈胜吴广起义的相关知识。

27.C

公元前209年陈胜吴广在大泽乡起义,之后建立了建立张楚政权,但最后吴广、陈胜被杀起义失败,公元前207年在巨鹿之战中,项羽以少胜多,大败秦军主力,为灭亡秦朝奠定了基础。随后,刘邦率兵进逼咸阳,秦朝灭亡,排除ABD,选项C正确;

故答案为C。

解答排序题需要准确识记历史事件的发生时间或逻辑关系。

28.B

29.A

依据题干信息,可以看出,这里显示的是秦朝的暴政,导致民怨四起,这是秦末农民大起义的原因,故选项A符合题意;

B.内容,题干中没有显示秦末农民起义的内容,不符合题意;

C.特点,题干中没有显示秦末农民起义的特点,不符合题意;

D.影响,题干中没有显示秦末农民起义的影响,不符合题意;

故答案为:A。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,读懂其含义,这是文言文,七年级学生理解有难度,再把它和所学知识结合进行分析理解回答。

30.B

根据题干材料“传统观点多认为秦朝速亡是其暴政所致,后来,有学者认为秦亡于吏治败坏;有学者认为秦亡于过急、过广地推行郡县制;有学者认为秦亡于北击匈奴;也有学者认为秦亡于文化政策”可知,材料反映了由于学者研究视角的不同,对秦朝灭亡原因的认识也存在差异,说明随着研究视角拓展而对秦朝灭亡原因的认识趋于全面,B符合题意;

“有且只有一种观点正确合理”的表述太绝对,秦朝灭亡的原因是多方面的,排除A;

材料反映的是多种研究角度,无法说明后期研究比传统观点更有说服力,排除C;

材料中的观点都存在一定道理,D项表述错误,排除D。

故答案为:B。

本题考查秦的暴政的知识。难度适中,理解题干信息,掌握秦的暴政的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

31.(1)区别:郡县制下,管理人员由中央任命;分封制下,管理人员主要依靠血缘世袭,包 括功臣、贵族等。意义:郡县制的设立是官僚政治建立的标志,使中央直接管理地方,加强了中央集权, 开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)理由:因为秦朝的皇帝制度、郡县制、中央集权制度、统一货币(或“度量衡”)等 为汉朝所继承。

(3)修筑长城:中央集权国家集中人力和资源,修筑西起临洮,东到辽东的万里长城,加 强了防御力量,维护了北方地区的安定。 陈胜、吴广起义:君主专制中央集权制度之下,皇帝大权在握,容易形成暴政,残酷 掠夺压榨百姓,引发了陈胜、吴广领导的农民起义,沉重打击了秦朝的统治。

区别:(1)据材料一“西周初年分封制下的主要封国表”并可结合所学可知,分封制下,管理人员主要依靠血缘世袭,包括功臣、贵族等。据材料一“秦朝封建专制中央集权示意图”并结合所学可知,郡县制下,管理人员由中央任命。

意义:根据所学可知,郡县制的设立是官僚政治建立的标志,使中央直接管理地方,加强了中央集权, 开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)理由:据材料二“汉朝对秦朝创立的专制主义中央集权制度几乎是全盘拿来使用,在使用的过程中加以改造,但没有完全超出泰朝制度的框架”,结合所学可知,因为秦朝的皇帝制度、郡县制、中央集权制度、统一货币(或“度量衡”)等 为汉朝所继承。

(3)修筑长城:据材料三“中央集权封建国家在一定时期和条件下,对于大规模地兴修水利、发展农业、加强防御力量、发展民族关系、促进中外经济文化交流,都起过不同程度的积极作用”,结合所学可知,中央集权国家便于集中人力和资源,开展大型工程建设,如修筑西起临洮,东到辽东的万里长城,加 强了防御力量,维护了北方地区的安定。

陈胜、吴广起义:据材料三 “秦汉是中国封建社会大规模农民起义开始发生的时期。随着专制主义中央集权国家的建立以及专制制度的日益强化,封建专制主义的残暴统治和地主阶级的剥削压榨,引起了农民的不断反抗”,结合所学可知,君主专制中央集权制度之下,皇帝大权在握,容易形成暴政,残酷 掠夺压榨百姓,引发了陈胜、吴广领导的农民起义,沉重打击了秦朝的统治。

故答案为:(1)区别:郡县制下,管理人员由中央任命;分封制下,管理人员主要依靠血缘世袭,包 括功臣、贵族等。意义:郡县制的设立是官僚政治建立的标志,使中央直接管理地方,加强了中央集权, 开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。(2)理由:因为秦朝的皇帝制度、郡县制、中央集权制度、统一货币(或“度量衡”)等 为汉朝所继承。(3)修筑长城:中央集权国家集中人力和资源,修筑西起临洮,东到辽东的万里长城,加 强了防御力量,维护了北方地区的安定。 陈胜、吴广起义:君主专制中央集权制度之下,皇帝大权在握,容易形成暴政,残酷 掠夺压榨百姓,引发了陈胜、吴广领导的农民起义,沉重打击了秦朝的统治。

本题主要知识考点是秦朝专制主义中央集权制度。主要考查学生对历史知识的识记、理解能力,运用所学知识,准确解读材料信息的能力。解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

32.(1) 秦国地理位置优越,易守难攻,增强了秦国的国力;长期战乱给社会带来巨大灾难。

(2) 图一:君主专制中央集权制度;图二:货币的统一。图三:统一文字为小篆。

(3) 观点:千古一帝秦始皇的是与非。

论述:战国时期的连年战争,影响了经济发展和社会稳定,过上安定的生活,采取合纵连横的战略统一全国。为加强对全国的统治,推行了一系列巩固统一的措施、统一货币,此外他还修筑长城,使秦朝的疆域,西到陇西,南达南海。尽管他的统治具有急于求成和暴虐的特点,我们要全面客观地看待秦始皇。

33.(1)参考示例:A.书法艺术:B.《兰亭集序》:C.东晋书法家王羲之将书法艺术提到一个新的阶段,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

(2)主要原因:秦的暴政(或秦始皇的统治具有急于求成和暴虐的特点,即位的秦二世更加残暴:或秦朝实行的法律过于严苛):陈胜吴广在大泽乡遭遇大雨误期,按律当斩。

主要原因:东汉后期朝政腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,自然灾害频繁发生。共同影响:沉重打击了封建王朝的统治,加速了其灭亡。

(3)参考示例一 所选人物:张骞;主要事迹:为国分忧,勇敢应募,承担艰巨使命。他两次出使西域,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,促成了丝绸之路的开辟,进一步加强了东西方经济文化的交流。

参考示例二 所选人物:司马迁;主要事迹:司马迁是我国伟大的史学家。他继任太史令后,因仗义执言被关入狱中,遭受酷刑,他在命运的灾难面前坚忍不拔地写出历史巨著《史记》,开创纪传体通史的编纂体例,被誉为“中国史学之父”。

(1)根据材料一并结合所学知识,按照图中的格式,在A、B.C处填写相应的内容:A.书法艺术;B.《兰亭集序》;C.东晋书法家王羲之将书法艺术提到一个新的阶段,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

(2)根据材料二“公等遇雨,皆已失期,失期当斩……”及所学知识,陈胜吴广起义的主要原因:秦的暴政(或秦始皇的统治具有急于求成和暴虐的特点,即位的秦二世更加残暴或秦朝实行的法律过于严苛);陈胜吴广在大泽乡遭遇大雨误期,按律当斩。黄巾起义爆发后,天下向(响)应的主要原因:东汉后期朝政腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,自然灾害频繁发生。这两次农民起义对中国历史产生的共同影响:沉重打击了封建王朝的统治,加速了其灭亡。

(3)根据材料三张骞拜别汉武帝出使西域壁画及所学知识,图2的①处 所选人物:张骞;主要事迹:为国分忧,勇敢应募,承担艰巨使命。他两次出使西域,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,促成了丝绸之路的开辟,进一步加强了东西方经济文化的交流。根据材料三《史记》的书影及所学知识,图3的②处 所选人物:司马迁;主要事迹:司马迁是我国伟大的史学家。他继任太史令后,因仗义执言被关入狱中,遭受酷刑,他在命运的灾难面前坚忍不拔地写出历史巨著《史记》,开创纪传体通史的编纂体例,被誉为“中国史学之父”。

故答案为:(1)参考示例:A.书法艺术:B.《兰亭集序》:C.东晋书法家王羲之将书法艺术提到一个新的阶段,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

(2)主要原因:秦的暴政(或秦始皇的统治具有急于求成和暴虐的特点,即位的秦二世更加残暴:或秦朝实行的法律过于严苛):陈胜吴广在大泽乡遭遇大雨误期,按律当斩。

主要原因:东汉后期朝政腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,自然灾害频繁发生。共同影响:沉重打击了封建王朝的统治,加速了其灭亡。

(3)参考示例一 所选人物:张骞;主要事迹:为国分忧,勇敢应募,承担艰巨使命。他两次出使西域,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,促成了丝绸之路的开辟,进一步加强了东西方经济文化的交流。

参考示例二 所选人物:司马迁;主要事迹:司马迁是我国伟大的史学家。他继任太史令后,因仗义执言被关入狱中,遭受酷刑,他在命运的灾难面前坚忍不拔地写出历史巨著《史记》,开创纪传体通史的编纂体例,被誉为“中国史学之父”。

本题难度适中,考查三国两晋南北朝时期的文化、艺术成就,陈胜吴广起义,黄巾起义,张骞、司马迁等人的事迹的相关历史知识及学生分析史料和识记历史知识能力。题目设计注重基础性,在掌握课本知识的基础上,依据材料进入深入分析即得出答案。

(1)根据材料一并结合所学知识,按照图中的格式,在A、B.C处填写相应的内容:A.书法艺术;B.《兰亭集序》;C.东晋书法家王羲之将书法艺术提到一个新的阶段,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

(2)根据材料二“公等遇雨,皆已失期,失期当斩……”及所学知识,陈胜吴广起义的主要原因:秦的暴政(或秦始皇的统治具有急于求成和暴虐的特点,即位的秦二世更加残暴或秦朝实行的法律过于严苛);陈胜吴广在大泽乡遭遇大雨误期,按律当斩。黄巾起义爆发后,天下向(响)应的主要原因:东汉后期朝政腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,自然灾害频繁发生。这两次农民起义对中国历史产生的共同影响:沉重打击了封建王朝的统治,加速了其灭亡。

(3)根据材料三张骞拜别汉武帝出使西域壁画及所学知识,图2的①处 所选人物:张骞;主要事迹:为国分忧,勇敢应募,承担艰巨使命。他两次出使西域,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,促成了丝绸之路的开辟,进一步加强了东西方经济文化的交流。根据材料三《史记》的书影及所学知识,图3的②处 所选人物:司马迁;主要事迹:司马迁是我国伟大的史学家。他继任太史令后,因仗义执言被关入狱中,遭受酷刑,他在命运的灾难面前坚忍不拔地写出历史巨著《史记》,开创纪传体通史的编纂体例,被誉为“中国史学之父”。

34.(1)补全:①秦的暴政,②贞观之治

作用:导致改朝换代,推动社会发展和进步等

(2)认识:欧洲政治革命,推翻了封建专制制度建立了资产阶级民主制度,参与政治成为民众固有的权利。

(3)说明:工业革命创造了巨大的生产力,使整个社会日益分裂为资产阶级和无产阶级两大直接对立的阶级,资本家攫取了大部分社会财富,他们日益富裕;广大工人每天在恶劣的环境中长时间从事高强度的劳动,获得的收入却难以糊口,他们对不公平的社会现状越来越不满;工人阶级不断起来反抗资产阶级的统治,但由于没有科学理论的指导,最终都失败了;1848年,《共产党宣言》的发表,标志着马克思主义的诞生;《共产党宣言》号召工人阶级组织起来,建立无产阶级自己的政党,即共产党,用暴力推翻资产阶级统治,进行无产阶级革命;从此,无产阶级的斗争有了科学理论作指导国际共产主义运动兴起并蓬勃发展起来。

35.(1)嬴政;建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

(2)专制主义中央集权制度;丞相;掌管行政。

(3)统一文字、统一货币

(4)陈胜、吴广起义;秦的暴政。

(5)国家发展要顺应历史发展潮流;积极创新,巩固和发展社会制度;得民心者得天下等。

(1)公元前230—公元前221 年,秦先后灭掉韩赵魏楚燕齐。公元前 221 年,秦始王嬴政建立秦朝,定都咸阳。因此,第一项小问材料一中“秦王”指嬴政;第二小问,结合所学可知,秦朝建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

(2)秦朝为了巩固统治,建立了专制主义中央集权制度。这套制度包括皇帝制度、三公九卿制度和郡县制。因此,第一小问,依据材料二图可知是秦朝建立了专制主义中央集权制度;第二小问依据所学可知,秦朝三公是指丞相、太尉和御史大夫,因此材料中①是丞相;第三小问依据所学可知,丞相掌管行政。

(3)依据材料三图二,文字统一为小篆;依据材料二图三可知是货币的统一。

(4)“王侯将相宁有种乎?”是陈胜、吴广起义时提出的口号。因此,第一小问,依据材料四的信息可知是陈胜、吴广起义;第二小问,依据所学可知,秦朝的暴政使社会经济严重破坏,加重了人民的负担和苦难,激起人民的反抗。

(5)依据材料的信息和所学可知,对秦朝建立与灭亡的认识是国家发展要顺应历史发展潮流;积极创新,巩固和发展社会制度以及得民心者得天下等。

故答案为:

(1)嬴政;建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

(2)专制主义中央集权制度;丞相;掌管行政。

(3)统一文字、统一货币。

(4)陈胜、吴广起义;秦的暴政。

(5)国家发展要顺应历史发展潮流;积极创新,巩固和发展社会制度;得民心者得天下等。

本题考查学生对材料和图表的解读和分析能力,难度适中,考查学生对秦朝相关知识的掌握。

09 秦末农民起义

一、单选题

1.成语“破釜沉舟”“四面楚歌”表现了西楚霸王项羽勇往直前、绝不后退、打败秦军的决心。该成语出自下列哪一次战役( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.长平之战 D.巨鹿之战

2.秦朝灭亡的根本原因是( )

A.秦二世统治残暴 B.实行郡县制

C.修建长城 D.暴政

3.成语典故是学习历史的一个重要帮手。下列战役及成语与秦的兴、亡对应正确的是( )

A.长平之战——纸上谈兵、巨鹿之战——破釜沉舟

B.桂陵之战——围魏救赵、巨鹿之战——四面楚歌

C.长平之战——围魏救赵、涿鹿之战——四面楚歌

D.桂陵之战——纸上谈兵、涿鹿之战——破釜沉舟

4.认真听讲、做好课堂笔记是学好历史的重要因素之一、以下是七12班某同学的部分笔记,其中有误的是( )

A.黄河流域、长江流域的考古发现,证实中华文明的起源及发展具有多元一体的特征

B.项羽骁勇善战,在涿鹿之战中以少胜多,歼灭秦军主力

C.东汉时班超经营西域三十余年并派甘英出使大秦,虽未成功但开辟了通往西亚的道路

D.三国时期,孙权派卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系

5.在讲授某史事的时候,老师在黑板上写了“大泽乡”“王侯将相宁有种乎”“揭竿而起”三个关键信息,对该史事描述正确的是( )

A.爆发原因是秦的暴政

B.最终取得胜利并推翻秦王朝

C.是中国历史上规模最大的一次农民大起义

D.领导者是刘邦和项羽

6.下图是中国历史上第一次农民大起义。这次起义( )

大泽乡起义

A.爆发的根本原因是秦的暴政 B.在巨鹿之战中歼灭秦军主力

C.领导人是刘邦、项羽 D.推翻了秦朝的统治

7.历史课堂上,李老师的板书包括了“戍守长城”、 “遇雨误期”、 “张楚政权”等关键词,据此可知,该历史课的内容是( )

A.“国人暴动” B.秦末农民大起义

C.官渡之战 D.黄巾起义

8.“郭老师历史兴趣小组”在课外探究活动中收集到以下历史典故。这些典故反映的史实是( )

历史典故 出处

揭竿而起 “将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗。” ——《过秦论》

王侯将相宁有种乎 “且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!” ——《史记·陈涉世家》

A.国人暴动 B.长平之战 C.大泽乡起义 D.楚汉之争

9.人民是历史的创造者和推动者。回顾中国古代历史,每当政治腐败,百姓生活困苦之时,往往会引发大规模的农民起义。以下农民起义爆发的先后顺序,排序正确的是( )

①李自成起义 ②黄巢起义 ③黄巾起义 ④大泽乡起义

A.①②③④ B.②①③④ C.④②③① D.④③②①

10.与“王侯将相宁有种乎”、“张楚政权”、“我国历史上第一次大规模农民起义”等信息有关的历史事件是( )

A.绿林赤眉起义 B.黄巾起义

C.刘邦项羽起义 D.陈胜吴广起义

11.湖北云梦出土的秦简主要记载了秦朝施行的20多个单行法规,并且多数为残酷的死刑、肉刑等。可见秦朝( )

A.法律完善 B.皇权至上 C.赋税沉重 D.刑罚残酷

12.史料分为第一手史料和第二手史料。前者是接近或者直接发生时所产生或者记录的资料;后者是经过后人运用第一手史料所做的诠释。下列各项中,属于研究秦朝的第一手史料的是( )

A.秦始皇陵兵马俑 B.《资治通鉴》的记载

C.孟姜女哭长城的传说 D.电视剧《大秦帝国》

13.历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。以下属于历史观点的是( )

A.秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役

B.秦始皇下令烧毁各国史书和民间收藏的诸子百家著作

C.秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡

D.陈胜、吴广的余部坚持战斗,后来加入其他反秦队伍

14.传统观点多认为秦朝灭亡是“酷刑”“暴政”所致。后来,有学者认为秦亡于吏治败坏;有学者认为秦亡于过急、过广地推行郡县制;有学者认为秦亡于北击匈奴;也有学者认为秦亡于文化政策。据此可知,关于秦朝灭亡原因的认识( )

A.后期研究比传统观点更有说服力

B.有且只有一种观点正确且合理

C.逐渐偏离了历史发展的真实情况

D.随着研究视角拓展而趋于全面

15.贾谊在《过秦论》中写道:“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,揭竿为旗,天下云集响应……”上述材料反映的事实是( )

A.陈胜、吴广起义 B.项羽、刘邦起义

C.秦灭六国 D.蒙恬北击匈奴

16. 秦朝之所以速亡,最主要原因就是专制君主利用空前强大的权力对社会经济大砍大杀的结果。它既然在全国范围内破坏了简单再生产,使整个社会无法生存下去,当然它面前只剩下灭亡这一条路了。这表明了秦朝灭亡原因是( )

A.社会经济遭到破坏 B.专制皇权的滥用

C.繁重的赋税和徭役 D.秦王朝的暴政

17.清朝名臣李光地评价某场战争说:“项羽精彩,最是沉舟破釜,能断而行,所以成破秦之功。”这场战役是 ( )

A.城濮之战 B.桂陵之战 C.巨鹿之战 D.长平之战

18.它直接诱导了农民阶级的反抗斗争,打乱了秦王朝的统治秩序,加速了残暴的秦朝统治的灭亡;它也间接影响了自此以后的历次农民起义,为后世农民起义树立了光辉的榜样。材料中的“它”是( )

A.陈胜、吴广起义 B.武王伐纣

C.项羽、刘邦起义 D.诸侯争霸

19.历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。以下属于历史观点的是( )

A.秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役

B.秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍

C.秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡

D.陈胜、吴广起义失败后,反秦浪潮并没平息

20.据记载,秦始皇修建骊山陵和阿房宫役使70多万人,征伐南方调发了50万士卒,北击匈奴及修筑长城征派了40万人。当时全国人口约2000万,而每年服役的成年男子就有300万左右。这说明秦朝( )

A.以民为本 B.徭役繁重 C.思想专制 D.刑罚严苛

21.“且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”出自于中国历史上第一次大规模的农民起义,这次起义是( )

A.刘邦、项羽起义 B.义和团运动

C.太平天国运动 D.陈胜、吴广起义

22.秦简记载:五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。该刑罚说明秦朝( )

A.禁止盗窃 B.刑法严苛 C.人口众多 D.经济发达

23.公元前 209年,陈胜、吴广在大泽乡发动中国历史上第一次农民大起义。据下列年代尺判断,这时间属于( )

A.公元前3世纪前期 B.公元前3世纪后期

C.公元前2世纪前期 D.公元前2世纪后期

24.《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军进入咸阳后,与父老约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”秦人大喜,民心安定。从材料中可知刘邦( )

A.善于用人 B.赢得民心 C.战术得当 D.拥有重兵

25.成语故事是历史文化的智慧凝结,蕴含着丰富的历史知识和深刻的哲理。下列成语与刘邦、项羽楚汉之争的史实有关的是( )

A.破釜沉舟 B.四面楚歌 C.围魏救赵 D.退避三舍

26.《史记》记载,陈胜、吴广前往戍边,为大雨所阻,按法律应斩,被迫揭竿而起。但据1975年湖北云梦出土的秦简记载,因大雨误期,根本不会被斩首。由此可见( )

A.《史记》记载内容完全不真实

B.《史记》记载内容全都需要考古证实

C.秦简记载内容完全真实可信

D.史学研究需要多重证据

27.下列事件按时间排序正确的是( )

①建立“张楚”政权 ②大泽乡起义

③吴广、陈胜被杀 ④刘邦率兵攻入咸阳

A.①②③④ B.②③④① C.②①③④ D.②①④③

28.“嬴秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡。光武兴,为东汉。四百年,终于献。”材料反映的这一历史时期的阶段特征是( )

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的巩固与发展

29.“竭天下之资财以奉其政,犹未足以澹其欲也。海内仇怨,遂用溃畔。 ”该材料描 述的是秦末农民大起义的( )

A.原因 B.内容 C.特点 D.影响

30.传统观点多认为秦朝速亡是其暴政所致,后来,有学者认为秦亡于吏治败坏;有学者认为秦亡于过急、过广地推行郡县制;有学者认为秦亡于北击匈奴;也有学者认为秦亡于文化政策。据此可知,关于秦朝灭亡原因的认识( )

A.有且只有一种观点正确合理

B.随着研究视角拓展而趋于全面

C.后期研究比传统观点更有说服力

D.逐渐偏离历史发展的真实情况

二、材料分析题

31.秦汉是中国统一多民族国家的建立和巩固时期。阅读材料,回答问题。

材料一:西周、秦朝的制度建设

材料二:“汉承秦制”是指从刘邦建立西汉王朝,在一段相当长的时期里,继承和发展了秦朝的各项制度。这里的“承”,既包含了“继承”,又有“变化”。汉朝对秦朝创立的专制主

义中央集权制度几乎是全盘拿来使用,在使用的过程中加以改造,但没有完全超出泰朝制度的框架。

——张书林《怎样理解“汉承秦制” 》

材料三:中央集权封建国家在一定时期和条件下,对于大规模地兴修水利、发展农业、加强防御力量、发展民族关系、促进中外经济文化交流,都起过不同程度的积极作用。秦汉是中国封建社会大规模农民起义开始发生的时期。随着专制主义中央集权国家的建立以及专制制度的日益强化,封建专制主义的残暴统治和地主阶级的剥削压榨,引起了农民的不断反抗。

——晁福林主编《中国古代史》(上册)

(1)根据材料一及所学知识,指出郡县制度在任用管理人员方面和分封制的本质区别,并概述郡县制取代分封制的历史意义。

(2)根据材料二和所学知识,为什么说汉朝“没有完全超出秦朝制度的框架”

(3)根据材料三,以修筑长城为例,论述秦朝专制主义中央集权制在“加强防御力量”方面的积极作用。以陈胜、吴广起义为例,论述秦朝专制主义中央集权制引发大规模农民起义的消极作用。

32.秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。历史老师以“探秘秦朝”为主题,设计了以下学习任务单。请你参与并完成相关学习任务。

任务—:【研读材料——分析统一条件】

秦地处中国西北部的渭河流域,这一地理位置本身有助于秦国获得胜利,因为渭河流域大部分地区易守难攻。秦统治者可以进攻其他国家而无后顾之忧…… 从商鞅变法到秦始皇即位的109年间,秦军同六国军队共交战65次,秦军的战绩是全胜58次,败北3次。 人民渴望安定统一,各地经济发展要求打破政治分裂所带来的阻碍。

(1)根据材料,分析秦统一六国所具备的有利条件。

任务二:【剖析现象——寻找历史经验】

图一 图二

秦铜量 秦“八斤”铜权

图三 图四

(2)观察四幅图片,指出秦朝巩固政权的措施。

任务三:【评述人物——形成历史认识】

(3)秦始皇作为中国历史上第一位皇帝,自古以来人们对他的评价褒贬不一。请结合下列材料,自选角度

不同朝代的文献中有关秦始皇的记载(部分)

朝代 作者及文献 有关秦始皇的记载

西汉 贾谊《过秦论》 焚文书而酷刑法……以暴虐为天下始

西汉 司马迁《史记》 一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字

唐 李白《古风》 秦王扫六合,虎视何雄哉

明 李贽《藏书》 始皇帝,自是千古一帝也

参考示例:

武则天统治时期,政治上,大力发展科举制,扩大了统治基础。经济上,轻徭薄赋,有“贞观遗风”。军事上,巩固和开拓了边疆。她在位期间,人口持续增长,为后来“开元盛世”的出现奠定了基础。但是,任用酷吏,又崇信佛教,增加了人民的负担。总之,我们要全面客观地看待武则天。

33.人民是历史的创造者,是真正的英雄。阅读材料,回答问题。

【探究一】人民的智慧

材料一 中国是世界四大文明古国之一,中国古代劳动人民不懈探索和不断创新,创造了辉煌灿烂的中华文明。

类别一:生产工具 事例:翻车 简介:魏国的马钧改进前代汲水工其,制成提水工具翻车。既轻巧,又便于操作,是中国古代农业领域长期使用的一种灌溉工具。

类别二:医学名著 事例:《伤寒杂病论》 简介:东汉张仲景的《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法。 中国古代劳动人民的智慧 类别四:A 事例:B 简介:C

类别三:工程建筑 事例:都江堰 简介:公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。都江堰建成后,成都平原被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥这巨大的作用,这在世界水利史绝无仅有。

【探究二】人民的力量

材料二

吴广素爱人,士卒多为用者,……召令徒属口:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩。藉第令毋斩,而戍死者固十六七,且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属皆曰:“敬受命。”……陈胜自立为将军,吴广为都时,攻大泽乡,收而攻蕲。

——摘编自司马迁《史记 陈涉世家》

《后汉书 皇甫盖传》记载,黄巾起义爆发后,起义军“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下向(响)应,京师震动”。

——摘自统编版《中国历史》七年级上册

【探究三】人民的精神

材料三

请回答:

(1)材料一中的图是以“中国古代劳动人民的智慧”为主题的思维导图。请根据材料并结合所学知识,按照图中的格式,在A、B.C处填写相应的内容(要求:所填内容不得与已列出的内容重复)

(2)根据材料二及所学知识,指出《史记 陈涉世家》所述起义爆发的主要原因。根据《后汉书 坐雨嵩传》的记载,分析黄巾起义爆发后,“旬日之间,天下向(响)应”现象出现的主,要原因。并简要说明这两次农民起义对中国历史产生的共同影响。

(3)材料三的表格中所列举的都是中国杰出人物的代表。请按照图1的格式,在图2的①处或图3的②处,任选一处填写相应内容(要求:写出人物主要事迹,突出人物的精神和贡献)。

34.某校历史社团开展“人类社会在矛盾运动中不断向前发展”主题探究活动。

材料一 挖掘教材内容,绘制示意图

材料二 搜集、整理资料,进行研讨。19世纪的欧洲对世界的支配不仅建立在欧洲工业革命和科学革命的基础上,也建立在欧洲政治革命的基础上;政治革命的实质是结束了人类分成统治者和被统治者是由神注定的这种观念。民众行动起来,不仅参与了政治,而且把这样做看成是自己固有的权利。政治革命从17世纪的英国革命开始,随后发展到美国革命和法国革命,并在19世纪时影响了整个欧洲,最后在20世纪席卷整个世界。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 制作资料卡片,说明观点“工业革命改变了世界,同时也造成了新的社会矛盾。马克思主义就是在这样的社会背景下产生的”。

资料卡片1 资料卡片2

工业革命前,人类的生产力每1000年才增长1倍,而英国在19世纪的100年中,国内生产总值就增长了约4倍。 ——钱乘旦《英国工业革命中人文灾难及其解决》 发动机一开始,人们就必须工作——男人、女人和孩子们都一起被套在钢铁和蒸汽的轭具下。动物机器……被紧紧拴在不知痛苦和不知疲劳的钢铁机器上。——《受雇于曼彻斯特棉纺织工厂的操作人员的精神和身体状况》(1832年)

资料卡片3 资料卡片4

19世纪三四十年代欧洲著名的三大工人运动 名称纲领或口号斗争方式结果法国里昂工人起义不能劳动而生,就要战斗而死! 推翻富人政权,争取民主共和国武装起义失败英国宪章运动要求取得普选权工人参与国家管理罢工起义 和平请愿失败德国西里西亚织工起义反对私有制社会武装起义失败

1848年《共产党宣言》发表。左图为《共产党宣言》第一版的封面

(1)结合所学,补全材料一示意图。归纳中国古代农民起义的主要作用。

(2)依据材料和所学,谈谈你对欧洲政治革命的认识。

(3)依据资料卡片和所学,对划线句进行解释说明。

35.秦朝是我国历史上一个极为重要的时期,其崛起与消亡的经验教训值得后世借鉴。阅读材料,回答问题。

(建立篇)

材料一:秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白《古风》

(巩固篇)

材料二:如图一

材料三:如图二、三

(亡国篇)

材料四:壮士不死则已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎?

——《史记 陈涉世家》

(1)材料一中“秦王”指的是谁?秦朝的统一有何意义?

(2)根据材料二中的图一思考,为加强对全国的统治,秦朝创立了哪一制度并沿用后世?图一中①处设置的官职名称是什么?请写出这个官职的职能。

(3)材料三中图二和图三反映了秦朝为巩固统一而采取的什么措施?

(4)材料四反映的是哪一历史事件?结合所学知识回答,导致秦朝灭亡的根本原因是什么?

(5)结合以上材料和所学知识,简要谈谈你对秦朝建立与灭亡的认识。

答案解析部分

1.D

2.D

结合所学知识可知,朝在统一天下后采取了严苛的法律和繁重的徭役、苛捐杂税,对人民实行残酷的统治,导致人民生活困苦,积累了大量的社会矛盾,最终引发了全国范围的反抗和起义,这些以暴政为核心的统治政策是秦朝灭亡的根本原因,D符合题意;

秦二世统治残暴属于秦暴政的具体表现,排除A;

实行郡县制是秦始皇功绩,排除B;

修建长城有积极影响,也有消极影响,排除C。

故答案为:D。

本题考查秦的暴政的知识。难度适中,理解题干信息,掌握秦的暴政的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

3.A

根据题干设问要求“与秦的兴、亡对应正确的是”,根据所学知识可知,长平之战中,赵将赵括纸上谈兵,秦军获胜,加速了秦国统一中国的进程,项羽在巨鹿之战前破釜沉舟,以少胜多,将秦军的主力歼灭,故选A项。

桂陵之战发生在齐国、赵国、魏国,与“秦的兴、亡”无关,排除B项;

涿鹿之战是炎黄部落与东方的蚩尤部落的决战,与“秦的兴、亡”无关,排除C项;

桂陵之战发生在齐国、赵国、魏国,涿鹿之战是炎黄部落与东方的蚩尤部落的决战,与“秦的兴、亡”无关,排除D项。

故答案为:A。

本题主要知识考点是战国七雄。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握战国七雄的相关史实。

4.B

5.A

A:公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜吴广高呼“王侯将相,宁有种乎”,斩木为兵、揭竿而起,在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。大泽乡起义爆发原因是秦的暴政,A项符合题意;

B:大泽乡起义最终失败,B项不符合题意;

C:大泽乡起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,C项不符合题意;

D:领导者是陈胜、吴广,D项不符合题意;

故答案为:A。

本题考查学生对历史知识的识记、理解能力,解题关键在于理解并识记大泽乡的相关知识。

6.A

根据所学知识可知,大泽乡起义是我国历史上第一次大规模的农民起义。公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜吴广高呼“王侯将相,宁有种乎”,斩木为兵、揭竿而起,在大泽乡起义。起义军攻下陈,建立了张楚政权,大泽乡起义爆发的根本原因是秦朝的暴政,A项正确;

公元前207年在巨鹿之战中,项羽以少胜多,大败秦军主力,不符合题意,排除B项;

大泽乡起义的领导人是陈胜、吴广,排除C项;

大泽乡起义最终失败了,并没有推翻秦朝的统治,排除D项。

故答案为:A。

本题主要考查秦朝暴政,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

7.B

据题干“戍守长城,遇雨误期,张楚政权”和所学知识可知,公元前前209年,陈胜、吴广等900余名戍卒被征发前往渔阳戍边,途中在大泽乡为大雨所阻,不能如期到达目的地,按律当斩。在陈胜、吴广领导下起义,即大泽乡起义或陈胜、吴广起义,起义军在陈县建立张楚政权,各地纷纷响应,B项正确;

国人暴动发生在西周时期,与这些关键词没有关联。国人暴动是周厉王时期,国人不满周厉王的统治而发动的暴动,与秦朝的情况完全不同,排除A项;

官渡之战是东汉末年曹操与袁绍之间的一场重要战役,主要涉及北方军阀之间的军事对抗,与秦朝、农民起义以及这些关键词毫无关系,排除C项;

黄巾起义是东汉末年的一次大规模农民起义,其特点是由太平道首领张角领导,以宗教形式组织民众,起义口号是“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”,和“戍守长城”“遇雨误期”“张楚政权”这些秦末的元素没有关系,排除D项。

故选B项。

本题难度较小,考查陈胜、吴广起义的相关史实及学生的识记理解能力。理解并识记陈胜、吴广起义的相关史实。“戍守长城”、“遇雨误期”、“张楚政权”是解答本题的关键。

8.C

根据材料信息,“揭竿而起”“王侯将相宁有种乎”并结合所学知识可知,公元前209年秋,陈胜、吴广等900余名戍卒被征发前往渔阳戍边,途中在大泽乡为大雨所阻,不能如期到达目的地,情急之下,陈胜、吴广领导戍卒杀死押解的军官,对众人说“且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”,并发动起义,揭开了秦末农民起义的序幕,C项正确;

国人暴动动摇了西周王朝的统治,直接导致了周王室日趋衰微,逐步出现了分崩离析的局面,排除A项;

长平之战是公元前260年秦军在赵国的长平同赵军发生的战争,赵国战败,从此东方六国再也无力抵御秦军的进攻了,排除B项;

楚汉之争是项羽和刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场大规模战争,最终,楚汉之争以项羽的西楚败亡,刘邦建汉朝而告终,与题意不符,排除D项。

故选C项。

本题难度较小,考查学生对大泽乡起义的识记能力,需要准确识记大泽乡起义的史实。

9.D

D:根据所学可知,明末土地兼并严重,赋税沉重,民不聊生,李自成领导的农民起义军起义。1643年,李自成率领起义军攻占西安,建立大顺农民政权;1644年攻入北京城,明朝末帝崇祯在绝望中自缢,明王朝被农民起义推翻了。黄巢起义发生在唐末,起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。东汉后期朝政腐败,184年太平道创立人张角领导的一场有组织、有准备的农民大起义爆发了。黄巾起义历时9个月失败,但起义沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。公元前209年陈胜、吴广在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。按时间排序为④③②①,D项符合题意;

A:①②③④排序错误,A项不符合题意;

B:②①③④排序错误,B项不符合题意;

C:④②③①排序错误,C项不符合题意;

故答案为:D。

本题考查运用能力。解答时,根据对课本上基础知识的准确记忆,知道这些起义发生的时间,再按照朝代的先后顺序进行排序回答。

10.D

D:根据题干“王侯将相宁有种乎”、“张楚政权”、“我国历史上第一次大规模农民起义”等与陈胜吴广起义有关,并根据所学可知,公元前209年(公元前三世纪末)夏,900多个农民被征发去渔阳戍守长城。他们走到大泽乡时,遇上大雨,不能按期到达。按照秦法,戍守误期要被处死。领队的陈胜和吴广认为与其送死不如起来反抗。中国历史上第一次农民大起义爆发了。陈胜、吴广起义最后失败了,但沉重打击了秦朝的统治,D项符合题意;

A:绿林赤眉起义发生在西汉末年,不是“我国历史上第一次大规模农民起义”,A项不符合题意;

B:黄巾起义发生在东汉末年,B项不符合题意;

C:刘邦项羽起义发生在秦朝后期,导致秦朝灭亡,C项不符合题意;

故答案为:D。

本题考查陈胜吴广起义,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.D

据题干“湖北云梦出土的秦简主要记载了秦朝施行的20多个单行法规,并且多数为残酷的死刑、肉刑等”可知,可见秦朝刑罚残酷,D符合题意;

法律完善与题意不符,秦朝颁布了通行全国的《秦律》,题干没有出现秦朝法律的信息,反映的是秦朝的酷刑,排除A;

皇权至上与题意不符,题干材料未体现秦朝加强皇权的措施,反映的是刑罚的残酷,排除B;

秦朝的赋税制度以其高税率、 繁重的徭役和各种名目的税收, 共同构成了民众沉重的经济负担。赋税沉重与题意不符,反映的是清朝的刑罚残酷,排除C。

故答案为:D。

本题考查秦的暴政的知识。难度适中,理解题干信息,掌握秦的暴政的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

12.A

依据所学可知,史料分为第一手史料和第二手史料,前者是接近或者直接发生时所产生或者记录的资料;后者是经过后人运用第一手史料所做的诠释。秦始皇陵兵马俑是考古发掘的秦朝的第一手史料,对于研究秦朝最有价值,A符合题意;

《资治通鉴》是宋代史学家司马光的著作,是经过后人运用第一手史料所做的诠释,是第二手史料,排除B;

孟姜女哭长城的传说是经过人为加工夸张过后的结果,不属于研究秦朝的第一手史料,排除C;

电视剧《大秦帝国》是影视剧,有经过改编和虚构的情节,是第二手史料,排除D。

故答案为:A。

本题考查史料的分类。难度适中,理解题干信息,掌握史料分类的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

13.C

根据题干材料“历史观点是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法”,秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡,是对秦朝灭亡原因的分析,属于历史观点,C项正确;

秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役,属于历史事实,排除A项;

秦始皇下令烧毁各国史书和民间收藏的诸子百家著作,属于历史事实,排除B项;

陈胜、吴广的余部坚持战斗,后来加入其他反秦队伍,属于历史事实,排除D项。

故答案为:C。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记什么是历史事实,什么是历史观点的相关史实。

14.D

根据题干信息“传统观点多认为秦朝灭亡是‘酷刑’‘暴政’所致。后来,有学者认为秦亡于吏治败坏;有学者认为秦亡于过急、过广地推行郡县制;有学者认为秦亡于北击匈奴;也有学者认为秦亡于文化政策”,可知材料反映由于学者研究视角的不同,对秦朝灭亡原因的认识也存在差异,说明随着研究视角拓展而对秦朝灭亡原因的认识趋于全面,D正确;

材料反映的是多种研究角度,不能说明后期研究比传统观点更有说服力,A错误;

有且只有一种观点正确且合理,说法不正确,因为材料中的观点都存在一定道理,B错误;

材料反映多视角研究秦朝灭亡原因,“逐渐偏离了历史发展的真实情况”说法错误,C错误。

故答案为:D。

本题考点是秦朝灭亡。解题方法:结合所学对题干内容进行分析,然后与选项对比即可。

15.A

根据题干“率疲弊之卒,将数百之众;斩木为兵,天下云集响应”及所学知识可知,公元前209年,有900多个农民被征发去渔阳成守长城他们走到大泽乡时,遇上大雨,道路泥泞,无法前行,不能按期到达。按照秦律,成守误期要被处死。领队陈胜和吴广认为,与其送死不如起来反抗,于是杀死押队的军官,对众人说:我们因遇雨误期,肯定要被杀头;即使去成边,大多数人也会死去。“且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”大家听了情绪激昂,齐声响应,“斩木为兵,揭竿为旗”,决心反抗秦朝的残暴统治。因此,题干材料反映的事实是陈胜、吴广起义,A符合题意;

项羽、刘邦起义是陈胜吴广起义后发生的起义,与题意不符,排除B;

公元前230年,秦国开始了灭六国。秦国的军队势如破竹、赵、魏、楚、燕、齐六国,秦国完成统一大业,排除C;

蒙恬北击匈奴是秦始皇派蒙恬率三十万大军北击匈奴的一场重要战役,维护了秦及其后世的统治。巩固了秦朝时期北方的边防,与题意不符,排除D。

故答案为:A。

本题考查陈胜、吴广起义的知识。难度适中,理解题干信息,掌握陈胜、吴广起义的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

16.B

题干明确指出是专制君主利用空前强大的权力对社会经济进行破坏,强调了专制皇权滥用这一关键因素,正是因为专制皇权滥用才破坏了社会经济,B正确;

虽然题干提到社会经济被破坏,但这只是专制君主行为导致的结果,不是最根本原因,所以A选项不准确,A错误;

题干中未提及繁重的赋税和徭役相关内容,所以C选项不符合题意,C错误;

“暴政”表述较为宽泛,题干重点突出的是专制君主利用权力对社会经济的破坏,“暴政”不能准确概括题干核心内容,所以D选项不准确,D错误。

故答案为:B。

本题考点是秦朝灭亡。解题方法:结合秦朝灭亡的相关知识分析题干内容,然后与选项对比即可。

17.C

巨鹿之战这场战役发生在秦朝末年,是项羽率领楚军与秦军主力进行的一场决战。项羽在这场战役中采取了“破釜沉舟”的策略,表示决一死战,最终大败秦军,这场战役也是秦朝灭亡的关键战役之一。这与李光地的评价完全吻合,C正确;

城濮之战是春秋时期晋国和楚国之间的一场重要战争,与项羽无关,排除A;

桂陵之战是战国时期齐国和魏国之间的一场战役,同样与项羽没有直接联系,排除B;

长平之战是战国时期秦国和赵国之间的一场大规模战役,与项羽无关,因此可以排除D。

故答案为:C。

本题主要考查巨鹿之战,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

18.A

19.C

根据题干可知历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法,因此,秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡属于历史观点,故选C项。

秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役属于历史事实,排除A项;

秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍属于历史事实,排除B项;

陈胜、吴广起义失败后,反秦浪潮并没平息属于历史事实,排除D项。

故答案为:C。

本题主要知识考点是秦的暴政。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握秦的暴政的相关史实。

20.B

21.D

根据所学可知,公元前209年,陈胜、吴广等人被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜、吴广斩木为兵、揭竿而起,陈胜高呼“王侯将相,宁有种乎”,在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,D正确;

刘邦、项羽起义发生在陈胜、吴广起义后,A错误;

义和团运动是反帝爱国运动,出现在清朝,B错误;

太平天国运动是旨在推翻清王朝统治的农民起义,C错误。

故答案为:D。

本题考点是陈胜吴广起义。解题方法:结合所学分析题干名言来自于哪场农民起义即可得出答案。

22.B

根据题干信息“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒”,由此可见秦朝的严刑峻法。

A项材料是有对盗窃的处罚的记载,但材料更强调的是这些处罚所反映出的秦朝法律的严苛,不符合题意;

B项刑法严苛理解正确,符合题意;

C项材料信息没有提及秦朝的人口,无法得出秦朝人口的多少,不符合题意;

D项材料信息也没有提及秦朝的经济,无法得知秦朝经济是否发达,不符合题意;

故答案为B。

本题难度适中,考查秦朝的暴政及学生解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记秦的暴政的表现的相关史实。

23.B

据材料“公元前209年”并结合所学可知,一个世纪为100年,依次按每10年为一个历史时期进行划分为10个年代。而公元前209年为公元前3世纪,公元前“9年”是一个世纪的末期,故公元前209年是公元前3世纪后期,B符合题意;

公元前3世纪应该是公元前二百多年,公元前3世纪的前期是90年到80年左右,与“公元前209年”不符,排除A;

公元前2世纪是公元前一百多年,CD项与“公元前209年”不符,排除CD。

故答案为:B。

本题考查大泽乡起义的知识。难度适中,理解题干信息,掌握大泽乡起义的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

24.B

B:根据题干“刘邦率军进入咸阳后,与父老约法三章:‘杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。’秦人大喜,民心安定”和结合所学可知,刘邦注重收揽民心,约法三章,赢得民心,B项符合题意;

A:题干未体现刘邦善于用人,A项不符合题意;

C:题干未体现刘邦战术得当,C项不符合题意;

D:题干未体现刘邦拥有重兵,D项不符合题意;

故答案为:B。

本题考查刘邦约法三章,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

25.B

据所学知识可知,楚汉战争时期,公元前202年,项羽与刘邦在垓下决战,刘邦军队唱起楚歌,四面楚歌使项羽军队军心涣散,项羽大败,最终刘邦取得了楚汉之争的胜利,建立了西汉,B项正确;

破釜沉舟发生在秦朝末年,指的是项羽下定决心,自绝后路,打败秦军的故事,排除A项;

战国时期齐国用围攻魏国国都大梁的方法,迫使魏国撤回攻赵邯的部队而使赵国得救,排除C项;

春秋时期,晋国内乱,晋献公的儿子重耳逃到楚国。楚成王收留并款待他,他许以如晋楚发生战争晋军退避三舍。之后重耳在秦穆公的帮忙下重回晋国执政。晋国支持宋国与楚国发生矛盾,两军在城濮相遇,重耳退避三舍,诱敌深入而大胜,排除D项。

故答案为B。

本题考查楚汉之争的过程。“四面楚歌”反映的是楚汉之争后期。

26.D

由材料“《史记》记载,陈胜、吴广前往戍边,为大雨所阻,按法律应该斩首,情急之下,揭竿而起。但据1975年湖北云梦出土秦简记载,因大雨延期,根本不会斩首”可知,《史记》的记载与湖北云梦出土秦简记载的内容是不一致的,这说明史学研究需要多重证据,排除ABC,选项D正确;

故答案为D。

本题以“据1975年湖北云梦出土秦简记载,因大雨误期,根本不会被斩首”为背景,考查陈胜吴广起义的相关知识。

27.C

公元前209年陈胜吴广在大泽乡起义,之后建立了建立张楚政权,但最后吴广、陈胜被杀起义失败,公元前207年在巨鹿之战中,项羽以少胜多,大败秦军主力,为灭亡秦朝奠定了基础。随后,刘邦率兵进逼咸阳,秦朝灭亡,排除ABD,选项C正确;

故答案为C。

解答排序题需要准确识记历史事件的发生时间或逻辑关系。

28.B

29.A

依据题干信息,可以看出,这里显示的是秦朝的暴政,导致民怨四起,这是秦末农民大起义的原因,故选项A符合题意;

B.内容,题干中没有显示秦末农民起义的内容,不符合题意;

C.特点,题干中没有显示秦末农民起义的特点,不符合题意;

D.影响,题干中没有显示秦末农民起义的影响,不符合题意;

故答案为:A。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,读懂其含义,这是文言文,七年级学生理解有难度,再把它和所学知识结合进行分析理解回答。

30.B

根据题干材料“传统观点多认为秦朝速亡是其暴政所致,后来,有学者认为秦亡于吏治败坏;有学者认为秦亡于过急、过广地推行郡县制;有学者认为秦亡于北击匈奴;也有学者认为秦亡于文化政策”可知,材料反映了由于学者研究视角的不同,对秦朝灭亡原因的认识也存在差异,说明随着研究视角拓展而对秦朝灭亡原因的认识趋于全面,B符合题意;

“有且只有一种观点正确合理”的表述太绝对,秦朝灭亡的原因是多方面的,排除A;

材料反映的是多种研究角度,无法说明后期研究比传统观点更有说服力,排除C;

材料中的观点都存在一定道理,D项表述错误,排除D。

故答案为:B。

本题考查秦的暴政的知识。难度适中,理解题干信息,掌握秦的暴政的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

31.(1)区别:郡县制下,管理人员由中央任命;分封制下,管理人员主要依靠血缘世袭,包 括功臣、贵族等。意义:郡县制的设立是官僚政治建立的标志,使中央直接管理地方,加强了中央集权, 开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)理由:因为秦朝的皇帝制度、郡县制、中央集权制度、统一货币(或“度量衡”)等 为汉朝所继承。

(3)修筑长城:中央集权国家集中人力和资源,修筑西起临洮,东到辽东的万里长城,加 强了防御力量,维护了北方地区的安定。 陈胜、吴广起义:君主专制中央集权制度之下,皇帝大权在握,容易形成暴政,残酷 掠夺压榨百姓,引发了陈胜、吴广领导的农民起义,沉重打击了秦朝的统治。

区别:(1)据材料一“西周初年分封制下的主要封国表”并可结合所学可知,分封制下,管理人员主要依靠血缘世袭,包括功臣、贵族等。据材料一“秦朝封建专制中央集权示意图”并结合所学可知,郡县制下,管理人员由中央任命。

意义:根据所学可知,郡县制的设立是官僚政治建立的标志,使中央直接管理地方,加强了中央集权, 开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)理由:据材料二“汉朝对秦朝创立的专制主义中央集权制度几乎是全盘拿来使用,在使用的过程中加以改造,但没有完全超出泰朝制度的框架”,结合所学可知,因为秦朝的皇帝制度、郡县制、中央集权制度、统一货币(或“度量衡”)等 为汉朝所继承。

(3)修筑长城:据材料三“中央集权封建国家在一定时期和条件下,对于大规模地兴修水利、发展农业、加强防御力量、发展民族关系、促进中外经济文化交流,都起过不同程度的积极作用”,结合所学可知,中央集权国家便于集中人力和资源,开展大型工程建设,如修筑西起临洮,东到辽东的万里长城,加 强了防御力量,维护了北方地区的安定。

陈胜、吴广起义:据材料三 “秦汉是中国封建社会大规模农民起义开始发生的时期。随着专制主义中央集权国家的建立以及专制制度的日益强化,封建专制主义的残暴统治和地主阶级的剥削压榨,引起了农民的不断反抗”,结合所学可知,君主专制中央集权制度之下,皇帝大权在握,容易形成暴政,残酷 掠夺压榨百姓,引发了陈胜、吴广领导的农民起义,沉重打击了秦朝的统治。

故答案为:(1)区别:郡县制下,管理人员由中央任命;分封制下,管理人员主要依靠血缘世袭,包 括功臣、贵族等。意义:郡县制的设立是官僚政治建立的标志,使中央直接管理地方,加强了中央集权, 开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。(2)理由:因为秦朝的皇帝制度、郡县制、中央集权制度、统一货币(或“度量衡”)等 为汉朝所继承。(3)修筑长城:中央集权国家集中人力和资源,修筑西起临洮,东到辽东的万里长城,加 强了防御力量,维护了北方地区的安定。 陈胜、吴广起义:君主专制中央集权制度之下,皇帝大权在握,容易形成暴政,残酷 掠夺压榨百姓,引发了陈胜、吴广领导的农民起义,沉重打击了秦朝的统治。

本题主要知识考点是秦朝专制主义中央集权制度。主要考查学生对历史知识的识记、理解能力,运用所学知识,准确解读材料信息的能力。解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

32.(1) 秦国地理位置优越,易守难攻,增强了秦国的国力;长期战乱给社会带来巨大灾难。

(2) 图一:君主专制中央集权制度;图二:货币的统一。图三:统一文字为小篆。

(3) 观点:千古一帝秦始皇的是与非。

论述:战国时期的连年战争,影响了经济发展和社会稳定,过上安定的生活,采取合纵连横的战略统一全国。为加强对全国的统治,推行了一系列巩固统一的措施、统一货币,此外他还修筑长城,使秦朝的疆域,西到陇西,南达南海。尽管他的统治具有急于求成和暴虐的特点,我们要全面客观地看待秦始皇。

33.(1)参考示例:A.书法艺术:B.《兰亭集序》:C.东晋书法家王羲之将书法艺术提到一个新的阶段,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

(2)主要原因:秦的暴政(或秦始皇的统治具有急于求成和暴虐的特点,即位的秦二世更加残暴:或秦朝实行的法律过于严苛):陈胜吴广在大泽乡遭遇大雨误期,按律当斩。

主要原因:东汉后期朝政腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,自然灾害频繁发生。共同影响:沉重打击了封建王朝的统治,加速了其灭亡。

(3)参考示例一 所选人物:张骞;主要事迹:为国分忧,勇敢应募,承担艰巨使命。他两次出使西域,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,促成了丝绸之路的开辟,进一步加强了东西方经济文化的交流。

参考示例二 所选人物:司马迁;主要事迹:司马迁是我国伟大的史学家。他继任太史令后,因仗义执言被关入狱中,遭受酷刑,他在命运的灾难面前坚忍不拔地写出历史巨著《史记》,开创纪传体通史的编纂体例,被誉为“中国史学之父”。

(1)根据材料一并结合所学知识,按照图中的格式,在A、B.C处填写相应的内容:A.书法艺术;B.《兰亭集序》;C.东晋书法家王羲之将书法艺术提到一个新的阶段,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

(2)根据材料二“公等遇雨,皆已失期,失期当斩……”及所学知识,陈胜吴广起义的主要原因:秦的暴政(或秦始皇的统治具有急于求成和暴虐的特点,即位的秦二世更加残暴或秦朝实行的法律过于严苛);陈胜吴广在大泽乡遭遇大雨误期,按律当斩。黄巾起义爆发后,天下向(响)应的主要原因:东汉后期朝政腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,自然灾害频繁发生。这两次农民起义对中国历史产生的共同影响:沉重打击了封建王朝的统治,加速了其灭亡。

(3)根据材料三张骞拜别汉武帝出使西域壁画及所学知识,图2的①处 所选人物:张骞;主要事迹:为国分忧,勇敢应募,承担艰巨使命。他两次出使西域,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,促成了丝绸之路的开辟,进一步加强了东西方经济文化的交流。根据材料三《史记》的书影及所学知识,图3的②处 所选人物:司马迁;主要事迹:司马迁是我国伟大的史学家。他继任太史令后,因仗义执言被关入狱中,遭受酷刑,他在命运的灾难面前坚忍不拔地写出历史巨著《史记》,开创纪传体通史的编纂体例,被誉为“中国史学之父”。

故答案为:(1)参考示例:A.书法艺术:B.《兰亭集序》:C.东晋书法家王羲之将书法艺术提到一个新的阶段,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

(2)主要原因:秦的暴政(或秦始皇的统治具有急于求成和暴虐的特点,即位的秦二世更加残暴:或秦朝实行的法律过于严苛):陈胜吴广在大泽乡遭遇大雨误期,按律当斩。

主要原因:东汉后期朝政腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,自然灾害频繁发生。共同影响:沉重打击了封建王朝的统治,加速了其灭亡。

(3)参考示例一 所选人物:张骞;主要事迹:为国分忧,勇敢应募,承担艰巨使命。他两次出使西域,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,促成了丝绸之路的开辟,进一步加强了东西方经济文化的交流。

参考示例二 所选人物:司马迁;主要事迹:司马迁是我国伟大的史学家。他继任太史令后,因仗义执言被关入狱中,遭受酷刑,他在命运的灾难面前坚忍不拔地写出历史巨著《史记》,开创纪传体通史的编纂体例,被誉为“中国史学之父”。

本题难度适中,考查三国两晋南北朝时期的文化、艺术成就,陈胜吴广起义,黄巾起义,张骞、司马迁等人的事迹的相关历史知识及学生分析史料和识记历史知识能力。题目设计注重基础性,在掌握课本知识的基础上,依据材料进入深入分析即得出答案。

(1)根据材料一并结合所学知识,按照图中的格式,在A、B.C处填写相应的内容:A.书法艺术;B.《兰亭集序》;C.东晋书法家王羲之将书法艺术提到一个新的阶段,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

(2)根据材料二“公等遇雨,皆已失期,失期当斩……”及所学知识,陈胜吴广起义的主要原因:秦的暴政(或秦始皇的统治具有急于求成和暴虐的特点,即位的秦二世更加残暴或秦朝实行的法律过于严苛);陈胜吴广在大泽乡遭遇大雨误期,按律当斩。黄巾起义爆发后,天下向(响)应的主要原因:东汉后期朝政腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,自然灾害频繁发生。这两次农民起义对中国历史产生的共同影响:沉重打击了封建王朝的统治,加速了其灭亡。

(3)根据材料三张骞拜别汉武帝出使西域壁画及所学知识,图2的①处 所选人物:张骞;主要事迹:为国分忧,勇敢应募,承担艰巨使命。他两次出使西域,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,促成了丝绸之路的开辟,进一步加强了东西方经济文化的交流。根据材料三《史记》的书影及所学知识,图3的②处 所选人物:司马迁;主要事迹:司马迁是我国伟大的史学家。他继任太史令后,因仗义执言被关入狱中,遭受酷刑,他在命运的灾难面前坚忍不拔地写出历史巨著《史记》,开创纪传体通史的编纂体例,被誉为“中国史学之父”。

34.(1)补全:①秦的暴政,②贞观之治

作用:导致改朝换代,推动社会发展和进步等

(2)认识:欧洲政治革命,推翻了封建专制制度建立了资产阶级民主制度,参与政治成为民众固有的权利。

(3)说明:工业革命创造了巨大的生产力,使整个社会日益分裂为资产阶级和无产阶级两大直接对立的阶级,资本家攫取了大部分社会财富,他们日益富裕;广大工人每天在恶劣的环境中长时间从事高强度的劳动,获得的收入却难以糊口,他们对不公平的社会现状越来越不满;工人阶级不断起来反抗资产阶级的统治,但由于没有科学理论的指导,最终都失败了;1848年,《共产党宣言》的发表,标志着马克思主义的诞生;《共产党宣言》号召工人阶级组织起来,建立无产阶级自己的政党,即共产党,用暴力推翻资产阶级统治,进行无产阶级革命;从此,无产阶级的斗争有了科学理论作指导国际共产主义运动兴起并蓬勃发展起来。

35.(1)嬴政;建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

(2)专制主义中央集权制度;丞相;掌管行政。

(3)统一文字、统一货币

(4)陈胜、吴广起义;秦的暴政。

(5)国家发展要顺应历史发展潮流;积极创新,巩固和发展社会制度;得民心者得天下等。

(1)公元前230—公元前221 年,秦先后灭掉韩赵魏楚燕齐。公元前 221 年,秦始王嬴政建立秦朝,定都咸阳。因此,第一项小问材料一中“秦王”指嬴政;第二小问,结合所学可知,秦朝建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

(2)秦朝为了巩固统治,建立了专制主义中央集权制度。这套制度包括皇帝制度、三公九卿制度和郡县制。因此,第一小问,依据材料二图可知是秦朝建立了专制主义中央集权制度;第二小问依据所学可知,秦朝三公是指丞相、太尉和御史大夫,因此材料中①是丞相;第三小问依据所学可知,丞相掌管行政。

(3)依据材料三图二,文字统一为小篆;依据材料二图三可知是货币的统一。

(4)“王侯将相宁有种乎?”是陈胜、吴广起义时提出的口号。因此,第一小问,依据材料四的信息可知是陈胜、吴广起义;第二小问,依据所学可知,秦朝的暴政使社会经济严重破坏,加重了人民的负担和苦难,激起人民的反抗。

(5)依据材料的信息和所学可知,对秦朝建立与灭亡的认识是国家发展要顺应历史发展潮流;积极创新,巩固和发展社会制度以及得民心者得天下等。

故答案为:

(1)嬴政;建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

(2)专制主义中央集权制度;丞相;掌管行政。

(3)统一文字、统一货币。

(4)陈胜、吴广起义;秦的暴政。

(5)国家发展要顺应历史发展潮流;积极创新,巩固和发展社会制度;得民心者得天下等。

本题考查学生对材料和图表的解读和分析能力,难度适中,考查学生对秦朝相关知识的掌握。

同课章节目录