河北省2025年中考历史专项冲刺练习:14 三国鼎立 (含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省2025年中考历史专项冲刺练习:14 三国鼎立 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 08:49:49 | ||

图片预览

文档简介

河北省2025年中考历史专项冲刺练习

14 三国鼎立

一、单选题

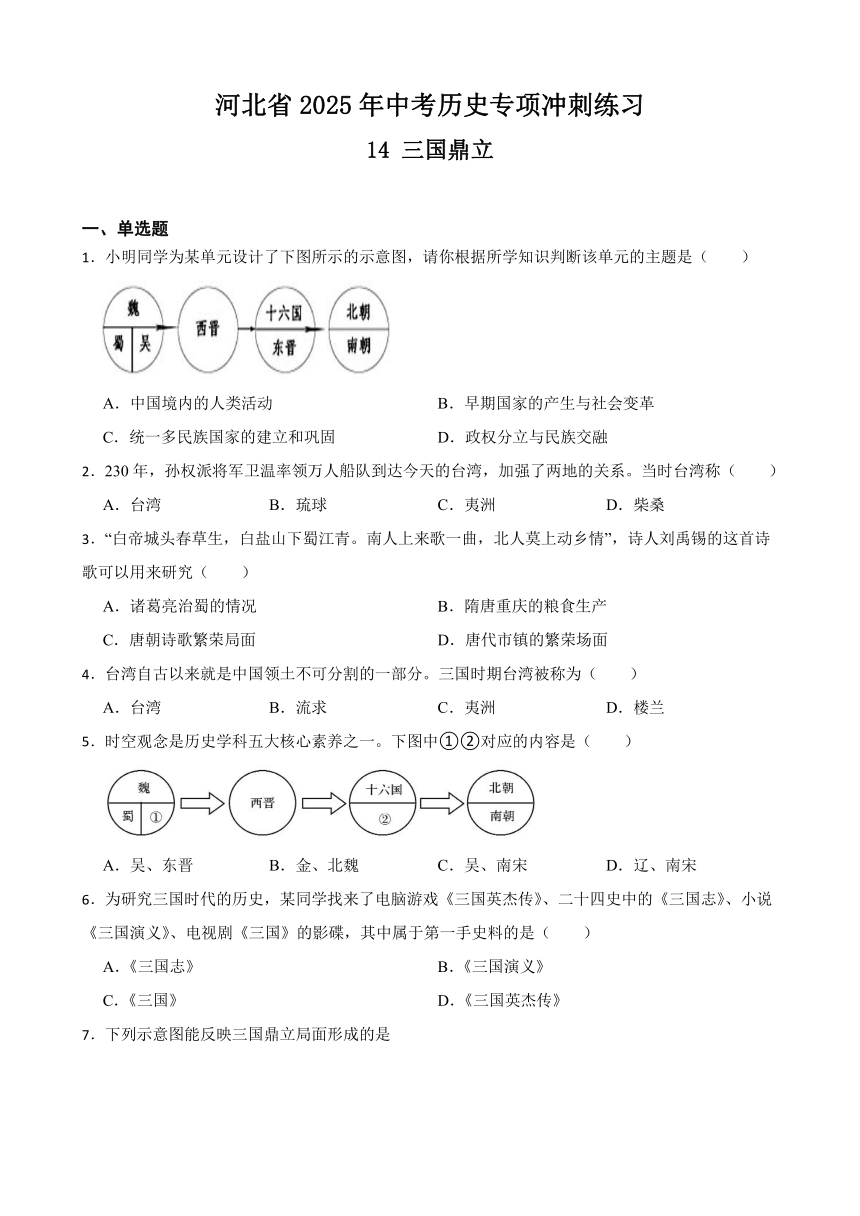

1.小明同学为某单元设计了下图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是( )

A.中国境内的人类活动 B.早期国家的产生与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

2.230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达今天的台湾,加强了两地的关系。当时台湾称( )

A.台湾 B.琉球 C.夷洲 D.柴桑

3.“白帝城头春草生,白盐山下蜀江青。南人上来歌一曲,北人莫上动乡情”,诗人刘禹锡的这首诗歌可以用来研究( )

A.诸葛亮治蜀的情况 B.隋唐重庆的粮食生产

C.唐朝诗歌繁荣局面 D.唐代市镇的繁荣场面

4.台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。三国时期台湾被称为( )

A.台湾 B.流求 C.夷洲 D.楼兰

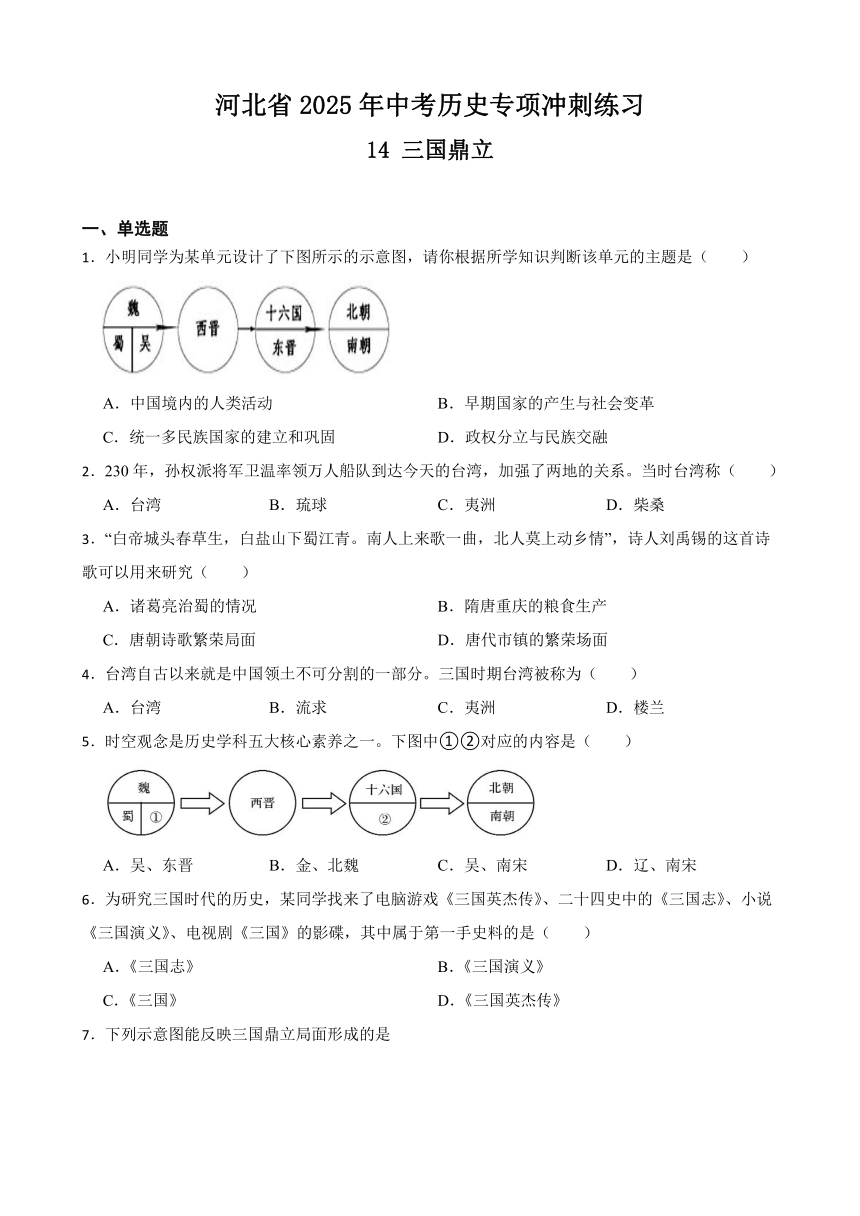

5.时空观念是历史学科五大核心素养之一。下图中①②对应的内容是( )

A.吴、东晋 B.金、北魏 C.吴、南宋 D.辽、南宋

6.为研究三国时代的历史,某同学找来了电脑游戏《三国英杰传》、二十四史中的《三国志》、小说《三国演义》、电视剧《三国》的影碟,其中属于第一手史料的是( )

A.《三国志》 B.《三国演义》

C.《三国》 D.《三国英杰传》

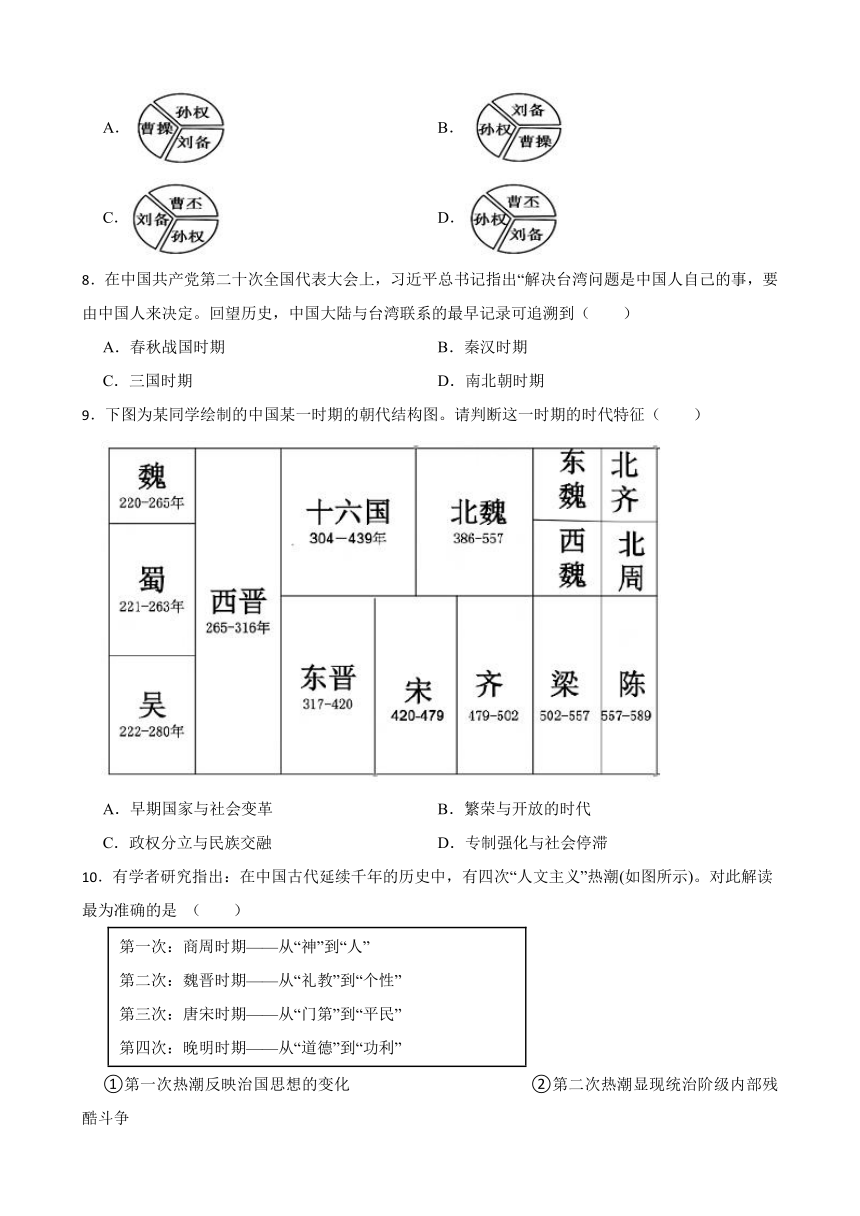

7.下列示意图能反映三国鼎立局面形成的是

A. B.

C. D.

8.在中国共产党第二十次全国代表大会上,习近平总书记指出“解决台湾问题是中国人自己的事,要由中国人来决定。回望历史,中国大陆与台湾联系的最早记录可追溯到( )

A.春秋战国时期 B.秦汉时期

C.三国时期 D.南北朝时期

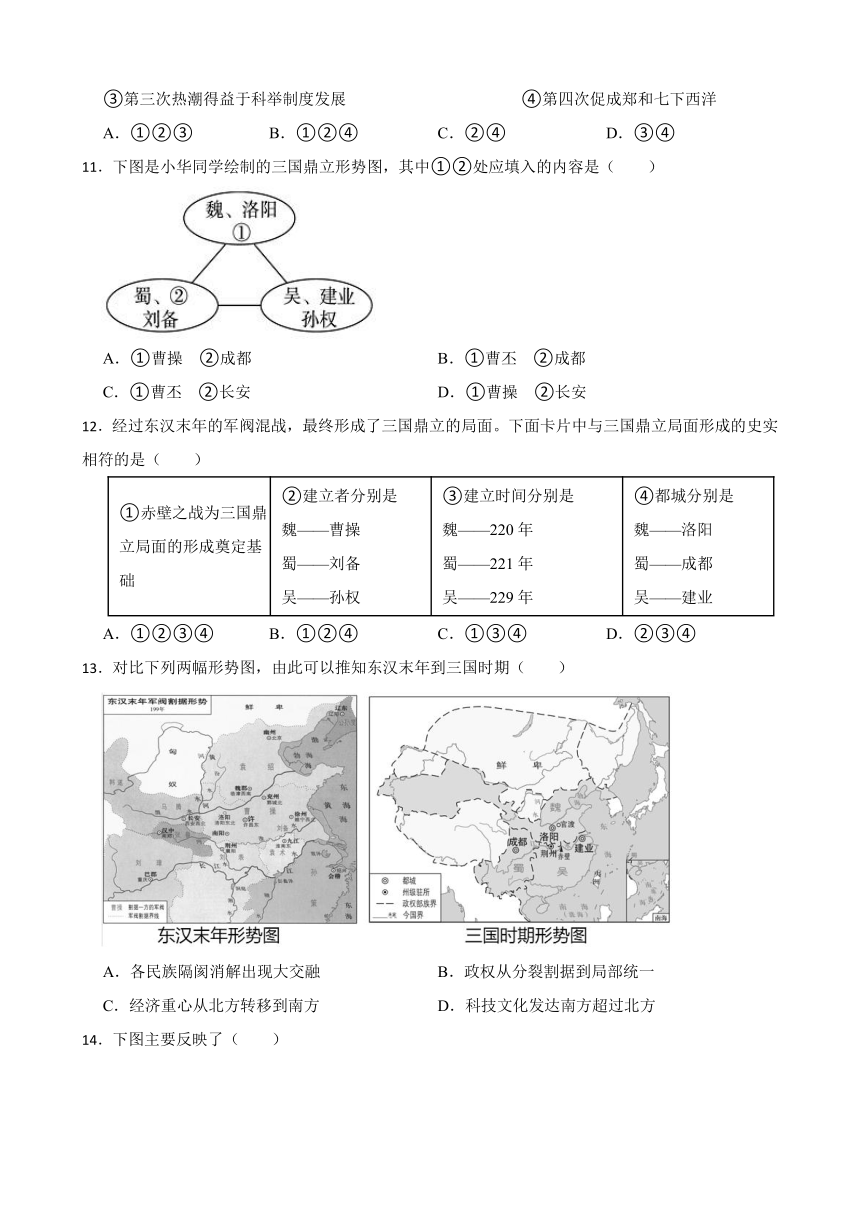

9.下图为某同学绘制的中国某一时期的朝代结构图。请判断这一时期的时代特征( )

A.早期国家与社会变革 B.繁荣与开放的时代

C.政权分立与民族交融 D.专制强化与社会停滞

10.有学者研究指出:在中国古代延续千年的历史中,有四次“人文主义”热潮(如图所示)。对此解读最为准确的是 ( )

第一次:商周时期——从“神”到“人” 第二次:魏晋时期——从“礼教”到“个性” 第三次:唐宋时期——从“门第”到“平民” 第四次:晚明时期——从“道德”到“功利”

①第一次热潮反映治国思想的变化 ②第二次热潮显现统治阶级内部残酷斗争

③第三次热潮得益于科举制度发展 ④第四次促成郑和七下西洋

A.①②③ B.①②④ C.②④ D.③④

11.下图是小华同学绘制的三国鼎立形势图,其中①②处应填入的内容是( )

A.①曹操 ②成都 B.①曹丕 ②成都

C.①曹丕 ②长安 D.①曹操 ②长安

12.经过东汉末年的军阀混战,最终形成了三国鼎立的局面。下面卡片中与三国鼎立局面形成的史实相符的是( )

①赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定基础 ②建立者分别是 魏——曹操 蜀——刘备 吴——孙权 ③建立时间分别是 魏——220年 蜀——221年 吴——229年 ④都城分别是 魏——洛阳 蜀——成都 吴——建业

A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.②③④

13.对比下列两幅形势图,由此可以推知东汉末年到三国时期( )

A.各民族隔阂消解出现大交融 B.政权从分裂割据到局部统一

C.经济重心从北方转移到南方 D.科技文化发达南方超过北方

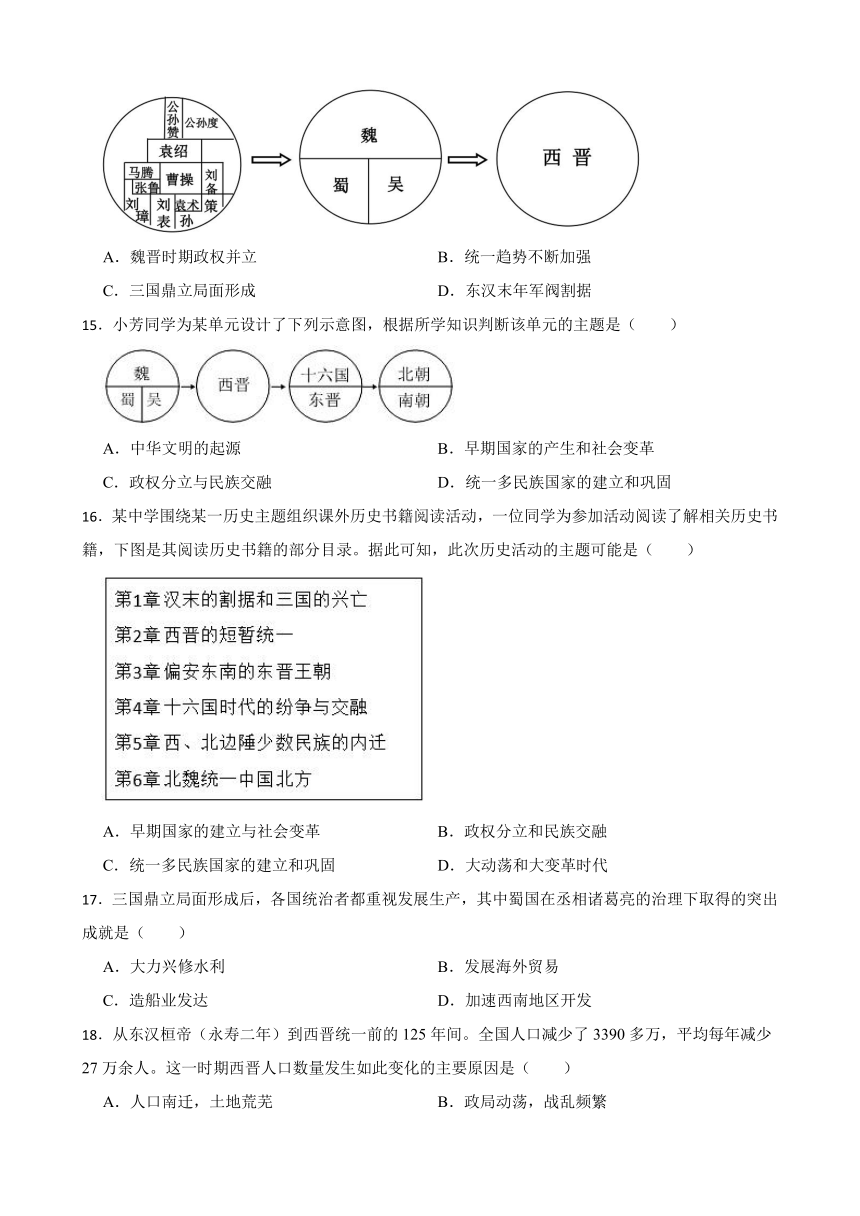

14.下图主要反映了( )

A.魏晋时期政权并立 B.统一趋势不断加强

C.三国鼎立局面形成 D.东汉末年军阀割据

15.小芳同学为某单元设计了下列示意图,根据所学知识判断该单元的主题是( )

A.中华文明的起源 B.早期国家的产生和社会变革

C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的建立和巩固

16.某中学围绕某一历史主题组织课外历史书籍阅读活动,一位同学为参加活动阅读了解相关历史书籍,下图是其阅读历史书籍的部分目录。据此可知,此次历史活动的主题可能是( )

A.早期国家的建立与社会变革 B.政权分立和民族交融

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.大动荡和大变革时代

17.三国鼎立局面形成后,各国统治者都重视发展生产,其中蜀国在丞相诸葛亮的治理下取得的突出成就是( )

A.大力兴修水利 B.发展海外贸易

C.造船业发达 D.加速西南地区开发

18.从东汉桓帝(永寿二年)到西晋统一前的125年间。全国人口减少了3390多万,平均每年减少27万余人。这一时期西晋人口数量发生如此变化的主要原因是( )

A.人口南迁,土地荒芜 B.政局动荡,战乱频繁

C.北方自然条件恶劣 D.江南地区得到开发

19.关注历史教材的课目标题,可以准确把握历史的阶段特征。如图教材目录横线处应填( )

第四单元三国两晋南北朝时期:____ 第16课三国鼎立 第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁 第18课东晋南朝时期江南地区的开发 第19课北魏政治和北方民族大交融 第20课魏晋南北朝的科技与文化

A.统一多民族国家的建立和巩固 B.繁荣和开放的时代

C.兼并战争和制度变革 D.政权分立与民族交融

20.史书记载,东汉末年洛阳已是一片瓦砾,到曹魏后期已恢复了往日繁华都市的面貌;曹魏末年政府已有编民663423户,443万余口,已有大幅度增长。这说明( )

A.官渡之战奠定统一基础 B.三国鼎立局面已经形成

C.全国统一推动社会进步 D.局部统一促进经济发展

21.小明用图示法来梳理某一阶段历史发展的脉络,在他做的下列图示中①②处所示政权都城应是今天的( )

A.南京 B.成都 C.长安 D.开封

22.下图中的三幅图反映出该时期的历史发展趋势( )

A.逐步走向统一 B.经济发展较快

C.南北政权对峙 D.政局动荡不安

23.维护祖国的统一是每一个中华儿女的责任。那么历史上加强对新疆和台湾联系分别是在什么时期( )

A.春秋、战国 B.秦朝、西汉 C.西汉、东汉 D.西汉、三国

24.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳描述,正确的是

A.中国境内人类的活动 B.政权分立与民族交融

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.早期国家的产生与社会变革

25.(2023 泰州模拟)如图反映了三国两晋南北朝时期的政权更迭,其中与示意图中A相关的史实是 ( )

A.定都洛阳,短暂统一 B.北魏改革,民族交融

C.定都建康,开发江南 D.兼并六国,中央集权

26.小明同学为某单元设计了下图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是( )

A.中国境内早期人类与文明的起源

B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固

D.政权分立与民族交融

27.“汉帝国崩溃后,中国陷入一段长期的动荡时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连连,胡人入侵使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期的动荡时期”指的是( )

A.夏商周时期 B.春秋战国时期

C.两汉交替时期 D.三国两晋南北朝时期

28.某单元教学内容主要包括“赤壁之战”“三国鼎立”“魏晋南北朝的更迭”“江南地区开发”“北魏孝文帝改革”等。则该单元主题应为

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.民族关系发展和社会变化 D.政权分立与民族交融

29.下图出自郑正、王兴平《古代中国人寿命与人均粮食占有量》一文。图中可以看出我国古代( )

A.人均寿命呈曲折上升态势 B.农业发展的水平决定人均寿命

C.人均寿命受制于医疗水平 D.人均寿命与政治局势密切相关

30.分析下列三幅图,其相同主题是

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.人口南迁与江南开发 D.民族交流与经济发展

二、材料分析题

31.三国时期历史虽短,但无数英雄人物和故事深入人心。阅读材料,回答问题。

(1)材料一:“东汉末年分三国”,以下是反映该时期局势演变的思维导图。

请把图中的内容补充完整。

人物:① ,② ,③ ,④ ,

政 权 :A ;B ;C .

(2)材料二:大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国 周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

——苏轼《念奴娇 ·赤壁怀古》

材料二这首词与我国古代历史上哪次战役有关 这次战役的影响是什 么

(3)材料三:黄龙(孙权年号)二年春正月……遣将军卫温率甲士万人浮海求夷洲。

——《三国志 ·吴书》

材料三叙述的是哪一历史事件 夷洲是指今天的什么地方

(4)材料四:有学者认为与东汉末年军阀割据、战乱不已的局面相比,三国鼎立局面的形成是一种时代的进步。

你是否同意材料四中的观点 请运用相关史实予以阐述。

32.诗歌是时代的产物,能够反映社会生活的方方面面,其中也蕴含了不少颇有价值的史料。阅读材料,回答问题。

材料一:普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣,

——《清经 小雅 北山》

材料二:老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已

——曹操《步出夏门行》

材料三:昨夜见军帖,可汗大点共,军书十二卷,卷卷有爷名……归来见天子,天子坐明堂,策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

——北朝民歌《木兰辞》

请回答:

(1)根据材料一及所学知识回答,诗句反映了哪一个朝代开始实行的什么制度 该制度最初实行的目的是什么

(2)根据材料二及所学知识回答,这首诗中的“壮心”指的是什么 他实现了吗 原因是什么

(3)根据材料三及所学知识回答,诗句中“可汗”“天子”称号的混用,表明当时社会出现了哪一历史发展趋势 木兰代父从军所体现出的品质,是哪一学派所倡导的 ”昨夜见军粘,可汗大点兵“从侧面反映了北朝时怎样的社会状况

(4)你还知道那些具体史料价值的诗歌 请试着写出其中一两句,并说明其蕴含的史料价值,

33.三国两晋南北朝时期,是我国古代历史上的一个长期分裂时期,也是民族大 交融的重要时期。阅读下列材料,回答问题。

【三国鼎立篇】

材料一

【政权更迭篇】

材料二 朝代更迭示意简图(局部)

【民族关系篇】

材料三 (孝文帝)诏:“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。” —— [北齐]魏收:《魏书》

【经济发展篇】

材料四 江南之国盛矣。 ……自晋氏迁流,迄于太元之世,百许年中,无风尘之警, 区域之内,晏(安定)如也。 ……地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。

—— [南朝·梁]沈约: 《宋

书》

(1)请写出图中 A 、B 、C 三国名称。

(2)东汉末年州郡割据、战乱不已,哪一次战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础?

(3)观察上面示意图,请你写出①、②所对应的政权名称

(4)材料三反映了孝文帝哪一项改革措施?

(5)结合所学知识,孝文帝改革的措施有什么历史作用?

(6)根据材料四并结合所学知识,请你指出魏晋南北朝时期江南经济迅速发展的原 因。

34.根据下图回答问题。

(1) 图中 C 处是哪一政权?是由谁建立的?

(2) 哪场战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础?结束三

国鼎立,统一全国的是哪一朝代?

35.阅读下列材料,回答问题。

小宋同学学习中国古代史后,对七个主题单元知识进行了整理,以下是他的学习笔记:

笔记一 时期:三国两晋南北朝时期时代特征:政权分立与民族交融 内容: 1.赤壁之战 2. 3.北魏孝文帝改革 4.北方地区民族交融 笔记二 时期: 时代特征: 内容: 1. 2. 3. 4.

请补全笔记一内容。

答案解析部分

1.D

2.C

3.A

根据材料“白帝城头春草生,白盐山下蜀江青。南人上来歌一曲,北人莫上动乡情”可知,诗歌描绘了蜀地盐业的发展和民族交融,因此可以用来研究诸葛亮治蜀的情况,A项正确;故选A项。

材料并未涉及农业生产相关内容,排除B项;

材料只提到一首诗歌,无法反映唐朝诗歌繁荣局面,排除C项;

唐代市镇繁荣场面与材料内容不符,排除D项。

故答案为:A。

本题考点是三国鼎立,考查学生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力和史料实证的素养。

4.C

230年,孙权派遣将军卫温、诸葛直率领一万士兵,乘大船前往夷洲(台湾)。这是大陆和台湾交流的最早记载。此后,台湾和大陆的联系日益密切。

A项台湾是清朝至今的称呼,不符合题意;

B项流求是隋朝、唐朝、宋朝时台湾的称呼,不符合题意;

C项夷洲是三国时期台湾的称呼,符合题意;

D项楼兰是西域古城遗迹,不符合题意;

故答案为C。

本题难度较小,考查台湾问题。三国时,卫温率船队抵达夷洲,“夷洲”就是今天的台湾。

5.A

6.A

根据所学可知,《三国志》属于正史,成书于西晋,史料来源于魏蜀吴三国的官方史料等,属于第一手史料,故选A项。

《三国演义》成书于元末明初,距离三国时代较远,不属于第一手史料,排除B项;

《三国》属于现代电视剧,是现代的创作,不是第一手史料,排除C项。

《三国英杰传》属于现代游戏,是现代的创作,不是第一手史料,排除D项。

故答案为:A。

本题主要知识考点是《三国志》。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握史料研究的相关知识。

7.C

8.C

A:春秋战国时期与题干无关,A项不符合题意;

B:秦汉时期与题干无关,B项不符合题意;

C:根据所学可知,230年吴国将军卫温奉命率万人船队到达夷洲,夷洲就是今天的台湾,加强了内地和台湾地区的联系,C项符合题意;

D:南北朝时期与题干无关,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题主要考查中国大陆与台湾联系,考查学生对历史知识的识记、理解能力,难度不大。

9.C

10.A

根据材料可知,第一次,商周时期—从“神”到“人”,这主要得益于生产力的发展,人的作用突显,治国思想发生变化,①正确;第二次,魏晋时期—从“礼教”到“个性”主要是因为战乱,儒学以佛道的冲击,②正确;第三次,唐宋时期—从“门第”到“平民”主要是因为科举制的完善,③正确。因此,①②③项正确,A项正确;

第四次,晚明时期—从“道德”到“功利”,则反映的是明清时期商品经发展的需求,④错误。BCD项不符合题意,排除BCD项。

故选A项。

本题难度适中,考查中国古代历史上的“人文主义”热潮及学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。需要学生掌握中国古代史的朝代更替与阶段特征。

11.B

结合所学知识可知,220年,曹丕逼迫汉献帝禅让,正式取代汉王朝,建立曹魏,定都洛阳;公元221年,刘备在成都称帝,国号汉,后世称“季汉”“蜀汉”,所以①②处应该填入的是曹丕和成都,B正确;

220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,曹操在世并未称帝,AD错误;

刘备在成都称帝,而不是长安,C错误。

故答案为:B。

本题考点是三国。解题方法:结合所学分析结构图,然后与选项对比即可。

12.C

13.B

根据图片中的信息,结合所学可知,东汉末年群雄割据,到三国时期,天下一分为三,实现局部统一,故选项B符合题意;

A. 各民族隔阂消解出现大交融 ,题干中没有体现各民族隔阂消解出现大交融,不符合题意;

C. 经济重心从北方转移到南方 ,题干中没有体现 经济重心从北方转移到南方 ,不符合题意;

D. 科技文化发达南方超过北方 , 科技文化发达南方超过北方与题意无关,不符合题意;

故答案为:B。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息即图片,细心分析图片,看出政权的变化进行分析理解回答。

14.B

依据题干图片信息“曹操、袁绍等割据势力”到“魏蜀吴三国鼎立”再到“西晋完成统一”可知,示意图反映出统一趋势不断加强,B项正确;

魏晋时期政权并立与题干中的“西晋”不符,排除A项;

三国鼎立局面形成与题干中“曹操、袁绍”和“西晋”不符,排除C项;

东汉末年军阀割据不能完整的反映题干中所有的示意图,排除D项。

故答案为:B。

本题主要考查的是三国两晋南北朝的更替,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

15.C

据材料“魏蜀吴—西晋—十六国、东晋—北朝、南朝”可知,材料反映的是三国两晋南北朝时期,该时期国家分裂,政权分立;虽有西晋的短期统一,但未改变历史主流。由于北方战乱,北民南迁,促进了民族交融,C项正确;

中华文明起源反映的是原始社会时期的古人类遗址,排除A项;

早期国家是指夏商周时期,社会变革是指春秋战国时期的社会改革,促进了奴隶社会向封建社会过渡,排除B项;

秦汉时期是统一多民族国家的建立和巩固时期,排除D项。

故选C项。

本题难度适中,考查三国两晋南北朝时期的历史特点,依据课本知识分析问题要求选择即可。掌握三国两晋南北朝时期政权的更替,归纳这一时期历史特点。

16.B

根据题干“三国的兴亡;西晋的短暂统一;十六国时代的纷争与交融;西、北边陲少数民族的内迁等”和所学知识可知对应魏晋南北朝时期,东汉末年的农民起义和军阀割据,结束了两汉大一统的局面。魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一。随后西晋虽统一了全国,但不久又陷入分裂的局面。此后的东晋、南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。但正是在魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,B正确;

早期国家的建立与社会变革为夏商周时期,A错误;

统一多民族国家的建立和巩固为秦汉时期,C错误;

大动荡和大变革时代为春秋战国时期,D错误。

故答案为:B。

本题考点是魏晋南北朝民族交融。解题方法:结合魏晋南北朝民族交融的基本知识分析题干内容,然后与选项对比即可。

17.D

根据所学知识可知,三国鼎立时期,蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。D项正确;

三国鼎立时期,曹魏重视农业生产,大力兴修水利。故A错误,排除A项;

三国鼎立时期,孙吴开发江东,造船业发达,发展了海外贸易,故B错误,排除B项;

三国鼎立时期,孙吴开发江东,造船业发达,故C错误,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记蜀国在丞相诸葛亮的治理下取得的突出成就的相关史实。

18.B

19.D

根据所学知识可知,“第16课三国鼎立”“第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁”体现了三国两晋南北朝时期的阶段特征是政权的分立;“第18课东晋南朝时期江南地区的开发”“第19课北魏政治和北方民族大交融”“第20课魏晋南北朝的科技与文化”体现了三国两晋南北朝时期的阶段特征是民族交融,故三国两晋南北朝时期的阶段特征是政权的分立与民族交融,D项正确;

统一多民族国家的建立与巩固是秦汉时期的阶段特征,排除A项;

繁荣和开放的时代是隋唐时期的阶段特征,排除B项;

兼并战争和制度变革主要指的是战国时期的阶段特征,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记三国两晋南北朝的相关史实。

20.D

根据题干材料“东汉末年洛阳已是一片瓦砾,到曹魏后期已恢复了往日繁华都市的面貌”通过对比结合所学知识可知,曹魏政权重视农业生产,大力兴修水利,促进了人口的增长和北方社会经济的发展,即曹魏政权的局部统一促进了社会经济发展,D项正确;

官渡之战发生在200年,为曹操以后统一北方打下基础,这时魏还没有建立,官渡之战与曹魏后期的恢复发展关系不大,排除A项;

229年,孙权称帝,吴国建立,三国鼎立的局面形成,排除B项;

曹魏时,没有统一全国,材料无法说明全国统一推动社会进步,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考查三国鼎立的形成,考查阅读材料的能力和对基本历史事件特征的再认再现能力。

21.A

22.A

23.D

结合所学内容可知,西汉时期在西域设立西域都护府,加强了对新疆的管辖和联系;三国时期,吴国君主孙权派遣将军卫温率船队抵达台湾,加强了同台湾的联系,D符合题意;

春秋和秦朝时期中原政权没有对新疆进行管辖,排除AB;

有历史记载的大陆与台湾之间的联系是在三国时期,而非东汉时期,排除C。

故答案为:D。

本题考查张骞出使西域和三国鼎立的知识。难度适中,理解题干信息,掌握张骞出使西域和三国鼎立的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

24.B

三国两晋南北朝时期,政权更迭频繁,有多个政权并立,同时北方少数民族大量内迁,促进了民族之间的交融。所以这一时期的阶段特征是“政权分立与民族交融”,B正确;

“中国境内人类的活动”描述的更像是史前时期的特征,排除A;

“统一多民族国家的建立和巩固”,这主要是秦汉时期的特点,排除C;

“早期国家的产生与社会变革”,对应的是夏商周时期,排除D。

故答案为:B。

本题考查了魏晋南北朝时期的时代特征,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

25.A

A:根据所学可知,西晋结束三国分裂局面,统一了全国,A为西晋。266年,司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋。280年,西晋灭吴,统一全国,316年西晋灭亡,国家再次分裂,与示意图中A相关的史实是定都洛阳,短暂统一,A项符合题意;

B:北魏改革,民族交融,与西晋不符,B项不符合题意;

C:宋、齐、梁、陈定都建康,开发江南,与西晋不符,C项不符合题意;

D:秦朝兼并六国,中央集权,与西晋不符,D项不符合题意;

故答案为:A。

本题考查西晋的短暂统一,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

26.D

A. 中国境内早期人类与文明的起源 ,不符合题意;

B. 早期国家与社会变革,不符合题意;

C. 统一多民族国家的建立和巩固 ,不符合题意;

D.根据示意图“魏、蜀、国……十六国、东晋、北朝、南朝”可知三国两晋南北朝时期的政权除了西晋有过短暂的统一中国的历程,其余时间都是政权分立的局面。这一时期的社会动荡加速了不同民族的迁徙,各民族人民生活相互影响,促进了民族融合,北魏孝文帝改革更是加快了北方的民族融合。由此可以判断这一单元的主题是政权分立与民族交融,故选项D符合题意;

故答案为:D。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息即示意图,看懂示意图含义,再结合所学知识进行分析理解回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项回答。

27.D

A.夏商周时期,不符合题意;

B.春秋战国时期,不符合题意;

C.两汉交替时期,不符合题意;

D.依据题干信息并结合所学可知,这段“长期动乱时代”是三国两晋南北朝时期。东汉灭亡后,中国历史进入三国两晋南北朝时期,这期间出现了魏蜀吴、西晋、东晋、南北朝等割据分裂政权。各政权之间的纷争导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解,故选项D符合题意;

故答案为:D。

本题考查理解能力。解答时,依据题干信息,结合所学知识进行理解回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项。

28.D

29.D

据材料“《古代中国人寿命与人均粮食占有量》”,结合所学知识可知,自公元前250年到公元1750年,即秦汉至明清两千余年的时间内,古人的寿命在70岁上下浮动,最低的在五胡乱华和五代十国时期,是在50、60岁之间浮动,最高的是在西汉时期,远远超过了70岁。古代社会和平与战争决定着土地能不能有效开发,影响着人均粮食占有量,进而影响人的寿命的长短;所以西汉国力强盛,人民的生存质量和生活质量都较高,故而其寿命也就越长。因此图中可以看出我国古代人均寿命与政治局势密切相关。故选D项。

人均寿命呈曲折上升态势,明显不符合图片信息,排除A项。

农业发展的水平应该随着社会发展而不断提高的,不符合图示信息,排除B项。

医疗水平应该随着社会发展而不断进步的,排除C项。

故答案为:D

本题主要考查古代中国人寿命与人均粮食占有量。解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并熟练掌握相关史实。

30.B

31.(1)曹操;袁绍;曹操;刘备与孙权;魏;蜀;吴

(2)赤壁之战:赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三因鼎立局面的形成奠定基础。

(3)孙权派将军卫温卓领万人船队刊达夷洲。台湾。

(4)同意。三因鼎立形成,改变了天下分崩的局面,实现了局部统一,有利于魏蜀吴三国各自发展政治、经济、军事实力,以求达到统一全国的目的。所以符合走向统一的历史发展趋势,是一种时代的进步。

(1)本题考查官渡之战和赤壁之战及三国鼎立。结合所学可知,公元200年袁绍与曹操展开了官渡之战。曹操以少胜多,大败袁军。208年曹操与孙刘联军展开了赤壁之战 ,孙刘联军以少胜多,大败曹军。220年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;221年,刘备称帝,定城成都,蜀国建立;222年,孙权称王,定城建业(南京),229年,孙权称帝,吴国建立,三国鼎立局面正式形成。

(2)本题考查赤壁之战。根据材料二“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国 周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。”结合所学可知,材料描述的是赤壁之战。结合所学可知,赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三因鼎立局面的形成奠定基础。

(3)本题考查三国时期魏蜀吴的发展。根据材料三“黄龙(孙权年号)二年春正月……遣将军卫温率甲士万人浮海求夷洲。”结合所学可知,孙权派将军卫温带领万人船队到达夷洲。即今天台湾。

(4)本题考查对三国鼎立的评价。根据材料四“有学者认为与东汉末年军阀割据、战乱不已的局面相比,三国鼎立局面的形成是一种时代的进步。”结合所学可知,三因鼎立形成,改变了天下分崩的局面,实现了局部统一,有利于魏蜀吴三国各自发展政治、经济、军事实力,以求达到统一全国的目的。所以符合走向统一的历史发展趋势,是一种时代的进步。因此,同意题干说法。

故答案为:

(1)第1空、曹操

第2空、袁绍

第3空、曹操

第4空、刘备与孙权

第5空、魏

第6空、蜀

第7空、吴

(2)赤壁之战:赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三因鼎立局面的形成奠定基础。

(3)孙权派将军卫温卓领万人船队刊达夷洲。台湾。

(4)同意。三因鼎立形成,改变了天下分崩的局面,实现了局部统一,有利于魏蜀吴三国各自发展政治、经济、军事实力,以求达到统一全国的目的。所以符合走向统一的历史发展趋势,是一种时代的进步。

本题考查官渡之战、赤壁之战、三国鼎立的建立及发展等相关知识。难度较大,熟练掌握基础知识,能够将材料和所学知识相结合,分析、归纳材料信息,灵活运用所学知识方可作答。

32.(1)朝代:西周。制度:分封制。目的:稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)“壮心”:指的是曹操想要统一全国的愿望。是否实现:没有实现。原因:因为随着刘备、孙权势力的上升和赤壁之战中曹操的失败,最终形成的是三分天下的局面。

(3)趋势:民族交融。学派:儒家学派。社会状况:战乱不断。

(4)参考示例诗句:白骨露于野,千里无鸡鸣。史料价值:体现了东汉末年经济凋敝、人口减少和百姓生活困苦的社会现实。

(1)朝代:据材料“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”可知,材料反映的是奴隶社会的土地制度(井田制)和分封制,因此该朝代是西周。

制度:据材料“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”可知,材料反映的是奴隶社会的土地制度(井田制)和建立井田制基础上的分封制。

目的:据所学可知,分封制的目的是稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)“壮心”:据材料“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”并结合所学可知,材料反映的是曹操想要统一全国的愿望。

是否实现:据所学可知,由于当时战乱局面,其愿望没有实现。

原因:据所学可知,随着刘备、孙权势力的上升和赤壁之战中曹操的失败,最终形成的是三分天下的局面。

(3)趋势:据材料“……归来见天子,天子坐明堂,策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。”可知,材料选自北朝民歌,此时期战乱,民族交融趋势加强。

学派:据所学可知,木兰代父从军所体现出的品质,是儒家学派倡导的。

社会状况:据材料“昨夜见军帖,可汗大点共,军书十二卷,卷卷有爷名”可知,材料侧面反映了当时战乱不断。

(4)参考示例诗句:据所学可举“白骨露于野,千里无鸡鸣”。

史料价值:据所学可从体现了东汉末年经济凋敝、人口减少和百姓生活困苦的社会现实等角度回答。

故答案为:(1)朝代:西周。制度:分封制。目的:稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)“壮心”:指的是曹操想要统一全国的愿望。是否实现:没有实现。原因:因为随着刘备、孙权势力的上升和赤壁之战中曹操的失败,最终形成的是三分天下的局面。

(3)趋势:民族交融。学派:儒家学派。社会状况:战乱不断。

(4)参考示例诗句:白骨露于野,千里无鸡鸣。史料价值:体现了东汉末年经济凋敝、人口减少和百姓生活困苦的社会现实。

本题难度适中,考查分封制,三国鼎立,南北朝的民族融合等知识及学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记分封制,三国鼎立,南北朝的民族融合等知识。

(1)朝代:据材料“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”可知,材料反映的是奴隶社会的土地制度(井田制)和分封制,因此该朝代是西周。

制度:据材料“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”可知,材料反映的是奴隶社会的土地制度(井田制)和建立井田制基础上的分封制。

目的:据所学可知,分封制的目的是稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)“壮心”:据材料“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”并结合所学可知,材料反映的是曹操想要统一全国的愿望。

是否实现:据所学可知,由于当时战乱局面,其愿望没有实现。

原因:据所学可知,随着刘备、孙权势力的上升和赤壁之战中曹操的失败,最终形成的是三分天下的局面。

(3)趋势:据材料“……归来见天子,天子坐明堂,策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。”可知,材料选自北朝民歌,此时期战乱,民族交融趋势加强。

学派:据所学可知,木兰代父从军所体现出的品质,是儒家学派倡导的。

社会状况:据材料“昨夜见军帖,可汗大点共,军书十二卷,卷卷有爷名”可知,材料侧面反映了当时战乱不断。

(4)参考示例诗句:据所学可举“白骨露于野,千里无鸡鸣”。

史料价值:据所学可从体现了东汉末年经济凋敝、人口减少和百姓生活困苦的社会现实等角度回答。

33.(1)A: 魏 ;B: 蜀 ;C: 吴

(2)战役:赤壁之战

(3)①: 东晋 ;②: 北魏

(4)措施:改说汉语

(5)历史作用:促进了民族交融;增强了北魏的实力。

(6)原因:北方人口南迁、南方相对安定、江南自然条件优越。

(1)根据材料一和结合所学可知,220年,曹丕在洛阳称帝,国号魏;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀;222年,孙权称王,229年孙权称帝,三国鼎立局面形成。魏国在北方,吴国在东,蜀国在西。所以A:魏;B:蜀;C:吴。

(2)根据所学可知,208年,周瑜指挥孙刘联军在赤壁用火攻的办法大败曹操,曹操带领少数人马逃回北方,赤壁之战为三国鼎立的形成奠定了基础。

(3)根据所学可知,317年司马睿重建晋王朝,建都建康,史称东晋,北方处于十六国时期,所以①东晋。鲜卑族建立的北魏逐渐强大,439年统一了黄河流域,②北魏。

(4)根据材料三“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”和结合所学可知,439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。为了便于学习和接受汉族先进的文化,进一步加强对黄河流域的控制。孝文帝进行改革,迁都洛阳;推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。材料三体现了改说汉语这一措施。

(5)根据所学可知,北魏孝文帝改革的措施促进了鲜卑族的发展,增强了北魏的实力,促进了民族交融,推动了社会发展。

(6)根据材料四“江南之国盛矣。……自晋氏迁流,迄于太元之世,百许年中,无风尘之警,区域之内,晏(安定)如也。……地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。”和结合所学可知,南朝时期,南方经济得到发展。主要原因是东汉末开始,由于南方战乱较少,许多中原人南迁,带去了先进的技术,增加了劳动力,加上自然条件的变化,江南农业发展快,逐渐超过北方。

故答案为:

(1)A:魏;B:蜀;C:吴。

(2)战役:赤壁之战。

(3)①:东晋;②:北魏。

(4)措施:改说汉语。

(5)历史作用:促进了民族交融;增强了北魏的实力。

(6)原因:北方人口南迁、南方相对安定、江南自然条件优越。

本题以四则材料为依托,考查三国的位置、北魏孝文帝改革、魏晋南北朝的更替,考查学生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力,解题时要注意题干中的关键信息,从材料中找出关键句子,对这些语句进行分析,把它和课本所学结合回答。

34.(1)魏;曹丕

(2)赤壁之战;西晋

(1)根据所学可知,220年曹丕在洛阳称帝,国号魏;221年刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀;222年孙权称王,229年孙权称帝,三国鼎立局面形成。魏国在北方,吴国在东,蜀国在西。所以C:魏;曹丕。

(2)根据所学可知,208年周瑜指挥孙刘联军在赤壁用火攻的办法大败曹操,曹操带领少数人马逃回北方,赤壁之战为三国鼎立的形成奠定了基础。280年西晋灭吴,结束了三国分裂局面,统一了全国。

故答案为:

(1)C:魏;曹丕。

(2)战役:赤壁之战;朝代:西晋。

本题考查三国鼎立局面的形成,考查学生对历史知识的识记、理解能力,解题时要注意题干中的关键信息,把它和课本所学结合回答。

35.三国鼎立或江南地区的开发

根据笔记一“ 三国两晋南北朝时期时代特征”和所学知识可知,这一时期相关史实如三国鼎立;江南地区的开放等。

故答案为:三国鼎立或江南地区的开发

本题考查学生对基础知识的理解能力,难度适中,考查学生对三国两晋南北朝的认识。

14 三国鼎立

一、单选题

1.小明同学为某单元设计了下图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是( )

A.中国境内的人类活动 B.早期国家的产生与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

2.230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达今天的台湾,加强了两地的关系。当时台湾称( )

A.台湾 B.琉球 C.夷洲 D.柴桑

3.“白帝城头春草生,白盐山下蜀江青。南人上来歌一曲,北人莫上动乡情”,诗人刘禹锡的这首诗歌可以用来研究( )

A.诸葛亮治蜀的情况 B.隋唐重庆的粮食生产

C.唐朝诗歌繁荣局面 D.唐代市镇的繁荣场面

4.台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。三国时期台湾被称为( )

A.台湾 B.流求 C.夷洲 D.楼兰

5.时空观念是历史学科五大核心素养之一。下图中①②对应的内容是( )

A.吴、东晋 B.金、北魏 C.吴、南宋 D.辽、南宋

6.为研究三国时代的历史,某同学找来了电脑游戏《三国英杰传》、二十四史中的《三国志》、小说《三国演义》、电视剧《三国》的影碟,其中属于第一手史料的是( )

A.《三国志》 B.《三国演义》

C.《三国》 D.《三国英杰传》

7.下列示意图能反映三国鼎立局面形成的是

A. B.

C. D.

8.在中国共产党第二十次全国代表大会上,习近平总书记指出“解决台湾问题是中国人自己的事,要由中国人来决定。回望历史,中国大陆与台湾联系的最早记录可追溯到( )

A.春秋战国时期 B.秦汉时期

C.三国时期 D.南北朝时期

9.下图为某同学绘制的中国某一时期的朝代结构图。请判断这一时期的时代特征( )

A.早期国家与社会变革 B.繁荣与开放的时代

C.政权分立与民族交融 D.专制强化与社会停滞

10.有学者研究指出:在中国古代延续千年的历史中,有四次“人文主义”热潮(如图所示)。对此解读最为准确的是 ( )

第一次:商周时期——从“神”到“人” 第二次:魏晋时期——从“礼教”到“个性” 第三次:唐宋时期——从“门第”到“平民” 第四次:晚明时期——从“道德”到“功利”

①第一次热潮反映治国思想的变化 ②第二次热潮显现统治阶级内部残酷斗争

③第三次热潮得益于科举制度发展 ④第四次促成郑和七下西洋

A.①②③ B.①②④ C.②④ D.③④

11.下图是小华同学绘制的三国鼎立形势图,其中①②处应填入的内容是( )

A.①曹操 ②成都 B.①曹丕 ②成都

C.①曹丕 ②长安 D.①曹操 ②长安

12.经过东汉末年的军阀混战,最终形成了三国鼎立的局面。下面卡片中与三国鼎立局面形成的史实相符的是( )

①赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定基础 ②建立者分别是 魏——曹操 蜀——刘备 吴——孙权 ③建立时间分别是 魏——220年 蜀——221年 吴——229年 ④都城分别是 魏——洛阳 蜀——成都 吴——建业

A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.②③④

13.对比下列两幅形势图,由此可以推知东汉末年到三国时期( )

A.各民族隔阂消解出现大交融 B.政权从分裂割据到局部统一

C.经济重心从北方转移到南方 D.科技文化发达南方超过北方

14.下图主要反映了( )

A.魏晋时期政权并立 B.统一趋势不断加强

C.三国鼎立局面形成 D.东汉末年军阀割据

15.小芳同学为某单元设计了下列示意图,根据所学知识判断该单元的主题是( )

A.中华文明的起源 B.早期国家的产生和社会变革

C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的建立和巩固

16.某中学围绕某一历史主题组织课外历史书籍阅读活动,一位同学为参加活动阅读了解相关历史书籍,下图是其阅读历史书籍的部分目录。据此可知,此次历史活动的主题可能是( )

A.早期国家的建立与社会变革 B.政权分立和民族交融

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.大动荡和大变革时代

17.三国鼎立局面形成后,各国统治者都重视发展生产,其中蜀国在丞相诸葛亮的治理下取得的突出成就是( )

A.大力兴修水利 B.发展海外贸易

C.造船业发达 D.加速西南地区开发

18.从东汉桓帝(永寿二年)到西晋统一前的125年间。全国人口减少了3390多万,平均每年减少27万余人。这一时期西晋人口数量发生如此变化的主要原因是( )

A.人口南迁,土地荒芜 B.政局动荡,战乱频繁

C.北方自然条件恶劣 D.江南地区得到开发

19.关注历史教材的课目标题,可以准确把握历史的阶段特征。如图教材目录横线处应填( )

第四单元三国两晋南北朝时期:____ 第16课三国鼎立 第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁 第18课东晋南朝时期江南地区的开发 第19课北魏政治和北方民族大交融 第20课魏晋南北朝的科技与文化

A.统一多民族国家的建立和巩固 B.繁荣和开放的时代

C.兼并战争和制度变革 D.政权分立与民族交融

20.史书记载,东汉末年洛阳已是一片瓦砾,到曹魏后期已恢复了往日繁华都市的面貌;曹魏末年政府已有编民663423户,443万余口,已有大幅度增长。这说明( )

A.官渡之战奠定统一基础 B.三国鼎立局面已经形成

C.全国统一推动社会进步 D.局部统一促进经济发展

21.小明用图示法来梳理某一阶段历史发展的脉络,在他做的下列图示中①②处所示政权都城应是今天的( )

A.南京 B.成都 C.长安 D.开封

22.下图中的三幅图反映出该时期的历史发展趋势( )

A.逐步走向统一 B.经济发展较快

C.南北政权对峙 D.政局动荡不安

23.维护祖国的统一是每一个中华儿女的责任。那么历史上加强对新疆和台湾联系分别是在什么时期( )

A.春秋、战国 B.秦朝、西汉 C.西汉、东汉 D.西汉、三国

24.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳描述,正确的是

A.中国境内人类的活动 B.政权分立与民族交融

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.早期国家的产生与社会变革

25.(2023 泰州模拟)如图反映了三国两晋南北朝时期的政权更迭,其中与示意图中A相关的史实是 ( )

A.定都洛阳,短暂统一 B.北魏改革,民族交融

C.定都建康,开发江南 D.兼并六国,中央集权

26.小明同学为某单元设计了下图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是( )

A.中国境内早期人类与文明的起源

B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固

D.政权分立与民族交融

27.“汉帝国崩溃后,中国陷入一段长期的动荡时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连连,胡人入侵使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期的动荡时期”指的是( )

A.夏商周时期 B.春秋战国时期

C.两汉交替时期 D.三国两晋南北朝时期

28.某单元教学内容主要包括“赤壁之战”“三国鼎立”“魏晋南北朝的更迭”“江南地区开发”“北魏孝文帝改革”等。则该单元主题应为

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.民族关系发展和社会变化 D.政权分立与民族交融

29.下图出自郑正、王兴平《古代中国人寿命与人均粮食占有量》一文。图中可以看出我国古代( )

A.人均寿命呈曲折上升态势 B.农业发展的水平决定人均寿命

C.人均寿命受制于医疗水平 D.人均寿命与政治局势密切相关

30.分析下列三幅图,其相同主题是

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.人口南迁与江南开发 D.民族交流与经济发展

二、材料分析题

31.三国时期历史虽短,但无数英雄人物和故事深入人心。阅读材料,回答问题。

(1)材料一:“东汉末年分三国”,以下是反映该时期局势演变的思维导图。

请把图中的内容补充完整。

人物:① ,② ,③ ,④ ,

政 权 :A ;B ;C .

(2)材料二:大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国 周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

——苏轼《念奴娇 ·赤壁怀古》

材料二这首词与我国古代历史上哪次战役有关 这次战役的影响是什 么

(3)材料三:黄龙(孙权年号)二年春正月……遣将军卫温率甲士万人浮海求夷洲。

——《三国志 ·吴书》

材料三叙述的是哪一历史事件 夷洲是指今天的什么地方

(4)材料四:有学者认为与东汉末年军阀割据、战乱不已的局面相比,三国鼎立局面的形成是一种时代的进步。

你是否同意材料四中的观点 请运用相关史实予以阐述。

32.诗歌是时代的产物,能够反映社会生活的方方面面,其中也蕴含了不少颇有价值的史料。阅读材料,回答问题。

材料一:普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣,

——《清经 小雅 北山》

材料二:老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已

——曹操《步出夏门行》

材料三:昨夜见军帖,可汗大点共,军书十二卷,卷卷有爷名……归来见天子,天子坐明堂,策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

——北朝民歌《木兰辞》

请回答:

(1)根据材料一及所学知识回答,诗句反映了哪一个朝代开始实行的什么制度 该制度最初实行的目的是什么

(2)根据材料二及所学知识回答,这首诗中的“壮心”指的是什么 他实现了吗 原因是什么

(3)根据材料三及所学知识回答,诗句中“可汗”“天子”称号的混用,表明当时社会出现了哪一历史发展趋势 木兰代父从军所体现出的品质,是哪一学派所倡导的 ”昨夜见军粘,可汗大点兵“从侧面反映了北朝时怎样的社会状况

(4)你还知道那些具体史料价值的诗歌 请试着写出其中一两句,并说明其蕴含的史料价值,

33.三国两晋南北朝时期,是我国古代历史上的一个长期分裂时期,也是民族大 交融的重要时期。阅读下列材料,回答问题。

【三国鼎立篇】

材料一

【政权更迭篇】

材料二 朝代更迭示意简图(局部)

【民族关系篇】

材料三 (孝文帝)诏:“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。” —— [北齐]魏收:《魏书》

【经济发展篇】

材料四 江南之国盛矣。 ……自晋氏迁流,迄于太元之世,百许年中,无风尘之警, 区域之内,晏(安定)如也。 ……地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。

—— [南朝·梁]沈约: 《宋

书》

(1)请写出图中 A 、B 、C 三国名称。

(2)东汉末年州郡割据、战乱不已,哪一次战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础?

(3)观察上面示意图,请你写出①、②所对应的政权名称

(4)材料三反映了孝文帝哪一项改革措施?

(5)结合所学知识,孝文帝改革的措施有什么历史作用?

(6)根据材料四并结合所学知识,请你指出魏晋南北朝时期江南经济迅速发展的原 因。

34.根据下图回答问题。

(1) 图中 C 处是哪一政权?是由谁建立的?

(2) 哪场战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础?结束三

国鼎立,统一全国的是哪一朝代?

35.阅读下列材料,回答问题。

小宋同学学习中国古代史后,对七个主题单元知识进行了整理,以下是他的学习笔记:

笔记一 时期:三国两晋南北朝时期时代特征:政权分立与民族交融 内容: 1.赤壁之战 2. 3.北魏孝文帝改革 4.北方地区民族交融 笔记二 时期: 时代特征: 内容: 1. 2. 3. 4.

请补全笔记一内容。

答案解析部分

1.D

2.C

3.A

根据材料“白帝城头春草生,白盐山下蜀江青。南人上来歌一曲,北人莫上动乡情”可知,诗歌描绘了蜀地盐业的发展和民族交融,因此可以用来研究诸葛亮治蜀的情况,A项正确;故选A项。

材料并未涉及农业生产相关内容,排除B项;

材料只提到一首诗歌,无法反映唐朝诗歌繁荣局面,排除C项;

唐代市镇繁荣场面与材料内容不符,排除D项。

故答案为:A。

本题考点是三国鼎立,考查学生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力和史料实证的素养。

4.C

230年,孙权派遣将军卫温、诸葛直率领一万士兵,乘大船前往夷洲(台湾)。这是大陆和台湾交流的最早记载。此后,台湾和大陆的联系日益密切。

A项台湾是清朝至今的称呼,不符合题意;

B项流求是隋朝、唐朝、宋朝时台湾的称呼,不符合题意;

C项夷洲是三国时期台湾的称呼,符合题意;

D项楼兰是西域古城遗迹,不符合题意;

故答案为C。

本题难度较小,考查台湾问题。三国时,卫温率船队抵达夷洲,“夷洲”就是今天的台湾。

5.A

6.A

根据所学可知,《三国志》属于正史,成书于西晋,史料来源于魏蜀吴三国的官方史料等,属于第一手史料,故选A项。

《三国演义》成书于元末明初,距离三国时代较远,不属于第一手史料,排除B项;

《三国》属于现代电视剧,是现代的创作,不是第一手史料,排除C项。

《三国英杰传》属于现代游戏,是现代的创作,不是第一手史料,排除D项。

故答案为:A。

本题主要知识考点是《三国志》。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握史料研究的相关知识。

7.C

8.C

A:春秋战国时期与题干无关,A项不符合题意;

B:秦汉时期与题干无关,B项不符合题意;

C:根据所学可知,230年吴国将军卫温奉命率万人船队到达夷洲,夷洲就是今天的台湾,加强了内地和台湾地区的联系,C项符合题意;

D:南北朝时期与题干无关,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题主要考查中国大陆与台湾联系,考查学生对历史知识的识记、理解能力,难度不大。

9.C

10.A

根据材料可知,第一次,商周时期—从“神”到“人”,这主要得益于生产力的发展,人的作用突显,治国思想发生变化,①正确;第二次,魏晋时期—从“礼教”到“个性”主要是因为战乱,儒学以佛道的冲击,②正确;第三次,唐宋时期—从“门第”到“平民”主要是因为科举制的完善,③正确。因此,①②③项正确,A项正确;

第四次,晚明时期—从“道德”到“功利”,则反映的是明清时期商品经发展的需求,④错误。BCD项不符合题意,排除BCD项。

故选A项。

本题难度适中,考查中国古代历史上的“人文主义”热潮及学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。需要学生掌握中国古代史的朝代更替与阶段特征。

11.B

结合所学知识可知,220年,曹丕逼迫汉献帝禅让,正式取代汉王朝,建立曹魏,定都洛阳;公元221年,刘备在成都称帝,国号汉,后世称“季汉”“蜀汉”,所以①②处应该填入的是曹丕和成都,B正确;

220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,曹操在世并未称帝,AD错误;

刘备在成都称帝,而不是长安,C错误。

故答案为:B。

本题考点是三国。解题方法:结合所学分析结构图,然后与选项对比即可。

12.C

13.B

根据图片中的信息,结合所学可知,东汉末年群雄割据,到三国时期,天下一分为三,实现局部统一,故选项B符合题意;

A. 各民族隔阂消解出现大交融 ,题干中没有体现各民族隔阂消解出现大交融,不符合题意;

C. 经济重心从北方转移到南方 ,题干中没有体现 经济重心从北方转移到南方 ,不符合题意;

D. 科技文化发达南方超过北方 , 科技文化发达南方超过北方与题意无关,不符合题意;

故答案为:B。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息即图片,细心分析图片,看出政权的变化进行分析理解回答。

14.B

依据题干图片信息“曹操、袁绍等割据势力”到“魏蜀吴三国鼎立”再到“西晋完成统一”可知,示意图反映出统一趋势不断加强,B项正确;

魏晋时期政权并立与题干中的“西晋”不符,排除A项;

三国鼎立局面形成与题干中“曹操、袁绍”和“西晋”不符,排除C项;

东汉末年军阀割据不能完整的反映题干中所有的示意图,排除D项。

故答案为:B。

本题主要考查的是三国两晋南北朝的更替,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

15.C

据材料“魏蜀吴—西晋—十六国、东晋—北朝、南朝”可知,材料反映的是三国两晋南北朝时期,该时期国家分裂,政权分立;虽有西晋的短期统一,但未改变历史主流。由于北方战乱,北民南迁,促进了民族交融,C项正确;

中华文明起源反映的是原始社会时期的古人类遗址,排除A项;

早期国家是指夏商周时期,社会变革是指春秋战国时期的社会改革,促进了奴隶社会向封建社会过渡,排除B项;

秦汉时期是统一多民族国家的建立和巩固时期,排除D项。

故选C项。

本题难度适中,考查三国两晋南北朝时期的历史特点,依据课本知识分析问题要求选择即可。掌握三国两晋南北朝时期政权的更替,归纳这一时期历史特点。

16.B

根据题干“三国的兴亡;西晋的短暂统一;十六国时代的纷争与交融;西、北边陲少数民族的内迁等”和所学知识可知对应魏晋南北朝时期,东汉末年的农民起义和军阀割据,结束了两汉大一统的局面。魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一。随后西晋虽统一了全国,但不久又陷入分裂的局面。此后的东晋、南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。但正是在魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,B正确;

早期国家的建立与社会变革为夏商周时期,A错误;

统一多民族国家的建立和巩固为秦汉时期,C错误;

大动荡和大变革时代为春秋战国时期,D错误。

故答案为:B。

本题考点是魏晋南北朝民族交融。解题方法:结合魏晋南北朝民族交融的基本知识分析题干内容,然后与选项对比即可。

17.D

根据所学知识可知,三国鼎立时期,蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。D项正确;

三国鼎立时期,曹魏重视农业生产,大力兴修水利。故A错误,排除A项;

三国鼎立时期,孙吴开发江东,造船业发达,发展了海外贸易,故B错误,排除B项;

三国鼎立时期,孙吴开发江东,造船业发达,故C错误,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记蜀国在丞相诸葛亮的治理下取得的突出成就的相关史实。

18.B

19.D

根据所学知识可知,“第16课三国鼎立”“第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁”体现了三国两晋南北朝时期的阶段特征是政权的分立;“第18课东晋南朝时期江南地区的开发”“第19课北魏政治和北方民族大交融”“第20课魏晋南北朝的科技与文化”体现了三国两晋南北朝时期的阶段特征是民族交融,故三国两晋南北朝时期的阶段特征是政权的分立与民族交融,D项正确;

统一多民族国家的建立与巩固是秦汉时期的阶段特征,排除A项;

繁荣和开放的时代是隋唐时期的阶段特征,排除B项;

兼并战争和制度变革主要指的是战国时期的阶段特征,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记三国两晋南北朝的相关史实。

20.D

根据题干材料“东汉末年洛阳已是一片瓦砾,到曹魏后期已恢复了往日繁华都市的面貌”通过对比结合所学知识可知,曹魏政权重视农业生产,大力兴修水利,促进了人口的增长和北方社会经济的发展,即曹魏政权的局部统一促进了社会经济发展,D项正确;

官渡之战发生在200年,为曹操以后统一北方打下基础,这时魏还没有建立,官渡之战与曹魏后期的恢复发展关系不大,排除A项;

229年,孙权称帝,吴国建立,三国鼎立的局面形成,排除B项;

曹魏时,没有统一全国,材料无法说明全国统一推动社会进步,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考查三国鼎立的形成,考查阅读材料的能力和对基本历史事件特征的再认再现能力。

21.A

22.A

23.D

结合所学内容可知,西汉时期在西域设立西域都护府,加强了对新疆的管辖和联系;三国时期,吴国君主孙权派遣将军卫温率船队抵达台湾,加强了同台湾的联系,D符合题意;

春秋和秦朝时期中原政权没有对新疆进行管辖,排除AB;

有历史记载的大陆与台湾之间的联系是在三国时期,而非东汉时期,排除C。

故答案为:D。

本题考查张骞出使西域和三国鼎立的知识。难度适中,理解题干信息,掌握张骞出使西域和三国鼎立的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

24.B

三国两晋南北朝时期,政权更迭频繁,有多个政权并立,同时北方少数民族大量内迁,促进了民族之间的交融。所以这一时期的阶段特征是“政权分立与民族交融”,B正确;

“中国境内人类的活动”描述的更像是史前时期的特征,排除A;

“统一多民族国家的建立和巩固”,这主要是秦汉时期的特点,排除C;

“早期国家的产生与社会变革”,对应的是夏商周时期,排除D。

故答案为:B。

本题考查了魏晋南北朝时期的时代特征,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

25.A

A:根据所学可知,西晋结束三国分裂局面,统一了全国,A为西晋。266年,司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋。280年,西晋灭吴,统一全国,316年西晋灭亡,国家再次分裂,与示意图中A相关的史实是定都洛阳,短暂统一,A项符合题意;

B:北魏改革,民族交融,与西晋不符,B项不符合题意;

C:宋、齐、梁、陈定都建康,开发江南,与西晋不符,C项不符合题意;

D:秦朝兼并六国,中央集权,与西晋不符,D项不符合题意;

故答案为:A。

本题考查西晋的短暂统一,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

26.D

A. 中国境内早期人类与文明的起源 ,不符合题意;

B. 早期国家与社会变革,不符合题意;

C. 统一多民族国家的建立和巩固 ,不符合题意;

D.根据示意图“魏、蜀、国……十六国、东晋、北朝、南朝”可知三国两晋南北朝时期的政权除了西晋有过短暂的统一中国的历程,其余时间都是政权分立的局面。这一时期的社会动荡加速了不同民族的迁徙,各民族人民生活相互影响,促进了民族融合,北魏孝文帝改革更是加快了北方的民族融合。由此可以判断这一单元的主题是政权分立与民族交融,故选项D符合题意;

故答案为:D。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息即示意图,看懂示意图含义,再结合所学知识进行分析理解回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项回答。

27.D

A.夏商周时期,不符合题意;

B.春秋战国时期,不符合题意;

C.两汉交替时期,不符合题意;

D.依据题干信息并结合所学可知,这段“长期动乱时代”是三国两晋南北朝时期。东汉灭亡后,中国历史进入三国两晋南北朝时期,这期间出现了魏蜀吴、西晋、东晋、南北朝等割据分裂政权。各政权之间的纷争导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解,故选项D符合题意;

故答案为:D。

本题考查理解能力。解答时,依据题干信息,结合所学知识进行理解回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项。

28.D

29.D

据材料“《古代中国人寿命与人均粮食占有量》”,结合所学知识可知,自公元前250年到公元1750年,即秦汉至明清两千余年的时间内,古人的寿命在70岁上下浮动,最低的在五胡乱华和五代十国时期,是在50、60岁之间浮动,最高的是在西汉时期,远远超过了70岁。古代社会和平与战争决定着土地能不能有效开发,影响着人均粮食占有量,进而影响人的寿命的长短;所以西汉国力强盛,人民的生存质量和生活质量都较高,故而其寿命也就越长。因此图中可以看出我国古代人均寿命与政治局势密切相关。故选D项。

人均寿命呈曲折上升态势,明显不符合图片信息,排除A项。

农业发展的水平应该随着社会发展而不断提高的,不符合图示信息,排除B项。

医疗水平应该随着社会发展而不断进步的,排除C项。

故答案为:D

本题主要考查古代中国人寿命与人均粮食占有量。解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并熟练掌握相关史实。

30.B

31.(1)曹操;袁绍;曹操;刘备与孙权;魏;蜀;吴

(2)赤壁之战:赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三因鼎立局面的形成奠定基础。

(3)孙权派将军卫温卓领万人船队刊达夷洲。台湾。

(4)同意。三因鼎立形成,改变了天下分崩的局面,实现了局部统一,有利于魏蜀吴三国各自发展政治、经济、军事实力,以求达到统一全国的目的。所以符合走向统一的历史发展趋势,是一种时代的进步。

(1)本题考查官渡之战和赤壁之战及三国鼎立。结合所学可知,公元200年袁绍与曹操展开了官渡之战。曹操以少胜多,大败袁军。208年曹操与孙刘联军展开了赤壁之战 ,孙刘联军以少胜多,大败曹军。220年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;221年,刘备称帝,定城成都,蜀国建立;222年,孙权称王,定城建业(南京),229年,孙权称帝,吴国建立,三国鼎立局面正式形成。

(2)本题考查赤壁之战。根据材料二“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国 周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。”结合所学可知,材料描述的是赤壁之战。结合所学可知,赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三因鼎立局面的形成奠定基础。

(3)本题考查三国时期魏蜀吴的发展。根据材料三“黄龙(孙权年号)二年春正月……遣将军卫温率甲士万人浮海求夷洲。”结合所学可知,孙权派将军卫温带领万人船队到达夷洲。即今天台湾。

(4)本题考查对三国鼎立的评价。根据材料四“有学者认为与东汉末年军阀割据、战乱不已的局面相比,三国鼎立局面的形成是一种时代的进步。”结合所学可知,三因鼎立形成,改变了天下分崩的局面,实现了局部统一,有利于魏蜀吴三国各自发展政治、经济、军事实力,以求达到统一全国的目的。所以符合走向统一的历史发展趋势,是一种时代的进步。因此,同意题干说法。

故答案为:

(1)第1空、曹操

第2空、袁绍

第3空、曹操

第4空、刘备与孙权

第5空、魏

第6空、蜀

第7空、吴

(2)赤壁之战:赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三因鼎立局面的形成奠定基础。

(3)孙权派将军卫温卓领万人船队刊达夷洲。台湾。

(4)同意。三因鼎立形成,改变了天下分崩的局面,实现了局部统一,有利于魏蜀吴三国各自发展政治、经济、军事实力,以求达到统一全国的目的。所以符合走向统一的历史发展趋势,是一种时代的进步。

本题考查官渡之战、赤壁之战、三国鼎立的建立及发展等相关知识。难度较大,熟练掌握基础知识,能够将材料和所学知识相结合,分析、归纳材料信息,灵活运用所学知识方可作答。

32.(1)朝代:西周。制度:分封制。目的:稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)“壮心”:指的是曹操想要统一全国的愿望。是否实现:没有实现。原因:因为随着刘备、孙权势力的上升和赤壁之战中曹操的失败,最终形成的是三分天下的局面。

(3)趋势:民族交融。学派:儒家学派。社会状况:战乱不断。

(4)参考示例诗句:白骨露于野,千里无鸡鸣。史料价值:体现了东汉末年经济凋敝、人口减少和百姓生活困苦的社会现实。

(1)朝代:据材料“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”可知,材料反映的是奴隶社会的土地制度(井田制)和分封制,因此该朝代是西周。

制度:据材料“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”可知,材料反映的是奴隶社会的土地制度(井田制)和建立井田制基础上的分封制。

目的:据所学可知,分封制的目的是稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)“壮心”:据材料“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”并结合所学可知,材料反映的是曹操想要统一全国的愿望。

是否实现:据所学可知,由于当时战乱局面,其愿望没有实现。

原因:据所学可知,随着刘备、孙权势力的上升和赤壁之战中曹操的失败,最终形成的是三分天下的局面。

(3)趋势:据材料“……归来见天子,天子坐明堂,策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。”可知,材料选自北朝民歌,此时期战乱,民族交融趋势加强。

学派:据所学可知,木兰代父从军所体现出的品质,是儒家学派倡导的。

社会状况:据材料“昨夜见军帖,可汗大点共,军书十二卷,卷卷有爷名”可知,材料侧面反映了当时战乱不断。

(4)参考示例诗句:据所学可举“白骨露于野,千里无鸡鸣”。

史料价值:据所学可从体现了东汉末年经济凋敝、人口减少和百姓生活困苦的社会现实等角度回答。

故答案为:(1)朝代:西周。制度:分封制。目的:稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)“壮心”:指的是曹操想要统一全国的愿望。是否实现:没有实现。原因:因为随着刘备、孙权势力的上升和赤壁之战中曹操的失败,最终形成的是三分天下的局面。

(3)趋势:民族交融。学派:儒家学派。社会状况:战乱不断。

(4)参考示例诗句:白骨露于野,千里无鸡鸣。史料价值:体现了东汉末年经济凋敝、人口减少和百姓生活困苦的社会现实。

本题难度适中,考查分封制,三国鼎立,南北朝的民族融合等知识及学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记分封制,三国鼎立,南北朝的民族融合等知识。

(1)朝代:据材料“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”可知,材料反映的是奴隶社会的土地制度(井田制)和分封制,因此该朝代是西周。

制度:据材料“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”可知,材料反映的是奴隶社会的土地制度(井田制)和建立井田制基础上的分封制。

目的:据所学可知,分封制的目的是稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(2)“壮心”:据材料“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”并结合所学可知,材料反映的是曹操想要统一全国的愿望。

是否实现:据所学可知,由于当时战乱局面,其愿望没有实现。

原因:据所学可知,随着刘备、孙权势力的上升和赤壁之战中曹操的失败,最终形成的是三分天下的局面。

(3)趋势:据材料“……归来见天子,天子坐明堂,策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。”可知,材料选自北朝民歌,此时期战乱,民族交融趋势加强。

学派:据所学可知,木兰代父从军所体现出的品质,是儒家学派倡导的。

社会状况:据材料“昨夜见军帖,可汗大点共,军书十二卷,卷卷有爷名”可知,材料侧面反映了当时战乱不断。

(4)参考示例诗句:据所学可举“白骨露于野,千里无鸡鸣”。

史料价值:据所学可从体现了东汉末年经济凋敝、人口减少和百姓生活困苦的社会现实等角度回答。

33.(1)A: 魏 ;B: 蜀 ;C: 吴

(2)战役:赤壁之战

(3)①: 东晋 ;②: 北魏

(4)措施:改说汉语

(5)历史作用:促进了民族交融;增强了北魏的实力。

(6)原因:北方人口南迁、南方相对安定、江南自然条件优越。

(1)根据材料一和结合所学可知,220年,曹丕在洛阳称帝,国号魏;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀;222年,孙权称王,229年孙权称帝,三国鼎立局面形成。魏国在北方,吴国在东,蜀国在西。所以A:魏;B:蜀;C:吴。

(2)根据所学可知,208年,周瑜指挥孙刘联军在赤壁用火攻的办法大败曹操,曹操带领少数人马逃回北方,赤壁之战为三国鼎立的形成奠定了基础。

(3)根据所学可知,317年司马睿重建晋王朝,建都建康,史称东晋,北方处于十六国时期,所以①东晋。鲜卑族建立的北魏逐渐强大,439年统一了黄河流域,②北魏。

(4)根据材料三“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”和结合所学可知,439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。为了便于学习和接受汉族先进的文化,进一步加强对黄河流域的控制。孝文帝进行改革,迁都洛阳;推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。材料三体现了改说汉语这一措施。

(5)根据所学可知,北魏孝文帝改革的措施促进了鲜卑族的发展,增强了北魏的实力,促进了民族交融,推动了社会发展。

(6)根据材料四“江南之国盛矣。……自晋氏迁流,迄于太元之世,百许年中,无风尘之警,区域之内,晏(安定)如也。……地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。”和结合所学可知,南朝时期,南方经济得到发展。主要原因是东汉末开始,由于南方战乱较少,许多中原人南迁,带去了先进的技术,增加了劳动力,加上自然条件的变化,江南农业发展快,逐渐超过北方。

故答案为:

(1)A:魏;B:蜀;C:吴。

(2)战役:赤壁之战。

(3)①:东晋;②:北魏。

(4)措施:改说汉语。

(5)历史作用:促进了民族交融;增强了北魏的实力。

(6)原因:北方人口南迁、南方相对安定、江南自然条件优越。

本题以四则材料为依托,考查三国的位置、北魏孝文帝改革、魏晋南北朝的更替,考查学生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力,解题时要注意题干中的关键信息,从材料中找出关键句子,对这些语句进行分析,把它和课本所学结合回答。

34.(1)魏;曹丕

(2)赤壁之战;西晋

(1)根据所学可知,220年曹丕在洛阳称帝,国号魏;221年刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀;222年孙权称王,229年孙权称帝,三国鼎立局面形成。魏国在北方,吴国在东,蜀国在西。所以C:魏;曹丕。

(2)根据所学可知,208年周瑜指挥孙刘联军在赤壁用火攻的办法大败曹操,曹操带领少数人马逃回北方,赤壁之战为三国鼎立的形成奠定了基础。280年西晋灭吴,结束了三国分裂局面,统一了全国。

故答案为:

(1)C:魏;曹丕。

(2)战役:赤壁之战;朝代:西晋。

本题考查三国鼎立局面的形成,考查学生对历史知识的识记、理解能力,解题时要注意题干中的关键信息,把它和课本所学结合回答。

35.三国鼎立或江南地区的开发

根据笔记一“ 三国两晋南北朝时期时代特征”和所学知识可知,这一时期相关史实如三国鼎立;江南地区的开放等。

故答案为:三国鼎立或江南地区的开发

本题考查学生对基础知识的理解能力,难度适中,考查学生对三国两晋南北朝的认识。

同课章节目录