河北省2025年中考历史专项冲刺练习:17 大运河的开通 (含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省2025年中考历史专项冲刺练习:17 大运河的开通 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 08:51:04 | ||

图片预览

文档简介

河北省2025年中考历史专项冲刺练习

17 大运河的开通

一、单选题

1.它对中国长期的政治统一起了重要作用,它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中,南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它。文中的“它”是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.长城

2.电视专题片《话说运河》有句解说词:“阳刚的一撇是万里长城,阴柔的一捺是京杭运河,这才是一个顶天立地,有血气、有温情的中国人”。那么构成“人”字的这“一捺”的重要作用是( )

A.便于军事力量调控 B.促进南北经济的发展

C.便于帝王南巡游玩 D.解决了北方缺水问题

3.开凿了以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭的大运河,最终暴政而亡的朝代是( )

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

4.隋朝大运河的中心是( )

A.长安 B.洛阳 C.咸阳 D.江都

5.605年隋炀帝下令修整了邗沟,开挖了通济渠,608年开挖了永济渠, 610年修整了江南河,仅用五年时间,连接海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系的大运河得以贯通。大运河的开凿( )

A.用于战略防御 B.发展对外贸易

C.推动国家统一 D.促进南北交通

6.到隋唐时,东南财赋为关中依仗,扬州富庶甲天下,有“扬一益二”之称。为了转运扬州等地物资,满足中央政府的需求,当时朝廷采取的方法是( )

A.修建弛道 B.开凿灵渠 C.开通大运河 D.修筑长城

7.某学校开展“淮安——运河之都”的展览会,王同学作为材料收集者,他最应该收取的资料是( )

A.通济渠段 B.永济渠段 C.邗沟段 D.江南河段

8.隋朝开通的大运河对中国的经济文化产生了重要的影响,大运河的中心是( )

A.长安 B.涿郡 C.余杭 D.洛阳

9.有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽然短暂却光芒四射。”下列对“光芒四射”的理解,不准确的是

A.开通了大运河

B.创立进士科,正式确立了科举制

C.营建东都洛阳、巡游江南、三次征辽东等

D.结束南朝和北朝的分裂局面,统一全国

10.易中天在《中华史:隋唐定局》中这样评价隋炀帝,“为民族建立了千秋伟业,为自己留下了万古骂名”。下面可以佐证这一观点的史事是隋炀帝( )

A.统一全国 B.北击匈奴 C.创立科举 D.开凿运河

11.我国古代有这样一项工程,它的完工使国家南北的交通更加便利,有利于南北商人运输货物。这项工程是( )

A.秦国都江堰 B.明长城 C.秦朝灵渠 D.隋朝大运河

12.曾有民谣唱道:“运河水,荡悠悠,隋炀皇帝下扬州。一心只把琼花看,万里江山一旦丢。”但隋炀皇帝开凿大运河的真正目的是( )

A.巩固隋朝统治 B.到扬州看琼花

C.改善交通条件 D.削弱世家力量

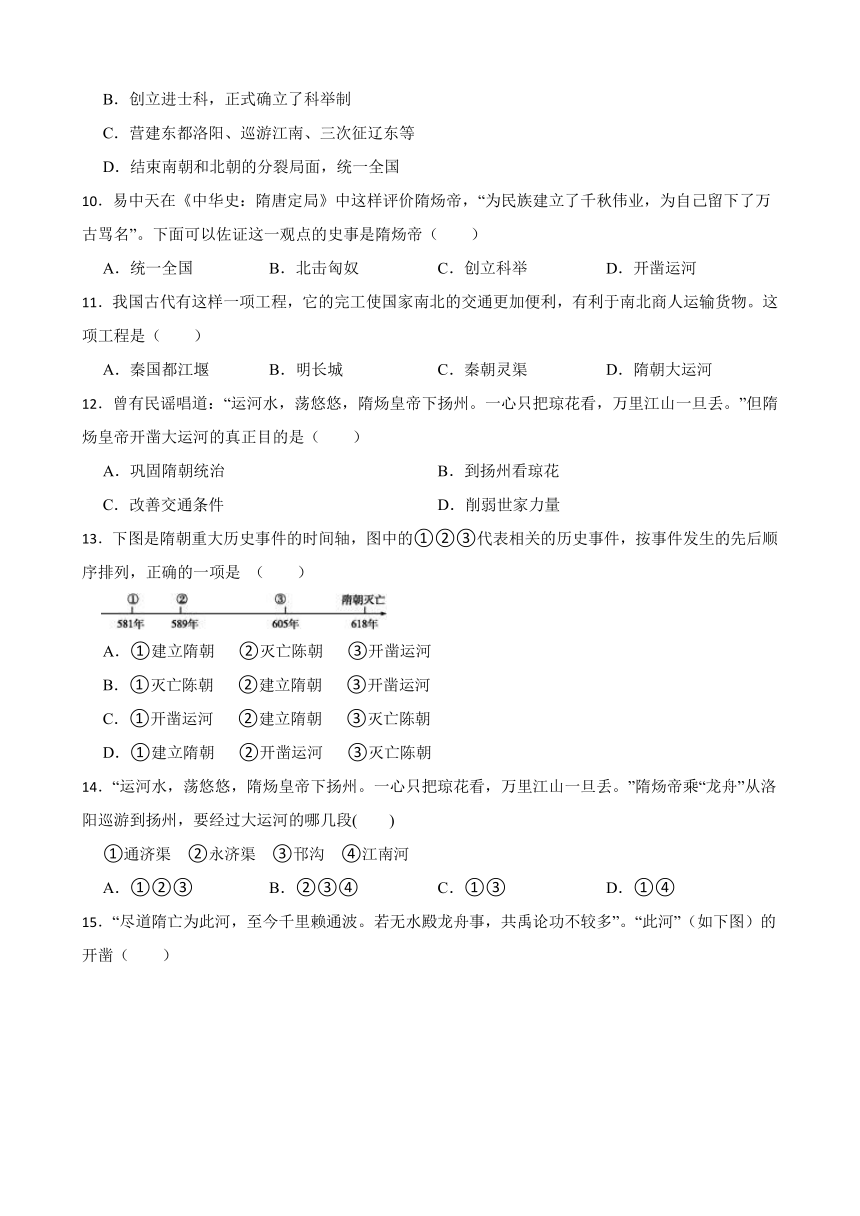

13.下图是隋朝重大历史事件的时间轴,图中的①②③代表相关的历史事件,按事件发生的先后顺序排列,正确的一项是 ( )

A.①建立隋朝 ②灭亡陈朝 ③开凿运河

B.①灭亡陈朝 ②建立隋朝 ③开凿运河

C.①开凿运河 ②建立隋朝 ③灭亡陈朝

D.①建立隋朝 ②开凿运河 ③灭亡陈朝

14.“运河水,荡悠悠,隋炀皇帝下扬州。一心只把琼花看,万里江山一旦丢。”隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过大运河的哪几段( )

①通济渠 ②永济渠 ③邗沟 ④江南河

A.①②③ B.②③④ C.①③ D.①④

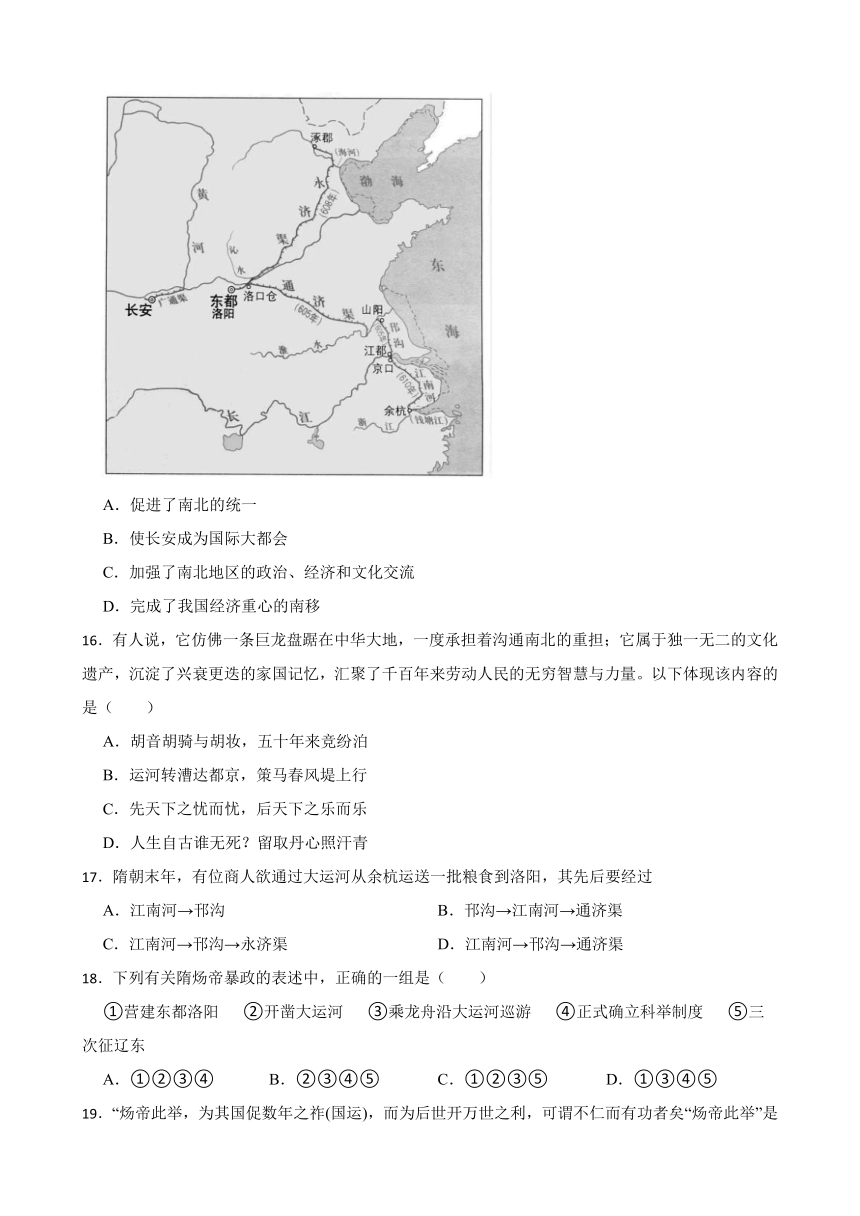

15.“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”。“此河”(如下图)的开凿( )

A.促进了南北的统一

B.使长安成为国际大都会

C.加强了南北地区的政治、经济和文化交流

D.完成了我国经济重心的南移

16.有人说,它仿佛一条巨龙盘踞在中华大地,一度承担着沟通南北的重担;它属于独一无二的文化遗产,沉淀了兴衰更迭的家国记忆,汇聚了千百年来劳动人民的无穷智慧与力量。以下体现该内容的是( )

A.胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊

B.运河转漕达都京,策马春风堤上行

C.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

D.人生自古谁无死?留取丹心照汗青

17.隋朝末年,有位商人欲通过大运河从余杭运送一批粮食到洛阳,其先后要经过

A.江南河→邗沟 B.邗沟→江南河→通济渠

C.江南河→邗沟→永济渠 D.江南河→邗沟→通济渠

18.下列有关隋炀帝暴政的表述中,正确的一组是( )

①营建东都洛阳 ②开凿大运河 ③乘龙舟沿大运河巡游 ④正式确立科举制度 ⑤三次征辽东

A.①②③④ B.②③④⑤ C.①②③⑤ D.①③④⑤

19.“炀帝此举,为其国促数年之祚(国运),而为后世开万世之利,可谓不仁而有功者矣“炀帝此举”是指( )

A.建立了隋朝 B.营建东都洛阳

C.开通大运河 D.创立殿试制度

20.“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博(丰厚)哉。”这反映出隋朝大运河( )

A.巩固了隋朝统治 B.加速了隋朝的灭亡

C.促进了经济交流 D.结束了南北的分裂

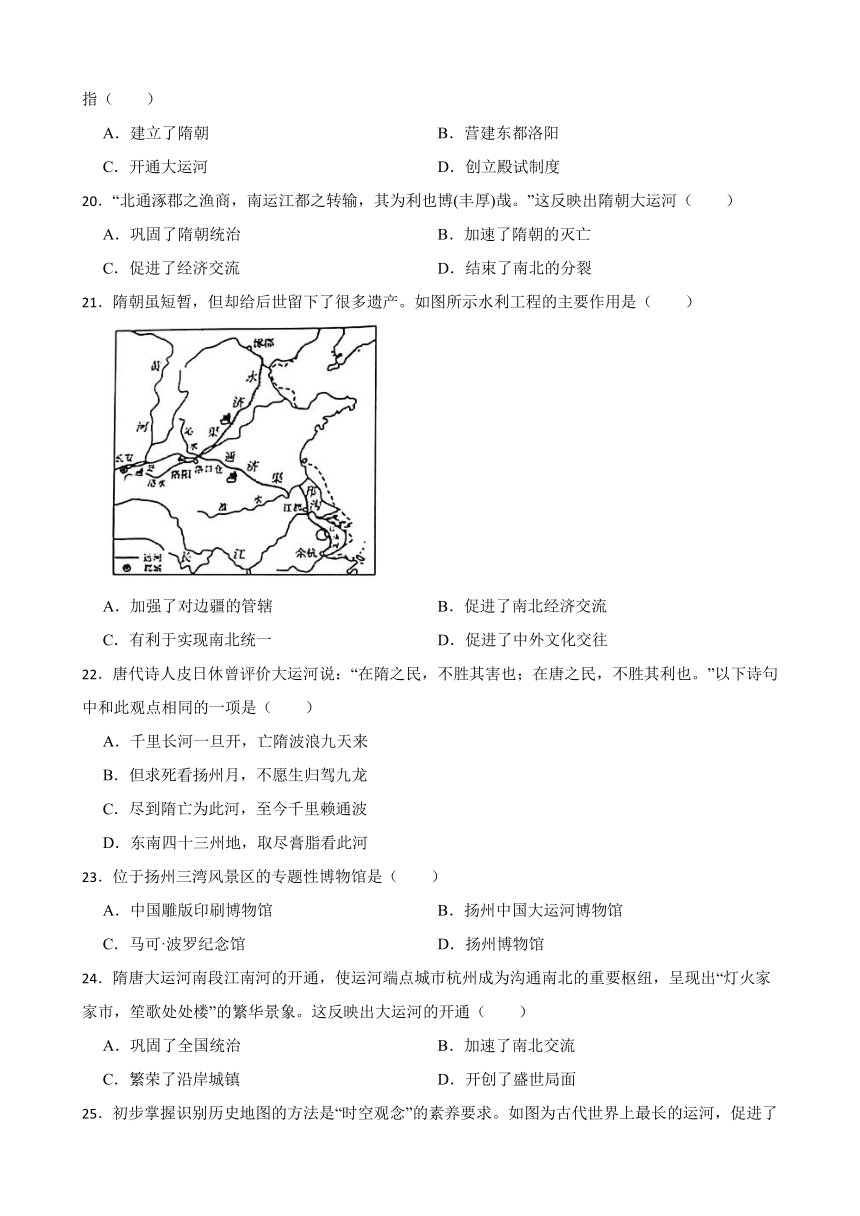

21.隋朝虽短暂,但却给后世留下了很多遗产。如图所示水利工程的主要作用是( )

A.加强了对边疆的管辖 B.促进了南北经济交流

C.有利于实现南北统一 D.促进了中外文化交往

22.唐代诗人皮日休曾评价大运河说:“在隋之民,不胜其害也;在唐之民,不胜其利也。”以下诗句中和此观点相同的一项是( )

A.千里长河一旦开,亡隋波浪九天来

B.但求死看扬州月,不愿生归驾九龙

C.尽到隋亡为此河,至今千里赖通波

D.东南四十三州地,取尽膏脂看此河

23.位于扬州三湾风景区的专题性博物馆是( )

A.中国雕版印刷博物馆 B.扬州中国大运河博物馆

C.马可·波罗纪念馆 D.扬州博物馆

24.隋唐大运河南段江南河的开通,使运河端点城市杭州成为沟通南北的重要枢纽,呈现出“灯火家家市,笙歌处处楼”的繁华景象。这反映出大运河的开通( )

A.巩固了全国统治 B.加速了南北交流

C.繁荣了沿岸城镇 D.开创了盛世局面

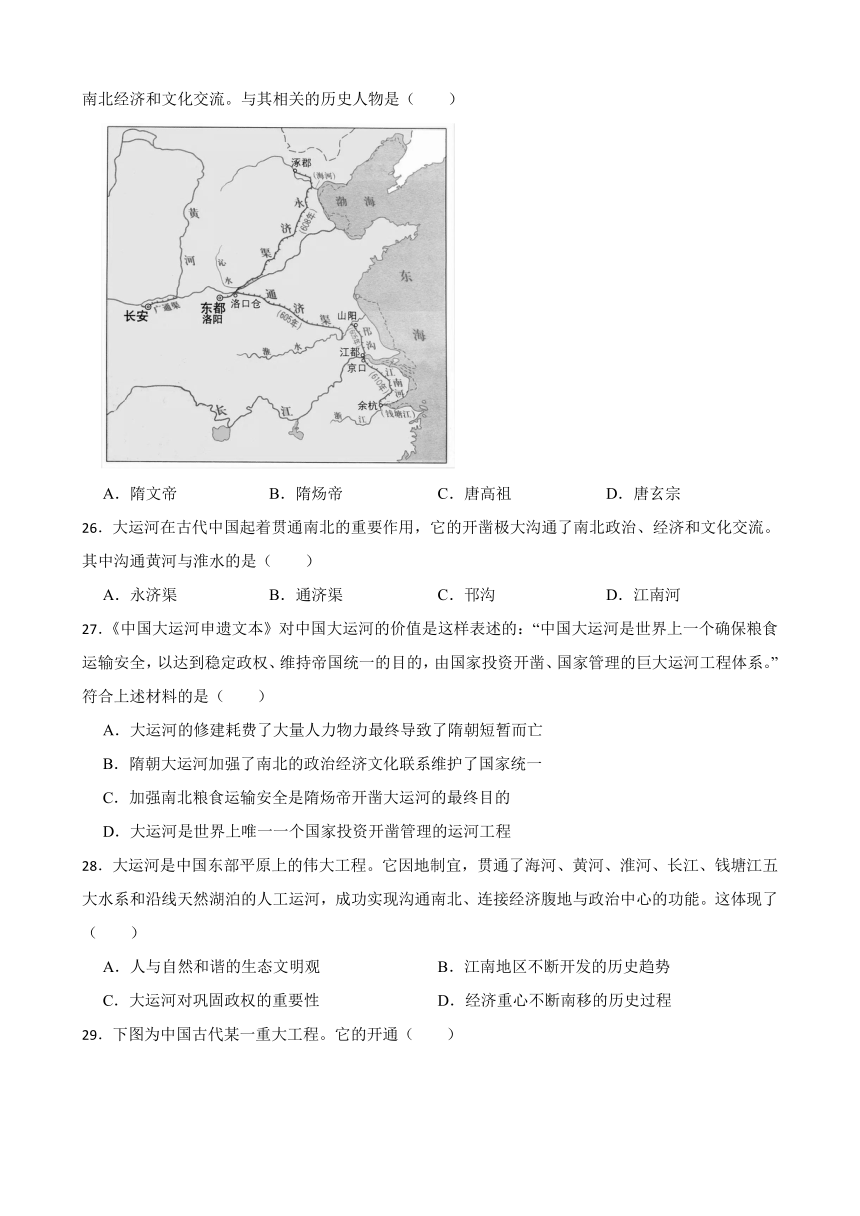

25.初步掌握识别历史地图的方法是“时空观念”的素养要求。如图为古代世界上最长的运河,促进了南北经济和文化交流。与其相关的历史人物是( )

A.隋文帝 B.隋炀帝 C.唐高祖 D.唐玄宗

26.大运河在古代中国起着贯通南北的重要作用,它的开凿极大沟通了南北政治、经济和文化交流。其中沟通黄河与淮水的是( )

A.永济渠 B.通济渠 C.邗沟 D.江南河

27.《中国大运河申遗文本》对中国大运河的价值是这样表述的:“中国大运河是世界上一个确保粮食运输安全,以达到稳定政权、维持帝国统一的目的,由国家投资开凿、国家管理的巨大运河工程体系。”符合上述材料的是( )

A.大运河的修建耗费了大量人力物力最终导致了隋朝短暂而亡

B.隋朝大运河加强了南北的政治经济文化联系维护了国家统一

C.加强南北粮食运输安全是隋炀帝开凿大运河的最终目的

D.大运河是世界上唯一一个国家投资开凿管理的运河工程

28.大运河是中国东部平原上的伟大工程。它因地制宜,贯通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系和沿线天然湖泊的人工运河,成功实现沟通南北、连接经济腹地与政治中心的功能。这体现了( )

A.人与自然和谐的生态文明观 B.江南地区不断开发的历史趋势

C.大运河对巩固政权的重要性 D.经济重心不断南移的历史过程

29.下图为中国古代某一重大工程。它的开通( )

A.加强了南北经济文化交流 B.完成了经济重心的南移

C.促使了成都平原成为沃野 D.保证了隋朝的政治稳定

30.隋朝建立后,关中和河洛地区的物资不足以满足中央政府的需要。为巩固政权,加强东都洛阳与江南地区的联系,隋朝采取的措施是( )

A.开通大运河 B.厉行节俭 C.开科取士 D.三征辽东

二、材料分析题

31.阅读材料,完成下面要求。

注:图1:隋朝大运河是古代世界上最长的运河,是在已有的天然河道和古运河基础上开凿的。它利用了黄河南北水流的自然地形越势。图2:贞观初年,玄奘经过4年的长途跋涉到达天竺。10多年后,他携带大量佛经回到长安。图3:鉴真历经12年,终于成功东渡日本。鉴真师徒用汉语讲读经书,使汉语广泛地渗入日本的社会生活。图4:北京城根据我国北方建筑避寒采光的习惯,规划房屋的朝向。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》等

阅读以上材料,选择图1至图4中的两个历史现象或事件(写出两幅图片的序号即可),确定观点,并结合材料和所学知识加以论述。(示例除外);(要求:观点明确,论述史论结合,条理清楚)

示例:图片序号:图1、图4。

观点:我国古代重大工程成就体现了中央集权的制度优势。

论述:战国时期,秦国商鞅变法确立了中央集权,蜀郡郡守李冰主持修建大型水利工程都江堰,使成都平原成为“天府之国”;隋统一全国后,中央集权得到加强,隋炀帝下令开凿大运河,加强了南北地区政治、经济和文化交流;明朝时期,统一的多民族的中央集权国家得到巩固和发展,明朝政府大规模营建北京城,雄伟壮丽的紫禁城成为当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群。

结论:我国古代中央集权制度的建立和发展,可以集中国家的人力、物力和财力,为重大工程建设提供制度保障,体现了中央集权的制度优势。

32.阅读下列材料,结合所学完成下列问题。

【南北统一】

材料一

公元6世纪80年代,在结束了200多年的分裂局面后,中国又一次走向统一,同时中国也迎来了一个繁荣与开放的时代……

【制度创新】

材料二 隋唐科举制……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容……一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途……

——杨齐福《科举制度与近代文化》

【身死国灭】

材料三 百役繁兴,六军不息,竭尽国力,大兴工役,唯其权力意志是用,根本不考虑民众的承受能力。

——袁刚《暴君隋炀帝评价的论辩——关于暴君之暴的政治分析》

(1)谁完成了材料一中的“中国又一次走向统一”?这次统一有什么意义?

(2)科举制正式确立的标志是什么?依据材料二归纳科举制度的特点。找出描述科举制度作用的句子。

(3)【建筑奇迹】

结合所学知识指出隋炀帝开通大运河的目的和作用。

(4)依据材料三指出隋朝灭亡的根本原因。综合以上内容探究隋朝有什么特征?

33.新考向项目式学习[2023 山西晋中期中]社会经济的发展需要多种因素的推动。李老师以“影响经济发展的因素”为主题设计了下面的学习任务单,请你一起参与完成相关学习任务。

任务一[生产工具的革新]

(1)依据图片写出下列生产工具的名称及用途。

任务二[水利工程的兴建]

(2)写出下面两则材料中水利工程的名称,并依据材料说说它们的作用。

“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。” ——《华阳国志·蜀志》 “天下转漕,仰此一渠。”“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”

任务三[商业发展的突破]

(3)阅读下面两则材料并结合所学回答,宋朝商业发展有何突破?

“……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。” ——孟元老《东京梦华录》 《梦粱录》卷十三记载南宋首都临安“万物所聚,诸行百市”,“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”。

任务四[经济格局的演变]

(4)观察下面表格,据此回答我国古代经济格局发生了怎样的变化 结合所学说说发生这一变化的原因。

行业 发展成就

农业 长江下游和太湖流域一带成为著名的粮仓

手工业 纺织业 南方丝织业胜过北方

制瓷业 南宋制瓷业中心在江南地区

造船业 广州、泉州、明州造船业发达,领先世界

商业 纸币 世界上最早的纸币——交子,出现在四川

海外贸易 对外贸易的中心在南方地区

(5) 综合上述探究活动,说说影响经济发展的因素有哪些。

34.示意图具有简洁明了的特点,有利于知识的比较。以下是历史小组对本课重点内容的探究,回答问题。

〔环节———示意图介绍〕

〔环节二———表格内容探究〕

时间 事件

605年8月 坐船游江都(今扬州),次年四月才回到洛阳

608年 巡行至塞外

610年 从洛阳乘龙舟巡游江都

615年 又北巡长城,被突厥始毕可汗围困于雁门

616年 三游江都,日夜欢宴

618年 被叛军杀死

(1)上图是隋朝大运河示意图,请结合其中的文字谈谈你能获得哪些信息。

(2)上表内容记叙了隋朝一位皇帝的一些行踪,请你仔细阅读材料,指出其中的主人公是哪位皇帝,并归纳这位皇帝的统治特点。

35.阅读材料,回答问题。

材料一 图A隋朝大运河示意图

材料二 水激轮转,众筒兜水,次第下倾于岸上……以灌田稻,日夜不息,绝胜人力。

材料三

(1)图A是隋朝大运河示意图,请分别写出图中①②③在当时的名称。结合所学知识,简述隋朝大运河开通的意义

(2)材料二中的灌溉工具是什么?这一时期出现的另一种新的耕作工具是什么?材料二图片所示的是唐朝时期闻名中外的唐三彩,它的出现说明了什么

(3)材料三出现了当时世界上最早的纸币,请写出该纸币的名称和出现的地区,并分析纸币出现的原因。

答案解析部分

1.C

依据题干信息,结合所学知识可知,589年,隋文帝灭掉南方的陈朝,统一全国,结束了中国长达几百年的南北分裂局面,之后隋炀帝时开凿大运河,促进了南北地区政治、经济交流,故选项C符合题意;

A.都江堰,不符合题意;

B.灵渠,不符合题意;

D.长城,不符合题意;

故答案为:C。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,把它和课本所学知识结合进行分析理解回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项。

2.B

3.A

4.B

5.D

6.C

7.C

8.D

9.C

10.D

11.D

12.A

大运河的开凿,加强了南北地区政治、经济和文化交流,有利于巩固隋朝对全国的统治,A正确;

材料民谣虽然描述了隋炀帝为了看扬州的琼花而下江南,但这只是表面现象,并不是开凿大运河的真正目的,排除B;

“改善交通条件”,虽然开凿大运河确实有改善交通的作用,但这也不是隋炀帝开凿大运河的根本目的,排除C;

“削弱世家力量”与材料无关,排除D。

故答案为:A。

本题考查了隋朝大运河,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

13.A

依据题干信息,结合所学知识可知,581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,杨坚就是隋文帝;589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国;从605年起,隋炀帝陆续开凿了一条贯通南北的大运河;故选项A符合题意;

故答案为:A。

本题考查准确记忆。解答时,依据对基础知识的准确记忆来回答,重大事件的时间要牢记。

14.C

隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),全长2700多公里,是世界上最伟大的工程之一。按由北到南的顺序分为永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段。题干中隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过大运河的通济渠、邗沟两段,C项①③正确,符合题意;

ABD三项错误,不是隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过的路段,不符合题意;

故答案为C。

本题难度适中,考查隋朝大运河的知识。掌握大运河的四个河段和途经城市即可。

15.C

C:根据题干“尽道隋亡为此河”,图片中的“洛阳”、“涿郡”、“余杭”字样和结合所学可知,隋炀帝征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河,大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,可知题干的“此河”指的是隋朝大运河,大运河的开通加强了南北地区政治、经济和文化交流,C项符合题意;

A:589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国,南北的统一与大运河无关,A项不符合题意;

B:长安成为国际大都会是在唐朝,B项不符合题意;

D:南宋时完成了我国经济重心的南移,与大运河无关,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题考查隋朝大运河,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

16.B

题干关键信息“它仿佛一条巨龙盘踞在中华大地,一度承担着沟通南北的重担”,结合所学知识可知,它指的是隋朝开通的大运河。据此分析:

A项:根据所学知识可知,“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”体现的是民族之间的交流与融合,与大运河信息无关联,排除A;

B项:根据所学知识可知,隋朝大运动的开凿,加强了南北之间的政治、经济、文化交流,反映了古代中国人民高超的智慧,整个运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,所以“运河转漕达都京,策马春风堤上行”切合题意,故B项正确;

C项:根据所学知识可知,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,体现了范仲淹以天下为己任的家国情怀,与题干信息无关,排除C;

D项:根据所学知识可知,“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”,体现了文天祥的爱国情怀,与题干材料信息无关,排除D;

所以,B项符合题意,ACD不符合题意。

故答案为:B。

本题是基础理解运用性试题。主要考查学生的历史知识积累与题干材料运用分析,知识考点是隋朝大运动河,解答此题关键要有充实的历史知识储备,掌握古代民族融合、隋朝大运动、范仲淹、文天祥等人的相关史实,以此分析解读材料,逐项排除即可得出正确答案。

17.D

18.C

依据所学知识可知,隋朝的第二个皇帝隋炀帝,好大喜功,不恤民力,奢侈无度,在位期间,营建东都洛阳,开凿大运河,还多次乘龙舟沿大运河巡游,耗费大量人力和财力,有屡次发动战争,三次征辽东 ,致使民不聊生,社会矛盾激化,故选项C符合题意。

故答案为:C。

本题考查识记能力。解答时,依据题干信息“ 隋炀帝暴政 ”,结合所学知识,细心辨别题肢,找到最恰当的选项。

19.C

20.C

21.B

22.C

23.B

24.C

25.B

26.B

27.B

28.A

29.A

30.A

31.示例:图片序号:图2、图3.

观点:我国古代对外交流具有双向互鉴的作用。

论述:张骞通西域后,西汉开辟了沟通亚欧大陆的丝绸之路,丝绸之路成为古代东西方往来的大动脉,促进了我国于其他国家和地区的贸易文化交流;唐朝高僧玄奘西行天竺研习佛法,并携带大量佛经回国,促进佛教的发展;根据其口述而著的《大唐西域记》,记述了西域沿途的地理、历史和风俗情况,是研究中外交流的珍贵文献;唐朝鉴真东渡日本,传授佛经,传播我国优秀文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

结论:我国古代积极开展对外交流,传播中华优秀文化,推动世界文明的发展;同时,广泛吸收外来先进文化,促进我国社会的发展,说明我国古代对外交流具有双向互鉴的作用。

32.(1)人物:杨坚(或隋文帝)。意义:结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

(2)标志:隋炀帝时进士科的创立。特点:自由报考、不问出身贵贱、公开考试、考试内容广泛、以程文优劣为录取依据等。作用:为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

(3)目的:加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治。作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(4)根本原因:隋炀帝的残暴统治。特征:繁荣而短暂。

(1)结合所学知识可知,589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。隋的统一,结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

(2)隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生。根据材料二中的“隋唐科举制……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生‘皆怀牒(证件)自列于州县’的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容……一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途……”可知,科举制度具有自由报考、不问出身贵贱、公开考试、考试内容广泛、以程文优劣为录取依据等特点。材料二中“为草野寒酸之士开辟了登仕之途” 描述了科举制度的作用。

(3)为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。605年,隋炀帝下令开凿了大运河。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对中国以后经济的发展有重大意义。

(4)根据材料三“百役繁兴,六军不息,竭尽国力,大兴工役,唯其权力意志是用,根本不考虑民众的承受能力”可知,隋朝灭亡的根本原因是隋炀帝的残暴统治。581年隋朝建立,隋文帝在位时励精图治,出现了“开皇之治”的局面,618年隋朝灭亡,隋朝是繁荣而短暂的王朝。

故答案为:(1)人物:杨坚(或隋文帝)。意义:结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

(2)标志:隋炀帝时进士科的创立。特点:自由报考、不问出身贵贱、公开考试、考试内容广泛、以程文优劣为录取依据等。作用:为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

(3)目的:加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治。作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(4)根本原因:隋炀帝的残暴统治。特征:繁荣而短暂。

本题难度适中,考查隋朝的建立与统一、科举制、大运河、隋朝的灭亡等相关史实及学生的识记能力和分析问题的能力,理解并识记隋朝的建立与统一、科举制、大运河、隋朝的灭亡等相关史实。

33.(1)图一:曲辕犁,耕作;图二:筒车,灌溉;图三:秧马,拔秧。

(2)都江堰;大运河。 都江堰消除了岷江水患,灌溉了大片田地,使成都平原成为“天府之国”,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用。 大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对中国以后经济的发展有重大意义。

(3)宋朝商业发展已突破时间限制,有了夜市;宋朝的商业发展突破了坊市的限制。

(4)经济重心南移。北方战乱,南方相对稳定,北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术等。

(5)因素:水利工程、生产工具、经济政策、农业技术等。

(1)根据材料图片和结合所学可知,唐朝农民改进犁的构造,制成曲辕犁,提高了耕作效率和质量,图一是曲辕犁;唐朝发明了新的灌溉工具筒车,图二是筒车;宋朝人发明的是用于插秧和拔秧的工具秧马,提高了农业生产效率,图三是秧马。

(2)根据材料“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。”和结合所学可知,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,都江堰是一座综合性水利枢纽,消除了岷江水患,发挥了防洪、灌溉、水运等作用,使成都平原变成沃野,成为 “天府之国”,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用。根据材料“天下转漕,仰此一渠。”“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”和结合所学可知,605年,隋炀帝征发民工几百万,开通了一条贯通北起涿郡,南到余杭的大运河,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对中国以后经济的发展有重大意义。

(3)根据材料“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。”“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”可知,宋朝商业发展已突破时间限制,有了夜市;宋朝的商业发展突破了坊市的限制。

(4)根据表格可知,从唐朝中期开始的经济重心南移,到南宋时最后完成,表格反映了我国古代经济格局发生的变化是经济重心南移。结合所学可知,我国古代经济重心南移的原因是北方战乱,南方相对稳定,北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术等。

(5)综合上述材料可知,水利工程、生产工具、经济政策、农业技术等是影响经济发展的因素。

故答案为:

(1)名称及用途:图一:曲辕犁,耕作;图二:筒车,灌溉;图三:秧马,拔秧。

(2)水利工程:都江堰;大运河。作用:都江堰消除了岷江水患,灌溉了大片田地,使成都平原成为“天府之国”,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对中国以后经济的发展有重大意义。

(3)突破:宋朝商业发展已突破时间限制,有了夜市;宋朝的商业发展突破了坊市的限制。

(4)变化:经济重心南移。原因:北方战乱,南方相对稳定,北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术等。

(5)因素:水利工程、生产工具、经济政策、农业技术等。

本题以四则图文材料为依托,考查农业生产工具的改进、都江堰和大运河、宋朝商业的发展、经济重心南移、影响经济发展的因素,考查学生阅读史料、获取与解读、调动与运用知识等能力,解题时要注意题干中的关键,从材料中找出关键句子,对这些语句进行分析,把它和课本所学结合回答。

34.(1)获得的信息主要有:大运河的流向、长度、南北起止点和中心、大运河共分为四段、每段的沟通城市(河流)等。

(2)隋炀帝。

特点:不顾人民利益,统治残暴。

(1)根据隋朝大运河示意图,结合其中的文字能从中获得的信息有大运河的流向、长度、南北起止点和中心、大运河共分为四段、每段的沟通城市(河流)等。

(2)根据上述表格内容,结合时间和事件可以确定主人公是隋炀帝。根据从其统治内容和统治时限上归纳,隋炀帝统治残暴的特点是不顾人民利益,统治残暴。

本题主要考查了大运河相关知识,识记大运河开通的历史意义。

35.(1)名称:①洛阳;②涿郡;③长安。

意义:加强了南北地区政治、经济和文化的交流。

(2)灌溉工具:筒车。

耕作工具:曲辕犁。

说明了:唐朝手工业发达,陶瓷器生产水平很高。

(3)名称:“交子”。

地区:四川地区。

原因:商品经济的发展;金属货币难以携带。

17 大运河的开通

一、单选题

1.它对中国长期的政治统一起了重要作用,它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中,南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它。文中的“它”是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.长城

2.电视专题片《话说运河》有句解说词:“阳刚的一撇是万里长城,阴柔的一捺是京杭运河,这才是一个顶天立地,有血气、有温情的中国人”。那么构成“人”字的这“一捺”的重要作用是( )

A.便于军事力量调控 B.促进南北经济的发展

C.便于帝王南巡游玩 D.解决了北方缺水问题

3.开凿了以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭的大运河,最终暴政而亡的朝代是( )

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

4.隋朝大运河的中心是( )

A.长安 B.洛阳 C.咸阳 D.江都

5.605年隋炀帝下令修整了邗沟,开挖了通济渠,608年开挖了永济渠, 610年修整了江南河,仅用五年时间,连接海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系的大运河得以贯通。大运河的开凿( )

A.用于战略防御 B.发展对外贸易

C.推动国家统一 D.促进南北交通

6.到隋唐时,东南财赋为关中依仗,扬州富庶甲天下,有“扬一益二”之称。为了转运扬州等地物资,满足中央政府的需求,当时朝廷采取的方法是( )

A.修建弛道 B.开凿灵渠 C.开通大运河 D.修筑长城

7.某学校开展“淮安——运河之都”的展览会,王同学作为材料收集者,他最应该收取的资料是( )

A.通济渠段 B.永济渠段 C.邗沟段 D.江南河段

8.隋朝开通的大运河对中国的经济文化产生了重要的影响,大运河的中心是( )

A.长安 B.涿郡 C.余杭 D.洛阳

9.有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽然短暂却光芒四射。”下列对“光芒四射”的理解,不准确的是

A.开通了大运河

B.创立进士科,正式确立了科举制

C.营建东都洛阳、巡游江南、三次征辽东等

D.结束南朝和北朝的分裂局面,统一全国

10.易中天在《中华史:隋唐定局》中这样评价隋炀帝,“为民族建立了千秋伟业,为自己留下了万古骂名”。下面可以佐证这一观点的史事是隋炀帝( )

A.统一全国 B.北击匈奴 C.创立科举 D.开凿运河

11.我国古代有这样一项工程,它的完工使国家南北的交通更加便利,有利于南北商人运输货物。这项工程是( )

A.秦国都江堰 B.明长城 C.秦朝灵渠 D.隋朝大运河

12.曾有民谣唱道:“运河水,荡悠悠,隋炀皇帝下扬州。一心只把琼花看,万里江山一旦丢。”但隋炀皇帝开凿大运河的真正目的是( )

A.巩固隋朝统治 B.到扬州看琼花

C.改善交通条件 D.削弱世家力量

13.下图是隋朝重大历史事件的时间轴,图中的①②③代表相关的历史事件,按事件发生的先后顺序排列,正确的一项是 ( )

A.①建立隋朝 ②灭亡陈朝 ③开凿运河

B.①灭亡陈朝 ②建立隋朝 ③开凿运河

C.①开凿运河 ②建立隋朝 ③灭亡陈朝

D.①建立隋朝 ②开凿运河 ③灭亡陈朝

14.“运河水,荡悠悠,隋炀皇帝下扬州。一心只把琼花看,万里江山一旦丢。”隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过大运河的哪几段( )

①通济渠 ②永济渠 ③邗沟 ④江南河

A.①②③ B.②③④ C.①③ D.①④

15.“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”。“此河”(如下图)的开凿( )

A.促进了南北的统一

B.使长安成为国际大都会

C.加强了南北地区的政治、经济和文化交流

D.完成了我国经济重心的南移

16.有人说,它仿佛一条巨龙盘踞在中华大地,一度承担着沟通南北的重担;它属于独一无二的文化遗产,沉淀了兴衰更迭的家国记忆,汇聚了千百年来劳动人民的无穷智慧与力量。以下体现该内容的是( )

A.胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊

B.运河转漕达都京,策马春风堤上行

C.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

D.人生自古谁无死?留取丹心照汗青

17.隋朝末年,有位商人欲通过大运河从余杭运送一批粮食到洛阳,其先后要经过

A.江南河→邗沟 B.邗沟→江南河→通济渠

C.江南河→邗沟→永济渠 D.江南河→邗沟→通济渠

18.下列有关隋炀帝暴政的表述中,正确的一组是( )

①营建东都洛阳 ②开凿大运河 ③乘龙舟沿大运河巡游 ④正式确立科举制度 ⑤三次征辽东

A.①②③④ B.②③④⑤ C.①②③⑤ D.①③④⑤

19.“炀帝此举,为其国促数年之祚(国运),而为后世开万世之利,可谓不仁而有功者矣“炀帝此举”是指( )

A.建立了隋朝 B.营建东都洛阳

C.开通大运河 D.创立殿试制度

20.“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博(丰厚)哉。”这反映出隋朝大运河( )

A.巩固了隋朝统治 B.加速了隋朝的灭亡

C.促进了经济交流 D.结束了南北的分裂

21.隋朝虽短暂,但却给后世留下了很多遗产。如图所示水利工程的主要作用是( )

A.加强了对边疆的管辖 B.促进了南北经济交流

C.有利于实现南北统一 D.促进了中外文化交往

22.唐代诗人皮日休曾评价大运河说:“在隋之民,不胜其害也;在唐之民,不胜其利也。”以下诗句中和此观点相同的一项是( )

A.千里长河一旦开,亡隋波浪九天来

B.但求死看扬州月,不愿生归驾九龙

C.尽到隋亡为此河,至今千里赖通波

D.东南四十三州地,取尽膏脂看此河

23.位于扬州三湾风景区的专题性博物馆是( )

A.中国雕版印刷博物馆 B.扬州中国大运河博物馆

C.马可·波罗纪念馆 D.扬州博物馆

24.隋唐大运河南段江南河的开通,使运河端点城市杭州成为沟通南北的重要枢纽,呈现出“灯火家家市,笙歌处处楼”的繁华景象。这反映出大运河的开通( )

A.巩固了全国统治 B.加速了南北交流

C.繁荣了沿岸城镇 D.开创了盛世局面

25.初步掌握识别历史地图的方法是“时空观念”的素养要求。如图为古代世界上最长的运河,促进了南北经济和文化交流。与其相关的历史人物是( )

A.隋文帝 B.隋炀帝 C.唐高祖 D.唐玄宗

26.大运河在古代中国起着贯通南北的重要作用,它的开凿极大沟通了南北政治、经济和文化交流。其中沟通黄河与淮水的是( )

A.永济渠 B.通济渠 C.邗沟 D.江南河

27.《中国大运河申遗文本》对中国大运河的价值是这样表述的:“中国大运河是世界上一个确保粮食运输安全,以达到稳定政权、维持帝国统一的目的,由国家投资开凿、国家管理的巨大运河工程体系。”符合上述材料的是( )

A.大运河的修建耗费了大量人力物力最终导致了隋朝短暂而亡

B.隋朝大运河加强了南北的政治经济文化联系维护了国家统一

C.加强南北粮食运输安全是隋炀帝开凿大运河的最终目的

D.大运河是世界上唯一一个国家投资开凿管理的运河工程

28.大运河是中国东部平原上的伟大工程。它因地制宜,贯通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系和沿线天然湖泊的人工运河,成功实现沟通南北、连接经济腹地与政治中心的功能。这体现了( )

A.人与自然和谐的生态文明观 B.江南地区不断开发的历史趋势

C.大运河对巩固政权的重要性 D.经济重心不断南移的历史过程

29.下图为中国古代某一重大工程。它的开通( )

A.加强了南北经济文化交流 B.完成了经济重心的南移

C.促使了成都平原成为沃野 D.保证了隋朝的政治稳定

30.隋朝建立后,关中和河洛地区的物资不足以满足中央政府的需要。为巩固政权,加强东都洛阳与江南地区的联系,隋朝采取的措施是( )

A.开通大运河 B.厉行节俭 C.开科取士 D.三征辽东

二、材料分析题

31.阅读材料,完成下面要求。

注:图1:隋朝大运河是古代世界上最长的运河,是在已有的天然河道和古运河基础上开凿的。它利用了黄河南北水流的自然地形越势。图2:贞观初年,玄奘经过4年的长途跋涉到达天竺。10多年后,他携带大量佛经回到长安。图3:鉴真历经12年,终于成功东渡日本。鉴真师徒用汉语讲读经书,使汉语广泛地渗入日本的社会生活。图4:北京城根据我国北方建筑避寒采光的习惯,规划房屋的朝向。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》等

阅读以上材料,选择图1至图4中的两个历史现象或事件(写出两幅图片的序号即可),确定观点,并结合材料和所学知识加以论述。(示例除外);(要求:观点明确,论述史论结合,条理清楚)

示例:图片序号:图1、图4。

观点:我国古代重大工程成就体现了中央集权的制度优势。

论述:战国时期,秦国商鞅变法确立了中央集权,蜀郡郡守李冰主持修建大型水利工程都江堰,使成都平原成为“天府之国”;隋统一全国后,中央集权得到加强,隋炀帝下令开凿大运河,加强了南北地区政治、经济和文化交流;明朝时期,统一的多民族的中央集权国家得到巩固和发展,明朝政府大规模营建北京城,雄伟壮丽的紫禁城成为当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群。

结论:我国古代中央集权制度的建立和发展,可以集中国家的人力、物力和财力,为重大工程建设提供制度保障,体现了中央集权的制度优势。

32.阅读下列材料,结合所学完成下列问题。

【南北统一】

材料一

公元6世纪80年代,在结束了200多年的分裂局面后,中国又一次走向统一,同时中国也迎来了一个繁荣与开放的时代……

【制度创新】

材料二 隋唐科举制……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容……一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途……

——杨齐福《科举制度与近代文化》

【身死国灭】

材料三 百役繁兴,六军不息,竭尽国力,大兴工役,唯其权力意志是用,根本不考虑民众的承受能力。

——袁刚《暴君隋炀帝评价的论辩——关于暴君之暴的政治分析》

(1)谁完成了材料一中的“中国又一次走向统一”?这次统一有什么意义?

(2)科举制正式确立的标志是什么?依据材料二归纳科举制度的特点。找出描述科举制度作用的句子。

(3)【建筑奇迹】

结合所学知识指出隋炀帝开通大运河的目的和作用。

(4)依据材料三指出隋朝灭亡的根本原因。综合以上内容探究隋朝有什么特征?

33.新考向项目式学习[2023 山西晋中期中]社会经济的发展需要多种因素的推动。李老师以“影响经济发展的因素”为主题设计了下面的学习任务单,请你一起参与完成相关学习任务。

任务一[生产工具的革新]

(1)依据图片写出下列生产工具的名称及用途。

任务二[水利工程的兴建]

(2)写出下面两则材料中水利工程的名称,并依据材料说说它们的作用。

“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。” ——《华阳国志·蜀志》 “天下转漕,仰此一渠。”“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”

任务三[商业发展的突破]

(3)阅读下面两则材料并结合所学回答,宋朝商业发展有何突破?

“……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。” ——孟元老《东京梦华录》 《梦粱录》卷十三记载南宋首都临安“万物所聚,诸行百市”,“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”。

任务四[经济格局的演变]

(4)观察下面表格,据此回答我国古代经济格局发生了怎样的变化 结合所学说说发生这一变化的原因。

行业 发展成就

农业 长江下游和太湖流域一带成为著名的粮仓

手工业 纺织业 南方丝织业胜过北方

制瓷业 南宋制瓷业中心在江南地区

造船业 广州、泉州、明州造船业发达,领先世界

商业 纸币 世界上最早的纸币——交子,出现在四川

海外贸易 对外贸易的中心在南方地区

(5) 综合上述探究活动,说说影响经济发展的因素有哪些。

34.示意图具有简洁明了的特点,有利于知识的比较。以下是历史小组对本课重点内容的探究,回答问题。

〔环节———示意图介绍〕

〔环节二———表格内容探究〕

时间 事件

605年8月 坐船游江都(今扬州),次年四月才回到洛阳

608年 巡行至塞外

610年 从洛阳乘龙舟巡游江都

615年 又北巡长城,被突厥始毕可汗围困于雁门

616年 三游江都,日夜欢宴

618年 被叛军杀死

(1)上图是隋朝大运河示意图,请结合其中的文字谈谈你能获得哪些信息。

(2)上表内容记叙了隋朝一位皇帝的一些行踪,请你仔细阅读材料,指出其中的主人公是哪位皇帝,并归纳这位皇帝的统治特点。

35.阅读材料,回答问题。

材料一 图A隋朝大运河示意图

材料二 水激轮转,众筒兜水,次第下倾于岸上……以灌田稻,日夜不息,绝胜人力。

材料三

(1)图A是隋朝大运河示意图,请分别写出图中①②③在当时的名称。结合所学知识,简述隋朝大运河开通的意义

(2)材料二中的灌溉工具是什么?这一时期出现的另一种新的耕作工具是什么?材料二图片所示的是唐朝时期闻名中外的唐三彩,它的出现说明了什么

(3)材料三出现了当时世界上最早的纸币,请写出该纸币的名称和出现的地区,并分析纸币出现的原因。

答案解析部分

1.C

依据题干信息,结合所学知识可知,589年,隋文帝灭掉南方的陈朝,统一全国,结束了中国长达几百年的南北分裂局面,之后隋炀帝时开凿大运河,促进了南北地区政治、经济交流,故选项C符合题意;

A.都江堰,不符合题意;

B.灵渠,不符合题意;

D.长城,不符合题意;

故答案为:C。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,把它和课本所学知识结合进行分析理解回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项。

2.B

3.A

4.B

5.D

6.C

7.C

8.D

9.C

10.D

11.D

12.A

大运河的开凿,加强了南北地区政治、经济和文化交流,有利于巩固隋朝对全国的统治,A正确;

材料民谣虽然描述了隋炀帝为了看扬州的琼花而下江南,但这只是表面现象,并不是开凿大运河的真正目的,排除B;

“改善交通条件”,虽然开凿大运河确实有改善交通的作用,但这也不是隋炀帝开凿大运河的根本目的,排除C;

“削弱世家力量”与材料无关,排除D。

故答案为:A。

本题考查了隋朝大运河,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

13.A

依据题干信息,结合所学知识可知,581年,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,杨坚就是隋文帝;589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国;从605年起,隋炀帝陆续开凿了一条贯通南北的大运河;故选项A符合题意;

故答案为:A。

本题考查准确记忆。解答时,依据对基础知识的准确记忆来回答,重大事件的时间要牢记。

14.C

隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),全长2700多公里,是世界上最伟大的工程之一。按由北到南的顺序分为永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段。题干中隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过大运河的通济渠、邗沟两段,C项①③正确,符合题意;

ABD三项错误,不是隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过的路段,不符合题意;

故答案为C。

本题难度适中,考查隋朝大运河的知识。掌握大运河的四个河段和途经城市即可。

15.C

C:根据题干“尽道隋亡为此河”,图片中的“洛阳”、“涿郡”、“余杭”字样和结合所学可知,隋炀帝征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河,大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,可知题干的“此河”指的是隋朝大运河,大运河的开通加强了南北地区政治、经济和文化交流,C项符合题意;

A:589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国,南北的统一与大运河无关,A项不符合题意;

B:长安成为国际大都会是在唐朝,B项不符合题意;

D:南宋时完成了我国经济重心的南移,与大运河无关,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题考查隋朝大运河,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

16.B

题干关键信息“它仿佛一条巨龙盘踞在中华大地,一度承担着沟通南北的重担”,结合所学知识可知,它指的是隋朝开通的大运河。据此分析:

A项:根据所学知识可知,“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”体现的是民族之间的交流与融合,与大运河信息无关联,排除A;

B项:根据所学知识可知,隋朝大运动的开凿,加强了南北之间的政治、经济、文化交流,反映了古代中国人民高超的智慧,整个运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,所以“运河转漕达都京,策马春风堤上行”切合题意,故B项正确;

C项:根据所学知识可知,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,体现了范仲淹以天下为己任的家国情怀,与题干信息无关,排除C;

D项:根据所学知识可知,“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”,体现了文天祥的爱国情怀,与题干材料信息无关,排除D;

所以,B项符合题意,ACD不符合题意。

故答案为:B。

本题是基础理解运用性试题。主要考查学生的历史知识积累与题干材料运用分析,知识考点是隋朝大运动河,解答此题关键要有充实的历史知识储备,掌握古代民族融合、隋朝大运动、范仲淹、文天祥等人的相关史实,以此分析解读材料,逐项排除即可得出正确答案。

17.D

18.C

依据所学知识可知,隋朝的第二个皇帝隋炀帝,好大喜功,不恤民力,奢侈无度,在位期间,营建东都洛阳,开凿大运河,还多次乘龙舟沿大运河巡游,耗费大量人力和财力,有屡次发动战争,三次征辽东 ,致使民不聊生,社会矛盾激化,故选项C符合题意。

故答案为:C。

本题考查识记能力。解答时,依据题干信息“ 隋炀帝暴政 ”,结合所学知识,细心辨别题肢,找到最恰当的选项。

19.C

20.C

21.B

22.C

23.B

24.C

25.B

26.B

27.B

28.A

29.A

30.A

31.示例:图片序号:图2、图3.

观点:我国古代对外交流具有双向互鉴的作用。

论述:张骞通西域后,西汉开辟了沟通亚欧大陆的丝绸之路,丝绸之路成为古代东西方往来的大动脉,促进了我国于其他国家和地区的贸易文化交流;唐朝高僧玄奘西行天竺研习佛法,并携带大量佛经回国,促进佛教的发展;根据其口述而著的《大唐西域记》,记述了西域沿途的地理、历史和风俗情况,是研究中外交流的珍贵文献;唐朝鉴真东渡日本,传授佛经,传播我国优秀文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

结论:我国古代积极开展对外交流,传播中华优秀文化,推动世界文明的发展;同时,广泛吸收外来先进文化,促进我国社会的发展,说明我国古代对外交流具有双向互鉴的作用。

32.(1)人物:杨坚(或隋文帝)。意义:结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

(2)标志:隋炀帝时进士科的创立。特点:自由报考、不问出身贵贱、公开考试、考试内容广泛、以程文优劣为录取依据等。作用:为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

(3)目的:加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治。作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(4)根本原因:隋炀帝的残暴统治。特征:繁荣而短暂。

(1)结合所学知识可知,589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。隋的统一,结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

(2)隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生。根据材料二中的“隋唐科举制……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生‘皆怀牒(证件)自列于州县’的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容……一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途……”可知,科举制度具有自由报考、不问出身贵贱、公开考试、考试内容广泛、以程文优劣为录取依据等特点。材料二中“为草野寒酸之士开辟了登仕之途” 描述了科举制度的作用。

(3)为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。605年,隋炀帝下令开凿了大运河。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对中国以后经济的发展有重大意义。

(4)根据材料三“百役繁兴,六军不息,竭尽国力,大兴工役,唯其权力意志是用,根本不考虑民众的承受能力”可知,隋朝灭亡的根本原因是隋炀帝的残暴统治。581年隋朝建立,隋文帝在位时励精图治,出现了“开皇之治”的局面,618年隋朝灭亡,隋朝是繁荣而短暂的王朝。

故答案为:(1)人物:杨坚(或隋文帝)。意义:结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

(2)标志:隋炀帝时进士科的创立。特点:自由报考、不问出身贵贱、公开考试、考试内容广泛、以程文优劣为录取依据等。作用:为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

(3)目的:加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治。作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(4)根本原因:隋炀帝的残暴统治。特征:繁荣而短暂。

本题难度适中,考查隋朝的建立与统一、科举制、大运河、隋朝的灭亡等相关史实及学生的识记能力和分析问题的能力,理解并识记隋朝的建立与统一、科举制、大运河、隋朝的灭亡等相关史实。

33.(1)图一:曲辕犁,耕作;图二:筒车,灌溉;图三:秧马,拔秧。

(2)都江堰;大运河。 都江堰消除了岷江水患,灌溉了大片田地,使成都平原成为“天府之国”,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用。 大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对中国以后经济的发展有重大意义。

(3)宋朝商业发展已突破时间限制,有了夜市;宋朝的商业发展突破了坊市的限制。

(4)经济重心南移。北方战乱,南方相对稳定,北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术等。

(5)因素:水利工程、生产工具、经济政策、农业技术等。

(1)根据材料图片和结合所学可知,唐朝农民改进犁的构造,制成曲辕犁,提高了耕作效率和质量,图一是曲辕犁;唐朝发明了新的灌溉工具筒车,图二是筒车;宋朝人发明的是用于插秧和拔秧的工具秧马,提高了农业生产效率,图三是秧马。

(2)根据材料“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。”和结合所学可知,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,都江堰是一座综合性水利枢纽,消除了岷江水患,发挥了防洪、灌溉、水运等作用,使成都平原变成沃野,成为 “天府之国”,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用。根据材料“天下转漕,仰此一渠。”“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”和结合所学可知,605年,隋炀帝征发民工几百万,开通了一条贯通北起涿郡,南到余杭的大运河,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对中国以后经济的发展有重大意义。

(3)根据材料“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。”“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”可知,宋朝商业发展已突破时间限制,有了夜市;宋朝的商业发展突破了坊市的限制。

(4)根据表格可知,从唐朝中期开始的经济重心南移,到南宋时最后完成,表格反映了我国古代经济格局发生的变化是经济重心南移。结合所学可知,我国古代经济重心南移的原因是北方战乱,南方相对稳定,北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术等。

(5)综合上述材料可知,水利工程、生产工具、经济政策、农业技术等是影响经济发展的因素。

故答案为:

(1)名称及用途:图一:曲辕犁,耕作;图二:筒车,灌溉;图三:秧马,拔秧。

(2)水利工程:都江堰;大运河。作用:都江堰消除了岷江水患,灌溉了大片田地,使成都平原成为“天府之国”,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对中国以后经济的发展有重大意义。

(3)突破:宋朝商业发展已突破时间限制,有了夜市;宋朝的商业发展突破了坊市的限制。

(4)变化:经济重心南移。原因:北方战乱,南方相对稳定,北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术等。

(5)因素:水利工程、生产工具、经济政策、农业技术等。

本题以四则图文材料为依托,考查农业生产工具的改进、都江堰和大运河、宋朝商业的发展、经济重心南移、影响经济发展的因素,考查学生阅读史料、获取与解读、调动与运用知识等能力,解题时要注意题干中的关键,从材料中找出关键句子,对这些语句进行分析,把它和课本所学结合回答。

34.(1)获得的信息主要有:大运河的流向、长度、南北起止点和中心、大运河共分为四段、每段的沟通城市(河流)等。

(2)隋炀帝。

特点:不顾人民利益,统治残暴。

(1)根据隋朝大运河示意图,结合其中的文字能从中获得的信息有大运河的流向、长度、南北起止点和中心、大运河共分为四段、每段的沟通城市(河流)等。

(2)根据上述表格内容,结合时间和事件可以确定主人公是隋炀帝。根据从其统治内容和统治时限上归纳,隋炀帝统治残暴的特点是不顾人民利益,统治残暴。

本题主要考查了大运河相关知识,识记大运河开通的历史意义。

35.(1)名称:①洛阳;②涿郡;③长安。

意义:加强了南北地区政治、经济和文化的交流。

(2)灌溉工具:筒车。

耕作工具:曲辕犁。

说明了:唐朝手工业发达,陶瓷器生产水平很高。

(3)名称:“交子”。

地区:四川地区。

原因:商品经济的发展;金属货币难以携带。

同课章节目录