河北省2025年中考历史专项冲刺练习:18 贞观之治 (含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省2025年中考历史专项冲刺练习:18 贞观之治 (含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 333.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

河北省2025年中考历史专项冲刺练习

18 贞观之治

一、单选题

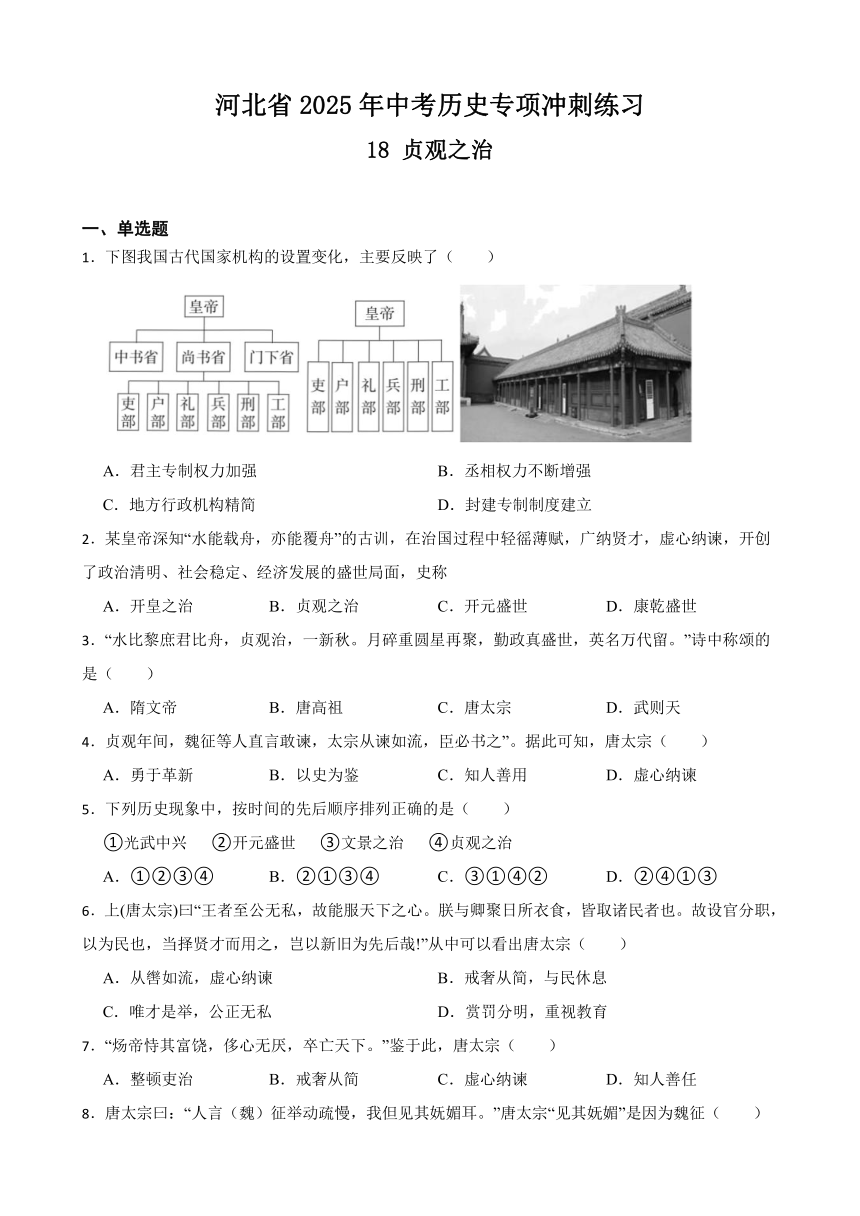

1.下图我国古代国家机构的设置变化,主要反映了( )

A.君主专制权力加强 B.丞相权力不断增强

C.地方行政机构精简 D.封建专制制度建立

2.某皇帝深知“水能载舟,亦能覆舟”的古训,在治国过程中轻徭薄赋,广纳贤才,虚心纳谏,开创了政治清明、社会稳定、经济发展的盛世局面,史称

A.开皇之治 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

3.“水比黎庶君比舟,贞观治,一新秋。月碎重圆星再聚,勤政真盛世,英名万代留。”诗中称颂的是( )

A.隋文帝 B.唐高祖 C.唐太宗 D.武则天

4.贞观年间,魏征等人直言敢谏,太宗从谏如流,臣必书之”。据此可知,唐太宗( )

A.勇于革新 B.以史为鉴 C.知人善用 D.虚心纳谏

5.下列历史现象中,按时间的先后顺序排列正确的是( )

①光武中兴 ②开元盛世 ③文景之治 ④贞观之治

A.①②③④ B.②①③④ C.③①④② D.②④①③

6.上(唐太宗)曰“王者至公无私,故能服天下之心。朕与卿聚日所衣食,皆取诸民者也。故设官分职,以为民也,当择贤才而用之,岂以新旧为先后哉!”从中可以看出唐太宗( )

A.从辔如流,虚心纳谏 B.戒奢从简,与民休息

C.唯才是举,公正无私 D.赏罚分明,重视教育

7.“炀帝恃其富饶,侈心无厌,卒亡天下。”鉴于此,唐太宗( )

A.整顿吏治 B.戒奢从简 C.虚心纳谏 D.知人善任

8.唐太宗曰:“人言(魏)征举动疏慢,我但见其妩媚耳。”唐太宗“见其妩媚”是因为魏征( )

A.善于谋略 B.敢于决断 C.直言敢谏 D.主持变法

9.在学习隋朝历史后,同学们开展了主题探究活动,活动中不应该出现的内容是( )

A.科举制的创立 B.开通大运河

C.“贞观之治” D.三省六部制

10.如表可用来说明唐朝的兴盛得益于( )

时期 唐太宗时期 武则天时期 唐玄宗时期

政治措施 完善三省六部制 创立殿试制度 改革税制和兵制

A.皇权的平稳更替 B.经济的繁荣兴盛

C.制度的创新发展 D.开放的社会风气

11.专制主义中央集权制度自产生以来,封建帝王采取多种措施不断强化与完善。下列加强专制主义中央集权的措施,按时间先后顺序排列正确的是( )

①汉武帝实行“推恩”政策和设置刺史制度

②唐太宗完善三省六部制

③宋太祖设转运使将地方财赋转运到中央

④忽必烈在地方实行行省制

A.①②③④ B.②①④③ C.③①②④ D.④③②①

12.他统治时期,政治比较清明,经济得到进一步发展,出现了“贞观之治”的局面。他是( )

A.唐高祖 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

13.明清之际思想家王夫之在评价贞观时期人才济济的盛况时说:“唐多能臣,前有汉,后有宋,皆不所逮”。被唐太宗视为“镜子”的大臣是( )

A.房玄龄 B.杜如晦 C.魏征 D.秦琼

14.唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,腹饱而身毙。”唐朝的革新措施与这一理念相吻合的是( )

A.进一步完善三省六部制 B.减轻人民劳役负担

C.创立殿试制度选拔人才 D.严格考察官吏政绩

15.魏徵当过道士,原系太子李建成旧臣,曾议请谋杀太宗;尉迟恭做过铁匠,又是降将,但都受到重用。这表明唐太宗主张( )

A.平定外患 B.完善科举 C.选贤任能 D.任人唯亲

16.如果把“科举制”“贞观之治”“开元盛世”“遣唐使和鉴真东渡”整合为一个学习单元,符合这一单元内容的主题是

A.国家的产生和统一 B.繁荣与开放的时代

C.民族关系发展和社会变化 D.统一多民族国家的巩固与发展

17.乾隆曾说:“唐贞观,太宗以英武之资,能用贤良之士……盖自三代以下,能用贤纳谏而治天下者,未有如此之盛焉。”据此可知,乾隆认为“贞观之治”出现的原因是唐太宗( )

A.减轻劳役 B.发展科举 C.虚心纳谏 D.勤于政事

18.以下是樊树志《国史十六讲》描述某时期的关键词:“开皇之治”“李世民与武则天”“盛唐:海纳百川的博大胸怀”“东西方文明的交汇中心——长安”。这一时期的阶段特征是( )

A.早期国家与社会变革 B.盛唐气象与对外交流

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

19.为了让学生更好地了解中国古代盛世,邹老师做出如下思维导图帮助学生学习,下面“?”处应该填写的内容是( )

A.手工业发展迅速 B.统治者励精图治

C.科举制广纳贤才 D.各民族交往密切

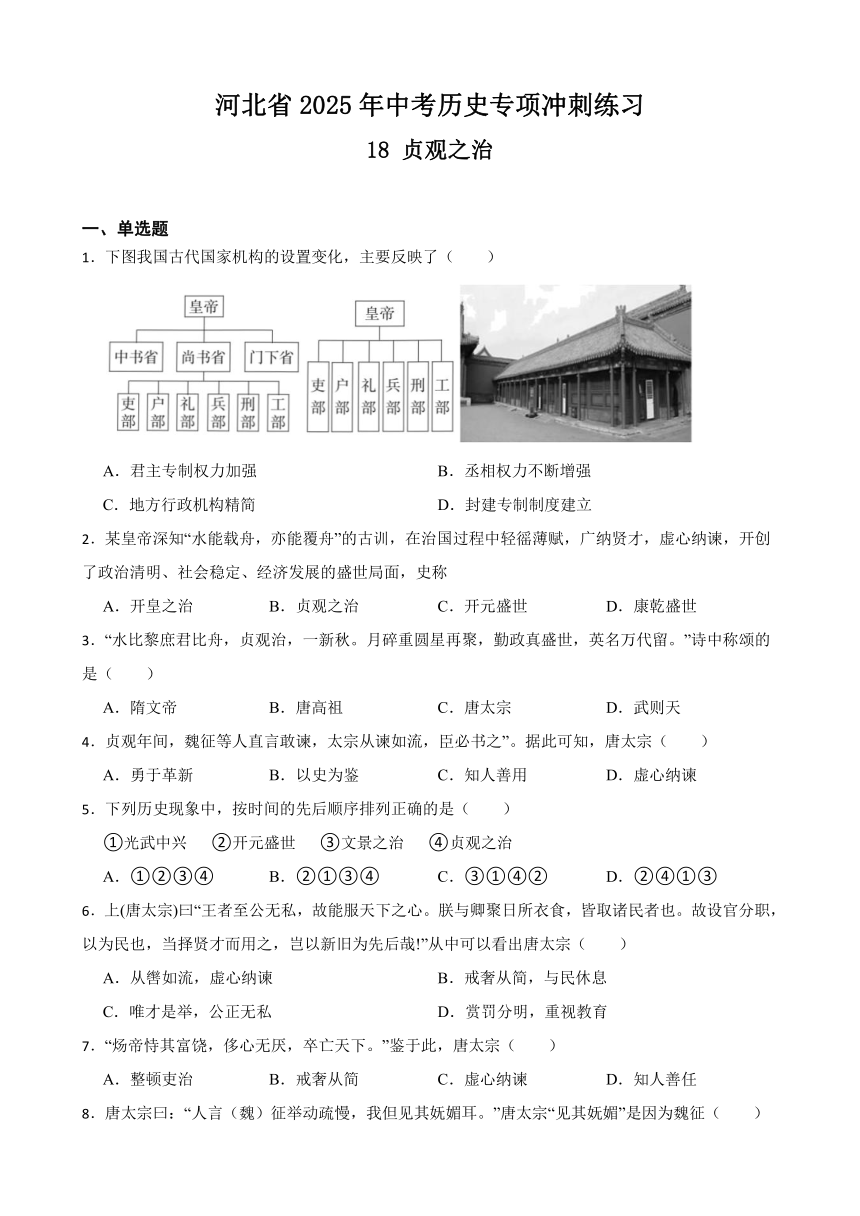

20.下图是某一朝代的中央官制示意图。该朝代是( )

A.秦朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

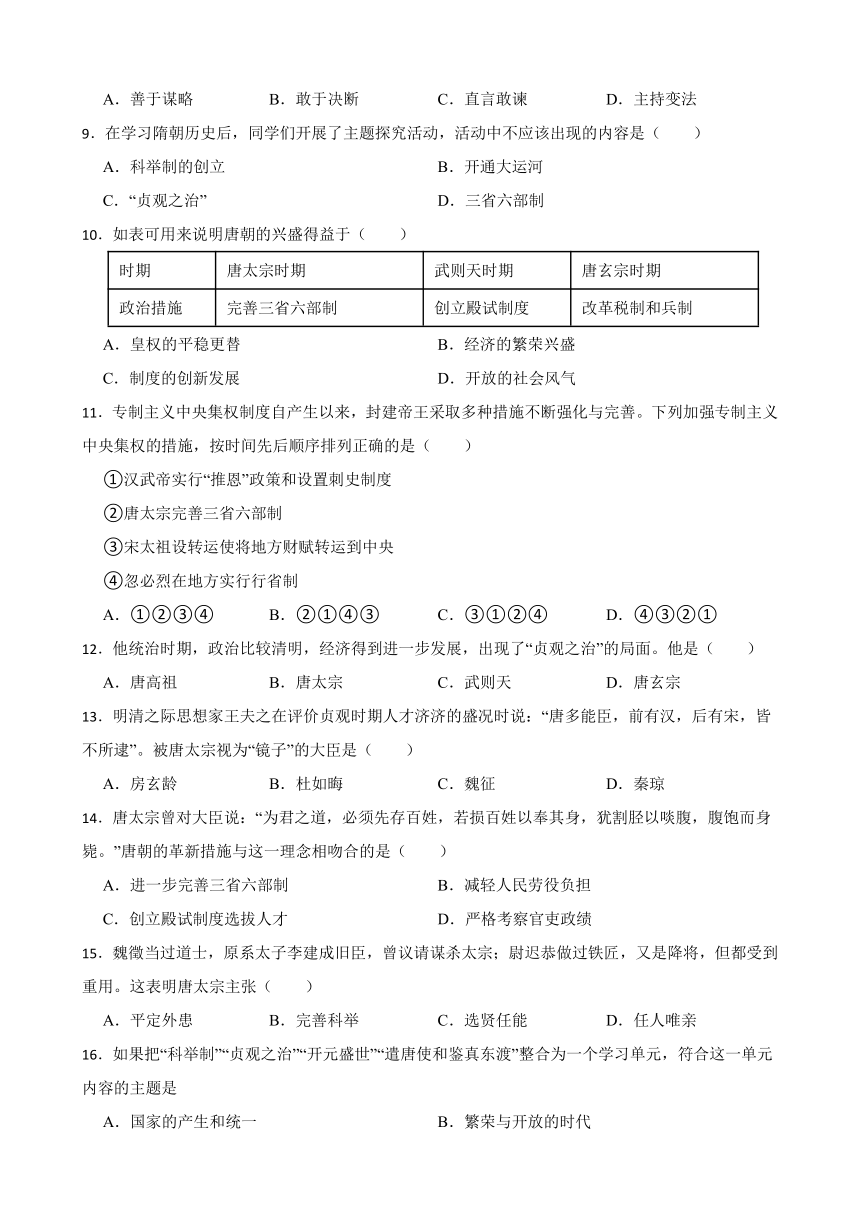

21.如图是隋唐时期中央官制示意图。图中空白方框处应填( )

A.监察制度 B.三省六部制 C.中书门下制 D.九品中正制

22.毛泽东在《沁园春·雪》中写到:“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。”历史上,秦皇汉武、唐宗宋祖均是具有雄才伟略的封建帝王,他们( )

A.都是开国皇帝并完善科举制度 B.都开创了封建社会的盛世局面

C.都实施了“重文轻武”的政策 D.都采取了强化中央集权的措施

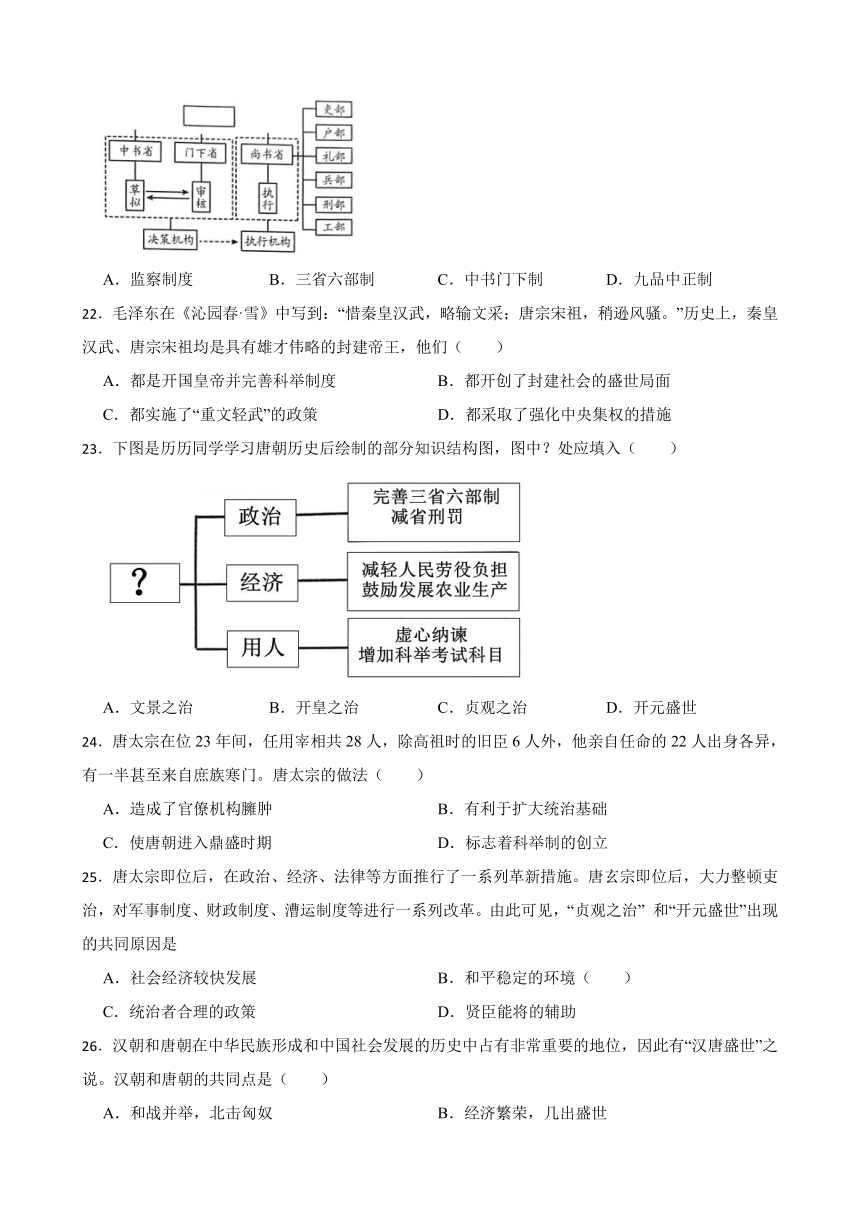

23.下图是历历同学学习唐朝历史后绘制的部分知识结构图,图中?处应填入( )

A.文景之治 B.开皇之治 C.贞观之治 D.开元盛世

24.唐太宗在位23年间,任用宰相共28人,除高祖时的旧臣6人外,他亲自任命的22人出身各异,有一半甚至来自庶族寒门。唐太宗的做法( )

A.造成了官僚机构臃肿 B.有利于扩大统治基础

C.使唐朝进入鼎盛时期 D.标志着科举制的创立

25.唐太宗即位后,在政治、经济、法律等方面推行了一系列革新措施。唐玄宗即位后,大力整顿吏治,对军事制度、财政制度、漕运制度等进行一系列改革。由此可见,“贞观之治” 和“开元盛世”出现的共同原因是

A.社会经济较快发展 B.和平稳定的环境( )

C.统治者合理的政策 D.贤臣能将的辅助

26.汉朝和唐朝在中华民族形成和中国社会发展的历史中占有非常重要的地位,因此有“汉唐盛世”之说。汉朝和唐朝的共同点是( )

A.和战并举,北击匈奴 B.经济繁荣,几出盛世

C.罢黜百家,尊崇儒术 D.科举兴盛,任人唯贤

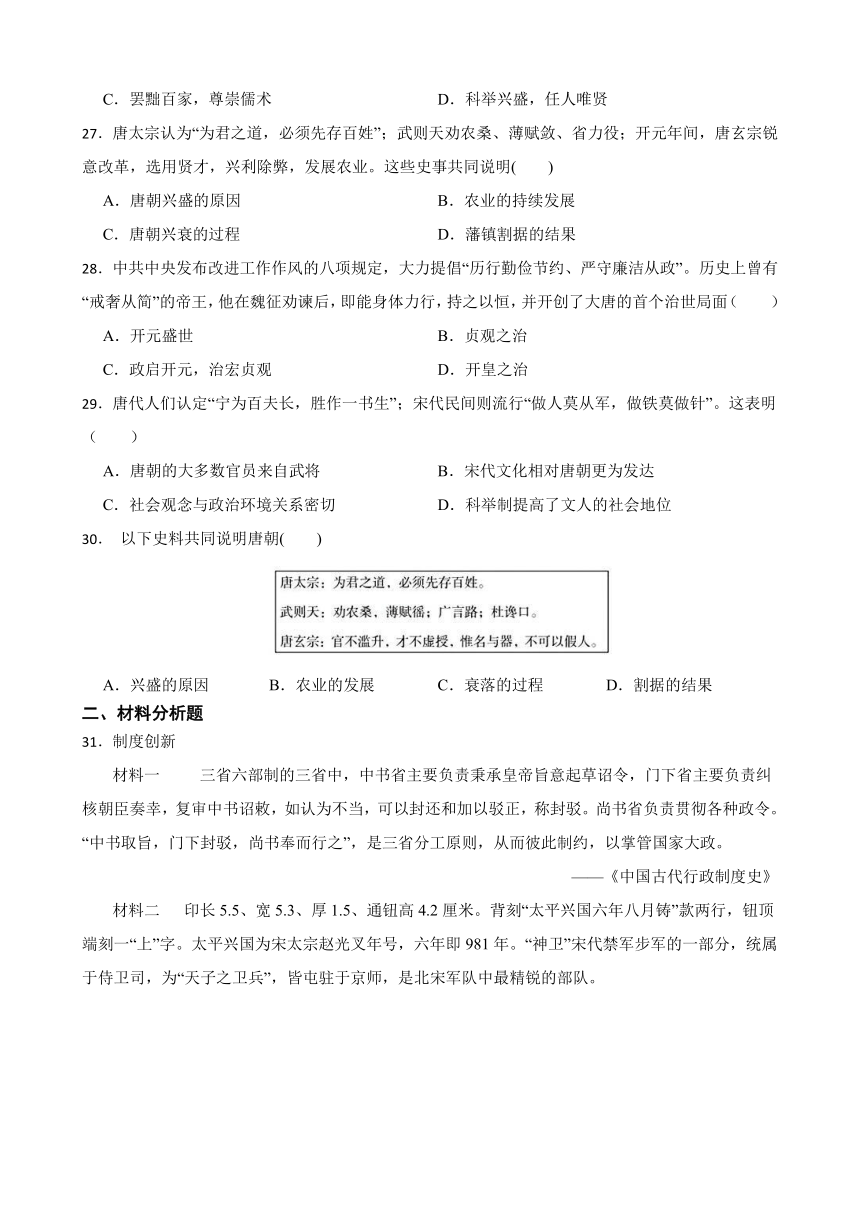

27.唐太宗认为“为君之道,必须先存百姓”;武则天劝农桑、薄赋敛、省力役;开元年间,唐玄宗锐意改革,选用贤才,兴利除弊,发展农业。这些史事共同说明( )

A.唐朝兴盛的原因 B.农业的持续发展

C.唐朝兴衰的过程 D.藩镇割据的结果

28.中共中央发布改进工作作风的八项规定,大力提倡“历行勤俭节约、严守廉洁从政”。历史上曾有“戒奢从简”的帝王,他在魏征劝谏后,即能身体力行,持之以恒,并开创了大唐的首个治世局面( )

A.开元盛世 B.贞观之治

C.政启开元,治宏贞观 D.开皇之治

29.唐代人们认定“宁为百夫长,胜作一书生”;宋代民间则流行“做人莫从军,做铁莫做针”。这表明( )

A.唐朝的大多数官员来自武将 B.宋代文化相对唐朝更为发达

C.社会观念与政治环境关系密切 D.科举制提高了文人的社会地位

30. 以下史料共同说明唐朝( )

A.兴盛的原因 B.农业的发展 C.衰落的过程 D.割据的结果

二、材料分析题

31.制度创新

材料一 三省六部制的三省中,中书省主要负责秉承皇帝旨意起草诏令,门下省主要负责纠核朝臣奏幸,复审中书诏敕,如认为不当,可以封还和加以驳正,称封驳。尚书省负责贯彻各种政令。“中书取旨,门下封驳,尚书奉而行之”,是三省分工原则,从而彼此制约,以掌管国家大政。

——《中国古代行政制度史》

材料二 印长5.5、宽5.3、厚1.5、通钮高4.2厘米。背刻“太平兴国六年八月铸”款两行,钮顶端刻一“上”字。太平兴国为宋太宗赵光叉年号,六年即981年。“神卫”宋代禁军步军的一部分,统属于侍卫司,为“天子之卫兵”,皆屯驻于京师,是北宋军队中最精锐的部队。

“神卫左第四军第二指挥第五都记”铜印

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,概括三省六部制的特点和作用。

(2)指出材料二中文物的史料类别。根据图片及文字介绍,你能获取哪些历史信息?

(3)综上所述,你能得出什么历史结论?

32.阅读材料,完成下列要求。

材料

唐太宗统治时期 唐玄宗统治前期

统治措施 进一步完善三省六部制:减轻刑罚…… 实行了一系列改革:整顿吏治,裁减冗员……

治世局面 “贞观之治”

(1)依据材料,简述唐玄宗统治前期治世局面的名称。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼出一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,根据以上材料并结合所学知识再举一例加以论述,史论结合,条理清楚)

33.唐太宗李世民的文治武功,自古就为人所津津乐道,今天他仍是史学界关注的热门人物。请结合所学知识,分析唐太宗的言行,探究下列问题。

【珍惜人才】

材料一 “夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”

(1)从材料一中的话可知唐太宗在位时期政治清明的两个原因是什么?

【以民为本】

材料二 “舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”“民惟邦本,本固邦宁。”

(2)贞观新政中,唐太宗的哪些措施体现了他“以民为本”的思想?

【民族平等】

材料三 “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

(3)材料三中的话体现了唐太宗在位时期实行了怎样的民族政策?唐太宗因此被尊奉为什么?

【历史感悟】

(4)综合所学,回答:一个国家怎样做,才能实现长治久安?

34.阅读材料,回答问题

材料一:太子杨勇用金玉装饰自己的铠甲,隋文帝知道后严厉批评他:“自古以来的帝王,从没见过奢侈华贵而能长治久安的。你身为太子,应当以节俭为重。”

材料二:唐太宗上台后确立了抚民以静的统治路线。实行减轻百姓负担;劝课农桑,不夺农时;释放僧尼宫女,繁衍人口等措施。使百姓能戮力生产,耕作有时,故使社会经济在较短的时间内得以恢复和发展。

——摘编自周方高《略论盛世的形成与历史影响》

材料三:作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在于不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能性,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——摘编自薛明扬《中国传统文化概论》

(1)据材料一,概括隋文帝的主张。

(2)根据材料二,指出唐太宗“抚民以静”而采取的措施。

(3)依据材料三并结合所学,写出科举制正式创立的时期,说明“科举显然有其客观的历史合理性”的理由。

答案解析部分

1.A

2.B

3.C

4.D

5.C

6.C

7.B

据材料信息可知,李世民认为隋朝灭亡的原因是“炀帝恃其富饶,侈心无厌,卒亡天下”,所以唐太宗吸取隋亡的教训,戒奢从简,故B项戒奢从简符合题意;

轻徭薄赋、重用人才,排除AD;,魏征直言进谏,排除C。

整顿吏治与材料强调的戒奢从简无关,A项不符合题意;

唐太宗虚怀纳谏与材料主旨不符,C项不符合题意;

知人善任与材料主旨不符,D项不符合题意;

故答案为B。

本题难度适中,考查贞观之治及学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料说明唐太宗吸取隋亡的教训,戒奢从简。

8.C

9.C

10.C

11.A

12.B

13.C

14.B

15.C

16.B

17.C

根据题干“唐贞观,太宗以英武之资,能用贤良之士……盖自三代以下,能用贤纳谏而治天下者,未有如此之盛焉。”可知,“能用贤良之士”“能用贤纳谏而治天下者,未有如此之盛焉。”说明唐太宗政治上重用贤能,虚心纳谏,C项正确;

材料强调的是唐太宗政治上重用贤能,虚心纳谏,没有涉及减轻劳役,排除A项;

材料强调的是唐太宗政治上重用贤能,虚心纳谏,“发展科举”在材料中没有体现,排除B项;

材料强调的是唐太宗政治上重用贤能,虚心纳谏,“勤于政事”与材料主旨不符,排除D项。

故选C项。

本题难度适中,考查唐太宗时期出现贞观之治局面的原因,要求运用所学解读题干信息。

18.C

19.B

20.B

21.B

22.D

23.C

24.B

根据材料“唐太宗在位23年间,任用宰相共28人,除高祖时的旧臣6人外,他亲自任命的22人出身各异,有一半甚至来自庶族寒门”和所学知识可知,唐太宗大力发展科举制,扩大了官员的选拔范围,有利于扩大统治基础,B项有利于扩大统治基础正确,符合题意;

材料未体现唐太宗的做法巩固了统治,未体现造成了官僚机构臃肿,A项不符合题意;

“开元盛世”标志着唐朝进入鼎盛时期,C项不符合题意;

进士科的确立标志着科举制的创立,D项不符合题意;

故答案为B。

本题难度适中,考查唐太宗注重任用贤才。解答本题要把握唐太宗注重任用贤才和纳谏的相关内容,运用所学,分析题目的要求,即可作答。

25.C

C:根据题干“唐太宗即位后,在政治、经济、法律等方面推行了一系列革新措施。唐玄宗即位后,大力整顿吏治,对军事制度、财政制度、漕运制度等进行一系列改革”可知,“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因是统治者合理的政策,C项符合题意;

A:社会经济较快发展是表现,A项不符合题意;

B:和平稳定的环境是表现,B项不符合题意;

D:题干未体现贤臣能将的辅助,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题考查“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

26.B

27.A

A:根据题干“唐太宗认为‘为君之道,必须先存百姓’;武则天劝农桑、薄赋敛、省力役;开元年间,唐玄宗锐意改革,选用贤才,兴利除弊,发展农业”和结合所学可知,唐太宗、武则天和唐玄宗都以民为本,重视农业生产,促进了唐朝的经济繁荣和社会稳定,是唐朝兴盛的重要原因,A项符合题意;

B:题干未体现农业的持续发展,B项不符合题意;

C:题干只涉及了唐朝兴盛时期的三位皇帝的政策,并未涉及唐朝的衰落过程,C项不符合题意;

D:藩镇割据是唐朝中后期的一个重要现象,D项不符合题意;

故答案为:A。

本题考查唐朝兴盛的重要原因,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

28.B

29.C

30.A

据题干信息和所学知识可知,唐太宗说的“为君之道,必须先存百姓”表明唐太宗重视百姓,认为百姓的生存和福祉是治理国家的关键,这是唐朝兴盛的基础,因为得民心者得天下,重视百姓能促进国家的稳定和发展;武则天所说的“劝农桑,薄赋徭;广言路;杜谗口”,其中劝农桑和薄赋徭能促进农业生产,减轻百姓负担,广言路和杜谗口能广纳谏言、避免谗言误国,这些举措都有利于国家的繁荣昌盛。唐玄宗说的“官不滥升,才不虚授,惟名与器,不可以假人”强调了选官用人的重要性,合理任用官员能够保证政治的清明和高效,这也是唐朝能够兴盛的重要因素之一。综合这三位皇帝的言论,都体现了唐朝在政治、经济、用人等方面的积极举措,这些举措共同说明了唐朝兴盛的原因,A项正确,符合题意;

唐玄宗涉及用人当面的举措,与农业的发展关系不大,排除B项;

材料中三位皇帝的言论,会促进唐朝兴盛,而不是衰落的过程,排除C项;

藩镇割据是唐朝中后期的一个重要现象,与题干中提到的唐太宗、武则天和唐玄宗的政策无直接关联,排除D项。

故答案为A。

本题难度适中,考查贞观之治、女皇武则天、开元盛世及学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识,知道材料共同说明了唐朝兴盛的原因。

31.(1)特点:分工明确、彼此制约;三省长官共议国事,执宰相之职;程序分权。(任一点)

作用:削弱相权,加强皇权;有利于减少决策失误;使得中央决策和行政体系日臻完备。(任一点)

(2)类别:实物史料(或一手史料)。强化中央集权的朝代名称(时间); 强化中央集权的相关具体措施或内容(强化军权); 铜印的文字(字体)、形状、大小等。(任一点)

(3)强化专制主义中央集权是中国古代政治制度发展的主要趋势;制度的创新与完善促进充一多民族国家的发展。(任一点)

32.(1)名称:开元盛世。

(2)观点:杰出历史人物推进了历史发展。

论述:唐太宗统治时期,政治上,完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序,制定法律,减轻刑罚,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目,严格考察各级官吏政绩。经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。唐太宗统治期间,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展,出现了“贞观之治”的盛世局面。唐玄宗统治前期,稳定政局,励精图治,任用贤能姚崇和宋璟,整顿吏治,裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍,唐玄宗统治前期,国力强大,使唐朝进入鼎盛时期。总之,唐太宗与唐玄宗励精图治,推动了唐朝的不断发展,即杰出历史人物推进了历史发展。

(1)唐玄宗统治前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为开元盛世。

(2)本题属于开放性试题,根据题干信息从不同的角度对唐太宗、唐玄宗的共同点进行分析,确定观点,结合史实言之有理即可。如依据材料与所学,从两人的历史作用归纳观点:杰出历史人物推进了历史发展。结合材料与所学知识可以论述为:由于唐太宗勤于政事,虚心纳谏,政治上,完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序,制定法律,减轻刑罚,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目,严格考察各级官吏政绩,经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,唐太宗统治时期,政治清明,经济进一步发展,为唐朝发展奠定基础。唐玄宗即位后,稳定政局,励精图治,任用贤能姚崇和宋璟,整顿吏治,裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍,唐玄宗统治前期,国力强大,使唐朝进入鼎盛时期。总之,唐太宗与唐玄宗励精图治,推动了唐朝的不断发展,即杰出历史人物推进了历史发展。

故答案为:(1)名称:开元盛世。

(2)观点:杰出历史人物推进了历史发展。

论述:唐太宗统治时期,政治上,完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序,制定法律,减轻刑罚,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目,严格考察各级官吏政绩。经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。唐太宗统治期间,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展,出现了“贞观之治”的盛世局面。唐玄宗统治前期,稳定政局,励精图治,任用贤能姚崇和宋璟,整顿吏治,裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍,唐玄宗统治前期,国力强大,使唐朝进入鼎盛时期。总之,唐太宗与唐玄宗励精图治,推动了唐朝的不断发展,即杰出历史人物推进了历史发展。

本题难度适中,考查贞观之治、开元盛世等相关史实及学生的识记能力和灵活运用所学知识解决问题的能力,理解并识记贞观之治、开元盛世等相关史实并能灵活运用所学知识解决问题。

33.(1) 知人善用,虚心纳谏;吸取前朝兴亡的经验教训。

(2) 爱惜民力;休养生息,轻徭薄赋,发展生产;戒奢从简。

(3) 开明的民族政策。“天可汗”。

(4) 重视人才的任用;加强民族团结;重视改善民生等。

34.(1)提倡节俭

(2)减轻百姓负担;劝课农桑,发展农业生产;释放僧尼宫女,繁衍人口

(3)科举制为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能性,而且将其制度化;(或科举制通过分科考试,公平竞争,择优录取,促进了社会阶层的流动)科举制的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,激励个人的奋斗精神

(1)根据材料一“自古以来的帝王,从没见过奢侈华贵而能长治久安的。你身为太子,应当以节俭为重。”可知,隋文帝提倡节俭。

(2)根据材料二“唐太宗上台后确立了抚民以静的统治路线。实行减轻百姓负担;劝课农桑,不夺农时;释放僧尼宫女,繁衍人口等措施。”可知,唐太宗减轻百姓负担;劝课农桑,发展农业生产;释放僧尼宫女,繁衍人口。

(3)根据所学可知,隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。根据材料三“科举的创新之处就在于不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能性,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。”和结合所学可知,科举制为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能性,而且将其制度化;(或科举制通过分科考试,公平竞争,择优录取,促进了社会阶层的流动)。科举制的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,激励个人的奋斗精神(或扩大了官吏的选拔范围,使有才学的人能够参政)。

故答案为:

(1)主张:提倡节俭。

(2)措施:减轻百姓负担;劝课农桑,发展农业生产;释放僧尼宫女,繁衍人口。

(3)时期:隋朝时期(隋炀帝时期);理由:科举制为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能性,而且将其制度化;(或科举制通过分科考试,公平竞争,择优录取,促进了社会阶层的流动)。科举制的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,激励个人的奋斗精神(或扩大了官吏的选拔范围,使有才学的人能够参政)。

本题以三则材料为依托,考查隋文帝的主张唐太宗“抚民以静”而采取的措施、科举制,考查学生阅读史料、获取与解读、调动与运用知识等能力,解题时要注意题干中的关键,从材料中找出关键句子,对这些语句进行分析,把它和课本所学结合回答。

18 贞观之治

一、单选题

1.下图我国古代国家机构的设置变化,主要反映了( )

A.君主专制权力加强 B.丞相权力不断增强

C.地方行政机构精简 D.封建专制制度建立

2.某皇帝深知“水能载舟,亦能覆舟”的古训,在治国过程中轻徭薄赋,广纳贤才,虚心纳谏,开创了政治清明、社会稳定、经济发展的盛世局面,史称

A.开皇之治 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

3.“水比黎庶君比舟,贞观治,一新秋。月碎重圆星再聚,勤政真盛世,英名万代留。”诗中称颂的是( )

A.隋文帝 B.唐高祖 C.唐太宗 D.武则天

4.贞观年间,魏征等人直言敢谏,太宗从谏如流,臣必书之”。据此可知,唐太宗( )

A.勇于革新 B.以史为鉴 C.知人善用 D.虚心纳谏

5.下列历史现象中,按时间的先后顺序排列正确的是( )

①光武中兴 ②开元盛世 ③文景之治 ④贞观之治

A.①②③④ B.②①③④ C.③①④② D.②④①③

6.上(唐太宗)曰“王者至公无私,故能服天下之心。朕与卿聚日所衣食,皆取诸民者也。故设官分职,以为民也,当择贤才而用之,岂以新旧为先后哉!”从中可以看出唐太宗( )

A.从辔如流,虚心纳谏 B.戒奢从简,与民休息

C.唯才是举,公正无私 D.赏罚分明,重视教育

7.“炀帝恃其富饶,侈心无厌,卒亡天下。”鉴于此,唐太宗( )

A.整顿吏治 B.戒奢从简 C.虚心纳谏 D.知人善任

8.唐太宗曰:“人言(魏)征举动疏慢,我但见其妩媚耳。”唐太宗“见其妩媚”是因为魏征( )

A.善于谋略 B.敢于决断 C.直言敢谏 D.主持变法

9.在学习隋朝历史后,同学们开展了主题探究活动,活动中不应该出现的内容是( )

A.科举制的创立 B.开通大运河

C.“贞观之治” D.三省六部制

10.如表可用来说明唐朝的兴盛得益于( )

时期 唐太宗时期 武则天时期 唐玄宗时期

政治措施 完善三省六部制 创立殿试制度 改革税制和兵制

A.皇权的平稳更替 B.经济的繁荣兴盛

C.制度的创新发展 D.开放的社会风气

11.专制主义中央集权制度自产生以来,封建帝王采取多种措施不断强化与完善。下列加强专制主义中央集权的措施,按时间先后顺序排列正确的是( )

①汉武帝实行“推恩”政策和设置刺史制度

②唐太宗完善三省六部制

③宋太祖设转运使将地方财赋转运到中央

④忽必烈在地方实行行省制

A.①②③④ B.②①④③ C.③①②④ D.④③②①

12.他统治时期,政治比较清明,经济得到进一步发展,出现了“贞观之治”的局面。他是( )

A.唐高祖 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

13.明清之际思想家王夫之在评价贞观时期人才济济的盛况时说:“唐多能臣,前有汉,后有宋,皆不所逮”。被唐太宗视为“镜子”的大臣是( )

A.房玄龄 B.杜如晦 C.魏征 D.秦琼

14.唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,腹饱而身毙。”唐朝的革新措施与这一理念相吻合的是( )

A.进一步完善三省六部制 B.减轻人民劳役负担

C.创立殿试制度选拔人才 D.严格考察官吏政绩

15.魏徵当过道士,原系太子李建成旧臣,曾议请谋杀太宗;尉迟恭做过铁匠,又是降将,但都受到重用。这表明唐太宗主张( )

A.平定外患 B.完善科举 C.选贤任能 D.任人唯亲

16.如果把“科举制”“贞观之治”“开元盛世”“遣唐使和鉴真东渡”整合为一个学习单元,符合这一单元内容的主题是

A.国家的产生和统一 B.繁荣与开放的时代

C.民族关系发展和社会变化 D.统一多民族国家的巩固与发展

17.乾隆曾说:“唐贞观,太宗以英武之资,能用贤良之士……盖自三代以下,能用贤纳谏而治天下者,未有如此之盛焉。”据此可知,乾隆认为“贞观之治”出现的原因是唐太宗( )

A.减轻劳役 B.发展科举 C.虚心纳谏 D.勤于政事

18.以下是樊树志《国史十六讲》描述某时期的关键词:“开皇之治”“李世民与武则天”“盛唐:海纳百川的博大胸怀”“东西方文明的交汇中心——长安”。这一时期的阶段特征是( )

A.早期国家与社会变革 B.盛唐气象与对外交流

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

19.为了让学生更好地了解中国古代盛世,邹老师做出如下思维导图帮助学生学习,下面“?”处应该填写的内容是( )

A.手工业发展迅速 B.统治者励精图治

C.科举制广纳贤才 D.各民族交往密切

20.下图是某一朝代的中央官制示意图。该朝代是( )

A.秦朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

21.如图是隋唐时期中央官制示意图。图中空白方框处应填( )

A.监察制度 B.三省六部制 C.中书门下制 D.九品中正制

22.毛泽东在《沁园春·雪》中写到:“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。”历史上,秦皇汉武、唐宗宋祖均是具有雄才伟略的封建帝王,他们( )

A.都是开国皇帝并完善科举制度 B.都开创了封建社会的盛世局面

C.都实施了“重文轻武”的政策 D.都采取了强化中央集权的措施

23.下图是历历同学学习唐朝历史后绘制的部分知识结构图,图中?处应填入( )

A.文景之治 B.开皇之治 C.贞观之治 D.开元盛世

24.唐太宗在位23年间,任用宰相共28人,除高祖时的旧臣6人外,他亲自任命的22人出身各异,有一半甚至来自庶族寒门。唐太宗的做法( )

A.造成了官僚机构臃肿 B.有利于扩大统治基础

C.使唐朝进入鼎盛时期 D.标志着科举制的创立

25.唐太宗即位后,在政治、经济、法律等方面推行了一系列革新措施。唐玄宗即位后,大力整顿吏治,对军事制度、财政制度、漕运制度等进行一系列改革。由此可见,“贞观之治” 和“开元盛世”出现的共同原因是

A.社会经济较快发展 B.和平稳定的环境( )

C.统治者合理的政策 D.贤臣能将的辅助

26.汉朝和唐朝在中华民族形成和中国社会发展的历史中占有非常重要的地位,因此有“汉唐盛世”之说。汉朝和唐朝的共同点是( )

A.和战并举,北击匈奴 B.经济繁荣,几出盛世

C.罢黜百家,尊崇儒术 D.科举兴盛,任人唯贤

27.唐太宗认为“为君之道,必须先存百姓”;武则天劝农桑、薄赋敛、省力役;开元年间,唐玄宗锐意改革,选用贤才,兴利除弊,发展农业。这些史事共同说明( )

A.唐朝兴盛的原因 B.农业的持续发展

C.唐朝兴衰的过程 D.藩镇割据的结果

28.中共中央发布改进工作作风的八项规定,大力提倡“历行勤俭节约、严守廉洁从政”。历史上曾有“戒奢从简”的帝王,他在魏征劝谏后,即能身体力行,持之以恒,并开创了大唐的首个治世局面( )

A.开元盛世 B.贞观之治

C.政启开元,治宏贞观 D.开皇之治

29.唐代人们认定“宁为百夫长,胜作一书生”;宋代民间则流行“做人莫从军,做铁莫做针”。这表明( )

A.唐朝的大多数官员来自武将 B.宋代文化相对唐朝更为发达

C.社会观念与政治环境关系密切 D.科举制提高了文人的社会地位

30. 以下史料共同说明唐朝( )

A.兴盛的原因 B.农业的发展 C.衰落的过程 D.割据的结果

二、材料分析题

31.制度创新

材料一 三省六部制的三省中,中书省主要负责秉承皇帝旨意起草诏令,门下省主要负责纠核朝臣奏幸,复审中书诏敕,如认为不当,可以封还和加以驳正,称封驳。尚书省负责贯彻各种政令。“中书取旨,门下封驳,尚书奉而行之”,是三省分工原则,从而彼此制约,以掌管国家大政。

——《中国古代行政制度史》

材料二 印长5.5、宽5.3、厚1.5、通钮高4.2厘米。背刻“太平兴国六年八月铸”款两行,钮顶端刻一“上”字。太平兴国为宋太宗赵光叉年号,六年即981年。“神卫”宋代禁军步军的一部分,统属于侍卫司,为“天子之卫兵”,皆屯驻于京师,是北宋军队中最精锐的部队。

“神卫左第四军第二指挥第五都记”铜印

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,概括三省六部制的特点和作用。

(2)指出材料二中文物的史料类别。根据图片及文字介绍,你能获取哪些历史信息?

(3)综上所述,你能得出什么历史结论?

32.阅读材料,完成下列要求。

材料

唐太宗统治时期 唐玄宗统治前期

统治措施 进一步完善三省六部制:减轻刑罚…… 实行了一系列改革:整顿吏治,裁减冗员……

治世局面 “贞观之治”

(1)依据材料,简述唐玄宗统治前期治世局面的名称。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼出一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,根据以上材料并结合所学知识再举一例加以论述,史论结合,条理清楚)

33.唐太宗李世民的文治武功,自古就为人所津津乐道,今天他仍是史学界关注的热门人物。请结合所学知识,分析唐太宗的言行,探究下列问题。

【珍惜人才】

材料一 “夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”

(1)从材料一中的话可知唐太宗在位时期政治清明的两个原因是什么?

【以民为本】

材料二 “舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”“民惟邦本,本固邦宁。”

(2)贞观新政中,唐太宗的哪些措施体现了他“以民为本”的思想?

【民族平等】

材料三 “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

(3)材料三中的话体现了唐太宗在位时期实行了怎样的民族政策?唐太宗因此被尊奉为什么?

【历史感悟】

(4)综合所学,回答:一个国家怎样做,才能实现长治久安?

34.阅读材料,回答问题

材料一:太子杨勇用金玉装饰自己的铠甲,隋文帝知道后严厉批评他:“自古以来的帝王,从没见过奢侈华贵而能长治久安的。你身为太子,应当以节俭为重。”

材料二:唐太宗上台后确立了抚民以静的统治路线。实行减轻百姓负担;劝课农桑,不夺农时;释放僧尼宫女,繁衍人口等措施。使百姓能戮力生产,耕作有时,故使社会经济在较短的时间内得以恢复和发展。

——摘编自周方高《略论盛世的形成与历史影响》

材料三:作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在于不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能性,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——摘编自薛明扬《中国传统文化概论》

(1)据材料一,概括隋文帝的主张。

(2)根据材料二,指出唐太宗“抚民以静”而采取的措施。

(3)依据材料三并结合所学,写出科举制正式创立的时期,说明“科举显然有其客观的历史合理性”的理由。

答案解析部分

1.A

2.B

3.C

4.D

5.C

6.C

7.B

据材料信息可知,李世民认为隋朝灭亡的原因是“炀帝恃其富饶,侈心无厌,卒亡天下”,所以唐太宗吸取隋亡的教训,戒奢从简,故B项戒奢从简符合题意;

轻徭薄赋、重用人才,排除AD;,魏征直言进谏,排除C。

整顿吏治与材料强调的戒奢从简无关,A项不符合题意;

唐太宗虚怀纳谏与材料主旨不符,C项不符合题意;

知人善任与材料主旨不符,D项不符合题意;

故答案为B。

本题难度适中,考查贞观之治及学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料说明唐太宗吸取隋亡的教训,戒奢从简。

8.C

9.C

10.C

11.A

12.B

13.C

14.B

15.C

16.B

17.C

根据题干“唐贞观,太宗以英武之资,能用贤良之士……盖自三代以下,能用贤纳谏而治天下者,未有如此之盛焉。”可知,“能用贤良之士”“能用贤纳谏而治天下者,未有如此之盛焉。”说明唐太宗政治上重用贤能,虚心纳谏,C项正确;

材料强调的是唐太宗政治上重用贤能,虚心纳谏,没有涉及减轻劳役,排除A项;

材料强调的是唐太宗政治上重用贤能,虚心纳谏,“发展科举”在材料中没有体现,排除B项;

材料强调的是唐太宗政治上重用贤能,虚心纳谏,“勤于政事”与材料主旨不符,排除D项。

故选C项。

本题难度适中,考查唐太宗时期出现贞观之治局面的原因,要求运用所学解读题干信息。

18.C

19.B

20.B

21.B

22.D

23.C

24.B

根据材料“唐太宗在位23年间,任用宰相共28人,除高祖时的旧臣6人外,他亲自任命的22人出身各异,有一半甚至来自庶族寒门”和所学知识可知,唐太宗大力发展科举制,扩大了官员的选拔范围,有利于扩大统治基础,B项有利于扩大统治基础正确,符合题意;

材料未体现唐太宗的做法巩固了统治,未体现造成了官僚机构臃肿,A项不符合题意;

“开元盛世”标志着唐朝进入鼎盛时期,C项不符合题意;

进士科的确立标志着科举制的创立,D项不符合题意;

故答案为B。

本题难度适中,考查唐太宗注重任用贤才。解答本题要把握唐太宗注重任用贤才和纳谏的相关内容,运用所学,分析题目的要求,即可作答。

25.C

C:根据题干“唐太宗即位后,在政治、经济、法律等方面推行了一系列革新措施。唐玄宗即位后,大力整顿吏治,对军事制度、财政制度、漕运制度等进行一系列改革”可知,“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因是统治者合理的政策,C项符合题意;

A:社会经济较快发展是表现,A项不符合题意;

B:和平稳定的环境是表现,B项不符合题意;

D:题干未体现贤臣能将的辅助,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题考查“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

26.B

27.A

A:根据题干“唐太宗认为‘为君之道,必须先存百姓’;武则天劝农桑、薄赋敛、省力役;开元年间,唐玄宗锐意改革,选用贤才,兴利除弊,发展农业”和结合所学可知,唐太宗、武则天和唐玄宗都以民为本,重视农业生产,促进了唐朝的经济繁荣和社会稳定,是唐朝兴盛的重要原因,A项符合题意;

B:题干未体现农业的持续发展,B项不符合题意;

C:题干只涉及了唐朝兴盛时期的三位皇帝的政策,并未涉及唐朝的衰落过程,C项不符合题意;

D:藩镇割据是唐朝中后期的一个重要现象,D项不符合题意;

故答案为:A。

本题考查唐朝兴盛的重要原因,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

28.B

29.C

30.A

据题干信息和所学知识可知,唐太宗说的“为君之道,必须先存百姓”表明唐太宗重视百姓,认为百姓的生存和福祉是治理国家的关键,这是唐朝兴盛的基础,因为得民心者得天下,重视百姓能促进国家的稳定和发展;武则天所说的“劝农桑,薄赋徭;广言路;杜谗口”,其中劝农桑和薄赋徭能促进农业生产,减轻百姓负担,广言路和杜谗口能广纳谏言、避免谗言误国,这些举措都有利于国家的繁荣昌盛。唐玄宗说的“官不滥升,才不虚授,惟名与器,不可以假人”强调了选官用人的重要性,合理任用官员能够保证政治的清明和高效,这也是唐朝能够兴盛的重要因素之一。综合这三位皇帝的言论,都体现了唐朝在政治、经济、用人等方面的积极举措,这些举措共同说明了唐朝兴盛的原因,A项正确,符合题意;

唐玄宗涉及用人当面的举措,与农业的发展关系不大,排除B项;

材料中三位皇帝的言论,会促进唐朝兴盛,而不是衰落的过程,排除C项;

藩镇割据是唐朝中后期的一个重要现象,与题干中提到的唐太宗、武则天和唐玄宗的政策无直接关联,排除D项。

故答案为A。

本题难度适中,考查贞观之治、女皇武则天、开元盛世及学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识,知道材料共同说明了唐朝兴盛的原因。

31.(1)特点:分工明确、彼此制约;三省长官共议国事,执宰相之职;程序分权。(任一点)

作用:削弱相权,加强皇权;有利于减少决策失误;使得中央决策和行政体系日臻完备。(任一点)

(2)类别:实物史料(或一手史料)。强化中央集权的朝代名称(时间); 强化中央集权的相关具体措施或内容(强化军权); 铜印的文字(字体)、形状、大小等。(任一点)

(3)强化专制主义中央集权是中国古代政治制度发展的主要趋势;制度的创新与完善促进充一多民族国家的发展。(任一点)

32.(1)名称:开元盛世。

(2)观点:杰出历史人物推进了历史发展。

论述:唐太宗统治时期,政治上,完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序,制定法律,减轻刑罚,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目,严格考察各级官吏政绩。经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。唐太宗统治期间,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展,出现了“贞观之治”的盛世局面。唐玄宗统治前期,稳定政局,励精图治,任用贤能姚崇和宋璟,整顿吏治,裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍,唐玄宗统治前期,国力强大,使唐朝进入鼎盛时期。总之,唐太宗与唐玄宗励精图治,推动了唐朝的不断发展,即杰出历史人物推进了历史发展。

(1)唐玄宗统治前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为开元盛世。

(2)本题属于开放性试题,根据题干信息从不同的角度对唐太宗、唐玄宗的共同点进行分析,确定观点,结合史实言之有理即可。如依据材料与所学,从两人的历史作用归纳观点:杰出历史人物推进了历史发展。结合材料与所学知识可以论述为:由于唐太宗勤于政事,虚心纳谏,政治上,完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序,制定法律,减轻刑罚,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目,严格考察各级官吏政绩,经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,唐太宗统治时期,政治清明,经济进一步发展,为唐朝发展奠定基础。唐玄宗即位后,稳定政局,励精图治,任用贤能姚崇和宋璟,整顿吏治,裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍,唐玄宗统治前期,国力强大,使唐朝进入鼎盛时期。总之,唐太宗与唐玄宗励精图治,推动了唐朝的不断发展,即杰出历史人物推进了历史发展。

故答案为:(1)名称:开元盛世。

(2)观点:杰出历史人物推进了历史发展。

论述:唐太宗统治时期,政治上,完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序,制定法律,减轻刑罚,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目,严格考察各级官吏政绩。经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。唐太宗统治期间,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展,出现了“贞观之治”的盛世局面。唐玄宗统治前期,稳定政局,励精图治,任用贤能姚崇和宋璟,整顿吏治,裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍,唐玄宗统治前期,国力强大,使唐朝进入鼎盛时期。总之,唐太宗与唐玄宗励精图治,推动了唐朝的不断发展,即杰出历史人物推进了历史发展。

本题难度适中,考查贞观之治、开元盛世等相关史实及学生的识记能力和灵活运用所学知识解决问题的能力,理解并识记贞观之治、开元盛世等相关史实并能灵活运用所学知识解决问题。

33.(1) 知人善用,虚心纳谏;吸取前朝兴亡的经验教训。

(2) 爱惜民力;休养生息,轻徭薄赋,发展生产;戒奢从简。

(3) 开明的民族政策。“天可汗”。

(4) 重视人才的任用;加强民族团结;重视改善民生等。

34.(1)提倡节俭

(2)减轻百姓负担;劝课农桑,发展农业生产;释放僧尼宫女,繁衍人口

(3)科举制为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能性,而且将其制度化;(或科举制通过分科考试,公平竞争,择优录取,促进了社会阶层的流动)科举制的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,激励个人的奋斗精神

(1)根据材料一“自古以来的帝王,从没见过奢侈华贵而能长治久安的。你身为太子,应当以节俭为重。”可知,隋文帝提倡节俭。

(2)根据材料二“唐太宗上台后确立了抚民以静的统治路线。实行减轻百姓负担;劝课农桑,不夺农时;释放僧尼宫女,繁衍人口等措施。”可知,唐太宗减轻百姓负担;劝课农桑,发展农业生产;释放僧尼宫女,繁衍人口。

(3)根据所学可知,隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。根据材料三“科举的创新之处就在于不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能性,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。”和结合所学可知,科举制为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能性,而且将其制度化;(或科举制通过分科考试,公平竞争,择优录取,促进了社会阶层的流动)。科举制的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,激励个人的奋斗精神(或扩大了官吏的选拔范围,使有才学的人能够参政)。

故答案为:

(1)主张:提倡节俭。

(2)措施:减轻百姓负担;劝课农桑,发展农业生产;释放僧尼宫女,繁衍人口。

(3)时期:隋朝时期(隋炀帝时期);理由:科举制为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能性,而且将其制度化;(或科举制通过分科考试,公平竞争,择优录取,促进了社会阶层的流动)。科举制的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,激励个人的奋斗精神(或扩大了官吏的选拔范围,使有才学的人能够参政)。

本题以三则材料为依托,考查隋文帝的主张唐太宗“抚民以静”而采取的措施、科举制,考查学生阅读史料、获取与解读、调动与运用知识等能力,解题时要注意题干中的关键,从材料中找出关键句子,对这些语句进行分析,把它和课本所学结合回答。

同课章节目录