河北省2025年中考历史专项冲刺练习:19 科举制的创立 (含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省2025年中考历史专项冲刺练习:19 科举制的创立 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 666.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 08:55:21 | ||

图片预览

文档简介

河北省2025年中考历史专项冲刺练习

19 科举制的创立

一、单选题

1.唐代大诗人孟郊的名诗《登科后》“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”此诗前两句将作者过去失意落拓的处境和现今考取功名的得意情境进行今昔对比,突现今朝跃入新天地时的思绪沸腾。此诗歌反映的我国古代的什么制度( )

A.科举制 B.三省六部制 C.分封制 D.行省制

2.它是中国古代选官制度的一大变革,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。它正式确立于( )

A.隋文帝时期 B.隋炀帝时期 C.辽太宗时期 D.唐高宗时期

3.吕思勉在《中国通史》中写道:此制度实行后,白屋之士(贫寒的读书人)可以平步青云,有权的人不能把持地位。材料中的“制度”可能是( )

A.郡县制 B.三省六部制 C.科举制 D.行省制度

4.某学者认为,科举制最重要的功能是促成一个不靠出身而以考试入流的官僚阶层取代世袭的封建贵族阶层。该学者意在说明科举制( )

A.是中国古代唯一的选官制度 B.注重依据门第选拔官员

C.促进了社会阶层的流动 D.限制考生自由发表观点

5.小阳同学进行研究性学习,搜集了“589年”“大运河”“科举制”等资料,他研究的历史朝代是( )

A.秦朝 B.隋朝 C.唐朝 D.宋朝

6.科举制度是我国封建社会选拔官吏的一种重要制度。下列关于科举制度的表述,正确的有( )

①这一制度正式确立于隋朝 ②唐朝时期创立殿试制度

③宋朝规定科举考试的题目必须来自“四书”“五经”④明清时期科举考试演变为“八股取士”

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

7.唐朝时,荆南地区每年要送举人赴京应考。可连着四五十年没考中一人,于是人们视荆南地区为“天荒”。850年,终于有考生考中进士,破了“天荒”。这个通过考试选拔人才的制度是( )

A.九品中正制 B.察举制 C.科举制 D.分封制

8.科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力。下表空白处应正确填写的内容是( )

皇帝 措施

隋文帝 建立起通过考试选拔人才的制度

进士科的创立,标志着科举制的正式确立

唐太宗 增加科举考试科目,进士科逐渐成为最重要的科目

武则天 创立殿试制度,亲自面试考生

A.汉武帝 B.隋炀帝 C.唐高祖 D.唐玄宗

9.钱穆在《国史新论》中写道:“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”下列关于该制度说法正确的是( )

A.隋文帝开设进士科标志着该制度正式创立

B.看重门第,不利于选拔人才

C.唐玄宗创立了殿试制度

D.加强了皇帝选官用人权力,扩大了官吏选拔范围

10.武则天统治时期,创立殿试制度,参加殿试的考生主要是荐举或自举的官员和布衣,并无只有通过省级考试者才能参加殿试的硬性规定。此举( )

A.促进了社会阶层的流动 B.确立了儒学的正统地位

C.杜绝了藩镇割据的现象 D.消除了人们的门第观念

11.隋朝时,始开科举,科举不分门第,不论贵贱,唯才是举;科举士子读万卷书,方可有“鱼跃龙门”之巨变。这说明科举制度在选拔官吏时( )

A.依据家世门第 B.注重真才实学

C.重视道德品质 D.看重身份资历

12.唐代科举命题较为随意;北宋科举对命题范围作出明确规定;金代科举也规定“五经、三史正文内出题”;元代科举只考古赋。这说明,科举制度( )

A.重视实用人才选拔 B.随统治需要而调整

C.以德才兼备为标准 D.促进了教育的发展

13.“隋唐开始的科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。”材料反映出科举制( )

A.加强了中央集权 B.有利于社会稳定

C.提高了行政效率 D.促进了阶层流动

14.崔瑞德在《剑桥中国隋唐史》上说:“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。”据材料可知“榜样”是指( )

A.刺史制 B.三省六部制 C.科举制 D.行省制

15.“十年寒窗无人问,一举成名天下知。“科举制度的创立,是中国古代选官制度的一大变革。科举制正式确立的标志是( )

A.隋文帝时期通过考试的办法选拔人才

B.隋炀帝时期创立进士科

C.唐太宗时期增加考试科目

D.武则天时期创立殿试制度

16.正式确立科举制的皇帝是( )

A.隋文帝 B.隋炀帝 C.武则天 D.唐玄宗

17.唐时有“杏园宴”的活动,主要内容是探花,即同一榜进士中选出两位,称作两街探花使,让他们骑马遍游长安城内外名园,摘取名花。该制度是( )

A.察举制 B.行省制 C.科举制 D.分封制

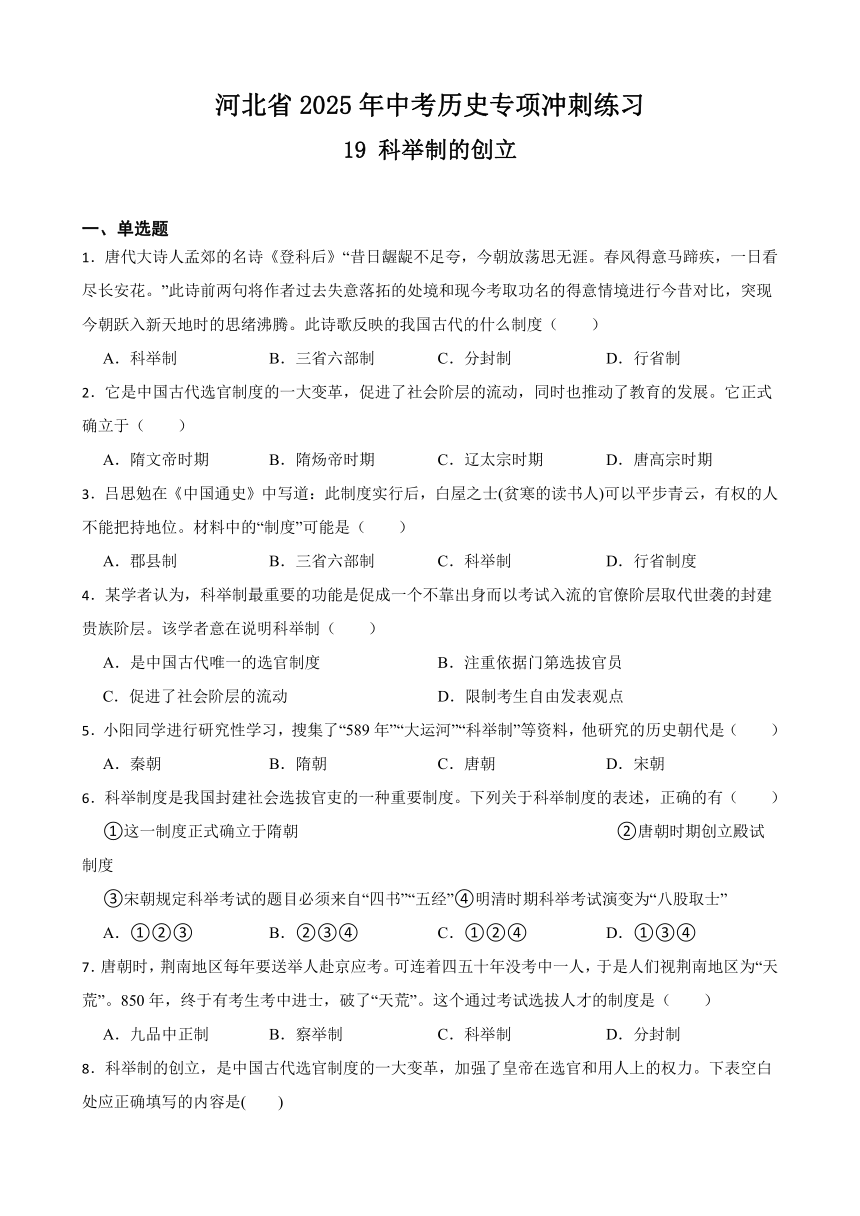

18.在“小钱币,大历史”跨学科主题学习中,同学推测下图所示的吉语花钱(铸有吉祥语但不流通的铜钱)出现的时间不早于隋唐。以下可支持推测的选项是( )

A.隋唐时期青铜冶炼技术成熟 B.这枚钱币采用圆形方孔形制

C.该钱币由中央政府统一铸造 D.隋唐时期创立并完善科举制

19.“升官图”是我国的古老棋类升级游戏,玩家需要从白丁做到“状元”。此游戏隋唐开始流传,宋时在民间得到普及,至民国方止。对此解读正确的是( )

“升官图”

①统一文字促进文化交流 ②休养生息稳定社会局势

③科举选拔推动阶层流动 ④城市繁华造就生活丰富

A.①② B.③④ C.①③ D.②③

20.魏晋以来,官员大都从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。这种现象的改变始于( )

A.秦始皇“焚书坑儒” B.汉武帝创立太学

C.隋炀帝建立科举制 D.武则天创立殿试

21.下图所示人物是福建省首位状元。与“状元”一词相关的制度是( )

A.分封制 B.郡县制 C.察举制 D.科举制

22.历史社团课上,同学们分享了成语典故朱衣点头、黄粱一梦、金榜题名,与其相关的是( )

A.察举制 B.科举制 C.世袭制 D.九品中正制

23.北宋时,南方人在科举考试中优势明显。自南宋起,江浙一带尤其成为人才集中的地区。出现这一现象的主要原因是,南方( )

A.政局相对稳定 B.自然条件优越

C.经济实力较强 D.对外交往密切

24.唐代进士科的考试着重于文学写作,也要考帖经(儒家经典基础知识测验)。唐玄宗统治时期,允许考生以作诗代替考帖经。唐代的这种做法( )

A.推动了经济繁荣 B.有利于尚武风气的形成

C.促进了民族交融 D.有利于文学艺术的发展

25.有学者认为:“大批中下层地主阶级士子以及自耕农出身的读书人,由科举考试人仕途,参与和掌握各级政权。”该学者意在强调科举制( )

A.扩大了政权的统治基础 B.推动了教育的发展

C.杜绝了藩镇割据的现象 D.改变了选官的标准

26.某班学习小组查阅了有关“王位世袭制”“分封制”“郡县制”“科举制”的一些历史资料进行主题探究,他们探究的主题是( )

A.中华文明的起源 B.中国古代的政治制度

C.国家建立与社会变革 D.中国古代的治国思想

27.有学者研究指出:在中国古代延续千年的历史中,有四次“人文主义”热潮(如图所示)。对此解读最为准确的是 ( )

第一次:商周时期——从“神”到“人” 第二次:魏晋时期——从“礼教”到“个性” 第三次:唐宋时期——从“门第”到“平民” 第四次:晚明时期——从“道德”到“功利”

①第一次热潮反映治国思想的变化 ②第二次热潮显现统治阶级内部残酷斗争

③第三次热潮得益于科举制度发展 ④第四次促成郑和七下西洋

A.①②③ B.①②④ C.②④ D.③④

28.据学者统计,中国古代入仕群体中寒门子弟所占比例呈现出如下变化:东晋时期为4%,隋朝为17.2%,唐朝为24.5%,至宋朝则为46.1%。由此可知( )

A.官员人数不断增加 B.统治基础逐渐扩大

C.社会实现公平公正 D.门第观念彻底扭转

29. 有学者认为,“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛的影响的制度”,“中国的竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并且持续了一千多年”。材料表明科举制( )

A.有利于选拔社会人才 B.可以推动教育发展

C.具有稳定性和延续性 D.能够防止政权覆灭

30.下表为魏晋南北朝与隋唐的儿童启蒙教材对比表,出现这一变化的主要原因是( )

时代 蒙学教材 内容

魏晋南北朝

《论语》《孝经》 儒家伦理道德

《千字文》 基础知识

隋唐

《论语》《孝经》 儒家伦理道德

《千字文》 基础知识

《免国策》 仿应试科目

A.选官制度的变化 B.民族政策的开放

C.国家政权的统一 D.崇文抑武的实施

二、材料分析题

31.科举制度在我国封建社会延续了1300多年,发挥了重要作用,产生了深远的影响。阅读材料,回答问题。

材料一:隋朝恢复了汉朝在全国竞争性考试的基础上选拔官员的制度。唐朝根据儒家“征召有才能的人才能更好地解决国家种种问题”的基本信条,继承并发展了这一制度。

——摘编自[美国]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强……少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。

——[北宋]汪洙《神童诗·劝学》

材料三:太宗曾巡幸端门,望见新科进士们鱼贯而出,大喜,曰:“天下英雄入吾彀中矣。”

——[五代]王定保《唐摭言·述进士》

(1)列举隋唐时期对科举制度的发展、完善作出贡献的三位皇帝及其措施。

(2)结合材料二、材料三,分析科举制度对当时社会的意义。

32.探究历史发展的脉络和特征是历史学习的重要方法。某中学以“走进隋唐”为主题,设计了以下探究活动,请你完成下列探究任务。

探究一 【人才选拔】

材料一:中国古代科举制度发展历程简表(部分)

朝代 阶段 表现

隋朝 创立 ① 时, ② 的创立,标志着科举制的正式确立

唐朝 完善 唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考 武则天统治时期,创立 ③ ,亲自面试考生,扩大了统治基础

宋朝 发展 大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速

(1)结合所学知识把材料一的①、②、③处内容补充完整。

材料二:张九龄常自称为“岭海孤贱”,即偏远地区的寒微之人,25岁得中进士,56岁进京拜相,成为天下士子仿效的对象……从宰相到地方官员,众多的“寒士”以文学进用,他们不仅支持着庞大的国家机器的运转,同时也造就了一个新阶层。这个新阶层不讲求出身,而是以“文治”考量个人的才干,同时以儒家的经世理想作为共同的精神纽带。

(2)根据材料二,归纳“新阶层”的特点。

探究二:【安邦之策】

材料三:中央政府架构的基本原则是中央对地方“如身使臂,如臂使指”。宋太祖为了加强对地方的控制,采取了一系列措施。图示如下:

(3)根据材料三并结合所学知识说明,宋太祖是如何加强中央对地方的控制的?

探究三:【民族交融】

材料四:如图是某老师所绘的《唐蕃关系示意图》:

(4)吐蕃是我国哪个民族的祖先?材料四表明,唐朝和吐蕃之间友好交往的主要形式有哪些?试举一例说明。

答案解析部分

1.A

2.B

3.C

4.C

5.B

6.C

7.C

8.B

9.D

隋文帝开始用分科考试的方法来选拔官员。隋炀帝时正式设置进士科,标志着我国科举制度正式诞生。D项正确,符合题意;

隋炀帝时开设进士科,标志着科举制度正式创立,A项错误,不符合题意;

科举制度不太看重门第,注重才能,B项错误,不符合题意;

武则天创立了殿试制度,C项错误,不符合题意;

故答案为D。

本题难度较小,考查科举制及学生的识记能力。解题关键是掌握基础知识,知道隋炀帝设立进士科,标志着科举制的正式确立。

10.A

11.B

答题关键信息“科举不分门第,不论贵贱,唯才是举”,据此分析:

A项:根据所学知识可知,九品中正制是依据家世门第,不合题干信息,排除A项;

B项:根据材料信息可知,“科举不分门第,不论贵贱,唯才是举”,说明科举制度注重真才实学,故B项正确;

C项:根据材料信息可知,材料没有涉及到道德品质,排除C项;

D项:根据材料信息可知,‘科举不分门第,不论贵贱,唯才是举’表明材料不看重身份资历,排除D项;

所以,B项符合题意,ACD不符合题意。

故答案为:B。

本题是历史基础性知识测试,主要知识考点是科举制度,主要考查学生的历史基础识记与运用所学知识,准确解读材料信息的能力,解题关键是牢记科举制度的相关知识。

12.B

13.D

14.C

15.B

A. 隋文帝时期通过考试的办法选拔人才,不符合题意;

B.依据所学知识可知,隋文帝初步建立起通过考试选拔人才的制度,隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立,故选项B符合题意;

C. 唐太宗时期增加考试科目 ,不符合题意;

D. 武则天时期创立殿试制度 ,不符合题意;

故答案为:B。

本题考查准确记忆。解答时,依据对课本基础知识的准确记忆回答,这是课本基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答。

16.B

根据所学知识可知,隋炀帝时正式设立进士科,标志着科举制的诞生,B项正确;隋文帝时期采取分科考试的方式选拔官吏,与题意不符,排除A项;

武则天时期开创武举和殿试,与题意不符,排除C项;

唐玄宗时期任用高官主持科举考试,提高科举考试的地位,与题意不符,排除D项。

故答案为:B。

本题主要知识考点是科举制,主要考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。要求学生熟练掌相关基础知识。

17.C

18.D

19.B

20.C

21.D

22.B

23.C

A.政局相对稳定,不符合题意;

B.自然条件优越,不符合题意;

C.依据题干信息,结合所学知识可知,北宋以后,南方地区的经济发展超过了北方,经济的发展带来的是对教育的投入增加,这就为人才的培养提供了条件,因此自宋朝以来,南方地区人才集中出现,故选项C符合题意;

D.对外交往密切,不符合题意;

故答案为:C。

本题考查理解能力。解答时,依据题干信息,结合对所学知识的理解来回答也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项。

24.D

根据题干“唐代进士科的考试着重于文学写作,……唐玄宗统治时期,允许考生以作诗代替考帖经。”可知,唐朝科举考查文学写作,有利于文学艺术的发展,D符合题意;

科举考试与经济无关,排除A项;

科举考试与社会风气无关,排除B项;

科举考试与民族关系无关,排除C项。

故答案为D。

本题主要考查了科举制度的相关知识,重点掌握科举制度的历史影响。

25.A

26.B

根据所学知识可知王位世袭制始于夏朝的启,分封制是西周时期的制度,郡县制是秦汉时期的地方制度,科举制是中国古代的选官制度,始于隋朝,因此他们探究的主题是中国古代的政治制度,B项正确;

中华文明的起源是夏商周以前的历史,排除A项;

国家建立与社会变革是指夏商周的建立和春秋战国时期出现的诸侯争霸、各国之间的变法、铁犁牛耕的使用、百家争鸣等,与题干描述的制度不符,排除C项;

题干描述的是制度层面的知识,而非治国思想,排除D项。

故选B项。

本题难度适中,考查中国古代的政治制度及学生的识记能力和分析问题的能力,识记中国古代的政治制度的相关知识。

27.A

根据材料可知,第一次,商周时期—从“神”到“人”,这主要得益于生产力的发展,人的作用突显,治国思想发生变化,①正确;第二次,魏晋时期—从“礼教”到“个性”主要是因为战乱,儒学以佛道的冲击,②正确;第三次,唐宋时期—从“门第”到“平民”主要是因为科举制的完善,③正确。因此,①②③项正确,A项正确;

第四次,晚明时期—从“道德”到“功利”,则反映的是明清时期商品经发展的需求,④错误。BCD项不符合题意,排除BCD项。

故选A项。

本题难度适中,考查中国古代历史上的“人文主义”热潮及学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。需要学生掌握中国古代史的朝代更替与阶段特征。

28.B

29.C

据题干““它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛影响的制度”,“是中国特有的制度,并持续了一千多年”。材料表明科举制具有稳定性和延续性,在我国一直维持了约1300年,C项符合题意;

A项有利于选拔社会人才题干材料内容不能体现,不符合题意;

B项可以推动教育发展题干材料内容不能体现,不符合题意;

D项能够防止政权覆灭和题干材料内容不符,不符合题意;

故答案为C。

本题难度适中,考查科举制及学生的理解和分析能力。解题关键是掌握基础知识,知道科举制具有稳定性和延续性,在我国一直维持了约1300年。

30.A

31.(1)隋炀帝:创立进士科。唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天:创立殿试制度。

(2)材料二中“田舍郎登天子堂”说明科举制度使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;材料三中“天下英雄人吾彀中”说明科举制度加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官员选拔的范围。

(1)根据所学可知,隋炀帝:创立进士科。唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天:创立殿试制度。

(2)据材料二“朝为田舍郎,暮登天子堂”可知,科举制度使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;据材料三“天下英雄入吾彀中矣”可知,说明科举制度加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官员选拔的范围。

故答案为:

(1)隋炀帝:创立进士科。唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天:创立殿试制度。

(2)材料二中“田舍郎登天子堂”说明科举制度使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;材料三中“天下英雄人吾彀中”说明科举制度加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官员选拔的范围。

本题主要知识考点是科举制度。主要考查学生对历史知识的识记、理解能力,运用所学知识,准确解读材料信息的能力。解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,仔细阅读材料,运用所学知识提炼材料信息主旨,掌握相关基础史实。

32.(1) ①隋炀帝;②进士科;③殿试制度。

(2) 特点:出生寒门,不讲求出身;以“文治”考量个人的才干;以儒家的经世理想作为精神纽带。

(3) 地方官员之间互相牵制;派文臣做知州,并在各州府设通判分知州的权力;设转运使,把地方财赋收归中央。

(4) 民族:藏族。形式:和亲、会盟。太宗把文成公主嫁给松赞干布。

19 科举制的创立

一、单选题

1.唐代大诗人孟郊的名诗《登科后》“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”此诗前两句将作者过去失意落拓的处境和现今考取功名的得意情境进行今昔对比,突现今朝跃入新天地时的思绪沸腾。此诗歌反映的我国古代的什么制度( )

A.科举制 B.三省六部制 C.分封制 D.行省制

2.它是中国古代选官制度的一大变革,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。它正式确立于( )

A.隋文帝时期 B.隋炀帝时期 C.辽太宗时期 D.唐高宗时期

3.吕思勉在《中国通史》中写道:此制度实行后,白屋之士(贫寒的读书人)可以平步青云,有权的人不能把持地位。材料中的“制度”可能是( )

A.郡县制 B.三省六部制 C.科举制 D.行省制度

4.某学者认为,科举制最重要的功能是促成一个不靠出身而以考试入流的官僚阶层取代世袭的封建贵族阶层。该学者意在说明科举制( )

A.是中国古代唯一的选官制度 B.注重依据门第选拔官员

C.促进了社会阶层的流动 D.限制考生自由发表观点

5.小阳同学进行研究性学习,搜集了“589年”“大运河”“科举制”等资料,他研究的历史朝代是( )

A.秦朝 B.隋朝 C.唐朝 D.宋朝

6.科举制度是我国封建社会选拔官吏的一种重要制度。下列关于科举制度的表述,正确的有( )

①这一制度正式确立于隋朝 ②唐朝时期创立殿试制度

③宋朝规定科举考试的题目必须来自“四书”“五经”④明清时期科举考试演变为“八股取士”

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

7.唐朝时,荆南地区每年要送举人赴京应考。可连着四五十年没考中一人,于是人们视荆南地区为“天荒”。850年,终于有考生考中进士,破了“天荒”。这个通过考试选拔人才的制度是( )

A.九品中正制 B.察举制 C.科举制 D.分封制

8.科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力。下表空白处应正确填写的内容是( )

皇帝 措施

隋文帝 建立起通过考试选拔人才的制度

进士科的创立,标志着科举制的正式确立

唐太宗 增加科举考试科目,进士科逐渐成为最重要的科目

武则天 创立殿试制度,亲自面试考生

A.汉武帝 B.隋炀帝 C.唐高祖 D.唐玄宗

9.钱穆在《国史新论》中写道:“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”下列关于该制度说法正确的是( )

A.隋文帝开设进士科标志着该制度正式创立

B.看重门第,不利于选拔人才

C.唐玄宗创立了殿试制度

D.加强了皇帝选官用人权力,扩大了官吏选拔范围

10.武则天统治时期,创立殿试制度,参加殿试的考生主要是荐举或自举的官员和布衣,并无只有通过省级考试者才能参加殿试的硬性规定。此举( )

A.促进了社会阶层的流动 B.确立了儒学的正统地位

C.杜绝了藩镇割据的现象 D.消除了人们的门第观念

11.隋朝时,始开科举,科举不分门第,不论贵贱,唯才是举;科举士子读万卷书,方可有“鱼跃龙门”之巨变。这说明科举制度在选拔官吏时( )

A.依据家世门第 B.注重真才实学

C.重视道德品质 D.看重身份资历

12.唐代科举命题较为随意;北宋科举对命题范围作出明确规定;金代科举也规定“五经、三史正文内出题”;元代科举只考古赋。这说明,科举制度( )

A.重视实用人才选拔 B.随统治需要而调整

C.以德才兼备为标准 D.促进了教育的发展

13.“隋唐开始的科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。”材料反映出科举制( )

A.加强了中央集权 B.有利于社会稳定

C.提高了行政效率 D.促进了阶层流动

14.崔瑞德在《剑桥中国隋唐史》上说:“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。”据材料可知“榜样”是指( )

A.刺史制 B.三省六部制 C.科举制 D.行省制

15.“十年寒窗无人问,一举成名天下知。“科举制度的创立,是中国古代选官制度的一大变革。科举制正式确立的标志是( )

A.隋文帝时期通过考试的办法选拔人才

B.隋炀帝时期创立进士科

C.唐太宗时期增加考试科目

D.武则天时期创立殿试制度

16.正式确立科举制的皇帝是( )

A.隋文帝 B.隋炀帝 C.武则天 D.唐玄宗

17.唐时有“杏园宴”的活动,主要内容是探花,即同一榜进士中选出两位,称作两街探花使,让他们骑马遍游长安城内外名园,摘取名花。该制度是( )

A.察举制 B.行省制 C.科举制 D.分封制

18.在“小钱币,大历史”跨学科主题学习中,同学推测下图所示的吉语花钱(铸有吉祥语但不流通的铜钱)出现的时间不早于隋唐。以下可支持推测的选项是( )

A.隋唐时期青铜冶炼技术成熟 B.这枚钱币采用圆形方孔形制

C.该钱币由中央政府统一铸造 D.隋唐时期创立并完善科举制

19.“升官图”是我国的古老棋类升级游戏,玩家需要从白丁做到“状元”。此游戏隋唐开始流传,宋时在民间得到普及,至民国方止。对此解读正确的是( )

“升官图”

①统一文字促进文化交流 ②休养生息稳定社会局势

③科举选拔推动阶层流动 ④城市繁华造就生活丰富

A.①② B.③④ C.①③ D.②③

20.魏晋以来,官员大都从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。这种现象的改变始于( )

A.秦始皇“焚书坑儒” B.汉武帝创立太学

C.隋炀帝建立科举制 D.武则天创立殿试

21.下图所示人物是福建省首位状元。与“状元”一词相关的制度是( )

A.分封制 B.郡县制 C.察举制 D.科举制

22.历史社团课上,同学们分享了成语典故朱衣点头、黄粱一梦、金榜题名,与其相关的是( )

A.察举制 B.科举制 C.世袭制 D.九品中正制

23.北宋时,南方人在科举考试中优势明显。自南宋起,江浙一带尤其成为人才集中的地区。出现这一现象的主要原因是,南方( )

A.政局相对稳定 B.自然条件优越

C.经济实力较强 D.对外交往密切

24.唐代进士科的考试着重于文学写作,也要考帖经(儒家经典基础知识测验)。唐玄宗统治时期,允许考生以作诗代替考帖经。唐代的这种做法( )

A.推动了经济繁荣 B.有利于尚武风气的形成

C.促进了民族交融 D.有利于文学艺术的发展

25.有学者认为:“大批中下层地主阶级士子以及自耕农出身的读书人,由科举考试人仕途,参与和掌握各级政权。”该学者意在强调科举制( )

A.扩大了政权的统治基础 B.推动了教育的发展

C.杜绝了藩镇割据的现象 D.改变了选官的标准

26.某班学习小组查阅了有关“王位世袭制”“分封制”“郡县制”“科举制”的一些历史资料进行主题探究,他们探究的主题是( )

A.中华文明的起源 B.中国古代的政治制度

C.国家建立与社会变革 D.中国古代的治国思想

27.有学者研究指出:在中国古代延续千年的历史中,有四次“人文主义”热潮(如图所示)。对此解读最为准确的是 ( )

第一次:商周时期——从“神”到“人” 第二次:魏晋时期——从“礼教”到“个性” 第三次:唐宋时期——从“门第”到“平民” 第四次:晚明时期——从“道德”到“功利”

①第一次热潮反映治国思想的变化 ②第二次热潮显现统治阶级内部残酷斗争

③第三次热潮得益于科举制度发展 ④第四次促成郑和七下西洋

A.①②③ B.①②④ C.②④ D.③④

28.据学者统计,中国古代入仕群体中寒门子弟所占比例呈现出如下变化:东晋时期为4%,隋朝为17.2%,唐朝为24.5%,至宋朝则为46.1%。由此可知( )

A.官员人数不断增加 B.统治基础逐渐扩大

C.社会实现公平公正 D.门第观念彻底扭转

29. 有学者认为,“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛的影响的制度”,“中国的竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并且持续了一千多年”。材料表明科举制( )

A.有利于选拔社会人才 B.可以推动教育发展

C.具有稳定性和延续性 D.能够防止政权覆灭

30.下表为魏晋南北朝与隋唐的儿童启蒙教材对比表,出现这一变化的主要原因是( )

时代 蒙学教材 内容

魏晋南北朝

《论语》《孝经》 儒家伦理道德

《千字文》 基础知识

隋唐

《论语》《孝经》 儒家伦理道德

《千字文》 基础知识

《免国策》 仿应试科目

A.选官制度的变化 B.民族政策的开放

C.国家政权的统一 D.崇文抑武的实施

二、材料分析题

31.科举制度在我国封建社会延续了1300多年,发挥了重要作用,产生了深远的影响。阅读材料,回答问题。

材料一:隋朝恢复了汉朝在全国竞争性考试的基础上选拔官员的制度。唐朝根据儒家“征召有才能的人才能更好地解决国家种种问题”的基本信条,继承并发展了这一制度。

——摘编自[美国]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强……少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。

——[北宋]汪洙《神童诗·劝学》

材料三:太宗曾巡幸端门,望见新科进士们鱼贯而出,大喜,曰:“天下英雄入吾彀中矣。”

——[五代]王定保《唐摭言·述进士》

(1)列举隋唐时期对科举制度的发展、完善作出贡献的三位皇帝及其措施。

(2)结合材料二、材料三,分析科举制度对当时社会的意义。

32.探究历史发展的脉络和特征是历史学习的重要方法。某中学以“走进隋唐”为主题,设计了以下探究活动,请你完成下列探究任务。

探究一 【人才选拔】

材料一:中国古代科举制度发展历程简表(部分)

朝代 阶段 表现

隋朝 创立 ① 时, ② 的创立,标志着科举制的正式确立

唐朝 完善 唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考 武则天统治时期,创立 ③ ,亲自面试考生,扩大了统治基础

宋朝 发展 大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速

(1)结合所学知识把材料一的①、②、③处内容补充完整。

材料二:张九龄常自称为“岭海孤贱”,即偏远地区的寒微之人,25岁得中进士,56岁进京拜相,成为天下士子仿效的对象……从宰相到地方官员,众多的“寒士”以文学进用,他们不仅支持着庞大的国家机器的运转,同时也造就了一个新阶层。这个新阶层不讲求出身,而是以“文治”考量个人的才干,同时以儒家的经世理想作为共同的精神纽带。

(2)根据材料二,归纳“新阶层”的特点。

探究二:【安邦之策】

材料三:中央政府架构的基本原则是中央对地方“如身使臂,如臂使指”。宋太祖为了加强对地方的控制,采取了一系列措施。图示如下:

(3)根据材料三并结合所学知识说明,宋太祖是如何加强中央对地方的控制的?

探究三:【民族交融】

材料四:如图是某老师所绘的《唐蕃关系示意图》:

(4)吐蕃是我国哪个民族的祖先?材料四表明,唐朝和吐蕃之间友好交往的主要形式有哪些?试举一例说明。

答案解析部分

1.A

2.B

3.C

4.C

5.B

6.C

7.C

8.B

9.D

隋文帝开始用分科考试的方法来选拔官员。隋炀帝时正式设置进士科,标志着我国科举制度正式诞生。D项正确,符合题意;

隋炀帝时开设进士科,标志着科举制度正式创立,A项错误,不符合题意;

科举制度不太看重门第,注重才能,B项错误,不符合题意;

武则天创立了殿试制度,C项错误,不符合题意;

故答案为D。

本题难度较小,考查科举制及学生的识记能力。解题关键是掌握基础知识,知道隋炀帝设立进士科,标志着科举制的正式确立。

10.A

11.B

答题关键信息“科举不分门第,不论贵贱,唯才是举”,据此分析:

A项:根据所学知识可知,九品中正制是依据家世门第,不合题干信息,排除A项;

B项:根据材料信息可知,“科举不分门第,不论贵贱,唯才是举”,说明科举制度注重真才实学,故B项正确;

C项:根据材料信息可知,材料没有涉及到道德品质,排除C项;

D项:根据材料信息可知,‘科举不分门第,不论贵贱,唯才是举’表明材料不看重身份资历,排除D项;

所以,B项符合题意,ACD不符合题意。

故答案为:B。

本题是历史基础性知识测试,主要知识考点是科举制度,主要考查学生的历史基础识记与运用所学知识,准确解读材料信息的能力,解题关键是牢记科举制度的相关知识。

12.B

13.D

14.C

15.B

A. 隋文帝时期通过考试的办法选拔人才,不符合题意;

B.依据所学知识可知,隋文帝初步建立起通过考试选拔人才的制度,隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立,故选项B符合题意;

C. 唐太宗时期增加考试科目 ,不符合题意;

D. 武则天时期创立殿试制度 ,不符合题意;

故答案为:B。

本题考查准确记忆。解答时,依据对课本基础知识的准确记忆回答,这是课本基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答。

16.B

根据所学知识可知,隋炀帝时正式设立进士科,标志着科举制的诞生,B项正确;隋文帝时期采取分科考试的方式选拔官吏,与题意不符,排除A项;

武则天时期开创武举和殿试,与题意不符,排除C项;

唐玄宗时期任用高官主持科举考试,提高科举考试的地位,与题意不符,排除D项。

故答案为:B。

本题主要知识考点是科举制,主要考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。要求学生熟练掌相关基础知识。

17.C

18.D

19.B

20.C

21.D

22.B

23.C

A.政局相对稳定,不符合题意;

B.自然条件优越,不符合题意;

C.依据题干信息,结合所学知识可知,北宋以后,南方地区的经济发展超过了北方,经济的发展带来的是对教育的投入增加,这就为人才的培养提供了条件,因此自宋朝以来,南方地区人才集中出现,故选项C符合题意;

D.对外交往密切,不符合题意;

故答案为:C。

本题考查理解能力。解答时,依据题干信息,结合对所学知识的理解来回答也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项。

24.D

根据题干“唐代进士科的考试着重于文学写作,……唐玄宗统治时期,允许考生以作诗代替考帖经。”可知,唐朝科举考查文学写作,有利于文学艺术的发展,D符合题意;

科举考试与经济无关,排除A项;

科举考试与社会风气无关,排除B项;

科举考试与民族关系无关,排除C项。

故答案为D。

本题主要考查了科举制度的相关知识,重点掌握科举制度的历史影响。

25.A

26.B

根据所学知识可知王位世袭制始于夏朝的启,分封制是西周时期的制度,郡县制是秦汉时期的地方制度,科举制是中国古代的选官制度,始于隋朝,因此他们探究的主题是中国古代的政治制度,B项正确;

中华文明的起源是夏商周以前的历史,排除A项;

国家建立与社会变革是指夏商周的建立和春秋战国时期出现的诸侯争霸、各国之间的变法、铁犁牛耕的使用、百家争鸣等,与题干描述的制度不符,排除C项;

题干描述的是制度层面的知识,而非治国思想,排除D项。

故选B项。

本题难度适中,考查中国古代的政治制度及学生的识记能力和分析问题的能力,识记中国古代的政治制度的相关知识。

27.A

根据材料可知,第一次,商周时期—从“神”到“人”,这主要得益于生产力的发展,人的作用突显,治国思想发生变化,①正确;第二次,魏晋时期—从“礼教”到“个性”主要是因为战乱,儒学以佛道的冲击,②正确;第三次,唐宋时期—从“门第”到“平民”主要是因为科举制的完善,③正确。因此,①②③项正确,A项正确;

第四次,晚明时期—从“道德”到“功利”,则反映的是明清时期商品经发展的需求,④错误。BCD项不符合题意,排除BCD项。

故选A项。

本题难度适中,考查中国古代历史上的“人文主义”热潮及学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。需要学生掌握中国古代史的朝代更替与阶段特征。

28.B

29.C

据题干““它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛影响的制度”,“是中国特有的制度,并持续了一千多年”。材料表明科举制具有稳定性和延续性,在我国一直维持了约1300年,C项符合题意;

A项有利于选拔社会人才题干材料内容不能体现,不符合题意;

B项可以推动教育发展题干材料内容不能体现,不符合题意;

D项能够防止政权覆灭和题干材料内容不符,不符合题意;

故答案为C。

本题难度适中,考查科举制及学生的理解和分析能力。解题关键是掌握基础知识,知道科举制具有稳定性和延续性,在我国一直维持了约1300年。

30.A

31.(1)隋炀帝:创立进士科。唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天:创立殿试制度。

(2)材料二中“田舍郎登天子堂”说明科举制度使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;材料三中“天下英雄人吾彀中”说明科举制度加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官员选拔的范围。

(1)根据所学可知,隋炀帝:创立进士科。唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天:创立殿试制度。

(2)据材料二“朝为田舍郎,暮登天子堂”可知,科举制度使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;据材料三“天下英雄入吾彀中矣”可知,说明科举制度加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官员选拔的范围。

故答案为:

(1)隋炀帝:创立进士科。唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天:创立殿试制度。

(2)材料二中“田舍郎登天子堂”说明科举制度使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;材料三中“天下英雄人吾彀中”说明科举制度加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官员选拔的范围。

本题主要知识考点是科举制度。主要考查学生对历史知识的识记、理解能力,运用所学知识,准确解读材料信息的能力。解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,仔细阅读材料,运用所学知识提炼材料信息主旨,掌握相关基础史实。

32.(1) ①隋炀帝;②进士科;③殿试制度。

(2) 特点:出生寒门,不讲求出身;以“文治”考量个人的才干;以儒家的经世理想作为精神纽带。

(3) 地方官员之间互相牵制;派文臣做知州,并在各州府设通判分知州的权力;设转运使,把地方财赋收归中央。

(4) 民族:藏族。形式:和亲、会盟。太宗把文成公主嫁给松赞干布。

同课章节目录