广东省雷州市2024-2025学年九年级下学期语文开学考试试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省雷州市2024-2025学年九年级下学期语文开学考试试卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 100.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

广东省雷州市2024-2025学年九年级下学期

语文开学考试试卷

一、积累运用(30分)

1.请在下面横线上,填写相应的语句。

(1) ,随君直到夜郎西。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

(2)乡书何处达 。(王湾《次北固山下》)

(3) ,崔九堂前几度闻。(杜甫《江南逢李龟年》)

(4) ,受降城外月如霜。(李益《夜上受降城闻笛》)

(5)君问归期未有期, 。(李商隐《夜雨寄北》)

(6) ,铁马冰河入梦来。(陆游《十一月四日风雨大作》)

(7)河流大野犹嫌束, 。(谭嗣同《潼关》)

(8)在《论语》中,子夏强调了“志”的重要性:“ 。”;孔子感慨时光易逝:“ , 。”(《论语》十二章)

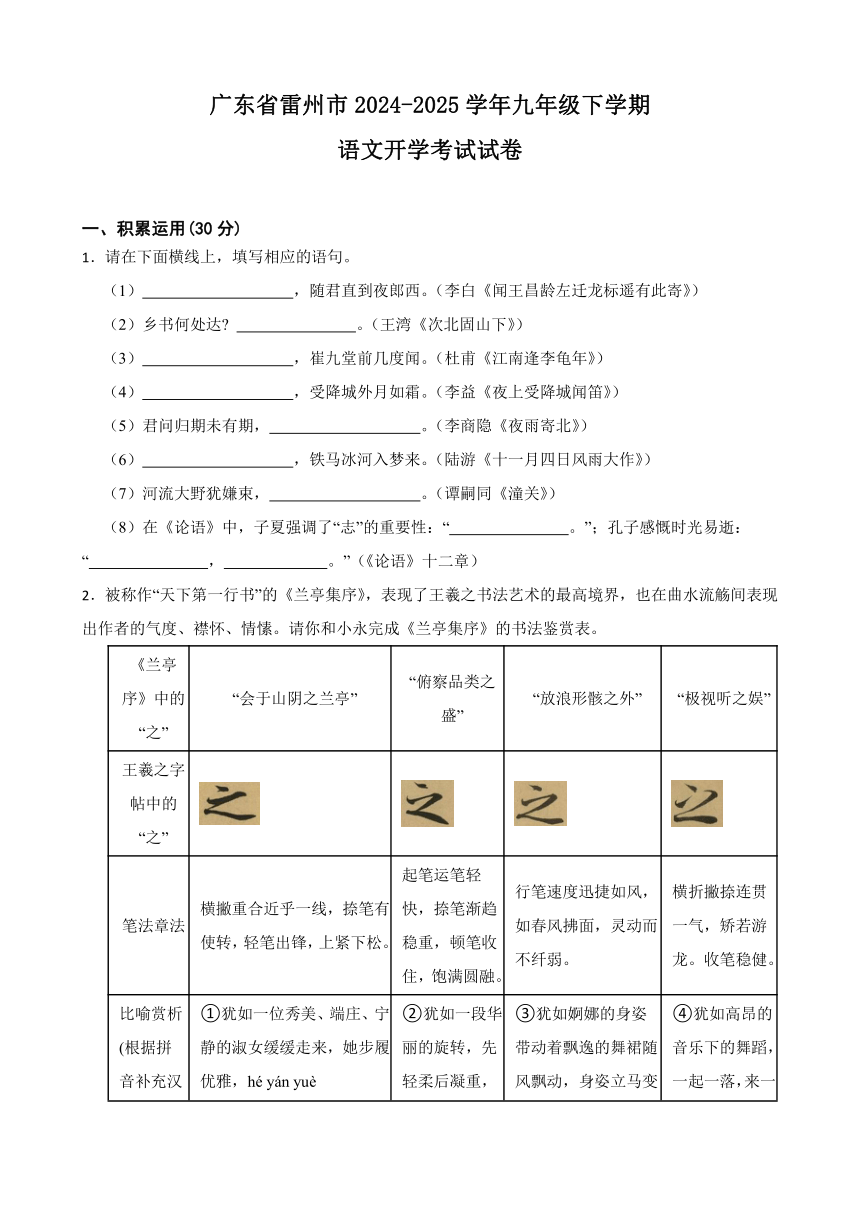

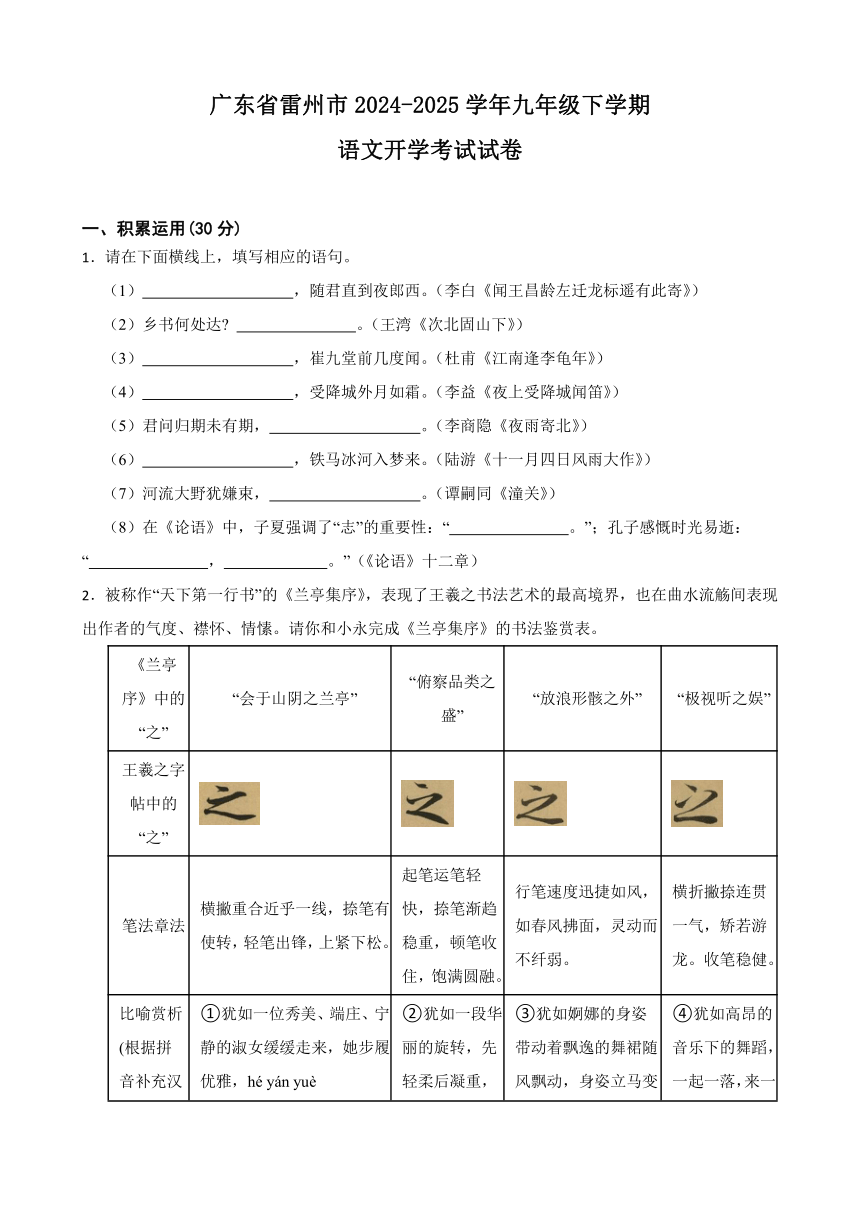

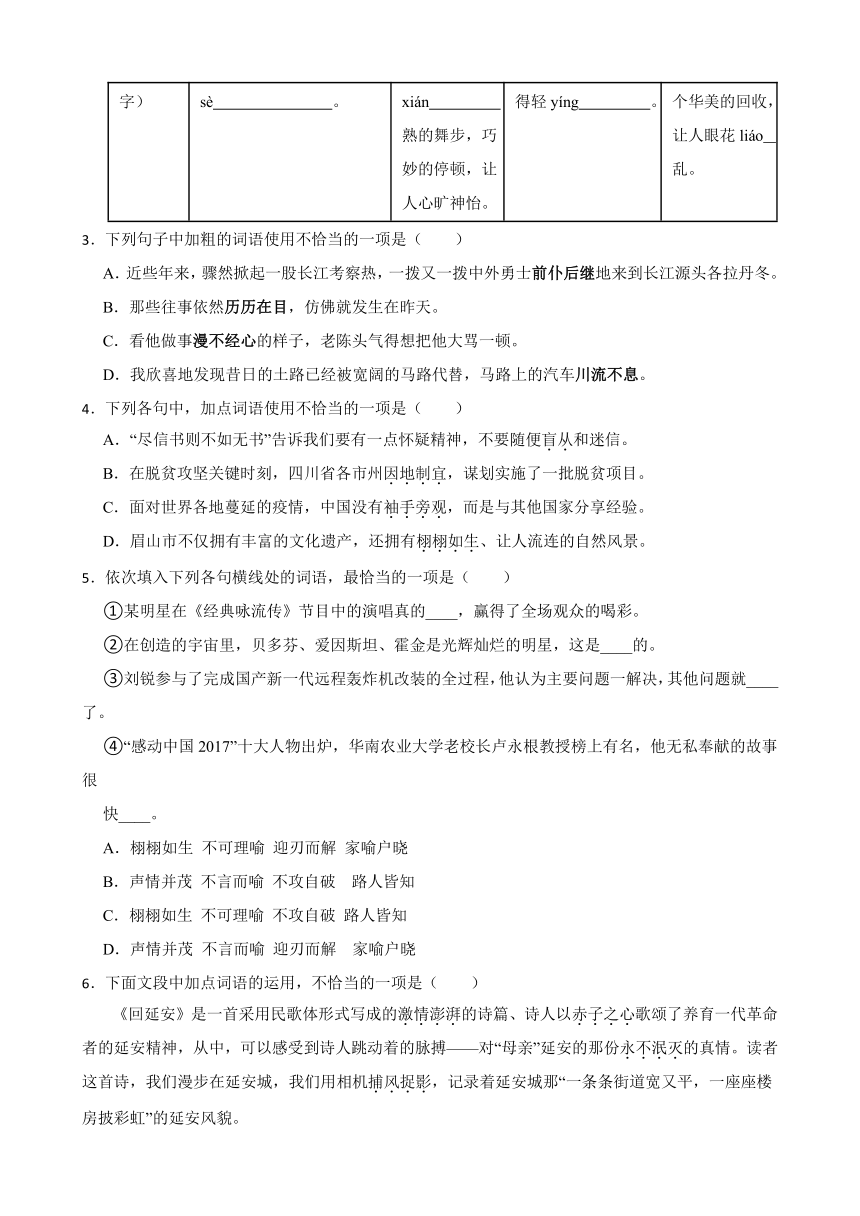

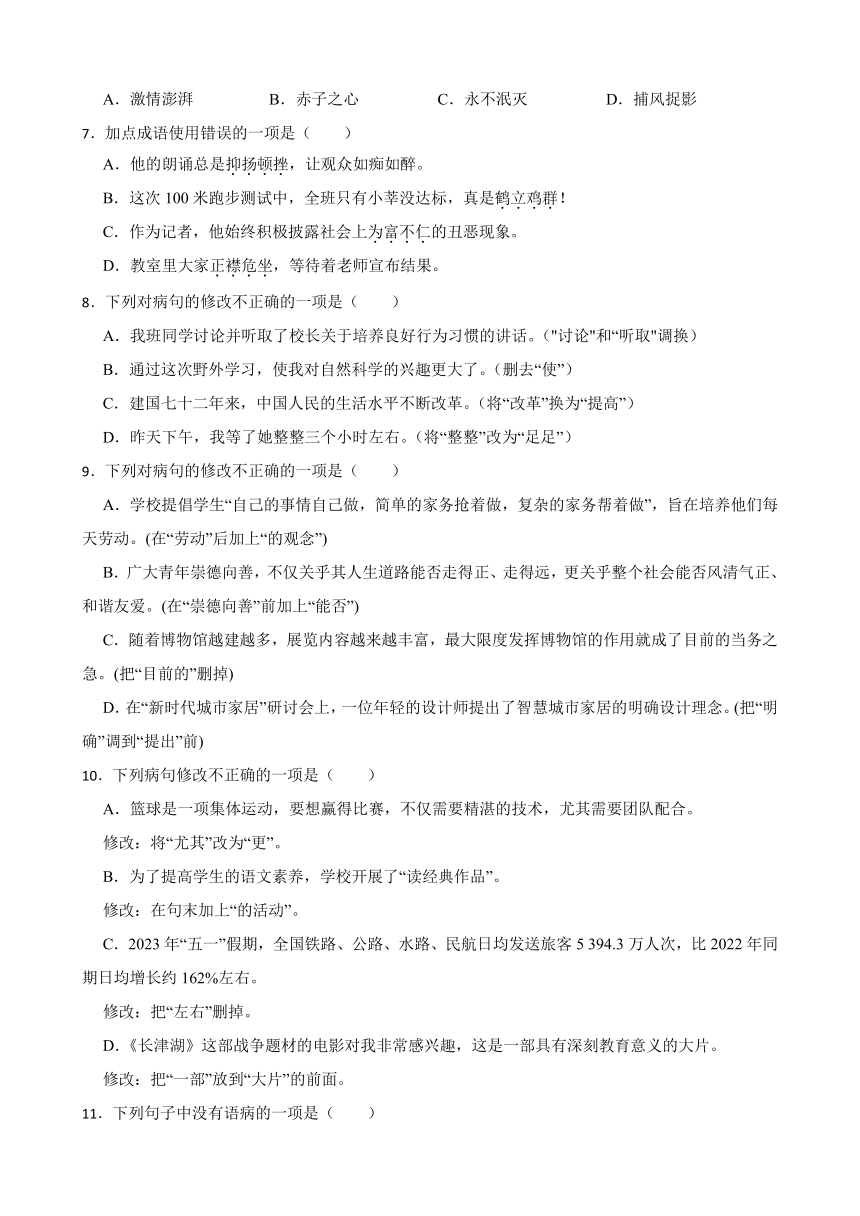

2.被称作“天下第一行书”的《兰亭集序》,表现了王羲之书法艺术的最高境界,也在曲水流觞间表现出作者的气度、襟怀、情愫。请你和小永完成《兰亭集序》的书法鉴赏表。

《兰亭序》中的“之” “会于山阴之兰亭” “俯察品类之盛” “放浪形骸之外” “极视听之娱”

王羲之字帖中的“之”

笔法章法 横撇重合近乎一线,捺笔有使转,轻笔出锋,上紧下松。 起笔运笔轻快,捺笔渐趋稳重,顿笔收住,饱满圆融。 行笔速度迅捷如风,如春风拂面,灵动而不纤弱。 横折撇捺连贯一气,矫若游龙。收笔稳健。

比喻赏析(根据拼音补充汉字) ①犹如一位秀美、端庄、宁静的淑女缓缓走来,她步履优雅,hé yán yuè sè 。 ②犹如一段华丽的旋转,先轻柔后凝重,xián 熟的舞步,巧妙的停顿,让人心旷神怡。 ③犹如婀娜的身姿带动着飘逸的舞裙随风飘动,身姿立马变得轻yíng 。 ④犹如高昂的音乐下的舞蹈,一起一落,来一个华美的回收,让人眼花liáo 乱。

3.下列句子中加粗的词语使用不恰当的一项是( )

A.近些年来,骤然掀起一股长江考察热,一拨又一拨中外勇士前仆后继地来到长江源头各拉丹冬。

B.那些往事依然历历在目,仿佛就发生在昨天。

C.看他做事漫不经心的样子,老陈头气得想把他大骂一顿。

D.我欣喜地发现昔日的土路已经被宽阔的马路代替,马路上的汽车川流不息。

4.下列各句中,加点词语使用不恰当的一项是( )

A.“尽信书则不如无书”告诉我们要有一点怀疑精神,不要随便盲从和迷信。

B.在脱贫攻坚关键时刻,四川省各市州因地制宜,谋划实施了一批脱贫项目。

C.面对世界各地蔓延的疫情,中国没有袖手旁观,而是与其他国家分享经验。

D.眉山市不仅拥有丰富的文化遗产,还拥有栩栩如生、让人流连的自然风景。

5.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是( )

①某明星在《经典咏流传》节目中的演唱真的____,赢得了全场观众的喝彩。

②在创造的宇宙里,贝多芬、爱因斯坦、霍金是光辉灿烂的明星,这是____的。

③刘锐参与了完成国产新一代远程轰炸机改装的全过程,他认为主要问题一解决,其他问题就____了。

④“感动中国2017”十大人物出炉,华南农业大学老校长卢永根教授榜上有名,他无私奉献的故事很

快____。

A.栩栩如生 不可理喻 迎刃而解 家喻户晓

B.声情并茂 不言而喻 不攻自破 路人皆知

C.栩栩如生 不可理喻 不攻自破 路人皆知

D.声情并茂 不言而喻 迎刃而解 家喻户晓

6.下面文段中加点词语的运用,不恰当的一项是( )

《回延安》是一首采用民歌体形式写成的激情澎湃的诗篇、诗人以赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神,从中,可以感受到诗人跳动着的脉搏——对“母亲”延安的那份永不泯灭的真情。读者这首诗,我们漫步在延安城,我们用相机捕风捉影,记录着延安城那“一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹”的延安风貌。

A.激情澎湃 B.赤子之心 C.永不泯灭 D.捕风捉影

7.加点成语使用错误的一项是( )

A.他的朗诵总是抑扬顿挫,让观众如痴如醉。

B.这次100米跑步测试中,全班只有小莘没达标,真是鹤立鸡群!

C.作为记者,他始终积极披露社会上为富不仁的丑恶现象。

D.教室里大家正襟危坐,等待着老师宣布结果。

8.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.我班同学讨论并听取了校长关于培养良好行为习惯的讲话。("讨论"和“听取"调换)

B.通过这次野外学习,使我对自然科学的兴趣更大了。(删去“使”)

C.建国七十二年来,中国人民的生活水平不断改革。(将“改革”换为“提高”)

D.昨天下午,我等了她整整三个小时左右。(将“整整”改为“足足”)

9.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.学校提倡学生“自己的事情自己做,简单的家务抢着做,复杂的家务帮着做”,旨在培养他们每天劳动。(在“劳动”后加上“的观念”)

B.广大青年崇德向善,不仅关乎其人生道路能否走得正、走得远,更关乎整个社会能否风清气正、和谐友爱。(在“崇德向善”前加上“能否”)

C.随着博物馆越建越多,展览内容越来越丰富,最大限度发挥博物馆的作用就成了目前的当务之急。(把“目前的”删掉)

D.在“新时代城市家居”研讨会上,一位年轻的设计师提出了智慧城市家居的明确设计理念。(把“明确”调到“提出”前)

10.下列病句修改不正确的一项是( )

A.篮球是一项集体运动,要想赢得比赛,不仅需要精湛的技术,尤其需要团队配合。

修改:将“尤其”改为“更”。

B.为了提高学生的语文素养,学校开展了“读经典作品”。

修改:在句末加上“的活动”。

C.2023年“五一”假期,全国铁路、公路、水路、民航日均发送旅客5 394.3万人次,比2022年同期日均增长约162%左右。

修改:把“左右”删掉。

D.《长津湖》这部战争题材的电影对我非常感兴趣,这是一部具有深刻教育意义的大片。

修改:把“一部”放到“大片”的前面。

11.下列句子中没有语病的一项是( )

A.王老师和杨老师的女儿参加了”第七届全国文明城市创建”宣传活动。

B.今年到凉山的游客是几年来游客最多的一年。

C.据不完全统,邛海国家湿地公园现有的水鸟大约有40种左右。

D.为了防止这类事故再发生,我们必须采取有效措施。

12.下列句子没有语病的一项是( )

A.好作品往往会在我们心中留下深刻、美好

B.积累是创造的基础,创造是积累的飞跃

C.生活中会遇到很多困难,但有准备的人总是有能力战胜困难而且有勇气面对困难

D.翻开诗人卷著,我们处处听得雨景,看得雨声,品得雨味

二、阅读(40分)

阅读下面文章,回答问题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

昔年过洛,见李公简云:“真宗既东封还①,访天下隐者,得杞人杨朴,能诗。及召对,自言不能。上问:‘临行有人作诗送卿否?’朴言:‘惟臣妾有一首云:更休落魄耽杯酒,且莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去②,这回断送老头皮③。’上大笑,放还山。”余在湖州,坐作诗追赴诏狱④,妻子送余出门,皆哭。无以语之,顾语妻曰:“子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?”妻子不觉失笑,予乃出。

(苏轼《书杨朴事》)

[注]①东封还:封泰山归来。 ②捉将官里去:指被朝廷、官府捉去。③断送老头皮:意为斩首。④坐作诗追赴诏狱:坐,因为。元丰二年苏轼因“乌台诗案”入狱,第二年被贬至黄州。

13.下列句子中,加点词的意义不相同的一组是( )

A.昔年过洛/及鲁肃过寻阳

B.相与步于中庭/未复有能与其奇者

C.遂至承天寺寻张怀民/后狼止而前狼又至

D.真宗既东封还/既出军门

14.将下面句子翻译成现代汉语。

①但少闲人如吾两人者耳。

②妻子不觉失笑,予乃出。

15.下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A.甲文作者写庭中景色,不着“月”字,却把月的空明澄澈写得淋漓尽致。

B.甲文中“遂”和“亦”二字写了两人夜深不寐,以赏月为乐,趣味相投。

C.乙文中真宗大笑的原因是杨朴猜对了皇上准备抓他,而且会断送老头皮。

D.甲文表现了苏轼被贬后的生活状态,乙文点到了苏轼获罪、被贬的原因。

16.选文【甲】和【乙】中苏轼表现出的人生态度相同吗?请结合文章作简要分析。

现代文阅读。

父亲的课堂

明前茶

①十年后,我还记得中考结束那年,父亲回家探亲时,进得家门第三天,就嫌弃我的惫懒、柔弱、优柔寡断与吃饭慢,决定带我去骑行川藏线。

②身为军人,父亲说干就干,立刻买了一辆新的山地车、折叠式帐篷、迷你压力锅,还有冲锋衣什么的,马上带我进行适应性训练,每天骑行50公里。

③当时,我很不乐意父亲这般不容分说地干预自己的生活,中考好不容易结束了,不是应该躺在沙发上紧握游戏手柄么?一个时常在儿子的生活中缺席的男人,凭啥对我的性情与吃饭速度指手画脚?我幻想着自己在父亲面前爆发并摔门而去,然而,不知为什么,一到父亲那张黑红的国字脸面前,我就像新兵见到连长,满腹的委屈与愤懑都咽了回去。

④十年以后,那场砥砺风雨和暴晒的骑行中,父子间起过什么争执,我已经忘了。我记得的,是父亲满是老茧的大手,一手死死地摁住我的脑瓜,一手帮我涂防晒霜的场景;是父亲把方便面底下卧着的茶叶蛋,硬塞到我碗里的场景;是高原上的冰雹雨降临时,父亲不容分说把唯一的不锈钢脸盆顶在我头上的场景;是父亲站在高坡上,朝坡下倒卧不起的我怒目而视的场景……是的,我是怎么撑下来的,这318国道上炼狱般的25天?可能,支撑我的,是父亲不经意间流露出的些许轻蔑与失望吧,父亲跟沿途的修车铺老板、小饭馆伙计、小旅馆老板表达了同一个意思:这小子,百无一用是书生,老刘家的精神气,到他这一辈,恐怕要断。我这一趟拉他出来,就是想练一练他的精神气。

⑤我一直不服父亲给我贴的标签:书生怎么就百无一用了?老刘家的精神气,为什么由你说了算,而不是由我说了算?等着吧,总有一天,我的筋骨会结实,我的目光会锐利,我会修山地车,会在强风中搭帐篷,会看北斗七星寻找方向,会在旷野上点燃篝火,我将会比你更耐压、更有眼光。我等着,等你老了,看你会不会像今天这样自以为是、刚愎自用。

⑥为此,我在骑行的后半段路上目光如炬,沉默是金,连父亲给我挑破脚上的水泡,并给膝头敷上膏药时,我都咬着牙一声不吭。我看到,父亲脸上深不见底的威严裂开了口子,一丝颤栗掠过他的腮帮肌肉。就在我在心里举拳怒吼“不要你心疼”时,那条口子已经合拢,父亲掉头而去,丝毫不带感情地说:“熄灯睡觉,明天6点半开始骑行,要躲过下午三点以后的雷暴。”

⑦我最终和我沧桑满面的自行车,一同见到了布达拉宫。仰望那耸立在高天薄云之下的神圣殿堂,一尘不染的白色楼宇中簇拥着肃穆的深红楼宇,只一瞬间,我的眼泪就流了一脸。我意识到,我的少年时代提前结束了,而这一切,都是拜父亲所赐。我不知道自己是应该怨恨他,还是应该感激他。

⑧十年后,我成为一名博士生,在大学里和师兄弟们一边做着对比实验,一边聊起“父亲的课堂”。我发现,大部分都市男生都在成长的某一刻,受到父亲毫不留情的敲打。

⑨可能,相比母亲的管教方式,父亲的教育都是有点硌人的,可到了男生成年后,回过头来看,这种严厉的课堂,却是为他们结结实实补了一次钙,让他们从精神上到身体上,都强健了起来。

(选自《青年文摘》,有改动)

17.下列对文章的理解,不正确的一项是( )

A.在骑行途中克服种种困难,“我”的自尊、自立、自强的勇气逐渐被激发出来。

B.从父亲要求“我”早上6点半出发以躲过下午的雷暴可知,骑行途中遇到的天气十分恶劣。

C.我成为博士后,在和师兄弟交流中发现都市男生都要在父亲毫不留情的敲打后才能成长。

D.第⑨段形象生动地表现了这个经历带给“我”的影响之大,突出了父亲这种“严厉的课堂”的重要意义。

18.依据提示,梳理文章情节和“我”的情感变化。

内容 情感

父亲决定带我去骑行川藏线,并严格训练我。 ①

② 不服

到达目的地后,见到布达拉宫。 ③

成年后,在实验室与师兄弟们交流。 理解

19.说说文章为什么取题为《父亲的课堂》?

20.每个家庭的教育都不一样,你赞同文中的父亲这样教育孩子吗?请陈述理由。

三、写作题三、作文(50分)

21.请从下面的题目中任选一题完成写作。

题目一:请以“我当时不知道”为题目写一篇文章。

题目二:《假如我 》

要求:

①若选题目二,请在横线上将题目补充完整。

②立意自定,文体自选(诗歌除外);

③不得在文中泄露个人和学校信息。

③不少于600字,书写工整,字迹清楚。

答案解析部分

1.(1)我寄愁心与明月

(2)归雁洛阳边

(3)岐王宅里寻常见

(4)回乐烽前沙似雪

(5)巴山夜雨涨秋池

(6)夜阑卧听风吹雨

(7)山入潼关不解平

(8)博学而笃志;逝者如斯夫;不舍昼夜

(1)~(7)诗文默写要求:一、不能添字、少字;二、字的笔画要准确,不能写错别字。此题中容易写错的字有:雁、岐、宅、烽、阑、潼、解

(8)②③ 在《论语》十二章中,孔子感叹时光流逝的名句是:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《论语·子罕》)这句话用流水比喻时间的流逝,强调了时间的宝贵和不可逆转性。其中,“逝者如斯夫”形象地描绘了时间如流水般逝去的情景,“不舍昼夜”则进一步强调了时间的连续性和不可停留性,整体表达了孔子对时光易逝的深深感慨。

故答案为:(1)我寄愁心与明月;(2)归雁洛阳边;(3)岐王宅里寻常见;(4)回乐烽前沙似雪;(5)巴山夜雨涨秋池;(6)夜阑卧听风吹雨;(7)山入潼关不解平;(8)博学而笃志;逝者如斯夫,不舍昼夜

本题考查古诗文名句的识记能力。解答此类题目,要求我们在平时的学习中,不仅要做好对于古诗文、名言名句的背诵,更要注重这些语句的默写,特别关注文句中容易写错的字,从而做到准确、工整的完成作答。

2.①和颜悦色;②娴;③盈;④缭

第1空、①和颜悦色:

解题思路:首先,我们识别拼音“hé yán yuè sè”,根据拼音的发音和常见的汉字组合,我们可以联想到多个词汇。但结合上下文“犹如一位秀美、端庄、宁静的淑女缓缓走来,她步履优雅”,这里的描述与“和颜悦色”所表达的温和、愉悦的神态相吻合。因此,可以确定答案为“和颜悦色”。

第2空、②娴:

解题思路:在“xián熟的舞步”这一描述中,我们需要找到一个与“熟”字搭配,且符合“华丽的旋转,先轻柔后凝重”这一舞蹈动作特征的汉字。根据拼音“xián”,结合舞蹈动作的描述,我们可以推断出这里指的是舞蹈动作的娴熟与流畅,因此选择“娴”字。

第3空、③盈:

解题思路:在“轻yíng”这一描述中,我们寻找一个与“轻盈”的语境相匹配的汉字。由于前文提到“婀娜的身姿带动着飘逸的舞裙随风飘动”,这里的“轻盈”指的是身姿的轻巧与灵动。结合拼音“yíng”,我们可以确定答案为“盈”,构成“轻盈”一词,准确地描述了身姿的变化。

第4空、④缭:

解题思路:在“眼花liáo乱”的描述中,我们需要找到一个与“缭乱”相符的汉字。结合前文“犹如高昂的音乐下的舞蹈,一起一落,来一个华美的回收”,这里的“缭乱”指的是视觉上的复杂多变、令人目不暇接。根据拼音“liáo”,我们可以确定答案为“缭”,构成“缭乱”一词,恰当地表达了舞蹈动作的华丽与复杂。

故答案为:①和颜悦色;②娴;③盈;④缭

本题主要考查了汉字拼音识别能力、语境理解能力以及汉字在特定语境中的准确运用能力。同时,也考察了对书法艺术中比喻赏析的理解和表达能力。

解题方法\技巧:

拼音识别与汉字匹配:通过准确识别拼音,结合上下文语境,选择最合适的汉字进行匹配。

语境理解与分析:深入理解题目中给出的语境描述,准确把握其表达的核心意义,从而选择最贴切的词汇进行填空。

比喻赏析与表达:在比喻赏析部分,需要准确理解比喻所表达的含义,并选用恰当的词汇进行描述和表达。

3.A

A 前仆后继,前面的人倒下了,后面的人跟着上,形容不怕牺牲,英勇奋斗。使用错误,改为“接连不断”。

B 历历在目,指远处的物体或景象看得很清楚,或过去的情景很清晰地呈现在眼前。使用正确

C 漫不经心,随随便便的,不放在心上。使用正确

D 川流不息,形容行人、车马很多,像水流一样连续不断。使用正确

故答案为:A

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:张冠李戴、望文生义、重复赘余、自相矛盾、褒贬误用、不合逻辑、搭配不当、对象出错等等。

4.D

A.盲从:盲目地附合随从。符合语境;

B.因地制宜:根据各地的具体情况,制定适宜的办法。符合语境;

C.袖手旁观:把手笼在袖子里,在一旁观看。比喻置身事外,既不过问,也不协助别人。符合语境;

D.栩栩如生:指艺术形象非常逼真,如同活的一样。不能形容自然风景;

故答案为:D。

本题考查学生对成语的辨析能力。解答这类题时要注意:(1)逐字解释成语,运用成语结构特点把握成语大意,但要注意不能望文生义;(2)注意成语潜在的感彩;(3)要注意成语使用的范围、前后成分的搭配、语意重复、对象范围(尤其是发生变化的词语);弄清所用成语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息。

5.D

声情并茂,形容演唱时唱腔或语言的音乐性有很深的造诣,而所表达的感情又很充沛动人。第一空形容演唱中所表达的感情又很充沛动人,用“声情并茂”。

栩栩如生,指艺术形象非常逼真,如同活的一样。后形容文学、艺术作品描摹、刻画人或物的形象十分生动逼真。

不言而喻,不用说就可明白。形容事理极其显明。第二空形容贝多芬、爱因斯坦、霍金等明星是光辉灿烂的,这是不用说就可明白,用“不言而喻”。

不可理喻,没法跟他讲道理。形容蛮横或固执。原作没有道理可以让人明白。后世多不能够用道理使其明白。

迎刃而解,指劈竹子时,上面几节一破,下面几节也就迎着刀锋顺势裂开了。比喻主要的问题得到解决,次要问题就很顺利解决。第三空形容主要问题解决了,其他问题就很顺利解决,用“迎刃而解”。

不攻自破,不用攻击就自行破灭。形容(交战一方)无力防御,不堪一击。也形容(言论)漏洞太多,不堪一驳。

路人皆知,比喻人所共知。后指某些人的用心、隐私等为人所共知。

家喻户晓,家家户户都知道。形容人所共知。第四空形容卢永根教授无私奉献的故事家家户户都知道,用“家喻户晓”。

故答案为: D

本题考查选词填空。日常注意积累,掌握成语含义及用法,联系句子语境,填入合适的词。要特别注意近义词。

6.D

A:激情澎湃,形容强烈的具有爆发性的情感,像波涛一样互相撞击,声势浩大,汹涌奔腾。使用正确

B:赤子之心,形容人心地善良、纯洁。现多用来指报国之心。使用正确

C:永不泯灭,指永远不会消失,常用为死的婉称更多。使用正确

D:捕风捉影,原比喻事物像风和影子一样难以捉摸。现比喻说话或做事毫无事实根据。使用错误

故答案为:D。

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:张冠李戴、望文生义、重复赘余、自相矛盾、褒贬误用、不合逻辑、搭配不当、对象出错等等。

7.B

A 抑扬顿挫,指声音的高低起伏和停顿转折。使用正确

B 鹤立鸡群,像仙鹤立在鸡群之中。比喻人的仪表或才能出众。语句写小莘测试没达标,不是指他仪表才能出众,使用错误

C 为富不仁,剥削者为了发财致富,心狠手毒,没有一点儿仁慈的心肠。后指为了自己发财,唯利是图,不讲仁义。使用正确

D 正襟危坐,理好衣服端端正正地坐着。形容严肃、恭敬或拘谨的样子。使用正确

故答案为:B

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:张冠李戴、望文生义、重复赘余、自相矛盾、褒贬误用、不合逻辑、搭配不当、对象出错等等。

8.D

A项无误;B项无误;C项无误;D”整整“和”左右“矛盾,去掉其中一个。

故答案为:D

本题考查学生病句的辨析与修改能力。常见的病句类型有成分残缺、搭配不当、语序不当、否定不当、句式杂糅、前后矛盾、不合逻辑等。解答此类题,在分析思考时,要注意句子在结构(搭配、多余、残缺、语序、杂糅)、语意(歧义、自相矛盾、指代不明、不合逻辑)上常见语病类型。

9.A

A项修改不正确。本句的病因是缺少“宾语中心语”。在“劳动”后加上“的习惯”。

故答案为:A

本题考查现代汉语常见语病辨析及修改能力。从语法角度分析,先压缩,再看搭配。要认真细致审读每个选项,重点注意分析并列短语作句子成分与其他成分的搭配,可以将并列短语拆开逐一与其他成分搭配,验证其当否。对于句式杂糅的句子,先凭语感判定其不协调,再分别造成句子,再放回原文中,验证其当否。对于语序不当的句子,先也要凭语感检测,再将不协调的词语或句子调换位置,看是否通畅自然。对因不明词义而造成前后矛盾的语句,应尽力推敲出这个关键词语的含义,推敲方法是拆字组词。

10.D

ABC.正确;

D.“《长津湖》这部战争题材的电影对我非常感兴趣”主客体颠倒,应改为“我对《长津湖》这部战争题材的电影非常感兴趣”。

故答案为:D

本题考查病句的辨析与修改。辨析并修改病句,一般来说,一看语法通不通,二看意思对不对,三看修辞妥不妥。要想快速而准确地辨析病句,除了平时多阅读,增强语感外,还应该掌握一定的方法,如语感审读法、枝干梳理法、逻辑分析法。

11.D

A.“ 王老师和杨老师的女儿”表意不明;

B.主宾不搭配,原句主干“游客是一年”,可删掉原句的“一年”;

C.“大约有40种左右”语义重复,可删掉“左右”;

故答案为:D。

本题考查学生对病句的辨析能力。常见的病句类型有成分残缺、搭配不当、语序混乱、结构混乱、语意不明、语言赘余等。先通读全文,凭语感判断正误,如果不能判断的,可以压缩句子,看搭配是否得当,找出病因。

12.B

A.成分残缺,“留下”缺少宾语中心语,在句末加上“的印象”;

B.表述正确;

C.语序不当,改为“但有准备的人总是有勇气面对困难而且有能力战胜困难”;

D.搭配不当,改为“我们处处看得雨景,听得雨声,品得雨味”。

故选:B。

辨析病句一般有两个角度,意思语法结构,包括语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱;二是内容,包括表意不明、不合逻辑。本题考查病句的辨析与修改能力。句中出现并列短语时,要注意是否出现并列不当、语序不当。搭配不当等问题,如本题中的B、D两项。

13.B

14.只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

②妻子不由自主笑出声来,我才从家里出来。

15.C

16.相同,都表现了豁达、乐观的人生态度。甲文苏轼贬官黄州,却仍能半夜因月色起行,相约好友散步赏月;乙中苏轼因乌台诗案入狱,却还幽默地以故事安慰妻子。

(1)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

(2)本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

(3)本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

(4)本题考查比较阅读能力,文言文要点的分析概括,要想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。在准确理解词意、句意、段意的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求提取重要信息。

【参考译文】

【甲】

元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我)高兴地起身出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】

从前经过洛阳,见到李公简,他说:“宋真宗泰山封禅回来,寻访天下的隐士,找到了杞地的杨朴,杨朴能作诗。等到皇帝召见他时,他自己说不会作诗。皇帝问:‘你临来的时候有人作诗送给你吗?’杨朴说:‘只有我的妻子作了一首诗说:更休落魄耽杯酒,且莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去,这回断送老头皮。’皇帝大笑,放他回家。” 我在湖州的时候,因为作诗被下令逮捕入狱,妻子儿女送我出门,都大哭。我没有什么话来安慰他们,回头对妻子说:“你难道不能像杨处士的妻子一样作一首诗送我吗?” 妻子不由得笑了起来,我于是出门。

13.A.“昔年过洛” 的 “过” 和 “及鲁肃过寻阳” 的 “过” 都意为 “经过”。

B.“相与步于中庭” 的 “与” 是 “和” 的意思;“未复有能与其奇者” 的 “与” 是 “参与,这里指欣赏” 的意思,意义不同。C 项,“遂至承天寺寻张怀民” 的 “至” 和 “后狼止而前狼又至” 的 “至” 都意为 “到达”。D 项,“真宗既东封还” 的 “既” 和 “既出军门” 的 “既” 都意为 “已经”。

14.本题考查句子翻译。①重点词:但,只是;如,像。②重点词:予,我;乃,才。

故答案为: 只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。②妻子不由自主笑出声来,我才从家里出来。

15.ABD.正确。

C.有误,乙文中真宗大笑的原因是杨朴的小妾做的诗。

故答案为:C

16.本题考查比较阅读。甲文:表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬低的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。对澄澈透明的美妙的月色作了生动 形象的描绘,透露出作者在贬低中虽感慨幽微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。表达了他壮志难酬的苦闷及自我排遣,表现了他旷达乐观的人生态度。

乙文:结合“余在湖州,坐作诗追赴诏狱,妻子送余出门,皆哭。无以语之,顾语妻曰:‘子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?‘妻子不觉失笑,予乃出”句可知,苏轼因为作诗被下令逮捕坐牢,为了不让妻子儿子担心,用杨朴的故事引妻子发笑,让她放心,可见苏轼的乐观豁达的心态,所以两文的人生态度是一样的。

故答案为: 相同,都表现了豁达、乐观的人生态度。甲文苏轼贬官黄州,却仍能半夜因月色起行,相约好友散步赏月;乙中苏轼因乌台诗案入狱,却还幽默地以故事安慰妻子。

17.C

18.委屈与愤懑;骑行路上,父亲流露出对“我”的轻蔑和失望。;矛盾

19.标题《父亲的课堂》能够准确地概括文章的主题和内容,也能够吸引读者的兴趣。

20.示例:我认为父亲这种“敲打”式的“课堂”可以激发孩子的自尊、自立、自强的精神,促进孩子健康成长。文中的“我”虽然当时难以接受,但是随着“教育”的推进,“我”的自尊、自立、自强的精神被激发出来,终于取得了最后的成功,可见这种“课堂”让“我”从精神上到身体上,都强健了起来。我们在成长过程中都需要母亲春风化雨的关爱,也需要父亲这种严厉的教育。

(1)本题考查概括文章内容的能力。解决此类题目首先要浏览全文,明确各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括文章中的重要段落(关键语句),简洁准确概括。

(2)本题考查文章内容的理解。理解文章的主要内容,阅读文章时要从整体到部分再到整体,即初读文章,了解大意后,再理解字词,读懂每句话,给文章分段和归纳段意,最后回到文章整体上来,进而抓住文章的主要内容。

(3)本题考查标题的意义与作用。文章题目的作用有:①概括文章的主要内容;②点明文章中心;③题目具有象征意义;④设置悬念,引发读者兴趣;⑤贯穿全文,为文章的线索。

(4)本题考查学生对文本主题的把握能力。文章的主题往往是作者对人和事物的情感态度的折射,要有通篇考虑,从重点语段、语句入手分析作者的观点态度的能力。

17. ABD.正确。

C.有误,原文是“大部分都市男生都在成长的某一刻,受到父亲毫不留情的敲打”,并非是全部。

故答案为:C

18.本题考查理解文章内容。①结合“然而,不知为什么,一到父亲那张黑红的国字脸面前,我就像新兵见到连长,满腹的委屈与愤懑都咽了回去”可得:委屈与愤懑;②结合“可能,支撑我的,是父亲不经意间流露出的些许轻蔑与失望吧,父亲跟沿途的修车铺老板、小饭馆伙计、小旅馆老板表达了同一个意思:这小子,百无一用是书生,老刘家的精神气,到他这一辈,恐怕要断”可得:骑行路上,父亲流露出对“我”的轻蔑和失望;③结合“我不知道自己是应该怨恨他,还是应该感激他”可得:矛盾。

故答案为:委屈与愤懑;骑行路上,父亲流露出对“我”的轻蔑和失望。;矛盾

19.本题考查理解题目。文章取题为《父亲的课堂》,是因为这个标题能够准确地概括文章的主题和内容。文章主要讲述了父亲在骑行川藏线的过程中,通过各种方式来锤炼儿子的意藏线的过程中,通过各种方式来锤炼儿子的意志和品格,让他变得更加坚强和自信。这些经历不仅让儿子在身体上得到了锻炼,更让他在精神上得到了成长。因此,这个标题能够准确地表达文章的主旨,也能够吸引读者的兴趣。

故答案为:标题《父亲的课堂》能够准确地概括文章的主题和内容,也能够吸引读者的兴趣。

20.本题考查内容理解与评析。学生可根据文章内容和自己的经历分析作答。文中,当父亲带“我”进行适应性训练时,“我”感到“满腹的委屈与愤懑”;骑行路上,父亲流露出对“我”的轻蔑与失望时,“我”感到“不服”“我怎么就没男子汉的气概了 老刘家的精神气,为什么由你说了算,而不是由我说了算 等着吧,

总有一天,我的筋骨会结实,我的目光会锐利,我会修山地车,会在强风中搭帐篷,会看北斗七星寻找方向,会在旷野上点燃篝火,我将会比你更耐压、更有眼光”可见“我”的自尊、自立、自强的勇气被激发了出来;结尾“十年后,我成为一名博士生”时,“我”感到“相比母亲那种柔软包容的管教方式,父亲的教育都是有点硌人的,可到男生成年后,回过头来看,这种严厉的课堂,却是为我结结实实补了一次钙,让我从精神上到身体上,都强健了起来”,可见父亲这种“敲打”式的“课堂”不仅不会打击孩子的自尊心,而且还有利于促进孩子的成长。

故答案为:示例:我认为父亲这种“敲打”式的“课堂”可以激发孩子的自尊、自立、自强的精神,促进孩子健康成长。文中的“我”虽然当时难以接受,但是随着“教育”的推进,“我”的自尊、自立、自强的精神被激发出来,终于取得了最后的成功,可见这种“课堂”让“我”从精神上到身体上,都强健了起来。我们在成长过程中都需要母亲春风化雨的关爱,也需要父亲这种严厉的教育。

21.略

题目一:

一、题目分析

“我当时不知道”这是一个命题作文,就主题来说是成长感悟类作文,题目强调了过去某个时刻的认知缺失或懵懂状态。重点在于“当时”:需要描述特定的过去场景和经历,突出在那个时候的无知或不了解。引发思考和感悟:通过回忆过去的“不知道”,引发对自身成长、经历和认知变化的思考。

二、写作思路

讲述具体事件:详细描述当时发生的具体事情,展现自己不知道的情况。

例如,在面对困难时不知道如何解决,或者在与人相处中不知道对方的真实想法也可以是在学习过程中不知道某个知识点的重要性。表达内心感受:描述当时不知道所带来的困惑、迷茫或焦虑等情绪。揭示成长和领悟:讲述后来是如何明白当时不知道的事情,以及从中获得的成长和教训。

三、注意事项

要突出“不知道”的状态和原因,让读者能够感同身受。注意语言表达,生动地描绘场景和内心活动,增强文章的感染力。

题目二:

一、题目分析

《假如我 》 属于开放性半命题作文,要求学生进行假设和想象,通过角色转换表达自己在特定身份下的思考和行动。题目未限定角色和事物,可以是具体的人、动物、植物、无生命的物体,或者可以是成就某件事(成为老师、考上大学等),甚至是抽象的概念(如风、雨等)。关键是通过假设表达出作者的独特视角和情感体验。

二、立意分析和注意事项:

明确角色:首先要明确填入空白处的角色,这个角色应具有足够的表现力和吸引力,能够激发读者的兴趣。角色特点:要充分了解所选角色的特点和属性,通过细腻的描写展示出这个角色的独特之处。情感表达:文章应表达出作者的真实情感和内心体验,通过角色的视角反映出自己对生活、社会、自然等方面的思考和感悟。合理想象:虽然是想象作文,但也要保持合理性和连贯性,避免脱离现实的过度夸张和虚构。

题目一:本题考查命题作文的写作。弄清题目的要求后,就要认真回忆、选择与这个题目有关的材料,哪些事例是自己最熟悉的,最有新意的,让人眼前一亮的,确定好作文中心来选取、组织素材;在文体的选择上也要在符合题干要求的基础上选择自己最擅长的。如果写记叙文就要写好情节,写出精彩的细节;如果写议论文就要观点鲜明,真正做到“摆事实、讲道理”。平时要多积累写作素材,多写随笔,考场才能做到得心应手,下笔如有神。

题目二:本题考查半命题作文的写作。半命题作文补充好题目是最关键的,直接影响我们的写作内容,以及写作思路的打开。确定了写作内容,然后进行立意。在安排文章结构的时候,一定要先列一个简单的提纲,对自己的写作思路进行合理的规划,然后按照提纲进行写作,可以起到事半功倍的效果,切忌盲人骑瞎马,想到哪写到哪。

语文开学考试试卷

一、积累运用(30分)

1.请在下面横线上,填写相应的语句。

(1) ,随君直到夜郎西。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

(2)乡书何处达 。(王湾《次北固山下》)

(3) ,崔九堂前几度闻。(杜甫《江南逢李龟年》)

(4) ,受降城外月如霜。(李益《夜上受降城闻笛》)

(5)君问归期未有期, 。(李商隐《夜雨寄北》)

(6) ,铁马冰河入梦来。(陆游《十一月四日风雨大作》)

(7)河流大野犹嫌束, 。(谭嗣同《潼关》)

(8)在《论语》中,子夏强调了“志”的重要性:“ 。”;孔子感慨时光易逝:“ , 。”(《论语》十二章)

2.被称作“天下第一行书”的《兰亭集序》,表现了王羲之书法艺术的最高境界,也在曲水流觞间表现出作者的气度、襟怀、情愫。请你和小永完成《兰亭集序》的书法鉴赏表。

《兰亭序》中的“之” “会于山阴之兰亭” “俯察品类之盛” “放浪形骸之外” “极视听之娱”

王羲之字帖中的“之”

笔法章法 横撇重合近乎一线,捺笔有使转,轻笔出锋,上紧下松。 起笔运笔轻快,捺笔渐趋稳重,顿笔收住,饱满圆融。 行笔速度迅捷如风,如春风拂面,灵动而不纤弱。 横折撇捺连贯一气,矫若游龙。收笔稳健。

比喻赏析(根据拼音补充汉字) ①犹如一位秀美、端庄、宁静的淑女缓缓走来,她步履优雅,hé yán yuè sè 。 ②犹如一段华丽的旋转,先轻柔后凝重,xián 熟的舞步,巧妙的停顿,让人心旷神怡。 ③犹如婀娜的身姿带动着飘逸的舞裙随风飘动,身姿立马变得轻yíng 。 ④犹如高昂的音乐下的舞蹈,一起一落,来一个华美的回收,让人眼花liáo 乱。

3.下列句子中加粗的词语使用不恰当的一项是( )

A.近些年来,骤然掀起一股长江考察热,一拨又一拨中外勇士前仆后继地来到长江源头各拉丹冬。

B.那些往事依然历历在目,仿佛就发生在昨天。

C.看他做事漫不经心的样子,老陈头气得想把他大骂一顿。

D.我欣喜地发现昔日的土路已经被宽阔的马路代替,马路上的汽车川流不息。

4.下列各句中,加点词语使用不恰当的一项是( )

A.“尽信书则不如无书”告诉我们要有一点怀疑精神,不要随便盲从和迷信。

B.在脱贫攻坚关键时刻,四川省各市州因地制宜,谋划实施了一批脱贫项目。

C.面对世界各地蔓延的疫情,中国没有袖手旁观,而是与其他国家分享经验。

D.眉山市不仅拥有丰富的文化遗产,还拥有栩栩如生、让人流连的自然风景。

5.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是( )

①某明星在《经典咏流传》节目中的演唱真的____,赢得了全场观众的喝彩。

②在创造的宇宙里,贝多芬、爱因斯坦、霍金是光辉灿烂的明星,这是____的。

③刘锐参与了完成国产新一代远程轰炸机改装的全过程,他认为主要问题一解决,其他问题就____了。

④“感动中国2017”十大人物出炉,华南农业大学老校长卢永根教授榜上有名,他无私奉献的故事很

快____。

A.栩栩如生 不可理喻 迎刃而解 家喻户晓

B.声情并茂 不言而喻 不攻自破 路人皆知

C.栩栩如生 不可理喻 不攻自破 路人皆知

D.声情并茂 不言而喻 迎刃而解 家喻户晓

6.下面文段中加点词语的运用,不恰当的一项是( )

《回延安》是一首采用民歌体形式写成的激情澎湃的诗篇、诗人以赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神,从中,可以感受到诗人跳动着的脉搏——对“母亲”延安的那份永不泯灭的真情。读者这首诗,我们漫步在延安城,我们用相机捕风捉影,记录着延安城那“一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹”的延安风貌。

A.激情澎湃 B.赤子之心 C.永不泯灭 D.捕风捉影

7.加点成语使用错误的一项是( )

A.他的朗诵总是抑扬顿挫,让观众如痴如醉。

B.这次100米跑步测试中,全班只有小莘没达标,真是鹤立鸡群!

C.作为记者,他始终积极披露社会上为富不仁的丑恶现象。

D.教室里大家正襟危坐,等待着老师宣布结果。

8.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.我班同学讨论并听取了校长关于培养良好行为习惯的讲话。("讨论"和“听取"调换)

B.通过这次野外学习,使我对自然科学的兴趣更大了。(删去“使”)

C.建国七十二年来,中国人民的生活水平不断改革。(将“改革”换为“提高”)

D.昨天下午,我等了她整整三个小时左右。(将“整整”改为“足足”)

9.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.学校提倡学生“自己的事情自己做,简单的家务抢着做,复杂的家务帮着做”,旨在培养他们每天劳动。(在“劳动”后加上“的观念”)

B.广大青年崇德向善,不仅关乎其人生道路能否走得正、走得远,更关乎整个社会能否风清气正、和谐友爱。(在“崇德向善”前加上“能否”)

C.随着博物馆越建越多,展览内容越来越丰富,最大限度发挥博物馆的作用就成了目前的当务之急。(把“目前的”删掉)

D.在“新时代城市家居”研讨会上,一位年轻的设计师提出了智慧城市家居的明确设计理念。(把“明确”调到“提出”前)

10.下列病句修改不正确的一项是( )

A.篮球是一项集体运动,要想赢得比赛,不仅需要精湛的技术,尤其需要团队配合。

修改:将“尤其”改为“更”。

B.为了提高学生的语文素养,学校开展了“读经典作品”。

修改:在句末加上“的活动”。

C.2023年“五一”假期,全国铁路、公路、水路、民航日均发送旅客5 394.3万人次,比2022年同期日均增长约162%左右。

修改:把“左右”删掉。

D.《长津湖》这部战争题材的电影对我非常感兴趣,这是一部具有深刻教育意义的大片。

修改:把“一部”放到“大片”的前面。

11.下列句子中没有语病的一项是( )

A.王老师和杨老师的女儿参加了”第七届全国文明城市创建”宣传活动。

B.今年到凉山的游客是几年来游客最多的一年。

C.据不完全统,邛海国家湿地公园现有的水鸟大约有40种左右。

D.为了防止这类事故再发生,我们必须采取有效措施。

12.下列句子没有语病的一项是( )

A.好作品往往会在我们心中留下深刻、美好

B.积累是创造的基础,创造是积累的飞跃

C.生活中会遇到很多困难,但有准备的人总是有能力战胜困难而且有勇气面对困难

D.翻开诗人卷著,我们处处听得雨景,看得雨声,品得雨味

二、阅读(40分)

阅读下面文章,回答问题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

昔年过洛,见李公简云:“真宗既东封还①,访天下隐者,得杞人杨朴,能诗。及召对,自言不能。上问:‘临行有人作诗送卿否?’朴言:‘惟臣妾有一首云:更休落魄耽杯酒,且莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去②,这回断送老头皮③。’上大笑,放还山。”余在湖州,坐作诗追赴诏狱④,妻子送余出门,皆哭。无以语之,顾语妻曰:“子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?”妻子不觉失笑,予乃出。

(苏轼《书杨朴事》)

[注]①东封还:封泰山归来。 ②捉将官里去:指被朝廷、官府捉去。③断送老头皮:意为斩首。④坐作诗追赴诏狱:坐,因为。元丰二年苏轼因“乌台诗案”入狱,第二年被贬至黄州。

13.下列句子中,加点词的意义不相同的一组是( )

A.昔年过洛/及鲁肃过寻阳

B.相与步于中庭/未复有能与其奇者

C.遂至承天寺寻张怀民/后狼止而前狼又至

D.真宗既东封还/既出军门

14.将下面句子翻译成现代汉语。

①但少闲人如吾两人者耳。

②妻子不觉失笑,予乃出。

15.下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A.甲文作者写庭中景色,不着“月”字,却把月的空明澄澈写得淋漓尽致。

B.甲文中“遂”和“亦”二字写了两人夜深不寐,以赏月为乐,趣味相投。

C.乙文中真宗大笑的原因是杨朴猜对了皇上准备抓他,而且会断送老头皮。

D.甲文表现了苏轼被贬后的生活状态,乙文点到了苏轼获罪、被贬的原因。

16.选文【甲】和【乙】中苏轼表现出的人生态度相同吗?请结合文章作简要分析。

现代文阅读。

父亲的课堂

明前茶

①十年后,我还记得中考结束那年,父亲回家探亲时,进得家门第三天,就嫌弃我的惫懒、柔弱、优柔寡断与吃饭慢,决定带我去骑行川藏线。

②身为军人,父亲说干就干,立刻买了一辆新的山地车、折叠式帐篷、迷你压力锅,还有冲锋衣什么的,马上带我进行适应性训练,每天骑行50公里。

③当时,我很不乐意父亲这般不容分说地干预自己的生活,中考好不容易结束了,不是应该躺在沙发上紧握游戏手柄么?一个时常在儿子的生活中缺席的男人,凭啥对我的性情与吃饭速度指手画脚?我幻想着自己在父亲面前爆发并摔门而去,然而,不知为什么,一到父亲那张黑红的国字脸面前,我就像新兵见到连长,满腹的委屈与愤懑都咽了回去。

④十年以后,那场砥砺风雨和暴晒的骑行中,父子间起过什么争执,我已经忘了。我记得的,是父亲满是老茧的大手,一手死死地摁住我的脑瓜,一手帮我涂防晒霜的场景;是父亲把方便面底下卧着的茶叶蛋,硬塞到我碗里的场景;是高原上的冰雹雨降临时,父亲不容分说把唯一的不锈钢脸盆顶在我头上的场景;是父亲站在高坡上,朝坡下倒卧不起的我怒目而视的场景……是的,我是怎么撑下来的,这318国道上炼狱般的25天?可能,支撑我的,是父亲不经意间流露出的些许轻蔑与失望吧,父亲跟沿途的修车铺老板、小饭馆伙计、小旅馆老板表达了同一个意思:这小子,百无一用是书生,老刘家的精神气,到他这一辈,恐怕要断。我这一趟拉他出来,就是想练一练他的精神气。

⑤我一直不服父亲给我贴的标签:书生怎么就百无一用了?老刘家的精神气,为什么由你说了算,而不是由我说了算?等着吧,总有一天,我的筋骨会结实,我的目光会锐利,我会修山地车,会在强风中搭帐篷,会看北斗七星寻找方向,会在旷野上点燃篝火,我将会比你更耐压、更有眼光。我等着,等你老了,看你会不会像今天这样自以为是、刚愎自用。

⑥为此,我在骑行的后半段路上目光如炬,沉默是金,连父亲给我挑破脚上的水泡,并给膝头敷上膏药时,我都咬着牙一声不吭。我看到,父亲脸上深不见底的威严裂开了口子,一丝颤栗掠过他的腮帮肌肉。就在我在心里举拳怒吼“不要你心疼”时,那条口子已经合拢,父亲掉头而去,丝毫不带感情地说:“熄灯睡觉,明天6点半开始骑行,要躲过下午三点以后的雷暴。”

⑦我最终和我沧桑满面的自行车,一同见到了布达拉宫。仰望那耸立在高天薄云之下的神圣殿堂,一尘不染的白色楼宇中簇拥着肃穆的深红楼宇,只一瞬间,我的眼泪就流了一脸。我意识到,我的少年时代提前结束了,而这一切,都是拜父亲所赐。我不知道自己是应该怨恨他,还是应该感激他。

⑧十年后,我成为一名博士生,在大学里和师兄弟们一边做着对比实验,一边聊起“父亲的课堂”。我发现,大部分都市男生都在成长的某一刻,受到父亲毫不留情的敲打。

⑨可能,相比母亲的管教方式,父亲的教育都是有点硌人的,可到了男生成年后,回过头来看,这种严厉的课堂,却是为他们结结实实补了一次钙,让他们从精神上到身体上,都强健了起来。

(选自《青年文摘》,有改动)

17.下列对文章的理解,不正确的一项是( )

A.在骑行途中克服种种困难,“我”的自尊、自立、自强的勇气逐渐被激发出来。

B.从父亲要求“我”早上6点半出发以躲过下午的雷暴可知,骑行途中遇到的天气十分恶劣。

C.我成为博士后,在和师兄弟交流中发现都市男生都要在父亲毫不留情的敲打后才能成长。

D.第⑨段形象生动地表现了这个经历带给“我”的影响之大,突出了父亲这种“严厉的课堂”的重要意义。

18.依据提示,梳理文章情节和“我”的情感变化。

内容 情感

父亲决定带我去骑行川藏线,并严格训练我。 ①

② 不服

到达目的地后,见到布达拉宫。 ③

成年后,在实验室与师兄弟们交流。 理解

19.说说文章为什么取题为《父亲的课堂》?

20.每个家庭的教育都不一样,你赞同文中的父亲这样教育孩子吗?请陈述理由。

三、写作题三、作文(50分)

21.请从下面的题目中任选一题完成写作。

题目一:请以“我当时不知道”为题目写一篇文章。

题目二:《假如我 》

要求:

①若选题目二,请在横线上将题目补充完整。

②立意自定,文体自选(诗歌除外);

③不得在文中泄露个人和学校信息。

③不少于600字,书写工整,字迹清楚。

答案解析部分

1.(1)我寄愁心与明月

(2)归雁洛阳边

(3)岐王宅里寻常见

(4)回乐烽前沙似雪

(5)巴山夜雨涨秋池

(6)夜阑卧听风吹雨

(7)山入潼关不解平

(8)博学而笃志;逝者如斯夫;不舍昼夜

(1)~(7)诗文默写要求:一、不能添字、少字;二、字的笔画要准确,不能写错别字。此题中容易写错的字有:雁、岐、宅、烽、阑、潼、解

(8)②③ 在《论语》十二章中,孔子感叹时光流逝的名句是:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《论语·子罕》)这句话用流水比喻时间的流逝,强调了时间的宝贵和不可逆转性。其中,“逝者如斯夫”形象地描绘了时间如流水般逝去的情景,“不舍昼夜”则进一步强调了时间的连续性和不可停留性,整体表达了孔子对时光易逝的深深感慨。

故答案为:(1)我寄愁心与明月;(2)归雁洛阳边;(3)岐王宅里寻常见;(4)回乐烽前沙似雪;(5)巴山夜雨涨秋池;(6)夜阑卧听风吹雨;(7)山入潼关不解平;(8)博学而笃志;逝者如斯夫,不舍昼夜

本题考查古诗文名句的识记能力。解答此类题目,要求我们在平时的学习中,不仅要做好对于古诗文、名言名句的背诵,更要注重这些语句的默写,特别关注文句中容易写错的字,从而做到准确、工整的完成作答。

2.①和颜悦色;②娴;③盈;④缭

第1空、①和颜悦色:

解题思路:首先,我们识别拼音“hé yán yuè sè”,根据拼音的发音和常见的汉字组合,我们可以联想到多个词汇。但结合上下文“犹如一位秀美、端庄、宁静的淑女缓缓走来,她步履优雅”,这里的描述与“和颜悦色”所表达的温和、愉悦的神态相吻合。因此,可以确定答案为“和颜悦色”。

第2空、②娴:

解题思路:在“xián熟的舞步”这一描述中,我们需要找到一个与“熟”字搭配,且符合“华丽的旋转,先轻柔后凝重”这一舞蹈动作特征的汉字。根据拼音“xián”,结合舞蹈动作的描述,我们可以推断出这里指的是舞蹈动作的娴熟与流畅,因此选择“娴”字。

第3空、③盈:

解题思路:在“轻yíng”这一描述中,我们寻找一个与“轻盈”的语境相匹配的汉字。由于前文提到“婀娜的身姿带动着飘逸的舞裙随风飘动”,这里的“轻盈”指的是身姿的轻巧与灵动。结合拼音“yíng”,我们可以确定答案为“盈”,构成“轻盈”一词,准确地描述了身姿的变化。

第4空、④缭:

解题思路:在“眼花liáo乱”的描述中,我们需要找到一个与“缭乱”相符的汉字。结合前文“犹如高昂的音乐下的舞蹈,一起一落,来一个华美的回收”,这里的“缭乱”指的是视觉上的复杂多变、令人目不暇接。根据拼音“liáo”,我们可以确定答案为“缭”,构成“缭乱”一词,恰当地表达了舞蹈动作的华丽与复杂。

故答案为:①和颜悦色;②娴;③盈;④缭

本题主要考查了汉字拼音识别能力、语境理解能力以及汉字在特定语境中的准确运用能力。同时,也考察了对书法艺术中比喻赏析的理解和表达能力。

解题方法\技巧:

拼音识别与汉字匹配:通过准确识别拼音,结合上下文语境,选择最合适的汉字进行匹配。

语境理解与分析:深入理解题目中给出的语境描述,准确把握其表达的核心意义,从而选择最贴切的词汇进行填空。

比喻赏析与表达:在比喻赏析部分,需要准确理解比喻所表达的含义,并选用恰当的词汇进行描述和表达。

3.A

A 前仆后继,前面的人倒下了,后面的人跟着上,形容不怕牺牲,英勇奋斗。使用错误,改为“接连不断”。

B 历历在目,指远处的物体或景象看得很清楚,或过去的情景很清晰地呈现在眼前。使用正确

C 漫不经心,随随便便的,不放在心上。使用正确

D 川流不息,形容行人、车马很多,像水流一样连续不断。使用正确

故答案为:A

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:张冠李戴、望文生义、重复赘余、自相矛盾、褒贬误用、不合逻辑、搭配不当、对象出错等等。

4.D

A.盲从:盲目地附合随从。符合语境;

B.因地制宜:根据各地的具体情况,制定适宜的办法。符合语境;

C.袖手旁观:把手笼在袖子里,在一旁观看。比喻置身事外,既不过问,也不协助别人。符合语境;

D.栩栩如生:指艺术形象非常逼真,如同活的一样。不能形容自然风景;

故答案为:D。

本题考查学生对成语的辨析能力。解答这类题时要注意:(1)逐字解释成语,运用成语结构特点把握成语大意,但要注意不能望文生义;(2)注意成语潜在的感彩;(3)要注意成语使用的范围、前后成分的搭配、语意重复、对象范围(尤其是发生变化的词语);弄清所用成语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息。

5.D

声情并茂,形容演唱时唱腔或语言的音乐性有很深的造诣,而所表达的感情又很充沛动人。第一空形容演唱中所表达的感情又很充沛动人,用“声情并茂”。

栩栩如生,指艺术形象非常逼真,如同活的一样。后形容文学、艺术作品描摹、刻画人或物的形象十分生动逼真。

不言而喻,不用说就可明白。形容事理极其显明。第二空形容贝多芬、爱因斯坦、霍金等明星是光辉灿烂的,这是不用说就可明白,用“不言而喻”。

不可理喻,没法跟他讲道理。形容蛮横或固执。原作没有道理可以让人明白。后世多不能够用道理使其明白。

迎刃而解,指劈竹子时,上面几节一破,下面几节也就迎着刀锋顺势裂开了。比喻主要的问题得到解决,次要问题就很顺利解决。第三空形容主要问题解决了,其他问题就很顺利解决,用“迎刃而解”。

不攻自破,不用攻击就自行破灭。形容(交战一方)无力防御,不堪一击。也形容(言论)漏洞太多,不堪一驳。

路人皆知,比喻人所共知。后指某些人的用心、隐私等为人所共知。

家喻户晓,家家户户都知道。形容人所共知。第四空形容卢永根教授无私奉献的故事家家户户都知道,用“家喻户晓”。

故答案为: D

本题考查选词填空。日常注意积累,掌握成语含义及用法,联系句子语境,填入合适的词。要特别注意近义词。

6.D

A:激情澎湃,形容强烈的具有爆发性的情感,像波涛一样互相撞击,声势浩大,汹涌奔腾。使用正确

B:赤子之心,形容人心地善良、纯洁。现多用来指报国之心。使用正确

C:永不泯灭,指永远不会消失,常用为死的婉称更多。使用正确

D:捕风捉影,原比喻事物像风和影子一样难以捉摸。现比喻说话或做事毫无事实根据。使用错误

故答案为:D。

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:张冠李戴、望文生义、重复赘余、自相矛盾、褒贬误用、不合逻辑、搭配不当、对象出错等等。

7.B

A 抑扬顿挫,指声音的高低起伏和停顿转折。使用正确

B 鹤立鸡群,像仙鹤立在鸡群之中。比喻人的仪表或才能出众。语句写小莘测试没达标,不是指他仪表才能出众,使用错误

C 为富不仁,剥削者为了发财致富,心狠手毒,没有一点儿仁慈的心肠。后指为了自己发财,唯利是图,不讲仁义。使用正确

D 正襟危坐,理好衣服端端正正地坐着。形容严肃、恭敬或拘谨的样子。使用正确

故答案为:B

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:张冠李戴、望文生义、重复赘余、自相矛盾、褒贬误用、不合逻辑、搭配不当、对象出错等等。

8.D

A项无误;B项无误;C项无误;D”整整“和”左右“矛盾,去掉其中一个。

故答案为:D

本题考查学生病句的辨析与修改能力。常见的病句类型有成分残缺、搭配不当、语序不当、否定不当、句式杂糅、前后矛盾、不合逻辑等。解答此类题,在分析思考时,要注意句子在结构(搭配、多余、残缺、语序、杂糅)、语意(歧义、自相矛盾、指代不明、不合逻辑)上常见语病类型。

9.A

A项修改不正确。本句的病因是缺少“宾语中心语”。在“劳动”后加上“的习惯”。

故答案为:A

本题考查现代汉语常见语病辨析及修改能力。从语法角度分析,先压缩,再看搭配。要认真细致审读每个选项,重点注意分析并列短语作句子成分与其他成分的搭配,可以将并列短语拆开逐一与其他成分搭配,验证其当否。对于句式杂糅的句子,先凭语感判定其不协调,再分别造成句子,再放回原文中,验证其当否。对于语序不当的句子,先也要凭语感检测,再将不协调的词语或句子调换位置,看是否通畅自然。对因不明词义而造成前后矛盾的语句,应尽力推敲出这个关键词语的含义,推敲方法是拆字组词。

10.D

ABC.正确;

D.“《长津湖》这部战争题材的电影对我非常感兴趣”主客体颠倒,应改为“我对《长津湖》这部战争题材的电影非常感兴趣”。

故答案为:D

本题考查病句的辨析与修改。辨析并修改病句,一般来说,一看语法通不通,二看意思对不对,三看修辞妥不妥。要想快速而准确地辨析病句,除了平时多阅读,增强语感外,还应该掌握一定的方法,如语感审读法、枝干梳理法、逻辑分析法。

11.D

A.“ 王老师和杨老师的女儿”表意不明;

B.主宾不搭配,原句主干“游客是一年”,可删掉原句的“一年”;

C.“大约有40种左右”语义重复,可删掉“左右”;

故答案为:D。

本题考查学生对病句的辨析能力。常见的病句类型有成分残缺、搭配不当、语序混乱、结构混乱、语意不明、语言赘余等。先通读全文,凭语感判断正误,如果不能判断的,可以压缩句子,看搭配是否得当,找出病因。

12.B

A.成分残缺,“留下”缺少宾语中心语,在句末加上“的印象”;

B.表述正确;

C.语序不当,改为“但有准备的人总是有勇气面对困难而且有能力战胜困难”;

D.搭配不当,改为“我们处处看得雨景,听得雨声,品得雨味”。

故选:B。

辨析病句一般有两个角度,意思语法结构,包括语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱;二是内容,包括表意不明、不合逻辑。本题考查病句的辨析与修改能力。句中出现并列短语时,要注意是否出现并列不当、语序不当。搭配不当等问题,如本题中的B、D两项。

13.B

14.只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

②妻子不由自主笑出声来,我才从家里出来。

15.C

16.相同,都表现了豁达、乐观的人生态度。甲文苏轼贬官黄州,却仍能半夜因月色起行,相约好友散步赏月;乙中苏轼因乌台诗案入狱,却还幽默地以故事安慰妻子。

(1)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

(2)本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

(3)本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

(4)本题考查比较阅读能力,文言文要点的分析概括,要想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。在准确理解词意、句意、段意的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求提取重要信息。

【参考译文】

【甲】

元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我)高兴地起身出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】

从前经过洛阳,见到李公简,他说:“宋真宗泰山封禅回来,寻访天下的隐士,找到了杞地的杨朴,杨朴能作诗。等到皇帝召见他时,他自己说不会作诗。皇帝问:‘你临来的时候有人作诗送给你吗?’杨朴说:‘只有我的妻子作了一首诗说:更休落魄耽杯酒,且莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去,这回断送老头皮。’皇帝大笑,放他回家。” 我在湖州的时候,因为作诗被下令逮捕入狱,妻子儿女送我出门,都大哭。我没有什么话来安慰他们,回头对妻子说:“你难道不能像杨处士的妻子一样作一首诗送我吗?” 妻子不由得笑了起来,我于是出门。

13.A.“昔年过洛” 的 “过” 和 “及鲁肃过寻阳” 的 “过” 都意为 “经过”。

B.“相与步于中庭” 的 “与” 是 “和” 的意思;“未复有能与其奇者” 的 “与” 是 “参与,这里指欣赏” 的意思,意义不同。C 项,“遂至承天寺寻张怀民” 的 “至” 和 “后狼止而前狼又至” 的 “至” 都意为 “到达”。D 项,“真宗既东封还” 的 “既” 和 “既出军门” 的 “既” 都意为 “已经”。

14.本题考查句子翻译。①重点词:但,只是;如,像。②重点词:予,我;乃,才。

故答案为: 只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。②妻子不由自主笑出声来,我才从家里出来。

15.ABD.正确。

C.有误,乙文中真宗大笑的原因是杨朴的小妾做的诗。

故答案为:C

16.本题考查比较阅读。甲文:表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬低的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。对澄澈透明的美妙的月色作了生动 形象的描绘,透露出作者在贬低中虽感慨幽微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。表达了他壮志难酬的苦闷及自我排遣,表现了他旷达乐观的人生态度。

乙文:结合“余在湖州,坐作诗追赴诏狱,妻子送余出门,皆哭。无以语之,顾语妻曰:‘子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?‘妻子不觉失笑,予乃出”句可知,苏轼因为作诗被下令逮捕坐牢,为了不让妻子儿子担心,用杨朴的故事引妻子发笑,让她放心,可见苏轼的乐观豁达的心态,所以两文的人生态度是一样的。

故答案为: 相同,都表现了豁达、乐观的人生态度。甲文苏轼贬官黄州,却仍能半夜因月色起行,相约好友散步赏月;乙中苏轼因乌台诗案入狱,却还幽默地以故事安慰妻子。

17.C

18.委屈与愤懑;骑行路上,父亲流露出对“我”的轻蔑和失望。;矛盾

19.标题《父亲的课堂》能够准确地概括文章的主题和内容,也能够吸引读者的兴趣。

20.示例:我认为父亲这种“敲打”式的“课堂”可以激发孩子的自尊、自立、自强的精神,促进孩子健康成长。文中的“我”虽然当时难以接受,但是随着“教育”的推进,“我”的自尊、自立、自强的精神被激发出来,终于取得了最后的成功,可见这种“课堂”让“我”从精神上到身体上,都强健了起来。我们在成长过程中都需要母亲春风化雨的关爱,也需要父亲这种严厉的教育。

(1)本题考查概括文章内容的能力。解决此类题目首先要浏览全文,明确各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括文章中的重要段落(关键语句),简洁准确概括。

(2)本题考查文章内容的理解。理解文章的主要内容,阅读文章时要从整体到部分再到整体,即初读文章,了解大意后,再理解字词,读懂每句话,给文章分段和归纳段意,最后回到文章整体上来,进而抓住文章的主要内容。

(3)本题考查标题的意义与作用。文章题目的作用有:①概括文章的主要内容;②点明文章中心;③题目具有象征意义;④设置悬念,引发读者兴趣;⑤贯穿全文,为文章的线索。

(4)本题考查学生对文本主题的把握能力。文章的主题往往是作者对人和事物的情感态度的折射,要有通篇考虑,从重点语段、语句入手分析作者的观点态度的能力。

17. ABD.正确。

C.有误,原文是“大部分都市男生都在成长的某一刻,受到父亲毫不留情的敲打”,并非是全部。

故答案为:C

18.本题考查理解文章内容。①结合“然而,不知为什么,一到父亲那张黑红的国字脸面前,我就像新兵见到连长,满腹的委屈与愤懑都咽了回去”可得:委屈与愤懑;②结合“可能,支撑我的,是父亲不经意间流露出的些许轻蔑与失望吧,父亲跟沿途的修车铺老板、小饭馆伙计、小旅馆老板表达了同一个意思:这小子,百无一用是书生,老刘家的精神气,到他这一辈,恐怕要断”可得:骑行路上,父亲流露出对“我”的轻蔑和失望;③结合“我不知道自己是应该怨恨他,还是应该感激他”可得:矛盾。

故答案为:委屈与愤懑;骑行路上,父亲流露出对“我”的轻蔑和失望。;矛盾

19.本题考查理解题目。文章取题为《父亲的课堂》,是因为这个标题能够准确地概括文章的主题和内容。文章主要讲述了父亲在骑行川藏线的过程中,通过各种方式来锤炼儿子的意藏线的过程中,通过各种方式来锤炼儿子的意志和品格,让他变得更加坚强和自信。这些经历不仅让儿子在身体上得到了锻炼,更让他在精神上得到了成长。因此,这个标题能够准确地表达文章的主旨,也能够吸引读者的兴趣。

故答案为:标题《父亲的课堂》能够准确地概括文章的主题和内容,也能够吸引读者的兴趣。

20.本题考查内容理解与评析。学生可根据文章内容和自己的经历分析作答。文中,当父亲带“我”进行适应性训练时,“我”感到“满腹的委屈与愤懑”;骑行路上,父亲流露出对“我”的轻蔑与失望时,“我”感到“不服”“我怎么就没男子汉的气概了 老刘家的精神气,为什么由你说了算,而不是由我说了算 等着吧,

总有一天,我的筋骨会结实,我的目光会锐利,我会修山地车,会在强风中搭帐篷,会看北斗七星寻找方向,会在旷野上点燃篝火,我将会比你更耐压、更有眼光”可见“我”的自尊、自立、自强的勇气被激发了出来;结尾“十年后,我成为一名博士生”时,“我”感到“相比母亲那种柔软包容的管教方式,父亲的教育都是有点硌人的,可到男生成年后,回过头来看,这种严厉的课堂,却是为我结结实实补了一次钙,让我从精神上到身体上,都强健了起来”,可见父亲这种“敲打”式的“课堂”不仅不会打击孩子的自尊心,而且还有利于促进孩子的成长。

故答案为:示例:我认为父亲这种“敲打”式的“课堂”可以激发孩子的自尊、自立、自强的精神,促进孩子健康成长。文中的“我”虽然当时难以接受,但是随着“教育”的推进,“我”的自尊、自立、自强的精神被激发出来,终于取得了最后的成功,可见这种“课堂”让“我”从精神上到身体上,都强健了起来。我们在成长过程中都需要母亲春风化雨的关爱,也需要父亲这种严厉的教育。

21.略

题目一:

一、题目分析

“我当时不知道”这是一个命题作文,就主题来说是成长感悟类作文,题目强调了过去某个时刻的认知缺失或懵懂状态。重点在于“当时”:需要描述特定的过去场景和经历,突出在那个时候的无知或不了解。引发思考和感悟:通过回忆过去的“不知道”,引发对自身成长、经历和认知变化的思考。

二、写作思路

讲述具体事件:详细描述当时发生的具体事情,展现自己不知道的情况。

例如,在面对困难时不知道如何解决,或者在与人相处中不知道对方的真实想法也可以是在学习过程中不知道某个知识点的重要性。表达内心感受:描述当时不知道所带来的困惑、迷茫或焦虑等情绪。揭示成长和领悟:讲述后来是如何明白当时不知道的事情,以及从中获得的成长和教训。

三、注意事项

要突出“不知道”的状态和原因,让读者能够感同身受。注意语言表达,生动地描绘场景和内心活动,增强文章的感染力。

题目二:

一、题目分析

《假如我 》 属于开放性半命题作文,要求学生进行假设和想象,通过角色转换表达自己在特定身份下的思考和行动。题目未限定角色和事物,可以是具体的人、动物、植物、无生命的物体,或者可以是成就某件事(成为老师、考上大学等),甚至是抽象的概念(如风、雨等)。关键是通过假设表达出作者的独特视角和情感体验。

二、立意分析和注意事项:

明确角色:首先要明确填入空白处的角色,这个角色应具有足够的表现力和吸引力,能够激发读者的兴趣。角色特点:要充分了解所选角色的特点和属性,通过细腻的描写展示出这个角色的独特之处。情感表达:文章应表达出作者的真实情感和内心体验,通过角色的视角反映出自己对生活、社会、自然等方面的思考和感悟。合理想象:虽然是想象作文,但也要保持合理性和连贯性,避免脱离现实的过度夸张和虚构。

题目一:本题考查命题作文的写作。弄清题目的要求后,就要认真回忆、选择与这个题目有关的材料,哪些事例是自己最熟悉的,最有新意的,让人眼前一亮的,确定好作文中心来选取、组织素材;在文体的选择上也要在符合题干要求的基础上选择自己最擅长的。如果写记叙文就要写好情节,写出精彩的细节;如果写议论文就要观点鲜明,真正做到“摆事实、讲道理”。平时要多积累写作素材,多写随笔,考场才能做到得心应手,下笔如有神。

题目二:本题考查半命题作文的写作。半命题作文补充好题目是最关键的,直接影响我们的写作内容,以及写作思路的打开。确定了写作内容,然后进行立意。在安排文章结构的时候,一定要先列一个简单的提纲,对自己的写作思路进行合理的规划,然后按照提纲进行写作,可以起到事半功倍的效果,切忌盲人骑瞎马,想到哪写到哪。

同课章节目录