感天动地窦娥冤,千古奇冤何时雪?———必修下册4《窦娥冤(节选)》教学设计

文档属性

| 名称 | 感天动地窦娥冤,千古奇冤何时雪?———必修下册4《窦娥冤(节选)》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-14 16:24:44 | ||

图片预览

文档简介

感天动地窦娥冤,千古奇冤何时雪?

—必修下册4《窦娥冤(节选)》教学设计

一、教学目标:

语言建构:了解元杂剧的特点及相关知识,品味“本色化”戏剧语言。

思维发展:把握故事情节并分析窦娥的形象,理解窦娥悲剧的社会意义。

审美鉴赏:感受窦娥身上的人性美;鉴赏品味,领略戏剧语言艺术。

文化传承:认识恶劣社会秩序对人性的摧残,培养学生向善的心灵。

二、教学重难点:

1.重点:把握故事情节并分析窦娥的形象;品味“本色化”戏剧语言;

2.难点:品味“本色化戏剧语言”。

三、教学课时:2课时。

四、教学过程:

第一课时:品矛盾纠葛,悟窦娥抗争之魂

(一)情境导入:

同学们,在大家看过的影视作品里,那些含冤受屈的角色总能深深触动我们的心。就像电影《肖申克的救赎》里的安迪,被误判入狱,却始终没有放弃对自由的渴望;电视剧《琅琊榜》中的赤焰军将士,遭奸人陷害,背负叛国之名,让人痛心不已。

今天,我们要走进一位同样含冤受屈的古代女子 —— 窦娥的世界。大家或许听说过 “六月飞雪” 这个奇景,它就和窦娥紧密相连。在那个看似平常的元代社会,窦娥究竟经历了什么,才会让上天都为之动容,降下这违背常理的大雪?是怎样的冤屈,让一个柔弱女子发出震撼天地的呼喊?她的故事背后,又隐藏着怎样的社会真相和人性挣扎?让我们一起走进《窦娥冤》,去揭开窦娥身上的神秘面纱,感受她的悲惨命运,探寻其中的深刻内涵。

(二)知人论世

1.了解作者:

字汉卿,号已斋叟,金末元初大都人,元代杂剧代表作家,他与郑光祖、白朴、马致远齐名,被称为“元曲四大家”,被称为是“中国的莎士比亚”。1956年,他的名字被列入世界文化名人之列。他精通音律会吟诗,会吹箫、弹琴、歌唱、舞蹈,也会下棋射猎多才多艺。关汉卿不满当时的社会现实,一生“不屑仕进”。他一生主要从事戏剧活动,不仅写剧本,而且登台演唱,借助元杂剧艺术来揭露现实黑暗,寄托自己的情感和愿望。

2.元杂剧常识:

散曲 小令+套曲

元曲

杂剧 散曲+“科”+“白”

3.了解背景:

元朝的统治者是蒙古贵族和官僚,被统治者是劳苦大众。元代统治者不仅对劳动者残酷盘剥,而且实行民族分化政策,以利于巩固其统治地位。他们将全国人口分为四等。统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民。在残酷的阶级压迫和民族压迫下,各族劳动人民过着悲惨的生活。贪污横行,冤案不计其数。元世祖死后,他的孙子铁穆耳即位,就是元成宗。元成宗时期,贪赃枉法的情况越来越严重。有一次,查出有贪污行为的官吏一万八千多人,冤案五千多件。《窦娥冤》的冤案就发生在这样一种社会背景下。

(三)环节一 解读连环画,梳理杂剧情节

结合注释①和《窦娥冤》第三折,给下列连环画取小标题。

小标题示例:1. 窦天章进京赶考,小窦娥卖与蔡家;2. 蔡婆婆陷遭勒死,张驴儿趁人之危;3. 张驴儿药死亲爹,苦窦娥惨遭诬陷;4. 贪官梼杌受贿,窦娥屈打成招;5. 窦娥含冤临刑,发下三桩誓愿;6. 父女梦中相见,窦娥向父诉冤。

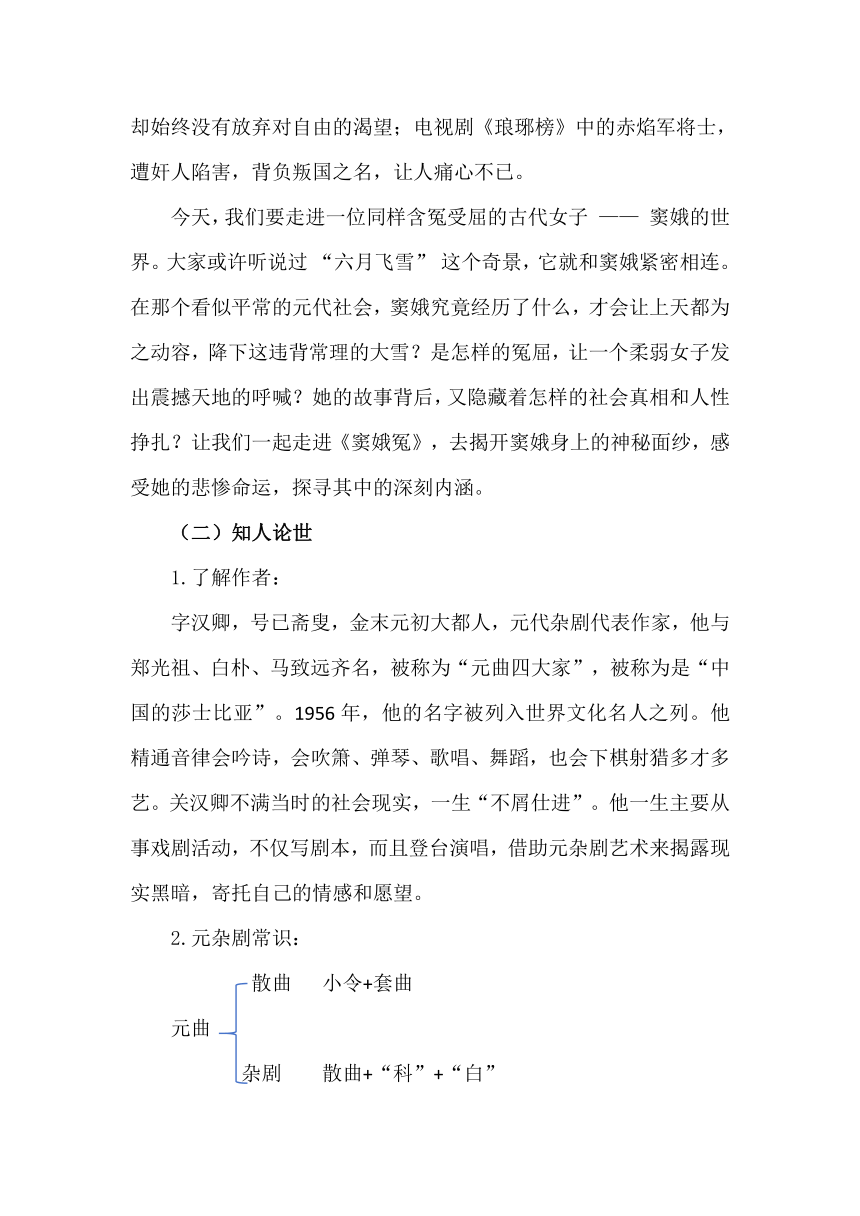

(四)环节二 寻戏剧冲突,聚焦曲词矛盾

优秀的戏剧作品一定“有戏”,就是说人物与人物之间要有矛盾冲突。读完剧本后,你认为本剧中都存在着哪些戏剧冲突?

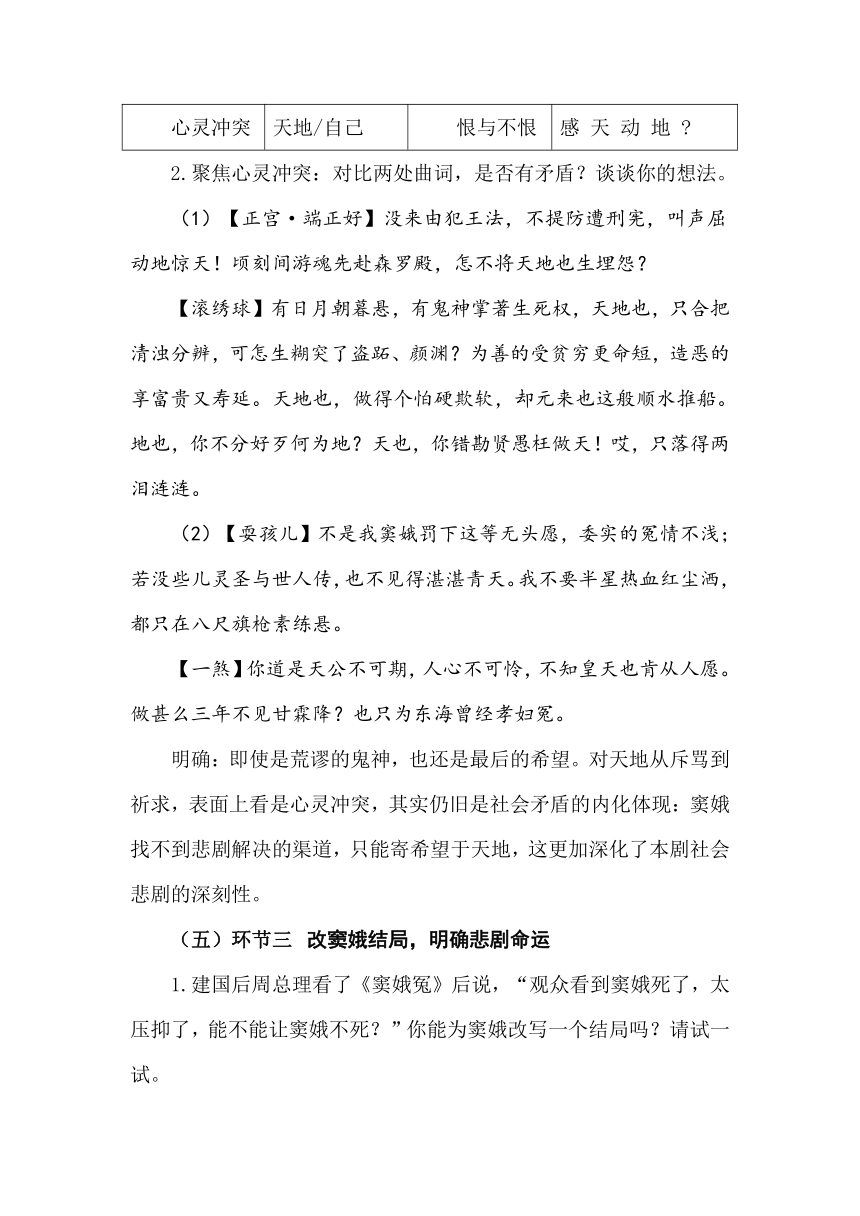

冲突方 冲突过程 冲突结果

外部冲突 张驴儿 嫁与不嫁 对薄公堂

官府 招与不招 死不肯认

婆婆 牧与不救 只能屈招

心灵冲突 天地/自己 恨与不恨 感 天 动 地

2.聚焦心灵冲突:对比两处曲词,是否有矛盾?谈谈你的想法。

(1)【正宫·端正好】没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天!顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨?

【滚绣球】有日月朝暮悬,有鬼神掌著生死权,天地也,只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗跖、颜渊?为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也,做得个怕硬欺软,却元来也这般顺水推船。地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!哎,只落得两泪涟涟。

(2)【耍孩儿】不是我窦娥罚下这等无头愿,委实的冤情不浅;若没些儿灵圣与世人传,也不见得湛湛青天。我不要半星热血红尘洒,都只在八尺旗枪素练悬。

【一煞】你道是天公不可期,人心不可怜,不知皇天也肯从人愿。做甚么三年不见甘霖降?也只为东海曾经孝妇冤。

明确:即使是荒谬的鬼神,也还是最后的希望。对天地从斥骂到祈求,表面上看是心灵冲突,其实仍旧是社会矛盾的内化体现:窦娥找不到悲剧解决的渠道,只能寄希望于天地,这更加深化了本剧社会悲剧的深刻性。

(五)环节三 改窦娥结局,明确悲剧命运

1.建国后周总理看了《窦娥冤》后说,“观众看到窦娥死了,太压抑了,能不能让窦娥不死?”你能为窦娥改写一个结局吗?请试一试。

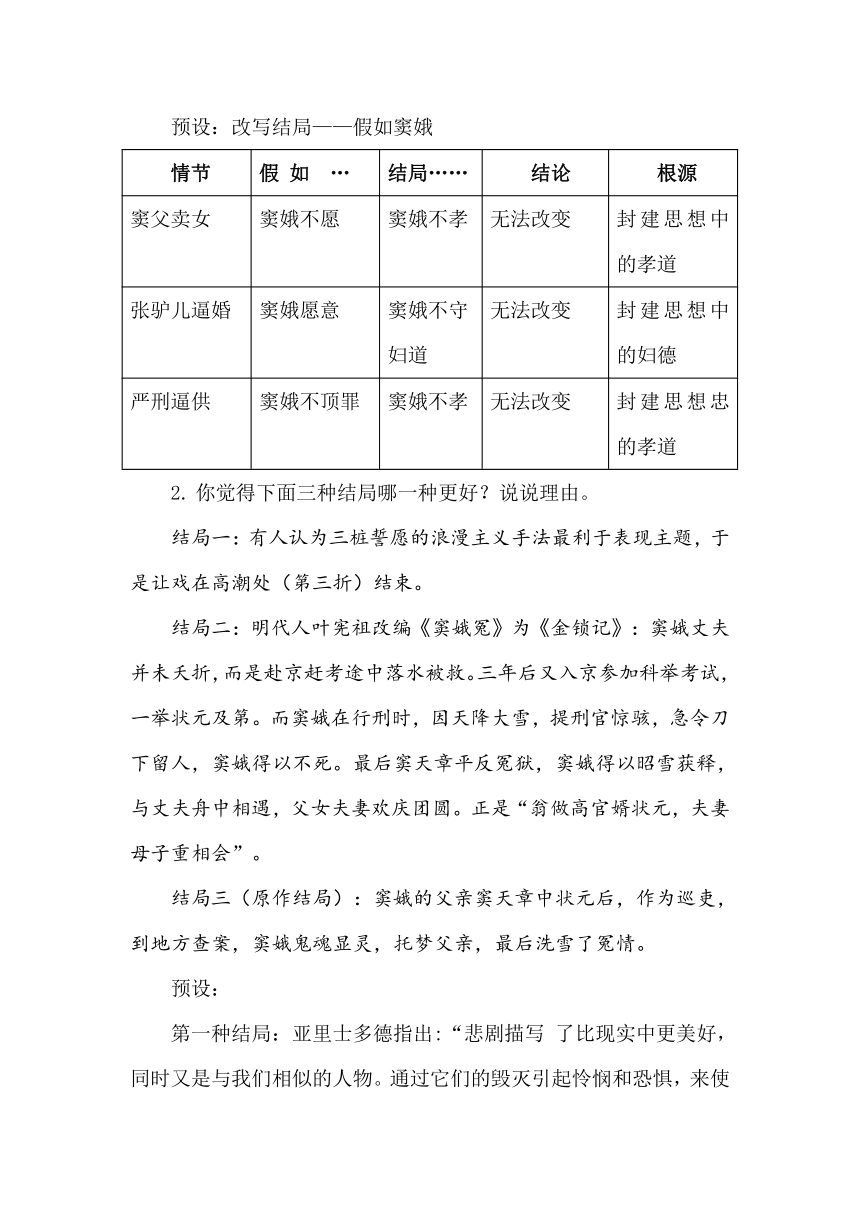

预设:改写结局——假如窦娥

情节 假 如 … 结局…… 结论 根源

窦父卖女 窦娥不愿 窦娥不孝 无法改变 封建思想中的孝道

张驴儿逼婚 窦娥愿意 窦娥不守妇道 无法改变 封建思想中的妇德

严刑逼供 窦娥不顶罪 窦娥不孝 无法改变 封建思想忠的孝道

2. 你觉得下面三种结局哪一种更好?说说理由。

结局一:有人认为三桩誓愿的浪漫主义手法最利于表现主题,于是让戏在高潮处(第三折)结束。

结局二:明代人叶宪祖改编《窦娥冤》为《金锁记》:窦娥丈夫并未夭折,而是赴京赶考途中落水被救。三年后又入京参加科举考试,一举状元及第。而窦娥在行刑时,因天降大雪,提刑官惊骇,急令刀下留人,窦娥得以不死。最后窦天章平反冤狱,窦娥得以昭雪获释,与丈夫舟中相遇,父女夫妻欢庆团圆。正是“翁做高官婿状元,夫妻母子重相会”。

结局三(原作结局):窦娥的父亲窦天章中状元后,作为巡吏,到地方查案,窦娥鬼魂显灵,托梦父亲,最后洗雪了冤情。

预设:

第一种结局:亚里士多德指出:“悲剧描写 了比现实中更美好,同时又是与我们相似的人物。通过它们的毁灭引起怜悯和恐惧,来使感情得到陶冶,即产生净化的作用。”抗争与拼搏而不得之后的被毁灭,更具有震撼人心的力量,这也是悲剧具有审美价值的最根本的原因。

第二种结局:则完全改变了作品的悲剧性质,使之成为一部悲喜剧,没有对黑暗社会的批判性。不符合当时的社会现状,不了解关汉卿的创作风格。虽然符合了人们的愿望,但削弱了原剧的表现力,而流于一般戏曲的大团圆结局的俗套。“中国的剧作家总是喜欢善得善报、恶得恶报的大团圆结尾。”鲁迅指出“大团圆”模式的本质是“瞒和骗”,是中国国民性弱点在艺术上的反映,几千年的封建礼教历史,妥协平和中庸的思想已成为浸透中国传统文化骨髓的一种主导性精神倾向,它禁锢和束缚着人们的心灵。

第三种结局:中国古典悲剧以悲苦为主,用否极泰来的方式实现悲喜剧的交融,从而创造一种哀而不伤的悲剧美。 剧中悲剧性的冲突是在正义之我与邪恶之他人的层面上展开的,这就决定了冲突的性质必定是善恶两元的对抗。并且必定有为善的命运多舛,作恶的得意一时的情境出现。如果这种设置从头到尾都没有改变,那就不符合儒家的劝善惩恶机制。于是正定胜邪便成为一种必然结局,所以《窦娥冤》也添了一个补恨的尾巴,用大悲大痛之后的小喜来冲淡悲剧意识,以达到一种哀而有节的审美效果。

(六)课堂小结:

鲁迅先生说,悲剧就是把人生有价值的东西毁灭给人看。

学习悲剧,我们要紧紧抓住矛盾冲突,探究矛盾冲突的根源,探究悲剧人物身上“有价值的东西”的具体内涵,要认真分析造成悲剧的原因,如性格、社会、时代等等,进而深刻把握悲剧作品的价值。同时要珍视自己阅读悲剧作品时被激发的良知和悲悯情感,有主动提升自己审美素养的意识。

第二课时 “本色” 写世相,“当行” 塑奇冤

(一)回顾上节课内容并导入

本文唱词优美而又节奏鲜明,深刻地展示了人物的内心世界,要反复诵读,欣赏作品极富表现力的语言。

(二)环节一 看连环画,察曲词之异

对比连环画“二月飞雪”脚本与曲词【二煞】

【二煞】你道是暑气暄,不是那下雪天;岂不闻飞霜六月因邹衍?若果有一腔怨气喷如火,定要感的六出冰花滚似绵,免着我尸骸现;要什么素车白马,断送出古陌荒阡!

(连环画脚本)窦娥说:战国时邹衍遭诬陷,五月天降严霜。我窦娥的冤比邹衍大,老天啊,六月飞大雪。

示例:1.曲词篇幅更长,内容更丰富;2.曲词有喷如火,滚似绵一类比喻,更形象生动;3.曲词押an韵,且整齐对偶,更富音乐性和韵律;4.曲词有不少衬词,如你道是、岂不闻等,抒情更强烈。

总结:戏曲的语言不同于连环画的“脚本”,也不同于一般的语言。亚里士多德曾说:“悲剧的媒介是经过‘装饰’的语言。”戏曲的语言经过了怎样的“装饰”?

讲韵律、重抒情、求形象

(三)环节二 对读散曲,识“本色”之妙

关汉卿是元代戏剧大师。他的戏剧语言除了以上那些一般戏曲语言的共性之外,还有他自己的特色。下面,我们以【叨叨令】曲词为例,一起来探究。阅读散曲【叨叨令】完成如下任务。

1. 这首【叨叨令】与课本上的句式竟然完全不一样。课本上的句式长短不齐。同学们能删减课文中的唱词,把它改成和上面无名氏的一样吗?

散曲·叨叨令

黄尘万古长安路,折碑三尺邙山墓;西风一叶乌江渡,夕阳十里邯郸树。老了人也么哥!老了人也么哥!英雄尽是伤心处。

示例:孤身只影无亲眷,吞声忍气空嗟怨。十年不睹爹爹面,前街怕被婆婆见。气杀他也么哥,气杀他也么哥!哥哥与人行方便。

2.对比散曲和杂剧【叨叨令】语言特点的区别

示例:相较于散曲,杂剧曲词(1)边唱边说,曲白结合;(2)衬词的使用:口语化;增强韵律。(3)语言:质朴、直率(散曲更多用典、语言蕴藉);总体特征:通俗

总结:王国维在《宋元戏曲史》中说:“(关汉卿)一空依傍,自铸伟词,而其言曲尽人情,字字本色,故当为元人第一。”这里的本色,指的就是口语化和通俗化。

(四)环节三 观赏京剧,赏“当行”之美

读一读课文中【端正好】【滚绣球】两支曲词及1920年民国时期程砚秋、罗瘿公版中对应的曲词部分,说说你更喜欢哪只曲词,为什么?

关汉卿版

【正宫·端正好】没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天!顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨?

【滚绣球】有日月朝暮悬,有鬼神掌著生死权,天地也,只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗跖、颜渊?为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也,做得个怕硬欺软,却元来也这般顺水推船。地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!哎,只落得两泪涟涟。

程罗版

没来由遭刑宪受此磨难,

看起来老天爷不辨愚贤。

良善家为什么遭此天谴?

作恶的为什么反增寿年?

法场上一个个泪流满面,

都道说我窦娥死得可怜!

眼睁睁老严亲难得相见,

霎时间大炮响尸首不全。

示例:有两句被删的曲词是:“地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘贤愚枉做天!”对于那个时代的女子而言,这可是“逆天”的话。你觉得窦娥会唱出这样的句子吗?她是这样的女子吗?这样的曲词合适吗?这几句唱词反映了窦娥内心的痛苦、绝望、愤怒,它合乎一个蒙冤赴死的人正常的心理逻辑。这两句唱词不能删,因为它体现了关汉卿对人物心理的准确把握与传神塑造。经过这一番讨论,同学们看看,优秀戏剧的曲词除通俗外,还应该讲究什么呢?

好的戏曲语言的最高境界应该像其他文学体裁一样,还要有准确贴合人物形象的特点。在《元曲选·序》中,臧懋循曾这样说:“曲有名家,有行家。名家者,出入乐府,文采烂然,在淹通闳博之士,皆优为之。行家者,随所装演,无不摹拟曲尽,宛若身当其处而几忘其事之乌有;能使人快者掀髯,愤者扼腕,悲者掩泣,羡者色飞,是惟优孟衣冠,然后可与于此。故称曲上乘,首曰当行。”像关汉卿这样的戏曲行家,他的戏曲曲词特点自然是“当行”的,这里的“当行”就是指他对人性“摹拟曲尽”,曲词具有高度个性化的特点。

三、课堂总结

这节课我们重点欣赏了《窦娥冤》的曲词艺术。请大家梳理一下课堂上的研讨收获,一起来大声地说一说曲词语言有哪些特点。(学生根据自己的理解,积极回答,共同复习巩固。)

—必修下册4《窦娥冤(节选)》教学设计

一、教学目标:

语言建构:了解元杂剧的特点及相关知识,品味“本色化”戏剧语言。

思维发展:把握故事情节并分析窦娥的形象,理解窦娥悲剧的社会意义。

审美鉴赏:感受窦娥身上的人性美;鉴赏品味,领略戏剧语言艺术。

文化传承:认识恶劣社会秩序对人性的摧残,培养学生向善的心灵。

二、教学重难点:

1.重点:把握故事情节并分析窦娥的形象;品味“本色化”戏剧语言;

2.难点:品味“本色化戏剧语言”。

三、教学课时:2课时。

四、教学过程:

第一课时:品矛盾纠葛,悟窦娥抗争之魂

(一)情境导入:

同学们,在大家看过的影视作品里,那些含冤受屈的角色总能深深触动我们的心。就像电影《肖申克的救赎》里的安迪,被误判入狱,却始终没有放弃对自由的渴望;电视剧《琅琊榜》中的赤焰军将士,遭奸人陷害,背负叛国之名,让人痛心不已。

今天,我们要走进一位同样含冤受屈的古代女子 —— 窦娥的世界。大家或许听说过 “六月飞雪” 这个奇景,它就和窦娥紧密相连。在那个看似平常的元代社会,窦娥究竟经历了什么,才会让上天都为之动容,降下这违背常理的大雪?是怎样的冤屈,让一个柔弱女子发出震撼天地的呼喊?她的故事背后,又隐藏着怎样的社会真相和人性挣扎?让我们一起走进《窦娥冤》,去揭开窦娥身上的神秘面纱,感受她的悲惨命运,探寻其中的深刻内涵。

(二)知人论世

1.了解作者:

字汉卿,号已斋叟,金末元初大都人,元代杂剧代表作家,他与郑光祖、白朴、马致远齐名,被称为“元曲四大家”,被称为是“中国的莎士比亚”。1956年,他的名字被列入世界文化名人之列。他精通音律会吟诗,会吹箫、弹琴、歌唱、舞蹈,也会下棋射猎多才多艺。关汉卿不满当时的社会现实,一生“不屑仕进”。他一生主要从事戏剧活动,不仅写剧本,而且登台演唱,借助元杂剧艺术来揭露现实黑暗,寄托自己的情感和愿望。

2.元杂剧常识:

散曲 小令+套曲

元曲

杂剧 散曲+“科”+“白”

3.了解背景:

元朝的统治者是蒙古贵族和官僚,被统治者是劳苦大众。元代统治者不仅对劳动者残酷盘剥,而且实行民族分化政策,以利于巩固其统治地位。他们将全国人口分为四等。统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民。在残酷的阶级压迫和民族压迫下,各族劳动人民过着悲惨的生活。贪污横行,冤案不计其数。元世祖死后,他的孙子铁穆耳即位,就是元成宗。元成宗时期,贪赃枉法的情况越来越严重。有一次,查出有贪污行为的官吏一万八千多人,冤案五千多件。《窦娥冤》的冤案就发生在这样一种社会背景下。

(三)环节一 解读连环画,梳理杂剧情节

结合注释①和《窦娥冤》第三折,给下列连环画取小标题。

小标题示例:1. 窦天章进京赶考,小窦娥卖与蔡家;2. 蔡婆婆陷遭勒死,张驴儿趁人之危;3. 张驴儿药死亲爹,苦窦娥惨遭诬陷;4. 贪官梼杌受贿,窦娥屈打成招;5. 窦娥含冤临刑,发下三桩誓愿;6. 父女梦中相见,窦娥向父诉冤。

(四)环节二 寻戏剧冲突,聚焦曲词矛盾

优秀的戏剧作品一定“有戏”,就是说人物与人物之间要有矛盾冲突。读完剧本后,你认为本剧中都存在着哪些戏剧冲突?

冲突方 冲突过程 冲突结果

外部冲突 张驴儿 嫁与不嫁 对薄公堂

官府 招与不招 死不肯认

婆婆 牧与不救 只能屈招

心灵冲突 天地/自己 恨与不恨 感 天 动 地

2.聚焦心灵冲突:对比两处曲词,是否有矛盾?谈谈你的想法。

(1)【正宫·端正好】没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天!顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨?

【滚绣球】有日月朝暮悬,有鬼神掌著生死权,天地也,只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗跖、颜渊?为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也,做得个怕硬欺软,却元来也这般顺水推船。地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!哎,只落得两泪涟涟。

(2)【耍孩儿】不是我窦娥罚下这等无头愿,委实的冤情不浅;若没些儿灵圣与世人传,也不见得湛湛青天。我不要半星热血红尘洒,都只在八尺旗枪素练悬。

【一煞】你道是天公不可期,人心不可怜,不知皇天也肯从人愿。做甚么三年不见甘霖降?也只为东海曾经孝妇冤。

明确:即使是荒谬的鬼神,也还是最后的希望。对天地从斥骂到祈求,表面上看是心灵冲突,其实仍旧是社会矛盾的内化体现:窦娥找不到悲剧解决的渠道,只能寄希望于天地,这更加深化了本剧社会悲剧的深刻性。

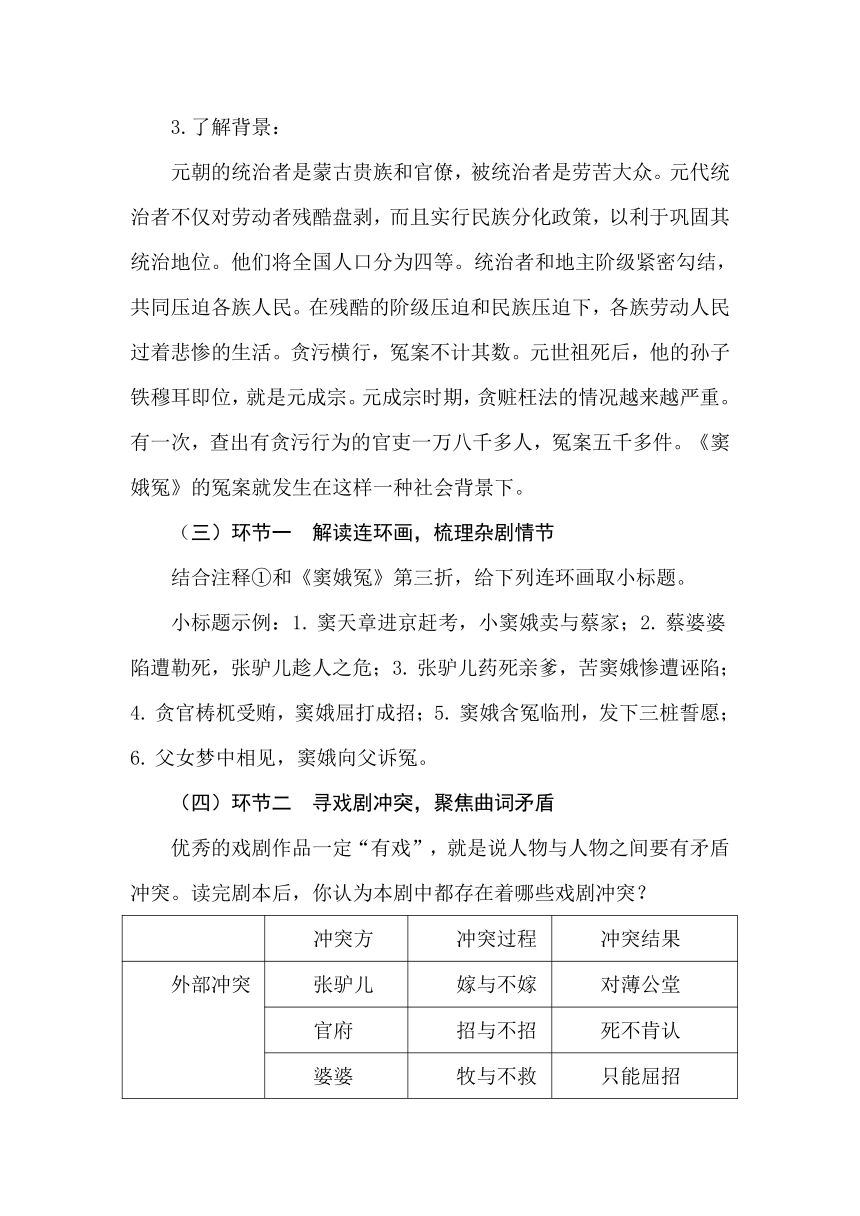

(五)环节三 改窦娥结局,明确悲剧命运

1.建国后周总理看了《窦娥冤》后说,“观众看到窦娥死了,太压抑了,能不能让窦娥不死?”你能为窦娥改写一个结局吗?请试一试。

预设:改写结局——假如窦娥

情节 假 如 … 结局…… 结论 根源

窦父卖女 窦娥不愿 窦娥不孝 无法改变 封建思想中的孝道

张驴儿逼婚 窦娥愿意 窦娥不守妇道 无法改变 封建思想中的妇德

严刑逼供 窦娥不顶罪 窦娥不孝 无法改变 封建思想忠的孝道

2. 你觉得下面三种结局哪一种更好?说说理由。

结局一:有人认为三桩誓愿的浪漫主义手法最利于表现主题,于是让戏在高潮处(第三折)结束。

结局二:明代人叶宪祖改编《窦娥冤》为《金锁记》:窦娥丈夫并未夭折,而是赴京赶考途中落水被救。三年后又入京参加科举考试,一举状元及第。而窦娥在行刑时,因天降大雪,提刑官惊骇,急令刀下留人,窦娥得以不死。最后窦天章平反冤狱,窦娥得以昭雪获释,与丈夫舟中相遇,父女夫妻欢庆团圆。正是“翁做高官婿状元,夫妻母子重相会”。

结局三(原作结局):窦娥的父亲窦天章中状元后,作为巡吏,到地方查案,窦娥鬼魂显灵,托梦父亲,最后洗雪了冤情。

预设:

第一种结局:亚里士多德指出:“悲剧描写 了比现实中更美好,同时又是与我们相似的人物。通过它们的毁灭引起怜悯和恐惧,来使感情得到陶冶,即产生净化的作用。”抗争与拼搏而不得之后的被毁灭,更具有震撼人心的力量,这也是悲剧具有审美价值的最根本的原因。

第二种结局:则完全改变了作品的悲剧性质,使之成为一部悲喜剧,没有对黑暗社会的批判性。不符合当时的社会现状,不了解关汉卿的创作风格。虽然符合了人们的愿望,但削弱了原剧的表现力,而流于一般戏曲的大团圆结局的俗套。“中国的剧作家总是喜欢善得善报、恶得恶报的大团圆结尾。”鲁迅指出“大团圆”模式的本质是“瞒和骗”,是中国国民性弱点在艺术上的反映,几千年的封建礼教历史,妥协平和中庸的思想已成为浸透中国传统文化骨髓的一种主导性精神倾向,它禁锢和束缚着人们的心灵。

第三种结局:中国古典悲剧以悲苦为主,用否极泰来的方式实现悲喜剧的交融,从而创造一种哀而不伤的悲剧美。 剧中悲剧性的冲突是在正义之我与邪恶之他人的层面上展开的,这就决定了冲突的性质必定是善恶两元的对抗。并且必定有为善的命运多舛,作恶的得意一时的情境出现。如果这种设置从头到尾都没有改变,那就不符合儒家的劝善惩恶机制。于是正定胜邪便成为一种必然结局,所以《窦娥冤》也添了一个补恨的尾巴,用大悲大痛之后的小喜来冲淡悲剧意识,以达到一种哀而有节的审美效果。

(六)课堂小结:

鲁迅先生说,悲剧就是把人生有价值的东西毁灭给人看。

学习悲剧,我们要紧紧抓住矛盾冲突,探究矛盾冲突的根源,探究悲剧人物身上“有价值的东西”的具体内涵,要认真分析造成悲剧的原因,如性格、社会、时代等等,进而深刻把握悲剧作品的价值。同时要珍视自己阅读悲剧作品时被激发的良知和悲悯情感,有主动提升自己审美素养的意识。

第二课时 “本色” 写世相,“当行” 塑奇冤

(一)回顾上节课内容并导入

本文唱词优美而又节奏鲜明,深刻地展示了人物的内心世界,要反复诵读,欣赏作品极富表现力的语言。

(二)环节一 看连环画,察曲词之异

对比连环画“二月飞雪”脚本与曲词【二煞】

【二煞】你道是暑气暄,不是那下雪天;岂不闻飞霜六月因邹衍?若果有一腔怨气喷如火,定要感的六出冰花滚似绵,免着我尸骸现;要什么素车白马,断送出古陌荒阡!

(连环画脚本)窦娥说:战国时邹衍遭诬陷,五月天降严霜。我窦娥的冤比邹衍大,老天啊,六月飞大雪。

示例:1.曲词篇幅更长,内容更丰富;2.曲词有喷如火,滚似绵一类比喻,更形象生动;3.曲词押an韵,且整齐对偶,更富音乐性和韵律;4.曲词有不少衬词,如你道是、岂不闻等,抒情更强烈。

总结:戏曲的语言不同于连环画的“脚本”,也不同于一般的语言。亚里士多德曾说:“悲剧的媒介是经过‘装饰’的语言。”戏曲的语言经过了怎样的“装饰”?

讲韵律、重抒情、求形象

(三)环节二 对读散曲,识“本色”之妙

关汉卿是元代戏剧大师。他的戏剧语言除了以上那些一般戏曲语言的共性之外,还有他自己的特色。下面,我们以【叨叨令】曲词为例,一起来探究。阅读散曲【叨叨令】完成如下任务。

1. 这首【叨叨令】与课本上的句式竟然完全不一样。课本上的句式长短不齐。同学们能删减课文中的唱词,把它改成和上面无名氏的一样吗?

散曲·叨叨令

黄尘万古长安路,折碑三尺邙山墓;西风一叶乌江渡,夕阳十里邯郸树。老了人也么哥!老了人也么哥!英雄尽是伤心处。

示例:孤身只影无亲眷,吞声忍气空嗟怨。十年不睹爹爹面,前街怕被婆婆见。气杀他也么哥,气杀他也么哥!哥哥与人行方便。

2.对比散曲和杂剧【叨叨令】语言特点的区别

示例:相较于散曲,杂剧曲词(1)边唱边说,曲白结合;(2)衬词的使用:口语化;增强韵律。(3)语言:质朴、直率(散曲更多用典、语言蕴藉);总体特征:通俗

总结:王国维在《宋元戏曲史》中说:“(关汉卿)一空依傍,自铸伟词,而其言曲尽人情,字字本色,故当为元人第一。”这里的本色,指的就是口语化和通俗化。

(四)环节三 观赏京剧,赏“当行”之美

读一读课文中【端正好】【滚绣球】两支曲词及1920年民国时期程砚秋、罗瘿公版中对应的曲词部分,说说你更喜欢哪只曲词,为什么?

关汉卿版

【正宫·端正好】没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天!顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨?

【滚绣球】有日月朝暮悬,有鬼神掌著生死权,天地也,只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗跖、颜渊?为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也,做得个怕硬欺软,却元来也这般顺水推船。地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!哎,只落得两泪涟涟。

程罗版

没来由遭刑宪受此磨难,

看起来老天爷不辨愚贤。

良善家为什么遭此天谴?

作恶的为什么反增寿年?

法场上一个个泪流满面,

都道说我窦娥死得可怜!

眼睁睁老严亲难得相见,

霎时间大炮响尸首不全。

示例:有两句被删的曲词是:“地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘贤愚枉做天!”对于那个时代的女子而言,这可是“逆天”的话。你觉得窦娥会唱出这样的句子吗?她是这样的女子吗?这样的曲词合适吗?这几句唱词反映了窦娥内心的痛苦、绝望、愤怒,它合乎一个蒙冤赴死的人正常的心理逻辑。这两句唱词不能删,因为它体现了关汉卿对人物心理的准确把握与传神塑造。经过这一番讨论,同学们看看,优秀戏剧的曲词除通俗外,还应该讲究什么呢?

好的戏曲语言的最高境界应该像其他文学体裁一样,还要有准确贴合人物形象的特点。在《元曲选·序》中,臧懋循曾这样说:“曲有名家,有行家。名家者,出入乐府,文采烂然,在淹通闳博之士,皆优为之。行家者,随所装演,无不摹拟曲尽,宛若身当其处而几忘其事之乌有;能使人快者掀髯,愤者扼腕,悲者掩泣,羡者色飞,是惟优孟衣冠,然后可与于此。故称曲上乘,首曰当行。”像关汉卿这样的戏曲行家,他的戏曲曲词特点自然是“当行”的,这里的“当行”就是指他对人性“摹拟曲尽”,曲词具有高度个性化的特点。

三、课堂总结

这节课我们重点欣赏了《窦娥冤》的曲词艺术。请大家梳理一下课堂上的研讨收获,一起来大声地说一说曲词语言有哪些特点。(学生根据自己的理解,积极回答,共同复习巩固。)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])