专题二 宇宙中的地球-考点4 地球的历史课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 专题二 宇宙中的地球-考点4 地球的历史课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-17 09:21:33 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

专题二 宇宙中的地球

考点4 地球的历史

2025年高考地理专题复习资料

考点切片

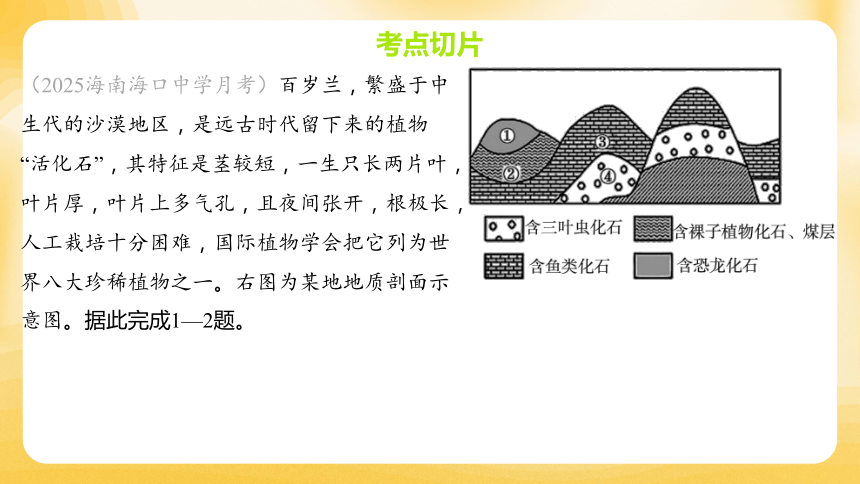

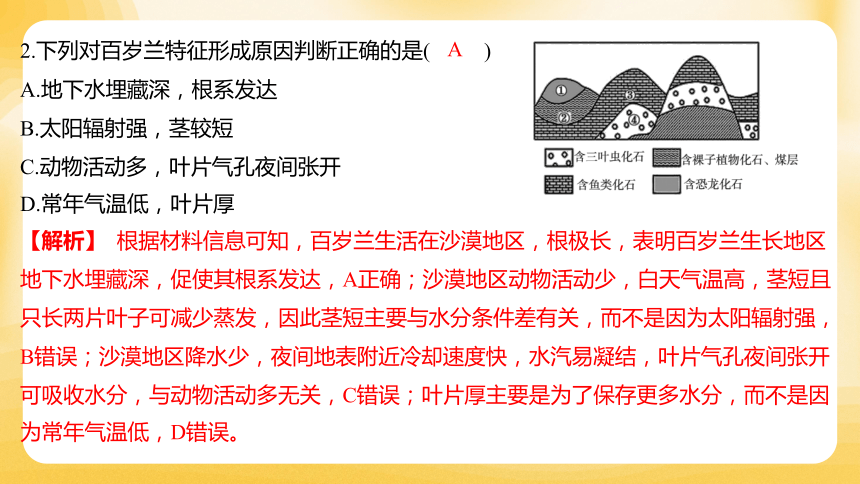

(2025海南海口中学月考)百岁兰,繁盛于中

生代的沙漠地区,是远古时代留下来的植物

“活化石”,其特征是茎较短,一生只长两片叶,

叶片厚,叶片上多气孔,且夜间张开,根极长,

人工栽培十分困难,国际植物学会把它列为世

界八大珍稀植物之一。右图为某地地质剖面示

意图。据此完成1—2题。

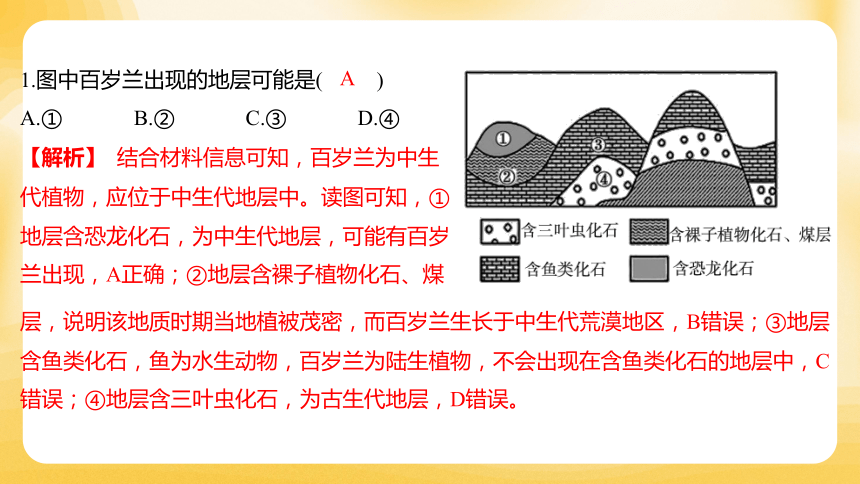

1.图中百岁兰出现的地层可能是( )

A

A.① B.② C.③ D.④

【解析】 结合材料信息可知,百岁兰为中生

代植物,应位于中生代地层中。读图可知,①

地层含恐龙化石,为中生代地层,可能有百岁

兰出现,A正确;②地层含裸子植物化石、煤

层,说明该地质时期当地植被茂密,而百岁兰生长于中生代荒漠地区,B错误;③地层

含鱼类化石,鱼为水生动物,百岁兰为陆生植物,不会出现在含鱼类化石的地层中,C

错误;④地层含三叶虫化石,为古生代地层,D错误。

2.下列对百岁兰特征形成原因判断正确的是( )

A

A.地下水埋藏深,根系发达

B.太阳辐射强,茎较短

C.动物活动多,叶片气孔夜间张开

D.常年气温低,叶片厚

【解析】 根据材料信息可知,百岁兰生活在沙漠地区,根极长,表明百岁兰生长地区

地下水埋藏深,促使其根系发达,A正确;沙漠地区动物活动少,白天气温高,茎短且

只长两片叶子可减少蒸发,因此茎短主要与水分条件差有关,而不是因为太阳辐射强,

B错误;沙漠地区降水少,夜间地表附近冷却速度快,水汽易凝结,叶片气孔夜间张开

可吸收水分,与动物活动多无关,C错误;叶片厚主要是为了保存更多水分,而不是因

为常年气温低,D错误。

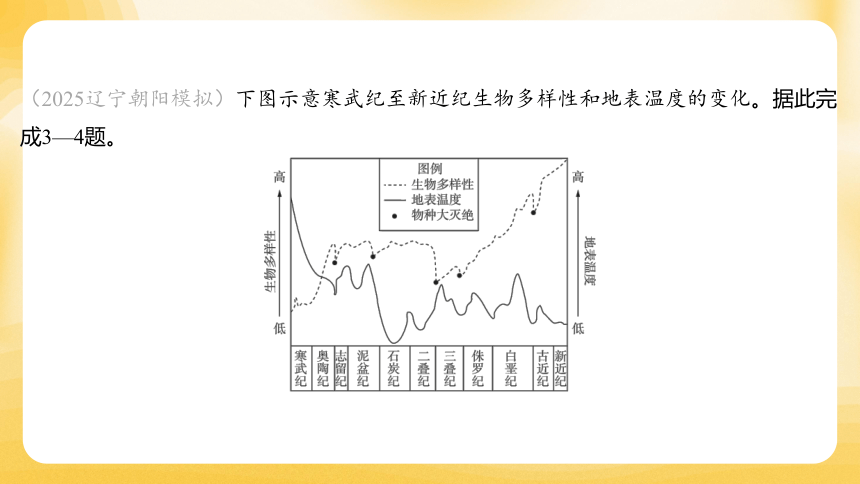

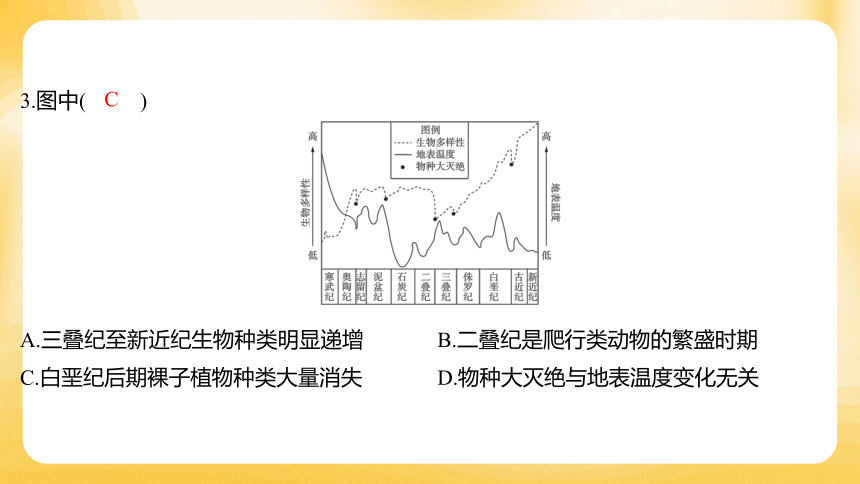

(2025辽宁朝阳模拟)下图示意寒武纪至新近纪生物多样性和地表温度的变化。据此完

成3—4题。

3.图中( )

C

A.三叠纪至新近纪生物种类明显递增 B.二叠纪是爬行类动物的繁盛时期

C.白垩纪后期裸子植物种类大量消失 D.物种大灭绝与地表温度变化无关

【解析】 读图可知,三叠纪至新近纪生物多样性

总体增加,但在白垩纪后期生物多样性明显减少,

A错误;二叠纪处于晚古生代,中生代是爬行类动

物的繁盛时期,B错误;白垩纪后期出现物种大灭

绝,中生代繁盛的裸子植物种类大量消失,C正确;

读图可知,物种大灭绝与地表温度变化有明显相关

性,D错误。

4.地质学者在皖南山区的上溪群地层中发现了大量寒武纪—奥陶纪的水母等海洋古生物

化石。推测该地层可能抬升于( )

A

A.古生代后期 B.寒武纪时期 C.元古宙时期 D.太古宙时期

【解析】 根据材料信息可知,上溪群地层中有寒武纪—奥陶纪的水母等海洋古生物化

石,说明其在寒武纪—奥陶纪为海洋环境,推测古生代中晚期板块碰撞隆升,地层出露

形成陆地,A正确;太古宙、元古宙、寒武纪均早于奥陶纪,演化为陆地环境不会形成

寒武纪—奥陶纪的水母等海洋古生物化石,B、C、D错误。

拓展延伸

地球的历史从时间来讲,由老到新为冥古宙、太古宙、元古宙、显生宙(古生代、中生

代、新生代);从植物来讲,由老到新为藻类植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物;

从动物来讲,由老到新为无脊椎动物,有脊椎动物(两栖动物、爬行动物、哺乳动物、

人类)。

(2025重庆渝中阶段练习)地球的演化过程是指代纪的更替过程,包括距今的年份、地

球的基本面貌、地壳运动的情况、古生物情况等。喜马拉雅运动是始于距今6 600万年

的板块运动,同时期也是被子植物繁盛的时代。科学家推断,软流层是岩浆的主要发源

地,喜马拉雅运动与之相关。据此完成5—7题。

5.地质学家划分地球上岩层历史的主要依据是( )

A

A.岩石中的化石 B.岩床和岩脉 C.岩层中的断层线 D.岩石的颜色

【解析】 地层是具有时间顺序的层状岩石。在沉积岩的形成过程中,有些生物的遗体

或遗迹会在沉积物中保存下来,形成化石,所以同一时代的地层往往含有相同或者相似

的化石。生物总是从低级向高级、从简单到复杂进化的。因此,越古老的地层含有越低

级、越简单的生物的化石,故地质学家划分地球上岩层历史的主要依据是岩石中的化石,

与岩床和岩脉、岩层中的断层线、岩石的颜色关系不大,故选A。

6.喜马拉雅运动对应的地质年代是( )

D

A.早古生代 B.中生代 C.晚古生代 D.新生代

【解析】 喜马拉雅运动是距今6 600万年至300万年的一次构造运动,新生代开始于距

今约6 600万年,同时材料中也提示了“被子植物”,因此该构造运动对应新生代,D正确;

古生代、中生代都早于新生代,A、B、C错误。

7.与喜马拉雅运动相关的软流层位于( )

B

A.地壳 B.上地幔 C.下地幔 D.外核

【解析】 上地幔的上部存在一个软流层,温度很高,岩石部分熔融,能缓慢流动。科

学家推断,软流层是岩浆的主要发源地,与喜马拉雅运动相关的软流层位于上地幔,B

正确,A、C、D错误。

(2024安徽黄山阶段练习)下图示意柴达木盆地

某地层中发现的生活在新生代的伍氏献文鱼化石。

经考证,该鱼骨骼粗壮程度与环境变化密切相关,

在图示时期其骨骼异常粗壮。据此完成8—10题。

8.造成该地环境变化的根本原因是( )

B

A.气候变干 B.地壳运动 C.火山活动 D.气温升

高

【解析】 结合材料可知,柴达木盆地发现了新

生代时期的鱼类化石,说明当时是水体环境,由

于地壳运动,柴达木盆地逐渐隆起,导致原本的

水域逐渐缩小甚至消失,进而影响到当地的气候和环境,使得伍氏献文鱼的生存环境发

生了巨大变化,B正确;气候变干、气温升高是受地壳运动的影响,A、D错误;该地

环境变化与火山活动无关,C错误。

9.图示时期伍氏献文鱼骨骼粗壮的原因可能是

( )

B

A.水体清澈 B.水体钙化度高

C.水域生物量多 D.水体酸化

【解析】 水体钙化度高意味着水体中含有大量

的钙离子,这些钙离子在鱼类骨骼形成过程中起

到重要作用,使得其骨骼较粗壮,B正确;水体清澈、水域生物量多并不会使伍氏献文

鱼骨骼粗壮,A、C错误;水体酸化不利于鱼类骨骼的发育,D错误。

10.根据伍氏献文鱼化石可推测( )

C

A.岩层呈片理结构 B.当时裸子植物繁盛

C.岩层的相对年龄 D.当时地质地貌格局

【解析】 化石是地质历史时期生物遗体或遗迹

由于种种原因被埋藏在地层中形成的,通过比较

不同地层中化石的种类和特征,可以推断出地层

的相对年龄,C正确;岩层结构、植物生长状况以及地质地貌格局并不能直接通过伍氏

献文鱼化石推断出,A、B、D错误。

(2024浙江卷)右图为某地喀斯特地貌发育区的岩层分布示意

图。在该地地下河沉积物中,发现有大熊猫、剑齿象等哺乳动

物骨骼化石。据此完成11—12题。

11.最有可能发育大型溶洞的位置是( )

A.① B.② C.③ D.④

C

【解析】 溶洞是喀斯特地貌的典型景观,其形成主要与石灰岩有关。石灰岩在水的溶

蚀作用下,逐渐形成溶洞。据图可知,③处古生代石灰岩分布广泛且岩层较厚,具备形

成大型溶洞的物质基础。①处为中生代砂砾岩,砂砾岩的可溶性很低,难以形成溶洞;

④处为古生代砂页岩,砂页岩的可溶性较差,不利于溶洞的形成;②处虽然也有石灰岩,

但②处位于石灰岩岩层的上部,发育大型溶洞的可能性不大。所以最有可能发育大型溶

洞的位置是③,C正确。

12.大熊猫、剑齿象等骨骼化石来自( )

D

A.古生代砂页岩 B.古生代石灰岩

C.中生代砂砾岩 D.新生代沉积物

【解析】 大熊猫、剑齿象等哺乳动物生活在新生代,古生代砂

页岩、古生代石灰岩、中生代砂砾岩形成的时代远早于大熊猫、

剑齿象等哺乳动物生活的时代,不可能保存有它们的骨骼化石。综上,D正确。

专题二 宇宙中的地球

考点4 地球的历史

2025年高考地理专题复习资料

考点切片

(2025海南海口中学月考)百岁兰,繁盛于中

生代的沙漠地区,是远古时代留下来的植物

“活化石”,其特征是茎较短,一生只长两片叶,

叶片厚,叶片上多气孔,且夜间张开,根极长,

人工栽培十分困难,国际植物学会把它列为世

界八大珍稀植物之一。右图为某地地质剖面示

意图。据此完成1—2题。

1.图中百岁兰出现的地层可能是( )

A

A.① B.② C.③ D.④

【解析】 结合材料信息可知,百岁兰为中生

代植物,应位于中生代地层中。读图可知,①

地层含恐龙化石,为中生代地层,可能有百岁

兰出现,A正确;②地层含裸子植物化石、煤

层,说明该地质时期当地植被茂密,而百岁兰生长于中生代荒漠地区,B错误;③地层

含鱼类化石,鱼为水生动物,百岁兰为陆生植物,不会出现在含鱼类化石的地层中,C

错误;④地层含三叶虫化石,为古生代地层,D错误。

2.下列对百岁兰特征形成原因判断正确的是( )

A

A.地下水埋藏深,根系发达

B.太阳辐射强,茎较短

C.动物活动多,叶片气孔夜间张开

D.常年气温低,叶片厚

【解析】 根据材料信息可知,百岁兰生活在沙漠地区,根极长,表明百岁兰生长地区

地下水埋藏深,促使其根系发达,A正确;沙漠地区动物活动少,白天气温高,茎短且

只长两片叶子可减少蒸发,因此茎短主要与水分条件差有关,而不是因为太阳辐射强,

B错误;沙漠地区降水少,夜间地表附近冷却速度快,水汽易凝结,叶片气孔夜间张开

可吸收水分,与动物活动多无关,C错误;叶片厚主要是为了保存更多水分,而不是因

为常年气温低,D错误。

(2025辽宁朝阳模拟)下图示意寒武纪至新近纪生物多样性和地表温度的变化。据此完

成3—4题。

3.图中( )

C

A.三叠纪至新近纪生物种类明显递增 B.二叠纪是爬行类动物的繁盛时期

C.白垩纪后期裸子植物种类大量消失 D.物种大灭绝与地表温度变化无关

【解析】 读图可知,三叠纪至新近纪生物多样性

总体增加,但在白垩纪后期生物多样性明显减少,

A错误;二叠纪处于晚古生代,中生代是爬行类动

物的繁盛时期,B错误;白垩纪后期出现物种大灭

绝,中生代繁盛的裸子植物种类大量消失,C正确;

读图可知,物种大灭绝与地表温度变化有明显相关

性,D错误。

4.地质学者在皖南山区的上溪群地层中发现了大量寒武纪—奥陶纪的水母等海洋古生物

化石。推测该地层可能抬升于( )

A

A.古生代后期 B.寒武纪时期 C.元古宙时期 D.太古宙时期

【解析】 根据材料信息可知,上溪群地层中有寒武纪—奥陶纪的水母等海洋古生物化

石,说明其在寒武纪—奥陶纪为海洋环境,推测古生代中晚期板块碰撞隆升,地层出露

形成陆地,A正确;太古宙、元古宙、寒武纪均早于奥陶纪,演化为陆地环境不会形成

寒武纪—奥陶纪的水母等海洋古生物化石,B、C、D错误。

拓展延伸

地球的历史从时间来讲,由老到新为冥古宙、太古宙、元古宙、显生宙(古生代、中生

代、新生代);从植物来讲,由老到新为藻类植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物;

从动物来讲,由老到新为无脊椎动物,有脊椎动物(两栖动物、爬行动物、哺乳动物、

人类)。

(2025重庆渝中阶段练习)地球的演化过程是指代纪的更替过程,包括距今的年份、地

球的基本面貌、地壳运动的情况、古生物情况等。喜马拉雅运动是始于距今6 600万年

的板块运动,同时期也是被子植物繁盛的时代。科学家推断,软流层是岩浆的主要发源

地,喜马拉雅运动与之相关。据此完成5—7题。

5.地质学家划分地球上岩层历史的主要依据是( )

A

A.岩石中的化石 B.岩床和岩脉 C.岩层中的断层线 D.岩石的颜色

【解析】 地层是具有时间顺序的层状岩石。在沉积岩的形成过程中,有些生物的遗体

或遗迹会在沉积物中保存下来,形成化石,所以同一时代的地层往往含有相同或者相似

的化石。生物总是从低级向高级、从简单到复杂进化的。因此,越古老的地层含有越低

级、越简单的生物的化石,故地质学家划分地球上岩层历史的主要依据是岩石中的化石,

与岩床和岩脉、岩层中的断层线、岩石的颜色关系不大,故选A。

6.喜马拉雅运动对应的地质年代是( )

D

A.早古生代 B.中生代 C.晚古生代 D.新生代

【解析】 喜马拉雅运动是距今6 600万年至300万年的一次构造运动,新生代开始于距

今约6 600万年,同时材料中也提示了“被子植物”,因此该构造运动对应新生代,D正确;

古生代、中生代都早于新生代,A、B、C错误。

7.与喜马拉雅运动相关的软流层位于( )

B

A.地壳 B.上地幔 C.下地幔 D.外核

【解析】 上地幔的上部存在一个软流层,温度很高,岩石部分熔融,能缓慢流动。科

学家推断,软流层是岩浆的主要发源地,与喜马拉雅运动相关的软流层位于上地幔,B

正确,A、C、D错误。

(2024安徽黄山阶段练习)下图示意柴达木盆地

某地层中发现的生活在新生代的伍氏献文鱼化石。

经考证,该鱼骨骼粗壮程度与环境变化密切相关,

在图示时期其骨骼异常粗壮。据此完成8—10题。

8.造成该地环境变化的根本原因是( )

B

A.气候变干 B.地壳运动 C.火山活动 D.气温升

高

【解析】 结合材料可知,柴达木盆地发现了新

生代时期的鱼类化石,说明当时是水体环境,由

于地壳运动,柴达木盆地逐渐隆起,导致原本的

水域逐渐缩小甚至消失,进而影响到当地的气候和环境,使得伍氏献文鱼的生存环境发

生了巨大变化,B正确;气候变干、气温升高是受地壳运动的影响,A、D错误;该地

环境变化与火山活动无关,C错误。

9.图示时期伍氏献文鱼骨骼粗壮的原因可能是

( )

B

A.水体清澈 B.水体钙化度高

C.水域生物量多 D.水体酸化

【解析】 水体钙化度高意味着水体中含有大量

的钙离子,这些钙离子在鱼类骨骼形成过程中起

到重要作用,使得其骨骼较粗壮,B正确;水体清澈、水域生物量多并不会使伍氏献文

鱼骨骼粗壮,A、C错误;水体酸化不利于鱼类骨骼的发育,D错误。

10.根据伍氏献文鱼化石可推测( )

C

A.岩层呈片理结构 B.当时裸子植物繁盛

C.岩层的相对年龄 D.当时地质地貌格局

【解析】 化石是地质历史时期生物遗体或遗迹

由于种种原因被埋藏在地层中形成的,通过比较

不同地层中化石的种类和特征,可以推断出地层

的相对年龄,C正确;岩层结构、植物生长状况以及地质地貌格局并不能直接通过伍氏

献文鱼化石推断出,A、B、D错误。

(2024浙江卷)右图为某地喀斯特地貌发育区的岩层分布示意

图。在该地地下河沉积物中,发现有大熊猫、剑齿象等哺乳动

物骨骼化石。据此完成11—12题。

11.最有可能发育大型溶洞的位置是( )

A.① B.② C.③ D.④

C

【解析】 溶洞是喀斯特地貌的典型景观,其形成主要与石灰岩有关。石灰岩在水的溶

蚀作用下,逐渐形成溶洞。据图可知,③处古生代石灰岩分布广泛且岩层较厚,具备形

成大型溶洞的物质基础。①处为中生代砂砾岩,砂砾岩的可溶性很低,难以形成溶洞;

④处为古生代砂页岩,砂页岩的可溶性较差,不利于溶洞的形成;②处虽然也有石灰岩,

但②处位于石灰岩岩层的上部,发育大型溶洞的可能性不大。所以最有可能发育大型溶

洞的位置是③,C正确。

12.大熊猫、剑齿象等骨骼化石来自( )

D

A.古生代砂页岩 B.古生代石灰岩

C.中生代砂砾岩 D.新生代沉积物

【解析】 大熊猫、剑齿象等哺乳动物生活在新生代,古生代砂

页岩、古生代石灰岩、中生代砂砾岩形成的时代远早于大熊猫、

剑齿象等哺乳动物生活的时代,不可能保存有它们的骨骼化石。综上,D正确。

同课章节目录