专题九 乡村和城镇-考点1 乡村和城镇的空间结构课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 专题九 乡村和城镇-考点1 乡村和城镇的空间结构课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-17 09:37:55 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

专题九 乡村和城镇

考点1 乡村和城镇的空间结构

2025年高考地理专题复习资料

考点切片

考向1 城市功能分区

解题觉醒

八看分析

一看面积大小:居住区面积最大,工业区次之,商业区最小。

二看距市中心远近:一般情况下,距离市中心由近及远依次为商业区、居住区、工业区。

三看地租水平:商业区地租最高,居住区次之,工业区地租最低。

四看形态:商业区一般呈点状分布,或沿街、沿河呈条带状分布,居住区和工业区一般

呈片状分布。

五看人口变化:商业区昼夜人口差别最大,白天人口多,晚上人口少;居住区与商业区

变化相反,白天人口少,晚上人口多;工业区人口昼夜差别最小。

六看建筑物密度:商业区土地利用程度最高,建筑物密度最大,居住区次之,工业区最小。

七看分布趋势:随着城镇化不断推进,居住区、工业区不断向郊区移动,商业区虽也有

向郊区交通便捷处移动的趋势,但幅度较小。

八看主要特征:居住区是城市居民生活、交往、进行文化娱乐活动的场所;工业区是城

市形成和发展的主要动力;商业区是城市经济活动,特别是商品交易和金融流通的中枢。

(2024重庆实验中学期中)重庆光环购物公园是国内首

个定位为“城市自然共同体”的商业购物中心,其内部打

造了高达48米的立体式植物园,种植了近300种热带植

物。植物园与购物中心之间通过地面、天空步道等不同

路线连通,使消费者购物时犹如在雨林中漫步。下图为

商场内部景观图。据此完成1—2题。

1.推测重庆光环购物公园位于城市的( )

A

A.商业区 B.居住区 C.公园附近 D.高速公路出口

【解析】 重庆光环购物公园的主要功能是购物,应位

于能吸引大量客流的商业区。(【敲黑板】商业区位于

市中心,人流量最大)A正确。

2.购物中心打造室内植物园的主要目的是( )

D

A.减轻城市雾霾 B.提供休憩空间

C.缓解城市热岛效应 D.吸引消费者

【解析】 A(×)购物中心打造的植物园是室内的,对

减轻城市雾霾作用不大。

B(×)室内植物园可以提供休憩空间,但这也是为了

提升购物体验,吸引消费者。

C(×)室内植物园对缓解城市热岛效应影响很小。

D(√)打造室内植物园可以改善室内的空气质量,提供休憩空间,提升购物体验,主

要目的是吸引消费者。

(2025湖南部分学校联考)在数字文化产业发展的新机遇下,城市消费虚拟空间与实体

空间的互动日渐密切,孕育出新的消费空间形态——“网红打卡地”。长沙市“网红打卡

地”形成五一广场和岳麓山的双核心模式,且近年来总体保持稳定。据此完成3—4题。

3.长沙市“网红打卡地”主要分布在( )

D

①居住区 ②工业区 ③商业区 ④风景区

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【解析】 据材料可知,长沙市“网红打卡地”形成五一广场和岳麓山的双核心模式,故

长沙市“网红打卡地”主要分布在商业区和风景区,③④正确;居住区以日常生活居住为

主,“网红打卡地”分布较少,①错误;工业区以工业生产为主,可能存在噪声等污染,

“网红打卡地”分布较少,②错误。综上,选D。

4.长沙市“网红打卡地”在双核心模式下保持相对稳定,体现出( )

A

A.集聚效应 B.产业升级加快 C.区际合作 D.居民收入降低

【解析】 A(√)长沙市“网红打卡地”在双核心模式下保持相对稳定,说明双核心内服

务业集聚明显,优势突出且得以保持。

B、C(×)没有体现出产业升级和区域合作。

D(×)“网红打卡地”会吸引游客,人流量较大,利于促进消费,使居民收入提高。

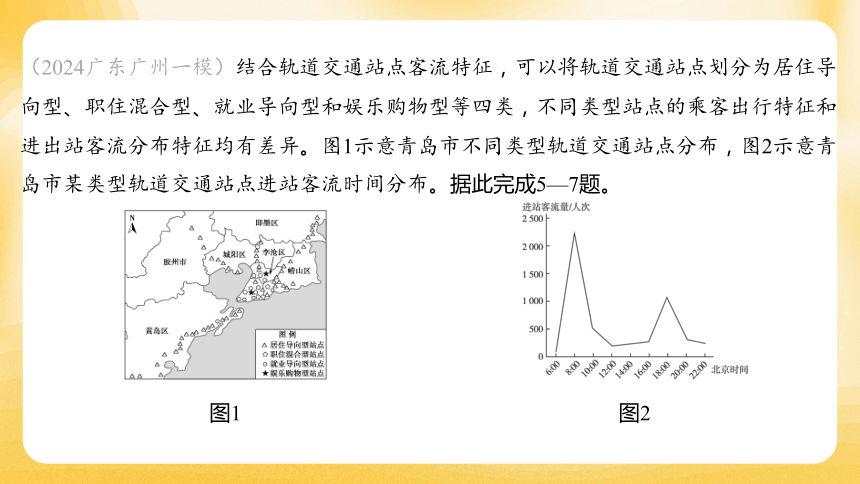

(2024广东广州一模)结合轨道交通站点客流特征,可以将轨道交通站点划分为居住导

向型、职住混合型、就业导向型和娱乐购物型等四类,不同类型站点的乘客出行特征和

进出站客流分布特征均有差异。图1示意青岛市不同类型轨道交通站点分布,图2示意青

岛市某类型轨道交通站点进站客流时间分布。据此完成5—7题。

图1

图2

5.图2 所示的轨道交通站点类型为( )

B

图1

图2

A.就业导向型 B.职住混合型 C.居住导向型 D.娱乐购物型

【解析】 A(×)就业导向型站点在工作日的早晚高峰时段一般客流量较大,上班时间

出现出站高峰,下班时间出现进站高峰。与图2所示情况不符。

B(√)职住混合型站点的进出站客流在一天中相对较为均衡,不会出现特别明显的集

中高峰时段,读图可知,该交通站点进站客流量较少,只有上班时间和下班时间有少量

的客流量,且下班时间的客流量远低于上班时间,说明居住区距离工作区较近,能够在

较短的步行距离内完成日常出行需求,符合职住混合型特点。

C(×)居住导向型站点在早高峰时段以进站为主,晚高峰时段以出站为主。

D(×)图2所示的进站客流在7时之后逐渐增多,8时之后明显减少,人们通常不会在这

个时间段进行娱乐购物活动,不符合娱乐购物型站点的客流时间分布特征。

6.属于就业导向型站点分布区域的有( )

D

图1

图2

①休闲疗养区 ②金融商务区 ③观光旅游区 ④行政办公区

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

【解析】 金融商务区和行政办公区以商务办公为主,是就业导向型站点分布区域,②

④正确。休闲疗养区和观光旅游区一般不是就业集中区域,①③错误。故选D。

图1

图2

7.为满足高效快捷的通勤需求,青岛市交通部门对轨道交通站点接驳服务的优化措施为

( )

C

图1

图2

A.增加接驳公交发车频次 B.构建公共交通循环线路

C.对接接驳公交运营时刻 D.增设城市干道潮汐车道

【解析】 为满足高效快捷的通勤需求,青岛市交通部门对轨道交通站点接驳服务的优

化措施为对接接驳公交运营时刻。这样可以使乘客在乘坐轨道交通后,能够及时换乘接

驳公交,减少等待时间,提高通勤效率,C正确。增加接驳公交发车频次、构建公共交

通循环线路、增设城市干道潮汐车道虽然也能在一定程度上改善交通状况,但对于满足

高效快捷的通勤需求来说,对接接驳公交运营时刻更为直接有效,A、B、D错误。

考向2 聚落的空间结构和土地利用

(2023海南卷)岭南某古村落地处滨水低地,因势而建,内修墩塘,外防水患,形成具

有“堤围护村,墩塘相间,墩上立宅,基上种桑,塘中养鱼”景观特征的散村聚落结构

(下图)。据此完成第8题。

8.下列示意图中,符合该村落空间结构特征的是( )

D

A. B. C. D.

【解析】 根据图文材料可知,该古村落墩

塘相间,墩上立宅,塘中养鱼,呈散村聚落

结构。A、B选项图中,聚居地相对集中,

鱼塘分布在村落周围,不符合散村聚落结构

特征,A、B错误;C选项图中,主要分布

有鱼塘、稻田,村落聚居地面积很小,不符合实际情况,C错误;D选项图中,墩塘相

间,墩比塘宽阔,聚居地分散,符合该古村落的散村聚落结构特征,D正确。

(2025江西九江检测)川渝丘陵地区的乡村聚落

规模小、分布散,形成了林、塘、田、宅交错分

布的特点。这种布局形式不仅利于居住和耕作,

还很好地保护了生态环境。下图示意该区域乡村

聚落一般的布局模式。据此完成9—10题。

9.该区域住宅的主要布局特点是( )

A

A.依丘傍田,便于耕作、避洪

B.沿河而居,便于取水、避暑

C.多居阳坡,便于采光、避寒

D.多居山麓,便于通风、避湿

【解析】 由材料和所学知识可知,该区域位于亚热带季风气候区的丘陵地带,具有住

宅分散、田地破碎规模小的特点,住宅多位于山丘底部,靠近农田的较平缓位置。这样

布局既便于耕作,又可以避免洪水灾害,A正确,D错误;由图可知,住宅并未沿河而

居,B错误;由图可知,住宅既有分布在阳坡也有分布在阴坡,差异不大,C错误。

10.该区域适宜( )

C

A.宅前种树、宅后种菜 B.宅前挖塘、宅后筑田

C.宅前种菜、宅后种树 D.宅前筑田、宅后挖塘

【解析】 A(×)宅前种菜便于管理且不会遮挡

阳光和视线,宅前种树会遮挡阳光。

B、D(×)宅后地块小,坡度较大,不适宜筑田、挖塘。

C(√)宅后坡度大,种树既不会遮挡视线,又利于水土保持,保护生态环境。

觉醒集训

(2025湖南益阳阶段练习)北京中轴线是重要的政治和文

化标志,2024年7月27日,在印度新德里召开的联合国教科

文组织第46届世界遗产大会通过决议,将“北京中轴线——

中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。下图示

意明清时期北京城空间格局。据此完成1—2题。

1.明清时期北京城空间格局的特点是( )

A.皇城居中,中轴线对称

B.以天坛、地坛、日坛、月坛为中心

C.依山就水,自由布置

D.以商务区为中心方格网式布局

A

【解析】 明清时期北京城的空间格局或建筑体现皇城居中、

中轴线对称的特点,A 正确;北京城的中轴线以紫禁城为

中心,B错误;北京城依山就水,但空间格局并没有自由布置,C错误;以皇城为中心

方格网式布局,D错误。故选A。

2.北京中轴线( )

B

①是我国封建社会“南面而听天下”礼制的表现

②是中华文明所秉持的“中”“和”哲学理念的表现

③是中国传统都城规划对礼仪和秩序强调的表现

④是“道法自然”“无为而治”思想的表现

A.②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

【解析】 北京中轴线是我国封建社会“南面而听天下”礼制的表现、是中华文明所秉持

的“中”“和”哲学理念的表现、是中国传统都城规划对礼仪和秩序强调的表现,故①②③

正确;“道法自然”“无为而治”思想是道家思想,与北京中轴线无关,故④错误。故选B。

(2025江西阶段练习)地铁站点的建设和运营,一般会带动周边地区地价上涨。下图示

意我国某一线城市三个地铁站点及其周边区域的住宅地价(站点向外间隔200 m计一次

价格),三个站点分别位于城市的不同位置。据此完成3—4题。

3.三个地铁站点分别位于城市的位置是( )

D

A.G站—远郊、J站—近郊、S站—市中心 B.G站—远郊、J站—市中心、S站—近郊

C.G站—市中心、J站—远郊、S站—近郊 D.G站—市中心、J站—近郊、S站—远郊

【解析】 读图可知,图中三个地铁站点整体地价由高到低分别为G站、J站、S站,结

合所学知识可知,距离市中心越近,土地价格越高,因此G站对应市中心,J站对应近

郊,S站对应远郊。D正确。

4.G站中心住宅地价低于周边的原因是( )

C

A.交通拥堵 B.土地充足 C.环境嘈杂 D.配套不足

【解析】 结合上题分析可知,G站是市中心地铁线路交会处,属于地铁枢纽站点,人

流量较大,环境嘈杂,居住环境较差,因此住宅价格较低,C正确;地铁枢纽站点交通

便利,基础设施较完善,配套较好,A、D错误;市中心一般土地紧张,B错误。

(2025河南周口开学考试)赣南传统的村庄

一般选址在河谷、山间盆地和河流阶地上,

这些地区一般有丰富的耕地资源、森林资源

及水资源等,同时自然灾害较少。在新农村

建设中,赣南乡村聚落区位指向发生了明显

的变化。下图示意赣南新农村区位指向。据

此完成5—7题。

5.在新农村建设中,赣南乡村聚落( )

A

A.规模扩大 B.数量增加

C.占地增多 D.转为城市

【解析】 由图可知, 赣南乡村聚落区位指

向上一级中心地,趋向集聚,使聚落规模扩

大,数量减少,A正确,B错误;聚落布局

更加紧凑,多层建筑占比增加,总占地面积减少,C错误;乡村人口向上一级中心地迁

移,乡村不会转变为城市,D错误。

6.影响新农村聚落区位指向变化的主导因素

是( )

C

A.就业 B.交通 C.政策 D.耕地

【解析】 新农村建设一般是由政府主导的

乡村改造,故其主导因素是政策,C正确;

赣南传统的村庄一般有丰富的耕地资源、森

林资源及水资源等,以农业经济为主,耕地、交通以及就业因素对新农村建设影响小,

A、B、D错误。

7.新农村建设有利于( )

D

A.改善城市环境质量

B.增加乡镇就业机会

C.保护与传承地域文化

D.促进农业生产规模化

【解析】 A(×)新农村建设不能改善城市环境质量。

B(×)新农村建设是在城镇化过程中,政府主导的农村改造,旨在推动城镇化进程,

改善农民生活条件,而就业机会的增加依靠产业的优化和发展。

C(×)人口集聚和新的生产生活方式有利于文化的交流与融合,但不利于保护与传承

地域文化。

D(√)新农村建设促使人口集聚,大量传统村落闲置住宅会得到改造利用或复耕,减

少了土地资源的浪费,有助于推动农业生产规模化发展,提高生产效率和现代化水平。

8.(2021河北卷,16分)阅读图文材料,完成下列要求。

汉堡(州)是德国的金融中心、世界级城市,为进一步提升全球地位,在老港外迁

后,启动汉堡新城建设项目(下图)。汉堡新城将半荒废的老港工业区设计成10大特

色板块,在突出板块主要功能的基础上,融入居住、办公、零售、餐饮、休闲、教育

等功能,保留较大面积的广场、步道、绿地,将红砖结构工业遗产重新改造利用。

(1) 推测老港外迁的主要原因。(4分)

【答案】 老港不符合城市规划要求,政策引导搬迁;城市地价上涨,老港及其工业区

地租成本增加;老港运力有限,难以满足当前的运输需求。(每点2分,任答2点即可)

【解析】 由材料可知,汉堡(州)是德国的金融中心、世界级城市,为进一步提升全

球地位,需要扩大城市土地利用面积,提高土地利用效率,对交通运输能力的要求提升,

老港不符合城市的发展规划需求,需要进行搬迁。

(2) 简述利于汉堡新城建设的区位条件。

(8分)

【答案】 该区域有河流经过,且公交、地

铁等交通网密集,水陆交通便利;原本老港

【解析】 城市建设的区位条件可从交通、基础设施、政策等方面分析,如新城是在老港

工业区的基础上修建的,有一定的基础设施支持,且老港工业区为新城提供了发展用地。

工业迁出,为新城建设提供用地;在工业区基础上进行改造,节省建设成本;作为德国

的金融中心、世界级城市,发展基础好;政策支持。(每点2分,任答4点即可)

(3) 说明特色板块空间利用方式对汉堡新

城发展的作用。(4分)

【答案】 各特色板块相互配合,相互促进,

统筹规划,增强竞争力,避免板块间的无序

竞争;融入居住、办公、餐饮等功能,满足居民工作生活需求;板块内部绿地、广场等

休闲用地可提升居民的生活品质;工业遗址改造,有利于发展工业旅游。(每点1分,

共 4分)

【解析】 由材料可知,汉堡新城将老港工

业区设计成10大特色板块且突出板块主要功

能,说明新城的不同板块有不同功能,可避

免城市内部的无序竞争;融入居住、办公、

零售、餐饮、休闲、教育等功能,便于人们开展生产生活活动;保留较大面积的广场、

步道、绿地,为居民提供生活休闲用地,人居环境好;将红砖结构工业遗产重新改造利

用,可以发展工业旅游,带动第三产业发展。

拓展延伸

新城建设中面临的主要难题:①新城规划与发展战略决策问题;②新城建设规模和土地

征用问题;③新城建设与现有城市、各类开发园区、乡镇的协调整合问题;④新城建设

资金和招商引资、产业发展问题;⑤征地拆迁和失地农民安置问题;⑥人口迁入与人口

增长问题。

专题九 乡村和城镇

考点1 乡村和城镇的空间结构

2025年高考地理专题复习资料

考点切片

考向1 城市功能分区

解题觉醒

八看分析

一看面积大小:居住区面积最大,工业区次之,商业区最小。

二看距市中心远近:一般情况下,距离市中心由近及远依次为商业区、居住区、工业区。

三看地租水平:商业区地租最高,居住区次之,工业区地租最低。

四看形态:商业区一般呈点状分布,或沿街、沿河呈条带状分布,居住区和工业区一般

呈片状分布。

五看人口变化:商业区昼夜人口差别最大,白天人口多,晚上人口少;居住区与商业区

变化相反,白天人口少,晚上人口多;工业区人口昼夜差别最小。

六看建筑物密度:商业区土地利用程度最高,建筑物密度最大,居住区次之,工业区最小。

七看分布趋势:随着城镇化不断推进,居住区、工业区不断向郊区移动,商业区虽也有

向郊区交通便捷处移动的趋势,但幅度较小。

八看主要特征:居住区是城市居民生活、交往、进行文化娱乐活动的场所;工业区是城

市形成和发展的主要动力;商业区是城市经济活动,特别是商品交易和金融流通的中枢。

(2024重庆实验中学期中)重庆光环购物公园是国内首

个定位为“城市自然共同体”的商业购物中心,其内部打

造了高达48米的立体式植物园,种植了近300种热带植

物。植物园与购物中心之间通过地面、天空步道等不同

路线连通,使消费者购物时犹如在雨林中漫步。下图为

商场内部景观图。据此完成1—2题。

1.推测重庆光环购物公园位于城市的( )

A

A.商业区 B.居住区 C.公园附近 D.高速公路出口

【解析】 重庆光环购物公园的主要功能是购物,应位

于能吸引大量客流的商业区。(【敲黑板】商业区位于

市中心,人流量最大)A正确。

2.购物中心打造室内植物园的主要目的是( )

D

A.减轻城市雾霾 B.提供休憩空间

C.缓解城市热岛效应 D.吸引消费者

【解析】 A(×)购物中心打造的植物园是室内的,对

减轻城市雾霾作用不大。

B(×)室内植物园可以提供休憩空间,但这也是为了

提升购物体验,吸引消费者。

C(×)室内植物园对缓解城市热岛效应影响很小。

D(√)打造室内植物园可以改善室内的空气质量,提供休憩空间,提升购物体验,主

要目的是吸引消费者。

(2025湖南部分学校联考)在数字文化产业发展的新机遇下,城市消费虚拟空间与实体

空间的互动日渐密切,孕育出新的消费空间形态——“网红打卡地”。长沙市“网红打卡

地”形成五一广场和岳麓山的双核心模式,且近年来总体保持稳定。据此完成3—4题。

3.长沙市“网红打卡地”主要分布在( )

D

①居住区 ②工业区 ③商业区 ④风景区

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【解析】 据材料可知,长沙市“网红打卡地”形成五一广场和岳麓山的双核心模式,故

长沙市“网红打卡地”主要分布在商业区和风景区,③④正确;居住区以日常生活居住为

主,“网红打卡地”分布较少,①错误;工业区以工业生产为主,可能存在噪声等污染,

“网红打卡地”分布较少,②错误。综上,选D。

4.长沙市“网红打卡地”在双核心模式下保持相对稳定,体现出( )

A

A.集聚效应 B.产业升级加快 C.区际合作 D.居民收入降低

【解析】 A(√)长沙市“网红打卡地”在双核心模式下保持相对稳定,说明双核心内服

务业集聚明显,优势突出且得以保持。

B、C(×)没有体现出产业升级和区域合作。

D(×)“网红打卡地”会吸引游客,人流量较大,利于促进消费,使居民收入提高。

(2024广东广州一模)结合轨道交通站点客流特征,可以将轨道交通站点划分为居住导

向型、职住混合型、就业导向型和娱乐购物型等四类,不同类型站点的乘客出行特征和

进出站客流分布特征均有差异。图1示意青岛市不同类型轨道交通站点分布,图2示意青

岛市某类型轨道交通站点进站客流时间分布。据此完成5—7题。

图1

图2

5.图2 所示的轨道交通站点类型为( )

B

图1

图2

A.就业导向型 B.职住混合型 C.居住导向型 D.娱乐购物型

【解析】 A(×)就业导向型站点在工作日的早晚高峰时段一般客流量较大,上班时间

出现出站高峰,下班时间出现进站高峰。与图2所示情况不符。

B(√)职住混合型站点的进出站客流在一天中相对较为均衡,不会出现特别明显的集

中高峰时段,读图可知,该交通站点进站客流量较少,只有上班时间和下班时间有少量

的客流量,且下班时间的客流量远低于上班时间,说明居住区距离工作区较近,能够在

较短的步行距离内完成日常出行需求,符合职住混合型特点。

C(×)居住导向型站点在早高峰时段以进站为主,晚高峰时段以出站为主。

D(×)图2所示的进站客流在7时之后逐渐增多,8时之后明显减少,人们通常不会在这

个时间段进行娱乐购物活动,不符合娱乐购物型站点的客流时间分布特征。

6.属于就业导向型站点分布区域的有( )

D

图1

图2

①休闲疗养区 ②金融商务区 ③观光旅游区 ④行政办公区

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

【解析】 金融商务区和行政办公区以商务办公为主,是就业导向型站点分布区域,②

④正确。休闲疗养区和观光旅游区一般不是就业集中区域,①③错误。故选D。

图1

图2

7.为满足高效快捷的通勤需求,青岛市交通部门对轨道交通站点接驳服务的优化措施为

( )

C

图1

图2

A.增加接驳公交发车频次 B.构建公共交通循环线路

C.对接接驳公交运营时刻 D.增设城市干道潮汐车道

【解析】 为满足高效快捷的通勤需求,青岛市交通部门对轨道交通站点接驳服务的优

化措施为对接接驳公交运营时刻。这样可以使乘客在乘坐轨道交通后,能够及时换乘接

驳公交,减少等待时间,提高通勤效率,C正确。增加接驳公交发车频次、构建公共交

通循环线路、增设城市干道潮汐车道虽然也能在一定程度上改善交通状况,但对于满足

高效快捷的通勤需求来说,对接接驳公交运营时刻更为直接有效,A、B、D错误。

考向2 聚落的空间结构和土地利用

(2023海南卷)岭南某古村落地处滨水低地,因势而建,内修墩塘,外防水患,形成具

有“堤围护村,墩塘相间,墩上立宅,基上种桑,塘中养鱼”景观特征的散村聚落结构

(下图)。据此完成第8题。

8.下列示意图中,符合该村落空间结构特征的是( )

D

A. B. C. D.

【解析】 根据图文材料可知,该古村落墩

塘相间,墩上立宅,塘中养鱼,呈散村聚落

结构。A、B选项图中,聚居地相对集中,

鱼塘分布在村落周围,不符合散村聚落结构

特征,A、B错误;C选项图中,主要分布

有鱼塘、稻田,村落聚居地面积很小,不符合实际情况,C错误;D选项图中,墩塘相

间,墩比塘宽阔,聚居地分散,符合该古村落的散村聚落结构特征,D正确。

(2025江西九江检测)川渝丘陵地区的乡村聚落

规模小、分布散,形成了林、塘、田、宅交错分

布的特点。这种布局形式不仅利于居住和耕作,

还很好地保护了生态环境。下图示意该区域乡村

聚落一般的布局模式。据此完成9—10题。

9.该区域住宅的主要布局特点是( )

A

A.依丘傍田,便于耕作、避洪

B.沿河而居,便于取水、避暑

C.多居阳坡,便于采光、避寒

D.多居山麓,便于通风、避湿

【解析】 由材料和所学知识可知,该区域位于亚热带季风气候区的丘陵地带,具有住

宅分散、田地破碎规模小的特点,住宅多位于山丘底部,靠近农田的较平缓位置。这样

布局既便于耕作,又可以避免洪水灾害,A正确,D错误;由图可知,住宅并未沿河而

居,B错误;由图可知,住宅既有分布在阳坡也有分布在阴坡,差异不大,C错误。

10.该区域适宜( )

C

A.宅前种树、宅后种菜 B.宅前挖塘、宅后筑田

C.宅前种菜、宅后种树 D.宅前筑田、宅后挖塘

【解析】 A(×)宅前种菜便于管理且不会遮挡

阳光和视线,宅前种树会遮挡阳光。

B、D(×)宅后地块小,坡度较大,不适宜筑田、挖塘。

C(√)宅后坡度大,种树既不会遮挡视线,又利于水土保持,保护生态环境。

觉醒集训

(2025湖南益阳阶段练习)北京中轴线是重要的政治和文

化标志,2024年7月27日,在印度新德里召开的联合国教科

文组织第46届世界遗产大会通过决议,将“北京中轴线——

中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。下图示

意明清时期北京城空间格局。据此完成1—2题。

1.明清时期北京城空间格局的特点是( )

A.皇城居中,中轴线对称

B.以天坛、地坛、日坛、月坛为中心

C.依山就水,自由布置

D.以商务区为中心方格网式布局

A

【解析】 明清时期北京城的空间格局或建筑体现皇城居中、

中轴线对称的特点,A 正确;北京城的中轴线以紫禁城为

中心,B错误;北京城依山就水,但空间格局并没有自由布置,C错误;以皇城为中心

方格网式布局,D错误。故选A。

2.北京中轴线( )

B

①是我国封建社会“南面而听天下”礼制的表现

②是中华文明所秉持的“中”“和”哲学理念的表现

③是中国传统都城规划对礼仪和秩序强调的表现

④是“道法自然”“无为而治”思想的表现

A.②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

【解析】 北京中轴线是我国封建社会“南面而听天下”礼制的表现、是中华文明所秉持

的“中”“和”哲学理念的表现、是中国传统都城规划对礼仪和秩序强调的表现,故①②③

正确;“道法自然”“无为而治”思想是道家思想,与北京中轴线无关,故④错误。故选B。

(2025江西阶段练习)地铁站点的建设和运营,一般会带动周边地区地价上涨。下图示

意我国某一线城市三个地铁站点及其周边区域的住宅地价(站点向外间隔200 m计一次

价格),三个站点分别位于城市的不同位置。据此完成3—4题。

3.三个地铁站点分别位于城市的位置是( )

D

A.G站—远郊、J站—近郊、S站—市中心 B.G站—远郊、J站—市中心、S站—近郊

C.G站—市中心、J站—远郊、S站—近郊 D.G站—市中心、J站—近郊、S站—远郊

【解析】 读图可知,图中三个地铁站点整体地价由高到低分别为G站、J站、S站,结

合所学知识可知,距离市中心越近,土地价格越高,因此G站对应市中心,J站对应近

郊,S站对应远郊。D正确。

4.G站中心住宅地价低于周边的原因是( )

C

A.交通拥堵 B.土地充足 C.环境嘈杂 D.配套不足

【解析】 结合上题分析可知,G站是市中心地铁线路交会处,属于地铁枢纽站点,人

流量较大,环境嘈杂,居住环境较差,因此住宅价格较低,C正确;地铁枢纽站点交通

便利,基础设施较完善,配套较好,A、D错误;市中心一般土地紧张,B错误。

(2025河南周口开学考试)赣南传统的村庄

一般选址在河谷、山间盆地和河流阶地上,

这些地区一般有丰富的耕地资源、森林资源

及水资源等,同时自然灾害较少。在新农村

建设中,赣南乡村聚落区位指向发生了明显

的变化。下图示意赣南新农村区位指向。据

此完成5—7题。

5.在新农村建设中,赣南乡村聚落( )

A

A.规模扩大 B.数量增加

C.占地增多 D.转为城市

【解析】 由图可知, 赣南乡村聚落区位指

向上一级中心地,趋向集聚,使聚落规模扩

大,数量减少,A正确,B错误;聚落布局

更加紧凑,多层建筑占比增加,总占地面积减少,C错误;乡村人口向上一级中心地迁

移,乡村不会转变为城市,D错误。

6.影响新农村聚落区位指向变化的主导因素

是( )

C

A.就业 B.交通 C.政策 D.耕地

【解析】 新农村建设一般是由政府主导的

乡村改造,故其主导因素是政策,C正确;

赣南传统的村庄一般有丰富的耕地资源、森

林资源及水资源等,以农业经济为主,耕地、交通以及就业因素对新农村建设影响小,

A、B、D错误。

7.新农村建设有利于( )

D

A.改善城市环境质量

B.增加乡镇就业机会

C.保护与传承地域文化

D.促进农业生产规模化

【解析】 A(×)新农村建设不能改善城市环境质量。

B(×)新农村建设是在城镇化过程中,政府主导的农村改造,旨在推动城镇化进程,

改善农民生活条件,而就业机会的增加依靠产业的优化和发展。

C(×)人口集聚和新的生产生活方式有利于文化的交流与融合,但不利于保护与传承

地域文化。

D(√)新农村建设促使人口集聚,大量传统村落闲置住宅会得到改造利用或复耕,减

少了土地资源的浪费,有助于推动农业生产规模化发展,提高生产效率和现代化水平。

8.(2021河北卷,16分)阅读图文材料,完成下列要求。

汉堡(州)是德国的金融中心、世界级城市,为进一步提升全球地位,在老港外迁

后,启动汉堡新城建设项目(下图)。汉堡新城将半荒废的老港工业区设计成10大特

色板块,在突出板块主要功能的基础上,融入居住、办公、零售、餐饮、休闲、教育

等功能,保留较大面积的广场、步道、绿地,将红砖结构工业遗产重新改造利用。

(1) 推测老港外迁的主要原因。(4分)

【答案】 老港不符合城市规划要求,政策引导搬迁;城市地价上涨,老港及其工业区

地租成本增加;老港运力有限,难以满足当前的运输需求。(每点2分,任答2点即可)

【解析】 由材料可知,汉堡(州)是德国的金融中心、世界级城市,为进一步提升全

球地位,需要扩大城市土地利用面积,提高土地利用效率,对交通运输能力的要求提升,

老港不符合城市的发展规划需求,需要进行搬迁。

(2) 简述利于汉堡新城建设的区位条件。

(8分)

【答案】 该区域有河流经过,且公交、地

铁等交通网密集,水陆交通便利;原本老港

【解析】 城市建设的区位条件可从交通、基础设施、政策等方面分析,如新城是在老港

工业区的基础上修建的,有一定的基础设施支持,且老港工业区为新城提供了发展用地。

工业迁出,为新城建设提供用地;在工业区基础上进行改造,节省建设成本;作为德国

的金融中心、世界级城市,发展基础好;政策支持。(每点2分,任答4点即可)

(3) 说明特色板块空间利用方式对汉堡新

城发展的作用。(4分)

【答案】 各特色板块相互配合,相互促进,

统筹规划,增强竞争力,避免板块间的无序

竞争;融入居住、办公、餐饮等功能,满足居民工作生活需求;板块内部绿地、广场等

休闲用地可提升居民的生活品质;工业遗址改造,有利于发展工业旅游。(每点1分,

共 4分)

【解析】 由材料可知,汉堡新城将老港工

业区设计成10大特色板块且突出板块主要功

能,说明新城的不同板块有不同功能,可避

免城市内部的无序竞争;融入居住、办公、

零售、餐饮、休闲、教育等功能,便于人们开展生产生活活动;保留较大面积的广场、

步道、绿地,为居民提供生活休闲用地,人居环境好;将红砖结构工业遗产重新改造利

用,可以发展工业旅游,带动第三产业发展。

拓展延伸

新城建设中面临的主要难题:①新城规划与发展战略决策问题;②新城建设规模和土地

征用问题;③新城建设与现有城市、各类开发园区、乡镇的协调整合问题;④新城建设

资金和招商引资、产业发展问题;⑤征地拆迁和失地农民安置问题;⑥人口迁入与人口

增长问题。

同课章节目录