专题九 乡村和城镇-考点2 城镇化课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 专题九 乡村和城镇-考点2 城镇化课件(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

专题九 乡村和城镇

考点2 城镇化

2025年高考地理专题复习资料

考点切片

考向1 城镇化进程

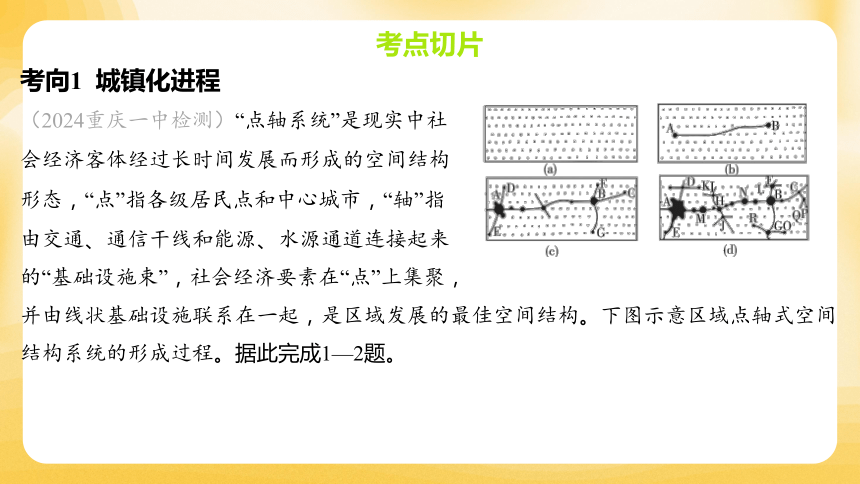

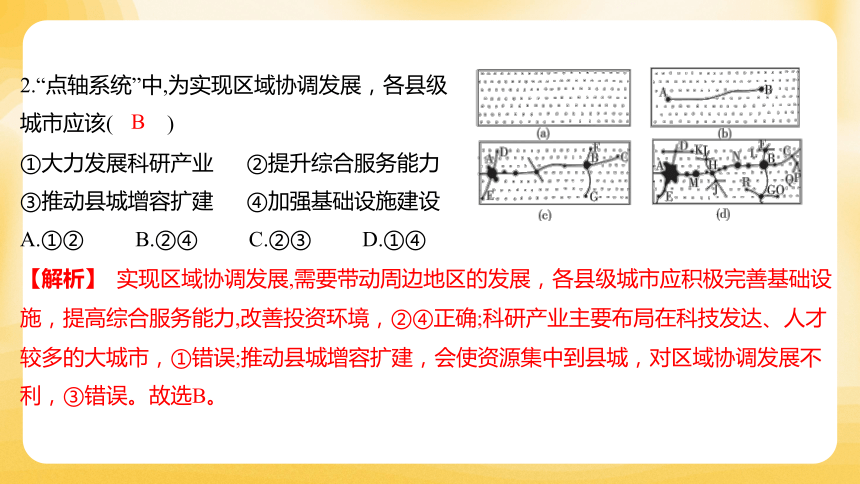

(2024重庆一中检测)“点轴系统”是现实中社

会经济客体经过长时间发展而形成的空间结构

形态,“点”指各级居民点和中心城市,“轴”指

由交通、通信干线和能源、水源通道连接起来

的“基础设施束”,社会经济要素在“点”上集聚,

并由线状基础设施联系在一起,是区域发展的最佳空间结构。下图示意区域点轴式空间

结构系统的形成过程。据此完成1—2题。

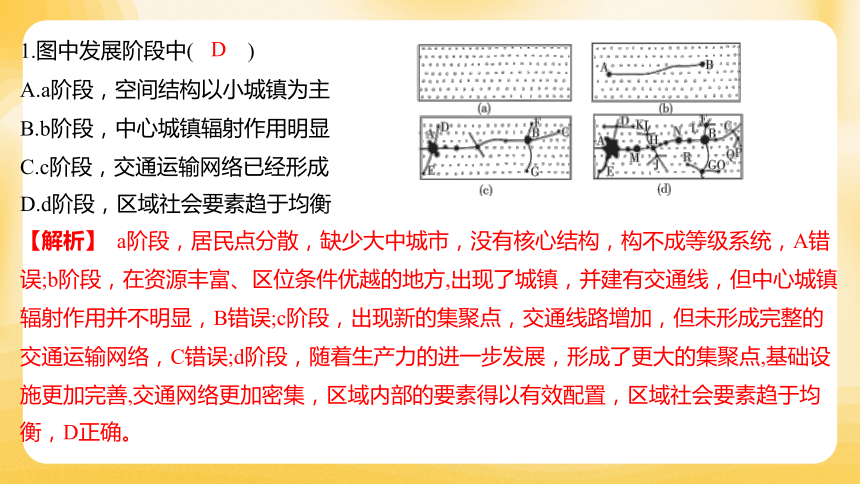

1.图中发展阶段中( )

D

A.a阶段,空间结构以小城镇为主

B.b阶段,中心城镇辐射作用明显

C.c阶段,交通运输网络已经形成

D.d阶段,区域社会要素趋于均衡

【解析】 a阶段,居民点分散,缺少大中城市,没有核心结构,构不成等级系统,A错

误;b阶段,在资源丰富、区位条件优越的地方,出现了城镇,并建有交通线,但中心城镇

辐射作用并不明显,B错误;c阶段,出现新的集聚点,交通线路增加,但未形成完整的

交通运输网络,C错误;d阶段,随着生产力的进一步发展,形成了更大的集聚点,基础设

施更加完善,交通网络更加密集,区域内部的要素得以有效配置,区域社会要素趋于均

衡,D正确。

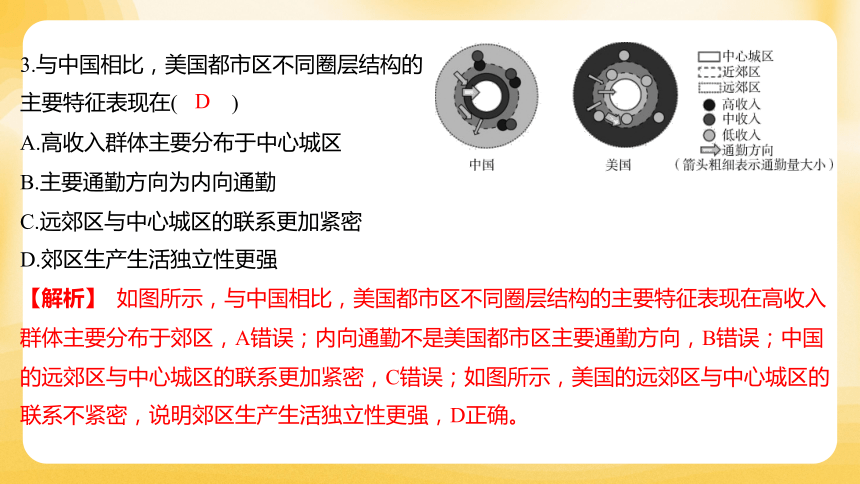

2.“点轴系统”中,为实现区域协调发展,各县级

城市应该( )

B

①大力发展科研产业 ②提升综合服务能力

③推动县城增容扩建 ④加强基础设施建设

A.①② B.②④ C.②③ D.①④

【解析】 实现区域协调发展,需要带动周边地区的发展,各县级城市应积极完善基础设

施,提高综合服务能力,改善投资环境,②④正确;科研产业主要布局在科技发达、人才

较多的大城市,①错误;推动县城增容扩建,会使资源集中到县城,对区域协调发展不

利,③错误。故选B。

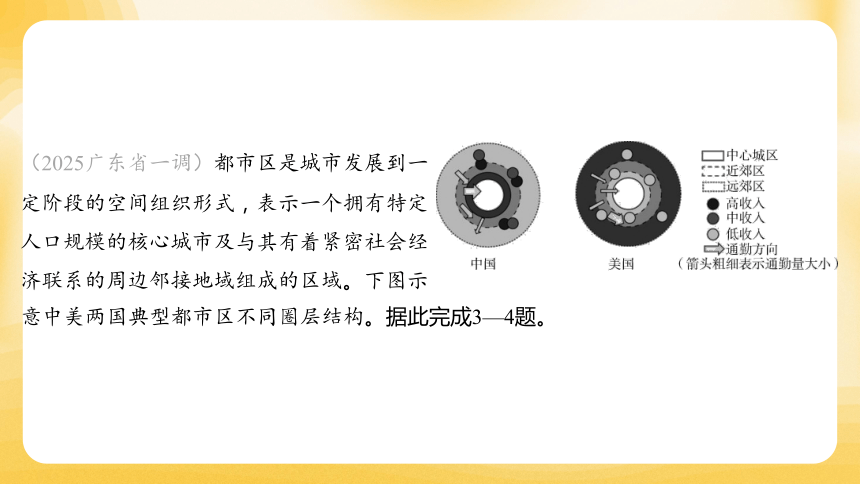

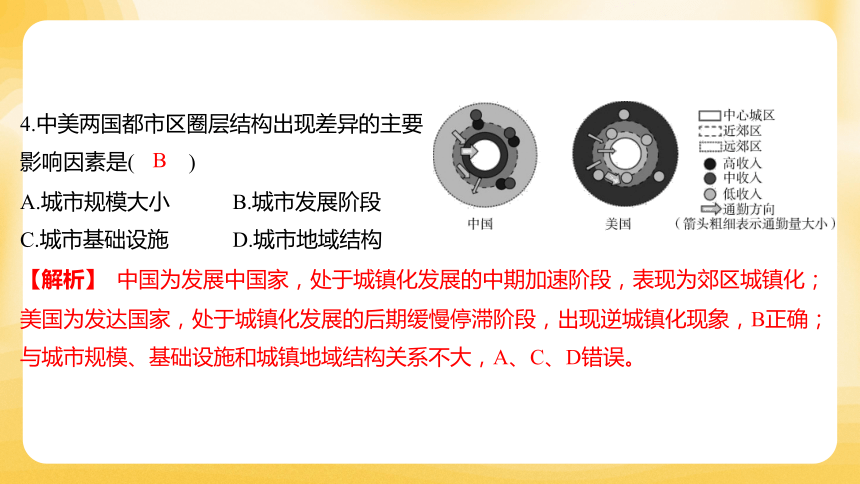

(2025广东省一调)都市区是城市发展到一

定阶段的空间组织形式,表示一个拥有特定

人口规模的核心城市及与其有着紧密社会经

济联系的周边邻接地域组成的区域。下图示

意中美两国典型都市区不同圈层结构。据此完成3—4题。

3.与中国相比,美国都市区不同圈层结构的

主要特征表现在( )

D

A.高收入群体主要分布于中心城区

B.主要通勤方向为内向通勤

C.远郊区与中心城区的联系更加紧密

D.郊区生产生活独立性更强

【解析】 如图所示,与中国相比,美国都市区不同圈层结构的主要特征表现在高收入

群体主要分布于郊区,A错误;内向通勤不是美国都市区主要通勤方向,B错误;中国

的远郊区与中心城区的联系更加紧密,C错误;如图所示,美国的远郊区与中心城区的

联系不紧密,说明郊区生产生活独立性更强,D正确。

4.中美两国都市区圈层结构出现差异的主要

影响因素是( )

B

A.城市规模大小 B.城市发展阶段

C.城市基础设施 D.城市地域结构

【解析】 中国为发展中国家,处于城镇化发展的中期加速阶段,表现为郊区城镇化;

美国为发达国家,处于城镇化发展的后期缓慢停滞阶段,出现逆城镇化现象,B正确;

与城市规模、基础设施和城镇地域结构关系不大,A、C、D错误。

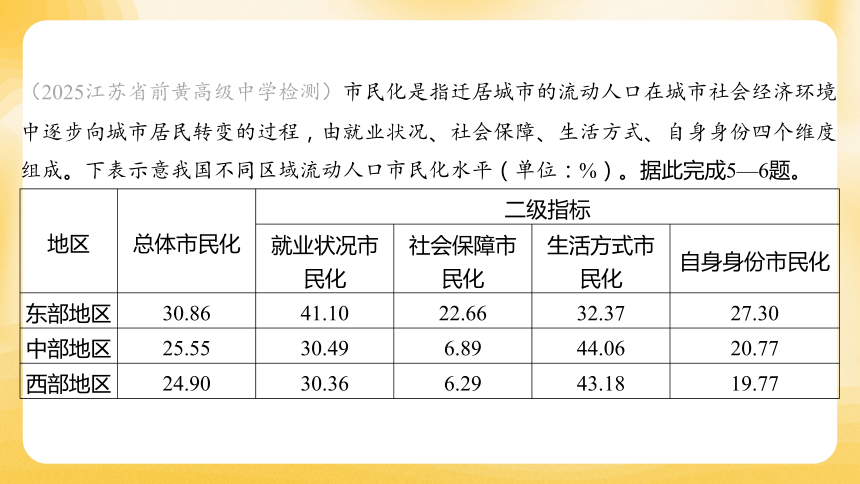

(2025江苏省前黄高级中学检测)市民化是指迁居城市的流动人口在城市社会经济环境

中逐步向城市居民转变的过程,由就业状况、社会保障、生活方式、自身身份四个维度

组成。下表示意我国不同区域流动人口市民化水平(单位:%)。据此完成5—6题。

地区 总体市民化 二级指标 就业状况市 民化 社会保障市 民化 生活方式市 民化 自身身份市民化

东部地区 30.86 41.10 22.66 32.37 27.30

中部地区 25.55 30.49 6.89 44.06 20.77

西部地区 24.90 30.36 6.29 43.18 19.77

5.东部地区总体市民化水平较高,主要取决于( )

C

A.落户门槛 B.财政实力 C.人力资本 D.交通条件

【解析】 A(×)东部地区大城市较多,落户门槛相对较高。

B(×)财政实力强,有助于提高社会保障水平,但对总体市民化的直接带动作用较弱。

C(√)经济发展优势区域,往往具有人力资本优势,能够吸引更多高素质的流动人口,

能够得到更好的工作机会和更为完善的社会保障,导致总体市民化水平较高。

D(×)交通条件与流动人口向市民转变关系不大。

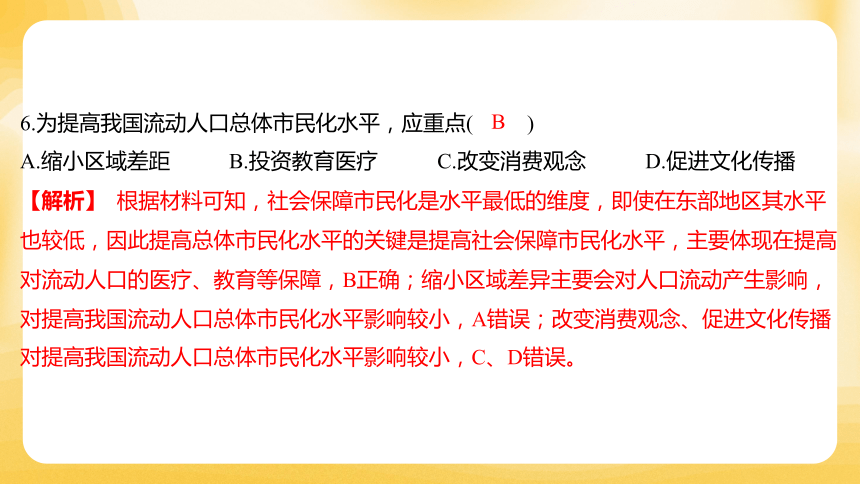

6.为提高我国流动人口总体市民化水平,应重点( )

B

A.缩小区域差距 B.投资教育医疗 C.改变消费观念 D.促进文化传播

【解析】 根据材料可知,社会保障市民化是水平最低的维度,即使在东部地区其水平

也较低,因此提高总体市民化水平的关键是提高社会保障市民化水平,主要体现在提高

对流动人口的医疗、教育等保障,B正确;缩小区域差异主要会对人口流动产生影响,

对提高我国流动人口总体市民化水平影响较小,A错误;改变消费观念、促进文化传播

对提高我国流动人口总体市民化水平影响较小,C、D错误。

考向2 城镇化对地理环境的影响

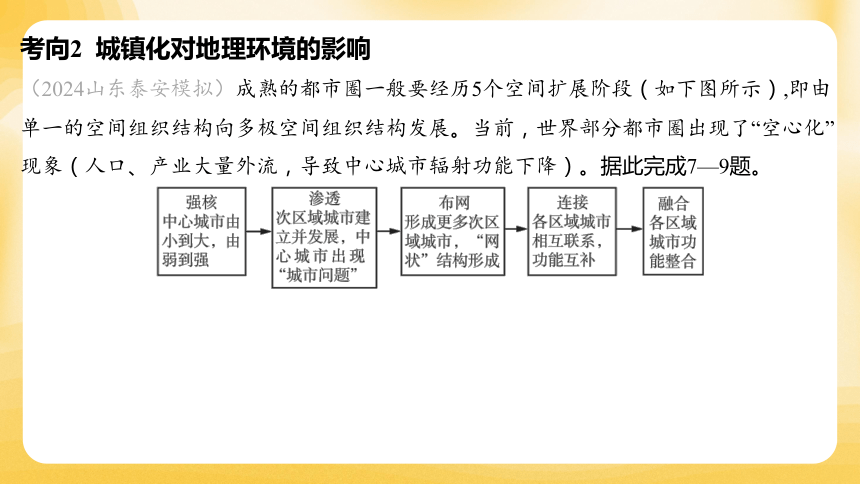

(2024山东泰安模拟)成熟的都市圈一般要经历5个空间扩展阶段(如下图所示),即由

单一的空间组织结构向多极空间组织结构发展。当前,世界部分都市圈出现了“空心化”

现象(人口、产业大量外流,导致中心城市辐射功能下降)。据此完成7—9题。

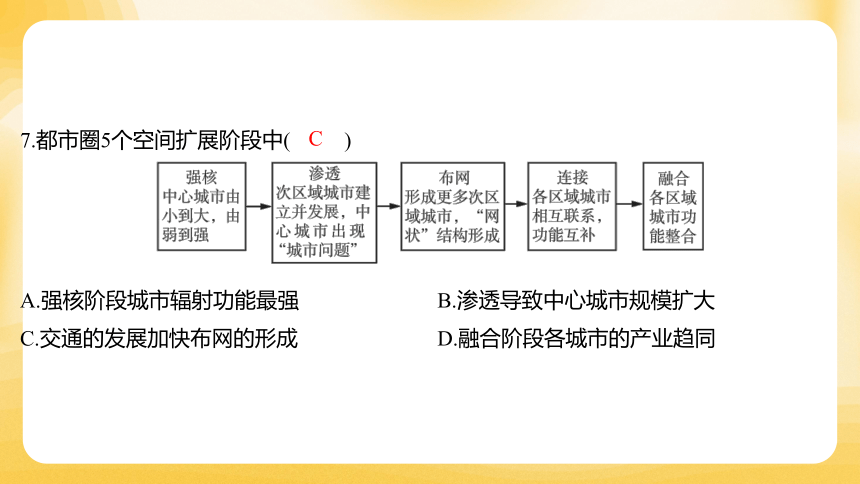

7.都市圈5个空间扩展阶段中( )

C

A.强核阶段城市辐射功能最强 B.渗透导致中心城市规模扩大

C.交通的发展加快布网的形成 D.融合阶段各城市的产业趋同

【解析】 A(×)结合材料可知,强核阶段中心城市由小到大,由弱到强,此时城市数

量少,处于刚起步的阶段,城市辐射功能较弱。

B(×)渗透阶段中心城市出现“城市问题”,并非渗透导致中心城市规模扩大,城市发

展过程中规模扩大是正常的经济现象。

C(√)布网阶段形成了更多的次区域城市,且形成“网状”结构,交通完善利于布网的形成。

D(×)融合阶段各区域城市功能整合,各城市的产业结构功能互补,合作共赢,并非

产业趋同。

8.都市圈“空心化”现象常出现在( )

A

A.渗透阶段 B.布网阶段 C.连接阶段 D.融合阶段

【解析】 结合材料可知,“空心化”现象是指人口、产业大量外流,导致中心城市辐射

功能下降。由5个空间扩展阶段可知,连接阶段和融合阶段城市间联系紧密,都市圈不

易出现“空心化”现象,C、D错误。布网阶段区域城市间形成网状结构,彼此建立联系,

不易出现“空心化”,B错误。渗透阶段中心城市出现“城市问题”,此时都市圈的“空心化”

现象易出现,A正确。

9.我国都市圈发展过程中为防止中心城市出现“空心化”现象,可以( )

B

A.加快卫星城的建设 B.调整优化产业结构 C.提高城市地价水平 D.减少城市人口流动

【解析】 结合材料可知,“空心化”现象是指人口、产业大量外流,导致中心城市辐射

功能下降,因此为了防止中心城市出现“空心化”现象,需要调整优化中心城市的产业结

构,从而加强其辐射功能,B正确。加快卫星城建设利于卫星城的发展,无法防止中心

城市出现“空心化”现象,A错误。提高城市地价水平不利于中心城市的经济体系健康发

展,C错误。减少城市人口流动的可操作性弱,且只考虑减少城市人口流动不利于增加

城市的经济活力,D错误。

(2024长沙雅礼中学联考)建设用地爬坡是指通过平整和梯化改造坡地进行城乡建设的

过程,在空间上表现为建设用地向坡度大的地区发展。下图是我国东部、中部、西部、

东北四大地区建设用地平均爬坡指数(指数越大表示建设用地爬坡程度越强烈)与上限

坡度图。读图完成10—12题。

10.建设用地爬坡可以( )

D

A.降低基础设施成本 B.缓解城市交通拥堵状况

C.促进产业结构优化升级 D.减少占用优质耕地

【解析】 A(×)根据材料可知,建设用地爬坡是指通过平整和梯化改造坡地进行城乡

建设的过程,不会降低基础设施成本,反而会增加建设成本。

B(×)建设用地爬坡并没有改善交通条件,不能缓解城市交通拥堵状况。

C(×)建设用地爬坡扩展了城市建设空间,并不能改变产业结构。

D(√)建设用地爬坡使城市向坡度大的地方扩展,可以减少对优质耕地的占用。

11.四条曲线中,表示西部地区的是( )

B

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

【解析】 根据所学知识可知,我国西部地区大部分位于地势第一级阶梯和第二级阶梯,

地形以高原、山地、盆地为主,平原面积小,城市建设用地上限坡度大;东部、中部、

东北地区大部分位于地势第三级阶梯,平原面积较大,地形平坦,城市建设用地上限坡

度小。读图,乙曲线建设用地上限坡度明显大于其他曲线,B正确。

12.后期,东部地区建设用地平均爬坡指数也达到较高水平,原因最可能是( )

C

A.城镇化水平高 B.城市人口多 C.耕地保护政策 D.社会经济发展快

【解析】 我国东部地区经济发达,近年来城市建设速度加快,城市建设用地需求大,由

于严格的耕地保护政策,城市建设用地向坡度大的地区扩展,C正确;城镇化水平高,与

城市建设用地平均爬坡指数升高关系不大,A错误;城市人口多,社会经济发展快,对城

市建设用地的需求大,东部地区平原面积较大,与坡地相比,平地建设成本较低,在没

有耕地保护政策的要求下,建设用地平均爬坡指数不会升高,B、D错误。

(2024河北保定联考)从2006年开始,新加坡

(2023年国土面积735.2 km )推行活跃、美丽和干

净的水计划。为应对内涝频发,该计划融入水敏感

城市设计理念,设计了基础设施支撑生产、生活、

生态三类空间,形成源头—路径—去向的技术路线,

具有多维度、多效益的价值。下图为新加坡综合全

过程水敏感城市设计流程图。据此完成13—14题。

13.新加坡生产空间大致可分为集中的产业园区和零

散的商业空间,其主要原因是( )

A.填海造陆面积小 B.产业结构不合理

C.人口分布不均衡 D.用地需求竞争强

D

【解析】 由材料可知,新加坡国土面积狭小,土地

使用需求竞争强,产业园区集中分布,有利于节约

用地,商业空间零散分布,用地需求小,且辐射范

围大,D正确;新加坡生产空间的分类与填海造陆面

积小、产业结构不合理、人口分布不均衡关系不大,

A、B、C错误。

14.该水计划融入水敏感城市设计理念首要考虑的关键点是

( )

C

A.降低治污成本 B.避免洪水风险

C.保护天然水系 D.蓄积城市饮用水

【解析】 水敏感城市设计的关键在于保护天然水系,通过源头—

路径—去向的设计将天然降水储存起来,其中,源头是产生雨

水径流的区域,路径是雨水流经的排水沟等,去向是可能发生内涝的地区,C正确;将

雨水储存起来,一定程度上可以避免洪水发生,但降低洪水风险是其他城市设计也需要

考虑的,B错误; 结合新加坡国情可知,降低治污成本并不是该设计的主要目的,A错误;

城市蓄水只是该设计产生的额外效益,并不是城市居民的主要饮用水源,D错误。

觉醒集训

(2024浙江联考)下图为我国某省级行政区城镇化发展大致经历的三个阶段。据此完成

1—2题。

1.该省级行政区可能为( )

A.甘肃 B.浙江 C.黑龙江 D.广东

A

【解析】 城镇化一般是指乡村人口向城镇地区集

聚和乡村地区转变为城镇地区的过程,图中示意

城镇化发展的不同阶段人口流动的方向。阶段一,

1978—2000年,农村生产力发展释放了大量农村剩余劳动力,城镇工业化提供大量就业岗

位,乡村人口向城镇、县城和中心城区流动;阶段二,2001—2010年,城镇人口向县城流动,

县城人口向中心城区流动,说明城市间经济发展不均衡;阶段三,出现人口外流现象。

说明该省级行政区城镇化起步较晚,区域经济发展水平较落后,故该省级行政区可能是

甘肃,A正确;浙江、广东目前经济发展水平较高,不会出现人口严重外流现象,B、D

错误; 黑龙江工业化、城镇化起步较早,C错误。

2.2011—2020年,该省级行政区( )

B

A.经济迅速发展 B.人口外流严重

C.城镇化水平降低 D.乡村空心化减轻

【解析】 由上题分析可知,2011—2020年,该省级行政区人

口外流严重,说明经济发展水平较低,发展速度较慢,B正确,A错误;2011—2020年,

该省级行政区人口仍在由乡村向城镇流动,城镇化水平仍在提高,C错误;大量乡村人口

流向城镇和区域外,乡村空心化加剧,D错误。

(2024湖南师大附中校考)高层住宅会干扰近地面大气的扰动,进而影响局部地区风速。

风速过大会导致近地面风速局地增强,引起行人不适,风速过小会导致通风不畅,加剧

局地污染。下面分别为福建省平潭县风频率及平均风速示意图和该县某小区建筑规划方

案图。据此完成3—4题。

3.该小区种植了许多根系发达、树冠大且低的景观行道树,该树主要分布在小区( )

D

A.西南 B.西北 C.东南 D.东北

【解析】 树木根系发达,树冠大且低,抗风、阻风能力强,削弱风力的效果显著。因

此树木多布局在风频较高、风速较大的上风向,读图可知,该小区东北方风频高,风速

大,D正确。

4.该小区建筑规划方案的合理性主要体现在( )

D

A.主轴线与主导风向基本一致,利于通风 B.建筑南密北疏,利于采光

C.东北部形成通风走廊,促进污染物扩散 D.西南部建筑高低错落,提高了通风效率

【解析】 该小区主轴线为南北方向,主导风向为东北风,主轴线与主导风向有一定夹

角,A错误;建筑南密北疏,不利于采光,B错误;小区东北部位于最大风频上风向,东北

部布局多栋高层建筑降低了东北风的风速,并未形成明显的通风走廊,C错误;小区西南

部以10层以下建筑为主,通过高低错落的建筑布局,提高了通风效率,D正确。

(2025四川成都树德中学检测)为实现区域协调发

展,不同地区要根据自身条件合理地推进城镇化。

下图示意我国某地区城镇化发展路径。据此完成5—

7题。

5.该地区最可能是( )

A.东北平原 B.山东丘陵 C.秦岭山区 D.青藏高原

D

【解析】 读图可知,“守土固边型”“宿镇牧乡型”“护

卫水塔型”等是该地区城镇化发展的重要路径,由此

可推断该地区应位于我国边疆地区,且该地区以发展牧业为主,最可能是青藏高原,D正确。

6.该地区城镇化率长期低于全国平均水平,根本原因是( )

C

A.资源枯竭,人口大量外迁

B.水资源较为短缺,环境承载力低

C.地形阻隔,交通不便

D.产业集聚能力弱,聚落零散分布

【解析】 A(×)青藏高原人口密度小,开发利用程度低,并没有出现资源枯竭、人口

大量外迁的现象。

B(×)青藏高原有“亚洲水塔”之称,水资源丰富。

C(√)青藏高原由于地形阻隔,交通不便,经济不发达,当地城镇化率长期低于全国

平均水平。

D(×)产业集聚能力弱也是由于当地地形阻隔,交通不便。

7.推进该地区城镇化发展的合理措施有( )

B

①优化升级交通设施,加强口岸城镇建设

②推动都市圈同城化,构建特大型城市群

③积极发展生态旅游,做好文化传承保护

④大力发展智慧农业,促进城镇绿色发展

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【解析】 我国在青藏高原与多国接壤,但青藏高原交通落后,对外联系不便,可优化

升级交通设施,加强口岸城镇建设,①正确;青藏高原自然条件恶劣,经济不发达,环

境承载力低,人口稀少,不适合建设特大型城市群,②错误;青藏高原可以依托当地独

特的生态环境和少数民族文化,积极发展生态旅游,做好文化传承保护,③正确;当地

科教发展水平不高且生态环境脆弱,不适宜大力发展智慧农业,④错误。故选B。

(2024重庆七校模拟)20世纪60年代,东京高速发展,大城市病突出。从20世纪60年代

后期开始,日本“东京都市圈通勤”计划实施,充分挖掘东京5条最重要铁路通道的运输

能力,满足对外运输和通勤的需求。1966—2010年,东京的就业人口、公司数量和产值

都大幅下降,而周边7县的比例却保持平稳甚至增长。据此完成8—10题。

8.下列选项中,不属于20世纪60年代大城市病对东京中心城区影响的是( )

C

A.交通拥堵和环境污染加剧 B.房价飙升,居住环境恶化

C.企业用工压力大,成本高 D.公共服务设施超负荷运转

【解析】 由材料“20世纪60年代,东京高速发展”可以判断,此时东京处于城镇化的快

速发展阶段,对周边地区的虹吸作用显著,人口和经济活动大量向东京聚集,出现大城

市病,所以大城市病对东京中心城区的影响有交通拥堵和环境污染加剧;房价飙升,居

住环境恶化;公共服务设施超负荷运转,A、B、D不符合题意,排除A、B、D。结合

以上分析20世纪60年代“人口和经济活动大量向东京聚集”,所以劳动力丰富且廉价,企

业用工压力不大,成本不高,C符合题意。

9.属于“东京都市圈通勤”计划对东京及其周边地区影响的是( )

C

A.东京中心城区产业结构以第一、二产业为主

B.周边地区人口激增,大城市病突出

C.东京中心城区人口减少,人口密度降低

D.周边地区的自然环境质量显著提高

【解析】 东京中心城区产业结构以第二、三产业为主,A错误;周边地区人口激增,

自然环境质量变差,但是处于城镇化发展阶段,大城市病问题不突出,B、D错误;为

缓解大城市病,从20世纪60年代后期开始,日本实施“东京都市圈通勤”计划,人口和经

济活动向周边地区扩散,东京中心城区人口减少,人口密度降低,C正确。

10.依据1966—2010年东京与周边7县就业人口、公司数量和产值的变化趋势,下列说法

最合理的是( )

D

A.东京中心城区衰退与周边地区兴起此消彼长

B.该时期日本国内经济发展陷入停滞

C.人口和产业的扩散必然导致区域均衡发展

D.东京的转型与周边地区的崛起是区域协同发展的体现

【解析】 A(×)依据1966—2010年东京与周边7县就业人口、公司数量和产值的变化

趋势(1966—2010年,东京的就业人口、公司数量和产值都大幅下降,而周边7县的比

例却保持平稳甚至增长)可知,“东京都市圈通勤”计划疏解部分城市功能,利于东京中

心城区产业结构升级,不会降低其经济中心地位,所以东京中心城区衰退与周边地区兴

起此消彼长说法不合理。

B(×)由题意“20世纪60年代,东京高速发展”可以判断,1966—2010年日本国内经济

发展不会陷入停滞。

C(×)人口和产业的扩散不会导致区域“均衡”发展,而是会导致区域协同发展。

D(√)为缓解大城市病问题,从20世纪60年代后期开始,日本实施“东京都市圈通勤”

计划,人口和经济活动向周围地区扩散,促进周边地区的发展,逐渐形成多核多圈层结

构。通过东京都市圈的协同发展,最终形成分工合理、功能紧凑的城市空间网络。所以

东京的转型与周边地区的崛起是区域协同发展的体现说法合理。

专题九 乡村和城镇

考点2 城镇化

2025年高考地理专题复习资料

考点切片

考向1 城镇化进程

(2024重庆一中检测)“点轴系统”是现实中社

会经济客体经过长时间发展而形成的空间结构

形态,“点”指各级居民点和中心城市,“轴”指

由交通、通信干线和能源、水源通道连接起来

的“基础设施束”,社会经济要素在“点”上集聚,

并由线状基础设施联系在一起,是区域发展的最佳空间结构。下图示意区域点轴式空间

结构系统的形成过程。据此完成1—2题。

1.图中发展阶段中( )

D

A.a阶段,空间结构以小城镇为主

B.b阶段,中心城镇辐射作用明显

C.c阶段,交通运输网络已经形成

D.d阶段,区域社会要素趋于均衡

【解析】 a阶段,居民点分散,缺少大中城市,没有核心结构,构不成等级系统,A错

误;b阶段,在资源丰富、区位条件优越的地方,出现了城镇,并建有交通线,但中心城镇

辐射作用并不明显,B错误;c阶段,出现新的集聚点,交通线路增加,但未形成完整的

交通运输网络,C错误;d阶段,随着生产力的进一步发展,形成了更大的集聚点,基础设

施更加完善,交通网络更加密集,区域内部的要素得以有效配置,区域社会要素趋于均

衡,D正确。

2.“点轴系统”中,为实现区域协调发展,各县级

城市应该( )

B

①大力发展科研产业 ②提升综合服务能力

③推动县城增容扩建 ④加强基础设施建设

A.①② B.②④ C.②③ D.①④

【解析】 实现区域协调发展,需要带动周边地区的发展,各县级城市应积极完善基础设

施,提高综合服务能力,改善投资环境,②④正确;科研产业主要布局在科技发达、人才

较多的大城市,①错误;推动县城增容扩建,会使资源集中到县城,对区域协调发展不

利,③错误。故选B。

(2025广东省一调)都市区是城市发展到一

定阶段的空间组织形式,表示一个拥有特定

人口规模的核心城市及与其有着紧密社会经

济联系的周边邻接地域组成的区域。下图示

意中美两国典型都市区不同圈层结构。据此完成3—4题。

3.与中国相比,美国都市区不同圈层结构的

主要特征表现在( )

D

A.高收入群体主要分布于中心城区

B.主要通勤方向为内向通勤

C.远郊区与中心城区的联系更加紧密

D.郊区生产生活独立性更强

【解析】 如图所示,与中国相比,美国都市区不同圈层结构的主要特征表现在高收入

群体主要分布于郊区,A错误;内向通勤不是美国都市区主要通勤方向,B错误;中国

的远郊区与中心城区的联系更加紧密,C错误;如图所示,美国的远郊区与中心城区的

联系不紧密,说明郊区生产生活独立性更强,D正确。

4.中美两国都市区圈层结构出现差异的主要

影响因素是( )

B

A.城市规模大小 B.城市发展阶段

C.城市基础设施 D.城市地域结构

【解析】 中国为发展中国家,处于城镇化发展的中期加速阶段,表现为郊区城镇化;

美国为发达国家,处于城镇化发展的后期缓慢停滞阶段,出现逆城镇化现象,B正确;

与城市规模、基础设施和城镇地域结构关系不大,A、C、D错误。

(2025江苏省前黄高级中学检测)市民化是指迁居城市的流动人口在城市社会经济环境

中逐步向城市居民转变的过程,由就业状况、社会保障、生活方式、自身身份四个维度

组成。下表示意我国不同区域流动人口市民化水平(单位:%)。据此完成5—6题。

地区 总体市民化 二级指标 就业状况市 民化 社会保障市 民化 生活方式市 民化 自身身份市民化

东部地区 30.86 41.10 22.66 32.37 27.30

中部地区 25.55 30.49 6.89 44.06 20.77

西部地区 24.90 30.36 6.29 43.18 19.77

5.东部地区总体市民化水平较高,主要取决于( )

C

A.落户门槛 B.财政实力 C.人力资本 D.交通条件

【解析】 A(×)东部地区大城市较多,落户门槛相对较高。

B(×)财政实力强,有助于提高社会保障水平,但对总体市民化的直接带动作用较弱。

C(√)经济发展优势区域,往往具有人力资本优势,能够吸引更多高素质的流动人口,

能够得到更好的工作机会和更为完善的社会保障,导致总体市民化水平较高。

D(×)交通条件与流动人口向市民转变关系不大。

6.为提高我国流动人口总体市民化水平,应重点( )

B

A.缩小区域差距 B.投资教育医疗 C.改变消费观念 D.促进文化传播

【解析】 根据材料可知,社会保障市民化是水平最低的维度,即使在东部地区其水平

也较低,因此提高总体市民化水平的关键是提高社会保障市民化水平,主要体现在提高

对流动人口的医疗、教育等保障,B正确;缩小区域差异主要会对人口流动产生影响,

对提高我国流动人口总体市民化水平影响较小,A错误;改变消费观念、促进文化传播

对提高我国流动人口总体市民化水平影响较小,C、D错误。

考向2 城镇化对地理环境的影响

(2024山东泰安模拟)成熟的都市圈一般要经历5个空间扩展阶段(如下图所示),即由

单一的空间组织结构向多极空间组织结构发展。当前,世界部分都市圈出现了“空心化”

现象(人口、产业大量外流,导致中心城市辐射功能下降)。据此完成7—9题。

7.都市圈5个空间扩展阶段中( )

C

A.强核阶段城市辐射功能最强 B.渗透导致中心城市规模扩大

C.交通的发展加快布网的形成 D.融合阶段各城市的产业趋同

【解析】 A(×)结合材料可知,强核阶段中心城市由小到大,由弱到强,此时城市数

量少,处于刚起步的阶段,城市辐射功能较弱。

B(×)渗透阶段中心城市出现“城市问题”,并非渗透导致中心城市规模扩大,城市发

展过程中规模扩大是正常的经济现象。

C(√)布网阶段形成了更多的次区域城市,且形成“网状”结构,交通完善利于布网的形成。

D(×)融合阶段各区域城市功能整合,各城市的产业结构功能互补,合作共赢,并非

产业趋同。

8.都市圈“空心化”现象常出现在( )

A

A.渗透阶段 B.布网阶段 C.连接阶段 D.融合阶段

【解析】 结合材料可知,“空心化”现象是指人口、产业大量外流,导致中心城市辐射

功能下降。由5个空间扩展阶段可知,连接阶段和融合阶段城市间联系紧密,都市圈不

易出现“空心化”现象,C、D错误。布网阶段区域城市间形成网状结构,彼此建立联系,

不易出现“空心化”,B错误。渗透阶段中心城市出现“城市问题”,此时都市圈的“空心化”

现象易出现,A正确。

9.我国都市圈发展过程中为防止中心城市出现“空心化”现象,可以( )

B

A.加快卫星城的建设 B.调整优化产业结构 C.提高城市地价水平 D.减少城市人口流动

【解析】 结合材料可知,“空心化”现象是指人口、产业大量外流,导致中心城市辐射

功能下降,因此为了防止中心城市出现“空心化”现象,需要调整优化中心城市的产业结

构,从而加强其辐射功能,B正确。加快卫星城建设利于卫星城的发展,无法防止中心

城市出现“空心化”现象,A错误。提高城市地价水平不利于中心城市的经济体系健康发

展,C错误。减少城市人口流动的可操作性弱,且只考虑减少城市人口流动不利于增加

城市的经济活力,D错误。

(2024长沙雅礼中学联考)建设用地爬坡是指通过平整和梯化改造坡地进行城乡建设的

过程,在空间上表现为建设用地向坡度大的地区发展。下图是我国东部、中部、西部、

东北四大地区建设用地平均爬坡指数(指数越大表示建设用地爬坡程度越强烈)与上限

坡度图。读图完成10—12题。

10.建设用地爬坡可以( )

D

A.降低基础设施成本 B.缓解城市交通拥堵状况

C.促进产业结构优化升级 D.减少占用优质耕地

【解析】 A(×)根据材料可知,建设用地爬坡是指通过平整和梯化改造坡地进行城乡

建设的过程,不会降低基础设施成本,反而会增加建设成本。

B(×)建设用地爬坡并没有改善交通条件,不能缓解城市交通拥堵状况。

C(×)建设用地爬坡扩展了城市建设空间,并不能改变产业结构。

D(√)建设用地爬坡使城市向坡度大的地方扩展,可以减少对优质耕地的占用。

11.四条曲线中,表示西部地区的是( )

B

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

【解析】 根据所学知识可知,我国西部地区大部分位于地势第一级阶梯和第二级阶梯,

地形以高原、山地、盆地为主,平原面积小,城市建设用地上限坡度大;东部、中部、

东北地区大部分位于地势第三级阶梯,平原面积较大,地形平坦,城市建设用地上限坡

度小。读图,乙曲线建设用地上限坡度明显大于其他曲线,B正确。

12.后期,东部地区建设用地平均爬坡指数也达到较高水平,原因最可能是( )

C

A.城镇化水平高 B.城市人口多 C.耕地保护政策 D.社会经济发展快

【解析】 我国东部地区经济发达,近年来城市建设速度加快,城市建设用地需求大,由

于严格的耕地保护政策,城市建设用地向坡度大的地区扩展,C正确;城镇化水平高,与

城市建设用地平均爬坡指数升高关系不大,A错误;城市人口多,社会经济发展快,对城

市建设用地的需求大,东部地区平原面积较大,与坡地相比,平地建设成本较低,在没

有耕地保护政策的要求下,建设用地平均爬坡指数不会升高,B、D错误。

(2024河北保定联考)从2006年开始,新加坡

(2023年国土面积735.2 km )推行活跃、美丽和干

净的水计划。为应对内涝频发,该计划融入水敏感

城市设计理念,设计了基础设施支撑生产、生活、

生态三类空间,形成源头—路径—去向的技术路线,

具有多维度、多效益的价值。下图为新加坡综合全

过程水敏感城市设计流程图。据此完成13—14题。

13.新加坡生产空间大致可分为集中的产业园区和零

散的商业空间,其主要原因是( )

A.填海造陆面积小 B.产业结构不合理

C.人口分布不均衡 D.用地需求竞争强

D

【解析】 由材料可知,新加坡国土面积狭小,土地

使用需求竞争强,产业园区集中分布,有利于节约

用地,商业空间零散分布,用地需求小,且辐射范

围大,D正确;新加坡生产空间的分类与填海造陆面

积小、产业结构不合理、人口分布不均衡关系不大,

A、B、C错误。

14.该水计划融入水敏感城市设计理念首要考虑的关键点是

( )

C

A.降低治污成本 B.避免洪水风险

C.保护天然水系 D.蓄积城市饮用水

【解析】 水敏感城市设计的关键在于保护天然水系,通过源头—

路径—去向的设计将天然降水储存起来,其中,源头是产生雨

水径流的区域,路径是雨水流经的排水沟等,去向是可能发生内涝的地区,C正确;将

雨水储存起来,一定程度上可以避免洪水发生,但降低洪水风险是其他城市设计也需要

考虑的,B错误; 结合新加坡国情可知,降低治污成本并不是该设计的主要目的,A错误;

城市蓄水只是该设计产生的额外效益,并不是城市居民的主要饮用水源,D错误。

觉醒集训

(2024浙江联考)下图为我国某省级行政区城镇化发展大致经历的三个阶段。据此完成

1—2题。

1.该省级行政区可能为( )

A.甘肃 B.浙江 C.黑龙江 D.广东

A

【解析】 城镇化一般是指乡村人口向城镇地区集

聚和乡村地区转变为城镇地区的过程,图中示意

城镇化发展的不同阶段人口流动的方向。阶段一,

1978—2000年,农村生产力发展释放了大量农村剩余劳动力,城镇工业化提供大量就业岗

位,乡村人口向城镇、县城和中心城区流动;阶段二,2001—2010年,城镇人口向县城流动,

县城人口向中心城区流动,说明城市间经济发展不均衡;阶段三,出现人口外流现象。

说明该省级行政区城镇化起步较晚,区域经济发展水平较落后,故该省级行政区可能是

甘肃,A正确;浙江、广东目前经济发展水平较高,不会出现人口严重外流现象,B、D

错误; 黑龙江工业化、城镇化起步较早,C错误。

2.2011—2020年,该省级行政区( )

B

A.经济迅速发展 B.人口外流严重

C.城镇化水平降低 D.乡村空心化减轻

【解析】 由上题分析可知,2011—2020年,该省级行政区人

口外流严重,说明经济发展水平较低,发展速度较慢,B正确,A错误;2011—2020年,

该省级行政区人口仍在由乡村向城镇流动,城镇化水平仍在提高,C错误;大量乡村人口

流向城镇和区域外,乡村空心化加剧,D错误。

(2024湖南师大附中校考)高层住宅会干扰近地面大气的扰动,进而影响局部地区风速。

风速过大会导致近地面风速局地增强,引起行人不适,风速过小会导致通风不畅,加剧

局地污染。下面分别为福建省平潭县风频率及平均风速示意图和该县某小区建筑规划方

案图。据此完成3—4题。

3.该小区种植了许多根系发达、树冠大且低的景观行道树,该树主要分布在小区( )

D

A.西南 B.西北 C.东南 D.东北

【解析】 树木根系发达,树冠大且低,抗风、阻风能力强,削弱风力的效果显著。因

此树木多布局在风频较高、风速较大的上风向,读图可知,该小区东北方风频高,风速

大,D正确。

4.该小区建筑规划方案的合理性主要体现在( )

D

A.主轴线与主导风向基本一致,利于通风 B.建筑南密北疏,利于采光

C.东北部形成通风走廊,促进污染物扩散 D.西南部建筑高低错落,提高了通风效率

【解析】 该小区主轴线为南北方向,主导风向为东北风,主轴线与主导风向有一定夹

角,A错误;建筑南密北疏,不利于采光,B错误;小区东北部位于最大风频上风向,东北

部布局多栋高层建筑降低了东北风的风速,并未形成明显的通风走廊,C错误;小区西南

部以10层以下建筑为主,通过高低错落的建筑布局,提高了通风效率,D正确。

(2025四川成都树德中学检测)为实现区域协调发

展,不同地区要根据自身条件合理地推进城镇化。

下图示意我国某地区城镇化发展路径。据此完成5—

7题。

5.该地区最可能是( )

A.东北平原 B.山东丘陵 C.秦岭山区 D.青藏高原

D

【解析】 读图可知,“守土固边型”“宿镇牧乡型”“护

卫水塔型”等是该地区城镇化发展的重要路径,由此

可推断该地区应位于我国边疆地区,且该地区以发展牧业为主,最可能是青藏高原,D正确。

6.该地区城镇化率长期低于全国平均水平,根本原因是( )

C

A.资源枯竭,人口大量外迁

B.水资源较为短缺,环境承载力低

C.地形阻隔,交通不便

D.产业集聚能力弱,聚落零散分布

【解析】 A(×)青藏高原人口密度小,开发利用程度低,并没有出现资源枯竭、人口

大量外迁的现象。

B(×)青藏高原有“亚洲水塔”之称,水资源丰富。

C(√)青藏高原由于地形阻隔,交通不便,经济不发达,当地城镇化率长期低于全国

平均水平。

D(×)产业集聚能力弱也是由于当地地形阻隔,交通不便。

7.推进该地区城镇化发展的合理措施有( )

B

①优化升级交通设施,加强口岸城镇建设

②推动都市圈同城化,构建特大型城市群

③积极发展生态旅游,做好文化传承保护

④大力发展智慧农业,促进城镇绿色发展

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【解析】 我国在青藏高原与多国接壤,但青藏高原交通落后,对外联系不便,可优化

升级交通设施,加强口岸城镇建设,①正确;青藏高原自然条件恶劣,经济不发达,环

境承载力低,人口稀少,不适合建设特大型城市群,②错误;青藏高原可以依托当地独

特的生态环境和少数民族文化,积极发展生态旅游,做好文化传承保护,③正确;当地

科教发展水平不高且生态环境脆弱,不适宜大力发展智慧农业,④错误。故选B。

(2024重庆七校模拟)20世纪60年代,东京高速发展,大城市病突出。从20世纪60年代

后期开始,日本“东京都市圈通勤”计划实施,充分挖掘东京5条最重要铁路通道的运输

能力,满足对外运输和通勤的需求。1966—2010年,东京的就业人口、公司数量和产值

都大幅下降,而周边7县的比例却保持平稳甚至增长。据此完成8—10题。

8.下列选项中,不属于20世纪60年代大城市病对东京中心城区影响的是( )

C

A.交通拥堵和环境污染加剧 B.房价飙升,居住环境恶化

C.企业用工压力大,成本高 D.公共服务设施超负荷运转

【解析】 由材料“20世纪60年代,东京高速发展”可以判断,此时东京处于城镇化的快

速发展阶段,对周边地区的虹吸作用显著,人口和经济活动大量向东京聚集,出现大城

市病,所以大城市病对东京中心城区的影响有交通拥堵和环境污染加剧;房价飙升,居

住环境恶化;公共服务设施超负荷运转,A、B、D不符合题意,排除A、B、D。结合

以上分析20世纪60年代“人口和经济活动大量向东京聚集”,所以劳动力丰富且廉价,企

业用工压力不大,成本不高,C符合题意。

9.属于“东京都市圈通勤”计划对东京及其周边地区影响的是( )

C

A.东京中心城区产业结构以第一、二产业为主

B.周边地区人口激增,大城市病突出

C.东京中心城区人口减少,人口密度降低

D.周边地区的自然环境质量显著提高

【解析】 东京中心城区产业结构以第二、三产业为主,A错误;周边地区人口激增,

自然环境质量变差,但是处于城镇化发展阶段,大城市病问题不突出,B、D错误;为

缓解大城市病,从20世纪60年代后期开始,日本实施“东京都市圈通勤”计划,人口和经

济活动向周边地区扩散,东京中心城区人口减少,人口密度降低,C正确。

10.依据1966—2010年东京与周边7县就业人口、公司数量和产值的变化趋势,下列说法

最合理的是( )

D

A.东京中心城区衰退与周边地区兴起此消彼长

B.该时期日本国内经济发展陷入停滞

C.人口和产业的扩散必然导致区域均衡发展

D.东京的转型与周边地区的崛起是区域协同发展的体现

【解析】 A(×)依据1966—2010年东京与周边7县就业人口、公司数量和产值的变化

趋势(1966—2010年,东京的就业人口、公司数量和产值都大幅下降,而周边7县的比

例却保持平稳甚至增长)可知,“东京都市圈通勤”计划疏解部分城市功能,利于东京中

心城区产业结构升级,不会降低其经济中心地位,所以东京中心城区衰退与周边地区兴

起此消彼长说法不合理。

B(×)由题意“20世纪60年代,东京高速发展”可以判断,1966—2010年日本国内经济

发展不会陷入停滞。

C(×)人口和产业的扩散不会导致区域“均衡”发展,而是会导致区域协同发展。

D(√)为缓解大城市病问题,从20世纪60年代后期开始,日本实施“东京都市圈通勤”

计划,人口和经济活动向周围地区扩散,促进周边地区的发展,逐渐形成多核多圈层结

构。通过东京都市圈的协同发展,最终形成分工合理、功能紧凑的城市空间网络。所以

东京的转型与周边地区的崛起是区域协同发展的体现说法合理。

同课章节目录