专题十四 环境与发展-考点1 人类面临的主要环境问题课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 专题十四 环境与发展-考点1 人类面临的主要环境问题课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-17 09:48:06 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

专题十四 环境与发展

考点1 人类面临的主要环境问题

2025年高考地理专题复习资料

考点切片

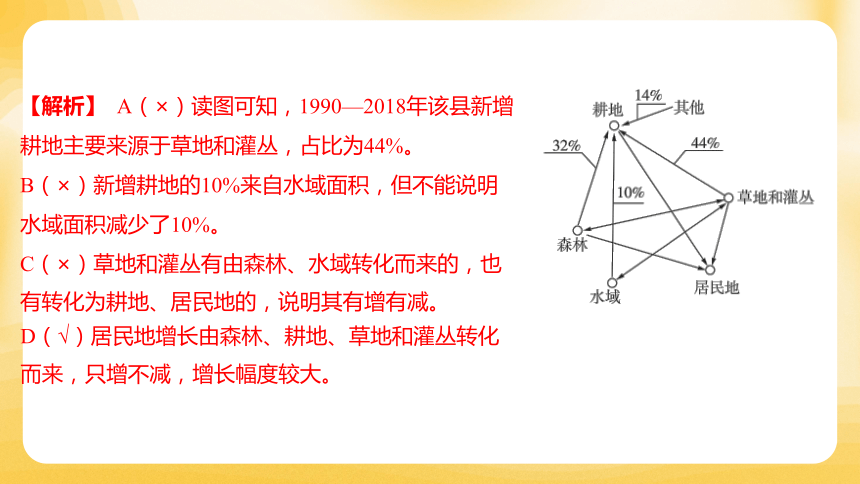

(2024江苏徐州测试)我国某县面积1 010 km ,区

内最高点海拔1 394 m,最冷月平均气温大于12 ,

年降水量约1 600 mm。1990—2018年,该县耕地面

积扩大了35%,右图为该县1990—2018年土地利用方

式变化示意图(图中数字表示新增耕地来源百分比)。

读图完成1—2题。

1.下列关于1990—2018年该县土地利用方式变化的叙述,

正确的是( )

D

A.新增耕地主要来源于林地

B.水域面积减少了10%

C.草地和灌丛有减无增

D.居民地增长幅度较大

【解析】 A(×)读图可知,1990—2018年该县新增

耕地主要来源于草地和灌丛,占比为44%。

B(×)新增耕地的10%来自水域面积,但不能说明

水域面积减少了10%。

C(×)草地和灌丛有由森林、水域转化而来的,也

有转化为耕地、居民地的,说明其有增有减。

D(√)居民地增长由森林、耕地、草地和灌丛转化

而来,只增不减,增长幅度较大。

2.该县可能面临的生态问题是( )

B

A.土地荒漠化 B.水土流失 C.次生盐碱化 D.酸雨危害

【解析】 据材料该县“最冷月平均气温大于12 ,年降水量约

1 600 mm”可知,该县气温较高,降水量较多,位于我国南方地区。

B(√)由图可知,该县森林面积、草地和灌丛面积大幅减少,植被覆盖率降低,可能

面临水土流失问题。

A(×)C(×)该县降水量较大,不会出现土地荒漠化问题;该县位于我国南方地区,

土壤呈酸性,不会出现次生盐碱化问题。

D(×)酸雨主要是人为向大气中排放大量酸性污染物造成的危害,图示土地利用方式

变化不会产生大量酸性气体。

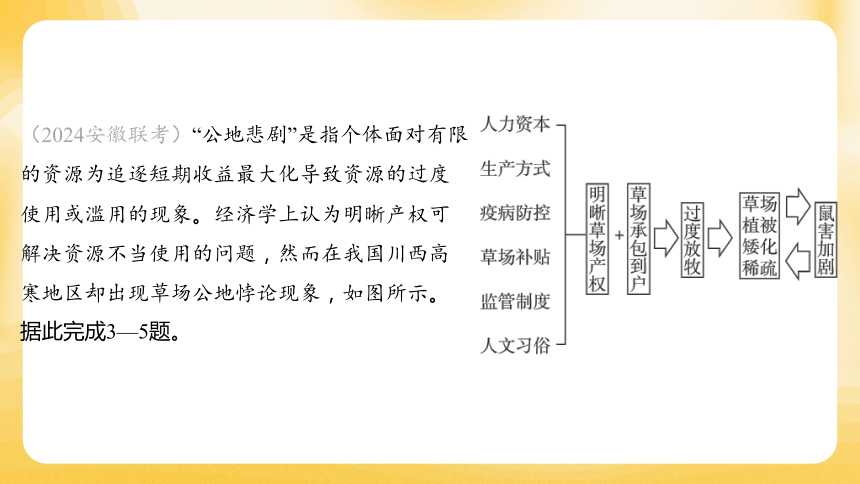

(2024安徽联考)“公地悲剧”是指个体面对有限

的资源为追逐短期收益最大化导致资源的过度

使用或滥用的现象。经济学上认为明晰产权可

解决资源不当使用的问题,然而在我国川西高

寒地区却出现草场公地悖论现象,如图所示。

据此完成3—5题。

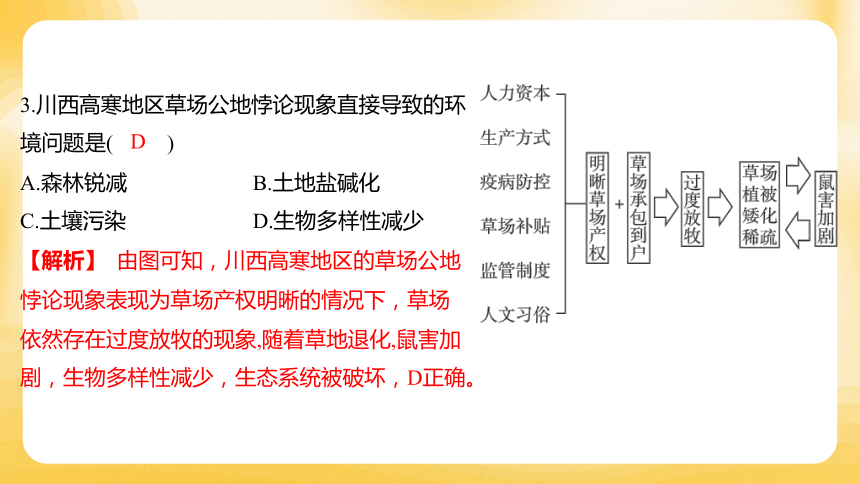

3.川西高寒地区草场公地悖论现象直接导致的环

境问题是( )

D

A.森林锐减 B.土地盐碱化

C.土壤污染 D.生物多样性减少

【解析】 由图可知,川西高寒地区的草场公地

悖论现象表现为草场产权明晰的情况下,草场

依然存在过度放牧的现象,随着草地退化,鼠害加

剧,生物多样性减少,生态系统被破坏,D正确。

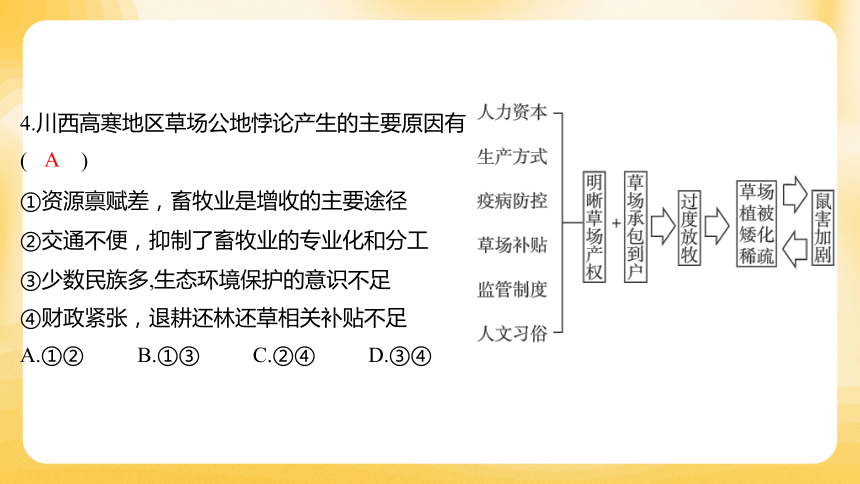

4.川西高寒地区草场公地悖论产生的主要原因有

( )

A

①资源禀赋差,畜牧业是增收的主要途径

②交通不便,抑制了畜牧业的专业化和分工

③少数民族多,生态环境保护的意识不足

④财政紧张,退耕还林还草相关补贴不足

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【解析】 川西高寒地区气候高寒,地形崎岖,资

源禀赋差,一方面难以提高单产,另一方面难以

拓宽收入渠道;交通不便,抑制了畜牧业的专

业化、规模化和畜牧产品加工。在个体追求短

期收益最大化的前提下,容易产生过度放牧现

象,导致草场公地悖论现象的出现,①②正确;

图中可见已通过监管制度和草场补贴明晰草场

产权,且当地人们生态环境保护的意识也在不断提高,③④错误。综上所述,A正确。

5.为保护当地生态环境,川西高寒地区可以

( )

C

A.大力开发旅游资源 B.转变农业生产方式

C.实施牧草人工种植 D.推动牧民生态搬迁

【解析】 A(×)当地自然条件恶劣,生态环

境脆弱,大力开发旅游资源会加剧生态破坏。

B(×)当地自然条件恶劣,生态环境脆弱,难以

实现农业生产方式的转变。

C(√)人工种植牧草可以加快植被恢复,保护当地生态环境。

D(×)当地为少数民族分布区,生态搬迁难度大,需综合考虑当地的人文环境和自然环境。

(2024河南许昌检测)宁夏地处西北内陆,是我国典型的生态脆弱区,雨水资源综合利

用是应对该地区水土流失和干旱缺水问题的有效措施。宁夏主要从下凹式绿地入渗、海

绵式道路入渗和雨洪集蓄综合利用三个方面加强对城镇建成区雨水资源的综合利用。下

表为宁夏雨水资源综合利用类型表。据此完成6—7题。

下凹式绿地入渗 通过降低运动场、公园、公共绿地等场所的地面高程,建设下凹

式绿地,将雨水直接引入下凹式绿地就地利用

海绵式道路入渗 采用透水混凝土、透水砖和草皮等透水材料及工艺建设道路和集

雨设施

雨洪集蓄综合利用 以单元或小区为单位建设小型雨水拦蓄设施,通过屋面雨水集蓄

系统收集雨水

6.广东省广州市经济发达,人口数量大,城镇建成区主要的雨水资源利用类型应为

( )

C

A.下凹式绿地入渗 B.海绵式道路入渗 C.雨洪集蓄综合利用 D.直接利用

【解析】 广州市经济发展水平高,人口众多,城镇建成区面积较大,以不透水硬化地

面为主,可利用的公园、公共绿地资源较少,不适宜采用下凹式绿地入渗、海绵式道路

入渗收集雨水,A、B错误;城镇建成区面积较大,适宜以单元或小区为单位建设小型

雨水拦蓄设施,通过屋面雨水集蓄系统收集雨水,C正确;雨水需经过收集和处理后方

可利用,无法直接利用,D错误。

7.为改善宁夏生态环境,所拦蓄的雨水应优先( )

A

A.回灌地下水 B.满足生活用水 C.灌溉绿地 D.在水库储存

【解析】 宁夏水资源短缺,当地大量开采地下水(【注意】地下水位下降,易引发地

质灾害或导致生态环境恶化),严重影响了生态环境,为了改善生态环境,拦蓄的雨水

应优先回灌地下水,修复地下水位下降导致的环境问题,A正确。

(2025东北三省三校联考)太湖北部的梅梁

湾曾经蓝藻水华事件频发。2003年梅梁湾启

动水源地水质净化示范工程。整个示范区由

内、外两道围隔组成,里圈围隔所围区域为

强化净化区,在里圈围隔与外圈围隔之间的

水域为生态净化区。为减轻水质净化的压力,

两道围隔均有进水口,外圈围隔的进水口位

于围隔南端,而里圈围隔的进水口位于围隔北端(见上图)。据此完成8—9题。

8.梅梁湾水源地示范区是太湖夏季蓝藻水华

富集的重灾区,其形成的主导因素是( )

C

A.湖水温度 B.经济发展

C.湖湾封闭程度 D.盛行风向

【解析】

夏季太湖湖水温度差异不大 A(×)

太湖周边地区整体上工农业都比较发达,城市人口密集,但梅梁湾是太湖污 染最严重的湖湾,由此可见经济发展并非主导因素 B(×)

太湖周边工农业发达,城市人口密集,入湖水中含有大量氮、磷元素。梅梁 湾位于太湖北部口袋状的湖湾处,比较封闭,水体交换困难,因此成为太湖 夏季蓝藻水华富集的重灾区 C(√)

夏季盛行偏南风,利于藻类在太湖北部湖区聚集,促进梅梁湾蓝藻水华富 集,但这不是主导因素 D(×)

9.为实现梅梁湾水源地示范区生态可持续发展,可以采取的措施

为( )

A

A.增加增殖放流的数量 B.增加网箱养殖面积

C.进水口均改为北侧或南侧 D.减少湖滩水生植物

【解析】 A(√)增殖放流是用人工方法直接向滩涂、江

河、湖泊、水库等水域投放或移入渔业生物的卵子、幼体

或成体,以恢复或增加种群的数量,改善和优化水域的群

落结构。因此增加增殖放流的数量有利于实现梅梁湾水源

地示范区生态可持续发展。

B(×)网箱养殖的主要目的是更多、更高效地获得水产品,通常网箱养殖在水里进行

人工投饲,养殖对象密度高。增加网箱养殖面积会使梅梁湾水质恶化。

C(×)进水口均改为北侧或南侧,对水体的更新速度会有影响。

D(×)水生植物可减少水中氮、磷等物质含量,有利于改善梅梁湾污染情况,减少水

生植物不利于水环境的改善。

(2025湖南部分学校联考)PM2.5是直径小于或等于2.5微米的悬浮颗粒物,它在大气中

滞留时间长,传输距离远,含多种有毒有害物质。冷锋作为污染物的载体把北方上游的

污染物传输至下游,并使下游地区空气质量恶化。下图为2019年1月9—17日北京、保定、

济南、青岛、徐州和南京6个站点PM2.5浓度和风速的时空分布图。据此完成10—12题。

10.1月11—14日出现PM2.5持续区域性重度污

染的地区是( )

D

A.华南地区 B.东北地区

C.长江中下游地区 D.华北地区

【解析】

11.1月14日17:00至1月16日02:00,PM2.5浓度

高值区随时间自北向南快速推移,主要原因

是冬季( )

C

A.副极地低气压带北移

B.东北信风带南移

C.西伯利亚冷高压活跃

D.印度低压活跃

【解析】 1月份,太阳直射点位于南半球,气压带、风带位置偏南,A错误;东北信风

带属于低纬环流,其南移不会影响到图中纬度,B错误;冬季西伯利亚冷高压活跃并南

下,形成冷锋,北方的污染物会自北向南传输,C正确;印度低压形成于北半球夏季,

D错误。故选C。

12.1月16日,华北地区PM2.5由北向南得到了

有效地清除,主要影响因素是( )

B

A.偏西风,风力强 B.偏北风,风力强

C.偏东风,风力弱 D.偏南风,风力弱

【解析】

专题十四 环境与发展

考点1 人类面临的主要环境问题

2025年高考地理专题复习资料

考点切片

(2024江苏徐州测试)我国某县面积1 010 km ,区

内最高点海拔1 394 m,最冷月平均气温大于12 ,

年降水量约1 600 mm。1990—2018年,该县耕地面

积扩大了35%,右图为该县1990—2018年土地利用方

式变化示意图(图中数字表示新增耕地来源百分比)。

读图完成1—2题。

1.下列关于1990—2018年该县土地利用方式变化的叙述,

正确的是( )

D

A.新增耕地主要来源于林地

B.水域面积减少了10%

C.草地和灌丛有减无增

D.居民地增长幅度较大

【解析】 A(×)读图可知,1990—2018年该县新增

耕地主要来源于草地和灌丛,占比为44%。

B(×)新增耕地的10%来自水域面积,但不能说明

水域面积减少了10%。

C(×)草地和灌丛有由森林、水域转化而来的,也

有转化为耕地、居民地的,说明其有增有减。

D(√)居民地增长由森林、耕地、草地和灌丛转化

而来,只增不减,增长幅度较大。

2.该县可能面临的生态问题是( )

B

A.土地荒漠化 B.水土流失 C.次生盐碱化 D.酸雨危害

【解析】 据材料该县“最冷月平均气温大于12 ,年降水量约

1 600 mm”可知,该县气温较高,降水量较多,位于我国南方地区。

B(√)由图可知,该县森林面积、草地和灌丛面积大幅减少,植被覆盖率降低,可能

面临水土流失问题。

A(×)C(×)该县降水量较大,不会出现土地荒漠化问题;该县位于我国南方地区,

土壤呈酸性,不会出现次生盐碱化问题。

D(×)酸雨主要是人为向大气中排放大量酸性污染物造成的危害,图示土地利用方式

变化不会产生大量酸性气体。

(2024安徽联考)“公地悲剧”是指个体面对有限

的资源为追逐短期收益最大化导致资源的过度

使用或滥用的现象。经济学上认为明晰产权可

解决资源不当使用的问题,然而在我国川西高

寒地区却出现草场公地悖论现象,如图所示。

据此完成3—5题。

3.川西高寒地区草场公地悖论现象直接导致的环

境问题是( )

D

A.森林锐减 B.土地盐碱化

C.土壤污染 D.生物多样性减少

【解析】 由图可知,川西高寒地区的草场公地

悖论现象表现为草场产权明晰的情况下,草场

依然存在过度放牧的现象,随着草地退化,鼠害加

剧,生物多样性减少,生态系统被破坏,D正确。

4.川西高寒地区草场公地悖论产生的主要原因有

( )

A

①资源禀赋差,畜牧业是增收的主要途径

②交通不便,抑制了畜牧业的专业化和分工

③少数民族多,生态环境保护的意识不足

④财政紧张,退耕还林还草相关补贴不足

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【解析】 川西高寒地区气候高寒,地形崎岖,资

源禀赋差,一方面难以提高单产,另一方面难以

拓宽收入渠道;交通不便,抑制了畜牧业的专

业化、规模化和畜牧产品加工。在个体追求短

期收益最大化的前提下,容易产生过度放牧现

象,导致草场公地悖论现象的出现,①②正确;

图中可见已通过监管制度和草场补贴明晰草场

产权,且当地人们生态环境保护的意识也在不断提高,③④错误。综上所述,A正确。

5.为保护当地生态环境,川西高寒地区可以

( )

C

A.大力开发旅游资源 B.转变农业生产方式

C.实施牧草人工种植 D.推动牧民生态搬迁

【解析】 A(×)当地自然条件恶劣,生态环

境脆弱,大力开发旅游资源会加剧生态破坏。

B(×)当地自然条件恶劣,生态环境脆弱,难以

实现农业生产方式的转变。

C(√)人工种植牧草可以加快植被恢复,保护当地生态环境。

D(×)当地为少数民族分布区,生态搬迁难度大,需综合考虑当地的人文环境和自然环境。

(2024河南许昌检测)宁夏地处西北内陆,是我国典型的生态脆弱区,雨水资源综合利

用是应对该地区水土流失和干旱缺水问题的有效措施。宁夏主要从下凹式绿地入渗、海

绵式道路入渗和雨洪集蓄综合利用三个方面加强对城镇建成区雨水资源的综合利用。下

表为宁夏雨水资源综合利用类型表。据此完成6—7题。

下凹式绿地入渗 通过降低运动场、公园、公共绿地等场所的地面高程,建设下凹

式绿地,将雨水直接引入下凹式绿地就地利用

海绵式道路入渗 采用透水混凝土、透水砖和草皮等透水材料及工艺建设道路和集

雨设施

雨洪集蓄综合利用 以单元或小区为单位建设小型雨水拦蓄设施,通过屋面雨水集蓄

系统收集雨水

6.广东省广州市经济发达,人口数量大,城镇建成区主要的雨水资源利用类型应为

( )

C

A.下凹式绿地入渗 B.海绵式道路入渗 C.雨洪集蓄综合利用 D.直接利用

【解析】 广州市经济发展水平高,人口众多,城镇建成区面积较大,以不透水硬化地

面为主,可利用的公园、公共绿地资源较少,不适宜采用下凹式绿地入渗、海绵式道路

入渗收集雨水,A、B错误;城镇建成区面积较大,适宜以单元或小区为单位建设小型

雨水拦蓄设施,通过屋面雨水集蓄系统收集雨水,C正确;雨水需经过收集和处理后方

可利用,无法直接利用,D错误。

7.为改善宁夏生态环境,所拦蓄的雨水应优先( )

A

A.回灌地下水 B.满足生活用水 C.灌溉绿地 D.在水库储存

【解析】 宁夏水资源短缺,当地大量开采地下水(【注意】地下水位下降,易引发地

质灾害或导致生态环境恶化),严重影响了生态环境,为了改善生态环境,拦蓄的雨水

应优先回灌地下水,修复地下水位下降导致的环境问题,A正确。

(2025东北三省三校联考)太湖北部的梅梁

湾曾经蓝藻水华事件频发。2003年梅梁湾启

动水源地水质净化示范工程。整个示范区由

内、外两道围隔组成,里圈围隔所围区域为

强化净化区,在里圈围隔与外圈围隔之间的

水域为生态净化区。为减轻水质净化的压力,

两道围隔均有进水口,外圈围隔的进水口位

于围隔南端,而里圈围隔的进水口位于围隔北端(见上图)。据此完成8—9题。

8.梅梁湾水源地示范区是太湖夏季蓝藻水华

富集的重灾区,其形成的主导因素是( )

C

A.湖水温度 B.经济发展

C.湖湾封闭程度 D.盛行风向

【解析】

夏季太湖湖水温度差异不大 A(×)

太湖周边地区整体上工农业都比较发达,城市人口密集,但梅梁湾是太湖污 染最严重的湖湾,由此可见经济发展并非主导因素 B(×)

太湖周边工农业发达,城市人口密集,入湖水中含有大量氮、磷元素。梅梁 湾位于太湖北部口袋状的湖湾处,比较封闭,水体交换困难,因此成为太湖 夏季蓝藻水华富集的重灾区 C(√)

夏季盛行偏南风,利于藻类在太湖北部湖区聚集,促进梅梁湾蓝藻水华富 集,但这不是主导因素 D(×)

9.为实现梅梁湾水源地示范区生态可持续发展,可以采取的措施

为( )

A

A.增加增殖放流的数量 B.增加网箱养殖面积

C.进水口均改为北侧或南侧 D.减少湖滩水生植物

【解析】 A(√)增殖放流是用人工方法直接向滩涂、江

河、湖泊、水库等水域投放或移入渔业生物的卵子、幼体

或成体,以恢复或增加种群的数量,改善和优化水域的群

落结构。因此增加增殖放流的数量有利于实现梅梁湾水源

地示范区生态可持续发展。

B(×)网箱养殖的主要目的是更多、更高效地获得水产品,通常网箱养殖在水里进行

人工投饲,养殖对象密度高。增加网箱养殖面积会使梅梁湾水质恶化。

C(×)进水口均改为北侧或南侧,对水体的更新速度会有影响。

D(×)水生植物可减少水中氮、磷等物质含量,有利于改善梅梁湾污染情况,减少水

生植物不利于水环境的改善。

(2025湖南部分学校联考)PM2.5是直径小于或等于2.5微米的悬浮颗粒物,它在大气中

滞留时间长,传输距离远,含多种有毒有害物质。冷锋作为污染物的载体把北方上游的

污染物传输至下游,并使下游地区空气质量恶化。下图为2019年1月9—17日北京、保定、

济南、青岛、徐州和南京6个站点PM2.5浓度和风速的时空分布图。据此完成10—12题。

10.1月11—14日出现PM2.5持续区域性重度污

染的地区是( )

D

A.华南地区 B.东北地区

C.长江中下游地区 D.华北地区

【解析】

11.1月14日17:00至1月16日02:00,PM2.5浓度

高值区随时间自北向南快速推移,主要原因

是冬季( )

C

A.副极地低气压带北移

B.东北信风带南移

C.西伯利亚冷高压活跃

D.印度低压活跃

【解析】 1月份,太阳直射点位于南半球,气压带、风带位置偏南,A错误;东北信风

带属于低纬环流,其南移不会影响到图中纬度,B错误;冬季西伯利亚冷高压活跃并南

下,形成冷锋,北方的污染物会自北向南传输,C正确;印度低压形成于北半球夏季,

D错误。故选C。

12.1月16日,华北地区PM2.5由北向南得到了

有效地清除,主要影响因素是( )

B

A.偏西风,风力强 B.偏北风,风力强

C.偏东风,风力弱 D.偏南风,风力弱

【解析】

同课章节目录