专题十九 思维觉醒专练-专项3 三步法厘清地理过程链条课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 专题十九 思维觉醒专练-专项3 三步法厘清地理过程链条课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-17 18:52:11 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

专题十九 思维觉醒专练

专项3 三步法厘清地理过程链条

2025年高考地理专题复习资料

对应练习

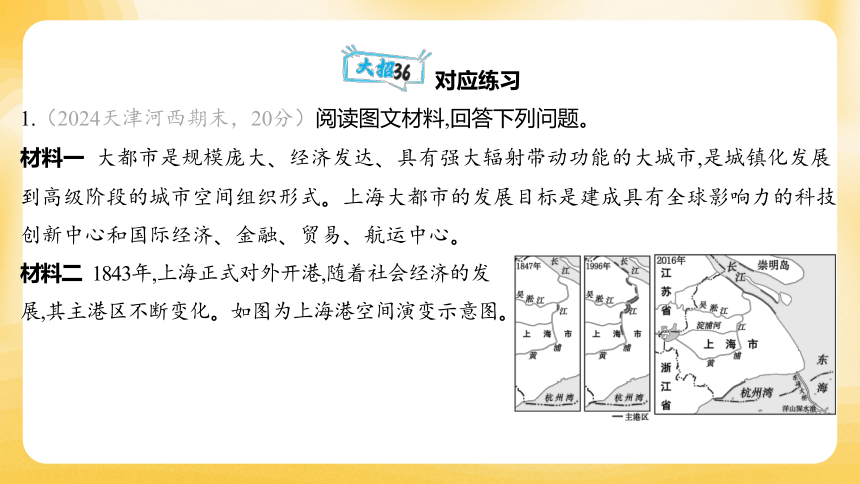

1.(2024天津河西期末,20分)阅读图文材料,回答下列问题。

材料一 大都市是规模庞大、经济发达、具有强大辐射带动功能的大城市,是城镇化发展

到高级阶段的城市空间组织形式。上海大都市的发展目标是建成具有全球影响力的科技

创新中心和国际经济、金融、贸易、航运中心。

材料二 1843年,上海正式对外开港,随着社会经济的发

展,其主港区不断变化。如图为上海港空间演变示意图。

(1) 简述上海港主港区位置变化特点。

(6分)

【答案】 由黄浦江畔不断向上、下游延伸

扩展;(2分)拓展至长江沿岸及杭州湾北岸,

黄浦江畔港区外迁(基本消失);(2分)在

东海新建了洋山深水港。(2分)

【解析】 根据图中信息可知,上海港主港区由黄浦江畔不断向上、下游延伸扩展;主港区拓

展至长江沿岸及杭州湾北岸,黄浦江畔港区外迁(基本消失);在东海新建了洋山深水港。

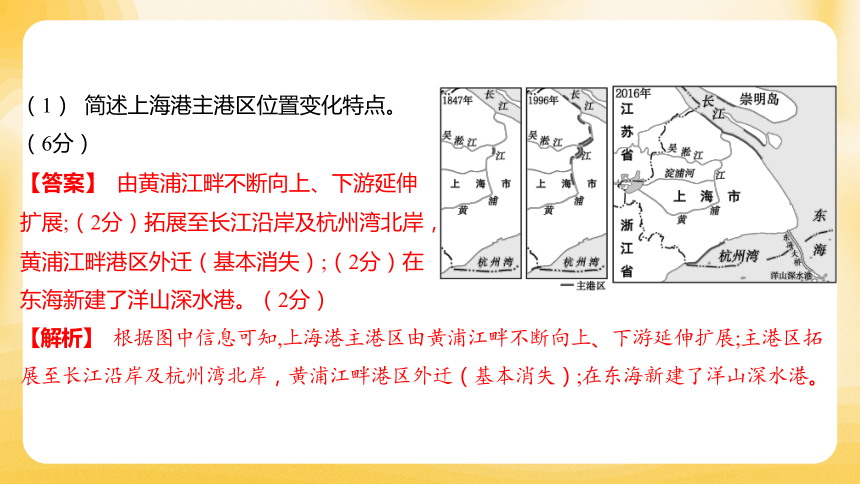

(2) 简析上海港主港区区位变化的原因。

(6分)

【答案】 随着社会经济发展,上海港吞吐量

不断增加,港区范围扩大;(2分)随着科技发

展,船舶、装卸设施大型化,对航道水深及陆

域土地面积要求提高;(2分)上海老城区产

业结构、功能区调整,老港区外迁。(2分)

【解析】 上海港主港区区位变化的原因(第一步,

确定区域位置,合理划分阶段)包括以下几个方面:

首先,随着社会经济的发展,港口的吞吐量(第二步,

调用原理,逐段解释原因) 不断增加,上海港吞吐

量不断增加,港区范围扩大;其次,随着科技发展,船舶、

装卸设施大型化,对航道水深及陆域土地面积要求提高;此外,城市的扩张和土地利用的变

化也对主港区的位置产生了影响,上海老城区产业结构、功能区的调整促使老港区外迁。

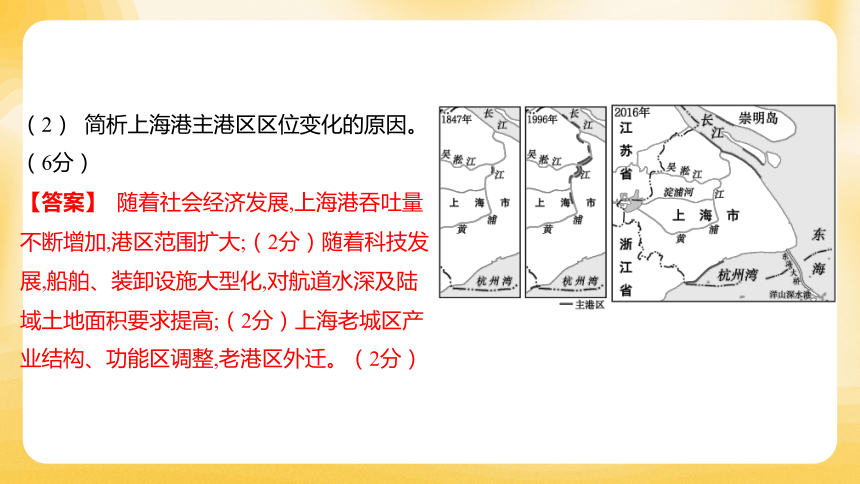

(3) 说明上海港发展对上海成为大都市的

促进作用。(8分)

【答案】 促进生产要素流动,带动相关产业

(制造业、金融、贸易等)发展;(2分)增

加就业机会,吸引人口迁入,提升城市规模;

(2分)带动城市基础设施建设,加快城镇化

进程;(2分)港口区位不断改善,腹地不断增大,辐射范围扩大。(2分)

【解析】 上海港的发展,使得上海的城市建设进一

步向外扩张,城市规模进一步扩大,促进社会经济发

展;上海港吞吐量不断增加,港区范围扩大,使得上

海的交通地位进一步提升,增强了上海作为大都市对

周边城市的辐射带动作用;上海港的发展,会吸引更

多人才和外资企业到上海,带来更多资金、技术与人才,使当地就业机会增加,吸引人口迁

入,进一步促进上海经济的发展;能够促进上海基础设施的完善,推动城镇化进程。

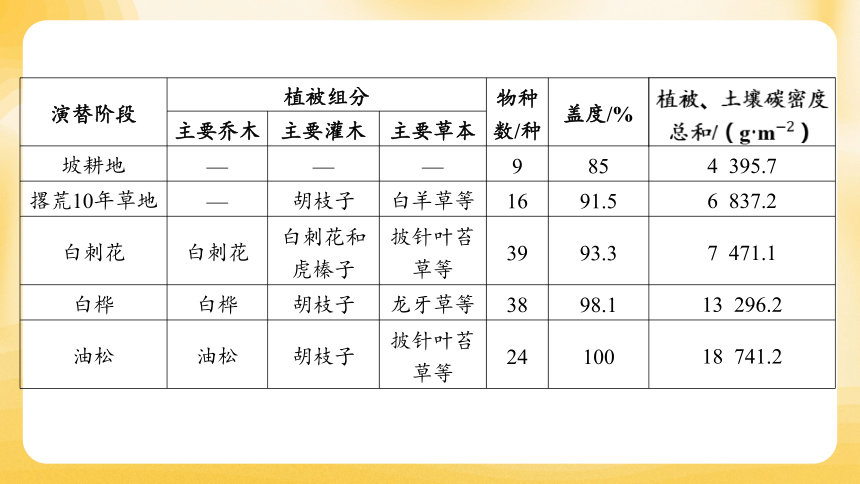

2.(2024山西四校联考,28分)阅读图文材料,完成下列要求。

子午岭地区地处黄土高原腹地,属黄土高原丘陵沟壑区。自1866年当地人口大量外

迁至今,该地区植被长期自然恢复,辽东栎是当地植被演替的顶级阶段;随着植被的恢

复,土壤砂粒含量减少、黏粒和粉粒含量增加。子午岭地区植被演替序列完整,下表示

意子午岭某研究区7个演替阶段的植被组分、物种数、盖度(植物地上部分投影的面积

占地面的比率)和植被、土壤碳密度总和(植被碳密度为单位面积上生物量与植物含碳

量的乘积,土壤碳密度为单位面积的土壤有机碳含量)特征。

演替阶段 植被组分 物种 数/种 盖度/% 植被、土壤碳密度

总和/(g·m )

主要乔木 主要灌木 主要草本 坡耕地 — — — 9 85 4 395.7

撂荒10年草地 — 胡枝子 白羊草等 16 91.5 6 837.2

白刺花 白刺花 白刺花和 虎榛子 披针叶苔 草等 39 93.3 7 471.1

白桦 白桦 胡枝子 龙牙草等 38 98.1 13 296.2

油松 油松 胡枝子 披针叶苔 草等 24 100 18 741.2

演替阶段 植被组分 物种 数/种 盖度/% 植被、土壤碳密度

总和/(g·m )

主要乔木 主要灌木 主要草本 辽东栎+油松 混交林 辽东栎+ 油松混交 林 胡枝子 水栒子等 25 100 20 107.1

辽东栎 辽东栎 胡枝子和 白刺花 披针叶苔 草 25 100 19 827.5

(1) 描述研究区植被演替过程中物种数的变化特点,并说明原因。(8分)

【答案】 变化特点:物种数量总体先增加后减少,直至趋于稳定。(2分)原因:先锋

物种逐步改善了植被生长环境;(2分)从白刺花到白桦阶段,多种植物共存;(2分)

演替后期,优势物种成为群落主要的植被类型,物种数最终保持稳定。(2分)

【解析】 研究区植被演替过程中物种数的变化特点主要根据表格信息进行分析,原因

主要从环境、数量、种类、物种竞争等方面分析。根据表格信息分析可知,研究区植被

演替过程中物种的数量变化为:由最开始的坡耕地阶段物种数量. .9种,到白刺花阶段的

39种,后到辽东栎阶段的25种,可以看出物种数量变化特点为总体先增加后减少,直至

趋于稳定。

原因:先锋物种的出现和生长逐步改善了植被生长环境,从缺少植被向生长有白羊草、

胡枝子等草本和灌木演化,随着土壤、水分条件等的改善,植被由以草本和灌木为主向

以白刺花等乔木为主转化,物种数量迅速增加;到白刺花阶段,多种植物共存,物种数

量最多;演替后期,优势物种成为群落主要的植被类型,侵占了弱势物种的生存空间,

植被郁闭度高,底层喜光物种逐渐消失,物种数量下降,最终保持稳定。

(2) 描述研究区植被盖度的变化特点,并说明原因。(8分)

【答案】 变化特点:整个演替过程,植被盖度呈增大趋势,最终植被盖度维持在100%。

(2分)

原因:坡耕地和撂荒10年草地阶段,植被种类少,植被盖度相对较小;(2分)乔、灌、

草群落垂直结构的出现使植被盖度增加;(2分)从油松阶段开始,植被盖度达到100%。

(2分)

【解析】 研究区植被盖度的变化特点根据表格信息进行分析,原因主要从植被种类、

植被覆盖率等方面分析。根据材料可知,植被盖度指植物地上部分投影的面积占地面的

比率。由表格信息可知,在整个演替过程中,植被盖度从85%增长到100%,植被盖度

呈增大趋势,最终维持在100%。

原因:根据材料可知,坡耕地阶段植被少,植被盖度仅有85%;撂荒10年草地阶段,植

被以灌木和草本为主,植被盖度上升至 91.5%;白刺花阶段,随着乔、灌、草群落垂直

结构的出现,植被盖度增加到93.3%;油松阶段开始,植被盖度达到100%。

(3) 简述生态脆弱区植被的演替对于固存二氧化碳的作用。(6分)

【答案】 在生态脆弱区植被的演替过程中,植被生物量增加;(2分)植被碳密度和总

碳储量增加;(2分)进而增加了土壤碳密度和土壤总碳储量。(2分)

【解析】 生态脆弱区植被的演替对于固存二氧化碳的作用主要从植被数量、植被覆盖率、

植被及土壤碳密度等方面分析。由所学知识可知,植被覆盖率越高,对二氧化碳的吸收

和固定作用越明显。根据表格信息分析可知,植被的生物量增加,植被吸收二氧化碳合

成的有机质增多,植被碳密度和总碳储量增加;植被覆盖率增加,枯枝落叶增多,更多

的二氧化碳转入地下,使土壤固存的二氧化碳增多,增加了土壤碳密度和土壤总碳储量。

(4) 简述随着植被的恢复,研究区土壤砂粒含量减少、黏粒和粉粒含量增加的原因。

(6分)

【答案】 退耕还林后,水土流失减轻;(2分)枯枝落叶增多,黏粒聚积明显,黏粒含

量增加;(2分)植被根系促使土壤团聚体的形成和稳定。(2分)

【解析】 随着植被的恢复,研究区土壤砂粒含量减少、黏粒和粉粒含量增加的原因主

要从植被与土壤的相互关系角度分析。随着植被覆盖率的增加,植被涵养水源、保持水

土的能力增强,该地区水土流失减轻;植被覆盖率增加,枯枝落叶增多,为土壤提供了

腐殖质,黏粒聚积明显,土壤中黏粒含量增加;植被根系将松散的土壤牢牢固定在一起,

促使土壤团聚体的形成和稳定。

3.(2025湖南长沙雅礼中学月考,16分)阅

读图文材料,完成下列要求。

第四纪(约260万年前)至今,涪江

(源头雪宝顶海拔5 588米)冲出青藏高原

后形成Q—Q 四个不同地质时期典型冲积

扇(如图)。受青藏高原抬升和山前断层水

平错动影响,四个冲积扇在盆地内呈东北—

西南方向排布,其中Q冲积扇已完全埋藏于Q 冲积扇之下。

(1) 从地壳运动角度分析武都盆地的成因。

(4分)

【答案】 受板块碰撞挤压影响,青藏高原

与四川盆地过渡地带形成多处断层;(2分)

武都盆地南北两侧岩体抬升,中部岩体

(沿断层面)下陷,形成断陷盆地(地堑)。

(2分)

【解析】 由上图可知,武都盆地南北两侧都有断层分布,所以武都盆地是地壳断裂下

陷形成的地堑构造。受板块碰撞挤压影响,青藏高原与四川盆地过渡地带形成多处断层,

武都盆地南北两侧岩体相对抬升,中部岩体沿断层面下陷,形成断陷盆地。

(2) 指出图中甲河段的河流流向,并说明该河段河谷的发育过程。(8分)

【答案】 河流流向:自东北流向西南。(2分)发育过程:岩层受力断裂错动,形成断

层;断裂带(断层线)处岩石破碎,易受侵蚀,形成沟谷;河流改道,沿沟谷流淌,沟

谷加宽加深,形成河谷。(每点2分,共6分)

【解析】 第一步:确定区域位置,合理划分阶段

根据材料可知冲积扇位于河流出山口的位置,由Q 冲积扇的位置,可判断甲河段河流

自东北流向西南。

,其发育过程可分为两个阶段:

①沟谷的形成;

②河流的形成。

第二步:调用相关原理,逐段分析成因

受板块碰撞挤压影响,岩层断裂错动,形成断层→断层线处岩石破碎,易受侵蚀,形成

沟谷→

河流改道(【巧思妙解】图中存在古河道,说明该区域存在河流改道现象)后沿沟谷流

淌,沟谷加宽加深,形成如今的河谷。

第三步:按照时间维度或因果链,用地理语言叙述其过程

(3) 推测Q冲积扇将Q 冲积扇完全掩埋需具

备的自然地理条件。(4分)

【答案】 Q 时期地壳活动减弱,断层基本停止

变动,河道位置基本保持不变;(2分)气候暖

湿,冰雪融水和大气降水充足,河流挟带大量

泥沙于山前沉积。(2分)

【解析】 据材料可知,受青藏高原抬升和

山前断层水平错动影响,四个冲积扇在盆地

内呈东北—西南方向排布,所以在地壳运动

强烈(【思维关键】两断层之间岩块做相对

下沉运动)的情况下,冲积扇排布会错开,

而Q冲积扇已完全埋藏于Q 冲积扇之下,

由此推测Q 冲积扇形成时期地壳活动减弱,

断层基本停止变动,河道位置基本保持不变;气候暖湿,冰雪融水和大气降水充足,河

流挟带大量泥沙于山前沉积,将Q 冲积扇完全埋藏。

【解析】 解答本题的关键是分析图中断层构造与武都盆地的关系。

专题十九 思维觉醒专练

专项3 三步法厘清地理过程链条

2025年高考地理专题复习资料

对应练习

1.(2024天津河西期末,20分)阅读图文材料,回答下列问题。

材料一 大都市是规模庞大、经济发达、具有强大辐射带动功能的大城市,是城镇化发展

到高级阶段的城市空间组织形式。上海大都市的发展目标是建成具有全球影响力的科技

创新中心和国际经济、金融、贸易、航运中心。

材料二 1843年,上海正式对外开港,随着社会经济的发

展,其主港区不断变化。如图为上海港空间演变示意图。

(1) 简述上海港主港区位置变化特点。

(6分)

【答案】 由黄浦江畔不断向上、下游延伸

扩展;(2分)拓展至长江沿岸及杭州湾北岸,

黄浦江畔港区外迁(基本消失);(2分)在

东海新建了洋山深水港。(2分)

【解析】 根据图中信息可知,上海港主港区由黄浦江畔不断向上、下游延伸扩展;主港区拓

展至长江沿岸及杭州湾北岸,黄浦江畔港区外迁(基本消失);在东海新建了洋山深水港。

(2) 简析上海港主港区区位变化的原因。

(6分)

【答案】 随着社会经济发展,上海港吞吐量

不断增加,港区范围扩大;(2分)随着科技发

展,船舶、装卸设施大型化,对航道水深及陆

域土地面积要求提高;(2分)上海老城区产

业结构、功能区调整,老港区外迁。(2分)

【解析】 上海港主港区区位变化的原因(第一步,

确定区域位置,合理划分阶段)包括以下几个方面:

首先,随着社会经济的发展,港口的吞吐量(第二步,

调用原理,逐段解释原因) 不断增加,上海港吞吐

量不断增加,港区范围扩大;其次,随着科技发展,船舶、

装卸设施大型化,对航道水深及陆域土地面积要求提高;此外,城市的扩张和土地利用的变

化也对主港区的位置产生了影响,上海老城区产业结构、功能区的调整促使老港区外迁。

(3) 说明上海港发展对上海成为大都市的

促进作用。(8分)

【答案】 促进生产要素流动,带动相关产业

(制造业、金融、贸易等)发展;(2分)增

加就业机会,吸引人口迁入,提升城市规模;

(2分)带动城市基础设施建设,加快城镇化

进程;(2分)港口区位不断改善,腹地不断增大,辐射范围扩大。(2分)

【解析】 上海港的发展,使得上海的城市建设进一

步向外扩张,城市规模进一步扩大,促进社会经济发

展;上海港吞吐量不断增加,港区范围扩大,使得上

海的交通地位进一步提升,增强了上海作为大都市对

周边城市的辐射带动作用;上海港的发展,会吸引更

多人才和外资企业到上海,带来更多资金、技术与人才,使当地就业机会增加,吸引人口迁

入,进一步促进上海经济的发展;能够促进上海基础设施的完善,推动城镇化进程。

2.(2024山西四校联考,28分)阅读图文材料,完成下列要求。

子午岭地区地处黄土高原腹地,属黄土高原丘陵沟壑区。自1866年当地人口大量外

迁至今,该地区植被长期自然恢复,辽东栎是当地植被演替的顶级阶段;随着植被的恢

复,土壤砂粒含量减少、黏粒和粉粒含量增加。子午岭地区植被演替序列完整,下表示

意子午岭某研究区7个演替阶段的植被组分、物种数、盖度(植物地上部分投影的面积

占地面的比率)和植被、土壤碳密度总和(植被碳密度为单位面积上生物量与植物含碳

量的乘积,土壤碳密度为单位面积的土壤有机碳含量)特征。

演替阶段 植被组分 物种 数/种 盖度/% 植被、土壤碳密度

总和/(g·m )

主要乔木 主要灌木 主要草本 坡耕地 — — — 9 85 4 395.7

撂荒10年草地 — 胡枝子 白羊草等 16 91.5 6 837.2

白刺花 白刺花 白刺花和 虎榛子 披针叶苔 草等 39 93.3 7 471.1

白桦 白桦 胡枝子 龙牙草等 38 98.1 13 296.2

油松 油松 胡枝子 披针叶苔 草等 24 100 18 741.2

演替阶段 植被组分 物种 数/种 盖度/% 植被、土壤碳密度

总和/(g·m )

主要乔木 主要灌木 主要草本 辽东栎+油松 混交林 辽东栎+ 油松混交 林 胡枝子 水栒子等 25 100 20 107.1

辽东栎 辽东栎 胡枝子和 白刺花 披针叶苔 草 25 100 19 827.5

(1) 描述研究区植被演替过程中物种数的变化特点,并说明原因。(8分)

【答案】 变化特点:物种数量总体先增加后减少,直至趋于稳定。(2分)原因:先锋

物种逐步改善了植被生长环境;(2分)从白刺花到白桦阶段,多种植物共存;(2分)

演替后期,优势物种成为群落主要的植被类型,物种数最终保持稳定。(2分)

【解析】 研究区植被演替过程中物种数的变化特点主要根据表格信息进行分析,原因

主要从环境、数量、种类、物种竞争等方面分析。根据表格信息分析可知,研究区植被

演替过程中物种的数量变化为:由最开始的坡耕地阶段物种数量. .9种,到白刺花阶段的

39种,后到辽东栎阶段的25种,可以看出物种数量变化特点为总体先增加后减少,直至

趋于稳定。

原因:先锋物种的出现和生长逐步改善了植被生长环境,从缺少植被向生长有白羊草、

胡枝子等草本和灌木演化,随着土壤、水分条件等的改善,植被由以草本和灌木为主向

以白刺花等乔木为主转化,物种数量迅速增加;到白刺花阶段,多种植物共存,物种数

量最多;演替后期,优势物种成为群落主要的植被类型,侵占了弱势物种的生存空间,

植被郁闭度高,底层喜光物种逐渐消失,物种数量下降,最终保持稳定。

(2) 描述研究区植被盖度的变化特点,并说明原因。(8分)

【答案】 变化特点:整个演替过程,植被盖度呈增大趋势,最终植被盖度维持在100%。

(2分)

原因:坡耕地和撂荒10年草地阶段,植被种类少,植被盖度相对较小;(2分)乔、灌、

草群落垂直结构的出现使植被盖度增加;(2分)从油松阶段开始,植被盖度达到100%。

(2分)

【解析】 研究区植被盖度的变化特点根据表格信息进行分析,原因主要从植被种类、

植被覆盖率等方面分析。根据材料可知,植被盖度指植物地上部分投影的面积占地面的

比率。由表格信息可知,在整个演替过程中,植被盖度从85%增长到100%,植被盖度

呈增大趋势,最终维持在100%。

原因:根据材料可知,坡耕地阶段植被少,植被盖度仅有85%;撂荒10年草地阶段,植

被以灌木和草本为主,植被盖度上升至 91.5%;白刺花阶段,随着乔、灌、草群落垂直

结构的出现,植被盖度增加到93.3%;油松阶段开始,植被盖度达到100%。

(3) 简述生态脆弱区植被的演替对于固存二氧化碳的作用。(6分)

【答案】 在生态脆弱区植被的演替过程中,植被生物量增加;(2分)植被碳密度和总

碳储量增加;(2分)进而增加了土壤碳密度和土壤总碳储量。(2分)

【解析】 生态脆弱区植被的演替对于固存二氧化碳的作用主要从植被数量、植被覆盖率、

植被及土壤碳密度等方面分析。由所学知识可知,植被覆盖率越高,对二氧化碳的吸收

和固定作用越明显。根据表格信息分析可知,植被的生物量增加,植被吸收二氧化碳合

成的有机质增多,植被碳密度和总碳储量增加;植被覆盖率增加,枯枝落叶增多,更多

的二氧化碳转入地下,使土壤固存的二氧化碳增多,增加了土壤碳密度和土壤总碳储量。

(4) 简述随着植被的恢复,研究区土壤砂粒含量减少、黏粒和粉粒含量增加的原因。

(6分)

【答案】 退耕还林后,水土流失减轻;(2分)枯枝落叶增多,黏粒聚积明显,黏粒含

量增加;(2分)植被根系促使土壤团聚体的形成和稳定。(2分)

【解析】 随着植被的恢复,研究区土壤砂粒含量减少、黏粒和粉粒含量增加的原因主

要从植被与土壤的相互关系角度分析。随着植被覆盖率的增加,植被涵养水源、保持水

土的能力增强,该地区水土流失减轻;植被覆盖率增加,枯枝落叶增多,为土壤提供了

腐殖质,黏粒聚积明显,土壤中黏粒含量增加;植被根系将松散的土壤牢牢固定在一起,

促使土壤团聚体的形成和稳定。

3.(2025湖南长沙雅礼中学月考,16分)阅

读图文材料,完成下列要求。

第四纪(约260万年前)至今,涪江

(源头雪宝顶海拔5 588米)冲出青藏高原

后形成Q—Q 四个不同地质时期典型冲积

扇(如图)。受青藏高原抬升和山前断层水

平错动影响,四个冲积扇在盆地内呈东北—

西南方向排布,其中Q冲积扇已完全埋藏于Q 冲积扇之下。

(1) 从地壳运动角度分析武都盆地的成因。

(4分)

【答案】 受板块碰撞挤压影响,青藏高原

与四川盆地过渡地带形成多处断层;(2分)

武都盆地南北两侧岩体抬升,中部岩体

(沿断层面)下陷,形成断陷盆地(地堑)。

(2分)

【解析】 由上图可知,武都盆地南北两侧都有断层分布,所以武都盆地是地壳断裂下

陷形成的地堑构造。受板块碰撞挤压影响,青藏高原与四川盆地过渡地带形成多处断层,

武都盆地南北两侧岩体相对抬升,中部岩体沿断层面下陷,形成断陷盆地。

(2) 指出图中甲河段的河流流向,并说明该河段河谷的发育过程。(8分)

【答案】 河流流向:自东北流向西南。(2分)发育过程:岩层受力断裂错动,形成断

层;断裂带(断层线)处岩石破碎,易受侵蚀,形成沟谷;河流改道,沿沟谷流淌,沟

谷加宽加深,形成河谷。(每点2分,共6分)

【解析】 第一步:确定区域位置,合理划分阶段

根据材料可知冲积扇位于河流出山口的位置,由Q 冲积扇的位置,可判断甲河段河流

自东北流向西南。

,其发育过程可分为两个阶段:

①沟谷的形成;

②河流的形成。

第二步:调用相关原理,逐段分析成因

受板块碰撞挤压影响,岩层断裂错动,形成断层→断层线处岩石破碎,易受侵蚀,形成

沟谷→

河流改道(【巧思妙解】图中存在古河道,说明该区域存在河流改道现象)后沿沟谷流

淌,沟谷加宽加深,形成如今的河谷。

第三步:按照时间维度或因果链,用地理语言叙述其过程

(3) 推测Q冲积扇将Q 冲积扇完全掩埋需具

备的自然地理条件。(4分)

【答案】 Q 时期地壳活动减弱,断层基本停止

变动,河道位置基本保持不变;(2分)气候暖

湿,冰雪融水和大气降水充足,河流挟带大量

泥沙于山前沉积。(2分)

【解析】 据材料可知,受青藏高原抬升和

山前断层水平错动影响,四个冲积扇在盆地

内呈东北—西南方向排布,所以在地壳运动

强烈(【思维关键】两断层之间岩块做相对

下沉运动)的情况下,冲积扇排布会错开,

而Q冲积扇已完全埋藏于Q 冲积扇之下,

由此推测Q 冲积扇形成时期地壳活动减弱,

断层基本停止变动,河道位置基本保持不变;气候暖湿,冰雪融水和大气降水充足,河

流挟带大量泥沙于山前沉积,将Q 冲积扇完全埋藏。

【解析】 解答本题的关键是分析图中断层构造与武都盆地的关系。

同课章节目录