1 社会历史的决定性基础 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 1 社会历史的决定性基础 课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-14 14:58:02 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

统编版高中语文选择必修中

第一单元第一课

社会历史的

决定性基础

恩格斯(1820—1895),德国思想家、哲学家、革命家,马克思主义的创始人。

资产阶级家庭的叛逆者。马克思的挚友和最亲密的战友。被誉为“第二提琴手”,他为卡尔·马克思从事学术研究提供经济支持。

国际工人运动的领袖。和马克思共同撰写了《共产党宣言》,共同创立了科学共产主义理论;参加了第一国际的领导工作。马克思逝世后,将马克思遗留下的手稿、遗著整理出版,还肩负领导国际工人运动的重担。

主要作品:《自然辩证法》《家庭、私有制和国家的起源》《共产党宣言》(和马克思合著)等。

作者介绍

文章写作背景是19世纪90年代,随着马克思主义的广泛传播和工人运动的蓬勃发展,在德国出现了一股反马克思主义的思潮。马克思曾指出,经济基础是上层建筑的决定性因素。但是,马克思逝世之后,一些宣称自己是马克思主义的“拥护者”的资产阶级理论家从各个方面歪曲马克思关于经济基础和上层建筑关系的观点。他们把马克思关于经济因素决定性作用的观点篡改成“经济决定一切”“经济是制约历史发展的唯一因素”,抹杀了马克思关于上层建筑及其意识形态的相对独立性和反作用的辩证观点。他们把唯物史观庸俗化为单方面的“经济决定论”或“经济唯物主义”。

写作背景

这造成当时德国青年极大的思想混乱。他们当中有不少人写信向恩格斯请教,大学生瓦尔特·博尔吉乌斯就是其中一位。

恩格斯1894年1月25日给瓦尔特·博尔吉乌斯写了一封回信。在信中,恩格斯以自己丰富的学识、深厚的理论素养回答了当时人们的疑惑,拨开了笼罩在马克思主义周围的迷雾,使马克思主义更加深入人心。

是否应该把经济关系理解为生产性财富和消费性财富,或者理解为多半取决于科学状况的消费性财富的生产性质和方式?

可否把经济关系仅视为引起其他关系、一般地说决定并影响其他关系的关系?何况经济关系的特点取决于人种、创造性个人的影响,并因这些因素而变化;能否认为经济结构作为唯一的创造力量决定了社会状况? ——博尔吉乌斯

1.读准字音

预习检查

2.写对字形

词语 易错字 词语 易错字

疲bèi 惫 沿xí 袭

独cái 裁 guàn输 灌

编zuǎn 纂 bàn演 扮

枯zào 燥 开pì 辟

预习检查

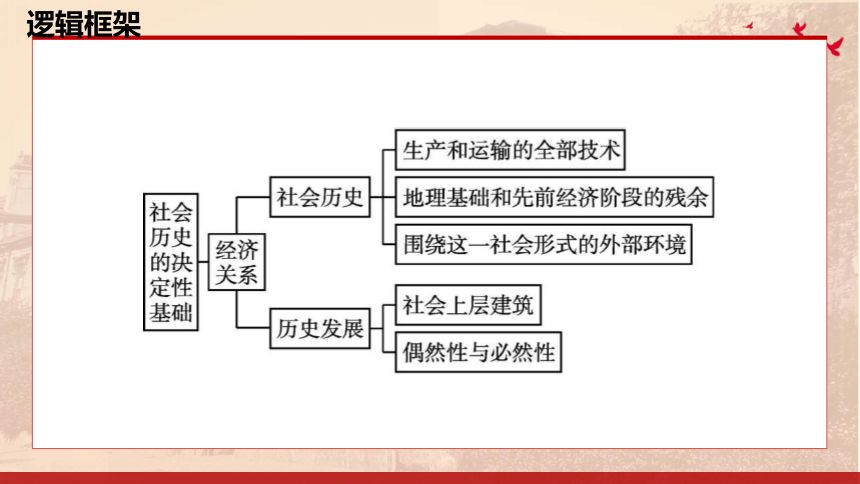

逻辑框架

本文以丰富的历史知识和辩证的理论分析,论述了经济因素与历史发展、上层建筑的关系,指出经济关系是“社会历史的决定性基础”,“归根到底制约着历史发展”;政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑的发展是“以经济发展为基础的”,但“它们又都互相作用并对经济基础发生作用”;经济不是制约历史发展和上层建筑的唯一因素。

内容概要

1.这封信中,恩格斯提出了两点不应当忽视的问题,请概述这两个问题。

明确 恩格斯提出的两点不应当忽视的问题是:①政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。②人们自己创造自己的历史,但并不是按照共同的意志,根据一个共同的计划,甚至不是在一个有明确界限的既定社会内来创造自己的历史。在所有这样的社会里,都是那种以偶然性为其补充和表现形式的必然性占统治地位。通过各种偶然性来为自己开辟道路的必然性,归根到底仍然是经济的必然性。

文本探究

2.恩格斯是如何解读经济关系是社会历史的决定性基础的

明确 (1)我们视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品(在有分工的条件下)的方式。(2)包括生产和运输的全部技术。这种技术也决定着产品的交换方式以及分配方式,从而在氏族社会解体后也决定着阶级的划分,决定着统治关系和奴役关系,决定着国家、政治、法等等。(3)在经济关系中还包括这些关系赖以发展的地理基础和事实上由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余。(4)当然还包括围绕着这一社会形式的外部环境。

文本探究

3.恩格斯是如何解读上层建筑之间相互作用并反作用于经济基础的

明确 (1)政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果,而是说,这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的相互作用。(2)并不像人们有时不加思考地想象的那样是经济状况自动发生作用,而是人们自己创造自己的历史,但他们是在既定的、制约着他们的环境中,是在现有的现实关系的基础上进行创造的,在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

文本探究

4.本文的论述思路是怎样的 请简要概述。

明确 首先阐明了经济关系是社会历史的决定性基础。然后指出政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的,它们之间又都互相作用并对经济基础发生作用。接着分析了历史发展中必然性和偶然性的关系,阐明了伟大人物在历史上出现的偶然性与必然性。最后归结到要正确理解历史就必须注重经济史的学习,学会全面把握马克思主义的辩证唯物史观。

文本探究

5.本文运用了多种论证方法,请举出两种予以简要分析。

明确 (1)举例论证。“恰巧拿破仑这个科西嘉人……这一点可以由下面的事实来证明:每当需要有这样一个人的时候,他就会出现,如凯撒、奥古斯都、克伦威尔等等。”这里使用了举例论证,证明伟大人物的出现是偶然的(尤其是在一定时间出现于某一国家纯粹是偶然的),但其出现又是必然的,如果把这个人去掉,则会有另外一个人出现来代替他。

(2)比喻论证。“如果您画出曲线的中轴线,您就会发现,所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。”这里使用了比喻论证,把偶然性比作“曲线”,把必然性比作“曲线的中轴线”,强调曲线始终围绕着中轴线上下摆动,偶然性总是表现着必然性。

文本探究

6.这篇文章的语言表达严密、准确,请赏析下列各句的语言特色。

(1)我们把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。而种族本身就是一种经济因素。不过这里有两点不应当忽视……

明确 观点提出鲜明有力,不蔓不枝;“归根到底”言辞准确,语气恳切;“不过”巧妙引起转折,引人思考。

文本探究

(2)政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果。

明确 “但是”“并不是”“只有”“才”等关联词语的使用,使表达的意思跌宕起伏,但又缜密严谨,具有很强的逻辑性,体现了社会科学论著的语言特色,也显示了恩格斯高超的理论思维水平。

文本探究

(3)在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

明确 运用比喻,把“经济关系”比作“红线”,贯串于社会历史的进程中,直观恰当,生动形象。

文本探究

(4)请您不要过分推敲上面所说的每一句话,而要把握总的联系;可惜我没有时间能像给报刊写文章那样字斟句酌地向您阐述这一切。

明确 “请您”“可惜”“向您”等词语的使用,体现了恩格斯对青年朋友的真诚尊重和殷切期望。

文本探究

7.恩格斯在给瓦尔特·博尔吉乌斯的回信中指出:恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人去掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论好一些或差一些,但是最终总是会出现的。

结合刘邦和项羽,谈谈你对“伟大人物”出现的“必然性和偶然性”的认识。

文本探究

点拨(1)所谓伟大人物,是指为着完成某种历史任务而出现的、在历史发展进程中发挥了重大作用的杰出者。伟大人物的出现,都是必然性和偶然性的统一。在楚汉之争中取得最后胜利的刘邦就是这样一位偶然性与必然性统一的伟大人物。比如,刘邦的出身、起家,及至鸿门宴脱险、夺取关中先入咸阳等,充满了偶然性,稍有差池结果便会大相径庭。但不能把这些偶然因素绝对化、神秘化,偶然性的背后,是必然性在起决定作用。刘邦能最后胜出,是具有必然性的。因为刘邦审时度势、知人善任,实行的方针、政策受到了广大士兵和人民的拥护,特别是得到了当时秦人的拥护,他的胜利是大势所趋,必然性使然。而项羽的失败也是必然的,因在刘邦成功的必然性因素方面,项羽大多相反,最后只能落得众叛亲离的结局。

文本探究

(2)偶然性表明的是客观事物发展过程中存在的一种有可能出现、也有可能不出现的趋向。“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”,杜牧从“胜败乃兵家常事”的角度立论,用大胆的假设与推理来揭示历史的发展可以是另外一种情形,“已然的”未必就是“必然的”。从当时形势看,刘邦虽然战胜项羽,但项羽的巨大影响仍在,刘邦并没有取得全局的最后胜利。其实,项羽与刘邦一样都是反抗暴秦的英雄,没有说谁胜就是应该的,是正统的,设若项羽拥有远见卓识和不屈不挠的意志,回江东重整旗鼓,说不定就可以“卷土重来”,或许会改写历史。

文本探究

欣赏论证艺术:

社会一旦有技术上的需要,这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。整个流体静力学(托里拆利等)是由于16世纪和17世纪意大利治理山区河流的需要而产生的。关于电,只是在发现它在技术上的实用价值以后,我们才知道了一些理性的东西。

举例论证。以流体静力学和电学的发展为例,来证明科学的发展往往由于技术的需要,即证明了经济关系的需要是科学发展的决定性基础。

(分论点一)

欣赏论证艺术:

例如,国家就是通过保护关税、自由贸易、好的或者坏的财政制度发生作用的,甚至德国庸人的那种从1648一1830年德国经济的可怜状况中产生的致命的疲惫和软弱(最初表现为虔诚主义,而后表现为多愁善感和对诸侯贵族的奴颜婢膝),也不是没有对经济起过作用。这曾是重新振兴的最大障碍之一,而这一障碍只是由于革命战争和拿破仑战争把慢性的穷困变成了急性的穷困才动摇了。

举例论证。论证上层建筑的发展,是以经济发展为基础,上层建筑之间互相作用并对经济基础发生作用。(分论点二)

欣赏论证艺术:

这里我们就来谈谈所谓伟大人物问题。恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。……恰巧拿破仑这个科西嘉人做了被本身的战争弄得精疲力竭的法兰西共和国所需要的军事独裁者,这是个偶然现象。但是,假如没有拿破仑这个人,他的角色就会由另一个人来扮演。这一点可以由下面的事实来证明:每当需要有这样一个人的时候,他就会出现,如凯撒、奥古斯都、克伦威尔等等。

举例论证。证明拿破仑等人出现是一种偶然,而这样的角色出现是一种必然。

欣赏论证艺术:

如果您画出曲线的中轴线,您就会发现,所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。

比喻论证。把偶然性比作“曲线”,把必然性比作“曲线的中轴线”,曲线始终围绕中轴线上下摆动,这就把偶然性总是表现着必然性的道理,论述得清晰明白,形象直观。

“经济关系”包括“技术”

“技术”决定“上层建筑”

“经济关系”决定“上层建筑”

“技术”决定“科学状况”

“经济关系”包括“技术”

“经济关系”决定“科学状况”

两组三段论,针对隐含前提的反驳,逻辑严谨而有说服力。

逻辑的严密性:你能否复述恩格斯的三段论演绎推理?

是否应该把经济关系理解为生产性财富和消费性财富,或者理解为多半取决于科学状况的消费性财富的生产性质和方式?

可否把经济关系仅视为引起其他关系、一般地说决定并影响其他关系的关系?何况经济关系的特点取决于人种、创造性个人的影响,并因这些因素而变化;能否认为经济结构作为唯一的创造力量决定了社会状况? ——博尔吉乌斯

恩格斯针对瓦尔特的来信和当时德国社会普遍存在的理解不足进行批判与纠正,严谨的关联词,有限定作用的副词等文字背后是恩格斯极强的辩证思维。

澄清:

“经济关系的基础”不是什么

解释:

“经济关系的基础”是什么

强调:

经济关系的决定性意义

思维的辩证性:关联词有何作用?

(一)书信的称呼

1、恩格斯是如何称呼博尔吉乌斯的?从这样的称呼你感受到什么?

写信者:已经72岁高龄的世界著名的思想家、日理万机的国际工人运动领袖恩格斯

回复对象:一位20岁左右的大学生

所讨论问题:马克思和恩格斯共同创立、并在革命实践中不断完善的历史唯物主义基本原理

用“您”来指称对方,没有任何居高临下的傲慢;

称对方为“尊敬的先生”,没有任何对青年学子思想上存有的困惑误解的批判和指示,始终秉持着对来信者的尊重。

恩格斯以探讨的口吻耐心细致地为读者澄清困惑,指点学法。

我们不仅从恩格斯的书信中读懂了经济基础和上层建筑的辩证关系,更感受到了这位世界无产阶级的伟大导师和领袖的崇高风范、人格力量。

(二)书信的人称

2、信中的“我们”和“人们”分别指谁?

第2段:我们视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品的方式……这种技术照“我们”的观点来看,也决定了产品的交换方式以及分配方式。

第4段:我们把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。

(“我们”,代表能够正确理解历史唯物主义基本原理的马克思主义者们)

第3段:关于电,只是在发现它的技术上的实用价值以后,我们才知道了一些理性的东西。

第6段:这里我们就来谈谈所谓伟大人物问题。

第7段:我们所研究的领域越是远离经济,越是接近于纯粹抽象的意识形态,我们就越是发现它在自己的发展中表现为偶然现象,它的曲线就越是曲折。

(将自己和这封信的读者合称为“我们”)

对像古尔齐乌斯一样的对社会历史的决定性基础理解、存在疑惑的青年称“我们”,拉近彼此间的距离,是一位蔼然长者带领青年层层理清经济关系的基础性和决定性。恳切的谈话态度,便于与对方达成共识。

第3段:可惜在德国,人们撰写科学史时习惯于把科学看作从天上掉下来的。

第4段:并不像人们有时不加思考地想象的那样是经济状况自动发生作用,而是人们自己创造自己的历史,但他们是在既定的、制约着他们的环境中,是在现有的现实关系的基础上进行创造的。

不用“你们”而用“人们”,避免情绪上的对立,并不把批判的矛头指向读者,把错误观念移植到第三方“人们”身上。恩格斯在人称选用上的审慎,体现恩格斯本人崇高的人格魅力,以及他既亲和理性又是非分明的论述态度。

总结:

恩格斯在论述马克思历史唯物主义原理时展现出的说服力缘于哪些方面?

我要对你表达我的由衷感激之情。在我们的合作过程中,你为社会主义事业所做出的贡献是无可替代的。你的智慧和勇气为我们指引了道路,你的信念和坚定让我们在波涛汹涌的社会中保持着清醒的头脑。我相信,在未来的日子里,我们将继续携手并肩,为社会主义的事业继续努力奋斗。

瓦尔特,你是一位伟大的领袖,你的名字将永远铭刻在历史的丰碑上。在这个充满希望和挑战的时代,让我们携手并肩,共同为实现社会主义的理想而奋斗。愿我们的友谊长存,愿我们的事业蒸蒸日上!

诚挚的朋友:恩格斯

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

统编版高中语文选择必修中

第一单元第一课

社会历史的

决定性基础

恩格斯(1820—1895),德国思想家、哲学家、革命家,马克思主义的创始人。

资产阶级家庭的叛逆者。马克思的挚友和最亲密的战友。被誉为“第二提琴手”,他为卡尔·马克思从事学术研究提供经济支持。

国际工人运动的领袖。和马克思共同撰写了《共产党宣言》,共同创立了科学共产主义理论;参加了第一国际的领导工作。马克思逝世后,将马克思遗留下的手稿、遗著整理出版,还肩负领导国际工人运动的重担。

主要作品:《自然辩证法》《家庭、私有制和国家的起源》《共产党宣言》(和马克思合著)等。

作者介绍

文章写作背景是19世纪90年代,随着马克思主义的广泛传播和工人运动的蓬勃发展,在德国出现了一股反马克思主义的思潮。马克思曾指出,经济基础是上层建筑的决定性因素。但是,马克思逝世之后,一些宣称自己是马克思主义的“拥护者”的资产阶级理论家从各个方面歪曲马克思关于经济基础和上层建筑关系的观点。他们把马克思关于经济因素决定性作用的观点篡改成“经济决定一切”“经济是制约历史发展的唯一因素”,抹杀了马克思关于上层建筑及其意识形态的相对独立性和反作用的辩证观点。他们把唯物史观庸俗化为单方面的“经济决定论”或“经济唯物主义”。

写作背景

这造成当时德国青年极大的思想混乱。他们当中有不少人写信向恩格斯请教,大学生瓦尔特·博尔吉乌斯就是其中一位。

恩格斯1894年1月25日给瓦尔特·博尔吉乌斯写了一封回信。在信中,恩格斯以自己丰富的学识、深厚的理论素养回答了当时人们的疑惑,拨开了笼罩在马克思主义周围的迷雾,使马克思主义更加深入人心。

是否应该把经济关系理解为生产性财富和消费性财富,或者理解为多半取决于科学状况的消费性财富的生产性质和方式?

可否把经济关系仅视为引起其他关系、一般地说决定并影响其他关系的关系?何况经济关系的特点取决于人种、创造性个人的影响,并因这些因素而变化;能否认为经济结构作为唯一的创造力量决定了社会状况? ——博尔吉乌斯

1.读准字音

预习检查

2.写对字形

词语 易错字 词语 易错字

疲bèi 惫 沿xí 袭

独cái 裁 guàn输 灌

编zuǎn 纂 bàn演 扮

枯zào 燥 开pì 辟

预习检查

逻辑框架

本文以丰富的历史知识和辩证的理论分析,论述了经济因素与历史发展、上层建筑的关系,指出经济关系是“社会历史的决定性基础”,“归根到底制约着历史发展”;政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑的发展是“以经济发展为基础的”,但“它们又都互相作用并对经济基础发生作用”;经济不是制约历史发展和上层建筑的唯一因素。

内容概要

1.这封信中,恩格斯提出了两点不应当忽视的问题,请概述这两个问题。

明确 恩格斯提出的两点不应当忽视的问题是:①政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。②人们自己创造自己的历史,但并不是按照共同的意志,根据一个共同的计划,甚至不是在一个有明确界限的既定社会内来创造自己的历史。在所有这样的社会里,都是那种以偶然性为其补充和表现形式的必然性占统治地位。通过各种偶然性来为自己开辟道路的必然性,归根到底仍然是经济的必然性。

文本探究

2.恩格斯是如何解读经济关系是社会历史的决定性基础的

明确 (1)我们视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品(在有分工的条件下)的方式。(2)包括生产和运输的全部技术。这种技术也决定着产品的交换方式以及分配方式,从而在氏族社会解体后也决定着阶级的划分,决定着统治关系和奴役关系,决定着国家、政治、法等等。(3)在经济关系中还包括这些关系赖以发展的地理基础和事实上由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余。(4)当然还包括围绕着这一社会形式的外部环境。

文本探究

3.恩格斯是如何解读上层建筑之间相互作用并反作用于经济基础的

明确 (1)政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果,而是说,这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的相互作用。(2)并不像人们有时不加思考地想象的那样是经济状况自动发生作用,而是人们自己创造自己的历史,但他们是在既定的、制约着他们的环境中,是在现有的现实关系的基础上进行创造的,在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

文本探究

4.本文的论述思路是怎样的 请简要概述。

明确 首先阐明了经济关系是社会历史的决定性基础。然后指出政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的,它们之间又都互相作用并对经济基础发生作用。接着分析了历史发展中必然性和偶然性的关系,阐明了伟大人物在历史上出现的偶然性与必然性。最后归结到要正确理解历史就必须注重经济史的学习,学会全面把握马克思主义的辩证唯物史观。

文本探究

5.本文运用了多种论证方法,请举出两种予以简要分析。

明确 (1)举例论证。“恰巧拿破仑这个科西嘉人……这一点可以由下面的事实来证明:每当需要有这样一个人的时候,他就会出现,如凯撒、奥古斯都、克伦威尔等等。”这里使用了举例论证,证明伟大人物的出现是偶然的(尤其是在一定时间出现于某一国家纯粹是偶然的),但其出现又是必然的,如果把这个人去掉,则会有另外一个人出现来代替他。

(2)比喻论证。“如果您画出曲线的中轴线,您就会发现,所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。”这里使用了比喻论证,把偶然性比作“曲线”,把必然性比作“曲线的中轴线”,强调曲线始终围绕着中轴线上下摆动,偶然性总是表现着必然性。

文本探究

6.这篇文章的语言表达严密、准确,请赏析下列各句的语言特色。

(1)我们把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。而种族本身就是一种经济因素。不过这里有两点不应当忽视……

明确 观点提出鲜明有力,不蔓不枝;“归根到底”言辞准确,语气恳切;“不过”巧妙引起转折,引人思考。

文本探究

(2)政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用。这并不是说,只有经济状况才是原因,才是积极的,其余一切都不过是消极的结果。

明确 “但是”“并不是”“只有”“才”等关联词语的使用,使表达的意思跌宕起伏,但又缜密严谨,具有很强的逻辑性,体现了社会科学论著的语言特色,也显示了恩格斯高超的理论思维水平。

文本探究

(3)在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

明确 运用比喻,把“经济关系”比作“红线”,贯串于社会历史的进程中,直观恰当,生动形象。

文本探究

(4)请您不要过分推敲上面所说的每一句话,而要把握总的联系;可惜我没有时间能像给报刊写文章那样字斟句酌地向您阐述这一切。

明确 “请您”“可惜”“向您”等词语的使用,体现了恩格斯对青年朋友的真诚尊重和殷切期望。

文本探究

7.恩格斯在给瓦尔特·博尔吉乌斯的回信中指出:恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人去掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论好一些或差一些,但是最终总是会出现的。

结合刘邦和项羽,谈谈你对“伟大人物”出现的“必然性和偶然性”的认识。

文本探究

点拨(1)所谓伟大人物,是指为着完成某种历史任务而出现的、在历史发展进程中发挥了重大作用的杰出者。伟大人物的出现,都是必然性和偶然性的统一。在楚汉之争中取得最后胜利的刘邦就是这样一位偶然性与必然性统一的伟大人物。比如,刘邦的出身、起家,及至鸿门宴脱险、夺取关中先入咸阳等,充满了偶然性,稍有差池结果便会大相径庭。但不能把这些偶然因素绝对化、神秘化,偶然性的背后,是必然性在起决定作用。刘邦能最后胜出,是具有必然性的。因为刘邦审时度势、知人善任,实行的方针、政策受到了广大士兵和人民的拥护,特别是得到了当时秦人的拥护,他的胜利是大势所趋,必然性使然。而项羽的失败也是必然的,因在刘邦成功的必然性因素方面,项羽大多相反,最后只能落得众叛亲离的结局。

文本探究

(2)偶然性表明的是客观事物发展过程中存在的一种有可能出现、也有可能不出现的趋向。“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”,杜牧从“胜败乃兵家常事”的角度立论,用大胆的假设与推理来揭示历史的发展可以是另外一种情形,“已然的”未必就是“必然的”。从当时形势看,刘邦虽然战胜项羽,但项羽的巨大影响仍在,刘邦并没有取得全局的最后胜利。其实,项羽与刘邦一样都是反抗暴秦的英雄,没有说谁胜就是应该的,是正统的,设若项羽拥有远见卓识和不屈不挠的意志,回江东重整旗鼓,说不定就可以“卷土重来”,或许会改写历史。

文本探究

欣赏论证艺术:

社会一旦有技术上的需要,这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。整个流体静力学(托里拆利等)是由于16世纪和17世纪意大利治理山区河流的需要而产生的。关于电,只是在发现它在技术上的实用价值以后,我们才知道了一些理性的东西。

举例论证。以流体静力学和电学的发展为例,来证明科学的发展往往由于技术的需要,即证明了经济关系的需要是科学发展的决定性基础。

(分论点一)

欣赏论证艺术:

例如,国家就是通过保护关税、自由贸易、好的或者坏的财政制度发生作用的,甚至德国庸人的那种从1648一1830年德国经济的可怜状况中产生的致命的疲惫和软弱(最初表现为虔诚主义,而后表现为多愁善感和对诸侯贵族的奴颜婢膝),也不是没有对经济起过作用。这曾是重新振兴的最大障碍之一,而这一障碍只是由于革命战争和拿破仑战争把慢性的穷困变成了急性的穷困才动摇了。

举例论证。论证上层建筑的发展,是以经济发展为基础,上层建筑之间互相作用并对经济基础发生作用。(分论点二)

欣赏论证艺术:

这里我们就来谈谈所谓伟大人物问题。恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。……恰巧拿破仑这个科西嘉人做了被本身的战争弄得精疲力竭的法兰西共和国所需要的军事独裁者,这是个偶然现象。但是,假如没有拿破仑这个人,他的角色就会由另一个人来扮演。这一点可以由下面的事实来证明:每当需要有这样一个人的时候,他就会出现,如凯撒、奥古斯都、克伦威尔等等。

举例论证。证明拿破仑等人出现是一种偶然,而这样的角色出现是一种必然。

欣赏论证艺术:

如果您画出曲线的中轴线,您就会发现,所考察的时期越长,所考察的范围越广,这个轴线就越是接近经济发展的轴线,就越是同后者平行而进。

比喻论证。把偶然性比作“曲线”,把必然性比作“曲线的中轴线”,曲线始终围绕中轴线上下摆动,这就把偶然性总是表现着必然性的道理,论述得清晰明白,形象直观。

“经济关系”包括“技术”

“技术”决定“上层建筑”

“经济关系”决定“上层建筑”

“技术”决定“科学状况”

“经济关系”包括“技术”

“经济关系”决定“科学状况”

两组三段论,针对隐含前提的反驳,逻辑严谨而有说服力。

逻辑的严密性:你能否复述恩格斯的三段论演绎推理?

是否应该把经济关系理解为生产性财富和消费性财富,或者理解为多半取决于科学状况的消费性财富的生产性质和方式?

可否把经济关系仅视为引起其他关系、一般地说决定并影响其他关系的关系?何况经济关系的特点取决于人种、创造性个人的影响,并因这些因素而变化;能否认为经济结构作为唯一的创造力量决定了社会状况? ——博尔吉乌斯

恩格斯针对瓦尔特的来信和当时德国社会普遍存在的理解不足进行批判与纠正,严谨的关联词,有限定作用的副词等文字背后是恩格斯极强的辩证思维。

澄清:

“经济关系的基础”不是什么

解释:

“经济关系的基础”是什么

强调:

经济关系的决定性意义

思维的辩证性:关联词有何作用?

(一)书信的称呼

1、恩格斯是如何称呼博尔吉乌斯的?从这样的称呼你感受到什么?

写信者:已经72岁高龄的世界著名的思想家、日理万机的国际工人运动领袖恩格斯

回复对象:一位20岁左右的大学生

所讨论问题:马克思和恩格斯共同创立、并在革命实践中不断完善的历史唯物主义基本原理

用“您”来指称对方,没有任何居高临下的傲慢;

称对方为“尊敬的先生”,没有任何对青年学子思想上存有的困惑误解的批判和指示,始终秉持着对来信者的尊重。

恩格斯以探讨的口吻耐心细致地为读者澄清困惑,指点学法。

我们不仅从恩格斯的书信中读懂了经济基础和上层建筑的辩证关系,更感受到了这位世界无产阶级的伟大导师和领袖的崇高风范、人格力量。

(二)书信的人称

2、信中的“我们”和“人们”分别指谁?

第2段:我们视之为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们生产生活资料和彼此交换产品的方式……这种技术照“我们”的观点来看,也决定了产品的交换方式以及分配方式。

第4段:我们把经济条件看作归根到底制约着历史发展的东西。

(“我们”,代表能够正确理解历史唯物主义基本原理的马克思主义者们)

第3段:关于电,只是在发现它的技术上的实用价值以后,我们才知道了一些理性的东西。

第6段:这里我们就来谈谈所谓伟大人物问题。

第7段:我们所研究的领域越是远离经济,越是接近于纯粹抽象的意识形态,我们就越是发现它在自己的发展中表现为偶然现象,它的曲线就越是曲折。

(将自己和这封信的读者合称为“我们”)

对像古尔齐乌斯一样的对社会历史的决定性基础理解、存在疑惑的青年称“我们”,拉近彼此间的距离,是一位蔼然长者带领青年层层理清经济关系的基础性和决定性。恳切的谈话态度,便于与对方达成共识。

第3段:可惜在德国,人们撰写科学史时习惯于把科学看作从天上掉下来的。

第4段:并不像人们有时不加思考地想象的那样是经济状况自动发生作用,而是人们自己创造自己的历史,但他们是在既定的、制约着他们的环境中,是在现有的现实关系的基础上进行创造的。

不用“你们”而用“人们”,避免情绪上的对立,并不把批判的矛头指向读者,把错误观念移植到第三方“人们”身上。恩格斯在人称选用上的审慎,体现恩格斯本人崇高的人格魅力,以及他既亲和理性又是非分明的论述态度。

总结:

恩格斯在论述马克思历史唯物主义原理时展现出的说服力缘于哪些方面?

我要对你表达我的由衷感激之情。在我们的合作过程中,你为社会主义事业所做出的贡献是无可替代的。你的智慧和勇气为我们指引了道路,你的信念和坚定让我们在波涛汹涌的社会中保持着清醒的头脑。我相信,在未来的日子里,我们将继续携手并肩,为社会主义的事业继续努力奋斗。

瓦尔特,你是一位伟大的领袖,你的名字将永远铭刻在历史的丰碑上。在这个充满希望和挑战的时代,让我们携手并肩,共同为实现社会主义的理想而奋斗。愿我们的友谊长存,愿我们的事业蒸蒸日上!

诚挚的朋友:恩格斯

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin