11 山地回忆 课件(共33张PPT)

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

山地回忆

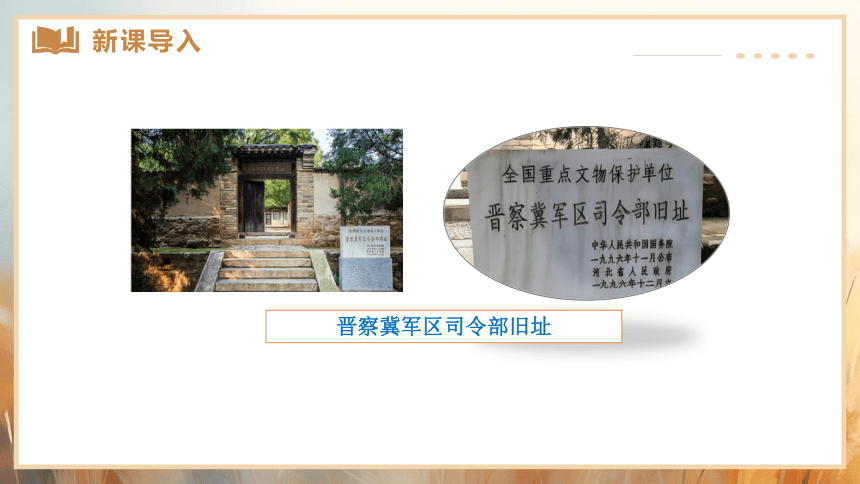

晋察冀军区司令部旧址

凡人点点微光,汇聚灿烂星河。每一个平凡的人,都会书写一段不平凡的历程,在人类历史的长河中翻腾起朵朵浪花。

今天,让我们跟随著名作家孙犁先生,走进《山地回忆》,看那个战火年代带给我们怎样的一段历史记忆。

1.把握小说结构,概括故事情节。

2.通过人物语言描写把握小说中“妞儿”的形象特点。(重点)

3.把握小说作者质朴的语言却饱含深情的特点。(重点)

原名孙树勋,河北安平人,现代小说家,散文家。“荷花淀派”创立者。

1939年起开始小说创作,著有短篇小说集《荷花淀》《芦花荡》《嘱咐》《采蒲台》,后汇集于《白洋淀纪事》。中篇小说《铁木前传》《村歌》,长篇小说《风云初纪》等。

孙犁 (1913—2002)

1937年,日本侵华战争全面爆发,中国人民团结一致,众志成城,在中国共产党的领导下共同抗日,并经过8年的抗战最终取得了伟大胜利。

在抗日战争中,中国共产党领导的武装军队与人民结下了深厚的情谊,这篇小说是孙犁根据自身的生活经历写成的,通过“我”和“小姑娘”往事的回忆,再现了革命战争年代党领导的人民军队与山地人民建立起来的鱼水情谊。

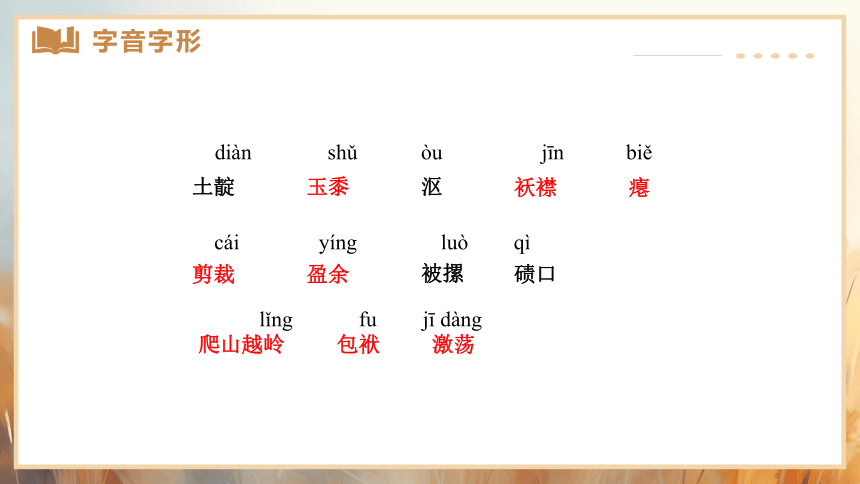

diàn

shǔ

òu

jīn

luò

cái

biě

qì

lǐng

yíng

土靛

玉黍

沤

袄襟

被摞

剪裁

瘪

碛口

爬山越岭

盈余

包袱

fu

激荡

jī dàng

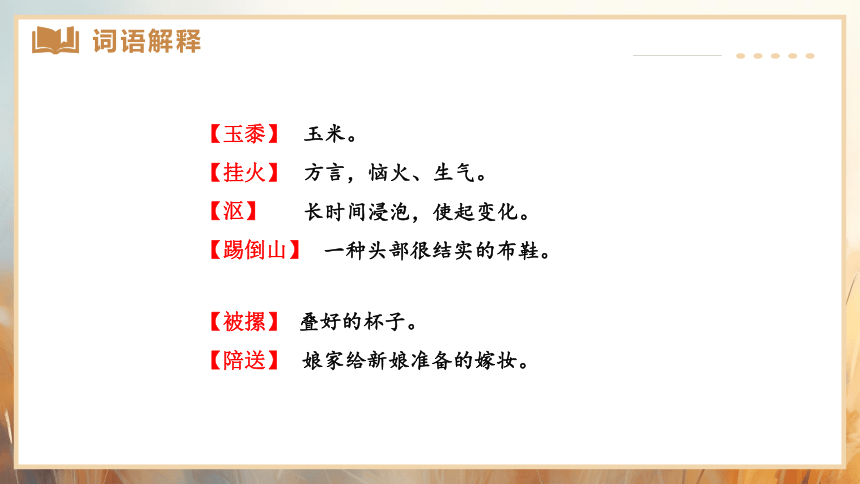

【玉黍】

【挂火】

【沤】

【踢倒山】

玉米。

方言,恼火、生气。

长时间浸泡,使起变化。

一种头部很结实的布鞋。

【被摞】

【陪送】

叠好的杯子。

娘家给新娘准备的嫁妆。

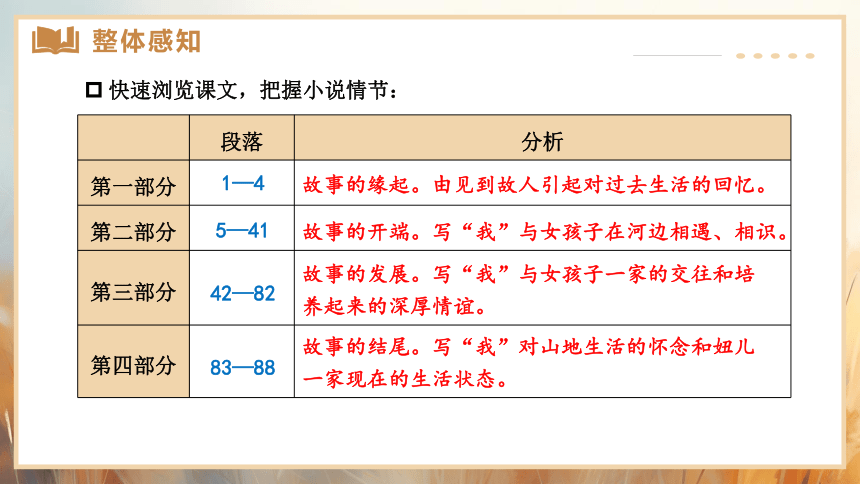

段落 分析

第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

快速浏览课文,把握小说情节:

1—4

5—41

42—82

83—88

故事的开端。写“我”与女孩子在河边相遇、相识。

故事的结尾。写“我”对山地生活的怀念和妞儿一家现在的生活状态。

故事的缘起。由见到故人引起对过去生活的回忆。

故事的发展。写“我”与女孩子一家的交往和培养起来的深厚情谊。

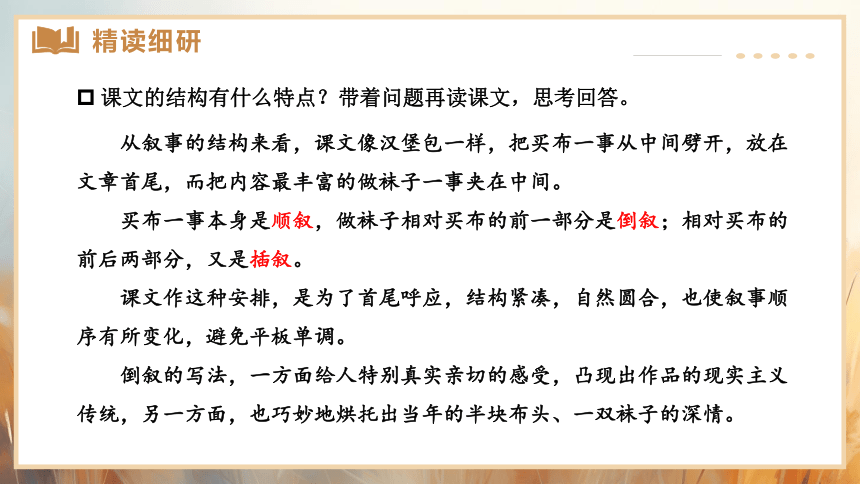

从叙事的结构来看,课文像汉堡包一样,把买布一事从中间劈开,放在文章首尾,而把内容最丰富的做袜子一事夹在中间。

买布一事本身是顺叙,做袜子相对买布的前一部分是倒叙;相对买布的前后两部分,又是插叙。

课文作这种安排,是为了首尾呼应,结构紧凑,自然圆合,也使叙事顺序有所变化,避免平板单调。

倒叙的写法,一方面给人特别真实亲切的感受,凸现出作品的现实主义传统,另一方面,也巧妙地烘托出当年的半块布头、一双袜子的深情。

课文的结构有什么特点?带着问题再读课文,思考回答。

《山地回忆》写了两件事,这里的线索是“布”。

两件事相隔八年,一在农村一在城市,用布把它们串联起来了。

这些事无不和布有关,布就成了贯穿全文的一条主线。

第一件事

第二件事

女孩子给“我” 做袜子,用的是布,她这布是纺线换来的。后来“我”帮她父亲贩枣子赚了钱,给她买了织布机,她学会了织布。

八年后,“我”见到她爸爸穿的还是土布,于是想起当年的许多事,并打算买些“洋布”送给她家。而她爸爸又希望多买点红布和黄布,做一面国旗。

你发现这篇课文的线索了吗?有感情地读一读,说一说。

找出课文中描写阜平环境的句子,概括阜平地区的环境特点及其作用。

阜平土地很少,山上都是黑石头,雨水很多很暴。

石头多、暴雨多。

阜平山区

阜平的农民没见过大的地块,他们所有的,只像炕台那样大,或是像锅台那样大的一块土地。在这小小的、不规整的,有时是尖形的,有时是半圆形的,有时是梯形的小块土地上,他们费尽心思,全力经营。他们用石块垒起,用泥土包住,在边沿栽上枣树,在中间种上玉黍。

土地贫瘠

阜平梯田

阜平的天气冷、山地不容易见到太阳。那里不种棉花,我刚到那里的时候,老大娘们手里搓着线锤。很多活计用麻代线,连袜底也是用麻纳的。

天气寒冷,光照少。

麻纳袜底

我每天到河边去洗脸,河里结了冰,我蹬在冰冻的石头上,把冰砸破,浸湿毛巾,等我擦完脸,毛巾也就冻挺了。

以上对于阜平地区的环境描写,既见冀中人民的生活艰辛,也见冀中人民的勤劳智慧,还见冀中人民勇于奉献和牺牲的高尚品德。

天气极其寒冷。

分角色朗读在河边相遇相识段落(第7—40段),然后用一个词展现妞儿在各种情绪或态度中表现出的性格特点。

妞儿:

我:

恼怒

愤怒

找茬

心平气和

哭笑不得

调侃

关心

感动

泼辣

娇蛮

淘气

善良

“菜是下口的东西呀!你在上流洗脸洗屁股,为什么不脏?”

表现妞儿心直口快、泼辣,甚至带有点儿野性。

“那是假话吗?你们一个饭缸子,也盛饭,也盛菜,也洗脸,也洗脚,也喝水,也尿泡,那是讲卫生吗?”

貌似责问,其实是希望“我”不要客气,这更能反应出密切的军民鱼水情。

讨论:赏析“妞儿” 的人物形象。

“够给我买张织布机子了!这一趟,你们在曲阳给我买架织布机子回来吧!”

表现了妞儿对新鲜事物的渴望,也说明了她的勤劳干练。

妞儿的几处“笑”:

她笑着用两手在冷水里刨抓。

把菜篮浸进水里,把两手插在袄襟底下取暖,望着我笑了。

说着就笑得弯下腰去。

表现了妞儿的天真爽朗。

“占了北平,我们就有洋布穿,就一切齐备!”女孩子接下去,笑了。

除了上述几处语言描写之外,课文还有哪些方法来表现妞儿的形象?

关于妞儿的几件小事:

妞儿给“我”做袜子(致使妞儿的父亲没有袜子穿)

妞儿给“我”做好吃的(引起妞儿的父亲跟着“沾光”的议论)

表现了妞儿的质朴善良。

上节课我们重点理解了文章内容,分析了阜平的自然环境以及妞儿的人物形象。这节课让我们再次走进课文,一起来分析一下本文的写作特点及所要表达的主题。

“不会求人做一双?”

“不会买一双?”

“不穿袜子,脚不冷吗?也是卫生吗?”

“说什么?”

“光着脚打下去吗?”

1.在第29—39段的对话中,女孩的表达方式有什么特点?有何效果?

女孩表达方式的核心是反问。

这些似乎突然却合乎情理的发问,写出了女孩的聪明伶俐、热心精细。女孩将细心关注一位陌生战士的具体生活这一敏感的问题,巧妙地变成反问形式,把自己的主动关切一步步变为战士的主动求助。

2.第49、50段中,白发大娘说妞儿“不会说话”,而“我”则说她“很会说话”白发大娘的话是否全为批评,“我”的话是否全为赞扬 ?

白发大娘的话不全为批评,“我”的话不全为赞扬。结合上文看,白发大娘是指妞儿会取笑、调侃客人,不礼貌,同时也包含对孙女淘气、率真、灵慧性格的喜爱。而“我”紧接着说她“很会说话”,是在领教了女孩子的伶牙俐齿后对她的一种评价,主要是肯定、赞扬她灵慧、心善,善于表达对部队的热情,创造融洽交流的氛围。

3.女主人公从头到尾都没有名字,只是用了父亲给她的称呼“妞儿”,为什么?

“妞儿”是极为普通的称呼,几乎可以用在所有女孩子身上。这是孙犁小说中常用的手法,说明这个或这些美丽动人的人物只是冀中地区千百万美丽动人的人民代表的缩影,但她或她们有绝不是一个“集合概念”,而是一个或一些有着丰满形象的人物,是敌后抗战抗日军民中女性群像的真实写照。

4.从描写手法的角度对第 84 段“我”送布这一情节进行赏析。

侧面描写。女孩子送“我”袜子,多年后“我”回以时兴布料,从侧面衬托出“我”与这家人的交情之深,再次突出了军民之间的深情厚谊。

5.分析课文结尾段的作用。

简单交代了女孩子的现状,再次点明她好学要强的性格,这也是“我”怀念她的原因。

6.分析《山地回忆》这篇课文的艺术特色。

小说以回忆的方式叙述故事,故事的回忆从阜平乡下来的农民代表的穿着引发,回忆结束后又回到故事起点接续叙述。结尾部分写“我”同大伯到百货公司去买布,与开头写“我”买布的想法遥相呼应,这样写使小说的结构紧凑,首尾圆合。

体会课文清新自然的语言:

语言,尤其是对话,是孙犁创作中极为精心的方面。他的语言文字总是清新、明快、流畅,能描尽乡土生活的诗情画意,含蓄的情感又常真挚得深沉、浓郁,能表现出独特的文体美。缺少这些语言对话,便没有鲜明美好的人物形象,也没有这些动人的小说。

孙犁作品的一大特色是写“真善美”,而不写“邪恶”。这和孙犁自己的创作理念是有关联的。在《关于<山地回忆>的回忆》中他写道:“我在写她们的时候,用的多是彩笔,热情地把她们推向阳光照射之下,春风吹拂之中在那可贵的艰苦岁月里,我和人民建立起来的感情,确是如此。我的职责,就是如实而又高昂浓重地把这种感情渲染出来。”在《山地回忆》中,这种情感在妞儿一家人都可以看到。因此,虽然孙犁没有写战争年代残酷的一面,但也绝不是“回避现实”,他要表达的感情是真实的。他写妞儿这个形象的“真善美”,其实是表达对人民美好品质的赞颂。

小说用第一人称回忆的笔法,扣住一个小物件——一双袜子展开故事,通过河边“争吵”、贩枣、买织布机等生活片段。生动地表现了在抗日战争艰难困苦的环境中建立起来的革命战士同人民群众的鱼水深情,以及人民群众对党、对国家的无限热爱,赞美了淳朴真挚的人情。

以小见大,寓意深刻。

课文将战争年代的艰苦生活与人民群众对和平、美好生活的向往紧密结合在一起。通过描述女孩子一家人纺线、贩枣等日常生活,展现了他们在物质条件极度匮乏的情况下,依然保持乐观、积极向上的生活态度。这些看似琐碎的日常细节,实际上是对整个民族在战争年代不屈不挠、艰苦奋斗精神的生动写照。

语言朴素清新。

文章没有堆砌华丽的辞藻,而是用平易自然地文字,写出了人物的内在美,并通过对话从侧面来反映大的斗争,把残酷的战争写得看似平淡却蕴含深情。

山地回忆

现在

“我”送他们布

大伯想要黄布做张国旗

回忆

女孩子给“我”做布袜子

“我”帮忙卖枣

女孩子买了织布机

袜子被水冲走

浓浓军民鱼水情

山地回忆

晋察冀军区司令部旧址

凡人点点微光,汇聚灿烂星河。每一个平凡的人,都会书写一段不平凡的历程,在人类历史的长河中翻腾起朵朵浪花。

今天,让我们跟随著名作家孙犁先生,走进《山地回忆》,看那个战火年代带给我们怎样的一段历史记忆。

1.把握小说结构,概括故事情节。

2.通过人物语言描写把握小说中“妞儿”的形象特点。(重点)

3.把握小说作者质朴的语言却饱含深情的特点。(重点)

原名孙树勋,河北安平人,现代小说家,散文家。“荷花淀派”创立者。

1939年起开始小说创作,著有短篇小说集《荷花淀》《芦花荡》《嘱咐》《采蒲台》,后汇集于《白洋淀纪事》。中篇小说《铁木前传》《村歌》,长篇小说《风云初纪》等。

孙犁 (1913—2002)

1937年,日本侵华战争全面爆发,中国人民团结一致,众志成城,在中国共产党的领导下共同抗日,并经过8年的抗战最终取得了伟大胜利。

在抗日战争中,中国共产党领导的武装军队与人民结下了深厚的情谊,这篇小说是孙犁根据自身的生活经历写成的,通过“我”和“小姑娘”往事的回忆,再现了革命战争年代党领导的人民军队与山地人民建立起来的鱼水情谊。

diàn

shǔ

òu

jīn

luò

cái

biě

qì

lǐng

yíng

土靛

玉黍

沤

袄襟

被摞

剪裁

瘪

碛口

爬山越岭

盈余

包袱

fu

激荡

jī dàng

【玉黍】

【挂火】

【沤】

【踢倒山】

玉米。

方言,恼火、生气。

长时间浸泡,使起变化。

一种头部很结实的布鞋。

【被摞】

【陪送】

叠好的杯子。

娘家给新娘准备的嫁妆。

段落 分析

第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

快速浏览课文,把握小说情节:

1—4

5—41

42—82

83—88

故事的开端。写“我”与女孩子在河边相遇、相识。

故事的结尾。写“我”对山地生活的怀念和妞儿一家现在的生活状态。

故事的缘起。由见到故人引起对过去生活的回忆。

故事的发展。写“我”与女孩子一家的交往和培养起来的深厚情谊。

从叙事的结构来看,课文像汉堡包一样,把买布一事从中间劈开,放在文章首尾,而把内容最丰富的做袜子一事夹在中间。

买布一事本身是顺叙,做袜子相对买布的前一部分是倒叙;相对买布的前后两部分,又是插叙。

课文作这种安排,是为了首尾呼应,结构紧凑,自然圆合,也使叙事顺序有所变化,避免平板单调。

倒叙的写法,一方面给人特别真实亲切的感受,凸现出作品的现实主义传统,另一方面,也巧妙地烘托出当年的半块布头、一双袜子的深情。

课文的结构有什么特点?带着问题再读课文,思考回答。

《山地回忆》写了两件事,这里的线索是“布”。

两件事相隔八年,一在农村一在城市,用布把它们串联起来了。

这些事无不和布有关,布就成了贯穿全文的一条主线。

第一件事

第二件事

女孩子给“我” 做袜子,用的是布,她这布是纺线换来的。后来“我”帮她父亲贩枣子赚了钱,给她买了织布机,她学会了织布。

八年后,“我”见到她爸爸穿的还是土布,于是想起当年的许多事,并打算买些“洋布”送给她家。而她爸爸又希望多买点红布和黄布,做一面国旗。

你发现这篇课文的线索了吗?有感情地读一读,说一说。

找出课文中描写阜平环境的句子,概括阜平地区的环境特点及其作用。

阜平土地很少,山上都是黑石头,雨水很多很暴。

石头多、暴雨多。

阜平山区

阜平的农民没见过大的地块,他们所有的,只像炕台那样大,或是像锅台那样大的一块土地。在这小小的、不规整的,有时是尖形的,有时是半圆形的,有时是梯形的小块土地上,他们费尽心思,全力经营。他们用石块垒起,用泥土包住,在边沿栽上枣树,在中间种上玉黍。

土地贫瘠

阜平梯田

阜平的天气冷、山地不容易见到太阳。那里不种棉花,我刚到那里的时候,老大娘们手里搓着线锤。很多活计用麻代线,连袜底也是用麻纳的。

天气寒冷,光照少。

麻纳袜底

我每天到河边去洗脸,河里结了冰,我蹬在冰冻的石头上,把冰砸破,浸湿毛巾,等我擦完脸,毛巾也就冻挺了。

以上对于阜平地区的环境描写,既见冀中人民的生活艰辛,也见冀中人民的勤劳智慧,还见冀中人民勇于奉献和牺牲的高尚品德。

天气极其寒冷。

分角色朗读在河边相遇相识段落(第7—40段),然后用一个词展现妞儿在各种情绪或态度中表现出的性格特点。

妞儿:

我:

恼怒

愤怒

找茬

心平气和

哭笑不得

调侃

关心

感动

泼辣

娇蛮

淘气

善良

“菜是下口的东西呀!你在上流洗脸洗屁股,为什么不脏?”

表现妞儿心直口快、泼辣,甚至带有点儿野性。

“那是假话吗?你们一个饭缸子,也盛饭,也盛菜,也洗脸,也洗脚,也喝水,也尿泡,那是讲卫生吗?”

貌似责问,其实是希望“我”不要客气,这更能反应出密切的军民鱼水情。

讨论:赏析“妞儿” 的人物形象。

“够给我买张织布机子了!这一趟,你们在曲阳给我买架织布机子回来吧!”

表现了妞儿对新鲜事物的渴望,也说明了她的勤劳干练。

妞儿的几处“笑”:

她笑着用两手在冷水里刨抓。

把菜篮浸进水里,把两手插在袄襟底下取暖,望着我笑了。

说着就笑得弯下腰去。

表现了妞儿的天真爽朗。

“占了北平,我们就有洋布穿,就一切齐备!”女孩子接下去,笑了。

除了上述几处语言描写之外,课文还有哪些方法来表现妞儿的形象?

关于妞儿的几件小事:

妞儿给“我”做袜子(致使妞儿的父亲没有袜子穿)

妞儿给“我”做好吃的(引起妞儿的父亲跟着“沾光”的议论)

表现了妞儿的质朴善良。

上节课我们重点理解了文章内容,分析了阜平的自然环境以及妞儿的人物形象。这节课让我们再次走进课文,一起来分析一下本文的写作特点及所要表达的主题。

“不会求人做一双?”

“不会买一双?”

“不穿袜子,脚不冷吗?也是卫生吗?”

“说什么?”

“光着脚打下去吗?”

1.在第29—39段的对话中,女孩的表达方式有什么特点?有何效果?

女孩表达方式的核心是反问。

这些似乎突然却合乎情理的发问,写出了女孩的聪明伶俐、热心精细。女孩将细心关注一位陌生战士的具体生活这一敏感的问题,巧妙地变成反问形式,把自己的主动关切一步步变为战士的主动求助。

2.第49、50段中,白发大娘说妞儿“不会说话”,而“我”则说她“很会说话”白发大娘的话是否全为批评,“我”的话是否全为赞扬 ?

白发大娘的话不全为批评,“我”的话不全为赞扬。结合上文看,白发大娘是指妞儿会取笑、调侃客人,不礼貌,同时也包含对孙女淘气、率真、灵慧性格的喜爱。而“我”紧接着说她“很会说话”,是在领教了女孩子的伶牙俐齿后对她的一种评价,主要是肯定、赞扬她灵慧、心善,善于表达对部队的热情,创造融洽交流的氛围。

3.女主人公从头到尾都没有名字,只是用了父亲给她的称呼“妞儿”,为什么?

“妞儿”是极为普通的称呼,几乎可以用在所有女孩子身上。这是孙犁小说中常用的手法,说明这个或这些美丽动人的人物只是冀中地区千百万美丽动人的人民代表的缩影,但她或她们有绝不是一个“集合概念”,而是一个或一些有着丰满形象的人物,是敌后抗战抗日军民中女性群像的真实写照。

4.从描写手法的角度对第 84 段“我”送布这一情节进行赏析。

侧面描写。女孩子送“我”袜子,多年后“我”回以时兴布料,从侧面衬托出“我”与这家人的交情之深,再次突出了军民之间的深情厚谊。

5.分析课文结尾段的作用。

简单交代了女孩子的现状,再次点明她好学要强的性格,这也是“我”怀念她的原因。

6.分析《山地回忆》这篇课文的艺术特色。

小说以回忆的方式叙述故事,故事的回忆从阜平乡下来的农民代表的穿着引发,回忆结束后又回到故事起点接续叙述。结尾部分写“我”同大伯到百货公司去买布,与开头写“我”买布的想法遥相呼应,这样写使小说的结构紧凑,首尾圆合。

体会课文清新自然的语言:

语言,尤其是对话,是孙犁创作中极为精心的方面。他的语言文字总是清新、明快、流畅,能描尽乡土生活的诗情画意,含蓄的情感又常真挚得深沉、浓郁,能表现出独特的文体美。缺少这些语言对话,便没有鲜明美好的人物形象,也没有这些动人的小说。

孙犁作品的一大特色是写“真善美”,而不写“邪恶”。这和孙犁自己的创作理念是有关联的。在《关于<山地回忆>的回忆》中他写道:“我在写她们的时候,用的多是彩笔,热情地把她们推向阳光照射之下,春风吹拂之中在那可贵的艰苦岁月里,我和人民建立起来的感情,确是如此。我的职责,就是如实而又高昂浓重地把这种感情渲染出来。”在《山地回忆》中,这种情感在妞儿一家人都可以看到。因此,虽然孙犁没有写战争年代残酷的一面,但也绝不是“回避现实”,他要表达的感情是真实的。他写妞儿这个形象的“真善美”,其实是表达对人民美好品质的赞颂。

小说用第一人称回忆的笔法,扣住一个小物件——一双袜子展开故事,通过河边“争吵”、贩枣、买织布机等生活片段。生动地表现了在抗日战争艰难困苦的环境中建立起来的革命战士同人民群众的鱼水深情,以及人民群众对党、对国家的无限热爱,赞美了淳朴真挚的人情。

以小见大,寓意深刻。

课文将战争年代的艰苦生活与人民群众对和平、美好生活的向往紧密结合在一起。通过描述女孩子一家人纺线、贩枣等日常生活,展现了他们在物质条件极度匮乏的情况下,依然保持乐观、积极向上的生活态度。这些看似琐碎的日常细节,实际上是对整个民族在战争年代不屈不挠、艰苦奋斗精神的生动写照。

语言朴素清新。

文章没有堆砌华丽的辞藻,而是用平易自然地文字,写出了人物的内在美,并通过对话从侧面来反映大的斗争,把残酷的战争写得看似平淡却蕴含深情。

山地回忆

现在

“我”送他们布

大伯想要黄布做张国旗

回忆

女孩子给“我”做布袜子

“我”帮忙卖枣

女孩子买了织布机

袜子被水冲走

浓浓军民鱼水情

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读