2025届高考语文二轮复习:小说阅读——历史小说 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文二轮复习:小说阅读——历史小说 课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 394.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-14 15:09:50 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第一板块 补弱增分学案

专题一 文言文阅读——文意理解阅读

小说阅读——历史小说

[训练要语]

历史小说的文本特征

(1)历史性:指大的历史事实、主要矛盾、人物命运都必须符合历史,不能对历史人物的命运进行臆造和歪曲。

(2)虚构性:指适当的艺术夸张和必要的矛盾集中,使人物形象更为丰满,并对人物进行符合本身和时代背景的艺术加工。合理安排“历史”与“虚构”,可以艺术地再现一定历史时期的社会生活面貌,揭示历史发展的必然趋势,使读者从中了解历史并受到启示。

(3)现实性:指它的写作不仅应有历史资料价值,更重要的在于它可以为后人提供某种借鉴,为现实生活服务。

[跟踪训练]

一、(2024·沧州预测)阅读下面的文字,完成后面的题目。(16分)

积微政略(节选)

孙皓晖

年青的秦王在那道合抱粗的石柱前整整站了一日,偌大东偏殿静如幽谷。

石柱上新刻了一篇文字。这也是王城大大小小不知多少石柱木柱中,唯一被刻字的一道大柱。字是李斯所写,笔势秀骨峻拔,将笔画最繁的秦篆架构得法度森严汪洋嵯峨,令人不得不惊叹世间文字竟有如此灵慧阳刚之美境!然则,年青的秦王所瞩目者,却不是文字之美。他对字写得如何向无感觉,只知道李斯的字人人赞许,好在何处,他实在不知所以。他之所以久久钉在石柱之下,是对这篇文字涌流出的别样感慨。

积微,月不胜日,时不胜月,岁不胜时。凡人好傲慢小事,大事至,然后兴之务之。如是,则常不胜夫敦比于小事者矣!何也?小事之至也数,其悬日也博,其为积也大。大事之至也希,其悬日也浅,其为积也小。故善日者王,善时者霸,补漏者危,大荒者亡!故,王者敬日,霸者敬时,仅存之国危而后戚之。亡国至亡而后知亡,至死而后知死,亡国之祸败,不可胜悔也。霸者之善著也,可以时托也。王者之功名,不可胜日志也。财物货宝以大为重,政教功名者反是,能积微者速成。诗曰:“德如毛,民鲜能克举之。”此之谓也。

嬴政读过《荀子》的若干流传篇章,却从来没有读过如此一篇。

那夜书房小宴,当李斯第一次铿锵念完这段话,并将这段话作为他入主中枢后第一次提出的为政方略之根基时,嬴政愣怔良久,一句话也没说。那场小宴,是在王绾与李斯历经三日忙碌顺利交接后的当晚举行的,是年青的秦王为新老两位中枢大臣特意安排的开局宴。主旨只有一个:期盼新丞相王绾与新长史李斯在冬日预为铺排,来春大展手脚。酒过数巡,诸般事务禀报叮嘱完毕,嬴政笑问一句:“庙堂大柱俱为新锐,两卿各主大局,来年新政方略,敢请两位教我。”王绾历来老成持重,那夜却是赳赳勃发,置爵慨然道:“君上亲政,虚数五年,纠缠国中琐细政事太多,以致大秦迟迟不能东出,国人暮气多生。而今荒旱饥馑已过,庙堂内政亦整肃理顺,来年便当大出关东,做他几件令天下变色的大事,震慑山东六国,长我秦人志气!”嬴政奋然拍案:“好!五年憋闷,日日国中琐事纠缠,嬴政早欲大展手脚!两位但说,从何处入手!”王绾红着酒脸昂昂道:“唯其心志立定,或大军出动,或邦交斡旋,事务谋划好说!”嬴政大笑一阵,突然发现李斯一直没说话,眉宇间似乎还隐隐有忧虑之相,不禁揶揄:“先生新入中枢,莫非怕嬴政不好相与乎!”

“臣所忧者,王有急功之心也。”李斯坦然地看着嬴政。

“先生何意?欲做大事便是急功?”议政论事,嬴政从来率直不计君臣。

“臣所忧者,王之见识有差也。”李斯很平静。

“怪亦哉!何差之有?”嬴政一旦认真,那双特有的细眼分外凌厉。

“长史,你不明不白究竟要说甚?”王绾显然有些不悦。

“臣启君上。”李斯没有理会王绾,一拱手径直说了下去,“强国富民一天下,世间最大功业也。欲成此千秋功业,寻常人皆以为,办好大事是根基所在。其实不然,大功业之根基,恰恰在于认真妥当地做好每件小事。臣所谓君上见识有差,便在于君上已经有不耐琐细之心,或者,君上对几年之间的邦国政务评判有差。此等见识弥漫开去,大秦功业之隐忧也。臣之所忧,唯在此处,岂有他哉!”

“大业以小事为本?未尝闻也!”王绾第一次拍案了。

“新说……先生说下去。”嬴政似乎捕捉到了一丝亮光。

“臣请念诵一文。”

嬴政点了点头,思绪还缠绕在李斯方才的新说中。

李斯咳嗽一声,竭力用略带楚音的雅言念诵了那篇短文。

嬴政默然良久。

“此文何典?”王绾皱起了眉头。

“我师荀子《强国篇》之一章。”

“怪也!大事不成王业,小事速成王业?这说得通吗?”王绾兀自嘟哝。

李斯很认真地回答了王绾的困惑:“丞相,此论主旨,非是说大事无关紧要,实是说小事最易为人轻慢疏忽。对于庙堂君臣,大事者何?征伐也,盟约也,灭国也,变法也,靖乱也。凡此大事,少而又少,甚或许多君主一生不能遇到一件。小事者何?法令推行、整饬吏治、批处公文、治灾理民、整军经武、公平赏罚、巡视田农、修葺城防、奖励农工、激发士商、移风易俗、衣食起居等等。凡此小事日日在前,疏忽成习,必致荒政而根基虚空。其时大事一旦来临,必是临渴掘井应对匆匆,如何能以强国大邦之气象成功处置?是故,欲王天下,积微速成。不善小政而专欲大政者,至多成就小霸之业,不能一天下也!”

“依你所言,新局为政方略何在?”王绾又皱起了眉头。

嬴政没有说话,却猛然盯住了李斯,显然,这也是他要问的。

“五年之期,专务内政。”

“内政要旨何在?”

“整饬吏治,刷新秦国,仓廪丰饶,坚甲利兵。”

“而后?”

“东出函谷,势不可当,必一天下!”

嬴政肃然站起向李斯深深一躬:“敢请先生大笔,赐我积微篇章。”

次日午后,李斯在一幅绢帛上写成了那篇大论。嬴政立即吩咐赵高宣来尚坊令,遴选一名最好的石工,将这篇文字刻在了日常处置政务的东偏殿斜对王座的石柱上。嬴政特意为这篇大论取了个名目——事也政也,积微速成。柱石刻就,嬴政便钉在柱下不动了。

(节选自孙皓晖《大秦帝国》,标题为编者所加)

1.下面对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.年青的秦王嬴政关注的不是新长史李斯的书法如何精妙,而是李斯书写的关于治国的方略内容。

B.秦王嬴政之所以把荀子《强国篇》的一章刻写在石柱上,主要是因为他被文章斐然的文采折服。

C.王绾认为秦王嬴政亲政五年,国家已度过荒旱饥馑,内政也整肃理顺,应着眼全力东向大事。

D.李斯认为大功业之根基应以小事为本,轻慢疏忽小事,必致政荒而根基虚空,最终不能统一天下。

解析 B.“他被文章斐然的文采折服”错,最主要的原因是他被文章的观点折服。

B

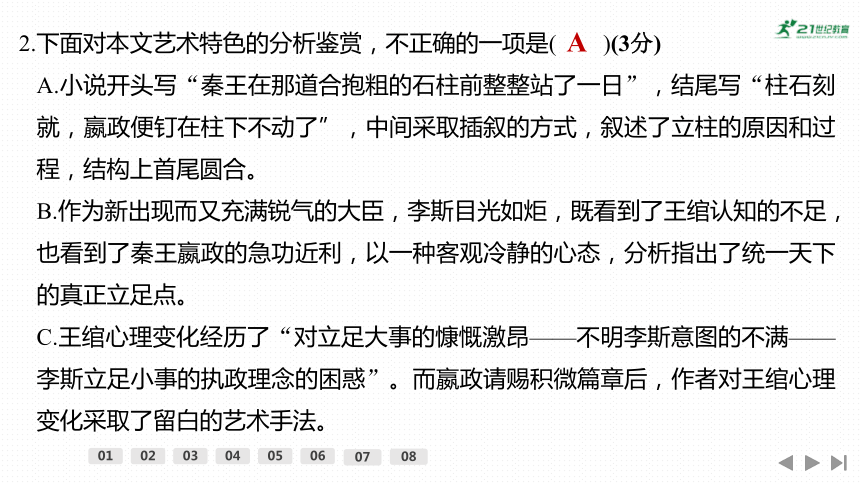

2.下面对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说开头写“秦王在那道合抱粗的石柱前整整站了一日”,结尾写“柱石刻就,嬴政便钉在柱下不动了”,中间采取插叙的方式,叙述了立柱的原因和过程,结构上首尾圆合。

B.作为新出现而又充满锐气的大臣,李斯目光如炬,既看到了王绾认知的不足,也看到了秦王嬴政的急功近利,以一种客观冷静的心态,分析指出了统一天下的真正立足点。

C.王绾心理变化经历了“对立足大事的慷慨激昂——不明李斯意图的不满——李斯立足小事的执政理念的困惑”。而嬴政请赐积微篇章后,作者对王绾心理变化采取了留白的艺术手法。

A

D.“整饬吏治,刷新秦国,仓廪丰饶,坚甲利兵。”李斯话语掷地有声,提出五年内专务内政的具体措施。“东出函谷,势不可当,必一天下!”则表现了李斯对秦国内政成效的信心。

解析 本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏的能力。A.“采取插叙的方式”错,小说采取的是倒叙的叙述方式。

3.有人说,先秦是一个热血的时代,人人都彰显着血性、豪气和张扬的生命力,彰显着中华民族的精神。请以小说中的嬴政为例,分析其身上表现出的血性、豪气和张扬的生命力。(4分)

解析 本题考查学生鉴赏作品的人物形象的能力。嬴政身上的血性、豪气和张扬的生命力主要体现在奋进图强,志在一统上。为此,他选用人才,从善如流,并且行动迅速。文中讲王绾与李斯历经三日忙碌顺利交接后的当晚,秦王为新老两位中枢大臣特意安排的开局宴,“主旨只有一个:……来春大展手脚”,表现了秦王大胆选拔人才,任用新锐大臣主政进行改革。秦王和李斯、王绾,商议国家大政方针,励志创新。李斯提出“整饬吏治,刷新秦国,仓廪丰饶,坚甲利兵”,目的是“东出函谷,势不可当,必一天下!”李斯的正确建议,

正合秦王心意。可见,秦王奋进图强,志在一统。文末说秦王请李斯赐他积微篇章,并立即吩咐最好的石工将这篇文字刻在了日常处置政务的东偏殿斜对王座的石柱上。他特意为这篇大论取了个名目——事也政也,积微速成,可见,荀子《强国篇》中的治国理论,嬴政欣然接受,并很快将此刻于斜对王座的石柱上,以便日日看。可见,秦王是一位从善如流、行动果敢决绝的君王。

答案 ①选拔人才,励志创新。秦王选拔新丞相王绾与新长史李斯,并为新老两位中枢大臣特意安排开局宴,期盼他们在冬日预为铺排,来春大展手脚。②奋进图强,志在一统。秦王所做一切,欲东出函谷,一统天下。③从善如流,果敢决绝。对于李斯的正确建议和荀子的治国理论,嬴政欣然接受,并很快将荀子的治国理论刻在了日常处置政务的东偏殿斜对王座的石柱上。

4.本篇小说的语言极具特色,请结合文本作简要的分析。(6分)

解析 本题考查学生对小说语言的分析鉴赏的能力。小说的语言包括作者的叙述语言和人物的对话语言。(1)叙述语言。孙皓晖作为陕西人,在他的《大秦帝国》中的用语表现出浓郁的西北特色。如“置爵慨然道:‘君上亲政,虚数……’此外,这篇小说的叙述语言还文白夹杂,如“王绾历来老成持重,那夜却是赳赳勃发,置爵慨然道……”。(2)人物语言。作者在刻画人物形象时对人物对话语言,也采取了文言句式,语言简短,形象地展现了人物的性格和心理。如文末秦王和李斯、王绾三人的对话:“依你所言,新局为政方略何在?”“内政要旨何在?”“整饬吏治,刷新秦国,仓廪丰饶,坚甲利兵”“而后?”“东出函谷,势不可当,必一天下!”“敢请先生大笔,赐我积微篇章”。

答案 (1)小说的叙述语言:①充满浓郁的西北地方特色;②文白两语运用自如,白话文让人读来不生涩,文言文又平添了客观感、厚重感。

(2)小说的人物语言:①典雅厚重,运用文言,句式简短;②人物的语言契合人物的身份,形象地表现了人物的性格特征和人物心理。

二、(2024重庆调研)阅读下面的文字,完成后面的题目。(16分)

一个王朝的挽幛

吴光辉

①一笔长横是风。一笔斜点是雨。一笔卧钩是泪。

1898年7月8日这一天,整个江南山景就如同一幅黑白相间的书法作品,被开除公职、遣送回乡后去祭祖的翁同龢,就一路悲伤地向着这幅作品深处跌跌撞撞而去。一片墨黑的天正下着细雨,刮着阴风。69岁的翁同龢早已脱下一品朝服,穿上一件玄色长袍,全身被阴风吹得瑟瑟发抖,雨水早已淋湿了他花白的头发。

②风黑。雾白。雨清。常熟虞山西麓祖坟四处的垂柳飘拂着无奈,祖坟前新插的白幡飘展着悲苦,白色纸钱在四处飘飞着惆怅,焚香的青烟从土坟前升腾起忧伤。白发玄衣的翁同龢还没走到父母的坟前就痛哭流涕起来:“父母大人呀,儿子不孝,对不起你们呀!”他是一路喊着哭着,踉踉跄跄地奔到坟前的。他流着泪在坟前祭桌上供上祭品,点烛烧纸,吹鼓手们也吹起了唢呐。一曲凄凄惨惨的苏南民间悲调便从坟间传出,呜呜啦啦,凄惨动人。

翁同龢跪倒在黑白相间的水墨山景里,跪倒在撕心裂肺的绝望中。③一夜的漫天阴雨随风扫过留下了点点愁苦,一夜的孤雁在林间盘旋留下了沙哑的长鸣,一夜的寒霜无声地洒落留下了一片揪心的惨痛,一夜的无边悲愁使翁同龢白了一尺胡须。悲苦。惆怅。绝望。这便是翁同龢挥毫写下的《祭祖》手札的情感由来了。这恐怕也是我翻开翁同龢的《松禅老人遗墨》,就感到从那一幅幅白纸墨迹的字里行间,流泻出无限的愤懑与忧伤的原因吧。

我觉得那本在他去世后出版,现已发黄、陈旧斑驳的书法作品集,早已不是翁同龢削职为民、归隐山林时的艺术陶冶,而是一种封建知识分子理想破灭时的情感发泄,又是一种封建王朝从兴盛走向没落时的历史笔录,更是一种1894年甲午战争失败后的时代挽幛。渗透纸背的不仅仅是翁同龢晚年的墨迹,而更多的是翁同龢报国无门、忧国忧民的无限惆怅。

我不知道翁同龢是不是色盲,但他肯定将他的归隐地江苏常熟虞山那原本五颜六色的景物,全都精减成黑白照片似的图像,然后用他的书法思维,将这片远离县城的寂山静水,勾勒成黑白相间的波墨,从而写下了《黄昏犹作》《春江渌涨》等一幅又一幅书法佳作。他让眼前的世界全都变作笔下的黑白与线条,又让线条的墨色在白纸上化作一种无奈与叹息。同时,他还让世间的乖张狡猾全都变作笔下的朴拙敦厚,又让人世间的忠奸是非化作一种黑白强烈对比的独特形态。翁同龢就这样将自己在这书法的黑白世界里化作永恒。

我敢断言,翁同龢选择书法是他人生的一个必然,因为在书法的黑白世界里,他内心深处的这种非白即黑的思维方式,才得以充分表达,而他的人生又一步一步地迫使他选择了这种表达。然而,正是这种非白即黑的思维方式,成为大清王朝的国家悲剧和翁同龢的个人悲剧产生的一个重要思想根源。

翁同龢在甲午战败后积极参与戊戌变法,想通过变法来挽救国家的危亡。他私访康有为,随后又在光绪帝面前举荐“康有为之才过臣百倍,请皇上举国以听”,从而揭开了中国近代史上“百日维新”的序幕。然而,结果却是在“百日维新”的第四天,他就被以“言语狂悖,渐露跋扈”的罪名“开缺回籍”了。这恐怕便是这种非白即黑思维方式造成的结果了。正是这种非白即黑、非忠即奸、非好即坏的思维模式,让翁同龢这位两代帝师一下子由忠变奸,他也就逃脱不了削职为民、“交地方官严加管束”的下场,后来一大批维新人物也惨遭血腥镇压。

就是在这样的背景下,翁同龢黯然神伤地回到家乡常熟后的第二天,去翁氏墓园上坟祭祖。那里安葬着他的祖母、父母和兄嫂等亲人。翁同龢经历了开缺回籍,满怀着落魄伤感。这时,他长长地叹了一口气,朝祖坟深深地叩下头去,两行老泪不禁潸然而下。

④墨黑。纸白。泪浊。他当日挥毫写下手札一幅:“伏哭毕,默省获保首领从先人于地下幸矣,又省所以靖献吾君者皆尧舜之道,无骫骳之辞,尚不致贻羞先人也。”这就是我们后来看到的那幅《祭祖》墨迹了,他在字里行间给我们哭诉着一代精英忠心报国却被黜回乡的无限悲伤。

一笔长横是风。一笔斜点是雨。一笔卧钩是泪。

⑤1904年7月4日夜,江南山林,溽热烦闷,一片墨黑,唯有一盏枯灯随风摇曳,似翁同龢即将飘逝的生命。

弥留之际的翁同龢已经不能提笔,枯槁瘦弱,满脸愁苦,气若游丝。他自知大限已到,便断断续续地口占《绝别诗》:“六十年中事……伤心到盖棺……不将两行泪……轻与汝曹弹……”他气喘吁吁地说完最后一句,就再也克制不住,两行老泪纵横而下。经历一阵痛苦痉挛之后,他又以《论语》集句给自己撰了一副挽联:“朝闻道夕死可矣,今而后吾知免夫。”他睁着泪眼看着自己给自己撰写的挽幛,让人代笔高悬于堂前,白纸黑字,黑白分明,他这才仰天长叹一声,闭上了双眼,饮恨长逝。就这样,一代爱国老臣抱着无尽的幽怨和孤愤,从此长眠于江南虞山尚湖之间,长眠在大清国岌岌可危的命运里。

翁同龢就这样带着满腹怨恨离开了人世,也给后人留下了是非成败、功过忠奸的无数话题。他那绝笔的挽幛高悬在山间草堂里,也高悬在晚清王朝的天幕上。

然而,他给后人留下了《松禅老人遗墨》,也给中国书法史上留下了一座艺术高峰,更给晚清王朝走向最后灭亡写下了一个时代的挽幛。

(有删改)

5.下列对文本相关内容和艺术特色的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.文章第二段点明了时间、地点、人物及故事发生的背景,富有画面感,并为下文故事情节的展开作了铺垫。

B.书法世界的黑白决定了翁同龢内心深处的非白即黑的思维方式,这种思维方式也是造成他人生悲剧的重要根源之一。

C.文章重点描写了翁同龢“祭祖”和“临终”的场景,文笔细腻,情感饱满,表达了作者对历史的深刻感悟。

D.文章综合运用了描写、抒情、记叙、议论等多种表达方式,富有表现力和感染力,句式骈散结合,错落有致。

B

解析 B.“书法世界的黑白决定了翁同龢内心深处的非白即黑的思维方式”错,根据“因为在书法的黑白世界里,他内心深处的这种非白即黑的思维方式,才得以充分表达”,可知“翁同龢内心深处的非白即黑的思维方式”不是由“书法世界的黑白”决定的。

6.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.句子①运用了比喻的修辞手法,生动形象地写出了翁同龢的书法作品折射的他风雨沧桑的人生和内心的悲伤。

B.句子②和④都运用了白描的修辞手法,简洁传神,渲染了凄清的氛围,“雨清”和“泪浊”形成对比,使文章颇富张力。

C.句子③使用“阴雨”“孤雁”“寒霜”等意象,运用排比的修辞手法,突出了翁同龢内心的绝望和悲苦。

D.句子⑤长短结合,灵活多变,生动形象地写出了翁同龢生命的衰弱,紧承上文,也引出了下文对他弥留之际情景的描写。

D

解析 D.“紧承上文”错,句子⑤主要是对下文的“开启”。

7.文章是如何塑造翁同龢这一人物形象的?请结合文本简要分析。(4分)

解析 ①语言、肖像、动作等正面描写:如口占《绝别诗》时所说“六十年中事……伤心到盖棺……不将两行泪……轻与汝曹弹……”;祭祖时“玄色长袍”“瑟瑟发抖”“淋湿花白的头发”的穿着打扮和神态,“喊着哭着,踉踉跄跄”等动作,刻画出了翁同龢的落魄伤感。②环境烘托:用晚清王朝“甲午战败”“戊戌变法”“百日维新”等时代背景,突出翁同龢“报国无门、忧国忧民的无限惆怅”,展现其幽怨孤愤的人生悲剧色彩。③侧面衬托:如“他在字里行间给我们哭诉着一代精英忠心报国却被黜回乡的无限悲伤”,通过对人物的评价等侧面描写来衬托翁同龢“一代精英忠心报国”的形象,使人物形象更加鲜明。

答案 ①通过人物的语言、肖像、动作等正面描写塑造人物形象。如口占《绝别诗》,祭祖时的穿着打扮和神情,以及“踉踉跄跄”“跪倒”等动作,刻画了翁同龢落魄伤感的形象。②在特定环境中塑造人物。用晚清王朝的时代背景,突出翁同龢幽怨孤愤的人生悲剧色彩。③通过对人物的评价等侧面描写来塑造人物。如“一代精英忠心报国”等,使人物形象更加鲜明。

8.请从谋篇布局的角度,分析文章是如何用“书法”来统摄全文的。(6分)

解析 ①“书法”的含义:一方面指题目中的“挽幛”,同时也指文中提到的翁同龢“那一幅幅白纸墨迹”,是本文的核心意象。②主体情节:围绕“书法”(或“挽幛”),文章主要写了翁同龢“被开除公职、遣送回乡后去祭祖”的具体场景,以及临终的场景,并指出“翁同龢选择书法是他人生的一个必然”,揭示了翁同龢人生命运与书法之间的密切关系。③结尾:文章以翁同龢的书法作品《松禅老人遗墨》结尾,评价其是“书法史上留下的一座艺术高峰”,更是写给“晚清王朝走向最后灭亡的挽幛”,对翁同龢在书法艺术方面给予高度评价,同时呼应题目,升华主旨。

答案 ①“书法”既指题目中的“挽幛”,也指文中提到的翁同龢的多幅书法作品,是本文的核心意象;②围绕这一核心意象,重点写了翁同龢被贬回乡后祭祖、临终的场景,并揭示了翁同龢人生命运与书法之间的密切关系;③文章以“挽幛”和书法作品结尾,表达对翁同龢在书法艺术方面的高度评价,呼应题目,升华主旨。

本课结束

第一板块 补弱增分学案

专题一 文言文阅读——文意理解阅读

小说阅读——历史小说

[训练要语]

历史小说的文本特征

(1)历史性:指大的历史事实、主要矛盾、人物命运都必须符合历史,不能对历史人物的命运进行臆造和歪曲。

(2)虚构性:指适当的艺术夸张和必要的矛盾集中,使人物形象更为丰满,并对人物进行符合本身和时代背景的艺术加工。合理安排“历史”与“虚构”,可以艺术地再现一定历史时期的社会生活面貌,揭示历史发展的必然趋势,使读者从中了解历史并受到启示。

(3)现实性:指它的写作不仅应有历史资料价值,更重要的在于它可以为后人提供某种借鉴,为现实生活服务。

[跟踪训练]

一、(2024·沧州预测)阅读下面的文字,完成后面的题目。(16分)

积微政略(节选)

孙皓晖

年青的秦王在那道合抱粗的石柱前整整站了一日,偌大东偏殿静如幽谷。

石柱上新刻了一篇文字。这也是王城大大小小不知多少石柱木柱中,唯一被刻字的一道大柱。字是李斯所写,笔势秀骨峻拔,将笔画最繁的秦篆架构得法度森严汪洋嵯峨,令人不得不惊叹世间文字竟有如此灵慧阳刚之美境!然则,年青的秦王所瞩目者,却不是文字之美。他对字写得如何向无感觉,只知道李斯的字人人赞许,好在何处,他实在不知所以。他之所以久久钉在石柱之下,是对这篇文字涌流出的别样感慨。

积微,月不胜日,时不胜月,岁不胜时。凡人好傲慢小事,大事至,然后兴之务之。如是,则常不胜夫敦比于小事者矣!何也?小事之至也数,其悬日也博,其为积也大。大事之至也希,其悬日也浅,其为积也小。故善日者王,善时者霸,补漏者危,大荒者亡!故,王者敬日,霸者敬时,仅存之国危而后戚之。亡国至亡而后知亡,至死而后知死,亡国之祸败,不可胜悔也。霸者之善著也,可以时托也。王者之功名,不可胜日志也。财物货宝以大为重,政教功名者反是,能积微者速成。诗曰:“德如毛,民鲜能克举之。”此之谓也。

嬴政读过《荀子》的若干流传篇章,却从来没有读过如此一篇。

那夜书房小宴,当李斯第一次铿锵念完这段话,并将这段话作为他入主中枢后第一次提出的为政方略之根基时,嬴政愣怔良久,一句话也没说。那场小宴,是在王绾与李斯历经三日忙碌顺利交接后的当晚举行的,是年青的秦王为新老两位中枢大臣特意安排的开局宴。主旨只有一个:期盼新丞相王绾与新长史李斯在冬日预为铺排,来春大展手脚。酒过数巡,诸般事务禀报叮嘱完毕,嬴政笑问一句:“庙堂大柱俱为新锐,两卿各主大局,来年新政方略,敢请两位教我。”王绾历来老成持重,那夜却是赳赳勃发,置爵慨然道:“君上亲政,虚数五年,纠缠国中琐细政事太多,以致大秦迟迟不能东出,国人暮气多生。而今荒旱饥馑已过,庙堂内政亦整肃理顺,来年便当大出关东,做他几件令天下变色的大事,震慑山东六国,长我秦人志气!”嬴政奋然拍案:“好!五年憋闷,日日国中琐事纠缠,嬴政早欲大展手脚!两位但说,从何处入手!”王绾红着酒脸昂昂道:“唯其心志立定,或大军出动,或邦交斡旋,事务谋划好说!”嬴政大笑一阵,突然发现李斯一直没说话,眉宇间似乎还隐隐有忧虑之相,不禁揶揄:“先生新入中枢,莫非怕嬴政不好相与乎!”

“臣所忧者,王有急功之心也。”李斯坦然地看着嬴政。

“先生何意?欲做大事便是急功?”议政论事,嬴政从来率直不计君臣。

“臣所忧者,王之见识有差也。”李斯很平静。

“怪亦哉!何差之有?”嬴政一旦认真,那双特有的细眼分外凌厉。

“长史,你不明不白究竟要说甚?”王绾显然有些不悦。

“臣启君上。”李斯没有理会王绾,一拱手径直说了下去,“强国富民一天下,世间最大功业也。欲成此千秋功业,寻常人皆以为,办好大事是根基所在。其实不然,大功业之根基,恰恰在于认真妥当地做好每件小事。臣所谓君上见识有差,便在于君上已经有不耐琐细之心,或者,君上对几年之间的邦国政务评判有差。此等见识弥漫开去,大秦功业之隐忧也。臣之所忧,唯在此处,岂有他哉!”

“大业以小事为本?未尝闻也!”王绾第一次拍案了。

“新说……先生说下去。”嬴政似乎捕捉到了一丝亮光。

“臣请念诵一文。”

嬴政点了点头,思绪还缠绕在李斯方才的新说中。

李斯咳嗽一声,竭力用略带楚音的雅言念诵了那篇短文。

嬴政默然良久。

“此文何典?”王绾皱起了眉头。

“我师荀子《强国篇》之一章。”

“怪也!大事不成王业,小事速成王业?这说得通吗?”王绾兀自嘟哝。

李斯很认真地回答了王绾的困惑:“丞相,此论主旨,非是说大事无关紧要,实是说小事最易为人轻慢疏忽。对于庙堂君臣,大事者何?征伐也,盟约也,灭国也,变法也,靖乱也。凡此大事,少而又少,甚或许多君主一生不能遇到一件。小事者何?法令推行、整饬吏治、批处公文、治灾理民、整军经武、公平赏罚、巡视田农、修葺城防、奖励农工、激发士商、移风易俗、衣食起居等等。凡此小事日日在前,疏忽成习,必致荒政而根基虚空。其时大事一旦来临,必是临渴掘井应对匆匆,如何能以强国大邦之气象成功处置?是故,欲王天下,积微速成。不善小政而专欲大政者,至多成就小霸之业,不能一天下也!”

“依你所言,新局为政方略何在?”王绾又皱起了眉头。

嬴政没有说话,却猛然盯住了李斯,显然,这也是他要问的。

“五年之期,专务内政。”

“内政要旨何在?”

“整饬吏治,刷新秦国,仓廪丰饶,坚甲利兵。”

“而后?”

“东出函谷,势不可当,必一天下!”

嬴政肃然站起向李斯深深一躬:“敢请先生大笔,赐我积微篇章。”

次日午后,李斯在一幅绢帛上写成了那篇大论。嬴政立即吩咐赵高宣来尚坊令,遴选一名最好的石工,将这篇文字刻在了日常处置政务的东偏殿斜对王座的石柱上。嬴政特意为这篇大论取了个名目——事也政也,积微速成。柱石刻就,嬴政便钉在柱下不动了。

(节选自孙皓晖《大秦帝国》,标题为编者所加)

1.下面对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.年青的秦王嬴政关注的不是新长史李斯的书法如何精妙,而是李斯书写的关于治国的方略内容。

B.秦王嬴政之所以把荀子《强国篇》的一章刻写在石柱上,主要是因为他被文章斐然的文采折服。

C.王绾认为秦王嬴政亲政五年,国家已度过荒旱饥馑,内政也整肃理顺,应着眼全力东向大事。

D.李斯认为大功业之根基应以小事为本,轻慢疏忽小事,必致政荒而根基虚空,最终不能统一天下。

解析 B.“他被文章斐然的文采折服”错,最主要的原因是他被文章的观点折服。

B

2.下面对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说开头写“秦王在那道合抱粗的石柱前整整站了一日”,结尾写“柱石刻就,嬴政便钉在柱下不动了”,中间采取插叙的方式,叙述了立柱的原因和过程,结构上首尾圆合。

B.作为新出现而又充满锐气的大臣,李斯目光如炬,既看到了王绾认知的不足,也看到了秦王嬴政的急功近利,以一种客观冷静的心态,分析指出了统一天下的真正立足点。

C.王绾心理变化经历了“对立足大事的慷慨激昂——不明李斯意图的不满——李斯立足小事的执政理念的困惑”。而嬴政请赐积微篇章后,作者对王绾心理变化采取了留白的艺术手法。

A

D.“整饬吏治,刷新秦国,仓廪丰饶,坚甲利兵。”李斯话语掷地有声,提出五年内专务内政的具体措施。“东出函谷,势不可当,必一天下!”则表现了李斯对秦国内政成效的信心。

解析 本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏的能力。A.“采取插叙的方式”错,小说采取的是倒叙的叙述方式。

3.有人说,先秦是一个热血的时代,人人都彰显着血性、豪气和张扬的生命力,彰显着中华民族的精神。请以小说中的嬴政为例,分析其身上表现出的血性、豪气和张扬的生命力。(4分)

解析 本题考查学生鉴赏作品的人物形象的能力。嬴政身上的血性、豪气和张扬的生命力主要体现在奋进图强,志在一统上。为此,他选用人才,从善如流,并且行动迅速。文中讲王绾与李斯历经三日忙碌顺利交接后的当晚,秦王为新老两位中枢大臣特意安排的开局宴,“主旨只有一个:……来春大展手脚”,表现了秦王大胆选拔人才,任用新锐大臣主政进行改革。秦王和李斯、王绾,商议国家大政方针,励志创新。李斯提出“整饬吏治,刷新秦国,仓廪丰饶,坚甲利兵”,目的是“东出函谷,势不可当,必一天下!”李斯的正确建议,

正合秦王心意。可见,秦王奋进图强,志在一统。文末说秦王请李斯赐他积微篇章,并立即吩咐最好的石工将这篇文字刻在了日常处置政务的东偏殿斜对王座的石柱上。他特意为这篇大论取了个名目——事也政也,积微速成,可见,荀子《强国篇》中的治国理论,嬴政欣然接受,并很快将此刻于斜对王座的石柱上,以便日日看。可见,秦王是一位从善如流、行动果敢决绝的君王。

答案 ①选拔人才,励志创新。秦王选拔新丞相王绾与新长史李斯,并为新老两位中枢大臣特意安排开局宴,期盼他们在冬日预为铺排,来春大展手脚。②奋进图强,志在一统。秦王所做一切,欲东出函谷,一统天下。③从善如流,果敢决绝。对于李斯的正确建议和荀子的治国理论,嬴政欣然接受,并很快将荀子的治国理论刻在了日常处置政务的东偏殿斜对王座的石柱上。

4.本篇小说的语言极具特色,请结合文本作简要的分析。(6分)

解析 本题考查学生对小说语言的分析鉴赏的能力。小说的语言包括作者的叙述语言和人物的对话语言。(1)叙述语言。孙皓晖作为陕西人,在他的《大秦帝国》中的用语表现出浓郁的西北特色。如“置爵慨然道:‘君上亲政,虚数……’此外,这篇小说的叙述语言还文白夹杂,如“王绾历来老成持重,那夜却是赳赳勃发,置爵慨然道……”。(2)人物语言。作者在刻画人物形象时对人物对话语言,也采取了文言句式,语言简短,形象地展现了人物的性格和心理。如文末秦王和李斯、王绾三人的对话:“依你所言,新局为政方略何在?”“内政要旨何在?”“整饬吏治,刷新秦国,仓廪丰饶,坚甲利兵”“而后?”“东出函谷,势不可当,必一天下!”“敢请先生大笔,赐我积微篇章”。

答案 (1)小说的叙述语言:①充满浓郁的西北地方特色;②文白两语运用自如,白话文让人读来不生涩,文言文又平添了客观感、厚重感。

(2)小说的人物语言:①典雅厚重,运用文言,句式简短;②人物的语言契合人物的身份,形象地表现了人物的性格特征和人物心理。

二、(2024重庆调研)阅读下面的文字,完成后面的题目。(16分)

一个王朝的挽幛

吴光辉

①一笔长横是风。一笔斜点是雨。一笔卧钩是泪。

1898年7月8日这一天,整个江南山景就如同一幅黑白相间的书法作品,被开除公职、遣送回乡后去祭祖的翁同龢,就一路悲伤地向着这幅作品深处跌跌撞撞而去。一片墨黑的天正下着细雨,刮着阴风。69岁的翁同龢早已脱下一品朝服,穿上一件玄色长袍,全身被阴风吹得瑟瑟发抖,雨水早已淋湿了他花白的头发。

②风黑。雾白。雨清。常熟虞山西麓祖坟四处的垂柳飘拂着无奈,祖坟前新插的白幡飘展着悲苦,白色纸钱在四处飘飞着惆怅,焚香的青烟从土坟前升腾起忧伤。白发玄衣的翁同龢还没走到父母的坟前就痛哭流涕起来:“父母大人呀,儿子不孝,对不起你们呀!”他是一路喊着哭着,踉踉跄跄地奔到坟前的。他流着泪在坟前祭桌上供上祭品,点烛烧纸,吹鼓手们也吹起了唢呐。一曲凄凄惨惨的苏南民间悲调便从坟间传出,呜呜啦啦,凄惨动人。

翁同龢跪倒在黑白相间的水墨山景里,跪倒在撕心裂肺的绝望中。③一夜的漫天阴雨随风扫过留下了点点愁苦,一夜的孤雁在林间盘旋留下了沙哑的长鸣,一夜的寒霜无声地洒落留下了一片揪心的惨痛,一夜的无边悲愁使翁同龢白了一尺胡须。悲苦。惆怅。绝望。这便是翁同龢挥毫写下的《祭祖》手札的情感由来了。这恐怕也是我翻开翁同龢的《松禅老人遗墨》,就感到从那一幅幅白纸墨迹的字里行间,流泻出无限的愤懑与忧伤的原因吧。

我觉得那本在他去世后出版,现已发黄、陈旧斑驳的书法作品集,早已不是翁同龢削职为民、归隐山林时的艺术陶冶,而是一种封建知识分子理想破灭时的情感发泄,又是一种封建王朝从兴盛走向没落时的历史笔录,更是一种1894年甲午战争失败后的时代挽幛。渗透纸背的不仅仅是翁同龢晚年的墨迹,而更多的是翁同龢报国无门、忧国忧民的无限惆怅。

我不知道翁同龢是不是色盲,但他肯定将他的归隐地江苏常熟虞山那原本五颜六色的景物,全都精减成黑白照片似的图像,然后用他的书法思维,将这片远离县城的寂山静水,勾勒成黑白相间的波墨,从而写下了《黄昏犹作》《春江渌涨》等一幅又一幅书法佳作。他让眼前的世界全都变作笔下的黑白与线条,又让线条的墨色在白纸上化作一种无奈与叹息。同时,他还让世间的乖张狡猾全都变作笔下的朴拙敦厚,又让人世间的忠奸是非化作一种黑白强烈对比的独特形态。翁同龢就这样将自己在这书法的黑白世界里化作永恒。

我敢断言,翁同龢选择书法是他人生的一个必然,因为在书法的黑白世界里,他内心深处的这种非白即黑的思维方式,才得以充分表达,而他的人生又一步一步地迫使他选择了这种表达。然而,正是这种非白即黑的思维方式,成为大清王朝的国家悲剧和翁同龢的个人悲剧产生的一个重要思想根源。

翁同龢在甲午战败后积极参与戊戌变法,想通过变法来挽救国家的危亡。他私访康有为,随后又在光绪帝面前举荐“康有为之才过臣百倍,请皇上举国以听”,从而揭开了中国近代史上“百日维新”的序幕。然而,结果却是在“百日维新”的第四天,他就被以“言语狂悖,渐露跋扈”的罪名“开缺回籍”了。这恐怕便是这种非白即黑思维方式造成的结果了。正是这种非白即黑、非忠即奸、非好即坏的思维模式,让翁同龢这位两代帝师一下子由忠变奸,他也就逃脱不了削职为民、“交地方官严加管束”的下场,后来一大批维新人物也惨遭血腥镇压。

就是在这样的背景下,翁同龢黯然神伤地回到家乡常熟后的第二天,去翁氏墓园上坟祭祖。那里安葬着他的祖母、父母和兄嫂等亲人。翁同龢经历了开缺回籍,满怀着落魄伤感。这时,他长长地叹了一口气,朝祖坟深深地叩下头去,两行老泪不禁潸然而下。

④墨黑。纸白。泪浊。他当日挥毫写下手札一幅:“伏哭毕,默省获保首领从先人于地下幸矣,又省所以靖献吾君者皆尧舜之道,无骫骳之辞,尚不致贻羞先人也。”这就是我们后来看到的那幅《祭祖》墨迹了,他在字里行间给我们哭诉着一代精英忠心报国却被黜回乡的无限悲伤。

一笔长横是风。一笔斜点是雨。一笔卧钩是泪。

⑤1904年7月4日夜,江南山林,溽热烦闷,一片墨黑,唯有一盏枯灯随风摇曳,似翁同龢即将飘逝的生命。

弥留之际的翁同龢已经不能提笔,枯槁瘦弱,满脸愁苦,气若游丝。他自知大限已到,便断断续续地口占《绝别诗》:“六十年中事……伤心到盖棺……不将两行泪……轻与汝曹弹……”他气喘吁吁地说完最后一句,就再也克制不住,两行老泪纵横而下。经历一阵痛苦痉挛之后,他又以《论语》集句给自己撰了一副挽联:“朝闻道夕死可矣,今而后吾知免夫。”他睁着泪眼看着自己给自己撰写的挽幛,让人代笔高悬于堂前,白纸黑字,黑白分明,他这才仰天长叹一声,闭上了双眼,饮恨长逝。就这样,一代爱国老臣抱着无尽的幽怨和孤愤,从此长眠于江南虞山尚湖之间,长眠在大清国岌岌可危的命运里。

翁同龢就这样带着满腹怨恨离开了人世,也给后人留下了是非成败、功过忠奸的无数话题。他那绝笔的挽幛高悬在山间草堂里,也高悬在晚清王朝的天幕上。

然而,他给后人留下了《松禅老人遗墨》,也给中国书法史上留下了一座艺术高峰,更给晚清王朝走向最后灭亡写下了一个时代的挽幛。

(有删改)

5.下列对文本相关内容和艺术特色的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.文章第二段点明了时间、地点、人物及故事发生的背景,富有画面感,并为下文故事情节的展开作了铺垫。

B.书法世界的黑白决定了翁同龢内心深处的非白即黑的思维方式,这种思维方式也是造成他人生悲剧的重要根源之一。

C.文章重点描写了翁同龢“祭祖”和“临终”的场景,文笔细腻,情感饱满,表达了作者对历史的深刻感悟。

D.文章综合运用了描写、抒情、记叙、议论等多种表达方式,富有表现力和感染力,句式骈散结合,错落有致。

B

解析 B.“书法世界的黑白决定了翁同龢内心深处的非白即黑的思维方式”错,根据“因为在书法的黑白世界里,他内心深处的这种非白即黑的思维方式,才得以充分表达”,可知“翁同龢内心深处的非白即黑的思维方式”不是由“书法世界的黑白”决定的。

6.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.句子①运用了比喻的修辞手法,生动形象地写出了翁同龢的书法作品折射的他风雨沧桑的人生和内心的悲伤。

B.句子②和④都运用了白描的修辞手法,简洁传神,渲染了凄清的氛围,“雨清”和“泪浊”形成对比,使文章颇富张力。

C.句子③使用“阴雨”“孤雁”“寒霜”等意象,运用排比的修辞手法,突出了翁同龢内心的绝望和悲苦。

D.句子⑤长短结合,灵活多变,生动形象地写出了翁同龢生命的衰弱,紧承上文,也引出了下文对他弥留之际情景的描写。

D

解析 D.“紧承上文”错,句子⑤主要是对下文的“开启”。

7.文章是如何塑造翁同龢这一人物形象的?请结合文本简要分析。(4分)

解析 ①语言、肖像、动作等正面描写:如口占《绝别诗》时所说“六十年中事……伤心到盖棺……不将两行泪……轻与汝曹弹……”;祭祖时“玄色长袍”“瑟瑟发抖”“淋湿花白的头发”的穿着打扮和神态,“喊着哭着,踉踉跄跄”等动作,刻画出了翁同龢的落魄伤感。②环境烘托:用晚清王朝“甲午战败”“戊戌变法”“百日维新”等时代背景,突出翁同龢“报国无门、忧国忧民的无限惆怅”,展现其幽怨孤愤的人生悲剧色彩。③侧面衬托:如“他在字里行间给我们哭诉着一代精英忠心报国却被黜回乡的无限悲伤”,通过对人物的评价等侧面描写来衬托翁同龢“一代精英忠心报国”的形象,使人物形象更加鲜明。

答案 ①通过人物的语言、肖像、动作等正面描写塑造人物形象。如口占《绝别诗》,祭祖时的穿着打扮和神情,以及“踉踉跄跄”“跪倒”等动作,刻画了翁同龢落魄伤感的形象。②在特定环境中塑造人物。用晚清王朝的时代背景,突出翁同龢幽怨孤愤的人生悲剧色彩。③通过对人物的评价等侧面描写来塑造人物。如“一代精英忠心报国”等,使人物形象更加鲜明。

8.请从谋篇布局的角度,分析文章是如何用“书法”来统摄全文的。(6分)

解析 ①“书法”的含义:一方面指题目中的“挽幛”,同时也指文中提到的翁同龢“那一幅幅白纸墨迹”,是本文的核心意象。②主体情节:围绕“书法”(或“挽幛”),文章主要写了翁同龢“被开除公职、遣送回乡后去祭祖”的具体场景,以及临终的场景,并指出“翁同龢选择书法是他人生的一个必然”,揭示了翁同龢人生命运与书法之间的密切关系。③结尾:文章以翁同龢的书法作品《松禅老人遗墨》结尾,评价其是“书法史上留下的一座艺术高峰”,更是写给“晚清王朝走向最后灭亡的挽幛”,对翁同龢在书法艺术方面给予高度评价,同时呼应题目,升华主旨。

答案 ①“书法”既指题目中的“挽幛”,也指文中提到的翁同龢的多幅书法作品,是本文的核心意象;②围绕这一核心意象,重点写了翁同龢被贬回乡后祭祖、临终的场景,并揭示了翁同龢人生命运与书法之间的密切关系;③文章以“挽幛”和书法作品结尾,表达对翁同龢在书法艺术方面的高度评价,呼应题目,升华主旨。

本课结束