2025届高考语文二轮复习:主题——精准把握小说的主旨意蕴 课件(共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文二轮复习:主题——精准把握小说的主旨意蕴 课件(共65张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-14 15:14:37 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

主题——精准把握 小说的主旨意蕴

纠错目标:能够借助标题、形象、细节等,准确、全面把握小说的主旨意蕴。

一、探究小说主题的方法

(一)表现主题的常见形式

1.以小说主要人物的性格特点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美和假恶丑。

2.用故事的形式针砭时弊。

3.通过寓言,寄寓人生哲理。

4.虚构生活经历,反映人物生存状态和心理状态。

(二)挖掘主题的角度

1.从作者背景看。

2.从人物特征看。

3.从情节发展看。

4.从语言情感色彩看。

5.从整体倾向看。

(三)概括主题常用语

1.歌颂、赞扬、弘扬什么。

2.讽刺、批判、揭露、谴责什么。

3.对什么现象的反思,揭示什么人生道理,表达了什么情感。

二、解题突破点

1.整体阅读,宏观感受,把握作品思想内容,就等于抓住了探究的精髓。

2.注意标题和题材。标题是对文章的高度概括,有时就是小说线索,必须关注。

3.抓关键性语句。作品中主要人物的语言、行动,以及作者的评述、诠释的一些关键语句。抓住“文眼”就把握了探究的方向,所以小说中一些内涵丰富的语句,如意蕴丰富的哲理句、意味深长的双关句、生动可感的修辞句、观点鲜明的议论抒情句以及结构上起到重要作用的语句必须加以关注。

4.注意小说这一文体的特征,解读时紧扣三要素:人物、环境、情节。从小说的情节和人物形象入手剖析主题。

5.联系作品的时代背景(典型的社会环境描写)和作家的相关状况,认识人物形象的思想性格所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征——知人论世可以达到揭示小说主题的目的。

6.从小说的精巧构思中把握作品的主题。尤其是情节的突转、人物与人物的对比、欲扬先抑或欲抑先扬等手法。

根据要求组织语言表达:小说通过描述××故事情节,刻画了……,暗示了……,抒发了(呼吁)……

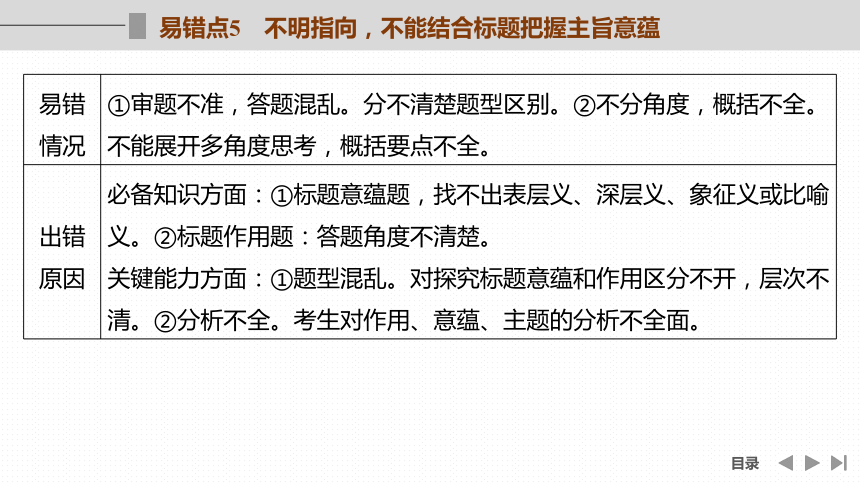

易错点5 不明指向,不能结合标题把握主旨意蕴

测评练案

目

录

易错情况 ①审题不准,答题混乱。分不清楚题型区别。②不分角度,概括不全。不能展开多角度思考,概括要点不全。

出错原因 必备知识方面:①标题意蕴题,找不出表层义、深层义、象征义或比喻义。②标题作用题:答题角度不清楚。

关键能力方面:①题型混乱。对探究标题意蕴和作用区分不开,层次不清。②分析不全。考生对作用、意蕴、主题的分析不全面。

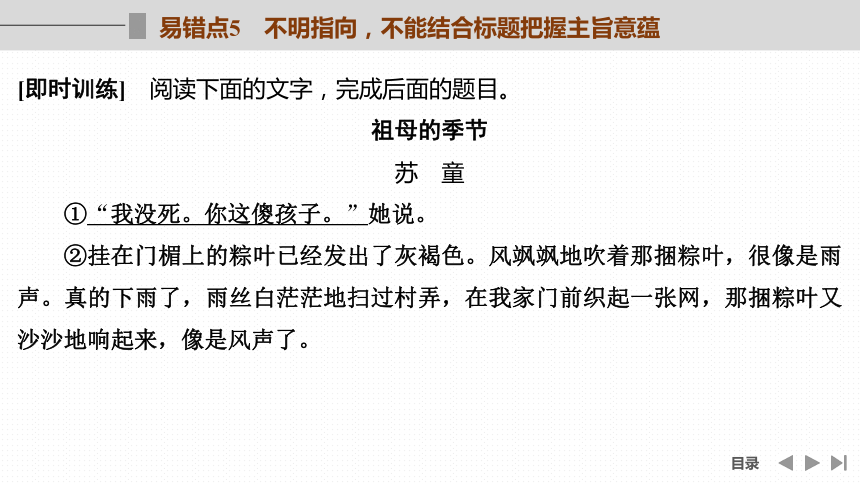

[即时训练] 阅读下面的文字,完成后面的题目。

祖母的季节

苏 童

①“我没死。你这傻孩子。”她说。

②挂在门楣上的粽叶已经发出了灰褐色。风飒飒地吹着那捆粽叶,很像是雨声。真的下雨了,雨丝白茫茫地扫过村弄,在我家门前织起一张网,那捆粽叶又沙沙地响起来,像是风声了。

③祖母天天坐在门槛上听雨,神态宁静而安详。那捆粽叶在门栏上轻轻摇晃着,被雨濡湿了,不再响了。那是去年秋天的事情,去年秋天是我祖母的弥留之际。

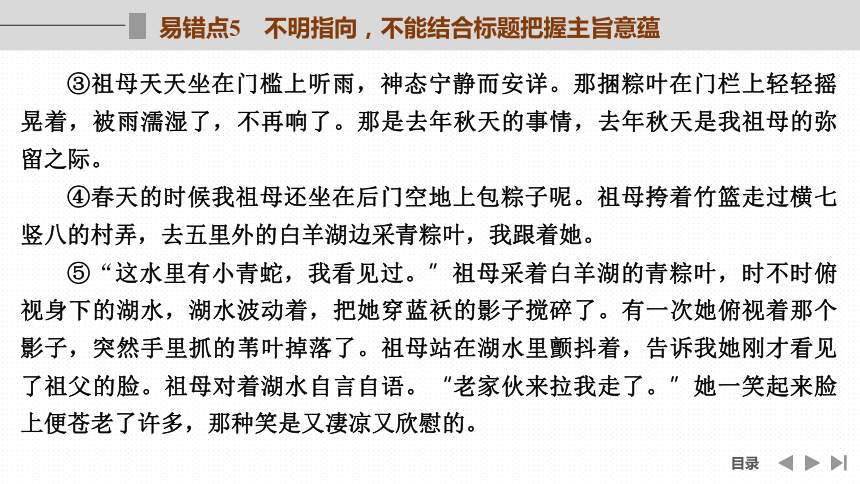

④春天的时候我祖母还坐在后门空地上包粽子呢。祖母挎着竹篮走过横七竖八的村弄,去五里外的白羊湖边采青粽叶,我跟着她。

⑤“这水里有小青蛇,我看见过。”祖母采着白羊湖的青粽叶,时不时俯视身下的湖水,湖水波动着,把她穿蓝袄的影子搅碎了。有一次她俯视着那个影子,突然手里抓的苇叶掉落了。祖母站在湖水里颤抖着,告诉我她刚才看见了祖父的脸。祖母对着湖水自言自语。“老家伙来拉我走了。”她一笑起来脸上便苍老了许多,那种笑是又凄凉又欣慰的。

⑥家里人猜祖母是看见了游过水下的小青蛇。我祖父属蛇,他跟我这么大的时候,村上人都喊他小蛇儿。他十七岁娶了我祖母,我祖母就成了“小蛇儿家里的”。

⑦“小蛇儿从前最能吃粽子,一顿能吃八个。”有一天村西的老寿爷踱过我家门前,看见了门楣上一捆捆的粽叶,这样对我父母亲说。

⑧我祖父也死于秋天。死于异乡异地一个叫石码头的地方。据说他是在新婚的五天后出走的,走了就没再回来。没人能知道其中的缘故,祖母守着他留下的老屋过日子,闭口不谈祖父的事。许多年了村里人还是喊我祖母“小蛇儿家里的”。有一年老寿爷跟着贩米船溯水而上,来到湖北一个码头上,遇见了我祖父。他正在码头的石阶上为一个瞎女人操琴卖唱。“你回去吧,你儿子会满村跑了。”老寿爷说。“不回去。”祖父喝白干喝得满脸通红,摇着头说,“出来了就不回去了。”后来祖父把他的二胡交给贩米船上的人带回家。

⑨我们家房梁上挂着祖父留下的二胡。我不知道祖母为什么要把它挂得那么高,谁也摸不着。有时候仰视房顶看见那把二胡,会觉得祖父就在蛇皮琴筒里审视他从前的家。有一年过年前,我母亲架了把梯子在老屋的房顶四周掸灰尘。她想找块布把那把二胡擦一擦,但是猛听见下面祖母惊恐的喊声:“凤英子,你不要动它。”那把二胡灰蒙蒙的,凝固在空中。

⑩去年秋天不是好季节,那没完没了的雨就下得不寻常。我祖母坐在门槛上凝视门楣上的旧粽叶,那些粽叶在风雨中摇摇晃晃。

“活不过这个冬天了。”我听见父亲对母亲说。

我看见祖母倚着木板门闭上眼睛,脸上的表情神秘而悠远。我过去轻轻摇了一下她瘦弱的身子,她没动,我紧张地喘着粗气,突然她微笑了,眼睛却仍然紧闭着。“我没死。你这傻孩子。”她说。

就是那个下雨的午后,祖母第一次让我去把房梁上的二胡取下来,就像过去让我到后门菜园拔小葱一样。可是我在梯子上向那把二胡靠近时,心止不住狂跳起来。多年的灰尘拂掉后,祖父留下的二胡被我抱在胸前。二胡在雨天的幽暗里泛出一种少见的红光来。我的手心很热,沁出汗水,总感到二胡的蛇皮筒里也是热的,有个小精灵在作怪。我没见过这种紫檀木二胡,琴筒那么大,蛇皮应该是蟒蛇的。摸摸两根琴柱,琴柱翘翘的,像水塘里结实的水牛角。我神色恍惚,听见祖母沉重的鼻息声围绕在四周。窗外雨还在下。

“刚才你看见他的脸了吗?”祖母问我。我摇头。也许在我伸手摘取那把二胡的时候,祖父的脸曾浮现在房梁下的一片幽暗之中。但我没有发现,我没有看见我的祖父。祖母闭着眼睛回忆着什么,脸上的红晕越来越深:“那老鬼天天跑到我梦里拉琴,拉得好听呢。”

有一个瞬间我感到紫檀木二胡在怀里躁动,听到了一阵陌生的琴声从蛇皮琴筒里涌出来,越过我和祖母的头顶,在茫茫的雨雾里穿行。我抓住了马尾琴弓。琴弓挺轻的,但是似乎有股力要把我的手弹回来。我的手支持不住了,突然感到从未有过的慌乱。“你这个傻孩子,你怎么不拉呢。”祖母焦灼起来,她猛地睁开眼睛,带着痛苦的神色凝视那只二胡。

在长长的秋天里,我在祖母留下的旧粽叶下面出出进进,总能闻到白羊湖边芦苇的清香,春天那个祖母的季节就浸润着这股清香。祖母的坟在白羊湖边。清明去扫墓的时候,母亲带着锡箔和纸钱,父亲却在臂弯里挟着祖父留下的那把二胡。

我祖父的紫檀木二胡被父亲点燃了。

我又茫然又恐惧地注视躺在火焰里的二胡,注视父亲被火光映红的肃穆的脸,他那双眼睛里此刻充满了紫檀木二胡奇怪的影子。我一下子忆起了多年来父亲仰视房梁的目光,那种我无法理解的目光,和祖父留下的二胡纠缠了多少年啊。母亲脸上有一种如释重负的神情,眼里却涌出泪水。

湖风从芦苇丛中穿出来,在空荡荡的滩地东碰西碰。我们面前的火焰久久不熄。在一片寂静中,我们听见那把二胡在火苗的吞噬下发出一阵沉闷的轰鸣,似乎有什么活物在琴筒里狠狠地撞击着。“是你爹的声音吗?”母亲的声音打着颤。“不,是娘的声音。”父亲庄严地回答。

当蛇皮琴筒发出清脆的开裂声时,我先看见了从琴筒里滚出来的金光闪闪的东西。那东西渡过火堆,渡过父母亲的身边,落在我的脚下。那是我祖母的金锁。

(有删改)

★(考查标题含义和作用、意蕴)小说以“祖母的季节”为题目,如何理解标题的含义和作用?请结合文本,谈谈自己的看法。(或:小说标题意蕴丰厚请结合全文赏析)

解析 这是一道理解文章题目的含义和分析题目作用的试题。题目的含义要结合文章的主旨来解释其表层义、深层义和象征义等,题目的作用要从结构作用、内容作用和表达作用等几个方面分析。答题关键词“标题的含义和作用”“结合文本”“谈自己的看法”。首先要理解这里的“季节”的含义,也就是它的内涵与外延。“季节”在本文主要指春秋两季,因为与祖母相关的故事都是发生在这两个季节,从深层来看,春秋又代表的一个轮回,即指季节的轮回,同时还指一个人的一生。理解了“季节”的含义后,接着分析为什么是“祖母的”,这就需要围绕着两个概念之间的关系来分析。

答案 含义:一是文中写到的祖母生活中的春季和秋季,主要指离开人世的秋季;一是祖母的一生。

作用:①组织情节,小说中的主要故事按照季节展开,祖母生活中的春季和秋季是明线,祖母的一生遭遇是暗线。②象征人物命运。祖母在春季等待,春天象征希望;祖母在秋季离开人世,秋季象征生命枯萎。③暗示小说主题。祖母的季节不是很好的季节,暗含作者对祖母的同情和对祖母的怀念。

【多练一点】

1.下列对本文相关内容和艺术特色的分析和鉴赏,最恰当的一项是( )

A.“她向每一个走过家门的村里人微笑,目光里也飘满了连绵的雨丝”采用了神态描写,除了表现出达观,还表现出对自己将不久于世的伤感。

B.小说以祖母的视角展开叙述,有利于展现人物形象,表现祖母的忠贞的爱情与悲苦的命运。

C.二胡在小说中有重要作用,在祖母心中,二胡是祖父的寄托;祖父让老寿爷将二胡带回,表明他对祖母爱情的忠贞。

D.小说靠情节取胜,作者坦陈直白地表情达意,如包粽子、金锁藏在二胡之中等情节曲折,语言明白易懂。

A

解析 B项错误,小说是以“我”的视角展开叙述的。C项前半部分正确,祖母珍视二胡,因为二胡是祖父让老寿爷带回的,在她心中,二胡就意味着祖父。但后一部分错误,祖父并没有对祖母有忠贞,他为一个瞎女人操琴卖唱,表明他背叛了祖母。D小说不靠情节取胜,作者不动声色地表情达意,如包粽子、金锁藏在二胡之中等都具有象征意义。

2.(考查人物性格特征)小说在刻画祖母这个形象时,突出了她的哪些性格特征?请简要分析。

解析 解答此题注意从小说的情节入手,通过对人物的语言、动作、心理等描写或其他的侧面描写进行分析总结。结合“我祖父也死于秋天。死于异乡异地一个叫石码头的地方。据说他是在新婚的五天后出走的,走了就没再回来”分析可知,祖母命运悲苦;结合“祖母守着他留下的老屋过日子,闭口不谈祖父的事”分析,祖母宽容;结合“后来祖父把他的二胡交给贩米船上的人带回家。从我记事起,那把二胡一直高高挂在一家人的头顶上”“当蛇皮琴筒发出清脆的开裂声时,我先看见了从琴筒里滚出来的金光闪闪的东西。那东西渡过火堆,渡过父母亲的身边,落在我的脚下。那是我祖母的金锁”分析可知,祖母忠贞;结合“祖母去五里外的白羊湖边采青粽叶,我跟着她”分析可知,祖母能干。

答案 ①吃苦。新婚的五天后,丈夫就出走了,她守着丈夫留下的老屋过日子。②宽容。她守着丈夫留下的老屋过日子,闭口不谈祖父的事,并没有责怪丈夫。③忠贞。她将丈夫让人带回的二胡高高挂在一家人的头顶上,她思念丈夫,有看到丈夫的幻觉,她将自己的金锁放在二胡之中,表明自己与丈夫永远在一起。

④愚昧。丈夫背叛了她,她却一直守在老屋里,即使丈夫死去,她仍然如此。

⑤能干。去五里外的白羊湖边采青粽叶,包粽子。

3.(考查构思作用)文章两次写到“我没死,你这傻孩子”,请分析其在构思中的作用。

解析 本题考查学生体会重要语句的丰富含意,品味描写手法的能力。开篇提及这句话,在中间提及“我看见祖母倚着木板门闭上眼睛,……眼睛却仍然紧闭着”可知,情节上前后呼应,使结构严谨紧凑。由原文“你这傻孩子”,寥寥数语,写出了祖母对“我”的安慰,有利于塑造人物形象,刻画了祖母慈爱、衰老的形象特点。此句是语言描写,这一细节,反复出现,给读者留下了深刻的印象,读之亲切感人,甚至让人潸然泪下。

答案 ①情节上前后呼应,使结构严谨紧凑。②有利于塑造人物形象,刻画了祖母慈爱、衰老的形象特点。③语言描写简洁生动,反复出现,给读者留下了深刻的印象,有强烈的感染力。

【类题链接】

1.“人物(形象)”类标题

(2019·江苏卷《表妹》)小说刻画了两个人物,作者以“表妹”为题,表达了哪些思想感情?

作者以“表妹”为题,表达了以下思想感情:赞扬了劳动之美,肯定了勤劳致富的观念,赞美了农村所蕴含的勃勃生机,讴歌了正在变革中的伟大时代。

2.(2017·浙江卷《一种美味》)“一种美味”有多重意蕴,试简要分析。

①在物质匮乏的年代,“鱼汤”,或仅仅是对“鱼汤”的渴望,便成了满足口腹之欲的一种“美味”。(本义)②围绕“鱼汤”的烹制,是一家人快乐、亲情和希望的酝酿,这种处于生活重负下的情感“美味”弥足珍贵。(比喻义)③在此过程中,“他”由天真懵懂到初通人事,是自我的一次重要发现与成长,更是能够滋养一生的特殊“美味”。(主旨义)

测评练案

(时间:40分钟 分数:32分)

一、(2024·黑龙江一模)阅读下面的文字,完成后面的题目。(16分)

千年古莲

万 宁

这些日子,郁澍在村里散步,走着走着,就走到麦家祠堂,也就是他和村人正在筹建的古罗村村史馆。他不是古罗村人,只因妻子蓝青林在这租了院子,在院前开了个叫“古罗旧事”的卖工艺品的店铺,巧的是租的房子正好是蓝青林外婆麦含芳小时候待过的房子。几个月前,他们把外婆接了过来。

早几天,一家人围着火炉烧水煮茶。外婆在一旁清理着她的一口黄色皮箱,她从里边的隔层找出一本纸相册。照片里有一张很特别,是一个青年,留着西式分头,穿着浅色西装,侧着身子,很严肃地站在麦家祠堂开满荷花的池塘边。

外婆拍着蓝青林:“这是我四叔麦加洪,我祖父讲他净做空事,他在日本学习植物学,特别痴迷古植物,最后好像去了美国,好多好多年没有联系了,怕是不在世上了。”

故事从外婆嘴里缓缓流出。

20世纪二十年代初,四叔在省会枫城洋人办的学堂念书,暑假时,他带回两位老师,一个美国人杰克西,一个日本人田边一郎,他们随他来看罗水湖上的悬棺。

他们晚上住在麦家,白天就驾着木船在罗水湖上勘察。

他们从绝壁悬崖上进到一个岩洞里,发现了古墓。一副棺材放在正中间,四周摆满坛坛罐罐,坛罐里除了装着五谷,还装了各种植物种子。四叔用布袋子装下几个坛罐,小心翼翼地怀抱了出来,其中一罐是黢黑的带壳莲子。

四叔从古墓里出来,对这些个种子陷入一种痴迷的状态,他足不出户,做着各种培植试验。他在莲子的外壳上钻一个小洞,或者用锉刀把莲子两头锉开一至两毫米,还将它们浸泡在清水里,他做梦都想这些莲子能够发芽。

四叔没有等到这些莲子发芽,就离开了古罗村。

他走了后,不再有人惦记水缸里的莲子。只是在一个初夏,四叔做梦都想着的莲子有了动静。它们在石缸里发芽,展叶,舒苞,开花,结籽。在那些个日子里,一波又一波的荷叶,舒展开来,亭亭玉立。一朵又一朵荷花,慢慢盛开,女神般迎风摇曳,它们在人们眼睛里美丽着,却又仅仅只是静静掠过。直至有一天,四叔从日本写信回来,问及石缸里的莲子是否发了芽。众人这才恍惚,一院子里的人惊讶起来,大家一致做证,这莲子发了芽开了花。

听说四叔在日本收到回信后,高兴得手舞足蹈,然后又痛哭流涕,他后悔自己没在古罗村,没有拍下照片,错过了这神话般的盛开。收到信的时候,正是寒冬腊月,还是夜晚。他捏着信一路狂奔,大声呼喊:“老师,老师,古莲子开花了。”

从房子里出来的田边一郎,站在屋檐下,很是恍惚,但他只有片刻的呆愣,便伸出双手,要看麦加洪手中的家信。

田边一郎是一位研究古植物的专家,当年,他也从古墓里带回一坛莲子,他没有培植,只是用专业的考古设备检测古莲子的年龄。检测的结果是这些莲子上千岁了。

千年的古莲子复活,开花结籽,这意味着什么呀?

外婆的四叔以一份加急电报惊扰了古罗村人。

他说,石缸里的荷花,是千年前的古莲子开的,要好好保护。长出来的莲子,要收集保存好,来年播种到水塘里,让这些荷花开遍古罗村。麦家祠堂前的池塘里,在那个时候也播种下这些千年前的古莲长出来的莲子。

郁澍听闻这个故事时,他完全惊呆了。

几天后,他站在麦家祠堂石坪前泮池中间的拱桥上,隆冬的凛冽使得他全身一哆嗦,哆嗦之中,他的眼睛忽然一闪:一望无际,竟是一片荷海。郁澍像被电击中了一般,忽然全身抖动!用麦加洪的故事,引出千年古莲!在古罗村的村史馆前辟出几十亩地来,种上这些千年古莲。

郁澍想早点回家,去听外婆再讲讲她这位在战火纷飞的年代潜心研究古植物的四叔。

外婆与赵妈在厨房里做着灌肠的扫尾工作,一到腊月,古罗村家家户户都开始忙乎起来,灶台上方,挂起了腊鱼腊肉腊鸡腊鸭腊鹅,每天烟熏火烤的。

这天晚上,忙了一天的外婆才在火塘边坐下:“我家都从简了,都没蒸酒,也没做米粿,不知祖宗会不会生气?”

“您的四叔会回来吗?”郁澍问着自己的心事。

外婆若有所思:“他会回来的。因为他的胞衣还在麦家大院厨房里的灶火旁,我母亲讲过,一个人不管去了哪,到最后他还是要回来取这件衣服。”

郁澍知道古罗村有个习俗,每家每户,房子无论怎样修缮,但厨房的灶台与地面是不能动的。因为灶台边的地底下,埋着家人的胞衣,只要是在这屋里出生的,他们的胞衣都会由族人存放在这。

凌晨过后,郁澍钻进被窝。忽然郁澍看见外婆的四叔,他说想看那片欲要开种的荷田,说着说着,他的脸竟成了一朵纯白色的荷花。

这年六月,古罗村举行了千年古莲乡村旅游节。村史馆大受欢迎,馆前拱桥下的泮池里,荷花气势恢宏地开出了千年前的时光味。有位神秘的嘉宾,带来他爷爷麦加洪的若干笔记,关于那年寻访古墓的,关于培植古莲的。他说这些纸片一直在波士顿他家楼阁上沉寂。只有放到村史馆,纸片上的每个字才会璀璨。郁澍却想,有这些纸片的到来,千年古莲就不是传说了。

(选自《小说月报》,有删改)

C

1.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.外婆由一张麦加洪站在开满荷花的池塘边的照片,开启了对千年古莲的故事的追述。

B.绝壁岩洞、悬棺古墓等一系列独特的地域性景致,为外婆讲述的故事增添了神秘色彩。

C.田边一郎觉得古莲子不可能复活,因此他没有进行培植,只是简单检测了古莲子的年龄。

D.麦加洪想让麦家祠堂前的池塘里长满千年古莲的愿望,最终被素未谋面的郁澍实现了。

解析 C.“田边一郎觉得古莲子不可能复活”错误,于文无据,文中只写到田边一郎没有培植古莲子,并未提及他不培植古莲子的原因。

D

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说以古罗村村史馆的筹建开头,以建成的村史馆大受欢迎结尾,这样设置使得小说首尾呼应,内容完整,结构严谨。

B.文中画横线的句子只问不答,引导读者深刻思考千年古莲子复活的价值和意义,从而有力地推动了小说意蕴的拓展。

C.小说运用梦境幻觉法对郁澍的心理进行描写,既表现了他筹建村史馆的尽心尽力,又表现了他对麦加洪的敬仰之情。

D.小说在现实情节和历史回忆的交替进行中展开,突破了时空的束缚,这使得麦加洪和外婆的人物形象更加立体完整。

解析 D.“这使得麦加洪和外婆的人物形象更加立体完整”错误,小说现实与回忆交织的叙事方式主要是凸显了麦加洪的人物形象,历史回忆中外婆并未出现。

3.小说结尾部分对古罗村埋胞衣习俗的介绍有何作用?请结合文本简要分析。

(4分)

解析 小说情节的作用,可以从情节本身、人物、主题等角度分析。①从情节发展角度看,介绍埋胞衣的习俗时外婆说“他会回来的。……到最后他还是要回来取这件衣服”,而下文外婆的四叔虽然没有回来,但他的孙子带着他的笔记回来了,也算是印证了这个习俗。因此对古罗村埋胞衣习俗的介绍为下文麦加洪的孙子从国外带回麦加洪的笔记作铺垫。②从形象塑造角度看,四叔麦加洪在这里出生,他的胞衣就埋在这屋里的灶台下,后文他的孙子带着他的笔记回来,这应该是麦加洪的嘱托,表明他虽身在海外却魂牵故里的人物形象。③从主旨表现角度看,胞衣埋在出生的屋里的灶台下,人无论在哪里都要回来取这件胞衣,其实就是我们中国人讲的叶落归根,这段关于埋胞衣的习俗的介绍,揭示了叶落归根的家国情怀,丰富了小说的主旨。

答案 ①从情节发展角度看,为下文麦加洪的孙子从国外带回麦加洪的笔记作铺垫。②从形象塑造角度看,烘托了麦加洪虽身在海外却魂牵故里的人物形象。③从主旨表现角度看,揭示了叶落归根的家国情怀,丰富了小说的主旨。

★4.小说标题“千年古莲”具有哪些内涵?请结合全文谈谈你的理解。(6分)

解析 标题内涵一般要由浅层到深层,深层含义一般与人物精神、主题等有关。①浅层含义。小说写麦加洪等人从古墓中取了一些植物种子,其中就有“千年古莲”的种子,麦加洪精心培育这些种子,“他足不出户,……他做梦都想这些莲子能够发芽”,后来他去了日本,再后来人们发现石缸中的古莲真的开花了,“它们在石缸里发芽,……女神般迎风摇曳”。“千年古莲”指麦加洪从悬崖古墓中带出来的植物种子,在经过麦加洪的各种培植试验后,千年古莲重新焕发生机。②深层含义之一。田边一郎用考古设备检测过这些种子,发现这些莲子都上千岁了,后来古莲开花,田边一郎也不敢相信,他

“站在屋檐下,……要看麦加洪手中的家信”,千年古莲还能开花,足见这些种子的坚韧,生命力之顽强;而荷花自古就是高洁的象征,郁澍想象中四叔和荷花融为一体“忽然郁澍看见外婆的四叔,……他的脸竟成了一朵纯白色的荷花”,表明荷花和麦加洪的精神品质一致,都坚韧而高洁。麦加洪“在战火纷飞的年代潜心研究古植物”,即使离开了祖国仍然心系古莲,潜心研究,因此“千年古莲”象征着高洁、坚韧的精神品性,也隐喻在战火纷飞的年代专注于古植物研究的麦加洪具有这些纯粹的精神品质。③深层含义之二。古莲历经千年依然能够复活,生机勃勃,开花结子,这正如我们的中华民族,有着顽强的生命力,历经苦难依然延续;也如我们的中华民族的精神,生生不息,世代传承,不会枯死。因此历经千年而复活的“千年古莲”体现出了永不枯竭的生命力,象征着华夏民族顽强的生命力以及生生不息的中华民族精神。

答案 ①“千年古莲”指麦加洪从悬崖古墓中带出来的植物种子,在经过麦加洪的各种培植试验后,千年古莲重新焕发生机。②“千年古莲”象征着高洁、坚韧的精神品性,也隐喻在战火纷飞的年代专注于古植物研究的麦加洪具有这些纯粹的精神品质。③历经千年而复活的“千年古莲”体现出了永不枯竭的生命力,象征着华夏民族顽强的生命力以及生生不息的中华民族精神。

二、(2024·龙岩高三一模)阅读下面的文字,完成后面的题目。(16分)

开满窗户的山坡

刘亮程

县上给村里拨了廊坊保护款,每家补贴1.8万元,要求把旧窗户和门都换成塑钢的。村里半数人家住拔廊坊,这种早期汉民居住的老房屋,因为廊檐往外拔出来一两米,有立柱支撑,形成廊,取名拔廊坊。住拔廊坊的人家得了补贴,好多旧木窗木门被拆后扔在一边。也有人家把拆掉的木门窗又换回来。

我们连买带捡收集了好多旧木门窗,堆在书院里。最先的打算是用这些旧木门窗,把书院朝马路的那段院墙围起来。原来的院墙残缺不整,到处是豁口和窟窿。我想把破院墙拆了,做一个最别致的院墙,名字叫村庄纪念墙。大概方案是:收来每家的旧门窗,用墙垛单独隔一个单元,门朝外,门楣上有这家的姓名和来历。每个门上配一把锁,钥匙发给那家人,什么时候他们想进书院,或是想进自己家的老门了,就拿钥匙打开。

几十户人家的门窗连成一个长长的墙,看过去户挨户住了许多人家,每户人家的门窗都不一样,大小不一样,漆色不一样,漆掉光后木头的老旧还是不一样。

我给村里这些人家留了一扇门,这样书院就成了全村人的。他们可能也不会来开那个已经扔掉的门,那扇门里再也没有他们一样东西。但也不一定,在某个夜里,某人被月光喊醒,穿鞋出门,拿着我给的钥匙,梦游似的行到书院墙根儿,找到镶嵌在院墙上他家的旧木门,开锁,推门,可他怎么也推不开。①他不知道我从里面也上了锁,那锁的钥匙在我这里。他推窗户,也推不开,窗户也从里面锁住。他爬窗户上往里望,一院子的月光树影。

我这样想的时候,仿佛在替另一个人做梦。一定有人会做这样的梦。如果我真的把这些旧木窗做成院墙立在路边,全村人都会因它而做梦。我也会一个一个地梦见他们。每个窗户曾经都是一家人的眼睛,他们扒着窗户往外看时,他们在村庄的内部。我有可能从这些旧门窗里窥见他们的生活,在有月光的夜晚,那些从来关不严实的门缝、变形的窗框里走掉的人声,仿佛又回到屋里。我在每一个窗户后面停下来,爬窗户朝外望,我会看见这一户人家曾经长达几十年上百年的张望。我会看见他们所看见的,把他们再一次遗忘。

这个想法让我激动了半个冬天和一个春天,我想等夏日天长了再动手做这件事情。那时候,从天亮到天黑,有17个小时,足够人把好多想法变成现实。可是,没等到夏天,我的这个想法就被另一个想法取代了。

一日,沟上头的老郭来书院找自己的旧木窗,我们50块钱买他的,他要买回去。我问老郭,你把这个破窗户拿回去干啥?

老郭说,他在山坡上挖了一个洞,做猪窝,想在洞顶上装一个窗户,这样猪就能看见太阳了。

这样猪也能看见星星了。我随口说了一句。

我知道老郭挖猪窝的那片山坡,就在他家对面,坡上黑洞洞的有好几个猪窝。老郭和别人不一样,竟然想给猪洞安一个窗户。

他的想法启示了我,我突然想到用这些收购来的窗户,把一座山上安满窗户。那个山坡下原是一所废弃的小学,靠山面水,山坡上是麦田,麦子翻山越岭生长向远方。我上下远近地打量这座山,想着把它用旧窗户镶嵌起来该多有意思。我无法把整座山镶起来,我收集的窗户也不够,我只是想把山的下部用窗户一层层镶起来,镶到几十层,窗户里装上灯,从河对岸看,整个山坡的麦地开满窗户。到夜晚,整座山因为亮着的窗户而悬空起来,看上去仿佛许许多多的人家住在半空。我会把这些窗户主人的名字留在窗框上,有一天他们从地里回来,找不到门,或者门锁的钥匙丢了,他们找到窗户,朝里看,全是厚厚的土,是麦子扎的根须。

这个想法也破产了,原因是我根本干不了多少事情,书院建设就把所有的精力和财力都耗了进去。想想我刚来这个村庄时我有多大的心劲儿啊。我到菜籽沟那年,和村里签有70年的独家旅游开发经营权,作为乙方的我,承诺在村里建一座书院,用收购的几十个老宅院,邀请艺术家入住作为其工作室,建成菜籽沟艺术家村落,利用自己和艺术家们的知名度,让这个不为人知的村庄成为中国的名村。那时我50岁刚出头,想在这个村庄干一番大事。但是仅仅过了几年,那个开发村庄做旅游的打算被我忘记了。那个合同也早被扔到一边。

现在,山坡下那块地方仍荒着,村里把地卖给一个老板,说是投资开客栈。老板怎么会把钱投在这个一百年也收不回本钱的项目上呢。只有我这样的人,会为一个梦投资,为一个天真的想法和冲动投入。②四年前我51岁,人过50岁,心还在40岁,时常冲动地用40岁的心驱动50岁的身体。

我心里有建一个书院的劲儿。③在那个山坡上开满窗户的劲儿,也一直在心里攒着。窗户也在书院院墙边攒着,风吹雨淋,一年年腐朽。一直等它们朽到窗框散架,完全不能用,这要不了多少年。那时我散步走过它们身边时,会做何感想呢。

我确实是一个适合想事情的人,我想的许多事情写成了书。在我想过的所有事情中,在菜籽沟一座山上开满窗户这件事,在我心里早已经无数次地完成了。某日天色渐暗时我开车路过,朝河那边的山坡望去,看见满山坡的窗户依次亮起来,从山根一直亮到山顶。

那个曾经想在山坡上开满窗户的我,已经远去。仅仅过了四年,许多事情便不用去实现了。④其实这是多好的事。

(有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.小说开头部分,提到菜籽沟村特色民居拔廊坊及县里换门窗的要求,由此切入处理旧门窗和文化保护这两个关联话题。

B.“我”的第二个梦想是给山坡装上窗户,这个想法没有什么实用价值而是一种精神皈依,但“我”却对它情有独钟,念念不忘。

C.“我”在菜籽沟村建书院,建艺术家村落,在处理旧门窗的设想方面富有创意,是一个有浪漫情怀和有使命感的作家。

D.小说多次提到“我”要在门窗上留主人的姓名和来历,目的是让村民想念“旧家”时更好辨识,体现“我”的细心周到。

D

解析 D.“目的是让村民想念‘旧家’时更好辨识,体现‘我’的细心周到”错。由“他们找到窗户,朝里看,全是厚厚的土,是麦子扎的根须”,可知主要的目的在于表达对历史的纪念。

A

6.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确一项是( )(3分)

A.句子①中“我”将门从里面上锁与前文中“给每个门上配一把锁”,这两个“锁”字的含义相同。

B.句子②表面上写“我”的激情与冲劲,实则含蓄地写出了随着年岁的增长“我”对力不从心的慨叹。

C.句子③中的“攒”是“我”的一种心理状态,写出了“我”对在山坡上开满窗户这一想法的执着。

D.句子④是“我”在心里无数次完成梦想后的自我宽慰,隐藏的则是现实中没有完成梦想的深深遗憾。

解析 本题考查学生体会重要语句的丰富含意、品味精彩的语言表达艺术的能力。A.“这两个锁字的含义相同”错。画线句中的“锁”可以理解为“心锁”,指无法回到从前的心理感受,另一个是生活中的真实的锁。这两个“锁”字的含义不同。

★7.“那个山坡下原是一所废弃的小学”这个段落,体现了“在菜籽沟一座山上开满窗户”这一梦想丰富而深刻的意蕴。请作简要分析。(4分)

解析 本题考查学生分析重要情节、语段的作用的能力。所在的段落,是写由老郭想给猪洞安一个窗户的事上受到启发,“我突然想到用这些收购来的窗户,把一座山上安满窗户”,与老郭给猪洞安窗户一样,都是美好的愿望和畅想。山坡是美的,“我上下远近地打量这座山,想着把它用旧窗户镶嵌起来该多有意思”,体现了“我”对村民的关注和诗意的追求。据“窗户里装上灯,……看上去仿佛许许多多的人家住在半空”,可知,寓意着“超越庸常与劳苦,诗意地栖居”,浪漫而唯美。据“我会把这些窗户主人的名字留在窗框上”,可知,是寄托了对逝去的旧事物的纪念。据“有一天他们从地里回来,……是麦子扎的根须”,可知,如果有一天迷失,窗户可以帮他们找到过去,看到曾经的最熟悉的一切,寓意着“村民扎根故土,守住传统”。

答案 ①山上开满窗户,“仿佛许许多多的人家住在半空”,浪漫唯美,寓意“超越庸常与劳苦,诗意地栖居”。②“把窗户主人的名字留在窗框上”,寄托了对逝去的旧事物的纪念。③“窗户里是厚土,是麦子的根须”,寓意“村民扎根故土,守住传统”。

8.有评论说,本文作者“有意抹去了小说和散文的边界”,请结合文本谈谈你的理解。(6分)

解析 本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏能力。①从整体上看,这是一篇小说,由评论可知,它兼具小说和散文的特点,是一篇散文化小说。

②从情节内容上看,没有一般小说具有的开端、发展、高潮、结局的情节发展阶段,故事主体叙写“我”处理旧门窗的两个梦,淡化了情节,没有激烈的矛盾冲突,使小说具有散文化特征。③从语言表达上看,“他不知道我从里面也上了锁,……窗户也从里面锁住”“窗户也在书院院墙边攒着,……会做何感想呢”,作者通过含蓄、独白式的语言表达丰富的情感,耐人寻味。

语句抒情性强,也是“有意抹去了小说和散文的边界”的体现。④从风格和手法上看,作者注重将思想感情和生活场景相融合,营造意境,和散文的边界不是那么鲜明。如“在某个夜里,……梦游似的行到书院墙根儿”“他爬窗户上往里望,一院子的月光树影”“在有月光的夜晚,……仿佛又回到屋里”,多次写到有月光的夜晚,营造了朦胧幽寂的氛围,与“我这样想的时候,……一定有人会做这样的梦”所写的梦境相契合,体现了作者的独具匠心和作品独特的艺术风格。

答案 ①这是一篇散文化小说,兼具小说和散文的特点,体现了作者独特的艺术追求。②淡化情节,没有激烈的矛盾冲突,故事主体叙写“我”处理旧门窗的两个梦。③抒情性强,通过含蓄、独白式的语言表达作者丰富的情感,耐人寻味。④注重意境营造,如多次写到有月光的夜晚,营造朦胧幽寂的氛围,与梦境相契合。

本课结束

主题——精准把握 小说的主旨意蕴

纠错目标:能够借助标题、形象、细节等,准确、全面把握小说的主旨意蕴。

一、探究小说主题的方法

(一)表现主题的常见形式

1.以小说主要人物的性格特点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美和假恶丑。

2.用故事的形式针砭时弊。

3.通过寓言,寄寓人生哲理。

4.虚构生活经历,反映人物生存状态和心理状态。

(二)挖掘主题的角度

1.从作者背景看。

2.从人物特征看。

3.从情节发展看。

4.从语言情感色彩看。

5.从整体倾向看。

(三)概括主题常用语

1.歌颂、赞扬、弘扬什么。

2.讽刺、批判、揭露、谴责什么。

3.对什么现象的反思,揭示什么人生道理,表达了什么情感。

二、解题突破点

1.整体阅读,宏观感受,把握作品思想内容,就等于抓住了探究的精髓。

2.注意标题和题材。标题是对文章的高度概括,有时就是小说线索,必须关注。

3.抓关键性语句。作品中主要人物的语言、行动,以及作者的评述、诠释的一些关键语句。抓住“文眼”就把握了探究的方向,所以小说中一些内涵丰富的语句,如意蕴丰富的哲理句、意味深长的双关句、生动可感的修辞句、观点鲜明的议论抒情句以及结构上起到重要作用的语句必须加以关注。

4.注意小说这一文体的特征,解读时紧扣三要素:人物、环境、情节。从小说的情节和人物形象入手剖析主题。

5.联系作品的时代背景(典型的社会环境描写)和作家的相关状况,认识人物形象的思想性格所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征——知人论世可以达到揭示小说主题的目的。

6.从小说的精巧构思中把握作品的主题。尤其是情节的突转、人物与人物的对比、欲扬先抑或欲抑先扬等手法。

根据要求组织语言表达:小说通过描述××故事情节,刻画了……,暗示了……,抒发了(呼吁)……

易错点5 不明指向,不能结合标题把握主旨意蕴

测评练案

目

录

易错情况 ①审题不准,答题混乱。分不清楚题型区别。②不分角度,概括不全。不能展开多角度思考,概括要点不全。

出错原因 必备知识方面:①标题意蕴题,找不出表层义、深层义、象征义或比喻义。②标题作用题:答题角度不清楚。

关键能力方面:①题型混乱。对探究标题意蕴和作用区分不开,层次不清。②分析不全。考生对作用、意蕴、主题的分析不全面。

[即时训练] 阅读下面的文字,完成后面的题目。

祖母的季节

苏 童

①“我没死。你这傻孩子。”她说。

②挂在门楣上的粽叶已经发出了灰褐色。风飒飒地吹着那捆粽叶,很像是雨声。真的下雨了,雨丝白茫茫地扫过村弄,在我家门前织起一张网,那捆粽叶又沙沙地响起来,像是风声了。

③祖母天天坐在门槛上听雨,神态宁静而安详。那捆粽叶在门栏上轻轻摇晃着,被雨濡湿了,不再响了。那是去年秋天的事情,去年秋天是我祖母的弥留之际。

④春天的时候我祖母还坐在后门空地上包粽子呢。祖母挎着竹篮走过横七竖八的村弄,去五里外的白羊湖边采青粽叶,我跟着她。

⑤“这水里有小青蛇,我看见过。”祖母采着白羊湖的青粽叶,时不时俯视身下的湖水,湖水波动着,把她穿蓝袄的影子搅碎了。有一次她俯视着那个影子,突然手里抓的苇叶掉落了。祖母站在湖水里颤抖着,告诉我她刚才看见了祖父的脸。祖母对着湖水自言自语。“老家伙来拉我走了。”她一笑起来脸上便苍老了许多,那种笑是又凄凉又欣慰的。

⑥家里人猜祖母是看见了游过水下的小青蛇。我祖父属蛇,他跟我这么大的时候,村上人都喊他小蛇儿。他十七岁娶了我祖母,我祖母就成了“小蛇儿家里的”。

⑦“小蛇儿从前最能吃粽子,一顿能吃八个。”有一天村西的老寿爷踱过我家门前,看见了门楣上一捆捆的粽叶,这样对我父母亲说。

⑧我祖父也死于秋天。死于异乡异地一个叫石码头的地方。据说他是在新婚的五天后出走的,走了就没再回来。没人能知道其中的缘故,祖母守着他留下的老屋过日子,闭口不谈祖父的事。许多年了村里人还是喊我祖母“小蛇儿家里的”。有一年老寿爷跟着贩米船溯水而上,来到湖北一个码头上,遇见了我祖父。他正在码头的石阶上为一个瞎女人操琴卖唱。“你回去吧,你儿子会满村跑了。”老寿爷说。“不回去。”祖父喝白干喝得满脸通红,摇着头说,“出来了就不回去了。”后来祖父把他的二胡交给贩米船上的人带回家。

⑨我们家房梁上挂着祖父留下的二胡。我不知道祖母为什么要把它挂得那么高,谁也摸不着。有时候仰视房顶看见那把二胡,会觉得祖父就在蛇皮琴筒里审视他从前的家。有一年过年前,我母亲架了把梯子在老屋的房顶四周掸灰尘。她想找块布把那把二胡擦一擦,但是猛听见下面祖母惊恐的喊声:“凤英子,你不要动它。”那把二胡灰蒙蒙的,凝固在空中。

⑩去年秋天不是好季节,那没完没了的雨就下得不寻常。我祖母坐在门槛上凝视门楣上的旧粽叶,那些粽叶在风雨中摇摇晃晃。

“活不过这个冬天了。”我听见父亲对母亲说。

我看见祖母倚着木板门闭上眼睛,脸上的表情神秘而悠远。我过去轻轻摇了一下她瘦弱的身子,她没动,我紧张地喘着粗气,突然她微笑了,眼睛却仍然紧闭着。“我没死。你这傻孩子。”她说。

就是那个下雨的午后,祖母第一次让我去把房梁上的二胡取下来,就像过去让我到后门菜园拔小葱一样。可是我在梯子上向那把二胡靠近时,心止不住狂跳起来。多年的灰尘拂掉后,祖父留下的二胡被我抱在胸前。二胡在雨天的幽暗里泛出一种少见的红光来。我的手心很热,沁出汗水,总感到二胡的蛇皮筒里也是热的,有个小精灵在作怪。我没见过这种紫檀木二胡,琴筒那么大,蛇皮应该是蟒蛇的。摸摸两根琴柱,琴柱翘翘的,像水塘里结实的水牛角。我神色恍惚,听见祖母沉重的鼻息声围绕在四周。窗外雨还在下。

“刚才你看见他的脸了吗?”祖母问我。我摇头。也许在我伸手摘取那把二胡的时候,祖父的脸曾浮现在房梁下的一片幽暗之中。但我没有发现,我没有看见我的祖父。祖母闭着眼睛回忆着什么,脸上的红晕越来越深:“那老鬼天天跑到我梦里拉琴,拉得好听呢。”

有一个瞬间我感到紫檀木二胡在怀里躁动,听到了一阵陌生的琴声从蛇皮琴筒里涌出来,越过我和祖母的头顶,在茫茫的雨雾里穿行。我抓住了马尾琴弓。琴弓挺轻的,但是似乎有股力要把我的手弹回来。我的手支持不住了,突然感到从未有过的慌乱。“你这个傻孩子,你怎么不拉呢。”祖母焦灼起来,她猛地睁开眼睛,带着痛苦的神色凝视那只二胡。

在长长的秋天里,我在祖母留下的旧粽叶下面出出进进,总能闻到白羊湖边芦苇的清香,春天那个祖母的季节就浸润着这股清香。祖母的坟在白羊湖边。清明去扫墓的时候,母亲带着锡箔和纸钱,父亲却在臂弯里挟着祖父留下的那把二胡。

我祖父的紫檀木二胡被父亲点燃了。

我又茫然又恐惧地注视躺在火焰里的二胡,注视父亲被火光映红的肃穆的脸,他那双眼睛里此刻充满了紫檀木二胡奇怪的影子。我一下子忆起了多年来父亲仰视房梁的目光,那种我无法理解的目光,和祖父留下的二胡纠缠了多少年啊。母亲脸上有一种如释重负的神情,眼里却涌出泪水。

湖风从芦苇丛中穿出来,在空荡荡的滩地东碰西碰。我们面前的火焰久久不熄。在一片寂静中,我们听见那把二胡在火苗的吞噬下发出一阵沉闷的轰鸣,似乎有什么活物在琴筒里狠狠地撞击着。“是你爹的声音吗?”母亲的声音打着颤。“不,是娘的声音。”父亲庄严地回答。

当蛇皮琴筒发出清脆的开裂声时,我先看见了从琴筒里滚出来的金光闪闪的东西。那东西渡过火堆,渡过父母亲的身边,落在我的脚下。那是我祖母的金锁。

(有删改)

★(考查标题含义和作用、意蕴)小说以“祖母的季节”为题目,如何理解标题的含义和作用?请结合文本,谈谈自己的看法。(或:小说标题意蕴丰厚请结合全文赏析)

解析 这是一道理解文章题目的含义和分析题目作用的试题。题目的含义要结合文章的主旨来解释其表层义、深层义和象征义等,题目的作用要从结构作用、内容作用和表达作用等几个方面分析。答题关键词“标题的含义和作用”“结合文本”“谈自己的看法”。首先要理解这里的“季节”的含义,也就是它的内涵与外延。“季节”在本文主要指春秋两季,因为与祖母相关的故事都是发生在这两个季节,从深层来看,春秋又代表的一个轮回,即指季节的轮回,同时还指一个人的一生。理解了“季节”的含义后,接着分析为什么是“祖母的”,这就需要围绕着两个概念之间的关系来分析。

答案 含义:一是文中写到的祖母生活中的春季和秋季,主要指离开人世的秋季;一是祖母的一生。

作用:①组织情节,小说中的主要故事按照季节展开,祖母生活中的春季和秋季是明线,祖母的一生遭遇是暗线。②象征人物命运。祖母在春季等待,春天象征希望;祖母在秋季离开人世,秋季象征生命枯萎。③暗示小说主题。祖母的季节不是很好的季节,暗含作者对祖母的同情和对祖母的怀念。

【多练一点】

1.下列对本文相关内容和艺术特色的分析和鉴赏,最恰当的一项是( )

A.“她向每一个走过家门的村里人微笑,目光里也飘满了连绵的雨丝”采用了神态描写,除了表现出达观,还表现出对自己将不久于世的伤感。

B.小说以祖母的视角展开叙述,有利于展现人物形象,表现祖母的忠贞的爱情与悲苦的命运。

C.二胡在小说中有重要作用,在祖母心中,二胡是祖父的寄托;祖父让老寿爷将二胡带回,表明他对祖母爱情的忠贞。

D.小说靠情节取胜,作者坦陈直白地表情达意,如包粽子、金锁藏在二胡之中等情节曲折,语言明白易懂。

A

解析 B项错误,小说是以“我”的视角展开叙述的。C项前半部分正确,祖母珍视二胡,因为二胡是祖父让老寿爷带回的,在她心中,二胡就意味着祖父。但后一部分错误,祖父并没有对祖母有忠贞,他为一个瞎女人操琴卖唱,表明他背叛了祖母。D小说不靠情节取胜,作者不动声色地表情达意,如包粽子、金锁藏在二胡之中等都具有象征意义。

2.(考查人物性格特征)小说在刻画祖母这个形象时,突出了她的哪些性格特征?请简要分析。

解析 解答此题注意从小说的情节入手,通过对人物的语言、动作、心理等描写或其他的侧面描写进行分析总结。结合“我祖父也死于秋天。死于异乡异地一个叫石码头的地方。据说他是在新婚的五天后出走的,走了就没再回来”分析可知,祖母命运悲苦;结合“祖母守着他留下的老屋过日子,闭口不谈祖父的事”分析,祖母宽容;结合“后来祖父把他的二胡交给贩米船上的人带回家。从我记事起,那把二胡一直高高挂在一家人的头顶上”“当蛇皮琴筒发出清脆的开裂声时,我先看见了从琴筒里滚出来的金光闪闪的东西。那东西渡过火堆,渡过父母亲的身边,落在我的脚下。那是我祖母的金锁”分析可知,祖母忠贞;结合“祖母去五里外的白羊湖边采青粽叶,我跟着她”分析可知,祖母能干。

答案 ①吃苦。新婚的五天后,丈夫就出走了,她守着丈夫留下的老屋过日子。②宽容。她守着丈夫留下的老屋过日子,闭口不谈祖父的事,并没有责怪丈夫。③忠贞。她将丈夫让人带回的二胡高高挂在一家人的头顶上,她思念丈夫,有看到丈夫的幻觉,她将自己的金锁放在二胡之中,表明自己与丈夫永远在一起。

④愚昧。丈夫背叛了她,她却一直守在老屋里,即使丈夫死去,她仍然如此。

⑤能干。去五里外的白羊湖边采青粽叶,包粽子。

3.(考查构思作用)文章两次写到“我没死,你这傻孩子”,请分析其在构思中的作用。

解析 本题考查学生体会重要语句的丰富含意,品味描写手法的能力。开篇提及这句话,在中间提及“我看见祖母倚着木板门闭上眼睛,……眼睛却仍然紧闭着”可知,情节上前后呼应,使结构严谨紧凑。由原文“你这傻孩子”,寥寥数语,写出了祖母对“我”的安慰,有利于塑造人物形象,刻画了祖母慈爱、衰老的形象特点。此句是语言描写,这一细节,反复出现,给读者留下了深刻的印象,读之亲切感人,甚至让人潸然泪下。

答案 ①情节上前后呼应,使结构严谨紧凑。②有利于塑造人物形象,刻画了祖母慈爱、衰老的形象特点。③语言描写简洁生动,反复出现,给读者留下了深刻的印象,有强烈的感染力。

【类题链接】

1.“人物(形象)”类标题

(2019·江苏卷《表妹》)小说刻画了两个人物,作者以“表妹”为题,表达了哪些思想感情?

作者以“表妹”为题,表达了以下思想感情:赞扬了劳动之美,肯定了勤劳致富的观念,赞美了农村所蕴含的勃勃生机,讴歌了正在变革中的伟大时代。

2.(2017·浙江卷《一种美味》)“一种美味”有多重意蕴,试简要分析。

①在物质匮乏的年代,“鱼汤”,或仅仅是对“鱼汤”的渴望,便成了满足口腹之欲的一种“美味”。(本义)②围绕“鱼汤”的烹制,是一家人快乐、亲情和希望的酝酿,这种处于生活重负下的情感“美味”弥足珍贵。(比喻义)③在此过程中,“他”由天真懵懂到初通人事,是自我的一次重要发现与成长,更是能够滋养一生的特殊“美味”。(主旨义)

测评练案

(时间:40分钟 分数:32分)

一、(2024·黑龙江一模)阅读下面的文字,完成后面的题目。(16分)

千年古莲

万 宁

这些日子,郁澍在村里散步,走着走着,就走到麦家祠堂,也就是他和村人正在筹建的古罗村村史馆。他不是古罗村人,只因妻子蓝青林在这租了院子,在院前开了个叫“古罗旧事”的卖工艺品的店铺,巧的是租的房子正好是蓝青林外婆麦含芳小时候待过的房子。几个月前,他们把外婆接了过来。

早几天,一家人围着火炉烧水煮茶。外婆在一旁清理着她的一口黄色皮箱,她从里边的隔层找出一本纸相册。照片里有一张很特别,是一个青年,留着西式分头,穿着浅色西装,侧着身子,很严肃地站在麦家祠堂开满荷花的池塘边。

外婆拍着蓝青林:“这是我四叔麦加洪,我祖父讲他净做空事,他在日本学习植物学,特别痴迷古植物,最后好像去了美国,好多好多年没有联系了,怕是不在世上了。”

故事从外婆嘴里缓缓流出。

20世纪二十年代初,四叔在省会枫城洋人办的学堂念书,暑假时,他带回两位老师,一个美国人杰克西,一个日本人田边一郎,他们随他来看罗水湖上的悬棺。

他们晚上住在麦家,白天就驾着木船在罗水湖上勘察。

他们从绝壁悬崖上进到一个岩洞里,发现了古墓。一副棺材放在正中间,四周摆满坛坛罐罐,坛罐里除了装着五谷,还装了各种植物种子。四叔用布袋子装下几个坛罐,小心翼翼地怀抱了出来,其中一罐是黢黑的带壳莲子。

四叔从古墓里出来,对这些个种子陷入一种痴迷的状态,他足不出户,做着各种培植试验。他在莲子的外壳上钻一个小洞,或者用锉刀把莲子两头锉开一至两毫米,还将它们浸泡在清水里,他做梦都想这些莲子能够发芽。

四叔没有等到这些莲子发芽,就离开了古罗村。

他走了后,不再有人惦记水缸里的莲子。只是在一个初夏,四叔做梦都想着的莲子有了动静。它们在石缸里发芽,展叶,舒苞,开花,结籽。在那些个日子里,一波又一波的荷叶,舒展开来,亭亭玉立。一朵又一朵荷花,慢慢盛开,女神般迎风摇曳,它们在人们眼睛里美丽着,却又仅仅只是静静掠过。直至有一天,四叔从日本写信回来,问及石缸里的莲子是否发了芽。众人这才恍惚,一院子里的人惊讶起来,大家一致做证,这莲子发了芽开了花。

听说四叔在日本收到回信后,高兴得手舞足蹈,然后又痛哭流涕,他后悔自己没在古罗村,没有拍下照片,错过了这神话般的盛开。收到信的时候,正是寒冬腊月,还是夜晚。他捏着信一路狂奔,大声呼喊:“老师,老师,古莲子开花了。”

从房子里出来的田边一郎,站在屋檐下,很是恍惚,但他只有片刻的呆愣,便伸出双手,要看麦加洪手中的家信。

田边一郎是一位研究古植物的专家,当年,他也从古墓里带回一坛莲子,他没有培植,只是用专业的考古设备检测古莲子的年龄。检测的结果是这些莲子上千岁了。

千年的古莲子复活,开花结籽,这意味着什么呀?

外婆的四叔以一份加急电报惊扰了古罗村人。

他说,石缸里的荷花,是千年前的古莲子开的,要好好保护。长出来的莲子,要收集保存好,来年播种到水塘里,让这些荷花开遍古罗村。麦家祠堂前的池塘里,在那个时候也播种下这些千年前的古莲长出来的莲子。

郁澍听闻这个故事时,他完全惊呆了。

几天后,他站在麦家祠堂石坪前泮池中间的拱桥上,隆冬的凛冽使得他全身一哆嗦,哆嗦之中,他的眼睛忽然一闪:一望无际,竟是一片荷海。郁澍像被电击中了一般,忽然全身抖动!用麦加洪的故事,引出千年古莲!在古罗村的村史馆前辟出几十亩地来,种上这些千年古莲。

郁澍想早点回家,去听外婆再讲讲她这位在战火纷飞的年代潜心研究古植物的四叔。

外婆与赵妈在厨房里做着灌肠的扫尾工作,一到腊月,古罗村家家户户都开始忙乎起来,灶台上方,挂起了腊鱼腊肉腊鸡腊鸭腊鹅,每天烟熏火烤的。

这天晚上,忙了一天的外婆才在火塘边坐下:“我家都从简了,都没蒸酒,也没做米粿,不知祖宗会不会生气?”

“您的四叔会回来吗?”郁澍问着自己的心事。

外婆若有所思:“他会回来的。因为他的胞衣还在麦家大院厨房里的灶火旁,我母亲讲过,一个人不管去了哪,到最后他还是要回来取这件衣服。”

郁澍知道古罗村有个习俗,每家每户,房子无论怎样修缮,但厨房的灶台与地面是不能动的。因为灶台边的地底下,埋着家人的胞衣,只要是在这屋里出生的,他们的胞衣都会由族人存放在这。

凌晨过后,郁澍钻进被窝。忽然郁澍看见外婆的四叔,他说想看那片欲要开种的荷田,说着说着,他的脸竟成了一朵纯白色的荷花。

这年六月,古罗村举行了千年古莲乡村旅游节。村史馆大受欢迎,馆前拱桥下的泮池里,荷花气势恢宏地开出了千年前的时光味。有位神秘的嘉宾,带来他爷爷麦加洪的若干笔记,关于那年寻访古墓的,关于培植古莲的。他说这些纸片一直在波士顿他家楼阁上沉寂。只有放到村史馆,纸片上的每个字才会璀璨。郁澍却想,有这些纸片的到来,千年古莲就不是传说了。

(选自《小说月报》,有删改)

C

1.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.外婆由一张麦加洪站在开满荷花的池塘边的照片,开启了对千年古莲的故事的追述。

B.绝壁岩洞、悬棺古墓等一系列独特的地域性景致,为外婆讲述的故事增添了神秘色彩。

C.田边一郎觉得古莲子不可能复活,因此他没有进行培植,只是简单检测了古莲子的年龄。

D.麦加洪想让麦家祠堂前的池塘里长满千年古莲的愿望,最终被素未谋面的郁澍实现了。

解析 C.“田边一郎觉得古莲子不可能复活”错误,于文无据,文中只写到田边一郎没有培植古莲子,并未提及他不培植古莲子的原因。

D

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说以古罗村村史馆的筹建开头,以建成的村史馆大受欢迎结尾,这样设置使得小说首尾呼应,内容完整,结构严谨。

B.文中画横线的句子只问不答,引导读者深刻思考千年古莲子复活的价值和意义,从而有力地推动了小说意蕴的拓展。

C.小说运用梦境幻觉法对郁澍的心理进行描写,既表现了他筹建村史馆的尽心尽力,又表现了他对麦加洪的敬仰之情。

D.小说在现实情节和历史回忆的交替进行中展开,突破了时空的束缚,这使得麦加洪和外婆的人物形象更加立体完整。

解析 D.“这使得麦加洪和外婆的人物形象更加立体完整”错误,小说现实与回忆交织的叙事方式主要是凸显了麦加洪的人物形象,历史回忆中外婆并未出现。

3.小说结尾部分对古罗村埋胞衣习俗的介绍有何作用?请结合文本简要分析。

(4分)

解析 小说情节的作用,可以从情节本身、人物、主题等角度分析。①从情节发展角度看,介绍埋胞衣的习俗时外婆说“他会回来的。……到最后他还是要回来取这件衣服”,而下文外婆的四叔虽然没有回来,但他的孙子带着他的笔记回来了,也算是印证了这个习俗。因此对古罗村埋胞衣习俗的介绍为下文麦加洪的孙子从国外带回麦加洪的笔记作铺垫。②从形象塑造角度看,四叔麦加洪在这里出生,他的胞衣就埋在这屋里的灶台下,后文他的孙子带着他的笔记回来,这应该是麦加洪的嘱托,表明他虽身在海外却魂牵故里的人物形象。③从主旨表现角度看,胞衣埋在出生的屋里的灶台下,人无论在哪里都要回来取这件胞衣,其实就是我们中国人讲的叶落归根,这段关于埋胞衣的习俗的介绍,揭示了叶落归根的家国情怀,丰富了小说的主旨。

答案 ①从情节发展角度看,为下文麦加洪的孙子从国外带回麦加洪的笔记作铺垫。②从形象塑造角度看,烘托了麦加洪虽身在海外却魂牵故里的人物形象。③从主旨表现角度看,揭示了叶落归根的家国情怀,丰富了小说的主旨。

★4.小说标题“千年古莲”具有哪些内涵?请结合全文谈谈你的理解。(6分)

解析 标题内涵一般要由浅层到深层,深层含义一般与人物精神、主题等有关。①浅层含义。小说写麦加洪等人从古墓中取了一些植物种子,其中就有“千年古莲”的种子,麦加洪精心培育这些种子,“他足不出户,……他做梦都想这些莲子能够发芽”,后来他去了日本,再后来人们发现石缸中的古莲真的开花了,“它们在石缸里发芽,……女神般迎风摇曳”。“千年古莲”指麦加洪从悬崖古墓中带出来的植物种子,在经过麦加洪的各种培植试验后,千年古莲重新焕发生机。②深层含义之一。田边一郎用考古设备检测过这些种子,发现这些莲子都上千岁了,后来古莲开花,田边一郎也不敢相信,他

“站在屋檐下,……要看麦加洪手中的家信”,千年古莲还能开花,足见这些种子的坚韧,生命力之顽强;而荷花自古就是高洁的象征,郁澍想象中四叔和荷花融为一体“忽然郁澍看见外婆的四叔,……他的脸竟成了一朵纯白色的荷花”,表明荷花和麦加洪的精神品质一致,都坚韧而高洁。麦加洪“在战火纷飞的年代潜心研究古植物”,即使离开了祖国仍然心系古莲,潜心研究,因此“千年古莲”象征着高洁、坚韧的精神品性,也隐喻在战火纷飞的年代专注于古植物研究的麦加洪具有这些纯粹的精神品质。③深层含义之二。古莲历经千年依然能够复活,生机勃勃,开花结子,这正如我们的中华民族,有着顽强的生命力,历经苦难依然延续;也如我们的中华民族的精神,生生不息,世代传承,不会枯死。因此历经千年而复活的“千年古莲”体现出了永不枯竭的生命力,象征着华夏民族顽强的生命力以及生生不息的中华民族精神。

答案 ①“千年古莲”指麦加洪从悬崖古墓中带出来的植物种子,在经过麦加洪的各种培植试验后,千年古莲重新焕发生机。②“千年古莲”象征着高洁、坚韧的精神品性,也隐喻在战火纷飞的年代专注于古植物研究的麦加洪具有这些纯粹的精神品质。③历经千年而复活的“千年古莲”体现出了永不枯竭的生命力,象征着华夏民族顽强的生命力以及生生不息的中华民族精神。

二、(2024·龙岩高三一模)阅读下面的文字,完成后面的题目。(16分)

开满窗户的山坡

刘亮程

县上给村里拨了廊坊保护款,每家补贴1.8万元,要求把旧窗户和门都换成塑钢的。村里半数人家住拔廊坊,这种早期汉民居住的老房屋,因为廊檐往外拔出来一两米,有立柱支撑,形成廊,取名拔廊坊。住拔廊坊的人家得了补贴,好多旧木窗木门被拆后扔在一边。也有人家把拆掉的木门窗又换回来。

我们连买带捡收集了好多旧木门窗,堆在书院里。最先的打算是用这些旧木门窗,把书院朝马路的那段院墙围起来。原来的院墙残缺不整,到处是豁口和窟窿。我想把破院墙拆了,做一个最别致的院墙,名字叫村庄纪念墙。大概方案是:收来每家的旧门窗,用墙垛单独隔一个单元,门朝外,门楣上有这家的姓名和来历。每个门上配一把锁,钥匙发给那家人,什么时候他们想进书院,或是想进自己家的老门了,就拿钥匙打开。

几十户人家的门窗连成一个长长的墙,看过去户挨户住了许多人家,每户人家的门窗都不一样,大小不一样,漆色不一样,漆掉光后木头的老旧还是不一样。

我给村里这些人家留了一扇门,这样书院就成了全村人的。他们可能也不会来开那个已经扔掉的门,那扇门里再也没有他们一样东西。但也不一定,在某个夜里,某人被月光喊醒,穿鞋出门,拿着我给的钥匙,梦游似的行到书院墙根儿,找到镶嵌在院墙上他家的旧木门,开锁,推门,可他怎么也推不开。①他不知道我从里面也上了锁,那锁的钥匙在我这里。他推窗户,也推不开,窗户也从里面锁住。他爬窗户上往里望,一院子的月光树影。

我这样想的时候,仿佛在替另一个人做梦。一定有人会做这样的梦。如果我真的把这些旧木窗做成院墙立在路边,全村人都会因它而做梦。我也会一个一个地梦见他们。每个窗户曾经都是一家人的眼睛,他们扒着窗户往外看时,他们在村庄的内部。我有可能从这些旧门窗里窥见他们的生活,在有月光的夜晚,那些从来关不严实的门缝、变形的窗框里走掉的人声,仿佛又回到屋里。我在每一个窗户后面停下来,爬窗户朝外望,我会看见这一户人家曾经长达几十年上百年的张望。我会看见他们所看见的,把他们再一次遗忘。

这个想法让我激动了半个冬天和一个春天,我想等夏日天长了再动手做这件事情。那时候,从天亮到天黑,有17个小时,足够人把好多想法变成现实。可是,没等到夏天,我的这个想法就被另一个想法取代了。

一日,沟上头的老郭来书院找自己的旧木窗,我们50块钱买他的,他要买回去。我问老郭,你把这个破窗户拿回去干啥?

老郭说,他在山坡上挖了一个洞,做猪窝,想在洞顶上装一个窗户,这样猪就能看见太阳了。

这样猪也能看见星星了。我随口说了一句。

我知道老郭挖猪窝的那片山坡,就在他家对面,坡上黑洞洞的有好几个猪窝。老郭和别人不一样,竟然想给猪洞安一个窗户。

他的想法启示了我,我突然想到用这些收购来的窗户,把一座山上安满窗户。那个山坡下原是一所废弃的小学,靠山面水,山坡上是麦田,麦子翻山越岭生长向远方。我上下远近地打量这座山,想着把它用旧窗户镶嵌起来该多有意思。我无法把整座山镶起来,我收集的窗户也不够,我只是想把山的下部用窗户一层层镶起来,镶到几十层,窗户里装上灯,从河对岸看,整个山坡的麦地开满窗户。到夜晚,整座山因为亮着的窗户而悬空起来,看上去仿佛许许多多的人家住在半空。我会把这些窗户主人的名字留在窗框上,有一天他们从地里回来,找不到门,或者门锁的钥匙丢了,他们找到窗户,朝里看,全是厚厚的土,是麦子扎的根须。

这个想法也破产了,原因是我根本干不了多少事情,书院建设就把所有的精力和财力都耗了进去。想想我刚来这个村庄时我有多大的心劲儿啊。我到菜籽沟那年,和村里签有70年的独家旅游开发经营权,作为乙方的我,承诺在村里建一座书院,用收购的几十个老宅院,邀请艺术家入住作为其工作室,建成菜籽沟艺术家村落,利用自己和艺术家们的知名度,让这个不为人知的村庄成为中国的名村。那时我50岁刚出头,想在这个村庄干一番大事。但是仅仅过了几年,那个开发村庄做旅游的打算被我忘记了。那个合同也早被扔到一边。

现在,山坡下那块地方仍荒着,村里把地卖给一个老板,说是投资开客栈。老板怎么会把钱投在这个一百年也收不回本钱的项目上呢。只有我这样的人,会为一个梦投资,为一个天真的想法和冲动投入。②四年前我51岁,人过50岁,心还在40岁,时常冲动地用40岁的心驱动50岁的身体。

我心里有建一个书院的劲儿。③在那个山坡上开满窗户的劲儿,也一直在心里攒着。窗户也在书院院墙边攒着,风吹雨淋,一年年腐朽。一直等它们朽到窗框散架,完全不能用,这要不了多少年。那时我散步走过它们身边时,会做何感想呢。

我确实是一个适合想事情的人,我想的许多事情写成了书。在我想过的所有事情中,在菜籽沟一座山上开满窗户这件事,在我心里早已经无数次地完成了。某日天色渐暗时我开车路过,朝河那边的山坡望去,看见满山坡的窗户依次亮起来,从山根一直亮到山顶。

那个曾经想在山坡上开满窗户的我,已经远去。仅仅过了四年,许多事情便不用去实现了。④其实这是多好的事。

(有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.小说开头部分,提到菜籽沟村特色民居拔廊坊及县里换门窗的要求,由此切入处理旧门窗和文化保护这两个关联话题。

B.“我”的第二个梦想是给山坡装上窗户,这个想法没有什么实用价值而是一种精神皈依,但“我”却对它情有独钟,念念不忘。

C.“我”在菜籽沟村建书院,建艺术家村落,在处理旧门窗的设想方面富有创意,是一个有浪漫情怀和有使命感的作家。

D.小说多次提到“我”要在门窗上留主人的姓名和来历,目的是让村民想念“旧家”时更好辨识,体现“我”的细心周到。

D

解析 D.“目的是让村民想念‘旧家’时更好辨识,体现‘我’的细心周到”错。由“他们找到窗户,朝里看,全是厚厚的土,是麦子扎的根须”,可知主要的目的在于表达对历史的纪念。

A

6.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确一项是( )(3分)

A.句子①中“我”将门从里面上锁与前文中“给每个门上配一把锁”,这两个“锁”字的含义相同。

B.句子②表面上写“我”的激情与冲劲,实则含蓄地写出了随着年岁的增长“我”对力不从心的慨叹。

C.句子③中的“攒”是“我”的一种心理状态,写出了“我”对在山坡上开满窗户这一想法的执着。

D.句子④是“我”在心里无数次完成梦想后的自我宽慰,隐藏的则是现实中没有完成梦想的深深遗憾。

解析 本题考查学生体会重要语句的丰富含意、品味精彩的语言表达艺术的能力。A.“这两个锁字的含义相同”错。画线句中的“锁”可以理解为“心锁”,指无法回到从前的心理感受,另一个是生活中的真实的锁。这两个“锁”字的含义不同。

★7.“那个山坡下原是一所废弃的小学”这个段落,体现了“在菜籽沟一座山上开满窗户”这一梦想丰富而深刻的意蕴。请作简要分析。(4分)

解析 本题考查学生分析重要情节、语段的作用的能力。所在的段落,是写由老郭想给猪洞安一个窗户的事上受到启发,“我突然想到用这些收购来的窗户,把一座山上安满窗户”,与老郭给猪洞安窗户一样,都是美好的愿望和畅想。山坡是美的,“我上下远近地打量这座山,想着把它用旧窗户镶嵌起来该多有意思”,体现了“我”对村民的关注和诗意的追求。据“窗户里装上灯,……看上去仿佛许许多多的人家住在半空”,可知,寓意着“超越庸常与劳苦,诗意地栖居”,浪漫而唯美。据“我会把这些窗户主人的名字留在窗框上”,可知,是寄托了对逝去的旧事物的纪念。据“有一天他们从地里回来,……是麦子扎的根须”,可知,如果有一天迷失,窗户可以帮他们找到过去,看到曾经的最熟悉的一切,寓意着“村民扎根故土,守住传统”。

答案 ①山上开满窗户,“仿佛许许多多的人家住在半空”,浪漫唯美,寓意“超越庸常与劳苦,诗意地栖居”。②“把窗户主人的名字留在窗框上”,寄托了对逝去的旧事物的纪念。③“窗户里是厚土,是麦子的根须”,寓意“村民扎根故土,守住传统”。

8.有评论说,本文作者“有意抹去了小说和散文的边界”,请结合文本谈谈你的理解。(6分)

解析 本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏能力。①从整体上看,这是一篇小说,由评论可知,它兼具小说和散文的特点,是一篇散文化小说。

②从情节内容上看,没有一般小说具有的开端、发展、高潮、结局的情节发展阶段,故事主体叙写“我”处理旧门窗的两个梦,淡化了情节,没有激烈的矛盾冲突,使小说具有散文化特征。③从语言表达上看,“他不知道我从里面也上了锁,……窗户也从里面锁住”“窗户也在书院院墙边攒着,……会做何感想呢”,作者通过含蓄、独白式的语言表达丰富的情感,耐人寻味。

语句抒情性强,也是“有意抹去了小说和散文的边界”的体现。④从风格和手法上看,作者注重将思想感情和生活场景相融合,营造意境,和散文的边界不是那么鲜明。如“在某个夜里,……梦游似的行到书院墙根儿”“他爬窗户上往里望,一院子的月光树影”“在有月光的夜晚,……仿佛又回到屋里”,多次写到有月光的夜晚,营造了朦胧幽寂的氛围,与“我这样想的时候,……一定有人会做这样的梦”所写的梦境相契合,体现了作者的独具匠心和作品独特的艺术风格。

答案 ①这是一篇散文化小说,兼具小说和散文的特点,体现了作者独特的艺术追求。②淡化情节,没有激烈的矛盾冲突,故事主体叙写“我”处理旧门窗的两个梦。③抒情性强,通过含蓄、独白式的语言表达作者丰富的情感,耐人寻味。④注重意境营造,如多次写到有月光的夜晚,营造朦胧幽寂的氛围,与梦境相契合。

本课结束