2025届高考语文二轮复习:《学写文学短评》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文二轮复习:《学写文学短评》课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-14 15:17:23 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

学写文学短评

1.了解文学短评的含义;

2.了解古典诗歌文学短评从抒情形象、言语形式、表现手法和诗歌感情等角度选择评论点的方法和从“小”处切入,善于聚焦的选点要求;

3.掌握文学短评叙议结合的写作方式。

学习目标

高考导航

2023年新高考Ⅰ卷文学类文本第9题要求围绕关键词写短评思路,全国甲卷第20题要求对指定人物等做出评价,全国甲卷诗歌鉴赏第15题分析最后两句的“妙处”等题型,都可以理解为写短评,此类题目要求我们重视文学短评(含时事短评)的写作。

壹

任务一:识得“文学短评”面

1.每次读陶渊明的诗,都如同进行一次心灵的洗礼,顿时感到轻松了许多,清新了许多。读他的诗不累,不乏。他写的就是最平常不过的乡村、农田、宅院,不华美也不绚丽。但正是诗人这不事雕琢的平淡与朴素,才让我们倍感他的坦率与真诚,让我们在与诗人促膝而谈之中体会到他大智若愚的生存智慧。

思考:这段文字是文学短评吗?

读后感重在感受,

侧重感性的体味;

文学短评重在评论,侧重分析、鉴赏、评价。

2.赤壁是很小的地方,为什么在古代名气那么大?以致于惜墨如金的《水经》记它,地理经典《水经注》写它,杜牧、苏东坡等文豪赞美它。细究起来,还是因为“山侧临江川”的特殊地理位置和地理环境。占尽“地利”是它得以扬名天下、长盛不衰的奥秘,也是它的魅力所在。

思考:这段文字是文学短评吗?

文学短评所评论的是作品在文学方面的特点。

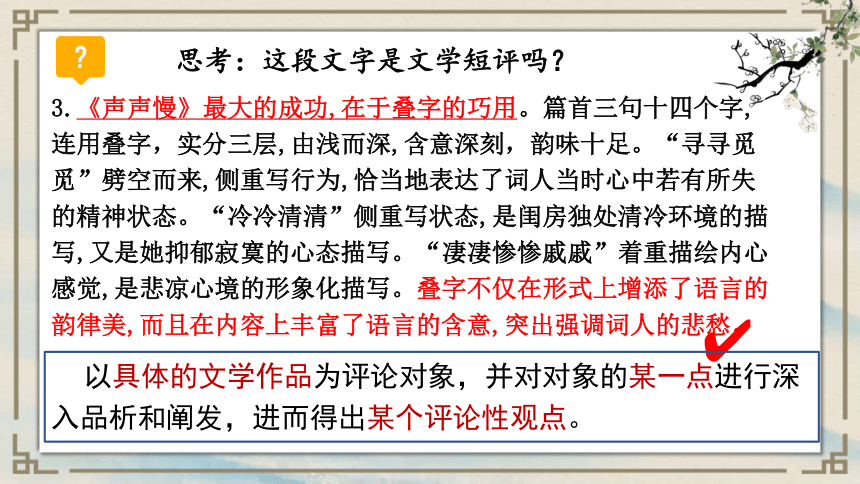

3.《声声慢》最大的成功,在于叠字的巧用。篇首三句十四个字,连用叠字,实分三层,由浅而深,含意深刻,韵味十足。“寻寻觅觅”劈空而来,侧重写行为,恰当地表达了词人当时心中若有所失的精神状态。“冷冷清清”侧重写状态,是闺房独处清冷环境的描写,又是她抑郁寂寞的心态描写。“凄凄惨惨戚戚”着重描绘内心感觉,是悲凉心境的形象化描写。叠字不仅在形式上增添了语言的韵律美,而且在内容上丰富了语言的含意,突出强调词人的悲愁。

思考:这段文字是文学短评吗?

以具体的文学作品为评论对象,并对对象的某一点进行深入品析和阐发,进而得出某个评论性观点。

什么是文学短评?

文学短评是文学评论的一个分支,主要以具体的文学作品为评论对象,并对对象的某一点进行深入品析和阐发,进而得出某个评论性观点。文学短评是对作家、作品和其他文学现象进行评论而篇幅相对短小的一类文章,主要是评论作家创作的得失,分析作品的思想内容、艺术特色等。

任务二:习得“文学短评”计

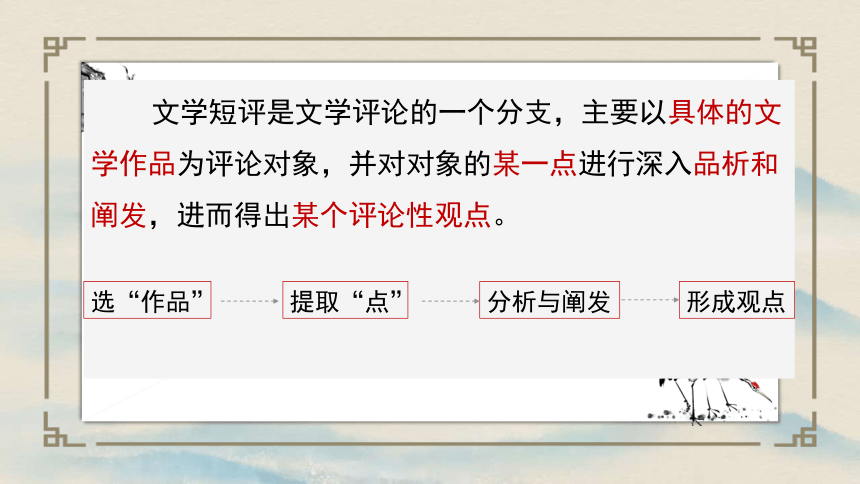

文学短评是文学评论的一个分支,主要以具体的文学作品为评论对象,并对对象的某一点进行深入品析和阐发,进而得出某个评论性观点。

选“作品”

提取“点”

分析与阐发

形成观点

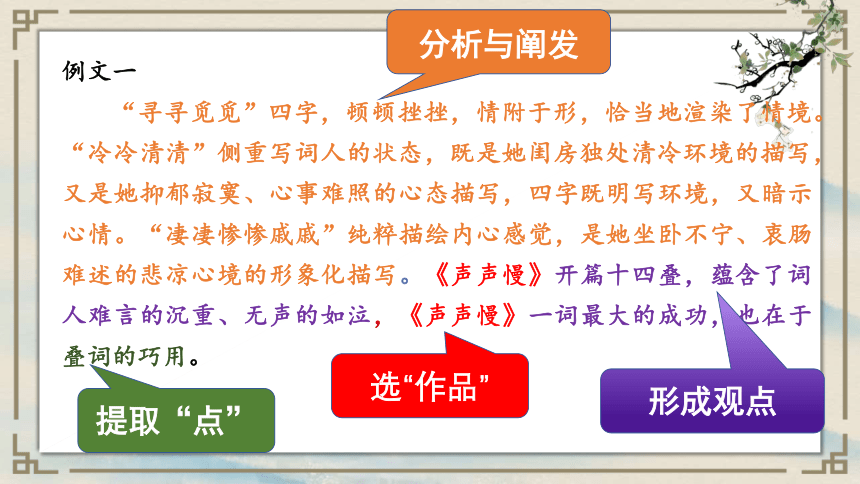

例文一

“寻寻觅觅”四字,顿顿挫挫,情附于形,恰当地渲染了情境。“冷冷清清”侧重写词人的状态,既是她闺房独处清冷环境的描写,又是她抑郁寂寞、心事难照的心态描写,四字既明写环境,又暗示心情。“凄凄惨惨戚戚”纯粹描绘内心感觉,是她坐卧不宁、衷肠难述的悲凉心境的形象化描写。《声声慢》开篇十四叠,蕴含了词人难言的沉重、无声的如泣,《声声慢》一词最大的成功,也在于叠词的巧用。

选“作品”

提取“点”

分析与阐发

形成观点

文学短评示例

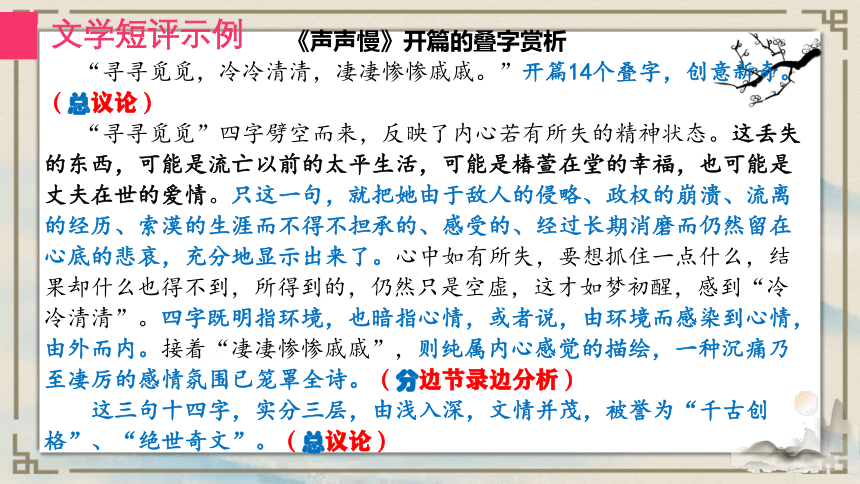

《声声慢》开篇的叠字赏析

“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”开篇14个叠字,创意新奇。(总议论)

“寻寻觅觅”四字劈空而来,反映了内心若有所失的精神状态。这丢失的东西,可能是流亡以前的太平生活,可能是椿萱在堂的幸福,也可能是丈夫在世的爱情。只这一句,就把她由于敌人的侵略、政权的崩溃、流离的经历、索漠的生涯而不得不担承的、感受的、经过长期消磨而仍然留在心底的悲哀,充分地显示出来了。心中如有所失,要想抓住一点什么,结果却什么也得不到,所得到的,仍然只是空虚,这才如梦初醒,感到“冷冷清清”。四字既明指环境,也暗指心情,或者说,由环境而感染到心情,由外而内。接着“凄凄惨惨戚戚”,则纯属内心感觉的描绘,一种沉痛乃至凄厉的感情氛围已笼罩全诗。(分边节录边分析)

这三句十四字,实分三层,由浅入深,文情并茂,被誉为“千古创格”、“绝世奇文”。(总议论)

文学短评常见误区

1.重“感”。在写作时结合本人实际,写自己的感想、体会,主观情感色彩鲜明,倾向读后感。

2.无评。只对原词句作简单翻译,没有观点,没有评论。

3.错评。曲解作品,对作品内容理解有误。

4.散评。面面俱到,眉毛胡子一把抓,都只是泛泛而谈,全文观点不够鲜明。

5.浅评。只抓住表面的印象,浅表性地进行评论。

1.“某一点”——切口要小

选择的论题,一定要精心选择自己有所心得的,把握得最准确的,能够评好的角度来写。只有把“口子”开小一点,才能论得清楚,议得到位。才能见“微”而显“著”,以“小”见“大”。

下面几个选题,你觉得哪些较为精彩?

①《梦游天姥吟留别》意象、手法及情感分析

② 自然乃吾乡:隐喻视角下的《归园田居》

③《登高》文学短评

④ 辛词的用典艺术——以《永遇乐 京口北固亭怀古》为例

⑤ 读《琵琶行》有感

⑥ 千江有水千江月——论苏轼词中“月”意象

⑦ 崇高与秀美——试比较《念奴娇 赤壁怀古》与《声声慢》的美学意蕴

√

√

√

√

其他选题较为宽泛,评论方向不够明确,可能流于读后感、漫谈等。

选题独特,且具有研究价值,切口较小,易于深入开掘。

其选题模式可概括为:研读单篇,精选评论点;比较多篇,求同存异。

选题角度 具体阐释

主旨意蕴 ①主题思想是什么;②主题表现得怎么样。常用的点评术语有:中心突出、主题深刻、言近旨远、意蕴丰富、含蓄蕴藉、深化主题、耐人寻味、深沉感人等。

形象 ①通过这个人物揭示出怎样的社会现象,即形象的典型意义;②评论人物的主要性格特征。

艺术手法 如描写技巧、抒情艺术、修辞手法等。

构思技巧 ①写作思路,如总分、分总、总分总;欲扬先抑、伏笔铺垫等。②线索安排,有何效果。③选材特点,如真实典型、来自生活、新鲜亲切等。④叙事技巧:第一人称叙事、历史与现实交叉叙事,倒叙、插叙等

语言特色 主要看其语言风格、特点,如生动、清新、质朴、华丽、幽默等。

作家的创作风格 如李白的“浪漫主义”、杜甫的“现实主义”、海明威的“冰山理论”等。

从 角度评《归园田居》

《归园田居》的作者陶渊明是一位田园诗人,也是隐士文化的代表人物。

诗人将方宅草屋、榆柳桃李、村落炊烟、深巷狗吠、桑树鸡鸣等景物融为一体,把普通田村生活情景描绘得如此美,从而表现了自己对田园生活的热爱与向往。寥寥数语,把一个不愿同流合污,为保持完整的人格和高尚的情操而甘隐田的隐士形象跃然纸上。

形象

《归园田居》是一首田园诗,其语言表达被称为“田家语”。而这种“田家语”不仅体现在表达的平铺直叙、内容的通俗易懂上,也体现在他别致的用词上。

在对于田园生活的描写上,作者的语言风格轻松质朴、平淡舒缓,恰恰与这首山水田园诗的内容与中心相匹配,他没有太过华丽的辞藻,只是用白描的手法平淡地写道:“方宅十余亩,草屋八九间”,但一幅“土地平旷,屋舍俨然”的场景却在我们眼前铺展开来……

从 角度评《归园田居》

语言

从 角度评《声声慢》

《声声慢》最大的成功,在于叠字的巧用。篇首三句十四个字,连用叠字,实分三层,由浅而深,含意深刻,韵味十足。“寻寻觅觅”劈空而来,侧重写行为,恰当地表达了词人当时心中若有所失的精神状态。“冷冷清清”侧重写状态,是闺房独处清冷环境的描写,又是她抑郁寂寞的心态描写。“凄凄惨惨戚戚”着重描绘内心感觉,是悲凉心境的形象化描写。叠字不仅在形式上增添了语言的韵律美,而且在内容上丰富了语言的含意,突出强调词人的悲愁。

艺术手法

从 角度评《归园田居》

这首园田诗最核心的一个字就是题目中的“归”。“归”即是“归来”“返回”,既然有“返回”也就是说明之前并不是在这里或这种状态中的。代入到这首诗,作者说“归园田居”也就是描写回到田园过上的隐逸生活,那么在此之前,作者并没有在田园中,他在哪儿呢?用诗中的话来说,就是“误落尘网中,一去三十年”。在这种情况下,作者开始对官场感到厌恶而疲倦,个性使然,他如“羁鸟”和“池鱼”,开始思念起并向往着能让自己获得自由与快乐的“旧林”和“故渊”,其中,“羁鸟”与“池鱼”再一次表现出了他对于自己被官场束缚的无奈与苦闷。接下来,从“守拙归园田”开始,作者展示了他“不争名利”的本心。抒发出作者辞官归隐,躬耕田园的自由、喜悦之情。

情感主旨

2.“分析与阐发”——叙议结合

“小口切入”之后,要抓住要点,进行精细入微的分析。分析原则为叙议结合。“叙”要精当,为“议”提供支撑或依据;“议”要紧密结合“叙”,思路清晰,态度鲜明,最好有自己独到的见解。

判断以下短评写的好不好,为什么?

例文一:

“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。”大弦浑宏悠长嘈嘈如同暴风骤雨,小弦和缓幽细切切如同有人私语。

例文二:

这段文字描绘了整首《琵琶曲》的节奏,或快或慢,将整首曲子生动形象地呈现出来,使得诗人受到极大的震撼,久久不能平静。

只有叙述,没有议论

泛泛而谈,没有精细入微的见解

在诗中的音乐描写中,诗人多方设喻,以表现琵琶曲中复杂、细微的音响变化。如以人们在生活中可以听到的声音作比,以骤降的“急雨”比喻粗弦的繁音促节......以“裂帛”声比喻四弦齐拨时乐声的清脆短促,响亮非凡。在妙喻联翩中赋予抽象的音乐以生动形象、具体之感,使人如闻其声,如临其境。这些形象贴切的比喻,把美妙的旋律、变化的节奏表现得淋漓尽致。

1.抓住要点,进行精细入微的分析;2.叙议结合。

叙述

议论

例文一

音乐描写,做到了以声传情,声情交融。把音乐与演奏者的身世之悲、听者(诗人)的主观感受结合在一起来写,大大加深了读者对乐曲内容及其内在情韵的体验。如果说琵琶女在校音定调时,已流露出情感,那么,随着正式弹奏的开始,感情的流露渐趋明朗。在千变万化的曲调旋律中,诗人仍然意在表现人物的感情。整个演奏过程,或低回掩抑,如泣如诉;或圆润流美,莺歌玉转;或高亢明快,铁骑交锋,无不生动地传达出演奏者内心深处浪涛般起伏不平的感情,交织着她对人生诸般滋味的深切感受。

判断以下两则短评哪一则更好,为什么?

例文二

这段文字语言优美,生动形象,表现了琵琶女高超的演奏技艺,令人叹为观止。这段文字还运用了融情于景的表现手法,结尾用“江”“月”意象营造画面意境,渲染了当时感伤的氛围,而且在结构上呼应了开篇“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”所奠定的情感基调。

小口切入,深入挖掘,叙议结合,小中见大

例文一:聚焦“音乐描写”,从“小”处切入,论述深入。

例文二:选点太多,内容驳杂,每个点都论述不深刻。

3.安排结构,注重写法

总分总式结构。开头概括复述原文,点出要强调之处,引出论点。中间分析论证,边节录复述,边分析评论,根据需要还可以联系实际,适当引申发挥。结尾照应开头,进一步明确、深化论点。

①“总”,开头用精练的语言,开门见山地亮出观点。

②“分”,紧扣观点结合原文相关句子采用叙评结合、评析结合的手法,作深入的、有条理的分析。

③“总”,回扣观点,归纳总结。

浅说曹操《短歌行》中的三处用典

曹操的《短歌行》属宴席上的即兴之作,抒发了一位雄才大略的政治家渴慕延纳人才共襄大业的情怀。诗中三处用典,层层递进,富有条理地展露作者延纳人才的情怀由“殷切”到“热切”,再到“迫切”的变化、上升过程。

第一处用典:“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。”典出《诗经·郑风·子衿》。把自己渴望得到贤才的专注、专一、殷切的情感,以女孩子恋慕情人为喻。生动、贴切地表达自己在招贤纳士一事上的全神贯注、始终如一。

第二处用典紧承第一处。“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”典出《诗经·小雅·鹿鸣》,借原作设宴待客的热闹景象,表达自己延纳人才的热切之情。作者把要延纳的人才称作“嘉宾”,要“鼓瑟吹笙”款待他们,显示出作者的坦诚和热情,愿意和“嘉宾”们肝胆相照。

第三处用典出现在全诗的结尾,处于作者情感表达的高潮阶段。“周公吐哺,天下归心。”典出《史记·鲁周公世家》。作者其时正“挟天子以令诸侯”,地位与周公相仿,周公当年“一沭三握发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下贤人”的迫切求贤之情,正是此时此地曹操的内心所想。第三处用典,表达的正是曹操处用人之际“唯才是举”的迫切心情。

《短歌行》篇幅不长,三处用典精心布置,以少总多,经济而细密地表达出作者延纳人才的“殷切”、“热切”、“迫切”之情,丰富而又层次分明。

任务三:写得“文学短评”文

高考衔接

2023年新高考1卷现代文阅读(陈村《给儿子》)第9题:

读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。(6分)

甲组答案示例:

①本文表面上是关于未来的想象,即父亲想象儿子长大后的一次旅行。②其实是父亲对过去的回忆。③为何交叠未来与过去?指向关于成长的主题,即父亲带儿子重温自己的成长,并期待儿子也能够在其中找到自我。

乙组答案示例:

①文章有很多抒情的意象,河流是其中最重要的一个。②其表现就是,从爬上江堤到独坐河滩,儿子的板桥之旅始终与河流相伴。③那么河流究竟意味着什么?河流既是环境与风景,也代表着空间的延展和时间的流逝,并承载着人的思索。

高考衔接

2023年北京卷微写作:

文学社社刊拟开设“花开纸上”读书专栏。请你从经典的文学作品中选一个与花卉有关的场景,从自己的感受出发,写一段短评。要求:写出作品名,符合作品内容;条理清晰,语言简洁,不超过150字。(10分)

写作示例:

“墙角数枝梅,凌寒独自开”,王安石在《梅花》诗里硬是把梅花写得峭拔挺立、风骨凛然。僻处“墙角”,远离尘嚣和追捧;“凌寒”傲雪,俨然无畏的斗士;“独自”花开,独自凋谢,宁可轻轻地来,悄悄地去。我读此诗,如见梅花,顿觉清香满纸。那墙角的梅分明是傲岸不屈的人,清音成绝响,王荆公伟甚!

感谢您的观看

学写文学短评

1.了解文学短评的含义;

2.了解古典诗歌文学短评从抒情形象、言语形式、表现手法和诗歌感情等角度选择评论点的方法和从“小”处切入,善于聚焦的选点要求;

3.掌握文学短评叙议结合的写作方式。

学习目标

高考导航

2023年新高考Ⅰ卷文学类文本第9题要求围绕关键词写短评思路,全国甲卷第20题要求对指定人物等做出评价,全国甲卷诗歌鉴赏第15题分析最后两句的“妙处”等题型,都可以理解为写短评,此类题目要求我们重视文学短评(含时事短评)的写作。

壹

任务一:识得“文学短评”面

1.每次读陶渊明的诗,都如同进行一次心灵的洗礼,顿时感到轻松了许多,清新了许多。读他的诗不累,不乏。他写的就是最平常不过的乡村、农田、宅院,不华美也不绚丽。但正是诗人这不事雕琢的平淡与朴素,才让我们倍感他的坦率与真诚,让我们在与诗人促膝而谈之中体会到他大智若愚的生存智慧。

思考:这段文字是文学短评吗?

读后感重在感受,

侧重感性的体味;

文学短评重在评论,侧重分析、鉴赏、评价。

2.赤壁是很小的地方,为什么在古代名气那么大?以致于惜墨如金的《水经》记它,地理经典《水经注》写它,杜牧、苏东坡等文豪赞美它。细究起来,还是因为“山侧临江川”的特殊地理位置和地理环境。占尽“地利”是它得以扬名天下、长盛不衰的奥秘,也是它的魅力所在。

思考:这段文字是文学短评吗?

文学短评所评论的是作品在文学方面的特点。

3.《声声慢》最大的成功,在于叠字的巧用。篇首三句十四个字,连用叠字,实分三层,由浅而深,含意深刻,韵味十足。“寻寻觅觅”劈空而来,侧重写行为,恰当地表达了词人当时心中若有所失的精神状态。“冷冷清清”侧重写状态,是闺房独处清冷环境的描写,又是她抑郁寂寞的心态描写。“凄凄惨惨戚戚”着重描绘内心感觉,是悲凉心境的形象化描写。叠字不仅在形式上增添了语言的韵律美,而且在内容上丰富了语言的含意,突出强调词人的悲愁。

思考:这段文字是文学短评吗?

以具体的文学作品为评论对象,并对对象的某一点进行深入品析和阐发,进而得出某个评论性观点。

什么是文学短评?

文学短评是文学评论的一个分支,主要以具体的文学作品为评论对象,并对对象的某一点进行深入品析和阐发,进而得出某个评论性观点。文学短评是对作家、作品和其他文学现象进行评论而篇幅相对短小的一类文章,主要是评论作家创作的得失,分析作品的思想内容、艺术特色等。

任务二:习得“文学短评”计

文学短评是文学评论的一个分支,主要以具体的文学作品为评论对象,并对对象的某一点进行深入品析和阐发,进而得出某个评论性观点。

选“作品”

提取“点”

分析与阐发

形成观点

例文一

“寻寻觅觅”四字,顿顿挫挫,情附于形,恰当地渲染了情境。“冷冷清清”侧重写词人的状态,既是她闺房独处清冷环境的描写,又是她抑郁寂寞、心事难照的心态描写,四字既明写环境,又暗示心情。“凄凄惨惨戚戚”纯粹描绘内心感觉,是她坐卧不宁、衷肠难述的悲凉心境的形象化描写。《声声慢》开篇十四叠,蕴含了词人难言的沉重、无声的如泣,《声声慢》一词最大的成功,也在于叠词的巧用。

选“作品”

提取“点”

分析与阐发

形成观点

文学短评示例

《声声慢》开篇的叠字赏析

“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”开篇14个叠字,创意新奇。(总议论)

“寻寻觅觅”四字劈空而来,反映了内心若有所失的精神状态。这丢失的东西,可能是流亡以前的太平生活,可能是椿萱在堂的幸福,也可能是丈夫在世的爱情。只这一句,就把她由于敌人的侵略、政权的崩溃、流离的经历、索漠的生涯而不得不担承的、感受的、经过长期消磨而仍然留在心底的悲哀,充分地显示出来了。心中如有所失,要想抓住一点什么,结果却什么也得不到,所得到的,仍然只是空虚,这才如梦初醒,感到“冷冷清清”。四字既明指环境,也暗指心情,或者说,由环境而感染到心情,由外而内。接着“凄凄惨惨戚戚”,则纯属内心感觉的描绘,一种沉痛乃至凄厉的感情氛围已笼罩全诗。(分边节录边分析)

这三句十四字,实分三层,由浅入深,文情并茂,被誉为“千古创格”、“绝世奇文”。(总议论)

文学短评常见误区

1.重“感”。在写作时结合本人实际,写自己的感想、体会,主观情感色彩鲜明,倾向读后感。

2.无评。只对原词句作简单翻译,没有观点,没有评论。

3.错评。曲解作品,对作品内容理解有误。

4.散评。面面俱到,眉毛胡子一把抓,都只是泛泛而谈,全文观点不够鲜明。

5.浅评。只抓住表面的印象,浅表性地进行评论。

1.“某一点”——切口要小

选择的论题,一定要精心选择自己有所心得的,把握得最准确的,能够评好的角度来写。只有把“口子”开小一点,才能论得清楚,议得到位。才能见“微”而显“著”,以“小”见“大”。

下面几个选题,你觉得哪些较为精彩?

①《梦游天姥吟留别》意象、手法及情感分析

② 自然乃吾乡:隐喻视角下的《归园田居》

③《登高》文学短评

④ 辛词的用典艺术——以《永遇乐 京口北固亭怀古》为例

⑤ 读《琵琶行》有感

⑥ 千江有水千江月——论苏轼词中“月”意象

⑦ 崇高与秀美——试比较《念奴娇 赤壁怀古》与《声声慢》的美学意蕴

√

√

√

√

其他选题较为宽泛,评论方向不够明确,可能流于读后感、漫谈等。

选题独特,且具有研究价值,切口较小,易于深入开掘。

其选题模式可概括为:研读单篇,精选评论点;比较多篇,求同存异。

选题角度 具体阐释

主旨意蕴 ①主题思想是什么;②主题表现得怎么样。常用的点评术语有:中心突出、主题深刻、言近旨远、意蕴丰富、含蓄蕴藉、深化主题、耐人寻味、深沉感人等。

形象 ①通过这个人物揭示出怎样的社会现象,即形象的典型意义;②评论人物的主要性格特征。

艺术手法 如描写技巧、抒情艺术、修辞手法等。

构思技巧 ①写作思路,如总分、分总、总分总;欲扬先抑、伏笔铺垫等。②线索安排,有何效果。③选材特点,如真实典型、来自生活、新鲜亲切等。④叙事技巧:第一人称叙事、历史与现实交叉叙事,倒叙、插叙等

语言特色 主要看其语言风格、特点,如生动、清新、质朴、华丽、幽默等。

作家的创作风格 如李白的“浪漫主义”、杜甫的“现实主义”、海明威的“冰山理论”等。

从 角度评《归园田居》

《归园田居》的作者陶渊明是一位田园诗人,也是隐士文化的代表人物。

诗人将方宅草屋、榆柳桃李、村落炊烟、深巷狗吠、桑树鸡鸣等景物融为一体,把普通田村生活情景描绘得如此美,从而表现了自己对田园生活的热爱与向往。寥寥数语,把一个不愿同流合污,为保持完整的人格和高尚的情操而甘隐田的隐士形象跃然纸上。

形象

《归园田居》是一首田园诗,其语言表达被称为“田家语”。而这种“田家语”不仅体现在表达的平铺直叙、内容的通俗易懂上,也体现在他别致的用词上。

在对于田园生活的描写上,作者的语言风格轻松质朴、平淡舒缓,恰恰与这首山水田园诗的内容与中心相匹配,他没有太过华丽的辞藻,只是用白描的手法平淡地写道:“方宅十余亩,草屋八九间”,但一幅“土地平旷,屋舍俨然”的场景却在我们眼前铺展开来……

从 角度评《归园田居》

语言

从 角度评《声声慢》

《声声慢》最大的成功,在于叠字的巧用。篇首三句十四个字,连用叠字,实分三层,由浅而深,含意深刻,韵味十足。“寻寻觅觅”劈空而来,侧重写行为,恰当地表达了词人当时心中若有所失的精神状态。“冷冷清清”侧重写状态,是闺房独处清冷环境的描写,又是她抑郁寂寞的心态描写。“凄凄惨惨戚戚”着重描绘内心感觉,是悲凉心境的形象化描写。叠字不仅在形式上增添了语言的韵律美,而且在内容上丰富了语言的含意,突出强调词人的悲愁。

艺术手法

从 角度评《归园田居》

这首园田诗最核心的一个字就是题目中的“归”。“归”即是“归来”“返回”,既然有“返回”也就是说明之前并不是在这里或这种状态中的。代入到这首诗,作者说“归园田居”也就是描写回到田园过上的隐逸生活,那么在此之前,作者并没有在田园中,他在哪儿呢?用诗中的话来说,就是“误落尘网中,一去三十年”。在这种情况下,作者开始对官场感到厌恶而疲倦,个性使然,他如“羁鸟”和“池鱼”,开始思念起并向往着能让自己获得自由与快乐的“旧林”和“故渊”,其中,“羁鸟”与“池鱼”再一次表现出了他对于自己被官场束缚的无奈与苦闷。接下来,从“守拙归园田”开始,作者展示了他“不争名利”的本心。抒发出作者辞官归隐,躬耕田园的自由、喜悦之情。

情感主旨

2.“分析与阐发”——叙议结合

“小口切入”之后,要抓住要点,进行精细入微的分析。分析原则为叙议结合。“叙”要精当,为“议”提供支撑或依据;“议”要紧密结合“叙”,思路清晰,态度鲜明,最好有自己独到的见解。

判断以下短评写的好不好,为什么?

例文一:

“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。”大弦浑宏悠长嘈嘈如同暴风骤雨,小弦和缓幽细切切如同有人私语。

例文二:

这段文字描绘了整首《琵琶曲》的节奏,或快或慢,将整首曲子生动形象地呈现出来,使得诗人受到极大的震撼,久久不能平静。

只有叙述,没有议论

泛泛而谈,没有精细入微的见解

在诗中的音乐描写中,诗人多方设喻,以表现琵琶曲中复杂、细微的音响变化。如以人们在生活中可以听到的声音作比,以骤降的“急雨”比喻粗弦的繁音促节......以“裂帛”声比喻四弦齐拨时乐声的清脆短促,响亮非凡。在妙喻联翩中赋予抽象的音乐以生动形象、具体之感,使人如闻其声,如临其境。这些形象贴切的比喻,把美妙的旋律、变化的节奏表现得淋漓尽致。

1.抓住要点,进行精细入微的分析;2.叙议结合。

叙述

议论

例文一

音乐描写,做到了以声传情,声情交融。把音乐与演奏者的身世之悲、听者(诗人)的主观感受结合在一起来写,大大加深了读者对乐曲内容及其内在情韵的体验。如果说琵琶女在校音定调时,已流露出情感,那么,随着正式弹奏的开始,感情的流露渐趋明朗。在千变万化的曲调旋律中,诗人仍然意在表现人物的感情。整个演奏过程,或低回掩抑,如泣如诉;或圆润流美,莺歌玉转;或高亢明快,铁骑交锋,无不生动地传达出演奏者内心深处浪涛般起伏不平的感情,交织着她对人生诸般滋味的深切感受。

判断以下两则短评哪一则更好,为什么?

例文二

这段文字语言优美,生动形象,表现了琵琶女高超的演奏技艺,令人叹为观止。这段文字还运用了融情于景的表现手法,结尾用“江”“月”意象营造画面意境,渲染了当时感伤的氛围,而且在结构上呼应了开篇“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”所奠定的情感基调。

小口切入,深入挖掘,叙议结合,小中见大

例文一:聚焦“音乐描写”,从“小”处切入,论述深入。

例文二:选点太多,内容驳杂,每个点都论述不深刻。

3.安排结构,注重写法

总分总式结构。开头概括复述原文,点出要强调之处,引出论点。中间分析论证,边节录复述,边分析评论,根据需要还可以联系实际,适当引申发挥。结尾照应开头,进一步明确、深化论点。

①“总”,开头用精练的语言,开门见山地亮出观点。

②“分”,紧扣观点结合原文相关句子采用叙评结合、评析结合的手法,作深入的、有条理的分析。

③“总”,回扣观点,归纳总结。

浅说曹操《短歌行》中的三处用典

曹操的《短歌行》属宴席上的即兴之作,抒发了一位雄才大略的政治家渴慕延纳人才共襄大业的情怀。诗中三处用典,层层递进,富有条理地展露作者延纳人才的情怀由“殷切”到“热切”,再到“迫切”的变化、上升过程。

第一处用典:“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。”典出《诗经·郑风·子衿》。把自己渴望得到贤才的专注、专一、殷切的情感,以女孩子恋慕情人为喻。生动、贴切地表达自己在招贤纳士一事上的全神贯注、始终如一。

第二处用典紧承第一处。“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”典出《诗经·小雅·鹿鸣》,借原作设宴待客的热闹景象,表达自己延纳人才的热切之情。作者把要延纳的人才称作“嘉宾”,要“鼓瑟吹笙”款待他们,显示出作者的坦诚和热情,愿意和“嘉宾”们肝胆相照。

第三处用典出现在全诗的结尾,处于作者情感表达的高潮阶段。“周公吐哺,天下归心。”典出《史记·鲁周公世家》。作者其时正“挟天子以令诸侯”,地位与周公相仿,周公当年“一沭三握发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下贤人”的迫切求贤之情,正是此时此地曹操的内心所想。第三处用典,表达的正是曹操处用人之际“唯才是举”的迫切心情。

《短歌行》篇幅不长,三处用典精心布置,以少总多,经济而细密地表达出作者延纳人才的“殷切”、“热切”、“迫切”之情,丰富而又层次分明。

任务三:写得“文学短评”文

高考衔接

2023年新高考1卷现代文阅读(陈村《给儿子》)第9题:

读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。(6分)

甲组答案示例:

①本文表面上是关于未来的想象,即父亲想象儿子长大后的一次旅行。②其实是父亲对过去的回忆。③为何交叠未来与过去?指向关于成长的主题,即父亲带儿子重温自己的成长,并期待儿子也能够在其中找到自我。

乙组答案示例:

①文章有很多抒情的意象,河流是其中最重要的一个。②其表现就是,从爬上江堤到独坐河滩,儿子的板桥之旅始终与河流相伴。③那么河流究竟意味着什么?河流既是环境与风景,也代表着空间的延展和时间的流逝,并承载着人的思索。

高考衔接

2023年北京卷微写作:

文学社社刊拟开设“花开纸上”读书专栏。请你从经典的文学作品中选一个与花卉有关的场景,从自己的感受出发,写一段短评。要求:写出作品名,符合作品内容;条理清晰,语言简洁,不超过150字。(10分)

写作示例:

“墙角数枝梅,凌寒独自开”,王安石在《梅花》诗里硬是把梅花写得峭拔挺立、风骨凛然。僻处“墙角”,远离尘嚣和追捧;“凌寒”傲雪,俨然无畏的斗士;“独自”花开,独自凋谢,宁可轻轻地来,悄悄地去。我读此诗,如见梅花,顿觉清香满纸。那墙角的梅分明是傲岸不屈的人,清音成绝响,王荆公伟甚!

感谢您的观看