第十七章 勾股定理面积证明法及应用 教案(表格式)2024-2025学年人教版八年级下册

文档属性

| 名称 | 第十七章 勾股定理面积证明法及应用 教案(表格式)2024-2025学年人教版八年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 601.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-14 22:49:01 | ||

图片预览

文档简介

本节课教学目标

知识技能 在回顾三种证明勾股定理的过程中发现面积法和求面积的重要思路“割补思想”; 在应用面积法和割补思想的过程中发展推理能力,发展数学思维; 在不同的知识背景下找到相同的模型,在变化规律中找到不变量,不断积累新知识和新方法。

数学 思考 通过回顾教材中的问题,抓住知识的生长点,让学生经历在已解决问题的过程中探索出求解面积的思路和方法,应用思路的过程中,发展学生的抽象能力、几何直观和抽象能力,感受到教材中例题和习题的重要性。 通过题型变换,让学生经历在应用模型解决新问题的过程中,不断发现新问题,不断解决新问题,探索出新模型的过程,让学生体验在变化规律和变化中的不变量与不变模型,增强学生知识的迁移能力,感悟演绎推理过程,进一步发展几何直观、模型观念和应用意识,激发学生求知欲和探索欲。 通过小结归纳知识框架图,形成对几何学习的初步认识,将一般路径、数学思想、学习方法、模型探索及模型应用等横纵联系,让知识、技能、方法、思想、素养系统联系,构建学习体系。

情感态度 在解决问题的过程中,培养学生分析、转化、解决实际问题的能力,通过问题的解决帮助学生树立学习的自信心; 在学习过程中感受不断探索带给学生的合作意识与成功感,建立学习的兴趣。

教学重点 引导学生在图形中抽象出模型并进行应用

教学难点 模型应用及推理演绎推导过程

教学过程

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

人教版八年级下册《勾股定理面积证明法及应用》教学设计

勾股 定理 趣谈 展示数学文化背景: (

中国著名数学家华罗庚曾建议,用一幅反映勾股定理的数形关系图来作为和外星人交谈的语言。

) (

2002年国际数学家大会在中国北京举行,这是一次21世纪全世界数学家的第一次大聚会,这次大会的会徽就选定了我国古代数学家赵爽用来证明勾股定理的弦图。

) 阅读并了解知识背景,体会勾股定理在生活中的广泛应用,增强文化自信。 通过知识背景的了解,激发学生学习兴趣,为更好地学习数学知识奠定基础。

学习 目标 展示 在勾股定理图形证明法中认识面积法。 理解面积法的思路和蕴含的数学思想。 掌握面积法并运用面积法的思路求解不同情境中的图形面积。 阅读学习目标。 通过阅读学习目标,明确本节课需要学会的知识。

复习 旧知 (

a

b

c

) 回忆并准确描述勾股定理。 回顾勾股定理的基础知识,搭建本节课认知结构的底层基础。

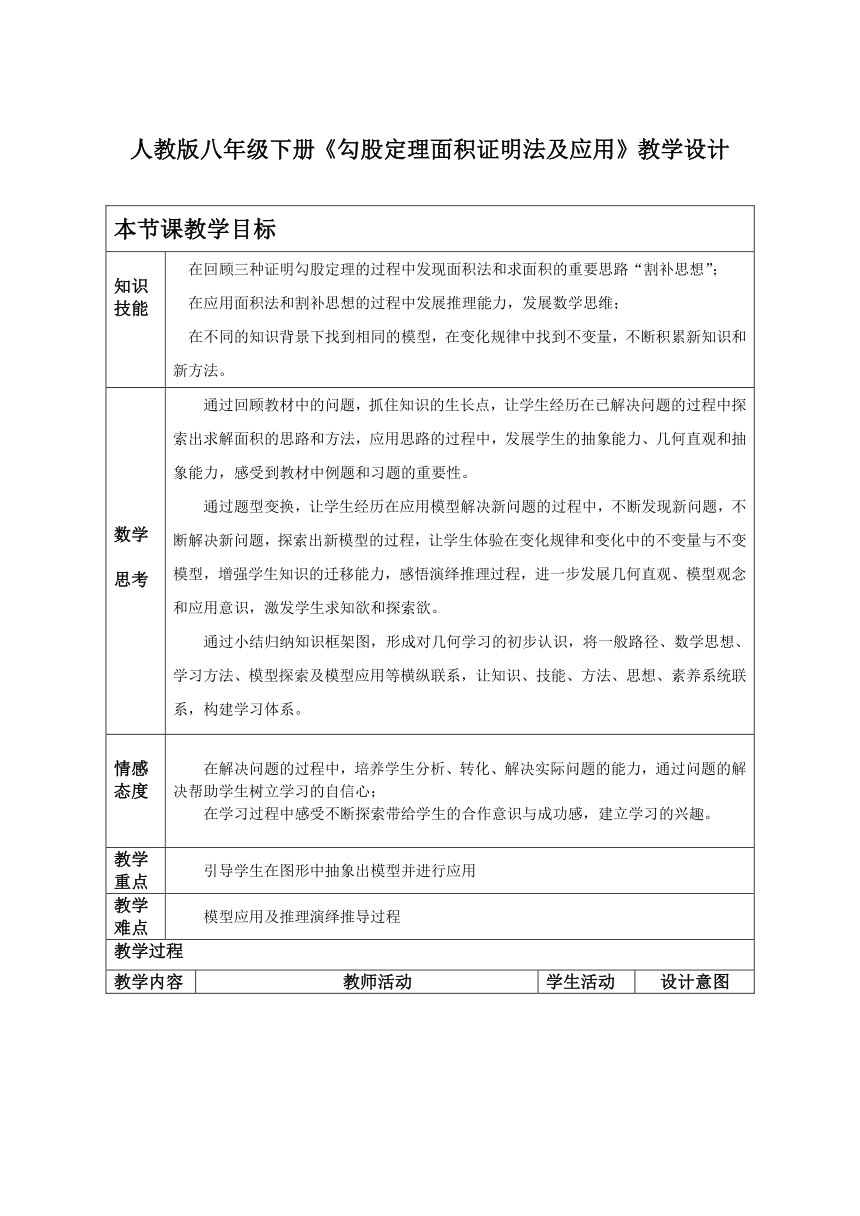

探索 方法 思路 (

a

b

c

) (

a

b

c

) (

b

) (

a

) (

c

) 观察三种面积法证明勾股定理的过程,探索得出面积法的概念,以及面积法中蕴含的“图形割补”的思想。 让学生经历在体验三种面积法证明勾股定理的过程中学习新知和数学思想,体验知识的发生过程,同时发展学生的抽象能力和几何直观。

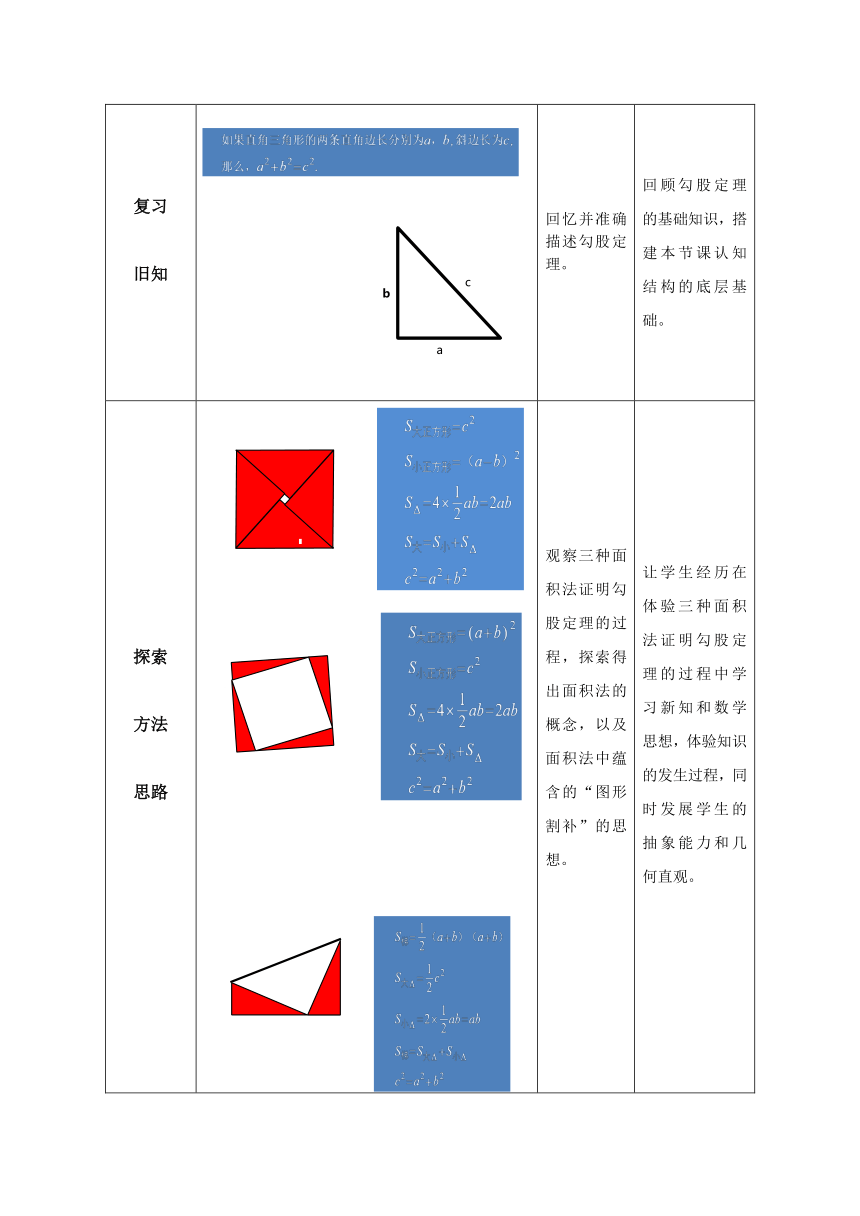

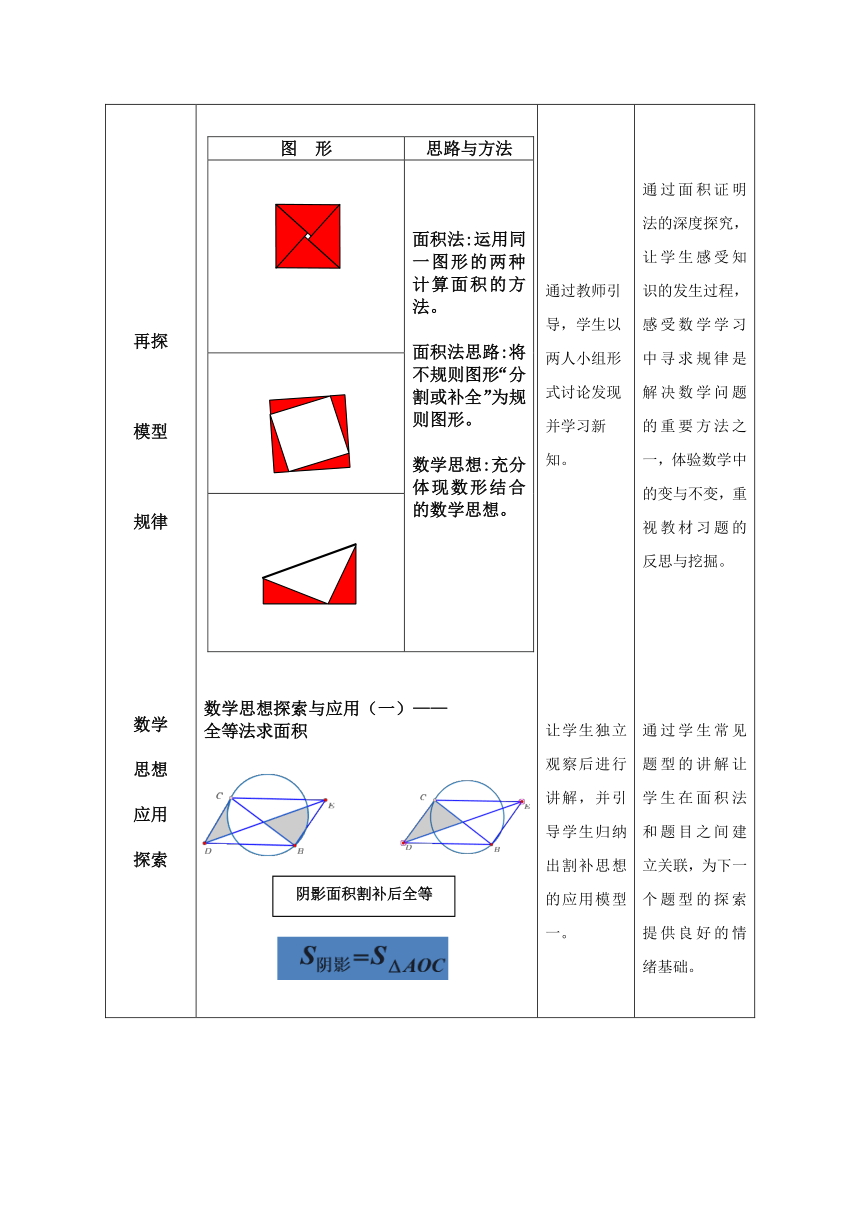

模型 拓展 模型 应用 再探 模型 规律 数学 思想 应用 探索 勾股定理拓展:(模型拓展) 以直角三角形三边往外作图形的面积 跟对应边的平方成正比。 简单模型应用: 图 形思路与方法 (

a

b

c

) 面积法:运用同一图形的两种计算面积的方法。 面积法思路:将不规则图形“分割或补全”为规则图形。 数学思想:充分体现数形结合的数学思想。 (

a

b

c

)

数学思想探索与应用(一)—— 全等法求面积 (

阴影面积割补后全等

) 学生利用得出的模型解决简单数学问题,并在解决问题的过程中产生新的疑问。 通过学习后,进行简单的模型应用练习。 通过教师引导,学生以两人小组形式讨论发现并学习新知。 让学生独立观察后进行讲解,并引导学生归纳出割补思想的应用模型一。 让学生在应用模型的过程中发现新问题,激发学生学习探索欲。 通过简单模型应用练习,检测学生学习和掌握知识情况,增强学生学习自信,激发学生继续探索欲望。 通过面积证明法的深度探究, 让学生感受知识的发生过程, 感受数学学习中寻求规律是解决数学问题的重要方法之一,体验数学中的变与不变,重视教材习题的反思与挖掘。 通过学生常见题型的讲解让学生在面积法和题目之间建立关联,为下一个题型的探索提供良好的情绪基础。

数学 思想 应用 探索 数学思想探索与应用(二)—— 构造特殊三角形法 (

A

B

C

) 构造特殊三角形法 (

A

D

B

C

E

) 数学思想应用与探索(三)—— 倍长中线求面积法 (

A

B

E

D

C

) 数学思想应用与探索(四)—— 铅垂法在平面直角坐标系中求面积 (

A(5,9)

B(2,3)

C(8,5)

) 学生小组讨论尝试解决问题,并展示各小组讨论结果,再播放小微课视频后,小组长带领组员自行解决小组问题,或者可以帮助其他小组解决问题。 由学生先独立思考,再小组分享成果。如有需要的同学自己上黑板播放微课讲解进行学习。 学生小组讨论尝试解决问题,并展示各小组讨论结果,再播放小微课视频后,小组长带领组员自行解决小组问题,或者可以帮助其他小组解决问题。 最后由某小组组长归纳“倍长中线”法。 由学生回顾以往求三角形ABC面积的一般思路,引导学生由同底等高思路探索得出结论,即为铅垂法求面积。 不能进行推理的学生可以自行播放视频学习。 让学生经历在应用模型思维解决新问题的过程中,不断发现新问题,不断解决新问题,探索出新模型的过程。 通过组织形式,让学生养成善于思考,深度思考的习惯,敢于探索的勇气,形成良好的学习习惯和思考习惯。 微课由人AI模仿老师模样生成,可以提高学生学习的兴趣,同时渗透信息技术应用于教学的素养。 经过前两轮的运用探索,学生已经形成了基本思考方式,继而可以进一步探索并由能力较强的学生进行归纳与总结。 在引导学生应用已有知识不断探索的过程中总结和归纳新思路和新方法,培养学生不断探索的习惯。 利用信息技术实现课堂上的分层教学和个性化教学。

复习 小结 引导学生采用框架图或者思维导图的形式对本节课的学习作小结。 以知识框架图或思维导图的形式对本节课的学习作小结,将一般路径融合数学思想、学习方法、模型探索及模型应用,让知识、技能、方法、思想、素养结构化、系统化,可视化。

课后 反思 本节课的展示是以“微课”形式作为载体的,它将教师的教学研究、备课和上课实践有机结合在一起,能将研究对象从客体中抽离出来,具备系统高效的特点。鉴于此考虑,本节课首先是以教材中的勾股定理图形证明法作为研究中心,从这个中心出发,抓住知识的生长点,在解决习题的过程中,让学生体验到数学事实从哪儿来? 其次,本节课始终贯穿设计了合理的教学活动来引导学生“会用数学的眼光观察世界”,一是从三种图形证明方法中发现数学事实——等面积法;二是从中体会“面积割补”的数学思想,并尝试将这种数学思想和已有知识建立关联。 在引导学生完成模型推理和习题推理的过程中让学生“会用数学的思维思考世界”,同时“会用数学的语言表达世界”,让学生体验到数学是什么? 本节课设计了四个教学活动,让学生体验数学学习的本质就是找到变化量中的不变规律或模型,应用于不同的知识情境中,充分体验数学学习中的两种核心方法,“归纳法”和“演绎法”。一是设计了勾股定理面积模型的直接应用;二是在四个探索题型的设计中,体现出不同知识情境中同一模型的应用。诠释了数学知识到哪儿去? 本节课打破了传统的“一课一学”的设计,是按发现问题—解决问题—发现模型—应用模型的顺序推进,并在层层推进过程中培养学生抽象能力、几何直观、空间观念、模型观念、推理能力以及应用意识的核心素养,同时有助于提高学生的知识迁移能力。 本节课的不足之处在于,本节课的学习对学生数学素养有一定的要求,对于九年级的学生来说,在探索题型上存在一定的认知界限,学习时可引导学生巧用善用“智能微课”,以便实现对学生的分层教学,对于基础相对好的学生来说,这节课的学习则有助于学生从“模型认知”的角度来审视“图形与几何”的学习方法,是打开学习思路,掌握数学学习本质的大门。 对于基础较弱的学生来说,教师可以给予足够的关注和帮助,实现课堂上的个性化教学。

知识技能 在回顾三种证明勾股定理的过程中发现面积法和求面积的重要思路“割补思想”; 在应用面积法和割补思想的过程中发展推理能力,发展数学思维; 在不同的知识背景下找到相同的模型,在变化规律中找到不变量,不断积累新知识和新方法。

数学 思考 通过回顾教材中的问题,抓住知识的生长点,让学生经历在已解决问题的过程中探索出求解面积的思路和方法,应用思路的过程中,发展学生的抽象能力、几何直观和抽象能力,感受到教材中例题和习题的重要性。 通过题型变换,让学生经历在应用模型解决新问题的过程中,不断发现新问题,不断解决新问题,探索出新模型的过程,让学生体验在变化规律和变化中的不变量与不变模型,增强学生知识的迁移能力,感悟演绎推理过程,进一步发展几何直观、模型观念和应用意识,激发学生求知欲和探索欲。 通过小结归纳知识框架图,形成对几何学习的初步认识,将一般路径、数学思想、学习方法、模型探索及模型应用等横纵联系,让知识、技能、方法、思想、素养系统联系,构建学习体系。

情感态度 在解决问题的过程中,培养学生分析、转化、解决实际问题的能力,通过问题的解决帮助学生树立学习的自信心; 在学习过程中感受不断探索带给学生的合作意识与成功感,建立学习的兴趣。

教学重点 引导学生在图形中抽象出模型并进行应用

教学难点 模型应用及推理演绎推导过程

教学过程

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

人教版八年级下册《勾股定理面积证明法及应用》教学设计

勾股 定理 趣谈 展示数学文化背景: (

中国著名数学家华罗庚曾建议,用一幅反映勾股定理的数形关系图来作为和外星人交谈的语言。

) (

2002年国际数学家大会在中国北京举行,这是一次21世纪全世界数学家的第一次大聚会,这次大会的会徽就选定了我国古代数学家赵爽用来证明勾股定理的弦图。

) 阅读并了解知识背景,体会勾股定理在生活中的广泛应用,增强文化自信。 通过知识背景的了解,激发学生学习兴趣,为更好地学习数学知识奠定基础。

学习 目标 展示 在勾股定理图形证明法中认识面积法。 理解面积法的思路和蕴含的数学思想。 掌握面积法并运用面积法的思路求解不同情境中的图形面积。 阅读学习目标。 通过阅读学习目标,明确本节课需要学会的知识。

复习 旧知 (

a

b

c

) 回忆并准确描述勾股定理。 回顾勾股定理的基础知识,搭建本节课认知结构的底层基础。

探索 方法 思路 (

a

b

c

) (

a

b

c

) (

b

) (

a

) (

c

) 观察三种面积法证明勾股定理的过程,探索得出面积法的概念,以及面积法中蕴含的“图形割补”的思想。 让学生经历在体验三种面积法证明勾股定理的过程中学习新知和数学思想,体验知识的发生过程,同时发展学生的抽象能力和几何直观。

模型 拓展 模型 应用 再探 模型 规律 数学 思想 应用 探索 勾股定理拓展:(模型拓展) 以直角三角形三边往外作图形的面积 跟对应边的平方成正比。 简单模型应用: 图 形思路与方法 (

a

b

c

) 面积法:运用同一图形的两种计算面积的方法。 面积法思路:将不规则图形“分割或补全”为规则图形。 数学思想:充分体现数形结合的数学思想。 (

a

b

c

)

数学思想探索与应用(一)—— 全等法求面积 (

阴影面积割补后全等

) 学生利用得出的模型解决简单数学问题,并在解决问题的过程中产生新的疑问。 通过学习后,进行简单的模型应用练习。 通过教师引导,学生以两人小组形式讨论发现并学习新知。 让学生独立观察后进行讲解,并引导学生归纳出割补思想的应用模型一。 让学生在应用模型的过程中发现新问题,激发学生学习探索欲。 通过简单模型应用练习,检测学生学习和掌握知识情况,增强学生学习自信,激发学生继续探索欲望。 通过面积证明法的深度探究, 让学生感受知识的发生过程, 感受数学学习中寻求规律是解决数学问题的重要方法之一,体验数学中的变与不变,重视教材习题的反思与挖掘。 通过学生常见题型的讲解让学生在面积法和题目之间建立关联,为下一个题型的探索提供良好的情绪基础。

数学 思想 应用 探索 数学思想探索与应用(二)—— 构造特殊三角形法 (

A

B

C

) 构造特殊三角形法 (

A

D

B

C

E

) 数学思想应用与探索(三)—— 倍长中线求面积法 (

A

B

E

D

C

) 数学思想应用与探索(四)—— 铅垂法在平面直角坐标系中求面积 (

A(5,9)

B(2,3)

C(8,5)

) 学生小组讨论尝试解决问题,并展示各小组讨论结果,再播放小微课视频后,小组长带领组员自行解决小组问题,或者可以帮助其他小组解决问题。 由学生先独立思考,再小组分享成果。如有需要的同学自己上黑板播放微课讲解进行学习。 学生小组讨论尝试解决问题,并展示各小组讨论结果,再播放小微课视频后,小组长带领组员自行解决小组问题,或者可以帮助其他小组解决问题。 最后由某小组组长归纳“倍长中线”法。 由学生回顾以往求三角形ABC面积的一般思路,引导学生由同底等高思路探索得出结论,即为铅垂法求面积。 不能进行推理的学生可以自行播放视频学习。 让学生经历在应用模型思维解决新问题的过程中,不断发现新问题,不断解决新问题,探索出新模型的过程。 通过组织形式,让学生养成善于思考,深度思考的习惯,敢于探索的勇气,形成良好的学习习惯和思考习惯。 微课由人AI模仿老师模样生成,可以提高学生学习的兴趣,同时渗透信息技术应用于教学的素养。 经过前两轮的运用探索,学生已经形成了基本思考方式,继而可以进一步探索并由能力较强的学生进行归纳与总结。 在引导学生应用已有知识不断探索的过程中总结和归纳新思路和新方法,培养学生不断探索的习惯。 利用信息技术实现课堂上的分层教学和个性化教学。

复习 小结 引导学生采用框架图或者思维导图的形式对本节课的学习作小结。 以知识框架图或思维导图的形式对本节课的学习作小结,将一般路径融合数学思想、学习方法、模型探索及模型应用,让知识、技能、方法、思想、素养结构化、系统化,可视化。

课后 反思 本节课的展示是以“微课”形式作为载体的,它将教师的教学研究、备课和上课实践有机结合在一起,能将研究对象从客体中抽离出来,具备系统高效的特点。鉴于此考虑,本节课首先是以教材中的勾股定理图形证明法作为研究中心,从这个中心出发,抓住知识的生长点,在解决习题的过程中,让学生体验到数学事实从哪儿来? 其次,本节课始终贯穿设计了合理的教学活动来引导学生“会用数学的眼光观察世界”,一是从三种图形证明方法中发现数学事实——等面积法;二是从中体会“面积割补”的数学思想,并尝试将这种数学思想和已有知识建立关联。 在引导学生完成模型推理和习题推理的过程中让学生“会用数学的思维思考世界”,同时“会用数学的语言表达世界”,让学生体验到数学是什么? 本节课设计了四个教学活动,让学生体验数学学习的本质就是找到变化量中的不变规律或模型,应用于不同的知识情境中,充分体验数学学习中的两种核心方法,“归纳法”和“演绎法”。一是设计了勾股定理面积模型的直接应用;二是在四个探索题型的设计中,体现出不同知识情境中同一模型的应用。诠释了数学知识到哪儿去? 本节课打破了传统的“一课一学”的设计,是按发现问题—解决问题—发现模型—应用模型的顺序推进,并在层层推进过程中培养学生抽象能力、几何直观、空间观念、模型观念、推理能力以及应用意识的核心素养,同时有助于提高学生的知识迁移能力。 本节课的不足之处在于,本节课的学习对学生数学素养有一定的要求,对于九年级的学生来说,在探索题型上存在一定的认知界限,学习时可引导学生巧用善用“智能微课”,以便实现对学生的分层教学,对于基础相对好的学生来说,这节课的学习则有助于学生从“模型认知”的角度来审视“图形与几何”的学习方法,是打开学习思路,掌握数学学习本质的大门。 对于基础较弱的学生来说,教师可以给予足够的关注和帮助,实现课堂上的个性化教学。