14 天文学上的旷世之争 课件(共63张PPT)

文档属性

| 名称 | 14 天文学上的旷世之争 课件(共63张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-17 09:23:18 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

统编版高中语文选择必修下

天文学上的

旷世之争

第四单元第十四课

学习目标

1. 知人论世,了解关增建及其学术作品。

2. 梳理行文思路,了解不同学说的基本观点、历史贡献及其相互关系,把握“浑盖之争”的本质。

3. 探究文本的哲学思考,了解中国古代在天文学上的贡献,激发持之以恒的探究精神。

科学史上,天文学的发展,历来波澜起伏,曲折复杂,扣人心弦。在西方,人们熟知的是哥白尼日心说与托勒密地心说旷日持久的争论,正是这场争论,推动了天文学的发展以及天文领域哥白尼革命的发生,最终促成了近代科技的建立。

那么,东方在对宇宙结构的认识上,又有什么样的争论 让我们一起学习关增建教授的《天文学上的旷世之争》。

情境导入

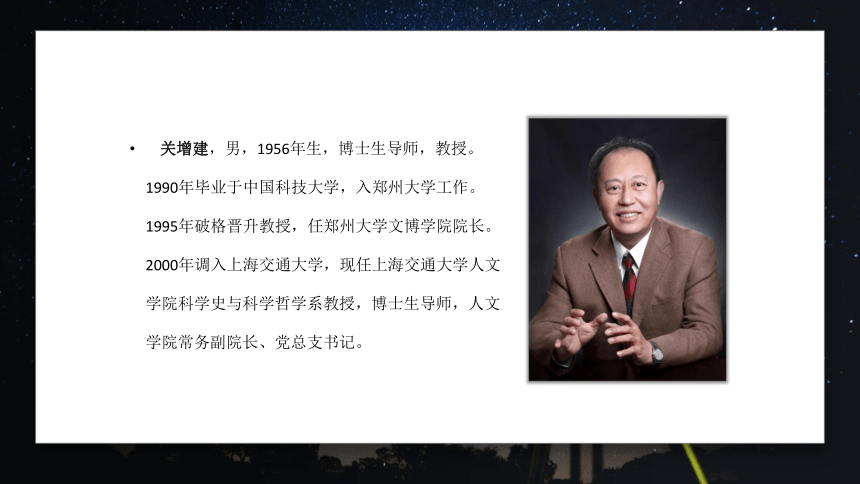

关增建,男,1956年生,博士生导师,教授。1990年毕业于中国科技大学,入郑州大学工作。1995年破格晋升教授,任郑州大学文博学院院长。2000年调入上海交通大学,现任上海交通大学人文学院科学史与科学哲学系教授,博士生导师,人文学院常务副院长、党总支书记。

主要从事物理学史、计量史研究,出版著作6部,发表论文百余篇。和丘光明被誉为“中国计量史界的双璧”。代表作品:《中国古代物理思想探索》《中华文明史话·计量史话》。

中国古代关于宇宙结构学说的争论有很多,其中浑盖之争——浑天说和盖天说的争论最为严重。浑天说与盖天说是中国古代天文学上两大主流学派的理论,两派都创造了许多天文仪器,用于观测、记录、研究和演示天象。浑天学派的浑天仪和浑象奇瑰雄浑,在历史上备受推崇;盖天学派的圭表也广为世人所知。今天再进行浑盖之争当然已经毫无意义,但如果把盖天图仪纳入人类天文学史,则依然是很有意义的。

写作背景

安谧(mì) 圭臬(ɡuī niè) 眼瞀(mào) 炽热(chì)

晷影(ɡuǐ) 相形见绌(chù) 周髀(bì) 曲(qū)折

郗(xī)萌 七曜( yào) 炽(chì)热 圭臬(ɡuī niè)

蔡邕(yōng) 伯喈 (jiē) 圉(yǔ) 滂沲(tuó)

四隤(tuí) 焯( chāo) 祖暅(gèng)

字词正音

重差:汉代天文学家测望太阳高、远的方法,后发展为中国传统数学主要的测望方法。

圭臬:指准则或法度。

一针见血:比喻话说得简短而能切中要害。

根深蒂固:比喻基础稳固,不容易动摇。

相形见绌:跟另一人或事物比较起来显得远远不如。绌,不足。

不绝如缕:像细线一样连着,差点儿就要断了,多形容局势危急或声音细微悠长。

词语解释

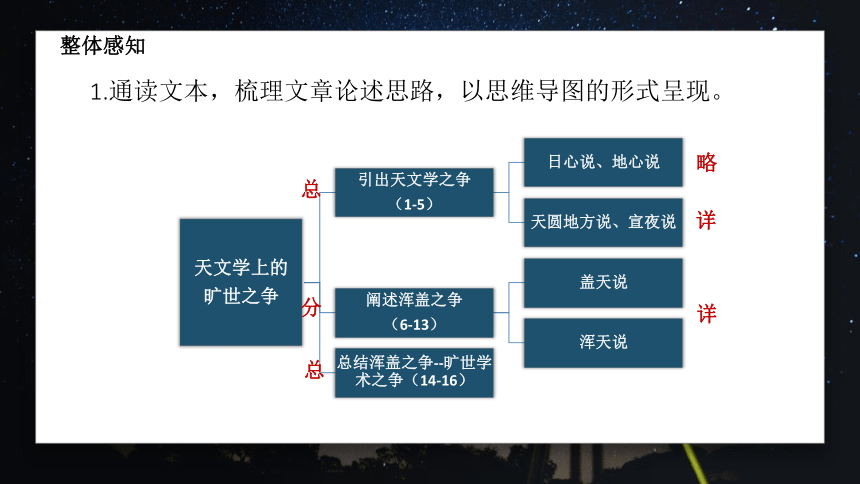

1.通读文本,梳理文章论述思路,以思维导图的形式呈现。

天文学上的

旷世之争

引出天文学之争

(1-5)

日心说、地心说

天圆地方说、宣夜说

阐述浑盖之争

(6-13)

盖天说

浑天说

总结浑盖之争--旷世学术之争(14-16)

总

分

总

略

详

详

整体感知

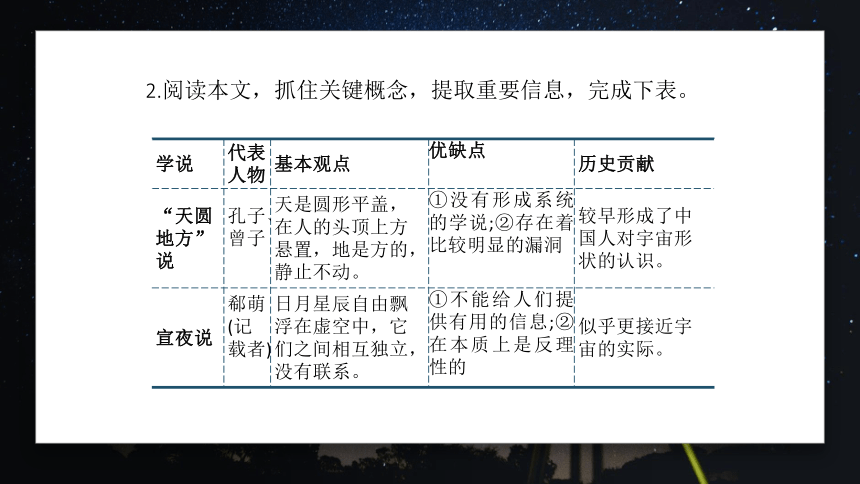

2.阅读本文,抓住关键概念,提取重要信息,完成下表。

学说 代表人物 基本观点 优缺点 历史贡献

“天圆地方”说 孔子、曾子 天是圆形平盖,在人的头顶上方悬置,地是方的,静止不动。 ①没有形成系统的学说;②存在着比较明显的漏洞 较早形成了中国人对宇宙形状的认识。

宣夜说 郗萌(记载者) 日月星辰自由飘浮在虚空中,它们之间相互独立,没有联系。 ①不能给人们提供有用的信息;②在本质上是反理性的 似乎更接近宇宙的实际。

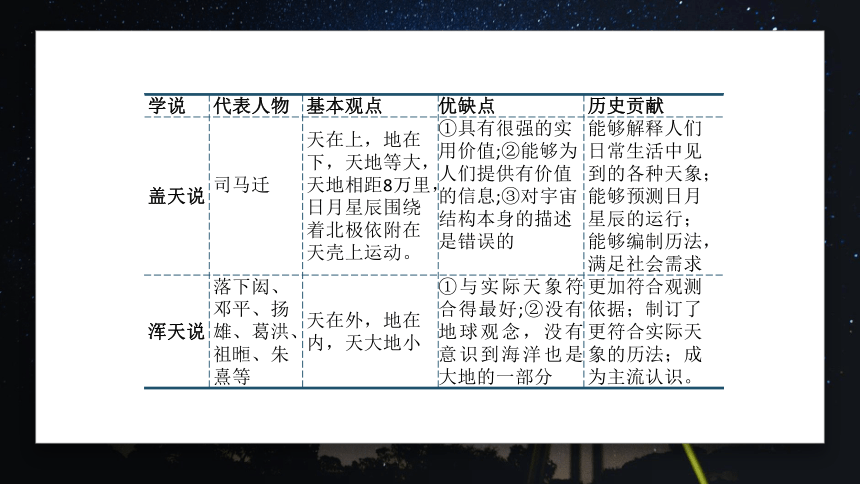

学说 代表人物 基本观点 优缺点 历史贡献

盖天说 司马迁 天在上,地在下,天地等大,天地相距8万里,日月星辰围绕着北极依附在天壳上运动。 ①具有很强的实用价值;②能够为人们提供有价值的信息;③对宇宙结构本身的描述是错误的 能够解释人们日常生活中见到的各种天象;能够预测日月星辰的运行;能够编制历法,满足社会需求

浑天说 落下闳、邓平、扬雄、葛洪、祖暅、朱熹等 天在外,地在内,天大地小 ①与实际天象符合得最好;②没有地球观念,没有意识到海洋也是大地的一部分 更加符合观测依据;制订了更符合实际天象的历法;成为主流认识。

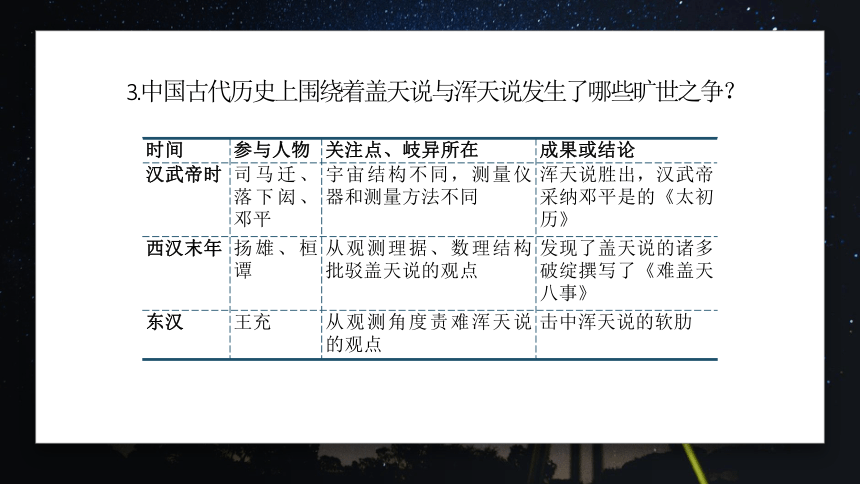

3.中国古代历史上围绕着盖天说与浑天说发生了哪些旷世之争?

时间 参与人物 关注点、岐异所在 成果或结论

汉武帝时 司马迁、落下闳、邓平 宇宙结构不同,测量仪器和测量方法不同 浑天说胜出,汉武帝采纳邓平是的《太初历》

西汉末年 扬雄、桓谭 从观测理据、数理结构批驳盖天说的观点 发现了盖天说的诸多破绽撰写了《难盖天八事》

东汉 王充 从观测角度责难浑天说的观点 击中浑天说的软肋

3.中国古代历史上围绕着盖天说与浑天说发生了哪些旷世之争?

时间 参与人物 关注点、岐异所在 成果或结论

晋朝 葛洪 针对王充提出“横破镜”依据 证明盖天说是错误的

南北朝 何承天 观测角度,太阳从水中出没问题 对浑天说未起太大作用

南宋 朱熹 从天文测量仪器制作角度 《朱子语类》反对盖天说

1.“天文学上的旷世之争”指的是浑天说与盖天说之间的争论,那么,作者为什么要在之前用那么多的篇幅介绍“天圆地方”说和宣夜说?

①人们对宇宙的认识是循序渐进的,介绍“天圆地方”说和宣夜说能让读者了解不同学说之间的继承与发展关系,了解我国古人对宇宙认识逐步深入的过程。

②介绍这些学说的内容以及它们的兴衰历史,可以让读者感知我国古代天文学在真理判断方面重实际校验的优良传统。

合作探究

2.《天文学上的旷世之争》中在说明浑盖之争时,主要采用了什么方法?有什么好处?请简要分析。

①比较说明

如第8段,将两种学说的主要观点放在一起进行比较,使争论的话题一目了然。

②引用说明

为了说明双方观点的不同,作者直接或间接引用了扬雄、王充、葛洪、何承天、刘焯、朱熹等人的话,使说理更加充分真实。

3.《天文学上的旷世之争》作为一篇科学史类文章,本文体现出横跨历史和科学两大领域的科学史研究的一些特点。认真阅读本文,你能发现本文有哪些艺术特点?

①语言简练

本文语言文白相间,既不像白话文那样过于通俗,也不像文言文那样过于深奥。文言文与白话文互为注解,令文章深刻而不失简洁,风趣而不失严肃,琐碎中传递着思考,平实中蕴藏着哲理。

②内容翔实

文章引经据典,大量引用古典书籍记载,像《大戴礼记·曾子天圆》《晋书》《隋书》《朱子语类》等典籍中的内容,很好地佐证了各个天文学说的观点,体现了旷世之争的真实性,充实了文章内容,增强了文章的说服力。

③观点公允

本文作者对于各个时代的学说与内容客观记录,没有主观的评价和感情的褒贬,而是真实地再现历史,还原历史,公正客观地梳理概括了中国古代宇宙结构学说的发展历程。

4.在中国古代这场旷世之争中,古人秉持着一个什么重要原则 你如何看待中国古代这场旷世之争

原则:判断一个学说是否正确,关键在于其是否符合实际情况,而不是看其是否遵循某种先验的哲学观念。

看法:①中国古代这场旷世之争引发了人们对天文学的研究热潮,促成了与之相关的众多科学问题解决,为中国天文学得以持续发展进步提供了理论保障,从而造福整个人类社会。

②这场旷世之争去糟留精,避免了中国天文学研究与发展走弯路,促成了中国古代天文学家诸多重要成就的获得。

③这场旷世之争表现了中国古人对宇宙问题的关注程度,体现了中国古人对待科学那种实事求是的严谨态度,值得当今人们在进行科学讨论与研究时加以借鉴。

5.本文以记录科学史的形式,引导我们认识科学,理解科学,你认为我们应该具有怎样的科学态度?

观点一:务实进取的实干态度

法国细菌学家巴斯德说:“机遇只偏爱那种有准备的头脑。”而能否抓住机遇,关键在于自身的积累、准备和能力。只有务实进取,苦练内功,充分地积累和做准备,才能在机遇到来时发现机遇,抓住机遇,最后获得成功。

观点二:实事求是的客观态度

“实践是检验真理的唯一标准”,只有做到实事求是,才能有效避免个人臆断的随意性而影响正确判断,从根本上分析事物内在本质,把握事物发展规律,从而为干事创业提供重要支撑。

观点三:大公无私的奉献态度

恩格斯指出:“科学越是毫无顾忌和大公无私,它就越符合工人的利益和愿望。”科学无国界,科学无私心,只有这样,科学才能造福人类,否则科学就是双刃剑,使用不当,必定祸害人类。

本文探究了中国天文学上浑盖之争的起源、经过、成果以及对后世的影响,分析总结了浑盖之争重视实际校验的优秀传统,肯定了中国古代天文学研究的学术贡献和科学意义。浑盖之争没有受到政治和宗教迫害的良好学术氛围,为当今科学研究作出了榜样。同时,也引导读者认识科学、理解科学,倡导我们具备务实进取的实干态度和实事求是的客观态度。

课堂总结

1.下面对课文的理解与分析,不恰当的一项是 ( )

A.第一段开头第一句话具有领起作用,对东西方天文学的发展特点做了概括。

B.作者先举西方日心说与地心说之争,目的是证明古代中国对宇宙结构的认识也

促进了近代科学的发展。

C.“天圆地方”说存在着明显的漏洞,而孔子师徒对漏洞的补充使其失去了宇宙

结构说的资格。

D.宣夜说认为宇宙具有无限的空间,所有天体都飘浮在虚空中,富有想象力。

【解析】选B。原文并未指出中国的旷世之争促进近代科学的发展。

课堂练习

2.下列加点字的注音无误的一项是 ( )

A.天壳(qiào) 拓片(tà) 脑髓(suǐ) 翌日(yì)

B.朔望(shuò) 日晷(ɡuǐ) 蕴藉(jì) 处境(chǔ)

C.宁谧(mì) 分歧(qǐ) 遒劲(qiú) 消遣(qiǎn)

D.恪守(kè) 脖颈(ɡěnɡ) 模型(mú) 拮据(jié)

【解析】选A。B项,“藉”应读jiè;C项,“歧”应读qí;D项,“模”应读mó。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列各组词语中没有错别字的一项是 ( )

A.瞻仰 赡养 寒喧 朔风 扣人心弦

B.萧瑟 笙箫 诡秘 鬼祟 一针见血

C.波澜 阑干 尊循 谛听 深谋远虑

D.辩解 辨识 掂记 凋零 出乎意料

【解析】选B。A项,喧-暄;C项,尊-遵;D项,掂-惦。

【延伸阅读】

我们的文化需要培育科学精神

上下五千年的中国文化,由儒释道合力构成,领跑者无疑是儒家文化。因而我们

的人文精神,便被打上了儒家道德文章的烙印。笃信“德成而上,艺成而下”。在国

人眼中,科学乃器者、术者、艺者。所谓“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。中

国文化的中心要点就是一个“道”字。道的阐释者——中国士大夫阶层——的常态

是坐而论道。道者,人道、天道也。前者人伦之道,后者自然之道。尤以人伦之道最

为强势。“铁肩担道义”,所担者,人伦之道,而非真理。这种文化心态一直持续到

20世纪。

拓展延伸

我们的文化有丰富的伦理道德思想,却罕有科学精神。虽然中国有四大发明,有浑天仪、圆周率等,但这些都是科学发明,不等于科学精神。默顿认为,科学在不同的社会结构中都会发展,但是,并不是所有的社会结构,都有可能为科学精神的充分发展提供制度性保障。民主制度与科学精神有最高度的吻合,因而是科学精神的最佳拍档。而我国几千年的封建帝制难以在制度上保障科学及其科学精神的同步发展。

20世纪被称作科学世纪,这不仅因为20世纪有诸多伟大的科学发现和科学成就,而且因为科学通过技术手段,转化为前所未有的物质力量,给人类创造出巨大的物质财富。科学渗入人类知识和日常生活的各个领域,几乎成为真理的代名词。然而,什么是科学精神,人们却始终争论不休。

默顿给出科学精神的四个特点:第一,科学精神具有普遍主义。普遍主义的直接

表达方式是真理。也就是说,科学是真理。真理与种族、国籍、宗教、阶级和个人品

质无关。真理是赤裸的。科学探索就是追求真理。第二,科学精神具有公有性。意指

科学不是个人的财产,而是与社会性的、尤其与科学共同体密切相关。即便以个人名

义命名的学说、定律,也不是个人财产。牛顿名言清楚表达了科学的这一性质:“如

果我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”第三,科学具有无私利

性。所谓无私利性,既不等同于利他主义,也与利己主义行动无关。它是求知的热

情、无尽的好奇心、对人类利益无私关怀的产物。准确地说,科学不是利益的产物,

而是出于求知和好奇,是为知识而知识。这同样是单纯追求真理的结果。第四,科学

具有有条理的怀疑主义。是借助专业知识、逻辑和经验对现有的知识质疑。这种

精神就是笛卡尔的普遍怀疑的精神。“我只求专门研究真理,所以我想,我的做法应

当完全相反,凡有疑窦的意见,统统认作绝对的虚假,加以排除,看看心中是否还剩下

什么不可怀疑的东西。”笛卡尔的普遍怀疑是一种方法,是为寻找真理服务的。通过

普遍怀疑,一旦发现确凿无疑的东西,便是发现了真理。科学的本性是求知,求知即寻

求真理。科学精神最精要的内涵是追求真理。默顿提出的科学的精神气质,归结起来

就是:科学就是寻求真理。不是出于功利目的,而是为求知而求真理。真理与身份、

种族、等级等无关。

梁启超在谈及科学与东西方文化时,批评国人对待科学的态度,认为,国人把科学

看得太低、太粗。以为科学无论如何高深,总不过属于艺和器那部分,这部分原是学

问的粗迹,懂得不算稀奇,不懂得不算耻辱。其次,将科学看得太呆太窄。莫不要说

厌恶科学的人,就是相对尊重科学的人,还是十个有九个不了解科学性质。他们只知

道科学研究所产生的结果的价值,而不知道科学本身的价值。

我们的文化传统,原本缺乏科学精神。进入20世纪,我们没有真正意义上找到科

学精神赖以滋生和发展的最佳拍档。我们确实是随着世界现代化进程走向现代、走

向科学。但是,用时下流行的语言,我们是被现代化、被科学化。我们接受现代技

术、设备、生产线,却没有来得及在我们的文化中,适时接受乃至培育出科学精神。

令人担忧的是,由于科学在近现代社会明显的物质效用,因而它一直享有巨大的威

望。人们期待它解决一切问题,深入理解全部存在,帮助满足任何一种需求。当科学

成为我们时代的标志之时,恰恰是它不再以科学形态出现的时候。贪欲使人背离了科

学,而将其中的技术运用到极限。现代人只占有技术,甚至是技术的物质结果,却不

享有任何科学。尽管我们自诩我们的时代是科学的时代,但是,人类与科学精神的距离,从来没有像现在这样遥远。科学精神本身被技术过程吞噬了,造成科学服从技术,技术服从人的物欲的结果。在举国推动文化大发展的时候,在我们的文化中培育科学精神,是文化发展不可忽略的重要环节。

三言两语 话主题 (思维发展 与提升) 1.根据文意,简析我们的文化缺乏科学精神的原因。

参考答案:社会制度(或民主制度、社会体制)的发展没有给科学精神提供良好的条件;我们的文化没有适时接受和培育出科学精神;功利性的目的使人们更多地关注技术从而背离了科学精神的真正意义。

一枝一叶 总关情 (审美鉴赏 与创造) 2.“当科学成为我们时代的标志之时,恰恰是它不再以科学形态出现的时候”的含意是什么

参考答案:只有人们不再功利地关注技术的成果和效用时,我们这个时代才会真正拥有科学精神。(或:只有人们不再功利地关注技术的成果和效用时,科学才会真正走进我们这个时代。)

课时素养评价

十四 *天文学上的旷世之争

(45分钟 40分)

一、语言应用(20分)

阅读下面的文字,完成1~3题。(9分)

近期,新型冠状病毒肺炎正大肆侵害着人类健康。病毒无情,人间有爱。

为守护百姓的健康,广大医护人员冲在第一线,成为人民群众抗击疫情的“主

心骨”和“定心丸”。这些“白衣战士”,争分夺秒与时间赛跑,与死神竞速,

用满腔的工作热情来履行自己的使命,履行自己的责任。他们不顾个人安危,

生动________出敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的不懈追求,在最

危险的地方________出最崇高的精神品质。

疫情当前,广大医护人员的使命担当、职业素养、专业知识,是守护人民

群众身体健康和生命安全的重要屏障,也是打赢这场疫情防控阻击战的重要保

障。在这场没有硝烟的战斗中,( )。有人闻令而动,瞒着家人深夜驰援湖

北武汉;有人主动请缨,夜以继日奋战在救治一线;有人孜孜不倦,不断向公众

普及科学防控知识……在疫情防控的关键期,在祖国和人民需要的紧要关头,

广大医护人员经受了严峻考验,做出了巨大贡献。

病毒无情人有情。医护人员是最可爱的人,也是最可敬的人。一张广为流

传的照片里,医护人员和患者竖起大拇指互相鼓励,定格了齐心协力抗击疫情

的温暖瞬间。这是________的决胜战线,也是不容有失的生命防线。我们向

每一个奋战在抗击疫情一线的白衣战士致敬,向每一位奉献在救死扶伤岗位的白衣天使学习。只要万众一心、________,疫情防控阻击战定能捷报频传,广大医护人员定能早日凯旋。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分) ( )

A.展现 彰显 同仇敌忾 同舟共济

B.展现 彰显 众志成城 风雨同舟

C.彰显 展现 众志成城 同舟共济

D.彰显 展现 同仇敌忾 风雨同舟

【解析】选C。展现:显现出,展示。彰显:鲜明地显示。在这里应为彰显追求,

展现品质。众志成城:比喻大家团结一致,就能克服困难,得到成功。同仇敌忾:

全体一致地仇恨敌人。这里没有仇恨的情感,强调团结,应选“众志成城”。

风雨同舟:在狂风暴雨中同乘一条船,一起与风雨搏斗。比喻共同度过困难。

同舟共济:坐一条船,共同渡河。比喻同心协力,共同渡过难关。这里不强调遭

遇风风雨雨,而是更体现团结一致。应用“同舟共济”。

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分) ( )

A.疫情当前,广大医护人员的专业知识、使命担当、职业素养,是守护人民群众

身体健康和生命安全的重要保障,也是打赢这场疫情防控阻击战的重要屏障。

B.疫情当前,广大医护人员的职业素养、专业知识、使命担当,是守护人民群众

身体健康和生命安全的重要保障,也是打赢这场疫情防控阻击战的重要屏障。

C.疫情当前,广大医护人员的专业知识、职业素养、使命担当,是守护人民群众

身体健康和生命安全的重要保障,也是打赢这场疫情防控阻击战的重要屏障。

D.疫情当前,广大医护人员的专业知识、职业素养、使命担当,是守护人民群众

身体健康和生命安全的重要屏障,也是打赢这场疫情防控阻击战的重要保障。

【解析】选C。画线句子存在三处语病:词语按照逻辑顺序应为“专业知识、职业素养、使命担当”,保障是指保护(生命、财产、权利等),使不受侵犯和破坏,应用于“守护人民群众身体健康和生命安全”;屏障是屏风或阻挡之物,

也有保护遮蔽的含义,应用于“打赢这场疫情防控阻击战”。

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分) ( )

A.抗击疫情的急先锋是广大医护人员,救治患者的主力军也是

B.广大医护人员是抗击疫情的急先锋,也是救治患者的主力军

C.广大医护人员是救治患者的主力军,也是抗击疫情的急先锋

D.救治患者的主力军是广大医护人员,抗击疫情的急先锋也是

【解析】选B。括号内所填句子处于第二段,这一段的话题是“广大医护人员”,本着话题一致的原则,可排除A、D两项;按照逻辑,应先说“急先锋”,再说“主力军”,据此排除C项。

4.(2020·长春高二检测)阅读下面的文字,完成题目。(5分)

材料一:何方圜之能周兮 夫孰异道而相安 (屈原《离骚》)

材料二:魏晋数学家刘徽在为《九章算术》所做注释中指出:从圆内接正六边

形开始割圆,“割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣”。(《辞

海》“割圆术”条)

两则材料从不同角度给人以教益和启示,请就此谈谈你的认识。

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

【解析】解答本题,首先要明确两则材料的内容,其次谈认识。“何方圜之能周兮 夫孰异道而相安”意为“哪有圆凿和方枘能够相合的啊 哪有道不同

能够相安的”,强调坚持;“割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣”,强调事物之间的相互转换。两则材料结合起来看,说明应采取变通的方式。

答案:涉及原则的事情要坚持,但有时事物又是可以相互转换的,所以又要采取变通的方式。

5.把下面一段话的主要意思压缩成一句话,不超过20个字。(6分)

科学家已有确凿证据证明暗物质的确存在,但它是“何方神圣”一直是未解之谜。有理论认为,暗物质可能是一种名为轴子的粒子,对现有的引力波天文台进行简单改造,或许就可以发现这些粒子的“芳踪”。轴子几乎不与我们熟悉的物质相互作用,被认为是很好的暗物质候选粒子。但观测轴子的理论方法需要用到极强的磁场,开支不菲。因此,可对现有引力波天文台,比如美国的激光干涉引力波天文台以及日本的神冈引力波探测设施进行改造,在不损害其现有功能的情况下,让其“一物两用”,搜寻轴子。

答:___________________________________________________________

_______________________________________________________________

【解析】全段共有五句话,我们先概括每句话的大意。①暗物质不知是“何方神圣”。②暗物质可能是粒子,对引力波天文台进行改造或可发现它们。③轴子被认为是很好的暗物质候选粒子。④观测轴子的理论方法开支不菲。⑤改造引力波天文台,让其“一物两用”,搜寻轴子。然后看它们之间的关系。第①句是全段的引子,概括的时候可以删去。第②句是文段的核心内容,因为第

③、④、⑤句都是第②句成立的理由。该句最核心的内容是改造引力波天文台的问题。根据要求压缩即可。

答案:改造引力波天文台或有助搜寻暗物质粒子。

二、阅读鉴赏(20分)

阅读下面的文字,完成6~10题。(20分)

材料一:

元青花瓷的创烧成功是传统制瓷业由素瓷向彩瓷发展的重要里程碑,它给

景德镇的制瓷工业带来空前的繁荣,为景德镇成为中国瓷都奠定了基础。

青花瓷青白相间的色彩体系蕴含了一种传统审美的意趣。在古代,受道家

朴素主义色彩观的影响,素色契合了大众的心理,而青花瓷是一个从素色到彩

色过渡的瓷器品种,它以青白二色的协调处理让这一过渡变得温和而不至于

过激。在青白之间,有一种宁静之感:白色的纯洁如皑皑白雪,给人无限遐思;

而青色则让人的灵魂超逸。这种审美意趣,使青花瓷的色彩有一股扑面而来的

简净雅逸之气。青花中的白色不是苍白,这种色彩是在釉里掺了釉果矿并以还

原焰烧成,所以这种白色有一种白里泛青如玉般莹润的色泽;青花中的青色是

以氧化钴为着色剂,加入铬、锰、铜等元素调配而成的,蓝得深邃、沉静。

历史上,有不少优秀的青花瓷作品通过色彩与题材的有机结合,将青花的

雅逸之美表现得淋漓尽致。如清乾隆青花缠枝莲纹抱月瓶,是乾隆官窑摹古创

新的珍品器物。它在参照传统抱月瓶器型制作的基础上又有很多创新,整体造

型端庄隽秀,束口圆腹,张弛有度。瓶口为蒜头式样,上绘青花缠枝莲纹;腹部

前后台面以青花卷草纹饰勾边,并将豆青釉填于其中。主体画面大量留白,打破了官窑青花“布局繁密”的陈规,彰显了画面的肃穆之感。从整体来看,它在青白相间的色彩空间里展现了艺术家独有的东方神韵,青花画面透出的那种淡淡的禅意,使人顿感幽雅清逸的仙风道骨之美。

(取材于应海燕的相关文章)

材料二:

景德镇制瓷史上具有特色的产品主要有三个:第一是宋代的青白瓷,第二是元明清的青花瓷,第三是清代的粉彩瓷。

青白瓷是北宋初景德镇窑工在五代青瓷和白瓷的基础上,根据本地原料特

点和广大民众审美需求的变化,模仿青白玉质和玉色的效果创造出来的。这种

风格独特的单色釉瓷器使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列。景德镇这个

响亮的名称,就是因为宋真宗赵恒偏爱青白瓷,而于公元1004年的景德元年用

自己的年号来命名的。一个皇帝将自己的年号赐予一个城镇,这在中国历史上

是罕见的,这自然促进了景德镇青白瓷的发展。

青花瓷是一种运用钴料进行釉下装饰的瓷器。它虽早在唐代河南的巩县

窑就已萌芽,但真正成熟来自元代中后期景德镇窑工的贡献。景德镇元代青花

瓷的烧制成功,既得益于宋代青白瓷的烧制基础,又得益于磁州窑、吉州窑釉下

黑彩瓷的生产技术,同时还得益于此前波斯对青花钴料的运用。元代青花瓷对

景德镇陶瓷发展的影响远远超过了青白瓷。由于青花瓷具有素雅大方、纹饰

丰富、材料不易磨损、无铅毒等优点,很快赢得了国内外各阶层的普遍青睐,

并成为明清景德镇瓷器生产数量最多的品种。元代以后,以青花为主的彩瓷逐

渐统治了明清时代整个世界瓷器的市场,景德镇开始真正成为中国及世界的制

瓷中心。

粉彩瓷是一种釉上彩瓷,它是在康熙五彩的基础上,从康熙珐琅彩瓷器蜕

化而来的。粉彩瓷器到了雍正、乾隆时期得到了空前的发展,不但很快取代五

彩瓷成为景德镇釉上彩瓷的主流,而且也成为能够与青花瓷器抗衡的景德镇

瓷器的主要品种。粉彩瓷的色彩丰富,有立体感,形象刻画生动细腻,给人以华

丽富贵的艺术感觉,正好迎合了清代追求华丽丰满的审美思潮。

明代中期以后,随着瓷业商品经济的发展、市场的扩大,景德镇的瓷业发

展空前繁盛,“陶舍重重倚岸开,舟帆日日蔽江来”是景德镇明清时期窑业繁

荣的写照。然而,随着近代工业的发展,世界瓷业逐渐进入了多元争霸的时

代。特别是鸦片战争以后,景德镇瓷业的国际地位每况愈下,昔日陶瓷霸主的

地位怎么也恢复不了。

(取材于曹建文、余志琴的相关文章)

材料三:

从20世纪80年代以来,随着景德镇十大瓷厂的停产,景德镇陶瓷产业随之下滑。景德镇一度出现了以工艺美术大师为市场主导品牌、以落后的小型手工作坊为生产模式的分散经营状态,产品两极分化严重,缺乏具有国际发展空间的商业品牌。

从2004年开始,景德镇创建了占地七万五千多平方米的法蓝瓷工艺品陶瓷生产基地,如今已经打入56个国家和地区,市场遍布全球,达到6 000多个卖点。

法蓝瓷的外形充满浮雕,具有很强的立体感。在传统工艺中,这种有倒勾

倒角的外形只能通过手工完成,无法实现量产。法蓝瓷的工匠们经过无数次的

研究和改造,终于琢磨出“倒角脱模工法”,坯体表面密布短小倒角,使突出的

造型能够通过模具生产,并实现量产,千百年来陶瓷量产的形状限制得以突

破。这一技术也成就了法蓝瓷的核心竞争力。

法蓝瓷的设计团队是由一群喜欢探索大自然,追求真、善、美境界的艺术

家组成。庄子曾云:“天地与我并生,万物与我为一。”意指人可在与自然的

交流互动中体会万物之美,获得生命哲学的顿悟。这是东方人所青睐的美学思

考,设计师们将它贯穿于法蓝瓷的设计理念中,使作品完美融入了东方典雅的

人文气质,将大自然的花草丰姿、虫鸟律动、原野奔放以立体造型呈现于作品

之中。显现出的外观,就是花草摇曳、虫鸟嬉戏跃然瓷上,盈绿的树枝变成茶

杯的把手,一只红嘴鹦鹉停驻在杯沿上……这样的瓷器,东方人从中看到人与

自然的和谐共生,西方人则震撼于大自然的美丽。第一套“蝶舞”系列一经推

出就大受西方市场认可,第二年更获得了纽约礼品展一等奖,法蓝瓷借此在国

际精品礼品市场上声名鹊起,备受瞩目。

(取材于有仪的相关文章)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分) ( )

A.官窑青花瓷的主体画面布局繁密,彰显肃穆之感。

B.以青花为主的彩瓷使景德镇开始真正成为中国和世界的制瓷中心。

C.元代青花瓷对景德镇陶瓷发展的影响远远超过了康熙时期的粉彩瓷。

D.“倒角脱模工法”这一技术打破了千百年陶瓷生产的形状限制。

【解析】选B。A项,“彰显肃穆之感”错,根据原文“清乾隆青花缠枝莲纹

抱月瓶,是乾隆官窑摹古创新的珍品器物。……打破了官窑青花‘布局繁密’

的陈规,彰显了画面的肃穆之感”可知,是清乾隆青花缠枝莲纹抱月瓶彰显了

画面的肃穆之感,并非官窑青花瓷彰显肃穆之感,选项张冠李戴。C项,“元代

青花瓷对景德镇陶瓷发展的影响远远超过了康熙时期的粉彩瓷”错,根据原文

“元代青花瓷对景德镇陶瓷发展的影响远远超过了青白瓷”可知,超过的是青

白瓷,并非康熙时期的粉彩瓷,选项张冠李戴。D项,“打破了千百年陶瓷生产

的形状限制”错,根据原文“法蓝瓷的工匠们经过无数次的研究和改造,终于

琢磨出‘倒角脱模工法’,坯体表面密布短小倒角,使突出的造型能够通过模

具生产,并实现量产,千百年来陶瓷量产的形状限制得以突破”可知,说的是

突破陶瓷量产的形状限制,并非打破生产的形状限制。

7.根据材料二,下列关于“彩瓷”的推断与理解,不正确的一项是(3分)( )

A.鸦片战争后,中国彩瓷国际影响日渐式微。

B.根据技术不同,彩瓷有釉上彩、釉下彩之分。

C.清代粉彩瓷代表中国彩瓷发展的又一个高峰。

D.北宋的青白瓷由青、白两色构成,属于彩瓷。

【解析】选D。“北宋的青白瓷由青、白两色构成,属于彩瓷”错,根据原文

“青白瓷是北宋初景德镇窑工在五代青瓷和白瓷的基础上,根据本地原料特点和广大民众审美需求的变化,模仿青白玉质和玉色的效果创造出来的。这种风格独特的单色釉瓷器使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列”可知,青白瓷是单色釉瓷器,不是由青、白两色构成,也不属于彩瓷。

8.根据材料一和材料二,下列关于青花瓷的说法不正确的一项是(3分)( )

A.使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列。

B.明清时期,青花瓷成为景德镇瓷器生产数量最多的品种,统治了当时整个

世界瓷器市场。

C.对景德镇陶瓷发展的影响超过了青白瓷。

D.在釉里掺了釉果矿,并以还原焰烧制成。

【解析】选A。“使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列”错误,根据原文“这种风格独特的单色釉瓷器使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列”可知,说的是青白瓷使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列,并不是青花瓷,选项张冠李戴。

9.材料二运用了哪些说明手法 请简要说明这种手法有什么作用。(5分)

答:____________________________________________________________

答案:①分类别,条理清楚,层次分明。如“景德镇制瓷史上具有特色的产品

主要有三个:第一是宋代的青白瓷,第二是元明清的青花瓷,第三是清代的粉

彩瓷。”②作诠释,使读者对说明对象有初步认识。如“青花瓷是一种运用

钴料进行釉下装饰的瓷器。”③作比较,能更好地突出被说明对象的特征。

如“元代青花瓷对景德镇陶瓷发展的影响远远超过了青白瓷。”④引用,更

容易使人信服。如“‘陶舍重重倚岸开,舟帆日日蔽江来’是景德镇明清时

期窑业繁荣的写照。”

10.从青白瓷到法蓝瓷,景德镇制瓷业取得成功的原因有哪些 请结合以上三则

材料概括出其中三条原因。(6分)

答:____________________________________________________________

答案:①懂得关注大众审美需求的变化。②在技术上刻苦研究,精益求精,借鉴

他人的技术成果。③立足于传统文化,彰显了民族特色。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

统编版高中语文选择必修下

天文学上的

旷世之争

第四单元第十四课

学习目标

1. 知人论世,了解关增建及其学术作品。

2. 梳理行文思路,了解不同学说的基本观点、历史贡献及其相互关系,把握“浑盖之争”的本质。

3. 探究文本的哲学思考,了解中国古代在天文学上的贡献,激发持之以恒的探究精神。

科学史上,天文学的发展,历来波澜起伏,曲折复杂,扣人心弦。在西方,人们熟知的是哥白尼日心说与托勒密地心说旷日持久的争论,正是这场争论,推动了天文学的发展以及天文领域哥白尼革命的发生,最终促成了近代科技的建立。

那么,东方在对宇宙结构的认识上,又有什么样的争论 让我们一起学习关增建教授的《天文学上的旷世之争》。

情境导入

关增建,男,1956年生,博士生导师,教授。1990年毕业于中国科技大学,入郑州大学工作。1995年破格晋升教授,任郑州大学文博学院院长。2000年调入上海交通大学,现任上海交通大学人文学院科学史与科学哲学系教授,博士生导师,人文学院常务副院长、党总支书记。

主要从事物理学史、计量史研究,出版著作6部,发表论文百余篇。和丘光明被誉为“中国计量史界的双璧”。代表作品:《中国古代物理思想探索》《中华文明史话·计量史话》。

中国古代关于宇宙结构学说的争论有很多,其中浑盖之争——浑天说和盖天说的争论最为严重。浑天说与盖天说是中国古代天文学上两大主流学派的理论,两派都创造了许多天文仪器,用于观测、记录、研究和演示天象。浑天学派的浑天仪和浑象奇瑰雄浑,在历史上备受推崇;盖天学派的圭表也广为世人所知。今天再进行浑盖之争当然已经毫无意义,但如果把盖天图仪纳入人类天文学史,则依然是很有意义的。

写作背景

安谧(mì) 圭臬(ɡuī niè) 眼瞀(mào) 炽热(chì)

晷影(ɡuǐ) 相形见绌(chù) 周髀(bì) 曲(qū)折

郗(xī)萌 七曜( yào) 炽(chì)热 圭臬(ɡuī niè)

蔡邕(yōng) 伯喈 (jiē) 圉(yǔ) 滂沲(tuó)

四隤(tuí) 焯( chāo) 祖暅(gèng)

字词正音

重差:汉代天文学家测望太阳高、远的方法,后发展为中国传统数学主要的测望方法。

圭臬:指准则或法度。

一针见血:比喻话说得简短而能切中要害。

根深蒂固:比喻基础稳固,不容易动摇。

相形见绌:跟另一人或事物比较起来显得远远不如。绌,不足。

不绝如缕:像细线一样连着,差点儿就要断了,多形容局势危急或声音细微悠长。

词语解释

1.通读文本,梳理文章论述思路,以思维导图的形式呈现。

天文学上的

旷世之争

引出天文学之争

(1-5)

日心说、地心说

天圆地方说、宣夜说

阐述浑盖之争

(6-13)

盖天说

浑天说

总结浑盖之争--旷世学术之争(14-16)

总

分

总

略

详

详

整体感知

2.阅读本文,抓住关键概念,提取重要信息,完成下表。

学说 代表人物 基本观点 优缺点 历史贡献

“天圆地方”说 孔子、曾子 天是圆形平盖,在人的头顶上方悬置,地是方的,静止不动。 ①没有形成系统的学说;②存在着比较明显的漏洞 较早形成了中国人对宇宙形状的认识。

宣夜说 郗萌(记载者) 日月星辰自由飘浮在虚空中,它们之间相互独立,没有联系。 ①不能给人们提供有用的信息;②在本质上是反理性的 似乎更接近宇宙的实际。

学说 代表人物 基本观点 优缺点 历史贡献

盖天说 司马迁 天在上,地在下,天地等大,天地相距8万里,日月星辰围绕着北极依附在天壳上运动。 ①具有很强的实用价值;②能够为人们提供有价值的信息;③对宇宙结构本身的描述是错误的 能够解释人们日常生活中见到的各种天象;能够预测日月星辰的运行;能够编制历法,满足社会需求

浑天说 落下闳、邓平、扬雄、葛洪、祖暅、朱熹等 天在外,地在内,天大地小 ①与实际天象符合得最好;②没有地球观念,没有意识到海洋也是大地的一部分 更加符合观测依据;制订了更符合实际天象的历法;成为主流认识。

3.中国古代历史上围绕着盖天说与浑天说发生了哪些旷世之争?

时间 参与人物 关注点、岐异所在 成果或结论

汉武帝时 司马迁、落下闳、邓平 宇宙结构不同,测量仪器和测量方法不同 浑天说胜出,汉武帝采纳邓平是的《太初历》

西汉末年 扬雄、桓谭 从观测理据、数理结构批驳盖天说的观点 发现了盖天说的诸多破绽撰写了《难盖天八事》

东汉 王充 从观测角度责难浑天说的观点 击中浑天说的软肋

3.中国古代历史上围绕着盖天说与浑天说发生了哪些旷世之争?

时间 参与人物 关注点、岐异所在 成果或结论

晋朝 葛洪 针对王充提出“横破镜”依据 证明盖天说是错误的

南北朝 何承天 观测角度,太阳从水中出没问题 对浑天说未起太大作用

南宋 朱熹 从天文测量仪器制作角度 《朱子语类》反对盖天说

1.“天文学上的旷世之争”指的是浑天说与盖天说之间的争论,那么,作者为什么要在之前用那么多的篇幅介绍“天圆地方”说和宣夜说?

①人们对宇宙的认识是循序渐进的,介绍“天圆地方”说和宣夜说能让读者了解不同学说之间的继承与发展关系,了解我国古人对宇宙认识逐步深入的过程。

②介绍这些学说的内容以及它们的兴衰历史,可以让读者感知我国古代天文学在真理判断方面重实际校验的优良传统。

合作探究

2.《天文学上的旷世之争》中在说明浑盖之争时,主要采用了什么方法?有什么好处?请简要分析。

①比较说明

如第8段,将两种学说的主要观点放在一起进行比较,使争论的话题一目了然。

②引用说明

为了说明双方观点的不同,作者直接或间接引用了扬雄、王充、葛洪、何承天、刘焯、朱熹等人的话,使说理更加充分真实。

3.《天文学上的旷世之争》作为一篇科学史类文章,本文体现出横跨历史和科学两大领域的科学史研究的一些特点。认真阅读本文,你能发现本文有哪些艺术特点?

①语言简练

本文语言文白相间,既不像白话文那样过于通俗,也不像文言文那样过于深奥。文言文与白话文互为注解,令文章深刻而不失简洁,风趣而不失严肃,琐碎中传递着思考,平实中蕴藏着哲理。

②内容翔实

文章引经据典,大量引用古典书籍记载,像《大戴礼记·曾子天圆》《晋书》《隋书》《朱子语类》等典籍中的内容,很好地佐证了各个天文学说的观点,体现了旷世之争的真实性,充实了文章内容,增强了文章的说服力。

③观点公允

本文作者对于各个时代的学说与内容客观记录,没有主观的评价和感情的褒贬,而是真实地再现历史,还原历史,公正客观地梳理概括了中国古代宇宙结构学说的发展历程。

4.在中国古代这场旷世之争中,古人秉持着一个什么重要原则 你如何看待中国古代这场旷世之争

原则:判断一个学说是否正确,关键在于其是否符合实际情况,而不是看其是否遵循某种先验的哲学观念。

看法:①中国古代这场旷世之争引发了人们对天文学的研究热潮,促成了与之相关的众多科学问题解决,为中国天文学得以持续发展进步提供了理论保障,从而造福整个人类社会。

②这场旷世之争去糟留精,避免了中国天文学研究与发展走弯路,促成了中国古代天文学家诸多重要成就的获得。

③这场旷世之争表现了中国古人对宇宙问题的关注程度,体现了中国古人对待科学那种实事求是的严谨态度,值得当今人们在进行科学讨论与研究时加以借鉴。

5.本文以记录科学史的形式,引导我们认识科学,理解科学,你认为我们应该具有怎样的科学态度?

观点一:务实进取的实干态度

法国细菌学家巴斯德说:“机遇只偏爱那种有准备的头脑。”而能否抓住机遇,关键在于自身的积累、准备和能力。只有务实进取,苦练内功,充分地积累和做准备,才能在机遇到来时发现机遇,抓住机遇,最后获得成功。

观点二:实事求是的客观态度

“实践是检验真理的唯一标准”,只有做到实事求是,才能有效避免个人臆断的随意性而影响正确判断,从根本上分析事物内在本质,把握事物发展规律,从而为干事创业提供重要支撑。

观点三:大公无私的奉献态度

恩格斯指出:“科学越是毫无顾忌和大公无私,它就越符合工人的利益和愿望。”科学无国界,科学无私心,只有这样,科学才能造福人类,否则科学就是双刃剑,使用不当,必定祸害人类。

本文探究了中国天文学上浑盖之争的起源、经过、成果以及对后世的影响,分析总结了浑盖之争重视实际校验的优秀传统,肯定了中国古代天文学研究的学术贡献和科学意义。浑盖之争没有受到政治和宗教迫害的良好学术氛围,为当今科学研究作出了榜样。同时,也引导读者认识科学、理解科学,倡导我们具备务实进取的实干态度和实事求是的客观态度。

课堂总结

1.下面对课文的理解与分析,不恰当的一项是 ( )

A.第一段开头第一句话具有领起作用,对东西方天文学的发展特点做了概括。

B.作者先举西方日心说与地心说之争,目的是证明古代中国对宇宙结构的认识也

促进了近代科学的发展。

C.“天圆地方”说存在着明显的漏洞,而孔子师徒对漏洞的补充使其失去了宇宙

结构说的资格。

D.宣夜说认为宇宙具有无限的空间,所有天体都飘浮在虚空中,富有想象力。

【解析】选B。原文并未指出中国的旷世之争促进近代科学的发展。

课堂练习

2.下列加点字的注音无误的一项是 ( )

A.天壳(qiào) 拓片(tà) 脑髓(suǐ) 翌日(yì)

B.朔望(shuò) 日晷(ɡuǐ) 蕴藉(jì) 处境(chǔ)

C.宁谧(mì) 分歧(qǐ) 遒劲(qiú) 消遣(qiǎn)

D.恪守(kè) 脖颈(ɡěnɡ) 模型(mú) 拮据(jié)

【解析】选A。B项,“藉”应读jiè;C项,“歧”应读qí;D项,“模”应读mó。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列各组词语中没有错别字的一项是 ( )

A.瞻仰 赡养 寒喧 朔风 扣人心弦

B.萧瑟 笙箫 诡秘 鬼祟 一针见血

C.波澜 阑干 尊循 谛听 深谋远虑

D.辩解 辨识 掂记 凋零 出乎意料

【解析】选B。A项,喧-暄;C项,尊-遵;D项,掂-惦。

【延伸阅读】

我们的文化需要培育科学精神

上下五千年的中国文化,由儒释道合力构成,领跑者无疑是儒家文化。因而我们

的人文精神,便被打上了儒家道德文章的烙印。笃信“德成而上,艺成而下”。在国

人眼中,科学乃器者、术者、艺者。所谓“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。中

国文化的中心要点就是一个“道”字。道的阐释者——中国士大夫阶层——的常态

是坐而论道。道者,人道、天道也。前者人伦之道,后者自然之道。尤以人伦之道最

为强势。“铁肩担道义”,所担者,人伦之道,而非真理。这种文化心态一直持续到

20世纪。

拓展延伸

我们的文化有丰富的伦理道德思想,却罕有科学精神。虽然中国有四大发明,有浑天仪、圆周率等,但这些都是科学发明,不等于科学精神。默顿认为,科学在不同的社会结构中都会发展,但是,并不是所有的社会结构,都有可能为科学精神的充分发展提供制度性保障。民主制度与科学精神有最高度的吻合,因而是科学精神的最佳拍档。而我国几千年的封建帝制难以在制度上保障科学及其科学精神的同步发展。

20世纪被称作科学世纪,这不仅因为20世纪有诸多伟大的科学发现和科学成就,而且因为科学通过技术手段,转化为前所未有的物质力量,给人类创造出巨大的物质财富。科学渗入人类知识和日常生活的各个领域,几乎成为真理的代名词。然而,什么是科学精神,人们却始终争论不休。

默顿给出科学精神的四个特点:第一,科学精神具有普遍主义。普遍主义的直接

表达方式是真理。也就是说,科学是真理。真理与种族、国籍、宗教、阶级和个人品

质无关。真理是赤裸的。科学探索就是追求真理。第二,科学精神具有公有性。意指

科学不是个人的财产,而是与社会性的、尤其与科学共同体密切相关。即便以个人名

义命名的学说、定律,也不是个人财产。牛顿名言清楚表达了科学的这一性质:“如

果我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”第三,科学具有无私利

性。所谓无私利性,既不等同于利他主义,也与利己主义行动无关。它是求知的热

情、无尽的好奇心、对人类利益无私关怀的产物。准确地说,科学不是利益的产物,

而是出于求知和好奇,是为知识而知识。这同样是单纯追求真理的结果。第四,科学

具有有条理的怀疑主义。是借助专业知识、逻辑和经验对现有的知识质疑。这种

精神就是笛卡尔的普遍怀疑的精神。“我只求专门研究真理,所以我想,我的做法应

当完全相反,凡有疑窦的意见,统统认作绝对的虚假,加以排除,看看心中是否还剩下

什么不可怀疑的东西。”笛卡尔的普遍怀疑是一种方法,是为寻找真理服务的。通过

普遍怀疑,一旦发现确凿无疑的东西,便是发现了真理。科学的本性是求知,求知即寻

求真理。科学精神最精要的内涵是追求真理。默顿提出的科学的精神气质,归结起来

就是:科学就是寻求真理。不是出于功利目的,而是为求知而求真理。真理与身份、

种族、等级等无关。

梁启超在谈及科学与东西方文化时,批评国人对待科学的态度,认为,国人把科学

看得太低、太粗。以为科学无论如何高深,总不过属于艺和器那部分,这部分原是学

问的粗迹,懂得不算稀奇,不懂得不算耻辱。其次,将科学看得太呆太窄。莫不要说

厌恶科学的人,就是相对尊重科学的人,还是十个有九个不了解科学性质。他们只知

道科学研究所产生的结果的价值,而不知道科学本身的价值。

我们的文化传统,原本缺乏科学精神。进入20世纪,我们没有真正意义上找到科

学精神赖以滋生和发展的最佳拍档。我们确实是随着世界现代化进程走向现代、走

向科学。但是,用时下流行的语言,我们是被现代化、被科学化。我们接受现代技

术、设备、生产线,却没有来得及在我们的文化中,适时接受乃至培育出科学精神。

令人担忧的是,由于科学在近现代社会明显的物质效用,因而它一直享有巨大的威

望。人们期待它解决一切问题,深入理解全部存在,帮助满足任何一种需求。当科学

成为我们时代的标志之时,恰恰是它不再以科学形态出现的时候。贪欲使人背离了科

学,而将其中的技术运用到极限。现代人只占有技术,甚至是技术的物质结果,却不

享有任何科学。尽管我们自诩我们的时代是科学的时代,但是,人类与科学精神的距离,从来没有像现在这样遥远。科学精神本身被技术过程吞噬了,造成科学服从技术,技术服从人的物欲的结果。在举国推动文化大发展的时候,在我们的文化中培育科学精神,是文化发展不可忽略的重要环节。

三言两语 话主题 (思维发展 与提升) 1.根据文意,简析我们的文化缺乏科学精神的原因。

参考答案:社会制度(或民主制度、社会体制)的发展没有给科学精神提供良好的条件;我们的文化没有适时接受和培育出科学精神;功利性的目的使人们更多地关注技术从而背离了科学精神的真正意义。

一枝一叶 总关情 (审美鉴赏 与创造) 2.“当科学成为我们时代的标志之时,恰恰是它不再以科学形态出现的时候”的含意是什么

参考答案:只有人们不再功利地关注技术的成果和效用时,我们这个时代才会真正拥有科学精神。(或:只有人们不再功利地关注技术的成果和效用时,科学才会真正走进我们这个时代。)

课时素养评价

十四 *天文学上的旷世之争

(45分钟 40分)

一、语言应用(20分)

阅读下面的文字,完成1~3题。(9分)

近期,新型冠状病毒肺炎正大肆侵害着人类健康。病毒无情,人间有爱。

为守护百姓的健康,广大医护人员冲在第一线,成为人民群众抗击疫情的“主

心骨”和“定心丸”。这些“白衣战士”,争分夺秒与时间赛跑,与死神竞速,

用满腔的工作热情来履行自己的使命,履行自己的责任。他们不顾个人安危,

生动________出敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的不懈追求,在最

危险的地方________出最崇高的精神品质。

疫情当前,广大医护人员的使命担当、职业素养、专业知识,是守护人民

群众身体健康和生命安全的重要屏障,也是打赢这场疫情防控阻击战的重要保

障。在这场没有硝烟的战斗中,( )。有人闻令而动,瞒着家人深夜驰援湖

北武汉;有人主动请缨,夜以继日奋战在救治一线;有人孜孜不倦,不断向公众

普及科学防控知识……在疫情防控的关键期,在祖国和人民需要的紧要关头,

广大医护人员经受了严峻考验,做出了巨大贡献。

病毒无情人有情。医护人员是最可爱的人,也是最可敬的人。一张广为流

传的照片里,医护人员和患者竖起大拇指互相鼓励,定格了齐心协力抗击疫情

的温暖瞬间。这是________的决胜战线,也是不容有失的生命防线。我们向

每一个奋战在抗击疫情一线的白衣战士致敬,向每一位奉献在救死扶伤岗位的白衣天使学习。只要万众一心、________,疫情防控阻击战定能捷报频传,广大医护人员定能早日凯旋。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分) ( )

A.展现 彰显 同仇敌忾 同舟共济

B.展现 彰显 众志成城 风雨同舟

C.彰显 展现 众志成城 同舟共济

D.彰显 展现 同仇敌忾 风雨同舟

【解析】选C。展现:显现出,展示。彰显:鲜明地显示。在这里应为彰显追求,

展现品质。众志成城:比喻大家团结一致,就能克服困难,得到成功。同仇敌忾:

全体一致地仇恨敌人。这里没有仇恨的情感,强调团结,应选“众志成城”。

风雨同舟:在狂风暴雨中同乘一条船,一起与风雨搏斗。比喻共同度过困难。

同舟共济:坐一条船,共同渡河。比喻同心协力,共同渡过难关。这里不强调遭

遇风风雨雨,而是更体现团结一致。应用“同舟共济”。

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分) ( )

A.疫情当前,广大医护人员的专业知识、使命担当、职业素养,是守护人民群众

身体健康和生命安全的重要保障,也是打赢这场疫情防控阻击战的重要屏障。

B.疫情当前,广大医护人员的职业素养、专业知识、使命担当,是守护人民群众

身体健康和生命安全的重要保障,也是打赢这场疫情防控阻击战的重要屏障。

C.疫情当前,广大医护人员的专业知识、职业素养、使命担当,是守护人民群众

身体健康和生命安全的重要保障,也是打赢这场疫情防控阻击战的重要屏障。

D.疫情当前,广大医护人员的专业知识、职业素养、使命担当,是守护人民群众

身体健康和生命安全的重要屏障,也是打赢这场疫情防控阻击战的重要保障。

【解析】选C。画线句子存在三处语病:词语按照逻辑顺序应为“专业知识、职业素养、使命担当”,保障是指保护(生命、财产、权利等),使不受侵犯和破坏,应用于“守护人民群众身体健康和生命安全”;屏障是屏风或阻挡之物,

也有保护遮蔽的含义,应用于“打赢这场疫情防控阻击战”。

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分) ( )

A.抗击疫情的急先锋是广大医护人员,救治患者的主力军也是

B.广大医护人员是抗击疫情的急先锋,也是救治患者的主力军

C.广大医护人员是救治患者的主力军,也是抗击疫情的急先锋

D.救治患者的主力军是广大医护人员,抗击疫情的急先锋也是

【解析】选B。括号内所填句子处于第二段,这一段的话题是“广大医护人员”,本着话题一致的原则,可排除A、D两项;按照逻辑,应先说“急先锋”,再说“主力军”,据此排除C项。

4.(2020·长春高二检测)阅读下面的文字,完成题目。(5分)

材料一:何方圜之能周兮 夫孰异道而相安 (屈原《离骚》)

材料二:魏晋数学家刘徽在为《九章算术》所做注释中指出:从圆内接正六边

形开始割圆,“割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣”。(《辞

海》“割圆术”条)

两则材料从不同角度给人以教益和启示,请就此谈谈你的认识。

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

【解析】解答本题,首先要明确两则材料的内容,其次谈认识。“何方圜之能周兮 夫孰异道而相安”意为“哪有圆凿和方枘能够相合的啊 哪有道不同

能够相安的”,强调坚持;“割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣”,强调事物之间的相互转换。两则材料结合起来看,说明应采取变通的方式。

答案:涉及原则的事情要坚持,但有时事物又是可以相互转换的,所以又要采取变通的方式。

5.把下面一段话的主要意思压缩成一句话,不超过20个字。(6分)

科学家已有确凿证据证明暗物质的确存在,但它是“何方神圣”一直是未解之谜。有理论认为,暗物质可能是一种名为轴子的粒子,对现有的引力波天文台进行简单改造,或许就可以发现这些粒子的“芳踪”。轴子几乎不与我们熟悉的物质相互作用,被认为是很好的暗物质候选粒子。但观测轴子的理论方法需要用到极强的磁场,开支不菲。因此,可对现有引力波天文台,比如美国的激光干涉引力波天文台以及日本的神冈引力波探测设施进行改造,在不损害其现有功能的情况下,让其“一物两用”,搜寻轴子。

答:___________________________________________________________

_______________________________________________________________

【解析】全段共有五句话,我们先概括每句话的大意。①暗物质不知是“何方神圣”。②暗物质可能是粒子,对引力波天文台进行改造或可发现它们。③轴子被认为是很好的暗物质候选粒子。④观测轴子的理论方法开支不菲。⑤改造引力波天文台,让其“一物两用”,搜寻轴子。然后看它们之间的关系。第①句是全段的引子,概括的时候可以删去。第②句是文段的核心内容,因为第

③、④、⑤句都是第②句成立的理由。该句最核心的内容是改造引力波天文台的问题。根据要求压缩即可。

答案:改造引力波天文台或有助搜寻暗物质粒子。

二、阅读鉴赏(20分)

阅读下面的文字,完成6~10题。(20分)

材料一:

元青花瓷的创烧成功是传统制瓷业由素瓷向彩瓷发展的重要里程碑,它给

景德镇的制瓷工业带来空前的繁荣,为景德镇成为中国瓷都奠定了基础。

青花瓷青白相间的色彩体系蕴含了一种传统审美的意趣。在古代,受道家

朴素主义色彩观的影响,素色契合了大众的心理,而青花瓷是一个从素色到彩

色过渡的瓷器品种,它以青白二色的协调处理让这一过渡变得温和而不至于

过激。在青白之间,有一种宁静之感:白色的纯洁如皑皑白雪,给人无限遐思;

而青色则让人的灵魂超逸。这种审美意趣,使青花瓷的色彩有一股扑面而来的

简净雅逸之气。青花中的白色不是苍白,这种色彩是在釉里掺了釉果矿并以还

原焰烧成,所以这种白色有一种白里泛青如玉般莹润的色泽;青花中的青色是

以氧化钴为着色剂,加入铬、锰、铜等元素调配而成的,蓝得深邃、沉静。

历史上,有不少优秀的青花瓷作品通过色彩与题材的有机结合,将青花的

雅逸之美表现得淋漓尽致。如清乾隆青花缠枝莲纹抱月瓶,是乾隆官窑摹古创

新的珍品器物。它在参照传统抱月瓶器型制作的基础上又有很多创新,整体造

型端庄隽秀,束口圆腹,张弛有度。瓶口为蒜头式样,上绘青花缠枝莲纹;腹部

前后台面以青花卷草纹饰勾边,并将豆青釉填于其中。主体画面大量留白,打破了官窑青花“布局繁密”的陈规,彰显了画面的肃穆之感。从整体来看,它在青白相间的色彩空间里展现了艺术家独有的东方神韵,青花画面透出的那种淡淡的禅意,使人顿感幽雅清逸的仙风道骨之美。

(取材于应海燕的相关文章)

材料二:

景德镇制瓷史上具有特色的产品主要有三个:第一是宋代的青白瓷,第二是元明清的青花瓷,第三是清代的粉彩瓷。

青白瓷是北宋初景德镇窑工在五代青瓷和白瓷的基础上,根据本地原料特

点和广大民众审美需求的变化,模仿青白玉质和玉色的效果创造出来的。这种

风格独特的单色釉瓷器使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列。景德镇这个

响亮的名称,就是因为宋真宗赵恒偏爱青白瓷,而于公元1004年的景德元年用

自己的年号来命名的。一个皇帝将自己的年号赐予一个城镇,这在中国历史上

是罕见的,这自然促进了景德镇青白瓷的发展。

青花瓷是一种运用钴料进行釉下装饰的瓷器。它虽早在唐代河南的巩县

窑就已萌芽,但真正成熟来自元代中后期景德镇窑工的贡献。景德镇元代青花

瓷的烧制成功,既得益于宋代青白瓷的烧制基础,又得益于磁州窑、吉州窑釉下

黑彩瓷的生产技术,同时还得益于此前波斯对青花钴料的运用。元代青花瓷对

景德镇陶瓷发展的影响远远超过了青白瓷。由于青花瓷具有素雅大方、纹饰

丰富、材料不易磨损、无铅毒等优点,很快赢得了国内外各阶层的普遍青睐,

并成为明清景德镇瓷器生产数量最多的品种。元代以后,以青花为主的彩瓷逐

渐统治了明清时代整个世界瓷器的市场,景德镇开始真正成为中国及世界的制

瓷中心。

粉彩瓷是一种釉上彩瓷,它是在康熙五彩的基础上,从康熙珐琅彩瓷器蜕

化而来的。粉彩瓷器到了雍正、乾隆时期得到了空前的发展,不但很快取代五

彩瓷成为景德镇釉上彩瓷的主流,而且也成为能够与青花瓷器抗衡的景德镇

瓷器的主要品种。粉彩瓷的色彩丰富,有立体感,形象刻画生动细腻,给人以华

丽富贵的艺术感觉,正好迎合了清代追求华丽丰满的审美思潮。

明代中期以后,随着瓷业商品经济的发展、市场的扩大,景德镇的瓷业发

展空前繁盛,“陶舍重重倚岸开,舟帆日日蔽江来”是景德镇明清时期窑业繁

荣的写照。然而,随着近代工业的发展,世界瓷业逐渐进入了多元争霸的时

代。特别是鸦片战争以后,景德镇瓷业的国际地位每况愈下,昔日陶瓷霸主的

地位怎么也恢复不了。

(取材于曹建文、余志琴的相关文章)

材料三:

从20世纪80年代以来,随着景德镇十大瓷厂的停产,景德镇陶瓷产业随之下滑。景德镇一度出现了以工艺美术大师为市场主导品牌、以落后的小型手工作坊为生产模式的分散经营状态,产品两极分化严重,缺乏具有国际发展空间的商业品牌。

从2004年开始,景德镇创建了占地七万五千多平方米的法蓝瓷工艺品陶瓷生产基地,如今已经打入56个国家和地区,市场遍布全球,达到6 000多个卖点。

法蓝瓷的外形充满浮雕,具有很强的立体感。在传统工艺中,这种有倒勾

倒角的外形只能通过手工完成,无法实现量产。法蓝瓷的工匠们经过无数次的

研究和改造,终于琢磨出“倒角脱模工法”,坯体表面密布短小倒角,使突出的

造型能够通过模具生产,并实现量产,千百年来陶瓷量产的形状限制得以突

破。这一技术也成就了法蓝瓷的核心竞争力。

法蓝瓷的设计团队是由一群喜欢探索大自然,追求真、善、美境界的艺术

家组成。庄子曾云:“天地与我并生,万物与我为一。”意指人可在与自然的

交流互动中体会万物之美,获得生命哲学的顿悟。这是东方人所青睐的美学思

考,设计师们将它贯穿于法蓝瓷的设计理念中,使作品完美融入了东方典雅的

人文气质,将大自然的花草丰姿、虫鸟律动、原野奔放以立体造型呈现于作品

之中。显现出的外观,就是花草摇曳、虫鸟嬉戏跃然瓷上,盈绿的树枝变成茶

杯的把手,一只红嘴鹦鹉停驻在杯沿上……这样的瓷器,东方人从中看到人与

自然的和谐共生,西方人则震撼于大自然的美丽。第一套“蝶舞”系列一经推

出就大受西方市场认可,第二年更获得了纽约礼品展一等奖,法蓝瓷借此在国

际精品礼品市场上声名鹊起,备受瞩目。

(取材于有仪的相关文章)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分) ( )

A.官窑青花瓷的主体画面布局繁密,彰显肃穆之感。

B.以青花为主的彩瓷使景德镇开始真正成为中国和世界的制瓷中心。

C.元代青花瓷对景德镇陶瓷发展的影响远远超过了康熙时期的粉彩瓷。

D.“倒角脱模工法”这一技术打破了千百年陶瓷生产的形状限制。

【解析】选B。A项,“彰显肃穆之感”错,根据原文“清乾隆青花缠枝莲纹

抱月瓶,是乾隆官窑摹古创新的珍品器物。……打破了官窑青花‘布局繁密’

的陈规,彰显了画面的肃穆之感”可知,是清乾隆青花缠枝莲纹抱月瓶彰显了

画面的肃穆之感,并非官窑青花瓷彰显肃穆之感,选项张冠李戴。C项,“元代

青花瓷对景德镇陶瓷发展的影响远远超过了康熙时期的粉彩瓷”错,根据原文

“元代青花瓷对景德镇陶瓷发展的影响远远超过了青白瓷”可知,超过的是青

白瓷,并非康熙时期的粉彩瓷,选项张冠李戴。D项,“打破了千百年陶瓷生产

的形状限制”错,根据原文“法蓝瓷的工匠们经过无数次的研究和改造,终于

琢磨出‘倒角脱模工法’,坯体表面密布短小倒角,使突出的造型能够通过模

具生产,并实现量产,千百年来陶瓷量产的形状限制得以突破”可知,说的是

突破陶瓷量产的形状限制,并非打破生产的形状限制。

7.根据材料二,下列关于“彩瓷”的推断与理解,不正确的一项是(3分)( )

A.鸦片战争后,中国彩瓷国际影响日渐式微。

B.根据技术不同,彩瓷有釉上彩、釉下彩之分。

C.清代粉彩瓷代表中国彩瓷发展的又一个高峰。

D.北宋的青白瓷由青、白两色构成,属于彩瓷。

【解析】选D。“北宋的青白瓷由青、白两色构成,属于彩瓷”错,根据原文

“青白瓷是北宋初景德镇窑工在五代青瓷和白瓷的基础上,根据本地原料特点和广大民众审美需求的变化,模仿青白玉质和玉色的效果创造出来的。这种风格独特的单色釉瓷器使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列”可知,青白瓷是单色釉瓷器,不是由青、白两色构成,也不属于彩瓷。

8.根据材料一和材料二,下列关于青花瓷的说法不正确的一项是(3分)( )

A.使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列。

B.明清时期,青花瓷成为景德镇瓷器生产数量最多的品种,统治了当时整个

世界瓷器市场。

C.对景德镇陶瓷发展的影响超过了青白瓷。

D.在釉里掺了釉果矿,并以还原焰烧制成。

【解析】选A。“使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列”错误,根据原文“这种风格独特的单色釉瓷器使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列”可知,说的是青白瓷使景德镇在宋代进入了中国名窑的行列,并不是青花瓷,选项张冠李戴。

9.材料二运用了哪些说明手法 请简要说明这种手法有什么作用。(5分)

答:____________________________________________________________

答案:①分类别,条理清楚,层次分明。如“景德镇制瓷史上具有特色的产品

主要有三个:第一是宋代的青白瓷,第二是元明清的青花瓷,第三是清代的粉

彩瓷。”②作诠释,使读者对说明对象有初步认识。如“青花瓷是一种运用

钴料进行釉下装饰的瓷器。”③作比较,能更好地突出被说明对象的特征。

如“元代青花瓷对景德镇陶瓷发展的影响远远超过了青白瓷。”④引用,更

容易使人信服。如“‘陶舍重重倚岸开,舟帆日日蔽江来’是景德镇明清时

期窑业繁荣的写照。”

10.从青白瓷到法蓝瓷,景德镇制瓷业取得成功的原因有哪些 请结合以上三则

材料概括出其中三条原因。(6分)

答:____________________________________________________________

答案:①懂得关注大众审美需求的变化。②在技术上刻苦研究,精益求精,借鉴

他人的技术成果。③立足于传统文化,彰显了民族特色。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin