甘肃省武威市民勤县2024-2025学年七年级下学期历史开学检测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省武威市民勤县2024-2025学年七年级下学期历史开学检测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 812.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-14 22:27:37 | ||

图片预览

文档简介

甘肃省武威市民勤县2024-2025学年七年级下学期

历史开学检测试卷

一、单项选择(每小题1分,共20分)

1.郭沫若曾咏叹某遗址为“彩陶形制美,画纹亦多殊。或则呈人面,或则呈双鱼。农耕既普及,人群已聚居。……奈何遗址中,独不见文书。”其咏叹的遗址是( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

2.“它的规模从表面上看远不如长城宏大,却注定要稳稳当当地造福千年。”由于它的修建,成都平原成为富饶的“天府之国”。“它”指的是( )

A.都江堰 B.黄河 C.灵渠 D.郑国渠

3.良渚文化的很多玉器上刻画有一种神人兽面纹,其主体由天空中飞翔的神兽和骑在神兽身上的羽冠神人形象组成,从中反映了( )

A.良渚社会的经济发展水平较高 B.当时已经出现了阶级分化

C.良渚人有相对统一的崇拜对象 D.五千多年前我国有神出现

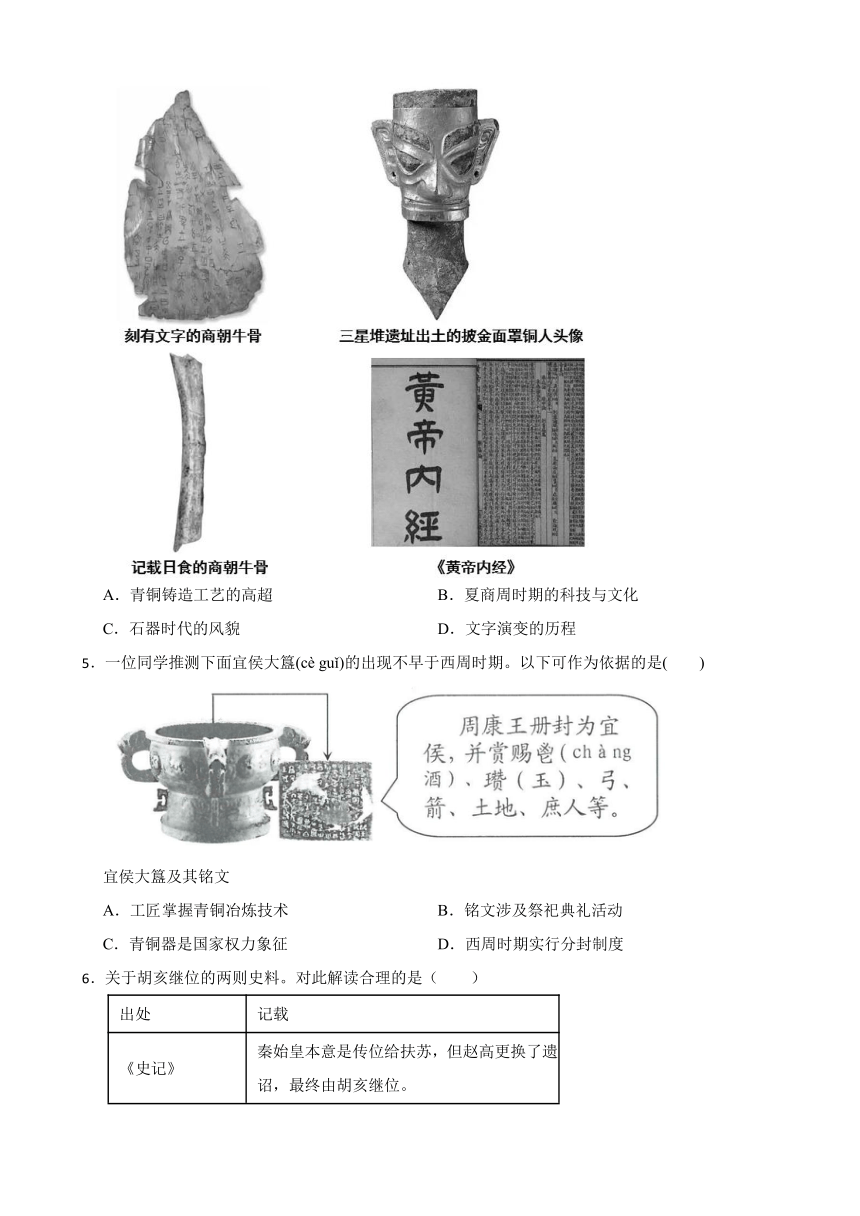

4.某校举办先秦历史专题手抄报比赛,一位同学搜集了以下四幅图片。这四幅图片反映的共同主题是( )

A.青铜铸造工艺的高超 B.夏商周时期的科技与文化

C.石器时代的风貌 D.文字演变的历程

5.一位同学推测下面宜侯大簋(cè guǐ)的出现不早于西周时期。以下可作为依据的是( )

宜侯大簋及其铭文

A.工匠掌握青铜冶炼技术 B.铭文涉及祭祀典礼活动

C.青铜器是国家权力象征 D.西周时期实行分封制度

6.关于胡亥继位的两则史料。对此解读合理的是( )

出处 记载

《史记》 秦始皇本意是传位给扶苏,但赵高更换了遗诏,最终由胡亥继位。

《北京大学藏西汉竹书》 大臣李斯建议由胡亥继位

A.《史记》为官方正史,其解读更具有权威性

B.北大竹简为实物史料,其解读更具有权威性

C.孤证不立,需获得更多史料来确定历史事实

D.运用不同来源史料,可得出准确的历史结论

7.文物是鲜活的历史。出土于河南省安阳的司母戊鼎,该文物透露出的相关历史信息是( )

A.战国的大变革 B.商周的青铜文明

C.春秋的大动荡 D.原始居民的生活

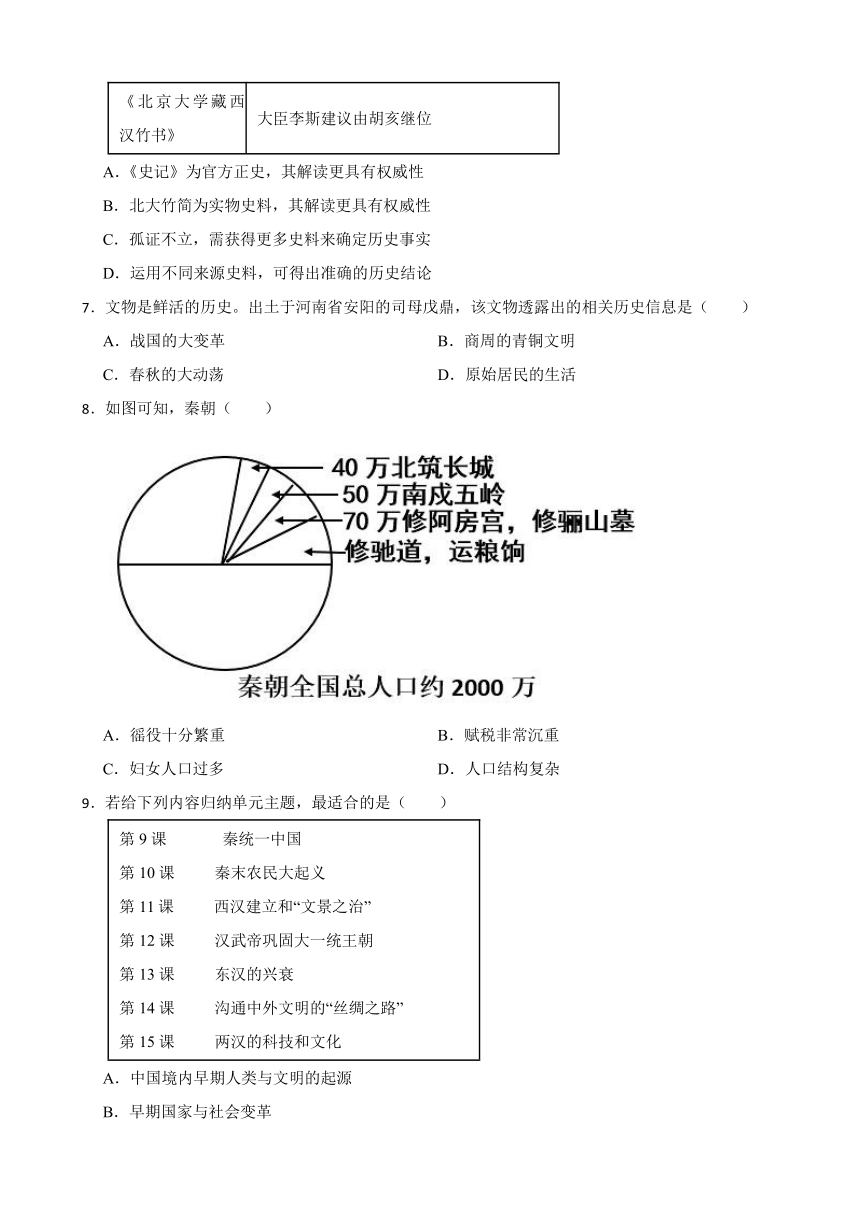

8.如图可知,秦朝( )

A.徭役十分繁重 B.赋税非常沉重

C.妇女人口过多 D.人口结构复杂

9.若给下列内容归纳单元主题,最适合的是( )

第9课 秦统一中国 第10课 秦末农民大起义 第11课 西汉建立和“文景之治” 第12课 汉武帝巩固大一统王朝 第13课 东汉的兴衰 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 第15课 两汉的科技和文化

A.中国境内早期人类与文明的起源

B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固

D.政权分立与民族交融

10.李冰修建都江堰主要是为了( )

①造旅游景点 ②防洪 ③给缺水的成都平原供水 ④灌溉

A.①③ B.②④ C.①② D.③④

11.据《东观汉记》记载:公元2世纪初,蔡伦曾得到当时汉和帝的称赞,因为他( )

A.改进造纸术 B.出使西域归来

C.完成历史巨著《史记》 D.创立佛教

12.小说《三国演义》讲述了“刮骨疗伤”的故事:关羽被一枝带毒的冷箭射中右臂,神医华佗为他用刀刮骨去毒。史书《三国志关羽传》中记载:“羽尝为流矢所中,贯其左臂”。小明同学进一步查阅史料发现:华佗死于建安13年(公元208年),而关羽中箭则是建安24年(公元219年)。这说明了

①关羽中箭是在华佗死后 ②历史事实与文学作品有一定的区别

③《三国演义》的内容都是凭空杜撰的 ④文学作品是为了突出关羽的英雄气概

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

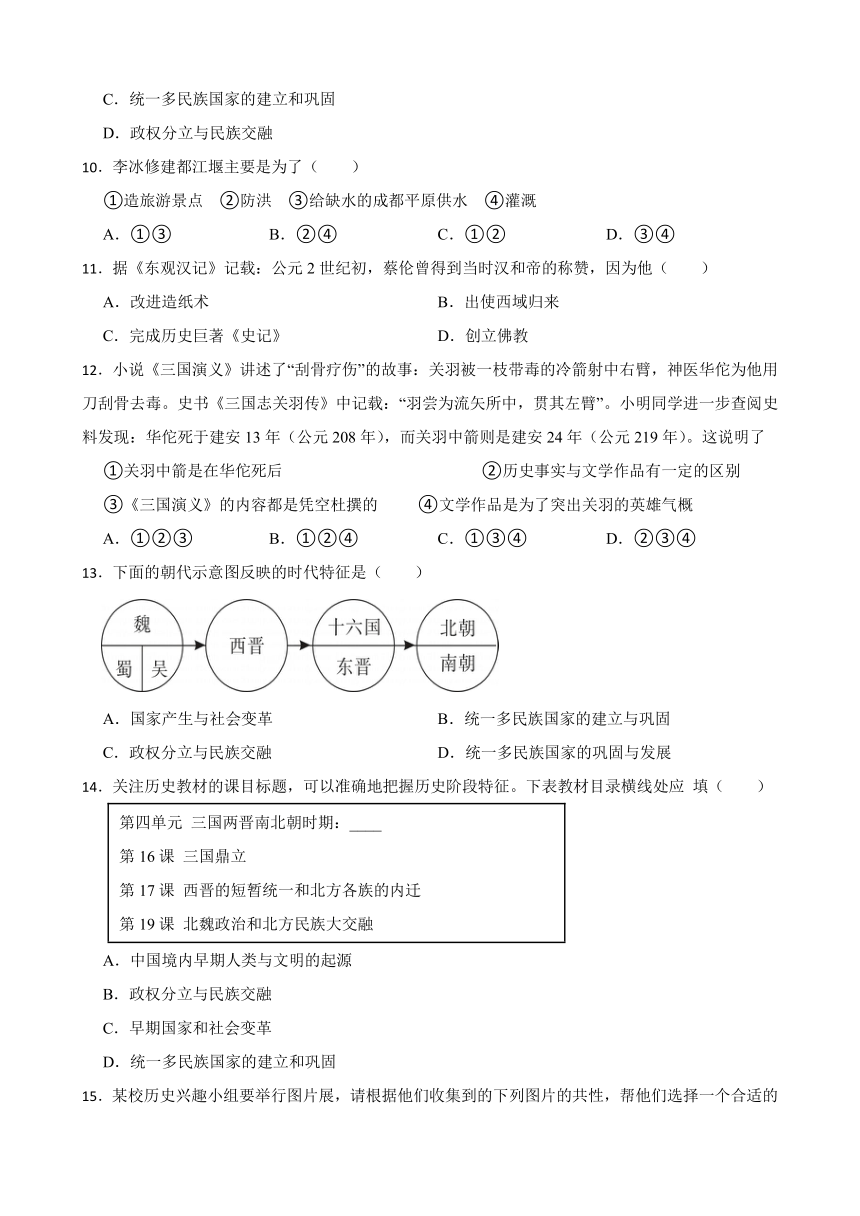

13.下面的朝代示意图反映的时代特征是( )

A.国家产生与社会变革 B.统一多民族国家的建立与巩固

C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的巩固与发展

14.关注历史教材的课目标题,可以准确地把握历史阶段特征。下表教材目录横线处应 填( )

第四单元 三国两晋南北朝时期:____ 第16课 三国鼎立 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 第19课 北魏政治和北方民族大交融

A.中国境内早期人类与文明的起源

B.政权分立与民族交融

C.早期国家和社会变革

D.统一多民族国家的建立和巩固

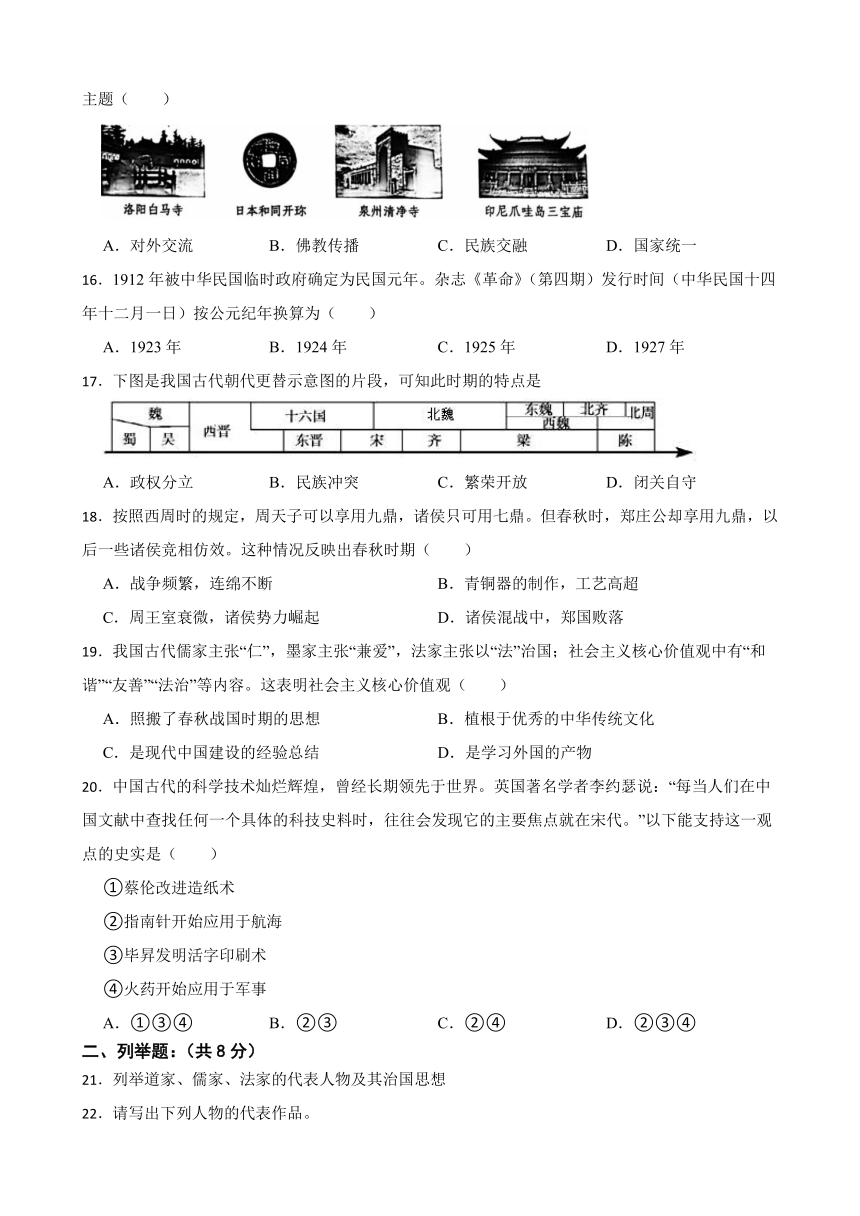

15.某校历史兴趣小组要举行图片展,请根据他们收集到的下列图片的共性,帮他们选择一个合适的主题( )

A.对外交流 B.佛教传播 C.民族交融 D.国家统一

16.1912年被中华民国临时政府确定为民国元年。杂志《革命》(第四期)发行时间(中华民国十四年十二月一日)按公元纪年换算为( )

A.1923年 B.1924年 C.1925年 D.1927年

17.下图是我国古代朝代更替示意图的片段,可知此时期的特点是

A.政权分立 B.民族冲突 C.繁荣开放 D.闭关自守

18.按照西周时的规定,周天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,郑庄公却享用九鼎,以后一些诸侯竞相仿效。这种情况反映出春秋时期( )

A.战争频繁,连绵不断 B.青铜器的制作,工艺高超

C.周王室衰微,诸侯势力崛起 D.诸侯混战中,郑国败落

19.我国古代儒家主张“仁”,墨家主张“兼爱”,法家主张以“法”治国;社会主义核心价值观中有“和谐”“友善”“法治”等内容。这表明社会主义核心价值观( )

A.照搬了春秋战国时期的思想 B.植根于优秀的中华传统文化

C.是现代中国建设的经验总结 D.是学习外国的产物

20.中国古代的科学技术灿烂辉煌,曾经长期领先于世界。英国著名学者李约瑟说:“每当人们在中国文献中查找任何一个具体的科技史料时,往往会发现它的主要焦点就在宋代。”以下能支持这一观点的史实是( )

①蔡伦改进造纸术

②指南针开始应用于航海

③毕昇发明活字印刷术

④火药开始应用于军事

A.①③④ B.②③ C.②④ D.②③④

二、列举题:(共8分)

21.列举道家、儒家、法家的代表人物及其治国思想

22.请写出下列人物的代表作品。

张仲景 贾思勰

王羲之 顾恺之

三、材料解析(共22分)

23.政治制度和经济发展是人类文明的标志之一,阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:下面是西汉初期中央和封国力量对比示意图。

汉武帝在开发利用资源方面最重要的还是新经济政策的实施,包括……新货币的发行盐、铁、酒的专利等,这套新经济政策的设计者是桑弘羊、孔仅等。

——摘编自傳乐咸《中国通史》

材料三:

材料四:楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨…无积聚而多贫。

——《史记·货殖列传》

材料五:江南之为国盛矣……地广野丰,民勒本业,一岁或稔(成熟),则数郡忘饥。……盐杞梓之利充初八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)材料二中图一的李白诗中所述的是秦王的什么历史贡献?根据材料图中的图二并结合所学知识,写出为了巩固统一,秦始皇在政治上创立的重要制度。为加强对地方的管理,他又推行了什么地方行政制度?显赫一时的秦王朝在历史的长河里仅存在了短短的15年,它短暂而亡的根本原因是什么 给予我们后人什么样的启示?

(2)依据材料二,分析西汉前期存在的社会问题。并结合所学知识指出汉武帝为解决此问题采纳谁的何种建议?依据材料三文字内容并结合所学知识,指出“新货币”的名称及“盐、铁、酒的专利”所指的措施。

(3)《汉代讲经图》中“经”主要是哪一学派的思想?结合所学知识,写出汉武帝在思想方面的重大举措。

(4)对比材料五和六,江南经济状况发生了怎样的变化?结合所学知识,分析生这一变化的原因。

答案解析部分

1.D

根据题意可知半坡人是我国黄河流域农耕时代的代表,他们主要种植农作物是粟,为适应北方寒冷、干燥的环境,他们居住在半穴式房屋里,会烧制彩陶,人面鱼纹彩套是其代表作品,D选项正确;

元谋人、北京人还没有彩陶文化,排除AB选项;

河姆渡人种植水稻,不符合题意,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考察学生会区分中国境内的早期人类文明生活方式.

2.A

3.C

根据材料“良渚文化的很多玉器上刻画有一种神人兽面纹”和所学可知,浙江良渚文化遗址出土的玉器上的神人兽面纹,是良渚先民“天人合一”观念的体现,这个图案代表着良渚人征服大自然的愿望,是良渚人不断发展进步的精神支柱,说明当时良渚可能有统一的崇拜对象,C符合题意;

受制于生产力水平,当时良渚社会的经济水平并不高,排除A;

材料反映文化的很多玉器上刻画有一种神人兽面纹,没有涉及阶级分化的信息,排除B;

“神”出现在传说中,不是真实历史人物,排除D。

故答案为:C。

本题考查原始农耕生活的知识。难度适中,理解题干信息,掌握原始农耕生活的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

4.B

5.D

据题干“宜侯大簋及其铭文”“周康王册封为宜侯,并赏赐土地、庶人”,结合所学可知,西周建立后,为稳定政治形势,巩固疆土,根据血缘关系、功劳大小,将宗亲和功臣分封到地方,授予管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证凤鸣朝阳王室对地方的控制,据此可知,宜侯大簋可以作为探究西周分封制的史料依据,故选D项。

商周时期,不锈钢冶炼技术高超,但材料铭文反映的是西周的分封制,排除A项。

材料铭文反映的是西周的分封制,并没有涉及祭祀典礼活动的内容,排除B项。

青铜器中“鼎、簋”是权力的象征,与材料分封诸侯信息不符合,排除C项。

故答案为:D。

本题考点是西周分封制,考查学生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力和史料实证的素养。

6.C

7.B

根据题干“河南省安阳的司母戊鼎”结合所学知识可知,商周时期,青铜铸造业发达,司母戊鼎是商周时期青铜器的典型代表。

A项商周时期青铜业发达,与战国的大变革无关,不符合题意;

B项商周的青铜文明是题干文物透露出的相关历史信息,符合题意;

C项春秋的大动荡在题干中没有体现,不符合题意;

D项司母戊鼎与原始居民生活无关,不符合题意;

故答案为B。

本题难度适中,考查商周的青铜文明,要求具备识记基础和分析能力。

8.A

9.C

10.B

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,李冰修剪都江堰是为了防洪、灌溉,这也是通常水利工程的作用,所以答案选择B。李冰不是为了造旅游景点,①明显错误。③说法错误,成都平原并不缺水。

故答案为B。

本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用都江堰的作用。本题难度适中。

11.A

12.B

根据所学可知,华佗死于建安13年(公元208年),而关羽中箭则是建安24年(公元219年),关羽中箭是在华佗死后;《三国演义》为了突出关羽的英雄气概才这样描述,这说明历史事实与文学作品有一定的区别,故①②④符合题意;故选B项。

《三国演义》是七分史实、三分虚构,③的说法太绝对,故不符合题意。故B符合题意,ACD均不符合题意。

故答案为:B。

本题主考查三国鼎立,试题难度不大,解题必须熟练记忆相关基础知识并准确解读材料信息,做到融会贯通、灵活运用,即可得出答案。

13.C

A. 国家产生与社会变革,不符合题意;

B. 统一多民族国家的建立与巩固 ,不符合题意;

C.依据题干信息,结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,长期政权分立,只有短暂的统一,这一时期,少数民族內迁,民族融合不断加强,故选项C符合题意;

D. 统一多民族国家的巩固与发展 ,不符合题意;

故答案为:C。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息即示意图,看懂示意图含义,再结合所学知识进行分析理解回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项回答。

14.B

依据题干信息,结合所学知识可知,三国两晋南北朝时期,统一是短暂的,大部分都处于政权的分立之中,这一时期,战乱不断,但是也使得民族融合不断加强,因此政权分立与民族交融是这一时期的阶段特征,故选项B符合题意;

A. 中国境内早期人类与文明的起源 ,从原始人类到文明起步,不符合题意;

C. 早期国家和社会变革 ,从夏商周到春秋战国时期,不符合题意;

D. 统一多民族国家的建立和巩固 , 统一多民族国家的建立和巩固是在秦汉时期,不符合题意;

故答案为:B。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,结合所学知识分析理解这一时期的阶段特征回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项回答。

15.A

据题干图片信息“洛阳白马寺”体现了东汉时期佛教的传入与交流,“日本和同开珎”反映唐朝时期中日经济文化交流,“泉州清净寺”反映了元朝时期中外宗教文化交流,“印尼爪哇岛三宝寺”反映了明朝时期中外友好交流,综上可知,题干中四幅图片体现的共同主题是中外交往交流,故选A项。

只有“洛阳白马寺”体现了佛教传播,排除B项。

四幅图片信息都体现中外交流,与民族交融无关,排除C项。

四幅图片信息都体现中外交流,不能反映国家统一的信息,排除D项。

故答案为:A。

本题主要知识考点是中外交流。本题主要考查学生对历史图片的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握中外交流的相关史实。

16.C

C:根据题干“1912年被中华民国临时政府确定为民国元年。杂志《革命》(第四期)发行时间(中华民国十四年十二月一日)”可知,1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国正式成立。1912加14减去1等于1925,因为1912年为民国1年,需要减去1,杂志《革命》(第四期)发行时间按公元纪年换算为1925年,C项符合题意;

A:1923年为民国十二年,计算错误,A项不符合题意;

B:1924年为民国十三年,计算错误,B项不符合题意;

D:1927年为民国十六年,计算错误,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题主要考查中华民国,考查学生的识记理解能力,解题关键是掌握相关的基础知识。

17.A

18.C

根据题干材料“按照西周时的规定,周天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,郑庄公却享用九鼎,以后一些诸侯竞相仿效”并结合所学知识可知,郑庄公作为诸侯,使用了超过自己等级的鼎,并引起诸侯的模仿,这说明王室的衰微、诸侯势力的崛起,C项正确;

材料涉及战争频繁的问题,排除A项;

鼎是身份的象征,超越品级使用鼎,是对王室地位的挑战,无法说明工艺的高超,排除B项;

材料没有体现“诸侯混战,郑国败落”,表明的是郑国实力的上升,排除D项。

故答案为:C。

本题考查学生获取材料信息,准确解读材料主旨的能力,识记春秋时期诸侯争霸的相关内容,认识西周礼乐制遭到破坏的表现,有助于培养学生的历史解释素养。

19.B

根据所学可知,“和谐”“友善”借鉴的是儒家主张“仁”、墨家主张“兼爱”,“法治”借鉴的是法家主张以“法”治国,这体现出,社会主义核心价值观植根于优秀的中华传统文化,故选B项。

社会主义核心价值观从春秋战国时期的思想中汲取营养,而还是照搬,排除A项;

材料是说传统文化对社会主义核心价值观的影响,不能体现现代中国建设的经验总结,排除C项。

材料是说传统文化对社会主义核心价值观的影响,不能体现是学习外国的产物,排除D项。

故答案为:B。

本题主要知识考点是百家争鸣。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握百家争鸣的相关史实。

20.B

结合所学知识可知,东汉蔡伦改进造纸术;唐末火药应用于军事,①④错误,ACD选项排除,B选项符合题意。

故答案为B。

本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对宋朝科技发展的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

21.道家:老子 无为而治

儒家:孔子 以德治国

儒家:孟子 仁政

法家:韩非 以法治国。

结合所学知识,老子是道家学派创始人,他认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然;世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的。老子善于从正反两方面思考问题。老子在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。根据所学知识可知,孔子是春秋时期鲁国的大思想家、大教育家,是儒家学派创的创始人。他的政治思想的核心思想是“仁”,他提出“仁者爱人”;孔子在政治上推崇西周的制度,主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意。他反对苛政,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。战国时期,儒家思想的代表人物是孟子,他主张实行“仁政”,要求统治者不要过分盘剥人民;还提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,认为取得民心才能得天下,并反对一切非正义的战争。法家主张君主治国要靠法令、权术和威势,以使臣民慑服。战国末期的韩非是法家的集大成者。他反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。

故答案为:

道家:老子,无为而治。

儒家:孔子,以德治国。

儒家:孟子,仁政。

法家:韩非,以法治国。

本题主要考查百家争鸣,考查考生对基础知识的记忆、迁移与运用能力。

22.《伤寒杂病论》;《齐民要术》;《兰亭集序》;《女史箴图》(或《洛神赋图》)

(1)东汉末年,张仲景收集了许多民间药方,写成了《伤寒杂病论》,全面阐述了中医理论和治病原则,他医术高明,医德高尚,后世尊称他为“医圣”。《伤寒杂病论》重点论述了人体感受风寒之邪而引起的一系列的病理变化以及如何辨别治疗的方法。该书总结了前人的医学之大成,并结合自己的临床经验,系统的阐述了多种外感疾病以及杂病的辨别和治疗,理法方药俱全,在中医发展史上具有划时代意义,为后世医学家奉为经典。

(2)北朝的贾思勰是我国历史上著名的农民学家,著有《齐民要术》,《齐民要术》是我国现存第一部完整的农业科学著作,在世界农学史上占有重要地位。

(3)东晋王羲之集书法之大成,代表作《兰亭序》有“天下第一行书”的美誉。王羲之被后人称为“书圣”。

(4)魏晋南北朝时期画家以东晋的顾恺之最为出色。代表作有《女史箴图》和《洛神赋

图》。

故答案为:(1)《伤寒杂病论》。

(2)《齐民要术》。

(3)《兰亭序》。

(4)《女史箴图》《洛神赋图》。

本题考查贾思勰、张仲景、王羲之、顾恺之。注意掌握相关基础知识。本题考查运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握贾思勰、张仲景、王羲之、顾恺之的成就。

23.(1)贡献:灭六国,统一全国,建立秦朝。制度:中央集权制度;地方制度:郡县制;根本原因:秦的暴政;启示:统治者应以德治国,关爱百姓,重视发展生产,轻徭薄赋;得民心者得天下,失民心者失天下等。

(2)社会问题:诸侯国势力强大;建议:接受主父偃“推恩”的建议;名称:五铢钱;措施:盐铁官营专卖。

(3)学派:儒家;举措:“罢黜百家,独尊儒术”,将儒家学说立为正统思想,兴办太学,培养儒学人才。

(4)变化:从生产力水平低下,人民贫穷落后到农业、商业、手工业都获得发展进步;原因:江南地区得到了开发。

(1)贡献:根据材料可知,“秦王扫六合”指的是秦王嬴政从公元前230年—公元前221年先后攻灭东方六国,完成了统一,建立了秦朝;制度:图二是秦朝为加强对全国的统治而创立的大一统的中央集权制度;地方行政制度:图片中的“郡”“县”是秦朝在地方上实行的郡县制的产物;根本原因:根据所学知识可知,秦朝的残暴统治激化了阶级矛盾,引发了农民起义,最终被推翻。说明了秦朝短暂而亡的根本原因是秦的暴政或秦朝的残暴统治;启示:秦朝因暴政而亡,从统治者的角度说,统治者应以德治国,关爱百姓,重视发展生产,轻徭薄赋;得民心者得天下,失民心者失天下等。

(2)社会问题:封国人口和辖郡远远超过中央人口和辖郡,说明了西汉初期诸侯国势力强大;建议:根据所学知识可知,汉武帝接受了主父偃的建议,颁布“推恩令”,将诸侯王的封地再次分封给其他子弟作为侯国,使诸侯王的封地和势力越来越小。名称:根据所学知识可知,汉武帝在“新货币的发行”上的措施是将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,所以,“新货币”指的是五铢钱。措施:根据所学知识可知,“盐、铁、酒的专利”指的是在各地设盐铁官,实行盐铁官营专卖。

(3)学派:根据所学知识可知,“经”指的是儒家的忠君守礼思想;措施:汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,将儒家学说立为正统思想,并在长安办太学,以发展儒学教育,培养儒学人才。

(4)变化:“饭稻羹鱼,或火耕而水耨…无积聚而多贫”说明江南地区生产力水平低下,人民比较贫困;“一岁或稔(成熟),则数郡忘饥。……盐杞梓之利充初八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”体现了南朝时期的江南农业产量高,商业和手工业都得到发展。所以,从《史记》到《宋书》的记载可知,江南经济从从生产力水平低下,人民贫穷落后到农业、商业、手工业都获得发展进步。原因:根据所学知识可知,《史记》中记载的江南没有得到开发,《宋书》中的江南得到了开发,因此发生了这样的变化。

故答案为:

(1)贡献:灭六国,统一全国,建立秦朝。制度:中央集权制度;地方制度:郡县制;根本原因:秦的暴政;启示:统治者应以德治国,关爱百姓,重视发展生产,轻徭薄赋;得民心者得天下,失民心者失天下等。

(2)社会问题:诸侯国势力强大;建议:接受主父偃“推恩”的建议;名称:五铢钱;措施:盐铁官营专卖。

(3)学派:儒家;举措:“罢黜百家,独尊儒术”,将儒家学说立为正统思想,兴办太学,培养儒学人才。

(4)变化:从生产力水平低下,人民贫穷落后到农业、商业、手工业都获得发展进步;原因:江南地区得到了开发。

(1)本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对秦朝相关知识的掌握。

(2)本题考查学生对材料的解读和分析能力,难度适中,考查学生对汉武帝大一统措施的认识。

(3)本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对儒家思想的认识。

(4)本题考查学生对材料的解读和分析能力,难度适中,考查学生对江南地区开发的认识。

历史开学检测试卷

一、单项选择(每小题1分,共20分)

1.郭沫若曾咏叹某遗址为“彩陶形制美,画纹亦多殊。或则呈人面,或则呈双鱼。农耕既普及,人群已聚居。……奈何遗址中,独不见文书。”其咏叹的遗址是( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

2.“它的规模从表面上看远不如长城宏大,却注定要稳稳当当地造福千年。”由于它的修建,成都平原成为富饶的“天府之国”。“它”指的是( )

A.都江堰 B.黄河 C.灵渠 D.郑国渠

3.良渚文化的很多玉器上刻画有一种神人兽面纹,其主体由天空中飞翔的神兽和骑在神兽身上的羽冠神人形象组成,从中反映了( )

A.良渚社会的经济发展水平较高 B.当时已经出现了阶级分化

C.良渚人有相对统一的崇拜对象 D.五千多年前我国有神出现

4.某校举办先秦历史专题手抄报比赛,一位同学搜集了以下四幅图片。这四幅图片反映的共同主题是( )

A.青铜铸造工艺的高超 B.夏商周时期的科技与文化

C.石器时代的风貌 D.文字演变的历程

5.一位同学推测下面宜侯大簋(cè guǐ)的出现不早于西周时期。以下可作为依据的是( )

宜侯大簋及其铭文

A.工匠掌握青铜冶炼技术 B.铭文涉及祭祀典礼活动

C.青铜器是国家权力象征 D.西周时期实行分封制度

6.关于胡亥继位的两则史料。对此解读合理的是( )

出处 记载

《史记》 秦始皇本意是传位给扶苏,但赵高更换了遗诏,最终由胡亥继位。

《北京大学藏西汉竹书》 大臣李斯建议由胡亥继位

A.《史记》为官方正史,其解读更具有权威性

B.北大竹简为实物史料,其解读更具有权威性

C.孤证不立,需获得更多史料来确定历史事实

D.运用不同来源史料,可得出准确的历史结论

7.文物是鲜活的历史。出土于河南省安阳的司母戊鼎,该文物透露出的相关历史信息是( )

A.战国的大变革 B.商周的青铜文明

C.春秋的大动荡 D.原始居民的生活

8.如图可知,秦朝( )

A.徭役十分繁重 B.赋税非常沉重

C.妇女人口过多 D.人口结构复杂

9.若给下列内容归纳单元主题,最适合的是( )

第9课 秦统一中国 第10课 秦末农民大起义 第11课 西汉建立和“文景之治” 第12课 汉武帝巩固大一统王朝 第13课 东汉的兴衰 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 第15课 两汉的科技和文化

A.中国境内早期人类与文明的起源

B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固

D.政权分立与民族交融

10.李冰修建都江堰主要是为了( )

①造旅游景点 ②防洪 ③给缺水的成都平原供水 ④灌溉

A.①③ B.②④ C.①② D.③④

11.据《东观汉记》记载:公元2世纪初,蔡伦曾得到当时汉和帝的称赞,因为他( )

A.改进造纸术 B.出使西域归来

C.完成历史巨著《史记》 D.创立佛教

12.小说《三国演义》讲述了“刮骨疗伤”的故事:关羽被一枝带毒的冷箭射中右臂,神医华佗为他用刀刮骨去毒。史书《三国志关羽传》中记载:“羽尝为流矢所中,贯其左臂”。小明同学进一步查阅史料发现:华佗死于建安13年(公元208年),而关羽中箭则是建安24年(公元219年)。这说明了

①关羽中箭是在华佗死后 ②历史事实与文学作品有一定的区别

③《三国演义》的内容都是凭空杜撰的 ④文学作品是为了突出关羽的英雄气概

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

13.下面的朝代示意图反映的时代特征是( )

A.国家产生与社会变革 B.统一多民族国家的建立与巩固

C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的巩固与发展

14.关注历史教材的课目标题,可以准确地把握历史阶段特征。下表教材目录横线处应 填( )

第四单元 三国两晋南北朝时期:____ 第16课 三国鼎立 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 第19课 北魏政治和北方民族大交融

A.中国境内早期人类与文明的起源

B.政权分立与民族交融

C.早期国家和社会变革

D.统一多民族国家的建立和巩固

15.某校历史兴趣小组要举行图片展,请根据他们收集到的下列图片的共性,帮他们选择一个合适的主题( )

A.对外交流 B.佛教传播 C.民族交融 D.国家统一

16.1912年被中华民国临时政府确定为民国元年。杂志《革命》(第四期)发行时间(中华民国十四年十二月一日)按公元纪年换算为( )

A.1923年 B.1924年 C.1925年 D.1927年

17.下图是我国古代朝代更替示意图的片段,可知此时期的特点是

A.政权分立 B.民族冲突 C.繁荣开放 D.闭关自守

18.按照西周时的规定,周天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,郑庄公却享用九鼎,以后一些诸侯竞相仿效。这种情况反映出春秋时期( )

A.战争频繁,连绵不断 B.青铜器的制作,工艺高超

C.周王室衰微,诸侯势力崛起 D.诸侯混战中,郑国败落

19.我国古代儒家主张“仁”,墨家主张“兼爱”,法家主张以“法”治国;社会主义核心价值观中有“和谐”“友善”“法治”等内容。这表明社会主义核心价值观( )

A.照搬了春秋战国时期的思想 B.植根于优秀的中华传统文化

C.是现代中国建设的经验总结 D.是学习外国的产物

20.中国古代的科学技术灿烂辉煌,曾经长期领先于世界。英国著名学者李约瑟说:“每当人们在中国文献中查找任何一个具体的科技史料时,往往会发现它的主要焦点就在宋代。”以下能支持这一观点的史实是( )

①蔡伦改进造纸术

②指南针开始应用于航海

③毕昇发明活字印刷术

④火药开始应用于军事

A.①③④ B.②③ C.②④ D.②③④

二、列举题:(共8分)

21.列举道家、儒家、法家的代表人物及其治国思想

22.请写出下列人物的代表作品。

张仲景 贾思勰

王羲之 顾恺之

三、材料解析(共22分)

23.政治制度和经济发展是人类文明的标志之一,阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:下面是西汉初期中央和封国力量对比示意图。

汉武帝在开发利用资源方面最重要的还是新经济政策的实施,包括……新货币的发行盐、铁、酒的专利等,这套新经济政策的设计者是桑弘羊、孔仅等。

——摘编自傳乐咸《中国通史》

材料三:

材料四:楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨…无积聚而多贫。

——《史记·货殖列传》

材料五:江南之为国盛矣……地广野丰,民勒本业,一岁或稔(成熟),则数郡忘饥。……盐杞梓之利充初八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)材料二中图一的李白诗中所述的是秦王的什么历史贡献?根据材料图中的图二并结合所学知识,写出为了巩固统一,秦始皇在政治上创立的重要制度。为加强对地方的管理,他又推行了什么地方行政制度?显赫一时的秦王朝在历史的长河里仅存在了短短的15年,它短暂而亡的根本原因是什么 给予我们后人什么样的启示?

(2)依据材料二,分析西汉前期存在的社会问题。并结合所学知识指出汉武帝为解决此问题采纳谁的何种建议?依据材料三文字内容并结合所学知识,指出“新货币”的名称及“盐、铁、酒的专利”所指的措施。

(3)《汉代讲经图》中“经”主要是哪一学派的思想?结合所学知识,写出汉武帝在思想方面的重大举措。

(4)对比材料五和六,江南经济状况发生了怎样的变化?结合所学知识,分析生这一变化的原因。

答案解析部分

1.D

根据题意可知半坡人是我国黄河流域农耕时代的代表,他们主要种植农作物是粟,为适应北方寒冷、干燥的环境,他们居住在半穴式房屋里,会烧制彩陶,人面鱼纹彩套是其代表作品,D选项正确;

元谋人、北京人还没有彩陶文化,排除AB选项;

河姆渡人种植水稻,不符合题意,排除C项。

故答案为:D。

本题主要考察学生会区分中国境内的早期人类文明生活方式.

2.A

3.C

根据材料“良渚文化的很多玉器上刻画有一种神人兽面纹”和所学可知,浙江良渚文化遗址出土的玉器上的神人兽面纹,是良渚先民“天人合一”观念的体现,这个图案代表着良渚人征服大自然的愿望,是良渚人不断发展进步的精神支柱,说明当时良渚可能有统一的崇拜对象,C符合题意;

受制于生产力水平,当时良渚社会的经济水平并不高,排除A;

材料反映文化的很多玉器上刻画有一种神人兽面纹,没有涉及阶级分化的信息,排除B;

“神”出现在传说中,不是真实历史人物,排除D。

故答案为:C。

本题考查原始农耕生活的知识。难度适中,理解题干信息,掌握原始农耕生活的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

4.B

5.D

据题干“宜侯大簋及其铭文”“周康王册封为宜侯,并赏赐土地、庶人”,结合所学可知,西周建立后,为稳定政治形势,巩固疆土,根据血缘关系、功劳大小,将宗亲和功臣分封到地方,授予管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证凤鸣朝阳王室对地方的控制,据此可知,宜侯大簋可以作为探究西周分封制的史料依据,故选D项。

商周时期,不锈钢冶炼技术高超,但材料铭文反映的是西周的分封制,排除A项。

材料铭文反映的是西周的分封制,并没有涉及祭祀典礼活动的内容,排除B项。

青铜器中“鼎、簋”是权力的象征,与材料分封诸侯信息不符合,排除C项。

故答案为:D。

本题考点是西周分封制,考查学生获取和解读历史信息、分析历史问题的能力和史料实证的素养。

6.C

7.B

根据题干“河南省安阳的司母戊鼎”结合所学知识可知,商周时期,青铜铸造业发达,司母戊鼎是商周时期青铜器的典型代表。

A项商周时期青铜业发达,与战国的大变革无关,不符合题意;

B项商周的青铜文明是题干文物透露出的相关历史信息,符合题意;

C项春秋的大动荡在题干中没有体现,不符合题意;

D项司母戊鼎与原始居民生活无关,不符合题意;

故答案为B。

本题难度适中,考查商周的青铜文明,要求具备识记基础和分析能力。

8.A

9.C

10.B

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,李冰修剪都江堰是为了防洪、灌溉,这也是通常水利工程的作用,所以答案选择B。李冰不是为了造旅游景点,①明显错误。③说法错误,成都平原并不缺水。

故答案为B。

本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用都江堰的作用。本题难度适中。

11.A

12.B

根据所学可知,华佗死于建安13年(公元208年),而关羽中箭则是建安24年(公元219年),关羽中箭是在华佗死后;《三国演义》为了突出关羽的英雄气概才这样描述,这说明历史事实与文学作品有一定的区别,故①②④符合题意;故选B项。

《三国演义》是七分史实、三分虚构,③的说法太绝对,故不符合题意。故B符合题意,ACD均不符合题意。

故答案为:B。

本题主考查三国鼎立,试题难度不大,解题必须熟练记忆相关基础知识并准确解读材料信息,做到融会贯通、灵活运用,即可得出答案。

13.C

A. 国家产生与社会变革,不符合题意;

B. 统一多民族国家的建立与巩固 ,不符合题意;

C.依据题干信息,结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,长期政权分立,只有短暂的统一,这一时期,少数民族內迁,民族融合不断加强,故选项C符合题意;

D. 统一多民族国家的巩固与发展 ,不符合题意;

故答案为:C。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息即示意图,看懂示意图含义,再结合所学知识进行分析理解回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项回答。

14.B

依据题干信息,结合所学知识可知,三国两晋南北朝时期,统一是短暂的,大部分都处于政权的分立之中,这一时期,战乱不断,但是也使得民族融合不断加强,因此政权分立与民族交融是这一时期的阶段特征,故选项B符合题意;

A. 中国境内早期人类与文明的起源 ,从原始人类到文明起步,不符合题意;

C. 早期国家和社会变革 ,从夏商周到春秋战国时期,不符合题意;

D. 统一多民族国家的建立和巩固 , 统一多民族国家的建立和巩固是在秦汉时期,不符合题意;

故答案为:B。

本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,结合所学知识分析理解这一时期的阶段特征回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项回答。

15.A

据题干图片信息“洛阳白马寺”体现了东汉时期佛教的传入与交流,“日本和同开珎”反映唐朝时期中日经济文化交流,“泉州清净寺”反映了元朝时期中外宗教文化交流,“印尼爪哇岛三宝寺”反映了明朝时期中外友好交流,综上可知,题干中四幅图片体现的共同主题是中外交往交流,故选A项。

只有“洛阳白马寺”体现了佛教传播,排除B项。

四幅图片信息都体现中外交流,与民族交融无关,排除C项。

四幅图片信息都体现中外交流,不能反映国家统一的信息,排除D项。

故答案为:A。

本题主要知识考点是中外交流。本题主要考查学生对历史图片的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握中外交流的相关史实。

16.C

C:根据题干“1912年被中华民国临时政府确定为民国元年。杂志《革命》(第四期)发行时间(中华民国十四年十二月一日)”可知,1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国正式成立。1912加14减去1等于1925,因为1912年为民国1年,需要减去1,杂志《革命》(第四期)发行时间按公元纪年换算为1925年,C项符合题意;

A:1923年为民国十二年,计算错误,A项不符合题意;

B:1924年为民国十三年,计算错误,B项不符合题意;

D:1927年为民国十六年,计算错误,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题主要考查中华民国,考查学生的识记理解能力,解题关键是掌握相关的基础知识。

17.A

18.C

根据题干材料“按照西周时的规定,周天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,郑庄公却享用九鼎,以后一些诸侯竞相仿效”并结合所学知识可知,郑庄公作为诸侯,使用了超过自己等级的鼎,并引起诸侯的模仿,这说明王室的衰微、诸侯势力的崛起,C项正确;

材料涉及战争频繁的问题,排除A项;

鼎是身份的象征,超越品级使用鼎,是对王室地位的挑战,无法说明工艺的高超,排除B项;

材料没有体现“诸侯混战,郑国败落”,表明的是郑国实力的上升,排除D项。

故答案为:C。

本题考查学生获取材料信息,准确解读材料主旨的能力,识记春秋时期诸侯争霸的相关内容,认识西周礼乐制遭到破坏的表现,有助于培养学生的历史解释素养。

19.B

根据所学可知,“和谐”“友善”借鉴的是儒家主张“仁”、墨家主张“兼爱”,“法治”借鉴的是法家主张以“法”治国,这体现出,社会主义核心价值观植根于优秀的中华传统文化,故选B项。

社会主义核心价值观从春秋战国时期的思想中汲取营养,而还是照搬,排除A项;

材料是说传统文化对社会主义核心价值观的影响,不能体现现代中国建设的经验总结,排除C项。

材料是说传统文化对社会主义核心价值观的影响,不能体现是学习外国的产物,排除D项。

故答案为:B。

本题主要知识考点是百家争鸣。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握百家争鸣的相关史实。

20.B

结合所学知识可知,东汉蔡伦改进造纸术;唐末火药应用于军事,①④错误,ACD选项排除,B选项符合题意。

故答案为B。

本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对宋朝科技发展的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。

21.道家:老子 无为而治

儒家:孔子 以德治国

儒家:孟子 仁政

法家:韩非 以法治国。

结合所学知识,老子是道家学派创始人,他认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然;世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的。老子善于从正反两方面思考问题。老子在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。根据所学知识可知,孔子是春秋时期鲁国的大思想家、大教育家,是儒家学派创的创始人。他的政治思想的核心思想是“仁”,他提出“仁者爱人”;孔子在政治上推崇西周的制度,主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意。他反对苛政,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。战国时期,儒家思想的代表人物是孟子,他主张实行“仁政”,要求统治者不要过分盘剥人民;还提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,认为取得民心才能得天下,并反对一切非正义的战争。法家主张君主治国要靠法令、权术和威势,以使臣民慑服。战国末期的韩非是法家的集大成者。他反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。

故答案为:

道家:老子,无为而治。

儒家:孔子,以德治国。

儒家:孟子,仁政。

法家:韩非,以法治国。

本题主要考查百家争鸣,考查考生对基础知识的记忆、迁移与运用能力。

22.《伤寒杂病论》;《齐民要术》;《兰亭集序》;《女史箴图》(或《洛神赋图》)

(1)东汉末年,张仲景收集了许多民间药方,写成了《伤寒杂病论》,全面阐述了中医理论和治病原则,他医术高明,医德高尚,后世尊称他为“医圣”。《伤寒杂病论》重点论述了人体感受风寒之邪而引起的一系列的病理变化以及如何辨别治疗的方法。该书总结了前人的医学之大成,并结合自己的临床经验,系统的阐述了多种外感疾病以及杂病的辨别和治疗,理法方药俱全,在中医发展史上具有划时代意义,为后世医学家奉为经典。

(2)北朝的贾思勰是我国历史上著名的农民学家,著有《齐民要术》,《齐民要术》是我国现存第一部完整的农业科学著作,在世界农学史上占有重要地位。

(3)东晋王羲之集书法之大成,代表作《兰亭序》有“天下第一行书”的美誉。王羲之被后人称为“书圣”。

(4)魏晋南北朝时期画家以东晋的顾恺之最为出色。代表作有《女史箴图》和《洛神赋

图》。

故答案为:(1)《伤寒杂病论》。

(2)《齐民要术》。

(3)《兰亭序》。

(4)《女史箴图》《洛神赋图》。

本题考查贾思勰、张仲景、王羲之、顾恺之。注意掌握相关基础知识。本题考查运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握贾思勰、张仲景、王羲之、顾恺之的成就。

23.(1)贡献:灭六国,统一全国,建立秦朝。制度:中央集权制度;地方制度:郡县制;根本原因:秦的暴政;启示:统治者应以德治国,关爱百姓,重视发展生产,轻徭薄赋;得民心者得天下,失民心者失天下等。

(2)社会问题:诸侯国势力强大;建议:接受主父偃“推恩”的建议;名称:五铢钱;措施:盐铁官营专卖。

(3)学派:儒家;举措:“罢黜百家,独尊儒术”,将儒家学说立为正统思想,兴办太学,培养儒学人才。

(4)变化:从生产力水平低下,人民贫穷落后到农业、商业、手工业都获得发展进步;原因:江南地区得到了开发。

(1)贡献:根据材料可知,“秦王扫六合”指的是秦王嬴政从公元前230年—公元前221年先后攻灭东方六国,完成了统一,建立了秦朝;制度:图二是秦朝为加强对全国的统治而创立的大一统的中央集权制度;地方行政制度:图片中的“郡”“县”是秦朝在地方上实行的郡县制的产物;根本原因:根据所学知识可知,秦朝的残暴统治激化了阶级矛盾,引发了农民起义,最终被推翻。说明了秦朝短暂而亡的根本原因是秦的暴政或秦朝的残暴统治;启示:秦朝因暴政而亡,从统治者的角度说,统治者应以德治国,关爱百姓,重视发展生产,轻徭薄赋;得民心者得天下,失民心者失天下等。

(2)社会问题:封国人口和辖郡远远超过中央人口和辖郡,说明了西汉初期诸侯国势力强大;建议:根据所学知识可知,汉武帝接受了主父偃的建议,颁布“推恩令”,将诸侯王的封地再次分封给其他子弟作为侯国,使诸侯王的封地和势力越来越小。名称:根据所学知识可知,汉武帝在“新货币的发行”上的措施是将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,所以,“新货币”指的是五铢钱。措施:根据所学知识可知,“盐、铁、酒的专利”指的是在各地设盐铁官,实行盐铁官营专卖。

(3)学派:根据所学知识可知,“经”指的是儒家的忠君守礼思想;措施:汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,将儒家学说立为正统思想,并在长安办太学,以发展儒学教育,培养儒学人才。

(4)变化:“饭稻羹鱼,或火耕而水耨…无积聚而多贫”说明江南地区生产力水平低下,人民比较贫困;“一岁或稔(成熟),则数郡忘饥。……盐杞梓之利充初八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”体现了南朝时期的江南农业产量高,商业和手工业都得到发展。所以,从《史记》到《宋书》的记载可知,江南经济从从生产力水平低下,人民贫穷落后到农业、商业、手工业都获得发展进步。原因:根据所学知识可知,《史记》中记载的江南没有得到开发,《宋书》中的江南得到了开发,因此发生了这样的变化。

故答案为:

(1)贡献:灭六国,统一全国,建立秦朝。制度:中央集权制度;地方制度:郡县制;根本原因:秦的暴政;启示:统治者应以德治国,关爱百姓,重视发展生产,轻徭薄赋;得民心者得天下,失民心者失天下等。

(2)社会问题:诸侯国势力强大;建议:接受主父偃“推恩”的建议;名称:五铢钱;措施:盐铁官营专卖。

(3)学派:儒家;举措:“罢黜百家,独尊儒术”,将儒家学说立为正统思想,兴办太学,培养儒学人才。

(4)变化:从生产力水平低下,人民贫穷落后到农业、商业、手工业都获得发展进步;原因:江南地区得到了开发。

(1)本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对秦朝相关知识的掌握。

(2)本题考查学生对材料的解读和分析能力,难度适中,考查学生对汉武帝大一统措施的认识。

(3)本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对儒家思想的认识。

(4)本题考查学生对材料的解读和分析能力,难度适中,考查学生对江南地区开发的认识。

同课章节目录