湖北省襄阳市襄州区2024-2025学年七年级下学期历史开学考试试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省襄阳市襄州区2024-2025学年七年级下学期历史开学考试试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-14 22:33:34 | ||

图片预览

文档简介

湖北省襄阳市襄州区2024-2025学年七年级下学期

历史开学考试试卷

一、选择题(15分)

1.下面关于远古传说的说法,正确的是( )

①存在虚构成分 ②具有一定的现实基础

③蕴含着一定的历史信息 ④是在文字发明以前人们口耳相传的

A.①④ B.②③ C.②③④ D.①②③④

2.天文学与数学是两个关系密切的学术领域,在上述两个领域都取得突出成就的是( )

A.张仲景 B.吴道子 C.王羲之 D.祖冲之

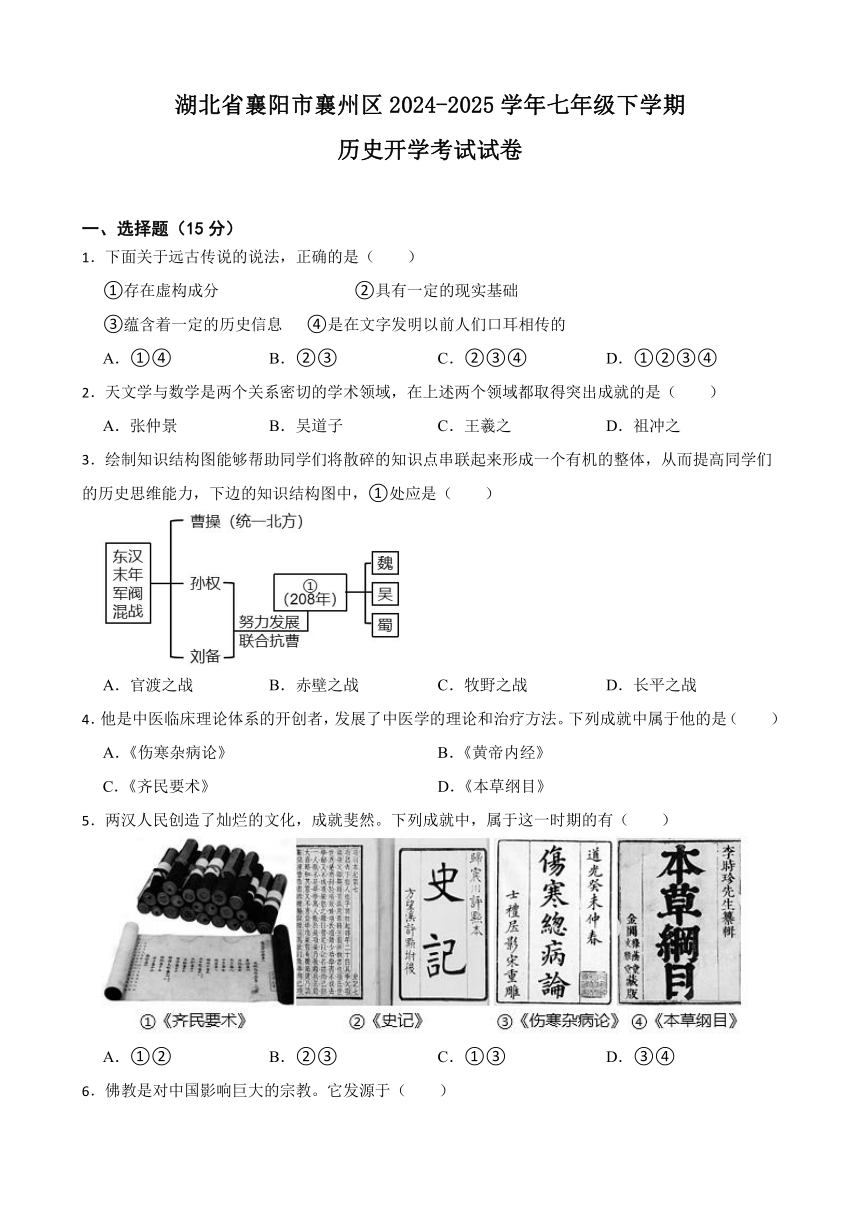

3.绘制知识结构图能够帮助同学们将散碎的知识点串联起来形成一个有机的整体,从而提高同学们的历史思维能力,下边的知识结构图中,①处应是( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.牧野之战 D.长平之战

4.他是中医临床理论体系的开创者,发展了中医学的理论和治疗方法。下列成就中属于他的是( )

A.《伤寒杂病论》 B.《黄帝内经》

C.《齐民要术》 D.《本草纲目》

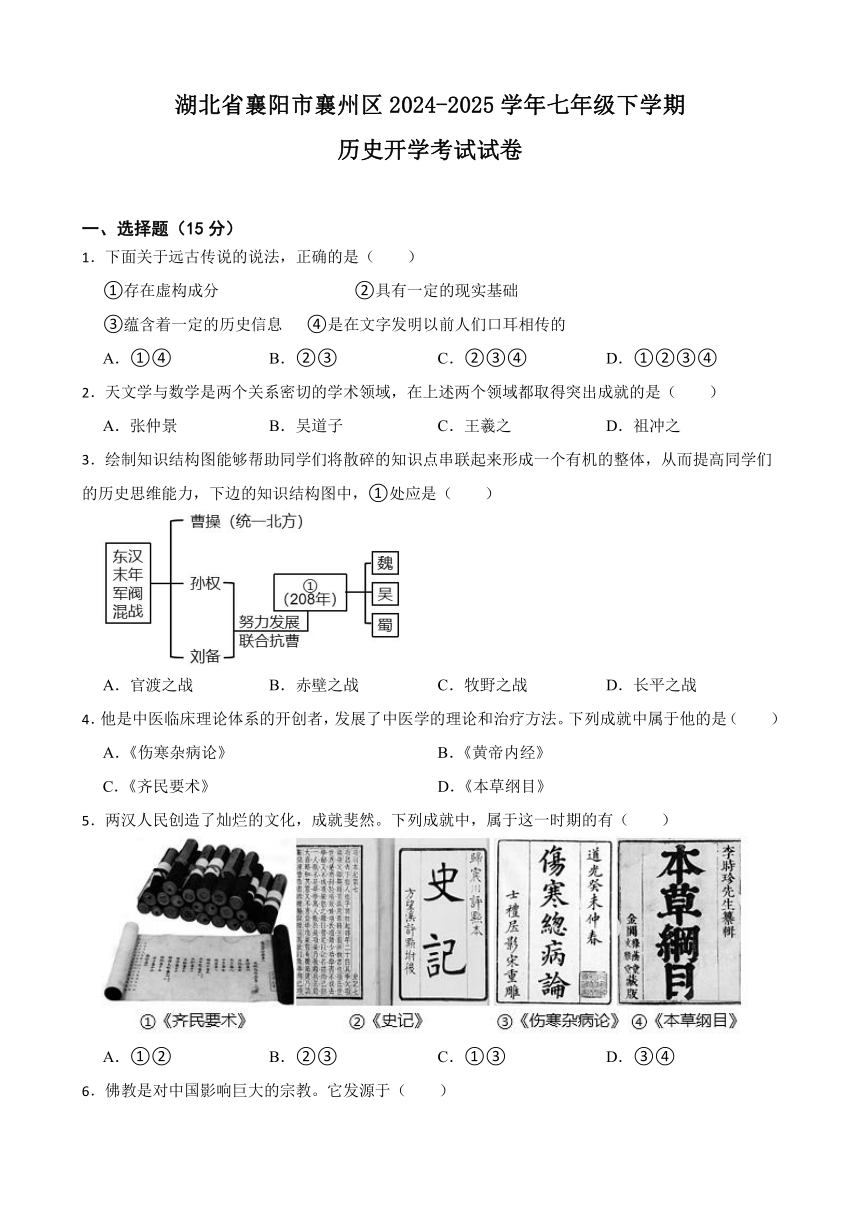

5.两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。下列成就中,属于这一时期的有( )

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

6.佛教是对中国影响巨大的宗教。它发源于( )

A.古埃及 B.古巴比伦 C.古印度 D.中国东汉

7.我国是世界上最早种植粟的国家,半坡遗址成堆粟米的发现便是证据之一。半坡原始居民生活在

A.珠江流域 B.长江流域 C.黄河流域 D.黑龙江流域

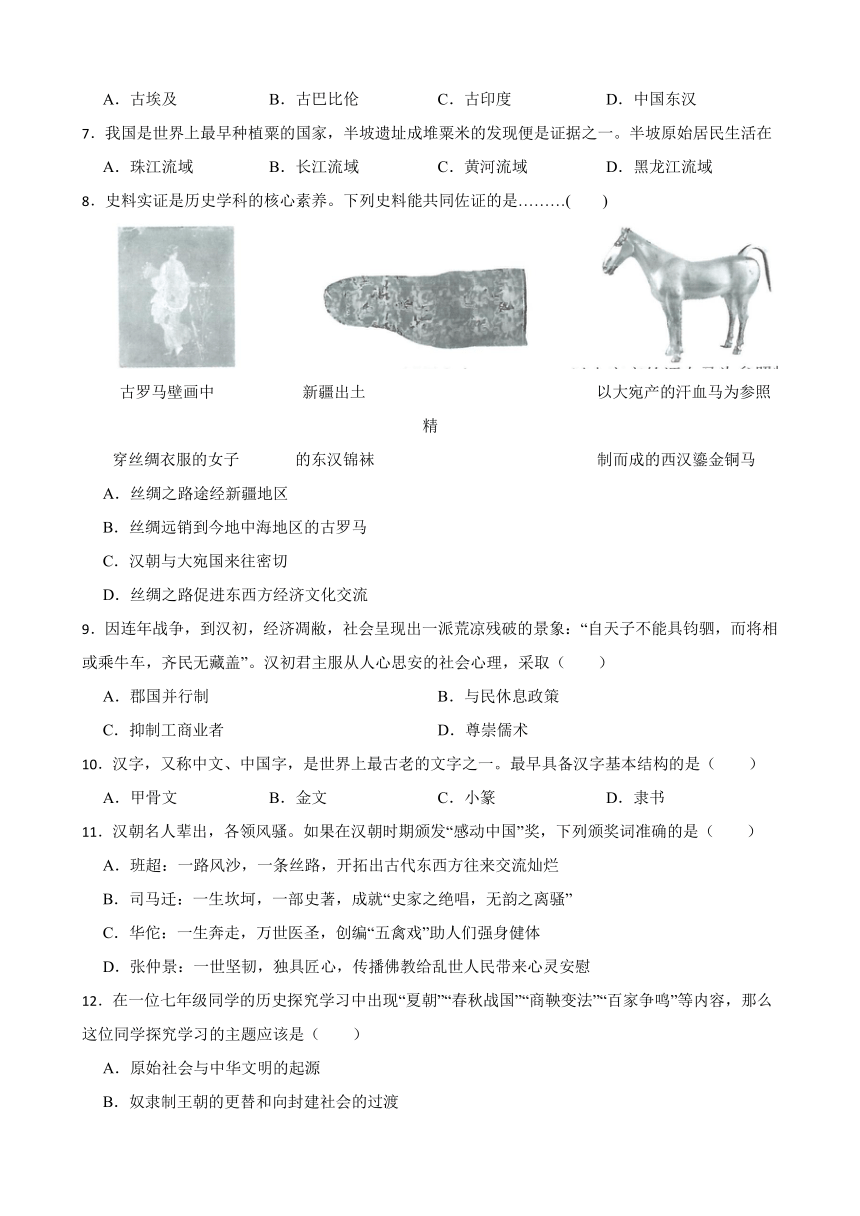

8.史料实证是历史学科的核心素养。下列史料能共同佐证的是………( )

古罗马壁画中 新疆出土 以大宛产的汗血马为参照精

穿丝绸衣服的女子 的东汉锦袜 制而成的西汉鎏金铜马

A.丝绸之路途经新疆地区

B.丝绸远销到今地中海地区的古罗马

C.汉朝与大宛国来往密切

D.丝绸之路促进东西方经济文化交流

9.因连年战争,到汉初,经济凋敝,社会呈现出一派荒凉残破的景象:“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖”。汉初君主服从人心思安的社会心理,采取( )

A.郡国并行制 B.与民休息政策

C.抑制工商业者 D.尊崇儒术

10.汉字,又称中文、中国字,是世界上最古老的文字之一。最早具备汉字基本结构的是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

11.汉朝名人辈出,各领风骚。如果在汉朝时期颁发“感动中国”奖,下列颁奖词准确的是( )

A.班超:一路风沙,一条丝路,开拓出古代东西方往来交流灿烂

B.司马迁:一生坎坷,一部史著,成就“史家之绝唱,无韵之离骚”

C.华佗:一生奔走,万世医圣,创编“五禽戏”助人们强身健体

D.张仲景:一世坚韧,独具匠心,传播佛教给乱世人民带来心灵安慰

12.在一位七年级同学的历史探究学习中出现“夏朝”“春秋战国”“商鞅变法”“百家争鸣”等内容,那么这位同学探究学习的主题应该是( )

A.原始社会与中华文明的起源

B.奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

C.统一多民族封建国家的建立和巩固

D.政权分立与民族交融

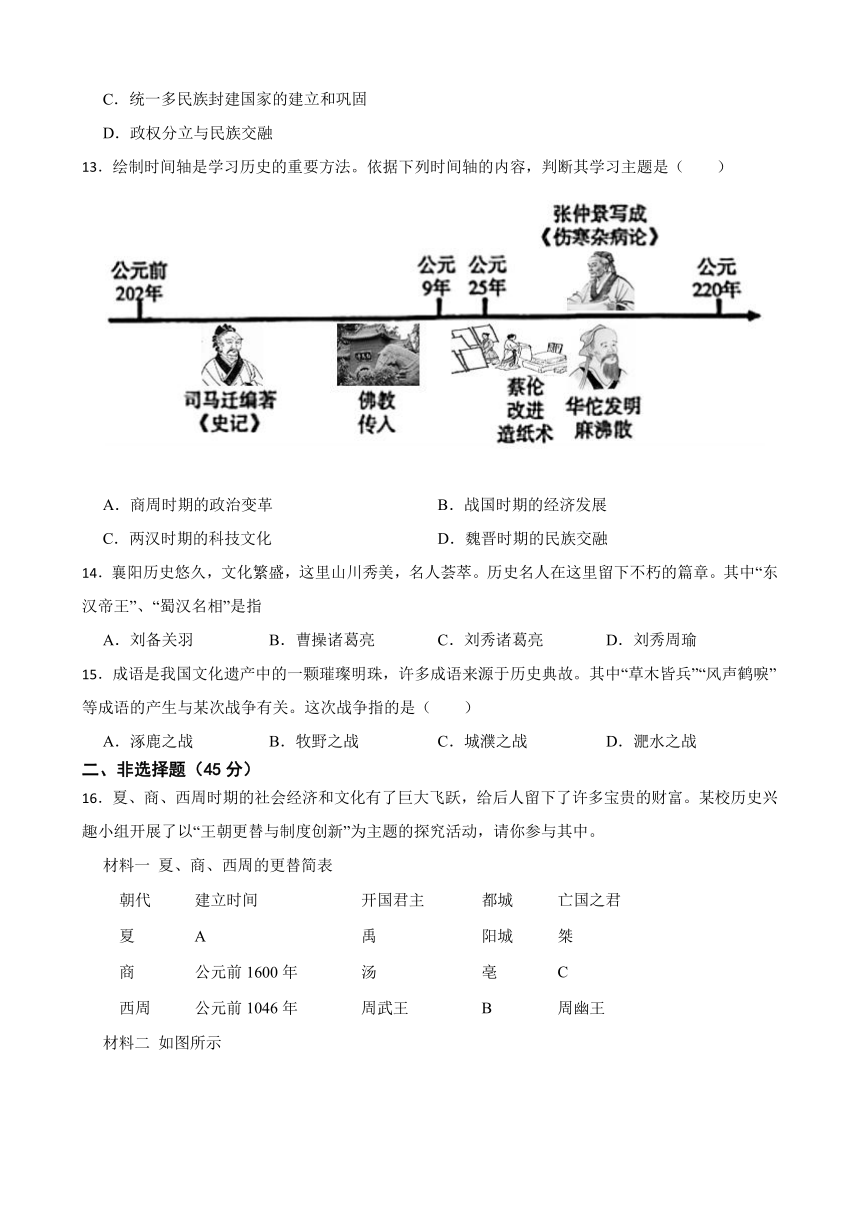

13.绘制时间轴是学习历史的重要方法。依据下列时间轴的内容,判断其学习主题是( )

A.商周时期的政治变革 B.战国时期的经济发展

C.两汉时期的科技文化 D.魏晋时期的民族交融

14.襄阳历史悠久,文化繁盛,这里山川秀美,名人荟萃。历史名人在这里留下不朽的篇章。其中“东汉帝王”、“蜀汉名相”是指

A.刘备关羽 B.曹操诸葛亮 C.刘秀诸葛亮 D.刘秀周瑜

15.成语是我国文化遗产中的一颗璀璨明珠,许多成语来源于历史典故。其中“草木皆兵”“风声鹤唳”等成语的产生与某次战争有关。这次战争指的是( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.城濮之战 D.淝水之战

二、非选择题(45分)

16.夏、商、西周时期的社会经济和文化有了巨大飞跃,给后人留下了许多宝贵的财富。某校历史兴趣小组开展了以“王朝更替与制度创新”为主题的探究活动,请你参与其中。

材料一 夏、商、西周的更替简表

朝代 建立时间 开国君主 都城 亡国之君

夏 A 禹 阳城 桀

商 公元前1600年 汤 亳 C

西周 公元前1046年 周武王 B 周幽王

材料二 如图所示

材料三 周天子把土地和平民、奴隶分封给亲属、功臣等,建立起一个个统治据点,形成对全国的控制网络。

材料四

(1)结合材料一和材料二在A、B、C、D、E处填写相关的内容。

(2)材料三反映的是西周的什么制度?这一制度在当时起了什么作用?

(3)根据材料四中的三幅图片,总结出夏、商、西周最终走向衰亡的共同原因。

(4)从夏、商、西周的兴衰和更替史中,你有何感悟?

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

材料二 王初并天下,自以为德兼三皇,功过五帝,乃更号曰“皇帝”,命为制,令为诏……

材料三

(1)秦王完成“扫六合”是在何时 “诸侯尽西来”后“秦王”建立起什么样的政治制度

(2)材料二中的“王”是谁 他改称号的意图是什么

(3)材料三反映了“王”采取的哪些文化、经济措施

(4)写出与“王”有关的两项留存后世的宏伟工程。

(5)结合材料二、材料三实行的确立中央集权和巩固统一的措施,写出这些措施对中国历史有何影响。

18.在中国古代历史上,秦始皇、汉武帝等一批杰出的帝王在各自的朝代都曾经作出巨大的贡献。对此,某校七年级(3)班的同学进行了相关问题的探究,请你也参加进来吧。

【探帝王评述】

评述一:秦始皇是第一个把中国统一起来的人物。不但政治上统一中国,而且统一了中国的······有些制度后来一直沿用下来。

评述二:汉武帝是我国历史上又一位很有作为的空帝。他在位时,采取了一系列措施,加强中央集权,使西汉出现了“大一统”的局面。

【比帝王不同】

(1)请结合所学知识,分析评述一中的“----”处应该填写的内容。

(2)结合所学知识,说明汉武帝“大一统”的表现和原因

(3)比较是我们学习历史最常见的一种方法,结合图片及所学知识,试比较秦始皇和汉武帝对待儒家的不同态度。

(4)请用一句话对秦始皇和汉武帝作一个评价。

19.阅读材料,完成下列要求。

我国古代民族关系有战有和,和是民族关系发展的主流。

材料一:派兵征服越族地区,在那里设置桂林、南海、象等数郡,迁徙中原50万人,到那里戍守,和越人杂居……又派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。

材料二:西汉政府与少数民族的关系。

汉朝政府直接任免西域都护以及专理西域屯田事务的戊己尉等高级官员,册封当地首领,颁发印绶,让其管理地方日常事务。

材料三:魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。它们向汉族人民学习农业技艺,逐渐由原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。

(1)材料一所述是哪个朝代对少数民族采取的统治措施 这些措施的根本目的是什么

(2)据材料二,概括西汉时期处理民族关系的主要方式。并结合所学知识,写出“西域都护”设立的意义。

(3)材料三反映了魏晋南北朝时期哪一历史特点 结合所学知识,说说这一特点对中华民族发展的意义。

答案解析部分

1.D

2.D

3.B

据题干“东汉末年军阀混战”知识结构图可知,①对应208年,结合所学可知,208年,孙权和刘备“联合攻曹”的历史事件是赤壁之战,曹操南下准备消灭南方割据势力,孙权和刘备联合抗曹,孙刘联军在赤壁之战中打败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础,故选B项。

官渡之战发生在200年,是曹操与袁绍之间的战役,排除A项;

牧野之战发生在公元前1046年,排除C项;

长平之战是战国时期秦国与赵国之间的战役,排除D项。

故答案为:B。

本题主要知识考点是赤壁之战。本题主要考查学生对知识结构图的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握三国鼎立的相关史实。

4.A

5.B

6.C

A:古埃及与题干无关,A项不符合题意;

B:古巴比伦与题干无关,B项不符合题意;

C:根据所学可知,佛教起源于古印度,在西汉末年传入我国中原地区,C项符合题意;

D:中国东汉与题干无关,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题主要考查佛教的相关知识,考查学生对历史知识的灵活运用能力,难度不大。

7.C

C:根据所学可知,半坡原始居民距今约五六千年,生活在今陕西西安一带,属于黄河流域,他们的主要粮食作物是粟,C项符合题意;

A:珠江流域与题干无关,A项不符合题意;

B:长江流域与题干无关,B项不符合题意;

D:黑龙江流域与题干无关,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题考查半坡原始居民,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

8.D

首先,我们来看“新疆出土以大宛产的汗血马为参照精心制成的西汉鎏金铜马”,这表明在新疆地区出现了与大宛有关的物品,说明丝绸之路经过了新疆地区。接着,“古罗马壁画中穿着丝绸衣服的女子的东汉锦袜”,这显示了东汉的丝绸制品出现在古罗马,体现了丝绸通过丝绸之路传播到了古罗马。综合这两则史料,能共同佐证的是丝绸之路促进东西方经济文化交流。新疆出土的相关物品以及古罗马出现的中国丝绸制品,反映了东西方之间的物品交流,这是经济交流的体现;而不同地区的文化元素通过丝绸之路得以传播,这又是文化交流的表现。D正确;

丝绸之路途经新疆地区,只能印证部分内容,不能涵盖所有内容,A错误;

丝绸远销欧洲和北非,B错误;

汉朝与大宛国来往密切,只能印证部分内容,不能涵盖所有内容,C错。

故答案为:D。

本题考点是丝绸之路。解题方法:结合所学分析三幅图片信息,然后找出共同点即可得出答案。

9.B

10.A

11.B

12.B

结合所学内容可知,夏朝是中国历史上第一个王朝,夏朝是奴隶社会,而在春秋战国时期,各诸侯国之间的争斗日益激烈,为增强实力纷纷进行变法,周天子的统治权威衰落,整个社会处于动荡与巨变之中,因此体现奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡的时代特征,B项正确;

原始社会与中华文明的起源属于史前时代的时代特征,与题干无关,排除A项;

统一多民族封建国家的建立和巩固指的是秦汉时期的时代特征,排除C项;

政权分立与民族交融是三国两晋南北朝的时代特征,排除D项。

故选B项。

本题难度适中,考查早期国家的产生和社会变革的相关知识及学生的综合理解能力。解题的关键是“夏朝”“春秋战国”“商鞅变法”“百家争鸣”等信息。

13.C

根据时间轴上“公元前202年公元220年"“司马迁编著《史记》“佛教传入”“蔡伦改进造纸术““张仲景写成《伤寒杂病论》"等信息反映了两汉时期的史学家、医学家及发明家的成就以及印度佛教文化传入中国的史实,结合所学可知,它们反映的主题是两汉时期的科技文化,C符合题意;

商周与题干时间不符,排除A;

战国与题干时间不符,排除B;

魏晋时期与题干时间不符,排除D;

故答案为:C。

本题考查两汉的科技文化。难度适中,抓住题干中的时间信息即可作答。

14.C

15.D

16.(1)A:约公元前2070年;B:镐京;C:商纣王;D:启;E:禅让制。

(2)分封制。

作用:加强周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围。

(3)原因:统治者昏庸无道。

(4)感悟:暴政可以导致亡国;得民心者得天下;只有实行仁政,才能使国家长治久安等(任意一点,言之有理即可)。

(1)根据材料一“夏、商、西周的更替简表”和结合所学可知,约公元前2070年,禹建立夏朝是我国历史上第一个奴隶制王朝。公元前1046年,周武王联合各地势力,与商军在牧野决战,商朝灭亡,周武王建立周朝,定都镐京,史称西周。商朝最后一个王是商纣王。所以A公元前2070年;B镐京;C商纣王。根据材料二和结合所学可知,禹死后,启继承父位,从此世袭制代替了禅让制,公天下变成了家天下。所以D启;E禅让制。

(2)根据材料三“周天子把土地和平民、奴隶分封给亲属、功臣等,建立起一个个统治据点,形成对全国的控制网络。”和结合所学,为稳定周初的政治形势,巩固疆土。周王实行了分封制,把土地和人民分封给宗亲和功臣,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,诸侯需向周王进献贡物,并服从周王调兵。分封制巩固了西周的统治,保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围,确立了周王朝的社会等级制度。

(3)根据材料四和结合所学可知,夏桀不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗;商纣王统治腐朽,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民;周幽王朝政腐败,社会各种矛盾激化,烽火戏诸侯;夏、商、周最终走向衰亡的原因是统治者昏庸无道。本题为开放性试题,言之有理即可。如:暴政可以导致亡国;得民心者得天下;只有实行仁政,才能使国家长治久安等。

故答案为:

(1)A约公元前2070年;B镐京;C商纣王;D启;E禅让制。

(2)制度:分封制。作用:加强周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围。

(3)原因:统治者昏庸无道。感悟:暴政可以导致亡国;得民心者得天下;只有实行仁政,才能使国家长治久安等。

本题以四则文字材料为依托,主要考查夏商西周的兴亡、分封制的相关知识,考查学生综合运用所学解决问题的能力,理解并识记相关知识是解题关键。

17.(1)公元前221年。大一统的中央集权制度。

(2)秦王嬴政(或秦始皇)。为宣扬个人功绩,表明皇帝的独尊地位。

(3)统一文字,以小篆作为通用文字颁行全国。统一货币,以秦国圆形方孔半两钱作为统一货币,在全国流通。

(4)灵渠和万里长城

(5)秦始皇加强中央集权的措施基本上被后世历代政权所遵循,并不断加以调整,成为随后2 000多年的基本制度,对中国社会的发展产生了深远的影响;有利于巩固统一的多民族国家

(1)根据材料一“秦王扫六合,虎视何雄哉”,结合所学可知,公元前221年,秦始皇攻灭东王六国,统一中国。秦朝统一全国后,为了巩固统治,维护大一统,创立了专制主义中央集权制度。

(2)根据材料二“王初并天下,自以为德兼三皇,功过五帝,乃更号曰‘皇帝’”,结合所学可知,公元前221年,秦王嬴政灭亡东方六国,统一全国,认为自己德兼三皇,功过五帝,创“皇帝”称号,意图在于宣扬个人功绩,表明皇帝的独尊地位。

(3)根据材料三“左图:各国文字与标准文字”,结合所学可知,左图体现了秦始皇统一文字,以小篆作为通用文字颁行全国。根据材料三“右图:各国货币与货币统一”,结合所学可知,右图反映了秦始皇统一货币,以秦国圆形方孔半两钱作为统一货币,在全国流通。

(4)根据所学可知,秦始皇统一六国后,远征南越,开凿了灵渠,北击匈奴,派遣蒙恬修筑万里长城。

(5)材料二体现了秦朝开创中央集权制度,材料三反映的是统一文字与货币,结合所学可知,秦始皇加强中央集权的措施基本上被后世历代政权所遵循,并不断加以调整,成为随后2 000多年的基本制度,对中国社会的发展产生了深远的影响;有利于巩固统一的多民族国家。

故答案为:

(1)公元前221年。大一统的中央集权制度。

(2)秦王嬴政(或秦始皇)。为宣扬个人功绩,表明皇帝的独尊地位。

(3)统一文字,以小篆作为通用文字颁行全国。统一货币,以秦国圆形方孔半两钱作为统一货币,在全国流通。

(4)灵渠和万里长城。

(5)秦始皇加强中央集权的措施基本上被后世历代政权所遵循,并不断加以调整,成为随后2 000多年的基本制度,对中国社会的发展产生了深远的影响;有利于巩固统一的多民族国家。

本题主要知识考点是秦朝中央集权统治的巩固。主要考查学生对历史图片的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识中关于的相关内容进行分析作答。

18.(1)文字、赀币、度量街、车辆和道路的宽官。

(2)表现:汉武帝统治时期,政治、经济、思想文化等方面出现了空前统一的局面,封建中央集权统治得到巩固和加强.西汉

国力最为强盛。原因:客观:汉初文景时期经济繁荣,为西汉进入强盛阶段奠定了雌厚的物盾基础:主观:汉武帝雌才大略,善于用人。

(3)秦始皇:焚书坑儒(压制、排斥儒家思想);汉武常:罢黜百家,尊崇儒术(极力推崇儒家学说)。

(4)秦始皇和汉武帝都是我国历史上有所作为的皇帝(伟大的政治家)等。

(1)根据评述一“秦始皇是第一个把中国统一起来的人物。不但政治上统一中国,而且统一了中国的······有些制度后来一直沿用下来。”可知,秦巩固统一的措施:政治方面:建立封建专制主义中央集权制度;经济方面:秦统一后,在全国统一货币,使用圆形方孔铜钱;同时还统一了度量衡;文化方面:把小篆作为全国统一的文字,后来使用更为简单的隶书;思想方面:焚书坑儒等。 故填:文字、赀币、度量街、车辆和道路的宽官。

(2)根据所学知识可知,汉武帝是我国历史上一位很有作为的皇帝,是一位具有雄才大略的君主。汉武帝时期,政治上,颁布“推恩令”,削弱了王国的势力,加强了中央政权;经济上,将地方的铸币和盐铁经营权收归中央;军事上,派大将卫青、霍去病等多次反击匈奴,巩固和发展了国家的统一;思想文化上,接受董仲舒的建议“罢黜百家,尊崇儒术”,大力推广儒家教育,设太学,把儒家学说作为封建正统思想。他在位时期,西汉王朝在政治、军事、思想文化等方面实现了大一统,西汉进入鼎盛时期,这也是我国封建时代的第一个鼎盛局面。

(3)根据所学知识可知,为了强化思想统一和君主专制统治,秦始皇进行了“焚书坑儒”。到了汉武帝时期,作为雄才大略的皇帝,针对诸子百家的各派人物还很活跃,不利于中央集权的局面,接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,排斥了其他各家学说。

(4)根据所学知识可知,秦始皇和汉武帝都是我国历史上有所作为的皇帝。

本题主要考查秦朝巩固统一和汉武帝巩固大一统的措施。主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。

19.(1)秦朝;巩固统治。

(2)战争和设置管理机构;标志着西域正式归属中央政权。

(3)民族交融;为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(1)朝代:根据所学知识可知,秦朝时期,秦始皇派蒙恬北击匈奴;

根本目的:根据材料“派兵征服越族地区,在那里设置桂林、南海、象等数郡,迁徙中原50万人,到那里戍守,和越人杂居……又派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。”和结合所学可知,秦始皇的根本目的是巩固统治。

(2)主要方式:根据材料二可知,西汉时期处理民族关系的方式发动战争和设置管理机构;

意义:根据所学知识可知,标志着西域正式归属中央政权。

(3)历史特点:根据材料三可知,魏晋南北朝时期出现了民族交融现象;

意义:根据所学知识可知,民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

本题主要考查中国古代的边疆治理,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

(1)朝代:根据所学知识可知,秦朝时期,秦始皇派蒙恬北击匈奴;

根本目的:根据材料“派兵征服越族地区,在那里设置桂林、南海、象等数郡,迁徙中原50万人,到那里戍守,和越人杂居……又派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。”和结合所学可知,秦始皇的根本目的是巩固统治。

(2)主要方式:根据材料二可知,西汉时期处理民族关系的方式发动战争和设置管理机构;

意义:根据所学知识可知,标志着西域正式归属中央政权。

(3)历史特点:根据材料三可知,魏晋南北朝时期出现了民族交融现象;

意义:根据所学知识可知,民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

历史开学考试试卷

一、选择题(15分)

1.下面关于远古传说的说法,正确的是( )

①存在虚构成分 ②具有一定的现实基础

③蕴含着一定的历史信息 ④是在文字发明以前人们口耳相传的

A.①④ B.②③ C.②③④ D.①②③④

2.天文学与数学是两个关系密切的学术领域,在上述两个领域都取得突出成就的是( )

A.张仲景 B.吴道子 C.王羲之 D.祖冲之

3.绘制知识结构图能够帮助同学们将散碎的知识点串联起来形成一个有机的整体,从而提高同学们的历史思维能力,下边的知识结构图中,①处应是( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.牧野之战 D.长平之战

4.他是中医临床理论体系的开创者,发展了中医学的理论和治疗方法。下列成就中属于他的是( )

A.《伤寒杂病论》 B.《黄帝内经》

C.《齐民要术》 D.《本草纲目》

5.两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。下列成就中,属于这一时期的有( )

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

6.佛教是对中国影响巨大的宗教。它发源于( )

A.古埃及 B.古巴比伦 C.古印度 D.中国东汉

7.我国是世界上最早种植粟的国家,半坡遗址成堆粟米的发现便是证据之一。半坡原始居民生活在

A.珠江流域 B.长江流域 C.黄河流域 D.黑龙江流域

8.史料实证是历史学科的核心素养。下列史料能共同佐证的是………( )

古罗马壁画中 新疆出土 以大宛产的汗血马为参照精

穿丝绸衣服的女子 的东汉锦袜 制而成的西汉鎏金铜马

A.丝绸之路途经新疆地区

B.丝绸远销到今地中海地区的古罗马

C.汉朝与大宛国来往密切

D.丝绸之路促进东西方经济文化交流

9.因连年战争,到汉初,经济凋敝,社会呈现出一派荒凉残破的景象:“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖”。汉初君主服从人心思安的社会心理,采取( )

A.郡国并行制 B.与民休息政策

C.抑制工商业者 D.尊崇儒术

10.汉字,又称中文、中国字,是世界上最古老的文字之一。最早具备汉字基本结构的是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

11.汉朝名人辈出,各领风骚。如果在汉朝时期颁发“感动中国”奖,下列颁奖词准确的是( )

A.班超:一路风沙,一条丝路,开拓出古代东西方往来交流灿烂

B.司马迁:一生坎坷,一部史著,成就“史家之绝唱,无韵之离骚”

C.华佗:一生奔走,万世医圣,创编“五禽戏”助人们强身健体

D.张仲景:一世坚韧,独具匠心,传播佛教给乱世人民带来心灵安慰

12.在一位七年级同学的历史探究学习中出现“夏朝”“春秋战国”“商鞅变法”“百家争鸣”等内容,那么这位同学探究学习的主题应该是( )

A.原始社会与中华文明的起源

B.奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

C.统一多民族封建国家的建立和巩固

D.政权分立与民族交融

13.绘制时间轴是学习历史的重要方法。依据下列时间轴的内容,判断其学习主题是( )

A.商周时期的政治变革 B.战国时期的经济发展

C.两汉时期的科技文化 D.魏晋时期的民族交融

14.襄阳历史悠久,文化繁盛,这里山川秀美,名人荟萃。历史名人在这里留下不朽的篇章。其中“东汉帝王”、“蜀汉名相”是指

A.刘备关羽 B.曹操诸葛亮 C.刘秀诸葛亮 D.刘秀周瑜

15.成语是我国文化遗产中的一颗璀璨明珠,许多成语来源于历史典故。其中“草木皆兵”“风声鹤唳”等成语的产生与某次战争有关。这次战争指的是( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.城濮之战 D.淝水之战

二、非选择题(45分)

16.夏、商、西周时期的社会经济和文化有了巨大飞跃,给后人留下了许多宝贵的财富。某校历史兴趣小组开展了以“王朝更替与制度创新”为主题的探究活动,请你参与其中。

材料一 夏、商、西周的更替简表

朝代 建立时间 开国君主 都城 亡国之君

夏 A 禹 阳城 桀

商 公元前1600年 汤 亳 C

西周 公元前1046年 周武王 B 周幽王

材料二 如图所示

材料三 周天子把土地和平民、奴隶分封给亲属、功臣等,建立起一个个统治据点,形成对全国的控制网络。

材料四

(1)结合材料一和材料二在A、B、C、D、E处填写相关的内容。

(2)材料三反映的是西周的什么制度?这一制度在当时起了什么作用?

(3)根据材料四中的三幅图片,总结出夏、商、西周最终走向衰亡的共同原因。

(4)从夏、商、西周的兴衰和更替史中,你有何感悟?

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

材料二 王初并天下,自以为德兼三皇,功过五帝,乃更号曰“皇帝”,命为制,令为诏……

材料三

(1)秦王完成“扫六合”是在何时 “诸侯尽西来”后“秦王”建立起什么样的政治制度

(2)材料二中的“王”是谁 他改称号的意图是什么

(3)材料三反映了“王”采取的哪些文化、经济措施

(4)写出与“王”有关的两项留存后世的宏伟工程。

(5)结合材料二、材料三实行的确立中央集权和巩固统一的措施,写出这些措施对中国历史有何影响。

18.在中国古代历史上,秦始皇、汉武帝等一批杰出的帝王在各自的朝代都曾经作出巨大的贡献。对此,某校七年级(3)班的同学进行了相关问题的探究,请你也参加进来吧。

【探帝王评述】

评述一:秦始皇是第一个把中国统一起来的人物。不但政治上统一中国,而且统一了中国的······有些制度后来一直沿用下来。

评述二:汉武帝是我国历史上又一位很有作为的空帝。他在位时,采取了一系列措施,加强中央集权,使西汉出现了“大一统”的局面。

【比帝王不同】

(1)请结合所学知识,分析评述一中的“----”处应该填写的内容。

(2)结合所学知识,说明汉武帝“大一统”的表现和原因

(3)比较是我们学习历史最常见的一种方法,结合图片及所学知识,试比较秦始皇和汉武帝对待儒家的不同态度。

(4)请用一句话对秦始皇和汉武帝作一个评价。

19.阅读材料,完成下列要求。

我国古代民族关系有战有和,和是民族关系发展的主流。

材料一:派兵征服越族地区,在那里设置桂林、南海、象等数郡,迁徙中原50万人,到那里戍守,和越人杂居……又派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。

材料二:西汉政府与少数民族的关系。

汉朝政府直接任免西域都护以及专理西域屯田事务的戊己尉等高级官员,册封当地首领,颁发印绶,让其管理地方日常事务。

材料三:魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。它们向汉族人民学习农业技艺,逐渐由原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。

(1)材料一所述是哪个朝代对少数民族采取的统治措施 这些措施的根本目的是什么

(2)据材料二,概括西汉时期处理民族关系的主要方式。并结合所学知识,写出“西域都护”设立的意义。

(3)材料三反映了魏晋南北朝时期哪一历史特点 结合所学知识,说说这一特点对中华民族发展的意义。

答案解析部分

1.D

2.D

3.B

据题干“东汉末年军阀混战”知识结构图可知,①对应208年,结合所学可知,208年,孙权和刘备“联合攻曹”的历史事件是赤壁之战,曹操南下准备消灭南方割据势力,孙权和刘备联合抗曹,孙刘联军在赤壁之战中打败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础,故选B项。

官渡之战发生在200年,是曹操与袁绍之间的战役,排除A项;

牧野之战发生在公元前1046年,排除C项;

长平之战是战国时期秦国与赵国之间的战役,排除D项。

故答案为:B。

本题主要知识考点是赤壁之战。本题主要考查学生对知识结构图的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握三国鼎立的相关史实。

4.A

5.B

6.C

A:古埃及与题干无关,A项不符合题意;

B:古巴比伦与题干无关,B项不符合题意;

C:根据所学可知,佛教起源于古印度,在西汉末年传入我国中原地区,C项符合题意;

D:中国东汉与题干无关,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题主要考查佛教的相关知识,考查学生对历史知识的灵活运用能力,难度不大。

7.C

C:根据所学可知,半坡原始居民距今约五六千年,生活在今陕西西安一带,属于黄河流域,他们的主要粮食作物是粟,C项符合题意;

A:珠江流域与题干无关,A项不符合题意;

B:长江流域与题干无关,B项不符合题意;

D:黑龙江流域与题干无关,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题考查半坡原始居民,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

8.D

首先,我们来看“新疆出土以大宛产的汗血马为参照精心制成的西汉鎏金铜马”,这表明在新疆地区出现了与大宛有关的物品,说明丝绸之路经过了新疆地区。接着,“古罗马壁画中穿着丝绸衣服的女子的东汉锦袜”,这显示了东汉的丝绸制品出现在古罗马,体现了丝绸通过丝绸之路传播到了古罗马。综合这两则史料,能共同佐证的是丝绸之路促进东西方经济文化交流。新疆出土的相关物品以及古罗马出现的中国丝绸制品,反映了东西方之间的物品交流,这是经济交流的体现;而不同地区的文化元素通过丝绸之路得以传播,这又是文化交流的表现。D正确;

丝绸之路途经新疆地区,只能印证部分内容,不能涵盖所有内容,A错误;

丝绸远销欧洲和北非,B错误;

汉朝与大宛国来往密切,只能印证部分内容,不能涵盖所有内容,C错。

故答案为:D。

本题考点是丝绸之路。解题方法:结合所学分析三幅图片信息,然后找出共同点即可得出答案。

9.B

10.A

11.B

12.B

结合所学内容可知,夏朝是中国历史上第一个王朝,夏朝是奴隶社会,而在春秋战国时期,各诸侯国之间的争斗日益激烈,为增强实力纷纷进行变法,周天子的统治权威衰落,整个社会处于动荡与巨变之中,因此体现奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡的时代特征,B项正确;

原始社会与中华文明的起源属于史前时代的时代特征,与题干无关,排除A项;

统一多民族封建国家的建立和巩固指的是秦汉时期的时代特征,排除C项;

政权分立与民族交融是三国两晋南北朝的时代特征,排除D项。

故选B项。

本题难度适中,考查早期国家的产生和社会变革的相关知识及学生的综合理解能力。解题的关键是“夏朝”“春秋战国”“商鞅变法”“百家争鸣”等信息。

13.C

根据时间轴上“公元前202年公元220年"“司马迁编著《史记》“佛教传入”“蔡伦改进造纸术““张仲景写成《伤寒杂病论》"等信息反映了两汉时期的史学家、医学家及发明家的成就以及印度佛教文化传入中国的史实,结合所学可知,它们反映的主题是两汉时期的科技文化,C符合题意;

商周与题干时间不符,排除A;

战国与题干时间不符,排除B;

魏晋时期与题干时间不符,排除D;

故答案为:C。

本题考查两汉的科技文化。难度适中,抓住题干中的时间信息即可作答。

14.C

15.D

16.(1)A:约公元前2070年;B:镐京;C:商纣王;D:启;E:禅让制。

(2)分封制。

作用:加强周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围。

(3)原因:统治者昏庸无道。

(4)感悟:暴政可以导致亡国;得民心者得天下;只有实行仁政,才能使国家长治久安等(任意一点,言之有理即可)。

(1)根据材料一“夏、商、西周的更替简表”和结合所学可知,约公元前2070年,禹建立夏朝是我国历史上第一个奴隶制王朝。公元前1046年,周武王联合各地势力,与商军在牧野决战,商朝灭亡,周武王建立周朝,定都镐京,史称西周。商朝最后一个王是商纣王。所以A公元前2070年;B镐京;C商纣王。根据材料二和结合所学可知,禹死后,启继承父位,从此世袭制代替了禅让制,公天下变成了家天下。所以D启;E禅让制。

(2)根据材料三“周天子把土地和平民、奴隶分封给亲属、功臣等,建立起一个个统治据点,形成对全国的控制网络。”和结合所学,为稳定周初的政治形势,巩固疆土。周王实行了分封制,把土地和人民分封给宗亲和功臣,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,诸侯需向周王进献贡物,并服从周王调兵。分封制巩固了西周的统治,保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围,确立了周王朝的社会等级制度。

(3)根据材料四和结合所学可知,夏桀不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗;商纣王统治腐朽,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民;周幽王朝政腐败,社会各种矛盾激化,烽火戏诸侯;夏、商、周最终走向衰亡的原因是统治者昏庸无道。本题为开放性试题,言之有理即可。如:暴政可以导致亡国;得民心者得天下;只有实行仁政,才能使国家长治久安等。

故答案为:

(1)A约公元前2070年;B镐京;C商纣王;D启;E禅让制。

(2)制度:分封制。作用:加强周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围。

(3)原因:统治者昏庸无道。感悟:暴政可以导致亡国;得民心者得天下;只有实行仁政,才能使国家长治久安等。

本题以四则文字材料为依托,主要考查夏商西周的兴亡、分封制的相关知识,考查学生综合运用所学解决问题的能力,理解并识记相关知识是解题关键。

17.(1)公元前221年。大一统的中央集权制度。

(2)秦王嬴政(或秦始皇)。为宣扬个人功绩,表明皇帝的独尊地位。

(3)统一文字,以小篆作为通用文字颁行全国。统一货币,以秦国圆形方孔半两钱作为统一货币,在全国流通。

(4)灵渠和万里长城

(5)秦始皇加强中央集权的措施基本上被后世历代政权所遵循,并不断加以调整,成为随后2 000多年的基本制度,对中国社会的发展产生了深远的影响;有利于巩固统一的多民族国家

(1)根据材料一“秦王扫六合,虎视何雄哉”,结合所学可知,公元前221年,秦始皇攻灭东王六国,统一中国。秦朝统一全国后,为了巩固统治,维护大一统,创立了专制主义中央集权制度。

(2)根据材料二“王初并天下,自以为德兼三皇,功过五帝,乃更号曰‘皇帝’”,结合所学可知,公元前221年,秦王嬴政灭亡东方六国,统一全国,认为自己德兼三皇,功过五帝,创“皇帝”称号,意图在于宣扬个人功绩,表明皇帝的独尊地位。

(3)根据材料三“左图:各国文字与标准文字”,结合所学可知,左图体现了秦始皇统一文字,以小篆作为通用文字颁行全国。根据材料三“右图:各国货币与货币统一”,结合所学可知,右图反映了秦始皇统一货币,以秦国圆形方孔半两钱作为统一货币,在全国流通。

(4)根据所学可知,秦始皇统一六国后,远征南越,开凿了灵渠,北击匈奴,派遣蒙恬修筑万里长城。

(5)材料二体现了秦朝开创中央集权制度,材料三反映的是统一文字与货币,结合所学可知,秦始皇加强中央集权的措施基本上被后世历代政权所遵循,并不断加以调整,成为随后2 000多年的基本制度,对中国社会的发展产生了深远的影响;有利于巩固统一的多民族国家。

故答案为:

(1)公元前221年。大一统的中央集权制度。

(2)秦王嬴政(或秦始皇)。为宣扬个人功绩,表明皇帝的独尊地位。

(3)统一文字,以小篆作为通用文字颁行全国。统一货币,以秦国圆形方孔半两钱作为统一货币,在全国流通。

(4)灵渠和万里长城。

(5)秦始皇加强中央集权的措施基本上被后世历代政权所遵循,并不断加以调整,成为随后2 000多年的基本制度,对中国社会的发展产生了深远的影响;有利于巩固统一的多民族国家。

本题主要知识考点是秦朝中央集权统治的巩固。主要考查学生对历史图片的解读能力和对历史的识记、理解能力。解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识中关于的相关内容进行分析作答。

18.(1)文字、赀币、度量街、车辆和道路的宽官。

(2)表现:汉武帝统治时期,政治、经济、思想文化等方面出现了空前统一的局面,封建中央集权统治得到巩固和加强.西汉

国力最为强盛。原因:客观:汉初文景时期经济繁荣,为西汉进入强盛阶段奠定了雌厚的物盾基础:主观:汉武帝雌才大略,善于用人。

(3)秦始皇:焚书坑儒(压制、排斥儒家思想);汉武常:罢黜百家,尊崇儒术(极力推崇儒家学说)。

(4)秦始皇和汉武帝都是我国历史上有所作为的皇帝(伟大的政治家)等。

(1)根据评述一“秦始皇是第一个把中国统一起来的人物。不但政治上统一中国,而且统一了中国的······有些制度后来一直沿用下来。”可知,秦巩固统一的措施:政治方面:建立封建专制主义中央集权制度;经济方面:秦统一后,在全国统一货币,使用圆形方孔铜钱;同时还统一了度量衡;文化方面:把小篆作为全国统一的文字,后来使用更为简单的隶书;思想方面:焚书坑儒等。 故填:文字、赀币、度量街、车辆和道路的宽官。

(2)根据所学知识可知,汉武帝是我国历史上一位很有作为的皇帝,是一位具有雄才大略的君主。汉武帝时期,政治上,颁布“推恩令”,削弱了王国的势力,加强了中央政权;经济上,将地方的铸币和盐铁经营权收归中央;军事上,派大将卫青、霍去病等多次反击匈奴,巩固和发展了国家的统一;思想文化上,接受董仲舒的建议“罢黜百家,尊崇儒术”,大力推广儒家教育,设太学,把儒家学说作为封建正统思想。他在位时期,西汉王朝在政治、军事、思想文化等方面实现了大一统,西汉进入鼎盛时期,这也是我国封建时代的第一个鼎盛局面。

(3)根据所学知识可知,为了强化思想统一和君主专制统治,秦始皇进行了“焚书坑儒”。到了汉武帝时期,作为雄才大略的皇帝,针对诸子百家的各派人物还很活跃,不利于中央集权的局面,接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,排斥了其他各家学说。

(4)根据所学知识可知,秦始皇和汉武帝都是我国历史上有所作为的皇帝。

本题主要考查秦朝巩固统一和汉武帝巩固大一统的措施。主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。

19.(1)秦朝;巩固统治。

(2)战争和设置管理机构;标志着西域正式归属中央政权。

(3)民族交融;为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(1)朝代:根据所学知识可知,秦朝时期,秦始皇派蒙恬北击匈奴;

根本目的:根据材料“派兵征服越族地区,在那里设置桂林、南海、象等数郡,迁徙中原50万人,到那里戍守,和越人杂居……又派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。”和结合所学可知,秦始皇的根本目的是巩固统治。

(2)主要方式:根据材料二可知,西汉时期处理民族关系的方式发动战争和设置管理机构;

意义:根据所学知识可知,标志着西域正式归属中央政权。

(3)历史特点:根据材料三可知,魏晋南北朝时期出现了民族交融现象;

意义:根据所学知识可知,民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

本题主要考查中国古代的边疆治理,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

(1)朝代:根据所学知识可知,秦朝时期,秦始皇派蒙恬北击匈奴;

根本目的:根据材料“派兵征服越族地区,在那里设置桂林、南海、象等数郡,迁徙中原50万人,到那里戍守,和越人杂居……又派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。”和结合所学可知,秦始皇的根本目的是巩固统治。

(2)主要方式:根据材料二可知,西汉时期处理民族关系的方式发动战争和设置管理机构;

意义:根据所学知识可知,标志着西域正式归属中央政权。

(3)历史特点:根据材料三可知,魏晋南北朝时期出现了民族交融现象;

意义:根据所学知识可知,民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

同课章节目录