3 短诗五首 同步分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 3 短诗五首 同步分层作业(含答案解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 170.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-15 10:14:32 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

3* 短诗五首 同步分层作业

一、单选题

1.下列关于作家作品的说法有误的一项是( )

A.《统一》——诗的作者是匈牙利诗人聂鲁达,他曾获1971年诺贝尔文学奖。主要作品有《二十首情诗和一支绝望的歌》《漫歌》等。

B.《萧红墓畔口占》——诗的作者戴望舒被称为“雨巷诗人”。主要作品有诗集《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》等。

C.《风雨吟》——诗的作者芦荻,原名陈培迪,诗人。主要作品有诗集《桑野》《驰驱集》等。

D.卡之琳是“新月派”代表诗人,与李广田、何其芳合称“汉园三诗人”。主要作品有诗集《鱼目集》《慰劳信集》《雕虫纪历》等。

2.下列句子中加点字注音有误的一项是( )

A.风从大地卷来,雨从大地奔(bèn)来。

B.我有年轻舵(duò)手的心,在大地风雨的海上。

C.到你头边放一束(shù)红山茶。

D.萧红墓畔(pàn)口占。

3.下列句子组成语段顺序排列正确的一项是( )

①那些杀身成仁的志士将生命视作敝履,他们并非对于生已感到厌倦,相反,他们倒是乐生的人。

这是“生”的美丽之最高的体现。

他们是为了保持“生”的美丽,维持多数人的生存,而毅然献出自己的生命的。

这样深的爱!甚至那躯壳化为泥土,这爱也还笼罩世间,跟着太阳和明星永久闪耀。

“生”的确实是美丽的,乐“生”是人的本分。

A.①③④②⑤ B.①③②④⑤ C.⑤①③④② D.⑤②①③④

4.下列句子中加点词语使用有误的一项是 ( )

A.在第54届世乒赛男子团体决赛中,半决赛淘汰了瑞典队的中国队卷土重来,成功卫冕。

B.在这片劫后重生的土地上,人人各得其所,各展其长,满怀信心地创造幸福美满的生活。

C.充分发挥丝绸之路的纽带作用,可以让历史背景不同的亚欧各国息息相通,共同繁荣。

D.《经典咏流传》以崭新的形式推介古典诗词,对弘扬传统文化具有不容置疑的作用。

5.下列词语中书写有误的一项是( )

A.漫漫 寂漠 风雨 霜风

B.舵手 房舍 一束 繁多

C.郊原 谎言 并排 海涛

D.墓畔 长途 等待 卧听

6.下列句子中没有语病的一项是( )

A.随着中国对洋垃圾实施进口禁令,使西方国家陷入集体焦虑。

B.风靡一时的电影《解忧杂货店》改编自日本作家东野圭吾的同名小说。

C.《诗意中国》节目致力于弘扬中国传统文化,自开播以来深受观众喜爱的原因是其新颖的内容和多样的形式造成的。

D.基层干部既要想干敢干,又要能干会干,切忌不可蛮干。

二、填空题

7.《月夜》这首诗形象鲜明,意境 。写的是 的一个夜晚,北风呼啸,寒霜浓重,明月高照,寒气袭人。诗人在严寒中不妥协,在孤独中不退缩,显示“五四”前夕一代青年追求 的奋斗精神。

8.《萧红墓畔口占》是一首 诗,诗眼是 ,这首诗抒发了诗人 。

9.读下面一段话,根据拼音写汉字。

《断章》通过几组意象营构了丰富的诗境、诗趣、诗思,又通过意象的顶真旋复在意象之间搭设了一架“天堑变通途”的飞桥,在其逻jí 结构的关联之下,意象的单薄骨架立即在人的视野中变得充yínɡ 与丰富,并不断pénɡ 胀连接,最终形成了无限丰富、完整、饱满的艺术世界。全诗一共四句,每句都可以作为一个独立的事态意象:“你站在桥上看风景”“看风景的人在楼上看你”……“你装shì 了别人的梦”。

10.《风雨吟》表达了年轻人面对难以预料的世事,产生的一种 的心理感受。

三、语言表达

11.卞之琳的《断章》描绘了哪两幅画面

12.沈尹默的《月夜》中“却没有靠着”一句最能体现诗的主旨,请说说你的理解。

四、综合性学习

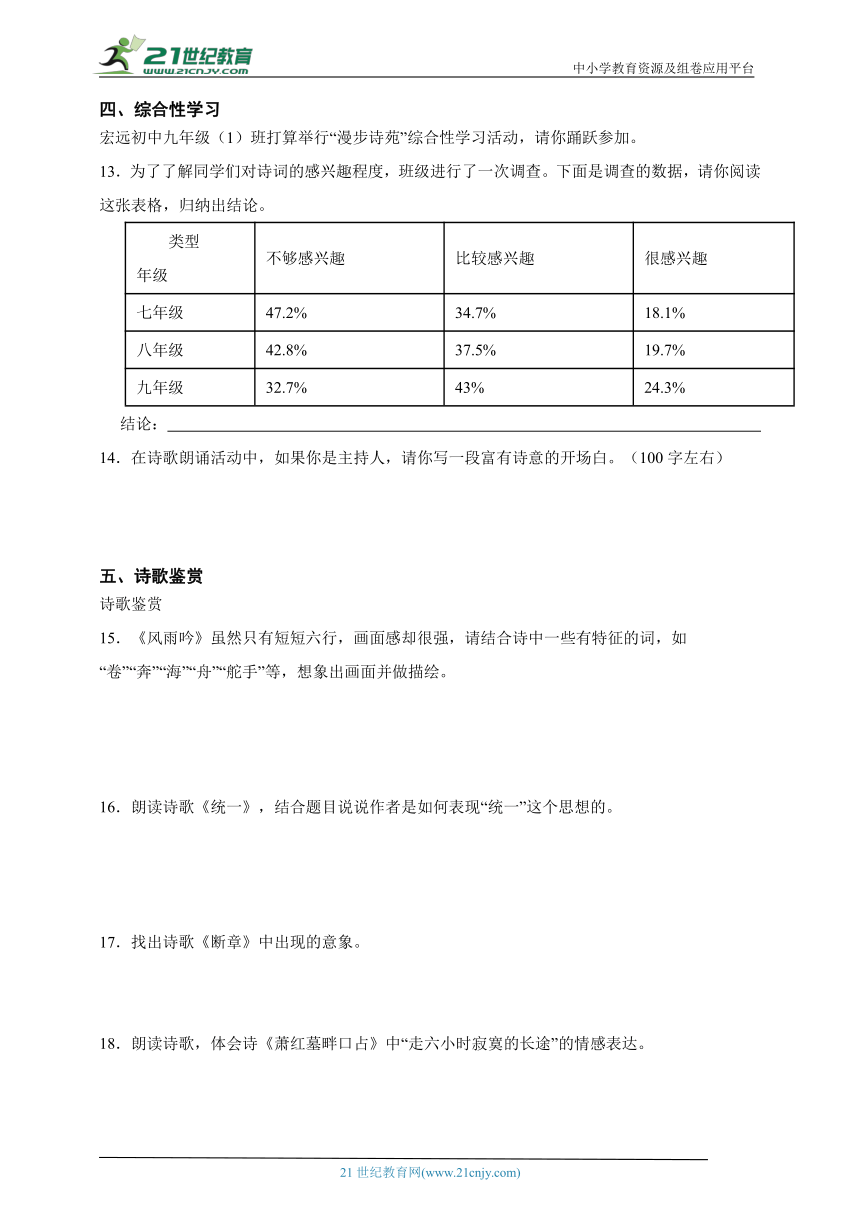

宏远初中九年级(1)班打算举行“漫步诗苑”综合性学习活动,请你踊跃参加。

13.为了了解同学们对诗词的感兴趣程度,班级进行了一次调查。下面是调查的数据,请你阅读这张表格,归纳出结论。

类型年级 不够感兴趣 比较感兴趣 很感兴趣

七年级 47.2% 34.7% 18.1%

八年级 42.8% 37.5% 19.7%

九年级 32.7% 43% 24.3%

结论:

14.在诗歌朗诵活动中,如果你是主持人,请你写一段富有诗意的开场白。(100字左右)

五、诗歌鉴赏

诗歌鉴赏

15.《风雨吟》虽然只有短短六行,画面感却很强,请结合诗中一些有特征的词,如“卷”“奔”“海”“舟”“舵手”等,想象出画面并做描绘。

16.朗读诗歌《统一》,结合题目说说作者是如何表现“统一”这个思想的。

17.找出诗歌《断章》中出现的意象。

18.朗读诗歌,体会诗《萧红墓畔口占》中“走六小时寂寞的长途”的情感表达。

19.说说对《月夜》这首诗的象征意象和主旨的理解。

答案解析

1.【答案】A

【解析】A聂鲁达是智利诗人,故错;B正确;C正确;D正确。

故答案为:A。

本题考查对文学常识的识记。平时所学的重要课文的作家作品、朝代、作者的生平简历、字号,甚至是一些轶闻趣事等等都要熟记,而且平时要学会整理归类。对于课文内容,学习之后也要常常复习,可以是用思维导图来帮助记忆。

2.【答案】A

【解析】A“奔”应读:bēn,故错;B正确;C正确;D正确。

故答案为:A。

本题考查学生对字音的辨析能力。在答题时,注意一些形似字、多音字、变声字的读音。

3.【答案】C

【解析】①句的“他们倒是乐生的人”承接⑤句的“乐‘生’是人的本分”,并且⑤句概括了整个语段的内容,提到两个关键词“生的美丽”“乐生”,故⑤①。

③句的“他们”指的是“那些杀身成仁的志士”,故③句紧承①句,故⑤①③。

④句的“这样深的爱!”是对③句中的那些杀身成仁志士行为的评价,故紧承③句,故⑤①③④。

②句是总结句,这里面的“这是”指代前文那些杀身成仁志士和他们的行为,故是结尾句。

所以顺序为⑤①③④②。

故答案为:C。

本道题主要考查学生的句子排序能力。解答此类题要求学生平时加强阅读领悟能力的培养,具备较强的逻辑分析能力,通过抓中心句,句与句之间的连接词去逐句推敲。句段的表达顺序主要有空间顺序、时间顺序、逻辑顺序等多种,其中逻辑顺序最为复杂。

4.【答案】A

【解析】A 卷土重来,原义是人马奔跑时扬起尘土,重新猛扑过来;比喻失败之后,重新恢复势力,含贬义。使用错误。

B 各得其所,原指每个人都能得到满足,后来则表示每个人或事物都得到了恰当的位置或安排。使用正确

C 息息相通,形容彼此的关系非常密切。使用正确

D 不容置疑,不允许有什么怀疑,表示论证严密,无可怀疑。使用正确

故答案为:A。

本题考查学生对词语使用的判断能力。词语运用往往在一定的语境中进行,所以要结合上下文语境,从词语的色彩、对象、使用范围等角度进行分析和理解。

5.【答案】A

【解析】A:寂漠——寂寞

故答案为:A。

本题考查学生词语掌握。注意积累,掌握字词含义及字形写法。要特别注意形近字,不写错别字。

6.【答案】B

【解析】A 随着......使,成分残缺,删去一个即可。

B 正确

C 原因是......造成的,重复赘余,删去一个即可。

D 切忌不可,否定不当,删去“切忌”或者“不可”即可。

故答案为:B。

本题考查学生修改病句能力。学生在日常学习中要熟练掌握修改病句“增删调换”这四种方法。要尽量保持句子原意不变和尽量少改动。病句常见错误类型:语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、表意不明、不合逻辑、歧义、分类不当、两面对一面。

7.【答案】含蓄深远;冬季;思想自由、个性解放

【解析】《月夜》写的是一个冬夜,北风呼啸,寒霜浓重;明月高照,冷气袭人。诗人表现了独立不倚的坚强性格和奋斗精神:与高树并排立着,而不是靠着。在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,这正显示出“五四”前夕一代青年的个性觉醒。追求人格独立,追求思想自由和个性解放,进而唤起国人的觉醒,民族的觉醒,乃是那里先进青年的奋斗目标。

故答案为:含蓄深远;冬季;思想自由、个性解放

本题考查课文知识点。要求学生掌握课内知识,了解作家及作品情感意蕴。

8.【答案】悼亡;寂寞;对友人的怀念

【解析】《萧红墓畔口占》是近代诗人戴望舒于1944年所作的一首悼亡诗。 ”寂寞“既是诗人其时其地的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照。它包含了诗人对朋友的真挚怀念和对当时社会现实的深沉感慨。

故答案为:悼亡;寂寞;对友人的怀念

本题考查课文知识点。要求学生掌握课内知识,了解作家及作品情感意蕴。

9.【答案】辑;盈;膨;饰

【解析】此题考查的是汉字的书写。1、辑;2、盈;3、澎;4、饰。

考查汉字的书写,要注意常用词语的积累,平时书写是要严格要求,书写规范,正确书写。

10.【答案】被动困惑、无助甚至有些害怕

【解析】诗歌题目中的“风雨”不仅仅是指自然界中的风雨,对于 “我”这样一个“年轻”没有人生阅历与生活经验的“舵手”来说,它们也指“人生”的坎坷与遭遇。这首诗用翻天覆地之势的暴风骤雨象征了“人生”的坎坷与磨难以及当时的中国社会所承受的苦难,表现了年轻人面对现实的勇气和责任感,对中国社会前途、民族命运的忧虑。

故答案为:被动困惑、无助甚至有些害怕

本题考查课文知识点及情感。要求学生掌握课内知识,了解作家及作品情感意蕴。

11.【答案】①当你站在桥上看风景时,楼上的人又把你当作风景来欣赏。②明月的光辉装饰了你的窗户,而你整个的形象进入他人的梦中,装饰了他人的梦。

【解析】原文:你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。第一个画面是你在桥上看风景,整体是一副迷人的画面,因此楼上的人把你当成了风景在看。第二幅图是月光照亮了你的窗子,你在窗边的情形美如画,在他人的梦中装饰了他人的梦。

故答案为: ①当你站在桥上看风景时,楼上的人又把你当作风景来欣赏。②明月的光辉装饰了你的窗户,而你整个的形象进入他人的梦中,装饰了他人的梦。

本题考查文章内容理解。通读《断章》,理解《断章》大意。从中找到对应句,在理解大意的基础上,用自己的话概括描绘的画面即可。

12.【答案】与高树并排立着,而不是靠着。面对艰苦的环境,诗人表现出独立坚强的性格和奋斗精神,显示出“五四”前夕新一代青年知识分子自我意识的觉醒,以及他们对独立自由的渴望。

【解析】我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着。在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,这正显示出一代青年知识分子开始觉醒。追求人格独立,追求思想自由和个性解放,进而唤起国人的觉醒,民族的觉醒,乃是那个时候进步青年的人生追求。

故答案为:与高树并排立着,而不是靠着。面对艰苦的环境,诗人表现出独立坚强的性格和奋斗精神,显示出“五四”前夕新一代青年知识分子自我意识的觉醒,以及他们对独立自由的渴望。

本题考查语句理解。这类试题,不要浮于语句的表面意思,如果简单地理解为词句的表层意思,就容易理解偏差,一般要重点进行片段研读和探究,结合语境,联系诗歌创作背景,分析其深层意思,分析如何体现诗歌主旨。

【答案】13.多数初中学生对诗词感兴趣。随着年级的升高,对诗词感兴趣的同学越来越多。

14.要有称呼,主题明确,语言尽量有文采。

【解析】(1)本题考查图表转换与概括。答题顺序是:观察图表,分析理解,归纳概括,文字表达。不要遗漏信息,不要推断错误,不要出现具体数字,要用“绝大多数、多数、大部分、极少部分”等词语。

(2)本题考查对开场白的写作。内容包括:称谓、问候语+开展活动的原因、目的或意义(鼓动语)+导入语(激情洋溢的语言)。表述时要注意设悬念、提问题以吸引注意,可以使用幽默的语言,使用排比的句式。

13.通过横看纵看得知,随着年级的升高,对诗词不感兴趣的越来越少,比较感兴趣和感兴趣的越来越多。

故答案为: 第1空、多数初中学生对诗词感兴趣。随着年级的升高,对诗词感兴趣的同学越来越多

14.首先要交待活动的主题“古诗苑漫步”,其次要表明活动的意义,设计时语言尽量简单,铿锵有力,富有号召和感染力。还要有称呼。

故答案为:

同学们,中华诗词是民族文化的瑰宝,古诗词不仅具有丰富的思想感情和深刻的价值观念,还有音韵美、节奏美和绘画美。今天,就让我们在这个古诗的国度里漫步,在诗情画意中品味闲情逸致,接受一次美的洗礼吧!

【答案】15.“风”“雨”从大地“卷来”“奔来”,气势十足,风雨中的大地看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,忧思满怀,就像一个缺乏出海经验的年轻舵手,不知道如何把握自己的方向。

16.所有的叶与一片叶,所有的花与一朵花,所有的树与一棵树,它们都是多对一的关系,“多”与“一”本是对立的关系,但是作者在此用“是”字将其等同起来,用对立物表现了“统一”的思想。

17.诗人在刹那的观赏中提炼出八个意象:“站在桥上的你”“楼上看风景的人”“桥”“楼”“明月”“窗子”“别人”“梦”。

18.“六小时”说明时间之长,“长途”说明距离之远,强调“六小时”和“长途”,是写实,更隐指诗人对已故者友谊的深厚和诚挚。“寂寞”既是诗人当时的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照,是诗篇最主要的感情基调。

19.象征意象:这首诗反映了五四运动之前的一个社会侧面——半殖民地半封建中国的某种社会相。“树”象征着古老的观念,传统、稳健、根基深厚、固执而迂腐。“并排立着”是思想的并立。“没有靠着”是挣脱、是倔强、也是追求独立。“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着”象征着诗人独立不倚的坚强性格和奋斗精神。

【解析】(1)本题考查对诗歌理解。描绘画面的题目,一般要抓住诗中的意象,合理加以想象,描述出符合主题的景象。

(2)本题考查学生对诗歌内容的理解与掌握。理解诗歌内容,一定要认真阅读原诗,正确理解其意思,然后根据题目的要求,即可作答。

(3)本道题考查对诗歌的内容理解和意象体会。解答本题需要理解诗句内容并感悟其中所反映的意象,根据关键词准确表述。

(4)本题考查理解诗歌内容及思想感情的能力。理解诗句内容,首先要抓住诗句中的人、物、景、事进行分析,然后再把这些内容综合起来考虑。而把握诗中诗人的思想感情,要结合诗歌的写作背景,作者所处的时代及诗歌的具体内容来理解,同时要联系诗中的景、物、意象来体会。

(5)本道题考查对诗歌意象体会主旨理解。解答本题需要理解诗句内容并感悟其中所反映的意象,根据关键词准确表述。

15.这首诗描绘的自然景观极有气势,“卷”字充分体现了自然的力量,而“海”与“舟”在空间、力量之间的对比又给人带来极大的视觉及精神冲击,“我有年轻舵手的忧怀”一句,充分体现了“我”面对风雨的勇气和责任感,也暗示出“我”所面对的不仅仅是自然的风雨,更是社会的、人生的风雨。据此分析,根据诗歌意思进行描绘,如:风雨狂卷而来,大地变得一片昏暗,就像是波涛起伏的海面,地上的房屋,如同飘摇在大海上的小船,起伏不定,面对汹涌大海一般的大地,“我”就像一个没有阅历的年轻舵手,不知道如何把握小船的方向。

故答案为:“风”“雨”从大地“卷来”“奔来”,气势十足,风雨中的大地看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,忧思满怀,就像一个缺乏出海经验的年轻舵手,不知道如何把握自己的方向。

16.作者认为“一切果实并无差异”,因此“繁多是个谎言”。作者先写到了花,又写到了叶,花、叶不论拥有怎样的万象姿态,它们的本质是为了结出果实,而果实的本质又是为了生命的传递。从这点上看,所有的花、叶、果实都有着自己的本质,就生命传承而言,这本质并无不同。因此,繁多是众多生物存在的表象,它们的本质都是统一的。据此分析作答即可。

故答案为:所有的叶与一片叶,所有的花与一朵花,所有的树与一棵树,它们都是多对一的关系,“多”与“一”本是对立的关系,但是作者在此用“是”字将其等同起来,用对立物表现了“统一”的思想。

17.意象,是客观形象与主观心灵融合成的带有某种意蕴与情调的东西,在诗歌中常常作为抒情的载体。仔细阅读《断章》一诗,作者写到了“站在桥上的你”“楼上看风景的人”“桥”“楼”“明月”“窗子”“别人”“梦”这几个意象,表达出了刹那间的感悟。

故答案为:诗人在刹那的观赏中提炼出八个意象:“站在桥上的你”“楼上看风景的人”“桥”“楼”“明月”“窗子”“别人”“梦”。

18.首先要了解诗歌的创作背景,这是戴望舒1944年所作的一首悼亡诗,写这首诗的时候,中国正处于战争中,在战乱的环境中,诗人走了六个小时去给亡故的友人上坟。“走六小时寂寞的长途”一句中,“六小时”说明时间之长,“长途”说明路途遥远,“寂寞”写出了诗人当时的心境,也是诗人长期以来心境的真实写照。这一句表达了诗人对逝去的友人的深切怀念。

故答案为:“六小时”说明时间之长,“长途”说明距离之远,强调“六小时”和“长途”,是写实,更隐指诗人对已故者友谊的深厚和诚挚。“寂寞”既是诗人当时的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照,是诗篇最主要的感情基调。

19.这首诗写于1917年,当时的中国正处在半殖民地半封建社会,作者的生存环境和诗中所描述的冬天里的月夜一样。面对这样的人世,这样的处境,诗人表现了独立不倚的坚强性格和奋斗精神。其中,“树”具有象征意义,象征古老迂腐的旧思想;“并排立着”,象征作者与旧思想的并立;“没有靠着”象征作者在恶劣的环境中不妥协,在孤独中不退缩,显示出青年一代追求人格独立,追求思想解放的意识。

故答案为:象征意象:这首诗反映了五四运动之前的一个社会侧面——半殖民地半封建中国的某种社会相。“树”象征着古老的观念,传统、稳健、根基深厚、固执而迂腐。“并排立着”是思想的并立。“没有靠着”是挣脱、是倔强、也是追求独立。“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着”象征着诗人独立不倚的坚强性格和奋斗精神。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

3* 短诗五首 同步分层作业

一、单选题

1.下列关于作家作品的说法有误的一项是( )

A.《统一》——诗的作者是匈牙利诗人聂鲁达,他曾获1971年诺贝尔文学奖。主要作品有《二十首情诗和一支绝望的歌》《漫歌》等。

B.《萧红墓畔口占》——诗的作者戴望舒被称为“雨巷诗人”。主要作品有诗集《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》等。

C.《风雨吟》——诗的作者芦荻,原名陈培迪,诗人。主要作品有诗集《桑野》《驰驱集》等。

D.卡之琳是“新月派”代表诗人,与李广田、何其芳合称“汉园三诗人”。主要作品有诗集《鱼目集》《慰劳信集》《雕虫纪历》等。

2.下列句子中加点字注音有误的一项是( )

A.风从大地卷来,雨从大地奔(bèn)来。

B.我有年轻舵(duò)手的心,在大地风雨的海上。

C.到你头边放一束(shù)红山茶。

D.萧红墓畔(pàn)口占。

3.下列句子组成语段顺序排列正确的一项是( )

①那些杀身成仁的志士将生命视作敝履,他们并非对于生已感到厌倦,相反,他们倒是乐生的人。

这是“生”的美丽之最高的体现。

他们是为了保持“生”的美丽,维持多数人的生存,而毅然献出自己的生命的。

这样深的爱!甚至那躯壳化为泥土,这爱也还笼罩世间,跟着太阳和明星永久闪耀。

“生”的确实是美丽的,乐“生”是人的本分。

A.①③④②⑤ B.①③②④⑤ C.⑤①③④② D.⑤②①③④

4.下列句子中加点词语使用有误的一项是 ( )

A.在第54届世乒赛男子团体决赛中,半决赛淘汰了瑞典队的中国队卷土重来,成功卫冕。

B.在这片劫后重生的土地上,人人各得其所,各展其长,满怀信心地创造幸福美满的生活。

C.充分发挥丝绸之路的纽带作用,可以让历史背景不同的亚欧各国息息相通,共同繁荣。

D.《经典咏流传》以崭新的形式推介古典诗词,对弘扬传统文化具有不容置疑的作用。

5.下列词语中书写有误的一项是( )

A.漫漫 寂漠 风雨 霜风

B.舵手 房舍 一束 繁多

C.郊原 谎言 并排 海涛

D.墓畔 长途 等待 卧听

6.下列句子中没有语病的一项是( )

A.随着中国对洋垃圾实施进口禁令,使西方国家陷入集体焦虑。

B.风靡一时的电影《解忧杂货店》改编自日本作家东野圭吾的同名小说。

C.《诗意中国》节目致力于弘扬中国传统文化,自开播以来深受观众喜爱的原因是其新颖的内容和多样的形式造成的。

D.基层干部既要想干敢干,又要能干会干,切忌不可蛮干。

二、填空题

7.《月夜》这首诗形象鲜明,意境 。写的是 的一个夜晚,北风呼啸,寒霜浓重,明月高照,寒气袭人。诗人在严寒中不妥协,在孤独中不退缩,显示“五四”前夕一代青年追求 的奋斗精神。

8.《萧红墓畔口占》是一首 诗,诗眼是 ,这首诗抒发了诗人 。

9.读下面一段话,根据拼音写汉字。

《断章》通过几组意象营构了丰富的诗境、诗趣、诗思,又通过意象的顶真旋复在意象之间搭设了一架“天堑变通途”的飞桥,在其逻jí 结构的关联之下,意象的单薄骨架立即在人的视野中变得充yínɡ 与丰富,并不断pénɡ 胀连接,最终形成了无限丰富、完整、饱满的艺术世界。全诗一共四句,每句都可以作为一个独立的事态意象:“你站在桥上看风景”“看风景的人在楼上看你”……“你装shì 了别人的梦”。

10.《风雨吟》表达了年轻人面对难以预料的世事,产生的一种 的心理感受。

三、语言表达

11.卞之琳的《断章》描绘了哪两幅画面

12.沈尹默的《月夜》中“却没有靠着”一句最能体现诗的主旨,请说说你的理解。

四、综合性学习

宏远初中九年级(1)班打算举行“漫步诗苑”综合性学习活动,请你踊跃参加。

13.为了了解同学们对诗词的感兴趣程度,班级进行了一次调查。下面是调查的数据,请你阅读这张表格,归纳出结论。

类型年级 不够感兴趣 比较感兴趣 很感兴趣

七年级 47.2% 34.7% 18.1%

八年级 42.8% 37.5% 19.7%

九年级 32.7% 43% 24.3%

结论:

14.在诗歌朗诵活动中,如果你是主持人,请你写一段富有诗意的开场白。(100字左右)

五、诗歌鉴赏

诗歌鉴赏

15.《风雨吟》虽然只有短短六行,画面感却很强,请结合诗中一些有特征的词,如“卷”“奔”“海”“舟”“舵手”等,想象出画面并做描绘。

16.朗读诗歌《统一》,结合题目说说作者是如何表现“统一”这个思想的。

17.找出诗歌《断章》中出现的意象。

18.朗读诗歌,体会诗《萧红墓畔口占》中“走六小时寂寞的长途”的情感表达。

19.说说对《月夜》这首诗的象征意象和主旨的理解。

答案解析

1.【答案】A

【解析】A聂鲁达是智利诗人,故错;B正确;C正确;D正确。

故答案为:A。

本题考查对文学常识的识记。平时所学的重要课文的作家作品、朝代、作者的生平简历、字号,甚至是一些轶闻趣事等等都要熟记,而且平时要学会整理归类。对于课文内容,学习之后也要常常复习,可以是用思维导图来帮助记忆。

2.【答案】A

【解析】A“奔”应读:bēn,故错;B正确;C正确;D正确。

故答案为:A。

本题考查学生对字音的辨析能力。在答题时,注意一些形似字、多音字、变声字的读音。

3.【答案】C

【解析】①句的“他们倒是乐生的人”承接⑤句的“乐‘生’是人的本分”,并且⑤句概括了整个语段的内容,提到两个关键词“生的美丽”“乐生”,故⑤①。

③句的“他们”指的是“那些杀身成仁的志士”,故③句紧承①句,故⑤①③。

④句的“这样深的爱!”是对③句中的那些杀身成仁志士行为的评价,故紧承③句,故⑤①③④。

②句是总结句,这里面的“这是”指代前文那些杀身成仁志士和他们的行为,故是结尾句。

所以顺序为⑤①③④②。

故答案为:C。

本道题主要考查学生的句子排序能力。解答此类题要求学生平时加强阅读领悟能力的培养,具备较强的逻辑分析能力,通过抓中心句,句与句之间的连接词去逐句推敲。句段的表达顺序主要有空间顺序、时间顺序、逻辑顺序等多种,其中逻辑顺序最为复杂。

4.【答案】A

【解析】A 卷土重来,原义是人马奔跑时扬起尘土,重新猛扑过来;比喻失败之后,重新恢复势力,含贬义。使用错误。

B 各得其所,原指每个人都能得到满足,后来则表示每个人或事物都得到了恰当的位置或安排。使用正确

C 息息相通,形容彼此的关系非常密切。使用正确

D 不容置疑,不允许有什么怀疑,表示论证严密,无可怀疑。使用正确

故答案为:A。

本题考查学生对词语使用的判断能力。词语运用往往在一定的语境中进行,所以要结合上下文语境,从词语的色彩、对象、使用范围等角度进行分析和理解。

5.【答案】A

【解析】A:寂漠——寂寞

故答案为:A。

本题考查学生词语掌握。注意积累,掌握字词含义及字形写法。要特别注意形近字,不写错别字。

6.【答案】B

【解析】A 随着......使,成分残缺,删去一个即可。

B 正确

C 原因是......造成的,重复赘余,删去一个即可。

D 切忌不可,否定不当,删去“切忌”或者“不可”即可。

故答案为:B。

本题考查学生修改病句能力。学生在日常学习中要熟练掌握修改病句“增删调换”这四种方法。要尽量保持句子原意不变和尽量少改动。病句常见错误类型:语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、表意不明、不合逻辑、歧义、分类不当、两面对一面。

7.【答案】含蓄深远;冬季;思想自由、个性解放

【解析】《月夜》写的是一个冬夜,北风呼啸,寒霜浓重;明月高照,冷气袭人。诗人表现了独立不倚的坚强性格和奋斗精神:与高树并排立着,而不是靠着。在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,这正显示出“五四”前夕一代青年的个性觉醒。追求人格独立,追求思想自由和个性解放,进而唤起国人的觉醒,民族的觉醒,乃是那里先进青年的奋斗目标。

故答案为:含蓄深远;冬季;思想自由、个性解放

本题考查课文知识点。要求学生掌握课内知识,了解作家及作品情感意蕴。

8.【答案】悼亡;寂寞;对友人的怀念

【解析】《萧红墓畔口占》是近代诗人戴望舒于1944年所作的一首悼亡诗。 ”寂寞“既是诗人其时其地的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照。它包含了诗人对朋友的真挚怀念和对当时社会现实的深沉感慨。

故答案为:悼亡;寂寞;对友人的怀念

本题考查课文知识点。要求学生掌握课内知识,了解作家及作品情感意蕴。

9.【答案】辑;盈;膨;饰

【解析】此题考查的是汉字的书写。1、辑;2、盈;3、澎;4、饰。

考查汉字的书写,要注意常用词语的积累,平时书写是要严格要求,书写规范,正确书写。

10.【答案】被动困惑、无助甚至有些害怕

【解析】诗歌题目中的“风雨”不仅仅是指自然界中的风雨,对于 “我”这样一个“年轻”没有人生阅历与生活经验的“舵手”来说,它们也指“人生”的坎坷与遭遇。这首诗用翻天覆地之势的暴风骤雨象征了“人生”的坎坷与磨难以及当时的中国社会所承受的苦难,表现了年轻人面对现实的勇气和责任感,对中国社会前途、民族命运的忧虑。

故答案为:被动困惑、无助甚至有些害怕

本题考查课文知识点及情感。要求学生掌握课内知识,了解作家及作品情感意蕴。

11.【答案】①当你站在桥上看风景时,楼上的人又把你当作风景来欣赏。②明月的光辉装饰了你的窗户,而你整个的形象进入他人的梦中,装饰了他人的梦。

【解析】原文:你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。第一个画面是你在桥上看风景,整体是一副迷人的画面,因此楼上的人把你当成了风景在看。第二幅图是月光照亮了你的窗子,你在窗边的情形美如画,在他人的梦中装饰了他人的梦。

故答案为: ①当你站在桥上看风景时,楼上的人又把你当作风景来欣赏。②明月的光辉装饰了你的窗户,而你整个的形象进入他人的梦中,装饰了他人的梦。

本题考查文章内容理解。通读《断章》,理解《断章》大意。从中找到对应句,在理解大意的基础上,用自己的话概括描绘的画面即可。

12.【答案】与高树并排立着,而不是靠着。面对艰苦的环境,诗人表现出独立坚强的性格和奋斗精神,显示出“五四”前夕新一代青年知识分子自我意识的觉醒,以及他们对独立自由的渴望。

【解析】我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着。在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,这正显示出一代青年知识分子开始觉醒。追求人格独立,追求思想自由和个性解放,进而唤起国人的觉醒,民族的觉醒,乃是那个时候进步青年的人生追求。

故答案为:与高树并排立着,而不是靠着。面对艰苦的环境,诗人表现出独立坚强的性格和奋斗精神,显示出“五四”前夕新一代青年知识分子自我意识的觉醒,以及他们对独立自由的渴望。

本题考查语句理解。这类试题,不要浮于语句的表面意思,如果简单地理解为词句的表层意思,就容易理解偏差,一般要重点进行片段研读和探究,结合语境,联系诗歌创作背景,分析其深层意思,分析如何体现诗歌主旨。

【答案】13.多数初中学生对诗词感兴趣。随着年级的升高,对诗词感兴趣的同学越来越多。

14.要有称呼,主题明确,语言尽量有文采。

【解析】(1)本题考查图表转换与概括。答题顺序是:观察图表,分析理解,归纳概括,文字表达。不要遗漏信息,不要推断错误,不要出现具体数字,要用“绝大多数、多数、大部分、极少部分”等词语。

(2)本题考查对开场白的写作。内容包括:称谓、问候语+开展活动的原因、目的或意义(鼓动语)+导入语(激情洋溢的语言)。表述时要注意设悬念、提问题以吸引注意,可以使用幽默的语言,使用排比的句式。

13.通过横看纵看得知,随着年级的升高,对诗词不感兴趣的越来越少,比较感兴趣和感兴趣的越来越多。

故答案为: 第1空、多数初中学生对诗词感兴趣。随着年级的升高,对诗词感兴趣的同学越来越多

14.首先要交待活动的主题“古诗苑漫步”,其次要表明活动的意义,设计时语言尽量简单,铿锵有力,富有号召和感染力。还要有称呼。

故答案为:

同学们,中华诗词是民族文化的瑰宝,古诗词不仅具有丰富的思想感情和深刻的价值观念,还有音韵美、节奏美和绘画美。今天,就让我们在这个古诗的国度里漫步,在诗情画意中品味闲情逸致,接受一次美的洗礼吧!

【答案】15.“风”“雨”从大地“卷来”“奔来”,气势十足,风雨中的大地看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,忧思满怀,就像一个缺乏出海经验的年轻舵手,不知道如何把握自己的方向。

16.所有的叶与一片叶,所有的花与一朵花,所有的树与一棵树,它们都是多对一的关系,“多”与“一”本是对立的关系,但是作者在此用“是”字将其等同起来,用对立物表现了“统一”的思想。

17.诗人在刹那的观赏中提炼出八个意象:“站在桥上的你”“楼上看风景的人”“桥”“楼”“明月”“窗子”“别人”“梦”。

18.“六小时”说明时间之长,“长途”说明距离之远,强调“六小时”和“长途”,是写实,更隐指诗人对已故者友谊的深厚和诚挚。“寂寞”既是诗人当时的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照,是诗篇最主要的感情基调。

19.象征意象:这首诗反映了五四运动之前的一个社会侧面——半殖民地半封建中国的某种社会相。“树”象征着古老的观念,传统、稳健、根基深厚、固执而迂腐。“并排立着”是思想的并立。“没有靠着”是挣脱、是倔强、也是追求独立。“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着”象征着诗人独立不倚的坚强性格和奋斗精神。

【解析】(1)本题考查对诗歌理解。描绘画面的题目,一般要抓住诗中的意象,合理加以想象,描述出符合主题的景象。

(2)本题考查学生对诗歌内容的理解与掌握。理解诗歌内容,一定要认真阅读原诗,正确理解其意思,然后根据题目的要求,即可作答。

(3)本道题考查对诗歌的内容理解和意象体会。解答本题需要理解诗句内容并感悟其中所反映的意象,根据关键词准确表述。

(4)本题考查理解诗歌内容及思想感情的能力。理解诗句内容,首先要抓住诗句中的人、物、景、事进行分析,然后再把这些内容综合起来考虑。而把握诗中诗人的思想感情,要结合诗歌的写作背景,作者所处的时代及诗歌的具体内容来理解,同时要联系诗中的景、物、意象来体会。

(5)本道题考查对诗歌意象体会主旨理解。解答本题需要理解诗句内容并感悟其中所反映的意象,根据关键词准确表述。

15.这首诗描绘的自然景观极有气势,“卷”字充分体现了自然的力量,而“海”与“舟”在空间、力量之间的对比又给人带来极大的视觉及精神冲击,“我有年轻舵手的忧怀”一句,充分体现了“我”面对风雨的勇气和责任感,也暗示出“我”所面对的不仅仅是自然的风雨,更是社会的、人生的风雨。据此分析,根据诗歌意思进行描绘,如:风雨狂卷而来,大地变得一片昏暗,就像是波涛起伏的海面,地上的房屋,如同飘摇在大海上的小船,起伏不定,面对汹涌大海一般的大地,“我”就像一个没有阅历的年轻舵手,不知道如何把握小船的方向。

故答案为:“风”“雨”从大地“卷来”“奔来”,气势十足,风雨中的大地看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,忧思满怀,就像一个缺乏出海经验的年轻舵手,不知道如何把握自己的方向。

16.作者认为“一切果实并无差异”,因此“繁多是个谎言”。作者先写到了花,又写到了叶,花、叶不论拥有怎样的万象姿态,它们的本质是为了结出果实,而果实的本质又是为了生命的传递。从这点上看,所有的花、叶、果实都有着自己的本质,就生命传承而言,这本质并无不同。因此,繁多是众多生物存在的表象,它们的本质都是统一的。据此分析作答即可。

故答案为:所有的叶与一片叶,所有的花与一朵花,所有的树与一棵树,它们都是多对一的关系,“多”与“一”本是对立的关系,但是作者在此用“是”字将其等同起来,用对立物表现了“统一”的思想。

17.意象,是客观形象与主观心灵融合成的带有某种意蕴与情调的东西,在诗歌中常常作为抒情的载体。仔细阅读《断章》一诗,作者写到了“站在桥上的你”“楼上看风景的人”“桥”“楼”“明月”“窗子”“别人”“梦”这几个意象,表达出了刹那间的感悟。

故答案为:诗人在刹那的观赏中提炼出八个意象:“站在桥上的你”“楼上看风景的人”“桥”“楼”“明月”“窗子”“别人”“梦”。

18.首先要了解诗歌的创作背景,这是戴望舒1944年所作的一首悼亡诗,写这首诗的时候,中国正处于战争中,在战乱的环境中,诗人走了六个小时去给亡故的友人上坟。“走六小时寂寞的长途”一句中,“六小时”说明时间之长,“长途”说明路途遥远,“寂寞”写出了诗人当时的心境,也是诗人长期以来心境的真实写照。这一句表达了诗人对逝去的友人的深切怀念。

故答案为:“六小时”说明时间之长,“长途”说明距离之远,强调“六小时”和“长途”,是写实,更隐指诗人对已故者友谊的深厚和诚挚。“寂寞”既是诗人当时的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照,是诗篇最主要的感情基调。

19.这首诗写于1917年,当时的中国正处在半殖民地半封建社会,作者的生存环境和诗中所描述的冬天里的月夜一样。面对这样的人世,这样的处境,诗人表现了独立不倚的坚强性格和奋斗精神。其中,“树”具有象征意义,象征古老迂腐的旧思想;“并排立着”,象征作者与旧思想的并立;“没有靠着”象征作者在恶劣的环境中不妥协,在孤独中不退缩,显示出青年一代追求人格独立,追求思想解放的意识。

故答案为:象征意象:这首诗反映了五四运动之前的一个社会侧面——半殖民地半封建中国的某种社会相。“树”象征着古老的观念,传统、稳健、根基深厚、固执而迂腐。“并排立着”是思想的并立。“没有靠着”是挣脱、是倔强、也是追求独立。“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着”象征着诗人独立不倚的坚强性格和奋斗精神。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读