11 送东阳马生序 同步分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 11 送东阳马生序 同步分层作业(含答案解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 171.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-15 12:05:02 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

11 送东阳马生序 同步分层作业

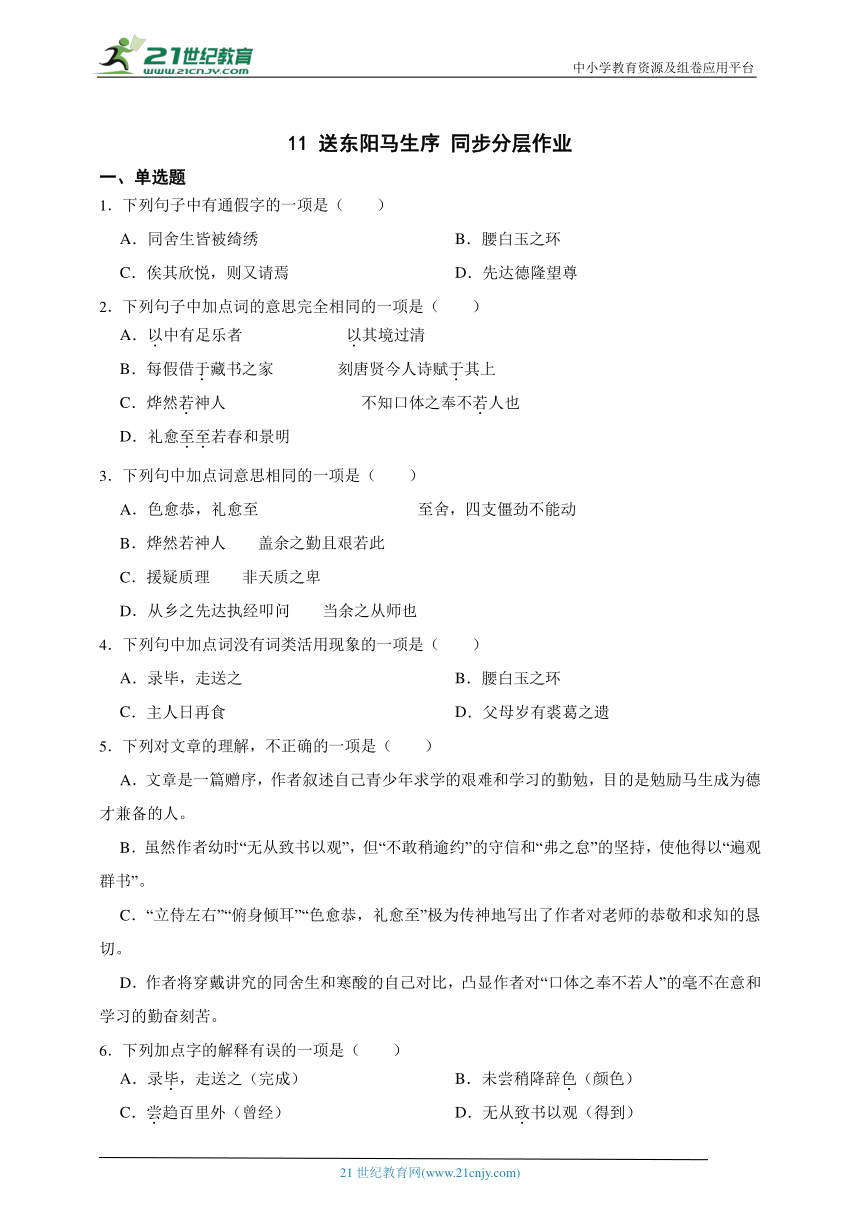

一、单选题

1.下列句子中有通假字的一项是( )

A.同舍生皆被绮绣 B.腰白玉之环

C.俟其欣悦,则又请焉 D.先达德隆望尊

2.下列句子中加点词的意思完全相同的一项是( )

A.以中有足乐者 以其境过清

B.每假借于藏书之家 刻唐贤今人诗赋于其上

C.烨然若神人 不知口体之奉不若人也

D.礼愈至至若春和景明

3.下列句中加点词意思相同的一项是( )

A.色愈恭,礼愈至 至舍,四支僵劲不能动

B.烨然若神人 盖余之勤且艰若此

C.援疑质理 非天质之卑

D.从乡之先达执经叩问 当余之从师也

4.下列句中加点词没有词类活用现象的一项是( )

A.录毕,走送之 B.腰白玉之环

C.主人日再食 D.父母岁有裘葛之遗

5.下列对文章的理解,不正确的一项是( )

A.文章是一篇赠序,作者叙述自己青少年求学的艰难和学习的勤勉,目的是勉励马生成为德才兼备的人。

B.虽然作者幼时“无从致书以观”,但“不敢稍逾约”的守信和“弗之怠”的坚持,使他得以“遍观群书”。

C.“立侍左右”“俯身倾耳”“色愈恭,礼愈至”极为传神地写出了作者对老师的恭敬和求知的恳切。

D.作者将穿戴讲究的同舍生和寒酸的自己对比,凸显作者对“口体之奉不若人”的毫不在意和学习的勤奋刻苦。

6.下列加点字的解释有误的一项是( )

A.录毕,走送之(完成) B.未尝稍降辞色(颜色)

C.尝趋百里外(曾经) D.无从致书以观(得到)

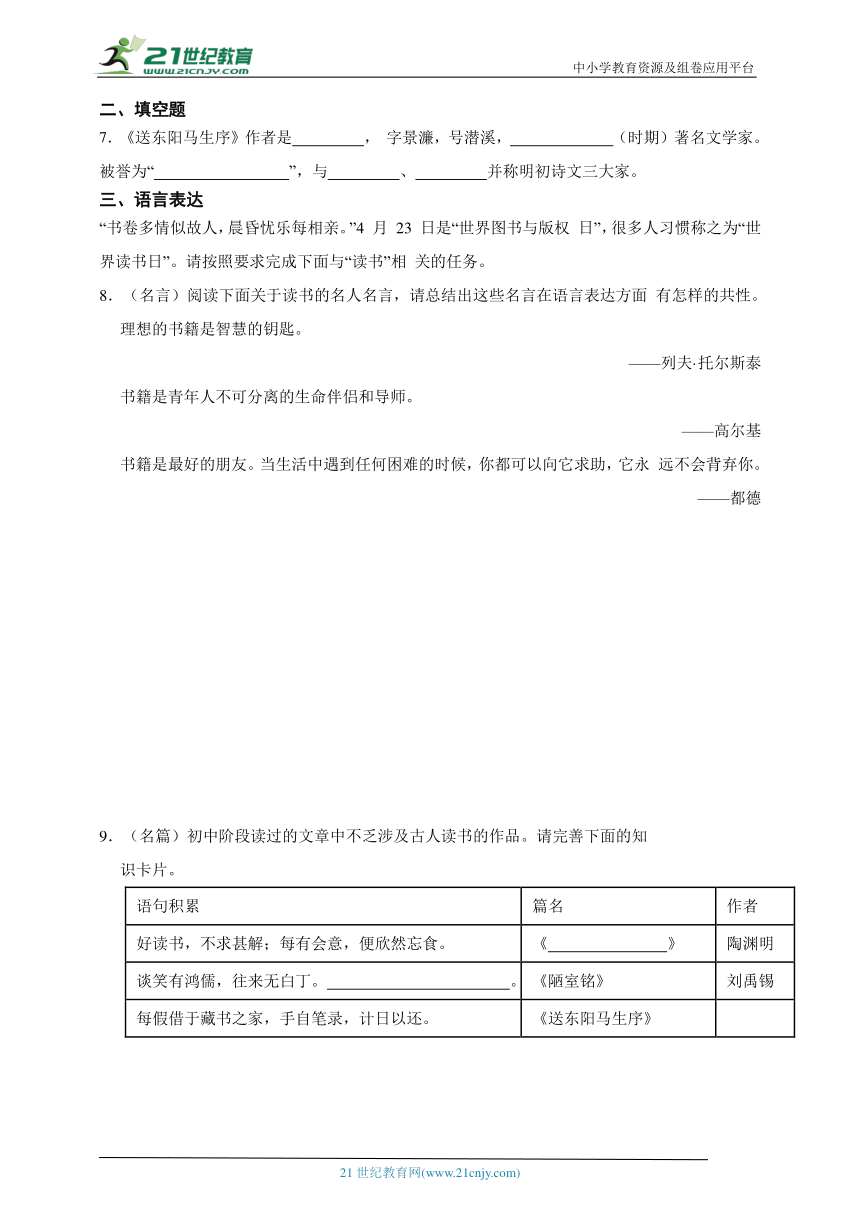

二、填空题

7.《送东阳马生序》作者是 , 字景濂,号潜溪, (时期)著名文学家。被誉为“ ”,与 、 并称明初诗文三大家。

三、语言表达

“书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。”4 月 23 日是“世界图书与版权 日”,很多人习惯称之为“世界读书日”。请按照要求完成下面与“读书”相 关的任务。

8.(名言)阅读下面关于读书的名人名言,请总结出这些名言在语言表达方面 有怎样的共性。

理想的书籍是智慧的钥匙。

——列夫·托尔斯泰

书籍是青年人不可分离的生命伴侣和导师。

——高尔基

书籍是最好的朋友。当生活中遇到任何困难的时候,你都可以向它求助,它永 远不会背弃你。

——都德

9.(名篇)初中阶段读过的文章中不乏涉及古人读书的作品。请完善下面的知

识卡片。

语句积累 篇名 作者

好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。 《 》 陶渊明

谈笑有鸿儒,往来无白丁。 。 《陋室铭》 刘禹锡

每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。 《送东阳马生序》

10.(名法)下面语句都是谈读书方法的,选择其中你比较赞赏的一则,结合自己的阅读体验,谈一谈你对这个读书方法的理解。(不少于 80 字)

孟轲的“独立思考法”:尽信书不如无书。

朱熹的“三到法”:读书有三到——心到、眼到、口到。 冰心的“创新法”:读书恨与古人同。 伏尔泰的“再读法”:重新再读一本旧书,就仿佛与老友重逢。

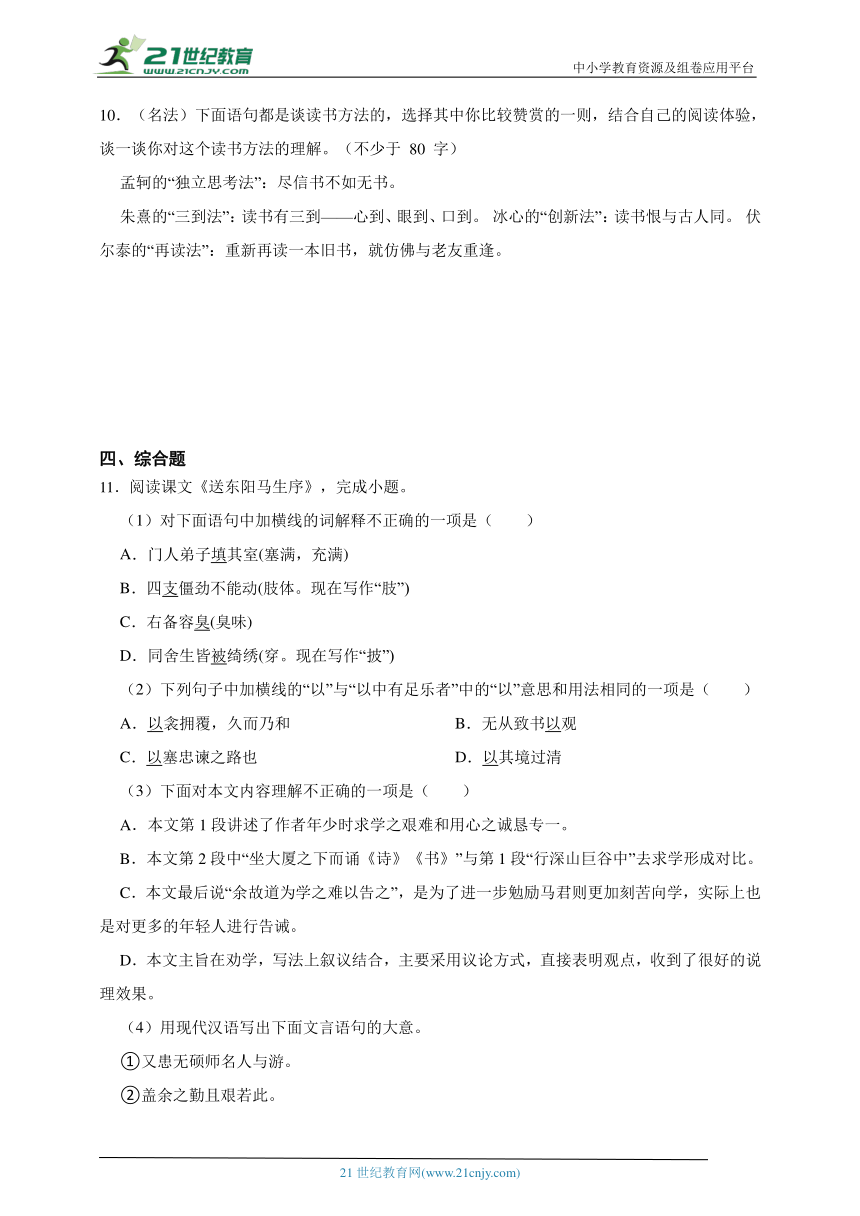

四、综合题

11.阅读课文《送东阳马生序》,完成小题。

(1)对下面语句中加横线的词解释不正确的一项是( )

A.门人弟子填其室(塞满,充满)

B.四支僵劲不能动(肢体。现在写作“肢”)

C.右备容臭(臭味)

D.同舍生皆被绮绣(穿。现在写作“披”)

(2)下列句子中加横线的“以”与“以中有足乐者”中的“以”意思和用法相同的一项是( )

A.以衾拥覆,久而乃和 B.无从致书以观

C.以塞忠谏之路也 D.以其境过清

(3)下面对本文内容理解不正确的一项是( )

A.本文第1段讲述了作者年少时求学之艰难和用心之诚恳专一。

B.本文第2段中“坐大厦之下而诵《诗》《书》”与第1段“行深山巨谷中”去求学形成对比。

C.本文最后说“余故道为学之难以告之”,是为了进一步勉励马君则更加刻苦向学,实际上也是对更多的年轻人进行告诫。

D.本文主旨在劝学,写法上叙议结合,主要采用议论方式,直接表明观点,收到了很好的说理效果。

(4)用现代汉语写出下面文言语句的大意。

①又患无硕师名人与游。

②盖余之勤且艰若此。

(5)本文多次提到太学生学习条件优越,其用意是什么?

五、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成各题。

【甲】核舟记(节选)

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

【乙】送东阳马生序(节选)

当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

12.【甲】《核舟记》出自 一书,【乙】《送东阳马生序》的作者是 。

13.下列表述有误的一项是( )

A.“中峨冠而多髯者”“腰白玉之环”加点词属词类活用,都用作动词。

B.“佛印绝类弥勒”“穷冬烈风”加点字是同义词,均解释为“极”。

C.“诎右臂支船”“同舍生皆被绮绣”加点字皆为通假字,前者同“屈”,后者同“披”。

D.“而竖其左膝”“久而乃和”加点字均为连词,表前后转折关系。

14.【甲】划线句中加点字的作用是: ;整段通过对船头三人的描写,淋漓尽致地体现了核舟主题中的“ ”一字。【乙】则是通过 的手法,既写出了作者 的过程,又表达了他 的态度。

答案解析

1.【答案】A

【解析】 A项“同舍生皆被绮绣”中的“被”是通假字,通“披”,意为“穿着”

BCD.均无通假字。

故答案为:A

本题考查通假字。通假字是中国古书的用字现象之一,即“通用、借代”,用读音相同或相近的字或其他类型的字代替本字。需要考生平时对通假字多归纳汇总,并熟悉常见通假字。

2.【答案】A

【解析】A项:“以中有足乐者”中的“以”意思是“因为”,它引导原因状语从句,表示“内心有足以快乐的事”。“以其境过清”中的“以”也是“因为”的意思,同样引导原因状语从句,表示“因为环境过于清冷”。

B项:“每假借于藏书之家”中的“于”是介词,表示“从”或“向”,这里指的是从藏书的人家那里借书。“刻唐贤今人诗赋于其上”中的“于”也是介词,这里表示“在……上面”,指的是在石碑上刻写。两个“于”的介词用法不同,所以意思不相同。

C项:“烨然若神人”中的“若”是“像”的意思,表示某物或某人看起来像是神人。“不知口体之奉不若人也”中的“若”也是“像”的意思,这里表示不如别人。两个“若”都表示“像”,但在具体语境中用法和意思略有差异。第一个表示相似性,第二个用于比较。

D项:“礼愈至”中的“至”是“周到”的意思,表示礼节非常周到。“至若春和景明”中的“至”是“至于”的意思,用于引出另一种情况或场景,这里指的是到了春天阳光明媚的时候。

故答案为:A

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

3.【答案】B

【解析】 A .周到/到达;

B .好像;

C .询问/资质;

D .向/跟从。

故答案为:B。

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

4.【答案】A

【解析】A 项,走:古今异义词,跑;

B 项,腰:名词作动词,在腰间佩戴;

C 项,日:名词作状语,每天。

D 项,岁:名词作状语,每年。

故答案为:A。

本题考查对文言词语的含义的理解。解答此类题,要大致了解文意,理解句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断词义,注意通假字、词类活用、一词多义和古今异义等文言现象。

5.【答案】D

【解析】 ABC .正确;

D .有误,"突显作者对'口体之奉不若人'的毫不在意"表述不恰当,作者是凸显生活的艰辛和学习的勤奋。

故答案为:D 。

本题考查学生分析文章内容的能力。学生要把握文章主旨,注意标志性词语,尽量利用文本中的信息。要结合文章中心及上下文,进行理解分析即可。

6.【答案】B

【解析】 B.句意:他的言辞和态 度从未稍有委婉.。故B项的“色”指脸色。

故答案为:B

本题考查对文言词语含义的理解。重点文言实词的含义需要在平时多积累识记,学会从课内向课外的迁移。解答本题,要先理解句子的意思,再据此推断加点词的含义。

7.【答案】宋濂;元末明初;开国文臣之首;刘基;高启

【解析】本题要求学生掌握宋濂的相关文学常识。宋濂,字景濂,号潜溪,元末明初著名文学家、政治家、史学家、思想家,被誉为“开国文臣之首”,与高启、刘基并称为“明初诗文三大家".

故答案为:宋濂;元末明初;开国文臣之首;高启、刘基

本题考查文学常识的识记,解答此题的关键在于平时的识记和积累,根据题干的提示进行正确的作答。

【答案】8.都运用了比喻的修辞手法(或“都运用了修辞”);语言简练(形象、生动),蕴含哲理。

9.五柳先生传;可以调素琴,阅金经;宋濂

10.示例:独立思考法;读书一定要有自己的思考,书中的知识、道理虽然有很大一部分是对人有益的,可以开阔人们的视野,提高人们的修养。但是难免有一些不良书籍,因此不能一味依赖书上的主张,应结合自己的阅读体会和生活实践辩证地吸收。

【解析】(1)本题考查赏析句子。对语言运用表达手法的考查。一般来说,语言的的特点有:形象活泼、清新柔美、简洁凝练、准确严密、精炼深刻、通俗易懂、音韵和谐、节奏感强、含蓄隽永、语言柔美、富有诗意等方面分析。

(2)本题考查文学常识。文学常识的识记可以按人物、国籍、时代、作品、称谓等来记就可以,也就是所说的“名、时、地、评、作”几个方面来识记。本题依据识记的内容即可作答。

(3)本题考查语言表达。答此类试题一般采用“观点+理由”的格式,采用1+2或1+3的语言表达形式。即言简意赅地表述自己的观点,再用“比如”“例如”之类的词语,结合题目的相关要求,结合自己的亲身经历,写两三句话谈谈理由,语言要通顺,表意要明确,尽量有文采。只要切合文题要求,言之成理即可。

8.细读这三句话可知,第一句话把书籍比作智慧的钥匙。第二句话把书籍比作伴侣和导师。第三句话把书籍比作朋友,所以这三句话都运用比喻的修辞,同时在简练的语言蕴含了丰富的哲理。

故答案为:都运用了比喻的修辞手法(或“都运用了修辞”);语言简练(形象、生动),蕴含哲理。

9. (1)"好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食"出自东晋陶渊明的《五柳先生传》。

(2)根据对《陋室铭》的背诵可知空白处应为:可以调素琴,阅金经。

(3)《送东阳马生序》的作者是明代学者宋濂。

故答案为:五柳先生传;可以调素琴,阅金经;宋濂

10.作答本题时,从这几种读书方法中选择自己最熟悉的一种,然后结合自己的读书体会表述理解即可。语意清晰,语序流畅合理即可。

故答案为:示例:独立思考法;读书一定要有自己的思考,书中的知识、道理虽然有很大一部分是对人有益的,可以开阔人们的视野,提高人们的修养。但是难免有一些不良书籍,因此不能一味依赖书上的主张,应结合自己的阅读体会和生活实践辩证地吸收。

11.【答案】(1)C

(2)D

(3)D

(4)①又苦于没有大师、名人交游(向他们请教)。②我求学时辛勤艰苦的情况大体就是这样。

(5)业有所精,德有所成,关键在于用心专一。(用原文“其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?”回答亦可)

【解析】(1)“臭味”应改为“香料”。(2)D项和“以中有足乐者”的“以”均为连词,因为。A.介词,“用”的意思;B.连词,“来”的意思;C.连词,“余”的意思。(3)选文是以叙事代说理,理在事中。(4)参照注释疏通全文,在全文语境中大致了解句子的意思,解释清楚关键词语“患”“与”“ 犹”,最后疏通句子。(5)此题考查对作者写作意图的把握能力。从太学生学习条件优越和宋濂学习条件艰苦的对比中去分析。

本题考查学生对课文内容的理解能力,锻炼了学生阅读和分析能力。

【答案】12.《虞初新志》;宋濂

13.D

14.【甲】运用系列动词描写了苏黄二人的动作,不仅使人物栩栩如生,更是让原本静态的船头有了动感。;泛;【乙】对比;艰难求学;略无慕艳。

【解析】(1)本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。

(2)本题考查文言实词意义。翻译文言实词的意义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类的活用、一词多义和古今异义词;同时还应结合具体的语境做出准确的判断。考题涉及的词语都来源于教材中所选的课文,这要求学生应加强对教材所选入的文言文诵读与掌握,解答根据所学过的课文,根据上下文做出判断。

(3) 本题考查比较阅读能力,文言文要点的分析概括,要想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。在准确理解词意、句意、段意的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求提取重要信息。

[参考译文】

【甲】

船头坐着三个人,中间戴着高帽子并且多胡须的人是苏东坡,佛印在他的右边,鲁直在他的左边。苏东坡、黄鲁直一起看一幅书画横幅。苏东坡右手拿着书画卷的右端,左手轻按鲁直的脊背。鲁直左手拿着书画卷的左端,右手指着书画,好像在说什么话。苏东坡露出右脚,鲁直露出左脚,各自略微侧着身子,他们的互相靠近的两膝,各自隐藏在书画卷下面的衣褶里。佛印极像弥勒菩萨,敞开胸襟露出两乳,抬头仰望,神态表情和苏东坡、黄鲁直不相关联。佛印平放着右膝,弯曲着右臂支撑在船上,并竖起他的左膝,左臂挂着念珠靠着左膝,念珠可以清清楚楚地数出来。

【乙】

当我跟从老师学习时,背着书箱,拖着鞋子,行走在深山大谷之中,严冬寒风凛冽,大雪深达几尺,脚和皮肤受冻裂开都不知道。到学舍后,四肢冻僵了不能动弹,仆人给我灌下热水,用被子围盖身上,过了很久才暖和过来。我住在旅馆里,每天吃两顿饭,没有新鲜肥嫩的美味享受。同学舍的求学者都穿着锦绣衣服,戴着穿有珠穗、饰有珍宝的帽子,腰间挂着白玉环,左边佩戴着刀,右边备有香囊,光彩鲜明,如同神人;我则穿着破旧的衣袍处于他们之间,毫无羡慕的意思。因为心中有足以使自己高兴的事,并不觉得吃穿的享受不如人家。我的勤劳和艰辛大概就是这样。

12.本题考查文学常识的积累。根据记忆,可知《核舟记》选自《虞初新志》;《送东阳马生序》的作者是宋濂。

故答案为:《虞初新志》;宋濂

13.ABC.正确:

D.有误,“而竖其左膝”的“而”表递进,“久而乃和”的“而”表顺承。

故答案为:D

14.本题考查对文章的理解和分析。结合苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语”,意思是“苏东坡、黄鲁直共同看着一幅书画长卷。东坡右手拿着卷的右端,左手轻按在鲁直的背上。鲁直左手拿着卷的左端,右手指着手卷,好像在说些什么”,加点字都是动词,说明了雕刻的逼真精巧;体现了核舟主题中的“明有奇巧人”中的“巧”字。【乙】文“同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则袍敝衣处其间,略无慕艳意”,采用对比,写出了作者求学过程的艰苦,写出了他的刻苦求学,也表达了他对学习的认真和热爱。

故答案为:【甲】运用系列动词描写了苏黄二人的动作,不仅使人物栩栩如生,更是让原本静态的船头有了动感;泛;【乙】对比;艰难求学;略无慕艳。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

11 送东阳马生序 同步分层作业

一、单选题

1.下列句子中有通假字的一项是( )

A.同舍生皆被绮绣 B.腰白玉之环

C.俟其欣悦,则又请焉 D.先达德隆望尊

2.下列句子中加点词的意思完全相同的一项是( )

A.以中有足乐者 以其境过清

B.每假借于藏书之家 刻唐贤今人诗赋于其上

C.烨然若神人 不知口体之奉不若人也

D.礼愈至至若春和景明

3.下列句中加点词意思相同的一项是( )

A.色愈恭,礼愈至 至舍,四支僵劲不能动

B.烨然若神人 盖余之勤且艰若此

C.援疑质理 非天质之卑

D.从乡之先达执经叩问 当余之从师也

4.下列句中加点词没有词类活用现象的一项是( )

A.录毕,走送之 B.腰白玉之环

C.主人日再食 D.父母岁有裘葛之遗

5.下列对文章的理解,不正确的一项是( )

A.文章是一篇赠序,作者叙述自己青少年求学的艰难和学习的勤勉,目的是勉励马生成为德才兼备的人。

B.虽然作者幼时“无从致书以观”,但“不敢稍逾约”的守信和“弗之怠”的坚持,使他得以“遍观群书”。

C.“立侍左右”“俯身倾耳”“色愈恭,礼愈至”极为传神地写出了作者对老师的恭敬和求知的恳切。

D.作者将穿戴讲究的同舍生和寒酸的自己对比,凸显作者对“口体之奉不若人”的毫不在意和学习的勤奋刻苦。

6.下列加点字的解释有误的一项是( )

A.录毕,走送之(完成) B.未尝稍降辞色(颜色)

C.尝趋百里外(曾经) D.无从致书以观(得到)

二、填空题

7.《送东阳马生序》作者是 , 字景濂,号潜溪, (时期)著名文学家。被誉为“ ”,与 、 并称明初诗文三大家。

三、语言表达

“书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。”4 月 23 日是“世界图书与版权 日”,很多人习惯称之为“世界读书日”。请按照要求完成下面与“读书”相 关的任务。

8.(名言)阅读下面关于读书的名人名言,请总结出这些名言在语言表达方面 有怎样的共性。

理想的书籍是智慧的钥匙。

——列夫·托尔斯泰

书籍是青年人不可分离的生命伴侣和导师。

——高尔基

书籍是最好的朋友。当生活中遇到任何困难的时候,你都可以向它求助,它永 远不会背弃你。

——都德

9.(名篇)初中阶段读过的文章中不乏涉及古人读书的作品。请完善下面的知

识卡片。

语句积累 篇名 作者

好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。 《 》 陶渊明

谈笑有鸿儒,往来无白丁。 。 《陋室铭》 刘禹锡

每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。 《送东阳马生序》

10.(名法)下面语句都是谈读书方法的,选择其中你比较赞赏的一则,结合自己的阅读体验,谈一谈你对这个读书方法的理解。(不少于 80 字)

孟轲的“独立思考法”:尽信书不如无书。

朱熹的“三到法”:读书有三到——心到、眼到、口到。 冰心的“创新法”:读书恨与古人同。 伏尔泰的“再读法”:重新再读一本旧书,就仿佛与老友重逢。

四、综合题

11.阅读课文《送东阳马生序》,完成小题。

(1)对下面语句中加横线的词解释不正确的一项是( )

A.门人弟子填其室(塞满,充满)

B.四支僵劲不能动(肢体。现在写作“肢”)

C.右备容臭(臭味)

D.同舍生皆被绮绣(穿。现在写作“披”)

(2)下列句子中加横线的“以”与“以中有足乐者”中的“以”意思和用法相同的一项是( )

A.以衾拥覆,久而乃和 B.无从致书以观

C.以塞忠谏之路也 D.以其境过清

(3)下面对本文内容理解不正确的一项是( )

A.本文第1段讲述了作者年少时求学之艰难和用心之诚恳专一。

B.本文第2段中“坐大厦之下而诵《诗》《书》”与第1段“行深山巨谷中”去求学形成对比。

C.本文最后说“余故道为学之难以告之”,是为了进一步勉励马君则更加刻苦向学,实际上也是对更多的年轻人进行告诫。

D.本文主旨在劝学,写法上叙议结合,主要采用议论方式,直接表明观点,收到了很好的说理效果。

(4)用现代汉语写出下面文言语句的大意。

①又患无硕师名人与游。

②盖余之勤且艰若此。

(5)本文多次提到太学生学习条件优越,其用意是什么?

五、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成各题。

【甲】核舟记(节选)

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

【乙】送东阳马生序(节选)

当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

12.【甲】《核舟记》出自 一书,【乙】《送东阳马生序》的作者是 。

13.下列表述有误的一项是( )

A.“中峨冠而多髯者”“腰白玉之环”加点词属词类活用,都用作动词。

B.“佛印绝类弥勒”“穷冬烈风”加点字是同义词,均解释为“极”。

C.“诎右臂支船”“同舍生皆被绮绣”加点字皆为通假字,前者同“屈”,后者同“披”。

D.“而竖其左膝”“久而乃和”加点字均为连词,表前后转折关系。

14.【甲】划线句中加点字的作用是: ;整段通过对船头三人的描写,淋漓尽致地体现了核舟主题中的“ ”一字。【乙】则是通过 的手法,既写出了作者 的过程,又表达了他 的态度。

答案解析

1.【答案】A

【解析】 A项“同舍生皆被绮绣”中的“被”是通假字,通“披”,意为“穿着”

BCD.均无通假字。

故答案为:A

本题考查通假字。通假字是中国古书的用字现象之一,即“通用、借代”,用读音相同或相近的字或其他类型的字代替本字。需要考生平时对通假字多归纳汇总,并熟悉常见通假字。

2.【答案】A

【解析】A项:“以中有足乐者”中的“以”意思是“因为”,它引导原因状语从句,表示“内心有足以快乐的事”。“以其境过清”中的“以”也是“因为”的意思,同样引导原因状语从句,表示“因为环境过于清冷”。

B项:“每假借于藏书之家”中的“于”是介词,表示“从”或“向”,这里指的是从藏书的人家那里借书。“刻唐贤今人诗赋于其上”中的“于”也是介词,这里表示“在……上面”,指的是在石碑上刻写。两个“于”的介词用法不同,所以意思不相同。

C项:“烨然若神人”中的“若”是“像”的意思,表示某物或某人看起来像是神人。“不知口体之奉不若人也”中的“若”也是“像”的意思,这里表示不如别人。两个“若”都表示“像”,但在具体语境中用法和意思略有差异。第一个表示相似性,第二个用于比较。

D项:“礼愈至”中的“至”是“周到”的意思,表示礼节非常周到。“至若春和景明”中的“至”是“至于”的意思,用于引出另一种情况或场景,这里指的是到了春天阳光明媚的时候。

故答案为:A

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

3.【答案】B

【解析】 A .周到/到达;

B .好像;

C .询问/资质;

D .向/跟从。

故答案为:B。

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

4.【答案】A

【解析】A 项,走:古今异义词,跑;

B 项,腰:名词作动词,在腰间佩戴;

C 项,日:名词作状语,每天。

D 项,岁:名词作状语,每年。

故答案为:A。

本题考查对文言词语的含义的理解。解答此类题,要大致了解文意,理解句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断词义,注意通假字、词类活用、一词多义和古今异义等文言现象。

5.【答案】D

【解析】 ABC .正确;

D .有误,"突显作者对'口体之奉不若人'的毫不在意"表述不恰当,作者是凸显生活的艰辛和学习的勤奋。

故答案为:D 。

本题考查学生分析文章内容的能力。学生要把握文章主旨,注意标志性词语,尽量利用文本中的信息。要结合文章中心及上下文,进行理解分析即可。

6.【答案】B

【解析】 B.句意:他的言辞和态 度从未稍有委婉.。故B项的“色”指脸色。

故答案为:B

本题考查对文言词语含义的理解。重点文言实词的含义需要在平时多积累识记,学会从课内向课外的迁移。解答本题,要先理解句子的意思,再据此推断加点词的含义。

7.【答案】宋濂;元末明初;开国文臣之首;刘基;高启

【解析】本题要求学生掌握宋濂的相关文学常识。宋濂,字景濂,号潜溪,元末明初著名文学家、政治家、史学家、思想家,被誉为“开国文臣之首”,与高启、刘基并称为“明初诗文三大家".

故答案为:宋濂;元末明初;开国文臣之首;高启、刘基

本题考查文学常识的识记,解答此题的关键在于平时的识记和积累,根据题干的提示进行正确的作答。

【答案】8.都运用了比喻的修辞手法(或“都运用了修辞”);语言简练(形象、生动),蕴含哲理。

9.五柳先生传;可以调素琴,阅金经;宋濂

10.示例:独立思考法;读书一定要有自己的思考,书中的知识、道理虽然有很大一部分是对人有益的,可以开阔人们的视野,提高人们的修养。但是难免有一些不良书籍,因此不能一味依赖书上的主张,应结合自己的阅读体会和生活实践辩证地吸收。

【解析】(1)本题考查赏析句子。对语言运用表达手法的考查。一般来说,语言的的特点有:形象活泼、清新柔美、简洁凝练、准确严密、精炼深刻、通俗易懂、音韵和谐、节奏感强、含蓄隽永、语言柔美、富有诗意等方面分析。

(2)本题考查文学常识。文学常识的识记可以按人物、国籍、时代、作品、称谓等来记就可以,也就是所说的“名、时、地、评、作”几个方面来识记。本题依据识记的内容即可作答。

(3)本题考查语言表达。答此类试题一般采用“观点+理由”的格式,采用1+2或1+3的语言表达形式。即言简意赅地表述自己的观点,再用“比如”“例如”之类的词语,结合题目的相关要求,结合自己的亲身经历,写两三句话谈谈理由,语言要通顺,表意要明确,尽量有文采。只要切合文题要求,言之成理即可。

8.细读这三句话可知,第一句话把书籍比作智慧的钥匙。第二句话把书籍比作伴侣和导师。第三句话把书籍比作朋友,所以这三句话都运用比喻的修辞,同时在简练的语言蕴含了丰富的哲理。

故答案为:都运用了比喻的修辞手法(或“都运用了修辞”);语言简练(形象、生动),蕴含哲理。

9. (1)"好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食"出自东晋陶渊明的《五柳先生传》。

(2)根据对《陋室铭》的背诵可知空白处应为:可以调素琴,阅金经。

(3)《送东阳马生序》的作者是明代学者宋濂。

故答案为:五柳先生传;可以调素琴,阅金经;宋濂

10.作答本题时,从这几种读书方法中选择自己最熟悉的一种,然后结合自己的读书体会表述理解即可。语意清晰,语序流畅合理即可。

故答案为:示例:独立思考法;读书一定要有自己的思考,书中的知识、道理虽然有很大一部分是对人有益的,可以开阔人们的视野,提高人们的修养。但是难免有一些不良书籍,因此不能一味依赖书上的主张,应结合自己的阅读体会和生活实践辩证地吸收。

11.【答案】(1)C

(2)D

(3)D

(4)①又苦于没有大师、名人交游(向他们请教)。②我求学时辛勤艰苦的情况大体就是这样。

(5)业有所精,德有所成,关键在于用心专一。(用原文“其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?”回答亦可)

【解析】(1)“臭味”应改为“香料”。(2)D项和“以中有足乐者”的“以”均为连词,因为。A.介词,“用”的意思;B.连词,“来”的意思;C.连词,“余”的意思。(3)选文是以叙事代说理,理在事中。(4)参照注释疏通全文,在全文语境中大致了解句子的意思,解释清楚关键词语“患”“与”“ 犹”,最后疏通句子。(5)此题考查对作者写作意图的把握能力。从太学生学习条件优越和宋濂学习条件艰苦的对比中去分析。

本题考查学生对课文内容的理解能力,锻炼了学生阅读和分析能力。

【答案】12.《虞初新志》;宋濂

13.D

14.【甲】运用系列动词描写了苏黄二人的动作,不仅使人物栩栩如生,更是让原本静态的船头有了动感。;泛;【乙】对比;艰难求学;略无慕艳。

【解析】(1)本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。

(2)本题考查文言实词意义。翻译文言实词的意义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类的活用、一词多义和古今异义词;同时还应结合具体的语境做出准确的判断。考题涉及的词语都来源于教材中所选的课文,这要求学生应加强对教材所选入的文言文诵读与掌握,解答根据所学过的课文,根据上下文做出判断。

(3) 本题考查比较阅读能力,文言文要点的分析概括,要想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。在准确理解词意、句意、段意的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求提取重要信息。

[参考译文】

【甲】

船头坐着三个人,中间戴着高帽子并且多胡须的人是苏东坡,佛印在他的右边,鲁直在他的左边。苏东坡、黄鲁直一起看一幅书画横幅。苏东坡右手拿着书画卷的右端,左手轻按鲁直的脊背。鲁直左手拿着书画卷的左端,右手指着书画,好像在说什么话。苏东坡露出右脚,鲁直露出左脚,各自略微侧着身子,他们的互相靠近的两膝,各自隐藏在书画卷下面的衣褶里。佛印极像弥勒菩萨,敞开胸襟露出两乳,抬头仰望,神态表情和苏东坡、黄鲁直不相关联。佛印平放着右膝,弯曲着右臂支撑在船上,并竖起他的左膝,左臂挂着念珠靠着左膝,念珠可以清清楚楚地数出来。

【乙】

当我跟从老师学习时,背着书箱,拖着鞋子,行走在深山大谷之中,严冬寒风凛冽,大雪深达几尺,脚和皮肤受冻裂开都不知道。到学舍后,四肢冻僵了不能动弹,仆人给我灌下热水,用被子围盖身上,过了很久才暖和过来。我住在旅馆里,每天吃两顿饭,没有新鲜肥嫩的美味享受。同学舍的求学者都穿着锦绣衣服,戴着穿有珠穗、饰有珍宝的帽子,腰间挂着白玉环,左边佩戴着刀,右边备有香囊,光彩鲜明,如同神人;我则穿着破旧的衣袍处于他们之间,毫无羡慕的意思。因为心中有足以使自己高兴的事,并不觉得吃穿的享受不如人家。我的勤劳和艰辛大概就是这样。

12.本题考查文学常识的积累。根据记忆,可知《核舟记》选自《虞初新志》;《送东阳马生序》的作者是宋濂。

故答案为:《虞初新志》;宋濂

13.ABC.正确:

D.有误,“而竖其左膝”的“而”表递进,“久而乃和”的“而”表顺承。

故答案为:D

14.本题考查对文章的理解和分析。结合苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语”,意思是“苏东坡、黄鲁直共同看着一幅书画长卷。东坡右手拿着卷的右端,左手轻按在鲁直的背上。鲁直左手拿着卷的左端,右手指着手卷,好像在说些什么”,加点字都是动词,说明了雕刻的逼真精巧;体现了核舟主题中的“明有奇巧人”中的“巧”字。【乙】文“同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则袍敝衣处其间,略无慕艳意”,采用对比,写出了作者求学过程的艰苦,写出了他的刻苦求学,也表达了他对学习的认真和热爱。

故答案为:【甲】运用系列动词描写了苏黄二人的动作,不仅使人物栩栩如生,更是让原本静态的船头有了动感;泛;【乙】对比;艰难求学;略无慕艳。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读