14 山水画的意境 同步分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 14 山水画的意境 同步分层作业(含答案解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 443.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-15 12:06:29 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

14 山水画的意境 同步分层作业

一、单选题

1.下列关于文学文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.我国的“二十四节气”表明气候变化和农事季节。如“夏至”表示夏季开始。

B.中国传统绘画作品在古代诗文中一般被称为“丹青”,现在一般被称为“国画”。

C.“社稷”原指君主祈求国泰民安祭祀的“土神”和“谷神”。后用“社稷”代指国家。

D.中国书法源远流长,是我国民族文化的瑰宝。颜真卿的楷书、王羲之的行书都是极具代表性的。

2.下列各句中加点成语使用不恰当的一项是( )

A.你只要能身临其境地为我想一想,就会同情我,不会对我这样求全责备了。

B.学问从实地上用功,议论自然确有根据;若浮光掠影,自然随波逐流,无所

适从。

C.小明看了老师今天布置的作业,胸有成竹地说:“我肯定能全部做对。”

D.没有了亲友朝朝暮暮的陪伴,其实也就意味着没有了任何束缚。

3.下列各组词语中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.真挚(zhì) 柏树(bó) 朝霞暮霭(ǎi)

B.惨淡(cǎn) 意匠(jiànɡ) 富丽堂皇(táng)

C.惆怅(chánɡ) 差异(chā) 浮光掠影(lüè)

D.熟悉(shú) 渲染(xuān) 情寓于景(yù)

4.下列句中加点成语使用不恰当的一项是____

A.李可染的山水画似乎给了山水以生命,给人身临其境之感。

B.夕阳西下,杭州西湖的湖面上光影交织,好一派浮光掠影的景象。

C.小林看了老师今天布置的作业,胸有成竹地说:“我肯定能全部答对。”

D.没有了亲友朝朝暮暮的陪伴,我们需要坚强起来,独自迎接挑战。

5.下列关于山水画意境的理解,不正确的一项是 ( )

A.意境就是景与情的结合,画家通过对自然景物的描绘表现深厚的思想感情,山水画如果没有了意境,也就没有了灵魂。

B.意境的产生有赖于思想感情,而思想感情的产生源于画家对客观事物身临其境地长期观察和全面、深刻的认识。

C.意境在于有情趣有画意,山水画不是地理、自然环境的说明和图解,那些追求自然的画作说不上有意境,难以打动人。

D.山水画创作中,画家只有对所描绘的景物充满强烈、真挚、朴素的感情,有表达自己亲身感受的强烈愿望,才能创造别具一格的意境。

6.下列句子与其他三项运用的论证方法不同的一项是( )

A.毛主席的诗句,意境是很深的。如《十六字令三首》,每一首都是写景,每一字都是说山,但每一首、每一字又都充分表达了诗人的思想感情。

B.例如毛主席的《沁园春·雪》开头几句“北国风光,千里冰封,万里雪飘”,就充分体现了诗人胸怀和思想的崇高境界。

C.像五代画家荆浩在太行山上描写松树,朝朝暮暮长期观察,画松“凡数万本,始得其真”。

D.四川人说:“峨眉天下秀,夔门天下险,剑阁天下雄,青城天下幽。”这话是有道理的。

二、填空题

7.根据拼音写出相应的汉字。

(1)这里包含着朋友惜别的chóu chàng ,使人联想到依依送别的情景。

(2)一棵树、一座山,观其精神实质,经过画家思想感情的夸张xuàn rǎn ,意境会更鲜明。

(3)拿画松树来说,以中国画家看来,如没有特殊的时间要求[如朝霞mù ǎi 等],早晨8点钟或中午12点,都不是重要的。

(4)这里并没有直接描写人,实际上都有力地歌颂了人,歌颂了人的英雄qì gài 。

三、语言表达

8.导学三自古以来,各种艺术门类不同,“意匠”各异,却必有共通之处,可彼此借鉴。请结合下面李可染探讨中国画的有关材料,联系课文内容,谈谈你获得了哪些写作方面的启示。

【材料一】

中国艺术的意匠加工手段,是大胆的、高超的,京戏有高度的加工,中国画也如此。关于中国画的意匠,就我所体会的,大体有以下三个方面:

一、剪裁:中国画,长于大胆剪裁,有时剪裁到“零”。 中国画、中国戏曲都讲究空白,“计白当黑”,这不是表现力的削弱,而是画出最精华之处,使画面主要部分更为突出。客观事物永远都只是艺术的资料、素材,要就要,不要就不要,或强调,或降低。

二、夸张:艺术应把现实中最重要的拿过来,强调表现。夸张是在感情上给人以最大的满足。艺术表现爱和憎,要充分表现感情就要夸张。母亲夸孩子,一定是夸张的,但我们不能说它不真实。实际上只有夸张才是艺术上最真实的,只有真实的夸张才有感人的魅力。艺术要求抓住对象的本质特征,狠狠地表现,重重地表现,强调地表现。

三、 组织:画面一定要根据对象重新组织。 构图就是组织,根据自然本质的要求“经营位置”。 为了布局妥帖,有艺术表现力和感染力,山可以更高,水可以更阔,花可以更红,树可以更多,这都是允许的,画家完全有此权利……可是,有的画家却把自己变成客观对象的奴隶。应该说,画画本不只限于视觉,不仅画其“所见”,还要画其“所知”,即画家一生经历的总和,以及间接所见——包括传统在内。 画画不单是依靠“视觉”“知觉”,更重要的是还必须画“所想”,由“所见”推移到“所知”“所想”,即在个性中体现共性。 想象,不能说不真实,它是从现实经验产生的,所以艺术比现实更美、更好、更富理想、更动人。

——《漫谈山水画》(有删改)

【材料二】

生活与艺术相比,生活是基础,任何事情要想干好都要先打基础。 为什么一些人的山水画公式化,主要是脱离生活,脱离真实,没有感受。 凭自己想当然去画,画来画去必然形成一种固定的公式。

——《山水画“五字诀”》

【材料三】

学习必须是带强制性的,约束自己,不可放任。 约束久了,掌握了规律,到了老年就能“随心所欲”了,“随心所欲”也是“不逾矩”。

——《桂林写生教学笔录》

【材料四】

“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”是我早年有心变革中国画的座右铭。

“可贵者胆”“所要者魂”是我“打出来”前刻的两方印章。“胆”者,敢于突破传统中的陈腐框框;“魂”者,创作具有时代精神的意境。

——《我的话》

9.预学一李可染的山水画成就卓著,阅读课文前,欣赏教科书中的插图《漓江胜境图》,或查找资料,欣赏李可染其他山水名画,并任选一幅,写下你的感受。

画名:《 》

我的感受:

四、综合性学习

【学科素养】学完本课,班内开展关于画家李可染的综合性学习活动,请你完成下面的任务。

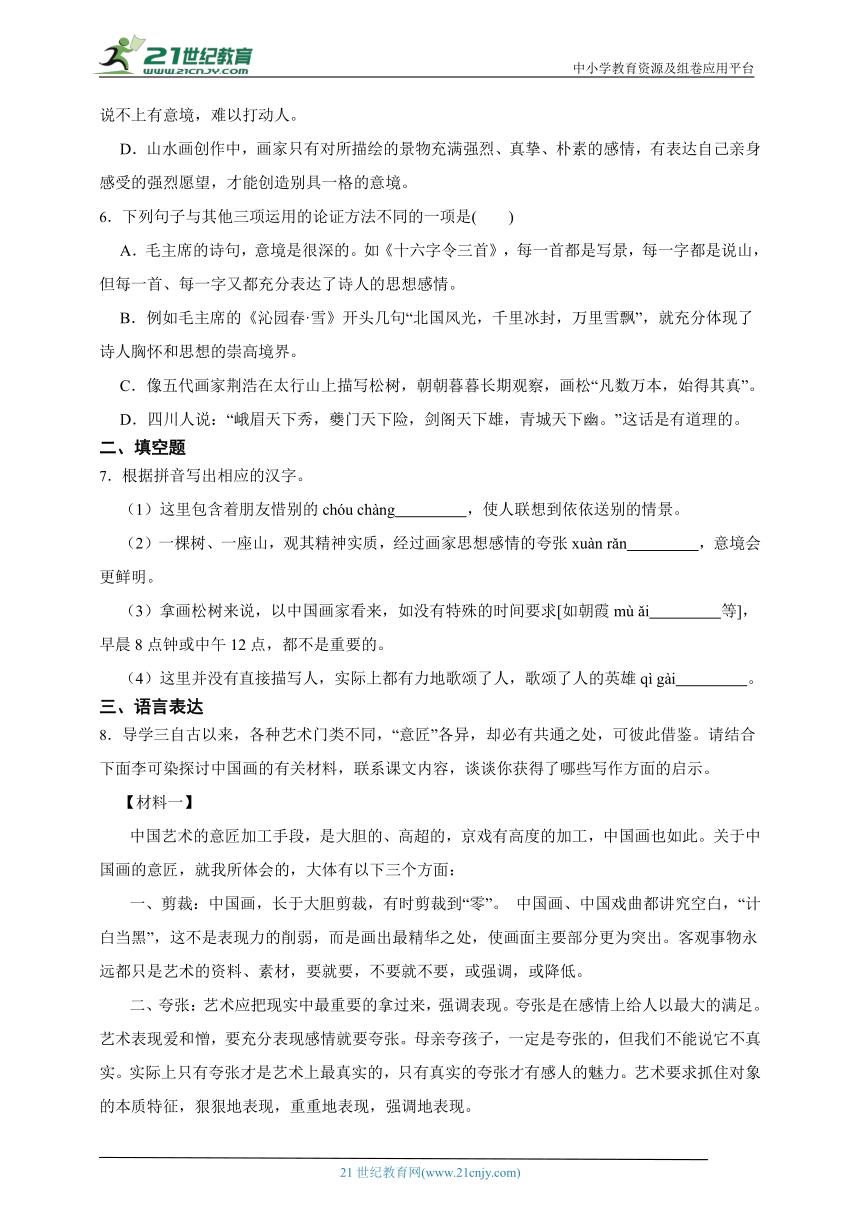

10.【审美创造】【跨学科·美术】下面是李可染的画作《归牧图》,请为画作写一段解说文字。要求:语意简明,语句通顺。

11.【语言运用】美术馆周末举行“李可染书画作品展”,酷爱绘画的小舟听说这件事后想去参观,但他的妈妈想让他在家好好学习。假如你是小舟,会怎样劝说妈妈同意自己去参观书画展?

小舟:

五、现代文阅读

【学科素养·审美创造】阅读下列实用类文本,回答问题。

[材料一] 曾经有个对中国文化特别感兴趣的外国学生读完《静夜思》后,一脸茫然地问他的朋友:月亮跟故乡有什么关系呢?

这位外国学生之所以有此疑问,是因为他不懂中国诗歌中的意象。意象,是打开诗歌大门的钥匙。

什么是意象呢?意象就是“意”加“象”的组合。自然界里,一切看得见的物体,如山、水、草、木等,都可以称之为“象”,即物象。物象一旦经过诗人审美经验的淘洗与筛选,经过诗人思想感情的化合与点染,带上了诗人的主观色彩,这样的物象就成了意象。如“梅”是一种客观的事物,它有形有色,具备某种形象。当诗人将它写入作品之中,并融入自己的主观情感时,它就成为诗歌的意象。

诗歌为什么要用意象呢?

因为诗歌讲究含蓄,忌直接宣泄主观情思。只有将抽象的情思转化为意象,才能构成诗的艺术。如诗人鲁藜的《泥土》:

老是把自己当作珍珠

就时时有怕被埋没的痛苦

把自己当作泥土吧

让众人把你踩成一条道路

诗歌用“珍珠”和“泥土”两个极平常的意象进行对比,就表现出两种不同的人生观,表达了诗人对理想、对人生的思索和追求,揭示出深刻的人生哲理。如果直接讲述道理,诗歌的艺术境界就荡然无存。

“立象”可以“尽意”。诗是心之精微,要把主观情思准确地表达出来很难,古人有“书不尽言,言不尽意”之说。为能“尽言尽意”,古人想出了化意为象的方法,以“不言出”来代替“言不出”和“言不尽”,把大量的空间留给读者去想象、去填充、去思考,尺幅之间表无穷意蕴。这种“立象以尽意”的方法是诗人表达满腔情思的最好方式。如余光中的《乡愁》。乡愁是一种十分抽象的情绪,要用语言准确地表达出来很难。但诗人把抽象的乡愁转化为邮票、船票、坟墓、海峡这四种意象,把“乡愁”物化,继而写出了母子离别之愁、新婚离别之愁、母子永别之愁和家国之愁,令人动容。

诗歌离不开意象。有意无象的诗,很难让人得到审美的满足;有象无意的诗,难以让读者获得深刻的认识。意象是沟通诗人与读者的桥梁,读者通过领悟意象的寓意,把握诗歌内容,领会诗歌主旨,感知诗人情感。

(摘编自王宜振《诗是意象的艺术》,有改动)

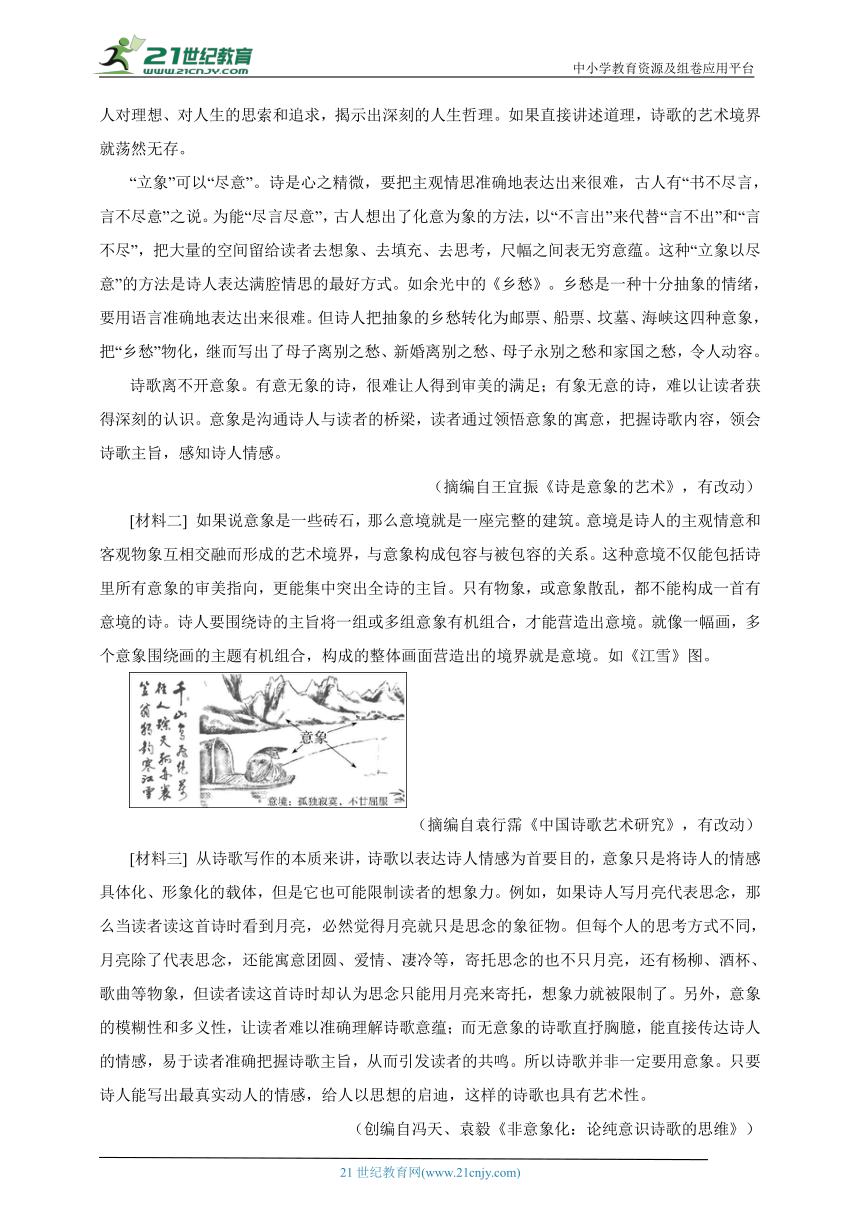

[材料二] 如果说意象是一些砖石,那么意境就是一座完整的建筑。意境是诗人的主观情意和客观物象互相交融而形成的艺术境界,与意象构成包容与被包容的关系。这种意境不仅能包括诗里所有意象的审美指向,更能集中突出全诗的主旨。只有物象,或意象散乱,都不能构成一首有意境的诗。诗人要围绕诗的主旨将一组或多组意象有机组合,才能营造出意境。就像一幅画,多个意象围绕画的主题有机组合,构成的整体画面营造出的境界就是意境。如《江雪》图。

(摘编自袁行霈《中国诗歌艺术研究》,有改动)

[材料三] 从诗歌写作的本质来讲,诗歌以表达诗人情感为首要目的,意象只是将诗人的情感具体化、形象化的载体,但是它也可能限制读者的想象力。例如,如果诗人写月亮代表思念,那么当读者读这首诗时看到月亮,必然觉得月亮就只是思念的象征物。但每个人的思考方式不同,月亮除了代表思念,还能寓意团圆、爱情、凄冷等,寄托思念的也不只月亮,还有杨柳、酒杯、歌曲等物象,但读者读这首诗时却认为思念只能用月亮来寄托,想象力就被限制了。另外,意象的模糊性和多义性,让读者难以准确理解诗歌意蕴;而无意象的诗歌直抒胸臆,能直接传达诗人的情感,易于读者准确把握诗歌主旨,从而引发读者的共鸣。所以诗歌并非一定要用意象。只要诗人能写出最真实动人的情感,给人以思想的启迪,这样的诗歌也具有艺术性。

(创编自冯天、袁毅《非意象化:论纯意识诗歌的思维》)

12.根据上面三则材料,下列对相关内容的理解或推断正确的一项是____

A.一切看得见的客观物体,如山、水、草、木等只要进入作品,就成了意象。

B.诗和画的意境都是用物象组合而成。如《江雪》图,把“山”“雪”等物象组合,就构成了孤独寂寞的意境。

C.由于每首诗都由众多的物象构成,所以每首诗都有多种意境,这使得诗歌的意蕴更加丰富。

D.由于每个人的思考方式不同,一种物象可以寄托多种寓意,一种寓意也可以寄托于多种物象。

13.请根据材料一,解释什么叫“立象以尽意”。

14.材料一中说“诗歌离不开意象”,材料三却说“诗歌并非一定要用意象”。你的看法是什么呢?请根据你的阅读体验,从学过的诗歌中举例阐明理由。(不能以材料一和材料二中的诗歌以及《天净沙·秋思》为例)

15.【新考法·关联教材】请你根据材料一和材料二对意象和意境的阐述,为小文解决疑惑。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

六、写作题

16.课文《山水画的意境》提出了意境是山水画的灵魂的中心论点,你能就“意境的作用”谈谈自己的看法吗

答案解析

1.【答案】A

【解析】A.“立夏”表示夏季开始。错误。

BCD.正确。

故答案为:A

本题考查文化常识。文化常识涵盖文化的各种问题,包括天文、历法、地理、官职、科举礼仪、称谓、名号等。解答这类题目,要有扎实的语文基本功。要求我们要养成多读书、多积累的好习惯。

2.【答案】A

【解析】A.使用有误,身临其境:亲自到了那个环境。该成语不合语境,应该使用“设身处地”;

B.浮光掠影:原意是指水面上的光和掠过的影子,一晃就消逝。用来形容印象不深刻,也用来比喻观察不细致,学习不深入,或文章言论的肤浅,无真知实学。

C.胸有成竹:原指在画竹子之前,心中已经有了竹子的完整形象。现在用来比喻在做事之前心中已有完整的谋划和打算。

D.朝朝暮暮:原意是指每天的早晨和黄昏,后用来指从早到晚,日复一日,也用来形容时间极其短促。

故答案为:A

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:色彩不当、轻重不分、词义不明、谦敬误用、语境不和等等。

3.【答案】B

【解析】 A.“柏树”应读为“柏树(bǎi)”。

B.正确。

C.“惆怅”应读为“惆怅(chàng)”。

D.“朝暮”应读为“朝暮(zhāo)”。

故答案为:B

本题考查学生对字音的识记能力。需要学生在平时读课文时,养成仔细观察的习惯,注意读音、字形,并注意在具体语境中体会读音及书写。

4.【答案】B

【解析】A.身临其境:意思是指亲自到了那个境地,获得某种切身感受。

B.浮光掠影:比喻印象不深刻,好像水面的光和掠过的影子一样,一晃就消逝。语境中用来修饰“景象”,使用不恰当。

C.胸有成竹:原指在画竹子之前,心中已经有了竹子的完整形象。现在用来比喻在做事之前心中已有完整的谋划和打算。

D.朝朝暮暮:原指每天的早晨和黄昏,后用来指从早到晚,日复一日。也用来形容时间极其短促。

故答案为:B

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:色彩不当、轻重不分、词义不明、谦敬误用、语境不和等等。

5.【答案】C

【解析】A.B.D三项说法正确。C项中“那些追求自然的画作说不上有意境,难以打动人”一句说法过于绝对,理解有误。

故答案为:C

本题考查理解核心概念的能力。解答此类题时,要注意理解词语的转化义、语境义,其中最主要的是语境义,它包括词语在具体语境中的特殊含义、深层含义及言外之意等。

6.【答案】D

【解析】A项,举例论证,“ 如《十六字令三首》 ”;B项,举例论证,“ 例如毛主席的《沁园春·雪》开头几句 ”;C项,举例论证,“ 像五代画家荆浩在太行山上描写松树 ”;D项,引用论证,引用四川人语录。

故答案为:D

本题考查论证方法的辨析能力。中考中常见论证方法有道理论证、举例论证、对比论证、比喻论证, 在平时学习中,要掌握各种论证方法的特点和一般作用。 解答此类题,可采用排除法逐项分析,解析答案。

7.【答案】(1)惆怅

(2)渲染

(3)暮霭

(4)气概

【解析】本题考查字形的识记。“ chóu chàng ”写作“ 惆怅 ”;“ xuàn rǎn ”写作“ 渲染 ”;“ mù ǎi ”写作“ 暮霭 ”;“ qì gài ”写作“ 气概 ”

故答案为: 惆怅 ; 渲染 ; 暮霭 ; 气概

本题考查根据拼音写汉字。解答这类问题时,关键在于平时要做好字词的积累,答题时联系前后文认真辨析,规范书写。

8.【答案】[示例]我们写作也要注意掌握和积累写作的“意匠”。写作一定是有技巧的,初学写作应该探究写作的基本规律,可以多看名家名作,思考优秀作品的奥秘,尝试学以致用,切不可乱写一通。要依据写作目的和写作对象选材,素材要源于生活,一定要选我们生活里最熟悉、最触动内心的材料。在组织材料的时候,在具有真情实感的前提下,为了凸显中心可以做合理的加工,使文章比真实生活更集中、更概括,但不能脱离生活。对于文章中要着重表现的部分,可以借助各种手法夸张地去表现。对各种技巧的使用游刃有余后,可以尝试创新。

【解析】各种艺术门类,尽管形式各异、技巧不同,却在其深层结构和灵魂之处存在共通之处。这些共通之处不仅反映了艺术的本质,也为我们提供了写作上的深刻启示。通过李可染探讨中国画的材料,结合课文《山水画的意境》的内容,我们可以从以下几个方面获得写作的启示。

故答案为:我们写作也要注意掌握和积累写作的“意匠”。写作一定是有技巧的,初学写作应该探究写作的基本规律,可以多看名家名作,思考优秀作品的奥秘,尝试学以致用,切不可乱写一通。要依据写作目的和写作对象选材,素材要源于生活,一定要选我们生活里最熟悉、最触动内心的材料。在组织材料的时候,在具有真情实感的前提下,为了凸显中心可以做合理的加工,使文章比真实生活更集中、更概括,但不能脱离生活。对于文章中要着重表现的部分,可以借助各种手法夸张地去表现。对各种技巧的使用游刃有余后,可以尝试创新。

本题是开放性试题。观点明确即可。注意联系生活实际阐述理由。言之成理,言之成文即可。

9.【答案】略

【答案】10.这幅《归牧图》表现牧童放牧回家途中,偷得片刻闲的情景。画的下方两头水牛在水中畅游,神态可掬。一位牧童闲适地坐在牛背上,悠然自得。画的上方是一片树林,树木非常茂密,树的枝和叶几乎连在一起了。少许的留白更显出树林的深远。

11.妈妈,我不会影响学习的,这反而有助于我的学习。我们在语文课上正在学习李可染先生写的文章《山水画的意境》,参观书画展可以让我更好地理解课文,而且欣赏画作可以提高我的观察能力,培养丰富的想象力和高雅的情趣,对我的诗歌欣赏和写作也会有很大帮助。我去参观一定收获很大,您答应好吗?

【解析】(1)本题考查图文转换能力,也考查语言表达的能力.解答本题的关键是认真观察图表,找到关键信息,然后进行归纳,从而得出答案。

(2)本题考查学生语言表达能力。邀请他人时首先要有恰当的称呼,然后介绍自己,讲明邀请的目的。最后征询对方的意见,语气诚恳、委婉。据此分析将以上内容连贯成一段完整的句子,准确表达即可。

10.本题考查图文转换能力。首先关注标题《归牧图》;然后仔细观察图画,明确其构图要素——密林、牛、牧童、留白;接着明确各要素之间的关系,并发挥想象和联想描述各要素。顺序要合理,语言要简洁。

故答案为: 这幅《归牧图》表现牧童放牧回家途中,偷得片刻闲的情景。画的下方两头水牛在水中畅游,神态可掬。一位牧童闲适地坐在牛背上,悠然自得。画的上方是一片树林,树木非常茂密,树的枝和叶几乎连在一起了。少许的留白更显出树林的深远。

11.首先要看清劝说对象——妈妈;其次明确情况——妈妈想让小舟在家好好学习;然后从打消妈妈的顾虑的角度,列举参观书画展的益处,从而阐明理由。劝说时注意要有称呼语,说话得体。

故答案为: 妈妈,我不会影响学习的,这反而有助于我的学习。我们在语文课上正在学习李可染先生写的文章《山水画的意境》,参观书画展可以让我更好地理解课文,而且欣赏画作可以提高我的观察能力,培养丰富的想象力和高雅的情趣,对我的诗歌欣赏和写作也会有很大帮助。我去参观一定收获很大,您答应好吗?

【答案】12.D

13.为能“尽言尽意”,古人想出了化意为象的方法,以“不言出”来代替“言不出”和“言不尽”,把大量的空间留给读者去想象、去填充、去思考,尺幅之间表无穷意蕴。

14.示例1:我的看法是:诗歌并非一定要用意象。如《假如生活欺骗了你》,这首诗没有什么意象,几乎都是劝告的口吻。按常理来看,这是诗歌创作要尽力避免的,但这首诗却以说理而取得了巨大的成功。其原因在于诗人以平等的语气写来,语调亲密和婉,热诚坦率,似乎在与你交谈;诗句清新流畅,热烈深沉,有丰富的人情味和哲理意味,可以让人感受到诗人的真诚博大和坚强乐观。

示例2:我的看法是:诗歌离不开意象。如《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的首句,运用了杨花和子规两种意象。杨花即柳絮,柳絮纷飞,既点出了时节,又渲染了一种凄凉的氛围,而子规即杜鹃,表达了一种悲伤的心境。王昌龄被贬官到偏远的龙标,诗人用“杨花”“子规”两种意象意在表达对好友不幸遭遇的同情,体现了内心的哀伤。

15.此曲前三句以多种意象并置:枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马。全部是名词的连缀,省却了一切连接、交代和修饰。从“象”的方面看好像是孤立的,在“意”的方面却有一种潜在的联系,结合最后两句来看,游子骑一匹瘦马出现在一派凄凉的背景上,组合成一幅秋郊夕照图,透露出令人哀愁的情调。景中有情,情中有景,在景情的交融中构成一种凄凉悲苦的意境。抒发了一个游子在秋天思念故乡、倦于漂泊的凄苦之情。

【解析】(1)本题考查学生筛选并整合文中的信息的能力。解答时要整体理解文章的内容,对选项涉及的内容,在文中找到对应的语句将信息进行比较,判断正误。

(2)本题考查概括材料内容。解决此类题目首先要浏览材料,明确材料各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括材料段落(语句)中的关键语句,简洁准确概括。

(3)本题考查结合材料谈自己的看法。解答时应在充分把握各个材料内容的基础上灵活的联系生活,联系社会实际,用文本材料的知识来解决生活的实际问题。同时在表述中应做到用简洁、流畅的语言来表达自己的观点和见解。

(4)本题考查诗歌意象。解答此题,要结合意象在现实生活中的特点,联系作者诗歌的情感,进行作答。

12.A.有误,根据原文“物象一旦经过诗人审美经验的淘.洗与筛选,经过诗人思想感情的化合与点染,带上了诗人的主观色彩,这样的物象就成了意象”可知,选项“只要进入作品,就成了意象”理解错误;

B.有误,据原文“意境是诗人的主观情意和客观物象互相交融而形成的艺术境界”可知,此项“诗和画的意境都是用物象组合而成”以偏概全;

C.有误,由“多个意象围绕画的主题有机组合,构成的整体画面营造出的境界就是意境”可知每首诗的意境是整首诗歌表现出来的境界,不能是多种。选项“所以每首诗都有多种意境”理解错误,表述过于绝对;

D.正确。

故答案为:D

13.根据材料一“诗是心之精微,要把主观情思准确地表达出来很难”“为能尽言尽意,古人想出了化意为象的方法,以‘不言出’来代替‘言不出’和‘言不尽’,把大量的空间留给读者去想象、去充、去思考、尺幅之间表无穷意蕴……达满腔情思的最好方式”,概括出:诗人将难以表达的思想情感寄寓在客观物象中,以此表达自己的主观情思,并给读者留下大量的空间,让读者去想象、去填充、去思考,从而理解诗歌丰富的意蕴。

故答案为:为能“尽言尽意”,古人想出了化意为象的方法,以“不言出”来代替“言不出”和“言不尽”,把大量的空间留给读者去想象、去填充、去思考,尺幅之间表无穷意蕴。

14.此类题虽具有开放性,首先要明确自己的观点态度,最好是同时兼顾。第一种观点,认为诗歌离不开意象,可根据材料一“因为诗歌讲究含蓄,忌直接宣泄主观情思”“只有将抽象的情思转化为意象,才能构成诗的艺术”“有意无象的诗,很难让人得到审美的满足,有象无意的诗,难以让读者获得深刻的认识。意象是沟通诗人与读者的桥梁,读者通过领悟意象的寓意,把握诗歌内容,领会诗歌主旨,感知诗人情感”相关内容作答;第二种观点,认为诗歌并非一定要用意象,可根据材料三“意象只是将诗人的情感具体化、形象化的载体,但是它也可能限制读者的想象力”“意象的模糊性和多义性,让读者难以准确理解诗歌意蕴;而无意象的诗歌直抒胸臆,能直接传达诗人的情感,易于读者准确把握诗歌主旨,从而引发读者的共鸣”相关内容作答;①意象可能限制读者的想象力;②意象的模糊性和多义性使读者不易把握诗歌主旨和情感(或:不用意象的诗歌能直接传达诗人的情感,易于读者准确把握诗歌主旨)。第三种观点,可综合材料一、材料三相关内容作答。同时注意,从学过的诗歌中举例阐明理由,不能以材料一和材料二中涉及的诗歌以及《天净沙·秋思》为例。

故答案为:示例1:我的看法是:诗歌并非一定要用意象。如《假如生活欺骗了你》,这首诗没有什么意象,几乎都是劝告的口吻。按常理来看,这是诗歌创作要尽力避免的,但这首诗却以说理而取得了巨大的成功。其原因在于诗人以平等的语气写来,语调亲密和婉,热诚坦率,似乎在与你交谈;诗句清新流畅,热烈深沉,有丰富的人情味和哲理意味,可以让人感受到诗人的真诚博大和坚强乐观。

示例2:我的看法是:诗歌离不开意象。如《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的首句,运用了杨花和子规两种意象。杨花即柳絮,柳絮纷飞,既点出了时节,又渲染了一种凄凉的氛围,而子规即杜鹃,表达了一种悲伤的心境。王昌龄被贬官到偏远的龙标,诗人用“杨花”“子规”两种意象意在表达对好友不幸遭遇的同情,体现了内心的哀伤。

15.根据题干“材料一和材料二对意象和意境的阐述”的提示,从该作品各意象蕴含的情感及组合在一起形成的意境,结合写作背景分析作答。

故答案为:此曲前三句以多种意象并置:枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马。全部是名词的连缀,省却了一切连接、交代和修饰。从“象”的方面看好像是孤立的,在“意”的方面却有一种潜在的联系,结合最后两句来看,游子骑一匹瘦马出现在一派凄凉的背景上,组合成一幅秋郊夕照图,透露出令人哀愁的情调。景中有情,情中有景,在景情的交融中构成一种凄凉悲苦的意境。抒发了一个游子在秋天思念故乡、倦于漂泊的凄苦之情。

16.【答案】【参考例文】

近代意境说的集大成者王静安先生在其名著《人间词话》第一则中就指出:“词以境界为最上。有境界,则自成高格,自有名句。五代、北宋之词所以独绝者在此。”可见意境之重要。

“意境”的最简单的描述当是“情”(作者的思想感情)与“景”(诗词中的意象)萌有机、和谐的统一。“意境”首先是一种”语境”,没有语境的基础,就谈不上意境的存在。脱离了特定的语言环境,则构成原来意境的有效成分,如意境之绘画之美、音乐之美、建筑之美都将不复存在。如:王勃的“落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色“亦是历来为人所欣赏,他所流露出来的壮美、柔美、凄美相浑融的境界,给人以赏心悦目之感。所以,意境的构成是以空间境象为基础的,是通过对境象的把握与经营得以达到“情与景汇,意与象通”的,这一点不但是创作的依据,也是欣赏的依据。又如中国传统绘画中的散点透视、虚实处理、意象造型等,就是为了最大限度地展现时空境象而采取的表现手法,使画家在意境构成上获得了充分的主动权,也给欣赏者提供了广阔的艺术想象的天地。

【解析】本题要求根据 课文《山水画的意境》提出的意境是山水画的灵魂的中心论点,表达对“意境的作用”的看法。相当于写一个小的议论文。答题时,首先要明确自己对 “意境的作用”的观点,然后进行证明,证明时要调动平时积累的有关意境的知识、名人名言,这些可作为道理论据,举比较熟悉的文章中有关意境作用的例子作事实论据来证明自己的观点,最后总结文章。此题没有统一答案,但要求语言准确、严密,论据充分,有说服力,论证严密。

本题考查写作能力。做这样的题,首先要求学生在平时的学习和生活中养成认真观察,认真思考的习惯,其次还要求学生多读书,多积累,多练习,只有这样,才能写出比较好的作文。 例文首先引用王静安先生《人间词话》中的名句提出论点: 意境之重要。然后论述自己对意境的理解和认识,并举王勃的“落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色“以及中国传统绘画中的散点透视、虚实处理、意象造型等例子有力地证明了论点。总之,本文论点鲜明,论据有力,论证严密,是一篇短小精悍的文章,值得我们学习。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

14 山水画的意境 同步分层作业

一、单选题

1.下列关于文学文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.我国的“二十四节气”表明气候变化和农事季节。如“夏至”表示夏季开始。

B.中国传统绘画作品在古代诗文中一般被称为“丹青”,现在一般被称为“国画”。

C.“社稷”原指君主祈求国泰民安祭祀的“土神”和“谷神”。后用“社稷”代指国家。

D.中国书法源远流长,是我国民族文化的瑰宝。颜真卿的楷书、王羲之的行书都是极具代表性的。

2.下列各句中加点成语使用不恰当的一项是( )

A.你只要能身临其境地为我想一想,就会同情我,不会对我这样求全责备了。

B.学问从实地上用功,议论自然确有根据;若浮光掠影,自然随波逐流,无所

适从。

C.小明看了老师今天布置的作业,胸有成竹地说:“我肯定能全部做对。”

D.没有了亲友朝朝暮暮的陪伴,其实也就意味着没有了任何束缚。

3.下列各组词语中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.真挚(zhì) 柏树(bó) 朝霞暮霭(ǎi)

B.惨淡(cǎn) 意匠(jiànɡ) 富丽堂皇(táng)

C.惆怅(chánɡ) 差异(chā) 浮光掠影(lüè)

D.熟悉(shú) 渲染(xuān) 情寓于景(yù)

4.下列句中加点成语使用不恰当的一项是____

A.李可染的山水画似乎给了山水以生命,给人身临其境之感。

B.夕阳西下,杭州西湖的湖面上光影交织,好一派浮光掠影的景象。

C.小林看了老师今天布置的作业,胸有成竹地说:“我肯定能全部答对。”

D.没有了亲友朝朝暮暮的陪伴,我们需要坚强起来,独自迎接挑战。

5.下列关于山水画意境的理解,不正确的一项是 ( )

A.意境就是景与情的结合,画家通过对自然景物的描绘表现深厚的思想感情,山水画如果没有了意境,也就没有了灵魂。

B.意境的产生有赖于思想感情,而思想感情的产生源于画家对客观事物身临其境地长期观察和全面、深刻的认识。

C.意境在于有情趣有画意,山水画不是地理、自然环境的说明和图解,那些追求自然的画作说不上有意境,难以打动人。

D.山水画创作中,画家只有对所描绘的景物充满强烈、真挚、朴素的感情,有表达自己亲身感受的强烈愿望,才能创造别具一格的意境。

6.下列句子与其他三项运用的论证方法不同的一项是( )

A.毛主席的诗句,意境是很深的。如《十六字令三首》,每一首都是写景,每一字都是说山,但每一首、每一字又都充分表达了诗人的思想感情。

B.例如毛主席的《沁园春·雪》开头几句“北国风光,千里冰封,万里雪飘”,就充分体现了诗人胸怀和思想的崇高境界。

C.像五代画家荆浩在太行山上描写松树,朝朝暮暮长期观察,画松“凡数万本,始得其真”。

D.四川人说:“峨眉天下秀,夔门天下险,剑阁天下雄,青城天下幽。”这话是有道理的。

二、填空题

7.根据拼音写出相应的汉字。

(1)这里包含着朋友惜别的chóu chàng ,使人联想到依依送别的情景。

(2)一棵树、一座山,观其精神实质,经过画家思想感情的夸张xuàn rǎn ,意境会更鲜明。

(3)拿画松树来说,以中国画家看来,如没有特殊的时间要求[如朝霞mù ǎi 等],早晨8点钟或中午12点,都不是重要的。

(4)这里并没有直接描写人,实际上都有力地歌颂了人,歌颂了人的英雄qì gài 。

三、语言表达

8.导学三自古以来,各种艺术门类不同,“意匠”各异,却必有共通之处,可彼此借鉴。请结合下面李可染探讨中国画的有关材料,联系课文内容,谈谈你获得了哪些写作方面的启示。

【材料一】

中国艺术的意匠加工手段,是大胆的、高超的,京戏有高度的加工,中国画也如此。关于中国画的意匠,就我所体会的,大体有以下三个方面:

一、剪裁:中国画,长于大胆剪裁,有时剪裁到“零”。 中国画、中国戏曲都讲究空白,“计白当黑”,这不是表现力的削弱,而是画出最精华之处,使画面主要部分更为突出。客观事物永远都只是艺术的资料、素材,要就要,不要就不要,或强调,或降低。

二、夸张:艺术应把现实中最重要的拿过来,强调表现。夸张是在感情上给人以最大的满足。艺术表现爱和憎,要充分表现感情就要夸张。母亲夸孩子,一定是夸张的,但我们不能说它不真实。实际上只有夸张才是艺术上最真实的,只有真实的夸张才有感人的魅力。艺术要求抓住对象的本质特征,狠狠地表现,重重地表现,强调地表现。

三、 组织:画面一定要根据对象重新组织。 构图就是组织,根据自然本质的要求“经营位置”。 为了布局妥帖,有艺术表现力和感染力,山可以更高,水可以更阔,花可以更红,树可以更多,这都是允许的,画家完全有此权利……可是,有的画家却把自己变成客观对象的奴隶。应该说,画画本不只限于视觉,不仅画其“所见”,还要画其“所知”,即画家一生经历的总和,以及间接所见——包括传统在内。 画画不单是依靠“视觉”“知觉”,更重要的是还必须画“所想”,由“所见”推移到“所知”“所想”,即在个性中体现共性。 想象,不能说不真实,它是从现实经验产生的,所以艺术比现实更美、更好、更富理想、更动人。

——《漫谈山水画》(有删改)

【材料二】

生活与艺术相比,生活是基础,任何事情要想干好都要先打基础。 为什么一些人的山水画公式化,主要是脱离生活,脱离真实,没有感受。 凭自己想当然去画,画来画去必然形成一种固定的公式。

——《山水画“五字诀”》

【材料三】

学习必须是带强制性的,约束自己,不可放任。 约束久了,掌握了规律,到了老年就能“随心所欲”了,“随心所欲”也是“不逾矩”。

——《桂林写生教学笔录》

【材料四】

“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”是我早年有心变革中国画的座右铭。

“可贵者胆”“所要者魂”是我“打出来”前刻的两方印章。“胆”者,敢于突破传统中的陈腐框框;“魂”者,创作具有时代精神的意境。

——《我的话》

9.预学一李可染的山水画成就卓著,阅读课文前,欣赏教科书中的插图《漓江胜境图》,或查找资料,欣赏李可染其他山水名画,并任选一幅,写下你的感受。

画名:《 》

我的感受:

四、综合性学习

【学科素养】学完本课,班内开展关于画家李可染的综合性学习活动,请你完成下面的任务。

10.【审美创造】【跨学科·美术】下面是李可染的画作《归牧图》,请为画作写一段解说文字。要求:语意简明,语句通顺。

11.【语言运用】美术馆周末举行“李可染书画作品展”,酷爱绘画的小舟听说这件事后想去参观,但他的妈妈想让他在家好好学习。假如你是小舟,会怎样劝说妈妈同意自己去参观书画展?

小舟:

五、现代文阅读

【学科素养·审美创造】阅读下列实用类文本,回答问题。

[材料一] 曾经有个对中国文化特别感兴趣的外国学生读完《静夜思》后,一脸茫然地问他的朋友:月亮跟故乡有什么关系呢?

这位外国学生之所以有此疑问,是因为他不懂中国诗歌中的意象。意象,是打开诗歌大门的钥匙。

什么是意象呢?意象就是“意”加“象”的组合。自然界里,一切看得见的物体,如山、水、草、木等,都可以称之为“象”,即物象。物象一旦经过诗人审美经验的淘洗与筛选,经过诗人思想感情的化合与点染,带上了诗人的主观色彩,这样的物象就成了意象。如“梅”是一种客观的事物,它有形有色,具备某种形象。当诗人将它写入作品之中,并融入自己的主观情感时,它就成为诗歌的意象。

诗歌为什么要用意象呢?

因为诗歌讲究含蓄,忌直接宣泄主观情思。只有将抽象的情思转化为意象,才能构成诗的艺术。如诗人鲁藜的《泥土》:

老是把自己当作珍珠

就时时有怕被埋没的痛苦

把自己当作泥土吧

让众人把你踩成一条道路

诗歌用“珍珠”和“泥土”两个极平常的意象进行对比,就表现出两种不同的人生观,表达了诗人对理想、对人生的思索和追求,揭示出深刻的人生哲理。如果直接讲述道理,诗歌的艺术境界就荡然无存。

“立象”可以“尽意”。诗是心之精微,要把主观情思准确地表达出来很难,古人有“书不尽言,言不尽意”之说。为能“尽言尽意”,古人想出了化意为象的方法,以“不言出”来代替“言不出”和“言不尽”,把大量的空间留给读者去想象、去填充、去思考,尺幅之间表无穷意蕴。这种“立象以尽意”的方法是诗人表达满腔情思的最好方式。如余光中的《乡愁》。乡愁是一种十分抽象的情绪,要用语言准确地表达出来很难。但诗人把抽象的乡愁转化为邮票、船票、坟墓、海峡这四种意象,把“乡愁”物化,继而写出了母子离别之愁、新婚离别之愁、母子永别之愁和家国之愁,令人动容。

诗歌离不开意象。有意无象的诗,很难让人得到审美的满足;有象无意的诗,难以让读者获得深刻的认识。意象是沟通诗人与读者的桥梁,读者通过领悟意象的寓意,把握诗歌内容,领会诗歌主旨,感知诗人情感。

(摘编自王宜振《诗是意象的艺术》,有改动)

[材料二] 如果说意象是一些砖石,那么意境就是一座完整的建筑。意境是诗人的主观情意和客观物象互相交融而形成的艺术境界,与意象构成包容与被包容的关系。这种意境不仅能包括诗里所有意象的审美指向,更能集中突出全诗的主旨。只有物象,或意象散乱,都不能构成一首有意境的诗。诗人要围绕诗的主旨将一组或多组意象有机组合,才能营造出意境。就像一幅画,多个意象围绕画的主题有机组合,构成的整体画面营造出的境界就是意境。如《江雪》图。

(摘编自袁行霈《中国诗歌艺术研究》,有改动)

[材料三] 从诗歌写作的本质来讲,诗歌以表达诗人情感为首要目的,意象只是将诗人的情感具体化、形象化的载体,但是它也可能限制读者的想象力。例如,如果诗人写月亮代表思念,那么当读者读这首诗时看到月亮,必然觉得月亮就只是思念的象征物。但每个人的思考方式不同,月亮除了代表思念,还能寓意团圆、爱情、凄冷等,寄托思念的也不只月亮,还有杨柳、酒杯、歌曲等物象,但读者读这首诗时却认为思念只能用月亮来寄托,想象力就被限制了。另外,意象的模糊性和多义性,让读者难以准确理解诗歌意蕴;而无意象的诗歌直抒胸臆,能直接传达诗人的情感,易于读者准确把握诗歌主旨,从而引发读者的共鸣。所以诗歌并非一定要用意象。只要诗人能写出最真实动人的情感,给人以思想的启迪,这样的诗歌也具有艺术性。

(创编自冯天、袁毅《非意象化:论纯意识诗歌的思维》)

12.根据上面三则材料,下列对相关内容的理解或推断正确的一项是____

A.一切看得见的客观物体,如山、水、草、木等只要进入作品,就成了意象。

B.诗和画的意境都是用物象组合而成。如《江雪》图,把“山”“雪”等物象组合,就构成了孤独寂寞的意境。

C.由于每首诗都由众多的物象构成,所以每首诗都有多种意境,这使得诗歌的意蕴更加丰富。

D.由于每个人的思考方式不同,一种物象可以寄托多种寓意,一种寓意也可以寄托于多种物象。

13.请根据材料一,解释什么叫“立象以尽意”。

14.材料一中说“诗歌离不开意象”,材料三却说“诗歌并非一定要用意象”。你的看法是什么呢?请根据你的阅读体验,从学过的诗歌中举例阐明理由。(不能以材料一和材料二中的诗歌以及《天净沙·秋思》为例)

15.【新考法·关联教材】请你根据材料一和材料二对意象和意境的阐述,为小文解决疑惑。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

六、写作题

16.课文《山水画的意境》提出了意境是山水画的灵魂的中心论点,你能就“意境的作用”谈谈自己的看法吗

答案解析

1.【答案】A

【解析】A.“立夏”表示夏季开始。错误。

BCD.正确。

故答案为:A

本题考查文化常识。文化常识涵盖文化的各种问题,包括天文、历法、地理、官职、科举礼仪、称谓、名号等。解答这类题目,要有扎实的语文基本功。要求我们要养成多读书、多积累的好习惯。

2.【答案】A

【解析】A.使用有误,身临其境:亲自到了那个环境。该成语不合语境,应该使用“设身处地”;

B.浮光掠影:原意是指水面上的光和掠过的影子,一晃就消逝。用来形容印象不深刻,也用来比喻观察不细致,学习不深入,或文章言论的肤浅,无真知实学。

C.胸有成竹:原指在画竹子之前,心中已经有了竹子的完整形象。现在用来比喻在做事之前心中已有完整的谋划和打算。

D.朝朝暮暮:原意是指每天的早晨和黄昏,后用来指从早到晚,日复一日,也用来形容时间极其短促。

故答案为:A

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:色彩不当、轻重不分、词义不明、谦敬误用、语境不和等等。

3.【答案】B

【解析】 A.“柏树”应读为“柏树(bǎi)”。

B.正确。

C.“惆怅”应读为“惆怅(chàng)”。

D.“朝暮”应读为“朝暮(zhāo)”。

故答案为:B

本题考查学生对字音的识记能力。需要学生在平时读课文时,养成仔细观察的习惯,注意读音、字形,并注意在具体语境中体会读音及书写。

4.【答案】B

【解析】A.身临其境:意思是指亲自到了那个境地,获得某种切身感受。

B.浮光掠影:比喻印象不深刻,好像水面的光和掠过的影子一样,一晃就消逝。语境中用来修饰“景象”,使用不恰当。

C.胸有成竹:原指在画竹子之前,心中已经有了竹子的完整形象。现在用来比喻在做事之前心中已有完整的谋划和打算。

D.朝朝暮暮:原指每天的早晨和黄昏,后用来指从早到晚,日复一日。也用来形容时间极其短促。

故答案为:B

本题考查成语的正确使用能力。成语的理解与运用,首先要把握成语的准确含义,再结合具体的语境做出分析与判断。成语的误用一般容易出现几种情况:色彩不当、轻重不分、词义不明、谦敬误用、语境不和等等。

5.【答案】C

【解析】A.B.D三项说法正确。C项中“那些追求自然的画作说不上有意境,难以打动人”一句说法过于绝对,理解有误。

故答案为:C

本题考查理解核心概念的能力。解答此类题时,要注意理解词语的转化义、语境义,其中最主要的是语境义,它包括词语在具体语境中的特殊含义、深层含义及言外之意等。

6.【答案】D

【解析】A项,举例论证,“ 如《十六字令三首》 ”;B项,举例论证,“ 例如毛主席的《沁园春·雪》开头几句 ”;C项,举例论证,“ 像五代画家荆浩在太行山上描写松树 ”;D项,引用论证,引用四川人语录。

故答案为:D

本题考查论证方法的辨析能力。中考中常见论证方法有道理论证、举例论证、对比论证、比喻论证, 在平时学习中,要掌握各种论证方法的特点和一般作用。 解答此类题,可采用排除法逐项分析,解析答案。

7.【答案】(1)惆怅

(2)渲染

(3)暮霭

(4)气概

【解析】本题考查字形的识记。“ chóu chàng ”写作“ 惆怅 ”;“ xuàn rǎn ”写作“ 渲染 ”;“ mù ǎi ”写作“ 暮霭 ”;“ qì gài ”写作“ 气概 ”

故答案为: 惆怅 ; 渲染 ; 暮霭 ; 气概

本题考查根据拼音写汉字。解答这类问题时,关键在于平时要做好字词的积累,答题时联系前后文认真辨析,规范书写。

8.【答案】[示例]我们写作也要注意掌握和积累写作的“意匠”。写作一定是有技巧的,初学写作应该探究写作的基本规律,可以多看名家名作,思考优秀作品的奥秘,尝试学以致用,切不可乱写一通。要依据写作目的和写作对象选材,素材要源于生活,一定要选我们生活里最熟悉、最触动内心的材料。在组织材料的时候,在具有真情实感的前提下,为了凸显中心可以做合理的加工,使文章比真实生活更集中、更概括,但不能脱离生活。对于文章中要着重表现的部分,可以借助各种手法夸张地去表现。对各种技巧的使用游刃有余后,可以尝试创新。

【解析】各种艺术门类,尽管形式各异、技巧不同,却在其深层结构和灵魂之处存在共通之处。这些共通之处不仅反映了艺术的本质,也为我们提供了写作上的深刻启示。通过李可染探讨中国画的材料,结合课文《山水画的意境》的内容,我们可以从以下几个方面获得写作的启示。

故答案为:我们写作也要注意掌握和积累写作的“意匠”。写作一定是有技巧的,初学写作应该探究写作的基本规律,可以多看名家名作,思考优秀作品的奥秘,尝试学以致用,切不可乱写一通。要依据写作目的和写作对象选材,素材要源于生活,一定要选我们生活里最熟悉、最触动内心的材料。在组织材料的时候,在具有真情实感的前提下,为了凸显中心可以做合理的加工,使文章比真实生活更集中、更概括,但不能脱离生活。对于文章中要着重表现的部分,可以借助各种手法夸张地去表现。对各种技巧的使用游刃有余后,可以尝试创新。

本题是开放性试题。观点明确即可。注意联系生活实际阐述理由。言之成理,言之成文即可。

9.【答案】略

【答案】10.这幅《归牧图》表现牧童放牧回家途中,偷得片刻闲的情景。画的下方两头水牛在水中畅游,神态可掬。一位牧童闲适地坐在牛背上,悠然自得。画的上方是一片树林,树木非常茂密,树的枝和叶几乎连在一起了。少许的留白更显出树林的深远。

11.妈妈,我不会影响学习的,这反而有助于我的学习。我们在语文课上正在学习李可染先生写的文章《山水画的意境》,参观书画展可以让我更好地理解课文,而且欣赏画作可以提高我的观察能力,培养丰富的想象力和高雅的情趣,对我的诗歌欣赏和写作也会有很大帮助。我去参观一定收获很大,您答应好吗?

【解析】(1)本题考查图文转换能力,也考查语言表达的能力.解答本题的关键是认真观察图表,找到关键信息,然后进行归纳,从而得出答案。

(2)本题考查学生语言表达能力。邀请他人时首先要有恰当的称呼,然后介绍自己,讲明邀请的目的。最后征询对方的意见,语气诚恳、委婉。据此分析将以上内容连贯成一段完整的句子,准确表达即可。

10.本题考查图文转换能力。首先关注标题《归牧图》;然后仔细观察图画,明确其构图要素——密林、牛、牧童、留白;接着明确各要素之间的关系,并发挥想象和联想描述各要素。顺序要合理,语言要简洁。

故答案为: 这幅《归牧图》表现牧童放牧回家途中,偷得片刻闲的情景。画的下方两头水牛在水中畅游,神态可掬。一位牧童闲适地坐在牛背上,悠然自得。画的上方是一片树林,树木非常茂密,树的枝和叶几乎连在一起了。少许的留白更显出树林的深远。

11.首先要看清劝说对象——妈妈;其次明确情况——妈妈想让小舟在家好好学习;然后从打消妈妈的顾虑的角度,列举参观书画展的益处,从而阐明理由。劝说时注意要有称呼语,说话得体。

故答案为: 妈妈,我不会影响学习的,这反而有助于我的学习。我们在语文课上正在学习李可染先生写的文章《山水画的意境》,参观书画展可以让我更好地理解课文,而且欣赏画作可以提高我的观察能力,培养丰富的想象力和高雅的情趣,对我的诗歌欣赏和写作也会有很大帮助。我去参观一定收获很大,您答应好吗?

【答案】12.D

13.为能“尽言尽意”,古人想出了化意为象的方法,以“不言出”来代替“言不出”和“言不尽”,把大量的空间留给读者去想象、去填充、去思考,尺幅之间表无穷意蕴。

14.示例1:我的看法是:诗歌并非一定要用意象。如《假如生活欺骗了你》,这首诗没有什么意象,几乎都是劝告的口吻。按常理来看,这是诗歌创作要尽力避免的,但这首诗却以说理而取得了巨大的成功。其原因在于诗人以平等的语气写来,语调亲密和婉,热诚坦率,似乎在与你交谈;诗句清新流畅,热烈深沉,有丰富的人情味和哲理意味,可以让人感受到诗人的真诚博大和坚强乐观。

示例2:我的看法是:诗歌离不开意象。如《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的首句,运用了杨花和子规两种意象。杨花即柳絮,柳絮纷飞,既点出了时节,又渲染了一种凄凉的氛围,而子规即杜鹃,表达了一种悲伤的心境。王昌龄被贬官到偏远的龙标,诗人用“杨花”“子规”两种意象意在表达对好友不幸遭遇的同情,体现了内心的哀伤。

15.此曲前三句以多种意象并置:枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马。全部是名词的连缀,省却了一切连接、交代和修饰。从“象”的方面看好像是孤立的,在“意”的方面却有一种潜在的联系,结合最后两句来看,游子骑一匹瘦马出现在一派凄凉的背景上,组合成一幅秋郊夕照图,透露出令人哀愁的情调。景中有情,情中有景,在景情的交融中构成一种凄凉悲苦的意境。抒发了一个游子在秋天思念故乡、倦于漂泊的凄苦之情。

【解析】(1)本题考查学生筛选并整合文中的信息的能力。解答时要整体理解文章的内容,对选项涉及的内容,在文中找到对应的语句将信息进行比较,判断正误。

(2)本题考查概括材料内容。解决此类题目首先要浏览材料,明确材料各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括材料段落(语句)中的关键语句,简洁准确概括。

(3)本题考查结合材料谈自己的看法。解答时应在充分把握各个材料内容的基础上灵活的联系生活,联系社会实际,用文本材料的知识来解决生活的实际问题。同时在表述中应做到用简洁、流畅的语言来表达自己的观点和见解。

(4)本题考查诗歌意象。解答此题,要结合意象在现实生活中的特点,联系作者诗歌的情感,进行作答。

12.A.有误,根据原文“物象一旦经过诗人审美经验的淘.洗与筛选,经过诗人思想感情的化合与点染,带上了诗人的主观色彩,这样的物象就成了意象”可知,选项“只要进入作品,就成了意象”理解错误;

B.有误,据原文“意境是诗人的主观情意和客观物象互相交融而形成的艺术境界”可知,此项“诗和画的意境都是用物象组合而成”以偏概全;

C.有误,由“多个意象围绕画的主题有机组合,构成的整体画面营造出的境界就是意境”可知每首诗的意境是整首诗歌表现出来的境界,不能是多种。选项“所以每首诗都有多种意境”理解错误,表述过于绝对;

D.正确。

故答案为:D

13.根据材料一“诗是心之精微,要把主观情思准确地表达出来很难”“为能尽言尽意,古人想出了化意为象的方法,以‘不言出’来代替‘言不出’和‘言不尽’,把大量的空间留给读者去想象、去充、去思考、尺幅之间表无穷意蕴……达满腔情思的最好方式”,概括出:诗人将难以表达的思想情感寄寓在客观物象中,以此表达自己的主观情思,并给读者留下大量的空间,让读者去想象、去填充、去思考,从而理解诗歌丰富的意蕴。

故答案为:为能“尽言尽意”,古人想出了化意为象的方法,以“不言出”来代替“言不出”和“言不尽”,把大量的空间留给读者去想象、去填充、去思考,尺幅之间表无穷意蕴。

14.此类题虽具有开放性,首先要明确自己的观点态度,最好是同时兼顾。第一种观点,认为诗歌离不开意象,可根据材料一“因为诗歌讲究含蓄,忌直接宣泄主观情思”“只有将抽象的情思转化为意象,才能构成诗的艺术”“有意无象的诗,很难让人得到审美的满足,有象无意的诗,难以让读者获得深刻的认识。意象是沟通诗人与读者的桥梁,读者通过领悟意象的寓意,把握诗歌内容,领会诗歌主旨,感知诗人情感”相关内容作答;第二种观点,认为诗歌并非一定要用意象,可根据材料三“意象只是将诗人的情感具体化、形象化的载体,但是它也可能限制读者的想象力”“意象的模糊性和多义性,让读者难以准确理解诗歌意蕴;而无意象的诗歌直抒胸臆,能直接传达诗人的情感,易于读者准确把握诗歌主旨,从而引发读者的共鸣”相关内容作答;①意象可能限制读者的想象力;②意象的模糊性和多义性使读者不易把握诗歌主旨和情感(或:不用意象的诗歌能直接传达诗人的情感,易于读者准确把握诗歌主旨)。第三种观点,可综合材料一、材料三相关内容作答。同时注意,从学过的诗歌中举例阐明理由,不能以材料一和材料二中涉及的诗歌以及《天净沙·秋思》为例。

故答案为:示例1:我的看法是:诗歌并非一定要用意象。如《假如生活欺骗了你》,这首诗没有什么意象,几乎都是劝告的口吻。按常理来看,这是诗歌创作要尽力避免的,但这首诗却以说理而取得了巨大的成功。其原因在于诗人以平等的语气写来,语调亲密和婉,热诚坦率,似乎在与你交谈;诗句清新流畅,热烈深沉,有丰富的人情味和哲理意味,可以让人感受到诗人的真诚博大和坚强乐观。

示例2:我的看法是:诗歌离不开意象。如《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的首句,运用了杨花和子规两种意象。杨花即柳絮,柳絮纷飞,既点出了时节,又渲染了一种凄凉的氛围,而子规即杜鹃,表达了一种悲伤的心境。王昌龄被贬官到偏远的龙标,诗人用“杨花”“子规”两种意象意在表达对好友不幸遭遇的同情,体现了内心的哀伤。

15.根据题干“材料一和材料二对意象和意境的阐述”的提示,从该作品各意象蕴含的情感及组合在一起形成的意境,结合写作背景分析作答。

故答案为:此曲前三句以多种意象并置:枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马。全部是名词的连缀,省却了一切连接、交代和修饰。从“象”的方面看好像是孤立的,在“意”的方面却有一种潜在的联系,结合最后两句来看,游子骑一匹瘦马出现在一派凄凉的背景上,组合成一幅秋郊夕照图,透露出令人哀愁的情调。景中有情,情中有景,在景情的交融中构成一种凄凉悲苦的意境。抒发了一个游子在秋天思念故乡、倦于漂泊的凄苦之情。

16.【答案】【参考例文】

近代意境说的集大成者王静安先生在其名著《人间词话》第一则中就指出:“词以境界为最上。有境界,则自成高格,自有名句。五代、北宋之词所以独绝者在此。”可见意境之重要。

“意境”的最简单的描述当是“情”(作者的思想感情)与“景”(诗词中的意象)萌有机、和谐的统一。“意境”首先是一种”语境”,没有语境的基础,就谈不上意境的存在。脱离了特定的语言环境,则构成原来意境的有效成分,如意境之绘画之美、音乐之美、建筑之美都将不复存在。如:王勃的“落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色“亦是历来为人所欣赏,他所流露出来的壮美、柔美、凄美相浑融的境界,给人以赏心悦目之感。所以,意境的构成是以空间境象为基础的,是通过对境象的把握与经营得以达到“情与景汇,意与象通”的,这一点不但是创作的依据,也是欣赏的依据。又如中国传统绘画中的散点透视、虚实处理、意象造型等,就是为了最大限度地展现时空境象而采取的表现手法,使画家在意境构成上获得了充分的主动权,也给欣赏者提供了广阔的艺术想象的天地。

【解析】本题要求根据 课文《山水画的意境》提出的意境是山水画的灵魂的中心论点,表达对“意境的作用”的看法。相当于写一个小的议论文。答题时,首先要明确自己对 “意境的作用”的观点,然后进行证明,证明时要调动平时积累的有关意境的知识、名人名言,这些可作为道理论据,举比较熟悉的文章中有关意境作用的例子作事实论据来证明自己的观点,最后总结文章。此题没有统一答案,但要求语言准确、严密,论据充分,有说服力,论证严密。

本题考查写作能力。做这样的题,首先要求学生在平时的学习和生活中养成认真观察,认真思考的习惯,其次还要求学生多读书,多积累,多练习,只有这样,才能写出比较好的作文。 例文首先引用王静安先生《人间词话》中的名句提出论点: 意境之重要。然后论述自己对意境的理解和认识,并举王勃的“落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色“以及中国传统绘画中的散点透视、虚实处理、意象造型等例子有力地证明了论点。总之,本文论点鲜明,论据有力,论证严密,是一篇短小精悍的文章,值得我们学习。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读