17 屈原(节选) 同步分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 17 屈原(节选) 同步分层作业(含答案解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 196.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

17 屈原(节选) 同步分层作业

一、单选题

1.下列句子顺序排列最恰当的一项是( )

①屈原是楚国的爱国人士,年轻时受到楚怀王的重用。

②端午节是个历史悠久的节日,作为我国传统节日之一,我们应该知道它的由来。

③公元前278年,秦国攻破楚国都城郢都,屈原因祖国的灭亡伤痛不已,最终自投汨罗江而死。

④普遍的说法是由战国时期的屈原而来。

⑤但因为自身刚正,受到小人的妒忌。

⑥之后他被小人陷害,从而被流放。

⑦除此之外,端午节的由来还有有关春秋时期的伍子胥、东汉时期的孝女曹娥的说法。

A.②④①⑤⑥③⑦ B.①⑥②④③⑦⑤

C.④①⑥②⑦③⑤ D.②④①⑥③⑤⑦

2.下列加点字注音全对的一项是( )

A.脚镣(liào) 眩光(xuàn) 木梗(gěng) 徘徊(huái)

B.睥睨(pì) 伫立(chù) 波澜(lán) 污秽(huì)

C.虐待(nüè) 玄衣(xuán) 稽首(jī) 瘦削(xuē)

D.雷霆(tíng) 迸射(bìng) 犀利(xī) 驰骋(chěng)

3.下列有关文学常识表述有误的一项是( )

A.剧本的主体一般是台词,也就是戏剧中人物所说的话,它是推进剧情、刻画人物、表现主题的主要手段。

B.郭沫若,原名郭开贞,四川乐山人,作家、诗人、历史学家,代表作有诗集《女神》《星空》,历史剧《屈原》《茶馆》等。

C.屈原是战国时期楚国诗人、政治家,也是我国最早的浪漫主义诗人、伟大的爱国诗人。他创造了“楚辞”这种文体。

D.舞台说明是剧作者根据演出需要,提供给导演和演员的说明性的文字。它是剧本的附件,但又是必不可少的。

4.下列句中加点词使用不恰当的一项是( )

A.屈原以他的人格魅力和对国家、人民的赤诚之心赢得了人们的无限景仰。

B.扫黑除恶专项斗争这三年利刃出鞘,雷霆万钧,不获全胜,誓不收兵。

C.他是个性格果断之人,做任何事都不会犹豫不决、拖泥带水。

D.辩论赛上,正方代表才思敏捷,他那精彩的发言哗众取宠,赢得了大家的阵阵掌声。

5.下列表述不正确的一项是( )

A.“稽首”是古时一种跪拜礼,叩头至地,是九拜中最隆重的一种。

B.本文节选自历史剧《屈原》,作者郭沫若,他的代表作还有历史剧《女神》《星空》等。

C.“长跪”是指古人席地而坐,坐时两膝着地,臀部落在脚跟上,跪时腰部挺直,表示敬意。

D.屈原是我国的浪漫主义诗人、伟大的爱国诗人,他创作了我国第一首长篇抒情诗《离骚》。

6. 下列对课文有关内容的理解和分析,错误的一项是 ( )

A.《海燕》这首散文诗运用象征手法,通过描写海燕在暴风雨来临之前高傲飞翔、勇敢搏击,刻画了海燕勇猛坚强、乐观自信、敢于搏击风浪的战士形象,表达了作者渴望无产阶级革命浪潮早日到来的强烈愿望。

B.《孔乙己》这篇小说通过讲述孔乙己一生的不幸遭遇和悲惨结局,塑造了孔乙己这一“苦人”形象,走达了作者“哀其不幸 怒其不争”的复杂感情,揭露了封建科举制度的罪恶,深刻地批判了人们冷漠麻木的精神状态以及病态的社会。

C.《不求甚解》全面阐述了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对否定不求甚解”的观点进行反驳,指出读书的要诀在于会意,读书要虚心,重要的书必须常常反复阅读,这样才能真正领会其精神实质。

D.《屈原》运用了象征手法。使屈原达到物我同化的境地,使作者难以言明的思想感情表达得更加深沉、凝练。“风!你咆哮吧!咆哮吧!”运用排比和呼告的修辞手法,增强了句势、抒发了屈原对风的呼唤与渴盼。

二、填空题

7.浏览三篇课文,补全下面的剧本提纲,了解剧本的主要内容。

表5-3剧本提纲

《屈原(节选)》 《天下第一楼(节选)》 《枣儿》

人物 ① 卢孟实(福聚德掌柜)、唐茂昌(老东家唐德源的大儿子)、唐茂盛(唐德源的二儿子)、王子西(福聚德的二掌柜)、常贵(福聚德的堂头)、罗大头(福聚德的烤鸭师傅)、玉雏儿(卢孟实的相好)、克五(某王爷的后代,曾是著名的食客)、修鼎新(福聚德的“瞭高儿”兼账房,曾是傍着克五的清客)、成顺(福聚德的学徒)、福顺(福聚德的学徒)、小伙计、福子 ②

时间 ③ 八年后的大年初六 ④

地点 ⑤ 福聚德店堂 ⑥

情节 上官大夫靳尚亲临东皇太一庙,威逼郑詹尹立即执行南后的密令,当夜谋杀屈原,使得屈原的处境极度恶化。屈原出场,借“雷电颂”的独白,以火一般炽烈的语言以及雷霆万钧的气势,表达了对黑暗世界的强烈愤懑和对光明未来的热烈追求 ⑦ ⑧

三、语言表达

8.课文第二部分屈原指斥诸神时用了第二人称,运用该写法有什么好处

9.剧作家不能像小说家或诗人那样,直接站出来说话,只能通过剧中人物的言行举止来表达自己对生活的感受和认识。因此,我们可以通过剧作家笔下的人物形象、人物活动的环境和使用的道具等来感知剧本的主题。阅读三篇课文,从下列任务中选择一个,小组合作,探究剧本的主题。

①走进人物内心。假设你是《天下第一楼》中的卢孟实,回顾自己接管福聚德,经过多年的苦心经营成就福聚德,最后黯然离开的坎坷经历,说一段心里话。

②感受环境氛围。《屈原》第五幕第二场中,屈原被囚禁在东皇太一庙时,室外“雷电交加,时有大风咆哮”。请你想象屈原处于这样的境地,会如何说出独白,演员要如何表演这些独白,说说作者借屈原之口想要表达怎样的思想感情。

③探究道具。“枣儿”是《枣儿》中的重要道具,反复出现,很有深意。有时候它是村口树上、树下的红枣,有时候他又是老人心里牵挂的孩子。请探究“枣儿”的种种特点,说说作品中“枣儿”的丰富意蕴。

我选 。

四、综合性学习

学校拟开展“戏曲进校园”活动,戏曲社团做了一些信息搜集和调查工作,请你根据他们搜集的材料,完成相关任务。

材料一 豫剧,发源于中原,流行于河南、陕西、甘肃、山西等地,是我国重要的地方剧种之一。豫剧是在河南梆子的基础上不断继承、改革和创新发展起来的,与京剧、黄梅戏、评剧、越剧并称“中国五大戏曲剧种”。豫剧用河南方言念唱,唱腔铿锵大气、抑扬有度。由于方言语音的不同,豫剧在河南各地流传过程中形成“祥符调”“豫东调”“豫西调”“沙河调”等四派,有数百年的历史。

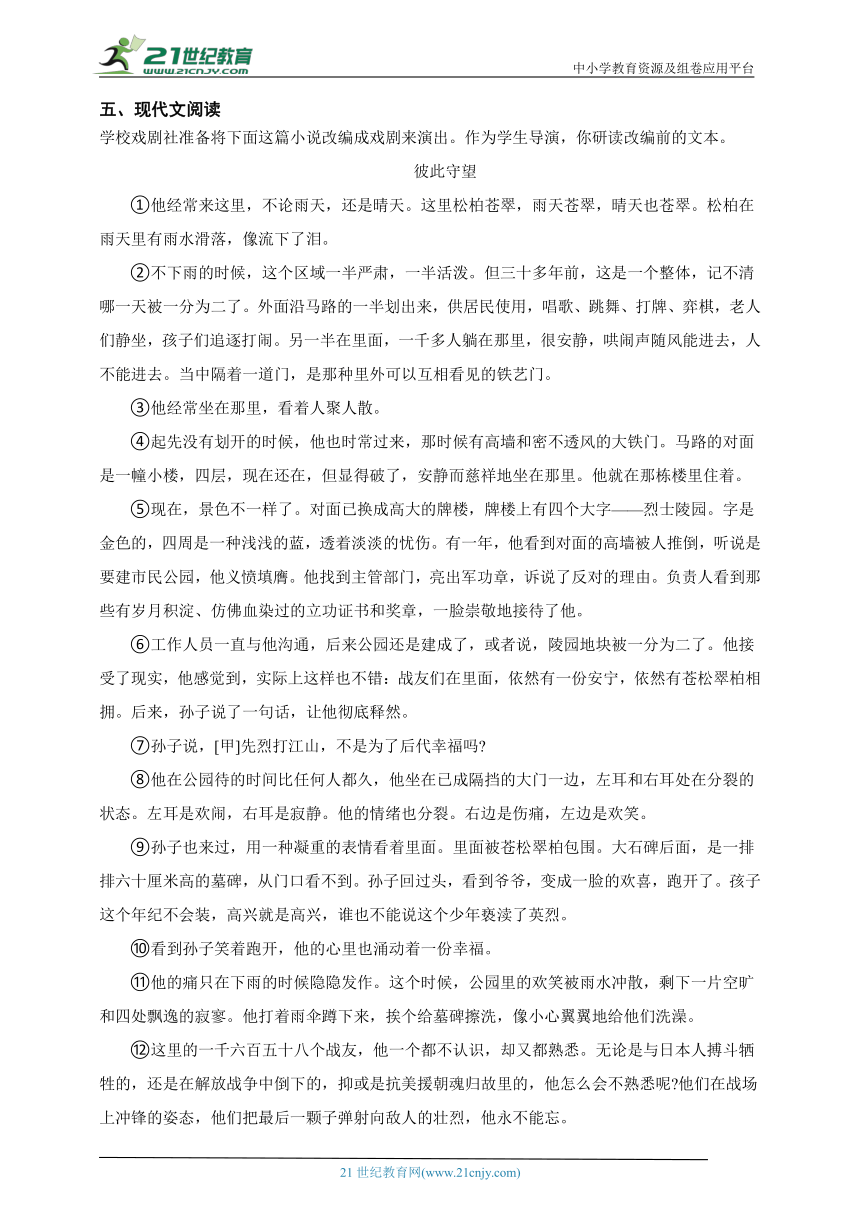

材料二 “戏曲进校园”实施方式受欢迎程度调查结果

调查对象 音乐老师课堂上进行戏曲教学 学校组织学生去剧院观看戏曲演出 参加学校组织的戏曲社团 请戏曲剧团来学校演出

学生 38% 80% 66% 96%

老师 89% 72% 53% 94%

10.【语言运用】学校邀请河南省豫剧演艺社到校演出,你担任此次活动的主持人,请你根据材料一的内容向大家简要介绍豫剧。(60字以内)

11.【思维能力】【跨学科·数学】学校随机对你们班的师生做了“戏曲进校园”实施方式受欢迎程度的调查,请根据材料二,归纳两条主要信息。

五、现代文阅读

学校戏剧社准备将下面这篇小说改编成戏剧来演出。作为学生导演,你研读改编前的文本。

彼此守望

①他经常来这里,不论雨天,还是晴天。这里松柏苍翠,雨天苍翠,晴天也苍翠。松柏在雨天里有雨水滑落,像流下了泪。

②不下雨的时候,这个区域一半严肃,一半活泼。但三十多年前,这是一个整体,记不清哪一天被一分为二了。外面沿马路的一半划出来,供居民使用,唱歌、跳舞、打牌、弈棋,老人们静坐,孩子们追逐打闹。另一半在里面,一千多人躺在那里,很安静,哄闹声随风能进去,人不能进去。当中隔着一道门,是那种里外可以互相看见的铁艺门。

③他经常坐在那里,看着人聚人散。

④起先没有划开的时候,他也时常过来,那时候有高墙和密不透风的大铁门。马路的对面是一幢小楼,四层,现在还在,但显得破了,安静而慈祥地坐在那里。他就在那栋楼里住着。

⑤现在,景色不一样了。对面已换成高大的牌楼,牌楼上有四个大字——烈士陵园。字是金色的,四周是一种浅浅的蓝,透着淡淡的忧伤。有一年,他看到对面的高墙被人推倒,听说是要建市民公园,他义愤填膺。他找到主管部门,亮出军功章,诉说了反对的理由。负责人看到那些有岁月积淀、仿佛血染过的立功证书和奖章,一脸崇敬地接待了他。

⑥工作人员一直与他沟通,后来公园还是建成了,或者说,陵园地块被一分为二了。他接受了现实,他感觉到,实际上这样也不错:战友们在里面,依然有一份安宁,依然有苍松翠柏相拥。后来,孙子说了一句话,让他彻底释然。

⑦孙子说,[甲]先烈打江山,不是为了后代幸福吗

⑧他在公园待的时间比任何人都久,他坐在已成隔挡的大门一边,左耳和右耳处在分裂的状态。左耳是欢闹,右耳是寂静。他的情绪也分裂。右边是伤痛,左边是欢笑。

⑨孙子也来过,用一种凝重的表情看着里面。里面被苍松翠柏包围。大石碑后面,是一排排六十厘米高的墓碑,从门口看不到。孙子回过头,看到爷爷,变成一脸的欢喜,跑开了。孩子这个年纪不会装,高兴就是高兴,谁也不能说这个少年亵渎了英烈。

⑩看到孙子笑着跑开,他的心里也涌动着一份幸福。

他的痛只在下雨的时候隐隐发作。这个时候,公园里的欢笑被雨水冲散,剩下一片空旷和四处飘逸的寂寥。他打着雨伞蹲下来,挨个给墓碑擦洗,像小心翼翼地给他们洗澡。

这里的一千六百五十八个战友,他一个都不认识,却又都熟悉。无论是与日本人搏斗牺牲的,还是在解放战争中倒下的,抑或是抗美援朝魂归故里的,他怎么会不熟悉呢 他们在战场上冲锋的姿态,他们把最后一颗子弹射向敌人的壮烈,他永不能忘。

每当擦到一个叫李云峰的烈士的墓碑时,他会想到那时的通信员,一个叫李什么峰的年轻战士。原谅他记不住战士的名字,因为在这个李什么峰之前,已有两个通信员相继牺牲了。弹雨里,他问,你叫什么名字 枪炮声很重,新的通信员把手围个喇叭大声说,他叫“李什么峰”。

后来,这个叫李什么峰的通信员也牺牲了,他就把这个李云峰当作那个李什么峰对待,[乙]在碑身上多擦几下,多停片刻。

擦完墓碑,他已经很累了。坐在前面的大石碑台阶上,把雨伞扣在头顶。一下子,弹雨似乎就起来了,啪啪,啪啪。这种氛围,不由他不想起那些枪林弹雨的故事。

坐久了,他会感觉到凉,由外到内的凉。四周的松柏都淌着雨水,他的心和眼睛也潮湿起来。等云一片片散开,太阳光照在大地,公园的一侧开始了欢闹,笑声又荡漾起来。

这是两个世界,彼此守望。

(摘自《羊城晚报》2022年8月3日,有删改)

12.你发现可以用由反义词组成的并列短语来概括小说内容,如“雨天和晴天”“老人和小孩”。你又拟写三组,以此帮助演员快速把握全篇内容。

13.你把对文中两处画线句的思考写下来,方便给演员说戏。

①老人听到孙子说的这句话([甲]句),可能发出怎样的内心独白

②老人面对李云峰的墓碑时,为什么会有那样的行为 请根据[乙]句揣摩行为背后的原因。

14.小奇为戏剧选配了后人致敬先烈的歌曲《错位时空》(五四特别版)。你认为下列歌词与本文题目“彼此守望”特别贴合,于是写下具体分析。

我仰望你看过的星空脚下大地已换了时空你留在风中摇曳的那抹红在心中心中

六、写作题

15.以校园生活为内容,选择某一特定场景下发生的事情为题材,写一个小剧本,200—300字。

答案解析

1.【答案】A

【解析】通读语句,是讲端午节相关知识。②是起始句,排除BC。⑤先受到小人妒忌,才有了⑥被小人陷害,⑤在⑥前,排除D。

故答案为:A

本题考查排序。排序题注意:主题明确,语言通顺,前后照应。要注意句子间的逻辑关系、关联词、句首词句尾词、时间、方位等。

2.【答案】A

【解析】A:正确

B:伫立(chù)——(zhù)

C:稽首(jī)——(qǐ)

D:迸射(bìng)——(bèng)

故答案为:A

本题考查学生拼读能力,注意积累,掌握字词读音。要特别注意多音字。

3.【答案】B

【解析】ACD.正确.

B.《茶馆》的作者是老舍,郭沫若的历史剧有《屈原》《虎符》《棠棣之花》等。

故答案为:B

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。

4.【答案】D

【解析】A.景仰:敬佩尊重;仰慕。与语境相合。

B.雷霆万钧:形容威力极大。符合语境。

C拖泥带水:比喻说话、写文章不简洁或做事不干脆。符合语境。

D.哗众取宠:用浮夸的言行迎合众人,以博取众人的好感或拥护,与语境中“精彩”矛盾,不符合语境。

故答案为:D

本题考查词语运用能力。选词填空,先要分析词本身的意思,根据语境判断选用,要分析句子之间的关系、句子中成分搭配的关系、修饰语与中心语的关系。

5.【答案】B

【解析】B:错误。《女神》《星空》是诗集。

故答案为:B

本题考查文学文化常识。注意积累,结合具体分析,对比选项,确定答案。注意这类试题一般不考过于冷僻的内容,涉及的大多是较为知名的作家作品、文学中的地理、历史故事、成语典故、科举礼仪、年龄称谓、名号、历法、节气、官职、音律等。考生要注重平时知识的积累,课文上的知识点一定要掌握,这是根本,平时做题遇到的常识,是额外发展要记住。

6.【答案】D

【解析】ABC.正确;

D.有误,“风!你咆哮吧!咆哮吧!”运用反复的修辞手法。

故答案为:D

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

7.【答案】屈原(三闾大夫)、靳尚(上官大夫)、郑詹尹(太卜)、卫士二人;老人、男孩;夜晚;某一天;东皇太一庙正殿;村里的老枣树下;正值新年,形形色色的人物在福聚德登场。唐家两少爷来强行索钱要人,店内烤鸭师傅摆谱置气,小伙计不守店规,看似兴盛的福聚德隐藏着重重危机;在乡间的枣树下,老人遇到了男孩,他们在树下交谈起来,十分亲热。老人的儿子离家打拼,老人思念儿子;男孩的父亲在城里安家,男孩盼望着父亲回家。他们都在想念着亲人,希望他们能回到自己身边,来吃家乡的“枣儿”

【解析】①在课文中找到对应句归纳即可。

原文:靳尚带卫士二人,各蒙面。

靳 尚:(命卫士乙)你去叫太卜郑詹尹来见我。

靳尚:刚才我叫人送了一通南后的密令来,你收到了吗

郑詹尹(鞠躬):收到了。上官大夫,我正想来见你啦。

郑詹尹:三闾大夫,请你在这神殿上走动走动,舒散一下筋骨吧。这儿的壁郑詹尹画,是你平常所喜欢的啦。我不奉陪了。

屈原略略点头,郑詹尹走入左侧门。

即人物包括:屈原(三闾大夫)、靳尚(上官大夫)、郑詹尹(太卜)、卫士二人

② 原文:人物 老人、男孩

即人物是老人、男孩。

③原文:各室均有灯,光甚昏暗,室外雷电交加,时有大风咆哮。即时间是夜晚。

④课文没有交代具体的时间,即时间是某一天。

⑤原文:东皇太一庙之正殿。即地点是东皇太一庙正殿。

⑥原文:幕启。一棵挂满红枣的老树。树下坐着位形如雕塑的老人。即地点是村里的老枣树下。

⑦冲突是“福聚德”名噪京华时,唐家的两位少爷在流言蜚语的怂恿下,与卢孟实争起了东主财权,唐家大少爷唐茂昌来店里强行要钱,唐家二少爷唐茂盛要钱并挖走堂头常贵,唐茂盛支钱要人,卢孟实欲哭无泪。唐茂盛打着天津分号的旗子到福聚德支钱,他想带走堂头常顺,更是对福聚德从内部的拆解。他骨子里和唐茂昌一样,福聚德就是“老唐家的”。罗大头仗着独门手艺自负,拿大,蛮横霸道,咋咋唬唬,小伙计不守规矩。“福聚德”名噪京华,但是暗里有危机。

⑧ 在乡间一棵挂满红枣的老树下,一位老人遇到了一个捡枣儿的男孩,这一老一少交谈起来,十分亲热。在谈话中,老人回忆有关“枣儿”的往事,流露了自己对儿子的思念;男孩要把“枣儿”留给父亲吃,表露了自己对父亲的盼望。他们满怀亲情,呼唤各自的亲人回归故乡,回到自己身边,来吃这家乡的“枣儿”。

故答案为:① 屈原(三闾大夫)、靳尚(上官大夫)、郑詹尹(太卜)、卫士二人;② 老人、男孩;③ 夜晚 ;④ 某一天;⑤ 东皇太一庙正殿;⑥ 村里的老枣树下;⑦ 正值新年,形形色色的人物在福聚德登场。唐家两少爷来强行索钱要人,店内烤鸭师傅摆谱置气,小伙计不守店规,看似兴盛的福聚德隐藏着重重危机。⑧在乡间的枣树下,老人遇到了男孩,他们在树下交谈起来,十分亲热。老人的儿子离家打拼,老人思念儿子;男孩的父亲在城里安家,男孩盼望着父亲回家。他们都在想念着亲人,希望他们能回到自己身边,来吃家乡的“枣儿”。

本题考查文章内容理解。解答此题的关键是在理解三篇课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

8.【答案】采用第二人称,似乎是当面历数诸神的罪行,不但增强了语言气势,而且直接有力地表现了主人公内心的愤懑和与黑暗势力决斗到底的顽强精神。

【解析】第二人称“你”,便于对话和抒情,好似当着诸神的面历数其罪行,增强气势,增加文章的感染力,强有力地表现了屈原此刻内心的愤懑和与黑暗势力决斗到底的顽强精神。

故答案为:采用第二人称,似乎是当面历数诸神的罪行,不但增强了语言气势,而且直接有力地表现了主人公内心的愤懑和与黑暗势力决斗到底的顽强精神。

本题考查第二人称的作用:更直接、更自然、更亲切、更生动。便于对话,便于抒情,有呼告效果,可以加强感染力;用于物,有拟人化效果。能够使读者迅速融入角色,把感情调动起来并融入到文章中去。

9.【答案】[示例一]①当初我接下福聚德,是要以此为起点,证明自己。这十年,我一直把福聚德当成自己的事业,苦心经营。我恨啊,如果不是这样的世道,如果没有唐家两个少爷胡搅蛮缠,我现在怎么会落得这样的下场?[示例二]②作者借屈原之口,通过对风、雷、电的讴歌,表达了对光明与力的歌颂。屈原渴望用战斗来摧毁黑暗,为祖国和人民坚持斗争,这正是作者的豪情壮志。[示例三]③在剧中,“枣儿”是亲情的象征,是故乡的象征,也是传统生活和精神家园的象征。全剧以“枣儿”为线索:老人和男孩因“枣儿”而相遇、亲近,又因“枣儿”而思念、呼唤亲人。“枣儿”所蕴含的老人与男孩的情感困惑,引发我们对空巢老人和留守儿童现象的关注。

【解析】① 面对势如累卵的“福聚德”,卢孟实绞尽了脑汁。一晃十年过去,“福聚德”名噪京师。然而唐家的两位少爷在流言蜚语的怂恿下,与卢孟实争起了东主财权。卢孟实面对辛苦创下的“福聚德”,无奈只能选择离开。心里话围绕这些内容即可。如:想当年,我接手了入不敷出、势如累卵的福聚德,十年时间,终于让这家店东山再起、名噪京华。我恨啊,唐家的这两位少爷,糊涂啊,我现在黯然离场,这家店结局也定了啊。

②屈原惨遭诬陷,被黜罢官,囚禁在东皇太乙庙时,面对茫茫黑夜,雷电大风的咆哮,表达了对光明的景仰、渴求之情。彻底烧毁黑暗以创造光明的方式,是诗人“凤凰涅槃”式的疗救中国的药方,也是诗人彻底革命的生动体现。表达了强烈的反抗精神和不屈的战斗意志。发泄出作者以及国统区人民对国民党反动统治的愤恨,是作者代表人民向国民党当局的强烈控诉。

③《枣儿》主要内容是:在乡间一棵挂满红枣的老树下,一位老人遇到了一个捡枣儿的男孩,这一老一少交谈起来,十分亲热。在谈话中,老人回忆有关“枣儿”的往事,流露了自己对儿子的思念;男孩要把“枣儿”留给父亲吃,表露了自己对父亲的盼望。他们满怀亲情,呼唤各自的亲人回归故乡,回到自己身边,来吃这家乡的“枣儿”。“枣儿”是亲情的象征,是故乡的象征,也是传统生活和精神家园的象征。“枣儿”是线索贯穿全剧,老人与男孩围绕“枣儿”进行对话,展开情节。“枣儿”是人物对白的话题,蕴含老人和男孩的情感。老人思念儿子,男孩思念爸爸,让人思考空巢老人和留守儿童现象,引发社会关注。

故答案为:[示例一]①当初我接下福聚德,是要以此为起点,证明自己。这十年,我一直把福聚德当成自己的事业,苦心经营。我恨啊,如果不是这样的世道,如果没有唐家两个少爷胡搅蛮缠,我现在怎么会落得这样的下场?

[示例二]②作者借屈原之口,通过对风、雷、电的讴歌,表达了对光明与力的歌颂。屈原渴望用战斗来摧毁黑暗,为祖国和人民坚持斗争,这正是作者的豪情壮志。

[示例三]③在剧中,“枣儿”是亲情的象征,是故乡的象征,也是传统生活和精神家园的象征。全剧以“枣儿”为线索:老人和男孩因“枣儿”而相遇、亲近,又因“枣儿”而思念、呼唤亲人。“枣儿”所蕴含的老人与男孩的情感困惑,引发我们对空巢老人和留守儿童现象的关注。

①本题考查语言表达能力。通读剧本,把握剧本主旨,根据题目要求,写卢孟实黯然离开时的心里话,语言简洁明了,有逻辑,突出重点。语言表达题要注意说话分寸,语言得体,避免因语言不当产生冲突。

②本题考查作者情感。通读剧本,理解剧本大意。在剧本中找到描写句、作者评价句、情感句、其他人看法等,综合分析归纳主旨情感即可。

③本题考查对标题含义的理解。解答此题关键要在理解剧本内容的基础上,依据内容和主旨理解题目的表层含义和深层含义。标题中的关键词往往为一种具体事物,具有多层含义,除了表面上意义之外,剧本还赋予了它更深刻的内涵,要深入思考结合主旨挖掘出来。

【答案】10.豫剧是从河南梆子演化而来,用河南方言念唱,流行于河南、陕西、甘肃、山西等地,有数百年历史的“中国五大戏曲剧种”之一。

11.①请戏曲剧团来学校演出,是最受师生欢迎的方式。②对于音乐老师课堂上进行戏曲教学的实施方式,师生态度截然相反。

【解析】(1)本题考查学生的语言表达能力。依据材料表达感想,作答时,一定要紧紧围绕材料中的某些关键词语来表达,有必要在答案中出现材料中的一些关键字词,表达时,语意要清晰连贯,不能有语病。

(2)本题考查概括材料内容。解决此类题目首先要浏览材料,明确材料各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括材料段落(语句)中的关键语句,简洁准确概括。

10.这道题主要考查语言运用能力。要求根据给定材料一,在限制字数内对豫剧进行简要介绍。

故答案为:豫剧是从河南梆子演化而来,用河南方言念唱,流行于河南、陕西、甘肃、山西等地,有数百年历史的“中国五大戏曲剧种”之一。

11.这道题结合了数学知识,考查思维能力和对图表信息的归纳总结能力。从材料二的调查结果表格中,对比不同实施方式在学生和老师群体中的受欢迎程度数据,从而归纳出主要信息。

故答案为: 请戏曲剧团来学校演出,是最受师生欢迎的方式。②对于音乐老师课堂上进行戏曲教学的实施方式,师生态度截然相反。

【答案】12.左边和右边、寂静和欢闹、战争与和平

13.①孙子说得对啊,战友们打下江山是为了后代的幸福,陵园一半改成公园也是为了现在人们能快乐生活,我还有什么想不通的呢 ②“多擦几下”是因为老人想知道那个通信员的名字,但因战场枪炮声没能听清,始终心存遗憾,就将这份感情转移到了另一个与通信员名字相似的人身上;“多停片刻”体现了他对这些烈士的不舍、赞美和怀念之情。

14.歌词中的“我”是后代,“你”是先烈,照应文题“彼此守望”中的“彼此”。歌词前两行写时空变换,战争转为和平,照应先烈守望后代,即先烈用流血牺牲换来后代幸福。歌词后两行表明先烈精神永存于后人心中,照应后代守望先烈,即后代铭记历史,不忘恩情。歌词和文题都表达了后代对先烈的崇敬赞美之情。

【解析】(1)本题考查概括文章内容的能力。解决此类题目首先要浏览全文,明确各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括文章中的重要段落(关键语句),简洁准确概括。

(2)本题考查语句的含义。 理解文章中的重要词句的含义,一要结合具体的语境,二要联系上下文,三要紧扣文章的中心主题,并能从文章的信息中找出依据和理由。

(3)本题考查标题的含义与作用。分析文章标题的含义可以从以下几个方面入手:1、分析标题的修辞义。2、分析标题的象征义。3、理解标题的双关义。4把握作者的情感出发点。

12.本题考查内容概括。“这个区域一半严肃、一半活泼”可知,严肃和活泼;“左耳和右耳处在分裂的状态。左耳是欢闹,右耳是寂静。他的情绪也分裂。右边是伤痛,左边是欢笑”可知,左边和右边,寂静和欢闹。

故答案为: 左边和右边、寂静和欢闹、战争与和平

13.本题考查对句子的理解。①“他感觉到,实际上这样也不错:战友们在里面,依然有一份安宁“先烈打江山,不是为了后代幸福吗”认同孙子说的话,战友们打下江山就是为了后代的幸福,陵园一半改成公园也是为了现在人们的快乐生活,这有什么好介意的呢 ②“弹雨里,他问,你叫什么名字。枪炮声很重,新的通信员把手围个喇叭大声说,他叫‘李什么峰。后来,这个叫李什么峰的通信员也牺牲了,他就把这个李云峰当做那个李什么峰对待”“多擦几下”是因为老人想知道那个通信员的名字,但因战场炮弹声没能听清,始终心存遗憾;就将遗憾转移到了另一个名字相似的人身上;“多停片刻”包含他对这些烈士们的不舍、赞美和怀念之情。

故答案为:①孙子说得对啊,战友们打下江山是为了后代的幸福,陵园一半改成公园也是为了现在人们能快乐生活,我还有什么想不通的呢 ②“多擦几下”是因为老人想知道那个通信员的名字,但因战场枪炮声没能听清,始终心存遗憾,就将这份感情转移到了另一个与通信员名字相似的人身上;“多停片刻”体现了他对这些烈士的不舍、赞美和怀念之情。

14.本题考查对题目的理解。①歌词中“我”是后代,“你”是先烈,照应文题“彼此守望”中的“彼此”。②“换了时空”可知,歌词前两行写时空变换,战争转为和平,“公园还是建成了,或者说,陵园地块被一分为二了。他接受了现实,他感觉到,实际上这样也不错:战友们在里面,依然有一份安宁”可知,照应陵园守望公园,即先烈用流血牺牲换来后代幸福。③“你留在风中摇曳的那抹红,在心中心中”歌词后两行表明先烈精神永存后人心中,“先烈打江山,不是为了后代幸福吗”照应公园守望陵园,即后代铭记历史、不忘恩情。④“这是两个世界,彼此守望”歌词和文题都表达了后代对先烈的崇敬赞美之情。

故答案为:歌词中的“我”是后代,“你”是先烈,照应文题“彼此守望”中的“彼此”。歌词前两行写时空变换,战争转为和平,照应先烈守望后代,即先烈用流血牺牲换来后代幸福。歌词后两行表明先烈精神永存于后人心中,照应后代守望先烈,即后代铭记历史,不忘恩情。歌词和文题都表达了后代对先烈的崇敬赞美之情。

15.【答案】【参考例文】

场景:教室里,课问

道具:课桌椅若干

人物:女生小雨、小丽、小雪、小夕,班长,一男生

(下课了,小雨的前桌男生转过头来向小雨请教问题。)

男生:小雨同学,刚刚老师讲的这个地方,还有这个地方,我不是-fk懂,你能给我讲一讲吗

小雨:(微笑地)没问题。

(正在讲题的时候,班长来到小雨的桌前。)

班长:小雨,这个星期我们班打算组织一次郊游。怎么样,你来组织一下

小雨:(很干脆地)小事一桩,包在我身上了。

班长:那就拜托了,等你的好消息!

(班长打完招呼就走了。这时小丽、小雪、小夕从另一边走到小雨桌前。)

小丽:(兴奋地)小雨,有好消息哦,下午学校放假!

小雪:好不容易放一次假,我们一起去逛逛街,好不好

小雨:好啊,一起去吧!

小夕:我就知道你一定会答应的,你最好了!

小丽:那我们下午两点在校门口等你哦!

小雨:好的,不见不散!

川、丽、小雪、小夕打完招呼就有说有笑地走开了,小雨转头面向男生。)

小雨:我们继续吧,这里……这里……

【解析】紧扣“ 校园生活为内容,选择某一特定场景下发生的事情为题材,写一个小剧本,200—300字”的题目要求,尽可能把剧本长度压缩,因为这样才能体现短小精悍的特点。找寻一个精彩瞬间:好的短片都只展现了一个精彩瞬间,但这个瞬间是有故事的。这里的有故事是什么意思?有故事意味着有必须处理的矛盾,比如进退两难的困境或者主角必须做出抉择。给这些矛盾设定一个期限或者展示时间的消逝。

本题考查写小剧本。答题时应注意,应该尽力去讲一个吸引人的故事,需要调动观众的情感,应该要有一个目标明确的主人公。因为短片的时间有限,所以在剧本第一页就给人眼前一亮的感觉至关重要,结局也很重要,要追求富有意义,又令人满意的结局。写熟悉和有共鸣的事物,而不是那些从其他电影借来的感受。不要回避短小的故事,短片是呈现它们的完美形式,而且你作为职业作家,写小故事的机会可不是经常有的。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

17 屈原(节选) 同步分层作业

一、单选题

1.下列句子顺序排列最恰当的一项是( )

①屈原是楚国的爱国人士,年轻时受到楚怀王的重用。

②端午节是个历史悠久的节日,作为我国传统节日之一,我们应该知道它的由来。

③公元前278年,秦国攻破楚国都城郢都,屈原因祖国的灭亡伤痛不已,最终自投汨罗江而死。

④普遍的说法是由战国时期的屈原而来。

⑤但因为自身刚正,受到小人的妒忌。

⑥之后他被小人陷害,从而被流放。

⑦除此之外,端午节的由来还有有关春秋时期的伍子胥、东汉时期的孝女曹娥的说法。

A.②④①⑤⑥③⑦ B.①⑥②④③⑦⑤

C.④①⑥②⑦③⑤ D.②④①⑥③⑤⑦

2.下列加点字注音全对的一项是( )

A.脚镣(liào) 眩光(xuàn) 木梗(gěng) 徘徊(huái)

B.睥睨(pì) 伫立(chù) 波澜(lán) 污秽(huì)

C.虐待(nüè) 玄衣(xuán) 稽首(jī) 瘦削(xuē)

D.雷霆(tíng) 迸射(bìng) 犀利(xī) 驰骋(chěng)

3.下列有关文学常识表述有误的一项是( )

A.剧本的主体一般是台词,也就是戏剧中人物所说的话,它是推进剧情、刻画人物、表现主题的主要手段。

B.郭沫若,原名郭开贞,四川乐山人,作家、诗人、历史学家,代表作有诗集《女神》《星空》,历史剧《屈原》《茶馆》等。

C.屈原是战国时期楚国诗人、政治家,也是我国最早的浪漫主义诗人、伟大的爱国诗人。他创造了“楚辞”这种文体。

D.舞台说明是剧作者根据演出需要,提供给导演和演员的说明性的文字。它是剧本的附件,但又是必不可少的。

4.下列句中加点词使用不恰当的一项是( )

A.屈原以他的人格魅力和对国家、人民的赤诚之心赢得了人们的无限景仰。

B.扫黑除恶专项斗争这三年利刃出鞘,雷霆万钧,不获全胜,誓不收兵。

C.他是个性格果断之人,做任何事都不会犹豫不决、拖泥带水。

D.辩论赛上,正方代表才思敏捷,他那精彩的发言哗众取宠,赢得了大家的阵阵掌声。

5.下列表述不正确的一项是( )

A.“稽首”是古时一种跪拜礼,叩头至地,是九拜中最隆重的一种。

B.本文节选自历史剧《屈原》,作者郭沫若,他的代表作还有历史剧《女神》《星空》等。

C.“长跪”是指古人席地而坐,坐时两膝着地,臀部落在脚跟上,跪时腰部挺直,表示敬意。

D.屈原是我国的浪漫主义诗人、伟大的爱国诗人,他创作了我国第一首长篇抒情诗《离骚》。

6. 下列对课文有关内容的理解和分析,错误的一项是 ( )

A.《海燕》这首散文诗运用象征手法,通过描写海燕在暴风雨来临之前高傲飞翔、勇敢搏击,刻画了海燕勇猛坚强、乐观自信、敢于搏击风浪的战士形象,表达了作者渴望无产阶级革命浪潮早日到来的强烈愿望。

B.《孔乙己》这篇小说通过讲述孔乙己一生的不幸遭遇和悲惨结局,塑造了孔乙己这一“苦人”形象,走达了作者“哀其不幸 怒其不争”的复杂感情,揭露了封建科举制度的罪恶,深刻地批判了人们冷漠麻木的精神状态以及病态的社会。

C.《不求甚解》全面阐述了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对否定不求甚解”的观点进行反驳,指出读书的要诀在于会意,读书要虚心,重要的书必须常常反复阅读,这样才能真正领会其精神实质。

D.《屈原》运用了象征手法。使屈原达到物我同化的境地,使作者难以言明的思想感情表达得更加深沉、凝练。“风!你咆哮吧!咆哮吧!”运用排比和呼告的修辞手法,增强了句势、抒发了屈原对风的呼唤与渴盼。

二、填空题

7.浏览三篇课文,补全下面的剧本提纲,了解剧本的主要内容。

表5-3剧本提纲

《屈原(节选)》 《天下第一楼(节选)》 《枣儿》

人物 ① 卢孟实(福聚德掌柜)、唐茂昌(老东家唐德源的大儿子)、唐茂盛(唐德源的二儿子)、王子西(福聚德的二掌柜)、常贵(福聚德的堂头)、罗大头(福聚德的烤鸭师傅)、玉雏儿(卢孟实的相好)、克五(某王爷的后代,曾是著名的食客)、修鼎新(福聚德的“瞭高儿”兼账房,曾是傍着克五的清客)、成顺(福聚德的学徒)、福顺(福聚德的学徒)、小伙计、福子 ②

时间 ③ 八年后的大年初六 ④

地点 ⑤ 福聚德店堂 ⑥

情节 上官大夫靳尚亲临东皇太一庙,威逼郑詹尹立即执行南后的密令,当夜谋杀屈原,使得屈原的处境极度恶化。屈原出场,借“雷电颂”的独白,以火一般炽烈的语言以及雷霆万钧的气势,表达了对黑暗世界的强烈愤懑和对光明未来的热烈追求 ⑦ ⑧

三、语言表达

8.课文第二部分屈原指斥诸神时用了第二人称,运用该写法有什么好处

9.剧作家不能像小说家或诗人那样,直接站出来说话,只能通过剧中人物的言行举止来表达自己对生活的感受和认识。因此,我们可以通过剧作家笔下的人物形象、人物活动的环境和使用的道具等来感知剧本的主题。阅读三篇课文,从下列任务中选择一个,小组合作,探究剧本的主题。

①走进人物内心。假设你是《天下第一楼》中的卢孟实,回顾自己接管福聚德,经过多年的苦心经营成就福聚德,最后黯然离开的坎坷经历,说一段心里话。

②感受环境氛围。《屈原》第五幕第二场中,屈原被囚禁在东皇太一庙时,室外“雷电交加,时有大风咆哮”。请你想象屈原处于这样的境地,会如何说出独白,演员要如何表演这些独白,说说作者借屈原之口想要表达怎样的思想感情。

③探究道具。“枣儿”是《枣儿》中的重要道具,反复出现,很有深意。有时候它是村口树上、树下的红枣,有时候他又是老人心里牵挂的孩子。请探究“枣儿”的种种特点,说说作品中“枣儿”的丰富意蕴。

我选 。

四、综合性学习

学校拟开展“戏曲进校园”活动,戏曲社团做了一些信息搜集和调查工作,请你根据他们搜集的材料,完成相关任务。

材料一 豫剧,发源于中原,流行于河南、陕西、甘肃、山西等地,是我国重要的地方剧种之一。豫剧是在河南梆子的基础上不断继承、改革和创新发展起来的,与京剧、黄梅戏、评剧、越剧并称“中国五大戏曲剧种”。豫剧用河南方言念唱,唱腔铿锵大气、抑扬有度。由于方言语音的不同,豫剧在河南各地流传过程中形成“祥符调”“豫东调”“豫西调”“沙河调”等四派,有数百年的历史。

材料二 “戏曲进校园”实施方式受欢迎程度调查结果

调查对象 音乐老师课堂上进行戏曲教学 学校组织学生去剧院观看戏曲演出 参加学校组织的戏曲社团 请戏曲剧团来学校演出

学生 38% 80% 66% 96%

老师 89% 72% 53% 94%

10.【语言运用】学校邀请河南省豫剧演艺社到校演出,你担任此次活动的主持人,请你根据材料一的内容向大家简要介绍豫剧。(60字以内)

11.【思维能力】【跨学科·数学】学校随机对你们班的师生做了“戏曲进校园”实施方式受欢迎程度的调查,请根据材料二,归纳两条主要信息。

五、现代文阅读

学校戏剧社准备将下面这篇小说改编成戏剧来演出。作为学生导演,你研读改编前的文本。

彼此守望

①他经常来这里,不论雨天,还是晴天。这里松柏苍翠,雨天苍翠,晴天也苍翠。松柏在雨天里有雨水滑落,像流下了泪。

②不下雨的时候,这个区域一半严肃,一半活泼。但三十多年前,这是一个整体,记不清哪一天被一分为二了。外面沿马路的一半划出来,供居民使用,唱歌、跳舞、打牌、弈棋,老人们静坐,孩子们追逐打闹。另一半在里面,一千多人躺在那里,很安静,哄闹声随风能进去,人不能进去。当中隔着一道门,是那种里外可以互相看见的铁艺门。

③他经常坐在那里,看着人聚人散。

④起先没有划开的时候,他也时常过来,那时候有高墙和密不透风的大铁门。马路的对面是一幢小楼,四层,现在还在,但显得破了,安静而慈祥地坐在那里。他就在那栋楼里住着。

⑤现在,景色不一样了。对面已换成高大的牌楼,牌楼上有四个大字——烈士陵园。字是金色的,四周是一种浅浅的蓝,透着淡淡的忧伤。有一年,他看到对面的高墙被人推倒,听说是要建市民公园,他义愤填膺。他找到主管部门,亮出军功章,诉说了反对的理由。负责人看到那些有岁月积淀、仿佛血染过的立功证书和奖章,一脸崇敬地接待了他。

⑥工作人员一直与他沟通,后来公园还是建成了,或者说,陵园地块被一分为二了。他接受了现实,他感觉到,实际上这样也不错:战友们在里面,依然有一份安宁,依然有苍松翠柏相拥。后来,孙子说了一句话,让他彻底释然。

⑦孙子说,[甲]先烈打江山,不是为了后代幸福吗

⑧他在公园待的时间比任何人都久,他坐在已成隔挡的大门一边,左耳和右耳处在分裂的状态。左耳是欢闹,右耳是寂静。他的情绪也分裂。右边是伤痛,左边是欢笑。

⑨孙子也来过,用一种凝重的表情看着里面。里面被苍松翠柏包围。大石碑后面,是一排排六十厘米高的墓碑,从门口看不到。孙子回过头,看到爷爷,变成一脸的欢喜,跑开了。孩子这个年纪不会装,高兴就是高兴,谁也不能说这个少年亵渎了英烈。

⑩看到孙子笑着跑开,他的心里也涌动着一份幸福。

他的痛只在下雨的时候隐隐发作。这个时候,公园里的欢笑被雨水冲散,剩下一片空旷和四处飘逸的寂寥。他打着雨伞蹲下来,挨个给墓碑擦洗,像小心翼翼地给他们洗澡。

这里的一千六百五十八个战友,他一个都不认识,却又都熟悉。无论是与日本人搏斗牺牲的,还是在解放战争中倒下的,抑或是抗美援朝魂归故里的,他怎么会不熟悉呢 他们在战场上冲锋的姿态,他们把最后一颗子弹射向敌人的壮烈,他永不能忘。

每当擦到一个叫李云峰的烈士的墓碑时,他会想到那时的通信员,一个叫李什么峰的年轻战士。原谅他记不住战士的名字,因为在这个李什么峰之前,已有两个通信员相继牺牲了。弹雨里,他问,你叫什么名字 枪炮声很重,新的通信员把手围个喇叭大声说,他叫“李什么峰”。

后来,这个叫李什么峰的通信员也牺牲了,他就把这个李云峰当作那个李什么峰对待,[乙]在碑身上多擦几下,多停片刻。

擦完墓碑,他已经很累了。坐在前面的大石碑台阶上,把雨伞扣在头顶。一下子,弹雨似乎就起来了,啪啪,啪啪。这种氛围,不由他不想起那些枪林弹雨的故事。

坐久了,他会感觉到凉,由外到内的凉。四周的松柏都淌着雨水,他的心和眼睛也潮湿起来。等云一片片散开,太阳光照在大地,公园的一侧开始了欢闹,笑声又荡漾起来。

这是两个世界,彼此守望。

(摘自《羊城晚报》2022年8月3日,有删改)

12.你发现可以用由反义词组成的并列短语来概括小说内容,如“雨天和晴天”“老人和小孩”。你又拟写三组,以此帮助演员快速把握全篇内容。

13.你把对文中两处画线句的思考写下来,方便给演员说戏。

①老人听到孙子说的这句话([甲]句),可能发出怎样的内心独白

②老人面对李云峰的墓碑时,为什么会有那样的行为 请根据[乙]句揣摩行为背后的原因。

14.小奇为戏剧选配了后人致敬先烈的歌曲《错位时空》(五四特别版)。你认为下列歌词与本文题目“彼此守望”特别贴合,于是写下具体分析。

我仰望你看过的星空脚下大地已换了时空你留在风中摇曳的那抹红在心中心中

六、写作题

15.以校园生活为内容,选择某一特定场景下发生的事情为题材,写一个小剧本,200—300字。

答案解析

1.【答案】A

【解析】通读语句,是讲端午节相关知识。②是起始句,排除BC。⑤先受到小人妒忌,才有了⑥被小人陷害,⑤在⑥前,排除D。

故答案为:A

本题考查排序。排序题注意:主题明确,语言通顺,前后照应。要注意句子间的逻辑关系、关联词、句首词句尾词、时间、方位等。

2.【答案】A

【解析】A:正确

B:伫立(chù)——(zhù)

C:稽首(jī)——(qǐ)

D:迸射(bìng)——(bèng)

故答案为:A

本题考查学生拼读能力,注意积累,掌握字词读音。要特别注意多音字。

3.【答案】B

【解析】ACD.正确.

B.《茶馆》的作者是老舍,郭沫若的历史剧有《屈原》《虎符》《棠棣之花》等。

故答案为:B

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。

4.【答案】D

【解析】A.景仰:敬佩尊重;仰慕。与语境相合。

B.雷霆万钧:形容威力极大。符合语境。

C拖泥带水:比喻说话、写文章不简洁或做事不干脆。符合语境。

D.哗众取宠:用浮夸的言行迎合众人,以博取众人的好感或拥护,与语境中“精彩”矛盾,不符合语境。

故答案为:D

本题考查词语运用能力。选词填空,先要分析词本身的意思,根据语境判断选用,要分析句子之间的关系、句子中成分搭配的关系、修饰语与中心语的关系。

5.【答案】B

【解析】B:错误。《女神》《星空》是诗集。

故答案为:B

本题考查文学文化常识。注意积累,结合具体分析,对比选项,确定答案。注意这类试题一般不考过于冷僻的内容,涉及的大多是较为知名的作家作品、文学中的地理、历史故事、成语典故、科举礼仪、年龄称谓、名号、历法、节气、官职、音律等。考生要注重平时知识的积累,课文上的知识点一定要掌握,这是根本,平时做题遇到的常识,是额外发展要记住。

6.【答案】D

【解析】ABC.正确;

D.有误,“风!你咆哮吧!咆哮吧!”运用反复的修辞手法。

故答案为:D

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

7.【答案】屈原(三闾大夫)、靳尚(上官大夫)、郑詹尹(太卜)、卫士二人;老人、男孩;夜晚;某一天;东皇太一庙正殿;村里的老枣树下;正值新年,形形色色的人物在福聚德登场。唐家两少爷来强行索钱要人,店内烤鸭师傅摆谱置气,小伙计不守店规,看似兴盛的福聚德隐藏着重重危机;在乡间的枣树下,老人遇到了男孩,他们在树下交谈起来,十分亲热。老人的儿子离家打拼,老人思念儿子;男孩的父亲在城里安家,男孩盼望着父亲回家。他们都在想念着亲人,希望他们能回到自己身边,来吃家乡的“枣儿”

【解析】①在课文中找到对应句归纳即可。

原文:靳尚带卫士二人,各蒙面。

靳 尚:(命卫士乙)你去叫太卜郑詹尹来见我。

靳尚:刚才我叫人送了一通南后的密令来,你收到了吗

郑詹尹(鞠躬):收到了。上官大夫,我正想来见你啦。

郑詹尹:三闾大夫,请你在这神殿上走动走动,舒散一下筋骨吧。这儿的壁郑詹尹画,是你平常所喜欢的啦。我不奉陪了。

屈原略略点头,郑詹尹走入左侧门。

即人物包括:屈原(三闾大夫)、靳尚(上官大夫)、郑詹尹(太卜)、卫士二人

② 原文:人物 老人、男孩

即人物是老人、男孩。

③原文:各室均有灯,光甚昏暗,室外雷电交加,时有大风咆哮。即时间是夜晚。

④课文没有交代具体的时间,即时间是某一天。

⑤原文:东皇太一庙之正殿。即地点是东皇太一庙正殿。

⑥原文:幕启。一棵挂满红枣的老树。树下坐着位形如雕塑的老人。即地点是村里的老枣树下。

⑦冲突是“福聚德”名噪京华时,唐家的两位少爷在流言蜚语的怂恿下,与卢孟实争起了东主财权,唐家大少爷唐茂昌来店里强行要钱,唐家二少爷唐茂盛要钱并挖走堂头常贵,唐茂盛支钱要人,卢孟实欲哭无泪。唐茂盛打着天津分号的旗子到福聚德支钱,他想带走堂头常顺,更是对福聚德从内部的拆解。他骨子里和唐茂昌一样,福聚德就是“老唐家的”。罗大头仗着独门手艺自负,拿大,蛮横霸道,咋咋唬唬,小伙计不守规矩。“福聚德”名噪京华,但是暗里有危机。

⑧ 在乡间一棵挂满红枣的老树下,一位老人遇到了一个捡枣儿的男孩,这一老一少交谈起来,十分亲热。在谈话中,老人回忆有关“枣儿”的往事,流露了自己对儿子的思念;男孩要把“枣儿”留给父亲吃,表露了自己对父亲的盼望。他们满怀亲情,呼唤各自的亲人回归故乡,回到自己身边,来吃这家乡的“枣儿”。

故答案为:① 屈原(三闾大夫)、靳尚(上官大夫)、郑詹尹(太卜)、卫士二人;② 老人、男孩;③ 夜晚 ;④ 某一天;⑤ 东皇太一庙正殿;⑥ 村里的老枣树下;⑦ 正值新年,形形色色的人物在福聚德登场。唐家两少爷来强行索钱要人,店内烤鸭师傅摆谱置气,小伙计不守店规,看似兴盛的福聚德隐藏着重重危机。⑧在乡间的枣树下,老人遇到了男孩,他们在树下交谈起来,十分亲热。老人的儿子离家打拼,老人思念儿子;男孩的父亲在城里安家,男孩盼望着父亲回家。他们都在想念着亲人,希望他们能回到自己身边,来吃家乡的“枣儿”。

本题考查文章内容理解。解答此题的关键是在理解三篇课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

8.【答案】采用第二人称,似乎是当面历数诸神的罪行,不但增强了语言气势,而且直接有力地表现了主人公内心的愤懑和与黑暗势力决斗到底的顽强精神。

【解析】第二人称“你”,便于对话和抒情,好似当着诸神的面历数其罪行,增强气势,增加文章的感染力,强有力地表现了屈原此刻内心的愤懑和与黑暗势力决斗到底的顽强精神。

故答案为:采用第二人称,似乎是当面历数诸神的罪行,不但增强了语言气势,而且直接有力地表现了主人公内心的愤懑和与黑暗势力决斗到底的顽强精神。

本题考查第二人称的作用:更直接、更自然、更亲切、更生动。便于对话,便于抒情,有呼告效果,可以加强感染力;用于物,有拟人化效果。能够使读者迅速融入角色,把感情调动起来并融入到文章中去。

9.【答案】[示例一]①当初我接下福聚德,是要以此为起点,证明自己。这十年,我一直把福聚德当成自己的事业,苦心经营。我恨啊,如果不是这样的世道,如果没有唐家两个少爷胡搅蛮缠,我现在怎么会落得这样的下场?[示例二]②作者借屈原之口,通过对风、雷、电的讴歌,表达了对光明与力的歌颂。屈原渴望用战斗来摧毁黑暗,为祖国和人民坚持斗争,这正是作者的豪情壮志。[示例三]③在剧中,“枣儿”是亲情的象征,是故乡的象征,也是传统生活和精神家园的象征。全剧以“枣儿”为线索:老人和男孩因“枣儿”而相遇、亲近,又因“枣儿”而思念、呼唤亲人。“枣儿”所蕴含的老人与男孩的情感困惑,引发我们对空巢老人和留守儿童现象的关注。

【解析】① 面对势如累卵的“福聚德”,卢孟实绞尽了脑汁。一晃十年过去,“福聚德”名噪京师。然而唐家的两位少爷在流言蜚语的怂恿下,与卢孟实争起了东主财权。卢孟实面对辛苦创下的“福聚德”,无奈只能选择离开。心里话围绕这些内容即可。如:想当年,我接手了入不敷出、势如累卵的福聚德,十年时间,终于让这家店东山再起、名噪京华。我恨啊,唐家的这两位少爷,糊涂啊,我现在黯然离场,这家店结局也定了啊。

②屈原惨遭诬陷,被黜罢官,囚禁在东皇太乙庙时,面对茫茫黑夜,雷电大风的咆哮,表达了对光明的景仰、渴求之情。彻底烧毁黑暗以创造光明的方式,是诗人“凤凰涅槃”式的疗救中国的药方,也是诗人彻底革命的生动体现。表达了强烈的反抗精神和不屈的战斗意志。发泄出作者以及国统区人民对国民党反动统治的愤恨,是作者代表人民向国民党当局的强烈控诉。

③《枣儿》主要内容是:在乡间一棵挂满红枣的老树下,一位老人遇到了一个捡枣儿的男孩,这一老一少交谈起来,十分亲热。在谈话中,老人回忆有关“枣儿”的往事,流露了自己对儿子的思念;男孩要把“枣儿”留给父亲吃,表露了自己对父亲的盼望。他们满怀亲情,呼唤各自的亲人回归故乡,回到自己身边,来吃这家乡的“枣儿”。“枣儿”是亲情的象征,是故乡的象征,也是传统生活和精神家园的象征。“枣儿”是线索贯穿全剧,老人与男孩围绕“枣儿”进行对话,展开情节。“枣儿”是人物对白的话题,蕴含老人和男孩的情感。老人思念儿子,男孩思念爸爸,让人思考空巢老人和留守儿童现象,引发社会关注。

故答案为:[示例一]①当初我接下福聚德,是要以此为起点,证明自己。这十年,我一直把福聚德当成自己的事业,苦心经营。我恨啊,如果不是这样的世道,如果没有唐家两个少爷胡搅蛮缠,我现在怎么会落得这样的下场?

[示例二]②作者借屈原之口,通过对风、雷、电的讴歌,表达了对光明与力的歌颂。屈原渴望用战斗来摧毁黑暗,为祖国和人民坚持斗争,这正是作者的豪情壮志。

[示例三]③在剧中,“枣儿”是亲情的象征,是故乡的象征,也是传统生活和精神家园的象征。全剧以“枣儿”为线索:老人和男孩因“枣儿”而相遇、亲近,又因“枣儿”而思念、呼唤亲人。“枣儿”所蕴含的老人与男孩的情感困惑,引发我们对空巢老人和留守儿童现象的关注。

①本题考查语言表达能力。通读剧本,把握剧本主旨,根据题目要求,写卢孟实黯然离开时的心里话,语言简洁明了,有逻辑,突出重点。语言表达题要注意说话分寸,语言得体,避免因语言不当产生冲突。

②本题考查作者情感。通读剧本,理解剧本大意。在剧本中找到描写句、作者评价句、情感句、其他人看法等,综合分析归纳主旨情感即可。

③本题考查对标题含义的理解。解答此题关键要在理解剧本内容的基础上,依据内容和主旨理解题目的表层含义和深层含义。标题中的关键词往往为一种具体事物,具有多层含义,除了表面上意义之外,剧本还赋予了它更深刻的内涵,要深入思考结合主旨挖掘出来。

【答案】10.豫剧是从河南梆子演化而来,用河南方言念唱,流行于河南、陕西、甘肃、山西等地,有数百年历史的“中国五大戏曲剧种”之一。

11.①请戏曲剧团来学校演出,是最受师生欢迎的方式。②对于音乐老师课堂上进行戏曲教学的实施方式,师生态度截然相反。

【解析】(1)本题考查学生的语言表达能力。依据材料表达感想,作答时,一定要紧紧围绕材料中的某些关键词语来表达,有必要在答案中出现材料中的一些关键字词,表达时,语意要清晰连贯,不能有语病。

(2)本题考查概括材料内容。解决此类题目首先要浏览材料,明确材料各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括材料段落(语句)中的关键语句,简洁准确概括。

10.这道题主要考查语言运用能力。要求根据给定材料一,在限制字数内对豫剧进行简要介绍。

故答案为:豫剧是从河南梆子演化而来,用河南方言念唱,流行于河南、陕西、甘肃、山西等地,有数百年历史的“中国五大戏曲剧种”之一。

11.这道题结合了数学知识,考查思维能力和对图表信息的归纳总结能力。从材料二的调查结果表格中,对比不同实施方式在学生和老师群体中的受欢迎程度数据,从而归纳出主要信息。

故答案为: 请戏曲剧团来学校演出,是最受师生欢迎的方式。②对于音乐老师课堂上进行戏曲教学的实施方式,师生态度截然相反。

【答案】12.左边和右边、寂静和欢闹、战争与和平

13.①孙子说得对啊,战友们打下江山是为了后代的幸福,陵园一半改成公园也是为了现在人们能快乐生活,我还有什么想不通的呢 ②“多擦几下”是因为老人想知道那个通信员的名字,但因战场枪炮声没能听清,始终心存遗憾,就将这份感情转移到了另一个与通信员名字相似的人身上;“多停片刻”体现了他对这些烈士的不舍、赞美和怀念之情。

14.歌词中的“我”是后代,“你”是先烈,照应文题“彼此守望”中的“彼此”。歌词前两行写时空变换,战争转为和平,照应先烈守望后代,即先烈用流血牺牲换来后代幸福。歌词后两行表明先烈精神永存于后人心中,照应后代守望先烈,即后代铭记历史,不忘恩情。歌词和文题都表达了后代对先烈的崇敬赞美之情。

【解析】(1)本题考查概括文章内容的能力。解决此类题目首先要浏览全文,明确各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括文章中的重要段落(关键语句),简洁准确概括。

(2)本题考查语句的含义。 理解文章中的重要词句的含义,一要结合具体的语境,二要联系上下文,三要紧扣文章的中心主题,并能从文章的信息中找出依据和理由。

(3)本题考查标题的含义与作用。分析文章标题的含义可以从以下几个方面入手:1、分析标题的修辞义。2、分析标题的象征义。3、理解标题的双关义。4把握作者的情感出发点。

12.本题考查内容概括。“这个区域一半严肃、一半活泼”可知,严肃和活泼;“左耳和右耳处在分裂的状态。左耳是欢闹,右耳是寂静。他的情绪也分裂。右边是伤痛,左边是欢笑”可知,左边和右边,寂静和欢闹。

故答案为: 左边和右边、寂静和欢闹、战争与和平

13.本题考查对句子的理解。①“他感觉到,实际上这样也不错:战友们在里面,依然有一份安宁“先烈打江山,不是为了后代幸福吗”认同孙子说的话,战友们打下江山就是为了后代的幸福,陵园一半改成公园也是为了现在人们的快乐生活,这有什么好介意的呢 ②“弹雨里,他问,你叫什么名字。枪炮声很重,新的通信员把手围个喇叭大声说,他叫‘李什么峰。后来,这个叫李什么峰的通信员也牺牲了,他就把这个李云峰当做那个李什么峰对待”“多擦几下”是因为老人想知道那个通信员的名字,但因战场炮弹声没能听清,始终心存遗憾;就将遗憾转移到了另一个名字相似的人身上;“多停片刻”包含他对这些烈士们的不舍、赞美和怀念之情。

故答案为:①孙子说得对啊,战友们打下江山是为了后代的幸福,陵园一半改成公园也是为了现在人们能快乐生活,我还有什么想不通的呢 ②“多擦几下”是因为老人想知道那个通信员的名字,但因战场枪炮声没能听清,始终心存遗憾,就将这份感情转移到了另一个与通信员名字相似的人身上;“多停片刻”体现了他对这些烈士的不舍、赞美和怀念之情。

14.本题考查对题目的理解。①歌词中“我”是后代,“你”是先烈,照应文题“彼此守望”中的“彼此”。②“换了时空”可知,歌词前两行写时空变换,战争转为和平,“公园还是建成了,或者说,陵园地块被一分为二了。他接受了现实,他感觉到,实际上这样也不错:战友们在里面,依然有一份安宁”可知,照应陵园守望公园,即先烈用流血牺牲换来后代幸福。③“你留在风中摇曳的那抹红,在心中心中”歌词后两行表明先烈精神永存后人心中,“先烈打江山,不是为了后代幸福吗”照应公园守望陵园,即后代铭记历史、不忘恩情。④“这是两个世界,彼此守望”歌词和文题都表达了后代对先烈的崇敬赞美之情。

故答案为:歌词中的“我”是后代,“你”是先烈,照应文题“彼此守望”中的“彼此”。歌词前两行写时空变换,战争转为和平,照应先烈守望后代,即先烈用流血牺牲换来后代幸福。歌词后两行表明先烈精神永存于后人心中,照应后代守望先烈,即后代铭记历史,不忘恩情。歌词和文题都表达了后代对先烈的崇敬赞美之情。

15.【答案】【参考例文】

场景:教室里,课问

道具:课桌椅若干

人物:女生小雨、小丽、小雪、小夕,班长,一男生

(下课了,小雨的前桌男生转过头来向小雨请教问题。)

男生:小雨同学,刚刚老师讲的这个地方,还有这个地方,我不是-fk懂,你能给我讲一讲吗

小雨:(微笑地)没问题。

(正在讲题的时候,班长来到小雨的桌前。)

班长:小雨,这个星期我们班打算组织一次郊游。怎么样,你来组织一下

小雨:(很干脆地)小事一桩,包在我身上了。

班长:那就拜托了,等你的好消息!

(班长打完招呼就走了。这时小丽、小雪、小夕从另一边走到小雨桌前。)

小丽:(兴奋地)小雨,有好消息哦,下午学校放假!

小雪:好不容易放一次假,我们一起去逛逛街,好不好

小雨:好啊,一起去吧!

小夕:我就知道你一定会答应的,你最好了!

小丽:那我们下午两点在校门口等你哦!

小雨:好的,不见不散!

川、丽、小雪、小夕打完招呼就有说有笑地走开了,小雨转头面向男生。)

小雨:我们继续吧,这里……这里……

【解析】紧扣“ 校园生活为内容,选择某一特定场景下发生的事情为题材,写一个小剧本,200—300字”的题目要求,尽可能把剧本长度压缩,因为这样才能体现短小精悍的特点。找寻一个精彩瞬间:好的短片都只展现了一个精彩瞬间,但这个瞬间是有故事的。这里的有故事是什么意思?有故事意味着有必须处理的矛盾,比如进退两难的困境或者主角必须做出抉择。给这些矛盾设定一个期限或者展示时间的消逝。

本题考查写小剧本。答题时应注意,应该尽力去讲一个吸引人的故事,需要调动观众的情感,应该要有一个目标明确的主人公。因为短片的时间有限,所以在剧本第一页就给人眼前一亮的感觉至关重要,结局也很重要,要追求富有意义,又令人满意的结局。写熟悉和有共鸣的事物,而不是那些从其他电影借来的感受。不要回避短小的故事,短片是呈现它们的完美形式,而且你作为职业作家,写小故事的机会可不是经常有的。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读