20 曹刿论战 同步分层作业(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 20 曹刿论战 同步分层作业(含答案解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 292.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-15 12:10:42 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

20 曹刿论战 同步分层作业

一、单选题

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )

A.曹刿请见(guì) 又何间焉(jiān) 小惠未遍(biàn)

B.小信未孚(fú) 牺牲玉帛(bó) 遂逐齐师(suí)

C.肉食者鄙(bǐ) 登轼而望之(shì) 望其旗靡(mí)

D.夫战,勇气也(fú) 下视其辙(zhé) 弗敢专也(fú)

2.下列语句朗读停顿有误的一项是( )

A.忠之属也。可以/一战。战/则请从。

B.公/与之乘,战/于长勺。

C.下视/其辙,登轼/而望之。

D.一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。

3.下列句子在语序上与现代汉语习惯一致的一项是( )

A.何以战? B.虽不能察,必以情。

C.公与之乘,战于长勺。 D.微斯人,吾谁与归?

4.下列句中加点词的意思相同的一项是( )

A.肉食者谋之 肉食者鄙,未能远谋

B.又何间焉 其间千二百里

C.弗敢加也 万钟于我何加焉

D.忠之属也 属予作文以记之

5.下列句式与“战于长勺”相同的一项是( )

A.夫战,勇气也 B.可以一战

C.何以战 D.乃入见

6.下列句中没有词类活用现象的一项是( )

A.齐师伐我 B.神弗福也 C.下视其辙 D.公将鼓之

二、填空题

7.本文通过曹刿对 的论述以及 的史实表现了曹刿卓越的 ,说明了只有 和 ,把握好作战时机,才能取得战争胜利的道理。

三、语言表达

导学四课文的篇幅不长,所展现的人物个性却十分鲜明。结合课文内容,完成下面的任务。

8. 摘抄曹刿与鲁庄公的对话,仿照示例,展开想象,设计人物对话时的神态、动作、心理活动,填在对应的横线上,并与同桌分角色朗读。

【示例】

曹 刿 (叩首行礼,镇定自若,开门见山)何以战?

鲁庄公 (大手一挥,自信满满)衣食所安,弗敢专也,必以分人。

曹 刿(① )②

鲁庄公 (③ )④

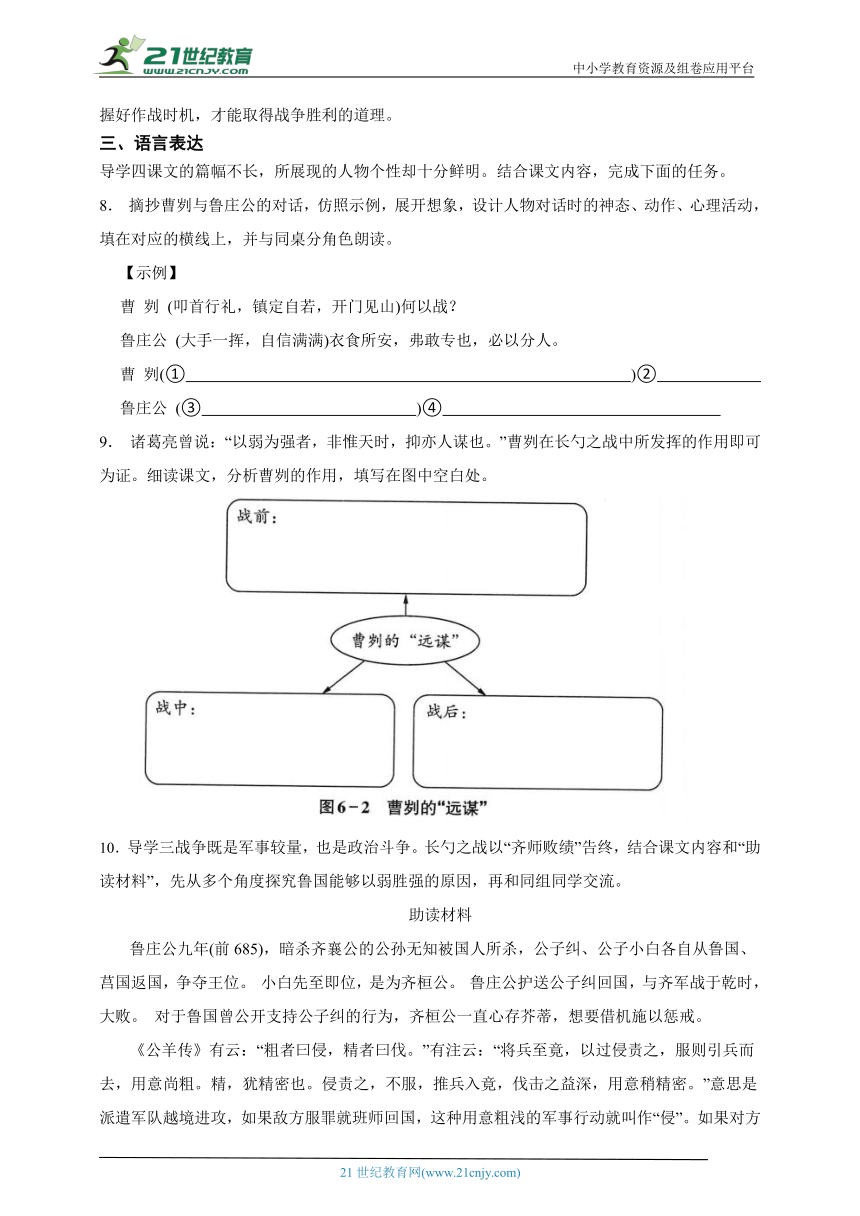

9. 诸葛亮曾说:“以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。”曹刿在长勺之战中所发挥的作用即可为证。细读课文,分析曹刿的作用,填写在图中空白处。

10.导学三战争既是军事较量,也是政治斗争。长勺之战以“齐师败绩”告终,结合课文内容和“助读材料”,先从多个角度探究鲁国能够以弱胜强的原因,再和同组同学交流。

助读材料

鲁庄公九年(前685),暗杀齐襄公的公孙无知被国人所杀,公子纠、公子小白各自从鲁国、莒国返国,争夺王位。 小白先至即位,是为齐桓公。 鲁庄公护送公子纠回国,与齐军战于乾时,大败。 对于鲁国曾公开支持公子纠的行为,齐桓公一直心存芥蒂,想要借机施以惩戒。

《公羊传》有云:“粗者曰侵,精者曰伐。”有注云:“将兵至竟,以过侵责之,服则引兵而去,用意尚粗。精,犹精密也。侵责之,不服,推兵入竟,伐击之益深,用意稍精密。”意思是派遣军队越境进攻,如果敌方服罪就班师回国,这种用意粗浅的军事行动就叫作“侵”。如果对方不服罪,就派遣军队越界进攻,一直深入敌境,这种用意精密的军事行动就叫作“伐”。

四、综合性学习

《曹刿论战》中曹刿对战争的论述给人留下了深刻印象,这让同学们想到了“智”字。在我国,“智”文化意蕴丰厚,深入人心。请你参加班级开展的“智文化的魅力”综合性学习活动。

[源流追踪]

11.“智”甲骨文,左边即“木制武器”,右边即“矢,弓箭”,中间即“口,谈论”。“孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖獗,至于今日”的“智”意为: 。“大勇若怯,大智如愚”的“智”意为: 。

12.儒家把“智”与“仁”“义”“礼”“信”合在一起,称为“五常”。班级举办“‘智’达天下”文化传承活动,请你写出一个活动形式,并简单说说活动内容。

五、文言文阅读

阅读下面文言文,完成后面练习。

晋侯赏从亡者,介之推不言禄,禄亦弗及。

推曰:“献公之子九人,唯君在矣。惠、怀无亲,外内弃之。天未绝晋,必将有主。主晋祀者,非君而谁?天实置之,而二三子以为己力,不亦诬乎?窃人之财,犹谓之盗,况贪天之功以为己力乎?”

其母曰:“何不亦求之?”对曰:“尤而效之,罪又甚焉。且出怨言,不食其禄。”其母曰:“亦使知之,如何?”对曰:“言身之文也身将隐焉用文之是求显也。”其母曰:“能如是乎?与汝偕隐。”遂隐而死。

晋侯求之不获,以绵上为之田⑥,曰:“以志吾过,且旌善人。”

选自《左传》,有改动)

【注释】①晋侯:指晋文公。继位前长期在国外流亡,后来在秦国的帮助下回晋国平定叛乱,当上国君。下文中的介之推,晋国贵族,曾跟随晋文公流亡国外。②诬:欺骗。③尤:过错。④文:文饰。⑤绵上:晋地名,在今山西介休东南。⑥田:祭田。

13.给文中划线句子断句正确的一项是( )

A.言/身之文也/身将隐/焉用文之/是求显也

B.言/身之文也/身将隐焉/用文之是/求显也

C.言/身之文也/身将隐焉/用文之/是求显也

D.言/身之文也/身将隐/焉用文之是/求显也

14.下列各组句子中加点词的意思不相同的一项是( )

A.晋侯赏从亡者/隶而从者,崔氏二小生

B.禄亦弗及/手指不可屈伸,弗之怠

C.惠、怀无亲,外内弃之/故人不独亲其亲

D.以志吾过/寻向所志

15.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.介之推偕母归隐的想法是通过对话来表现的,他认为晋文公能重登帝位,是天命决定的,而非人力。

B.晋文公当上国君后,介之推的母亲极力劝他向晋文公邀功,但介之推意志坚定,坚决不受禄。

C.晋文公到处寻找介之推,但最后也没有找到,后来在绵上设祭田来缅怀像介之推一样的人。

D.文中的介之推是一个不贪功好利的人,不主动提封赏,认为“贪天之功”的人比盗贼还恶劣。

16.把下面的文言句子翻译成现代汉语。

①天未绝晋,必将有主。主晋祀者,非君而谁?

②今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?

六、写作题

17.鲁庄公虽“鄙”,却也非昏聩之主。请阅读下面的材料,结合课文内容,写一段200字左右的文字谈谈你是如何评价鲁庄公的。

【链接材料】

十一年夏,宋为乘丘之役故,侵我。公御之。宋师未陈而薄之,败诸鄑…………

——《左传·庄公十一年》

答案解析

1.【答案】D

【解析】A .“间”应读“jiàn”;

B .“遂”应读“suì”;

C.“靡”应读“mǐ”;

D.正确。

故答案为:D

本题考查学生对字音的识记能力。需要学生在平时读课文时,养成仔细观察的习惯,注意读音、字形,并注意在具体语境中体会读音及书写。

2.【答案】B

【解析】A. 这是尽了本职一类的事。可以凭借这个条件打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。

B.有误,句意:庄公和他同乘一辆战车,在长勺与齐军作战。故正确的停顿应为“公与之/乘,战于长勺”。

C. 向下查看齐军车轮碾出的痕迹,又登上车前的横木远望齐军。

D. 第一次击鼓能够振作士气,第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。

故答案为:B

本题考查断句的能力。给语句断句时,首先要理解句子的意思,在弄清句子的成分。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿;同时注意题干的要求,需要断几处。

3.【答案】B

【解析】A.正常语序应为“以何战”;

B.正确。

C.正常语序应为“公与之乘,于长勺战”;

D.正常语序应为“微斯人,吾与谁归”。

故答案为:B

本题考查学生对文言句式的辨析能力。解答此类问题,首先要了解几种常见的文言句式,然后结合句子进行分析。文言句式有:倒装句、判断句、省略句、被动句。

4.【答案】A

【解析】A .“肉食者谋之”翻译为:当权者谋划这件事。“谋”是谋划、商议的意思。“肉食者鄙,未能远谋”翻译为:当权者目光短浅,不能深谋远虑。“谋”也是谋划、谋略的意思。

B .“又何间焉”翻译为:你又何必参与呢。“间”是参与的意思。“其间千二百里”翻译为:这中间有一千二百里。“间”是间隔的意思。

C .“弗敢加也”翻译为:我从来不敢虚报夸大数目。“加”是虚报的意思。“万钟于我何加焉”翻译为:优厚的俸禄对我有什么好处呢。“加”是益处、好处的意思。

D.“忠之属也”翻译为:这是尽了本职一类的事。“属”是类的意思。“属予作文以记之”翻译为:嘱托我写一篇文章来记述这件事。“属”同“嘱”,嘱托的意思。

故答案为:A

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

5.【答案】C

【解析】“战于长勺”是倒装句,状语后置,语序应为“于长勺战”。

A.判断句,“……也”是判断句的标志。

B.省略句,应为“可以(之)一战”。

C.倒装句,宾语前置,语序应为“以何战”。

D.省略句,省略主语,应为“(曹刿)乃人见”

故答案为:C

本题考查学生对文言句式的辨析能力。解答此类问题,首先要了解几种常见的文言句式,然后结合句子进行分析。文言句式有:倒装句、判断句、省略句、被动句。

6.【答案】A

【解析】 A.正确。

B.“福”此处名词用作动词,赐福,保佑。

C.“下”此处名词作状语,向下。

D.“鼓”此处名词用作动词,“击鼓进军”。

故答案为:A

本题考查文言实词的词类活用。常见的有:名词作动词,名词做状语,动词作名词等。解答时依据句意以及在句中充当的句子成分进行分析即可。

7.【答案】率军;现在敌多我少,很难同(他们)持久对峙。;选文中的长勺之战是政治上取信于民,运用了正确的战略战术,所以取得胜利;链接材料中的赤壁之战是得了天时、人和,;又利用了地利,赢得了胜利。

【解析】第1空需要填写曹刿论述的对象。根据课文内容,曹刿的论述主要围绕战争的指挥和策略,因此,此空应填写与战争指挥相关的词语,如“指挥军队”“率军”等。曹刿的论述重点在于他如何率领军队,利用战略战术取得战争胜利。第2空需要填写的是与曹刿论述相关的史实或具体情况。根据课文内容,曹刿在战前分析了敌我双方的力量对比,指出当前敌强我弱的形势,并建议采取正确的战略战术来应对。因此,此空可以填写曹刿关于敌我形势的具体分析,如“现在敌多我少,很难同(他们)持久对峙”等。第3空要求概括曹刿的卓越之处。曹刿在课文中的表现主要体现在他的政治智慧和军事策略上。他通过政治手段取信于民,为战争胜利奠定了基础;在军事上,他正确运用战略战术,指挥军队取得胜利。因此,此空可以填写“政治智慧和军事策略”,或类似的词语来概括曹刿的卓越之处。第4空和第5空需要填写的是关于战争胜利条件的概括。根据课文内容,曹刿强调了政治和军事两方面的因素对于战争胜利的重要性。在政治上,要取信于民;在军事上,要运用正确的战略战术,把握好作战时机。这两个因素缺一不可,共同构成了战争胜利的基础。在填写时,可以结合课文内容和历史事件进行分析。可以列举历史上其他著名的战争案例,如赤壁之战,来分析这些战争是如何在政治和军事两个方面取得成功的。通过这样的分析,可以进一步加深对战争胜利条件的理解。

故答案为:率军;现在敌多我少,很难同(他们)持久对峙;选文中的长勺之战是政治上取信于民,运用了正确的战略战术,所以取得胜利;链接材料中的赤壁之战是得了天时、人和;又利用了地利,赢得了胜利。

本题考查理解文章主旨的能力。做好此类题目需要通读全文,抓住关键的语句,从文章所的不同对象、不同的角度进行分析、评价。

【答案】8.[示例](1)摘抄略。①摇了摇头,不以为然,斩钉截铁;②小惠未遍,民弗从也。;③捋了捋胡子,沉吟片刻;④牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

9.战前:具有政治远见,预见到“肉食者鄙,未能远谋”,主动请见国君,明确指出两国交战不能依靠贵族和神明保佑,只有取得百姓的信任,才可以应战战中:在战场上指挥镇定,沉着果断,善于把握战机战后:理性分析战况,善于总结经验。明确作战靠的是勇气,巧妙发挥士气在作战过程中的作用。善于观察敌情,采取“敌疲我打”的方针,最终大败齐军

【解析】(1)此题考查内容的理解分析。做此类题,要理解课文内容,找准角度去分析,如从内容,表现手法,等方面进行概括。

(2)此题考查人物的作用。做此类题,可结合不同时间段进行分析,还要结合自己的理解来作答。

8.结合课文内容的理解,还有个人体味分析,再结合题意,模拟情景,进行概括。

故答案为:[示例](1)摘抄略。①摇了摇头,不以为然,斩钉截铁;②小惠未遍,民弗从也。

③捋了捋胡子,沉吟片刻;④牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

9.结合课文内容的理解以及题目要求,从“战前”“战中”“战后”三个阶段在课文中,试着筛选重要句子进行分析,然后从个人感悟,历史背景等方面来谈。

故答案为:战前:具有政治远见,预见到“肉食者鄙,未能远谋”,主动请见国君,明确指出两国交战不能依靠贵族和神明保佑,只有取得百姓的信任,才可以应战战中:在战场上指挥镇定,沉着果断,善于把握战机战后:理性分析战况,善于总结经验。明确作战靠的是勇气,巧妙发挥士气在作战过程中的作用。善于观察敌情,采取“敌疲我打”的方针,最终大败齐军

10.【答案】[示例]自主探究:①政治上齐国师出无名。长勺之战是齐国发起的一场非正义战争。一个“伐”字,可以看出齐桓公因王位之争对鲁国一直心存芥蒂,故派遣军队越界进攻,在鲁国境内长勺挑起战争。而曹刿和鲁庄公的战前对话说明曹刿的军事思想是以民心向背为基础的。②曹刿运用正确的战略战术,掌握时机。曹刿根据齐军来势凶猛、人数占优的实际情况,采取坚守不出、挫其锐气的策略,取胜之后,曹刿并不出击,防备对方运用计谋。而齐军盲目进攻,三次冲锋都没有获得胜利,士气耗尽,最后战败。③齐国轻视鲁国。在乾时之战中齐国取得了胜利,紧接着又发动长勺之战,自以为胜券在握,急躁冒进,导致失败。合作交流结果:影响战争胜负的原因有很多,战争性质(正义或非正义)是重要因素之一,战略战术安排是否合理以及是否分析敌我双方实力、知己知彼也是影响战争胜负的因素。

【解析】 鲁国能够以弱胜强,主要有以下三个原因:

第一,政治清明,民心所向。

这一点在鲁庄公和曹刿战前对话中表现得十分清楚。曹刿见到庄公以后,开门见山地问其何以为战。庄公讲,生活中的衣服食物,不敢独享,必定要分给身边的人。曹刿却认为“小惠未遍,民弗从也”。庄公又说,祭祀时所用供品必定如礼,从不敢擅自更改。曹刿同样不以为然,认为“小信未孚,神弗福也”。直到庄公讲到他在处理案件时,无论大小,总是根据实情、慎重处理时,曹刿才表示赞许,认为“忠之属也,可以一战”。从这番对话中,我们可以看出曹刿的军事思想是以政治优劣和民心向背为基石的。鲁国抵御齐国不义之师,本来就是正义之举,加上国人支持,取胜也就是情理之中的事了。

第二,上下团结,君民一致。

面对强敌压境的紧张形势,鲁国上自国君庄公。下至平民曹刿,均以国家利益为重,精诚团结,奋起抗敌,其势当然难以被击败。曹刿出身卑微,平素生活困苦,面对乡人“肉食者谋之,又何问焉”的困惑,毅然以国家兴亡、匹夫有责为动力,尽力报国。鲁庄公虽贵为一国之君,却不固执武断,他唯贤是举,将有才能却出身卑微的曹刿引为谋臣,关键时刻又能从谏如流,屈身听命于曹刿,明君风采令人钦佩。曹刿如有才而不出,庄公就无从得一贤辅;庄公如有贤而不用,曹刿亦无从发挥其才智。所以说,曹刿和庄公的合作在很大程度上决定了战争的胜负。

第三,避其锋芒,后发制人。

临阵而斗,用智为上。曹刿根据齐军来势凶猛、人数占优的实际情况,采取坚守不出、挫其锐气的策略。通过双方勇力的此消彼长,很快就扭转了双方力量对比的优劣关系,结果一举溃敌。取胜之后,曹刿并未盲目追击,因为他深知兵不厌诈之道,惟恐中齐国诱敌伏击的圈套,表明他在极善用计的同时,高度警惕,时刻防备对方运用计谋。曹刿在战争中知己知彼,运筹帷幄,表现出一位军事家的卓绝风采。他谋略得当,正是鲁军战场取胜的关键所在。

故答案为:[示例]自主探究:①政治上齐国师出无名。长勺之战是齐国发起的一场非正义战争。一个“伐”字,可以看出齐桓公因王位之争对鲁国一直心存芥蒂,故派遣军队越界进攻,在鲁国境内长勺挑起战争。而曹刿和鲁庄公的战前对话说明曹刿的军事思想是以民心向背为基础的。②曹刿运用正确的战略战术,掌握时机。曹刿根据齐军来势凶猛、人数占优的实际情况,采取坚守不出、挫其锐气的策略,取胜之后,曹刿并不出击,防备对方运用计谋。而齐军盲目进攻,三次冲锋都没有获得胜利,士气耗尽,最后战败。③齐国轻视鲁国。在乾时之战中齐国取得了胜利,紧接着又发动长勺之战,自以为胜券在握,急躁冒进,导致失败。合作交流结果:影响战争胜负的原因有很多,战争性质(正义或非正义)是重要因素之一,战略战术安排是否合理以及是否分析敌我双方实力、知己知彼也是影响战争胜负的因素。

此题考查内容的理解。做此类题, 要想准确理解文章的内容,需要对全文有个整体的把握,然后再抓住重点段落、句子、词语进行分析,最后再次回归整体的感知,如此文章的内容就能很好的理解。

【答案】11.谋略;才智

12.(示例)举办“智”达天下故事会,讲述古往今来先贤圣哲、明君忠臣等人有关“智”的故事。

【解析】(1)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

(2)本题考查学生设计活动的能力。对于设计活动类型的题目,我们一般从平时掌握的几种常见的主题活动中做出选择即可。只是需要在表达时注意考题对于句子形式上的要求。

11.我们来看第一个句子“孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖獗,至于今日”。在这句话中,“智术”一词明显指的是策略和谋略。这里的“智”指的是一个人在运用策略和智慧方面的能力,即谋略。接着,我们分析第二个句子“大勇若怯,大智如愚”。这句话是在描述智慧和勇气的外在表现。其中,“大智如愚”意味着真正的智慧常常看似平凡或愚笨。这里的“智”更侧重于一个人的内在才智和智慧,即他们理解和处理事物的能力。故答案为: 谋略 ; 才智

12.活动形式可以多样化,既可以结合传统活动形式,如讲座、演讲、展览等,也可以创新活动形式,如主题辩论、角色扮演、互动游戏等。在这个例子中,给出的活动形式是“举办‘智’达天下故事会”,这是一种较为传统但又能激发学生兴趣的活动形式。其次,活动内容应紧扣“‘智’达天下”这一主题,突出“智”的内涵和意义。在此活动形式下,活动内容可以设置为讲述古往今来先贤圣哲、明君忠臣等人有关“智”的故事。这样的内容既能够让学生了解历史上的智者智慧,又能够启发他们在现实生活中如何运用智慧,实现个人和社会的和谐发展。故答案为:(示例)举办“智”达天下故事会,讲述古往今来先贤圣哲、明君忠臣等人有关“智”的故事。

【答案】13.A

14.D

15.B

16.①上天没有灭绝晋国。(晋国)必将会有君主,主持晋国祭祀的人,不是晋文公还会是谁?

②现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领上。但是他违背我的意愿,是轻视我吗?

【解析】(1)本题考查断句的能力。给语句断句时,首先要理解句子的意思,在弄清句子的成分。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿;同时注意题干的要求,需要断几处。

(2)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

(3)本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

(4)本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

【参考译文】

晋文公赏赐跟从他逃亡的人,介之推不谈俸禄,而俸禄也没有轮到他。

介之推说:“献公的九个儿子,只有国君还在世。惠公、怀公没有亲近的人,国内外都抛弃了他们。上天没有断绝晋国的国运,一定会有君主。主持晋国祭祀的人,不是国君又是谁呢?这实在是上天安排的,而那几个人却认为是自己的功劳,这不也是欺骗吗?偷窃别人的财物,尚且叫做盗,何况贪取上天的功劳当作自己的功劳呢?”

他的母亲说:“为什么不也去求赏呢?”介之推回答说:“指责这种行为却又去效仿它,罪过就更大了。而且我发出过怨言,不能再享用他的俸禄。”他的母亲说:“也让国君知道这件事,怎么样?”介之推回答说:“言语,是自身的文饰。自身将要隐居了,还用文饰干什么呢?这是追求显扬啊。”他的母亲说:“能这样做吗?那我和你一起隐居。”于是就隐居而死。

晋文公寻找介之推没有找到,就把绵上作为他的封田,说:“用这来记载我的过失,并且表彰善良的人。”

13.本题考查给文言语句断句的能力。本句的意思是“言语,是身体的装饰。身体将要隐居了,还要装饰它吗?这样是乞求显贵啊”。

故答案为:A

14.A.相同,两个“从”都是“跟随、跟从”的意思;

B.相同,两个“弗”都是“不”的意思;

C.相同,两个“亲”都是“亲人”的意思;

D.不相同,前一个“志”是“记录”的意思,后一个“志”是“标记”的意思。

故答案为:D

15.ACD,正确;

B.有误,介之推的母亲没有极力劝他邀功,只是询问为什么不去邀功。

故答案为:B

16.本题考查文言语句的翻译。①重点词:绝,灭绝;主,君主、主持;祀,祭祀。②重点词:以,用;广,扩大;逆,违背;轻,轻视。

故答案为: ①上天没有灭绝晋国。(晋国)必将会有君主,主持晋国祭祀的人,不是晋文公还会是谁?②现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领上。但是他违背我的意愿,是轻视我吗?

17.【答案】我认为鲁庄公作为一名君王,资质平庸无奇,但他并非昏君。他最初将战争胜利的希望寄托在施行“小惠”、祈求神灵保佑上,这反映了他政治见识的鄙陋。在战场上,他急于求成,暴露了他在军事上的轻率。但鲁庄公能够接见并非“肉食者”的曹刿,耐心回答他的“三问”,说明鲁庄公能够礼贤下士、广开言路,后来在作战中他又听取了曹刿的意见,这反映了他知人善用、任人唯贤,战后又询问曹刿取胜原因,说明他虚怀若谷、谦虚好学。同时,他有面对强敌积极迎战的勇气,如文中的“公将战”和材料中的“公御之”都印证了这一点。

【解析】 首先需要结合课文内容分析鲁庄公“鄙”的表现,如战前对作战条件的认识等;同时也要结合链接材料及课文中他能积极应战、听取曹刿意见等方面来分析他的优点。然后综合这些方面对鲁庄公进行较为全面客观的评价,既要指出他的不足,也要肯定他的可取之处,最终形成一段符合字数要求的文字评价。

故答案为:我认为鲁庄公作为一名君王,资质平庸无奇,但他并非昏君。他最初将战争胜利的希望寄托在施行“小惠”、祈求神灵保佑上,这反映了他政治见识的鄙陋。在战场上,他急于求成,暴露了他在军事上的轻率。但鲁庄公能够接见并非“肉食者”的曹刿,耐心回答他的“三问”,说明鲁庄公能够礼贤下士、广开言路,后来在作战中他又听取了曹刿的意见,这反映了他知人善用、任人唯贤,战后又询问曹刿取胜原因,说明他虚怀若谷、谦虚好学。同时,他有面对强敌积极迎战的勇气,如文中的“公将战”和材料中的“公御之”都印证了这一点。

本题考查阐述观点看法的能力。解答此类题目要求学生在深入把握文章主旨的基础上,有机的融入自己的阅读体验、阅读感悟或者观点看法。组织答案必须有理有据,或以情动人,或以理服人。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

20 曹刿论战 同步分层作业

一、单选题

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )

A.曹刿请见(guì) 又何间焉(jiān) 小惠未遍(biàn)

B.小信未孚(fú) 牺牲玉帛(bó) 遂逐齐师(suí)

C.肉食者鄙(bǐ) 登轼而望之(shì) 望其旗靡(mí)

D.夫战,勇气也(fú) 下视其辙(zhé) 弗敢专也(fú)

2.下列语句朗读停顿有误的一项是( )

A.忠之属也。可以/一战。战/则请从。

B.公/与之乘,战/于长勺。

C.下视/其辙,登轼/而望之。

D.一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。

3.下列句子在语序上与现代汉语习惯一致的一项是( )

A.何以战? B.虽不能察,必以情。

C.公与之乘,战于长勺。 D.微斯人,吾谁与归?

4.下列句中加点词的意思相同的一项是( )

A.肉食者谋之 肉食者鄙,未能远谋

B.又何间焉 其间千二百里

C.弗敢加也 万钟于我何加焉

D.忠之属也 属予作文以记之

5.下列句式与“战于长勺”相同的一项是( )

A.夫战,勇气也 B.可以一战

C.何以战 D.乃入见

6.下列句中没有词类活用现象的一项是( )

A.齐师伐我 B.神弗福也 C.下视其辙 D.公将鼓之

二、填空题

7.本文通过曹刿对 的论述以及 的史实表现了曹刿卓越的 ,说明了只有 和 ,把握好作战时机,才能取得战争胜利的道理。

三、语言表达

导学四课文的篇幅不长,所展现的人物个性却十分鲜明。结合课文内容,完成下面的任务。

8. 摘抄曹刿与鲁庄公的对话,仿照示例,展开想象,设计人物对话时的神态、动作、心理活动,填在对应的横线上,并与同桌分角色朗读。

【示例】

曹 刿 (叩首行礼,镇定自若,开门见山)何以战?

鲁庄公 (大手一挥,自信满满)衣食所安,弗敢专也,必以分人。

曹 刿(① )②

鲁庄公 (③ )④

9. 诸葛亮曾说:“以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。”曹刿在长勺之战中所发挥的作用即可为证。细读课文,分析曹刿的作用,填写在图中空白处。

10.导学三战争既是军事较量,也是政治斗争。长勺之战以“齐师败绩”告终,结合课文内容和“助读材料”,先从多个角度探究鲁国能够以弱胜强的原因,再和同组同学交流。

助读材料

鲁庄公九年(前685),暗杀齐襄公的公孙无知被国人所杀,公子纠、公子小白各自从鲁国、莒国返国,争夺王位。 小白先至即位,是为齐桓公。 鲁庄公护送公子纠回国,与齐军战于乾时,大败。 对于鲁国曾公开支持公子纠的行为,齐桓公一直心存芥蒂,想要借机施以惩戒。

《公羊传》有云:“粗者曰侵,精者曰伐。”有注云:“将兵至竟,以过侵责之,服则引兵而去,用意尚粗。精,犹精密也。侵责之,不服,推兵入竟,伐击之益深,用意稍精密。”意思是派遣军队越境进攻,如果敌方服罪就班师回国,这种用意粗浅的军事行动就叫作“侵”。如果对方不服罪,就派遣军队越界进攻,一直深入敌境,这种用意精密的军事行动就叫作“伐”。

四、综合性学习

《曹刿论战》中曹刿对战争的论述给人留下了深刻印象,这让同学们想到了“智”字。在我国,“智”文化意蕴丰厚,深入人心。请你参加班级开展的“智文化的魅力”综合性学习活动。

[源流追踪]

11.“智”甲骨文,左边即“木制武器”,右边即“矢,弓箭”,中间即“口,谈论”。“孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖獗,至于今日”的“智”意为: 。“大勇若怯,大智如愚”的“智”意为: 。

12.儒家把“智”与“仁”“义”“礼”“信”合在一起,称为“五常”。班级举办“‘智’达天下”文化传承活动,请你写出一个活动形式,并简单说说活动内容。

五、文言文阅读

阅读下面文言文,完成后面练习。

晋侯赏从亡者,介之推不言禄,禄亦弗及。

推曰:“献公之子九人,唯君在矣。惠、怀无亲,外内弃之。天未绝晋,必将有主。主晋祀者,非君而谁?天实置之,而二三子以为己力,不亦诬乎?窃人之财,犹谓之盗,况贪天之功以为己力乎?”

其母曰:“何不亦求之?”对曰:“尤而效之,罪又甚焉。且出怨言,不食其禄。”其母曰:“亦使知之,如何?”对曰:“言身之文也身将隐焉用文之是求显也。”其母曰:“能如是乎?与汝偕隐。”遂隐而死。

晋侯求之不获,以绵上为之田⑥,曰:“以志吾过,且旌善人。”

选自《左传》,有改动)

【注释】①晋侯:指晋文公。继位前长期在国外流亡,后来在秦国的帮助下回晋国平定叛乱,当上国君。下文中的介之推,晋国贵族,曾跟随晋文公流亡国外。②诬:欺骗。③尤:过错。④文:文饰。⑤绵上:晋地名,在今山西介休东南。⑥田:祭田。

13.给文中划线句子断句正确的一项是( )

A.言/身之文也/身将隐/焉用文之/是求显也

B.言/身之文也/身将隐焉/用文之是/求显也

C.言/身之文也/身将隐焉/用文之/是求显也

D.言/身之文也/身将隐/焉用文之是/求显也

14.下列各组句子中加点词的意思不相同的一项是( )

A.晋侯赏从亡者/隶而从者,崔氏二小生

B.禄亦弗及/手指不可屈伸,弗之怠

C.惠、怀无亲,外内弃之/故人不独亲其亲

D.以志吾过/寻向所志

15.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.介之推偕母归隐的想法是通过对话来表现的,他认为晋文公能重登帝位,是天命决定的,而非人力。

B.晋文公当上国君后,介之推的母亲极力劝他向晋文公邀功,但介之推意志坚定,坚决不受禄。

C.晋文公到处寻找介之推,但最后也没有找到,后来在绵上设祭田来缅怀像介之推一样的人。

D.文中的介之推是一个不贪功好利的人,不主动提封赏,认为“贪天之功”的人比盗贼还恶劣。

16.把下面的文言句子翻译成现代汉语。

①天未绝晋,必将有主。主晋祀者,非君而谁?

②今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?

六、写作题

17.鲁庄公虽“鄙”,却也非昏聩之主。请阅读下面的材料,结合课文内容,写一段200字左右的文字谈谈你是如何评价鲁庄公的。

【链接材料】

十一年夏,宋为乘丘之役故,侵我。公御之。宋师未陈而薄之,败诸鄑…………

——《左传·庄公十一年》

答案解析

1.【答案】D

【解析】A .“间”应读“jiàn”;

B .“遂”应读“suì”;

C.“靡”应读“mǐ”;

D.正确。

故答案为:D

本题考查学生对字音的识记能力。需要学生在平时读课文时,养成仔细观察的习惯,注意读音、字形,并注意在具体语境中体会读音及书写。

2.【答案】B

【解析】A. 这是尽了本职一类的事。可以凭借这个条件打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。

B.有误,句意:庄公和他同乘一辆战车,在长勺与齐军作战。故正确的停顿应为“公与之/乘,战于长勺”。

C. 向下查看齐军车轮碾出的痕迹,又登上车前的横木远望齐军。

D. 第一次击鼓能够振作士气,第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。

故答案为:B

本题考查断句的能力。给语句断句时,首先要理解句子的意思,在弄清句子的成分。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿;同时注意题干的要求,需要断几处。

3.【答案】B

【解析】A.正常语序应为“以何战”;

B.正确。

C.正常语序应为“公与之乘,于长勺战”;

D.正常语序应为“微斯人,吾与谁归”。

故答案为:B

本题考查学生对文言句式的辨析能力。解答此类问题,首先要了解几种常见的文言句式,然后结合句子进行分析。文言句式有:倒装句、判断句、省略句、被动句。

4.【答案】A

【解析】A .“肉食者谋之”翻译为:当权者谋划这件事。“谋”是谋划、商议的意思。“肉食者鄙,未能远谋”翻译为:当权者目光短浅,不能深谋远虑。“谋”也是谋划、谋略的意思。

B .“又何间焉”翻译为:你又何必参与呢。“间”是参与的意思。“其间千二百里”翻译为:这中间有一千二百里。“间”是间隔的意思。

C .“弗敢加也”翻译为:我从来不敢虚报夸大数目。“加”是虚报的意思。“万钟于我何加焉”翻译为:优厚的俸禄对我有什么好处呢。“加”是益处、好处的意思。

D.“忠之属也”翻译为:这是尽了本职一类的事。“属”是类的意思。“属予作文以记之”翻译为:嘱托我写一篇文章来记述这件事。“属”同“嘱”,嘱托的意思。

故答案为:A

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

5.【答案】C

【解析】“战于长勺”是倒装句,状语后置,语序应为“于长勺战”。

A.判断句,“……也”是判断句的标志。

B.省略句,应为“可以(之)一战”。

C.倒装句,宾语前置,语序应为“以何战”。

D.省略句,省略主语,应为“(曹刿)乃人见”

故答案为:C

本题考查学生对文言句式的辨析能力。解答此类问题,首先要了解几种常见的文言句式,然后结合句子进行分析。文言句式有:倒装句、判断句、省略句、被动句。

6.【答案】A

【解析】 A.正确。

B.“福”此处名词用作动词,赐福,保佑。

C.“下”此处名词作状语,向下。

D.“鼓”此处名词用作动词,“击鼓进军”。

故答案为:A

本题考查文言实词的词类活用。常见的有:名词作动词,名词做状语,动词作名词等。解答时依据句意以及在句中充当的句子成分进行分析即可。

7.【答案】率军;现在敌多我少,很难同(他们)持久对峙。;选文中的长勺之战是政治上取信于民,运用了正确的战略战术,所以取得胜利;链接材料中的赤壁之战是得了天时、人和,;又利用了地利,赢得了胜利。

【解析】第1空需要填写曹刿论述的对象。根据课文内容,曹刿的论述主要围绕战争的指挥和策略,因此,此空应填写与战争指挥相关的词语,如“指挥军队”“率军”等。曹刿的论述重点在于他如何率领军队,利用战略战术取得战争胜利。第2空需要填写的是与曹刿论述相关的史实或具体情况。根据课文内容,曹刿在战前分析了敌我双方的力量对比,指出当前敌强我弱的形势,并建议采取正确的战略战术来应对。因此,此空可以填写曹刿关于敌我形势的具体分析,如“现在敌多我少,很难同(他们)持久对峙”等。第3空要求概括曹刿的卓越之处。曹刿在课文中的表现主要体现在他的政治智慧和军事策略上。他通过政治手段取信于民,为战争胜利奠定了基础;在军事上,他正确运用战略战术,指挥军队取得胜利。因此,此空可以填写“政治智慧和军事策略”,或类似的词语来概括曹刿的卓越之处。第4空和第5空需要填写的是关于战争胜利条件的概括。根据课文内容,曹刿强调了政治和军事两方面的因素对于战争胜利的重要性。在政治上,要取信于民;在军事上,要运用正确的战略战术,把握好作战时机。这两个因素缺一不可,共同构成了战争胜利的基础。在填写时,可以结合课文内容和历史事件进行分析。可以列举历史上其他著名的战争案例,如赤壁之战,来分析这些战争是如何在政治和军事两个方面取得成功的。通过这样的分析,可以进一步加深对战争胜利条件的理解。

故答案为:率军;现在敌多我少,很难同(他们)持久对峙;选文中的长勺之战是政治上取信于民,运用了正确的战略战术,所以取得胜利;链接材料中的赤壁之战是得了天时、人和;又利用了地利,赢得了胜利。

本题考查理解文章主旨的能力。做好此类题目需要通读全文,抓住关键的语句,从文章所的不同对象、不同的角度进行分析、评价。

【答案】8.[示例](1)摘抄略。①摇了摇头,不以为然,斩钉截铁;②小惠未遍,民弗从也。;③捋了捋胡子,沉吟片刻;④牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

9.战前:具有政治远见,预见到“肉食者鄙,未能远谋”,主动请见国君,明确指出两国交战不能依靠贵族和神明保佑,只有取得百姓的信任,才可以应战战中:在战场上指挥镇定,沉着果断,善于把握战机战后:理性分析战况,善于总结经验。明确作战靠的是勇气,巧妙发挥士气在作战过程中的作用。善于观察敌情,采取“敌疲我打”的方针,最终大败齐军

【解析】(1)此题考查内容的理解分析。做此类题,要理解课文内容,找准角度去分析,如从内容,表现手法,等方面进行概括。

(2)此题考查人物的作用。做此类题,可结合不同时间段进行分析,还要结合自己的理解来作答。

8.结合课文内容的理解,还有个人体味分析,再结合题意,模拟情景,进行概括。

故答案为:[示例](1)摘抄略。①摇了摇头,不以为然,斩钉截铁;②小惠未遍,民弗从也。

③捋了捋胡子,沉吟片刻;④牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

9.结合课文内容的理解以及题目要求,从“战前”“战中”“战后”三个阶段在课文中,试着筛选重要句子进行分析,然后从个人感悟,历史背景等方面来谈。

故答案为:战前:具有政治远见,预见到“肉食者鄙,未能远谋”,主动请见国君,明确指出两国交战不能依靠贵族和神明保佑,只有取得百姓的信任,才可以应战战中:在战场上指挥镇定,沉着果断,善于把握战机战后:理性分析战况,善于总结经验。明确作战靠的是勇气,巧妙发挥士气在作战过程中的作用。善于观察敌情,采取“敌疲我打”的方针,最终大败齐军

10.【答案】[示例]自主探究:①政治上齐国师出无名。长勺之战是齐国发起的一场非正义战争。一个“伐”字,可以看出齐桓公因王位之争对鲁国一直心存芥蒂,故派遣军队越界进攻,在鲁国境内长勺挑起战争。而曹刿和鲁庄公的战前对话说明曹刿的军事思想是以民心向背为基础的。②曹刿运用正确的战略战术,掌握时机。曹刿根据齐军来势凶猛、人数占优的实际情况,采取坚守不出、挫其锐气的策略,取胜之后,曹刿并不出击,防备对方运用计谋。而齐军盲目进攻,三次冲锋都没有获得胜利,士气耗尽,最后战败。③齐国轻视鲁国。在乾时之战中齐国取得了胜利,紧接着又发动长勺之战,自以为胜券在握,急躁冒进,导致失败。合作交流结果:影响战争胜负的原因有很多,战争性质(正义或非正义)是重要因素之一,战略战术安排是否合理以及是否分析敌我双方实力、知己知彼也是影响战争胜负的因素。

【解析】 鲁国能够以弱胜强,主要有以下三个原因:

第一,政治清明,民心所向。

这一点在鲁庄公和曹刿战前对话中表现得十分清楚。曹刿见到庄公以后,开门见山地问其何以为战。庄公讲,生活中的衣服食物,不敢独享,必定要分给身边的人。曹刿却认为“小惠未遍,民弗从也”。庄公又说,祭祀时所用供品必定如礼,从不敢擅自更改。曹刿同样不以为然,认为“小信未孚,神弗福也”。直到庄公讲到他在处理案件时,无论大小,总是根据实情、慎重处理时,曹刿才表示赞许,认为“忠之属也,可以一战”。从这番对话中,我们可以看出曹刿的军事思想是以政治优劣和民心向背为基石的。鲁国抵御齐国不义之师,本来就是正义之举,加上国人支持,取胜也就是情理之中的事了。

第二,上下团结,君民一致。

面对强敌压境的紧张形势,鲁国上自国君庄公。下至平民曹刿,均以国家利益为重,精诚团结,奋起抗敌,其势当然难以被击败。曹刿出身卑微,平素生活困苦,面对乡人“肉食者谋之,又何问焉”的困惑,毅然以国家兴亡、匹夫有责为动力,尽力报国。鲁庄公虽贵为一国之君,却不固执武断,他唯贤是举,将有才能却出身卑微的曹刿引为谋臣,关键时刻又能从谏如流,屈身听命于曹刿,明君风采令人钦佩。曹刿如有才而不出,庄公就无从得一贤辅;庄公如有贤而不用,曹刿亦无从发挥其才智。所以说,曹刿和庄公的合作在很大程度上决定了战争的胜负。

第三,避其锋芒,后发制人。

临阵而斗,用智为上。曹刿根据齐军来势凶猛、人数占优的实际情况,采取坚守不出、挫其锐气的策略。通过双方勇力的此消彼长,很快就扭转了双方力量对比的优劣关系,结果一举溃敌。取胜之后,曹刿并未盲目追击,因为他深知兵不厌诈之道,惟恐中齐国诱敌伏击的圈套,表明他在极善用计的同时,高度警惕,时刻防备对方运用计谋。曹刿在战争中知己知彼,运筹帷幄,表现出一位军事家的卓绝风采。他谋略得当,正是鲁军战场取胜的关键所在。

故答案为:[示例]自主探究:①政治上齐国师出无名。长勺之战是齐国发起的一场非正义战争。一个“伐”字,可以看出齐桓公因王位之争对鲁国一直心存芥蒂,故派遣军队越界进攻,在鲁国境内长勺挑起战争。而曹刿和鲁庄公的战前对话说明曹刿的军事思想是以民心向背为基础的。②曹刿运用正确的战略战术,掌握时机。曹刿根据齐军来势凶猛、人数占优的实际情况,采取坚守不出、挫其锐气的策略,取胜之后,曹刿并不出击,防备对方运用计谋。而齐军盲目进攻,三次冲锋都没有获得胜利,士气耗尽,最后战败。③齐国轻视鲁国。在乾时之战中齐国取得了胜利,紧接着又发动长勺之战,自以为胜券在握,急躁冒进,导致失败。合作交流结果:影响战争胜负的原因有很多,战争性质(正义或非正义)是重要因素之一,战略战术安排是否合理以及是否分析敌我双方实力、知己知彼也是影响战争胜负的因素。

此题考查内容的理解。做此类题, 要想准确理解文章的内容,需要对全文有个整体的把握,然后再抓住重点段落、句子、词语进行分析,最后再次回归整体的感知,如此文章的内容就能很好的理解。

【答案】11.谋略;才智

12.(示例)举办“智”达天下故事会,讲述古往今来先贤圣哲、明君忠臣等人有关“智”的故事。

【解析】(1)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

(2)本题考查学生设计活动的能力。对于设计活动类型的题目,我们一般从平时掌握的几种常见的主题活动中做出选择即可。只是需要在表达时注意考题对于句子形式上的要求。

11.我们来看第一个句子“孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖獗,至于今日”。在这句话中,“智术”一词明显指的是策略和谋略。这里的“智”指的是一个人在运用策略和智慧方面的能力,即谋略。接着,我们分析第二个句子“大勇若怯,大智如愚”。这句话是在描述智慧和勇气的外在表现。其中,“大智如愚”意味着真正的智慧常常看似平凡或愚笨。这里的“智”更侧重于一个人的内在才智和智慧,即他们理解和处理事物的能力。故答案为: 谋略 ; 才智

12.活动形式可以多样化,既可以结合传统活动形式,如讲座、演讲、展览等,也可以创新活动形式,如主题辩论、角色扮演、互动游戏等。在这个例子中,给出的活动形式是“举办‘智’达天下故事会”,这是一种较为传统但又能激发学生兴趣的活动形式。其次,活动内容应紧扣“‘智’达天下”这一主题,突出“智”的内涵和意义。在此活动形式下,活动内容可以设置为讲述古往今来先贤圣哲、明君忠臣等人有关“智”的故事。这样的内容既能够让学生了解历史上的智者智慧,又能够启发他们在现实生活中如何运用智慧,实现个人和社会的和谐发展。故答案为:(示例)举办“智”达天下故事会,讲述古往今来先贤圣哲、明君忠臣等人有关“智”的故事。

【答案】13.A

14.D

15.B

16.①上天没有灭绝晋国。(晋国)必将会有君主,主持晋国祭祀的人,不是晋文公还会是谁?

②现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领上。但是他违背我的意愿,是轻视我吗?

【解析】(1)本题考查断句的能力。给语句断句时,首先要理解句子的意思,在弄清句子的成分。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿;同时注意题干的要求,需要断几处。

(2)本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

(3)本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

(4)本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

【参考译文】

晋文公赏赐跟从他逃亡的人,介之推不谈俸禄,而俸禄也没有轮到他。

介之推说:“献公的九个儿子,只有国君还在世。惠公、怀公没有亲近的人,国内外都抛弃了他们。上天没有断绝晋国的国运,一定会有君主。主持晋国祭祀的人,不是国君又是谁呢?这实在是上天安排的,而那几个人却认为是自己的功劳,这不也是欺骗吗?偷窃别人的财物,尚且叫做盗,何况贪取上天的功劳当作自己的功劳呢?”

他的母亲说:“为什么不也去求赏呢?”介之推回答说:“指责这种行为却又去效仿它,罪过就更大了。而且我发出过怨言,不能再享用他的俸禄。”他的母亲说:“也让国君知道这件事,怎么样?”介之推回答说:“言语,是自身的文饰。自身将要隐居了,还用文饰干什么呢?这是追求显扬啊。”他的母亲说:“能这样做吗?那我和你一起隐居。”于是就隐居而死。

晋文公寻找介之推没有找到,就把绵上作为他的封田,说:“用这来记载我的过失,并且表彰善良的人。”

13.本题考查给文言语句断句的能力。本句的意思是“言语,是身体的装饰。身体将要隐居了,还要装饰它吗?这样是乞求显贵啊”。

故答案为:A

14.A.相同,两个“从”都是“跟随、跟从”的意思;

B.相同,两个“弗”都是“不”的意思;

C.相同,两个“亲”都是“亲人”的意思;

D.不相同,前一个“志”是“记录”的意思,后一个“志”是“标记”的意思。

故答案为:D

15.ACD,正确;

B.有误,介之推的母亲没有极力劝他邀功,只是询问为什么不去邀功。

故答案为:B

16.本题考查文言语句的翻译。①重点词:绝,灭绝;主,君主、主持;祀,祭祀。②重点词:以,用;广,扩大;逆,违背;轻,轻视。

故答案为: ①上天没有灭绝晋国。(晋国)必将会有君主,主持晋国祭祀的人,不是晋文公还会是谁?②现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领上。但是他违背我的意愿,是轻视我吗?

17.【答案】我认为鲁庄公作为一名君王,资质平庸无奇,但他并非昏君。他最初将战争胜利的希望寄托在施行“小惠”、祈求神灵保佑上,这反映了他政治见识的鄙陋。在战场上,他急于求成,暴露了他在军事上的轻率。但鲁庄公能够接见并非“肉食者”的曹刿,耐心回答他的“三问”,说明鲁庄公能够礼贤下士、广开言路,后来在作战中他又听取了曹刿的意见,这反映了他知人善用、任人唯贤,战后又询问曹刿取胜原因,说明他虚怀若谷、谦虚好学。同时,他有面对强敌积极迎战的勇气,如文中的“公将战”和材料中的“公御之”都印证了这一点。

【解析】 首先需要结合课文内容分析鲁庄公“鄙”的表现,如战前对作战条件的认识等;同时也要结合链接材料及课文中他能积极应战、听取曹刿意见等方面来分析他的优点。然后综合这些方面对鲁庄公进行较为全面客观的评价,既要指出他的不足,也要肯定他的可取之处,最终形成一段符合字数要求的文字评价。

故答案为:我认为鲁庄公作为一名君王,资质平庸无奇,但他并非昏君。他最初将战争胜利的希望寄托在施行“小惠”、祈求神灵保佑上,这反映了他政治见识的鄙陋。在战场上,他急于求成,暴露了他在军事上的轻率。但鲁庄公能够接见并非“肉食者”的曹刿,耐心回答他的“三问”,说明鲁庄公能够礼贤下士、广开言路,后来在作战中他又听取了曹刿的意见,这反映了他知人善用、任人唯贤,战后又询问曹刿取胜原因,说明他虚怀若谷、谦虚好学。同时,他有面对强敌积极迎战的勇气,如文中的“公将战”和材料中的“公御之”都印证了这一点。

本题考查阐述观点看法的能力。解答此类题目要求学生在深入把握文章主旨的基础上,有机的融入自己的阅读体验、阅读感悟或者观点看法。组织答案必须有理有据,或以情动人,或以理服人。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读