第1课《社戏》课件(共35张PPT)

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

人间烟火气,最抚凡人心

“社”,“礻表示祭祀,“土”是土地神。古代把土地神和祭祀土地神的地方叫“社”。

按照我国民间的习俗,每到播种或收获的季节,农民们都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。

在绍兴地区,后来发展为以演戏的形式祭祀,这时候演的戏就称为“社戏”。通常演出于庙台或野台,也有把戏台搭在河水里的,观众岸上、船上都可以看戏。

社戏?

1. 社 戏

鲁 迅

1.了解作者,积累生字词。

2.熟悉课文内容,理清文章思路。了解详略得当的写作手法及其作用。

3.赏析具体语句,理解文中多种表达方式的综合运用。

学习目标

文体知识

小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

小说三要素:人物、情节、环境。

情节:开端、发展、高潮、结局。

环境:分为自然环境和社会环境。

小说与诗歌、散文、戏剧并称“四大文学体裁”。

走进作者

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,中国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》;

散文集:《朝花夕拾》;

散文诗集:《野草》;

杂文集:《坟》《热风》《且介亭杂文集》等;

文学论著:《中国小说史略》;

论文集:《门外文谈》。本文选自《呐喊》。

文章写于1922年。当时辛亥革命已过去10余年,但因革命不够彻底,当时的中国仍处于封建军阀的统治之下,民不聊生,社会混乱。

目睹此情此景,鲁迅深有感触。在这期间,鲁迅写了不少回忆故乡的作品,这些作品有一个共同的特点:通过可爱的故乡与黑暗的社会的对比,表达自己对光明前景的向往和人与人之间淳朴关系的追求。《社戏》就是其中的一篇。原文写了“我”二十年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看戏,一次是少年时代在浙江绍兴小村看社戏。课文节选的是看社戏部分。

写作背景

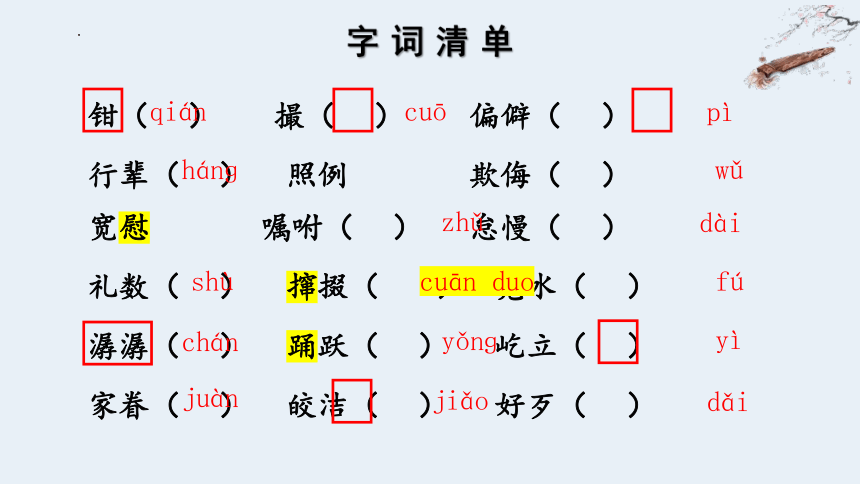

钳( ) 撮( ) 偏僻( )

行辈( ) 照例 欺侮( )

宽慰 嘱咐( ) 怠慢( )

礼数( ) 撺掇( ) 凫水( )

潺潺( ) 踊跃( ) 屹立( )

家眷( ) 皎洁( ) 好歹( )

pì

wǔ

zhǔ

shù

cuān duo

fú

yì

jiǎo

字词清单

hánɡ

qián

cuō

juàn

chán

yǒnɡ

dǎi

dài

1、初读课文,试用一句话概括小说内容。

整体感知

“我”和小伙伴们

少年时

夏夜

赵庄

看社戏

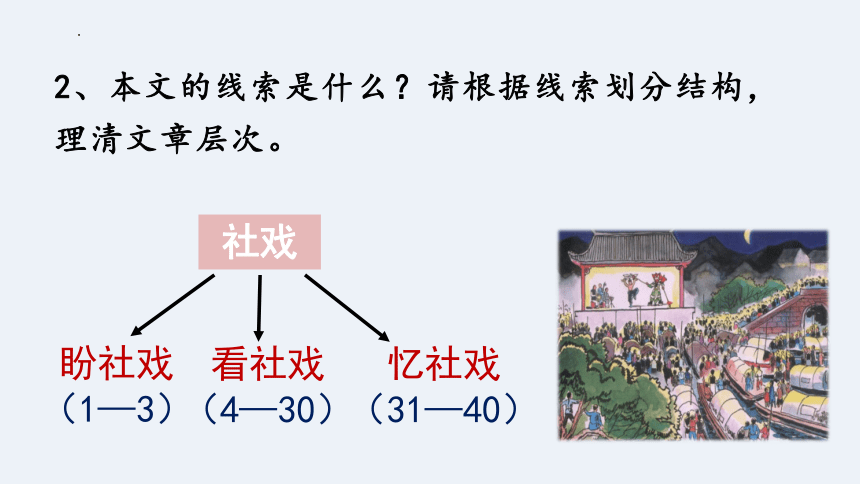

2、本文的线索是什么?请根据线索划分结构,

理清文章层次。

社戏

盼社戏(1—3)

看社戏(4—30)

忆社戏(31—40)

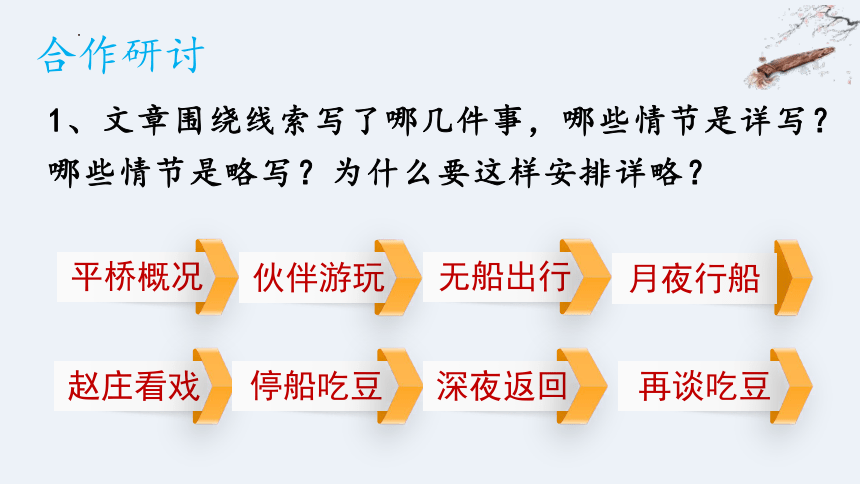

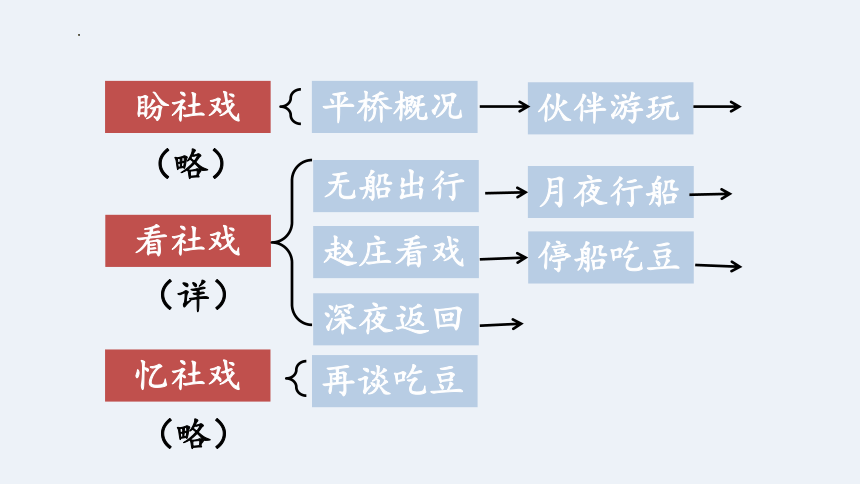

1、文章围绕线索写了哪几件事,哪些情节是详写?哪些情节是略写?为什么要这样安排详略?

平桥概况

伙伴游玩

无船出行

月夜行船

赵庄看戏

停船吃豆

深夜返回

再谈吃豆

合作研讨

伙伴游玩

无船出行

月夜行船

赵庄看戏

停船吃豆

深夜返回

再谈吃豆

看社戏

忆社戏

平桥概况

盼社戏

(略)

(详)

(略)

看社戏是本文的主要内容,所以与看社戏有关的看戏前的波折、夜航去看社戏途中、看社戏后归航偷豆等情节详写,其他情节与看社戏关系不大,则略写。

2、“我们鲁镇的习惯,本来是凡有出嫁的女儿,倘自己还未当家,夏间便大抵回到母家去消夏。”开篇这一句有什么作用?

从民俗(鲁镇的习惯)入手,富于生活气息;

交代看社戏的背景和缘故;

为下文“我”随母亲归省做铺垫。

3、平桥村是一个什么样的地方?为什么“在我是乐土”?

“离海边不远,极偏僻的小村庄,住户不满三十家,都种田、打鱼,只有一家很小的杂货店。”

交代平桥村的地理位置、村庄规模、村民状况:极偏僻、不起眼的小农村。

1、可以得到优待,作为全村公共的客人;2、可以免念无聊的诗书;

3、有很多热情的小伙伴;4、没有封建礼数的约数,人人平等;

5、愉快的乡间生活,掘蚯蚓、钓虾、放牛……

4、去赵庄看戏是一帆风顺的吗?“我”在看戏的过程中遇到哪些波折?“我”又是如何解决的?一路波折使“我”的心情经历了怎样的变化?

叫不到船

八叔的船

回来了

家人不同意去

双喜做保证,少年们和我同去,家人同意

心情

事件

急得要哭

高兴

沉重

轻松

一波三折:①制造悬念,吸引读者;②笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做好充分的铺垫;③初步表现双喜等小伙伴热情、能干的特点。

5、社戏好看吗?从文中找出答案具体分析。

社戏不好看。

①想看铁头老生翻跟头,但那老生却没有翻;

②想看“蛇精”和“跳老虎”,但等了许久都不见出来;

③最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”不停地唱着;

④大家“喃喃的骂”“不住的吁气”“打起呵欠”这些表现,也从侧面证明了这一点。

4、豆是很普通的豆,戏也是让“我”昏昏欲睡的戏,但是文章最后却说是“好豆” “好戏”,对此你是怎样理解的?

“我”最难忘的是平桥村的环境和乡民。此地有美丽的风光、自由的空气。还有朴实、率真的老人和孩子,人与人之间有着亲密和谐的关系,“我”还目睹了他们的劳动本领、办事能力。这一切都是“我”童年在时城镇未曾见到过的,在后来的人生 路途中也很少再见到,由于这种心理的、情感的因素,让“我”觉得那晚的戏是“好戏”, 那晚吃的豆是“好豆"。

另一方而,俗话说,距离产生美。时间已经久远,早年在平桥村 短暂的生活片段,留下的不仅是一些记忆.更是一种情感,时间越久,这种记忆中的影像越珍贵,所以作者赞之以“好豆”“好戏。说“好戏”还有一个原因是《社戏》开头讲述“我”在大都市看戏,感觉非常不好,于是怀念早年在外婆家的“社戏乡村社戏或许俗些,但是“我”感觉很好。

4、豆是很普通的豆,戏也是让“我”昏昏欲睡的戏,但是文章最后却说是“好豆” “好戏”,对此你是怎样理解的?

“我”所怀念的是农村特有的优美风光,是平桥村淳朴善良、热情好客的民风,是童年那段天真烂漫、自由有趣的生活。 “我”对这段往事的回忆,表达了对美好生活的向往之情。

结尾用议论点题,总结全文,点明主旨,意味深长。

豆也平平,戏也平平,当时事乐人乐有真情;

景也依依,情也依依,而今物非人非空追忆。

5、结合背景,谈谈作者在本文中的叙事视角有哪些。并体会其中的深情。

童年

视角

以童年的视角叙述平桥村的环境和乡民,此地有美丽的风光、自由的空气,还有朴实、率真的老人和孩子,人与人之间有着亲密和谐的关系。“我”还目睹了他们的劳动本领、办事能力。这一切都是“我”童年在城镇时未曾见到过的,在后来的人生路途中也很少再见到。由于这种心理的、情感的因素,让“我”觉得那晚的戏是“好戏”,那晚吃的豆是“好豆”。

成年

视角

以成年人的视角发表感慨,说明毕竟早年在平桥村短暂的生活片段,留下的不仅是一些记忆,更是一种情感。时间越久,这种记忆中的影像越珍贵,所以作者赞之以“好豆”“好戏”。说“好戏”还有一个原因,是因为“我”在大都市看戏,感觉非常不好,于是怀念早年在外婆家乡看的“社戏”。在对比中更容易触动人的情感。

语言赏析

1、真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。(表达方式?)

议论、抒情,总结全文,点明主旨,表达“我”的留恋、遗憾与怀念之情。

2、淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

运用了比喻、拟人的修辞手法,把“淡黑的起伏的连山”比作“踊跃的铁的兽脊”,并将山拟人化;用踊跃来写连山,化静为动,形象生动地写出了航船速度之快;“但我却还以为船慢”表现了我急于看到社戏的心情。

3、两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

景物描写。 “清香”“扑面”“朦胧”分别从嗅觉、触觉和视觉角度写两岸景物和月色,描绘出一幅江南水乡月夜美景图,衬托了“我”愉快的心情。“扑”字,暗示了船行之快。

4、那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。

1、运用比喻的修辞手法,把航船比作大白鱼,生动形象地写出了航船行船速度之快,表现了“我”当时愉悦、自豪的心情,也表现了孩子极富浪漫色彩的想象力。

2、运用了侧面描写,用夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来,来侧面表现航船行船速度之快,小伙伴行船技巧高,表现了“我”当时愉悦、自豪的心情。

3、“蹿”是向上跳的意思。生动形象地写出了航船行船速度之快,小伙伴行船技巧高,表现了“我”当时愉悦、自豪的心情。

①简练而精粹,内涵丰富。

像鲁迅其他小说一样,本文语言之“简”与“精”表现得很充分,例如描述平桥村:“那地方叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田、打鱼。

只有一家很小的杂货店表明了地名、地理位置、 村庄规模、村民生计等内容,一方面简练,另一方面信息最并不少。

语言特色

②平实而有情味,“平实"是表层信息,“情味”是深层信息。

例如描述小伙伴们之间的关系:即使偶而吵闹起来,打了太公,一村的老老小小,也决没有一个会想出“犯上,这两个字来……”这是非常平实的语言,告诉读者:小伙伴们生活在偏僻小村,平时交往时礼教让位于亲情、友情,大家生活得和睦、快乐。

又如描述小伙伴们撑船前往赵庄的水上途中的情景这些看似客观描述,其实是主观看景,即通过“我”的视角观察途中景象,加点词语表示不确定,表达出“我”既感到新鲜、陌生,又急于辨认社戏所在地的内心体验。

此外还有人物的语言,既是个性化的,又充满情味,如六一公公对“我”母亲夸奖“我”说:“小小年纪便有见识,将来一定要中状元。姑奶奶, 你的福气是可以写包票的了这当然是恭维话,认真品味一下,这些话似乎透露出一个乡民的憨厚心怀、开朗性格。

③生动而有画面感,课文中有些生动的场景描写值得品味。

例如:人物活动的场景,有动作描写,有声音描写,有长句,有短句,其中凡个动词看得出是经过精心选择的。

此外,还有上面所引六一公公的恭维话,读者似乎能“听到”他说话时热情的声调,还能“看到”他说话时开朗的表情。

输入标题

这篇小说以“社戏”为线索,回忆了美好的童年往事,表现了平桥村人淳朴、善良、友爱、无私的美好品质,表达了作者对劳动人民的热爱和对童年美好生活的留恋、向往。

小结

社戏

民风淳朴

伙伴友善

回忆美好

盼社戏 平桥村——“我”的“乐土”

看社戏

忆社戏

戏前波折 波折——转机

月夜行船 见闻——感受

船头看戏 仙境般的环境

月夜归航 偷豆的趣味

怀念好豆

怀念好戏

板书设计

我们也生活在社会中,我们也置身在民风民俗的氛围里。让我们静心冥想,我们身边有哪些文化活动,哪些又让你记忆难忘?

拓展延伸

《社戏》(课文删节部分)

我在倒数上去的二十年中,只看过两回中国戏,前十年是绝不看,因为没有看戏的意思和机会,那两回全在后十年,然而都没有看出什么来就走了。

第一回是民国元年我初到北京的时候,当时一个朋友对我说,北京戏最好,你不去见见世面么?我想,看戏是有味的,而况在北京呢,于是都兴致勃勃的跑到什么园,戏文已经开场了,在外面也早听到冬冬地响。我们挨进门,几个红的绿的在我的眼前一闪烁,便又看见戏台下满是许多头,再定神四面看,却见中间也还有几个空座,挤过去要坐时,又有人对我发议论,我因为耳朵已经喧喧的响着了,用了心,才听到他是说“有人,不行!”

我们退到后面,一个辫子很光的却来领我们到了侧面,指出一个地位来。这所谓地位者,原来是一条长凳,然而他那坐板比我的上腿要狹到四分之三,他的脚比我的下腿要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气,接着便联想到私刑拷打的刑具,不由的毛骨悚然的走出了。

第二回忘记了那一年,总之是募集湖北水灾捐而谭叫天还没有死。捐法是两元钱买一张戏票,可以到第一舞台去看戏,扮演的多是名角,其一就是小叫天。我买了一张票,本是对于劝募人聊以塞责的,然而似乎又有好事家乘机对我说了些叫天不可不看的大法要了。我于是忘了前几年的冬冬喤喤之灾,竟到第一舞台去了,但大约一半也因为重价购来的宝票,总得使用了才舒服。我打听得叫天出台是迟的,而第一舞台却是新式构造,用不着争座位,便放了心,延宕到九点钟才出去,谁料照例,人都满了,连立足也难,我只得挤在远处的人丛中看一个老旦在台上唱。那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子,旁边有一个鬼卒,我费尽思量,才疑心他或者是目连的母亲,因为后来又出来了一个和尚。然而我又不知道那名角是谁,就去问挤小在我的左边的一位胖绅士。他很看不起似的斜瞥了我一眼,说道,“龚云甫!”我深愧浅陋而且粗疏,脸上一热,同时脑里也制出了决不再问的定章,于是看小旦唱,看花旦唱,看老生唱,看不知什么角色唱,看一大班人乱打,看两三个人互打,从九点多到十点,从十点到十一点,从十一点到十一点半,从十一点半到十二点,──然而叫天竟还没有来。

我向来没有这样忍耐的等候过什么事物,而况这身边的胖绅士的吁吁的喘气,这台上的冬冬喤喤的敲打,红红绿绿的晃荡,加之以十二点,忽而使我省悟到在这里不适于生存了。我同时便机械的拧转身子,用力往外只一挤,觉得背后便已满满的,大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路,自然挤而又挤,终于出了大门。街上除了专等看客的车辆之外,几乎没有什么行人了,大门口却还有十几个人昂着头看戏目,别有一堆人站着并不看什么,我想:他们大概是看散戏之后出来的女人们的,而叫天却还没有来……

原文删减部分:成人视角(整体更加成熟、理性;带有审视和批判意味)

本文:儿童视角(流露出较强的主观色彩,更加亲切,充满温情)

谢谢!

人间烟火气,最抚凡人心

“社”,“礻表示祭祀,“土”是土地神。古代把土地神和祭祀土地神的地方叫“社”。

按照我国民间的习俗,每到播种或收获的季节,农民们都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。

在绍兴地区,后来发展为以演戏的形式祭祀,这时候演的戏就称为“社戏”。通常演出于庙台或野台,也有把戏台搭在河水里的,观众岸上、船上都可以看戏。

社戏?

1. 社 戏

鲁 迅

1.了解作者,积累生字词。

2.熟悉课文内容,理清文章思路。了解详略得当的写作手法及其作用。

3.赏析具体语句,理解文中多种表达方式的综合运用。

学习目标

文体知识

小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

小说三要素:人物、情节、环境。

情节:开端、发展、高潮、结局。

环境:分为自然环境和社会环境。

小说与诗歌、散文、戏剧并称“四大文学体裁”。

走进作者

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,中国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》;

散文集:《朝花夕拾》;

散文诗集:《野草》;

杂文集:《坟》《热风》《且介亭杂文集》等;

文学论著:《中国小说史略》;

论文集:《门外文谈》。本文选自《呐喊》。

文章写于1922年。当时辛亥革命已过去10余年,但因革命不够彻底,当时的中国仍处于封建军阀的统治之下,民不聊生,社会混乱。

目睹此情此景,鲁迅深有感触。在这期间,鲁迅写了不少回忆故乡的作品,这些作品有一个共同的特点:通过可爱的故乡与黑暗的社会的对比,表达自己对光明前景的向往和人与人之间淳朴关系的追求。《社戏》就是其中的一篇。原文写了“我”二十年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看戏,一次是少年时代在浙江绍兴小村看社戏。课文节选的是看社戏部分。

写作背景

钳( ) 撮( ) 偏僻( )

行辈( ) 照例 欺侮( )

宽慰 嘱咐( ) 怠慢( )

礼数( ) 撺掇( ) 凫水( )

潺潺( ) 踊跃( ) 屹立( )

家眷( ) 皎洁( ) 好歹( )

pì

wǔ

zhǔ

shù

cuān duo

fú

yì

jiǎo

字词清单

hánɡ

qián

cuō

juàn

chán

yǒnɡ

dǎi

dài

1、初读课文,试用一句话概括小说内容。

整体感知

“我”和小伙伴们

少年时

夏夜

赵庄

看社戏

2、本文的线索是什么?请根据线索划分结构,

理清文章层次。

社戏

盼社戏(1—3)

看社戏(4—30)

忆社戏(31—40)

1、文章围绕线索写了哪几件事,哪些情节是详写?哪些情节是略写?为什么要这样安排详略?

平桥概况

伙伴游玩

无船出行

月夜行船

赵庄看戏

停船吃豆

深夜返回

再谈吃豆

合作研讨

伙伴游玩

无船出行

月夜行船

赵庄看戏

停船吃豆

深夜返回

再谈吃豆

看社戏

忆社戏

平桥概况

盼社戏

(略)

(详)

(略)

看社戏是本文的主要内容,所以与看社戏有关的看戏前的波折、夜航去看社戏途中、看社戏后归航偷豆等情节详写,其他情节与看社戏关系不大,则略写。

2、“我们鲁镇的习惯,本来是凡有出嫁的女儿,倘自己还未当家,夏间便大抵回到母家去消夏。”开篇这一句有什么作用?

从民俗(鲁镇的习惯)入手,富于生活气息;

交代看社戏的背景和缘故;

为下文“我”随母亲归省做铺垫。

3、平桥村是一个什么样的地方?为什么“在我是乐土”?

“离海边不远,极偏僻的小村庄,住户不满三十家,都种田、打鱼,只有一家很小的杂货店。”

交代平桥村的地理位置、村庄规模、村民状况:极偏僻、不起眼的小农村。

1、可以得到优待,作为全村公共的客人;2、可以免念无聊的诗书;

3、有很多热情的小伙伴;4、没有封建礼数的约数,人人平等;

5、愉快的乡间生活,掘蚯蚓、钓虾、放牛……

4、去赵庄看戏是一帆风顺的吗?“我”在看戏的过程中遇到哪些波折?“我”又是如何解决的?一路波折使“我”的心情经历了怎样的变化?

叫不到船

八叔的船

回来了

家人不同意去

双喜做保证,少年们和我同去,家人同意

心情

事件

急得要哭

高兴

沉重

轻松

一波三折:①制造悬念,吸引读者;②笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做好充分的铺垫;③初步表现双喜等小伙伴热情、能干的特点。

5、社戏好看吗?从文中找出答案具体分析。

社戏不好看。

①想看铁头老生翻跟头,但那老生却没有翻;

②想看“蛇精”和“跳老虎”,但等了许久都不见出来;

③最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”不停地唱着;

④大家“喃喃的骂”“不住的吁气”“打起呵欠”这些表现,也从侧面证明了这一点。

4、豆是很普通的豆,戏也是让“我”昏昏欲睡的戏,但是文章最后却说是“好豆” “好戏”,对此你是怎样理解的?

“我”最难忘的是平桥村的环境和乡民。此地有美丽的风光、自由的空气。还有朴实、率真的老人和孩子,人与人之间有着亲密和谐的关系,“我”还目睹了他们的劳动本领、办事能力。这一切都是“我”童年在时城镇未曾见到过的,在后来的人生 路途中也很少再见到,由于这种心理的、情感的因素,让“我”觉得那晚的戏是“好戏”, 那晚吃的豆是“好豆"。

另一方而,俗话说,距离产生美。时间已经久远,早年在平桥村 短暂的生活片段,留下的不仅是一些记忆.更是一种情感,时间越久,这种记忆中的影像越珍贵,所以作者赞之以“好豆”“好戏。说“好戏”还有一个原因是《社戏》开头讲述“我”在大都市看戏,感觉非常不好,于是怀念早年在外婆家的“社戏乡村社戏或许俗些,但是“我”感觉很好。

4、豆是很普通的豆,戏也是让“我”昏昏欲睡的戏,但是文章最后却说是“好豆” “好戏”,对此你是怎样理解的?

“我”所怀念的是农村特有的优美风光,是平桥村淳朴善良、热情好客的民风,是童年那段天真烂漫、自由有趣的生活。 “我”对这段往事的回忆,表达了对美好生活的向往之情。

结尾用议论点题,总结全文,点明主旨,意味深长。

豆也平平,戏也平平,当时事乐人乐有真情;

景也依依,情也依依,而今物非人非空追忆。

5、结合背景,谈谈作者在本文中的叙事视角有哪些。并体会其中的深情。

童年

视角

以童年的视角叙述平桥村的环境和乡民,此地有美丽的风光、自由的空气,还有朴实、率真的老人和孩子,人与人之间有着亲密和谐的关系。“我”还目睹了他们的劳动本领、办事能力。这一切都是“我”童年在城镇时未曾见到过的,在后来的人生路途中也很少再见到。由于这种心理的、情感的因素,让“我”觉得那晚的戏是“好戏”,那晚吃的豆是“好豆”。

成年

视角

以成年人的视角发表感慨,说明毕竟早年在平桥村短暂的生活片段,留下的不仅是一些记忆,更是一种情感。时间越久,这种记忆中的影像越珍贵,所以作者赞之以“好豆”“好戏”。说“好戏”还有一个原因,是因为“我”在大都市看戏,感觉非常不好,于是怀念早年在外婆家乡看的“社戏”。在对比中更容易触动人的情感。

语言赏析

1、真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。(表达方式?)

议论、抒情,总结全文,点明主旨,表达“我”的留恋、遗憾与怀念之情。

2、淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

运用了比喻、拟人的修辞手法,把“淡黑的起伏的连山”比作“踊跃的铁的兽脊”,并将山拟人化;用踊跃来写连山,化静为动,形象生动地写出了航船速度之快;“但我却还以为船慢”表现了我急于看到社戏的心情。

3、两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

景物描写。 “清香”“扑面”“朦胧”分别从嗅觉、触觉和视觉角度写两岸景物和月色,描绘出一幅江南水乡月夜美景图,衬托了“我”愉快的心情。“扑”字,暗示了船行之快。

4、那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。

1、运用比喻的修辞手法,把航船比作大白鱼,生动形象地写出了航船行船速度之快,表现了“我”当时愉悦、自豪的心情,也表现了孩子极富浪漫色彩的想象力。

2、运用了侧面描写,用夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来,来侧面表现航船行船速度之快,小伙伴行船技巧高,表现了“我”当时愉悦、自豪的心情。

3、“蹿”是向上跳的意思。生动形象地写出了航船行船速度之快,小伙伴行船技巧高,表现了“我”当时愉悦、自豪的心情。

①简练而精粹,内涵丰富。

像鲁迅其他小说一样,本文语言之“简”与“精”表现得很充分,例如描述平桥村:“那地方叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田、打鱼。

只有一家很小的杂货店表明了地名、地理位置、 村庄规模、村民生计等内容,一方面简练,另一方面信息最并不少。

语言特色

②平实而有情味,“平实"是表层信息,“情味”是深层信息。

例如描述小伙伴们之间的关系:即使偶而吵闹起来,打了太公,一村的老老小小,也决没有一个会想出“犯上,这两个字来……”这是非常平实的语言,告诉读者:小伙伴们生活在偏僻小村,平时交往时礼教让位于亲情、友情,大家生活得和睦、快乐。

又如描述小伙伴们撑船前往赵庄的水上途中的情景这些看似客观描述,其实是主观看景,即通过“我”的视角观察途中景象,加点词语表示不确定,表达出“我”既感到新鲜、陌生,又急于辨认社戏所在地的内心体验。

此外还有人物的语言,既是个性化的,又充满情味,如六一公公对“我”母亲夸奖“我”说:“小小年纪便有见识,将来一定要中状元。姑奶奶, 你的福气是可以写包票的了这当然是恭维话,认真品味一下,这些话似乎透露出一个乡民的憨厚心怀、开朗性格。

③生动而有画面感,课文中有些生动的场景描写值得品味。

例如:人物活动的场景,有动作描写,有声音描写,有长句,有短句,其中凡个动词看得出是经过精心选择的。

此外,还有上面所引六一公公的恭维话,读者似乎能“听到”他说话时热情的声调,还能“看到”他说话时开朗的表情。

输入标题

这篇小说以“社戏”为线索,回忆了美好的童年往事,表现了平桥村人淳朴、善良、友爱、无私的美好品质,表达了作者对劳动人民的热爱和对童年美好生活的留恋、向往。

小结

社戏

民风淳朴

伙伴友善

回忆美好

盼社戏 平桥村——“我”的“乐土”

看社戏

忆社戏

戏前波折 波折——转机

月夜行船 见闻——感受

船头看戏 仙境般的环境

月夜归航 偷豆的趣味

怀念好豆

怀念好戏

板书设计

我们也生活在社会中,我们也置身在民风民俗的氛围里。让我们静心冥想,我们身边有哪些文化活动,哪些又让你记忆难忘?

拓展延伸

《社戏》(课文删节部分)

我在倒数上去的二十年中,只看过两回中国戏,前十年是绝不看,因为没有看戏的意思和机会,那两回全在后十年,然而都没有看出什么来就走了。

第一回是民国元年我初到北京的时候,当时一个朋友对我说,北京戏最好,你不去见见世面么?我想,看戏是有味的,而况在北京呢,于是都兴致勃勃的跑到什么园,戏文已经开场了,在外面也早听到冬冬地响。我们挨进门,几个红的绿的在我的眼前一闪烁,便又看见戏台下满是许多头,再定神四面看,却见中间也还有几个空座,挤过去要坐时,又有人对我发议论,我因为耳朵已经喧喧的响着了,用了心,才听到他是说“有人,不行!”

我们退到后面,一个辫子很光的却来领我们到了侧面,指出一个地位来。这所谓地位者,原来是一条长凳,然而他那坐板比我的上腿要狹到四分之三,他的脚比我的下腿要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气,接着便联想到私刑拷打的刑具,不由的毛骨悚然的走出了。

第二回忘记了那一年,总之是募集湖北水灾捐而谭叫天还没有死。捐法是两元钱买一张戏票,可以到第一舞台去看戏,扮演的多是名角,其一就是小叫天。我买了一张票,本是对于劝募人聊以塞责的,然而似乎又有好事家乘机对我说了些叫天不可不看的大法要了。我于是忘了前几年的冬冬喤喤之灾,竟到第一舞台去了,但大约一半也因为重价购来的宝票,总得使用了才舒服。我打听得叫天出台是迟的,而第一舞台却是新式构造,用不着争座位,便放了心,延宕到九点钟才出去,谁料照例,人都满了,连立足也难,我只得挤在远处的人丛中看一个老旦在台上唱。那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子,旁边有一个鬼卒,我费尽思量,才疑心他或者是目连的母亲,因为后来又出来了一个和尚。然而我又不知道那名角是谁,就去问挤小在我的左边的一位胖绅士。他很看不起似的斜瞥了我一眼,说道,“龚云甫!”我深愧浅陋而且粗疏,脸上一热,同时脑里也制出了决不再问的定章,于是看小旦唱,看花旦唱,看老生唱,看不知什么角色唱,看一大班人乱打,看两三个人互打,从九点多到十点,从十点到十一点,从十一点到十一点半,从十一点半到十二点,──然而叫天竟还没有来。

我向来没有这样忍耐的等候过什么事物,而况这身边的胖绅士的吁吁的喘气,这台上的冬冬喤喤的敲打,红红绿绿的晃荡,加之以十二点,忽而使我省悟到在这里不适于生存了。我同时便机械的拧转身子,用力往外只一挤,觉得背后便已满满的,大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路,自然挤而又挤,终于出了大门。街上除了专等看客的车辆之外,几乎没有什么行人了,大门口却还有十几个人昂着头看戏目,别有一堆人站着并不看什么,我想:他们大概是看散戏之后出来的女人们的,而叫天却还没有来……

原文删减部分:成人视角(整体更加成熟、理性;带有审视和批判意味)

本文:儿童视角(流露出较强的主观色彩,更加亲切,充满温情)

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读