8.5 黄土高原的区域发展与居民生活 预习案(含答案)2024-2025学年八年级下册地理湘教版

文档属性

| 名称 | 8.5 黄土高原的区域发展与居民生活 预习案(含答案)2024-2025学年八年级下册地理湘教版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-16 06:41:28 | ||

图片预览

文档简介

8.5 黄土高原的区域发展与居民生活

【课本基础知识填空】

知识点一 自然地理概况

1.位置和范围

(1)位置:位于我国地势第二级阶梯,东起[1] 山脉,西至乌鞘岭,北连内蒙古高原(大致以长城为界),南抵[2] 。

(2)范围:包括山西、陕西中北部及甘肃东南部、青海东北部、宁夏南部、河南西北部、内蒙古西南部等地。

2.自然环境

(1)地形地势:从平原向山地高原过渡,黄土高原以东地形多为平原,以西多为山地高原。

(2)气候特征

①温带季风气候向温带大陆性气候过渡地带,冬冷夏热,温差大;降水主要集中在[3] 季,多暴雨;

②温度带:向暖温带过渡,黄土高原以南为亚热带,以北为暖温带;

③干湿区:从半湿润区向半干旱区过渡,黄土高原以东、以南为半湿润区,以西、以北为半干旱区。

(3)河流特征:属[4] 水系,含沙量大,径流季节变化大,有结冰期。

(4)植被特征:温带落叶阔叶林为主,从森林向草原过渡,黄土高原以东主要是森林,以西主要是草原;植被破坏严重,植被覆盖率较低。

(5)地表形态:沟壑纵横,独特的黄土塬、黄土墚和黄土峁等地貌类型。

3.独特的地表形态:由于长期的流水侵蚀和搬运,黄土高原呈现出如今[5] 的地表形态。形成了独特的黄土塬、黄土墚和黄土峁等地貌类型。

类型 特征 影响

黄土塬 平坦的黄土高地 地势坦荡,有利于农业生产和交通运输

黄土墚 长条形的黄土高地,墚和峁通常是共生的,形成黄土丘陵 地形支离破碎,不利于农业生产,给人们日常生活带来不便

黄土峁 孤立的黄土丘

4.水土流失的原因

(1)自然原因

①黄土特性:黄土结构疏松,裂隙较多,遇水易崩解。

②气候因素:降水集中于[6] 季,且多暴雨

③地表植被因素:植被覆盖率低,地表裸露。

(2)人为原因:过度开荒种地、过度[7] ,导致生态环境恶化;修路、采矿等活动破坏地表植被。

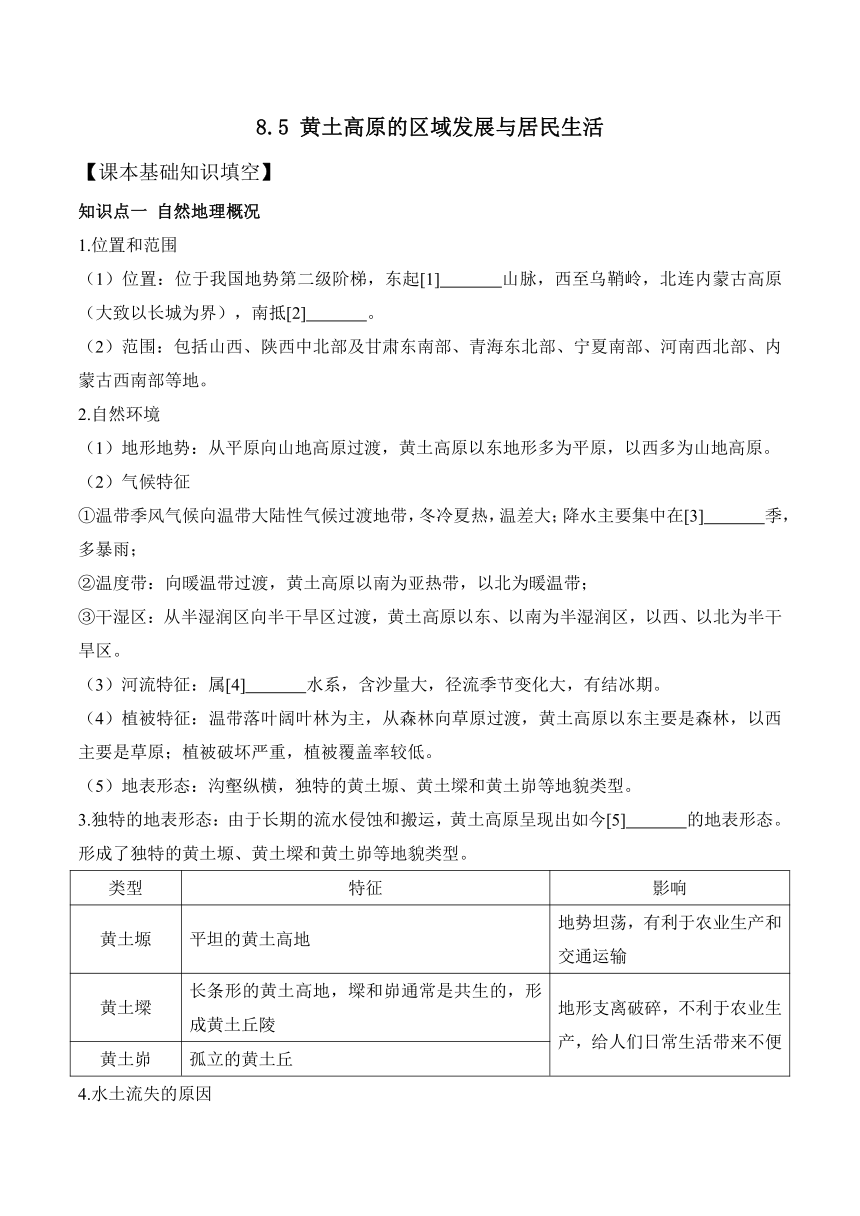

5.水土流失的危害

6.水土流失的治理措施

(1)工程措施:坡耕地改[8] ,打坝淤地——蓄水拦泥,形成淤地,建设农田,发展农业生产,减轻黄河泥沙。

(2)生物措施:退耕还林还草,植树造林、种草——保持水土,发展多种经营。

(3)农业技术措施:科学施肥、选育良种、地膜覆盖、轮作套种——保持水土,提高土壤肥力。

知识点二 传统生活方式的转变

1.传统生活方式与现代生活方式对比

传统 现代

农业 半农半牧 种植杂交玉米、杂交高粱、高产马铃薯等

主食 小麦和杂粮 丰富多样,鱼肉蔬菜四季不断

民居 窑洞 新窑洞或高楼房

交通工具 马车、驴车为主 铁路、公路为主

2.传统文化

(1)住窑洞:黄土具有直立性强的特点,不易崩塌,而且黄土高原气候比较干燥,容易开挖,适宜开凿窑洞作为居所。

(2)包白羊肚头巾:黄土高原年温差大,春秋季多风沙,包白羊肚头巾,夏季[9] ,冬季御寒,春秋季可以防风沙。

(3)唱信天游:黄土高原沟壑纵横,人们传统的联系靠“吆喝”,信天游歌腔高亢而悠长。

3.现代生活方式

(1)人居环境显著改善:长时期的植树造林、种草,黄土高原的山变青了,水变绿了,人居环境显著改善。

(2)生活水平提高

①衣:居民的食物日趋丰富,鱼肉蔬菜四季不断。

②食:住进宽敞明亮的新窑洞或整洁舒适的高楼房。

③住:修建了许多铁路和公路,出行逐渐方便起来。

④行:通过电脑及手机上网,与外界保持密切联系。

知识点三 区域发展与生活质量提升

1.黄土高原的综合治理

(1)宏观措施

①控制人口数量,生态移民。

②压缩农业用地,建设基本农田。

③扩大林草种植面积,建设防护林。

④改善天然草场植被。

⑤搞好矿区的土地复垦。

(2)微观措施

①工程措施——平整土地;[10] 修筑水平梯田;打坝建库,拦泥蓄沙。

②生物措施——营造护田林网;封坡育林、育草。

③农业技术措施——建设林粮间作、果粮间作的生态农业体系,改善灌溉方式,节约用水。

(3)治理成效:生态环境有了显著改善,经济社会发展水平不断提高,人民的生活质量明显提升。

2.区域发展

(1)能源基地:山西[11] 基地、陕北煤炭与油气基地,在全国皆占据突出地位。

(2)城市化发展:条件相对较好、人口密集的区域,实施城市化发展与生态环境保护同步的战略。2009年国务院批准了位于黄土高原南部的关中一天水经济重点开发区,2011年国家把西安咸阳高新区确定为国家级高新区,2012年设立国家级兰州新区。

答案

[1]太行;[2]秦岭;[3]夏;[4]黄河;[5]沟壑纵横;[6]夏;[7]放牧;[8]梯田;[9]防晒;[10]坡耕地;[11]煤炭。

【基础试题练习】

读黄土高原分布图及景观图,完成下面小题。

1.图中的山脉①是( )

A.昆仑山脉 B.秦岭 C.大兴安岭 D.太行山脉

2.“种一茬庄稼脱一层皮,下一场暴雨刮一层泥”,这是对曾经黄土高原的形象描述,分析造成这种现象的自然原因有( )

①黄土土质疏松

②夏季多暴雨

③地表裸露,缺乏植被保护

④过度采矿、修路

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.当地居民多戴白羊肚头巾,与其有关的自然环境是( )

A.冬季寒冷、风沙大 B.夏季多雨、气温低

C.地形类型复杂多样 D.河流多而且水量大

鱼鳞坑是指在坡面上沿等高线自上而下挖的半月形坑,呈“品”字形排列,形如鱼鳞。下图为鱼鳞坑的位置及景观图。读图,完成下面小题。

4.图示地区水土流失较为严重,主要原因有( )

①土质疏松

②土壤黏重。

③夏季多暴雨

④植被稀疏

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

5.该地区建设鱼鳞坑的生态效益主要体现在( )

A.增大阻力,减弱风沙 B.加固坡面,防止滑坡

C.扩大间隙,增加光照 D.收集雨水,保持水土

黄土高原是世界上最大的黄土堆积区,地貌千姿百态,地域文化丰富多样,生态环境日益改善。读黄土高原范围示意图,完成下面小题。

6.“风成说”观点认为黄土是风吹来的。下列不能证明“风成说”的是( )

A.黄土以差不多的厚度覆盖在各种地形上

B.自西北向东南颗粒越来越细

C.黄土的矿物成分和下面的基岩成分不同

D.黄土高原地表形成不同地貌景观

7.黄土高原充分利用其优势资源,发展成了国家重要的( )

A.商品粮食基地 B.钢铁工业基地 C.能源基地 D.新兴工业基地

8.我们漫步在黄土高原上,可以感受到的黄土风情有( )

①陕北腰鼓

②信天游

③京剧

④窑洞层叠

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9.下列关于造成黄土高原生态问题的原因,正确的是( )

①夏季降水集中,多暴雨,冲刷严重

②黄土土质疏松

③植被稀少,地面缺少植被保护

④开发历史悠久,过度放牧、不断开荒等人类活动加剧

A.①② B.①②③ C.②③④ D.①②③④

“在漫长的二三百万年间,这片广袤的土地已经被水流剥蚀得沟壑纵横、支离破碎、四分五裂,像老年人的一张粗糙的脸”,这是路遥的《平凡的世界》里对我国黄土高原水土流失的描述。图1为黄土高原及周边图,图2为某地理小组对水土流失原因的探究实验图。读图,完成下面小题。

10.对图1中甲河流的描述,正确的是( )

A.发源于巴颜喀拉山 B.①处形成“地上河”

C.上、中游的分界②是湖口 D.③处有凌汛现象

11.该地理小组同学为了探究水土流失的主要原因,在同等条件下进行了四组实验,读图2,下列探究结论错误的是( )

A.a组:陡坡比缓坡的水土流失严重

B.b组:不同土质对水土流失影响不大

C.c组:降水强度越大,水土流失越严重

D.d组:植被越密,水土流失越轻

12.由探究实验可以推测,下列做法中,不利于水土保持的是( )

A.坡脚建挡土坝、护坡等 B.陡坡地发展种植业

C.植树种草 D.合理放牧

2022年3月18日,黄河内蒙古封冻段全线开通,凌汛洪水安全进入万家塞水库,标志着黄河2021—2022年度凌汛期结束。下图示意“黄河水系略图”。完成下面小题。

13.黄河容易发生凌汛的河段是( )

A.①② B.②③ C.②④ D.①④

14.黄河中游流经的黄土高原,地表千沟万壑、支离破碎,造成这种状况的自然原因是( )

A.土质疏松,夏季降水集中且多暴雨 B.开发历史悠久,长期过垦过牧

C.修路、采矿等人类活动破坏地表 D.黄河流量减少

15.阅读材料,回答下列问题。

材料:黄土高原自实施一系列生态工程以来,主色调实现了由“黄色”向“绿色”的转变。人民生活不断改善,日益富足。图1示意黄土高原位置,图2示意延安农业用地面积变化,图3示意黄土高原传统民居。

(1)黄土高原地处我国半湿润区与_____________区的过渡地带,生态环境脆弱。

(2)受自然因素和人为因素的共同影响,黄土高原出现的主要生态问题是_______,导致地表支离破碎、千沟万壑。

(3)为修复生态,生活在黄土高原的人们摸索出许多成功经验,结合所学知识补全框图。

①_______________;②_______________。

(4)延安是黄土高原水土保持综合治理的成功典范。据图2分析,延安通过采取________的措施,生态环境得到明显改善。

(5)以杨家岭革命旧址(图3所示)为代表的黄土高原传统民居——__________承载着革命精神的宝贵记忆,助推了延安旅游经济的发展。

16.黄土高原地区在历史的不同阶段常常呈现出截然不同的特征。下图为黄土高原范围图。阅读图文材料,回答下列问题。

【历史看黄土高原】

春秋战国时期,黄土高原的森林覆盖率高达53%(2023年河南省森林覆盖率为25.47%);《诗经》中描写的“呦呦鹿鸣,食野之苹”就是黄土高原的自然风光;秦代修筑长城,屯田开荒,森林覆盖率降至42%;唐宋时期大兴土木、营建宫室;森林覆盖率降至32%;明代发动军民屯垦,黄土高原北部出现“四望黄沙,不产五谷”的景象;清代推行奖励垦荒制度,森林覆盖率降到历史极值4%。

北魏郦道元撰写的《水经注》中黄河为“河”,《汉书》里开始出现“黄河”之名。

(1)简述黄河由《水经注》中的“河”变成《汉书》中的“黄河”的原因。

(2)任选一条历史上导致黄土高原森林覆盖率降低的事件,以此为戒为今天黄土高原高质量发展提供一条建议。

【今天谈黄土高原】

黄土高原在河南省也有分布,窑洞是黄土高原地区典型的建筑。河南巩义市的康百万庄园保留了黄土高原民居,有73孔窑洞。下图为巩义气温曲线和降水柱状图和某村落窑洞景观图。

(3)说出黄土高原在河南省的位置。

(4)结合图文资料,说明窑洞与当地自然环境的关系。

【黄土高原的启示】

(5)驻马店市有很多历史文化深厚的旅游资源,请为你的同学推荐一个在驻马店市具有深厚历史文化特点的旅游景点,并写一句推荐语。

答案以及解析

1.答案:B

解析:读图联系已学可知,黄土高原东起太行山脉,西至乌鞘岭,北连内蒙古高原,南抵秦岭,故图中①是秦岭,B正确。故选B。

2.答案:A

解析:联系已学可知,黄土高原土质疏松、夏季暴雨集中,地表裸露,缺乏植被保护,是造成黄土高原水土流失严重的自然原因,①②③正确;度采矿、修路,属于人为因素,④错误。综上,A正确。故选A。

3.答案:A

解析:联系已学可知,黄土高原是温带季风气候向温带大陆性气候过渡地带,气候干燥、降水少,冬季寒冷多风沙天气,白羊肚头巾具有抵御风沙、防尘擦汗、夏天防晒、冬天御寒等作用,A正确;黄土高原夏季高温多雨,B错误;戴白羊肚头巾与地形复杂和河流多少无关,CD错误。故选A。

4.答案:C

解析:本题考查黄土高原水土流失的原因。图示地区主要位于黄土高原,该地区植被稀疏,地表裸露,夏季多暴雨,且黄土土质疏松,易被流水侵蚀,再加上人类不合理利用土地,导致黄土高原水土流失严重,①③④正确,②错误。综上,C正确。故选C。

5.答案:D

解析:本题考查黄土高原建设鱼鳞坑的生态效益。在降雨时,鱼鳞坑可以收集雨水,拦截坡面径流;人们在鱼鳞坑中也可以种植绿色植被,以此起到涵养水源,保持水土的作用,D正确。故选D。

6.答案:D

解析:“风成说”观点认为黄土是风吹来的。黄土以差不多的厚度覆盖在各种地形上,自西北向东南颗粒越来越细,黄土的矿物成分和下面的基岩成分不同等都可以证明风成说的观点。黄土高原地表形成不同地貌景观主要是流水侵蚀和搬运形成,D正确。故选D。

7.答案:C

解析:读图可知,该区域煤炭资源丰富,黄土高原充分利用其优势资源,发展成了国家重要的能源基地,C正确。故选C。

8.答案:B

解析:我们漫步在黄土高原上,可以感受到的黄土风情有陕北腰鼓、信天游、窑洞层叠等,京剧属于北京特色,①②④正确。故选B。

9.答案:D

解析:黄土高原水土流失的原因包括自然原因和人为原因两方面,从自然原因看,黄河中游流经黄土高原,支流较多,加之黄土土质疏松、易溶于水,地表裸露,缺乏植被保护,夏季降水多,多暴雨,大量泥沙随雨水一起汇入黄河,使黄河成为世界上含沙量最大的河流;从人为原因看,黄土高原开发历史悠久,过度放牧、不断开荒修路采矿等人类活动,加剧了地表植被的破坏,使得水土流失加剧。根据以上分析可知,①②③④都是黄土高原水土流失的成因,D正确。故选D。

10.答案:A

解析:黄河发源于巴颜喀拉山,自西向东注入渤海;由于中游水土流失严重,河水挟带大量泥沙在下游慢慢沉积起来,下游形成了“地上河”,而①处位于河流上游;上、中游的分界②是河口;河水是从较低纬度流向较高纬度的,由于较高纬度河段秋冬季节封冻早,冬春季节解冻迟,容易形成凌汛现象。下游冰坝阻塞低纬度的河道来水,导致河水泛滥、河堤决口。黄河有凌汛现象的河段是上游和下游,③处在中游,A正确。故选A。

11.答案:B

解析:观察实验可以得出的结论是:地面坡度越大,水土流失越严重;植被覆盖越少,水土流失越严重;降水强度越大,水土流失越严重;土壤越松散,水土流失越严重,B正确。故选B。

12.答案:B

解析:黄土高原土质疏松,植被稀少,在夏季暴雨的冲刷下,水土流失严重。治理黄土高原最好的办法是植树种草,此外坡脚建挡土坝、护坡,陡坡退耕还林还草,缓坡修筑梯田都是不错的选择,但陡坡地发展种植业容易造成水土流失加剧,破坏生态环境,B正确。故选B。

13.答案:C

解析:结合所学知识,凌汛出现的条件有三个:①河流有一定的结冰期;②河流的流向从低纬度流向高纬度;③发生的时间是结冰和融冰期。黄河自西向东流入渤海,图中②④河段河水是从较低纬度流向较高纬度的,易形成凌汛,C正确。故选C。

14.答案:A

解析:结合所学知识,黄土高原土质疏松,植被稀少,在夏季暴雨的冲刷下,水土流失严重,形成了千沟万壑、支离破碎的地貌,A正确,D错误;BC项不属于自然原因,与题目要求不符,BC错误。故选A。

15.答案:(1)半干旱

(2)水土流失

(3)打坝淤地;植树种草

(4)退耕还林还草

(5)窑洞

解析:(1)读图,依据图例和注记可知,黄土高原地处我国半湿润区与半干旱区的过渡地带,生态环境脆弱。

(2)联系已学可知,黄土高原深处内陆,气候干旱,降水较少,植被稀疏,自然灾害频繁,黄土高原出现的主要生态问题是水土流失严重,导致地表支离破碎、千沟万壑。

(3)读图联系已学可知,修复生态,生活在黄土高原的人们摸索出许多成功经验,如工程措施:①打坝淤地拦截泥沙、修筑梯田等,种植小麦、谷子等,发展种植业;生物措施:②植树种草等,发展林业、种植业等,人与自然和谐共处;合理安排生产活动,陡坡退耕还林还草等,达到水土保持的综合治理。

(4)读图2可知,延安是黄土高原水土保持综合治理的成功典范。据图2分析,延安退耕还林还草,耕地面积减小,草地和林地面积增加,生态环境得到明显改善。

(5)读图3可知,窑洞是黄土高原特有的传统民居。黄土具有直立性,不易崩塌,而且比较干燥,容易开挖,适宜开凿窑洞,作为居所。

16.答案:(1)历史上黄土高原地区由于植被破坏,水土流失严重,导致黄河泥沙含量增加,河水流经黄土高原时携带大量泥沙,使得河水变黄,因此被称为“黄河”。

(2)事件:秦代修筑长城,屯田开荒,导致森林覆盖率下降。建议:加强生态保护,限制过度开垦和破坏植被的行为,实施退耕还林还草政策,恢复生态环境。

(3)黄土高原在河南省的位置主要分布在西部和北部。

(4)窑洞是黄土高原地区典型的建筑,利用黄土直立性好的特点挖掘而成;当地气候干燥,冬冷夏热,窑洞具有冬暖夏凉的特点,适应了当地的自然环境。

(5)推荐景点:驻马店市嵖岈山。推荐语:嵖岈山是《西游记》的创作地,山势险峻,景色秀美,具有深厚的历史文化底蕴。

解析:(1)由河变成黄河,说明河流的含沙量大,这说明植被遭到严重破坏,历史上乱砍滥伐,使植被不断减少,水土保持作用减弱,导致水土流失加剧,河水流经黄土高原时携带大量泥沙,河水含沙量增大,使得河水变黄,从而变成黄河。

(2)事件:秦代修筑长城,根据材料“秦代修筑长城,屯田开荒,森林覆盖率降至42%”可知,这属于过度开垦导致的植被退化,建议:加强生态保护,限制过度开垦和破坏植被的行为,加强植被覆盖率,实施退耕还林还草政策,增加植被覆盖率,恢复生态环境。

(3)根据所学知识以及图示信息可知,黄土高原在河南省的位置主要分布在西部和北部,即黄土高原在河南省的西北部。

(4)窑洞是黄土地貌典型建筑,窑洞与当地自然环境关系是当地黄土广布,土层深厚,黄土直立性强,不易崩塌,便于开挖窑洞;当地夏季炎热,冬季寒冷,气候较干燥,窑洞具有冬暖夏凉的优点。

(5)推荐景点:驻马店市嵖岈山。嵖岈山位于河南省驻马店市遂平县,南距驻马店市区40千米,占地面积148平方千米。嵖岈山不仅是《西游记》作者吴承恩隐居著述的灵感来源,也是98版西游记外景主要取景地。推荐语是:是《西游记》的创作地,山势险峻,景色秀美,具有深厚的历史文化底蕴。

【课本基础知识填空】

知识点一 自然地理概况

1.位置和范围

(1)位置:位于我国地势第二级阶梯,东起[1] 山脉,西至乌鞘岭,北连内蒙古高原(大致以长城为界),南抵[2] 。

(2)范围:包括山西、陕西中北部及甘肃东南部、青海东北部、宁夏南部、河南西北部、内蒙古西南部等地。

2.自然环境

(1)地形地势:从平原向山地高原过渡,黄土高原以东地形多为平原,以西多为山地高原。

(2)气候特征

①温带季风气候向温带大陆性气候过渡地带,冬冷夏热,温差大;降水主要集中在[3] 季,多暴雨;

②温度带:向暖温带过渡,黄土高原以南为亚热带,以北为暖温带;

③干湿区:从半湿润区向半干旱区过渡,黄土高原以东、以南为半湿润区,以西、以北为半干旱区。

(3)河流特征:属[4] 水系,含沙量大,径流季节变化大,有结冰期。

(4)植被特征:温带落叶阔叶林为主,从森林向草原过渡,黄土高原以东主要是森林,以西主要是草原;植被破坏严重,植被覆盖率较低。

(5)地表形态:沟壑纵横,独特的黄土塬、黄土墚和黄土峁等地貌类型。

3.独特的地表形态:由于长期的流水侵蚀和搬运,黄土高原呈现出如今[5] 的地表形态。形成了独特的黄土塬、黄土墚和黄土峁等地貌类型。

类型 特征 影响

黄土塬 平坦的黄土高地 地势坦荡,有利于农业生产和交通运输

黄土墚 长条形的黄土高地,墚和峁通常是共生的,形成黄土丘陵 地形支离破碎,不利于农业生产,给人们日常生活带来不便

黄土峁 孤立的黄土丘

4.水土流失的原因

(1)自然原因

①黄土特性:黄土结构疏松,裂隙较多,遇水易崩解。

②气候因素:降水集中于[6] 季,且多暴雨

③地表植被因素:植被覆盖率低,地表裸露。

(2)人为原因:过度开荒种地、过度[7] ,导致生态环境恶化;修路、采矿等活动破坏地表植被。

5.水土流失的危害

6.水土流失的治理措施

(1)工程措施:坡耕地改[8] ,打坝淤地——蓄水拦泥,形成淤地,建设农田,发展农业生产,减轻黄河泥沙。

(2)生物措施:退耕还林还草,植树造林、种草——保持水土,发展多种经营。

(3)农业技术措施:科学施肥、选育良种、地膜覆盖、轮作套种——保持水土,提高土壤肥力。

知识点二 传统生活方式的转变

1.传统生活方式与现代生活方式对比

传统 现代

农业 半农半牧 种植杂交玉米、杂交高粱、高产马铃薯等

主食 小麦和杂粮 丰富多样,鱼肉蔬菜四季不断

民居 窑洞 新窑洞或高楼房

交通工具 马车、驴车为主 铁路、公路为主

2.传统文化

(1)住窑洞:黄土具有直立性强的特点,不易崩塌,而且黄土高原气候比较干燥,容易开挖,适宜开凿窑洞作为居所。

(2)包白羊肚头巾:黄土高原年温差大,春秋季多风沙,包白羊肚头巾,夏季[9] ,冬季御寒,春秋季可以防风沙。

(3)唱信天游:黄土高原沟壑纵横,人们传统的联系靠“吆喝”,信天游歌腔高亢而悠长。

3.现代生活方式

(1)人居环境显著改善:长时期的植树造林、种草,黄土高原的山变青了,水变绿了,人居环境显著改善。

(2)生活水平提高

①衣:居民的食物日趋丰富,鱼肉蔬菜四季不断。

②食:住进宽敞明亮的新窑洞或整洁舒适的高楼房。

③住:修建了许多铁路和公路,出行逐渐方便起来。

④行:通过电脑及手机上网,与外界保持密切联系。

知识点三 区域发展与生活质量提升

1.黄土高原的综合治理

(1)宏观措施

①控制人口数量,生态移民。

②压缩农业用地,建设基本农田。

③扩大林草种植面积,建设防护林。

④改善天然草场植被。

⑤搞好矿区的土地复垦。

(2)微观措施

①工程措施——平整土地;[10] 修筑水平梯田;打坝建库,拦泥蓄沙。

②生物措施——营造护田林网;封坡育林、育草。

③农业技术措施——建设林粮间作、果粮间作的生态农业体系,改善灌溉方式,节约用水。

(3)治理成效:生态环境有了显著改善,经济社会发展水平不断提高,人民的生活质量明显提升。

2.区域发展

(1)能源基地:山西[11] 基地、陕北煤炭与油气基地,在全国皆占据突出地位。

(2)城市化发展:条件相对较好、人口密集的区域,实施城市化发展与生态环境保护同步的战略。2009年国务院批准了位于黄土高原南部的关中一天水经济重点开发区,2011年国家把西安咸阳高新区确定为国家级高新区,2012年设立国家级兰州新区。

答案

[1]太行;[2]秦岭;[3]夏;[4]黄河;[5]沟壑纵横;[6]夏;[7]放牧;[8]梯田;[9]防晒;[10]坡耕地;[11]煤炭。

【基础试题练习】

读黄土高原分布图及景观图,完成下面小题。

1.图中的山脉①是( )

A.昆仑山脉 B.秦岭 C.大兴安岭 D.太行山脉

2.“种一茬庄稼脱一层皮,下一场暴雨刮一层泥”,这是对曾经黄土高原的形象描述,分析造成这种现象的自然原因有( )

①黄土土质疏松

②夏季多暴雨

③地表裸露,缺乏植被保护

④过度采矿、修路

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.当地居民多戴白羊肚头巾,与其有关的自然环境是( )

A.冬季寒冷、风沙大 B.夏季多雨、气温低

C.地形类型复杂多样 D.河流多而且水量大

鱼鳞坑是指在坡面上沿等高线自上而下挖的半月形坑,呈“品”字形排列,形如鱼鳞。下图为鱼鳞坑的位置及景观图。读图,完成下面小题。

4.图示地区水土流失较为严重,主要原因有( )

①土质疏松

②土壤黏重。

③夏季多暴雨

④植被稀疏

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

5.该地区建设鱼鳞坑的生态效益主要体现在( )

A.增大阻力,减弱风沙 B.加固坡面,防止滑坡

C.扩大间隙,增加光照 D.收集雨水,保持水土

黄土高原是世界上最大的黄土堆积区,地貌千姿百态,地域文化丰富多样,生态环境日益改善。读黄土高原范围示意图,完成下面小题。

6.“风成说”观点认为黄土是风吹来的。下列不能证明“风成说”的是( )

A.黄土以差不多的厚度覆盖在各种地形上

B.自西北向东南颗粒越来越细

C.黄土的矿物成分和下面的基岩成分不同

D.黄土高原地表形成不同地貌景观

7.黄土高原充分利用其优势资源,发展成了国家重要的( )

A.商品粮食基地 B.钢铁工业基地 C.能源基地 D.新兴工业基地

8.我们漫步在黄土高原上,可以感受到的黄土风情有( )

①陕北腰鼓

②信天游

③京剧

④窑洞层叠

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9.下列关于造成黄土高原生态问题的原因,正确的是( )

①夏季降水集中,多暴雨,冲刷严重

②黄土土质疏松

③植被稀少,地面缺少植被保护

④开发历史悠久,过度放牧、不断开荒等人类活动加剧

A.①② B.①②③ C.②③④ D.①②③④

“在漫长的二三百万年间,这片广袤的土地已经被水流剥蚀得沟壑纵横、支离破碎、四分五裂,像老年人的一张粗糙的脸”,这是路遥的《平凡的世界》里对我国黄土高原水土流失的描述。图1为黄土高原及周边图,图2为某地理小组对水土流失原因的探究实验图。读图,完成下面小题。

10.对图1中甲河流的描述,正确的是( )

A.发源于巴颜喀拉山 B.①处形成“地上河”

C.上、中游的分界②是湖口 D.③处有凌汛现象

11.该地理小组同学为了探究水土流失的主要原因,在同等条件下进行了四组实验,读图2,下列探究结论错误的是( )

A.a组:陡坡比缓坡的水土流失严重

B.b组:不同土质对水土流失影响不大

C.c组:降水强度越大,水土流失越严重

D.d组:植被越密,水土流失越轻

12.由探究实验可以推测,下列做法中,不利于水土保持的是( )

A.坡脚建挡土坝、护坡等 B.陡坡地发展种植业

C.植树种草 D.合理放牧

2022年3月18日,黄河内蒙古封冻段全线开通,凌汛洪水安全进入万家塞水库,标志着黄河2021—2022年度凌汛期结束。下图示意“黄河水系略图”。完成下面小题。

13.黄河容易发生凌汛的河段是( )

A.①② B.②③ C.②④ D.①④

14.黄河中游流经的黄土高原,地表千沟万壑、支离破碎,造成这种状况的自然原因是( )

A.土质疏松,夏季降水集中且多暴雨 B.开发历史悠久,长期过垦过牧

C.修路、采矿等人类活动破坏地表 D.黄河流量减少

15.阅读材料,回答下列问题。

材料:黄土高原自实施一系列生态工程以来,主色调实现了由“黄色”向“绿色”的转变。人民生活不断改善,日益富足。图1示意黄土高原位置,图2示意延安农业用地面积变化,图3示意黄土高原传统民居。

(1)黄土高原地处我国半湿润区与_____________区的过渡地带,生态环境脆弱。

(2)受自然因素和人为因素的共同影响,黄土高原出现的主要生态问题是_______,导致地表支离破碎、千沟万壑。

(3)为修复生态,生活在黄土高原的人们摸索出许多成功经验,结合所学知识补全框图。

①_______________;②_______________。

(4)延安是黄土高原水土保持综合治理的成功典范。据图2分析,延安通过采取________的措施,生态环境得到明显改善。

(5)以杨家岭革命旧址(图3所示)为代表的黄土高原传统民居——__________承载着革命精神的宝贵记忆,助推了延安旅游经济的发展。

16.黄土高原地区在历史的不同阶段常常呈现出截然不同的特征。下图为黄土高原范围图。阅读图文材料,回答下列问题。

【历史看黄土高原】

春秋战国时期,黄土高原的森林覆盖率高达53%(2023年河南省森林覆盖率为25.47%);《诗经》中描写的“呦呦鹿鸣,食野之苹”就是黄土高原的自然风光;秦代修筑长城,屯田开荒,森林覆盖率降至42%;唐宋时期大兴土木、营建宫室;森林覆盖率降至32%;明代发动军民屯垦,黄土高原北部出现“四望黄沙,不产五谷”的景象;清代推行奖励垦荒制度,森林覆盖率降到历史极值4%。

北魏郦道元撰写的《水经注》中黄河为“河”,《汉书》里开始出现“黄河”之名。

(1)简述黄河由《水经注》中的“河”变成《汉书》中的“黄河”的原因。

(2)任选一条历史上导致黄土高原森林覆盖率降低的事件,以此为戒为今天黄土高原高质量发展提供一条建议。

【今天谈黄土高原】

黄土高原在河南省也有分布,窑洞是黄土高原地区典型的建筑。河南巩义市的康百万庄园保留了黄土高原民居,有73孔窑洞。下图为巩义气温曲线和降水柱状图和某村落窑洞景观图。

(3)说出黄土高原在河南省的位置。

(4)结合图文资料,说明窑洞与当地自然环境的关系。

【黄土高原的启示】

(5)驻马店市有很多历史文化深厚的旅游资源,请为你的同学推荐一个在驻马店市具有深厚历史文化特点的旅游景点,并写一句推荐语。

答案以及解析

1.答案:B

解析:读图联系已学可知,黄土高原东起太行山脉,西至乌鞘岭,北连内蒙古高原,南抵秦岭,故图中①是秦岭,B正确。故选B。

2.答案:A

解析:联系已学可知,黄土高原土质疏松、夏季暴雨集中,地表裸露,缺乏植被保护,是造成黄土高原水土流失严重的自然原因,①②③正确;度采矿、修路,属于人为因素,④错误。综上,A正确。故选A。

3.答案:A

解析:联系已学可知,黄土高原是温带季风气候向温带大陆性气候过渡地带,气候干燥、降水少,冬季寒冷多风沙天气,白羊肚头巾具有抵御风沙、防尘擦汗、夏天防晒、冬天御寒等作用,A正确;黄土高原夏季高温多雨,B错误;戴白羊肚头巾与地形复杂和河流多少无关,CD错误。故选A。

4.答案:C

解析:本题考查黄土高原水土流失的原因。图示地区主要位于黄土高原,该地区植被稀疏,地表裸露,夏季多暴雨,且黄土土质疏松,易被流水侵蚀,再加上人类不合理利用土地,导致黄土高原水土流失严重,①③④正确,②错误。综上,C正确。故选C。

5.答案:D

解析:本题考查黄土高原建设鱼鳞坑的生态效益。在降雨时,鱼鳞坑可以收集雨水,拦截坡面径流;人们在鱼鳞坑中也可以种植绿色植被,以此起到涵养水源,保持水土的作用,D正确。故选D。

6.答案:D

解析:“风成说”观点认为黄土是风吹来的。黄土以差不多的厚度覆盖在各种地形上,自西北向东南颗粒越来越细,黄土的矿物成分和下面的基岩成分不同等都可以证明风成说的观点。黄土高原地表形成不同地貌景观主要是流水侵蚀和搬运形成,D正确。故选D。

7.答案:C

解析:读图可知,该区域煤炭资源丰富,黄土高原充分利用其优势资源,发展成了国家重要的能源基地,C正确。故选C。

8.答案:B

解析:我们漫步在黄土高原上,可以感受到的黄土风情有陕北腰鼓、信天游、窑洞层叠等,京剧属于北京特色,①②④正确。故选B。

9.答案:D

解析:黄土高原水土流失的原因包括自然原因和人为原因两方面,从自然原因看,黄河中游流经黄土高原,支流较多,加之黄土土质疏松、易溶于水,地表裸露,缺乏植被保护,夏季降水多,多暴雨,大量泥沙随雨水一起汇入黄河,使黄河成为世界上含沙量最大的河流;从人为原因看,黄土高原开发历史悠久,过度放牧、不断开荒修路采矿等人类活动,加剧了地表植被的破坏,使得水土流失加剧。根据以上分析可知,①②③④都是黄土高原水土流失的成因,D正确。故选D。

10.答案:A

解析:黄河发源于巴颜喀拉山,自西向东注入渤海;由于中游水土流失严重,河水挟带大量泥沙在下游慢慢沉积起来,下游形成了“地上河”,而①处位于河流上游;上、中游的分界②是河口;河水是从较低纬度流向较高纬度的,由于较高纬度河段秋冬季节封冻早,冬春季节解冻迟,容易形成凌汛现象。下游冰坝阻塞低纬度的河道来水,导致河水泛滥、河堤决口。黄河有凌汛现象的河段是上游和下游,③处在中游,A正确。故选A。

11.答案:B

解析:观察实验可以得出的结论是:地面坡度越大,水土流失越严重;植被覆盖越少,水土流失越严重;降水强度越大,水土流失越严重;土壤越松散,水土流失越严重,B正确。故选B。

12.答案:B

解析:黄土高原土质疏松,植被稀少,在夏季暴雨的冲刷下,水土流失严重。治理黄土高原最好的办法是植树种草,此外坡脚建挡土坝、护坡,陡坡退耕还林还草,缓坡修筑梯田都是不错的选择,但陡坡地发展种植业容易造成水土流失加剧,破坏生态环境,B正确。故选B。

13.答案:C

解析:结合所学知识,凌汛出现的条件有三个:①河流有一定的结冰期;②河流的流向从低纬度流向高纬度;③发生的时间是结冰和融冰期。黄河自西向东流入渤海,图中②④河段河水是从较低纬度流向较高纬度的,易形成凌汛,C正确。故选C。

14.答案:A

解析:结合所学知识,黄土高原土质疏松,植被稀少,在夏季暴雨的冲刷下,水土流失严重,形成了千沟万壑、支离破碎的地貌,A正确,D错误;BC项不属于自然原因,与题目要求不符,BC错误。故选A。

15.答案:(1)半干旱

(2)水土流失

(3)打坝淤地;植树种草

(4)退耕还林还草

(5)窑洞

解析:(1)读图,依据图例和注记可知,黄土高原地处我国半湿润区与半干旱区的过渡地带,生态环境脆弱。

(2)联系已学可知,黄土高原深处内陆,气候干旱,降水较少,植被稀疏,自然灾害频繁,黄土高原出现的主要生态问题是水土流失严重,导致地表支离破碎、千沟万壑。

(3)读图联系已学可知,修复生态,生活在黄土高原的人们摸索出许多成功经验,如工程措施:①打坝淤地拦截泥沙、修筑梯田等,种植小麦、谷子等,发展种植业;生物措施:②植树种草等,发展林业、种植业等,人与自然和谐共处;合理安排生产活动,陡坡退耕还林还草等,达到水土保持的综合治理。

(4)读图2可知,延安是黄土高原水土保持综合治理的成功典范。据图2分析,延安退耕还林还草,耕地面积减小,草地和林地面积增加,生态环境得到明显改善。

(5)读图3可知,窑洞是黄土高原特有的传统民居。黄土具有直立性,不易崩塌,而且比较干燥,容易开挖,适宜开凿窑洞,作为居所。

16.答案:(1)历史上黄土高原地区由于植被破坏,水土流失严重,导致黄河泥沙含量增加,河水流经黄土高原时携带大量泥沙,使得河水变黄,因此被称为“黄河”。

(2)事件:秦代修筑长城,屯田开荒,导致森林覆盖率下降。建议:加强生态保护,限制过度开垦和破坏植被的行为,实施退耕还林还草政策,恢复生态环境。

(3)黄土高原在河南省的位置主要分布在西部和北部。

(4)窑洞是黄土高原地区典型的建筑,利用黄土直立性好的特点挖掘而成;当地气候干燥,冬冷夏热,窑洞具有冬暖夏凉的特点,适应了当地的自然环境。

(5)推荐景点:驻马店市嵖岈山。推荐语:嵖岈山是《西游记》的创作地,山势险峻,景色秀美,具有深厚的历史文化底蕴。

解析:(1)由河变成黄河,说明河流的含沙量大,这说明植被遭到严重破坏,历史上乱砍滥伐,使植被不断减少,水土保持作用减弱,导致水土流失加剧,河水流经黄土高原时携带大量泥沙,河水含沙量增大,使得河水变黄,从而变成黄河。

(2)事件:秦代修筑长城,根据材料“秦代修筑长城,屯田开荒,森林覆盖率降至42%”可知,这属于过度开垦导致的植被退化,建议:加强生态保护,限制过度开垦和破坏植被的行为,加强植被覆盖率,实施退耕还林还草政策,增加植被覆盖率,恢复生态环境。

(3)根据所学知识以及图示信息可知,黄土高原在河南省的位置主要分布在西部和北部,即黄土高原在河南省的西北部。

(4)窑洞是黄土地貌典型建筑,窑洞与当地自然环境关系是当地黄土广布,土层深厚,黄土直立性强,不易崩塌,便于开挖窑洞;当地夏季炎热,冬季寒冷,气候较干燥,窑洞具有冬暖夏凉的优点。

(5)推荐景点:驻马店市嵖岈山。嵖岈山位于河南省驻马店市遂平县,南距驻马店市区40千米,占地面积148平方千米。嵖岈山不仅是《西游记》作者吴承恩隐居著述的灵感来源,也是98版西游记外景主要取景地。推荐语是:是《西游记》的创作地,山势险峻,景色秀美,具有深厚的历史文化底蕴。

同课章节目录

- 第五章 中国的地域差异

- 第一节 四大地理区域的划分

- 第二节 北方地区和南方地区

- 第三节 西北地区和青藏地区

- 第六章 认识区域:位置和分布

- 第一节 东北地区的地理位置与自然环境

- 第二节 东北地区的人口与城市分布

- 第三节 东北地区的产业分布

- 第七章 认识区域:联系与差异

- 第一节 香港特别行政区的国际枢纽功能

- 第二节 澳门特别行政区的旅游文化特色

- 第三节 珠江三角洲区域的外向型经济

- 第四节 长江三角洲区域的内外联系

- 第五节 长株潭城市群内部的差异与联系

- 第八章 认识区域:环境与发展

- 第一节 北京市的城市特征与建设成就

- 第二节 台湾省的地理环境与经济发展

- 第三节 新疆维吾尔自治区的地理概况与区域开发

- 第四节 贵州省得环境保护与资源利用

- 第五节 黄土高原的区域发展与居民生活

- 第九章 建设永续发展的美丽中国