第五章 第二节 氮及其化合物——高一化学人教版(2019)必修第二册洞悉课后习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第五章 第二节 氮及其化合物——高一化学人教版(2019)必修第二册洞悉课后习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 323.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-16 18:05:26 | ||

图片预览

文档简介

第二节 氮及其化合物—高一化学人教版(2019)必修第二册洞悉课后习题

【教材课后习题】

1.下列关于的叙述错误的是( )

A.既可作氧化剂又可作还原剂

B.在雷雨天,空气中的和可反应生成NO

C.氮的固定是将转化成含氮的化合物

D.1 mol 可与3 mol 完全反应生成2 mol

2.在与水的反应中,( )

A.氮元素的化合价不发生变化 B.只是氧化剂

C.只是还原剂 D.既是氧化剂,又是还原剂

3.只用一种试剂,将4种物质的溶液区分开,这种试剂是( )

A.NaOH溶液 B.溶液 C.溶液 D.溶液

4.根据如图“氨溶于水的喷泉实验”装置图,以下议不正确的是( )

A.该实验证明氨气极易溶于水

B.烧瓶充满氯气,胶头滴管和烧杯中加入浓碱液也可能形成喷泉

C.红色喷泉说明氨水显碱性

D.烧杯中换成其他液体无法形成喷泉

5.工业上可以废铜屑为原料制备硝酸铜,下列4种方法中,适宜采用的是哪一种?请从节约原料和环境保护的角度说明原因。

①

②

③

④

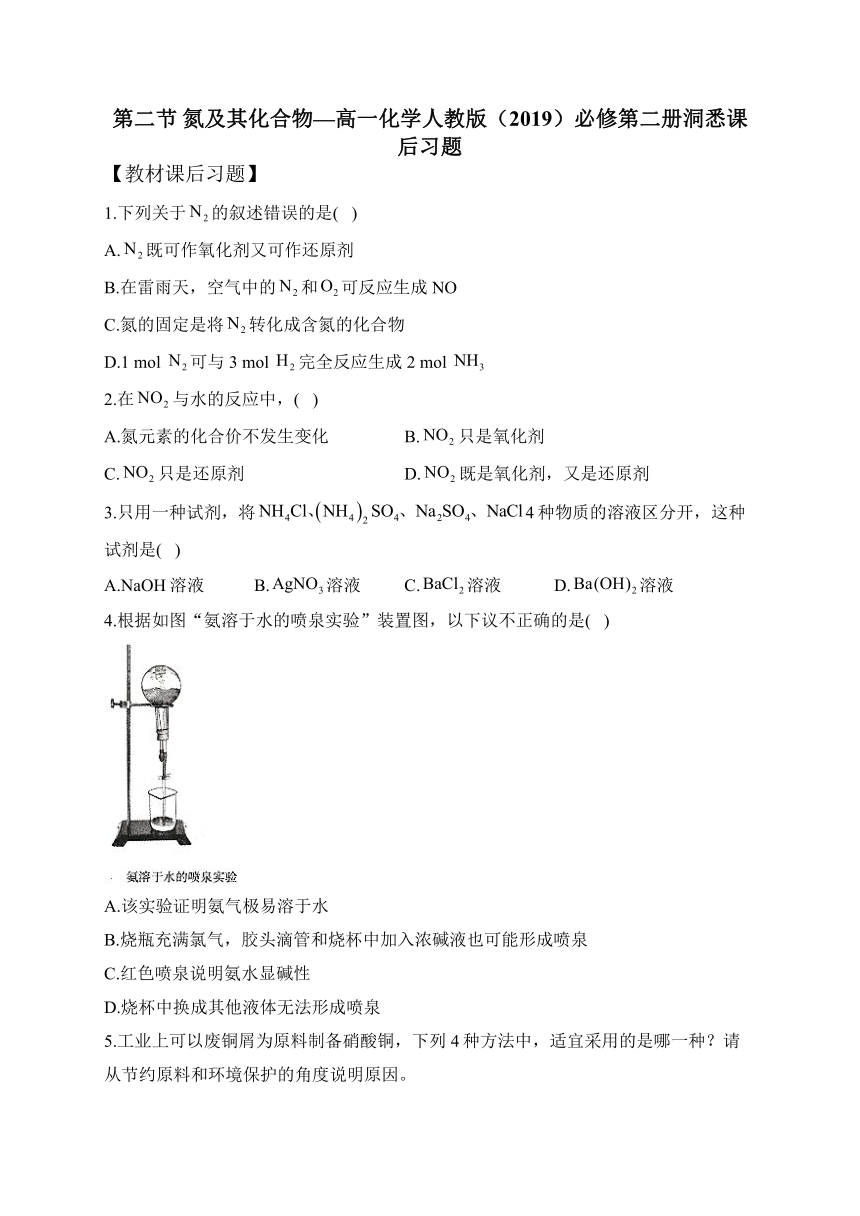

6.利用如图所示装置进行铜与硝酸反应的实验。

(1)硝酸一般盛放在棕色试剂瓶中,请用化学方程式说明其原因:______________。

(2)使用稀硝酸进行实验:反应开始后,铜丝逐渐变细,有气泡产生,

溶液变蓝。

①铜与稀硝酸反应的离子方程式为______________。

②实验中观察到试管中的气体略有红棕色,其原因是______________(用化学方程式表示)。

(3)使用浓硝酸进行实验:反应剧烈进行,铜丝逐渐变细,溶液变绿,

试管上方出现红棕色气体。

①铜与浓硝酸反应的化学方程式为______________。。

②某同学推测反应后溶液呈绿色的原因是在溶液中达到饱和,的饱和溶液呈黄色,硝酸铜溶液呈蓝色,两者混合后呈绿色。他取少量该绿色溶液,向其中加入适量水后溶液变为蓝色,可能的原因是______________(用化学方程式表示)。

7.汽车尾气中含有CO、NO等多种污染物,已成为城市空气的主要污染源。汽油和柴油中基本不含氮元素,那么汽车尾气中的NO是如何产生的?请推测可能的原因,并写出有关反应的化学方程式。

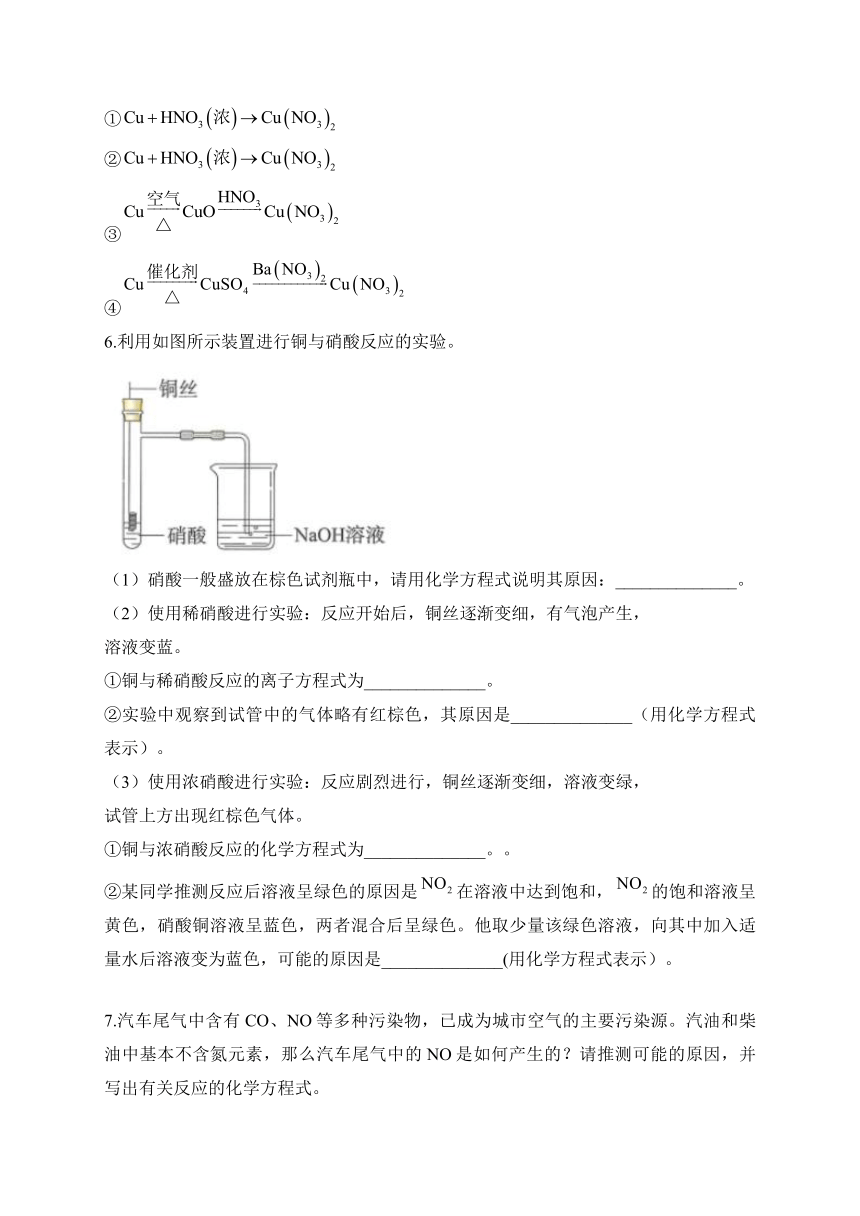

8.根据如图简单描述氮在自然界的循环过程,并思考和讨论以下问题。

(1)氮在自然界中主要以哪些形式存在

(2)人体蛋白质中的氮是从哪里来的?

(3)自然界中有哪些固定氮的途径

(4)人类的哪些活动参与了氮的循环

【定点变式训练】

9.下列反应中,不属于氮的固定的是( )

A.和在一定条件下合成

B.豆科植物把空气中的氮气转化为化合态的氮

C.雷电时,空气中的与反应生成NO

D.由制碳酸氢铵和尿素

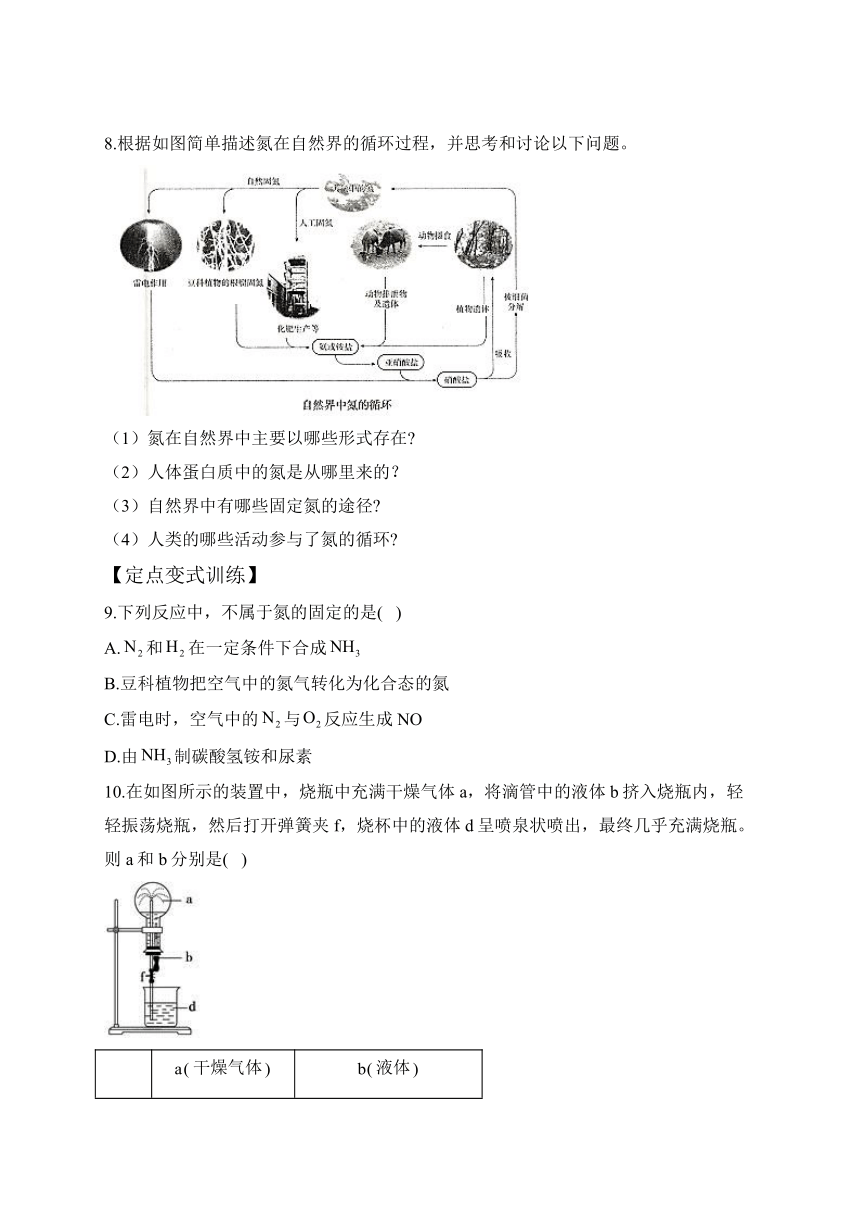

10.在如图所示的装置中,烧瓶中充满干燥气体a,将滴管中的液体b挤入烧瓶内,轻轻振荡烧瓶,然后打开弹簧夹f,烧杯中的液体d呈喷泉状喷出,最终几乎充满烧瓶。则a和b分别是( )

干燥气体 液体

A 水

B 溶液

C 饱和NaCl水溶液

D 1mol/L盐酸

A.A B.B C.C D.D

11.工业上用洗净的废铜屑作原料制备硝酸铜。为节约原料和防止污染,宜采取的方法是( )

A.

B.

C.

D.

12.下列关于硝酸的说法正确的是( )

A.硝酸与金属反应时,主要是+5价的氮得电子

B.浓硝酸与浓盐酸按3:1的体积比混合,所得的混合物叫王水

C.硝酸电离出的能被Zn、Fe等金属还原成

D.常温下,向浓硝酸中投入Fe片,会产生大量的红棕色气体

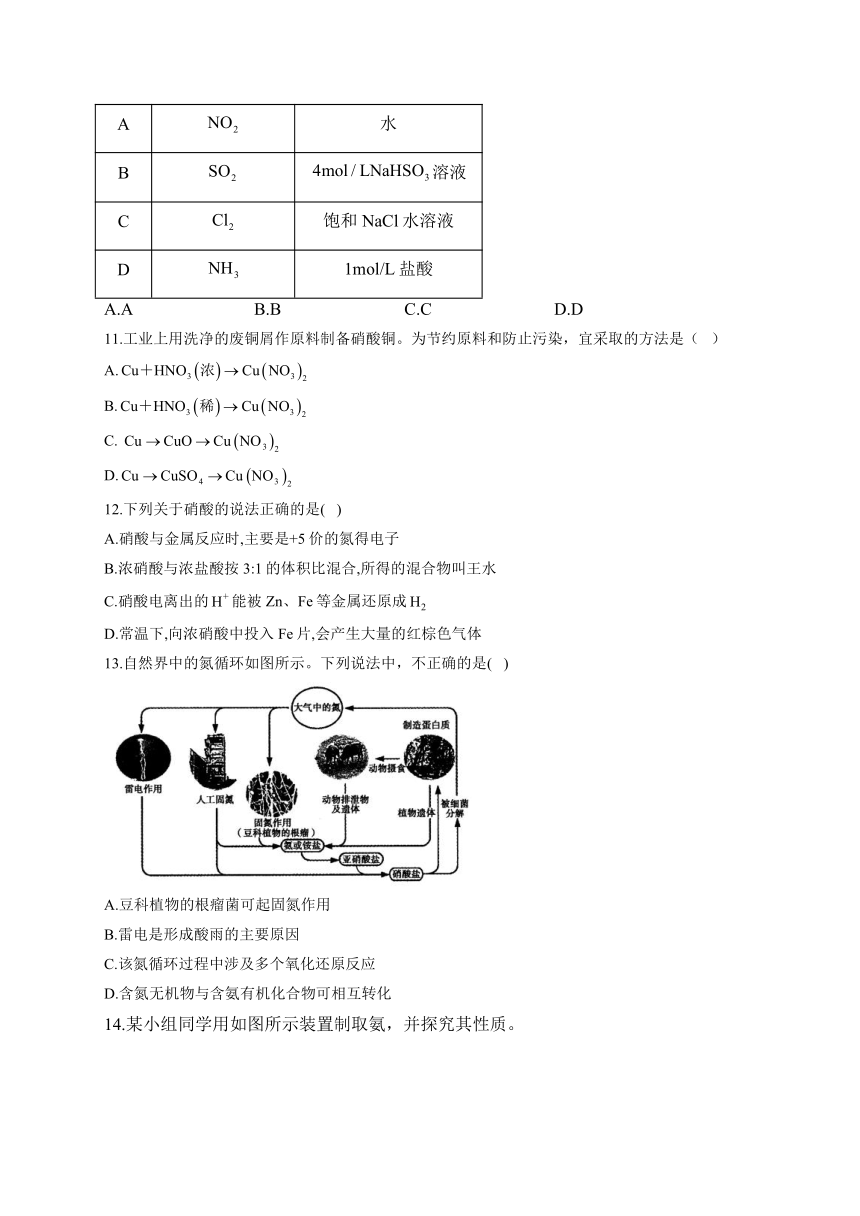

13.自然界中的氮循环如图所示。下列说法中,不正确的是( )

A.豆科植物的根瘤菌可起固氮作用

B.雷电是形成酸雨的主要原因

C.该氮循环过程中涉及多个氧化还原反应

D.含氮无机物与含氨有机化合物可相互转化

14.某小组同学用如图所示装置制取氨,并探究其性质。

(1)试管中发生反应的化学方程式是___________。

(2)请将方框中的收集装置补充完整____。采用这种收集方法的原因是___________。

(3)甲同学设计了如图所示的装置进行尾气处理,乙同学认为该设计不合理,其理由是___________。

(4)将蘸有浓盐酸的棉球放在玻璃片上,用集满NH3的集气瓶扣住棉球,可观察到的现象是___________。

答案以及解析

1.答案:D

解析:与的反应是可逆反应:,故1mol与3mol反应,不能生成2mol。

2.答案:D

解析:,其中,在中是氧化剂,在中是还原剂。

3.答案:D

解析:溶液能与溶液反应生成无色、有刺激性气味的气体;溶液能与溶液反应生成无色、有刺激性气味的气体和白色沉淀;溶液能与溶液反应生成白色沉淀;NaCl溶液与溶液不发生化学反应,二者相混后无新现象发生。

4.答案:D

解析:如烧杯中换成稀盐酸,会形成喷涌更猛的喷泉。

5.答案:第③种。原因是中的空气是廉价原料,不生成污染物。

6.答案:(1)

(2)①

②

(3)①

②

7.答案:空气中的和在高温下反应生成NO:。

8.答案:(1)化合态和游离态。

(2)食品中的肉、蛋、奶等。

(3)空气中的在雷雨天气转化为含氮的化合物;空气中的在豆科植物根瘤菌作用下转化为氨。

(4)如合成氨、给植物施加氮肥、食用含氮食品等。

9.答案:D

解析:A.氮的固定是指从游离态转化成化合态的过程,和在一定条件下合成属于氮的固定,故A不选;B.豆科植物把空气中的氮气转化为化合态的氮,该过程中N从游离态转化成化合态,属于氮的固定,故B不选;C.雷电时,空气中的与反应生成NO,该过程中N从游离态转化成化合态,属于氮的固定,故C不选;D.由制碳酸氢铵和尿素,该过程中没由游离态N参与,不属于氮的固定,故D选;故选D。

10.答案:D

解析:A.二氧化氮与水反应生成硝酸和NO,所以不能充满烧瓶,故A不选;

B.二氧化硫和亚硫酸氢钠不反应,而且在亚硫酸氢钠中的溶解度极小,所以不能呈喷泉状喷出,故B不选;

C.氯气不溶于饱和食盐水,不能形成压强差,不能形成喷泉,故C不选;

D.氨气既能与盐酸反应生成氯化铵,又极易溶于水,导致烧瓶内的压强迅速减小,且反应后无气体剩余,烧杯中的液体b呈喷泉状喷出且最终几乎充满烧瓶,故D选;

故选D。

11.答案:C

解析:利用制取既浪费,又会产生污染气体,A项不符合;利用制取既浪费,又会产生污染气体NO,B项不符合;利用制取能充分利用,且无污染,C项符合;利用,制取,既浪费硫酸又产生污染物二氧化硫,D项不符合。

12.答案:A

解析:A项,是一种强氧化性酸,它的氧化性主要是由+5价的N元素表现出来的;B项,王水中浓盐酸与浓硝酸的体积比是3:1;C项,是强氧化性酸,和金属反应,一般不产生;D项,常温下浓硝酸能使Fe钝化,不会产生大量的红棕色气体。

13.答案:B

解析:豆科植物的根瘤菌可起固氮作用,A项正确;氮、硫的氧化物的排放是形成酸雨的主要原因,B项错误;雷电作用下氮气和氧气反应生成NO,人工固氮中氮气和氢气反应生成氨气,氨或铵盐转化为亚硝酸盐,亚硝酸盐转化为硝酸盐,硝酸盐被细菌分解等都属于氧化还原反应,C项正确;由图可知,含氮无机物与含氮有机化合物可相互转化,D项正确。

14.答案:(1)

(2);的密度比空气小

(3)极易溶于水,会导致倒吸

(4)集气瓶内产生大量白烟

解析:(1)试管中氯化铵和氢氧化钙固体共热,发生反应生成氯化钙、氨气和水,化学方程式是。

(2)由装置示意图可以看出,采用排空气法收集氨气,则收集装置为。采用这种收集方法的原因是的密度比空气小,用向下排空气法收集氨气。

(3)尾气处理不合理,其理由是极易溶于水,会导致倒吸。

(4)浓氨水挥发出氨气、浓盐酸挥发出氯化氢气体,两者相遇得到氯化铵固体,故可观察到的现象是集气瓶内产生大量白烟。

【教材课后习题】

1.下列关于的叙述错误的是( )

A.既可作氧化剂又可作还原剂

B.在雷雨天,空气中的和可反应生成NO

C.氮的固定是将转化成含氮的化合物

D.1 mol 可与3 mol 完全反应生成2 mol

2.在与水的反应中,( )

A.氮元素的化合价不发生变化 B.只是氧化剂

C.只是还原剂 D.既是氧化剂,又是还原剂

3.只用一种试剂,将4种物质的溶液区分开,这种试剂是( )

A.NaOH溶液 B.溶液 C.溶液 D.溶液

4.根据如图“氨溶于水的喷泉实验”装置图,以下议不正确的是( )

A.该实验证明氨气极易溶于水

B.烧瓶充满氯气,胶头滴管和烧杯中加入浓碱液也可能形成喷泉

C.红色喷泉说明氨水显碱性

D.烧杯中换成其他液体无法形成喷泉

5.工业上可以废铜屑为原料制备硝酸铜,下列4种方法中,适宜采用的是哪一种?请从节约原料和环境保护的角度说明原因。

①

②

③

④

6.利用如图所示装置进行铜与硝酸反应的实验。

(1)硝酸一般盛放在棕色试剂瓶中,请用化学方程式说明其原因:______________。

(2)使用稀硝酸进行实验:反应开始后,铜丝逐渐变细,有气泡产生,

溶液变蓝。

①铜与稀硝酸反应的离子方程式为______________。

②实验中观察到试管中的气体略有红棕色,其原因是______________(用化学方程式表示)。

(3)使用浓硝酸进行实验:反应剧烈进行,铜丝逐渐变细,溶液变绿,

试管上方出现红棕色气体。

①铜与浓硝酸反应的化学方程式为______________。。

②某同学推测反应后溶液呈绿色的原因是在溶液中达到饱和,的饱和溶液呈黄色,硝酸铜溶液呈蓝色,两者混合后呈绿色。他取少量该绿色溶液,向其中加入适量水后溶液变为蓝色,可能的原因是______________(用化学方程式表示)。

7.汽车尾气中含有CO、NO等多种污染物,已成为城市空气的主要污染源。汽油和柴油中基本不含氮元素,那么汽车尾气中的NO是如何产生的?请推测可能的原因,并写出有关反应的化学方程式。

8.根据如图简单描述氮在自然界的循环过程,并思考和讨论以下问题。

(1)氮在自然界中主要以哪些形式存在

(2)人体蛋白质中的氮是从哪里来的?

(3)自然界中有哪些固定氮的途径

(4)人类的哪些活动参与了氮的循环

【定点变式训练】

9.下列反应中,不属于氮的固定的是( )

A.和在一定条件下合成

B.豆科植物把空气中的氮气转化为化合态的氮

C.雷电时,空气中的与反应生成NO

D.由制碳酸氢铵和尿素

10.在如图所示的装置中,烧瓶中充满干燥气体a,将滴管中的液体b挤入烧瓶内,轻轻振荡烧瓶,然后打开弹簧夹f,烧杯中的液体d呈喷泉状喷出,最终几乎充满烧瓶。则a和b分别是( )

干燥气体 液体

A 水

B 溶液

C 饱和NaCl水溶液

D 1mol/L盐酸

A.A B.B C.C D.D

11.工业上用洗净的废铜屑作原料制备硝酸铜。为节约原料和防止污染,宜采取的方法是( )

A.

B.

C.

D.

12.下列关于硝酸的说法正确的是( )

A.硝酸与金属反应时,主要是+5价的氮得电子

B.浓硝酸与浓盐酸按3:1的体积比混合,所得的混合物叫王水

C.硝酸电离出的能被Zn、Fe等金属还原成

D.常温下,向浓硝酸中投入Fe片,会产生大量的红棕色气体

13.自然界中的氮循环如图所示。下列说法中,不正确的是( )

A.豆科植物的根瘤菌可起固氮作用

B.雷电是形成酸雨的主要原因

C.该氮循环过程中涉及多个氧化还原反应

D.含氮无机物与含氨有机化合物可相互转化

14.某小组同学用如图所示装置制取氨,并探究其性质。

(1)试管中发生反应的化学方程式是___________。

(2)请将方框中的收集装置补充完整____。采用这种收集方法的原因是___________。

(3)甲同学设计了如图所示的装置进行尾气处理,乙同学认为该设计不合理,其理由是___________。

(4)将蘸有浓盐酸的棉球放在玻璃片上,用集满NH3的集气瓶扣住棉球,可观察到的现象是___________。

答案以及解析

1.答案:D

解析:与的反应是可逆反应:,故1mol与3mol反应,不能生成2mol。

2.答案:D

解析:,其中,在中是氧化剂,在中是还原剂。

3.答案:D

解析:溶液能与溶液反应生成无色、有刺激性气味的气体;溶液能与溶液反应生成无色、有刺激性气味的气体和白色沉淀;溶液能与溶液反应生成白色沉淀;NaCl溶液与溶液不发生化学反应,二者相混后无新现象发生。

4.答案:D

解析:如烧杯中换成稀盐酸,会形成喷涌更猛的喷泉。

5.答案:第③种。原因是中的空气是廉价原料,不生成污染物。

6.答案:(1)

(2)①

②

(3)①

②

7.答案:空气中的和在高温下反应生成NO:。

8.答案:(1)化合态和游离态。

(2)食品中的肉、蛋、奶等。

(3)空气中的在雷雨天气转化为含氮的化合物;空气中的在豆科植物根瘤菌作用下转化为氨。

(4)如合成氨、给植物施加氮肥、食用含氮食品等。

9.答案:D

解析:A.氮的固定是指从游离态转化成化合态的过程,和在一定条件下合成属于氮的固定,故A不选;B.豆科植物把空气中的氮气转化为化合态的氮,该过程中N从游离态转化成化合态,属于氮的固定,故B不选;C.雷电时,空气中的与反应生成NO,该过程中N从游离态转化成化合态,属于氮的固定,故C不选;D.由制碳酸氢铵和尿素,该过程中没由游离态N参与,不属于氮的固定,故D选;故选D。

10.答案:D

解析:A.二氧化氮与水反应生成硝酸和NO,所以不能充满烧瓶,故A不选;

B.二氧化硫和亚硫酸氢钠不反应,而且在亚硫酸氢钠中的溶解度极小,所以不能呈喷泉状喷出,故B不选;

C.氯气不溶于饱和食盐水,不能形成压强差,不能形成喷泉,故C不选;

D.氨气既能与盐酸反应生成氯化铵,又极易溶于水,导致烧瓶内的压强迅速减小,且反应后无气体剩余,烧杯中的液体b呈喷泉状喷出且最终几乎充满烧瓶,故D选;

故选D。

11.答案:C

解析:利用制取既浪费,又会产生污染气体,A项不符合;利用制取既浪费,又会产生污染气体NO,B项不符合;利用制取能充分利用,且无污染,C项符合;利用,制取,既浪费硫酸又产生污染物二氧化硫,D项不符合。

12.答案:A

解析:A项,是一种强氧化性酸,它的氧化性主要是由+5价的N元素表现出来的;B项,王水中浓盐酸与浓硝酸的体积比是3:1;C项,是强氧化性酸,和金属反应,一般不产生;D项,常温下浓硝酸能使Fe钝化,不会产生大量的红棕色气体。

13.答案:B

解析:豆科植物的根瘤菌可起固氮作用,A项正确;氮、硫的氧化物的排放是形成酸雨的主要原因,B项错误;雷电作用下氮气和氧气反应生成NO,人工固氮中氮气和氢气反应生成氨气,氨或铵盐转化为亚硝酸盐,亚硝酸盐转化为硝酸盐,硝酸盐被细菌分解等都属于氧化还原反应,C项正确;由图可知,含氮无机物与含氮有机化合物可相互转化,D项正确。

14.答案:(1)

(2);的密度比空气小

(3)极易溶于水,会导致倒吸

(4)集气瓶内产生大量白烟

解析:(1)试管中氯化铵和氢氧化钙固体共热,发生反应生成氯化钙、氨气和水,化学方程式是。

(2)由装置示意图可以看出,采用排空气法收集氨气,则收集装置为。采用这种收集方法的原因是的密度比空气小,用向下排空气法收集氨气。

(3)尾气处理不合理,其理由是极易溶于水,会导致倒吸。

(4)浓氨水挥发出氨气、浓盐酸挥发出氯化氢气体,两者相遇得到氯化铵固体,故可观察到的现象是集气瓶内产生大量白烟。

同课章节目录

- 第五章 化工生产中的重要非金属元素

- 第一节 硫及其化合物

- 第二节 氮及其化合物

- 第三节 无机非金属材料

- 实验活动4 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子

- 实验活动5 不同价态含硫物质的转化

- 第六章 化学反应与能量

- 第一节 化学反应与能量变化

- 第二节 化学反应的速率与限度

- 实验活动6 化学能转化成电能

- 实验活动7 化学反应速率的影响因素

- 第七章 有机化合物

- 第一节 认识有机化合物

- 第二节 乙烯与有机高分子材料

- 第三节 乙醇与乙酸

- 第四节 基本营养物质

- 实验活动8 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点

- 实验活动9 乙醇、乙酸的主要性质

- 第八章 化学与可持续发展

- 第一节 自然资源的开发利用

- 第二节 化学品的合理使用

- 第三节 环境保护与绿色化学