第4课中国历代变法和改革(第二课时)课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课中国历代变法和改革(第二课时)课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-15 23:07:54 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

选择性必修1第一单元政治制度

第4课 中国历代变法和改革(第二课时)

课标要求:

了解中国历代重要变法改革的背景、基本内容、成功或失败的原因及其历史意义。

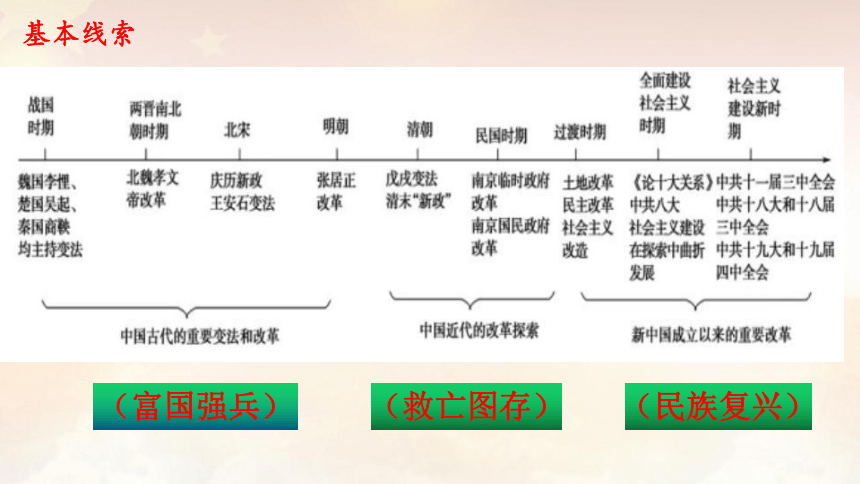

基本线索

(富国强兵)

(救亡图存)

(民族复兴)

背景

分析1:请同学们结合下面几幅图分析戊戌变法发生的背景?

康有为

大生纱厂

时局图

①政治:甲午战败,民族危机加深 ②经济:民族资本主义初步发展

③阶级:民族资产阶级力量壮大 ④思想:维新思想兴起

目标二、中国近代的改革探索:戊戌变法

一、背景:

(一)戊戌变法

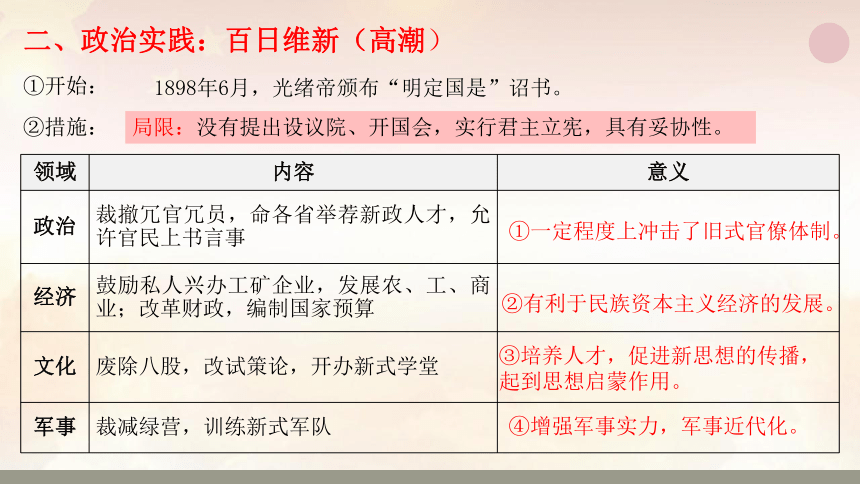

二、政治实践:百日维新(高潮)

①开始:

1898年6月,光绪帝颁布“明定国是”诏书。

②措施:

领域 内容 意义

政治 裁撤冗官冗员,命各省举荐新政人才,允许官民上书言事

经济 鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;改革财政,编制国家预算

文化 废除八股,改试策论,开办新式学堂

军事 裁减绿营,训练新式军队

①一定程度上冲击了旧式官僚体制。

②有利于民族资本主义经济的发展。

③培养人才,促进新思想的传播,起到思想启蒙作用。

④增强军事实力,军事近代化。

局限:没有提出设议院、开国会,实行君主立宪,具有妥协性。

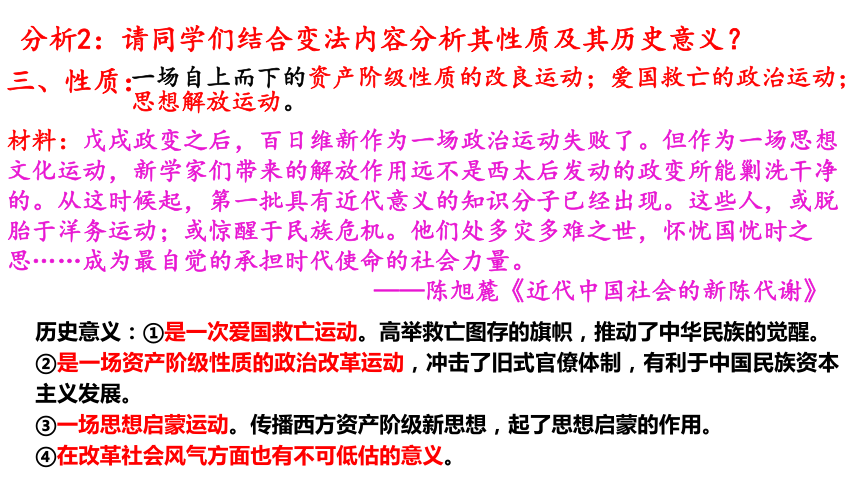

分析2:请同学们结合变法内容分析其性质及其历史意义?

一场自上而下的资产阶级性质的改良运动;爱国救亡的政治运动;思想解放运动。

三、性质:

材料:戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人,或脱胎于洋务运动;或惊醒于民族危机。他们处多灾多难之世,怀忧国忧时之思……成为最自觉的承担时代使命的社会力量。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

历史意义:①是一次爱国救亡运动。高举救亡图存的旗帜,推动了中华民族的觉醒。

②是一场资产阶级性质的政治改革运动,冲击了旧式官僚体制,有利于中国民族资本主义发展。

③一场思想启蒙运动。传播西方资产阶级新思想,起了思想启蒙的作用。

④在改革社会风气方面也有不可低估的意义。

四、结果:

戊戌政变变法失败

1898年9月21日,慈禧太后将光绪皇帝囚禁,再次临朝听政。康有为、梁启超逃亡,戊戌六君子谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第喋血菜市口,历时103天的变法失败。变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

分析3:根据材料并结合所学知识,分析戊戌变法失败的原因?

嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发奋为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博彩西学之切于时务者,实力讲求,以教空疏迂谬之弊。—明定国是诏,《清德宗实录》光绪二十四年四月乙巳

伯兄规模太广,志气太锐,包揽太多,同志太孤,举行太大,当此排者、忌者、挤者、谤者,盈衢塞巷。而上又无权,安能有成?

——康广仁《戊戌六君子遗集》

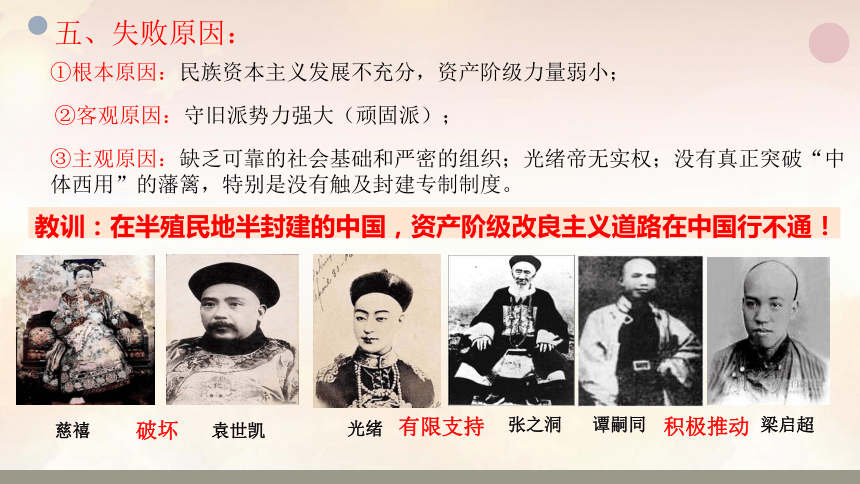

五、失败原因:

①根本原因:民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;

②客观原因:守旧派势力强大(顽固派);

③主观原因:缺乏可靠的社会基础和严密的组织;光绪帝无实权;没有真正突破“中体西用”的藩篱,特别是没有触及封建专制制度。

慈禧

袁世凯

破坏

光绪

张之洞

有限支持

谭嗣同

梁启超

积极推动

教训:在半殖民地半封建的中国,资产阶级改良主义道路在中国行不通!

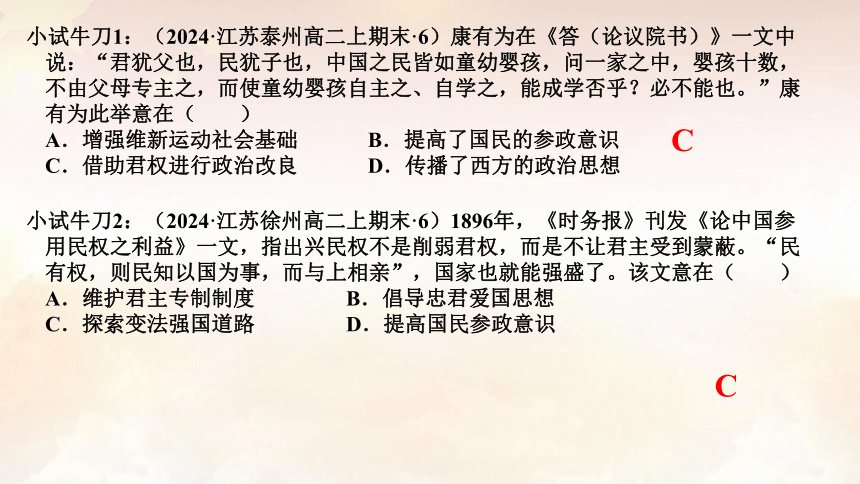

小试牛刀1:(2024·江苏泰州高二上期末·6)康有为在《答(论议院书)》一文中说:“君犹父也,民犹子也,中国之民皆如童幼婴孩,问一家之中,婴孩十数,不由父母专主之,而使童幼婴孩自主之、自学之,能成学否乎?必不能也。”康有为此举意在( )

A.增强维新运动社会基础 B.提高了国民的参政意识

C.借助君权进行政治改良 D.传播了西方的政治思想

C

小试牛刀2:(2024·江苏徐州高二上期末·6)1896年,《时务报》刊发《论中国参用民权之利益》一文,指出兴民权不是削弱君权,而是不让君主受到蒙蔽。“民有权,则民知以国为事,而与上相亲”,国家也就能强盛了。该文意在( )

A.维护君主专制制度 B.倡导忠君爱国思想

C.探索变法强国道路 D.提高国民参政意识

C

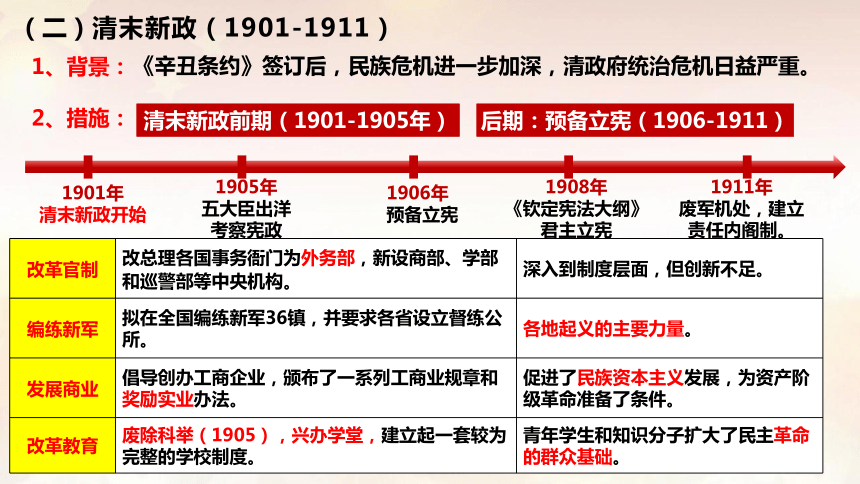

(二)清末新政(1901-1911)

《辛丑条约》签订后,民族危机进一步加深,清政府统治危机日益严重。

1、背景:

2、措施:

清末新政前期(1901-1905年)

后期:预备立宪(1906-1911)

1901年

清末新政开始

1905年

五大臣出洋

考察宪政

1906年

预备立宪

1908年

《钦定宪法大纲》

君主立宪

1911年

废军机处,建立责任内阁制。

改革官制 改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构。 深入到制度层面,但创新不足。

编练新军 拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所。 各地起义的主要力量。

发展商业 倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法。 促进了民族资本主义发展,为资产阶级革命准备了条件。

改革教育 废除科举(1905),兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。 青年学生和知识分子扩大了民主革命的群众基础。

思考3:我们如何认识预备立宪?

过程:1906年,宣布立宪,成立预备立宪公会;

1908年,颁布《钦定宪法大纲》作为准备;

立宪派三次请愿运动;

1911年,清政府组织“皇族内阁”

立宪派是20世纪初期随着“新政”和“预备立宪”而崛起的资产阶级上层分子。代表人物有张謇,康有为,梁启超等。立宪派主张实行“君主立宪”,召开议会,建立责任内阁。

“大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴;君上神圣尊严,不可侵犯。”

清皇族内阁合影(1911年)

汉族4人 满族9人 其中皇族7人

政权依旧由满族人掌握,尤其是皇族掌握,未能实现真正的民主。

影响:汉官离心,立宪派失望,转而支持革命,革命派愈加壮大。

君主专制

小试牛刀3:(2024·全国高考甲卷·29)20世纪初,围绕是否以暴力手段推翻清朝统治等问题,改良派与革命派展开激烈论战。清政府宣布预备立宪后,改良派称“旬月之间,薄海内外,欢呼庆祝之声动天地”,梁启超认为“从此政治革命问题,可告一段落”。这可用于说明当时( )

A.新政暂时缓和国内政治矛盾 B.新政的政治目标已经实现

C.改良派阻止了革命发展进程 D.革命派获得民众广泛支持

A

小试牛刀4:(2022·河北高考·7)优贡考试是清廷废除科举后保留的善后举措。据1907年《时报》载:在浙江优贡考试期间,一位趋新的外地书商发现当地士子对新学的了解相当“卑下”,“思想之鄙陋有不能言语形容者”,他“不禁为吾浙前途悲”。据此可知,当时( )

A.风俗习惯新旧杂糅 B.教育近代化艰难起步

C.社会呈现转型特征 D.士子对新政缺乏信心

C

(三)民国时期的改革

南京临时政府 北洋政府 南京国民政府

①制度变革

②奖励实业

③男女同校等

①奖励实业

②司法改革

③派遣留学等

①改订新约运动

②国民经济建设运动

③法币改革、筹建军校等

1912.1-3 1912-1928 1927-1949

内容广泛,设计政治、经济、教育、军事、司法等各领域。

一定程度促进社会发展,但由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,这些改革多以失败告终

探究1·:如何认识中国近代的改革?

1、特点:近代改革的主题是救亡图存;不同阶级提供了不同的方案;

2、局限性(失败的原因):

在半殖民地半封建社会中进行,中外反动势力强大,民族资产阶级具有软弱性。

3、意义: 客观上促进了中国资本主义的发展、思想的解放和社会的进步。

改革 意义

戊戌变法 起到了思想启蒙作用

清末新政 客观上促进了中国民族资本主义的发展

民国改革 促进了共和观念、文明风俗和近代教育的发展

时间 措施 重要意义

1949-1952

1953-1956

1954

三、新中国成立以来的重要改革:民族复兴

(一)过渡时期(1949-1956年)——社会的深刻变革

思考1:如何理解社会主义基本制度的确立实现了中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革?

土地改革;银元之战;米棉之战

经济体制改革:一化三改

社会主义经济制度初步建立

民主改革:三大民主政治制度

恢复国民经济,巩固新生政权

社会主义政治制度体系初步构成

①恢复国民经济,巩固新生政权,在短时间内完成了社会主义革命。

②确立了社会主义基本制度,成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革。

意义:

三、新中国成立以来的重要改革:民族复兴

(二)全面建设社会主义时期(1956-1966年)——曲折探索时期

时间 措施

1956

1958

1960

1962-1965

良好开端:《论十大关系》;中共八大

总路线;大跃进;人民公社化运动

八字方针:调整、巩固、充实、提高

国民经济逐步恢复

由于缺乏经验,急于求成,放了“左”倾错误,中国的社会主义建设在探索中出现了严重曲折。

1、措施

3、成就

初步建立起进行现代化建设所必需的物质技术基础,培养了经济文化建设等方面的骨干力量,积累了党领导社会主义建设的重要经验。

2、结果

三、新中国成立以来的重要改革:民族复兴

(三)社会主义现代化建设新时期(1978年以来)

1、历程

1978年

中共十一届三中全会召开,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策

2012年

中共十八大确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

2013年

中共十八届三种全会提出完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标

2017年

中共十九大指出中国特色社会主义进入新时代,将全面深化改革总目标列为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章

2019年

中共十九届四中全会对新时代全面深化改革作进一步部署。中共中央提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标

三、新中国成立以来的重要改革:民族复兴

(三)社会主义现代化建设新时期(1978年以来)

思考2:阅读教材概括十九届四中全会对全面深化改革开放的总目标的部署。

2021

2035

2049

党成立100年时,在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成效

各方面制度更加完善,基本实现国家治理体系和治理能力现代化。

新中国成立100年时,全面实现国家治理体系和治理能力现代化,使中国特色社会主义制度更加巩固 、优越性充分展现。

2、改革成就

家庭联产承包责任制

乡镇企业

取消农业税

三权分置

脱贫攻坚战

乡村振兴战略

1978年12月,安徽省凤阳县小岗村拉开了中国农村改革的序幕,之后全国推广,实行包产到户,分户经营,提高了农民生产积极性,促进了农业经济发展。

2006年在全国范围内取消农业税,标志着中国农民的命运开启了一个不同以往任何历史时期的崭新阶段。

2015年11月,中央召开扶贫开发工作会议,强调坚决打赢脱贫攻坚战,确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。

1984年以后,乡镇企业如雨后春笋般涌现。农村产业结构发生变化,不仅安置了大量的农村剩余的劳动力,而且逐渐成为农村经济的主要支柱。

“三权分置”是所有权、承包权、经营权三权分置,形成经营权流转的格局 。"三权分置" 思想可以有效地保障农村集体经济组织和承包农户的合法权益,同时也更有利于现代农业发展。"三权分置"是农村基本经营制度的自我完善,符合生产关系适应生产力发展的客观规律。

党的十九大报告中提出乡村振兴战略,这标志着农业农村经济发展迎来了重大战略机遇。

①农村改革

②城市经济体制改革

01

02

03

04

搞好国营大中企业

发展个体私营经济

深化国资国企改革

发展混合所有制经济

③对外开放

兴办经济特区

沿海沿边沿江沿线和内陆中心城市对外开放

加入世贸组织

共建“一带一路”

设立自由贸易实验区

举办国际进口博览会,从“引进来”到“走出去”

④所有制改革

单一公有制

以公有制为主体、

多种所有制共同发展

坚持

“两个毫不动摇”

计划经济体制

社会主义市场经济体制

市场

在资源配置中起决定性作用和更好的发挥政府的作用

⑤经济体制改革

⑥五位一体改革

以经济体制改革为主

(3)评价:

改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌、中国共产党的面貌。

40多年的实践充分证明,改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝。

是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路

是决定当代中国命运的关键一招

也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

战略目标

01

05

02

03

04

总结:请同学们结合教材和所学知识正确评价改革开放?

小结

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成立以来的

重要改革

战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

社会主义现代化

建设新时期

明朝张居正改革

全面建设社会主义时期

民国时期的改革

十一届三中全会:改革开放决策

中共十八大:确定了全面建成小康社会

和全面深化改革的目标

中共十九大:指出中国特色社会主义进入新时代,将全面深化改革总目标列为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

改革

改革是统治者以自上而下、和平的方式,对旧有的生产关系、上层建筑作局部或根本性调整,以促进历史发展和社会进步的改良革新。

其实质是变革与生产力发展不相适应的生产关系。

1、概念辨析

2、分类

从改革的性质看

奴隶制度的改革

封建性质的改革

资产阶级性质的改革

确立封建制度

封建制度的自我完善

少数民族学习先进制度文化(关注政权封建化与民族融合、文化交流)

从改革的内容看

政治改革、经济改革、军事改革、文化改革

①背景(政治、经济、思想、国际环境)

②内容(政治、经济、文化教育和科技)

③影响(进步性、局限性)

④性质(看阶级属性)

⑤特点

⑥成败及原因

⑦改革带来的启示

⑧评价(正确评价历史事件和历史改革家)

3、要素

改革

4、原因分析

①旧的生产关系阻碍了社会生产力的发展;(生产关系不适应生产力发展)

②顺应历史发展潮流或社会发展趋势;

③统治阶级面临危机,为了缓和社会矛盾;

④旧制度、习俗、思想文化阻碍社会的发展;

⑤民族危机严重;吸收先进文化,加速本民族封建化(近代化)。

5、决定改革成败的因素

①是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革成功的根本原因。

②看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析。(改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析。)

③改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力。

④改革的措施是否符合当时的实际,是否全面,是否循序渐进,是否行之有效。

⑤当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行。

改革

6、启示

①改革的必要性。每个国家和民族要发展进步,必须与时俱进,敢于改革。

②改革的曲折性、艰巨性。改革不会一帆风顺,在改革的同时,必须要有斗争精神,要坚信新事物一定会战胜旧事物。

③改革的多样性。改革没有固定模式,必须具体问题具体分析,走符合国情的改革之路。

④对改革的具体要求。(措施、用人、改革家)

改革措施行之有效,改革过程用人得当,改革家要有远见的卓识和坚定的政治魄力。

小试牛刀5:(2024·河北唐山高二上期末·8)1905年到1910年,国内新设厂矿企业出现了一个新的高峰,其中资本在万元以上者有209家,共拥有资本7525.5万元。同1895年至1898年出现过的高峰相比,其资本力量更强,投资范围更广。影响这一变化的主要因素是( )

A.列强暂时放松对中国经济侵略 B.国民经济建设运动的有力推动

C.清政府放宽对民间设厂的限制 D.新政客观上促进民族企业发展

D

小试牛刀6:建国初期,毛泽东曾敏锐地觉察到:土改后的农村出现了阶层分化,个体农业不能适应工业发展需要;资本主义工商业,既需要国家帮扶也需要限制和改造。基于此,党和政府采取的重大策略是( )

A.改造与建设同时进行 B.先工业化后集体化

C.开展农业合作化运动 D.掀起公私合营高潮

A

选择性必修1第一单元政治制度

第4课 中国历代变法和改革(第二课时)

课标要求:

了解中国历代重要变法改革的背景、基本内容、成功或失败的原因及其历史意义。

基本线索

(富国强兵)

(救亡图存)

(民族复兴)

背景

分析1:请同学们结合下面几幅图分析戊戌变法发生的背景?

康有为

大生纱厂

时局图

①政治:甲午战败,民族危机加深 ②经济:民族资本主义初步发展

③阶级:民族资产阶级力量壮大 ④思想:维新思想兴起

目标二、中国近代的改革探索:戊戌变法

一、背景:

(一)戊戌变法

二、政治实践:百日维新(高潮)

①开始:

1898年6月,光绪帝颁布“明定国是”诏书。

②措施:

领域 内容 意义

政治 裁撤冗官冗员,命各省举荐新政人才,允许官民上书言事

经济 鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;改革财政,编制国家预算

文化 废除八股,改试策论,开办新式学堂

军事 裁减绿营,训练新式军队

①一定程度上冲击了旧式官僚体制。

②有利于民族资本主义经济的发展。

③培养人才,促进新思想的传播,起到思想启蒙作用。

④增强军事实力,军事近代化。

局限:没有提出设议院、开国会,实行君主立宪,具有妥协性。

分析2:请同学们结合变法内容分析其性质及其历史意义?

一场自上而下的资产阶级性质的改良运动;爱国救亡的政治运动;思想解放运动。

三、性质:

材料:戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人,或脱胎于洋务运动;或惊醒于民族危机。他们处多灾多难之世,怀忧国忧时之思……成为最自觉的承担时代使命的社会力量。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

历史意义:①是一次爱国救亡运动。高举救亡图存的旗帜,推动了中华民族的觉醒。

②是一场资产阶级性质的政治改革运动,冲击了旧式官僚体制,有利于中国民族资本主义发展。

③一场思想启蒙运动。传播西方资产阶级新思想,起了思想启蒙的作用。

④在改革社会风气方面也有不可低估的意义。

四、结果:

戊戌政变变法失败

1898年9月21日,慈禧太后将光绪皇帝囚禁,再次临朝听政。康有为、梁启超逃亡,戊戌六君子谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第喋血菜市口,历时103天的变法失败。变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

分析3:根据材料并结合所学知识,分析戊戌变法失败的原因?

嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发奋为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博彩西学之切于时务者,实力讲求,以教空疏迂谬之弊。—明定国是诏,《清德宗实录》光绪二十四年四月乙巳

伯兄规模太广,志气太锐,包揽太多,同志太孤,举行太大,当此排者、忌者、挤者、谤者,盈衢塞巷。而上又无权,安能有成?

——康广仁《戊戌六君子遗集》

五、失败原因:

①根本原因:民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;

②客观原因:守旧派势力强大(顽固派);

③主观原因:缺乏可靠的社会基础和严密的组织;光绪帝无实权;没有真正突破“中体西用”的藩篱,特别是没有触及封建专制制度。

慈禧

袁世凯

破坏

光绪

张之洞

有限支持

谭嗣同

梁启超

积极推动

教训:在半殖民地半封建的中国,资产阶级改良主义道路在中国行不通!

小试牛刀1:(2024·江苏泰州高二上期末·6)康有为在《答(论议院书)》一文中说:“君犹父也,民犹子也,中国之民皆如童幼婴孩,问一家之中,婴孩十数,不由父母专主之,而使童幼婴孩自主之、自学之,能成学否乎?必不能也。”康有为此举意在( )

A.增强维新运动社会基础 B.提高了国民的参政意识

C.借助君权进行政治改良 D.传播了西方的政治思想

C

小试牛刀2:(2024·江苏徐州高二上期末·6)1896年,《时务报》刊发《论中国参用民权之利益》一文,指出兴民权不是削弱君权,而是不让君主受到蒙蔽。“民有权,则民知以国为事,而与上相亲”,国家也就能强盛了。该文意在( )

A.维护君主专制制度 B.倡导忠君爱国思想

C.探索变法强国道路 D.提高国民参政意识

C

(二)清末新政(1901-1911)

《辛丑条约》签订后,民族危机进一步加深,清政府统治危机日益严重。

1、背景:

2、措施:

清末新政前期(1901-1905年)

后期:预备立宪(1906-1911)

1901年

清末新政开始

1905年

五大臣出洋

考察宪政

1906年

预备立宪

1908年

《钦定宪法大纲》

君主立宪

1911年

废军机处,建立责任内阁制。

改革官制 改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构。 深入到制度层面,但创新不足。

编练新军 拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所。 各地起义的主要力量。

发展商业 倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法。 促进了民族资本主义发展,为资产阶级革命准备了条件。

改革教育 废除科举(1905),兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。 青年学生和知识分子扩大了民主革命的群众基础。

思考3:我们如何认识预备立宪?

过程:1906年,宣布立宪,成立预备立宪公会;

1908年,颁布《钦定宪法大纲》作为准备;

立宪派三次请愿运动;

1911年,清政府组织“皇族内阁”

立宪派是20世纪初期随着“新政”和“预备立宪”而崛起的资产阶级上层分子。代表人物有张謇,康有为,梁启超等。立宪派主张实行“君主立宪”,召开议会,建立责任内阁。

“大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴;君上神圣尊严,不可侵犯。”

清皇族内阁合影(1911年)

汉族4人 满族9人 其中皇族7人

政权依旧由满族人掌握,尤其是皇族掌握,未能实现真正的民主。

影响:汉官离心,立宪派失望,转而支持革命,革命派愈加壮大。

君主专制

小试牛刀3:(2024·全国高考甲卷·29)20世纪初,围绕是否以暴力手段推翻清朝统治等问题,改良派与革命派展开激烈论战。清政府宣布预备立宪后,改良派称“旬月之间,薄海内外,欢呼庆祝之声动天地”,梁启超认为“从此政治革命问题,可告一段落”。这可用于说明当时( )

A.新政暂时缓和国内政治矛盾 B.新政的政治目标已经实现

C.改良派阻止了革命发展进程 D.革命派获得民众广泛支持

A

小试牛刀4:(2022·河北高考·7)优贡考试是清廷废除科举后保留的善后举措。据1907年《时报》载:在浙江优贡考试期间,一位趋新的外地书商发现当地士子对新学的了解相当“卑下”,“思想之鄙陋有不能言语形容者”,他“不禁为吾浙前途悲”。据此可知,当时( )

A.风俗习惯新旧杂糅 B.教育近代化艰难起步

C.社会呈现转型特征 D.士子对新政缺乏信心

C

(三)民国时期的改革

南京临时政府 北洋政府 南京国民政府

①制度变革

②奖励实业

③男女同校等

①奖励实业

②司法改革

③派遣留学等

①改订新约运动

②国民经济建设运动

③法币改革、筹建军校等

1912.1-3 1912-1928 1927-1949

内容广泛,设计政治、经济、教育、军事、司法等各领域。

一定程度促进社会发展,但由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,这些改革多以失败告终

探究1·:如何认识中国近代的改革?

1、特点:近代改革的主题是救亡图存;不同阶级提供了不同的方案;

2、局限性(失败的原因):

在半殖民地半封建社会中进行,中外反动势力强大,民族资产阶级具有软弱性。

3、意义: 客观上促进了中国资本主义的发展、思想的解放和社会的进步。

改革 意义

戊戌变法 起到了思想启蒙作用

清末新政 客观上促进了中国民族资本主义的发展

民国改革 促进了共和观念、文明风俗和近代教育的发展

时间 措施 重要意义

1949-1952

1953-1956

1954

三、新中国成立以来的重要改革:民族复兴

(一)过渡时期(1949-1956年)——社会的深刻变革

思考1:如何理解社会主义基本制度的确立实现了中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革?

土地改革;银元之战;米棉之战

经济体制改革:一化三改

社会主义经济制度初步建立

民主改革:三大民主政治制度

恢复国民经济,巩固新生政权

社会主义政治制度体系初步构成

①恢复国民经济,巩固新生政权,在短时间内完成了社会主义革命。

②确立了社会主义基本制度,成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革。

意义:

三、新中国成立以来的重要改革:民族复兴

(二)全面建设社会主义时期(1956-1966年)——曲折探索时期

时间 措施

1956

1958

1960

1962-1965

良好开端:《论十大关系》;中共八大

总路线;大跃进;人民公社化运动

八字方针:调整、巩固、充实、提高

国民经济逐步恢复

由于缺乏经验,急于求成,放了“左”倾错误,中国的社会主义建设在探索中出现了严重曲折。

1、措施

3、成就

初步建立起进行现代化建设所必需的物质技术基础,培养了经济文化建设等方面的骨干力量,积累了党领导社会主义建设的重要经验。

2、结果

三、新中国成立以来的重要改革:民族复兴

(三)社会主义现代化建设新时期(1978年以来)

1、历程

1978年

中共十一届三中全会召开,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策

2012年

中共十八大确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

2013年

中共十八届三种全会提出完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标

2017年

中共十九大指出中国特色社会主义进入新时代,将全面深化改革总目标列为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章

2019年

中共十九届四中全会对新时代全面深化改革作进一步部署。中共中央提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标

三、新中国成立以来的重要改革:民族复兴

(三)社会主义现代化建设新时期(1978年以来)

思考2:阅读教材概括十九届四中全会对全面深化改革开放的总目标的部署。

2021

2035

2049

党成立100年时,在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成效

各方面制度更加完善,基本实现国家治理体系和治理能力现代化。

新中国成立100年时,全面实现国家治理体系和治理能力现代化,使中国特色社会主义制度更加巩固 、优越性充分展现。

2、改革成就

家庭联产承包责任制

乡镇企业

取消农业税

三权分置

脱贫攻坚战

乡村振兴战略

1978年12月,安徽省凤阳县小岗村拉开了中国农村改革的序幕,之后全国推广,实行包产到户,分户经营,提高了农民生产积极性,促进了农业经济发展。

2006年在全国范围内取消农业税,标志着中国农民的命运开启了一个不同以往任何历史时期的崭新阶段。

2015年11月,中央召开扶贫开发工作会议,强调坚决打赢脱贫攻坚战,确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。

1984年以后,乡镇企业如雨后春笋般涌现。农村产业结构发生变化,不仅安置了大量的农村剩余的劳动力,而且逐渐成为农村经济的主要支柱。

“三权分置”是所有权、承包权、经营权三权分置,形成经营权流转的格局 。"三权分置" 思想可以有效地保障农村集体经济组织和承包农户的合法权益,同时也更有利于现代农业发展。"三权分置"是农村基本经营制度的自我完善,符合生产关系适应生产力发展的客观规律。

党的十九大报告中提出乡村振兴战略,这标志着农业农村经济发展迎来了重大战略机遇。

①农村改革

②城市经济体制改革

01

02

03

04

搞好国营大中企业

发展个体私营经济

深化国资国企改革

发展混合所有制经济

③对外开放

兴办经济特区

沿海沿边沿江沿线和内陆中心城市对外开放

加入世贸组织

共建“一带一路”

设立自由贸易实验区

举办国际进口博览会,从“引进来”到“走出去”

④所有制改革

单一公有制

以公有制为主体、

多种所有制共同发展

坚持

“两个毫不动摇”

计划经济体制

社会主义市场经济体制

市场

在资源配置中起决定性作用和更好的发挥政府的作用

⑤经济体制改革

⑥五位一体改革

以经济体制改革为主

(3)评价:

改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌、中国共产党的面貌。

40多年的实践充分证明,改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝。

是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路

是决定当代中国命运的关键一招

也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

战略目标

01

05

02

03

04

总结:请同学们结合教材和所学知识正确评价改革开放?

小结

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成立以来的

重要改革

战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

社会主义现代化

建设新时期

明朝张居正改革

全面建设社会主义时期

民国时期的改革

十一届三中全会:改革开放决策

中共十八大:确定了全面建成小康社会

和全面深化改革的目标

中共十九大:指出中国特色社会主义进入新时代,将全面深化改革总目标列为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

改革

改革是统治者以自上而下、和平的方式,对旧有的生产关系、上层建筑作局部或根本性调整,以促进历史发展和社会进步的改良革新。

其实质是变革与生产力发展不相适应的生产关系。

1、概念辨析

2、分类

从改革的性质看

奴隶制度的改革

封建性质的改革

资产阶级性质的改革

确立封建制度

封建制度的自我完善

少数民族学习先进制度文化(关注政权封建化与民族融合、文化交流)

从改革的内容看

政治改革、经济改革、军事改革、文化改革

①背景(政治、经济、思想、国际环境)

②内容(政治、经济、文化教育和科技)

③影响(进步性、局限性)

④性质(看阶级属性)

⑤特点

⑥成败及原因

⑦改革带来的启示

⑧评价(正确评价历史事件和历史改革家)

3、要素

改革

4、原因分析

①旧的生产关系阻碍了社会生产力的发展;(生产关系不适应生产力发展)

②顺应历史发展潮流或社会发展趋势;

③统治阶级面临危机,为了缓和社会矛盾;

④旧制度、习俗、思想文化阻碍社会的发展;

⑤民族危机严重;吸收先进文化,加速本民族封建化(近代化)。

5、决定改革成败的因素

①是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革成功的根本原因。

②看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析。(改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析。)

③改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力。

④改革的措施是否符合当时的实际,是否全面,是否循序渐进,是否行之有效。

⑤当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行。

改革

6、启示

①改革的必要性。每个国家和民族要发展进步,必须与时俱进,敢于改革。

②改革的曲折性、艰巨性。改革不会一帆风顺,在改革的同时,必须要有斗争精神,要坚信新事物一定会战胜旧事物。

③改革的多样性。改革没有固定模式,必须具体问题具体分析,走符合国情的改革之路。

④对改革的具体要求。(措施、用人、改革家)

改革措施行之有效,改革过程用人得当,改革家要有远见的卓识和坚定的政治魄力。

小试牛刀5:(2024·河北唐山高二上期末·8)1905年到1910年,国内新设厂矿企业出现了一个新的高峰,其中资本在万元以上者有209家,共拥有资本7525.5万元。同1895年至1898年出现过的高峰相比,其资本力量更强,投资范围更广。影响这一变化的主要因素是( )

A.列强暂时放松对中国经济侵略 B.国民经济建设运动的有力推动

C.清政府放宽对民间设厂的限制 D.新政客观上促进民族企业发展

D

小试牛刀6:建国初期,毛泽东曾敏锐地觉察到:土改后的农村出现了阶层分化,个体农业不能适应工业发展需要;资本主义工商业,既需要国家帮扶也需要限制和改造。基于此,党和政府采取的重大策略是( )

A.改造与建设同时进行 B.先工业化后集体化

C.开展农业合作化运动 D.掀起公私合营高潮

A

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理