5.2.3硝酸 酸雨及防治 课时练(含答案) 2024-2025学年人教版(2019)高中化学必修第二册

文档属性

| 名称 | 5.2.3硝酸 酸雨及防治 课时练(含答案) 2024-2025学年人教版(2019)高中化学必修第二册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 100.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-16 11:23:00 | ||

图片预览

文档简介

5.2.3 硝酸 酸雨及防治

(30分钟 100分)

班级 姓名 成绩

【课时目标】

基础 达标 1.了解硝酸的物理性质和化学性质(酸性、不稳定性、强氧化性) 2.了解硝酸的用途 3.了解酸雨的产生及防治

素养 突破 通过硝酸与金属、非金属反应的有关实验,提升科学探究与创新意识的素养

【课时必刷】

A级 基础训练题

1.(7分)酸雨是大气污染的一种,下列关于酸雨的说法正确的是 ( )

A.pH小于6.5的雨水就是酸雨

B.酸雨污染源汽车尾气中的氮氧化物是汽油不完全燃烧产生的

C.酸雨主要是雷电天气产生的

D.使用脱硫煤可以减少酸雨的形成

2.(7分)下列反应中硝酸既表现出酸性又表现出氧化性的是 ( )

A.使石蕊溶液变红

B.与铜反应放出NO气体,生成Cu(NO3)2

C.与Na2CO3反应放出CO2气体,生成NaNO3

D.与S单质混合共热时生成H2SO4和NO2

3.(7分)下列实验事实与硝酸性质不相对应的一组是 ( )

A.氢氧化亚铁固体与稀硝酸混合——强酸性

B.铁与稀硝酸反应不能放出氢气——强氧化性

C.要用棕色瓶盛装浓硝酸——不稳定性

D.浓硝酸使紫色石蕊溶液先变红后褪色——酸性和强氧化性

4.(7分)古文中蕴含着许多化学知识,下列古文中画线的词代表硝酸的是 ( )

①凡火药,硫为纯阳,硝为纯阴。

②有硇水者,剪银块投之,则旋而为水。

③强水性最烈,能蚀五金。

④以火烧之,紫青烟起,云是真消石也。

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

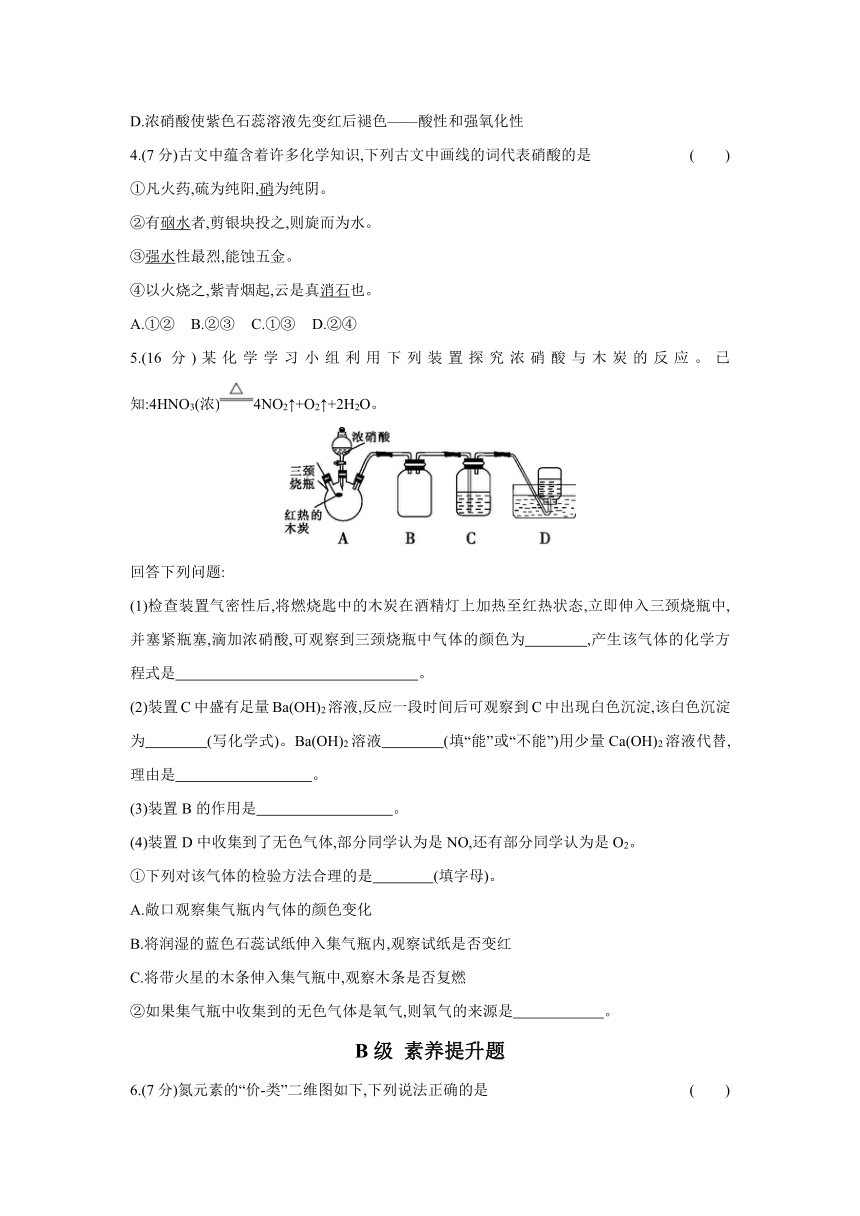

5.(16分)某化学学习小组利用下列装置探究浓硝酸与木炭的反应。已知:4HNO3(浓)4NO2↑+O2↑+2H2O。

回答下列问题:

(1)检查装置气密性后,将燃烧匙中的木炭在酒精灯上加热至红热状态,立即伸入三颈烧瓶中,并塞紧瓶塞,滴加浓硝酸,可观察到三颈烧瓶中气体的颜色为 ,产生该气体的化学方程式是 。

(2)装置C中盛有足量Ba(OH)2溶液,反应一段时间后可观察到C中出现白色沉淀,该白色沉淀为 (写化学式)。Ba(OH)2溶液 (填“能”或“不能”)用少量Ca(OH)2溶液代替,理由是 。

(3)装置B的作用是 。

(4)装置D中收集到了无色气体,部分同学认为是NO,还有部分同学认为是O2。

①下列对该气体的检验方法合理的是 (填字母)。

A.敞口观察集气瓶内气体的颜色变化

B.将润湿的蓝色石蕊试纸伸入集气瓶内,观察试纸是否变红

C.将带火星的木条伸入集气瓶中,观察木条是否复燃

②如果集气瓶中收集到的无色气体是氧气,则氧气的来源是 。

B级 素养提升题

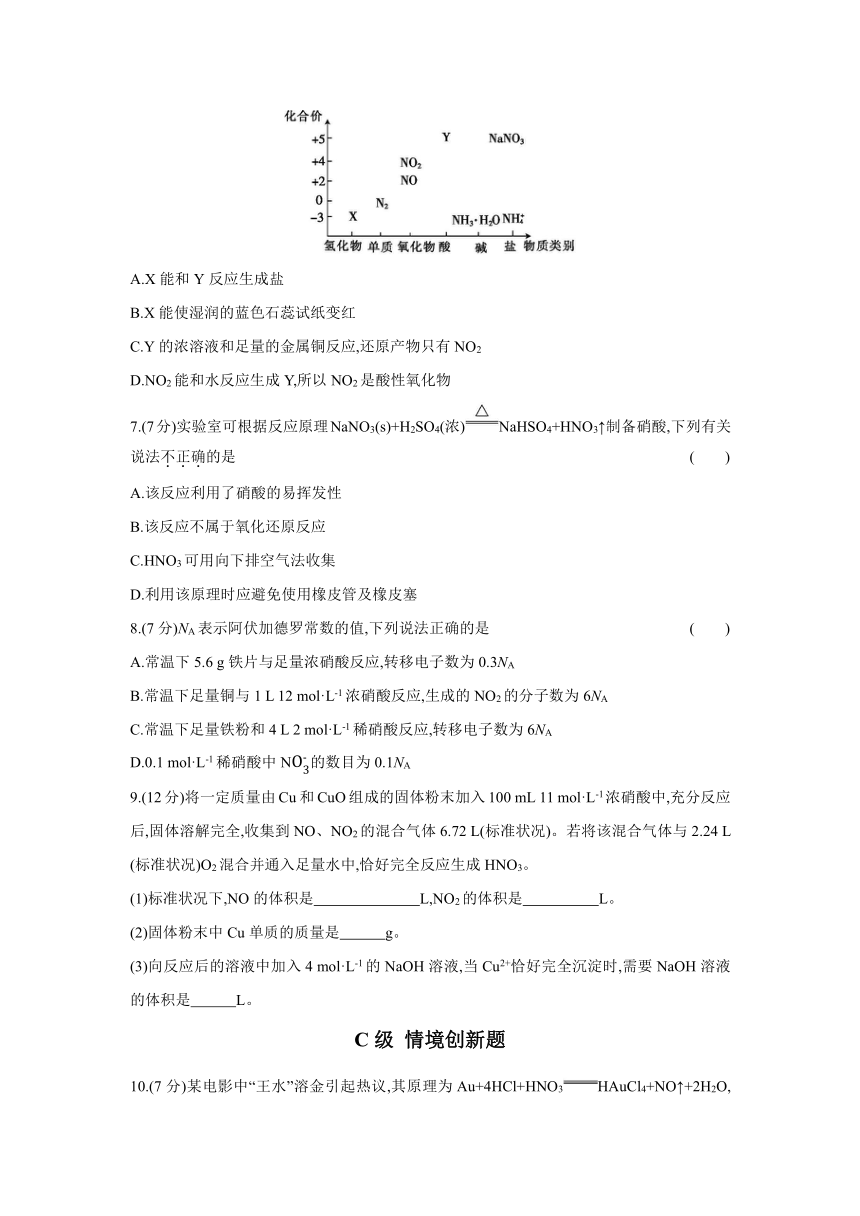

6.(7分)氮元素的“价-类”二维图如下,下列说法正确的是 ( )

A.X能和Y反应生成盐

B.X能使湿润的蓝色石蕊试纸变红

C.Y的浓溶液和足量的金属铜反应,还原产物只有NO2

D.NO2能和水反应生成Y,所以NO2是酸性氧化物

7.(7分)实验室可根据反应原理NaNO3(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HNO3↑制备硝酸,下列有关说法不正确的是 ( )

A.该反应利用了硝酸的易挥发性

B.该反应不属于氧化还原反应

C.HNO3可用向下排空气法收集

D.利用该原理时应避免使用橡皮管及橡皮塞

8.(7分)NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 ( )

A.常温下5.6 g铁片与足量浓硝酸反应,转移电子数为0.3NA

B.常温下足量铜与1 L 12 mol·L-1浓硝酸反应,生成的NO2的分子数为6NA

C.常温下足量铁粉和4 L 2 mol·L-1稀硝酸反应,转移电子数为6NA

D.0.1 mol·L-1稀硝酸中N的数目为0.1NA

9.(12分)将一定质量由Cu和CuO组成的固体粉末加入100 mL 11 mol·L-1浓硝酸中,充分反应后,固体溶解完全,收集到NO、NO2的混合气体6.72 L(标准状况)。若将该混合气体与2.24 L (标准状况)O2混合并通入足量水中,恰好完全反应生成HNO3。

(1)标准状况下,NO的体积是 L,NO2的体积是 L。

(2)固体粉末中Cu单质的质量是 g。

(3)向反应后的溶液中加入4 mol·L-1的NaOH溶液,当Cu2+恰好完全沉淀时,需要NaOH溶液的体积是 L。

C级 情境创新题

10.(7分)某电影中“王水”溶金引起热议,其原理为Au+4HCl+HNO3HAuCl4+NO↑+2H2O,已知Au的摩尔质量为197 g·mol-1。下列说法正确的是 ( )

A.王水是由浓盐酸和浓硝酸按体积比1∶3混合得到的

B.王水可以用铁质器皿盛装

C.1.97 g黄金被王水完全溶解,转移的电子数为0.03NA

D.若使黄金复原,需要向反应后的溶液中加入合适的氧化剂

11.(16分)某化学兴趣小组为研究硝酸与铜的反应,向烧瓶中加入足量铜片进行图示实验。

(1)仪器甲的名称为 ,A中的反应现象为 。

(2)A中初始反应时的离子方程式为 。

(3)红棕色气体通入B反应的化学方程式为 ,氧化剂与还原剂的物质的量之比为 。

(4)D吸收NO和NO2,防止污染空气,若D中只生成一种盐,发生反应的化学方程式为 。

参 考 答 案

1.D 解析:酸雨的pH小于5.6,A项错误;汽车尾气中的氮氧化物是空气中的氮气和氧气在高温条件下反应产生的,而不是汽油不完全燃烧产生的,B项错误;酸雨不是雷电天气产生的,C项错误;使用脱硫煤可以减少二氧化硫的排放,进而减少酸雨的形成,D项正确。

2.B 解析:A、C两项反应中HNO3均表现出酸性;B、D两项反应中HNO3中氮元素的化合价均降低,表现出氧化性,并且B项中又有Cu(NO3)2和水生成,说明此反应中HNO3还表现出酸性,B项正确。

3.A 解析:A项,稀硝酸与氢氧化亚铁反应生成硝酸铁、一氧化氮和水,表现了硝酸的酸性和强氧化性;B项,稀硝酸有强氧化性,与铁反应不产生H2;C项,浓硝酸不稳定,见光或受热易分解,因此应用棕色瓶盛装浓硝酸,且应避光保存;D项,浓硝酸因有酸性而使紫色石蕊溶液变红色,又因浓硝酸有强氧化性而使其褪色。

4.B 解析:①凡火药,硫为纯阳,硝为纯阴,这里“硝”是指硝酸钾;④以火烧之,紫青烟起,云是真消石也,“消石”是指硝酸钾;硝酸有强氧化性,能溶解大多数金属,②③中物质代表硝酸。B项正确。

5.(1)红棕色;C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O

(2)BaCO3;不能;Ca(OH)2溶液中Ca(OH)2的浓度较低,不能形成CaCO3沉淀

(3)作安全瓶,防倒吸

(4)①AC

②浓硝酸的分解

6.A 解析:X是NH3,Y是HNO3。NH3能和HNO3反应生成硝酸铵,A项正确;NH3能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,B项错误;稀HNO3和金属铜反应生成NO,金属铜足量,浓HNO3反应过程中浓度变小,可生成NO,C项错误;NO2与碱反应不是生成盐和水,NO2不是酸性氧化物,D项错误。

7.C 解析:HNO3密度比空气大,应用向上排空气法收集,C项不正确。

8.C 解析:常温下铁遇浓硝酸钝化,A项错误;足量铜与一定量浓硝酸反应,开始生成NO2,浓硝酸变稀后与铜反应生成NO,B项错误;足量铁粉和4 L 2 mol·L-1稀硝酸反应生成亚铁离子,转移电子数为6NA,C项正确;0.1 mol·L-1稀硝酸体积未知,N的数目未知,D项错误。

9.(1)1.12;5.6

(2)12.8

(3)0.2

解析:铜与浓硝酸反应的化学方程式为Cu+4HNO3(浓)Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,铜与稀硝酸反应的化学方程式为3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,设生成的NO的物质的量为x,NO2的物质的量为y,根据题意,反应中铜失去的电子总数等于O2得到的电子总数,则:

解得x=0.05 mol,y=0.25 mol。

(1)NO的体积是0.05 mol×22.4 L·mol-1=1.12 L;NO2的体积是0.25 mol×22.4 L·mol-1=5.6 L。

(2)根据得失电子守恒可得n(Cu)=2n(O2)=0.2 mol,所以m(Cu)=0.2 mol×64 g·mol-1=12.8 g。

(3)当溶液中的Cu2+恰好完全沉淀时,溶液中的溶质是NaNO3,依据氮原子个数守恒得,硝酸的物质的量是n(NaNO3)+n(NO2)+n(NO)=0.1 L×11 mol·L-1,所以n(NaNO3)=1.1 mol-0.3 mol=0.8 mol,即氢氧化钠的物质的量是0.8 mol,所以NaOH溶液的体积V===0.2 L。

10.C 解析:王水是由浓盐酸和浓硝酸按体积比3∶1混合得到的,A项错误;王水和铁会发生反应,不能用铁质器皿盛装,B项错误;1.97 g黄金即0.01 mol,被王水完全溶解,转移的电子数为0.03NA,C项正确;若使黄金复原,需要向反应后的溶液中加入还原剂,D项错误。

11.(1)分液漏斗;铜片溶解,溶液变成蓝色,开始有红棕色气体产生,后来气体颜色变浅至无色

(2)Cu+4H++2NCu2++2NO2↑+2H2O

(3)3NO2+H2O2HNO3+NO;1∶2

(4)NO+NO2+2NaOH2NaNO2+H2O

(30分钟 100分)

班级 姓名 成绩

【课时目标】

基础 达标 1.了解硝酸的物理性质和化学性质(酸性、不稳定性、强氧化性) 2.了解硝酸的用途 3.了解酸雨的产生及防治

素养 突破 通过硝酸与金属、非金属反应的有关实验,提升科学探究与创新意识的素养

【课时必刷】

A级 基础训练题

1.(7分)酸雨是大气污染的一种,下列关于酸雨的说法正确的是 ( )

A.pH小于6.5的雨水就是酸雨

B.酸雨污染源汽车尾气中的氮氧化物是汽油不完全燃烧产生的

C.酸雨主要是雷电天气产生的

D.使用脱硫煤可以减少酸雨的形成

2.(7分)下列反应中硝酸既表现出酸性又表现出氧化性的是 ( )

A.使石蕊溶液变红

B.与铜反应放出NO气体,生成Cu(NO3)2

C.与Na2CO3反应放出CO2气体,生成NaNO3

D.与S单质混合共热时生成H2SO4和NO2

3.(7分)下列实验事实与硝酸性质不相对应的一组是 ( )

A.氢氧化亚铁固体与稀硝酸混合——强酸性

B.铁与稀硝酸反应不能放出氢气——强氧化性

C.要用棕色瓶盛装浓硝酸——不稳定性

D.浓硝酸使紫色石蕊溶液先变红后褪色——酸性和强氧化性

4.(7分)古文中蕴含着许多化学知识,下列古文中画线的词代表硝酸的是 ( )

①凡火药,硫为纯阳,硝为纯阴。

②有硇水者,剪银块投之,则旋而为水。

③强水性最烈,能蚀五金。

④以火烧之,紫青烟起,云是真消石也。

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

5.(16分)某化学学习小组利用下列装置探究浓硝酸与木炭的反应。已知:4HNO3(浓)4NO2↑+O2↑+2H2O。

回答下列问题:

(1)检查装置气密性后,将燃烧匙中的木炭在酒精灯上加热至红热状态,立即伸入三颈烧瓶中,并塞紧瓶塞,滴加浓硝酸,可观察到三颈烧瓶中气体的颜色为 ,产生该气体的化学方程式是 。

(2)装置C中盛有足量Ba(OH)2溶液,反应一段时间后可观察到C中出现白色沉淀,该白色沉淀为 (写化学式)。Ba(OH)2溶液 (填“能”或“不能”)用少量Ca(OH)2溶液代替,理由是 。

(3)装置B的作用是 。

(4)装置D中收集到了无色气体,部分同学认为是NO,还有部分同学认为是O2。

①下列对该气体的检验方法合理的是 (填字母)。

A.敞口观察集气瓶内气体的颜色变化

B.将润湿的蓝色石蕊试纸伸入集气瓶内,观察试纸是否变红

C.将带火星的木条伸入集气瓶中,观察木条是否复燃

②如果集气瓶中收集到的无色气体是氧气,则氧气的来源是 。

B级 素养提升题

6.(7分)氮元素的“价-类”二维图如下,下列说法正确的是 ( )

A.X能和Y反应生成盐

B.X能使湿润的蓝色石蕊试纸变红

C.Y的浓溶液和足量的金属铜反应,还原产物只有NO2

D.NO2能和水反应生成Y,所以NO2是酸性氧化物

7.(7分)实验室可根据反应原理NaNO3(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HNO3↑制备硝酸,下列有关说法不正确的是 ( )

A.该反应利用了硝酸的易挥发性

B.该反应不属于氧化还原反应

C.HNO3可用向下排空气法收集

D.利用该原理时应避免使用橡皮管及橡皮塞

8.(7分)NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 ( )

A.常温下5.6 g铁片与足量浓硝酸反应,转移电子数为0.3NA

B.常温下足量铜与1 L 12 mol·L-1浓硝酸反应,生成的NO2的分子数为6NA

C.常温下足量铁粉和4 L 2 mol·L-1稀硝酸反应,转移电子数为6NA

D.0.1 mol·L-1稀硝酸中N的数目为0.1NA

9.(12分)将一定质量由Cu和CuO组成的固体粉末加入100 mL 11 mol·L-1浓硝酸中,充分反应后,固体溶解完全,收集到NO、NO2的混合气体6.72 L(标准状况)。若将该混合气体与2.24 L (标准状况)O2混合并通入足量水中,恰好完全反应生成HNO3。

(1)标准状况下,NO的体积是 L,NO2的体积是 L。

(2)固体粉末中Cu单质的质量是 g。

(3)向反应后的溶液中加入4 mol·L-1的NaOH溶液,当Cu2+恰好完全沉淀时,需要NaOH溶液的体积是 L。

C级 情境创新题

10.(7分)某电影中“王水”溶金引起热议,其原理为Au+4HCl+HNO3HAuCl4+NO↑+2H2O,已知Au的摩尔质量为197 g·mol-1。下列说法正确的是 ( )

A.王水是由浓盐酸和浓硝酸按体积比1∶3混合得到的

B.王水可以用铁质器皿盛装

C.1.97 g黄金被王水完全溶解,转移的电子数为0.03NA

D.若使黄金复原,需要向反应后的溶液中加入合适的氧化剂

11.(16分)某化学兴趣小组为研究硝酸与铜的反应,向烧瓶中加入足量铜片进行图示实验。

(1)仪器甲的名称为 ,A中的反应现象为 。

(2)A中初始反应时的离子方程式为 。

(3)红棕色气体通入B反应的化学方程式为 ,氧化剂与还原剂的物质的量之比为 。

(4)D吸收NO和NO2,防止污染空气,若D中只生成一种盐,发生反应的化学方程式为 。

参 考 答 案

1.D 解析:酸雨的pH小于5.6,A项错误;汽车尾气中的氮氧化物是空气中的氮气和氧气在高温条件下反应产生的,而不是汽油不完全燃烧产生的,B项错误;酸雨不是雷电天气产生的,C项错误;使用脱硫煤可以减少二氧化硫的排放,进而减少酸雨的形成,D项正确。

2.B 解析:A、C两项反应中HNO3均表现出酸性;B、D两项反应中HNO3中氮元素的化合价均降低,表现出氧化性,并且B项中又有Cu(NO3)2和水生成,说明此反应中HNO3还表现出酸性,B项正确。

3.A 解析:A项,稀硝酸与氢氧化亚铁反应生成硝酸铁、一氧化氮和水,表现了硝酸的酸性和强氧化性;B项,稀硝酸有强氧化性,与铁反应不产生H2;C项,浓硝酸不稳定,见光或受热易分解,因此应用棕色瓶盛装浓硝酸,且应避光保存;D项,浓硝酸因有酸性而使紫色石蕊溶液变红色,又因浓硝酸有强氧化性而使其褪色。

4.B 解析:①凡火药,硫为纯阳,硝为纯阴,这里“硝”是指硝酸钾;④以火烧之,紫青烟起,云是真消石也,“消石”是指硝酸钾;硝酸有强氧化性,能溶解大多数金属,②③中物质代表硝酸。B项正确。

5.(1)红棕色;C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O

(2)BaCO3;不能;Ca(OH)2溶液中Ca(OH)2的浓度较低,不能形成CaCO3沉淀

(3)作安全瓶,防倒吸

(4)①AC

②浓硝酸的分解

6.A 解析:X是NH3,Y是HNO3。NH3能和HNO3反应生成硝酸铵,A项正确;NH3能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,B项错误;稀HNO3和金属铜反应生成NO,金属铜足量,浓HNO3反应过程中浓度变小,可生成NO,C项错误;NO2与碱反应不是生成盐和水,NO2不是酸性氧化物,D项错误。

7.C 解析:HNO3密度比空气大,应用向上排空气法收集,C项不正确。

8.C 解析:常温下铁遇浓硝酸钝化,A项错误;足量铜与一定量浓硝酸反应,开始生成NO2,浓硝酸变稀后与铜反应生成NO,B项错误;足量铁粉和4 L 2 mol·L-1稀硝酸反应生成亚铁离子,转移电子数为6NA,C项正确;0.1 mol·L-1稀硝酸体积未知,N的数目未知,D项错误。

9.(1)1.12;5.6

(2)12.8

(3)0.2

解析:铜与浓硝酸反应的化学方程式为Cu+4HNO3(浓)Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,铜与稀硝酸反应的化学方程式为3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,设生成的NO的物质的量为x,NO2的物质的量为y,根据题意,反应中铜失去的电子总数等于O2得到的电子总数,则:

解得x=0.05 mol,y=0.25 mol。

(1)NO的体积是0.05 mol×22.4 L·mol-1=1.12 L;NO2的体积是0.25 mol×22.4 L·mol-1=5.6 L。

(2)根据得失电子守恒可得n(Cu)=2n(O2)=0.2 mol,所以m(Cu)=0.2 mol×64 g·mol-1=12.8 g。

(3)当溶液中的Cu2+恰好完全沉淀时,溶液中的溶质是NaNO3,依据氮原子个数守恒得,硝酸的物质的量是n(NaNO3)+n(NO2)+n(NO)=0.1 L×11 mol·L-1,所以n(NaNO3)=1.1 mol-0.3 mol=0.8 mol,即氢氧化钠的物质的量是0.8 mol,所以NaOH溶液的体积V===0.2 L。

10.C 解析:王水是由浓盐酸和浓硝酸按体积比3∶1混合得到的,A项错误;王水和铁会发生反应,不能用铁质器皿盛装,B项错误;1.97 g黄金即0.01 mol,被王水完全溶解,转移的电子数为0.03NA,C项正确;若使黄金复原,需要向反应后的溶液中加入还原剂,D项错误。

11.(1)分液漏斗;铜片溶解,溶液变成蓝色,开始有红棕色气体产生,后来气体颜色变浅至无色

(2)Cu+4H++2NCu2++2NO2↑+2H2O

(3)3NO2+H2O2HNO3+NO;1∶2

(4)NO+NO2+2NaOH2NaNO2+H2O

同课章节目录

- 第五章 化工生产中的重要非金属元素

- 第一节 硫及其化合物

- 第二节 氮及其化合物

- 第三节 无机非金属材料

- 实验活动4 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子

- 实验活动5 不同价态含硫物质的转化

- 第六章 化学反应与能量

- 第一节 化学反应与能量变化

- 第二节 化学反应的速率与限度

- 实验活动6 化学能转化成电能

- 实验活动7 化学反应速率的影响因素

- 第七章 有机化合物

- 第一节 认识有机化合物

- 第二节 乙烯与有机高分子材料

- 第三节 乙醇与乙酸

- 第四节 基本营养物质

- 实验活动8 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点

- 实验活动9 乙醇、乙酸的主要性质

- 第八章 化学与可持续发展

- 第一节 自然资源的开发利用

- 第二节 化学品的合理使用

- 第三节 环境保护与绿色化学